2. 卫宁健康科技集团股份有限公司, 上海 200072

随着新一轮医药卫生体制改革和健康中国战略的推进实施,我国医疗卫生服务体系不断健全,医疗服务能力大幅提升,但医疗资源总量供给不足、优质资源分布不均衡等问题仍非常突出。同时,随着居民生活水平的提高,人们对全生命周期的健康服务需求不断增加,差异化、多样化的医疗服务需求很难在本地区得到满足,居民医疗活动呈现出广泛的跨区域特点[1]。构建基于信息平台的区域医疗服务协同模式则是实现医疗资源跨区域共享和业务协同,为居民提供更加个性化、差异化、全周期医疗服务的最佳路径。

区域医疗服务协同的基础是构建区域医疗数据中心,实现医疗信息交换、共享与互操作[2]。近年来,在政策和技术的双轮驱动下,我国各地区逐步推进区域卫生信息化建设,建设区域医疗数据中心[3-5],初步实现了区域内各医疗机构的业务系统信息交换。但在实践中也遭遇了跨区域信息标准不统一、基层信息化薄弱、机构资源协调难、平台应用功能不足等问题,区域信息无法充分共享和应用,仍有许多关键技术难点待突破[6-7]。“互联网+”与医疗业务不断深度融合,5G网络、区块链、人工智能等新兴信息技术不断成熟,为探索构建区域医疗信息共享协同新模式提供了新思路。

“互联网+”的分散化、网络化和扁平化的特点促使医疗服务可以在医疗联合体、医疗共同体、医疗联盟等组织形式上进行广泛协作[5],促进医疗资源自由流动和信息互联互通。因此,研究构建基于“互联网+”的跨区域医疗信息共享与服务协同平台,探索横向整合、纵向贯穿的区域医疗信息共享和医疗服务协同机制,对于推动儿童专科跨区域医疗资源协作共享,提升医疗服务体系整体效能,落实分级诊疗制度,满足群众多层次、多样化的医疗健康需求具有现实意义。

1 基于“互联网+”的跨域医疗信息共享与服务协同平台的整体设计基于“互联网+”的跨区域医疗信息共享与服务协同平台首先要满足区域医疗信息的整合和共享需求,在此基础上支撑开展各种区域医疗协作业务,从而实现提升区域医疗整体服务能力和促进分级诊疗的总体目标。因此,平台的设计需要考虑医疗数据的复杂性、异构性、分散性、海量性等特点,以及医疗协同场景的多样性、网络环境的复杂性、业务开展的便捷性等问题,构建以基于“互联网+”的跨区域医疗信息共享与服务协同云平台为纽带,以各级医疗卫生机构为支撑的区域智慧医疗健康分级诊疗服务体系,打造线上线下一体化的区域医疗健康服务新模式。

1.1 平台设计的原则区域医疗信息共享和服务协同的本质归根结底是资源的共享和连接,通过信息化建设实现区域医疗协同是平衡区域医疗资源布局、提高区域医疗服务整体水平的有效手段。近年来,在国家“互联网+医疗”政策驱动下,互联网、5G网络、区块链、人工智能等新兴信息化技术与医疗健康服务不断融合,加速了医疗资源的流动,突破了区域地理空间限制[7],打破地区之间、城乡之间医疗资源不均衡的局面,优化了公共卫生资源配置,助力群众便捷就医。“互联网+医疗健康”已经成为健康中国战略实施和实现区域医疗资源均衡配置的重要技术手段。据此,构建跨区域医疗信息共享与服务协同平台的主要设计原则是:

(1)统一标准规范,信息互联互通。通过建立统一信息标准体系,形成区域医疗信息共享数据模型,对跨区域多机构、多地区、多业务系统间异构数据进行统一标准化转换,实现区域医疗信息资源整合、共享、交换与互操作。

(2)统一资源管理,资源协同应用。通过建立统一的区域卫生资源中心,依托“互联网+”技术手段将区域分散的、碎片化的医护、设备、信息资源整合到一起,开展互联网诊疗、分级转诊、远程会诊、远程诊断等平台服务,提高区域医疗健康服务质量和可及性。

(3)统一安全机制,数据安全共享。通过建立统一的区域信息安全体系,制定区域医疗信息共享和服务协同安全管理规范,明确跨区域医疗信息共享的范围,明确跨区域各机构的相关权利、义务和责任,并综合利用安全认证、入侵防御、区块链、数据脱敏等信息技术,保障区域医疗信息共享安全,防范患者隐私数据泄露。

1.2 平台的总体架构参照国内外区域卫生信息平台建设标准和医疗信息互操作性实施理念,利用互联网、区块链和人工智能等信息技术,结合区域医疗协同信息交换与共享业务场景,制定统一的信息标准规范和安全运维体系,构建基于“互联网+”的跨区域医疗信息共享与服务协同平台,实现医疗资源上下贯通、信息互通共享、业务高效协同。基于“互联网+”的区域医疗信息共享和服务协同云平台的技术架构分成3个层面的建设:基础设施层、数据整合层、应用服务层(图 1)。

|

图 1 基于“互联网+”的跨域医疗信息共享与服务协同平台总体架构 |

传统基础设施层一般采用自建机房、主机、存储和网络设备、安全设备等方式实现,基于“互联网+”的跨区域医疗信息共享与服务协同平台采用集约化云模式部署,选用阿里云、腾讯云、电信云等成熟的云平台进行部署,依托互联网和物联网实现多终端应用设备与云端服务互联互通,并通过建立统一区域信息安全体系,制定区域医疗信息共享和服务协同安全管理规范,保障区域医疗信息共享安全,防范患者隐私数据的泄露。

1.2.2 数据整合层(PaaS)通过建立区域各医疗机构之间业务流程协同和信息化保障体系,为患者提供安全、便捷的区域化医疗服务。通过建立统一信息标准体系,形成区域医疗信息共享数据模型,对跨区域多机构、多地区、多业务系统间异构数据进行统一标准化转换,实现区域各医疗机构异构数据实时采集、解析和整合,整合区域内医疗机构、医生、医疗设备、药品、患者诊疗数据等资源,实现跨域医疗信息互联互通。

1.2.3 应用服务层(SaaS)基于面向服务的架构(service oriented architecture, SOA)建立统一的基础服务,包括数据交换管理、数据资源存储、平台管理服务、互联网+远程医疗服务和业务支撑服务管理等。在此基础上,构建面向区域各医疗机构建立统一的医疗协同应用平台,提供远程医疗、互联网医疗、远程教学培训、业务协同监管等应用服务。通过平台医疗服务协作和信息互联互通共享,各医疗机构建立起相互联系的首诊、会诊、转诊的流程和机制,为区域患者提供全程、连续的诊疗服务。

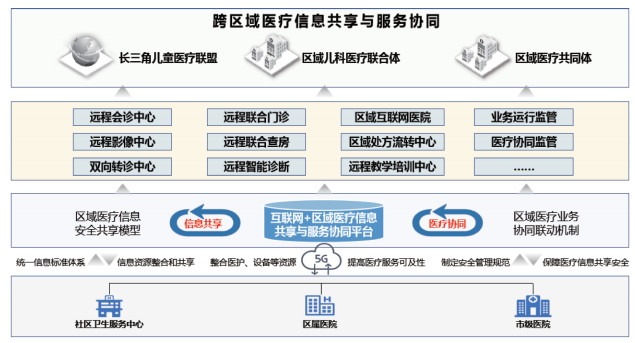

1.3 平台的功能设计跨区域医疗信息共享与服务协同平台以“互联网+”、云计算、大数据、物联网等信息技术为支撑,以区域医疗健康管理为中心,建立区域医疗信息安全共享模型,统筹区域医疗资源统一管理。优化各机构间医疗协作流程,建立医疗业务协同机制。平台设计了远程会诊中心、远程影像中心、双向转诊中心、远程联合门诊、区域互联网医疗、远程教学培训中心、业务协同监管等功能模块(图 2),开展远程会诊、远程诊断、远程联合门诊、慢性病复诊咨询、双向转诊、远程教学等互联网协作服务,创新互联网+区域医疗信息和业务协同模式,实现区域各医疗机构间线上和线下的业务协作延伸。

|

图 2 医疗信息共享与服务协同平台功能设计 |

基于“互联网+”的跨区域医疗信息共享与服务协同平台在数据安全交互、业务应用、关键环节上运用5G网络、互联网、区块链、人工智能等基础技术,实现区域医疗信息和服务协同应用模式和技术创新。

2.1 基于5G网络的自适应远程医疗技术平台利用5G网络的高数据速率、减少延迟、大规模设备连接和技术创新等优势,实现低延迟的远程视频问诊、沉浸式的远程医学培训、全景式的电子病案展现等区域医疗协同应用场景。同时,考虑到目前5G网络并没有完全普及,平台创新设计了基于5G网络的自适应远程医疗技术,即平台监测到医患问诊双方都在5G网络的环境下则系统采用高清视频问诊模式,若监测到其中一方不在5G网络环境下则系统自动降低视频清晰度以保证视频问诊的顺畅度,以达到基于网络动态匹配的效果。

2.2 基于区块链的分布式电子病案交互与共享技术区域电子病案数据共享是实现区域内医疗业务协同功能的数据资源和信息基础[8],传统区域医疗信息协同平台将区域各机构电子病案数据进行统一汇集和存储。这种中心化存储模式存在数据丢失、受黑客攻击、数据泄露等安全风险。该项目平台探索利用区块链技术构建区域分布式电子病案交互与共享服务,区域医联体的各个医疗机构通过智能合约达成约定,将电子病案的索引和存证信息存储在区块链上,分布式存储的电子病案数据并不进行物理上的汇集,实现区域电子病案数据不可篡改、分级查阅和调阅可追溯[9]。

2.3 融合人工智能实现转诊会诊资源调度智能化技术在系统中融合人工智能技术,通过现有临床大量数据训练资源调度算法,在双向转诊、远程会诊中进行基层医生与上级医院专家医生资源及日程的匹配,提高转诊精准度和效率,最终实现医生可信任的转诊推荐模型系统的构建,为开发有效的诊断决策支持系统提供支撑。从数据采集阶段对数据自动化清洗、组织以及存储,数据应用阶段通过不断的训练学习,调整自动化模型,满足临床应用与协同需求。

3 思考与展望推进区域医疗一体化发展是提高基层医疗卫生服务水平的基础工程,是深化医药卫生体制改革的重要任务。构建跨域医疗信息共享与服务协同平台则有助于推动区域疾病诊疗标准、医疗服务同质化标准、医疗数据共享标准等区域医疗一体化发展体系的建立。随着国家新基建、新业态的政策部署,以“互联网+”为代表的新基建技术凭借其实时性、便捷性和经济性优势,与区域医疗一体化建设不断融合,为区域高质量医疗服务协同共享提供了新模式[10],加速医疗资源的流动,打破地区之间、城乡之间医疗资源不均衡的局面,实现医疗资源的跳跃性配置,在重塑医疗服务流程、推进分级诊疗等方面可以发挥重要的作用。

但与此同时,“互联网+”医疗健康模式作为一种新业态,其业务协同体系、运营管理体系、技术保障体系、数据共享和信息安全体系都还处于探索建设阶段[11],基于“互联网+”的区域医疗信息共享与服务协同平台的建设仍面临诸多挑战,需要进一步提升区域医疗信息一体化内涵建设,探索建立基于“互联网+”的区域医疗资源共享和服务协同一体化的标准体系,制定统一区域数据归集、医疗资源协同、数据安全共享等基础标准,重点解决区域各医疗机构异构系统交互、区域医疗数据整合、跨区域信息安全保障等平台关键技术问题,推进区域医疗卫生资源整合,助力区域医疗一体化高质量发展。

· 作者声明本文无实际或潜在的利益冲突

| [1] |

李磊, 晏志阳, 马韶君. 城市群"互联网+医疗健康"的内涵解析与路径构建: 基于新区域主义视角的分析[J]. 北京行政学院学报, 2020(4): 1-9. |

| [2] |

汪鹏, 吴昊, 周来新, 等. 区域协同医疗模式及关键技术探讨[J]. 中国数字医学, 2012, 7(8): 38-40. |

| [3] |

庞涛. 厦门模式: 区域卫生信息化的实践蓝本[J]. 中国信息界(e医疗), 2013(10): 117-119. |

| [4] |

杨佳泓, 张美峰, 母晓莉. 大型区域医疗信息系统建设的项目管理实践[J]. 中国数字医学, 2010, 5(1): 62-64. |

| [5] |

王飞, 陆国咪, 陈川. 宁波市鄞州区区域卫生信息化建设实践与成效[J]. 中国数字医学, 2016, 11(7): 94-96. |

| [6] |

张贝贝, 陶红兵, 路伟, 等. 医疗联合体信息平台构建现状及关键问题分析[J]. 中国医院管理, 2018, 38(9): 11-13. |

| [7] |

王政, 王萍, 曹洋. 新时代"互联网+医疗健康管理"互联网医院建设及发展探讨[J]. 中国医院管理, 2020, 40(11): 90-92. |

| [8] |

朱远燕, 高春蓉. 混合冗余式区域电子病历数据中心模型研究[J]. 中国数字医学, 2016, 11(3): 10-12. |

| [9] |

魏明月, 陈敏, 郁嘉波, 等. 基于区块链的互联网医院云药房平台设计和实践[J]. 中国卫生资源, 2021, 24(3): 219-222. |

| [10] |

于广军, 石晶金. 互联网医疗迎来政策红利期, 长三角区域医疗协同发展如何趁势而为[EB/OL]. [2021-03-10]. https://www.jfdaily.com/news/detail?id=257682.

|

| [11] |

魏明月, 崔文彬, 王淑, 等. 互联网医院风险分析与管控策略[J]. 中国卫生资源, 2020, 23(2): 99-101. |

2021, Vol. 24

2021, Vol. 24