社区卫生服务机构是公共安全、健康管理防护的网底,全人群、全疾病、全生命周期的健康管理是社区卫生服务机构的重要职能。上海市建设亚洲医学中心城市专项行动的重要任务之一是建立“医防融合”的全程健康管理体系,且把脑卒中、糖尿病作为优先突破的疾病。现梳理社区卫生管理与服务模式的基本模块,以脑卒中综合防治服务为例,以运用大数据加强智慧管理为切入点,利用物联网、信息交互平台等辅助手段,实现以社区为基础的全过程健康管理。

1 社区健康服务职能及大数据应用现状 1.1 社区的健康管理和协调职能凸显社区卫生服务以社区居民群体为服务对象,这一特点决定了社区健康管理是社区卫生服务的重要内容。社区应成为各方资源整合平台,以及信息交互、共享的纽带。《医疗联合体管理办法(试行)》(国卫医发〔2020〕13号)要求,由医疗联合体内基层医疗卫生机构的全科医师和医院的专科医师组成团队,为居民提供团队签约服务,这意味着社区卫生服务机构在全病程诊疗中的参与程度更深,与医疗联合体内相关机构的联系更为紧密。上海一直强调要从“三位一体”的综合防治向“四位一体”(社区卫生服务机构、疾病预防控制机构、医院、居民)发展,提升居民参与健康管理的主观能动性。社区卫生服务机构是居民接受医疗联合体网格服务和“四位一体”健康管理的入口,其对居民的引导作用及其在网格中的纽带作用将得到进一步凸显。以脑卒中为例,脑卒中防治分为健康教育、风险干预、急救以及治疗与康复4个阶段。社区卫生服务机构是居民进入防治网络的入口,主要职能包括定期筛查和对危险因素进行干预,根据健康状况将患者引导至不同机构就诊,追踪、了解其诊疗情况,适时提供康复、护理服务,预防再复发。

1.2 信息化背景下社区慢性病智慧防治的应用上海市于2011年启动了“基于市民健康档案的卫生信息化工程”(简称“健康网”),现已完成市、区两级构架的建设,在全国率先实现市、区两级公立医疗卫生机构互联互通,在机构层面可采集各级、各类医疗卫生机构的注册、床位、人员、服务量等基本信息,在个案层面可收集医院信息系统中的信息、电子健康档案等信息。截至2020年,健康网已集聚了近300亿条诊疗大数据,并以每天3 400多万条数据的速度不断增长。居民健康信息可以通过唯一的身份码进行匹配、识别与整合,为开展数据挖掘、实现智慧化健康管理提供了必要的技术支撑。

数据资源的应用包括A端、B端、C端。A端为管理决策端,政府部门搭建了机构综合管理和行政决策系统。机构综合管理按照服务功能构建业务系统,全方位支撑日常诊疗工作,实现上下转诊、绩效考核、预算管理等功能。行政决策系统基于大数据进行健康需求预测、资源合理配置和调度。在脑卒中防治工作中,在进行社区筛查后需要基于A端进行健康需求预测,将涉及高血压、血脂异常、糖尿病等8项中超过3项脑卒中危险因素的社区居民确定为高危人群。B端为机构管理端,主要有利用信息技术辅助临床检查检验(如影像)、临床决策支持系统辅助医疗诊断(如用药辅助系统、Watson医生)、远程医疗等,如使用远程医疗来辅助支持脑卒中防治工作。C端为个人应用端,主要有物联网监测健康状况、在线问诊、健康管理互动等应用,如社区中的脑卒中患者可通过个人健康平台,随时掌握自身健康状况,基于C端开设脑卒中患者居家社区问诊等。

2 脑卒中防治举措及信息化应用 2.1 社区筛查与管理流程社区卫生服务机构开展社区筛查,并对高危人群进行随访。按照“知情、同意、自愿”的原则,对年龄在35岁及以上且接受社区慢性病健康管理的居民,提供脑卒中高危人群筛查和干预服务,对重点人群进行全覆盖筛查。依托社区卫生服务中心建立“脑卒中服务窗口”,由全科医生和公共卫生医生通过居民健康档案、脑卒中服务窗口门诊、健康管理服务(慢性病和家庭医生等服务),应用“8选3”初筛指标在健康人群中发现脑卒中高危个体。对高危个体的随访管理包括及时实施危险因素控制等一级预防管理,提出转诊至区级脑卒中临床救治中心的建议;对脑卒中发病人群实施向上转诊与治疗后下转康复治疗、健康宣传等全病程的健康维护;积极运用社区中医药预防保健服务手段,提供脑卒中患者后遗症的社区适宜康复服务。

2.2 脑卒中防治网络及转诊上海市于2012年启动建设上海市脑卒中预防与救治服务网络(以下简称“卒中网络”),遴选全市36家市/区级医院开展“脑卒中临床救治中心”建设,由复旦大学附属华山医院提供脑卒中急性期救治的技术支撑以及同质化培训。同时按照行政地域划分,构建针对区域脑卒中高风险人群治疗性干预和脑卒中后转运急救网络。

根据某区《关于进一步加强我区脑卒中高危人群筛查和干预工作的通知》,该区中心医院作为“脑卒中临床救治中心”承担全区脑卒中高危人群的干预性治疗和病例救治工作。针对社区筛查出的脑卒中高危人群/有短暂性脑缺血发作/有既往脑卒中病史者,由社区卫生服务中心通过预约的方式转诊至区脑卒中临床救治中心进行进一步诊治;区级脑卒中临床救治中心开展对脑卒中高危个体进行血管病变的筛查,包括颈动脉以及颅内动脉筛查,对确诊脑卒中患者进行规范治疗;经治疗后再将患者转至其居住地社区卫生服务中心进行规范管理,对疑难病例或危重症患者转诊至对口市级脑卒中临床救治中心进行诊疗。

2.3 脑卒中防治相关信息应用脑卒中筛查与救治体系围绕筛查、转诊、随访、信息管理、培训、质量控制与监督等多个环节制定了规范与标准,收集不同阶段的个体信息,脑卒中防治的相关信息统一采集到“脑卒中筛查干预信息系统”。“脑卒中筛查干预信息系统”是区卫生信息中心基于居民健康档案开发建设的,区疾病预防控制中心、区脑卒中临床救治中心、各社区卫生服务中心主动配合,按照要求建设信息系统,将脑卒中筛查评估、转诊治疗、随访干预等信息及时录入,并保证信息数据的有效传输利用,实现信息互联互通。在转诊方面,全市脑卒中网络建立了对口指导机制、脑卒中后急救网络、转诊绿色通道,区内“1+1+1”平台可对患者进行上下转诊。

3 大数据实证分析慢性病防治的成效与问题 3.1 社区筛查与健康管理 3.1.1 筛查与随访情况以较早开展社区筛查与健康管理且实施较好的某区为例开展个案追踪,采集的数据来源于“慢性病综合管理信息登记表”“脑卒中高危人群初筛评估表”,以及患者门急诊、住院的医院信息系统、住院病案首页信息。2016—2019年,参与筛查评估的居民共3.12万人,高危人群占47.75%(1.49万人)。同期接受脑卒中高危随访的居民共1.64万人,其中:仅接受过1次随访的人数最多,占85.65%;接受过2次随访的居民占11.90%;接受过3次及以上随访的居民仅占2.45%。由此可见,高危人群随访的依从性不高。原因可能是:居民认为没有发病,定期随访意义不大;社区工作人员数量不足,无法对所有高危人群进行主动随访、跟踪。

3.1.2 筛查的实际效果筛查、干预可起到延缓发病、降低疾病严重程度的作用。对某区进入脑卒中诊疗网络的患者进行分析:经过筛查的患者平均发病年龄(75.5岁)大于未接受过筛查的患者(72.4岁);入院时脑卒中量表评分(4.31分)低于未接受过筛查的患者(5.37分)。该结果与既往研究[1]结果一致,说明筛查、随访能够在一定程度上提升受访人群的脑卒中防治意识,从而降低发病率。研究还发现,采用危险因素“8选3”的高危人群筛查方案,最终发病指向者的受试者工作曲线下面积(area under curve, AUC)略大于0.50(女性0.56,男性0.53),而一般预测模型要求AUC值在0.70以上,说明采用危险因素“8选3”的高危人群筛查标准准确率过低,脑卒中高危人群筛查标准有待完善。

3.2 治疗网络与响应情况分析观察期间某区所有脑卒中确诊患者在全市医疗机构的住院记录发现:患者以区内住院为主,住院人次数达7 011人次(占85.31%);而患者在脑卒中网络内就诊的比例较低,仅为1 395人次(占16.97%),只有脑卒中中心才能开展溶栓等急救措施。该结果说明脑卒中患者的急性期住院需求不到二成,恢复期的护理、康复服务需求居多。虽然患者的急性期住院比例不高,但从效果来看,脑卒中网络内医疗机构的服务能力和质量较高[1],网络内住院患者在出院后30 d内再入院率较非脑卒中网络机构的患者低24.02%(P < 0.05)。

分析脑卒中患者的住院流向发现,2016—2019年仅有1次住院记录的患者占68.16%,住院2次的患者占17.62%。在有多次住院记录的患者中,于同一家机构住院的患者比例为32.72%。对脑卒中转诊网络的整体密度(即各家医疗机构之间联络的紧密程度)进行测算,区域内机构网络密度为0.160 8(网络规模为19),说明机构之间的联系整体较为松散。进一步分析该转诊网络的凝聚子群,如图 1所示的3个联系较为紧密的机构群体,通过对子群中机构坐标及转诊人次数的可视化分析发现,患者住院流向在较大程度上依赖于地理位置,转诊行为主要发生在地理位置较为接近的机构之间。对机构知情人进行访谈后发现,区内医疗机构之间的协作仍以医生的个人关系或患者及其家属的自由选择为基础。尽管政府规定了脑卒中患者上下转诊的流程,但缺乏相应的转诊标准和支撑平台,仅有转诊形式,缺乏转诊内容,对医生而言转诊渠道不够畅通。

|

图 1 2016—2019年某区脑卒中患者转诊机构的子群分析 |

某区脑卒中患者的康复护理大多集中在该区一家区属医院和一家社区卫生服务机构开展。该区属医院接收的脑卒中患者多数处于康复护理阶段,住院人次数高达3 600人次(占43.81%),住院总费用位列第一(3 498万元),日均住院费用(759元)低于某区中心医院(1 496元)等以提供急性期治疗为主的机构。社区卫生服务机构的日均费用明显低于其他类型的医疗机构,仅为337元。

尽管脑卒中患者的早期康复越来越受到重视,脑卒中患者康复服务的可及性整体较差[2]。根据上海市脑卒中网络2017年的统计结果,出院的脑卒中患者中,中、重度残疾者占22.75%,近1/4的患者存在明显的神经功能障碍。目前,规范的脑卒中患者康复转诊和诊疗流程尚未建立。社区康复床位短缺,2018年某区13家社区卫生服务中心仅有1 083张床位,且多为老年护理床位;家庭病床2 192张,家庭病床服务存在社区人员短缺、服务价格高昂的问题,影响患者利用率和预后。

预防复发方面也存在不足。稳定期的脑卒中患者出院后若能开展定期随访,能够改善患者预后,降低复发风险。然而,上海的脑卒中患者中既往有脑梗死患者占21.48%,轻度脑卒中患者的复发率较高,提示在预防脑卒中复发方面存在短板。由于医疗机构间缺乏信息共享机制及互动管理平台,物联网整体建设与应用不足,大多数患者的出院后随访服务基本缺失,社区无法掌握患者的居家信息并进行干预,在一定程度上可能导致不良事件的发生。

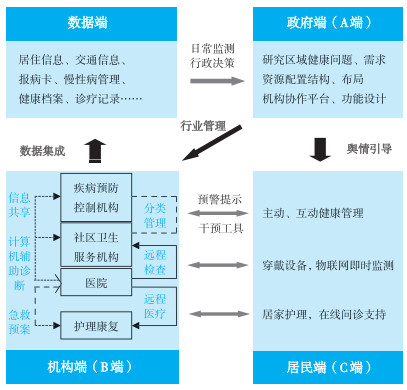

4 完善脑卒中智慧防治的建议从个案追踪发现的脑卒中防治各个环节实施情况和效果来看,筛查、干预卒中单元和治疗网络等举措对于脑卒中预防、治疗均有促进作用,但也存在高危人群的筛查准确性不高、服务机构间协作不够紧密、患者依从性低等问题。针对这些问题和防治中的薄弱环节,以信息化建设、大数据应用为基础,以加强智能化管理为切入点,建议政府加强区域健康问题研究、资源配置和行业管理,机构加强分类管理、计算机辅助诊疗、远程医疗,居民应用具有互动性的手机应用程序(application, App)、物联网穿戴设备、在线问诊等,完善全过程的健康管理和疾病防治模式(图 2)。

|

图 2 基于大数据的慢性病智慧防治模式 |

在社区慢性病防治领域,政府应当科学合理地利用健康大数据,充分发挥数据规模海量、类型多样的优势,实现基于数据分析的管理和决策[3]。首先,利用多数据来源开展区域健康问题、健康需求研究,分析特定慢性病的发病率、患病率。同时,针对相关服务提供机构及资源利用情况开展供需均衡分析[4],以需求为导向配置资源,为提升服务可及性奠定基础。其次,政府主动布局优化资源配置,建立更加稳固、连续性更强的慢性病防治协作网络。从实证分析结果来看,政府部门应当鼓励地理位置接近、优势互补的医疗机构开展协作,建立诊疗网络。针对疾病特点构建预防-急救-治疗-康复全流程防治体系。明确各个阶段需纳入的服务和组合,通过不同机构和人员协作来提供患者所需的服务。同时,基于患者诊疗大数据开展实时分析,帮助发现现有诊疗网络的不足以及机构协作间的断裂点(例如,已纳入协作网络的机构服务利用不足,患者倾向于就近转诊),及时调整纳入网络的机构及其职能定位。

4.2 风险分层:基于大数据进行精准管理对脑卒中患者进行筛查与危险分层,有助于通过个性化的健康管理降低疾病发病率,改善患者的预后情况,进而降低全社会的疾病成本。针对筛查分类不够准确的问题,需进一步提高数据采集的准确性、全面性,加强数据挖掘。以某区参与社区脑卒中筛查的居民为总体,选择2/3样本为训练集、1/3为测试集。训练集的多元二值选择模型拟合得到8个危险因素的权重,该模型对测试集进行预测的AUC值可提高到0.72,高于传统“8选3”的高危人群筛查标准(AUC值略大于0.5)。即使同为高危人群,危险因素不一样的人群,干预重点也不一样。例如,心房颤动、缺乏运动、脑卒中家族史、血脂异常是高血压人群患脑卒中的独立危险因素,而有脑卒中家族史的高血压人群在缺乏运动时患病风险剧增,即需加强对有脑卒中家族史的高血压人群的运动指导。

随着时间积累,基于具有一定规模、高质量的大数据,可通过人工智能算法对人群进行特征分析及精准定位,形成健康数据收集、风险评估模型应用、个体健康定制管理、干预结果评估反馈、数据质量优化与模型优化训练深度学习的促进机制。

4.3 机构协作:数据共建共享,智慧协作在慢性病综合防治模式下,机构层面应当建立诊疗信息互联互通、共建共享的机制。社区卫生服务机构作为诊疗导航员,负责健康需求的评估、就诊引导以及上下转诊的协调工作。健康档案随人走,所有诊疗网络内的机构都能随时调阅诊疗信息,熟知病例的完整病史,减少重复检查,促进治疗方法协同[5]。此外,需建立机构间的专家号源、床位信息共享机制,提高患者转诊的流畅性,同时进一步提升现有医疗资源的利用效率。

5G背景下的健康大数据传输技术也为慢性病防治网络中的机构协作提供新的机遇。首先,随着智能化医学影像的飞速发展,针对慢性病患者开展远程检查检验,采用“大数据+人工智能”的形式由上级医院对读片结果进行复核,可大大提高诊断的精准度,提供更可靠的转诊分流依据,让患者在就诊过程中少走弯路。其次,针对疾病急性期的患者,可将远程技术进一步融合到急救过程中,可有效缩短急救时间,改善患者预后。以脑卒中为例,通过构建急救机构与医院的远程预案系统,在救护运送途中接诊医院即可通过查阅患者电子病案,了解病史、用药记录和影像学结果,由脑卒中神经学家进行快速的神经学评估[6],并预先通知相关部门和人员做好诊疗准备。最后,针对稳定期患者康复服务不足等问题,可通过构建远程医疗服务系统,由上级医院对社区卫生服务机构开展技术指导,使用电子通信技术促进医生/医院之间交换患者健康信息、检查检验信息和诊疗方案,提供远程康复护理服务[7],使得基层医疗卫生机构不再受限于设备不足、人员短缺等问题,为慢性病患者在家门口提供与上级医院同质化的服务,助力优质医疗资源下沉,降低患者的诊疗成本,提高慢性病管理的有效性。

4.4 患者互动:主动管理健康,精准服务借助可穿戴设备(包括运动手环、智能穿戴式血压计、智能电子秤、智能脂肪测量仪、儿童智能身高测量仪与腰围尺、无线体温监护系统等[8])收集患者健康状态等信息,构建健康云平台(包括App、微信公众平台等),依托大数据技术对健康风险进行监测、分析、评估和干预。同时,可结合平台数据以及医疗机构、社区卫生服务机构的数据库,实现数据共享和流通,丰富居民健康咨询的渠道,同时促进社区卫生服务机构与居民的沟通交流,提高居民健康管理的自我参与度。依靠信息整合和互联共享,简化转诊流程,优化患者就医体验,提高预防和诊疗效果,使健康服务走向真正意义上的智能化,为个体、群体及整个社会提供全面、智能、多元、快捷的健康服务。

· 作者声明本文无实际或潜在的利益冲突

| [1] |

ZHU B F, CHEN D, JIN C L, et al. Improved treatment capacity and quality of care: the effectiveness of the stroke prevention and treatment system in Shanghai, China from 2012 to 2017[J]. Glob Health Med, 2020, 2(1): 3-8. DOI:10.35772/ghm.2020.01006 |

| [2] |

黄旭明, 张明兴, 石艺华, 等. 脑卒中后的早期康复治疗现状分析[J]. 中国卫生标准管理, 2015, 6(20): 31-33. |

| [3] |

牟忠林, 王雅洁, 陈娟, 等. 健康大数据在医疗卫生领域中的应用及挑战[J]. 海南医学, 2017, 28(2): 173-176. |

| [4] |

冯俊剑. 基于数据驱动的区域卫生管理决策支持系统研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2017.

|

| [5] |

HEALTHWATCH NORFOLK. In good health (STP)[EB/OL]. (2018-02-23)[2020-12-01]. https://healthwatchnorfolk.co.uk/information-and-advice/ingoodhealth/.

|

| [6] |

NGUYEN-HUYNH M N, KLINGMAN J G, AVINS A L, et al. Novel telestroke program improves thrombolysis for acute stroke across 21 hospitals of an integrated healthcare system[J]. Stroke, 2018, 49(1): 133-139. DOI:10.1161/STROKEAHA.117.018413 |

| [7] |

陈庆刚, 吴华. 基于物联网的智慧型医院管理服务模式探析[J]. 现代医院管理, 2017, 15(3): 81-83. |

| [8] |

东北证券. 全球可穿戴设备行业龙头, 业绩放量在即研究报告[EB/OL]. (2017-02-13)[2020-11-01]. https://guba.eastmoney.com/news,300562,609250131.html.

|

2021, Vol. 24

2021, Vol. 24