2. 艾昆纬企业管理咨询(上海)有限公司, 上海 200041

为深化医疗保障制度改革,降低药品及医疗服务的成本,持续提升医疗服务的可及性,近年来国家医疗保障局开展了一系列带量采购工作。2018年底,国家医疗保障局在4个直辖市和7个主要城市对25种药品实施带量采购试点,中标药品的价格平均降幅为52%[1]。2019年7月,国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知》(国办发〔2019〕37号)[2],将高值耗材纳入带量采购,近期进一步降低高值医用耗材价格。2020年3月,中共中央、国务院发布了《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》[3],鼓励将低值耗材纳入带量采购。多省市相继组建联盟对低值耗材开展带量采购,医用耗材带量采购开始在全国推广。

静脉留置针在临床上应用普遍,也被纳入了低值耗材带量采购。静脉留置针主要用于药物、液体和血液制品的给药、采血及治疗[4]。大多数住院患者会使用至少1支静脉留置针[5],全球每年售出约20亿支静脉留置针[6],我国三级甲等医院在静脉治疗期间使用静脉留置针的比例高达99%[7]。在临床广泛应用的同时,静脉留置针可能存在的质量问题、并发症[8]及治疗费用也受到关注。

与药品不同的是,静脉留置针等医用耗材在市场规模、分类目录、型号规格等方面均存在差异[9],目前尚无针对医用耗材的一致性评价方法。静脉留置针的带量采购主要关注产品价格,而关于产品性能及临床使用情况的评估证据较少,也缺乏对费用的分析与考量。现比较带量采购前后不同静脉留置针的临床使用情况及费用,为优化临床决策、完善医用耗材带量采购提供参考。

1 资料与方法基于文献回顾、关键知情人访谈等调研并收集数据,构建静脉留置针临床使用的整体费用分析模型,分析带量采购前使用X品牌留置针与带量采购后使用中标品牌留置针的费用差异。基于医院临床情况及访谈咨询收集患者平均住院时间、留置针平均留置时间、首次穿刺成功率、单次穿刺时间、留置针故障率、并发症等信息。以每100例使用静脉留置针的住院患者为1个研究单位,估算每100例患者使用X品牌留置针及使用中标品牌留置针的整体费用。费用包括静脉留置针穿刺费用(含耗材及护理费用)、并发症相关治疗费用、产品故障更换费用、护士人工费用等。

1.1 关键知情人访谈护士是了解留置针临床使用情况的关键知情人。目前,静脉留置针的带量采购仅在山东、江苏、江西开展。因此,2020年3—4月,课题组选择了来自江苏南京和山东临沂的医院(静脉留置针带量采购政策均实施6个月及以上[10],保证访谈对象熟悉静脉留置针的临床操作)、具备5年及以上临床护理工作经验的27位(通过信息饱和度评估保证样本量充足[11-15])护士,开展半结构化访谈与问卷调研(未告知访谈对象静脉留置针的品牌信息)。收集带量采购前后护士所在科室对不同品牌的静脉留置针的临床使用情况,包括静脉留置针穿刺、并发症发生率等。如访谈数据信息不明确、缺失或有理解偏差,则对访谈对象进行回访确认。

1.2 静脉留置成本模型的参数设置 1.2.1 静脉留置针临床使用情况及临床数据静脉留置针临床使用情况及临床数据包括患者平均住院时间、留置针平均留置时间、首次穿刺成功率、单次穿刺时间、留置针故障率、并发症等。并发症包括导管堵塞、脱管、发红、皮下血肿、液体渗漏、静脉炎和导管相关血流感染。并发症发生率=并发症的患者数/单月使用静脉留置针的患者数×100%。留置针总用量=使用留置针的患者数×(患者平均住院时间/留置针平均留置时间)/首次穿刺成功率。静脉留置针的成本模型的参数设置见表 1。

| 表 1 静脉留置针成本模型的参数设置 |

|

|

留置针及耗材费用通过单价及使用比例加权计算,不同品牌及型号留置针的单价费用来自于厂商提供的或公开的中标数据。X品牌留置针的成本为19.3元,中标品牌留置针的成本为7.0元。耗材及穿刺护理费用、并发症的发生率及换针比例来源于护士访谈。脱管、发红、皮下血肿需更换留置针,但不需要额外治疗;而导管堵塞、液体渗漏、静脉炎及导管相关血流感染需要更换留置针,还需要额外治疗,治疗费用源自相关文献。治疗并发症需更换一定比例的静脉留置针,更换的留置针已计入留置针总使用量。为避免重复,更换留置针的费用未计入并发症费用。产品破损时,生产厂商会免费替换,未能免费替换的部分计入破损费用。经访谈得到护理人工时间,护士的薪资参照南京及临沂护士的月薪。见表 1。

1.2.3 敏感性分析用单因素敏感性分析来了解不同参数对模型结果的影响。敏感性分析的数值范围主要来源于护士访谈,见表 1。

2 结果 2.1 带量采购前后不同品牌静脉留置针的临床使用情况访谈的27位护士来自16家医院。93%的护士具有10年及以上工作经验。护士长占56%。37%的护士来自普内科,22%来自儿科,19%来自肿瘤科。25位护士来自三级医院,2位来自二级医院。带量采购前,护士所在科室全部使用X品牌的静脉留置针。带量采购后,护士所在科室使用的留置针更换为中标品牌。访谈对象被分成5组,每组5 ~ 6人。经饱和度分析,自第4组起受访对象无法提供新的信息,提示信息饱和、样本量充足[17]。

带量采购后,使用中标品牌留置针的平均留置时间由88.9 h(3.7 d)降为51.1 h(2.1 d),缩短了37.8 h(1.6 d)[95% 置信区间为(1.2~1.9),P<0.01]。首次穿刺成功率从91.5%降至83.4%,下降8.1个百分点[95% 置信区间为(4.6~11.7),P<0.01]。单次穿刺时间由2.6 min上升到3.5 min,增加了0.9 min[95%置信区间为(0.4~1.4),P<0.01]。留置针故障率上升了7.0个百分点[95% 置信区间为(3.6~10.5), P<0.01]。静脉留置针相关的并发症发生率也有不同程度的上升,发红、皮下血肿、导管堵塞的发生率分别上升了10.8、10.7、17.3个百分点,静脉炎、脱管、液体渗漏的发生率也有所上升。见表 1。

2.2 带量采购前后不同品牌静脉留置针的费用情况以100例使用静脉留置针的住院患者为研究单位,X品牌留置针的每百人用量为223个,中标品牌留置针的每百人用量为416个。使用X品牌和中标品牌留置针的穿刺费用分别为7 375.0元与8 265.8元。X品牌留置针相关并发症的治疗费用为101.0元,中标品牌留置针相关并发症的治疗费用为228.2元。护士访谈显示,X品牌和中标品牌留置针的产品平均故障数分别为2.2个、33.3个。X品牌的故障产品均可由厂家免费更换,而仅有一半中标品牌的留置针可由厂家免费更换,因此,使用中标品牌留置针增加了116.5元的产品破损处理费用。在护士人工费用方面,使用X品牌留置针的护理时间为9.6 h,使用中标品牌留置针的护理时间增加到24.3 h,护理工时费增加了438.0元。带量采购后,使用中标品牌留置针的费用增加了1 573.3元(即每例使用静脉留置针的住院患者的费用平均增加15.8元)。见表 2。

| 表 2 带量采购前后使用不同品牌静脉留置针的费用比较 |

|

|

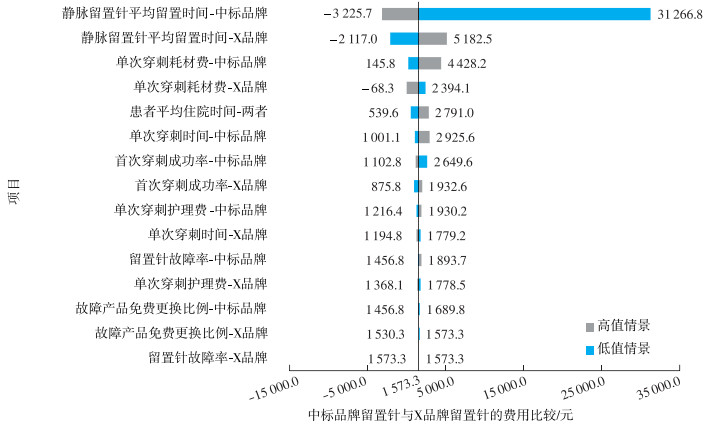

使用中标品牌留置针的平均留置时间为费用的最主要影响因素,处于低值情景。带量采购后,使用中标品牌留置针的费用从基本情景的1 573.3元增加到31 266.8元。此外,使用X品牌留置针的平均留置时间、患者平均住院时间以及使用中标品牌留置针的单次穿刺耗材费对费用也有一定的影响,其余因素对费用的影响相对有限。在敏感性分析的绝大多数高值及低值情景中,相比使用X品牌留置针,使用中标品牌留置针的费用有不同程度的上升,且大多数情景的费用比基本情景的费用更高。见图 1。

|

图 1 带量采购前后不同品牌静脉留置针费用敏感性分析 |

研究从临床护士视角探索了带量采购前后静脉留置针的临床使用情况差异。带量采购后,使用中标品牌留置针的首次穿刺成功率下降,穿刺操作时间增加,平均留置时间缩短,各类并发症的发生率升高。护士在访谈中提及的留置针质量问题(如针头过软)可能是导致首次穿刺成功率下降及穿刺操作时间增加的主要原因之一。中标品牌留置针的平均留置时间为51.1 h,而《静脉治疗护理技术操作规范》[6]要求外周静脉留置针应每隔72 ~ 96 h更换1次,中标留置针未达到规范要求。中标品牌留置针的平均留置时间缩短可能导致留置针使用量增加,从而增加留置针穿刺、护理和维护所消耗的资源。中标品牌留置针相关并发症的发生率上升,而并发症的发生通常需要重新穿刺,液体渗漏、静脉炎、导管堵塞、导管相关血流感染等并发症还需额外的护理和治疗。当前,对于临床使用留置针的质量与性能等尚无统一的评估标准,但穿刺时间、平均留置时间、首次穿刺成功率、并发症发生率等指标与患者的诊疗结局密切相关,常被作为留置针评估的结局变量[18-20]。带量采购后,静脉留置针的临床使用出现上述问题,直接影响医疗资源的有效利用及患者的治疗结局。因此,在开展静脉留置针带量采购时,应基于各项质量及结局指标逐步建立质量评估标准,在中标产品的临床使用中做好产品质量监测,并收集临床反馈。

带量采购后静脉留置针的中标价格显著下降,但既往研究未能得出带量采购后费用有差异的结论。研究构建了费用分析模型,首次测算了整体费用变化,可为相关政策的完善提供参考。结果显示,带量采购后使用中标品牌留置针的单价下降,但是耗材及护理费用、并发症相关治疗费用、产品故障费用及护士人工费用等费用的控制效果不如预期,整体费用不降反升。原因可能为:在平均住院时间不变的情况下,平均留置时间的缩短使留置针的使用数量增加,费用上涨。敏感性分析也显示,中标品牌留置针的平均留置时间是影响整体的最主要因素。既往研究[21-23]显示,导管的材质对静脉炎、导管堵塞及液体渗漏的发生有影响。中标品牌留置针相关并发症增多是导致提前更换留置针、平均留置时间缩短的主要原因之一,而并发症的发生需要消耗其他医疗资源,造成费用增加。由此可见,评估静脉留置针带量采购的费用时,除了考虑产品单价外,还应考虑产品的临床表现及整体费用。

有研究[16]测得静脉留置针首日平均成本为61元,次日平均成本为43元,合计104元。这与研究测算的静脉留置针人均费用结果较为接近。有研究[20]比较了成人住院患者使用3种不同型号的留置针的费用,在58 ~ 119元。研究的费用测算结果与上述研究的结果较为一致。此外,既往研究[24]比较了成人与儿童使用留置针的费用,成人与儿童静脉留置针护理费用分别为26元和78元,低于本次研究结果,可能的原因是未将产品破损及并发症治疗费用纳入分析。

本次研究有一定的局限性。护士访谈仅在南京及临沂进行,未来有更多城市实施带量采购后可开展更广泛的研究,增加研究的地域代表性。受访护士主要来自三级医院,研究结果主要代表三级医院静脉留置针的临床使用及费用情况。留置针相关并发症的发生率及部分费用数据来自关键知情人访谈而非前瞻性或回顾性研究,可能存在回忆偏倚。在后续研究中需不断完善相关问题。

4 建议在带量采购政策的实施中,应建立质量评价标准,加强产品质量监测。目前,医疗耗材带量采购仍处于探索阶段,应总结现存问题及潜在影响,不断完善政策设计,有效促进政策执行。当前尚无针对耗材的一致性评价方法,建议围绕临床结局等指标逐步建立可量化的质量评估标准。应强调带量采购前的产品质量评价,选择质量合格的中标产品。事中及事后应定期监测临床使用情况,收集临床反馈及研究证据,进行阶段性评估。在控费的同时,应保证产品质量能满足临床使用及患者的需求。

带量采购应基于整体费用科学、全面地决策。当前带量采购主要关注产品价格,但从经济学评价的角度来看,还要考虑医疗资源的消耗情况,包括产品总用量、并发症治疗、其他医疗资源使用、医务人员人工费用等。只有依托高质量的研究证据更加全面地分析费用,才能优化医疗资源利用和科学决策。

·作者声明本文无实际或潜在的利益冲突

| [1] |

TANG M, HE J J, CHEN M X, et al. "4+7" city drug volume-based purchasing and using pilot program in China and its impact[J]. Drug Discov Ther, 2019, 13(6): 365-369. DOI:10.5582/ddt.2019.01093 |

| [2] |

国务院办公厅. 国务院办公厅关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知: 国办发[2019]37号[A]. 2019.

|

| [3] |

中共中央, 国务院. 中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见[EB/OL]. (2020-02-15)[2020-03-05]. http://www.gov.cn/zhengce/2020-03/05/content_5487407.htm.

|

| [4] |

THE ROYAL CHILDREN'S HOSPITAL MELBOURNE. Clinical guidelines: peripheral intravenous (Ⅳ) device management[EB/OL]. [2020-05-26]. https://www.rch.org.au/rchcpg/hospital_clinical_guideline_index/Peripheral_Intravenous_IV_Device_Management/.

|

| [5] |

ALEXANDROU E, RAY-BARRUEL G, CARR P J, et al. Use of short peripheral intravenous catheters: characteristics, management, and outcomes worldwide[J]. J Hosp Med, 2018, 13(5): E1-E7. |

| [6] |

WEI T, LI X Y, YUE Z P, et al. Catheter dwell time and risk of catheter failure in adult patients with peripheral venous catheters[J]. J Clin Nurs, 2019, 28(23-24): 4488-4495. DOI:10.1111/jocn.15035 |

| [7] |

SUN H, WANG L, GUAN X, et al. A survey of the status of infusion therapy in tertiary hospitals in China[J]. Chin J Nurs, 2014, 49(10): 1232-1237. |

| [8] |

RICKARD C M, MCCANN D, MUNNINGS J, et al. Routine resite of peripheral intravenous devices every 3 days did not reduce complications compared with clinically indicated resite: a randomised controlled trial[J]. BMC Med, 2010, 8: 53. DOI:10.1186/1741-7015-8-53 |

| [9] |

蒋昌松. 医用耗材带量采购价格降幅影响因素分析及实证研究[J]. 中国医疗保险, 2020(2): 68-71. |

| [10] |

李美丽. 床旁查房对提高护理能力的效果观察[J]. 当代护士(下旬刊), 2017(8): 168-170. |

| [11] |

BOWEN G A. Naturalistic inquiry and the saturation concept: a research note[J]. Qual Res, 2008, 8(1): 137-152. DOI:10.1177/1468794107085301 |

| [12] |

GUEST G, BUNCE A, JOHNSON L. How many interviews are enough?: an experiment with data saturation and variability[J]. Field methods, 2006, 18(1): 59-82. DOI:10.1177/1525822X05279903 |

| [13] |

KERR C, NIXON A, WILD D. Assessing and demonstrating data saturation in qualitative inquiry supporting patient-reported outcomes research[J]. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res, 2010, 10(3): 269-281. DOI:10.1586/erp.10.30 |

| [14] |

TURNER-BOWKER D M, Lamoureux R E, STOKES J, et al. Informing a prior sample size estimation in qualitative concept elicitation interview studies for clinical outcome assessment instrument development[J]. Value Health, 2018, 21(7): 839-842. DOI:10.1016/j.jval.2017.11.014 |

| [15] |

NAGPAL K, ARORA S, VATS A, et al. Failures in communication and information transfer across the surgical care pathway: interview study[J]. BMJ Qual Saf, 2012, 21(10): 843-849. DOI:10.1136/bmjqs-2012-000886 |

| [16] |

高竹林, 郭亮, 李乐之. 静脉留置针与头皮钢针临床效果对比及成本效益分析[J]. 中国药物经济学, 2018, 13(2): 5-11. |

| [17] |

MATZA L S, MURRAY L T, PHILLIPS G A, et al. Qualitative research on fatigue associated with depression: content validity of the fatigue associated with depression questionnaire (FAsD-V2)[J]. Patient, 2015, 8(5): 433-443. DOI:10.1007/s40271-014-0107-7 |

| [18] |

LEGEMAAT M, CARR P J, VAN RENS R M, et al. Peripheral intravenous cannulation: complication rates in the neonatal population: a multicenter observational study[J]. J Vasc Access, 2016, 17(4): 360-365. DOI:10.5301/jva.5000558 |

| [19] |

VINOGRAD A M, ZORC J J, DEAN A J, et al. First-attempt success, longevity, and complication rates of ultrasound-guided peripheral intravenous catheters in children[J]. Pediatr Emerg Care, 2018, 34(6): 376-380. DOI:10.1097/PEC.0000000000001063 |

| [20] |

苑航, 陈利芬, 陈影洁, 等. 3种静脉留置针在成人住院患者使用效果对比分析[J]. 护理学报, 2018, 25(8): 51-54. |

| [21] |

JACQUOT C, FAUVAGE B, BRU J P, et al. Cathétérismeveineuxpériphérique: influence de la composition du cathéter dans l'apparition de thrombophlébites[J]. Annales Françaises d'Anesthésie et de Réanimation, 1989, 8(6): 620-624. DOI:10.1016/S0750-7658(89)80178-9 |

| [22] |

KARADA A, GÖRGÜLÜ S. Effect of two different short peripheral catheter materials on phlebitis development[J]. J Intraven Nurs, 2000, 23(3): 158-166. |

| [23] |

STANLEY M, MEISTER E, FUSCHUBER K. Infiltration during intravenous therapy in neonates: comparison of Teflon and Vialon catheters[J]. South Med J, 1992, 85(9): 883-886. DOI:10.1097/00007611-199209000-00006 |

| [24] |

陈晓阳, 张利岩, 闫海娜, 等. 小儿与成人静脉留置针穿刺的护理成本比较与分析[J]. 中国医院管理, 2013, 33(11): 77-78. |

2021, Vol. 24

2021, Vol. 24