b. 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 科教部, 上海 200031

临床研究为人民健康生活的持续改善提供长期支持,是发展医药创新产业的关键能力[1],同时对医疗机构自身能力建设也具有重要意义[2]。然而,当前我国临床研究的发展已经落后于医药创新产业链的其他环节,严重制约了创新药产业的发展进程。为完善临床研究体系,支持医药产业高质量发展,近年来上海出台了《关于印发〈关于加强本市医疗卫生机构临床研究支持生物医药产业发展的实施方案〉的通知》(沪卫规划〔2019〕5号)[3]等一系列政策措施,鼓励医疗机构积极开展临床研究、创新和转化工作[4],推进研究型医院建设,通过实施临床重点专科"腾飞计划",打造"上海健康服务品牌",以达成建设成为"亚洲医学中心城市"的发展目标。为推进医院临床研究体系建设,现总结与梳理某专科医院临床研究队伍建设的发展与现状,探讨当前存在的困境及下一步的改进举措,以期为完善专科医院临床研究队伍提供经验参考。

1 资料与方法 1.1 资料来源某三级甲等专科医院是一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等眼耳鼻喉专科医院,2019年医院门急诊量超248万人次、住院手术量超5.18万人次,其中门急诊外地就诊量占44.26%,医疗辐射全国各地。现通过系统收集该三级甲等眼耳鼻喉专科医院人事、科教相关政策文件,梳理临床研究队伍组建过程;通过医院人事、科教管理数据库收集临床研究人员信息,包括性别、年龄、最高学历、职称、课题项目、研究论文、成果转化等。

1.2 研究方法通过纵向、横向比较,分析医院临床研究队伍构成的变化趋势及研究型医师与专职研究人员之间的差异。使用Excel 2013进行摘录、整理数据并建立数据库进行分析处理。

2 临床研究队伍的构建路径随着21世纪初创新型国家战略的提出和研究型医院的兴起[5],各级各类医院的管理者逐步意识到临床诊疗与科研并举的重要性[6]。作为临床研究的主力军,具有临床专业特色和科研创新能力的临床研究型医师的重要性得到突显[7-8]。

2.1 组织平台搭建在医院内部建立临床专职科研队伍有利于提高医院临床研究水平,促进临床学科建设[9-10]。自2003年起,该医院逐步重视专职科研人员岗位的设置,引进具有临床背景的专职研究人员团队;持续加强实验中心建设,对现有的临床研究空间、硬件设施和信息化建设等基础架构进行优化,同时积极推进眼科、耳鼻喉科疾病样本库的建设,每月入库约500例样本。2016年,为了实现临床科研一体化,强化临床研究能力、临床诊治能力及成果转化能力,医院成立眼科、耳鼻喉科2个研究院,从组织架构方面,整合临床与科研资源,打造科研基础平台。2019年,医院成立临床研究和成果转化推进中心,构建国际一流的眼耳鼻喉科领域临床研究和成果转化平台,统筹管理医院多学科的临床研究项目,提供实验设计、统计学、伦理学等专业化指导和培训,为具有临床应用转化价值的项目提供成果估价、企业对接、合作或转让谈判、吸引风投基金资助等技术服务。

2.2 人才引进为推动医院临床能力建设,更好地以学科需求为导向,吸引顶尖优秀人才来医院工作,作为高校附属医院,该院围绕阶梯式人才培育体系,制定《医院关于人才引进的有关规定》。针对引导临床研究开展的领军人才,医院依托高校设置的校聘特别岗位与校聘关键岗位(高水平学术骨干),由高校与医院共同引进,同时以团队引进等方式减少人员磨合的潜在成本,打造更好的融合感。近5年来,医院逐步引进具有出色的临床诊疗技能和临床研究能力的学科领军人才2名、研究员2名;针对支撑临床研究开展的骨干人才,依托高校设置的院聘关键岗位和院聘重要岗位(具有突出或较大潜力的青年学术骨干),同时以医师系列和研究系列双职称引进优秀的研究型医师,近5年来,医院逐步引进研究型医师及青年研究员共3名,极大地提升了医院的临床研究能力。为了加强临床研究的科研设计、项目管理、数据分析、质量控制、病例随访等各方面的专业性、科学性,2019年,医院针对支撑临床研究开展的辅助人才,通过临床研究和成果转化推进中心设立专职数据统计师、临床协调员岗位并公开招聘,具有多学科交叉的复合型医学背景的人才也将是今后人才引进的方向之一。

2.3 人才培养为了培养临床研究的骨干人才,自2005年起,医院积极选派研究型医师出国学习,加强与国外顶尖大学医学院的合作。医院人力资源部每年启动资助青年科技人员出国学习选派工作,副高及以上职称的医师以临床研究为主,明确具体主攻方向和项目,出国时间不少于3个月。2005—2019年,医院累计资助青年科技人员出国学习人数从6人增长至89人,增幅逐年升高。

依托临床研究和成果转化推进中心,医院首期拔付启动资金用于设立院级项目,通过设立"优秀医师-优秀临床研究者"计划(简称"双优"计划)、"值得深入研发-值得临床转化"成果培育计划(简称"双值"计划),加速医院临床研究骨干人才队伍优化配置和成果孵化。2019年底,该医院组织多学科专家数轮指导、论证、评审,启动首批"双优""双值"计划项目共34项,针对创新性强、临床意义显著、有望构建学科领域疾病诊疗指南、共识的临床研究项目,以及针对已有国家发明专利、样机、科技奖项等前期科研成果基础的青年骨干研究人员,推进临床成果完善和应用,开始为期3年的临床研究项目和人才培育。

同时,医院利用学术会议、互联网课程等多种方式,借助外部权威师资资源并结合现有哈佛大学医学院全球临床学者研究培训项目课程,对临床研究人才进行临床研究方法和成果转化等相关培训,邀请临床多中心研究和成果转化相关领域知名专家作系统培训,逐步探索规范化的培养模式。

2.4 人才保障在人才配套政策方面,以团队引进等方式引进高峰、紧缺人才,医院和高校分别给予引进人才在科研启动经费、实验平台、团队组建等方面的支持,尤其注重引进人才的团队组建,采用团队引进或招聘形式,减少人员磨合的潜在成本,打造更好的融合感。此外,医院全力配合海外留学人员和国内引进人员申请落户,提供人才公寓及购房和租房补贴,着力解决高端人才最为关切的落户、居住、子女入学等问题。

在临床研究配套政策方面,对于临床研究中产生的成果,医院将依据《医院科研奖励规定》给予成果转化、专利申请等奖励,如有转让收益,还将按医院收益的70%对课题组进行奖励。2019年6月,为鼓励专职科研人员努力从事科学研究、科技开发和科技服务,促进科研水平及临床研究水平的快速提升,医院制定《专职科研人员量化考核实施办法》,深化科研管理改革、完善激励机制。

3 临床研究队伍的建设成效 3.1 人员结构医院近5年主持开展临床研究项目的负责人共101人,其中,研究型医师89人、专职研究人员8人、医学技术人员4人。研究型医师中,45岁以下中青年50人(占56.2%),具有博士学位者79人(占88.8%),副高及以上职称者67人(占75.3%)。研究型医师分布于眼科、耳鼻喉科、眼耳鼻整形外科、放疗科、麻醉科、放射科等临床医疗技术科室。专职研究人员均为有博士学位、副高及以上职称者,主要从事眼科和耳鼻喉科研究。

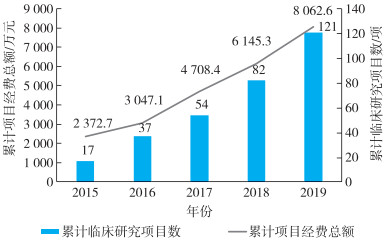

3.2 临床研究项目2015—2019年,该医院获临床研究项目共121项,含国家级16项、省部级42项、市局级40项、横向课题22项、院级1项。临床研究累计项目总数及经费总额呈显著增长态势,自2015年起,项目总数从17项累计增长至121项,经费总额从2 372.7万元累计增长至8 062.6万元(图 1),其中省部级以上项目总数从9项增长至58项,研究型医师人均获得临床研究项目数1.2项,专职研究人员0.8项。2020年上半年,医院新开展临床研究项目44项,项目总经费达1 381.6万元。

|

图 1 2015—2019年某医院临床研究累计项目总数及经费总额情况 |

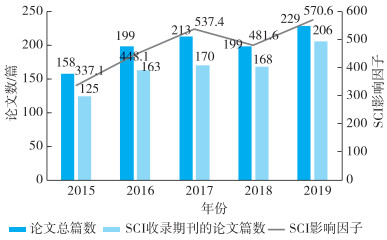

2015—2019年,主持开展临床研究的项目负责人发表论文篇数从158篇增长至229篇(以第一作者或通信作者发表的论文),其中发表在科学引文索引(Science Citation Index, SCI)收录期刊上的论文篇数从125篇增长至206篇,SCI影响因子总和从337.1增长至570.6(图 2),高影响因子[(influencing factor, IF)≥5]论文篇数5年间累计达90篇,论文总数与质量呈明显上升趋势。近5年以来,研究型医师人均发表论文篇数为2.2篇/年,而专职研究人员的发表数量稍低于研究型医师,为2.0篇/年。

|

(注: SCI为科学引文索引Science Citation Index) 图 2 2015—2019年某医院主持开展临床研究的项目负责人论文发表情况 |

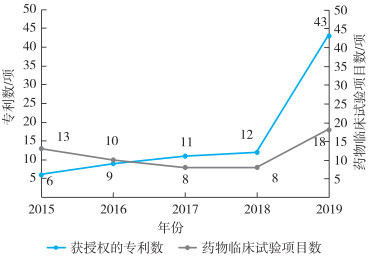

医院高度注重医学知识产权的转化,多个项目获得阶段性临床研究成果,多项研发产品已投入临床应用。2015—2019年,医院获授权的专利数呈显著增长,由6项增长至43项,年均增长率达63.6%。其中,医院近视眼手术微型角膜刀系统的关键技术及应用项目、人工耳蜗的研制及临床研究项目、数字化耳鸣诊疗装备的研发及推广项目、开口型人工耳蜗电极的应用及推广项目等荣获了国家技术发明奖、上海市科技进步奖及上海市技术发明奖等多个奖项。

在药物临床试验方面,2015—2019年,医院临床研究入选药物临床试验项目呈波动增长趋势,由13项增长至18项(图 3),包含国际、国内的Ⅱ期、Ⅲ期药物和器械的临床试验。2020年至今,医院已承接了企业委托的药物临床试验10项,其中国内牵头3项。

|

图 3 2015—2019年某医院获授权专利数量和药物临床试验项目数变化 |

医院目前已经初步具备了一支临床研究团队,近年来临床学科影响力和临床成果产出能力不断提升,但是在临床研究队伍的日常管理与职业发展等方面仍面临一些挑战,尚未形成系统的可持续发展体系。

4.1 临床研究支撑队伍尚未健全国外临床研究机构通常建立了相对稳定的高水平研究团队[11],理想的临床研究团队应该主要由研究型医师、专职科研人员及技术人员组成[12]。临床研究的有效开展离不开临床研究协调员、数据统计师、研究型护士等关键技术人员的支撑[13-14]。目前,国内对于临床研究协调员、研究型护士等关键技术人员的参与进行了初步探讨,但是总体而言各医院有经验的专职研究护士、数据统计师和临床研究协调员少[13, 15],专职研究人员队伍也远远不能满足临床研究的需要[7]。该医院目前临床研究队伍人员结构也不尽合理,未形成以研究型医师和专职科研人员为骨干、实验技术人员及其他专业技术人员为支撑的有效运行模式,支撑临床研究有效开展的关键技术人员相对不足,因此部分专职研究人员往往兼任技术人员岗位,制约了临床研究项目的有效实施和开展。

4.2 研究型医师职业发展路径有待完善当前,国内部分医院对于人才队伍建设的认识存在误区,认为所有临床医师应该双管齐下,临床和科研"两手抓"[9]。同时,国内医师系列职称评定体系、绩效考核体系也是临床医疗和科研能力并重,临床医师在满足相应临床诊疗任务的基础上还需要达到科研能力考核指标才符合晋升要求,同时科研成果也成为绩效分配、衡量工作业绩的重要指标,过高的科研和论文压力使得临床医师不得不分散精力[16]。在此背景下,一部分热爱临床工作的医师不得不从事科研工作,以满足职称评定、绩效考核中对科研成果的要求;另一部分热爱临床研究的医师,特别是出色的研究型医师又不得不承担繁重的诊疗任务,只能在业余时间加班进行科研工作,缺少针对临床中遇到的医学难点和科学问题进行系统研究的时间。相关研究表明,以SCI为重头的考核指标体系必然会影响医院医师临床医疗工作的开展[17]。

4.3 未能充分调动专职科研人员的积极性国内各医院逐步认识到专职研究人员在临床研究中的重要性,并通过引入临床专职科研人员,提高临床科研水平。但由于医院研究环境对较高层次的研究人员缺乏足够的吸引力、临床专职科研人员培养缺位等原因,国内临床专职科研队伍普遍建设缓慢[9-10]。近年来,该医院临床研究相关课题项目与研究成果数逐年上升,但是与研究型医师相比,专职研究人员在承担临床研究课题数以及发表论文篇数等方面略逊色于研究型医师。其原因在于高水平临床研究,特别是大样本随机临床试验,往往开展周期较长,且需要较大规模的研究团队和资金支持,作为参与者,部分专职研究人员很难作为第一作者或通信作者发表高水平的学术文章[18],而部分基础研究周期短、投入小、较易发表学术文章,专职研究人员更倾向于从事基础研究领域的工作。此外,专职科研人员与临床医师间有效沟通的途径不足,也造成了临床实际问题与科研的研究方向难以匹配。近5年来,医院前期临床研究成果转化数较少,后期临床研究和成果转化推进中心的成立、《专职科研人员量化考核实施办法》文件的出台,在一定程度上提升了临床研究队伍,尤其是专职科研人员开展临床研究、推进成果转化的积极性。

5 推进临床研究队伍建设的措施分析与探讨 5.1 优化临床研究人才的梯队结构完善医院对临床研究协调员等岗位的聘用模式并严格控制聘用标准、加强管理,可以提高临床研究开展的效率,保障临床试验的质量[19]。未来应健全包括临床研究协调员、临床研究监查员、数据统计师、软件工程师等其他临床试验相关人员的岗位设置与培养方案,加大研究型医师、专职研究人员、临床研究协调员、数据统计师等专职人才培养、培训和引进力度。同时,加强引进和培养具有出色临床技能和研究能力、拥有国际话语权、与世界水平接轨的医学科技领军人才和临床研究创新团队[20-21],逐步形成一支以医、教、研复合型顶尖人才为领军、首席研究员为核心、研究型医师和专职研究人员为主力、数据统计师及临床研究协调员等专业人员为支撑的临床研究人才队伍。

5.2 畅通研究型医师的职业发展路径完善不同类型人才的个性化职业发展路径。为了缓解医师临床工作繁忙与研究时间短缺的矛盾,针对有发明创新特长的研究型医师,应鼓励引导其积极开展临床研究;针对热爱临床工作的医师,应积极引导其强化临床诊疗能力。未来应根据医院和医师的类型进一步细化职称评定体系,借鉴现有的成功案例,根据研究型医院的特点,探索设立研究型医师的职称,并制定专门的职称评定标准和绩效考核方式,减少诊疗任务和创收指标的约束,侧重于临床研究、专利申请和成果转化等评价指标,从而鼓励有兴趣、有能力的医师投入更多的时间来开展临床研究。

5.3 建立科学合理的绩效考核体系,鼓励合作共享科学、合理的临床研究人员考核评价机制是临床研究人才队伍建设和积极开展临床研究氛围的保障[22]。根据临床研究人才的特点分类细化考核标准,设计合理的考核评价指标体系,从临床研究课题、研究经费、成果转化及专利等方面对临床研究人员的能力进行综合评定,健全和完善职称评定和绩效考核方法。合理的激励机制是规范临床研究人员行为、提高工作积极性的重要杠杆。基于考核内容,完善多方位、多层次的激励机制,包括资源倾斜、平台支撑、物质激励等多种手段,对临床研究团队及人才进行激励。同时积极改善医院临床医师、专职科研人员单兵作战模式,鼓励不同人才间的合作与资源共享,以强带弱、以点带面,发挥整合协同优势,促进医院临床研究能力的提升。

·作者声明本文无实际或潜在的利益冲突

| [1] |

中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会, 中国药学会药物临床评价研究专业委员会, 北京大学亚太经合组织监管科学卓越中心, 等. 中国临床研究体系设计与实施的顶层设计思考[J]. 中国新药杂志, 2018, 27(11): 1209-1216. |

| [2] |

吴锦艺, 程小燕, 张志坚, 等. 开展药物临床实验对医疗机构的意义[J]. 中国实用医药, 2007, 2(23): 86-88. |

| [3] |

上海市卫生健康委员会, 上海市发展和改革委员会, 上海市科学技术委员会, 等. 上海市卫生健康委员会等关于印发《关于加强本市医疗卫生机构临床研究支持生物医药产业发展的实施方案》的通知[EB/OL]. (2019-12-17)[2020-09-17]. http://shzw.eastday.com/shzw/n1102226/n1194459/u1ai20231890.html.

|

| [4] |

上海市卫生和计划生育委员会, 上海市发展和改革委员会, 上海市财政局, 等. 上海市临床重点专科建设"十三五"规划[EB/OL]. [2020-09-25]. http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw53694.html.

|

| [5] |

秦银河. 建设研究型医院的探索与实践[J]. 中国医院, 2005, 9(10): 1-4. |

| [6] |

秦银河, 文德功, 郭旭恒. 创建研究型医院: "301"医院管理与实践[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2007: 23.

|

| [7] |

孙颖浩, 贺祥, 温世浩, 等. 以研究型医师和研究型科室为路径建设研究型医院的思考[J]. 解放军医院管理杂志, 2015, 22(10): 901-904. |

| [8] |

张嵬. 研究型医师胜任力模型构建研究[D]. 上海: 中国人民解放军海军军医大学, 2018.

|

| [9] |

朱丽君, 程莎妮, 王浩, 等. 研究型医院构建过程中临床专职科研队伍建设的思考[J]. 上海交通大学学报(医学版), 2017, 37(6): 715-718. |

| [10] |

王冰玉, 隗铁夫. 高校附属医院构建临床专职科研队伍的实践与思考[J]. 中华医学科研管理杂志, 2019, 32(2): 113-118. |

| [11] |

孙枫原, 王俊男, 程志远, 等. 美国先进临床研究管理模式的介绍及启示[J]. 转化医学杂志, 2019, 8(1): 29-32. |

| [12] |

黄洁珊, 贾品, 韩立远, 等. 浅谈医院专职科研团队规范化建设[J]. 医学信息, 2017, 30(17): 1-3. |

| [13] |

何莲珠, 孔秋焕, 葛洁英, 等. 当前临床研究大环境下研究护士/研究协调员在研究团队中的参与模式探讨[J]. 实用医学杂志, 2015, 31(20): 3457-3459. |

| [14] |

曾晓晖, 石磊, 赵树进, 等. 探讨医院引入临床研究协调员及第三方稽查员的作用[J]. 中国临床药理学杂志, 2014, 30(1): 75-77. |

| [15] |

王禹毅, 韩梅, 陈妮妮, 等. 从如何获得高质量临床数据探讨临床试验的数据管理[C]. //中国中西医结合学会循证医学专业委员会. 第七届中医/中西医结合循证医学方法研讨会论文集. 新疆: 中国中西医结合学会, 2013: 146-151.

|

| [16] |

梅浙川. 临床和科研业绩在医生职称晋升中的权重[J]. 中国医院, 2014, 18(3): 51. |

| [17] |

冯丹, 冯泽永. 对SCI在高校附属医院科研评价体系中作用的思考[J]. 医学争鸣, 2016, 7(5): 56-59. |

| [18] |

孙喆, 谢丽, 胡婷婷, 等. 研究者发起的临床研究管理模式国内外比较与分析[J]. 中国新药与临床杂志, 2020, 39(2): 83-87. |

| [19] |

王欣, 姚慧卿, 刘丽, 等. 临床试验研究者对协调员的满意度及管理对策探讨[J]. 中华医院管理杂志, 2018, 34(7): 604-608. |

| [20] |

科技部, 国家卫生计生委, 军委后勤保障部, 等. 《国家临床医学研究中心五年(2017-2021年)发展规划》[EB/OL]. (2017-09-07)[2020-09-07]. http://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2017/201709/t20170907_134799.html.

|

| [21] |

上海市科学技术委员会, 上海市卫生健康委员会, 上海市食品药品监督管理局, 等. 上海市科学技术委员会等关于印发《上海市临床医学研究中心发展规划(2019-2023年)》的通知[EB/OL]. (2019-03-13)[2020-09-20]. http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=lar&Gid=8710b93b0868518984e15e97e6b6c26fbdfb&EncodingName=big5%.

|

| [22] |

张丹, 张凯杰, 姜叶, 等. 研究型医院构建过程中科研人才队伍建设的探索与思考[J]. 江苏卫生事业管理, 2019, 30(12): 1527-1530. |

2021, Vol. 24

2021, Vol. 24