2. 上海交通大学中国医院发展研究院儿童健康管理研究所, 上海 200127

2. Institute of Child Health Management, China Hospital Development Institute, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200127, China

近年来,中东呼吸综合征、埃博拉病毒病、新型冠状病毒肺炎等新发传染病在世界各地不断暴发。在疫情防治过程中,有效地保障医疗人员的安全和健康是不容忽视的重要命题。当传染病暴发时,疫情防控的关键是阻断或最大程度地减少病原体在人际间的传播,其中诊疗和护理是重点环节。在此过程中,非接触性无人作业是保护医务人员的有效途径。随着人工智能技术的发展和应用领域的不断扩大,医疗机器人作为与人民生活联系最为紧密的重要行业,其发展备受瞩目[1]。现聚焦医疗机器人在门诊特别是在发热隔离门诊中的应用,以节约医疗物资、提高诊疗效率,更好地保护疫情中从事诊疗工作的医护人员。

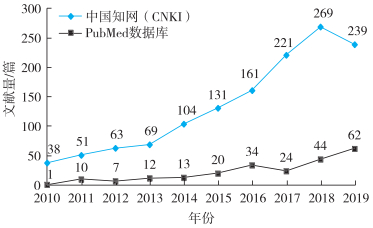

1 资料与方法采用文献研究法,对医疗机器人在门诊特别是发热隔离门诊中的应用进行分析。通过中国知网以“机器人”+“医疗或护理”作为主题词检索2010—2020年发表的文献,共得到1 383篇文献。在PubMed数据库中以“medical robot”或“nursing robot”作为“Title/Abstract”关键词检索2010—2020年发表的文献,共得到250篇相关文献。

同时,结合关键知情人访谈法,针对发热隔离门诊的流程、环节、场景以及医疗机器人的适用性等,对医院管理专家、临床医护专家和人工智能技术专家等进行咨询,作为文献研究分析的补充和完善。

2 结果 2.1 国内外研究文献比较根据文献的时间分布来看,2010—2020年3月国内关于医疗机器人或者护理机器人的研究共计1 383篇,并呈现逐年递增的趋势,在最近5年间(不含2020年)相关的学术论著达到1 021篇。虽然2019年数量略微出现下降,但是中国知网预测2020年文献量仍将大幅上升至302篇。同期,国外相关研究共计250篇,低于国内水平,基本也呈现逐年增多的趋势。可见,在机器人技术不断发展的同时,医疗机器人在医疗领域的应用也逐渐成为国内外的研究热点。见图 1。

|

(注:2020年为非完整年度数据,故未纳入) 图 1 2010—2019年医疗机器人相关研究文献量 |

从主题来看,文献主要聚焦机器人、人工智能、医疗机器人、达芬奇机器人、机器人辅助、手术机器人和护理机器人,分别为378篇、341篇、184篇、136篇、118篇、89篇和87篇,见表 1。研究内容更多地涉及手术机器人以及机器人辅助下临床和护理相关问题的研究,而对于在发热隔离门诊应用等方面的研究仍相对匮乏,提示我们在人工智能和机器人发展上要更加多地关注在门诊区域的替代、辅助和智能管理。

| 表 1 2010—2019年医疗机器人相关的研究文献涉及的主题 |

|

|

传染病疫情期间,门诊区域人流量大、人员密集、人员接触环节多,门诊是疾病防控的重点场所。门诊防控是多维度、系统性的,需要针对门诊场景以及环境特征,做好预检分诊、消毒和人员防护等,避免交叉感染[2]。结合医疗机器人在医疗领域的应用,将应用场景梳理为以下4类。

2.2.1 预检分诊2005年,原卫生部发布了《医疗机构传染病预检分诊管理办法》,要求医疗机构建立传染病预检、分诊制度。目前基层医护人员兼职现象严重,职责不清,业务能力欠缺,而传染病预检分诊工作的特殊性又要求该岗位人员必须具备较强的业务能力[3]。尤其在儿科,人员流动大,陪伴家属多,如能快速准确地开展预检分诊,不仅有助于提高工作效率,也可以减少医院内传染病传播的发生率。因此,引入导医机器人开展智能预检分诊是有益的尝试,也是今后的方向。

应用场景:(1)预检分诊。配置移动机器人,内嵌自然语言处理技术和触屏功能,根据患者的疾病症状对患者进行科室挂号指导[4],以最快的速度准确判断并提示患者到传染病诊室挂号就医。(2)挂号收费。机器人直接通过工程技术整合挂号收费功能,减少患者在院内的流转途径。(3)患者引导。基于激光雷达的移动机器人室内定位与导航,通过预先设定的导航终点,实现从预检台到传染病隔离门诊的导航功能[5]。如上海儿童医学中心近年来与依图医疗合作开发的儿科人工智能医生“小依”,可完成自助导诊、挂号,并选择是否接受智能诊前检验服务,还能模拟人类医师的问诊思维,实现预检分诊,从而减少排队次数,大幅节省就诊时间。

2.2.2 诊间诊疗(1)遥控问诊和视诊。发热隔离门诊应当注意询问患者有关的流行病史、职业史,并结合患者的主诉、病史、症状和体征等进行诊断。因此,场景应用上可以使用远程遥控机器人进行可视化、互动性的问诊和视诊。目前远程遥控机器人在医疗领域已经得到广泛应用,如康夫子、万物语联的医疗问诊机器人。中医智能机器人[6]的主要功能为面诊、舌诊、问诊及脉诊。首先,通过机器人的视觉采集人体的面像和舌像,通过机器手或手环采集人体的脉搏,利用先进的计算机视觉、机器学习、人工智能和深度学习算法,智能判读人体的面像、舌像和脉搏数据,再结合问诊信息,最后通过中医医理模型推断人体的整体健康体质类型,并根据具体情况提供个性化的康复建议。

(2)生命体征监测。在传染病的常规诊疗流程中,往往需要提取患者的体温、心率、脉搏甚至血压等生命体征,并在病史上予以记录。生命体征大都由护士在医师诊疗前完成测量,测量地点在预检处或诊室均可。随着传感器、芯片、无线通信等技术的日益成熟,可穿戴医疗设备在健康监测、疾病管理、康复、中医药等医疗健康领域被广泛应用[7]。因此,场景应用上可以采用智能穿戴设备结合机器人的模式,对体温、心率、血压、氧饱和度等数据进行采集和远程智能管理。

(3)心肺功能听诊。心肺功能听诊主要包括肺部呼吸的频率和节律、有无呼吸音和哮鸣音、心跳的频率和节律、有无心脏杂音等情况。在发热隔离诊区,在穿戴防护服的情况下医护人员往往很难清晰地闻及患者的呼吸音和心音,而智能听诊可以有效解决这一难题。目前国内外器械厂商均研发了基于电子晶体管技术和蓝牙无线传输技术的电子听诊器,不仅能过滤背景杂音,还能放大重要听诊音,其拾音和传输的效果达到了传统听诊器的水平,并均取得了食品药品监督管理部门、欧洲共同体(European Community,CE)等国际权威认证。运用此类电子听诊器时,医师远程遥控患者或家属将听诊器放在心肺听诊的特定部位,不仅能经蓝牙技术远程实时接收到心音、呼吸音等声音,而且可以将其存档,对多重声音进行反复比对。通过听诊助手软件显现出心肺音的声音波形图,结合卷积神经网络技术,可实现呼吸音、心音数据库建设,辅助医师智慧判断呼吸音、心音是否存在异常情况。如上海交通大学医学院研发的AirFace人工智能医护服务机器人可以在传染病诊治一线使用,专家或医护人员可在任何时间、地点,通过该机器人监测隔离门诊患者的生命体征,以及指导心肺听诊等诊室检查。

(4)实验室检查。发热隔离门诊中实验室相关检查的难点在于如何在生物样本采集和运送过程中尽可能地降低医护人员的感染风险。目前,机器人在标本运送上已经有很多应用,但是在生物样本采集上仍有很多限制,不过也有一些阶段性的研究成果。如迈纳士公司开发的的采血机器人可自动完成扎压脉带、喷淋消毒液、装载采血针、装载采血管、识别静脉血管、穿刺采血、粘止血贴、采血管血液与试剂混匀等全链条静脉采血工作。国外已有机器人气管插管系统的研究,并取得了一定的进展,但大多体积庞大。国内已有遥控操作气管插管机器人系统专利,具有独立的可调节尺寸的压舌板,能方便地暴露声门[8]。西安交通大学第一附属医院创新性地研制了控制精准、安全性高、适合于吸痰操作的智能吸痰机器人[9]。钟南山团队与中国科学院沈阳自动化研究所联合研发的新型智能化咽拭子采样机器人系统在首期临床试验中实现了对受试者的有效采样,且采样力度均匀,取得了阶段性进展[10]。

(5)影像学检查。随着成像技术在医疗领域的广泛应用,临床诊断对影像的依赖程度越来越高。发热隔离门诊中,人工智能技术可以帮助医师在非接触的情况下,通过遥控操作对患者进行影像学检查,并且通过与其他病例记录的对比分析和智能学习,帮助医师定位病灶,提供辅助诊断。目前,已有研究通过医工交叉合作,实现了基于机器人操作系统集成的平台,以搭建的Kinect V2为视觉导航,用机械臂实施自动化超声扫描并获取实时超声图像的整体化系统,在一定程度上替代了超声医师的重复性操作,验证了机械性探查的可行性[11]。

2.2.3 物品传送发热隔离门诊诊疗过程中的生物样本、医疗器械及药品运送同样会增加医护人员的接触风险。运输机器人的研发和使用一方面可以节省人力、提高工作效率,另一方面可以提升医护人员的安全系数,采用远程遥控或自动设定的方式实现非接触物品运输,能有效地保障医护人员的安全。

在场景应用方面,物品传送机器人可借助传感器、无线网络与医院中央系统连接,由传感器探测物体,按照事先输入的地图信息确定行走路线并修正运送路线,可以在隔离病区内送餐送药,收集废弃物,运送医疗器械、设备、实验样品及实验结果等[12]。当然,运送微生物这样的特殊要求不在其列。在应用方面已经有部分案例,如钛米的医院物流机器人、机器人Helpmate、中国科学院自动化研究所开发的急性传染病助手机器人等。

2.2.4 诊室消毒发热隔离门诊的预检分诊和消毒隔离至关重要。一般该类门诊设独立诊室及备用诊室,筛查诊室与普通诊室分开。诊室每日进行紫外线照射消毒1~2次,每次1 h,并记录照射时间及灯具使用时间;诊室地面湿式清扫,每日用含氯制剂或0.2%过氧乙酸擦拭地面[13]。

在场景应用方面,消毒机器人可在机器内部装置消毒系统以产生消毒气(液)体,或采用紫外线消毒,有效、无死角地杀灭空间中的病原微生物。消毒机器人能够根据设定的路线自动、高效、精准地进入设定区域实施消毒杀菌[14],也可通过手机端或电脑端进行可视化远程超控,实现大数据可视化采集和远程集群智能化管理。

3 讨论与建议 3.1 医疗机器人市场前景广阔,门诊应用方面仍有待拓展机器人发展大致经历了3个阶段:①机械式工作,设有反馈交互功能;②具备力党、视党等一定的反馈功能;③具备自主学习、判断、调整等交互功能(“智能机器人”)。人工智能技术的发展进一步提升了机器人的智能化水平,推动人工智能技术不断造福人类[15]。人工智能医疗系统的实体部分有医疗机器人、传送药物的纳米机器人等[16-17],而医疗机器人正是全球机器人和医疗器械领域的新兴发展方向,是各国竞相投入和角逐的重要科技制高点。据预测,2020年全球医疗机器人市场规模有望达到114亿美元[18]。其中:美国仍然处于领先地位,占到62%;欧洲作为医疗机器人第二大市场占到24%;亚太地区预计会以最快的速度增长,蕴含着巨大的潜力。

根据国际机器人联合会分类,医用机器人可以分为4大类,分别为手术机器人、康复机器人、辅助机器人和服务机器人。根据63家市场主流医疗机器人企业的样本分析:手术机器人占比16%,康复机器人占比41%,医疗服务机器人占比17%,健康服务机器人占比8%,其他类型机器人占比18%[1]。护理机器人是服务机器人的重要组成部分,能协助患者完成因健康问题而难以执行的任务[19],主要包括物品传送[20]、患者转运[21]、康复护理[22]、饮食护理[23]、老年人照护[24]等,门诊护理对动作的精细化、灵巧化要求较高,因此,护理机器人在传染病门诊中的应用仍相对较少。可见,真正能够在门诊特别是发热隔离门诊中加以应用的机器人并不多见。常见的类型主要还是导诊机器人、运送机器人、配药机器人、抽血机器人等。针对传染性疾病,在问诊/初筛、采样、检测、分析等环节应加强应用拓展研究,实现灵巧、精确、一体化的无接触操作,更好地提高工作效率,保护医务人员的安全。

3.2 借助政策扶持东风,注重专利布局和技术壁垒突破目前,人工智能竞争日趋白热化,越来越多的国家争相制定发展战略与规划,进入全面推进人工智能发展的全新战略时代。美国发布了《国家人工智能研究和发展战略计划》[25]《为人工智能的未来做好准备》[26]等。欧盟发布了《2014—2020欧洲机器人技术战略研究计划》[27]《地平线2020战略——机器人多年度发展战略图》[28]等。日本发布了《下一代人工智能促进战略》[29]。中国发布了《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》和《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018—2020年)》,要求推广应用人工智能治疗的新模式、新手段,开发手术机器人、智能诊疗助手,医疗影像辅助诊断系统等来扩大临床应用,开发视频图像识别、智能语音、智能翻译等产品以达到国际先进水平[30]。

但是,相较于欧美等医疗机器人发展领先的国家,我国医疗机器人产业刚刚起步,尚处于研发或临床试验阶段。目前我国在医疗机器人领域的专利申请量约占全球总量的25%,专利布局有待加强。另一方面,缺乏优秀的人才和原创性的核心技术,亟待打破技术壁垒,抢占新一代机器人技术的国际制高点,推动医疗机器人技术与产品的产业化和规模化应用[31]。

3.3 强调人机交互共融、灵巧、精细化的医疗机器人发展策略医疗机器人汇集了全球顶尖科技成果,未来的发展趋势将更加注重系统化[32],强调整个系统和模型的定义化和标准化:交互性,强调人和机器的交互,通过触觉实现,相互反馈,还有要增加现实感和真实;结构小型化,灵巧、精细化、安全度达到一个平衡点;感知度,通过交互多模型、三维传感或者不同的技术手段,提高辨识率;认知度,完全基于增强现实角度,在技术应用上加强机器的认知能力和学习能力。因此,在发热隔离门诊场景中,也应更加注重人与机器的交互,在无接触诊室或发热隔离诊区,通过关键技术实现作业机器人灵巧、准确、安全的多模式人工智能工作任务,从而提高工作效率,有效减少医护人员与患者及其家属的接触,保障医务人员的安全。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突

| [1] |

李扬, 周岷峰. 我国医疗机器人产业发展特征分析[J]. 机器人产业, 2018(2): 95-100. |

| [2] |

税章林, 苟悦, 袁璐, 等. 突发急性传染病的门诊防控策略初探[J]. 中国医院管理, 2020, 40(3): 27-29. |

| [3] |

倪玉红. 传染病预检分诊制度的建立及管理对策[J]. 医学信息(上旬刊), 2011, 24(2): 768-769. |

| [4] |

刘彩宏, 孙硕, 戎清, 等. 智能导诊机器人在门诊患者就诊流程中的应用效果[J]. 中国病案, 2017, 18(12): 57-59. |

| [5] |

欧为祥, 陆泽青, 朱达群, 等. 基于激光雷达的移动机器人室内定位与导航[J]. 电子世界, 2019(23): 144-145. |

| [6] |

胡洋洋, 张文强. 医疗服务机器人现状与展望[J]. 中国发展观察, 2016(14): 52-53. |

| [7] |

魏奕星, 邓朝华. 可穿戴医疗设备在医疗健康领域的应用综述[J]. 中国数字医学, 2019, 14(12): 22-25. |

| [8] |

王新宇.遥操作气管插管机器人系统的研发[D].上海: 第二军医大学, 2018. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-91020-1018083695.htm

|

| [9] |

郭潇雅. 智能吸痰机器人来了[J]. 中国医院院长, 2019(21): 16-17. |

| [10] |

中国新闻网.钟南山团队等研发咽拭子采样机器人取得进展[EB/OL].[2020-03-09]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1660674129645019926&wfr=spider&for=pc.

|

| [11] |

张娟, 李锐, 程威, 等. 基于机器人操作系统的机械臂辅助超声扫描系统研究[J]. 生物医学工程研究, 2018, 37(4): 382-387. |

| [12] |

何瑛, 李伦. 机器人在护理领域中的应用进展[J]. 中华护理杂志, 2018, 53(9): 1140-1143. |

| [13] |

张辉, 高丽新, 刘腊明, 等. 浅谈传染病医院门诊预检分诊消毒隔离的方法[J]. 全科护理, 2009, 7(18): 1678. |

| [14] |

赵景平.消毒机器人在应对突发不明原因疫情中的应用[C]//中国科学家论坛组委会.第十六届中国科学家论坛优秀论文集.北京: 中国科学家论坛组委会, 2019: 44.

|

| [15] |

SINGH S, OKUN A, JACKSON A. Artificial intelligence:learning to play go from scratch[J]. Nature, 2017, 550(7676): 336-337. DOI:10.1038/550336a |

| [16] |

Miller D D, Brown E W. Artificial intelligence in medical practice:the question to the answer?[J]. Am J Med, 2018, 131(2): 129-133. DOI:10.1016/j.amjmed.2017.10.035 |

| [17] |

HAMET P, TREMBLAY J. Artificial intelligence in medicine[J]. Metabolism, 2017, 69(Suppl): S36-S40. |

| [18] |

人工智能产业链联盟.医疗机器人行业风口已至, 百家创业公司群雄逐鹿[EB/OL].[2020-03-24]. https://www.sohu.com/a/306702946_524624.

|

| [19] |

ROBINSON H, MACDONALD B, BROADBENT E. The role of healthcare robots for older people at home:a review[J]. Int J Soc Robot, 2014, 6(4): 575-591. DOI:10.1007/s12369-014-0242-2 |

| [20] |

KING S J, WEIMAN C F R. Helpmate autonomous mobile robot navigation system[C]//PROC. Advances in intelligent robotics systems: SPIE mobile robots V. Boston: PROC, 1991.

|

| [21] |

DING J, LIM Y J, SOLANO M, et al. Giving patients a lift: the robotic nursing assistant(RoNA)[C]//IEEE. International conference on technologies for practical robot applications. Massachusetts: IEEE, 2014.

|

| [22] |

ZEILIG G, WEINGARDEN H, ZWECKER M, et al. Safety and tolerance of the ReWalk exoskeleton suit for ambulation by people with complete spinal cord injury:a pilot study[J]. J Spinal Med, 2012, 35(2): 96-101. DOI:10.1179/2045772312Y.0000000003 |

| [23] |

WON-KYUNG S, WON-JIN S, YALE K. Usability test of KNRC self-feeding robot[C]//IEEE. 13th international conference on rehabilitation robotics. Washington: IEEE, 2013.

|

| [24] |

LUDTKE M. The service robot care-o-bot 4[J]. CAN Newsletter, 2016(1): 36-39. |

| [25] |

NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COUNCIL. National artificial intelligence research and development strategic plan[EB/OL].[2019-11-24]. https://www.nitrd.gov/PUBS/national_ai_rd_strategic_plan.pdf.

|

| [26] |

EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT. Preparing for the future of artificial intelligence[EB/OL].[2019-11-24]. https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/whitehouse_files/microsites/ostp/NSTC/preparing_for_the_future_of_ai.pdf.

|

| [27] |

SPARC. Strategic research agenda for robotics in Europe 2014-2020[EB/OL].[2019-11-24]. https://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/roboticsppp-roadmap_en.pdf.

|

| [28] |

SPARC. Robotics 2020 multi-annual roadmap[EB/OL].[2019-11-24]. https://eu-robotics.net/cms/upload/downloads/ppp-documents/Multi-Annual_Roadmap2020_ICT-24_Rev_B_full.pdf.

|

| [29] |

STRATEGIC COUNCIL FOR AI TECHNOLOGY. Artificial intelligence technology strategy[EB/OL].[2019-11-24]. http://www.nedo.go.jp/content/100865202.pdf.

|

| [30] |

胡可慧, 陈校云, 宋杨杨, 等. 美国、欧盟、英国、日本和中国医疗人工智能相关政策分析[J]. 中国数字医学, 2019, 14(7): 34-38. |

| [31] |

陈远.我国医疗机器人具有较大发展潜力[N].中国人口报, 2020-03-04(3).

|

| [32] |

王晓行. 医疗机器人的实际应用及五大发展趋势[J]. 智能机器人, 2017(6): 18-19. |

2020, Vol. 23

2020, Vol. 23