作为我国医疗服务体系的主体,公立医院应以公益性为基本原则,承担基本医疗卫生服务和公共卫生服务的重要责任和使命。公立医院的公益性是指公立医院不以营利为目的,以维护人民的生命健康权益为目标,向公众提供基本医疗服务,使全体社会成员共同受益的性质[1]。

公立医院的公益性是医药卫生体制改革中的一个重要理论和实践问题。谢世堂等[2]认为,公立医院的公益性与宏观背景相关,涉及医院功能职责、组织结构建设、医疗卫生项目和结果各个维度。历传琳等[3]认为,公立医疗机构的公益性应该体现为卫生服务的可及性、实现人人享有基本卫生保健,并使用适宜技术、适宜药品、适宜成本,兼顾质量和效率。李珊珊等[4]认为,公立医院的公益性是保障广大人民群众的健康需要,为人民群众提供公平、可及的优质、高效和低价的基本医疗卫生服务,不断提高公共卫生服务的均等化水平,以保证人们的健康需求和增强社会效益为最终目的。如何科学而有效地评估公立医院的公益性水平是其中一个难点问题,目前我国关于公益性评价体系的研究存在着公益性内涵界定不一,评价指标分类原则普适性不高,反馈结果少,效果不明显等问题。本研究拟通过德尔菲法和层次分析法,旨在建立一套符合公立医院实际情况的公益性评价指标体系,为准确评估医院的公益性提供参考依据。

1 资料与方法 1.1 文献法采用文献法,通过检索近10年(2009—2018年)的各类文献及综述,就各不同学者和专家对医院公益性概念及内涵的理解进行分析、归纳和总结。在实践方面,针对目前国内外各大院校、学术机构对于公益性评价体系已建立的指标,总结其实践研究的基础、实际案例及实践反思,为构建公立医院的公益性评价体系及指标筛选提供理论依据和借鉴参考。

1.2 德尔菲法采用德尔菲法,以函询的方式对遴选的行业专家进行问卷调查和意见征求,内容包括对公立医院的公益性评价指标的筛选,以及经过筛选后纳入的评价指标的权重的确定等方面,以此作为构建公立医院公益性评价体系的基础。

1.2.1 专家遴选遴选咨询专家时考虑到以下条件,一方面须对我国的医药卫生体制改革政策相当了解,另一方面需要熟悉公立医院的管理、运作和发展趋势。邀请的专家包括卫生行业主管部门(市、区级卫生健康委员会)、各级办医主体(上海申康医院发展中心、高等院校等)、卫生行业协会(医学会、医院协会等)及医疗机构从事医院管理的专家。共选取30名专家,进行了2轮咨询。

1.2.2 问卷内容及数据处理第1轮咨询问卷包括专家的基本信息,专家对指标判断的依据和熟悉度,对构建公立医院公益性评价的候选指标纳入情况作出判断,并提出修改意见。课题组在前期文献研究的基础上,选取4项一级指标、49项二级指标作为候选指标。在此基础上,课题组将第1轮咨询应答的结果向专家反馈并进行第2轮咨询,就各指标的相对重要性进行打分。应用Excel 2017建立数据库,进行数据录入和整理,使用SPSS 18.0及SPSSAU 20.0软件进行统计分析。

1.2.3 专家的权威性专家的权威性能够在很大程度上影响专家咨询结果的可靠性,通过专家的判断依据Ca和专家对指标的熟悉程度Cs进行衡量,用权威系数Cr表示。权威系数的计算公式为:Cr=(Ca+Cs)/2。Cr的值越大,表明专家的权威程度越高[5]。

1.2.4 专家的协调系数协调系数指全部专家对于全部指标给出评价意见是否存在较大分歧。一般协调系数在0~1,数值越大表明专家的意见越统一。通过对Kendall’s W协调系数进行统计学检验,检验水准α=0.05。

1.3 层次分析法层次分析法(analytic hierarchy process,AHP)是20世纪70年代由美国运筹学家Saaty提出的,是一种定性与定量相结合的系统分析方法[6]。该方法将总的评价体系的元素分解为目标层、准则层及方案层,构建清晰的层次结构模型,通过元素之间的对比分析确定其重要性,通过定性指标的量化方法计算层次的权重和排序[7]。

通过计算各指标的权重系数,对各指标相对的重要性进行评分和测算,构建相应的判断矩阵。将判断矩阵各指标进行归一化处理,并进行一致性检验。通过问卷的方式对纳入公立医院公益性评价的一级、二级指标的重要性进行评判,作为指标权重的确定依据。

2 结果 2.1 通过文献法筛选的指标体系基本框架构建合适的公立医院公益性评价体系,要建立在明确公益性内涵的前提上。通过文献法,课题组对近10年的相关文献予以回顾和总结,分析认为应从4个维度评价公立医院的公益性,在这4个维度的确定时应确保其具有代表性、独立性和易推广性。

2.1.1 医疗服务提供医疗服务是公立医院的基本职责,兼顾医疗服务的可及性和公平性,是公立医院承担向社会提供基本卫生服务和公共卫生服务的本质,是医院体现公益性的重要内涵。课题组通过相关研究和实践分析[5],认为这是公立医院公益性的重要维度。医疗服务可以用包含基本医疗服务的相应指标,即从医疗服务数量、质量、效率和流程这几个方面进行衡量,可以包括“医疗服务数量”“医疗服务质量”“医疗服务效率”“医疗服务流程”这几个相应指标。再对各指标进一步细化:“医疗服务数量”可以细分为平均每床工作日、医师日均担负床日、医师日均担负诊疗人次、人均年门(急)诊服务量、人均年出院服务量等;“医疗服务质量”可以细分为死亡率、治愈率、住院危重患者抢救成功率、入院/出院诊断符合率、住院孕产妇死亡率、新生儿患者住院死亡率、处方合格率、抗菌药物使用强度等;“医疗服务效率”可以从资源利用效率方面进行考虑,例如平均住院天数、床位使用率等;“医疗服务流程”的细分指标可以包括门诊患者的预约诊疗率、门诊患者预约后平均等待时间等。

2.1.2 患者就诊体验公益性是公立医院医疗服务的宗旨和目标[8]。公立医院应以患者就诊体验作为不断提升服务质量,改进服务流程的主要参考依据。以公立医院公益性为核心,医院在医务工作者的服务态度和医疗服务流程、环境方面的改进,将影响患者在就诊中对医院的实际评价。因此,课题组认为,患者的就诊体验是体现公立医院公益性的重要因素,具体包括“满意度指标”“就诊体验评价指标”“改善服务措施指标”。根据实际情况,“满意度指标”可以细分为第三方满意度调查、医务人员满意度等,“就诊体验评价指标”的下级指标包括医院方的就诊服务评价、服务窗口等候时间等,“改善服务措施指标”细分指标包括医院开展的健康议诊、咨询活动等情况。

2.1.3 医院运行及发展公益性要求提升医疗卫生服务的效率,通过宏观和微观效率的结合,从社会角度控制医疗费用的过度增长,节约卫生支出,提高投入产出效益。医疗机构为了自身的生存和发展,同样也需提高医疗服务的效率,这是公立医院公益性的内在要求[9]。为此,医院的运行需具有一个良性的体系和合理的机制。同时,为了获得良好的发展空间,医院需要在职工的在职培养方面进行投入和考核。因此,课题组认为,医院运行及发展应包括“资源效率”“费用控制”“可持续发展”这几个指标。结合医院的实际工作,对相应指标进行细分:“资源效率”的下级指标可以包括国家基本药物配备使用率、医疗保险服务比例、平均每床工作日、医师日均担负床日、政府补助占医院收入比例等;“费用控制”的细分指标可以包括门(急)诊均次费用增长率、住院均次费用增长率、全院药占比、医疗保险患者自付费用占比、特需服务收入占比等;“可持续发展”的下级指标包括职工科研、教育投入占医院总支出的比例、承担各级各类科研项目数、职工发表论文数量等。

2.1.4 社会责任公立医院的社会责任体现在通过履行公立医院的基本职责和功能,在满足民众的基本医疗服务和公共卫生服务需求之外的延伸,既属于医院基本职责的宏观表现,又体现了医院的公益性外延,是医院的相应职责,也是公立医院公益性的重要维度[10]。因此,课题组认为,从主观表现和客观需要出发,公立医院的社会责任可以用“公共责任”和“社会公益活动”来衡量。与医院工作相对应可以进一步细化:“公共责任”的下级指标包括承担政府指令性任务数,传染病的发现、救治、报告、预防等任务的完成率,承担突发公共卫生事件的紧急医疗救援任务数等;“社会公益活动”的下级指标包括年落实分级诊疗政策、对口支援医联体任务完成率、承担下级医院的人才培养计划数等。

2.2 专家咨询的结果 2.2.1 问卷回收结果课题组在第1轮专家咨询环节通过电子版问卷形式向30位专家发出专家咨询表,有25位专家反馈了意见,回收应答率为83.3%。在此基础上课题组进行了第2轮专家咨询,共有22位专家反馈,问卷回收率为88.0%。

2.2.2 咨询专家的基本情况35岁以上专家占90.91%,专家所在单位以公立医院和上级主管部门(行业主管和办医主体机构)为主,大多从事本职工作10年以上,具有多年的党务管理或行政管理经验,高级职称者占81.81%。见表 1。

| 表 1 咨询专家基本情况(n=22) |

|

|

根据咨询专家的专业学术领域、相关工作经验以及专家个人对公立医院公益性的思考和理解,对相应指标的判断系数均数Ca=0.92,熟悉程度系数均数Cs=0.81。综合计算的权威系数Cr为0.87。根据相关研究,Cr≥0.70为可接受信度,本次咨询专家的权威性较高。

2.2.4 专家的协调性就相关一级指标、二级指标的权重由专家测评打分。经计算,各专家之间的协调系数结果见表 2。可以看出,一级指标协调系数为0.375,二级指标协调系数为0.462,且均P < 0.05。这表明专家间不存在较大的分歧和差异,结果具有统计学意义。

| 表 2 专家咨询的协调系数 |

|

|

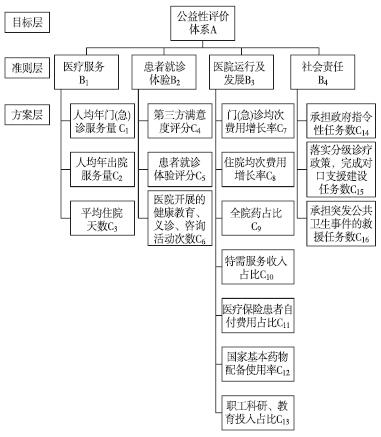

咨询专家对各指标的纳入情况进行打分,分值范围为0~9分,分数的高低代表该指标适用于公益性评价的重要性。通过统计,对分数均值≥7.0、变异系数≤0.25的指标予以保留,其余指标则删除或合并。通过2轮问卷函询,最终确定医疗服务、患者就诊体验、医院运行及发展、社会责任4项一级指标和16项二级指标,见表 3。

| 表 3 公立医院公益性评价指标体系 |

|

|

对上述的4项一级指标和16项二级指标就目标层、准则层、方案层建立层级结构,见图 1。

|

图 1 公立医院公益性指标层次结构 |

建立层次结构模型,根据Saaty标度法构造判断矩阵。以一级指标为例,层次分析结果见表 4、表 5。

| 表 4 公立医院公益性评价指标体系判断矩阵 |

|

|

| 表 5 一级指标层次分析结果 |

|

|

针对医疗服务、患者就诊体验、医院运行及发展、社会责任4项构建4阶判断矩阵进行AHP研究,分析得到特征向量为(0.343、0.969、0.708、1.980),并且4项一级指标对应的权重值分别是8.574%、24.233%、17.700%、49.494%。除此之外,结合特征向量可计算出最大特征根λmax(4.145),接着利用最大特征根值计算得到CI值(0.048)[CI=(λmax-n)/(n-1)],然后经过一致性检验(CR=CI/RI=0.048/0.890=0.054),判断矩阵基本符合随机一致性指标。其中CI为一致性指标,RI为平均随机一致性指标,CR为一致性检验指标,n为矩阵阶数。

二级指标的权重确定同样通过上述方法进行,并通过一致性检验。一致性检验CR值均小于0.1,表明专家的判断矩阵一致性较好,见表 6~10。

| 表 6 医疗服务维度二级指标矩阵 |

|

|

| 表 7 患者就诊体验维度二级指标矩阵 |

|

|

| 表 8 医院运行和发展维度二级指标矩阵 |

|

|

| 表 9 社会责任维度二级指标矩阵 |

|

|

通过以上指标权重的计算和分析,得到关于公立医院的公益性评价体系权重,二级指标中权重最高的指标为C16承担突发公共卫生事件的救援任务数(0.243),其次为C14承担政府指令性任务数(0.154)和C5患者就诊体验评分(0.132),见表 10。

| 表 10 公立医院公益性评价指标体系权重 |

|

|

所选取的专家来源于各行业主管部门、办医主体机构和公立医院,其中包括党务和行政部门的专家,经验丰富。虽然2轮问卷的回收率均超过80.00%,但是在首轮问卷咨询中需要专家对49项二级指标进行初筛和评分,部分专家认为题量较大,影响了问卷的回收。通过2轮德尔菲法,专家对相应指标给出的评价意见较为统一,咨询专家的权威系数Cr为0.87,一、二级指标的协调系数(Kendall’s W系数)分别为0.375和0.462,经检验P值均小于0.01,说明专家的意见较为统一,因此没有进行进一步的问卷咨询。综合分析可以说明专家的积极性、权威性和可靠性均比较高。

3.2 公益性评价指标分析从结果来看,一级指标权重最高的是“社会责任”(0.495),其次是“患者就诊体验”(0.242),二级指标权重最高的是“承担突发公共卫生事件的救援任务数”(0.243),“承担政府指令性任务数”(0.154)和“患者就诊体验评分”(0.132)。这几个方面表明了专家视角中对于公立医院公益性外在体现最明显的就是其完成相应的社会责任、满足患者的就诊需要。在医患矛盾突出的今天,每当发生重大的公共卫生事件或社会关注的热点问题时,民众对于公立医院以及医务工作者往往会产生正面的评价。而在平时,患者不满意大多发生在就诊的环节及其体验上。

通过本次公益性评价体系的研究,进一步明确了公立医院需要在社会责任和改进患者就诊流程方面加大力度,以彰显其公益性。社会责任方面“承担突发公共卫生事件的救援任务数”会受到一定地区特定时期公共卫生事件发生率的影响,因此,平时重点应该放在完成政府指令性任务和改善患者就诊体验上。

3.3 公益性评价指标体系的应用和完善首先,所构建的公益性评价体系仍建立在理论的基础上,公立医院如何将理论和实践相结合,是进一步彰显公立医院公益性品牌的关键。例如:改善患者的就诊体验方面就是一个突破口,从患者的视角入手,对包括门(急)诊就诊、住院诊疗、义诊和健康咨询等涵盖就诊前、中、后各阶段的服务内容进行综合评估,有利于加强公立医院服务民众、构建和谐医患关系的社会责任。

其次,建议将公益性评价和医院的绩效考核相结合。在国家层面,完善对公立医院的综合考核;在医院内部层面,对科室及员工的考核应通过绩效导向促进落实公立医院的公益性职能,引导科室注重社会效益,激励医务人员实践公益性行为,为病患和民众提供经济、适宜、有效的医疗和公共卫生预防服务。在考核中通过体系的设置和指标体系权重调整,破除医务人员收入和科室经济收入的挂钩关系,注重质量安全、运行效率和可持续发展并重,使医务人员的收入结构合理化,调动其积极性。

最后,通过实践不断调整和完善公立医院的公益性评价体系。在指标体系的数据采集和测算过程中,实际可操作性是一个关键点,需要通过实施来不断完善公益性评价体系。公益性评价实施过程是通过各医疗机构自行上报,结合其他佐证材料予以确认的,确保数据的准确和真实性。在设计公立医院的公益性评价体系时,课题组也充分考虑了这一问题,数据的采集尽量以客观数据为主。建议卫生行政管理部门和公立医院应进一步加强对衡量公益性程度的相关评价指标的常规性统计工作,探索实现数据资料的资源共享,有利于增强公众信任度,便于更加高效、全面、准确地衡量公立医院公益性状况和变化趋势[11]。

4 研究的不足之处受限于相关研究在理论方面较欠缺,可参考的研究成果较少,在总体的研究设计、指标体系构建等方面还不够成熟,评价体系内个别指标的选择和使用需要进一步论证。需根据我国目前公立医院发展的现状,综合考虑公立医院所属地区、级别的不同,在实际使用中对公益性评价体系的指标设计进行相应调整。这也是课题组下一步重点研究的方向。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突

| [1] |

刘丽英, 陈晶. 公立医院公益性的回归[J]. 中国卫生经济, 2015, 34(3): 47-49. |

| [2] |

谢世堂, 沈慧, 曹桂. 我国公立医院公益性内涵发展的思考[J]. 中国医院管理, 2017, 37(9): 1-3, 6. |

| [3] |

历传琳, 鄂琼, 田丹, 等. 公立医疗机构公益性的内涵节点[J]. 中华医院管理杂志, 2007, 23(10): 652-653. |

| [4] |

李珊珊, 肖锦铖. 基于词频分析的公立医院公益性内涵界定与思考[J]. 南京医科大学学报(社会科学版), 2019, 19(1): 50-53. |

| [5] |

陈英耀, 倪明, 胡献之, 等. 公立医疗机构公益性评价指标筛选:基于德尔菲专家咨询法[J]. 中国卫生政策研究, 2012, 5(1): 6-10. |

| [6] |

范宏伟, 周琪, 黄卫东. 医学院校附属医院临床医生科研能力影响因素分析[J]. 中国医院管理, 2015, 35(8): 53-55. |

| [7] |

郭英俊, 王静, 魏红. 层次分析法在我院医学装备采购质量管理中的应用[J]. 中国医疗设备, 2019, 34(6): 138-140. |

| [8] |

李军, 刘建, 朱婉秋, 等. 医院员工服务积极性评价指标体系构建探讨[J]. 中国医院管理, 2012, 32(12): 4-6. |

| [9] |

倪明, 黄伊琳, 瞿超, 等. 公立医院公益性的研究进展[J]. 中国肿瘤, 2013, 22(10): 821-826. |

| [10] |

李军, 刘建, 蒋沫怡, 等. 公立医院公益性评价指标体系构建的理论框架探讨[J]. 中国医院, 2014, 18(5): 22-24. |

| [11] |

张旭, 雷海潮. 公立医院公益性评价指标体系[J]. 解放军医院管理杂志, 2019, 26(4): 314-316. |

2020, Vol. 23

2020, Vol. 23