2. 医学与社会发展研究中心, 重庆 400016;

3. 复旦大学卫生发展战略研究中心, 上海 200032;

4. 南京医科大学, 南京 211166;

5. 哈尔滨医科大学公共卫生学院, 哈尔滨 150081;

6. 新疆医科大学公共卫生学院, 乌鲁木齐 830011;

7. 安徽医科大学, 合肥 230032;

8. 健康相关重大社会风险预警协同创新中心, 上海 200032;

9. 健康相关重大社会风险预警协同创新中心重庆医科大学分中心, 重庆 400016

2. Research Center for Medicine and Social Development, Chongqing 400016, China;

3. Research Institute of Health Development Strategies, Fudan University, Shanghai 200032, China;

4. Nanjing Medical University, Nanjing 211166, Jiangsu China;

5. School of Public Health, Harbin Medical University, Harbin 150081, Heilongjiang China;

6. School of Public Health, Xinjiang Medical University, Urumqi 830011, Xinjiang China;

7. Anhui Medical University, Hefei 230032, Anhui China;

8. Collaborative Innovation Center of Social Risks Governance in Health, Fudan University, Shanghai 200032, China;

9. Collaborative Innovation Center of Social Risks Governance in Health, Chongqing Medical University, Chongqing 400016, China

管理与监控机制是公共卫生体系实施管理运行以达成卫生目标过程中所体现的机制之一[1],有效落实机制的基础是各部门(机构)职责清晰、可考核,保障职责落实则需要明确考核主体、有效实施监控[2]。通过文献回顾发现,传染病管理的研究多集中于公共卫生管理在传染病预防中的定位与干预[3-4],医院信息系统在传染病监测管理中的运用等[5-6],侧重于探讨医疗机构承担防治传染病的责任和管理模式[7-8],针对卫生体系内部管理运行机制和监控机制的综合性研究较少,管理与监控机制可行程度的量化方法更是存在空缺。

云南与广西地处西南边境,肺结核、艾滋病、寨卡病毒等新老传染病交织且跨境传播,传染病防控形势极为严峻[9],且公共卫生建设能力不足。因此,选取云南与广西作为样本,通过分析两地2002—2017年传染病防控工作可行程度的趋势变化和差异,探索管理与监控机制可行程度对传染病防治效果的影响,明确评价和提升可行程度的关键因素,弥补两地在预防传染病管理工作中评价方法的不足,进一步提升各相关部门的疾病预防控制能力。

1 资料与方法 1.1 领域、问题及部门的界定项目组前期借鉴边界分析思路和多重论证,在可信度分析的基础上,明确了传染性疾病与感染领域主要包含的常见传染病、疫苗可预防传染病、新发传染病、其他传染病、医源性感染相关传染病5个类型,52种传染病具体问题[包括埃博拉病毒感染、艾滋病、白喉、百日咳、包虫病、丙型肝炎、布鲁菌病(布病)、传染性非典型肺炎、登革热、风疹、肝吸虫(华支睾吸虫)、钩端螺旋体病、霍乱、脊髓灰质炎、甲型肝炎、结核病、狂犬病、淋巴丝虫病等]。一个国家(地区)开展传染病防控工作应涵盖21类部门,包括各个层级的政府、业务主管部门、3类专业机构(专业公共卫生/医疗/基层卫生服务机构)、4类关键支撑部门(政策/财政/人事/医疗保险部门)、12类其他支撑部门[教育/福利/农业/贸易/交通运输/食品药品监管/建设/体育/环境保护/通讯及新闻/工业信息/劳动就业(安全生产监督管理)]及其他组织(如协会、基金会、高等院校等)。其中承担核心管理保障及服务提供职能的主要部门包括政府、业务主管部门、3类专业机构和4类关键支撑部门。

1.2 资料来源通过系统检索国家和云南、广西两地公开发布在信息平台上与传染病防控相关的文件,补充国家及省(直辖市、自治区)在发布法律法规的专业网站平台发布的传染病防控政策文件,主要包括计划、规划、法律法规、条例、实施方案、技术指南等,最终得到云南相关文件资料215份,广西相关文件资料214份。

在卫生系统宏观模型[10]中,传染病发病率属健康结果,受到管理与监控机制这一“行政子模”内容的影响,且发病率常用来评价疾病的防控效果[11]。由于云南与广西官方发布的传染病发病率指标缺乏连续性,因此,通过查阅历年《中国卫生和计划生育统计年鉴》和《中国卫生健康统计年鉴》得到云南、广西2002—2017年法定甲、乙类传染病发病率。

1.3 研究方法围绕传染病管理与监理机制可行程度,摘录所收集的传染病防控政策文件中提及“部门”“机构”“职责”“考核”等所有表述,形成“提及的部门(机构)”“职责是否清晰”“是否可考核”“有无明确考核主体”等字段。

首先就传染病领域的某一问题(如艾滋病),根据上述摘录可以分别统计管理与监控机制文件集中提及职责的部门(机构)数在传染病领域防控应有部门(机构)数中的占比情况、职责清晰可考且有考核主体的部门(机构)的占比情况、职责清晰可考且有考核主体的主要部门(机构)的占比情况。其次,根据公共卫生问题类型中各问题的可行程度,通过平均加权可以测算传染病类型管理与监控机制的可行程度。最后,再依据传染病领域中问题类型的可行程度与权重,通过加权计算得到传染病领域管理与监控机制的可行程度,并分析云南与广西两地2002—2017年传染病防控相关政策中的管理与监控机制可行程度的变化趋势和造成趋势变化的原因及差异。

1.4 统计学分析使用Excel 2016进行资料摘录、整理、建立数据库。运用SPSS 16.0分析可行程度及其各项内容与传染病发病率的相关性及其对传染病发病率的影响。

2 结果 2.1 云南、广西两地传染病管理与监控机制可行程度变化情况如表 1所示:2017年,云南与广西两地传染病领域管理与监控机制的可行程度分别为16.90%和16.22%。相比2002年,两地传染病可行程度总体增长幅度较小,云南提升了9.10%,广西仅提升了2.66%,两地可行程度差异很小,水平提升缓慢。云南与广西管理与监控机制覆盖部门(机构)的程度分别为57.94%和58.63%,相比2002年,云南与广西分别提升了83.94%和77.51%,提示云南与广西两地已逐步意识到传染病防控多部门参与协作的重要性,在制定政策时能够考虑在部门合作的前提下,明确提到各部门需要履行的职责。

| 表 1 云南、广西两地传染病管理与监控机制可行程度变化情况 |

|

|

云南与广西部门(机构)职责清晰可考且有考核主体的程度分别为9.28%和9.35%,且两地较2002年分别下降了21.75%和7.79%,提示两地在长期以来的传染病防控政策中,虽然已经部分提及传染病应涉及的21个相关部门(机构)的职责要求,但忽略了对各个部门机构的监督和考核,导致大部分部门(机构)责任尚不可考核,也没有外部的考核主体。

云南与广西两地主要部门(机构)职责清晰可考且有考核主体的程度分别为16.68%和16.01%,较2002年分别提升20.96%和23.72%,表明两地9类主要部门(机构)在传染病防控工作中的定位与任务明确,针对卫生系统内部的责任部门及机构,如卫生行政部门、医疗卫生机构、疾病预防控制机构等,能够有效落实职责。

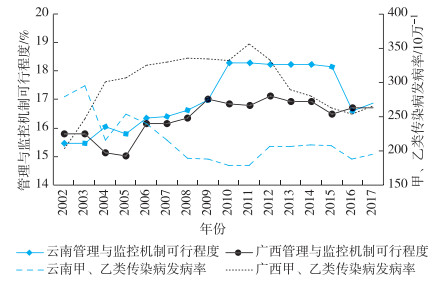

2017年,云南甲、乙类传染病的发病率为195.04/ 10万,15年来整体呈下降的趋势,传染病管理与监控机制可行程度总体呈上升趋势。广西甲、乙类传染病发病率为265.12/10万,相较于2002年上升30.48%,且2003—2011年有上升趋势,2012—2017年缓慢下降。传染病管理与监控机制可行程度总体呈上升趋势,提示两地建立实施管理与监控机制可能对传染病防控效果产生积极影响。见图 1。

|

图 1 2002—2017年云南、广西两地传染病管理与监控机制可行程度与甲、乙类传染病发病率变化趋势 |

云南管理与监控机制的可行程度与甲、乙类传染病发病率的Spearman相关分析结果(表 2)表明,两者存在负相关关系(r=-0.777,P < 0.05),且单因素线性回归分析表明,云南管理与监控机制可行程度对甲、乙类传染病发病率产生负向影响(P < 0.05),方程解释程度为45.50%,见表 3。广西管理与监控机制的可行程度与甲、乙类传染病发病率不存在相关性(r=0.382,P > 0.05),提示广西管理与监控机制可行程度提升,能够促使相关部门机构有效落实职责,推动卫生服务的开展,从而降低传染病发生的概率。广西管理与监控机制的效用暂时还未体现,这可能与其卫生系统内、外部诸多因素的影响有关。

| 表 2 云南、广西两地传染病管理与监控机制可行程度与甲、乙类传染病发病率Spearman相关分析结果 |

|

|

| 表 3 云南、广西两地传染病管理与监控机制可行程度与甲、乙类传染病发病率回归分析 |

|

|

云南与广西两地传染病防控管理与监控机制的可行程度有所提升,云南从2002年的15.49%升至2017年的16.90%,广西从2002年的15.80%升至2017年的16.22%,增长十分缓慢,表明两地各职能部门(机构)还要进一步加强管理与监控机制的有效落实。同时,江南等[12]的研究表明,“管理机制不合理、部门协调不顺畅、工作人员职责未落到实处”等问题将限制疾病预防控制能力发展;范国珍等[13]的研究也表明,要提升边境地区传染病控制的有效性,重在解决“职责不清晰、定位不准确”等管理工作机制问题。因此要保障管理与监控机制能够有效落实,首先要明确落实政府及各部门的主体管理职责[14],才能够推动改进公共服务;对政府和有关部门落实服务职责的实际情况进行监督,追究其主体责任[15],才能确保体系正常运转。

3.2 两地传染病防控相关部门职责落实缺乏有效监控研究结果显示,尽管云南与广西两地传染病防控体系已经逐步扩大管理与监控机制的覆盖范围,9类主要部门(机构)职责清晰可考且有考核主体的数量占比逐年增长,但两地部门(机构)的职责可考且有考核主体的程度均呈下降趋势,表明卫生系统外部多数部门及机构职责普遍不可考核,且缺乏考核主体。例如,在艾滋病防控工作中,对于一些协同参与部门的职能常表述为“公安、司法行政、教育、民政等部门按照人民政府有关艾滋病防控工作的职责分工,做好艾滋病防控工作;工会、共产主义青年团、妇女联合会、红十字会等团体协助各级人民政府以及有关部门开展艾滋病防控工作[16-17]。”以上部门具体如何开展防控工作不明确,也未见对其设置相应的考核标准和主体,这很容易造成部门职责流于形式。由此,需要界定各部门的目标、职责、分工,细化工作流程,明确完成的数量和质量,建立完善责任追究制度,制定科学的评估标准和考核指标,对各部门任务完成的过程和结果以及职责落实的情况定期监督、考核[18-19],解决传染病防控过程中“职责不清,监管不严”的问题。

3.3 管理与监控机制可行程度提升是传染病发病率降低的重要影响因素云南传染病防控管理与监控机制可行程度不断提升,甲、乙类传染病发病率呈下降趋势,Spearman相关分析结果显示,两者有负相关关系,表明管理与监控机制可行程度提高对甲、乙类传染病发病率下降有积极影响。根据卫生系统宏观模型[10]可知,管理与监控机制属于“行政子模”,随着各相关方的职责逐步完善和落实,管理与监控机制的可行程度提升将与“组织子模”和“资源子模”共同作用,进一步影响“卫生服务过程子模”,提升传染病防控服务的质量与提供效率,最终实现改善人群健康结果、降低传染病发病率的目的。于立新[20]和严晓玲等[21]的研究也说明“相关部门明确执行自身的职责,有助于传染病防控;建立权威的卫生行政监管主体,加强对参与部门的监督管理,可以促进公共卫生体系良好发展。”广西传染病管控机制的效用暂不及云南,一方面可能由于广西传染病管理工作还受到其他多种因素的影响,如卫生经费的投入、传染病监测工作的效率等,另一方面可能由于广西传染病防控工作的监管缺乏连续性,还需要进一步完善评价工作。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突

| [1] |

陶莹, 李程跃, 于明珠, 等. 公共卫生体系要素的确认与研究[J]. 中国卫生资源, 2018, 21(3): 207-213. |

| [2] |

车洪燕. 内部控制与治理层的监督[J]. 财会学习, 2016(22): 234-236. |

| [3] |

杨磊. 传染病预防工作中公共卫生管理的作用分析[J]. 中国农村卫生, 2016(12): 67-70. |

| [4] |

蒋伟, 徐畅, 陈宇. 传染病预防工作中公共卫生管理的作用分析[J]. 中国卫生产业, 2018, 15(1): 136-137. |

| [5] |

王甜, 韩同喜. 传染病监控管理预防医院感染[J]. 中国公共卫生, 2005, 21(5): 627. DOI:10.3321/j.issn:1001-0580.2005.05.090 |

| [6] |

陈潮生. 运用传染病监控信息系统提升医院传染病监测与管理水平[J]. 中国社区医师, 2018, 34(21): 176-177. DOI:10.3969/j.issn.1007-614x.2018.21.114 |

| [7] |

张美云. 新形势下综合医院传染病管理模式探讨[J]. 世界最新医学信息文摘, 2018, 18(27): 141-142. |

| [8] |

王静, 张越巍, 周志男. 综合医院传染病病例分析与防控管理探讨[J]. 重庆医学, 2015, 44(26): 3723-3725. DOI:10.3969/j.issn.1671-8348.2015.26.046 |

| [9] |

董蓬玉, 徐鹏, 刘晓强, 等. 我国西南边境地区重点传染病的流行和防控现状[J]. 医学与社会, 2017, 30(2): 45-48. |

| [10] |

郝模. 卫生政策学[M]. 2版. 北京: 人民卫生出版社, 2013.

|

| [11] |

沈洪兵, 齐秀英. 流行病学[M]. 8版. 北京: 人民卫生出版社, 2013.

|

| [12] |

江南, 陈其伟, 冯启明, 等. 广西边境地区县级疾病预防控制中心突发公共卫生事件应对能力现状调查[J]. 应用预防医学, 2016, 22(5): 390-393. DOI:10.3969/j.issn.1673-758X.2016.05.003 |

| [13] |

范国珍, 杨学兵, 胡克林, 等. 云南边境地区传染病防控工作机制探讨:云南边境地区传染病联防联控"3+1"防线机制建设[J]. 中国国境卫生检疫杂志, 2010, 33(5): 343-344, 349. |

| [14] |

沈荣华. 提高政府公共服务能力的思路选择[J]. 中国行政管理, 2004(1): 29-32. DOI:10.3782/j.issn.1006-0863.2004.01.008 |

| [15] |

容志. 公共服务监督体系的逻辑建构:决策、过程与绩效[J]. 中国行政管理, 2014(9): 37-40. |

| [16] |

云南省人民代表大会常务委员会.云南省艾滋病防治条例[EB/OL]. (2006-11-30)[2019-03-10]. http://www.pbh.yn.gov.cn/wjwWebsite/web/doc/UU20073051200003441.

|

| [17] |

广西壮族自治区人民政府.广西壮族自治区艾滋病防治条例[EB/OL]. (2016-06-17)[2019-03-18]. http://www.liangqing.gov.cn/wjj/zcfg/t2275872.html.

|

| [18] |

梁万年. 卫生事业管理学[M]. 3版. 北京: 人民卫生出版社, 2012.

|

| [19] |

敖海华. 政府职能转变现状与未来[J]. 人民论坛, 2015(11): 53-55. DOI:10.3969/j.issn.1004-3381.2015.11.015 |

| [20] |

于立新. 公共卫生管理在传染病预防工作中的作用[J]. 中国卫生产业, 2018, 15(16): 143-144. |

| [21] |

严晓玲, 沈群红, 邱五七, 等. 中国公共卫生综合监管体系、监管内容与工具的探讨[J]. 中国公共卫生管理, 2018, 34(5): 604-607. |

2019, Vol. 22

2019, Vol. 22