2. 复旦大学公共卫生学院, 上海 200032;

3. 江西中医药大学经济与管理学院, 南昌 330000

2. School of Public Health, Fudan University, Shanghai 200032, China;

3. School of Economics and Management, Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine, Nanchang 330000, Jiangxi China

2016年,世界银行、世界卫生组织、中国财政部、原国家卫生和计划生育委员会、人力资源和社会保障局共同开展的中国医药卫生体制改革联合研究报告发布,其中改革建议的核心内容即是构建以人为本的整合服务模式(people-centred integrated care,PCIC)[1]。

我国从分级诊疗制度建设、家庭医生签约服务、医疗联合体建设等方面对PCIC进行了探索。2017年,国务院办公厅发布《中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年)》(国办发〔2017〕12号),提出通过分级诊疗规范慢性病防控,提升治疗效果和服务质量。

上海市在脑卒中、高血压、糖尿病等慢性病防治领域开展了单病种整合医疗服务实践,本文对上海市脑卒中、高血压、糖尿病这3种慢性病单病种整合医疗探索的实践进行梳理,总结经验、分析存在的问题,尝试提出完善慢性病单病种整合医疗卫生服务体系的相关建议。

1 上海市慢性病单病种整合医疗卫生服务实践上海市慢性病单病种整合医疗卫生服务主要针对脑卒中、糖尿病、高血压展开探索。经过实践探索,上海市逐步建立了慢性病单病种防治体系,制定了相应的临床诊疗和服务规范,推动患者合理分流,实现机构间的规范转诊,从技术层面上重塑了慢性病单病种防治模式,具体做法及经验主要包括以下4个方面。

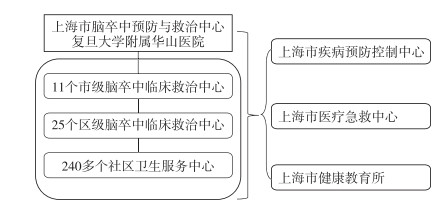

1.1 整合医疗卫生服务机构上海市建立了分别针对脑卒中、糖尿病、高血压3种慢性病的预防和治疗服务体系。2012年,上海市启动建设“脑卒中预防-干预-救治”三级服务网络,包括11家市级脑卒中临床救治中心、25家区级脑卒中临床救治中心以及240余家社区卫生服务中心。上海市疾病预防控制中心将脑卒中纳入慢性病规范管理,完善脑卒中高危人群分级筛查规范,建立报病制度;上海市医疗急救中心完善急性脑卒中患者的规范转运、定点派送,以及科学培训急救流程,上海市健康教育所负责宣传工作。见图 1。

|

图 1 上海市脑卒中预防-干预-救治三级服务网络 |

糖尿病防治体系实行医院-社区的一体化管理模式,即各区设立1~2家三级或二级医院建立糖尿病联合诊治分中心,社区卫生服务中心负责下转患者的监测、随访和管理。

上海市高血压研究所是国内最早成立的以控制高血压和预防脑卒中为主要任务的专业性研究机构。1982年,上海交通大学医学院附属瑞金医院建立我国首个独立建科的高血压临床科室,后与上海市高血压研究所实现所科合一。2006年,原上海市卫生局和上海市疾病预防控制中心牵头试点“社区高血压疾病细节管理模式”,将高血压防治重心下沉至社区。2011年,在上海市高血压研究所的牵头下,全市开始尝试在社区层面成立社区高血压防治研究基地,依托闵行区电子健康档案系统建立社区高血压信息化管理平台,逐步在社区试点社区高血压信息化综合管理模式。

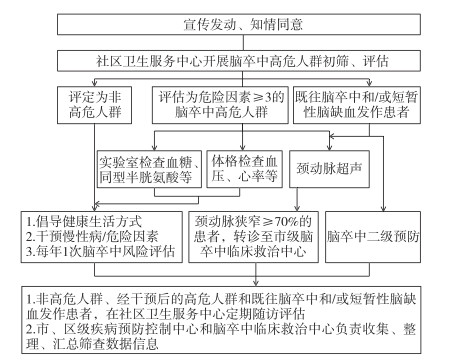

1.2 整合医疗卫生服务内容和流程上海市以一家三级综合医院为基础,建立上海市脑卒中预防与救治中心,负责制定标准和规范,开展技术培训、质量控制与管理督导。市级三级甲等医院开展标准化建设,进行治疗干预,为区级脑卒中临床救治中心提供技术支撑。以区级中心医院为主体、依托社区卫生服务中心和区级疾病预防控制中心的脑卒中高危人群筛查和干预管理网络,开展区域脑卒中预防和救治联合医疗服务。具体流程见图 2。

|

[注]来源于《上海市卫生和计划生育委员会、上海市财政局关于进一步加强本市脑卒中高危人群筛查和干预工作的通知》(沪卫计疾控〔2016〕010号) 图 2 上海市脑卒中高危人群筛查与干预工作流程 |

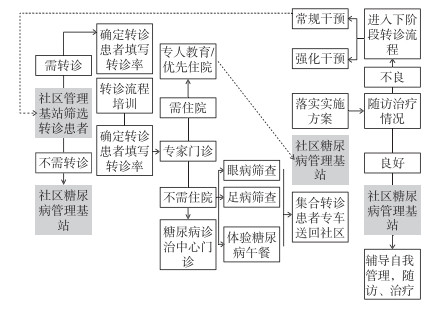

糖尿病“3-2-1”一体化防治管理模式中:医院负责对社区卫生服务中心提供业务指导、技术支持、人才培养、专业培训、学术交流;为社区制定糖尿病无缝化管理指南;提供社区疑难糖尿病患者的转诊平台及可持续性的技术支持;督促社区卫生服务中心对糖尿病患者及高危人群进行糖尿病慢性并发症筛查。社区卫生服务中心制定需医院指导和支持的计划;建立社区糖尿病患者及高危人群管理模式,按照糖尿病管理指南和流程运作,为并发症患者制定个性化的治疗措施,并做好跟踪随访。开展辖区内“社区首诊,梯度转诊,分级诊疗”的转诊模式,为接受社区糖尿病患者转诊的医院开设绿色通道,构建通畅、互利的双向转诊渠道和机制。具体流程见图 3。

|

图 3 上海市糖尿病一体化防治管理模式 |

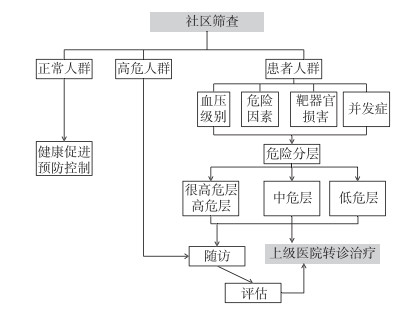

高血压防治体系依托社区高血压信息化管理平台开展规范化测量,三级医院联合区域二级医院建立高血压防治分级管理体系,提升基层高血压分级管理能力。建立三级医院与各级医疗卫生机构之间的高血压转诊绿色通道。具体流程见图 4。

|

图 4 上海市高血压防治管理模式 |

上海市卫生健康委员会组织制定了《上海市社区健康管理工作规范——慢性病综合防治(2017年版)》。脑卒中防治体系建立后,针对院前急救、急救抢救、住院、随访、社区康复、患者自我管理各个阶段制定了相应的规范,包括高危筛查门诊服务规范、社区高危个体服务规范、脑卒中院前急救服务规范、急诊服务规范、住院服务规范、专病门诊服务规范。糖尿病防治体系方面,医院与社区签订协议书,明确各方责任、任务与目标、工作进度节点、考核指标等。医院制定《医院-社区全程糖尿病管理模式操作指南》,在每个环节上,都有可行的操作流程和执行标准,包括双向转诊流程、患者转诊标准、患者发现的途径等。嘉定区建立了高血压分级管理规范,同时将高血压作为嘉定区的重点专科项目,制定高血压千人达标计划,通过该计划推广远程动脉血压监测技术。

1.4 提升基层医务人员技能脑卒中防治体系方面:由上海市脑卒中临床救治中心为区级脑卒中临床救治中心提供技术支撑,主要是神经外科、血管外科、中医康复等领域;区级脑卒中临床救治中心配备以神经内科医师为主的脑卒中小组,开设每周不少于1次的脑卒中专病门诊,接受上海市脑卒中防治中心和市级脑卒中临床救治中心的技术培训;社区卫生服务中心配备由全科医师、公共卫生医师、中医医师组成的团队,建立“脑卒中服务窗口”,在各级疾病预防控制中心指导下开展高危个体管理、二级预防以及康复医疗服务,接受各级脑卒中临床救治中心的技术培训。2011年以来,上海市36家脑卒中临床救治中心的急救能力、急救质量、服务能力和服务质量不断提升,患者接受静脉溶栓治疗比例和发病至静脉溶栓治疗的时间≤60 min的比例显著提升。糖尿病防治体系建立后,上海市建立了“糖尿病专病技能实训基地”,采用学习班、实习、学术会议等多种形式,开展社区医师专病技能规范化培训,提升基层工作人员的技能。2007年,上海市设立“社区健康管理专员”,负责指导患者正确服药、饮食和运动,做好血压数据记录等,取得良好成效。线下专家基层坐诊,面对面带教社区全科医师,培训高血压规范测量和难治性高血压诊疗转诊规范,用实践和学习相结合的方式切实提高家庭医生高血压诊疗水平,并了解高血压病因机制。

1.5 整合数据信息三级医院利用脑卒中防治信息管理系统,基于对所采集的患者医疗健康数据的分析,提出脑卒中患者画像的概念,即通过大数据分析和挖掘技术,归纳整理相似症状和体征的人群及其预后,并推广应用于脑卒中的筛查和评估。数据分析还用于脑卒中数据的质量控制、绘制脑卒中地图、实现区域实时监控等场景。

糖尿病防治体系中,上海市第六人民医院利用“互联网+物联网”等信息化管理手段,实现医院-社区糖尿病信息的互联互通。借助“云数据”获取上海市糖尿病的发病、控制等情况,加入“健康云”糖尿病管理信息平台,与市、区疾病预防控制机构实现互联互通。

为实现血压值全自动监测模式,上海市高血压研究所依托上海市闵行区建立基于居民电子健康档案为核心的社区高血压信息化管理平台,整合全科医学、家庭医疗和社区初级诊疗,开发了从血压测量、数据采集、传输到储存分析及利用全程自动化的新型社区血压监测系统,辅以居家血压直接传输技术和设备,实现了高血压患者规范化的居家血压信息化管理。

2 上海市慢性病单病种整合医疗卫生服务经验总结及存在的问题 2.1 经验总结 2.1.1 选择患病率高且可预防的病种脑卒中、高血压、糖尿病都是发病率较高、危险因素较多且可预防的慢性病,上海市针对这3种慢性病分别建立遴选标准,纳入整合医疗卫生服务体系,有利于开展高危人群及患者的全流程健康管理,充分利用医疗资源,节省服务成本。

2.1.2 建立多层次协作的预防-治疗-康复于一体的防治模式针对脑卒中、高血压、糖尿病的单病种整合医疗卫生服务体系,均纳入不同数量的一、二、三级医疗卫生机构,分工明确。三级医院负责接诊疑难重症患者,指导下级医疗机构开展慢性病防治,以及培训基层医务人员;二级医疗机构开展专科诊疗、康复服务,上转和下转患者;基层医疗卫生机构在上级医疗机构指导下开展预防和治疗服务,上转患者,接受上级医疗机构培训,建立起相对完整的预防-治疗-康复于一体的预防和治疗模式。

2.1.3 建立规范化的整合医疗卫生服务流程不同的慢性病防治体系建立各具特点的规范化筛查和干预流程,制定相应服务规范,实现从门诊、社区、院前、急诊、住院以及专病门诊等各个环节的规范化诊疗,筛查、测量、监测、随访管理等均实现规范化[2]。

2.1.4 注重基层医务人员技能和水平的提升3类服务体系均采取三级医疗机构指导基层医疗卫生机构的方式,对基层全科医师进行技术指导和人员培训,培训形式根据医务人员的具体情况而定,包括学习班、进修、实习、学术交流等。

2.1.5 依托互联互通的数据和信息管理平台3种慢性病单病种整合医疗卫生服务体系均依托互联网建立数据和信息管理平台,实现各级医疗卫生机构之间的数据和信息互联互通,实现疾病监测、数据上传、远程诊断等功能整合,有效提升了社区家庭医生的诊疗规范化水平和服务的同质化。

2.2 存在的问题 2.2.1 单病种整合医疗卫生服务体系有待完善一是单病种整合医疗卫生服务体系的预防和康复功能尚不完善。目前,脑卒中防治体系以治疗为核心,预防和康复功能尚不完善。慢性病患者的二级预防管理没有做好规范,社区高危患者筛查工作没有开展,针对脑卒中患者的康复诊疗的流程和规范尚未建立,脑卒中整合医疗服务闭环尚未真正落地。二是风险人群尚未实现全覆盖。目前,社区高血压防治以患有高血压疾病的患者及老年人等重点人群为主,缺少对中青年的关注和管理。三是二级医疗机构的功能尚未得到有效发挥。三级医疗机构与基层医疗卫生机构之间的转诊较为普遍,二级医疗机构在服务体系中只发挥辅助三级医疗机构的功能,从资源配置的角度看是一种极大的资源浪费,需要通过相应的引导机制更好地发挥二级医院的功能。

2.2.2 保障和激励机制不健全一是资金保障缺乏可持续性。慢性病单病种防治体系的建设主要依托一家综合医院,经费主要来自医院的学科建设或科研项目经费,没有上级财政投入,缺乏持续性资金投入,影响服务体系的可持续运行。二是人员激励机制不健全。医务人员承担着高负荷的业务工作,做好临床工作和达到医院科研考核要求的同时,开展整合医疗服务需要与各级医疗机构保持联动,耗费大量的时间和精力,在缺乏激励的情况下,医务人员开展整合医疗服务的积极性并不高。另外,现有的人员激励以科研项目为依托,项目结束后的资金投入无从保证。

2.2.3 基层医疗卫生机构服务能力有待提升社区卫生服务中心有大量脑卒中、高血压、糖尿病患者需要管理,社区卫生服务中心医务人员负荷较重。相比需求人群来说,社区全科医师总量缺口较大,经过规范化培养的全科医师远不能满足慢性病健康管理工作需要。另外,全科医师待遇缺乏吸引力,造成基层专业人员不足。基层医疗卫生机构相关硬件设施投入不足,慢性病诊疗规范性相对欠缺,无法实现诊疗水平与上级医院同质化,患者对社区医疗卫生机构的信任度普遍偏低,医疗卫生服务整合面临较大困难。

3 完善慢性病单病种整合医疗卫生服务体系的建议建立单病种整合医疗卫生服务体系,能依据单病种特点建立匹配的临床路径,各协作单位根据各自优势合理分配临床路径的切入点和干预方式,有效避免医疗资源的不合理配置和利用[3]。现针对慢性病单病种整合医疗服务体系建设,提出以下建议。

3.1 进一步完善单病种整合医疗卫生服务体系 3.1.1 强化慢性病单病种防治体系的预防和康复功能优化预防和康复服务人员配置,加强专业能力培训,按照病情轻重,建立以患者为中心的中西医融合、预防-治疗-康复相结合的规范化流程,实现对慢性病患者的全流程健康管理。

3.1.2 根据区域内实际情况选择发病率高的慢性病,进一步扩大风险人群覆盖范围整合医疗卫生服务体系是一个上下联动的系统,闭环内涉及各级医疗卫生机构,病种的确定会牵动系统中的每一个环节。在以老年人、慢性病患者为重点的基础上,逐步将防治人群延伸到亚健康人群及青少年,探索建立更多针对不同人群的单病种整合医疗卫生服务体系[4]。

3.1.3 加强各级医疗卫生机构的慢性病防治及管理能力整合医疗卫生服务体系内的二级、三级医院应具备较强的治疗能力,接诊专科和病情复杂危重患者并接收上转患者,具备充足的高素质人力资源,为基层医疗卫生机构实施诊疗和康复提供指导;基层医疗卫生机构要配备相应的慢性病治疗、康复、健康指导、疾病筛查的设备,以及能提供预防、治疗、护理、康复、健康管理等同质化服务的医务人员。各级医疗卫生机构之间应建立畅通的网络渠道,打通互联互通障碍,针对特殊情况患者建立绿色转诊通道。

3.2 健全保障和激励机制 3.2.1 明确各级医疗卫生机构的责权利多机构参与的整合医疗卫生服务体系,面临内部利益分配与风险承担的问题,如何合理划分职责、权利和利益,关系到整合医疗卫生服务开展的可持续性。

3.2.2 建立分级绩效考核与补偿机制设立财政专项补助,加大对基层医疗卫生机构的投入力度,为单病种整合医疗卫生服务提供持续稳定的资金支持。基层医疗卫生机构实行“按量考核”方式,考核门诊首诊患者数量和慢性病管理数量和质量等,激励基层多收治患者;考核二级医院对“常、慢、多”病的急性期救治和疑难杂症患者的稳定期康复医疗服务能力;考核三级医院疑难杂症救治数量和质量、医疗尖端技术和前沿学科研究能力等。充分发挥医疗保险的杠杆作用。采取按病种付费、总额预付、分级医疗保险比例等方法,调动各级医院的积极性,从整体上平衡整合医疗卫生服务体系内部利益分配。

3.2.3 完善绩效工资分配机制激励政策向签约服务的家庭医生团队倾斜,允许基层医疗卫生机构将签约服务费结余用来激励医务人员,探索超支不补、结余留用激励原则。

3.3 提升基层服务能力 3.3.1 加强基层人才培养和培训通过“内培外引”(内培为从机构内部培养专业人才,外引是从外部引进专业对口人才)等方式,加强全科医师队伍建设;加强住院医师规范化培训,培养均质化、高水平的执业医师,为基层扩充人力资源奠定基础。同时,采取加强基层医师培养力度、提升对口支援效率等措施切实提高基层服务能力。完善薪酬人事制度改革、推行多点执业,提升基层医务人员待遇,留住人才。

3.3.2 加强质量控制标准和信息共享平台建设建立一系列质量控制标准,形成质量监控闭合回路,规范整合医疗卫生服务体系内部各类机构的行为,确保整合医疗服务的过程质量、终末质量、患者安全、风险控制、患者满意度等,实行分级统一标准管理。机构整合之后,要通过信息共享平台实现多家机构的数据存储、收集和应用,真正实现医疗卫生资源整合,提升整合医疗卫生服务的效率。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突

| [1] |

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Framework on integrated, people-centred health services[R]. Geneva: World Health Organization, 2016.

|

| [2] |

阎德文, 周智广. 社区医生2型糖尿病管理流程与分级诊疗规范(深圳专家共识)[J]. 中国全科医学, 2018, 21(11): 1261-1269. |

| [3] |

李丹, 邬力祥. 基于医联体的重大疾病单病种协作体系的路径探索与分析[J]. 湖南社会科学, 2019(3): 76-82. |

| [4] |

陈军香, 李丽秋, 曹永其, 等. 社区卫生服务机构围绕重大疾病开展单病种诊疗服务时的患者纳入原则探索与实施结果[J]. 中国初级卫生保健, 2018, 32(4): 18-20. |

2019, Vol. 22

2019, Vol. 22