区域卫生规划是区域内国民经济和社会发展规划的组成部分,是区域内卫生发展和资源配置的综合规划,确定卫生发展目标、模式、规模和速度,对主要卫生资源进行统筹规划、合理配置,改善和提高卫生综合服务能力和资源利用效率,保持卫生服务供给与需求的平衡。地市级行政区域是我国最基本的区域卫生规划单位,城市区域卫生规划也是国际各一线城市所普遍推崇的卫生发展模式。各城市新一轮的卫生规划虽然依据区域实际需要出发,各有侧重点,但仍有诸多共同点,成为了城市未来健康发展的方向,给予我们启迪和借鉴。本文根据全球化与世界城市研究组织(Globalization and World Cities,GaWC)发布的2016年世界一线城市名册,选择伦敦、纽约、多伦多、东京、首尔、中国香港等典型城市,分析各城市新一轮卫生规划的架构特点和侧重趋势,为我国大中城市未来健康发展的方向和区域卫生规划的制定提供借鉴。

1 城市卫生规划架构特点 1.1 卫生规划框架我国将城市规划分为总体规划和详细规划,从国际上来看,伦敦、纽约、多伦多等欧美一线城市多专门编制城市卫生规划,东京、首尔、中国香港等亚洲国家一线城市则多将卫生规划融入城市的总体规划。按内容将卫生规划分为卫生总体规划和卫生专项规划,目前城市层面的卫生专项规划较少,仅多伦多和旧金山制定了免疫规划和公共卫生设施总体规划。

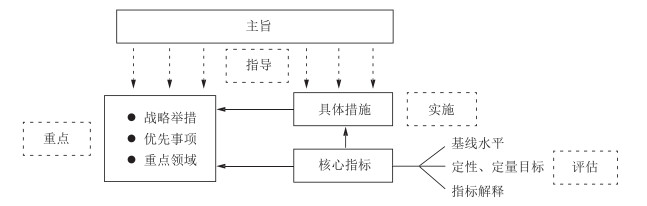

不论是专门制定还是将卫生规划融入城市总体规划,其架构包括:首先,明确当前阶段卫生规划的主旨,即为总体的方向指导;其次,确定规划工作优先发展和重点关注的领域,针对不同领域提出战略举措、细化具体措施;最后,确定核心指标,并根据基线水平确定定性、定量目标,成为后期评估的依据。我国各大城市多专门编制卫生规划,其结构也多与国际一线城市规划的框架类似,普遍采用的卫生规划框架为:分析社会经济、居民健康和卫生资源状况,确定主要卫生问题,制定规划目标和资源配置标准,提出对策措施和实施监督评价。如《“健康上海2030”规划纲要》分为总体战略、战略举措、支撑和保障措施3部分,其中总体战略明确了指导思想、基本原则和战略目标,包括主要指标基线水平和阶段目标的明确。我国城市卫生规划框架见图 1。

|

图 1 我国城市卫生规划框架 |

区域卫生规划的核心是卫生资源配置,而卫生资源的配置必须服从于经济社会发展和卫生事业整体改革发展的需要[1]。一个城市卫生规划总体战略的制定,一般会以国家卫生政策的主旨和目标为指导,并与城市总体发展规划相协调,服务于城市阶段性发展或重大事件开展需要。如东京在进入21世纪后,出于城市发展以及申办奥运会的需要,出台了多个城市发展规划。包括2006年为了申办2016年奥运会出台的《10年后的东京》,2011年在东日本大地震以及国际大都市竞争愈发激烈等新形势下出台的《2020年的东京》,申办2020年奥运会成功后为成功举办奥运会出台的《东京长期展望》和《打造“都民优先”的新东京——东京2020年发展计划》等,其中,《打造“都民优先”的新东京——东京2020年发展计划》还呼应了2016年6月日本政府推出的《日本复兴战略2016》,融入了其中的相关内容[2]。在我国,地市级行政区域是基本的卫生计生规划单位,国家层面出台区域卫生计生规划指导意见,明确一段时期内医疗卫生资源配置原则、方针、政策等方面的要求,各省级人民政府根据国家的指导原则制定省域内医疗卫生资源配置的基本标准,地市级人民政府据此进一步明确辖区内的医疗卫生资源配置标准,制定本区域卫生规划目标、资源配置标准、主要任务和保障措施,并负责规划方案的实施[3-4]。如《“健康上海2030”规划纲要》,坚持新时期卫生与健康工作方针,落实“健康中国”建设总体部署,持续推进“共建共享、全民健康”的战略主题,建立与上海经济社会发展水平相适应、与城市功能定位相匹配、以市民健康为中心的整合型健康服务体系。

1.3 卫生规划具体指标特点国际其他城市包括国内很多城市的区域卫生规划多以一般性的通用指标为主,如表 1所示,而国际一线城市卫生规划的指标则更具针对性和前瞻性,且更注重生物学因素与社会因素相结合。一方面,针对特定对象设定的指标,包括针对儿童、老年人等不同年龄段人群的指标,以及针对心血管、癌症、呼吸系统疾病、肥胖、心理疾病、人类免疫缺陷病毒感染、阿尔茨海默病等不同病种人群的指标等。另一方面,细化指标内容:如将住院/就诊指标细化到因遭受攻击、因跌倒而住院治疗的人数,儿童因哮喘前往急诊室就诊的次数等;将死亡率细化为服药过量致死率,由于可预防性疾病导致的75岁以下人群死亡率,工作日和周末发生紧急入院后的医院死亡率差距等;将床位和机构数细化为特殊养老院床位数、长期健康护理机构床位数、阿尔茨海默病老人之家床位数、酒店式老年公寓数等。

| 表 1 国际其他城市区域卫生规划一般性通用指标 |

|

|

随着医学模式的转变和“人人享有卫生保健”战略的提出,健康已经不仅仅是个人身体上没有疾病和伤残,更要充分考虑人的自然属性和社会属性,通过全社会动员和全民参与,创造一个建设和维护健康的环境来达到促进健康的目的。1984年世界卫生组织在加拿大多伦多市召开的“超级卫生保健-多伦多2000年”大会上,第一次提出了“健康城市”(healthy city)概念[5]。并于1994年给出“健康城市”的定义:一个不断开发、发展自然和社会环境,并不断扩大社会资源,使人们在享受生命和充分发挥潜能方面能够互相支持的城市[6]。随后又于1996年提出了“健康城市”10项标准,其中与城市规划密切相关的标准有:为市民提供清洁安全的环境,为市民提供可靠和持久的食品、饮水、能源供应,具有有效的清除垃圾系统,提供各种娱乐和休闲活动场所,以方便市民之间的沟通、联系和保护文化遗产并尊重所有居民的各种文化和生活特征。从各个城市规划主旨来看,“健康城市”建设成为城市卫生规划的主流,“健康城市”的建设标准也得到了充分体现。

2.2 强调人人享有,关注弱势群体全球范围内,追求“人人公平享有健康”在各一线城市的卫生规划的主旨中也有很好的体现。具体来看:纽约提出了让每位市民享受更健康的生活,针对贫困地区设立不同目标,旨在让健康状况最恶劣的群体得到大幅改善;多伦多提出实现全民共享的“健康城市”愿景,希望降低卫生领域的不平等,提高全体市民的健康水平;首尔提出建设人人健康生活的幸福家园,建立没有歧视的、以人为本的城市;伦敦也致力于建设面向每个伦敦人的全世界最健康国际大都市。其中,最突出的表现为关注弱势群体,包括:关注儿童成长,伦敦、纽约、东京等城市的卫生规划中均提到了为儿童健康快乐成长创造良好的环境,除过早死亡率和婴儿死亡率外,还关注儿童肥胖情况以及少女怀孕率、高中毕业率,并为儿童入托入学、课后活动提供支持;关注老年人,特别是高龄老年人和认知障碍老年人的居家服务和专业支持,应对人口老龄化;关注残障人士的生活、工作和教育问题。见表 2。

| 表 2 世界一线城市卫生规划针对弱势群体的举措和指标 |

|

|

一方面,致力于打造健康社区,为市民提供有利于健康的生活工作环境,包括加强社区安全,减少攻击、跌倒和房屋失修等的伤害,优化居住环境等。另一方面,在提供有力的外部环境支撑的同时,提倡健康生活方式,积极引导市民养成良好的生活习惯,包括各城市规划都强调的发展体育运动,以及培养健康饮食习惯,控制吸烟、酗酒等不良嗜好。此外,在引导和约束的同时,鼓励市民进行自我健康管理并参与“健康城市”建设。如伦敦提出“让伦敦人更好地照顾自己”,提高慢性病长期管理支持覆盖面,同时积极发展数字健康部门,为确保做好自我健康管理提供技术支持;提出让伦敦人充分参与到“健康城市”的未来中,以投票数据表明提供健康相关服务的组织吸引伦敦人参与服务设计的频率。各城市健康社区相关举措及具体指标见表 3。

| 表 3 健康社区相关举措和指标 |

|

|

在卫生服务提供上,扩大优质医疗服务规模。一方面,满足市民多样化的卫生服务需求,包括可预防性疾病、心理健康需求、老年照护需求、人类免疫缺陷病毒感染控制等。另一方面,提高医疗服务可及性,包括时间上的可及性和初级医疗保健的全覆盖,如确保每个人都能在需要时适时看到全科医师,在工作日和周末发生紧急入院后的医院死亡率差距。见表 4。

| 表 4 满足服务需求相关举措和指标 |

|

|

中国的“健康城市”项目开始于世界卫生组织1993年8月在马尼拉召开的关于城市卫生发展双边地区会议,北京、上海、苏州、长春、成都、攀枝花等城市先后加入。在“健康城市”的建设过程中,需要积极动员多部门和全社会的参与。其一,引导居民关注自身健康,包括良好生活习惯的养成和慢性病患者的自我健康管理等;其二,鼓励居民参与健康相关服务的设计,目前我国大多数城市的卫生规划已经开始关注人们运动健身和良好生活习惯的养成,引入了人均体育场面积、参加体育锻炼人数比例、市民健康素养水平、参加健康自我管理小组的人数等相关指标,但仍处于探索阶段;其三,建立“健康入万策”共识,国际经验中多国将卫生规划融入城市的总体规划提示了健康问题是整个社会合力关注和解决的系统工程,在规划中设计系统性综合干预举措更具长效性。

3.2 细化措施和指标,增强指导针对性我国一些大城市的卫生规划所提出的重点领域,如《“健康上海2030”规划纲要》提出包括健康水平、健康生活、健康服务保障、健康环境和健康产业五大领域的主要目标,与其他世界一线城市的重点领域相比较,有较高的重合率,但具体指标和措施还有待进一步地细化和科学化。一方面,在指标设置上应综合考虑社会和生物因素,结合阶段性的目标和疾病谱变化,对重点领域和重点对象有所侧重和细化。另一方面,应采用科学的、系统化的方法,加强具体保障措施和政策的可操作性,发挥规划切实的指导作用。国际上对卫生规划方法的研究非常丰富,注重卫生规划标准的建立,而在我国,卫生规划决策缺乏科学依据的现象在基层决策体系中普遍存在[7]。

3.3 优化卫生服务体系,满足人民健康需求近年来,我国社会经济不断发展,疾病谱发生改变,人口老龄化日益加剧,同时,随着人们对自身健康的不断重视,人民的健康需求不断升级并日趋多样化,亟需优化医疗卫生服务提供体系。第一,优化医疗卫生资源配置,完善配套措施和机构建设,优先保障基本医疗卫生服务的可及性,坚持公平与效率统一;第二,了解人民群众的健康需求和健康问题,关注疾病谱的变化,科学合理地规划各级各类医疗卫生机构;第三,着力提升服务能力和质量,提高患者满意度和医疗工作效率;第四,坚持政府主导与市场机制相结合,在保证公益性的同时满足人民群众多层次、多元化的医疗卫生服务需求。着力构建一个与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系[8]。

·作者声明本文无实际或潜在的利益冲突

| [1] |

徐建光, 肖泽萍, 刘雪峰, 等. 上海新一轮区域卫生规划的特点和实施探讨[J]. 中国卫生资源, 2013, 16(5): 295-297. DOI:10.3969/j.issn.1007-953X.2013.05.002 |

| [2] |

黄吉.东京2020年发展计划(上)[EB/OL]. (2017-11-28)[2018-06-08]. http://www.istis.sh.cn/list/list.aspx?id=10892.

|

| [3] |

严晓玲, 毛阿燕, 胡广宇, 等. 我国卫生计生规划发展历程、存在问题与展望[J]. 卫生软科学, 2017, 31(12): 40-43. |

| [4] |

尹春艳, 王理国, 田军章, 等. 优化区域卫生规划夯实合理配置医院基础[J]. 中国医院管理, 2009, 29(1): 31-33. DOI:10.3969/j.issn.1001-5329.2009.01.013 |

| [5] |

陈柳钦. 健康城市建设及其发展趋势[J]. 中国市场, 2010(33): 50-63. DOI:10.3969/j.issn.1005-6432.2010.33.013 |

| [6] |

EDWARDS P, TSOUROS A D. A healthy city is an active city: a physical activity planning guide[EB/OL].[2018-08-17]. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/publications/2008/healthy-city-is-an-active-city-a-a-physical-activity-planning-guide.

|

| [7] |

舒展. 对卫生规划体系、原则及方法的探索[J]. 卫生经济研究, 2014(4): 3-6. |

| [8] |

国务院办公厅.国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)的通知: 国办发[2015] 14号[A]. 2015.

|

2019, Vol. 22

2019, Vol. 22