2. 中南大学湘雅公共卫生学院, 长沙 410008;

3. 上海财经大学公共经济与管理学院, 上海 200433;

4. 江西省疾病预防控制中心, 南昌 330029

2. Xiangya School of Public Health, Central South University, Changsha 410008, Hunan China;

3. School of Public Economics and Administration, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China;

4. Jiangxi Province Center for Disease Control and Prevention, Nanchang 330029, Jiangxi China

我国现已步入并将长期处于老龄化社会,上海市是我国较早进入老龄化的地区之一,老龄化程度高于全国平均水平。我国《“健康中国2030”规划纲要》提出,要实现健康老龄化,推进老年医疗卫生服务体系建设,为老年人提供治疗期住院、康复期护理、稳定期生活照料、安宁疗护一体化的健康和养老服务。由于老年人的健康状况普遍随年龄增长而每况愈下,其医疗需求和费用逐步上升,了解老年人医疗卫生服务资源和服务利用结构、筹资渠道和结构、个人承受的疾病直接负担,可以为卫生政策制定者制定相关政策提供循证依据,以确保老年人医疗卫生筹资的可持续发展。

1 资料与方法60岁及以上老年人治疗性卫生费用的核算范围,包括老年人发生的门诊、住院、行政管理服务、零售药品及医疗用品、辅助性医疗服务。各类医疗卫生服务中,门诊、住院服务费用能够进一步细分为年龄、医疗保险类型和疾病类型等受益维度。各类治疗性卫生费用的数据来源及核算方法如下。

1.1 医疗费用医院门诊费用数据来源于抽样调查,上海市医院调查按市、区两级进行抽样。市级综合医院根据规模抽取1/3机构作为样本,各类专科医院各抽取1家。区级医院分两个阶段进行抽样。第一阶段抽取样本区(县),按照地理位置远近分别抽取市区(2个)、近郊(2个)和远郊(1个)。第二阶段抽取样本区(县)内的医疗卫生机构:对于医院,随机抽取各样本区(县)1/2的综合医院、1家中医医院以及各类专科医院各1家;对于社区卫生服务机构,按1/3比例随机选取,对其医疗服务及基本公共卫生服务进行标化和测量。住院费用及相关信息来源于上海市健康信息网病案首页数据。

1.2 零售药品费用因缺少与零售药店的药品费用相关的年龄、医疗保险类型和疾病类型等信息,经咨询专家,零售药店药品费用与门诊药品费用的结构最为接近,采用医疗机构门诊药品费用作为参数对总量进行分摊。

1.3 辅助性医疗服务急救费用目前仍无法获得与辅助性医疗服务急救费用相关的年龄、医疗保险类型和疾病类型等信息,经咨询专家,该类费用与各级医疗机构门急诊人次结构最为接近,因此,采用医疗机构门急诊人次作为参数对急救费用总量进行分摊。

1.4 治疗相关的政府补助及行政管理费用治疗相关的财政补助为基本支出补助,主要用于人员支出,弥补医疗服务价格与成本的差距,故将其直接计入治疗费用;将卫生和计划生育行政部门、基本医疗保险管理部门、商业医疗保险管理部门的费用列为行政管理费用。这两部分费用以门急诊和住院服务量为参数进行分摊,住院与门诊的工作量经专家论证,按照10:1的比例进行转换。

2 结果 2.1 老年人经常性卫生费用基本情况 2.1.1 经常性卫生费用总量经常性卫生费用是指一定时期内(通常是一年)一个地区实际消耗的卫生资金总量。2014年上海市老年人经常性卫生费用(包括门诊、住院、零售药品及医疗用品、辅助性医疗服务、行政管理费用,预防服务费用因无法细分年龄组而未纳入,以下数据情况相同)为619.57亿元,占同期上海市经常性卫生总费用的55.95%,是同期上海市60岁以下人群经常性卫生总费用的1.27倍。上海市老年人的人均经常性卫生费用为13 162.71元,是同期人均经常性卫生费用(4 584.59元)的2.87倍,是60岁以下人群人均卫生费用的5.25倍。

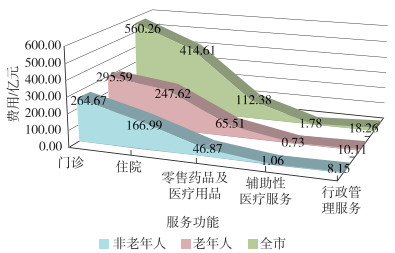

2.1.2 功能维度构成2014年上海市老年人经常性卫生费用中:门诊费用最高,为295.59亿元,占47.71%;其次是住院费用,为247.62亿元,占39.97%;门诊、住院费用合计占87.68%。零售药品及医疗用品、辅助性医疗服务、行政管理服务费用分别为65.51亿元、0.73亿元、10.11亿元,分别占老年人经常性卫生费用的10.57%、0.12%、1.63%。不同年龄段人群经常性卫生费用的服务功能比较:老年人住院费用占39.97%,比60岁以下人群高5.73个百分点;而其门诊费用占比则比60岁以下人群低6.55个百分点。见图 1。

|

[注]老年人为60岁及以上人群 图 1 2014年上海市不同年龄段人群经常性卫生费用的服务功能构成 |

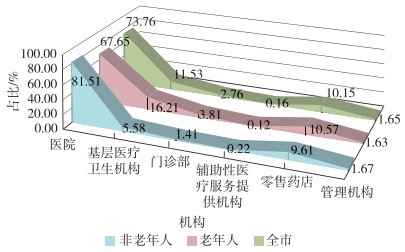

从费用的机构流向来看,2014年上海市老年人经常性卫生费用中:发生在医院和基层医疗卫生机构的费用合计占83.86%;老年人在基层医疗卫生机构、门诊部花费的费用占比相对较高,比60岁以下人群分别高10.63个百分点和2.40个百分点;而老年人在医院花费的费用占比相对较低,较60岁以下人群低13.86个百分点。见图 2。

|

[注]老年人为60岁及以上人群;此处“门诊部”指医院和基层医疗卫生机构以外的单列门诊部 图 2 2014年上海市不同年龄段人群经常性卫生费用的机构构成 |

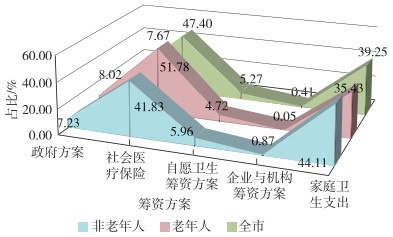

从筹资结构看,2014年上海市老年人治疗性卫生费用中:公共筹资(即政府方案与社会医疗保险)占59.80%,其中社会医疗保险占51.78%;其次是家庭卫生支出,占35.43%;自愿卫生筹资方案为4.72%。老年人家庭卫生支出的占比较60岁以下人群低8.68个百分点。见图 3。

|

[注]老年人为60岁及以上人群 图 3 2014年上海市不同年龄段人群治疗性卫生费用的筹资构成 |

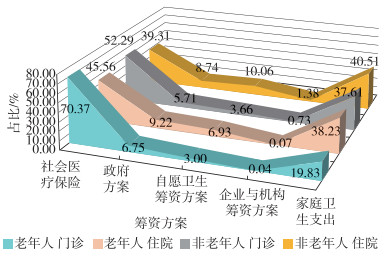

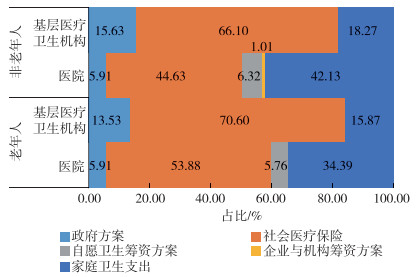

对门诊、住院的筹资情况进行分析:老年人门诊服务中,公共筹资占治疗性卫生费用的77.12%,家庭卫生支出占比为19.83%。老年人住院服务中,公共筹资占治疗性卫生费用的54.78%,家庭卫生支出占比较高,达38.23%。老年人门诊、住院治疗的公共筹资占比均相对较高,分别比非老年人高19.12个百分点及6.73个百分点;而老年人门诊、住院治疗的家庭卫生支出占比则较非老年人分别低17.78个百分点和2.28个百分点。可见门诊与住院的筹资方案占比差异较大。见图 4。

|

[注]老年人为60岁及以上人群 图 4 2014年上海市不同年龄段人群门诊、住院费用的筹资构成 |

根据职能设置,不同机构在卫生服务提供中承担不同的任务。在医院,老年人治疗性卫生费用包括门诊及住院费用,占比分别为43.17%及56.83%。在基层医疗卫生机构,老年人治疗性卫生费用主要为门诊费用,占比高达90.61%,住院费用仅占9.39%。在医院和基层医疗卫生机构,老年人住院服务费用占比较高,比非老年人分别高12.82个百分点和7.12个百分点。其中,在综合医院,老年人住院服务费用占比则比非老年人高32.19个百分点。

2.2.3 机构与筹资方案矩阵分析不同机构的卫生筹资方案有所不同。比较医院与基层医疗卫生机构的筹资结构:2014年在基层医疗卫生机构就医的老年人,其治疗性卫生费用中公共筹资的占比较在医院就医的老年人高24.34个百分点,政府方案和社会医疗保险筹资的占比分别为13.53%和70.60%;而同期在医院就医的老年人,其治疗性卫生费用中政府方案和社会医疗保险筹资的占比分别为5.91%和53.88%。

医院的筹资结构差异相对较大:非老年人治疗性卫生费用中公共筹资占比为50.54%,比老年人低9.25个百分点;家庭卫生支出占比为42.13%,比老年人高7.74个百分点。基层医疗卫生机构的筹资结构差异相对较小。见图 5。

|

[注]老年人为60岁及以上人群 图 5 2014年上海市不同医疗卫生机构的治疗性卫生费用筹资方案矩阵 |

将疾病按照国际疾病分类(international classification of diseases,ICD)(ICD-10)标准编码分类,并按治疗性卫生费用(除行政管理费用)由高至低排序,结果显示:上海市老年人循环系统疾病费用排在第1位,占比为30.30%;其后依次是呼吸系统疾病,消化系统疾病,内分泌、营养和代谢疾病。60岁以下人群治疗性卫生费用排在前5位的疾病类型略有不同,分别是呼吸系统疾病、消化系统疾病、肿瘤、循环系统疾病以及泌尿生殖系统疾病。不同类型疾病费用的医疗服务功能构成有差异。循环系统疾病、呼吸系统疾病和消化系统疾病的门诊费用、住院费用占比的顺位较为一致,说明这些疾病对门诊、住院的需求较为均衡。肿瘤的门诊费用占比为4.01%,居第8位,住院费用占比为15.83%,居第2位,说明肿瘤治疗以住院居多。相反地,内分泌、营养和代谢疾病的门诊费用占比是9.44%,居第3位,住院费用占比是3.22%,居第8位,说明该类疾病对门诊需求更多。

从不同类型疾病的筹资方案来看,治疗性卫生费用排在前5位的疾病类型及其费用中家庭卫生支出占比分别是:循环系统疾病占24.86%,呼吸系统疾病占29.94%,肿瘤占38.16%,消化系统疾病占28.77%,内分泌、营养和代谢疾病占18.69%。不同类型疾病的家庭卫生支出存在差异:一方面可能与药品、耗材等的医疗保险范围内外构成有关,消耗自费类药品、耗材较多的疾病的家庭卫生支出较高,如肿瘤;另一方面,上海市实施大病保险,对重症尿毒症的透析治疗、肾移植的抗排异治疗、恶性肿瘤的治疗(化学治疗、内分泌特异治疗、放射治疗、同位素治疗、介入治疗、中医治疗)、部分精神疾病(精神分裂症,中、重度抑郁症,躁狂症,强迫症,精神发育迟缓伴发精神障碍,癫痫伴发精神障碍,偏执性精神病)的治疗的个人自负部分再报销50%,降低了患者相应的家庭卫生支出。

3 讨论与建议生理机能衰退,健康水平下降,各种慢性病患病率升高,导致老年人对医疗服务的需求较一般人群高。而以慢性病为主、病程长是老年人的主要患病特点。老年人的医疗服务利用及费用水平较高。本文通过分析老年人治疗性卫生费用的核算结果,对优化资源配置、合理控制医疗卫生费用提出以下几点启示。

3.1 住院需求较高且具有疾病别差异,需加强住院资源整合并进行分类管理从服务功能维度来看,老年人住院费用约占四成,比60岁以下人群高5.73个百分点,门诊费用占比比60岁以下人群低6.55个百分点。老年人对于住院服务的需求相对较高,总体需要增加住院资源的配置,并且要加强住院资源的分类管理。

首先,增加住院资源总量。国际经验发现,护理及康复对住院服务有很大的补充和替代作用,更对老龄患者的精神心理护理具有长期裨益。国际上,卫生费用核算的功能维度区分了康复和护理,高绩效国家康复、护理资源和服务呈上升趋势。而我国康复、护理功能的资源尚未进行单独核算。2015年,上海市千人口床位数5.08张,而千人口康复医疗床位数仅0.13张,千人口护理功能床位数1.08张(其中,千人口护理院床位数为0.43张)。康复、护理机构与疾病急性期治疗机构(主要为大型三级医院)的转诊机制不够健全,向下转诊不顺畅。因此,不仅要加大老年人的住院资源配置总量,同时应加强床位资源的分类、分层管理,加大康复、护理床位设置,逐步建立符合疾病急性期、稳定期、恢复期发展特点的分层次、分阶段的医疗服务体系。

其次,住院资源的增量是有限的,应加强机构间合作,采取适当机制,减少住院的发生。老年人患病以慢性病为主,应针对顺位靠前、顺位上升的疾病实行早防早治,降低住院需求。而机构服务的延伸可以实现“住院服务”的延伸。澳大利亚等国家建立了家庭和护理机构的医院延伸病床(hospital in the home,HIH;hospital in the nursing home,HINH)服务体系,在患者家中提供医疗和护理服务,从而避免患者入院[1]。上海市社区卫生服务中心设置有家庭病床,既延伸了机构的住院服务,又让老年人在熟悉的环境中接受治疗,同时给行动不便的老年人带来诊疗的便捷。应加强家庭病床资源设置,建立高效的上门诊疗及与上级机构的转诊机制。

再次,并非所有类型疾病均对住院服务有高需求,疾病类型对医疗服务需求的影响差异较大。循环系统疾病、呼吸系统疾病和消化系统疾病的门诊费用、住院费用占比的顺位基本一致,这类疾病对门诊、住院的需求较为均衡。而肿瘤治疗以住院居多,内分泌、营养和代谢疾病对门诊需求更多。在进行资源规划时,应差异化设置不同类型专科资源的总量,并且合理配置门诊、住院资源。

3.2 基层医疗卫生机构费用相对较高,但总量偏低,需进一步盘活资源并提升服务能力相对60岁以下人群,老年人在基层医疗卫生机构就诊的费用相对较高,在医院就诊的费用相对较低,可能与上海市的基层医疗服务模式转型、医疗保险支付经济杠杆有关。在基层医疗服务模式上:一是社区卫生服务机构和家庭医生被定位为健康管理的守门人,服务内容包括老年人保健,对65岁及以上老年人进行健康危险因素调查和一般体格检查,疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导;二是开展家庭医生签约制度,重点与60岁及以上的老年人、慢性病患者进行签约,同时,家庭医生开设慢性病一个月的长处方,解决慢性病患者就诊频次高、反复开药的问题;三是实施“延伸处方”,即上级医院的药方延伸应用至社区卫生服务中心,在社区卫生服务中心就能配到上级医院的药品,避免患病的老年人为开药而来回奔波。在医疗保险支付上,不同级别机构的门诊、住院报销比例设置了梯度,如60~69岁城镇职工基本医疗保险的参保人员在社区卫生服务中心、二级医院、三级医院的门诊报销比例分别为80%、75%、70%,60岁及以上城乡居民基本医疗保险的参保人员在上述机构的住院报销比例分别为90%、80%和70%。

但与卫生绩效高的国家和地区的“金字塔型”资源配置结构不同,上海市老年人的医院就诊费用占比达67.65%,基层就诊费用总量仍很低,且以门诊为主。提升基层医疗卫生机构对患者的吸引力,其核心是提升诊疗水平,调动医务人员内在的积极性。基层医疗卫生机构诊疗对象以老年人为主,应强化慢性病管理,持续培养全科医生以老年人为中心的整体服务视角,提升综合性服务能力。在资源配置方面,理论上应进一步增加基层机构的人员及床位,但上海市社区卫生服务机构布点已基本完成,受地理位置、人员培养速度的限制,短期内无法实现资源的大幅增长。鼓励部分基层医疗卫生机构、二级医院转型为老年护理院,鼓励综合医院开展老年护理床位转换。同时,以医养结合建设为契机,通过在养老机构内设医疗机构,护理机构与养老机构并设,医疗机构与周边养老机构对接等形式,满足机构养老人员的医疗需求。

3.3 公共筹资比例较高,但部分人群负担较重,需提高筹资公平性并“靶向”减负上海市老年人公共筹资占比较60岁以下人群高10.74个百分点,而家庭卫生支出占比则低8.68个百分点,这得益于制度设计上的倾斜,即起付线相对较低、报销比例相对较高。政府方案保障对象方面,老年人占比较高,互助帮困对象主要是返沪知青、异地安置退休人员等,医疗救助对象中老年人占比为51.14%。医疗保险支付报销比例方面,城镇职工基本医疗保险的参保老年人的门诊、住院报销比例高达90%及92%,分别比60岁以下人群高15~30个百分点及7个百分点。城乡居民基本医疗保险的参保老年人住院报销比例最高为90%,比60岁以下人群高5~10个百分点。各项政策的综合效果是,相比60岁以下人群,老年人的政府方案占比高0.79个百分点,社会医疗保险占比高9.95个百分点。

从医疗保险支付的报销比例来看,老年人的报销比例已经很高,但家庭卫生支出占比平均为35.43%。这可能有3个方面的原因:一是医疗保险支付设置了支付封顶线,2016年城镇职工基本医疗保险基金最高支付限额为42万元,封顶线以上符合规定的医疗费用可再报销80%。新型农村合作医疗门诊、住院封顶线分别为5 000元及12万元(2015年),超过封顶线不再报销。医疗保险制度存在人群差异。二是部分医疗服务项目没有纳入医疗保险支付范围,老年人住院服务的家庭卫生支出占比远高于门诊,其中近四成是自费费用。三是老年人医疗费用的自付比例较低,但绝对值较高。因为老年人多患慢性病、共患疾病,对医疗服务存在刚性需求,家庭卫生支出负担仍然较重。治疗性卫生费用居前3位的疾病类型分别是循环系统疾病、肿瘤、呼吸系统疾病,其个人负担比例在24.85%~38.16%。根据《2013上海市卫生服务调查报告》,这些也是老年人患病率最高的疾病类型,影响的人群面广,但仅有部分恶性肿瘤疗法被纳入大病保险的补充报销范畴,提高筹资公平性仍然是完善医疗保险制度的重要议题。2016年起,上海市整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗为城乡居民基本医疗保险,缩小了参保人员的保障水平差距,但与城镇职工基本医疗保险相比,筹资水平与保障待遇仍存在差距,需进一步统筹完善基本医疗保险制度,提高各制度参保老年人利用医疗卫生服务的公平性。

对于个人总体负担较重的疾病,短期内建议按照“病情重、病程长、费用高”的原则,逐步扩大病种范围,减少重大疾病患者的家庭卫生支出,特别是针对患重大疾病的老年人,实施“再减负”的措施。从长远来看,设立医疗费用自负封顶线,有效防止家庭卫生支出负担过重,防范因病致贫和灾难性卫生支出。设置医疗保险支付封顶线而非参保人员自负封顶线,其防范的是医疗保险收支平衡风险,而非患者疾病风险。该制度造成的后果是低收入人群、罹患重大疾病的人群仍然看不起病,其应当享受的公共卫生资源被其他人群所利用。建议根据经济发展水平,划定自负封顶线的水平及收入水平线(底线公平),经审查后由统筹基金全额支付封顶线以上的医疗费用。对于老年人的自费项目,建议选择成本-效果好、与社会经济水平发展相适应的服务项目和药物,考虑纳入报销范围。同时,加强自费项目的管控,重点管理老年人、重点疾病类型的自费费用,利用大数据对各医疗卫生机构的总体自费比例、重点疾病自费项目和比例进行监测和公示[2]。

3.4 基层机构与门诊服务的个人负担比例低,需调整费用结构以合理控制费用筹资与功能维度的矩阵分析显示,门诊服务的家庭卫生支出占比较低。老年人门诊服务家庭卫生支出占比为19.83%,同期住院服务达38.23%,老年人与60岁以下人群门诊服务的家庭卫生支出占比差异大。鼓励老年人接受适当时期和适当内容的服务,减少老年人不合理利用住院服务,避免或延缓入院,对于减轻筹资压力、降低老年人直接疾病负担具有重要意义。降低住院服务、减少门诊服务不能以牺牲患者的真实需要为代价,而要基于真实的医疗需求评估。目前,上海市医疗体系仍为自由就诊模式,对于患者的医疗需要缺乏有效的指导和引导,需实时、准确地对老年人的健康服务需要进行评估。如英国通过对健康、医疗数据整合和知识管理平台的搭建,开发了多种风险预警工具,并在国家卫生服务体系组织中广泛应用,包括伦敦西北区的护理评估体系、剑桥开发的“临终关怀计划工具”、牛津郡的风险分层工具等[3]。上海市大数据平台日趋完善,医疗卫生机构的信息化水平逐步提高,下一步应将这些“信息孤岛”联结起来,利用平台数据开展决策分析,实现对高风险群体的有效管理和分类服务。

筹资与机构维度的矩阵分析显示,基层医疗卫生机构的个人医疗负担较低。2014年,上海市基层医疗卫生机构的公共筹资占比较医院高24.35个百分点,家庭卫生支出占比为15.87%,个人负担较医院低1倍多。基层医疗卫生机构的门急诊、住院次均费用分别约为医院的40%和60%。上海市进一步实行“1+1+1”医疗机构组合签约试点,居民可分别选择1家社区卫生服务中心、1家区级医疗机构和1家市级医疗机构进行签约。该政策目标是从老年人起步,优先满足60岁及以上老年人、慢性病患者的签约需求。通过渐进式的改革方式,使大部分人群都能进入分级诊疗体系,把常见病、初级保健留在社区。在外部政策环境方面,应进一步加大不同级别医疗卫生机构的医疗保险报销比例和价格水平差异,利用经济杠杆促进就诊下沉基层。

·作者声明本文无实际或潜在的利益冲突

| [1] |

CRILLY J, CHABOYER W, WALLIS M. A structure and process evaluation of an Australian hospital admission avoidance programme for aged care facility residents[J]. J Adv Nurs, 2012, 68(2): 322-334. DOI:10.1111/jan.2011.68.issue-2 |

| [2] |

金春林, 李芬, 王力男, 等. 居民卫生筹资与医疗费用负担实证分析:以上海为例[J]. 中国卫生政策研究, 2013, 6(5): 32-36. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2013.05.006 |

| [3] |

谢春艳, 金春林, 王贤吉. 英国整合型保健发展经验及启示[J]. 中国卫生资源, 2015, 18(1): 71-74. |

2018, Vol. 21

2018, Vol. 21