2. 西南石油大学地球科学与技术学院

2. School of Geoscience and Technology, Southwest Petroleum University

随着油气勘探开发精细化程度提高及成本逐年上升,油田公司对井位部署、设计及正钻井跟踪提出了更高的要求,非常重视井—震深度误差精度,将其作为一项考核地震成果精度的重要指标。

在国家标准《地震勘探资料解释技术规程》中[1],规定了井—震深度相对误差标准。影响井—震深度误差精度的因素很多,例如偏移成像方法及速度模型精度[2-4]、变速时深转换层速度精度[5-6]、层位标定[7-14]、地震剖面反射特征与声波合成、VSP记录的差异[15]、地震纵向分辨率和资料信噪比[16]、构造成图方法[17]等。

各含油气盆地或同一盆地不同区域的地震地质条件不同,影响其井—震深度误差的主控因素也不尽相同,如何将井—震深度误差标准建立在具有一定的理论基础,在生产实际中具有合理性和可操作性,是十分必要的。笔者以四川盆地油气勘探为例,对影响井—震深度误差的主控因素进行全面分析,并提出相应的提高井—震误差精度措施。针对油田勘探、评价、开发和精细开发等不同阶段,基于地震勘探基本原理和方法,探讨并厘清井—震深度误差精度合理的指标及可控范围,以及能够达到的最高精度,供油田公司参考。

1 国家标准井—震深度误差简介依据国家标准《地震勘探资料解释技术规程》(GB/T 33684—2017),制定了山地复杂构造、平原及其他地区的井—震深度相对误差标准(表 1)[1],但未说明相对误差和绝对误差的影响因素,在实际工作中可操作性较低。近年来,油田公司技术管理部门未充分考虑地震勘探方法所能达到的精度范围,自行提高技术标准,给物探解释人员带来难以企及的高度。该标准笼统地以二维地震、三维地震勘探及100km2有多少口井,按山地复杂构造及平原两类地区,半定量规定了井—震深度相对误差标准,没有考虑井—震深度绝对误差和目的层深度,因为相同井—震深度绝对误差,将随着深度增加,井—震深度相对误差减小。而国内各油田大部分区域已进入开发或精细开发阶段,国家标准中井—震相对误差范围整体偏大,已不适应当前精细勘探形势的需求。

2 井—震深度误差主控因素分析构造圈闭形态、高点位置及断层上下盘关系可称为地震构造成果三要素。在生产实际中,井—震深度误差可以分为普通误差和极端误差两类。普通误差是指地震构造成果三要素与实钻差异很小,且井—震深度误差在标准范围内。普通误差一般发生在地震地质条件简单的平缓构造区域,如四川盆地川中地区。极端误差是指地震构造成果三要素与实钻差异很大,且井—震深度误差远超标准。极端误差一般发生在地震地质条件复杂的山地构造区域,如四川盆地周边逆掩推覆体和川东高陡构造。

影响井—震深度误差的主控因素依次为地震偏移成像方法、速度模型精度、层位标定及纵向分辨率4个方面,可以是单一因素影响的结果,也可是综合因素影响的结果。

2.1 地震偏移成像方法及速度模型精度山地逆掩推覆体、高陡构造及其速度场复杂,时间偏移剖面构造形态畸变严重,实际高点发生偏离,若地震偏移成像解决不好,将会造成井—震构造圈闭及深度严重不符,容易出现极端误差现象[4],例如预钻断层上盘,实钻进入下盘;预钻构造高点,实际钻入构造低点或地层陡带,井—震深度相对误差很大,一般大于5%。对于岩性勘探,由于上覆地层速度场横向变化,造成速度各向异性,下伏地层的小型地质体(砂岩透镜体、裂缝发育带和点礁体等)在时间剖面上发生“漂移”,若地震偏移成像解决不好,将会给精确钻探带来困难。

获取地震深度剖面有两种途径:一是叠前深偏方法在深度域里成像,直接输出深度剖面;二是变速时深转换方法[4]。该方法可分两步走,(1)采用叠前时间偏移,对水平叠加剖面上的回转波、绕射波、断面波及倾斜反射波进行偏移归位;(2)在偏移时间剖面上,建立层速度模型,通过变速时深转换得到深度剖面,可消除时间剖面上的构造畸变现象。两种途径的地震深度成像质量取决于层速度模型精度。层速度模型由“构造+层速度”组成(简称速度模型),即把层速度充填到构造层位中去,将两者融合在一起。在实际偏移处理中,一般先进行变速时深转换得到深度剖面,为叠前深度偏移成像提供初始速度模型。

2.1.1 变速时深转换速度场建立变速时深转换层速度包括声波测井速度、VSP测井速度、地震动校正叠加均方根速度及井—震计算速度(表 2),各有其特点和应用条件。

| 表 2 地震资料解释4种常用层速度特征对比表 Table 2 Comparison of four commonly used horizon velocity characteristics in seismic data interpretation |

声波测井仪器的激发接收距小,能反映井筒周围0~2m地层的实际速度,可用于地层的细致划分及求取层速度,精度高,对地质目标精准评价意义大。VSP测井为“井下—地面”联合测量,深度值和时间值可直接记录,但由于测量点距较大,划分的层速度更接近于常规地震勘探区域速度,且精度高。相对声波测井来说,VSP测井垂向分辨率较低,其薄层的层速度精度低,但大套地层的层速度精度较高。

2.1.1.2 均方根速度当地层为水平层状均匀介质,地震反射同相轴时距曲线为双曲线,动校正叠加速度(均方根速度)通过迪克斯公式转换成层速度,且精度较高,基本上反映了地层速度结构和速度变化趋势[17],与测井速度误差相对较小。但对于山地复杂构造,地震波传播射线路径复杂,时距曲线已非双曲线,均方根速度不能完全反映地层真实速度,目前已经很少使用,仅在区域变速成图和有井约束的情况下应用。

2.1.1.3 井—震计算速度井—震计算速度采用钻井厚度∆H和地震∆T0时间计算层速度。由于地震反射同相轴层间时差大于合成记录,所以井—震计算速度普遍小于测井速度,时深转换后,地震预测深度小于实钻深度。

2.1.2 实例分析 2.1.2.1 高陡构造勘探——川东石炭系YAN7井川东石炭系(C)发育构造型油气藏,其地面主体为背斜,断层下盘发育潜伏背斜,因保存条件良好,是石炭系气藏的主要勘探目标。主体背斜速度模型的几何形态, 将影响断层下盘深层潜伏背斜速度场和地震波传播路径,进而影响下盘潜伏背斜叠前深度偏移成像精度。

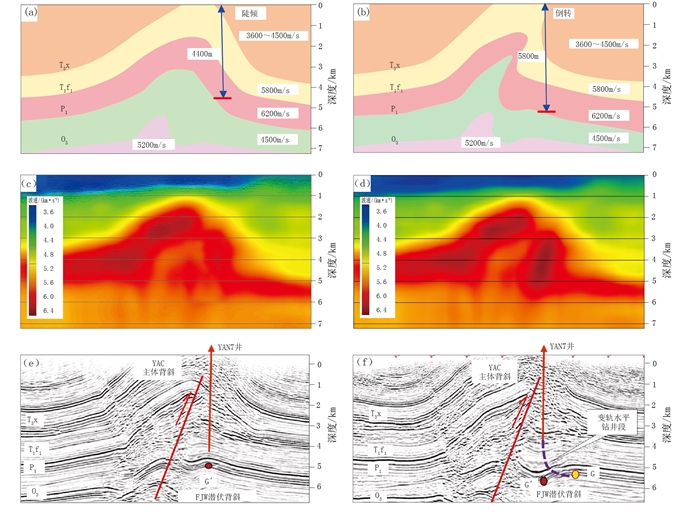

早期FJW潜伏背斜三维叠前深度偏移建立的初始速度模型,断层上盘YAC主体背斜嘉二段—石炭系(T1j2—C)采用不对称背斜模式(图 1a),通过迭代获得最终速度模型(图 1c)和叠前深度偏移剖面(图 1e)。据此地震成果部署YAN7井,钻探FJW石炭系潜伏背斜高点,石炭系底界预测深度为4680m。实钻过程中,嘉二段(T1j2)底界深度为3904m,比设计深了702m(图 2a), 嘉一段—嘉二段(T1j1—T1j2)地层倾角为西北倾20°~30°(图 2b),表明嘉二段—石炭系潜伏背斜时间域畸变现象在深度域里没有得到校正(图 1e),地震成果构造圈闭形态与实际不符,属于井—震深度极端误差,该井若按原设计深度继续钻井则不能钻入石炭系背斜高点,实际石炭系背斜高点应向南东移动一定距离(图 2c)。井位跟踪分析发现,YAN7井钻入断层上盘主体背斜嘉二段—石炭系高速地层(5600~6200km/s)发生倒转(图 1b),比不对称背斜增厚1400m(图 1a),可见早期初始速度模型出现问题。采用倒转背斜模式重新建立初始速度模型(图 1b),通过迭代获得最终速度模型(图 1d)和叠前深度偏移剖面(图 1f),FJW石炭系潜伏背斜高点相对于原设计靶点向东南方向移动600m,据此确定最终侧钻目标,采用大斜度侧钻石炭系高点,获天然气产量54.37×104m3。

|

图 1 FJW潜伏背斜叠前深偏速度模型及深度剖面 Fig. 1 Pre-stack depth migration velocity model and depth profile of FJW hidden anticline (a)、(c)、(e)分别为不对称背斜的初始速度模型、最终速度模型、叠前深度偏移剖面;(b)、(d)、(f)分别为倒转背斜的初始速度模型、最终速度模型、叠前深度偏移剖面 |

|

图 2 FJW潜伏构造井旁形态分析图 Fig. 2 Analysis of near-well structural pattern in FJW hidden structure (a)井旁构造形态(对应图 1e);(b)下盘T1j1—T1j2倾角测井;(c)侧钻井旁构造形态(对应图 1f) |

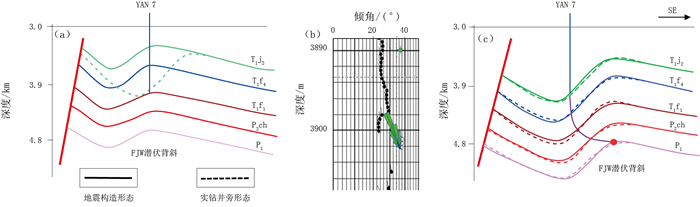

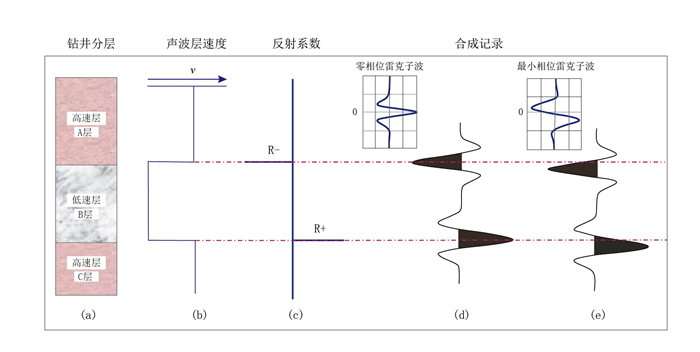

四川盆地川中PX—WS台内凹陷构造平缓,属于油气勘探老区,已进入精细岩性勘探阶段, 对地震勘探成果提出了更高要求。虽然该区地震资料信噪比、分辨率高,速度模型相对简单,但各向同性叠前深度偏移已经不能满足地质目标的精确钻探需求,需采用有井约束各向异性叠前深度偏移。川中PX1井根据各向同性叠前深度偏移成果(图 3a、c),钻探PS2井区生物礁体高点白云岩发育处,地震设计飞仙关组底(T1f1)井深为5478m,实钻时深度为5574m,井—震深度误差为96m,井下发现礁体岩性为致密灰岩,泥岩成分增多,井位跟踪分析认为PX1井并未打在礁体的高部位。依据PX1井资料,开展各向异性叠前深度偏移(图 3b、d),发现礁体上隆边界更加精细,PX1井实钻打在礁体侧翼低部位致密灰岩,未获气,该井钻探失利。

|

图 3 川中PX—WS台内凹陷PX1井叠前深度偏移剖面 Fig. 3 Pre-stack depth migration profile of Well PX1 in PX-WS intra platform sag, Central Sichuan Basin (a)各向同性速度模型;(b)各向异性速度模型; (c)各向同性叠前深度剖面(对应a中的A框);(d)各向异性叠前深度剖面(对应b中的B框) |

对比钻井前各向同性速度模型(图 3a)和钻井后各向异性速度模型(图 3b)发现,前者整体速度小于后者200~300m/s。川中广泛发育中—下三叠统雷口坡—嘉陵江组(T2l—T1j)微皱褶形膏盐层,具有非均质性强和速度变化大(4800~5800m/s)的特点,极易产生地震波能量“屏蔽和散射”效应,对下伏地层长兴组(P2ch)生物礁体的形态及反射特征影响较大。因此,有井约束各向异性叠前深偏偏移更能反映地层速度、密度等地球物理特性的细微横向变化,更能消除膏盐层对下伏地层反射特征的影响,有利于校正“孤立地质体”在时间偏移剖面上的“漂移”现象。

2.2 层位标定当获得满足地震资料解释需求的叠前时间或深度偏移地震剖面时,资料解释层位标定工作是非常重要的,直接关系到构造解释和储层预测精度。

2.2.1 合成记录、VSP剖面与地震剖面反射特征差异地震剖面上的反射同相轴所对应的地质层位,一般是通过声波合成地震记录或VSP记录标定的。因三者获取的方法不同(表 3),其反射动力学特征(波形、振幅、频率、相位特征)及运动学特征(T0时间和Δt层间时差)有一定差异[8-14],这种差异会导致井—震深度普通误差。

| 表 3 合成地震记录、VSP与地震剖面反射特征差异对比表 Table 3 Comparison of reflection features among well seismic synthetic records, VSP, and seismic profile |

(1)声波测井是层位标定及储层预测的基础资料,声波波长极短(0.015~0.035m),能识别出厘米级的薄层。经过井筒环境校正后的声波速度可反映井筒周围0~2.0m的地层速度。由声波测井与密度测井数据可高度模拟井旁地层反射系数,再将零相位宽频子波与反射系数褶积形成井旁合成地震记录。当然,也可以通过井旁地震道提取非零相位子波与反射系数褶积,会更加逼近地震剖面的井旁道。当测井曲线从深度域转换成时间域时,可能会损失高频资料,丢失薄互层信息,尤其是深部高速层,测井曲线形状产生一定变化。一般声波测井电缆垂向移动点距∆d=0.125m观测,远远小于地震资料有限频带(10~80Hz)地震波长(500~62.5m,设地层速度为5000m/s)。取测井段地层最高速度vmax,得到最小时间采样间隔∆t=∆d/vmax,可保持高频信息在时间域的完整性。

(2)VSP测井是在井中垂直观测地层剖面的地震波速度变化的,可直接记录直达的地震信号,因地震波只经过一次表层,高频能量衰减较小,相对地震勘探具有较高的分辨率;其记录的是非零相位宽频子波,地震波长较大(50~300m)。因此纵向上,层速度分辨薄层的能力相对合成地震记录有限,但薄层对地震波传播过程中的速度衰减影响较小,其横向上可反映井筒周围0~8000m范围的地层速度变化。

(3)而常规地震勘探基于地面激发接收,波前扩散、地层吸收及低(降)速带对地震波传播影响较大。地震剖面某一点接收到的反射波是来自地下三维空间,同一界面不同方位入射角的地震波,其反射系数是不一样的,叠加后的单道反射特征是一个综合响应。

总之,一般合成地震记录特征接近VSP记录,与地震剖面特征差异较大,而VSP记录反射特征更接近地震剖面。但合成地震记录可通过调整子波频率,达到与地震剖面相一致的目的。

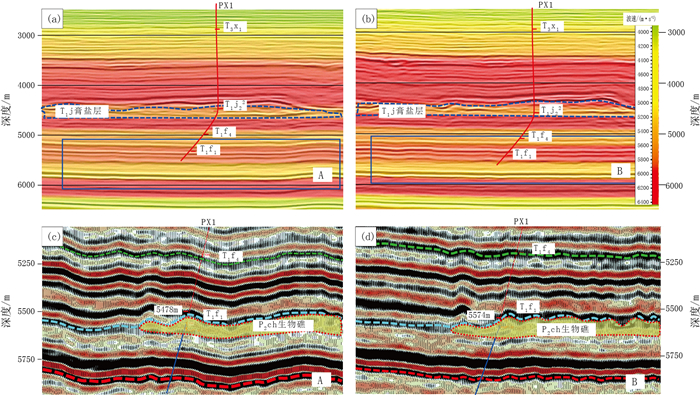

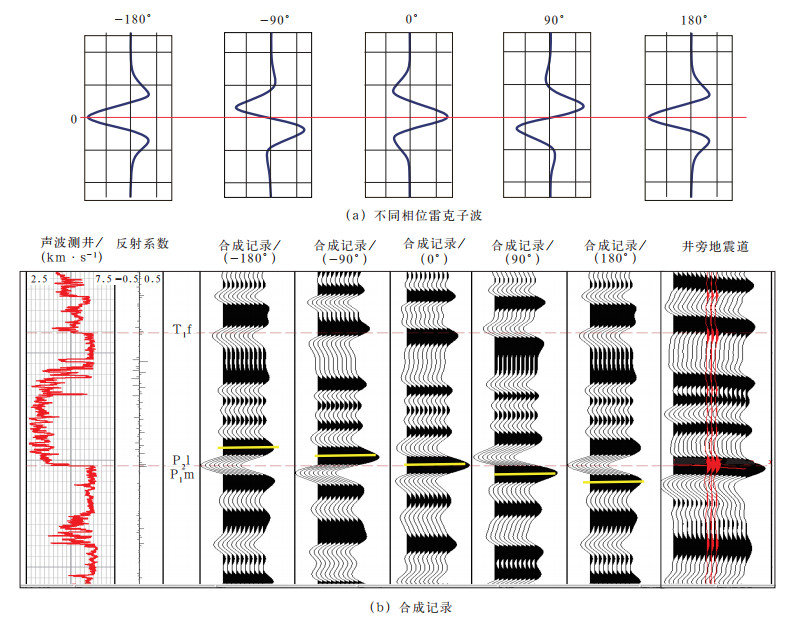

2.2.2 合成记录与地震剖面同相轴的时移及层间时差对于钻井、测井资料来讲,合成地震记录波峰顶点正对于波阻抗正反射系数,波谷低点正对于波阻抗负反射系数,无论在时间域还是深度域,和钻井分层均一一对应,不会出现时间误差和深度误差。制作合成地震记录常采用零相位雷克子波,零时刻能量即达到极值,若采用非零相位雷克子波,波峰或波谷极点不能正对于波阻抗界面,就会有一定的时移(图 4)。

|

图 4 钻井分层与雷克子波褶积合成记录示意图 Fig. 4 Schematic diagram of well stratification and Ricker wavelet convolution synthetic records |

零相位子波是非时变信号,在同频谱特性下,通过“保真保幅”及“高分辨高信噪比”处理[18]的零相位子波分辨率高于非零相位子波。但零相位子波对于地球物理勘探而言是不可实现的,因为地震波激发时,需要一定延续时间,子波能量才能达到最大峰值。所谓地震资料“双高”处理(高分辨率、高保真)就是按最小相位来处理的,最小相位子波在时变系统条件下,最接近零相位子波。

2.2.2.1 同向轴时移合成记录与VSP记录、地震记录在同一反射层存在∆t层间时差为0~25ms(厚度误差为0~75m,v=5000m/s),一般不超过半个相位。当采用非零相位角的雷克子波制作合成记录时(图 5a),相较于零相位雷克子波相移-180°、-90°,二叠系乐平统底(P2l底)波峰分别发生上时移(负向延迟,时间缩短)-10ms、-20ms;相移90°、180°时下时移(正向延迟,时间增长)+10ms及+20ms。地震最小相位子波的相位角都是正值,因此地震剖面同相轴相对于合成记录都是正向延迟,一般下移0~25ms,有时也会出现负向延迟的极个别现象,这需要从资料处理、解释进行具体分析。

|

图 5 川中MX9井不同相位雷克子波合成地震记录时间延迟图 Fig. 5 Time delay of synthetic records of Ricker wavelet with different phases in Well MX9, Central Sichuan Basin |

川中乐平统底部泥页岩与茅口组石灰岩(P1m)分界面是正反射系数,是典型的强波阻抗界面。MX9井零相位雷克子波合成记录强波峰极值与声波测井波阻抗界面、正反射系数对应极好,而井旁地震剖面乐平统底部强波峰与合成记录的也对应得很好,肉眼看不出时移现象(图 5b)。表明经过“双高”处理后,地震剖面二叠系反射特征已达到零相位雷克子波的效果。

川中地震资料解释中发现,大量的井旁地震道寒武系底界反射(

|

图 6

川中PS井区寒武系底界(  |

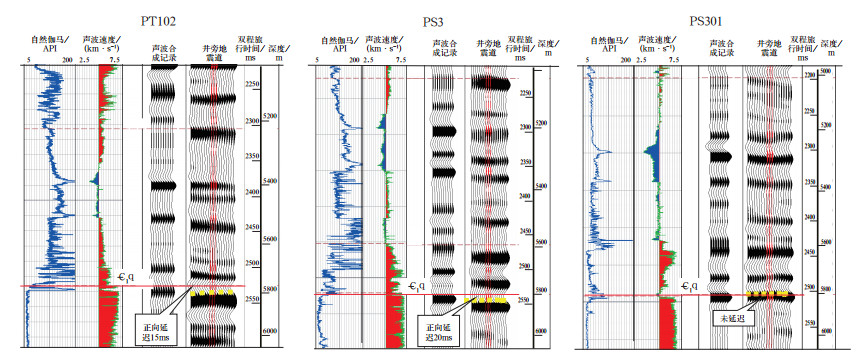

一般声波合成记录同相轴层间时差小于地震剖面(图 7),原因有3点。(1)频率高低,声波测井发射器激发频率为20~20000Hz,沿着井壁传播被接收,高频成分衰减相对较小。相比之下,地震波激发频谱0~500Hz, 经过大地吸收后,地面接收地震波频率为0~100Hz。(2)地震波传播速度与频率有关,随着频率增高而速度增加,所以声波测井地层速度大于VSP测井和地震波速度。(3)由于地震剖面通常呈现非零相位特征,相对于合成地震记录有一定延迟时间,且随着频率降低而延迟时间增大。在这3方面因素的共同作用下,地震剖面同相轴层间时差增大。

|

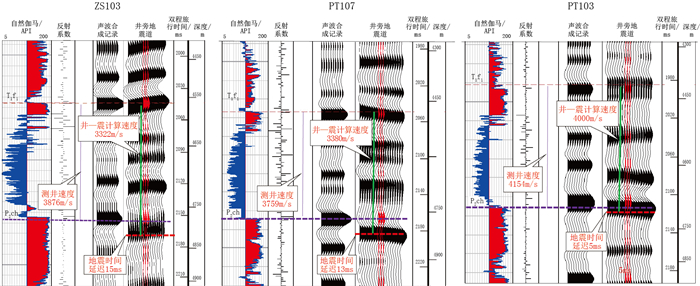

图 7 川中PT井区长兴组(P2ch)地震反射时差增大图 Fig. 7 Enhanced seismic reflection time difference of Changxing Formation(P2ch)in PT well area, Central Sichuan Basin |

川中PT井区三叠系飞仙关组(T1f)和乐平统(P2l)为海相沉积,地层岩性稳定,T1f底和P2l底都表现为强相位反射(图 7),声波合成记录的波组特征与地震剖面吻合度高。将T1f底对齐作为计时0线,ZS103井、PT107井及PT103井地震道飞仙关组—长兴组(T1f—P2l)层间时差分别比合成地震记录多15ms、13ms及5ms。

2.2.3 钻井前后地震剖面层位标定问题 2.2.3.1 已钻井可满足λ/8精细标定川中地震地质条件简单,构造平缓,地震资料信噪比高,经过70余年油气勘探,目前地震剖面界、系、统、组、段及亚段的地震反射同相轴的地质层位标定与钻井资料、合成记录吻合,地震反射波动力学特征与合成记录特征基本一致,层位标定可达到地震纵向分辨率λ/8的极限精度。

2.2.3.2 外推新井满足λ/4标定即可当沉积环境稳定, 地层及岩性横向变化不大(如海洋和大型湖泊沉积),其地震反射特征、层位及层间时差稳定,外推新井层位标定可达到λ/6~λ/4。河流相沉积、火山岩相沉积及较大沉积间断不整合面,反射波特征不稳定,对于外推新井层位标定在λ/4~λ/2区间即合理。

川中寒武系与震旦系呈不整合接触,一般同相轴为双中强反射,寒武系底界(

|

图 8 川中PT106井钻前与钻后层位标定差异对比图 Fig. 8 Comparison of pre drilling and post drilling horizon calibration results in Well PT106, Central Sichuan Basin |

受地震勘探原理和方法限制,无论采用何种“高分辨率和高保真”处理技术,所观察的地层厚薄及薄互层数量与实际不可避免地出现一定误差,进而产生一定的井—震深度误差,这就是由地震勘探分辨率所决定的。地震纵向分辨率是指地震记录能够分辨地层的最薄厚度。为了精细研究地下地质情况,要求地震勘探的分辨能力越高越好,但是地震勘探精度总是有极限的。

当岩层较厚时,同一接收点收到来自界面R1和R2的2个反射波保留着各自的波形特征,表现为2个单波,很容易分开;当单个岩层较薄,地震子波的延续时间大于穿越岩层的双程时间时,来自相近反射界面R1、R2等的地震子波,在达到同一接收点时互相叠加,就会形成一个复波,分不出各自的地震波形[2, 16]。也就是说,在地震记录上看到的一个反射波(或同相轴),有可能是来自一组相距很近的多个薄层界面的地震反射子波叠加的结果。因此,利用合成记录或VSP记录标定地震同相轴的地质层位时,并不是特指“某一无厚度的理想界面”,而是“有一定厚度的,有多个细小薄层的叠加层”。理论上,常规地震剖面分辨地层厚度的最小值为λ/4;有井约束地震反演剖面,分辨薄层的极限厚度可达λ/8。

3 以地震纵向分辨率作为井—震深度误差参考指标油田公司考核物探公司地震勘探成果主要有两项指标,一是圈闭落实精度,二是储层预测精度。其中圈闭是否落实,最重要指标就是井—震深度误差精度。井—震深度误差其中的一项是绝对误差∆H=|H0-H|(H0表示地震深度,H表示钻井深度),与地震勘探纵向分辨率波长λ的大小有一定关联度,具有相同的度量单位(m),这样利用地震波长搭起井—震深度误差分析的桥梁。因此可以把地震勘探纵向分辨率定义为井—震深度绝对误差的标准,其随深度变化作为相对误差的标准,这样在实际应用中具有一定理论基础和可操作性。

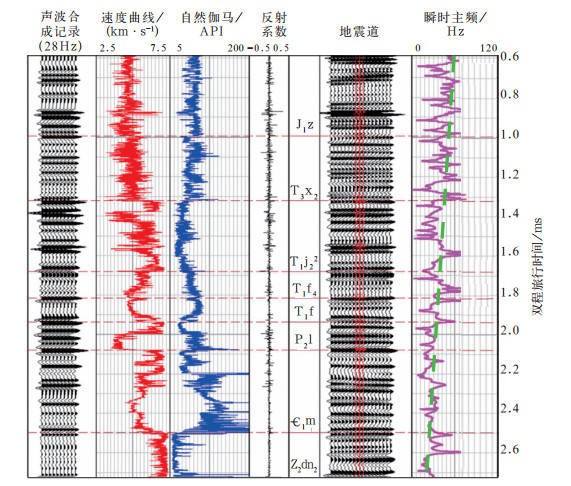

3.1 地震波长作为井—震深度误差标准 3.1.1 勘探层系的频率、波长随深度变化由于大地低通滤波作用,随着深度增加,高频成分能量吸收比低频的吸收快,地震剖面反射同相轴从浅至深频率降低,波形“由瘦变胖”,地震纵向分辨率降低(图 9,表 4)。川中从侏罗系到震旦系,勘探目的层有20余个,地震反射层次丰富,地震剖面时间长度为0~4000ms,油气勘探深度范围为0~10000m。浅层侏罗系沙溪庙组(J2s)反射频率可达50~65Hz,而到超深层震旦系灯影组(Z2dn)反射频率只有15~20Hz。若以地层速度5000m/s计算,从浅到深地震波长在77~333m变化,动态范围大。

|

图 9 川中PT1井主要勘探层系主频时移变化图 Fig. 9 Dominant frequency time shift of the main exploration targets in Well PT1, Central Sichuan Basin |

| 表 4 川中PT1井勘探层系主频与波长时移变化表 Table 4 Time shifts of dominant frequency and wavelength of exploration targets in Well PT1, Central Sichuan Basin |

将地震波长λ取分数值得到公式(1),并定义为不同勘探阶段(勘探、评价、开发、精细开发)的绝对误差标准,即用λn代替│H0-H│井—震深度绝对误差。

则相对误差Kλn为公式(2)。

| $\lambda_n=\lambda / n \quad(n=1, 1.5, 2, 2.5, \cdots, 8)$ | (1) |

| $K_{\lambda n}=\lambda_n / H \times 100 \%$ | (2) |

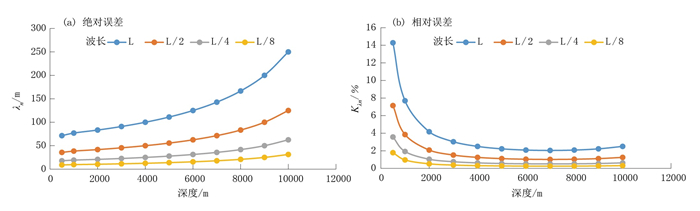

为了与国家标准的绝对误差和相对误差以示区分,我们称λn为井—震深度波长绝对误差;Kλn为井—震深度波长相对误差。可以发现,随着埋深增大,地震波频率降低而波长增大,波长绝对误差也在增大(图 10a),而波长相对误差减小(图 10b)。

|

图 10 川中不同波长井—震深度误差与深度变化关系图 Fig. 10 Relationship between well-seismic depth error with different wavelengths and depth in Central Sichuan Basin |

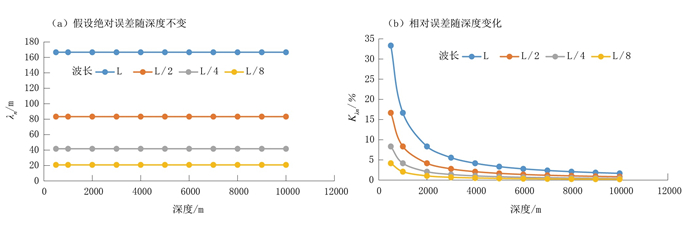

假设某一界面的频率(f=30Hz)和地层速度(v=5000m/s)随深度不变,绝对误差相同(图 11a),其相对误差随深度增大而减小(图 11b)。也就是说,同样的绝对误差下,浅层的相对误差大于深层。

|

图 11 川中波长绝对误差及相对误差与深度变化关系图 Fig. 11 Relationship between absolute and relative errors of wavelength and depth in Central Sichuan Basin |

井—震深度误差检验标准高低与勘探区域和勘探阶段有着密切关系,以四川油田为例探讨和描述地震构造成果勘探精度。四川盆地大致分为川东高陡复杂构造区、川西龙门山前带区、蜀南高丘—中隆构造区及川中低幅度构造区4个勘探区域,可分为勘探、评价、开发及精细开发4个阶段。前3个区域,因构造复杂和资料信噪低,不同勘探阶段的波长绝对误差和相对误差标准可适当放宽。

以川中PS地区震旦系灯影组低幅度构造为例,寒武系底界地震构造图精度十分重要,关系到灯影组的深度、钻井工程设计及储层预测[19-24]。寒武系底界深度范围介于6500~7400m,平均深度为7000m。分别取寒武系底界反射频率30Hz、25Hz和20Hz,以地层速度5000m/s计算波长绝对误差及波长相对误差,定义为勘探阶段、评价阶段、开发阶段及精细开发阶段的井—震深度误差标准表(表 5)。可以发现,随着频率增高,λn和Kλn误差精度相应提高。

| 表 5 川中寒武系底界波长绝对误差及相对误差表 Table 5 Statistics of absolute and relative errors of wavelength of base Cambrian in Central Sichuan Basin |

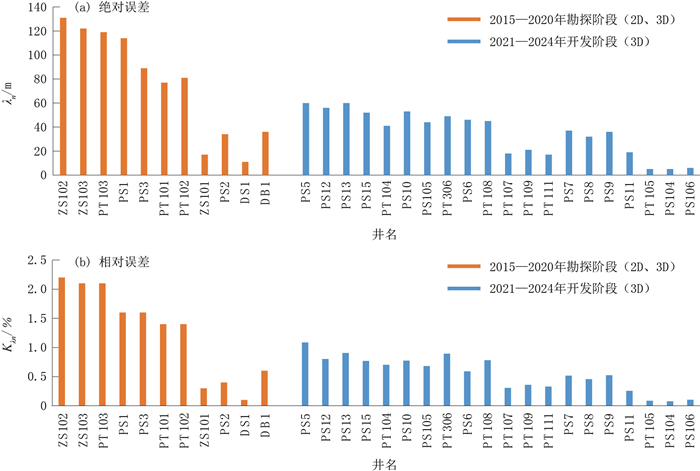

2021—2024年,川中PS井区震旦系灯影组已进入开发阶段,取寒武系底界λn为λ/3.5,在反射主频为30Hz、25Hz及20Hz条件下λn分别为52m、63m及79m,对应的Kλn分别为0.74%、0.9%及1.13%。把λn的52~79m及Kλn的0.74%~1.13%设计为寒武系底界井—震深度误差标准。据20余口勘探开发井资料统计(图 12),寒武系底界绝对误差介于5~50m,相对误差范围为0.2%~1.0%,实际井—震深度误差精度高于设计值,表明川中PS井区震旦系地震构造成果精度已满足精细开发阶段需求。

|

图 12 川中PS井区震旦系勘探开发阶段井—震深度误差图 Fig. 12 Well–seismic depth error of the Sinian in the exploration and development stages in PS well area, Central Sichuan Basin |

目前,一般采用井—震深度相对误差评判地震勘探构造成果精度,而忽略绝对误差,建议把两者结合起来,综合考虑井—震深度符合标准。

4 井位跟踪分析提高井—震符合精度目前,油气勘探开发进度和效益主要取决于地震勘探成果圈闭落实和储层预测精度。在地震勘探采集处理解释和地质工程一体化模式中,井位跟踪分析是这一系统工程中的重要一环[25-27]。井位跟踪分析是不断提升井—震深度和储层符合率,搞清地质变化规律的过程,也是一个“实践—认识—再实践”的循环和提高过程。当新井浅层井—震深度出现较大误差时,预示着深部目的层或靶心将会出现较大误差,需要依据最新钻井、测井资料,开展新一轮有井约束各向异性叠前深度偏移处理进行重新解释和认识。因为有井约束各向异性叠前深偏处理周期长,不能及时满足油田勘探开发需求,而在生产实际中,时常采用行之有效的时—深转换解释技术,进行井位跟踪分析,可取得事倍功半的效果。

5 结论(1)受地震勘探原理和方法限制,井—震深度误差是客观存在的。影响井—震深度误差是多方面的,主要包括地震偏移成像方法及速度模型精度、层位标定、地震剖面反射特征与声波合成、VSP记录的差异、地震纵向分辨率和资料信噪比,可以是单一因素或综合因素影响的结果。

(2)在采集、处理、解释和地质工程一体化勘探开发模式中,对正钻井进行井位跟踪分析,是提高井—震符合精度的行之有效的方法。

(3)建议油田公司和物探公司加强沟通交流,参考地震勘探纵向分辨率,利用地震波长分数值,制定油气勘探不同阶段井—震深度误差标准,这样在实际生产中具有一定的理论基础和可操作性。

| [1] |

国家市场监督管理总局, 中国国家标准化管理委员会发布. 地震勘探资料解释技术规程: GB/T 33684—2017[S]. 北京: 中国标准出版社, 2017. State Administration for Market Regulation, Standardization Administration of the People's Republic of China. Technical specification of seismic data interpretation: GB/T 33684-2017[S]. Beijing: China Standard Press, 2017. |

| [2] |

陆基孟. 地震勘探原理 [M]. 东营: 石油大学出版社, 1993. Lu Jimeng. The principle of seismic exploration [M]. Dongying: China University of Petroleum Press, 1993. |

| [3] |

张强, 吕世超, 许彦群, 等. 油气田开发地震技术研究现状与展望: 以济阳坳陷为例[J]. 油气地质与采收率, 2024, 31(5): 130-141. Zhang Qiang, Lü Shichao, Xu Yanqun, et al. Current status and prospects of research on development seismic technologies for oil and gas fields: a case study of Jiyang Depression[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2024, 31(5): 130-141. |

| [4] |

肖宇, 梁顺军, 陈小二, 等. 两步法地震深度成像技术及其应用效果[J]. 中国石油勘探, 2013, 18(2): 30-36. Xiao Yu, Liang Shunjun, Chen Xiaoer, et al. Two-step seismic depth imaging technology and its application result[J]. China Petroleum Exploration, 2013, 18(2): 30-36. |

| [5] |

张华军, 肖富森, 刘定锦, 等. 地质构造约束层速度模型在时深转换中的应用[J]. 石油物探, 2003, 42(4): 521-525. Zhang Huajun, Xiao Fusen, Liu Dingjin, et al. Geologic structure constrained interval velocity modeland its application in time-depth conversion[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2003, 42(4): 521-525. DOI:10.3969/j.issn.1000-1441.2003.04.020 |

| [6] |

梁顺军, 肖宇, 刁永波, 等. 库车坳陷山地复杂构造速度场研究及其应用效果[J]. 中国石油勘探, 2011, 16(4): 59-64. Liang Shunjun, Xiao Yu, Diao Yongbo, et al. Velocity field research of complex structures in Kuqa Depression and its application[J]. China Petroleum Exploration, 2011, 16(4): 59-64. |

| [7] |

陈康, 彭浩天, 戴隽成, 等. 地震资料有效频宽与分辨率的关系[J]. 天然气勘探与开发, 2022, 45(4): 33-39. Chen Kang, Peng Haotian, Dai Juncheng, et al. Relation of effective seismic-data bandwidth to resolution[J]. Natural Gas Exploration and Development, 2022, 45(4): 33-39. |

| [8] |

张永华, 陈萍, 赵雨晴, 等. 基于合成记录的综合层位标定技术[J]. 石油地球物理勘探, 2004, 39(1): 92-96. Zhang Yonghua, Chen Ping, Zhao Yuqing, et al. Integrative layer-labeling technique based on synthetic seismogram[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2004, 39(1): 92-96. |

| [9] |

凌云. 测井与地震信息标定研究[J]. 石油地球物理勘探, 2004, 39(1): 68-74. Ling Yun. Study of logging and seismic information labeling[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2004, 39(1): 68-74. |

| [10] |

李国发, 廖前进, 王尚旭, 等. 合成地震记录层位标定若干问题的探讨[J]. 石油物探, 2008, 47(2): 145-149. Li Guofa, Liao Qianjin, Wang Shangxu, et al. Discussions about horizon calibration based on well-log synthetic seismogram[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2008, 47(2): 145-149. |

| [11] |

胡峰, 窝聿楷, 梁顺军, 等. 地震数据采集现场实时输出附地质层位单炮记录的智能方法[J]. 石油地球物理勘探, 2022, 57(3): 532-539. Hu Feng, Wo Yukai, Liang Shunjun, et al. An intelligent method of instantly outputting single-shot records with geological horizons in seismic data acquisition fields[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2022, 57(3): 532-539. |

| [12] |

陈康, 吴仕虎, 冉崎, 等. 井—震精细标定影响因素分析及对策: 以川中高磨地区震旦系灯影组为例[J]. 天然气勘探与开发, 2021, 44(4): 23-35. Chen Kang, Wu Shihu, Ran Qi, et al. Influencing factors on fine well-to-seismic calibration : an example from Sinian Dengying Formation, Gaoshiti-Moxi area, central Sichuan Basin[J]. 2021, 44(4): 23-35. |

| [13] |

杜斌山, 贺振华, 曹正林, 等. 地震地质多信息融合的井—震标定方法研究[J]. 天然气地球科学, 2009, 20(2): 254-257. Du Binshan, He Zhenhua, Cao Zhenglin, et al. Well-to-seismic calibration method with multiple seismic geological information integrated[J]. Natural Gas Geoscience, 2009, 20(2): 254-257. |

| [14] |

张军华, 张斌斌, 张在金, 等. 地震低频信息缺失特征分析及拓频方法研究[J]. 应用地球物理, 2015, 12(2): 212-220. Zhang Junhua, Zhang Binbin, Zhang Zaijin, et al. Low frequency data analysis and expansion[J]. Applied Geophysics, 2015, 12(2): 212-220. |

| [15] |

宋建国, 李辉, 刘垒, 等. 合成地震记录制作中的质量控制方法研究[J]. 地球物理学进展, 2009, 24(1): 176-182. Song Jianguo, Li Hui, Liu Lei, et al. Quality control methods of synthetic seismograms[J]. Progress in Geophysic, 2009, 24(1): 176-182. |

| [16] |

李庆忠. 走向精确勘探的道路: 高分辨率地震勘探系统工程剖析 [M]. 北京: 石油工业出版社, 1993. Li Qingzhong. The way to obtain a better resolution in seismic processing: 2A systematical analysis of high resolution seismic exploration [M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 1993. |

| [17] |

梁顺军, 彭更新, 齐英敏, 等. 山地复杂构造地震成图方法探讨[J]. 石油物探, 2003, 42(4): 529-537. Liang Shunjun, Peng Gengxin, Qi Yingmin, et al. Seismic mapping of complex structures in mountainous areas[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2003, 42(4): 529-537. |

| [18] |

徐兴荣, 孟会杰, 王艳香, 等. 保真处理技术在火山岩体成像中的应用[J]. 石油地球物理勘探, 2022, 57(增刊1): 57-64. Xu Xingrong, Meng Huijie, Wang Yanxiang, et al. Application of Walkaway VSP fidelity processing volcanic rocks[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2022, 57(S1): 57-64. |

| [19] |

侯宇, 刘定锦, 雷开强, 等. 优化的AI断裂识别技术在川中北斜坡的应用[J]. 天然气勘探与开发, 2024, 47(4): 55-62. Hou Yu, Liu Dingjin, Lei Kaiqiang, et al. Optimized AI identification for faults in northern slope, central Sichuan Basin[J]. Natural Gas Exploration and Development, 2024, 47(4): 55-62. |

| [20] |

周刚, 罗冰, 张新, 等. 四川盆地德阳—安岳凹槽形成机理及灯影组沉积新格局[J]. 天然气工业, 2024, 44(8): 13-28. Zhou Gang, Luo Bing, Zhang Xin, et al. Formation mechanism of Deyang-Anyue trough and new sedimentation pattern of Dengying Formation in the Sichuan Basin[J]. Natural Gas Industry, 2024, 44(8): 13-28. |

| [21] |

李文, 李海涛, 刘曦翔, 等. 川中地区震旦系古岩溶微地貌对气藏储层及产能的控制作用[J]. 天然气勘探与开发, 2023, 46(3): 25-32. Li Wen, Li Haitao, Liu Xixiang, et al. Controls of Sinian karst micro-paleogeomorphology on gas reservoir and productivity, central Sichuan Basin[J]. Natural Gas Exploration and Development, 2023, 46(3): 25-32. |

| [22] |

余果, 李海涛, 陈艳茹, 等. 四川盆地中部古隆起震旦系气藏产量增长趋势预测[J]. 天然气勘探与开发, 2022, 45(1): 1-7. Yu Guo, Li Haitao, Chen Yanru, et al. Prediction on the production increase trend of Sinian gas reservoirs in the palaeohigh, central Sichuan Basin[J]. Natural Gas Exploration and Development, 2022, 45(1): 1-7. |

| [23] |

谢武仁, 文龙, 汪泽成, 等. 四川盆地深层—超深层碳酸盐岩油气成藏条件与勘探潜力[J]. 中国石油勘探, 2024, 29(5): 61-76. Xie Wuren, Wen Long, Wang Zecheng, et al. Hydrocarbon accumulation conditions and exploration potential of deep-ultradeep carbonate rocks in Sichuan Basin[J]. China Petroleum Exploration, 2024, 29(5): 61-76. DOI:10.3969/j.issn.1672-7703.2024.05.006 |

| [24] |

何骁, 梁峰, 李海, 等. 四川盆地下寒武统筇竹寺组海相页岩气高产井突破与富集模式[J]. 中国石油勘探, 2024, 29(1): 142-155. He Xiao, Liang Feng, Li Hai, et al. Breakthrough and enrichment mode of marine shale gas in the Lower Cambrian Qiongzhusi Formation in high-yield wells in Sichuan Basin[J]. China Petroleum Exploration, 2024, 29(1): 142-155. |

| [25] |

肖宇, 梁顺军, 倪华玲, 等. 有关山地地震勘探构造成果的钻探失利井诠释与解析[J]. 中国石油勘探, 2013, 18(4): 26-35. Xiao Yu, Liang Shunjun, Ni Hualing, et al. Interpretation and analysis about drilling failure based on mountainous seismic exploration results[J]. China Petroleum Exploration, 2013, 18(4): 26-35. |

| [26] |

梁顺军, 张晓斌, 肖宇, 等. 地震解释井位跟踪分析[J]. 石油地球物理勘探, 2012, 47(2): 315-322. Liang Shunjun, Zhang Xiaobin, Xiao Yu, et al. Seismic interpretation result updating with well information[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2012, 47(2): 315-322. |

| [27] |

李俊超, 戴城, 方思冬. 基于微地震约束的多尺度复杂压裂缝网自动反演新方法[J]. 天然气工业, 2023, 43(12): 46-54. Li Junchao, Dai Cheng, Fang Sidong. An automatic inversion method for parameter determination of multi-scale complex hydraulic fracture network based on microseismic constraint[J]. Natural Gas Industry, 2023, 43(12): 46-54. |