2. 中国工程院;

3. 中国石油规划总院

2. Chinese Academy of Engineering;

3. PetroChina Planning Institute

中国油气工业历经百年探索,已经建立了成熟完善高效的组织运作体系,形成了科学规范的石油学科,打造了一批国之重器,培养了一批高端石油人才,为国家经济发展和社会建设发挥了中流砥柱的作用。

新时代,中国油气企业认真贯彻习近平总书记“大力提升国内油气勘探开发力度”“能源的饭碗必须端在自己手里”等重要批示指示精神,全面落实“七年行动计划”,坚持“常非并举”,上下同心、攻坚克难,全力开创了油气勘探开发新局面。但是,随着国内油气资源劣质化程度加剧[1]、增储上产难度加大、技术要求不断攀升、开发成本持续升高,油气企业保障国家能源安全面临更大的风险和挑战。据此,本文系统梳理了百年来中国油气田开发实践历程,重新划分油气田开发阶段,总结油气开发的理论、认识与技术,提出油气开发面临的挑战,并对未来油气开发进行展望。

1 中国油气开发现状与阶段划分 1.1 石油储量与产量1949年新中国建立时,石油工业基础十分薄弱,全国只有玉门油田、延长油田、独山子油田开采原油,年产油量仅为7×104t,加上人造油共计12.1×104t。经过一代代石油人的努力,中国油气发现保持良好势头,油气储量总体保持高位增长。自然资源部2020年全国石油天然气资源勘查开采通报显示[2],全国已探明油气田共计1060个(其中油田771个、气田289个),页岩气田7个,煤层气田28个,二氧化碳气田3个。

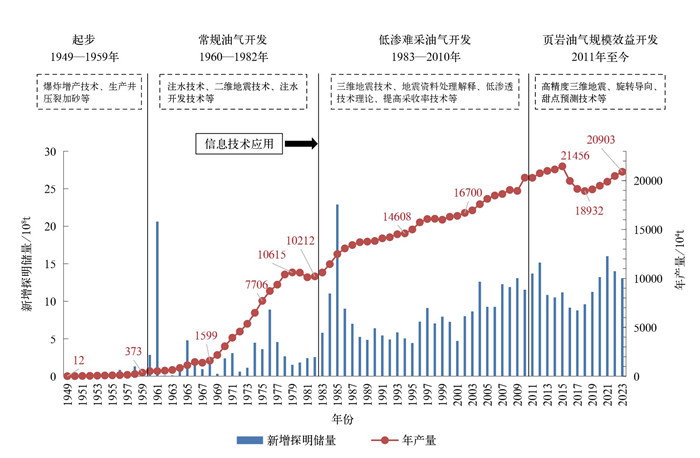

1.1.1 原油原油储量方面,1949—2023年,中国原油年新增探明储量由0.05×108t波动上升,近年来维持在8×108t以上。1961年,大庆油田发现后提交了20×108t探明储量,为中国油气上产奠定了坚实的资源基础。近年来,随着非常规资源勘探发现,长庆油田姬塬、庆城,新疆油田玛湖、吉木萨尔等地区获得重大突破,成为探明储量的主要贡献地区[3]。

原油产量方面,1949—2023年,中国原油年产量由12.1×104t增长至20903×104t,增长超1700倍。大庆油田于1960年正式开发建设,于1964年进入快速上产阶段,于1976年原油产量跨上5000×104t台阶,占当年全国原油产量的近60%,为中国甩掉“贫油”的帽子做出重要贡献。1978年,全国原油产量突破1×108t,进入世界主要产油大国行列(图 1)。

|

图 1 1949—2023年中国原油新增地质探明储量、年产量与技术阶段划分图 Fig. 1 China's new addition proven crude oil reserves, production, and division of technological development stage during the 1949-2023 |

中国原油年产量突破1×108t后,进入稳定发展时期,产量增长主要来自大油田的挖潜和技术创新。2000年以来,长庆油田、新疆油田、延长石油、塔河油田等陆上油田均有产量突破,随着塔里木盆地和海上油田的陆续开发,中国原油产量实现稳步增长,2010年突破2×108t并保持至2015年。2021年起,渤海油田原油产量突破3000×104t,占全国增量的近50%,2022年全国原油产量重回2×108t,2023年增长至2.09×108t。

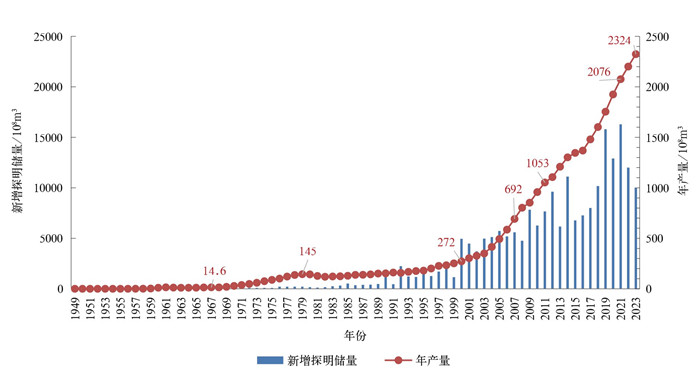

1.1.2 天然气天然气储量方面,1990年前中国天然气产业发展速度较慢,年新增探明储量较少,1989年仅为470×108m3。1990年后新增探明储量增幅较大,2003年以来,天然气新增探明储量连续20年超过5000×108m3(图 2),尤其近5年来更是突破了万亿立方米(含非常规天然气),长庆苏里格、川南页岩气成为探明储量增长的主要贡献者。

|

图 2 1949—2023年中国天然气新增探明储量与产量统计图 Fig. 2 Statistics of natural gas reserves and production in China during the 1949-2023 |

天然气产量方面,1949—2023年,中国天然气年产量由0.1×108m3增长至2324×108m3,天然气成为中国新型能源体系中的重要组成部分。一是1949—1977年为中国天然气产业的发展起步阶段。天然气工业在四川盆地发展起步,1967年威远震旦系整装大气田投产和威远—成都输气管线建成后,天然气产量从1968年的14×108m3快速增加到1977年的121.2×108m3。二是1978—2000年为中国天然气产业的缓慢增长阶段。该时期中国主要资源集中于原油开发,油气行业呈现“重油轻气”的特点,天然气产量整体增速缓慢,1996年首次突破200×108m3,2000年突破250×108m3。三是2001—2015年为中国天然气产业的快速发展阶段。随着苏里格、塔里木、普光、元坝等陆上大气田、南海海上气田的逐渐开发,中国形成以鄂尔多斯产区、塔里木产区、川渝产区和南海海域产区为主的四大天然气产区,天然气产量从2001年的约300×108m3增长至2015年的1346×108m3,增长超千亿立方米。四是“十三五”以来为天然气高速增储上产阶段,该阶段意义重大。随着四川盆地页岩气规模效益开发、鄂尔多斯等天然气产区持续稳产增产,国内天然气产量高速增长,从2016年的1369×108m3增长至2023年的2324×108m3,仅用7年时间天然气产量增长近千亿立方米,其中2021年首次突破2000×108m3。

1.2 中国油气开发阶段划分 1.2.1 起步阶段(1949—1959年)延长油矿建成了中国陆上第一口油井“延一井”,延长油矿是中国最老的地方石油企业,是新中国成立前革命根据地唯一的油田,为抗日战争、解放战争的胜利做出过贡献,被誉为“功臣油矿”。玉门油田在石油工业史上也发挥着不可替代的价值,诞生了新中国第一口油井、第一个油田、第一个石化基地。1949年后,经过10年建设玉门油田成为当时中国规模最大、产量最高、员工最多、工艺技术领先的现代石油矿场,年产原油超7×104t,占全国同期产量的90%以上。

1.2.2 常规油气开发阶段(1960—1982年)1959年9月26日,以松基三井喜获工业油流为标志,勘探发现了大庆油田。大庆油田是世界上为数不多的特大型陆相砂岩油田,1963年底大庆油田结束试验性开发,进入全面开发建设,先后开发了萨尔图、杏树岗和喇嘛甸三大主力油田,以平均每年增长300×104t的速度快速上产,年产油量于1976年上升到5000×104t,有力支撑了中国工业体系和国民经济体系的运转。油田在5000×104t/a水平连续27年高产稳产,创造了世界同类油田开发史奇迹。

1.2.3 低渗难采油气开发阶段(1983—2010年)长庆油田位于鄂尔多斯盆地,油气资源具有典型的低渗、低压、低丰度特征,由于储层致密,将油、气从地下开采出来异常困难。随着计算机技术和物探技术的进步,1980年以来,以中国首个大型特低渗透的长庆安塞油田开发建设为起点,拉开了长庆油田低渗难采油气规模开发序幕。2020年12月27日,长庆油田年产油气当量超过6000×104t,标志着中国建成年产油气当量6000万吨级特大型油气田,中国石油工业新的里程碑由此诞生。

该阶段,长庆油田立足先进的计算机、智能化技术,率先开展勘探开发地质理论创新、前瞻性技术攻关,持续聚焦低渗资源开发研究,建成了“三低”油田—安塞油田、中国规模最大的整装气田—苏里格气田[4]。辽河油田也实现稠油热采规模开发、大庆油田三次采油技术不断提高,共同推动了中国低渗难采储量的动用开发。

1.2.4 页岩油气规模效益开发阶段(2011年至今)从2005年起,国内开始关注页岩油气资源,2010年以来,通过评层选区阶段、开发试验阶段、示范区建设阶段、规模开发阶段4个阶段,建成了长宁—威远、涪陵、昭通国家级页岩气示范区,以及吉木萨尔、大庆古龙、胜利济阳页岩油国家级示范区和长7页岩油示范区等。中国石油在川南长宁、威远、昭通3个区块进行了页岩气钻探评价,2011年实施水平井宁201-H1井,在龙马溪组页岩段压裂获得商业气流,实现页岩气商业性开发突破,拉开了威远地区乃至中国页岩气开发的序幕[5]。中国石化涪陵气田是中国首个投入商业开发的页岩气田,也是目前中国最大的页岩气田,气田2012年底开发建设,截至2024年6月气田累计产量突破650×108m3。总体来看,中国页岩油气开发起步较晚,尚处于勘探开发初期阶段,由于开采难度大,很难达到美国二叠盆地、巴肯等页岩区带的经济产量条件。

该阶段,充分依托信息技术,通过海量地震资料处理解释、精细油藏描述与自动化智能化钻井工具的使用,在四川盆地五峰组—龙马溪组海相页岩探明了川南、涪陵两个页岩气大气田,实现了规模效益开发,形成了水平井多段压裂为主体的勘探开发技术与装备体系,获得了海相页岩气勘探开发的成功经验。长庆油田探索页岩油储层致密机理、成藏机理、富集规律认识,研究建立了长7源内油藏“四控”富集模式,创立了陆相页岩层系源储共生油气富集理论,首次揭示了大型内陆淡水湖盆泥页岩富含有机质形成机理,创建了其成藏新模式,形成特低渗、超低渗油田开发主体技术,接连攻克致密气、页岩油开发世界难题,引领中国油气开发进入“非常规”时代。在鄂尔多斯盆地锻造黄土塬三维地震、水平井优快钻井、大井丛钻探、细分切割体积压裂“四大利剑”,创建“大井丛、立体式、工厂化”开发模式,建成国内首个百万吨级页岩油和致密气水平井高效开发示范区,打开了低品位资源规模效益开发新局面[6]。

2 油气勘探开发理论与技术演化1905年以来,中国油气开发历经了一百余年的探索,形成了成熟的油气开发理论,并在开发实践中不断完善。总体来看,相关理论可以分为陆相、海相、低渗、非常规油气开发、深层超深层油气开发等,鉴于篇幅有限此次不再系统展开,仅对重点理论进行梳理。同时也形成了相对完善的开发技术、软件工具、计算模型和开发理念。例如,进行开发方案设计过程中,经常用到HiSim、Eclipse,CMG等软件工具,以及各油田自主研发的CQGIS、RDMS等软件,为油气开发提供了数字化智能化手段,使油气开发更加科学;达西定律、翁氏旋回预测模型等,为开发方案等油气产量指标预测提供了测算模型。

随着油气资源品质劣质化加剧,各大油公司在勘探开发过程中不断创新开发理念,早期以“低成本”理念逐渐演化,在当今页岩油气时代拓展成为“地质工程一体化、技术经济一体化”等新的规模开发、效益开发理念。除了以上模型工具和理念,在数字化智能化技术支撑下,油气开发过程中也形成了一系列成熟关键的先进开发技术。

2.1 油气开发理论的形成 2.1.1 陆相勘探开发理论20世纪二三十年代,西方国家基于“海相地层生油、陆相地层不生油”的观点认为中国贫油。以李四光、潘钟祥、谢家荣、黄汲清、孙健初等为代表的老一辈地质学家通过大量油气地质调查,于20世纪40年代末期在陆相盆地中发现了独山子油田和老君庙油田。1941年,潘钟祥正式提出“陆相地层生油”的观点[7],挣脱了传统海相生油理论对找油的束缚,推动了陆相生油理论的创新与发展。在大庆油田开发的过程中,形成了体系化规范化的陆相油田勘探开发理论,理论主要涉及油藏地质学、油藏工程、采油工程等。陆相油田勘探开发理论在1959—1970年间先后指导了大庆、胜利、渤海湾、江苏、江汉等地陆相油田的石油开采,形成了目前陆相油气资源占国内油气资源主体地位的局面。

2.1.2 海相勘探开发理论陆相油田勘探开发理论的建立和找油的成功,使中国石油工业走上独立自主发展的道路。进入20世纪90年代,鉴于中国东部陆相地层的石油产量难以大幅增长,勘探也无重大突破,国家提出了石油工业“稳定东部、发展西部”的战略方针,勘探重点从东部陆相地层转向西部海相地层。在前期积累的海相油田勘探开发理论指导下,先后发现了西南油气田、塔里木油田等海相油气田。随着油田开发实践的深入,海相油田开发也形成了相应的理论体系,主要包括碳酸盐岩储层成因机制理论和复杂介质复合流动机理理论,为塔里木盆地、四川盆地天然气开发提供了坚定的理论支撑。

碳酸盐岩储层成因机制:通过塔里木盆地北缘奥陶系典型岩溶露头区与井下缝洞系统的精细描述和对比研究,在地质条件综合分析的基础上,综合运用地球化学分析、古地貌恢复和地球物理探测等方法识别古岩溶;对宏观的—微观的、裸露的—埋藏的、溶蚀的—充填的岩溶形态进行成因组合分析;从古岩溶区域差异性、垂向分带性、时代分期性等方面,查明岩溶作用与缝洞系统的成因联系,建立了缝洞系统发育模式[8-11]。

复杂介质复合流动机理理论:缝洞型油藏中的流体,既有多孔介质渗流又有大空间的自由流动,是一个复杂的耦合流动,现有的油藏渗流理论已不能有效描述其流动特征。通过实验室物理模拟、数学模拟和理论指导,解释缝洞型介质内部的单向流动、两项流动及介质间流体交换规律[12]。

2.1.3 低渗透油藏勘探开发理论作为中国主要的低渗透油田,长庆油田在1975年进入开发阶段。长庆油田开发面临着低渗、低压、低丰度的“三低”难题,注水注气开采难度较大。1980年以来,长庆安塞油田等通过具体开发实践,形成了低渗透油藏开发理论。该理论针对低渗透油田储层连续性差且裂缝发育、采收率与井网关系密切、存在“启动生产压差”现象、渗流阻力和压力消耗大、油田见水后采液和采油指数急剧下降、注入水沿裂缝窜进严重等问题,通过采用合理缩小井距、加大井网密度(菱形井网);压裂改造提高单井产量;早期注水或超前注水保持油层压力;具备放大压差的油田逐步加大压差,提高油井产液量等技术措施,突破了“三低”油藏开发难题。在低渗透油藏开发理论的指导下,长庆油田油气产量不断攀升。

2.1.4 深层—超深层油气勘探开发理论近10年来,深层—超深层油气藏已经成为全球油气勘探开发的重要目标,深层—超深层占全球油气新增可采储量的比例在2023年达到20%左右。经过多年勘探开发实践,塔里木盆地已经发现并开发了多个深层—超深层碳酸盐岩缝洞型油藏,形成了碳酸盐岩深层—超深层油气开发理论。充分利用高性能计算机,可以对三维地震数据并行高效处理,开展高精度地震成像与缝洞体内部结构预测。在此基础上,深层—超深层油气开发理论通过洞、缝、孔变重耦合的数值模拟、优快钻井,基于缝洞空间结构的差异性水驱和注氮气洞顶驱提高采收率,以及非主应力任意方向靶向酸压改造等技术进一步实现深层—超深层油田的快速上产与稳产[13-14]。例如,“十三五”期间,深层—超深层油气开发理论支撑塔河油田和顺北油气田累计新投产800口井,新建产能650×104t,助力了新疆地区的原油生产与经济发展。

2.1.5 页岩油气勘探开发理论随着常规油气占比不断降低,致密油气、页岩油气等非常规油气对于保障中国能源安全具有重要战略意义。2008年北美巴肯致密油的规模开发震撼了世界石油界。中国页岩油气开发处于起步阶段,2023年全国页岩油产量超过400×104t、页岩气产量超过250× 108m3。目前,主要采用与地质特征相适应的水平井体积压裂的衰竭式开发,以及衰竭式开发后期注水/CO2吞吐开发等进行地层能量补充和储层有效动用[15]。

2.1.6 海洋油气勘探开发理论中国海上油田开发经历独立开发、联合开发、区域开发、整体开发4个阶段,目前在深水深层、高温高压、成熟区与新区等开发领域都取得了进展与突破。秉承勘探开发一体化和油藏工程一体化的开发理念,中国构建了一套完善的海上油田开发理论。该理论主要基于丛式井网整体加密及综合调整技术、稠油热采技术、聚合物驱技术等技术体系实现海上油田高效开发[16]。“十三五”期间,海上油田开发理论支撑中国海油新发现5个亿吨级油田、6个千亿立方米大气田,新增石油地质储量11×108t、天然气地质储量4357×108m3[17]。

2.2 油气开发技术 2.2.1 陆相油田分层注水开发技术中国陆相油田非均质性强,天然能量较弱。为了弥补原油采出后所造成的地下亏空,保持或提高油层压力,实现油田高产稳产,并获得较高的采收率,必须对油田进行注水。20世纪60—70年代,建立和发展了陆相油田分层注水开发技术。分层注水是中国油田最为基础、应用最为广泛的开发主体技术。注水方式即是注采系统,其指注水井在油藏所处的部位和注水井与生产井之间的排列关系,可根据油田特点选择以下注水方式:边缘注水、切割注水、面积注水等,随着技术进步已经形成了智能精细分层注水工艺。注水时机,指油田开始注水的最佳时间,一般需根据油田天然能量大小、油田地质特征、国家对石油的需求,以及满足最大经济效益等状况来决定,一般分为超前注水、早期注水、中期注水、晚期注水(第四代分注)。

2.2.2 海上油田开发技术海上油田开发经过多年的科研攻关和现场实践,实现了由浅水区向中深水区的跨域,建造了自升式或半潜式钻井平台、随钻测井与旋转导向钻井系统、水下生产系统等重大深水作业装备。形成了独具特色的海上油田开发技术系列,包括深水钻完井和高温高压钻完井技术、爆燃压裂储层改造技术、“虎鲸”热举高效排液技术[18]、稠油热采技术等。以稠油热采技术为例,海上稠油热采受海洋平台空间限制而无法照搬陆地常规热采技术及设施, 中国海油经过10余年探索试验,形成了热采井套损及井口抬升防控、热采井长效防砂、热采井高温井下安全控制系统、热采井注采管柱一体化的海上稠油规模化热采技术[19],已成功应用于渤海某油田。

2.2.3 提高采收率相关技术中国油气成藏条件差、开发难度大、首次采收率低,二次开发和提高采收率对提高动用程度、减缓油田产量递减具有重要意义[20-21]。在油气开发过程中,以大庆油田外围开发为代表,中国形成了提高采收率的相关理论。在二次开发中,应深入剖析开发矛盾,由单砂体刻画入手,以井网、层系优化重组为手段,提高水驱控制程度,以水驱为主结合“二加三”、泡沫驱、气驱,改善开发效果,大幅度提高采收率。其中,二次开发的共性关键技术主要包括:单砂体及内部构型精细刻画技术;以单砂体及内部构型为基本单元的剩余油表征技术;井网、层系优化重组技术;水驱油效率(优势通道影响)研究技术;扩大波及体积、控制无效水循环、提高驱油效率储备技术(泡沫水驱、气驱)。该理论在于重构地下认识体系、重建井网结构、重组地面工艺流程。提高采收率理论是指,为了开采一次和二次采油之后剩余的石油或用一次和二次采油无法进行开采的油藏,采用更为复杂的物理化学方法以增加油藏采出量的技术。在现有技术条件下,重点是要扩大波及体积、提高驱油效率,提高采收率的方法包括:热力采油法、混相驱、化学驱及微生物采油法等。

2.2.4 地质油藏技术地质油藏技术在石油勘探和开发中发挥着重要作用。充分考虑油藏的地质参数、储层特征、油气性质等,通过合理的技术,可以设计相应的技术开发政策、合理的井网井距,最大限度提高储量动用和油气田产能,实现资源高效开发。经过多年开发实践,依托计算机技术,在油藏工程方面形成了油藏描述、油藏评价、油藏模拟、油藏改造、提高采收率等相关油藏工程技术,指导了油气田开发方案编制、调整与优化,并实现油气资源的科学开发[22]。

2.2.5 低渗透油藏开发技术1989年,针对安塞油田储层渗透率不足1mD的实际,长庆油田通过技术攻关,逐渐形成了规模丛式钻井、中等规模压裂改造和超前精细注水三大技术系列。尤其是超前注水技术,采取“先注水、后采油”策略,超前半年注水,使地层压力提高到原始地层压力的110%~120%,将低压转变为常压然后再开始采油。这一开发理念的转变和技术创新,突破了“三低”油藏开发理论上不能注水的禁锢,从根本上解决了“特低渗透油田不能注水和油层压力低”的重大工程技术难题,带动整个盆地油气产量快速增长。

2.2.6 钻井技术“十五”以来,随着一批成熟技术的不断推广应用,大大提高了钻井技术水平。优快钻井技术广泛应用,提高了钻井速度;定向井、丛式井钻井技术成为常规技术,在生产中广泛应用;规模应用复杂结构井钻井技术,尤其是水平井技术,提高了油气产量,降低了开发成本;推广应用欠平衡压力钻井配套技术,实现了设备国产化并编制了中国第一部欠平衡钻井行业标准;深井钻井技术获得长足进步,复杂深井钻井速度加快;钻井液技术进步明显,油气层保护技术不断创新完善;固井完井技术不断提高;自动化智能化钻井装备、工具、测量仪器等更加成熟[23]。

2.2.7 压裂技术压裂作为低渗透油气藏,尤其是非常规储层开发的必须手段,在油气田开发过程中扮演着越来越重要的角色。近年来,分段压裂、裂缝性气藏压裂、火山岩压裂、降滤压裂、转向压裂、控缝高压裂等水平更加成熟,页岩油气水平井压裂技术工艺不断提升,由1.0不断升级直至目前的“千方砂万方液密切割”。

2.2.8 采油技术采油技术是将油气从井底举升至井口的工艺技术,经过多年开发实践,根据不同油品性质、储层性质、井底压力、渗流机理等因素,采油技术形成了系统的、完整的技术体系,包括人工举升工艺技术、堵水调剖工艺技术、稠油及超稠油热采工艺技术、多层砂岩油藏“稳油控水”配套技术、水平井开采技术、油水井大修技术、油气井防砂技术、油井清防蜡工艺技术、分层生产测试技术,以及间抽、智能工况、诊断等技术,不同技术具有不同的地质适应性。

2.2.9 地面工艺技术随着持续深入研究,地面工艺技术也不断提升。集输工艺方面,由早期开放式流程向智能、高效、清洁的集输工艺发展;处理工艺方面,气液分离、原油脱水、原油稳定、天然气脱水、天然气脱硫、轻烃回收等全流程技术工艺在计算机技术支撑下,智能化水平也不断提高。

2.2.10 信息化技术近年来油气企业愈发重视数字化发展、智能化转型,建设了一批数字化平台系统,例如中国石油建设了勘探与生产技术数据管理系统(A1)、油气水井生产数据管理系统(A2)、油气生产物联网系统(A11)等,实现了油气勘探、开发、地面等一体化、全流程数据的实时采集与监控、统计分析、多维度对比、数据共享、自动预警、远程调度等功能,向全球一流能源公司不断迈进。

3 中国油气开发当前面临的挑战及对策 3.1 勘探开发理论创新难度极大勘探开发理论创新是取得重大突破的关键。近年来,西部某油田通过区域构造及油气富集规律研究,并充分应用高密度三维地震采集处理解释,认识到该地区存在断控岩溶储层,且位于生烃凹陷之上,走滑断裂沟通油气源,成藏条件优越,并采用大斜度井横穿断裂钻探,创新形成了两大地质理论,实现了油气勘探的重大突破,基本落实了一个石油储量10×108t规模增储上产区块,助力该地区成为中国油气资源的重要接替区。

然而,随着中国各大富油气盆地或凹陷勘探开发程度的不断提高,资源品位不断下降(例如某油气公司近7年产量中特殊岩性和非常规油藏产量占比由2016年15.1%提高至2023年的近24%),开发难度越来越大,工程技术及管理不能满足勘探开发及增储上产新需求,亟须重大理论创新的支撑。然而重大理论创新难度极大,主要体现在勘探开发对象复杂化、资源层位深度不断加深、工程设备与技术适应性难以满足等。

下一步,油气企业要充分依托自动化智能化设备与技术,聚焦勘探与开发关键领域,突破现有技术限制、突破现有理论认识,开展基础理论研究、变革性理论创新,攻关关键核心勘探开发技术与设备,打造原创理论、原创技术策源地,不断提高中国油气勘探开发能力。

3.2 非常规油气勘探开发技术适应性有待进一步提高非常规资源方面,以中国页岩气为例,一是页岩甜点的地震预测精度和分辨率不够。当前Ⅰ类连续储层预测分辨率在10m左右,5~20m的Ⅴ级断层预测符合率为62%,对小于5m的Ⅰ类连续薄储层、断距小于10m的小断层和裂缝发育预测精度不足,影响了铂金靶体钻遇率,以及套损、压窜的预防规避。二是钻井技术有待提升。深层页岩气埋深大,上覆地层可钻性差,钻速低,2023年西南地区某项目页岩气钻完井周期约为110天,较中深层长40天,单井综合投资超过8000万元。三是压裂工程难度大。深层页岩破裂压力增高,地应力增大,套变居高不下,2021年的页岩气井压裂统计表明,套变率为19.25%,部分井段无法压裂改造;2022年,某区块的钻井套变率高达68%,严重影响了压裂作业效率及效果,即使通过增加套管壁厚、钢级,以及调整压裂参数、作业顺序及节奏等手段,套变在天然裂缝、断层发育区依然高发。

超深层碳酸盐岩开发方面,一是面临次级断裂描述、油藏动态监测及建模、水平井工程地震预警等问题。二是固井质量不高,存在安全隐患,固井后钻塞期间套管变形且原因尚不明确;在CO2环境下水泥环长期密封可靠性有待验证;缝洞型碳酸盐岩断溶体井漏失返后,继续钻进困难,漏溢转换井控风险高;超深井层井底温度高,现有抗高温定向工具及仪器难以满足工况要求。三是随钻影响因素复杂,评价方法尚不成熟。四是储层改造存在暂堵分段效果差,以及部分井改造效果不够理想等问题。

下一步,油气企业应针对非常规油气、超深层油气等资源开展技术攻关,破除当前存在的技术矛盾和瓶颈问题,不断提高难采储量技术适应性,为实现非常规油气、超深层油气规模效益开发提供坚实的技术保障。

3.3 油气开发成本居高不下近年来,随着油气资源勘探开发程度提高,资源劣质化加剧,埋深大、物性差、分布复杂等渐成常态,新增探明储量中低品位难动用资源占比大幅攀升,勘探开发成本大幅攀升,加上东部主力油田均进入“双高”开发阶段,提高采收率、三次采油成本不断增加。研究认为,在目前技术水平下,中国东部主力老油田开发桶油成本普遍在50美元左右,西部新建产能桶油综合成本为45~55美元,增储上产面临巨大成本压力。

以页岩油气为例,不同盆地、区带或层系页岩油气的成藏条件、富集程度、勘探开发条件及难度差异较大,导致不同地区或不同项目的投入产出差异极大。目前,四川盆地中浅层页岩气在国家补贴的情况下实现了规模效益开发,而中浅层页岩气只占盆地页岩气总资源量的20%左右,剩余80%左右的页岩气资源集中分布在3500m以下的深层,目前规模上产还没有突破经济下限;页岩油只是在鄂尔多斯示范区或部分甜点区块实现了有效开发,规模效益建产难度较大。以浅层页岩气为例,西南地区某浅层气项目设计产能14×108m3/a,1500~2000m井深,由于地质构造复杂、压力系数偏低,以及低压排水采气与地面长距高压差,集输工艺不适应等因素,导致单井产量未达预期。由于井口压力低、递减快,项目平均井口压力已由开发初期的6MPa降至当前的0.8MPa左右,需要采用平台+节点+集气站三级增压才能达到外输管网最低进气条件,每立方米操作成本增加近20%,很难实现效益开发。

与之类似,西部某油田储量主要在致密油藏中,油藏储层非均质性强,规模有效开发难度大。虽然针对致密油藏开展不懈的工程技术攻关,形成了水平井—体积压裂为主体的配套技术,开发效果不断提升,但是对开发试验期(2015—2018年)和500×104t快速上产期(2019—2022年)项目投资效益进行了估算,税后财务内部收益率均较低,投资效益不理想。

下一步,油气企业要深入学习美国页岩革命经验,加强先导试验攻关研究,加快形成低成本适应性开发技术。同时,做好项目层面和企业层面经营管理,通过市场化改革、全生命周期管理、风险合作、体制机制优化等手段,促进降本增效,实现油气资源效益开发。

3.4 资源勘探开发与征地、环保矛盾进一步凸显一是油气勘探开发力度与用地问题日益突出的矛盾。近年来,随着油气勘探开发力度的加大,钻探等工作量不断增加,对土地等需求规模明显攀升,却面临日益突出的用地问题,包括规划指标缺口大、耕地占补平衡难、废弃井场用地退还及用地程序复杂、征地困难等。在中西部地区,部分风险探井、地震勘探等作业施工因用地手续未能及时办理而被长时间拖延、耽搁,不利于推进油气发现和增储上产;在东部地区,地方建设项目挤占或优先于油气开发项目用地,导致建设用地指标捉襟见肘,无法满足资源挖潜、稳产的需要。个别地方甚至以成立合作公司为供地前提,要求石油企业与地方合资合作开发当地油气资源。

二是增储上产与生态环境保护不协调的矛盾突出。“十三五”以来,国家加大生态文明建设力度,不断强化生态红线和自然保护区划定工作,极大改善了生态环境,同时对油气资源开发工作提出了更高的环保要求,并直接影响油气增储上产。集中体现油气资源勘查区块、油气开发生产作业区与生态红线和自然保护区存在较大面积重叠,进而导致较大规模的油气储量和产量被划入自然保护区,无法进行正常勘探、开发生产。某大型油气公司目前与生态红线和自然保护区重叠的油气勘探、开发生产区面积分别超过10×104km2、2×104km2,涉及探明储量超过10×108t油当量、产量超过1000×104t油当量,对油气勘探开发增储上产构成挑战。

下一步,油气企业应积极向国家争取科学划定生态红线和自然保护区,建立完善协调机制,处理好油气勘探开发与生态红线、各类保护地之间的矛盾和问题,统筹兼顾各方利益,推进油气资源开发与环境保护、能源安全及生态安全的协调发展。

此外,随着国家“双碳”战略目标的推进,中国油气企业还面临着低碳发展、绿色转型等新的约束,对油气企业发展带来了更多挑战。

4 展望 4.1 向智能化转型,是油气企业发展的根本路径石油工业的发展史就是一部油气科技创新史,从早期的顿钻技术发展到目前的自动化智能化油气开发技术,每一次重大油气突破都是由科技创新引导。当前,勘探开发对象总体呈现“老低深非”特点,对科技创新提出更高要求。随着勘探开发程度不断提高,国内油气开采难度越来越大;新探明资源向深层、深海、非常规领域转移,规模效益勘探开发技术瓶颈与地质难题始终存在。“十三五”期间,地质工程一体化、致密砾岩高效开发、水平井优快钻井[24]、体积压裂等系列理论技术,助力了老油气田稳产、大油气田规模效益开发;各油气技术服务与装备制造企业立足现场开发需求,充分依托数字化手段,持续攻关地质、技术难题,形成了适应性的开发技术和大国重器。随着油井深度增加,钻机设备由最初20钻机达到目前的120DB钻机,自动化程度不断提升;为适应超深井钻测井、录井、试井需要,超高温高压的测井设备投用现场,可承受230℃高温和170MPa高压;陆上、海洋节点(OBN)物探采集设备正式投用,具有高保真和高对地耦合性优势,拥有更好的数据采集质量;页岩油气开发中旋转导向工具为钻井提供了“眼睛”;工程技术EISC智能化决策支撑系统,打造了一体化专家支撑—现场施工模式。一系列“国之重器”,为油气开发提供了坚实的保障。

近年来,非常规油气实现跨越式发展,难动用储量屡获突破,在油气产量占比中越来越大。现有技术水平适应性不足,低成本高效开发难度较大,对技术创新的需求越来越大。向智能化转型是油气企业发展进步的根本路径。

4.2 非常规油气开发,将在国内油气开发中占据重要地位美国“页岩革命”改变了世界能源与地缘政治格局,为中国非常规资源开发提供了新的思路和技术手段。中国非常规油气资源储量丰富,陆相盆地中高成熟度页岩油地质资源量为283×108t,主要分布在鄂尔多斯、准噶尔、松辽和渤海湾等盆地;陆上页岩气地质资源量为121.86×1012m3,技术可采资源量为21.81×1012m3,主要分布在四川盆地。丰富的页岩油气资源未来将在油气开发中占据重要地位[25]。

未来,随着中国油气勘探开发程度提升,页岩油气、致密气、深层煤层气等非常规油气资源的开发将在油气工业中进一步占据重要地位。2010年以来,国内非常规油气开发先后经历了先导试验、开发试验、示范区建设、规模建产等阶段,2023年实现了页岩气约250×108m3、页岩油突破400×104t,在国内油气产量占比逐年增加,并成为重要的接替资源。但是不得不看到,中国非常规油气资源在成藏条件、地理地貌方面与北美有较大差异,技术适应性还有待进一步提升、规模效益开发面临较大挑战,亟须相关科技攻关、政策配套、市场化改革以促进非常规油气产业发展。

4.3 绿色低碳转型,是油气企业可持续发展的必然趋势截至2023年,全球已有57个国家地区实现碳达峰,2020年9月中国也作出了“中国要力争于2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”的庄严承诺,表明了中国为全球应对气候变化做出重大贡献的决心。国内油气企业高度重视国家“双碳”战略,以实际行动响应国家低碳目标,分别提出了各自企业低碳发展、绿色转型的新思路新模式新目标,明确了绿色低碳转型的路径选择。无独有偶,国际石油公司壳牌、bp、道达尔能源也基于低碳背景进行了业务变革与重组,将绿色低碳发展融入企业组织架构和公司战略。未来,低碳绿色转型,将成为油气企业可持续发展的必然趋势。

5 结束语1905年延长油矿开发,开启了中国近现代石油工业的序幕,油气田勘探开发在理论、技术、装备方面持续创新,2023年实现了国内原油产量2.09×108t、天然气产量2324×108m3的巨大成就。历经百年油气田开发实践,目前中国已经形成了上中下游一体化的石油工业体系,产业成熟完善、协同性好、运作效率高,为国家经济发展和社会稳定做出了突出贡献。但是不得不看到,面对世界未有之大变局,中国能源安全矛盾愈加突出,油气开发在技术适应性、开发成本和智能化融合方面还面临较大挑战,我们需要坚定信心、坚持创新,推动我国油气开发事业向更高水平迈进。

| [1] |

邹才能, 翟光明, 张光亚, 等. 全球常规—非常规油气形成分布、资源潜力及趋势预测[J]. 石油勘探与开发, 2015, 42(1): 13-25. Zou Caineng, Zhai Guangming, Zhang Guangya, et al. Formation, distribution, potential and prediction of global conventional and unconventional hydrocarbon resources[J]. Petroleum Exploration and Development, 2015, 42(1): 13-25. |

| [2] |

自然资源部. 全国石油天然气资源勘查开采通报(2020年度)[EB/OL]. (2021-09-17)[2024-02-15]. http://gi.m.mnr.gov.cn/202109/t20210918_2681270.html. Ministry of Natural Resources of the People's Republic of China. National petroleum and natural gas resource exploration and extraction report (2020)[EB/OL]. (2021-09-17)[2024-02-15]. http://gi.m.mnr.gov.cn/202109/t20210918_2681270.html. |

| [3] |

支东明, 李建忠, 杨帆, 等. 准噶尔盆地吉木萨尔凹陷二叠系全油气系统地质特征与勘探开发实践[J]. 中国石油勘探, 2023, 28(4): 14-23. Zhi Dongming, Li Jianzhong, Yang Fan, et al. Geological characteristics and exploration and development practice of the Permian full oil and gas system in Jimsar Sag, Junggar Basin[J]. China Petroleum Exploration, 2023, 28(4): 14-23. DOI:10.3969/j.issn.1672-7703.2023.04.002 |

| [4] |

胡文瑞, 魏漪, 鲍敬伟. 鄂尔多斯盆地非常规油气开发技术与管理模式[J]. 工程管理科技前沿, 2023, 42(3): 3-12. Hu Wenrui, Wei Yi, Bao Jingwei. Development technology and manage model of unconventional hydrocarbon resources in Ordos Basin[J]. Frontiers of Science and Technology of Engineering Management, 2023, 42(3): 3-12. |

| [5] |

邹才能, 赵群, 丛连铸, 等. 中国页岩气开发进展、潜力及前景[J]. 天然气工业, 2021, 41(1): 1-14. Zou Caineng, Zhao Qun, Cong Lianzhu, et al. Development progress, potential and prospect of shale gas in China[J]. Natural Gas Industry, 2021, 41(1): 1-14. |

| [6] |

孙焕泉, 蔡勋育, 胡德高, 等. 页岩气立体开发理论技术与实践: 以四川盆地涪陵页岩气田为例[J]. 石油勘探与开发, 2023, 50(3): 573-584. Sun Huanquan, Cai Xunyu, Hu Degao, et al. Theory, technology and practice of shale gas three-dimensional development: a case study of Fuling shale gas field in Sichuan Basin, SW China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2023, 50(3): 573-584. |

| [7] |

赵子充. 思者无域: 记陆相生油理论首倡者潘钟祥[J]. 国企管理, 2022, 8: 75-76. Zhao Zichong. Thinking without boundaries: Pan Zhongxiang, the founder of the theory of oil production from shale[J]. China State-owned Enterprise Management, 2022, 8: 75-76. |

| [8] |

赵贤正, 周立宏, 蒲秀刚, 等. 湖相页岩型页岩油勘探开发理论技术与实践: 以渤海湾盆地沧东凹陷古近系孔店组为例[J]. 石油勘探与开发, 2022, 49(3): 616-626. Zhao Xianzheng, Zhou Lihong, Pu Xiugang, et al. Theories, technologies and practices of lacustrine shale oil exploration and development: a case study of Paleogene Kongdian Formation in Cangdong Sag, Bohai Bay Basin, China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2022, 49(3): 616-626. |

| [9] |

袁士义, 雷征东, 李军诗, 等. 古龙页岩油有效开发关键理论技术问题与对策[J]. 石油勘探与开发, 2023, 50(3): 562-572. Yuan Shiyi, Lei Zhengdong, Li Junshi, et al. Key theoretical and technical issues and countermeasures for effective development of Gulong shale oil, Daqing Oilfield, NE China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2023, 50(3): 562-572. |

| [10] |

赵文智, 沈安江, 乔占峰, 等. 中国碳酸盐岩沉积储层理论进展与海相大油气田发现[J]. 中国石油勘探, 2022, 27(4): 1-15. Zhao Wenzhi, Shen Anjiang, Qiao Zhanfeng, et al. Theoretical progress in carbonate reservoir and discovery of large marine oil and gas fields in China[J]. China Petroleum Exploration, 2022, 27(4): 1-15. |

| [11] |

陈建勋. 深层高压碳酸盐岩气藏孔隙结构特征及衰竭开发规律[J]. 特种油气藏, 2022, 29(5): 80-87. Chen Jianxun. Pore structure characteristics and natural depletion law of deep high-pressure carbonate gas reservoirs[J]. Special Oil & Gas Reservoirs, 2022, 29(5): 80-87. |

| [12] |

司学强, 袁波, 郭华军, 等. 准噶尔盆地南缘清水河组储集层特征及其主控因素[J]. 新疆石油地质, 2020, 41(1): 38-45. Si Xueqiang, Yuan Bo, Guo Huajun, et al. Reservoir characteristics and main controlling factors of Cretaceous Qingshuihe Formation in the southern margin of Junggar Basin[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2020, 41(1): 38-45. |

| [13] |

黄小青, 何勇, 崔欢, 等. 昭通示范区太阳气田浅层页岩气立体开发实践与认识[J]. 中国石油勘探, 2023, 28(2): 70-80. Huang Xiaoqing, He Yong, Cui Huan, et al. Practice and understanding of stereoscopic development of Taiyang Shallow Shale Gas Field in Zhaotong demonstration block[J]. China Petroleum Exploration, 2023, 28(2): 70-80. DOI:10.3969/j.issn.1672-7703.2022.04.001 |

| [14] |

马永生, 蔡勋育, 云露, 等. 塔里木盆地顺北超深层碳酸盐岩油气田勘探开发实践与理论技术进展[J]. 石油勘探与开发, 2022, 49(1): 1-17. Ma Yongsheng, Cai Xunyu, Yun Lu, et al. Practice and theoretical and technical progress in exploration and development of Shunbei ultra-deep carbonate oil and gas field, Tarim Basin, NW China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2022, 49(1): 1-17. |

| [15] |

赵文智, 胡素云, 刘伟, 等. 再论中国陆上深层海相碳酸盐岩油气地质特征与勘探前景[J]. 天然气工业, 2014, 34(4): 1-9. Zhao Wenzhi, Hu Suyun, Liu Wei, et al. Petroleum geological features and exploration prospect in deep marine carbonate strata onshore China: a further discussion[J]. Natural Gas Industry, 2014, 34(4): 1-9. |

| [16] |

周守为, 李清平, 朱海山, 等. 海洋能源勘探开发技术现状与展望[J]. 中国工程科学, 2016, 18(2): 19-31. Zhou Shouwei, Li Qingping, Zhu Haishan, et al. The current state and future of offshore energy exploration and development technology[J]. Strategic Study of CAE, 2016, 18(2): 19-31. |

| [17] |

谢玉洪. 中国海油"十三五"油气勘探重大成果与"十四五"前景展望[J]. 中国石油勘探, 2021, 26(1): 43-54. Xie Yuhong. Major achievements in oil and gas exploration of CNOOC in the 13th Five-Year Plan period and prospects in the 14th Five-Year Plan period[J]. China Petroleum Exploration, 2021, 26(1): 43-54. DOI:10.3969/j.issn.1672-7703.2021.01.004 |

| [18] |

徐长贵, 赖维成, 张新涛, 等. 中国海油油气勘探新进展与未来勘探思考[J]. 中国海上油气, 2023, 35(2): 1-12. Xu Changgui, Lai Weicheng, Zhang Xintao, et al. New progress and future exploration thinking of CNOOC oil and gas exploration[J]. China Offshore Oil and Gas, 2023, 35(2): 1-12. |

| [19] |

李中, 谢仁军, 吴怡, 等. 中国海洋油气钻完井技术的进展与展望[J]. 天然气工业, 2021, 41(8): 178-185. Li Zhong, Xie Renjun, Wu Yi, et al. Progress and prospect of CNOOC's oil and gas well drilling and completion technologies[J]. Natural Gas Industry, 2021, 41(8): 178-185. |

| [20] |

王哲, 曹广胜, 白玉杰, 等. 低渗透油藏提高采收率技术现状及展望[J]. 特种油气藏, 2023, 30(1): 1-13. Wang Zhe, Cao Guangsheng, Bai Yujie, et al. Development status and prospect of EOR technology in low-permeability reservoirs[J]. Special Oil & Gas Reservoirs, 2023, 30(1): 1-13. |

| [21] |

王香增, 杨红, 王伟, 等. 延长油田低渗透油藏提高采收率技术进展[J]. 油气地质与采收率, 2022, 29(4): 69-75. Wang Xiangzeng, Yang Hong, Wang Wei, et al. Technical advancements in enhanced oil recovery in low permeability reservoirs of Yanchang Oilfield[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2022, 29(4): 69-75. |

| [22] |

江同文, 昌伦杰, 邓兴梁, 等. 断控碳酸盐岩油气藏开发地质认识与评价技术: 以塔里木盆地为例[J]. 天然气工业, 2021, 41(3): 1-9. Jiang Tongwen, Chang Lunjie, Deng Xingliang, et al. Geological understanding and evaluation technology of fault controlled carbonate reservoir development: a case study of the Tarim Basin[J]. Natural Gas Industry, 2021, 41(3): 1-9. |

| [23] |

李阳, 薛兆杰, 程喆, 等. 中国深层油气勘探开发进展与发展方向[J]. 中国石油勘探, 2020, 25(1): 45-57. Li Yang, Xue Zhaojie, Cheng Zhe, et al. Progress and development directions of deep oil and gas exploration and development in China[J]. China Petroleum Exploration, 2020, 25(1): 45-57. DOI:10.3969/j.issn.1672-7703.2020.01.005 |

| [24] |

苏义脑, 路保平, 刘岩生, 等. 中国陆上深井超深井钻完井技术现状及攻关建议[J]. 石油钻采工艺, 2020, 42(5): 527-542. Su Yinao, Lu Baoping, Liu Yansheng, et al. Status and research suggestions on the drilling and completion technologies for onshore deep and ultra deep wells in China[J]. Oil Drilling & Production Technology, 2020, 42(5): 527-542. |

| [25] |

梁兴, 王高成, 张介辉, 等. 昭通国家级示范区页岩气一体化高效开发模式及实践启示[J]. 中国石油勘探, 2017, 22(1): 29-37. Liang Xing, Wang Gaocheng, Zhang Jiehui, et al. High-efficiency integrated shale gas development model of Zhaotong National Demonstration Zone and its practical enlightenment[J]. China Petroleum Exploration, 2017, 22(1): 29-37. DOI:10.3969/j.issn.1672-7703.2017.01.005 |