2. 中国石化石油勘探开发研究院

2. Sinopec Petroleum Exploration and Production Research Institute

在勘探评价阶段开展储量评估,显而易见存在资料少、井控程度低(只有少量探井和评价井)、资料品质不高和油藏认识程度较低等问题,导致储量评估结果的不确定性大,储量评估关键参数如何合理确定是评估人员面临的难题。深海油气勘探与陆上勘探相比,具有技术要求高、投资成本高、作业风险大、稀井高产和井控程度低的特点,特别是勘探评价阶段,一个油气田/区块只有一口井,因此在合理选取储量评估参数的过程中如何充分利用地球物理和压力测试等技术,建立可靠技术就显得愈发重要。缝洞型碳酸盐岩油气藏由于储层非均质性严重,纵横向变化快,难以确定其分布规律,含油气面积的确定存在较大的不确定性。缝洞型碳酸盐岩油气藏如何建立地震可靠技术,从而确定含油气边界和含油气面积等储量评估关键参数是本文研究的重点。

1 可靠技术的定义及其适用性分析 1.1 可靠技术的定义目前中国石油公司应用的储量标准主要有3套,分别为国家标准、SPE—PRMS(Petroleum Resources Management System石油资源管理系统)标准和SEC标准[1]。SEC标准(2009年版)较为明显的变化是新增了“可靠技术”(Reliable Technology)的内容,允许石油公司通过有针对性的新方法、新技术来开展储量可靠性、可采性评估并进行登记和披露。SEC标准(2009年版)对可靠技术的定义是经过矿场试验检验并在被评价地层或类似地层中得到一致性和可重复性证实的一项或多项技术(包括计算方法)的组合。SEC标准(2009年版)通过运用可靠技术打破了传统的以井控程度为基础的证实储量评估模式[2-5]。

SEC标准(2009年版)明确提出了可以运用可靠技术确定储量评估关键参数,例如(1)含油气面积:允许利用“可靠技术”适度扩大证实储量评估范围,即平面上可以超越传统方法规定的沿井外推1.5倍开发井距;(2)已知烃底(LKH):除非利用地质、工程和动态资料及可靠技术可以合理确定更低的流体界面;(3)已知最高油层顶界:已知烃底只有在利用地质、工程、动态资料和可靠技术合理确定了更高的流体界面时,才能在油层顶界之上部分评估证实储量。

SPE—PRMS标准允许成熟的可靠技术应用于储量评估,并将高质量的地震解释成果作为储量评估的“可靠技术”[6-13]。

国家标准《石油天然气储量计算规范》和相关储量评估文献中对储量关键参数选取中如何应用可靠技术的研究较少[14-23]。

1.2 可靠技术的适用性范围及条件可靠技术必须满足以下4个要求:

(1)必须被现场检验和证实,理论本身不能构成“可靠技术”。

(2)必须得到合理的确定性结果,确定性程度要相对较高。

(3)必须得到一致性的结论,只要使用方法得当,理论上应基本得到相同结果。

(4)必须能够被重复验证,结果被多次验证,误差都在一个可接受范围内。

国际油气储量界著名学者W.J.Lee[24-25]提出了论证一项技术是否属于可靠技术需要通过以下4个方面或步骤:

(1)所起的作用,陈述被提出的可靠技术将对目标油藏的储量评估起到哪些作用。

(2)理论依据,保证该可靠技术得以实现的科学理论依据。

(3)验证条件,论证可靠技术中的理论假设均能被满足。

(4)记录精度,定义保证“可靠性”所需要的条件,阐述如何对输入数据进行质量保证,阐述如何避免该技术的误用。

可靠技术的应用既能增加储量评估的可靠程度,更为重要的是能解决勘探开发中的特殊问题,保证勘探开发效果。在合理确定储量评估参数过程中常用的可靠技术主要有地球物理技术、试井技术、压力测试技术等。应用地球物理技术进行油气层识别、砂体展布预测和构造精细解释等;试井技术可探测油气藏的边界,确定最大油气供给范围;压力测试技术确定油(气)水界面,分析储层连通情况。油(气)水界面可通过钻井试油法、测井解释法、压力系统法(重复地层测试RFT、钻杆测试DST等压力测试)和地震预测等可靠技术确定。在具体的储量评估过程中,需要对单项或多项技术综合应用的历史评估实例进行归纳和总结,提炼出在这些领域油气藏具有一致性和可重复发生的可靠技术,以整体提升储量评估技术的研究水平,并可用于有效增加储量。

2 深海油气藏储量评估中可靠技术的选择与应用 2.1 可靠技术的选择地球物理勘探技术的规范性、成熟性保证了在储量评估中作为可靠技术发挥非常重要的作用,但三维地震数据预测的圈闭形态、岩石/流体特征或流体流动仍然存在不确定性,地震预测的精度依赖于以下3个主要因素之间产生的相互作用:地震资料的品质(带宽、频谱、信噪比、参数的拾取和处理、超覆影响等)、岩石与流体性质的不确定性和用于约束三维地震体的油气藏模型的质量。因此针对不同的含油气盆地,在不同地层、不同油气藏类型、不同流体性质等条件下,需要通过综合分析来确定具体哪种地球物理信息可归到可靠技术的范畴,要避免不加前提地将某种地球物理信息或技术笼统作为可靠技术来披露,这样做不符合可靠技术的定义。

对于确定储量和资源量流体边界范围的方法有如下描述:“根据实际钻井所钻遇的最低流体界面深度来圈定,除非有地球物理、压力等可靠技术证实本区存在更深的流体界面”。因此地球物理和压力测试等技术可以作为一种可靠技术来对油气水界面进行识别,但必须注意其适用范围和条件。

2.2 可靠技术应用的典型案例以某深海盆地D3油田为例,确定和证实使用AVO技术结合DHI技术可直接有效地识别油气,利用地震技术和压力系统法确定油水界面。

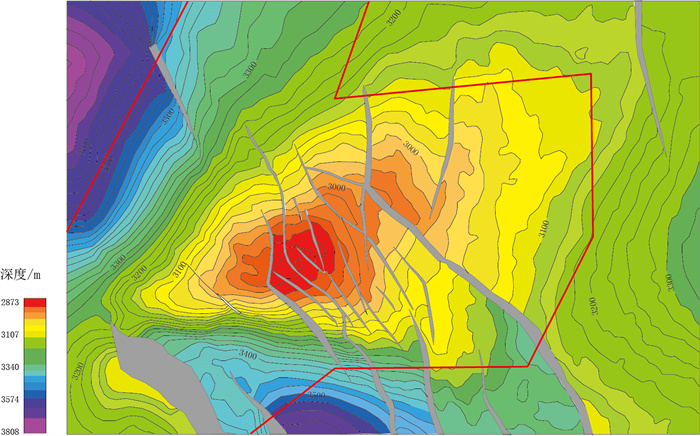

D矿权区块位于某深海盆地的斜坡区,水深为1200~1800m。探井10口,全部三维地震覆盖,主力含油层系为渐新统和中新统。D3油田位于D矿权区块北部,水深为1230m,为渐新世、中新世盐运动形成的复杂断背斜构造,断层较为发育,被几条北北西—南南东走向的断层切割,构造被分成多个小断块(图 1)。主力储层为渐新统A、Bc、Bde3套砂岩,为水道浊积岩和席状砂岩,岩性为砂岩及含砾砂岩。D3油田油藏埋藏深度为2800~3100m,岩心分析孔隙度主要集中在25%~30%之间,渗透率基本在1000mD以上,属于高孔高渗储层。

|

图 1 某深海盆地D3油田渐新统储层构造图 Fig. 1 Structure of the Oligocene reservoir in D3 Oilfield in a deep-sea basin |

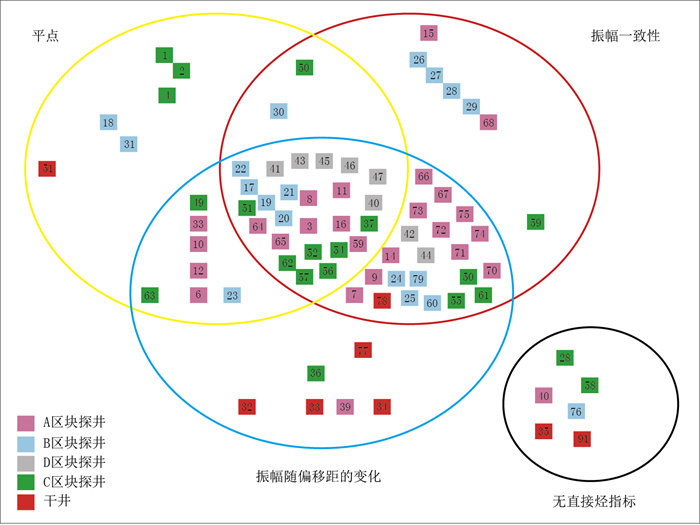

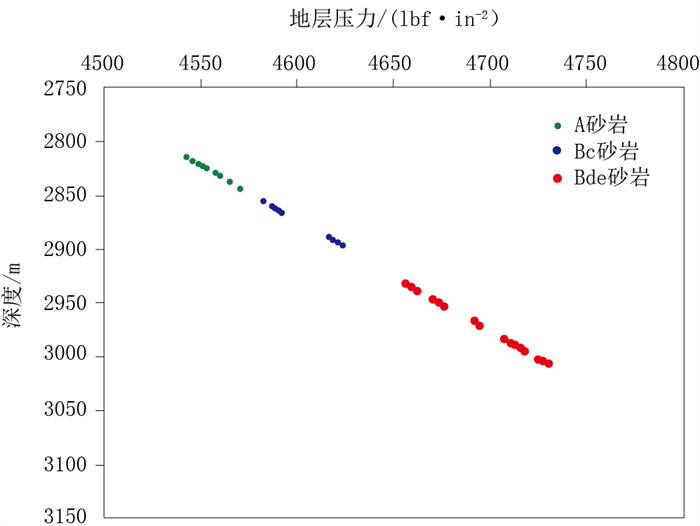

D3油田构造区域的地震资料有叠前时间偏移(PSTM)数据、叠前深度偏移(PSDM)数据及高分辨率三维地震资料,这些高品质的地震资料确保了构造解释的可靠性和深入认识该油田沉积相分布的可能性。在D矿权区块及邻近的3个深海区块,已经证实了利用高分辨率的地震振幅随偏移距变化(AVO)技术结合直接烃指标(DHI)技术可直接有效地识别油气,在4个区块74口井中的68口井识别出油水界面,成功率高达92%(图 2),这项技术已经作为一项可靠技术应用于该地区深海区域的勘探中,降低了勘探评价阶段的投入及开发的风险。根据压力测试资料显示3套砂岩为同一的压力系统(图 3),有统一的油水界面,高分辨率地震资料解释的油水界面在-3060m处,不同断块略有差异,西部、西北部基本较明显和统一,东北和东南部略高,也有可能为岩性物性的影响显示含油性差。

|

图 2 某深海盆地D3油田及邻近区块应用高分辨率地震资料直接烃指标分类统计图 Fig. 2 Classification statistics of direct hydrocarbon indicators of high-resolution seismic data in D3 Oilfield and its adjacent blocks in a deep-sea basin 黄色圆圈代表采用平点技术的探井;红色圆圈代表采用地震振幅一致性技术的探井;蓝色圆圈代表采用地震振幅随偏移距变化(AVO)技术的探井;黑色圆圈代表采用无直接烃指标技术的探井。利用直接烃指标技术的成功率为92%,即68口井/74口井。由于单独的AVO响应并不一定意味着有油气显示,因此仅有AVO证据,但没有平点或振幅一致性的探井是导致干井的原因 |

|

图 3 某深海盆地D3油田D3-1井压力与深度关系图 Fig. 3 Pressure change with depth in Well D3-1 in D3 Oilfield in a deep-sea basin 1lbf/in2=6894.757Pa |

在勘探—开发初期地质储量估算采用概率法,可采储量采用数值模拟法。主力含油层位渐新统A—B层,A层作为一个计算单元、B层中间有一个稳定的泥岩隔层分为Bc和Bde两个层;纵向上分3个层进行地质建模。评价期和开发初期由于仅有一口井,含油面积确定由高分辨率地震资料结合井点资料及压力资料综合确定。

2.3 可靠技术的适用性分析可靠技术是为了降低储量评估的不确定性,但不是储量评估中存在的所有不确定性均可以找到可靠技术。某深海盆地D3油田在储量评估中仍存在很多不确定性因素,主要有断层封闭能力、由地震资料解释出的净毛比(NRV)和地震分辨率以下的非均质性。存在的风险是因断裂作用造成的油藏分隔化;由于地层非均质性及其与断裂的相互作用而造成的油藏分隔化;对穿越多个分隔油藏的采油井能否成功地进行注水并保持地层压力;由于实际净毛比低于预期而造成石油地质储量降低。在评价期和开发初期由于仅钻遇一口井,油水界面也未确定,地质储量存在较大的不确定性,采用SPE—PRMS标准分别评估了P90、P50、P10的地质储量,随着井数的增加,地质和开发生产动态资料不断增加,油水界面和其他储量计算参数不确定性程度减小,可采储量逐渐趋于一个确定值。某深海盆地D3油田2008年投产,经过10多年的开发生产实践,验证了在勘探评价期应用AVO技术和DHI技术及压力系统等可靠技术确定的油水界面比较可靠。

3 深地碳酸盐岩油气藏储量评估中可靠技术的选择与应用 3.1 深地碳酸盐岩油气藏储量评估的难点“十三五”期间,中国在深地深层碳酸盐岩层系中探明油气储量近17×108t油当量,占中国陆上探明油气储量的35%,均为高效大油气田,是保障国家能源安全的压舱石,“十四五”期间预计探明油气储量为20×108t油当量以上,占中国陆上探明油气储量的40%。而缝洞型碳酸盐岩油气藏由于其储集体主要受岩溶或断裂作用控制,是一种特殊类型油气藏,在国内的油气资源中比重越来越大,加上开发过程中表现出的高递减,经营管理过程中储量价值存在较大不确定性。因此,准确确定碳酸盐岩油气藏的含油气边界和含油气面积是储量评估的关键内容之一。缝洞型碳酸盐岩储集体分布和流体性质非常复杂,受后期垮塌、充填改造的影响,连通程度各异,受缝洞规模、形态及后期充注影响,油水关系复杂。油气藏特点决定了录取资料难度大,井间缝洞体的平面分布规模和代表性不全面,导致合理确定储量估算参数存在一定的难度和较大的不确定性,基于碎屑岩油气藏的常规井间外推面积法确定缝洞型油气藏油井的含油气面积是不适用的。目前行标《碳酸盐岩油气藏缝洞体雕刻法资源储量估算规范》[26]提供了普遍方法和做法,但没有针对洞穴型、孔洞型和裂缝型3种不同储集空间储量评估关键参数合理取值的具体原则。

3.2 深地碳酸盐岩油气藏可靠技术的选择2000年以来,国内缝洞型碳酸盐岩油气藏勘探从地质认识到地震技术发生了巨大变化。首先油气藏地质认识不断深化,由岩溶缝洞控藏到断溶体控藏模式的变化,ST油田超深断溶体油气藏受走滑断裂体系控制,纵向油气柱高度大, 走滑断裂具有明显的控储、控藏、控富的特征。其次随着地震资料采集、处理和解释精度的不断提高,储层预测技术不断进步。地震数据的品质由初期的一般三维地震资料到ST油田的高精度三维资料,地震资料从面元为15m×15m或面元为25m×25m、覆盖次数在120次以上、以串珠状储层特征为主,到三维地震全覆盖,采集面元为25m(纵向)×25m(横向),采样间隔为1ms,目的层段主频在23Hz左右,有效频宽为10~60Hz。针对缝洞型碳酸盐岩储层开展了有效的地震反演,地震储层预测技术的钻井验证储层预测吻合率在80%以上。

随着三维地震资料精度的提高、动静态资料的丰富,地震预测储层技术的进步及认识深化,经过近20年努力,碳酸盐岩油气藏储量计算方法不断探索改进,也逐步逼近油气藏实际。缝洞型碳酸盐岩油气藏储量评估方法分为3个发展阶段:(1)1999—2013年,由于地震资料品质和储集体预测技术的局限,借鉴碎屑岩容积法,采用碾平容积法,将缝洞型碳酸盐岩油气藏视为“储层连片分布、整体含油”,采取纵向净毛比折算、平面井控碾平,含油面积以油井连线外推1.5km、水井、油井连线取井距一半。这种方法中含油面积、储层类型的确定有一定的局限性和不确定性,平面碾平、按等厚层状估算储量,未能充分体现缝洞型储集体的非均质性。(2)2014—2016年,采用改进的容积法计算地质储量,随着井控程度的增加和油气藏地质认识的深化,其含油面积的确定是根据碳酸盐岩油气藏储层发育规律和地震响应特征进行井震对比,对含油气面积进行平面雕刻,建立不同类型储集体门槛值下限,从而在构造图上圈定不同类型储层的含油面积,并针对洞穴型储层统计总结出一套赋值依据,分别计算洞穴型、孔洞型、裂缝型储层的地质储量,在一定程度上提高了储量计算精度。在含油面积和储层精细分类方面有一定进步,但空间上缝洞体的非均质性还未能很好的体现。(3)2017年以来采用体积雕刻法,基于缝洞体雕刻结果的储量计算方法,分3类储集体(洞穴型、孔洞型和裂缝型)分别雕刻有效孔隙体积,直接采用三维空间网格积分计算。体积雕刻法充分利用地震可靠技术,能更好地反映储层缝洞体空间展布规律,储量估算结果更加合理。

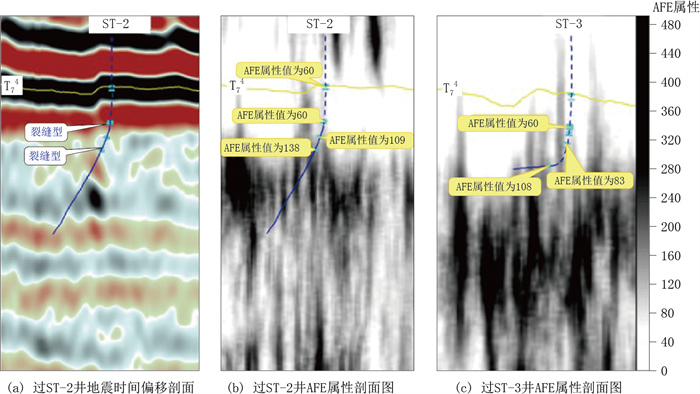

3.3 深地碳酸盐岩油气藏可靠技术应用的典型案例依据保真地震数据体,结合储层井震标定,识别出有效储层的地震反射特征并进行分类。根据地震叠后数据体,通过不同异常反射地震敏感属性优选及其门槛值的确定,得到异常反射几何体,能够刻画储层发育边界。采用了瞬时能量、频谱不连续性和断层自动提取(AFE)等地震敏感属性检测技术,对奥陶系一间房组—鹰山组碳酸盐岩储层进行多方位的预测,结合钻井、测井、录井及测试情况进行各类属性门槛值的确定,得到不同类型有效储层预测体,与有效孔隙度数据体交会后,在平面上进行投影,得到的最大投影面积来确定洞穴型储层、孔洞型储层含油面积,裂缝型储层含油面积采用AFE属性求取。

缝洞体地震识别模式,确定有利储层地震相。综合测井解释、工程异常(放空漏失)、钻时降低等因素综合井震标定,确定3类储层地震响应特征。统计塔河和顺北地区已钻井储层标定,有利储层地震相特征主要为断裂+串珠、断裂+杂乱、断裂+弱反射。洞穴型储层主要为断裂+串珠和断裂+杂乱相,孔洞型储层主要为断裂+杂乱和断裂+串珠相,裂缝型储层为断裂+弱反射相。

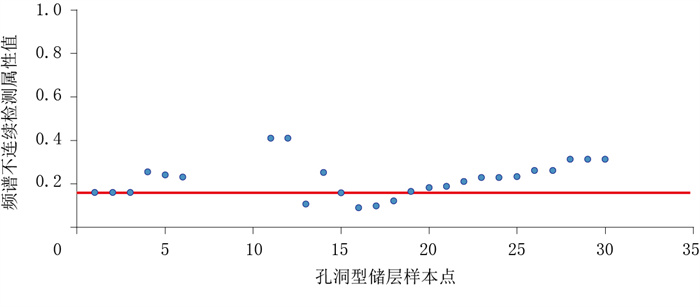

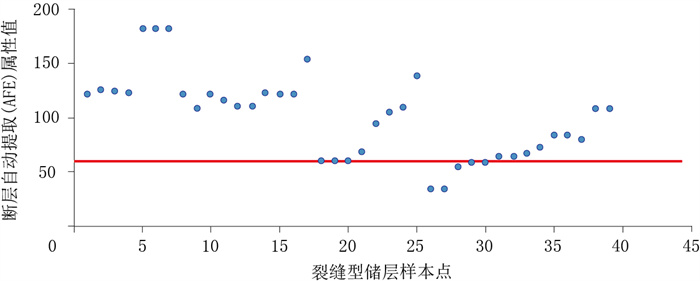

地震敏感属性体的优选和确定门槛值。根据属性与储集空间的表征关系,瞬时能量表征洞穴、杂乱属性表征孔洞、断层自动提取(AFE)属性表征裂缝;利用井震标定,确定表征各储集空间属性的门槛值;串珠相在地震上表现为强振幅特征,瞬时能量属性对该特征描述较好,综合串珠相和放空漏失点标定瞬时能量,ST-1井区洞穴型储层确定门槛值为87,通过统计单井放空漏失段瞬时能量值,得到该属性与ST-1井区三维洞穴型储层的吻合率为100%。通过对单井测井解释孔洞型储层进行精细标定,结合孔洞型储层地震反射特征及钻遇孔洞型储层单井的频谱不连续检测属性值,综合确定频谱不连续检测属性边界门槛值为0.16,对区域内所有单井孔洞型储层的频谱不连续检测属性值进行统计,得到该属性与ST-1井区孔洞型储层的吻合率为97%(图 4、图 5)。通过井震标定,优选AFE描述弱反射,利用测井解释的裂缝型储层标定确定属性门槛值,AFE属性门槛值为60,对井区内测井解释的裂缝型储层AFE值进行统计,得到该属性与ST-1井区裂缝型储层的吻合率为82%(图 6、图 7)。在确定不同类型储层地震相门槛值的基础上,对串珠反射、杂乱反射和线性弱反射进行空间雕刻,确定储层地震相的空间分布范围。

|

图 4 ST-1井区过井地震剖面与频谱不连续检测属性剖面对比图 Fig. 4 Comparison between seismic profile across well and spectrum discontinuity detection attribute section in ST-1 well area |

|

图 5 ST-1井区钻遇孔洞型储层与频谱不连续性属性值吻合率图 Fig. 5 Coincidence rate between drilled vuggy type reservoir and spectrum discontinuity attribute values in ST-1 well area |

|

图 6 ST-1井区过井地震剖面与断层自动提取(AFE)属性剖面对比图 Fig. 6 Comparison between seismic profile across well and automatic fault extraction (AFE) attributes in ST-1 well area |

|

图 7 ST-1井区钻遇裂缝型储层与断层自动提取(AFE)属性值吻合率图 Fig. 7 Coincidence rate between drilled fractured type reservoir and automatic fault extraction (AFE) attribute values in ST-1 well area |

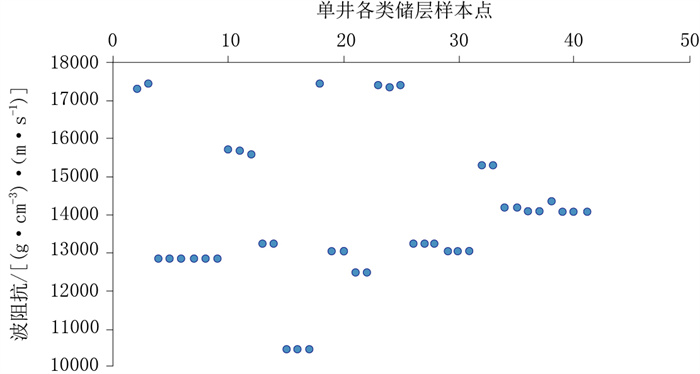

为了降低断控缝洞体相控反演的不确定性,结合储层地质模型,通过三维趋势约束,综合利用瞬时能量、不连续性、AFE等多属性,提高断控储层预测精度。波阻抗反演结果能体现断控储集体的特征,与钻井吻合性好。从波阻抗反演结果看出钻井放空漏失、测井解释成果等因素综合评价储层预测的可靠性较高,41个单井储层样本点,其中不符合样本点7个,储层预测与实钻吻合率为83%(图 8)。利用ST-1井区实钻井测井资料,同时参考邻区实测资料,拟合建立波阻抗—孔隙度量版。利用波阻抗—孔隙度量版,将波阻抗体转换成孔隙度体,单井孔隙度数据与测井解释的孔隙度吻合性好。多种类型裂缝成因和发育特征不同,因此用碾平法进行裂缝型储层体积计算;依据储层孔隙度下限值,从孔隙度体中,仅求取洞穴型、孔洞型储层的有效体积,作为储量估算的基础。洞穴型、孔洞型储层空间雕刻体平面投影即为含油面积,分别为1.23km2、2.50km2,在AFE属性门槛值确定的基础上,刻画出裂缝型储层的分布范围,断裂破碎带及裂缝发育区整体含油,裂缝型储层含油面积为30km2。

|

图 8 ST-1井区储层与波阻抗吻合率图 Fig. 8 Coincidence rate between drilled reservoir and wave impedance values in ST-1 well area |

缝洞型碳酸盐岩油气藏可靠技术应用中存在一些不确定性因素,主要有地震数据品质(带宽、频谱、信噪比、地震敏感性参数的拾取和处理)的局限性、断层发育的复杂性、油气层三维边界的不确定性及3种储集类型的非均质性等。具体表现在断裂或岩溶作用造成储量估算的边界、底界可能不规则;洞穴型、孔洞型和裂缝型3类储层内部也存在非均质性,而目前3种储集空间类型的孔隙度、含油饱和度均难以准确测定。ST-1井区奥陶系油气藏主要沿走滑断裂走向呈条带状分布,但走滑断裂不同部位存在不同的构造样式,垂直于断裂带油气藏宽度存在较大差异,油气藏宽度分布在0.3~2km[27-28],目前储量估算中统一以油气井外推2倍开发井距作为储量估算边界存在一定的局限性。上述几种不确定性因素导致了在勘探评价和开发早期阶段缝洞型碳酸盐岩油气藏应用可靠技术造成了地质储量评估结果的不确定性。

4 结论和认识(1)深海油气藏利用地球物理(AVO、DHI等技术)和压力测试等可靠技术识别油水界面,4个区块验证成功率高达92%,应用该技术降低了勘探评价阶段的投入及开发的风险。压力系统法确定流体界面比较适用于构造比较简单的深海油气藏,但对地质条件差异大和油水关系复杂的陆上油气藏应用这种方法要特别谨慎。

(2)深地缝洞型碳酸盐岩油气藏利用地震敏感属性分析技术确定含油气边界和含油气面积,通过油气田生产实际验证吻合率为83%,从而证实了该项技术具有一致性和可重复性以及合理的确定性,已经成为该地区深地缝洞型碳酸盐岩油气藏储量评估的可靠技术。

(3)对于深地缝洞型碳酸盐岩油气藏和深海油气藏等,一般是稀井高产,在井控程度比较低的情况下,利用地震可靠技术合理确定储量估算的关键参数,将拓宽石油公司可以用来确定储量估算的技术范围。

(4)目前可靠技术已经广泛应用于SEC或PRMS储量评估标准中,建议在国内石油天然气储量估算规范中补充可靠技术章节,发挥可靠技术在储量评估关键参数合理确定中的作用。今后应针对深海油气藏、深地碳酸盐岩油气藏和非常规油气藏等特殊类型油气藏,加强不同地区、不同类型油气藏可靠技术适用条件的总结和技术验证,由公司自行论证并提供具有统计意义的证据,形成适用于本地区油气藏类型储量评估的“可靠技术”。

| [1] |

肖玉茹, 黄学斌, 李姝, 等. SPE—PRMS标准油气储量分类体系与我国的差异性探讨及储量管理建议[J]. 当代石油石化, 2019, 27(9): 37-42. Xiao Yuru, Huang Xuebin, Li Shu, et al. The difference between SPE—PRMS and China's Oil/Gas reserves classification and reserve management suggestions[J]. Petroleum & Petrochemical Today, 2019, 27(9): 37-42. |

| [2] |

贾承造. 美国SEC油气储量评估方法 [M]. 北京: 石油工业出版社, 2004: 1-30. Jia Chengzao. SEC estimation approach for oil and gas resource [M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2004: 1-30. |

| [3] |

赵文智, 李建忠, 王永祥, 等. SEC标准确定证实储量边界的方法[J]. 石油勘探与开发, 2006, 33(6): 754-758. Zhao Wenzhi, Li Jianzhong, Wang Yongxiang, et al. Methods of determining proved reserves by SEC standard[J]. Petroleum Exploration and Development, 2006, 33(6): 754-758. |

| [4] |

毕海滨, 李建忠, 张君峰, 等. SEC准则证实储量评估中可靠技术应用[J]. 石油学报, 2013, 34(6): 1212-1217. Bi Haibin, Li Jianzhong, Zhang Junfeng, et al. Applications of reliable techniques to reserves estimation proved by the SEC standard[J]. Acta Petrolei Sinica, 2013, 34(6): 1212-1217. |

| [5] |

王庆帅. 可靠技术在南海气田SEC储量评估中的应用[J]. 石油实验地质, 2019, 41(6): 923-930. Wang Qingshuai. Application of reliable technology in SEC reserve evaluation of South China Sea Gas Field[J]. Petroleum Geology & Experiment, 2019, 41(6): 923-930. |

| [6] |

Etherington J R, Ritter J E. The 2007 SPE-PRMS/WPC/AAPG/SPE-PRMS petroleum resources management system (PRMS)[J]. Journal of Canadian Petroleum Technology, 2008, 47(8): 15-17. |

| [7] |

Zainul A J, Nor R M, Hong T Y, et al. An integrated approach to petroleum resources definitions, classification and reporting[C]. SPE-PRMS 38044, 1997.

|

| [8] |

Purewal S, Ross J G, Rodriguez J M, et al. Guidelines for application of the petroleum resources management system[R/OL]. [2024-04-01]. http://www.SPE-PRMS.org/industry/docs/PRMS_Guidelines_Nov2011.pdf.

|

| [9] |

Petroleum resources management system (PRMS)[R]. SPE/AAPG/WPC/SPEE, 2018.

|

| [10] |

胡允栋. 基于不确定性分析的油气储量分类与评估方法[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2007: 25-67. Hu Yundong. Oil and gas reserve classification and estimation on the basis of uncertainty analysis[D]. Beijing: China University of Geosciences(Beijing), 2007: 25-67. |

| [11] |

李秀. SPE关于储量级别的划分与确定[J]. 中国石油勘探, 2010, 15(4): 52-56. Li Xiu. Classifications and establishment of SPE reserves[J]. China Petroleum Exploration, 2010, 15(4): 52-56. |

| [12] |

肖玉茹, 黄学斌, 李姝, 等. 基于量化不确定性的储量升级动用潜力评价方法[J]. 石油实验地质, 2021, 43(1): 169-176. Xiao Yuru, Huang Xuebin, Li Shu, et al. A method for evaluating the potential of reserve upgrading based on quantitative uncertainty[J]. Petroleum Geology & Experiment, 2021, 43(1): 169-176. |

| [13] |

毕海滨, 王永祥, 胡允栋. 浅析SPE储量分类中三级储量的相互关系[J]. 新疆石油地质, 2004, 25(4): 420-422. Bi Haibin, Wang Yongxiang, Hu Yundong. Analysis of correlation among proved, probable and possible reserves in SPE reserves classification[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2004, 25(4): 420-422. |

| [14] |

高瑞祺, 吕鸣岗, 萧德铭, 等. 石油天然气资源/储量分类: GB/T 19492—2004[S]. 北京: 国家质量技术监督局, 2004: 1-6. Gao Ruiqi, Lv Minggang, Xiao Deming, et al. Petroleum and natural gas resources/reserves division: GB/T 19492—2004[S]. Beijing: State Bureau of Quality and Technical Supervision, 2004: 1-6. |

| [15] |

吕鸣岗, 程永才, 袁自学, 等. 石油天然气储量计算规范: DZ/T 0217—2005[S]. 北京: 中国标准出版社, 2005: 7-33. Lv Minggang, Cheng Yongcai, Yuan Zixue, et al. Regulation of petroleum reserves estimation: DZ/T 0217—2005[S]. Beijing: China Standards Press, 2005: 7-33. |

| [16] |

杨通佑. 石油及天然气储量计算方法 [M]. 北京: 石油工业版社, 1998: l7-39. Yang Tongyou. Estimation approach for oil and gas [M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 1998: 17-39. |

| [17] |

赵文智, 毕海滨. 储量研究中油藏边界的确定方法[J]. 中国海上油气, 2005, 17(6): 379-383. Zhao Wenzhi, Bi Haibin. The methods to determine reservoir boundary for reserves researches[J]. China Offshore Oil and Gas, 2005, 17(6): 379-383. |

| [18] |

吴国干, 胡允栋, 王永祥, 等. 重新认识中国油气储量标准与国际通行标准的对应关系[J]. 中国石油勘探, 2007, 12(5): 62-65. Wu Guogan, Hu Yundong, Wang Yongxiang, et al. Reinterpretation of corresponding relationship between Chinese and international standards for oil and gas reserves[J]. China Petroleum Exploration, 2007, 12(5): 62-65. |

| [19] |

王永祥, 张君峰, 段晓文. 中国油气资源/储量分类与管理体系[J]. 石油学报, 2011, 32(4): 645-651. Wang Yongxiang, Zhang Junfeng, Duan Xiaowen. A classification and management system of petroleum resources/reserves in China[J]. Acta Petrolei Sinica, 2011, 32(4): 645-651. |

| [20] |

毕海滨, 查全衡, 王永卓. 提高储量评估水平的三大地质要素[J]. 石油学报, 2004, 25(1): 25-29. Bi Haibin, Zha Quanheng, Wang Yongzhuo. Three geological factors for improving estimation quality of original oil in place[J]. Acta Petrolei Sinica, 2004, 25(1): 25-29. |

| [21] |

王峰, 王澍. 国外矿产储量管理主要特点及对我国的启示[J]. 中国矿业, 2012, 21(10): 5-8. Wang Feng, Wang Shu. Main features of foreign mineral reserves and revelation to our government[J]. China Mining Magazine, 2012, 21(10): 5-8. |

| [22] |

赵鹏飞, 王庆如, 王龙, 等. SPE—PRMS规则在储量和潜在资源量评估中的应用探讨[J]. 地质科技情报, 2018, 37(1): 231-239. Zhao Pengfei, Wang Qingru, Wang Long, et al. The application of SPE rules in the evaluation of reserves and contingent resources[J]. Geological Science and Technology Information, 2018, 37(1): 231-239. |

| [23] |

王永祥, 张君峰, 谢锦龙, 等. 《石油资源管理体系应用指南》导读 [M]. 北京: 石油工业出版社, 2017. Wang Yongxiang, Zhang Junfeng, Xie Jinlong, et al. Guide to the application of petroleum resource management system [M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2017. |

| [24] |

Lee W J. The "reliable technologies" rule: what did the SEC intend?[R]. SPE 139494, 2011.

|

| [25] |

Rod Sidle, Lee W J. An update on demonstrating reliable technologies -where are we now?[R]. SPE 179991-MS.

|

| [26] |

碳酸盐岩油气藏缝洞体雕刻法资源储量估算规范: DZ/T 0332—2020[S]. 北京: 国家质量技术监督局, 2020: 1-19. Regulation of fracture-cavity space carbonate reserves estimation: DZ/T 0332—2020[S]. Beijing: State Bureau of Quality and Technical Supervision, 2020: 1-19. |

| [27] |

何发岐. 碳酸盐岩地层中不整合—岩溶风化壳油气田: 以塔里木盆地塔河油田为例[J]. 地质论评, 2002, 48(4): 391-397. He Faqi. Karst weathering crust oil—gas field on carbonate unconformity: an example from the Tahe oilfield in the Ordovician Reservoir in the Tarim Basin[J]. Geology Review, 2002, 48(4): 391-397. |

| [28] |

刘宝增. 塔里木盆地顺北地区油气差异聚集主控因素分析: 以顺北1号、顺北5号走滑断裂带为例[J]. 中国石油勘探, 2020, 25(3): 83-95. Liu Baozeng. Analysis of main controlling factors of oil and gas differential accumulation in Shunbei area, Tarim Basin: taking Shunbei No.1 and No.5 strike slip fault zones as examples[J]. China Petroleum Exploration, 2020, 25(3): 83-95. |