2. 中国石油天然气集团有限公司煤层气开采先导试验基地;

3. 中国石油华北油田公司勘探开发研究院;

4. 中国地质大学(武汉);

5. 中国石油华北油田山西煤层气勘探开发分公司

2. CNPC Coalbed Methane Production Pilot Test Base;

3. Research Institute of Exploration & Development, PetroChina Huabei Oilfield Company;

4. China University of Geosciences (Wuhan);

5. Shanxi Coalbed Methane Exploration and Development Branch, PetroChina Huabei Oilfield Company

我国煤层气资源量巨大,2000m以浅资源总量达30.05×1012m3,其中高煤阶煤层气资源量约占全国煤层气总资源量的三分之一[1-6]。煤层气高效开发利用对保障国家能源战略安全、减少二氧化碳排放、实现“双碳”目标具有重要意义。沁水盆地南部是高煤阶煤层气发育区,也是我国最早进行煤层气勘探开发的地区之一,早期主要借鉴国外中、低煤阶煤层气开发理论及技术方法,以“排水—降压—解吸—产出”认识为指导,以多分支羽状水平井和直井压裂井为主体开发技术,在埋深浅、渗透率高、原生煤体结构的樊庄南部区域实现了商业化开发。但因我国高煤阶煤层气成煤及成藏条件多样复杂、储层非均质性极强,中、低煤阶的开发理论认识及开发技术不具备广泛适用性,在随后大规模推广应用中严重受阻,煤层气开发相继暴露出储量有效动用率低,仅18%;低产区成片出现;单井产气量低,平均单井日产气量为916m3;产能到位率低,仅37%;经济效益低,利润仅为0.08元/m3等现象。因此,中国石油华北油田公司(以下简称华北油田)深入剖析煤层气开发中出现的问题和挑战,提出高煤阶煤层气疏导开发理论,丰富完善了高煤阶煤层气开发理论;建立高产有利区优选标准、升级储层压裂改造技术、创新疏导排采控制技术、建立地面低压环状集输技术,解决了低产井比例高、单井产量低、排采效率低及系统运行效率低等问题。在沁水盆地南部高煤阶煤层气田应用取得显著成效,建成我国最大的煤层气田,促进了高煤阶煤层气开发理论技术的发展和完善,为我国煤层气产业的发展提供了技术支撑和可供借鉴的示范。

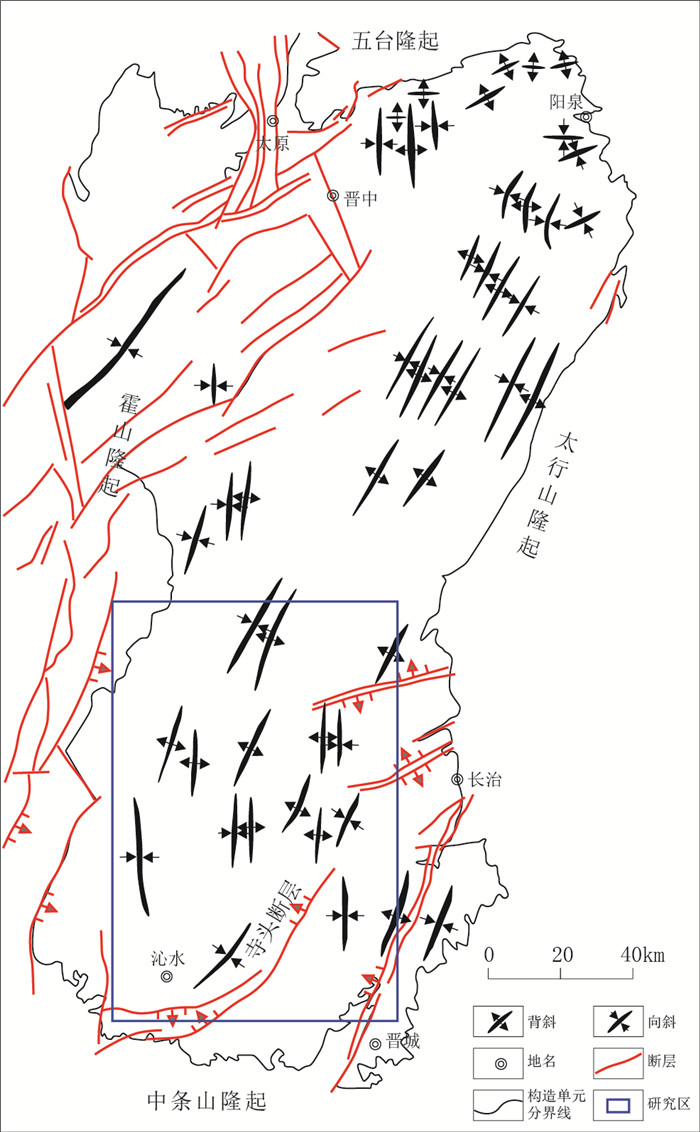

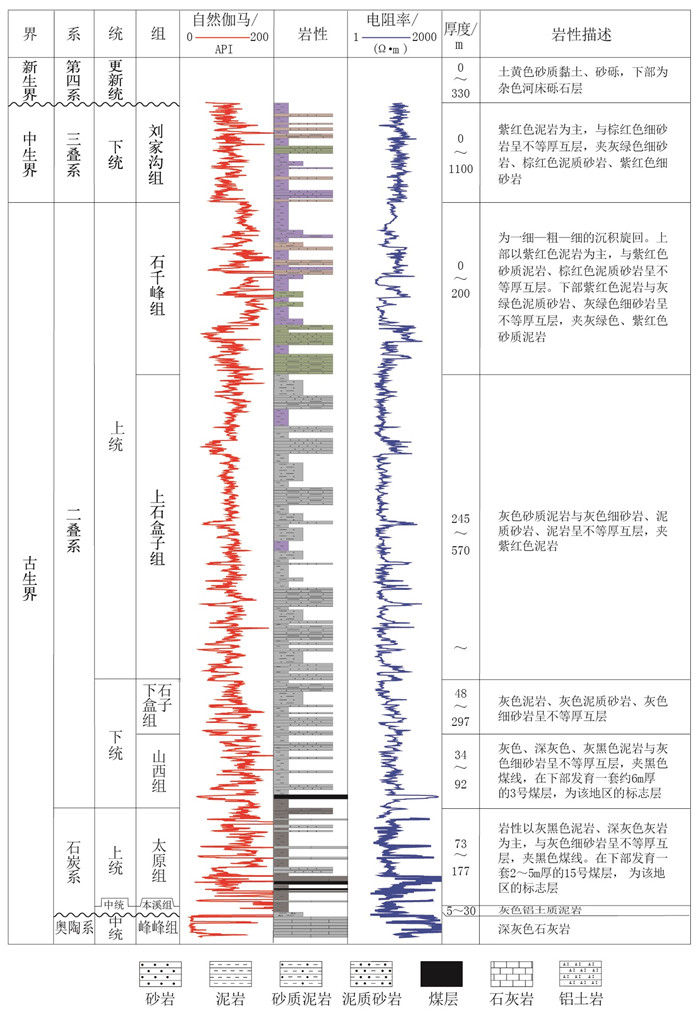

1 气田概况 1.1 气田基本情况华北油田沁水煤层气区块处于沁水盆地南部晋城斜坡带,东为太行山隆起,南为中条山隆起,西为霍山隆起,北部与盆地腹部相接(图 1)。主体为一北北东向展布大型复式向斜。区内地层由老至新依次为中奥陶统峰峰组、中石炭统本溪组、上石炭统太原组、下二叠统山西组、下二叠统下石盒子组、上二叠统上石盒子组、上二叠统石千峰组、下三叠统刘家沟组和第四系(图 2)。在太原组下部的15号煤层形成之前,华北板块由南升北降转为北升南降,造成研究区总体上北高南低的地势,并且以整体缓慢波动式沉降为特征,为聚煤作用创造了稳定的构造背景,使该区发育多层可采煤层[7],其中太原组15号煤层和山西组3号煤层厚度较大,全区分布相对稳定,是近年来勘探开发的主要目的层位。太原组煤层主要形成于障壁沙坝—潟湖及浅水三角洲前缘环境,太原组15号煤层厚度为2~5m。山西组煤层主要形成于三角洲平原分流间湾环境,山西组3号煤层厚度为4~8m。煤层平均孔隙度为5.43%,试井解释渗透率为0.01~0.91mD, 平均约为0.19mD。研究区内煤层的演化程度较高,镜质组反射率最大在1.65%~4.08%之间,以贫煤—无烟煤三号为主,煤层含气量一般为6.16~30.43m3/t,平均为20.02m3/t[7]。沁水盆地南部区域内64井次煤层气试井储层压力数据统计结果显示,3号煤层储层压力梯度介于(0.38~1.08)MPa/100m;15号煤层储层压力梯度介于(0.37~0.82)MPa/100m,以低压—常压储层压力为主。总体上,沁水盆地南部煤层气具有较好的资源物质基础,但低孔、低渗、低压的采出条件致使开发难度大。

|

图 1 沁水盆地南部煤层气田位置图 Fig. 1 Location of coalbed methane field in the southern Qinshui Basin |

|

图 2 沁水盆地南部地层综合柱状图 Fig. 2 Comprehensive stratigraphic column in the southern Qinshui Basin |

沁水盆地南部的樊庄区块和郑庄区块是华北油田开发时间最早、建产规模最大、区块产气量最高的区块。樊庄区块自2006年起规模开发,历经3轮开发调整,实现了气田稳产上产,年产气量在7×108m3以上,套管压裂单支水平井平均单井日产气7000m3。郑庄区块自2010年起规模开发,建设初期复制樊庄开发技术,整体低效,直井平均单井日产气量不足500m3,“十三五”以来,通过深化理论认识、创新开发关键技术,产量快速提升,年产气能力达到5×108m3以上,套管压裂单支水平井平均单井日产气8000m3,目前仍处于上产阶段。樊庄区块、郑庄区块主要地质参数、开采方式与生产情况详见表 1。

| 表 1 樊庄区块、郑庄区块主要地质参数、开采方式与生产情况表 Table 1 Summary of main geological parameters, production mode and conditions in Fanzhuang and Zhengzhuang blocks |

沁水盆地南部以煤层气为目标的勘探开发工作始于1994年,至今依次发展经历了3个阶段[8]。

第一阶段(1994—2004年),煤层气区域综合勘探阶段。

在沁水盆地全区煤层气资源普查的基础上,开展煤层气资源综合评价、富气条件和选区综合研究。中国石油在该区完成煤层气钻井18口,单井日产气1000~3500m3,取得较好评价效果,发现了沁水盆地南部晋城地区、阳泉地区等煤层气勘探有利目标。

第二阶段(2005—2011年),煤层气快速规模开发阶段。

华北油田正式进入沁水盆地开展煤层气勘探开发工作,以樊庄区块煤层气羽状水平井晋平2井组的成功完钻为标志,拉开沁水盆地南部煤层气大规模开发建设序幕。这一阶段主要借鉴国外中、低煤阶煤层气开发理论、技术和经验,主要采取直井压裂井为主、多分支羽状水平井和多分支水平井辅助的开发技术,以“排水—降压—解吸—产出”认识为指导,快速勘探、快速建产。至“十二五”初期,探明储量规模达到1000×108m3以上,累计建产规模达17.86×108m3。

第三阶段(2012年至今),技术转型升级与效益开发阶段。

2012年,随着郑庄区块勘探开发工作的全面展开,一系列问题相继暴露,例如,储量动用率低,就华北矿区而言,仅为20%;单井产气量低,平均单井日产气量仅为868m3,采气速度为0.4%;区块间开发特征差异大,后期建设的郑庄区块采用与樊庄区块相同的开发技术系列,但平均单井产气量仅为樊庄的50%;成熟开发区块内存在大量低产井,樊庄区块历经近10年的开发,存在1/3低产低效区;主体压裂工程技术压裂效果不佳等。

上述现象迫使华北油田煤层气工作者进行反思,认为我国高煤阶煤层气开发不能完全照搬套用国外中、低煤阶煤层气开发理论和技术,需要针对自身特点,完善高煤阶煤层气开发理论并建立高效开发关键技术体系。2012年下半年,华北油田煤层气进入全面创新驱动发展阶段,提出了高煤阶煤层气疏导开发理念,创新建立了高煤阶煤层气高效建产区优选技术、高煤阶煤层气疏导压裂技术、高煤阶煤层气疏导排采控制技术、低压环状集输技术等煤层气高效开发技术系列,实现了技术的全面转型升级。在沁水盆地南部华北矿区高煤阶煤层气田广泛应用,取得显著效果,水平井平均单井日产气量由5100m3提高至8300m3,最高日产气量达2.5×104m3,低产井比例降低至5%以下,年生产能力突破21×108m3,建成了我国最大的煤层气田。

2 气田开发面临的问题及对策 2.1 气田开发面临的挑战 2.1.1 高煤阶煤层气开发理论不完善与常规砂岩或碳酸盐岩储层相比,煤储层不仅力学强度低,而且内部孔裂隙结构及气体赋存特征更为复杂。“十三五”前,高煤阶煤储层内部孔裂隙发育特征认识不清,高煤阶煤层气微观赋存规律及运移机制不明,仅依靠“排水—降压—解吸—产出”的开发理论认识,难以建立适用于高煤阶煤层气高效开发的关键技术,不足以支撑高煤阶煤层气大规模高效开发,因此,高煤阶煤层气开发理论有待进一步深化和完善。

2.1.2 高煤阶煤层气建产有利区选择精度低在沁水盆地南部樊庄和郑庄早期开发过程中,出现了大量低产低效区,低产井呈连片分布特征。经统计,800口低产直井钻遇不利开发区,其中44.4%的井钻遇断层、陷落柱等含气量低的区域;19.5%的井钻遇煤体结构破碎带;36.1%的低产井位于挤压应力区。究其原因,是认为有煤就有气、有气就能采,对煤层气高产主控因素认识不清,建产有利区选择不精准,采用大面积整体建设,导致了在大量劣质资源区建产。事实上,煤储层非均质性极强,准确圈定煤层气高产有利区进行建产成为煤层气开发的重中之重。

2.1.3 高煤阶煤层气储层改造技术适应性不强高煤阶煤层气储层改造早期采用煤层笼统射孔压裂、压裂后焖井的活性水压裂改造方式,然而现场开发实践中出现了采用相同井型、钻井和压裂工艺的不同区块之间产量差异巨大的现象,例如,同样采用直井活性水压裂开发技术,樊庄区块和郑庄区块的平均单井日产气分别为1250m3、617m3。分析认为,水力压裂改造储层具有双重作用,一方面通过水力压裂造缝改善了储层的渗透性,另一方面压裂液的滤失显著增加了煤储层中的含水饱和度,水进入孔裂隙后形成的毛细管压力封堵了煤层气的渗流通道,从而影响煤层气井产气量。同时水进入孔裂隙尺度越小,产生的毛细管压力越大,对煤层气产出的抑制作用越明显。与郑庄区块相比,樊庄区块渗透率高,孔渗通道较大,压裂液对煤层气解吸产出的影响较郑庄区块小,所以平均单井产气量更高。通过井下观测,煤层的纵向煤体结构具有非均质性,对于纵向上同时发育原生结构煤与碎裂结构煤的煤层来讲,笼统射孔压裂会造成人工裂缝易延碎煤起裂,支撑剂向地层深部运移困难,主要在近井地带堆积,人工压裂缝支撑效果差,导致储层改造效果不达预期。沁水盆地南部高煤阶煤层气地质条件复杂、非均质性极强,因此,笼统射孔压裂、压裂后焖井的直井活性水压裂改造技术不具备广泛适用性。

2.1.4 高煤阶煤层气排采控制制度效率低、效益差以前高煤阶煤层气排采控制制度坚持“缓慢、稳定、持续、长期”原则,排采管控制度过于依赖经验,缺乏科学的理论支撑,难以通过排采改善储层的渗透率,导致大量的井在憋压阶段出现严重的气锁而低产。“缓慢、长期”的原则致使排水期长,平均见气周期为6个月,达产周期为11个月,投资回报慢,经济效益差,效益开发难度增大。

2.1.5 高煤阶煤层气集输系统呈现“三难”“三高”随着建设、生产的逐步推进,集输系统建设征地难、建站难、布管难的“三难”问题和系统运行投资高、闲置高、能耗高的“三高”矛盾逐渐显现,地面工程投资占气田开发总投资的1/3,系统负荷不足50%,大量资源闲置,系统能耗成本占总操作成本的27%。主要原因是单井场的布井模式造成地面建设井场多、道路多、征地面积增大,站场内设备分散造成有效占地比降低。传统固定式的站场、固定的集输区域工艺布局及主要设备的大体积固定安装方式,使站场集输范围、能力、设备相对固定,集气站负荷失衡,无法实现共享,整个集输系统对区域产能扩建、气量调整及气井阶段产气增加等运行状态变化的适应能力差。

2.2 主要对策针对前文所述难题和挑战,华北油田坚持创新驱动发展,以经济效益为核心,强化顶层设计,从基础研究入手,深化煤层气开发理论认识,提出煤层气疏导开发理念,建立高产有利区优选技术,升级高煤阶煤层气压裂改造技术,建立排采控制技术及低压环状地面集输技术,形成了高煤阶煤层气高效开发技术系列,有力支撑了沁水盆地南部煤层气产能建设。

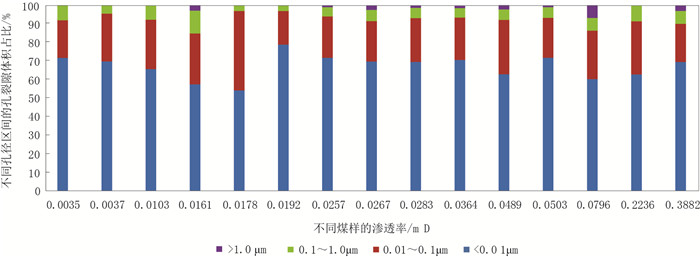

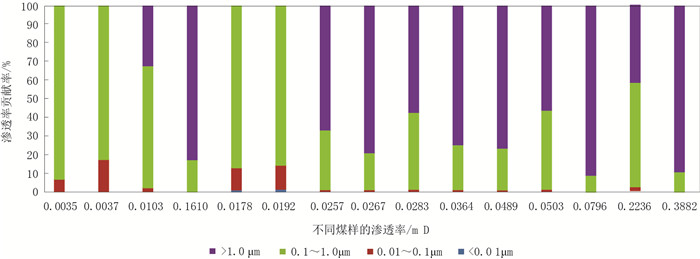

2.2.1 提出高煤阶煤层气疏导开发理念,指导开发方式转变煤岩中天然孔裂隙网络主要由肉眼可见的宏观天然孔裂隙和微观天然孔裂隙组成,其中微观孔裂隙结构非常复杂,是煤层气的储集空间及煤层气解吸后运移进入流体运移通道网络的第一环。研究煤岩中微观孔裂隙特征对煤层气开发具有重要意义,在沁水盆地南部樊庄区块、郑庄区块及马必东区块获取了6口井的煤岩取心资料,开展了孔裂隙结构测试及煤层气赋存规律研究,代表性实验结果如图 3至图 6所示。高压压汞实验及相关计算结果显示,沁水盆地南部高煤阶煤岩中孔径100nm以下孔裂隙占比85%以上(图 3)[9],煤岩渗透率75%的贡献主要来自孔径100nm以上的孔裂隙,100nm以下的孔裂隙对渗透率的贡献较弱(图 4)。为进一步分析煤岩微观孔裂隙中气体的赋存分布特征,采用核磁共振技术,通过饱和不同流体条件下的T2图谱反映不同孔径中气体的分布,结果显示,甲烷主要富集于孔径为1~100nm的孔裂隙中,少量赋存于100nm~10μm孔裂隙中,在10μm以上的孔裂隙中分布量极少[10]。也就是说,100nm以下孔裂隙是煤储层中甲烷的主要储集空间,而甲烷的渗流主要依靠100nm以上的孔裂隙,因此,煤层气开发需要通过人工压裂改造将不同类(级)别的孔裂隙彼此连接,相互贯通,形成多级联通的缝网系统,构建形成畅通的流体运移通道网络。

|

图 3 不同煤样中不同尺度空间孔裂隙体积占比统计图[9] Fig. 3 Volume proportion of pores and fissures with various sizes in coal samples [9] |

|

图 4 不同尺度大小孔裂隙的渗透率贡献率统计图 Fig. 4 Permeability contribution of pores and fissures with various sizes in coal samples |

|

图 5 甲烷在高阶煤纳米孔裂隙内的密度分布图 Fig. 5 Density distribution of methane in nano pores and fissures in high-rank coal p1至p9为不同大小压力,且0 < p1 < p2 < p3 < p4 < p5 < p6 < p7 < p8 < p9 < 25MPa。坐标x=0对应孔裂隙中轴线的位置,垂直虚线分别表示不同尺寸孔裂隙的壁面位置 |

|

图 6 3nm孔裂隙中甲烷分布分子模型图 Fig. 6 Molecular mode of methane distribution in 3nm pores and fissures p1、p3、p6、p9为不同压力,且0 < p1 < p3 < p6 < p9 < 25MPa |

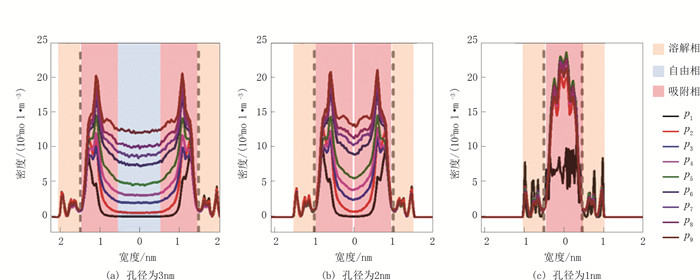

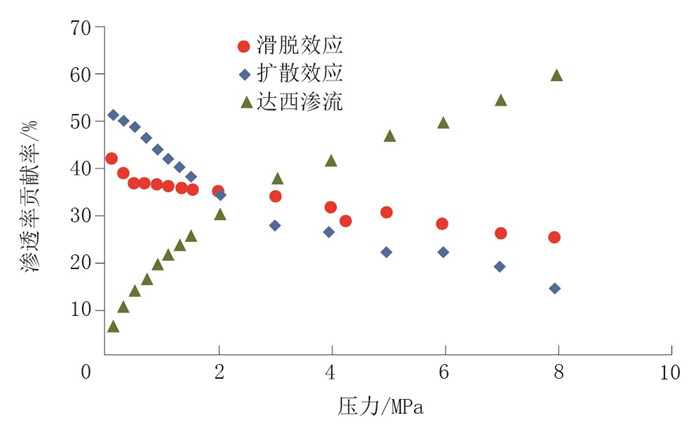

通常的实验方法很难直接测出甲烷在纳米孔裂隙中不同压力下的密度分布,而分子模拟方法却能很方便地观测到不同压力下甲烷的具体位置并计算出密度分布。结合高煤阶煤样元素分析结果,构建了符合实际的高煤阶煤纳米孔裂隙的分子模型,高煤阶煤分子式为C135H95NO9S,高煤阶煤纳米孔裂隙尺寸为Hnm×3.9nm×4.78nm(即x×y×z),其中H为纳米孔裂隙的宽度,在模型中分别赋值1nm、2nm、3nm,采用分子动力学模拟方法开展了不同压力下、不同尺度孔裂隙中甲烷赋存特征分析[11]。结果显示,在孔径3nm孔裂隙内部甲烷以吸附相、自由相和溶解相3种赋存状态存在;对于2nm和1nm孔隙,自由相消失,甲烷仅以吸附相和溶解相存在。2nm孔裂隙存在两个明显的吸附层(即第一吸附层)和两个微小的吸附层(即第二吸附层,较高压力时才存在),是自由相恰好消失的临界孔裂隙尺寸。1nm孔裂隙中,由于两侧壁面对煤层气作用的叠加,吸附层逐渐合并为一个吸附层,且受叠加作用的影响吸附层的密度明显大于3nm和2nm的情况。由此可以判断在2nm以下的孔裂隙中,气体均以吸附态存在,大于2nm的孔裂隙开始出现游离气,气体处于吸附—游离动平衡状态(图 5、图 6)。笔者研究团队前期研究表明[9],煤层气在煤基质内的运移方式主要有滑脱效应、扩散效应及达西渗流等3种。排采过程中,3种传质方式同时发生,但实际以哪一种运移方式为主,则受驱动压力控制(图 7)。当驱动压力较小时,扩散效应和滑脱效应起主要作用,随着驱动压力增大,达西渗流的传质贡献率逐步升高,由此可见,煤层气开采的驱动压力越高,越有利于煤层气高效开发。

|

图 7 典型煤样中煤层气运移与驱动压力关系图[9] Fig. 7 Relationship between CBM migration and driving pressure in typical coal samples [9] |

因此,煤层气的开发除了遵循“排水—降压—解吸—产出”规律外,还需充分考虑煤储层孔裂隙结构特征及气体赋存流动规律,从“疏”和“导”两个方面去总结和诠释煤层气开发的问题和现象,“疏”主要是指疏通煤储层内流体运移通道,改善流体运移条件,扩大压降波及范围,使更多煤层气资源与煤层气井建立有效联系。而“导”主要是指主动引导煤储层内流体运移,使受产出基本规律控制的煤层气以最高效率方式产出,实现煤层气解吸、扩散以及渗流速率的最大化。开发理论认识的深化促进了高煤阶煤层气开发方式的升级转变,开发方式由原来的压裂直井为主,羽状水平井、多分支水平井等多种复杂井型辅助开发,转变为套管单支水平井+分段压裂为主体开发方式,这也成为目前煤层气行业普遍采用的开发方式。煤层气开发方式由繁入简的转变使得煤层气开发过程的可控程度大大提高,煤层气井单井产量和煤层气开发效率实现了双提升。

2.2.2 建立高产有利区优选技术,建产模式向精准选区建产转变通过室内实验研究与现场实践相结合,深入探索分析了煤层气高产区的成因机制,认为煤层气井能否获得高产不仅与资源量、渗透性有关,还与煤储层的可改造性息息相关。构造、天然裂缝发育程度、煤体结构、地应力及含气饱和度是煤层气能否高产的5个主控因素。构造控制成藏条件,天然裂缝控制储层渗透性,煤体结构和地应力控制压裂改造效果,含气饱和度控制煤层气产出动力。根据主控因素类型的主要地质特点及工程技术适应性分析,综合形成Ⅰ类—Ⅳ类煤层气开发单元类型,分别依次代表易疏导、可疏导、难疏导和暂不开发,建立了“五性法”开发单元判别标准,并明确对开发技术优化的要求(表 2)。该技术应用以后,建产模式由大面积整体推进式向精准选区后再建产转变,新建产能到位率逐年上升,由“十二五”前的不足40%增长至“十四五”初期的84%以上。

| 表 2 开发单元类型及疏导开发适应性评价表 Table 2 Types of CBM development units and adaptability evaluation of drainage development |

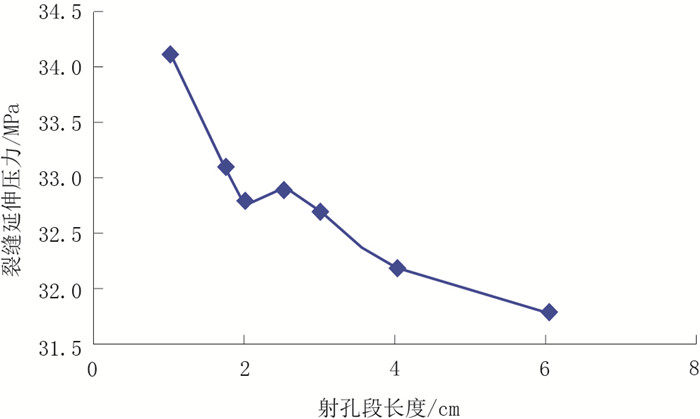

针对高煤阶煤层气早期储层改造技术适应性不强的问题,以及煤层气压裂改造“降压开发与压裂增压、液体造缝和抑制解吸、易造宽缝短缝和造长缝需求”的三大矛盾,开展大量增产改造实验和模拟研究。结果表明,压裂液进入地层后,煤层压力升高,煤层破裂形成人工裂缝,同时邻近的天然裂缝将受到挤压,产生压实作用,造成煤岩天然裂缝压缩30%以上,且天然裂缝宽度越大,其压缩量越大(图 8)。水对甲烷解吸、扩散有明显抑制作用[9],压裂后快速返排可以有效减轻储层伤害,提高工程改造效果。随射孔段长度增加,压裂裂缝延伸高度增大,煤岩水力压裂裂缝变复杂,相同压裂规模下,压裂裂缝长度变短(图 9);射孔裂缝延伸压力随射孔段长度增加而减小(图 10),因此,优选优质煤层段集中射孔可使水力压裂能量更加集中,有效增长压裂裂缝长度[12-13]。

|

图 8 压裂过程中天然裂缝压缩量及压缩率与天然裂缝宽度关系图[9] Fig. 8 Relationship between natural fracture compression amount and compression rate and natural fracture width during fracturing operation [9] |

|

图 9 射孔段长度与裂缝延伸高度关系图 Fig. 9 Relationship between fracture propagation height and perforation interval length |

|

图 10 射孔段长度与裂缝延伸压力关系图 Fig. 10 Relationship between fracture propagation pressure and perforation interval length |

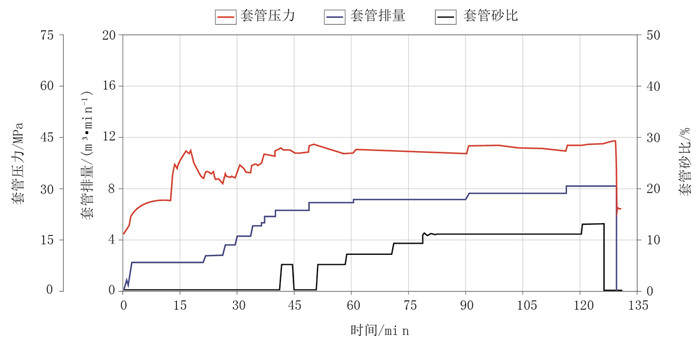

因此,煤层气储层改造应结合煤层纵向煤体结构分布规律,优选原生结构煤聚能定向射孔,以控制施工压力为核心,通过工程手段平衡压裂主缝与压裂分支缝的关系,以控缝内压力造缝为思路,由以前压裂施工初始阶段高净压力—压裂施工后期阶段低净压力,转变为压裂施工初始阶段低净压力—压裂施工后期阶段高净压力模式,压裂施工的前期阶段采用低排量使活性水充填未饱和的孔裂隙,压裂施工的中期阶段逐步提高排量疏导煤储层中的天然裂缝使其形成主通道、排量—砂比同步提升实现压裂裂缝有效支撑,压裂施工的后期阶段采用最大排量来增加缝内净压力,启动联通更小级别微孔裂隙系统,形成体积缝网[14],也就是通过逐级提排量,实现全面启动沟通各级割理裂隙,建立畅通缝网系统,由内而外改造储层,充分释放气体。同时压裂后及时返排能够有效降低储层污染。典型煤层气井压裂施工曲线如图 11所示。该技术实现了沁水盆地南部不同高煤阶煤层气区块单井产气量的突破,水平井平均单井日产气由“十三五”中期的5100m3提升至2022年的8300m3,增幅达33.8%,其中单井日产气1×104m3以上的井占比达47%。同时,埋深1000米及以深的中深部煤层应力高、加砂难度大、提排量困难的问题基本得到解决,压裂施工顺利实施。

|

图 11 典型煤层气井压裂施工曲线图 Fig. 11 Fracturing construction curve of a typical CBM well |

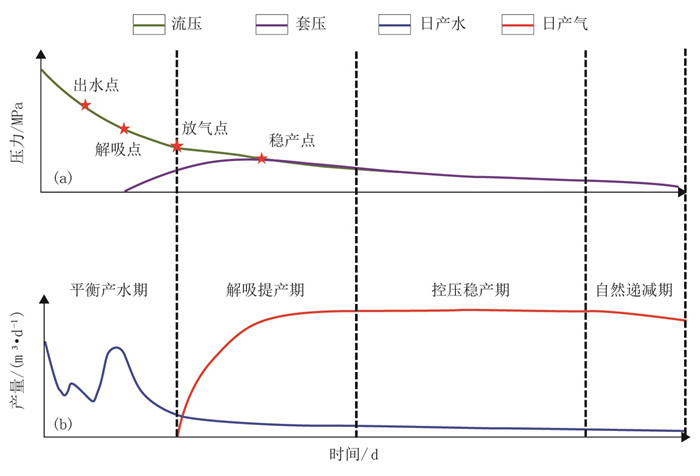

从原始储层气、水赋存特征及气、水运移产出规律研究出发,精细划分排采控制阶段,建立煤层气井排采作业制度数学模型,保证气水高效产出,形成疏导排采控制技术。其具体排采控制原则如下:单相水流段遵循“先快后慢”的排采方式,即储层压力在原始地层压力之上时,快速排水,将残留于储层内的高压压裂液和煤粉快速排出,疏通孔隙通道,当压力低于原始储层压力时,采取慢速排水方式,最大限度扩大解吸面积;提产阶段采取“小幅多频”的方式连续稳步提产,保持流压降速不高于0.05MPa/d;稳产段采取“缓降地层压力”方式排采,流压降幅小于0.005MPa/d,延长稳产期[15],典型的煤层气井排采生产曲线如图 12所示。实现了排采管控由长期缓慢向高效疏通改善储层的转变。目前,疏导排采控制技术已经应用至沁水盆地南部高煤阶煤层气的开发中,与以往非疏导排采控制技术相比,排水期单位压降排水效率提高92%,单位压降产气效率提高43%,平均达产周期缩短为140d,达产流压提高0.15MPa,稳产期明显延长。

|

图 12 典型煤层气井排采生产曲线图 Fig. 12 Drainage-production construction curve of a typical CBM well (a) 流压、套压变化图;(b) 气、水产量变化图 |

以提高集输效率、模块化和标准化建设为目标,优化建立了低压环状地面集输技术。一是“枝环状”低压管网建设技术。改单井场的布井模式为大井组布井模式,运用低耗、高效顶层设计理念,优化、简化集输系统设计模型,以“层级简化、环状互通、规模共享”为核心,区块双干管前移、互联互通、站间设备可共享,采、集气干管同沟敷设,站场分期建设。该技术使得系统自调节能力强,能够满足煤层气滚动开发的需要,同时有效提高了运行效率,降低了建设投资。二是集成式站场建设技术。依照“相邻工艺整合、相同功能合并”优化的原则,按照功能、组成,对井场、集气站进行模块划分,将原站场7区(进气区、过滤区、分离区、增压区、分离区、脱水区、计量清管区)配置模式,简化成4个模块,分别是进站管汇计量模块、压缩模块、分离计量模块、清管模块。另外,通过橇装站内集输工艺流程及站场内平面布置持续优化,将集气站进气、过滤、分离、增压、计量功能集成一体化全功能装置,打破了传统站场分区设计,仅设置集气装置区和变频装置区。集成化场站建设模式有效集成传统集输系统全部功能,大幅降低投资成本,形成快速建站、快速调整灵活运行维护模式。新型地面集输技术有效提高了系统对区域差异、气量差异的自调节能力,使平均单井占地面积降低58%,建设周期缩短56%,运行能耗降低26%,新建项目地面建设投资降低20%。

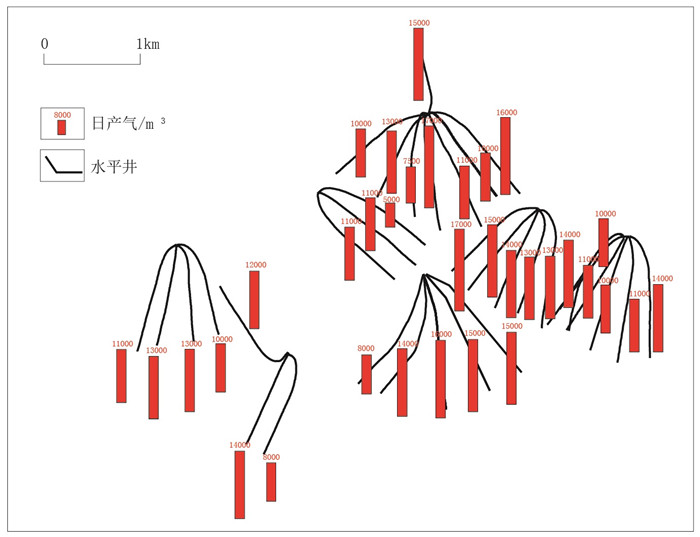

3 应用效果在高煤阶煤层气疏导开发理念指导下,沁水盆地南部高煤阶煤层气开发方式转变为以套管单支水平井分段压裂为主,同时,配套形成了高产有利区优选技术、构建多级缝网的压裂改造技术、疏导排采控制技术及低压环状集输技术。上述技术系列在沁水盆地南部煤层气田应用后,煤层气开发各项指标显著改善,平均新建产能到位率由不足40%提高至84%以上;裂缝监测结果显示,人工压裂缝长和压裂改造体积的大幅提升,缝网体积提高210%,如图 13所示。沁水盆地南部华北矿区内水平井平均单井日产气由5100m3提高至8300m3,达产时间缩短20%以上(图 14);新建项目地面建设投资降低20%;1m3煤层气操作成本降低24%。在低压、低饱和、以碎软煤为主的沁南东区块,取得了套管压裂单支水平井平均单井日产气5800m3的突破(前期直井平均单井日产气470m3),代表井排采曲线如图 15所示。在构造复杂、储层致密的郑庄区块优选高产甜点区实施滚动建产,截至目前共投产170口井,其中125口井进入稳产期,稳产井平均单井日产气达到10000m3,已经进入稳产期的郑庄区块ZS78井区套管压裂水平井日产气分布见图 16。在埋深大于1000m的中深部煤储层取得单井日产气18500m3的突破(前期直井平均单井日产气300m3),单井排采曲线见图 17。沁水盆地南部高煤阶煤层气田年生产能力突破21×108m3,建成我国最大的煤层气田,有力助推了我国煤层气的战略性发展。

|

图 13 压裂改造技术升级前后压裂裂缝监测结果对比图 Fig. 13 Comparison of hydraulic fracture monitoring results before and after the upgrade of fracturing reconstruction technology |

|

图 14 马必东和郑庄区块水平井疏导排采控制技术应用效果图[10] Fig. 14 Application results of drainage-production control technology in horizontal wells in Mabi East and Zhengzhuang blocks [10] |

|

图 15 沁南东区块套管压裂单支水平井排采生产曲线图 Fig. 15 Production curve after casing fracturing of single-lateral horizontal well in Qinnan East block |

|

图 16 郑庄区块ZS78井区的单井产气量柱状图 Fig. 16 Gas production column of single wells in ZS78 well area in Zhengzhuang block |

|

图 17 构造复杂、储层致密的中深部区块煤层气井排采生产曲线(埋深1100m) Fig. 17 Drainage-production curve of a CBM well in middle-deep block with complex structures and low permeability (burial depth of 1100 m) |

针对沁水盆地高煤阶煤层气开发中出现的储量有效动用率低、单井产量低、产能到位率低、经济效益低等问题,系统梳理出5个高煤阶煤层气高效开发面临的主要挑战,包括高煤阶煤层气开发理论不完善,建产有利区选择精度低,储层改造技术适应性不强,排采控制制度效率效益双低,集输系统呈现“三难” “三高”。针对以上问题,开展了一系列攻关研究,得到如下结论:

(1)煤储层孔裂隙结构特征及气体赋存流动规律研究发现,2nm是煤层气吸附态和游离态的临界孔裂隙尺寸,100nm以下孔裂隙是甲烷主要储集空间,100nm以上的孔裂隙是主要渗流通道,煤层气的滑脱效应、扩散效应及达西渗流3种运移方式是同时发生的,主要运移方式受驱动压力控制。基于以上认识,提出了高煤阶煤层气疏导开发理念,并指导煤层气开发方式转变为分段压裂套管单支水平井。

(2)针对低产井比例高、单井产量低、产能到位率低问题,建立了“五性法”开发单元判别标准,形成了高产有利区优选技术,实现了煤层气高效建产;升级了煤层气压裂改造技术,通过优质层段集中射孔造长缝,逐级提排量沟通多级裂隙,压裂后快速返排降低储层伤害,实现了储层的高效改造;创新了疏导排采控制技术,采取单相水流阶段排采“先快后慢”,提产阶段“小幅多频”连续稳提,稳产段“缓降地层压力”的排采方式,实现了煤层气排采效率和效益的双提升。

(3)建立了低压环状地面集输技术。该技术由“枝环状”低压管网建设技术和集成式站场建设技术组成。“枝环状”低压管网建设技术主要技术要点为采用大井组布井模式,区块双干管前移、互联互通,采、集气干管同沟敷设,站场分期建设,站间设备共享。集成式站场建设技术将站场简化为进站管汇计量模块、压缩模块、分离计量模块、清管模块等4个模块。同时集成一体化全功能装置,仅设置集气装置区和变频装置区。该技术解决了“三高”“三难”问题,满足了煤层气滚动开发的需要。

(4)经沁水盆地南部高煤阶煤层气田开发实践,应用效果显著。平均新建产能到位率提升至84%以上,提高了1.27倍;平均单井日产气达到8300m3,日增气量3200m3;达产时间缩短为原来的4/5以下;新建项目地面建设投资降幅达20%。沁水盆地南部煤层气田产气规模位居全国第一,有力推动了我国煤层气行业的战略性发展。

| [1] |

赵贤正, 朱庆忠, 孙粉锦, 等. 沁水盆地高阶煤层气勘探开发实践与思考[J]. 煤炭学报, 2015, 40(9): 2131-2136. Zhao Xianzheng, Zhu Qingzhong, Sun Fenjin, et al. Practice and thought of coalbed methane exploration and development in Qinshui Basin[J]. Journal of China Coal Society, 2015, 40(9): 2131-2136. |

| [2] |

朱庆忠, 杨延辉, 左银卿, 等. 中国煤层气开发存在的问题及破解思路[J]. 天然气工业, 2018, 38(4): 96-100. Zhu Qingzhong, Yang Yanhui, Zuo Yinqing, et al. CBM development in China: challenges and solutions[J]. Natural Gas Industry, 2018, 38(4): 96-100. |

| [3] |

朱庆忠, 左银卿, 杨延辉. 如何破解我国煤层气开发的技术难题: 以沁水盆地南部煤层气藏为例[J]. 天然气工业, 2015, 35(2): 106-109. Zhu Qingzhong, Zuo Yinqing, Yang Yanhui. How to solve the technical problems of coalbed methane development: taking coalbed methane field in the south of Qinshui Basin as an example[J]. Natural Gas Industry, 2015, 35(2): 106-109. DOI:10.3787/j.issn.1000-0976.2015.02.017 |

| [4] |

徐凤银, 闫霞, 林振盘, 等. 我国煤层气高效开发关键技术研究进展与发展方向[J]. 煤田地质与勘探, 2022, 50(3): 1-14. Xu Fengyin, Yan Xia, Lin Zhenpan, et al. Research progress and development direction of key technologies for efficient coalbed methane development in China[J]. Coal Geology & Exploration, 2022, 50(3): 1-14. |

| [5] |

米洪刚, 朱光辉, 赵卫, 等. 沁水盆地潘庄煤层气田地质工程一体化应用实践[J]. 中国石油勘探, 2022, 27(1): 120-126. Mi Honggang, Zhu Guanghui, Zhao Wei, et al. Application practice of geology and engineering integration in Panzhuang CBM Field, Qinshui Basin[J]. China Petroleum Exploration, 2022, 27(1): 120-126. DOI:10.3969/j.issn.1672-7703.2022.01.011 |

| [6] |

潘继平. 中国油气勘探开发新进展与前景展望[J]. 石油科技论坛, 2023, 42(1): 23-31. Pan Jiping. New progress and outlook of China's oil and gas exploration and development[J]. Petroleum Science and Technology Forum, 2023, 42(1): 23-31. |

| [7] |

赵贤正, 杨延辉, 孙粉锦, 等. 沁水盆地南部高阶煤层气成藏规律与勘探开发技术[J]. 石油勘探与开发, 2016, 43(2): 303-309. Zhao Xianzheng, Yang Yanhui, Sun Fenjin, et al. Enrichment mechanism and exploration and development technologies of high rank coalbed methane in south Qinshui Basin, Shanxi Province[J]. Petroleum Exploration and Development, 2016, 43(2): 303-309. |

| [8] |

朱庆忠. 高煤阶煤层气勘探开发新技术与实践 [M]. 北京: 石油工业出版社, 2021: 1-8. Zhu Qingzhong. New technologies and practice of exploration and development for high-rank coal bed methane [M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2021: 1-8. |

| [9] |

朱庆忠. 沁水盆地高煤阶煤层气高效开发关键技术与实践[J]. 天然气工业, 2022, 42(6): 87-96. Zhu Qingzhong. Key technologies and practices for efficient development of high-rank CBM in the Qinshui Basin[J]. Natural Gas Industry, 2022, 42(6): 87-96. |

| [10] |

朱庆忠. 我国高阶煤煤层气疏导式高效开发理论基础: 以沁水盆地为例[J]. 煤田地质与勘探, 2022, 50(3): 82-91. Zhu Qingzhong. Theoretical basis of dredging and efficient development of high-rank coalbed methane in China: a case study of the Qinshui Basin[J]. Coal Geology & Exploration, 2022, 50(3): 82-91. |

| [11] |

Yang Yanhui, Li Zheng, Cui Zhouqi, et al. Adsorption of coalbed methane in dry and moist coal nanoslits[J]. The Journal of Physical Chemistry C, 2019, 123: 30842-30850. DOI:10.1021/acs.jpcc.9b09227 |

| [12] |

朱庆忠, 杨延辉, 左银卿, 等. 对于高煤阶煤层气资源科学开发的思考[J]. 天然气工业, 2020, 40(1): 55-61. Zhu Qingzhong, Yang Yanhui, Zuo Yinqing, et al. On the scientific exploitation of high-rank CBM resources[J]. Natural Gas Industry, 2020, 40(1): 55-61. |

| [13] |

喻鹏, 杨延辉, 朱庆忠, 等. 沁水盆地高阶煤层气压裂工艺反思与技术改进试验研究[J]. 中国煤层气, 2015, 12(1): 21-26. Yu Peng, Yang Yanhui, Zhu Qingzhong, et al. Study on CBM fracturing technology and technical improvement test for high-rank coal in Qinshui Basin[J]. China Coalbed Methane, 2015, 12(1): 21-26. |

| [14] |

朱庆忠, 李志军, 李宗源, 等. 复杂地质条件下煤层气高效开发实践与认识: 以沁水盆地郑庄区块为例[J]. 煤田地质与勘探, 2023, 51(1): 1-8. Zhu Qingzhong, Li Zhijun, Li Zongyuan, et al. Practice and understanding of efficient CBM development under complex geological conditions: a case study of Zhengzhuang block, Qinshui Basin[J]. Coal Geology & Exploration, 2023, 51(1): 1-8. |

| [15] |

朱庆忠, 鲁秀芹, 杨延辉, 等. 郑庄区块高阶煤层气低效产能区耦合盘活技术[J]. 煤炭学报, 2019, 44(8): 2547-2555. Zhu Qingzhong, Lu Xiuqin, Yang Yanhui, et al. Coupled activation technology for low-efficiency productivity zones of high-rank coalbed methane in Zhengzhuang block, Shanxi, China[J]. Journal of China Coal Society, 2019, 44(8): 2547-2555. |