圈闭评价与管理是油公司勘探业务的核心,也是开展年度勘探部署和中长期规划的基础[1-4]。受圈闭识别与评价的资料条件、技术评价人员的主观偏见、公司内部惯例等因素影响,不同公司或公司内部不同项目组之间的圈闭分级评价体系差异较大,公司总部层面圈闭管理与投资决策难以实现统一。

随着勘探对象的日益复杂和对效益勘探的要求越来越高,决策者对圈闭评价和管理工作的要求也越来越精细。一是要明确公司勘探项目中不同级别圈闭资源潜力和升级为待钻目标所需的工作量与投资;二是要统一公司内部不同单位的圈闭分级体系、评价方法和标准;三是圈闭评价过程中不仅要重视地质评价[5-8],更要重视圈闭的经济和可实施性评价;四是要注重圈闭的地下地质、地上工程的各种风险因素的定量化评价;五是要突出圈闭从识别、待钻、上钻和实施后的全周期评价与管理。

针对上述要求,围绕油气勘探业务中圈闭管理、圈闭分级评价、资源量评估、地质风险评价和钻后分析等工作的关键环节开展全方位调研,结合中国油公司海外油气勘探圈闭评价实践,提出了一套符合国际惯例的圈闭分级评价与全周期管理模式,并在实际应用中取得了良好的效果,具有较高的推广和应用价值。

1 圈闭分级评价体系 1.1 国内外研究现状研究调研了中国国内、苏联的圈闭评价标准,bp、雪佛龙、埃克森美孚、壳牌、道达尔、伍德赛德等国际油公司圈闭管理和评价实践,以及美国R & A咨询公司、卡罗拉多矿业学院、斯伦贝谢公司的圈闭评价流程与相关工具软件[9-19]。结果分析表明,国际油公司和咨询机构普遍采用勘探目标全周期管理的理念,从勘探区带到钻后评价形成了系列的管理和评价流程[20-24]。国内对圈闭采用3级评价,国际油公司圈闭实行3~4级管理与评价,不同级别圈闭评价重点不同,分类各有优势(表 1)。

| 表 1 国内与国外典型公司圈闭分级评价体系对比表 Table 1 Comparison of prospect classification and evaluation system between typical domestic and foreign companies |

国内圈闭分级评价主要是依据圈闭评价技术规范(SY/T 5520—2005),圈闭综合排队是在圈闭含油气性评价、圈闭资源量计算、资料可信程度评价和圈闭经济评价的基础上,按照评价分值进行综合排队。根据圈闭的落实和可提供预探的情况分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类:Ⅰ类为落实的有利圈闭,可供预探;Ⅱ类为落实或较落实的较有利圈闭,进一步工作后可供预探;Ⅲ类为不落实或较落实的不利圈闭,不能提供预探。基于圈闭综合排队结果和预探需要,在综合评价后的Ⅰ类和Ⅱ类圈闭中优选排队靠前或具有进一步钻探意义的圈闭实施钻探。该圈闭分级评价体系在国内油气勘探中应用普遍,但在实际应用过程中,圈闭分级绝大部分还是依靠圈闭可靠程度、石油地质条件和资源基础,圈闭的经济性评价和可实施性评价偏弱。

以bp为代表的国际大型油公司根据圈闭的落实程度和评价所使用的资料情况将圈闭分为潜在圈闭(Lead)、证实圈闭(Prospect)和待钻圈闭(Drill Ready Prospect)3类,该体系强调各级目标评价中工作内容与要点,但地质风险、圈闭经济性和可实施性突出不够。澳大利亚的伍德赛德公司基于多年的深水勘探经验,根据深水勘探钻井成本高的特点,提出了技术要求高、流程精细的圈闭分级评价体系,根据圈闭落实程度、经济性和可实施性将圈闭分为推测圈闭(Concept)、潜在圈闭/证实圈闭、评价后有经济性的圈闭(Assured Prospect)和待钻圈闭。该分类体系最为细化,各级界限和评价关键节点工作内容较为清晰,对不同级别的圈闭评价资料要求非常严格,但在实际工作中可操作性差,针对不同勘探程度区的圈闭难以开展详细评价和划分,因此难以推广到不同勘探程度、不同领域所有的圈闭评价工作中。美国的R & A咨询公司结合多家国际油公司的勘探实践,提出了圈闭识别、综合评价、钻后评价的圈闭全周期管理概念,将圈闭管理分为潜在圈闭评价、证实圈闭评价、待钻圈闭评价、圈闭钻后评价和评价井钻探几个阶段,强调圈闭的风险评估、钻后评价与动态管理,将区域勘探和评价勘探有机联系在一起,其勘探风险管理在业界具有较好的口碑。

1.2 圈闭4级分级评价体系在上述调研和分析基础上,结合中国油公司海外油气勘探的实践,提出了圈闭4级分级评价体系划分方案。根据控制圈闭的资料情况、地质认识、工程条件和经济性,将圈闭分为4类,即推测圈闭、潜在圈闭、证实圈闭和待钻圈闭,并确定了各级圈闭的基本概念、分级界限和评价内容。从地质风险评价、资源量估算、经济性评价和提交成果等方面对各级圈闭评价过程中关键环节做出了规范。从推测圈闭到待钻圈闭,随着评价资料的增加和认识程度的深入,地质要素的不确定性逐步减少,圈闭的经济性与可实施性逐步落实。进行这样的圈闭分级评价,符合中国油公司在开展国际合作和海外油气勘探中维护自身利益。

1.2.1 推测圈闭推测圈闭是指在没有地震资料或地震资料品质较差的情况下,根据区域地质情况,通过地质类比推测存在的构造背景或岩性发育带,或虽然有足够地震资料,但含油气系统存在较大不确定性的构造背景或岩性发育带。重点评价工作是开展圈闭所在区带的区域地质条件类比,分析各地质要素存在的可能性及不确定因素,采用专家打分法综合评价地质风险及初步估算圈闭的资源量。圈闭资源量的估算采用多参数类比法,结果不确定性大。该阶段评价的对象是整个区带和成藏组合,具体的圈闭刻画和描述不是重点。由于推测圈闭难以开展详细的经济性评价,评价提交的成果主要为圈闭所在区带地质综合评价图、推测的油气成藏模式图等。如果通过评价资料的增加和深入研究,认为圈闭存在的可能性较大,推测可能具备油气成藏条件,就可以升级为潜在圈闭。此类圈闭的地质要素和圈闭形态基本是推测的,是否存在的不确定性大。

1.2.2 潜在圈闭潜在圈闭是指从有限的地震资料上推断可能存在的圈闭,推测具有油气成藏条件,圈闭的形态和面积不确定。随着后期地震等资料增加,圈闭能够逐步落实或增加资料后圈闭有可能不存在,或者虽然有可靠的地震资料证实该圈闭存在,但随着后期有更多评价资料的应用会导致圈闭形态、油气资源规模发生明显改变。潜在圈闭评价的重点是所在区带和圈闭本身的基本成藏条件和地质风险,资源量估算一般是采用多参数类比或体积法。同样,潜在圈闭也难以开展详细经济性评价,但可以开展所在区带或周边区带最小经济储量规模调研和估算,评价提交的主要成果为圈闭所在区带的地质综合评价图、成藏模式图、典型地震地质剖面、圈闭成藏要素分析图件等。随着评价资料的增加和认识程度的深入,推测圈闭是否能够升级到潜在圈闭,主要依据圈闭存在的可能性是否进一步增加、圈闭油气成藏条件是否进一步证实。此类圈闭地质要素、圈闭形态和资源量的不确定性较大。

1.2.3 证实圈闭证实圈闭是指有足够的地震资料证实存在的圈闭,其形态和面积比较确定,且具备基本油气成藏条件,资源量估算比较可靠,后期增加的评价资料不会导致圈闭形态和资源量发生较大改变。证实圈闭评价的重点是详细的成藏要素评价、地质风险分析及圈闭待发现资源量计算。此外,可根据所在区带的勘探程度,采用折现净现金流法或决策树分析法开展初步的圈闭经济性评价。评价提交的成果为圈闭成藏要素分析图、过圈闭的“十”字地震剖面、主要目的层构造图、构造演化剖面、储层预测图、资源量估算和地质风险分析相关的参数和表格。随着评价资料的增加和认识程度的深入,潜在圈闭是否能够升级为证实圈闭,主要依据圈闭是否落实、油气成藏条件是否具备。此类圈闭地质风险中等或较小,圈闭形态基本确定,圈闭资源量不确定性较小。

1.2.4 待钻圈闭待钻圈闭是指在一定的经济和工程条件下,实施后具有经济价值的圈闭。相关决策部门已对圈闭地质风险、资源量、经济性和工程可实施性进行了论证和审查并对评价结果达成一致,可随时实施钻探。待钻圈闭除了要开展目标的地质风险分析、资源量评价外,还有开展详细的经济性评价和工程可实施性评价,经济性评价一般采用决策树方法或折现净现金流法。提交的主要成果除了过圈闭的“十”字地震剖面、主要目的层构造图、构造演化剖面等,还需经济评价和工程评价结果、专家论证意见、初步的井位地质设计和工程设计书等。随着评价资料的增加和认识程度的深入,证实圈闭是否能够升级为待钻圈闭,主要依据在当前的技术经济条件下圈闭是否具有经济价值、工程上是否可实施等。此类圈闭地质风险小、圈闭形态落实,预计在当前技术经济条件下具有一定的经济价值,工程上可实施。

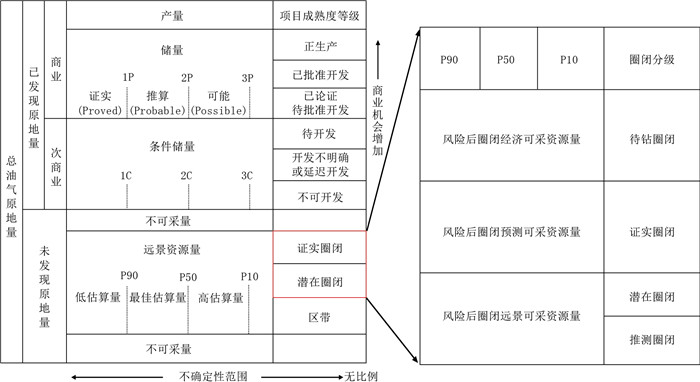

1.3 圈闭待发现资源量分类体系油气行业中资源管理和分类主要参照国际石油工程师学会的石油资源管理体系(SPE—PRMS),该体系中对待发现资源量的可采部分统称为远景资源量(Prospective Resources),待发现资源量评价对象是区带(Play)、潜在圈闭和证实圈闭。通过对圈闭或区带的不确定性分析,得到低值估计(Low Estimation)、最佳估计(Best Estimation)和高值估计(High Estimation)3个级别的可采资源量[25]。由于证实圈闭、潜在圈闭和区带3类对象的地质风险、资料控制程度、不确定性和资源量评价方法均不相同,它们的资源量可靠性、不确定性差别较大,如果简单地将上述3类对象的待发现资源量相加得个总数,很难客观地反映出整个公司油气资源的勘探前景,对勘探部署、投资决策难以起到有效的指导作用。

为了克服上述问题,在本文提出的圈闭分级评价体系基础上,给出了不同级别圈闭待发现资源量级别和分类。在SPE—PRMS石油资源分级分类体系的基础上,建立与4级圈闭相对应的待发现资源量的分级方案,每类待发现资源量均需采用概率函数来表达(图 1),且均为可采资源量。

|

图 1 圈闭待发现资源量分级方案 Fig. 1 Classification scheme of undiscovered prospective resources |

针对推测圈闭和潜在圈闭,估算的资源量称为风险后圈闭远景可采资源量(Risked Prospective Resources,简称Risked PR)。由于它们的圈闭落实程度低、油气地质条件尚不清楚,待发现资源量估值范围大、不确定性强,需要部署地震资料并开展研究进一步落实,尽管开展了地质风险评价,但从资源量升级为储量还需要开展大量的工作,如地震部署、地质研究、可钻探分析和经济评价等。针对证实圈闭,估算的资源量称为风险后圈闭预测可采资源量(Risked Speculative Resources,简称Risked SR),资源量估算参数和结果基本可靠,但资源量的经济性不确定,圈闭地质风险和经济性是影响决策关键因素。针对待钻圈闭,估算的资源量称为风险后圈闭经济可采资源量(Risked Economical Resources,简称Risked ER),该类资源量是在目前技术经济条件下可勘探和开发的资源量,是公司确定年度增储指标和年度钻井部署的重要参考,但也会随着油价、技术经济条件变化而变化。

上述不同级别圈闭的待发现资源量均需要针对单个圈闭开展地质风险评估并基于蒙特卡罗模拟估算资源量分布,从而得到风险后的可采资源量的概率分布,采用P90、P50和P10来表达。得到单个圈闭的资源量分布后,相同级别的圈闭可采用概率加和法得到整个公司风险后圈闭远景可采资源量、风险后圈闭预测可采资源量和风险后圈闭经济可采资源量的概率分布。这种待发现资源量的分级基本上与国际接轨,也是国际油公司通行的做法,对公司的勘探部署和投资决策具有较强的指导意义。

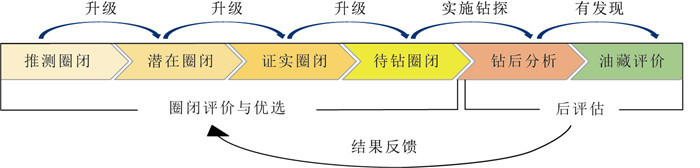

2 圈闭全周期管理模式 2.1 全周期管理目的与意义对油公司而言,实施自主勘探发现规模储量、从而实现商业开发获得效益是永远追求的目标。油气勘探工作类似一个作业工厂,每个环节均有特定对象和工作重点,但最终的目的均是通过实施钻探获得商业发现,而钻探的对象就是圈闭(图 2),圈闭是油气勘探作业工厂中的核心对象。油气勘探工厂内每一步完成后均有决策点,决策者必须根据公司内部统一的标准和勘探实践,开展系统的资源潜力评估和风险评价后做出是否进入下一阶段的决策。这些决策点中,是否部署地震资料逐级落实圈闭、部署探井实施钻探发现储量、部署评价井落实储量规模等是关键决策点。对勘探决策者而言,除了做好不同级别圈闭的综合评价和升级之外,前期的区带评价和后期的钻后评价结果也需要及时反馈到圈闭评价和决策中。因此,需要建立圈闭全周期管理体系,针对不同级别的圈闭实施全周期的管理,确保公司管理层决策科学高效。

|

图 2 油气勘探工厂作业流程示意图 Fig. 2 Schematic operation flow of petroleum exploration factory |

“全周期管理”是一个管理学概念,也称为“全生命周期管理”“产品全生命周期管理”等,注重系统内各层面全周期统筹和全过程整合[26],全周期管理模式在企业科研项目管理、企业制度管理、工程项目信息管理、系统管理等方面应用广泛[27-30]。

在圈闭评价过程中,评价结果会随着所用资料丰富程度和认识程度的变化而发生变化,不同级别圈闭的基本内涵、重点评价内容、提交成果图表、升级为上一级的条件、地质风险与不确定性均不相同[31-33],要开展圈闭识别与评价,必须实施全周期的管理,实现科学高效的决策。推测圈闭、潜在圈闭、证实圈闭和待钻圈闭4个级别的圈闭及其对应的待发现资源量就是管理基本要素,通过开展不同级别圈闭评价,明确升级为上一级圈闭所需条件,指导决策者制定科学的勘探部署和行动方案。待钻圈闭实施钻探后,必须开展钻后分析,如果没有油气发现,需要开展失利原因分析,如果有油气发现则要开展油藏评价,这些后评估的结果必须反馈到圈闭评价的各个环节,与钻前评价的各种推测和假设开展对比,以明确钻前各级圈闭评价过程中存在的问题和不足,指导类似地区圈闭评价,提高圈闭管理和决策水平(图 3)。

|

图 3 圈闭全周期管理示意图 Fig. 3 Schematic diagram of full-cycle prospect management |

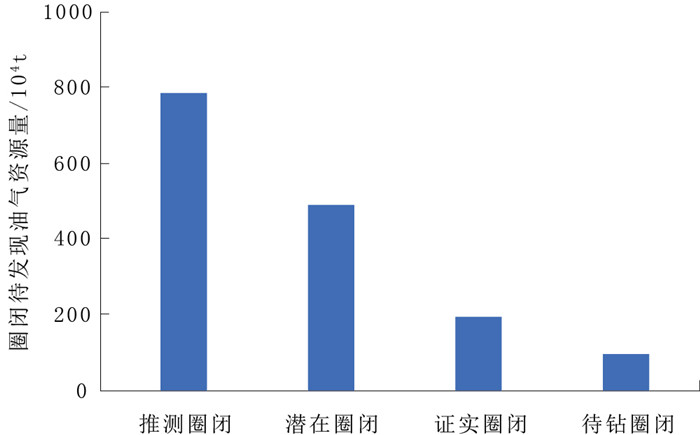

油气勘探开发的目的是将待发现资源量变为可开发的储量、将储量变为产量,从而实现经济效益。圈闭分级评价体系和全周期管理对勘探开发工作具有重要的指导意义,将不同级别的圈闭待发现资源量与储量有机地联系在一起[34-37]。通过圈闭全周期管理,建立不同级别圈闭待发现资源系列(图 4),管理层非常清楚公司手中不同级别圈闭的数量和资源规模,甚至清楚每个项目或每个投资单元的不同级别圈闭资源潜力,制定年度工作计划或中长期规划就有据可依。基于圈闭全周期管理,管理层能够清晰看到公司整体待发现资源潜力和维持可持续发展所需的不同级别圈闭储备,从而明确每个勘探环节的工作任务。

|

图 4 不同级别圈闭待发现油气资源量序列分布示意图 Fig. 4 Schematic sequence distribution of undiscovered resources of various levels of prospects |

本节通过一个实例展示围绕公司年度增储和可持续发展目标,在圈闭分级评价和全周期管理框架下,如何开展有效的勘探管理和任务分配(图 5)。

|

图 5 围绕年度勘探增储目标确定不同级别圈闭资源量和数量实例流程图 Fig. 5 Work flow for determining the number and undiscovered resources of various levels of prospects to achieve the annual exploration target |

图 5中假定公司年度勘探增储目标为新增油气权益可采储量5000×104t,探井年均成功率为40%,区块平均工作权益为50%,单个圈闭的平均风险后可采资源量为500×104t,通过地震部署和地质评价,每年有1/3的证实圈闭评价升级为待钻圈闭、50%推测圈闭升级为证实圈闭。

(1)年度需储备的最少圈闭经济可采资源量和待钻圈闭数量。

根据年度增储目标、探井成功率、区块平均工作权益和单个圈闭的平均风险后可采资源量规模,能够清楚得到年度需储备的最少圈闭经济可采资源量和待钻圈闭数量。

年度需储备的最少圈闭经济可采资源量(中值)= 5000×104/(40%×50%)=2.5×108(t)。

年度需储备的最少待钻圈闭数量=25000/500= 50(个)。

(2)年度需储备的最少圈闭预测可采资源量和证实圈闭数量。

根据年度需储备的最少待钻圈闭数量和圈闭经济可采资源量、证实圈闭评价升级为待钻圈闭的比例,能够确定年度需储备的最少圈闭预测可采资源量和证实圈闭数量。

年度需储备的最少圈闭预测可采资源量(中值)= 2.5×108/(1/3)=7.5×108(t)。

年度需储备的最少证实圈闭数量=50/(1/3)= 150(个)。

(3)年度需储备的最少圈闭远景可采资源量和推测圈闭及潜在圈闭数量。

根据年度需储备的最少圈闭预测可采资源量和证实圈闭数量、推测圈闭升级为证实圈闭的比例,能够确定年度需储备的最少圈闭远景可采资源量和推测圈闭及潜在圈闭数量。

年度需储备的最少圈闭远景可采资源量(中值)= 7.5×108/50%=15×108(t)。

年度需储备的最少推测圈闭及潜在圈闭数量= 150/50%=300(个)。

(4)需获取的勘探新区或需拓展的勘探新区带资源规模。

为了保持公司可持续发展,在实现年度新增储量目标后,消耗了公司储备的待钻圈闭、证实圈闭、推测圈闭和潜在圈闭,而这些圈闭是通过勘探新区块的获取或勘探新区带评价后获得的。通过上述测算,为了实现年度新增油气权益可采储量5000×104t的目标,至少消耗了2.5×108t的圈闭经济可采资源量、7.5×108t圈闭预测可采资源量、15×108t的圈闭远景可采资源量,这就要求公司需获取的勘探新区或需拓展的勘探新区带资源规模至少要15×108t。

通过上述分析和推算,在公司内从事勘探工作的不同部门在总体年度增储目标制约下,非常清晰地明确了各自部门的工作目标,即从事勘探新项目评价的部门每年至少需要获取圈闭远景可采资源量15×108t的勘探新区;从事区带评价部门每年至少要储备15×108t圈闭远景可采资源量、300个推测圈闭及潜在圈闭;从事目标评价部门每年至少要储备7.5×108t圈闭预测可采资源量、150个证实圈闭;从事探井综合评价和井位设计的部门每年至少要储备2.5×108t圈闭经济可采资源量、50个待钻圈闭(50口探井)。当然,上述推算结果依赖于公司探井成功率、证实圈闭升级为待钻圈闭的比例及推测圈闭升级为证实圈闭的比例,这些数据会随着圈闭钻后评估结果而发生变化。如果钻后结果好于预期,各部门既定目标中要求的不同级别圈闭储备数量和资源规模也会减少;如果钻后结果不如预期,要求各部门增加不同级别圈闭储备数量和资源规模才能保证公司年度增储目标的实现。

在圈闭分级评价和全周期管理框架下,公司管理层不仅能够给从事勘探的各部门制定定量化的工作指标,从事勘探的各业务部门也非常清楚本部门对年度勘探任务的贡献和起的支撑作用,大大提高了管理和决策效率。

4 结论(1)将圈闭划分为推测圈闭、潜在圈闭、证实圈闭和待钻圈闭4个等级,提出了各级圈闭的基本内涵、重点评价内容与提交评价图表、升级为上一级的条件、地质风险与资源量不确定性范围。

(2)针对推测圈闭和潜在圈闭估算出的资源量归为风险后圈闭远景可采资源量;针对证实圈闭估算出的资源量归为风险后圈闭预测可采资源量;针对待钻圈闭估算出的资源量归为风险后圈闭经济可采资源量,每类资源量均需开展不确定分析后得到其分布的概率函数,通常采用P90、P50、P10来表达。

(3)圈闭全周期管理是将不同级别圈闭按照评价结果建立待发现资源系列并实施动态管理,明确了升级为上一级圈闭的关键决策点,钻后评价及其对钻前圈闭评价方法的优化是全周期管理必不可少的环节,可有效指导年度勘探计划或中长期规划制定。

(4)本文提出的圈闭分级评价与全周期管理模式适用于常规油气勘探,并不适用于非常规油气勘探,因为非常规油气勘探程序、勘探对象与常规勘探有较大的差异,需要针对非常规油气勘探的特点研究针对的管理体系;此外,针对复杂未知领域探索过程的圈闭评价和管理,在圈闭识别、分类与升级、经济与工程评价等方面存在较大的不确定性,给圈闭管理与投资决策带来一定困难,需要在实践中不断丰富圈闭评价与管理经验,利用好钻后分析环节,特别是要从失利井分析中得到启示,及时调整圈闭评价标准和管理流程。

| [1] |

郭秋麟, 米石云. 油气勘探目标评价与决策分析 [M]. 北京: 石油工业出版社, 2004: 15-50. Guo Qiulin, Mi Shiyun. Assessment of petroleum exploration target and decisions [M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2004: 15-50. |

| [2] |

干卫星, 董翠. 海外油气勘探项目风险价值评估模型[J]. 国际石油经济, 2014, 22(合刊1): 175-177. Gan Weixing, Dong Cui. A method for risk valuation of oil and gas exploration projects abroad[J]. International Petroleum Economics, 2014, 22(Z1): 175-177. |

| [3] |

徐旭辉, 蔡利学, 刘超英. 油气勘探目标评价与优选系统[J]. 石油与天然气地质, 2015, 36(3): 517-524. Xu Xuhui, Cai Lixue, Liu Chaoying. Evaluation and selection system for petroleum exploration targets[J]. Oil & Gas Geology, 2015, 36(3): 517-524. |

| [4] |

李颂, 李俊廷. 海外油气勘探项目综合评价方法[J]. 天然气地球科学, 2012, 23(4): 807-812. Li Song, Li Junting. Comprehensive evaluation method of oversea opportunity in oil and gas exploration[J]. Natural Gas Geoscience, 2012, 23(4): 807-812. |

| [5] |

徐景祯, 陈章明, 刘晓冬. 圈闭地质综合评价的专家系统模型[J]. 石油学报, 1997, 18(3): 25-32. Xu Jingzhen, Chen Zhangming, Liu Xiaodong. Model of geologically integrative trap assessments[J]. Acta Petrolei Sinica, 1997, 18(3): 25-32. |

| [6] |

马中振, 庞雄奇, 李斌, 等. 构造圈闭地质风险评价新方法及应用[J]. 新疆石油地质, 2007, 28(2): 229-231. Ma Zhongzhen, Pang Xiongqi, Li Bin, et al. New method for geologic risk evaluation of structural traps and application[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2007, 28(2): 229-231. |

| [7] |

石广仁, 张亚光. 多地质因素的勘探目标优选: 人工神经网络法与多元回归分析法比较研究[J]. 石油学报, 2002, 23(5): 19-22. Shi Guangren, Zhang Yaguang. Application of artificial neural network and multiple regression analysis to optimization of exploration prospects[J]. Acta Petrolei Sinica, 2002, 23(5): 19-22. |

| [8] |

李志, 计智锋, 李富恒, 等. 海外钻探目标综合评价指标体系研究与应用[J]. 中国石油勘探, 2020, 25(4): 11-21. Li Zhi, Ji Zhifeng, Li Fuheng, et al. Research and application of the comprehensive evaluation index system for overseas prospects[J]. China Petroleum Exploration, 2020, 25(4): 11-21. |

| [9] |

蔡利学, 闫相宾, 李娜, 等. 钻探目标评价优选决策系统[J]. 石油与天然气地质, 2014, 35(5): 720-728. Cai Lixue, Yan Xiangbin, Li Na, et al. Evaluation optimization and decision system for prospects to drill[J]. Oil & Gas Geology, 2014, 35(5): 720-728. |

| [10] |

郭秋麟, 胡素云, 倪何艳. 油气勘探目标经济评价与决策系统EDSys1.0[J]. 石油勘探与开发, 2005, 32(6): 116-120. Guo Qiulin, Hu Suyun, Ni Heyan. Economic evaluation and decision system of petroleum exploration targets (EDSys 1.0)[J]. Petroleum Exploration and Development, 2005, 32(6): 116-120. |

| [11] |

侯连华, 杨帆, 杨春, 等. 常规油气区带与圈闭有效性定量评价原理及方法[J]. 石油学报, 2021, 42(9): 1126-1141. Hou Lianhua, Yang Fan, Yang Chun, et al. Principles and methods for quantitatively evaluating the effectiveness of conventional petroleum zones and traps[J]. Acta Petrolei Sinica, 2021, 42(9): 1126-1141. |

| [12] |

陈奎, 李茂, 邹明生, 等. 涠西南凹陷涠洲组构造圈闭有效性定量评价技术及应用[J]. 石油学报, 2018, 39(12): 1370-1378. Chen Kui, Li Mao, Zou Mingsheng, et al. The validity quantitative evaluation technology and its application to structural trap in Weizhou Formation, Weixinan Sag[J]. Acta Petrolei Sinica, 2018, 39(12): 1370-1378. |

| [13] |

曹华林, 汤志高, 连加俊. 波士顿矩阵资源规划应用[J]. 科技信息, 2007(33): 176-178. Cao Hualin, Tang Zhigao, Lian Jiajun. Boston matrix application for resources allocation of press[J]. Science & Technology Information, 2007(33): 176-178. |

| [14] |

郭瑞. 海外油气勘探资产评估与优化方法研究[D]. 北京: 中国石油大学(北京), 2017. Guo Rui. Research on evaluation and optimization methods of overseas oil and gas exploration assets[D]. Beijing: China University of Petroleum (Beijing), 2017. |

| [15] |

时保宏, 张艳, 康永尚, 等. 圈闭预探勘探开发一体化评价方法与应用[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2006, 36(3): 427-431. Shi Baohong, Zhang Yan, Kang Yongshang, et al. The integrated model of assessing traps and its application in the stage of pre-exploration[J]. Journal of Northwest University (Natural Science Edition), 2006, 36(3): 427-431. |

| [16] |

赵华, 王斌, 陈家杰. 利用蒙特卡洛方法评估多个勘探圈闭的策略[J]. 中国石油勘探, 2019, 24(3): 331-340. Zhao Hua, Wang Bin, Chen Jiajie. Strategies of assessing multiple exploration traps by means of Monte Carlo method[J]. China Petroleum Exploration, 2019, 24(3): 331-340. |

| [17] |

陈琳琳. 勘探目标优选思路及方法[J]. 海洋石油, 2011, 31(2): 59-62. Chen Linlin. Discussion on the method of exploration target prioritizing[J]. Offshore Oil, 2011, 31(2): 59-62. |

| [18] |

蔡利学, 闫相宾. 新区预探圈闭优选的含油气概率与战略价值评价方法[J]. 大庆石油学院学报, 2007, 31(2): 28-30. Cai Lixue, Yan Xiangbin. Optimization of traps to drill in frontier areas: the recovery probability of hydrocarbon-strategic value[J]. Journal of Daqing Petroleum Institute, 2007, 31(2): 28-30. |

| [19] |

潘继平, 李志. 资源与目标一体化评价技术及其勘探意义[J]. 中国石油勘探, 2007, 12(1): 76-80. Pan Jiping, Li Zhi. Integrated evaluation technology of resources and targets and its implication for petroleum exploration[J]. China Petroleum Exploration, 2007, 12(1): 76-80. |

| [20] |

Otis R M, Schneidermann N. A process for evaluating exploration prospects[J]. AAPG Bulletin, 1997, 81(7): 1087-1109. |

| [21] |

Howell J I Ⅲ, Anderson R N, Boulanger A, et al. Managing E & P assents from a portfolio perspective[J]. Oil and Gas Journal, 1998, 11(30): 54-57. |

| [22] |

Brown P J, Rose P R. Plays and concessions: a straightforward method for assessing volumes, value and chance [M]. Denver: AAPG Annual Convention Abstracts, 2001: 97.

|

| [23] |

Rose P R. Risk analysis and management of petroleum exploration ventures[J]. AAPG Methods in Exploration Series, 2001(12): 164. |

| [24] |

Citron G P, Cook D M, Rose P R. Performance tracking as a portfolio management learning tool [M]. Houston: AAPG 2002 Annual Convention E-Poster, 2002.

|

| [25] |

Society of Petroleum Engineers. Petroleum Resource Management System, revised June 2018(Version 1.03)[EB/OL]. (2018-06-30). http:/www.spe.org/spe-app/spe/industry/reserves/index.htm.

|

| [26] |

常保国, 赵健. "全周期管理"的科学内涵与实现路径[N]. 光明日报, 2020-09-04(11). Chang Baoguo, Zhao Jian. Scientific connotation and realization path of"full cycle management"[N]. Guangming Daily, 2020-09-04(11). |

| [27] |

王晓帅. 企业科研项目全生命周期管理模式[J]. 港口科技, 2021(4): 38-41. Wang Xiaoshuai. Enterprise scientific research project life cycle management mode[J]. Port Technology, 2021(4): 38-41. |

| [28] |

李智强, 石晓红, 王新伟. 企业制度全周期管理初探[J]. 现代经济信息, 2017(14): 26-27. Li Zhiqiang, Shi Xiaohong, Wang Xinwei. On the whole cycle management of enterprise system[J]. Modern Economic Information, 2017(14): 26-27. |

| [29] |

马升军, 徐友全. 全生命周期视角下的工程项目信息管理[J]. 项目管理技术, 2009(2): 37-40. Ma Shengjun, Xu Youquan. Engineering project information management from the perspective of whole life cycle[J]. Project Management Technology, 2009(2): 37-40. |

| [30] |

罗维. 系统全周期管理方法模式[J]. 中小企业管理与科技, 2019(9): 52-53. Luo Wei. The method pattern of full-cycle management of systems[J]. Management & Technology of SME, 2019(9): 52-53. |

| [31] |

Capen E C. Dealing with exploration uncertainties [M]. Tulsa: The Business of Petroleum Exploration, AAPG Treatise of Petroleum Geology, 1992: 29-61.

|

| [32] |

White D A. Geologic risking guide for prospects and plays[J]. AAPG Bulletin, 1994, 77(12): 2048-2061. |

| [33] |

Otis R M, Haryott P M. Calibration of uncertainty (P10/P90) in exploration prospects [M]. New Orleans: AAPG Convention, 2010.

|

| [34] |

付兆辉, 秦伟军, 蔡利学. 油气藏勘探目标评价与投资组合优选[J]. 特种油气藏, 2019, 26(1): 169-174. Fu Zhaohui, Qin Weijun, Cai Lixue. Exploration target evaluation and investment portfolio optimization of oil and gas reservoirs[J]. Special Oil & Gas Reservoirs, 2019, 26(1): 169-174. |

| [35] |

杨登维, 周庆凡, 郭宝申, 等. 油气资源地质风险分析与管理 [M]. 北京: 石油工业出版社, 2009: 21-96, 144-151. Yang Dengwei, Zhou Qingfan, Guo Baoshen, et al. Geological risk analysis and management of oil and gas resources [M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2009: 21-96, 144-151. |

| [36] |

罗东坤. 石油勘探开发投资经济评价指标分析[J]. 国际石油经济, 2002, 10(12): 40-42. Luo Dongkun. Analysis of economic index of petroleum exploration and development investment[J]. International Petroleum Economics, 2002, 10(12): 40-42. |

| [37] |

饶勇, 于水, 张树林, 等. 海外油气勘探地质风险评价方法探讨[J]. 石油地质与工程, 2016, 30(4): 85-87. Rao Yong, Yu Shui, Zhang Shulin, et al. Method discussion on geologic risk assessment of overseas hydrocarbon explora-tion[J]. Petroleum Geology and Engineering, 2016, 30(4): 85-87. |