2. 中国石油长庆油田公司勘探开发研究院

2. Research Institute of Exploration and Development, PetroChina Changqing Oilfield Company

随着我国经济的持续快速发展,对油气资源的需求不断上升,石油对外依存度大幅攀升[1],2019年我国石油对外依存度超过了70.7%,为了保障国内油气稳定供应及国家能源安全,要求国内油田企业加大油气资源勘探与开发力度。目前长庆油田正处于二次加快发展、全力冲刺油气产量当量6300×104t/a的关键时期,对页岩油、致密气等非常规资源的经济有效开发,是实现油田高质量发展的突破口。

2018年以来,长庆油田公司依托“十三五”国家科技重大专项,以“建设国家级页岩油开发示范基地、探索黄土塬地貌工厂化作业新模式、形成智能化信息化劳动组织管理新架构”为总体目标,在陇东地区(庆城大油田)正式开展页岩油规模效益开发示范区建设。针对三叠系延长组长7段页岩油储层品位低、物性差、非均质性强、开采难度大等显著特点[2-5],长庆油田公司通过近年持续攻关研究与示范区建设[6-9],创新形成了“水平井、多层系、立体式、大井丛、工厂化”开发与生产组织模式,页岩油规模效益开发成效显著。

为了进一步降低运营成本,提高全员劳动生产效率和整体竞争实力,迫切需要开发一套地质工程一体化决策支持系统(GEDS),建立地质、钻完井、压裂、油藏工程全流程数字化研究环境,全力推进智能化在科研生产和管理模式上的深度应用,有效提升研究与决策的科学性。

1 系统开发背景 1.1 国内外数字化、智能化技术应用现状以人工智能、大数据、物联网、云计算等数字技术为代表的第四次工业革命正在开启数字化新时代,成为各行业实现降本增效的重要手段[10]。互联网行业如谷歌、亚马逊、Facebook等公司均在加快部署机器学习、深度学习底层平台,建立产业实施标准。同时,在应用方面,也有如科大讯飞、商汤科技等公司利用技术优势建设开放技术平台,为开发者提供人工智能(AI)开发环境,以语音识别、机器视觉为代表的人工智能技术快速成熟,已经达到实用化水平[11]。

在油气行业,以壳牌石油公司、英国石油公司(BP公司)为代表的国外大型石油企业正在积极与IT企业进行合作,壳牌、埃克森美孚和雪佛龙等公司选择与微软公司合作,道达尔石油公司与谷歌公司携手,BP公司则更青睐初创技术公司。壳牌石油公司将机器学习、计算机视觉、自然语言处理技术广泛应用于上游、炼化、管输和零售业务,取得重大成效[12]。

中国石油天然气集团有限公司(简称中国石油)在“十三五”初提出了以“两统一、一通用”为核心的勘探开发梦想云蓝图, 明确了人工智能在勘探开发领域的应用实施方案,即以油气知识图谱、机器学习等技术为核心建立智能协同研究环境, 建成勘探开发认知计算平台[13-17]。中国石油化工集团有限公司以“石化智云”为基础,按照“大平台、大安全、大运维”的思路, 统一支撑智能油田、智能工厂、智能管线和智能研究院建设[18]。

当前,人工智能技术虽然在自然语言处理、图像识别方面取得了很大进展[19-20],但在油藏研究领域尚未见到成熟的应用案例。由于通用的相关算法在油气田生产实践中适应性不强,预测结果符合率不高,远没有达到工业化应用水平,因此,相应的研究与应用尚处于探索起步阶段。

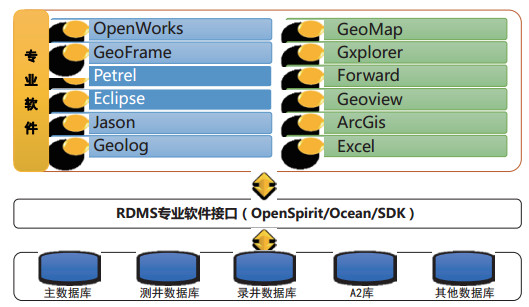

1.2 长庆油田数字化建设成果长庆油田作为国内最大油气生产基地,在数字油田建设领域处于国内先进水平[21]。自2008年起,长庆油田就开始实施数字油田建设,提出了“三端五系统三辅助”的数字化建设总体架构,其中“三端”内容为:一是前端,以基本生产单元过程控制为核心功能的生产管理系统,重点实现对单井、管线、站(库)等基本生产单元的过程控制和管理;二是中端,以公司层面生产指挥调度、安全环保监控、应急抢险为核心功能的生产运行指挥系统;三是后端,以油气藏管理、经营管理为核心功能的决策支撑系统。在前端和中端相继建设过程中,先后建成了数据自动采集、远程开关井、电子巡井、远程调配注水、橇装集成增压、功图判识计产、异常自动报警等国内最大规模油气生产物联网系统,不但提高了劳动效率、减轻了员工的劳动强度和降低了生产安全风险,而且实现了“端对端”“点对点”管理、去掉了中间环节、提高了管理效率[22]。后端油气藏研究与决策支持系统(RDMS)以油田公司级权威主数据库为核心,采用数据服务总线DSB(Data Service Bus)动态链接各专业库,并新建生产建设实时数据链路与油气藏研究成果库,构建油田企业级数据服务中心,使数据用户不需要查询、访问多个数据源和执行聚合就可以得到自己需要的信息,同时结合油气藏研究业务开发了16个专题应用系统,支撑井位部署、随钻分析、动态分析等业务场景[23]。长庆油田开创了国内数字油田建设的新模式,也将数字油田的概念逐步转化为产品落地。

近年来,新一代信息技术蓬勃发展,为油田企业数字化转型、智能化发展带来新的重大机遇。2019年长庆油田积极跟进信息时代技术管理变革趋势,制定了智能化油田建设规划和目标愿景——“326”工程[24]:构建三大体系——大科研体系、大运营体系、大监督体系;筑牢两大基础——统一大数据、统一云平台;深化六项应用——无人值守站、油气井智能生产、全流程可视化监控、四维油藏模型、智能装备应用、资源资产精准管理。而GEDS就是大科研体系中的一个子系统。

前端物联网系统提供的实时数据采集、后端RDMS提供的统一数据服务及专业软件接口等模块,为GEDS的研发奠定了坚实的基础。

2 GEDS设计理念及架构页岩油勘探开发“地质工程一体化”理念中[25-26],“地质”是泛指以油气藏为中心的地质—油藏表征、地质建模、地质力学分析、油气藏工程评价等综合研究,而不是特指学科意义上的地质学科;“工程”是指在勘探开发过程中,对从钻井、压裂到生产等一系列钻探、开发生产工程技术及解决方案进行针对性的筛选、优化并指导作业实施。推行“地质工程一体化”,就是围绕提高单井产量这个关键问题,以三维地质模型为核心、以储层综合研究为基础,在丛式水平井工厂化开发方案实施过程中,针对遇到的关键性挑战,开展具有前瞻性、针对性、预测性、指导性和时效性的动态研究[25],配合高效的组织管理和作业实施,实现对钻井、压裂等工程技术方案的不断调整和优化。

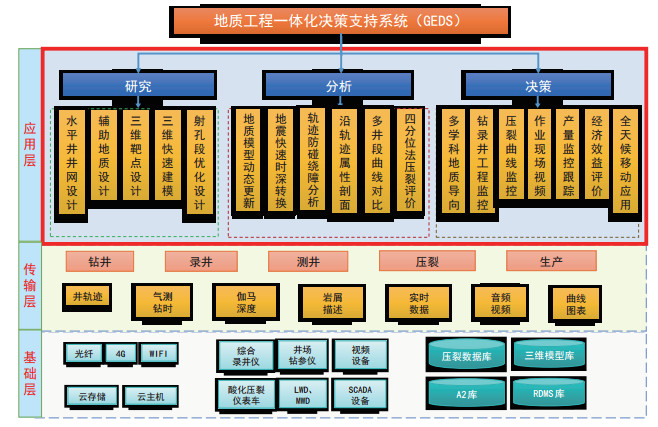

GEDS按照地质工程一体化理念,采用了面向服务的体系架构及B/S和C/S相结合的开发方式,基于RDMS建成的各类数据资源、实时数据链路、专业软件接口等进行研发。系统整体架构划分为基础层、传输层、应用层3层结构(图 1),其中基础层包括网络、硬件及各种现场采集设备(综合录井仪、井场钻参仪、酸化压裂仪表车、视频设备等),主要是采集数据的基础设施,以及RDMS已有的各类数据资源;传输层包括基础层采集的各种数据:井轨迹、气测钻时、伽马深度、岩屑描述、实时数据、音频视频等;应用层按照业务流程大致分为研究、分析和决策三大模块,研究模块主要为水平井井网设计、辅助地质设计、三维靶点设计、射孔段优化设计及三维快速建模提供各种工具,分析模块主要在钻井过程中提供地质模型动态更新、轨迹防碰绕障分析、多井段曲线对比分析等功能,决策模块为专家和决策者开展重点井讨论分析时,提供多学科地质导向、钻录井工程监控、压裂曲线监控、产量监控跟踪等辅助决策手段。

|

图 1 长庆油田地质工程一体化系统总体架构 Fig. 1 Architecture of geology and engineering integrated system of Changqing Oilfield |

长庆油田页岩油规模效益开发具有水平井平台大、钻井速度快、一体化运行的特点,系统设计和开发必须与业务充分结合对接,其最根本的原则是保证系统应用便捷、无插件、快速高效。在功能开发过程中,三维可视化显示技术、三维地质快速建模数据接口与局部快速更新技术、水平段射孔位置优选及可视化方法是系统研发的难点,也是提高系统效率和实用性的关键技术。

3.1 三维可视化显示技术 3.1.1 大数据三维地质、地震模型显示技术三维地震具有采样密度大、成像精度高的优点,但数据体占用空间非常大,一个三维工区地震处理解释后的成果数据SEGY格式文件,容量达到1~10T,往往需要借助专业软件和高性能工作站才能进行可视化显示与分析。由于地震数据体积大、保密级别高,一般油田企业均在专用的机房,采用大型工作站及磁盘阵列进行管理,而且网络上也与普通的办公网隔离开。

首先,需要解决大块数据体的传输问题。在网络访问通道上,通过搭建一个万兆光纤专用通道,在GEDS应用服务器与地震数据库服务器之间建立点对点的访问接口。在大块数据传输上,如果文件采用常规方式直接拷贝、粘贴,经测算,一个1T的SEGY文件需要3天才能传输完毕。本文利用空间索引将大块的地震数据从3个维度:主测线方向InLine剖面(或主剖面)、联络测线方向XLine剖面(或联络剖面)、时间/深度域方向,按照索引结构拆分成多个小文件进行管理;利用多线程技术及并行数据处理算法,根据显示区域从索引文件中提取剖面信息,通过高保真压缩算法及地震数据流快速传输到GEDS。经测试,1000km2的三维地震数据体,能够在3s内快速加载传输。

其次,三维地震数据体一般是在地震专业软件中显示,或者借助可视化组件库开发[27],但是用户需要安装客户端或插件才能使用,在进行大范围推广应用上存有局限性。随着计算机软硬件技术的不断发展,特别是Web网页可视化技术方面,目前浏览器端完全有能力在无第三方插件下在线显示二维和三维图形[28]。新一代的HTML5技术在多媒体表达、移动应用、游戏开发、图形渲染、二次开发接口支持等方面应用广泛,其中Canvas(网页画布)、WebGL(网页3D绘图标准协议)、SVG(矢量图形语言)等技术可应用于石油专业相关地震、测井、录井等图形处理及渲染。Canvas技术在浏览器中实现地震剖面高效显示,可进行变密度的调色板色标切换,浏览器内存消耗也极低;WebGL技术能够发挥计算机图形处理器(GPU)的优势,不需要事先数据预处理,就能在浏览器实时进行三维地震体时深转换,高效地进行可视化显示。但直接利用WebGL开发可交互的三维图形程序既复杂又费时,开发人员需要了解WebGL的内部细节, 学习复杂的着色器语法。为了提高开发程序效率,本文使用封装WebGL功能的第三方类库(Three.js/Babylon.js)。

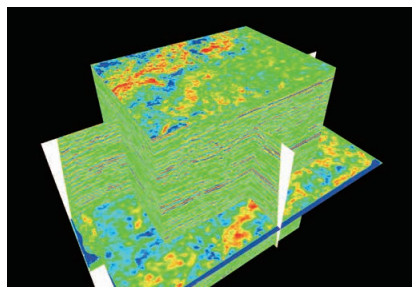

读取地震数据体在浏览器端显示流程:当需要显示箱状立方体的地震模型时,系统发送6个面的索引信息,后台通过索引快速提取相关剖面数据,处理生成6个地震剖面图像,返回到浏览器,Three.js在三维场景中显示网格并按照空间位置将6个剖面图像贴图渲染。当需要显示栅状或十字交叉的两个或多个剖面时,系统根据剖面位置坐标,计算出涉及的数据体中测线索引,后台根据索引快速提取相关数据,处理生成几个地震剖面图像,返回到浏览器,Three.js在三维场景中显示剖面图像并渲染(图 2)。

|

图 2 基于HTML5技术的三维地震可视化界面 Fig. 2 HTML5 technology-based 3D seismic data visualization |

三维地质模型数据体采用相似的数据处理及显示方式,先将地质模型数据体解析拆分为多个小文件,建立索引,当显示地质模型时再根据显示的范围提取数据、生成图像,并在浏览器中进行贴图渲染。

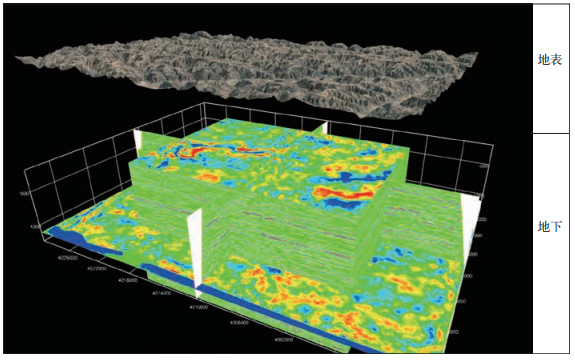

3.1.2 地表影像和地下模型同时显示技术页岩油水平井部署设计时,一般需要确定施工的地面井场。目前一个井场需要钻10~30口水平井,而且在施工中采用双钻机同时钻井,这就对井场的大小、位置有非常高的要求,所以在井位设计时就需要地表信息与地下地质模型同时显示,地质、工程技术人员一起分析,兼顾地下和地上的各种因素。

三维地表影像的可视化需要考虑以下因素: DEM(数字高程模型)数据、地表影像数据、用于显示实现的技术及相应的纹理映射规则。

DEM数据是按一定方式测定的一定数量离散点的平面位置和高程值,是对地形起伏的数字表达,狭义上讲,也可以看作是按照规则网格间隔进行采集的地面高程值的集合。DEM数据文件的存储使用二进制方式或ASCII码的形式,其格式(扩展名)多种多样,一般可直接利用记事本打开。目前RDMS数据服务中就包含了全盆地1∶50000比例尺的DEM数据。

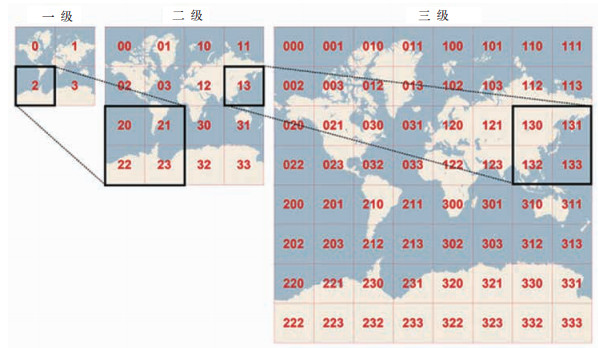

地表影像是运用卫星搭载各种传感器,获取全面、真实、客观地反映地表特征的数据,这些数据通过专业的遥感技术处理,成为带有高精度地理坐标信息的影像。当前几乎所有的网络地图均采用瓦片技术显示[29](图 3),将大尺寸的影像逐一拆分成“瓦片”进行网络传输,一个瓦片的容量小,并利用金字塔模型进行管理与组织,能够快速有效地进行调度和显示。一个瓦片的宽度与高度均是256像素,其格式大多为png与jpg。瓦片除了反映地表的彩色图像内容外,还包含:确定该瓦片在空间中位置的切图原点与瓦片行列号,确定瓦片所表示地表范围大小的分辨率、分辨率级别和切图范围。

|

图 3 瓦片地图技术 Fig. 3 Tiled map technology |

由于前述三维地质、地震模型的显示是基于浏览器的WebGL技术,所以地表影像显示也同样采用相同的技术,即第三方WebGL类库Three.js。三维地表可视化可看作地表影像瓦片数据与DEM数据的融合。融合需要采用统一的空间坐标系,将经纬度坐标进行转换,通常采用Web墨卡托投影。考虑到地球曲率的影响及实际应用,将地形设定为具有起伏的平面进行设计,利用Three.js提供的平面绘制接口(Plane Buffer Geometry)进行实现。采用基于瓦片技术创建三维地形的思想: 地形的真实感由瓦片的级数、像素决定;绘制平面块的高、宽、片段数、位置由瓦片数据的大小、坐标、行列数决定;三维起伏的效果由平面绘制接口顶点数组(vertices)中的高度值(z)决定,需赋值依据瓦片获取的DEM数据;最后依据视野范围与瓦片位置,动态创建拼接平面块,生成具有真实感与实地坐标相符的三维影像地形。

在同一空间坐标系统下,三维地表影像显示在空间深度域的0m处,而三维地质模型、地震模型也按照实际的深度位置进行显示(图 4),达到地上地下一体化的同时显示效果。

|

图 4 地上地下一体化可视化展示示意图 Fig. 4 Display of integrated surface and subsurface data visualization |

目前地质建模软件主要为Petrel、RMS等,常规建模流程大同小异,包括首先对井位、井斜、测井、分层、地震等数据按照软件要求的规范进行整理,然后将数据加载到软件中,最后建立构造模型及储层属性模型,建模方法主要有确定性建模和随机建模两种。确定性建模是对井间未知区域给出确定性的预测结果,即从具有确定性资料的控制点(如井点)出发,推测出点间(如井间)确定性的储层参数。随机建模是指以已知的信息为基础,以随机函数为理论,应用随机模拟方法,产生可选的、等概率的储层模型的方法,即对井间未知区应用随机模拟方法给出多种可能的预测结果。

常规建模方法非常费时费力,尤其是前期数据收集整理阶段,以及数据清洗、格式转换等数据处理过程,例如以一个300口井开发5年的精细油藏描述工作为例,按照以往工作方式,下载整理井位信息、测井曲线、小层、试油、产量等650多个数据文件,累计30余万条记录,需要近1个月时间。为了提高地质建模中数据整理加载的工作效率,通过直接调用数字化后端RDMS专业软件接口,各类数据可跨平台实时收集与标准化格式导入,从而大大节省了科研人员前期数据处理与导入的时间,提高了工作效率。RDMS专业软件接口基于国内外勘探开发主流专业软件,包括地质建模类软件,开发了不同的数据收集与转换方法,对于结构化数据、非结构化数据及半结构化数据自动读取、解析、抽取所需数据项,再进行模式分析、公式计算、格式转换,实现国内外勘探开发主流软件与RDMS数据服务之间数据发送、接收与交换,打通专业软件数据收集、整理、加载等各个环节。应用GEDS直接调用RDMS接口的方式后,前面提及的300口井的建模工作,从传入井号参数,软件接口自动提取并推送所需数据,按照Petrel软件要求进行标准格式转换,到一键式发送至Petrel软件,只需要30多分钟(图 5)。

|

图 5 三维地质快速建模数据接口技术 Fig. 5 Data interface technology for rapid 3D geological modeling |

三维地质模型建立之后,随着油田的开发和生产,新井的动静态资料也在不断地增加,原来的地质模型已经不能够准确反映当前油藏特征,需要重新建模运算,对已建好的模型进行更新,一般有两种方式:一种是整体更新,也就是将整个模型重建,当数据量大时,对于硬件要求非常高,且耗时长,不能满足现场实时生产跟踪分析的需求;此外,原始模型建立时所做的人工编辑信息均会丢失。另一种是局部更新,也就是只更新需要更新的地方,这样即使整个模型数据量很大,效率也会很高,且原始模型的人工编辑信息保留。所以针对页岩油开发,能够对模型进行局部更新、实时更新是非常有必要且实用的。

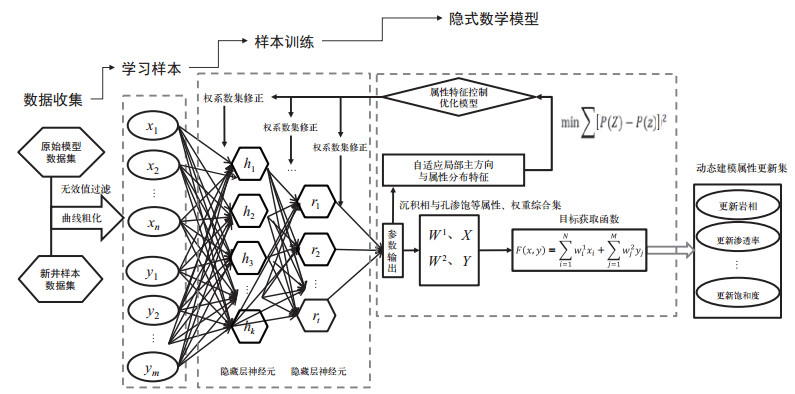

GEDS创新性地引入一些人工智能中机器学习技术,研发了三维地质模型自动迭代局部更新算法,结合新井的动静态数据动态更新,使更新后的油藏地质模型更加接近地下的真实情况。通过针对原始模型及新井样本数据集融合后属性空间分布、局部主方向等特征情况,更新目标网格节点参数所需样本数据需求与空间边界,进行数据处理与训练模型计算,构建具有自适应性特点的神经网络模型(图 6),为地质综合分析研究、油藏开发方案预测、井位部署等应用提供可靠的依据。

|

图 6 机器学习模型 Fig. 6 Machine learning model |

图 6中x、y分别为原始模型与新井样本数据集中含多个属性的向量集(空间坐标信息、沉积相信息、孔渗饱等属性信息),n、m分别为x、y向量集总数,h、r为两层隐藏层神经元,t、k为隐藏层神经元数量,且t < k≤(m+n)。W1、W2分别为原始模型与新井样本输出权重系数集,X、Y分别为原始模型与新井样本输出属性数据集,且N < n,M≤m。F(x, y)为更新目标网格节点相与孔渗饱等属性结果。P(Z)为当前迭代训练所得属性空间分布、局部主方向的特征分布数学模型,P(z)为当前迭代步所对应更新融合数据集样本属性空间分布、局部主方向的特征分布数学模型。

支持两种新井数据来源的模型更新:基于实时钻录井数据的模型更新及基于完钻以后井数据的模型更新。实时钻录井数据是在页岩油水平钻井施工过程中,应用当前成熟的物联网技术,在井场安装数据采集传输软件适配14套随钻仪与28套综合录井仪,定时自动获取实时数据(井轨迹、随钻自然伽马)、模型范围内完钻井测井体数据和测井解释成果,运用模型快速更新技术,对模型局部进行更新,继承模型数据筛选条件和算法参数,达到模型自动更新、智能迭代,动态展现油气藏空间属性变化,为轨迹优化调整提供地质依据。

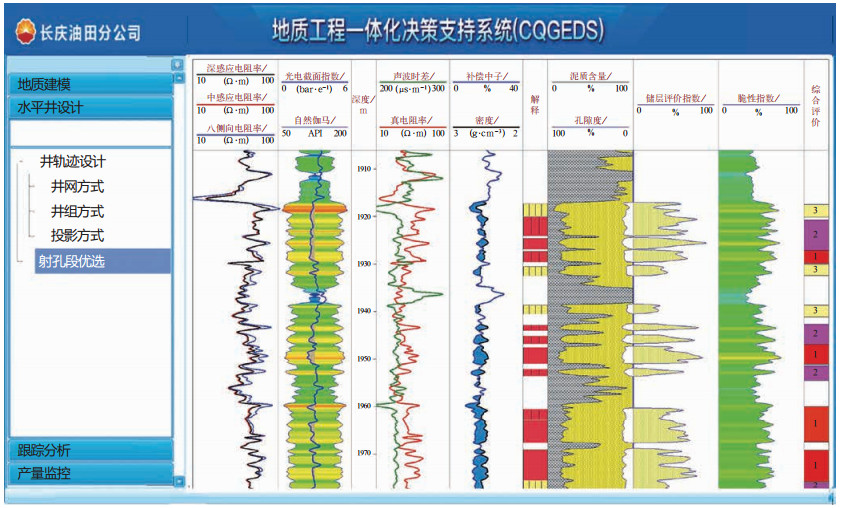

3.3 水平段射孔位置优选及可视化方法在水平井钻井完井之后,需要进行储层改造以提高单井产量,鄂尔多斯盆地长7段开发实践表明,长水平段体积压裂水平井能够显著提高产量、降低递减[30]。压裂射孔段的选取与压裂效果及水平井产量有直接关系,按照地质工程一体化的理念,本文从地质、工程及含油气性三方面建立定量化的储层分级分类评价标准。

由于页岩油储层非均质性强,有效储层变化快,常规声波时差测井对储层物性变化不敏感,采用单一测井曲线无法准确判识有效砂体的变化。通过深入分析研究,结合气测录井数据,分别从储层品质评价、工程品质评价及含油气性评价这3个方面进行储层综合评价。

(1)储层品质评价指标。采用声波时差、砂质含量、视电阻增大率综合反映储层特征,储层品质评价指标(Z)计算公式为

| $ Z=\frac{A C}{A C_{\text {下限 }}} \times\left(1-V_{\mathrm{sh}}\right) \times R I $ | (1) |

式中 AC——声波时差,μs/m;

Vsh——泥质含量;

RI——视电阻增大率。

视电阻增大率是指通过构建一个100%含水的标准水层,利用地层电阻率Rt与标准水层电阻率R0的比值RI来反应储层含油性的一种评价方法,计算公式为

| $ R I=\frac{R_{\mathrm{t}}}{R_{0}} $ | (2) |

由阿尔奇(Archie)公式可知

| $ F=\frac{R_{0}}{R_{\mathrm{w}}}=\frac{a}{\phi^{m}} $ | (3) |

式中 F——地层因子;

Rw——地层水电阻率,Ω·m;

ϕ——孔隙度;

m——胶结指数;

a——与储层岩性有关的系数。

由公式(2)和公式(3)可以推导出

| $ R I=\frac{R_{\mathrm{t}} \phi^{m}}{a R_{\mathrm{w}}} $ | (4) |

将公式(4)代入公式(1),可以推导出

| $ Z=\frac{A C}{A C_{\text {下限 }}} \times\left(1-V_{\mathrm{sh}}\right) \times \frac{R_{\mathrm{t}} \phi^{m}}{a R_{\mathrm{w}}} $ | (5) |

(2)工程品质评价指标。

储层的脆性指数是评价水力压裂能否形成有效裂缝网络和达到何种裂缝复杂性的主要参数[31], 脆性指数越高, 储层可压裂性越好、越容易形成缝网。计算脆性指数的方法有两种,一种是根据岩石矿物组成判断,即取岩石中石英含量与岩石中石英、碳酸盐及黏土总含量的比值作为该岩石脆性指数,但每一施工井段现场取心存在困难;另一种是根据岩石力学特性判断,由杨氏模量及泊松比计算得到。本文根据第二种方法,借助纵波时差、横波时差及岩石体积密度计算储层脆性指数。在测井新技术应用基础上,利用SCMS-E仪测量不同取心角度的岩心在常温常压、地层温度与围压条件下的纵波时差、横波时差,采用公式(6)、公式(7)计算岩石动态力学参数(泊松比μ、杨氏模量E)。

| $ \mu=\frac{0.5(D T S / D T C)^{2}-1}{(D T S / D T C)^{2}-1} $ | (6) |

| $ E=\frac{\rho_{\mathrm{b}}}{D T S^{2}}\left[\frac{3(D T S / D T C)^{2}-4}{(D T S / D T C)^{2}-1}\right] \times 10^{9} $ | (7) |

式中 μ——泊松比;

E——杨氏模量,MPa;

DTC、DTS——分别为纵波与横波的声波时差,μs/m;

ρb——岩石体积密度,g/cm3。

长7段页岩油藏在陕北地区杨氏模量为(1.186~ 3.875)×104MPa,泊松比为0.143~0.376,而在陇东地区杨氏模量为(1.254~4.102)×104MPa,泊松比为0.172~0.357。因而长7段致密油藏的杨氏模量最大值取4×104MPa,最小值取1×104MPa,泊松比最大值取0.4,最小值取0.15。则长7段页岩油藏脆性指数归一化的计算公式为

| $ E_{\mathrm{BRIT}}=\left(E-1 \times 10^{4}\right) /\left(4 \times 10^{4}-1 \times 10^{4}\right) $ | (8) |

| $ \mu_{\mathrm{BRIT}}=(\mu-0.4) /(0.15-0.4) $ | (9) |

| $ T_{\mathrm{BRIT}}=\left(E_{\mathrm{BRIT}}+\mu_{\mathrm{BRIT}}\right) / 2 $ | (10) |

式中 EBRIT——归一化杨氏模量对脆性指数的分量;

μBRIT——归一化泊松比对脆性指数的分量;

TBRIT——归一化总脆性指数。

(3)含油气性评价指标。气测录井数据能够直观反映储层的含油气性,而且通过RDMS数据服务能够快速获取。

将上述3个指标进行归一化后映射到计算机视觉的三原色(红色、绿色、蓝色)上,具体算法如下

| $ V_{\mathrm{RGB}}=255 \times \frac{V-V_{\mathrm{MIN}}}{V_{\mathrm{MAN}}-V_{\mathrm{MIN}}} $ | (11) |

式中 V——储层评价指数;

VMIN——储层评价指数中最小值;

VMAX——储层评价指数中最大值;

VRGB——换算后的计算机显示颜色的RGB值。

GEDS配置了射孔段优选在线分析模块(图 7),通过数据+模板方式,在测井曲线图中增加储层品质道,利用三原色融合为RGB颜色值并填充到储层品质道,直观的显示水平段储层品质即“甜点”,从而快速优选水平段射孔位置。

|

图 7 水平井射孔段优选在线分析模块 Fig. 7 Online analysis of perforation interval selection in horizontal well |

GEDS为不同学科、不同专业科研人员提供了全方位、一站式、全流程的工作环境,使其能够在一个平台中协同开展区块地质研究、井位部署、钻井轨迹设计等工作,实现针对油气藏勘探与开发、地质与工程、研究与生产全过程相互融合。目前该系统已在长庆油田公司陇东页岩油开发项目部、勘探开发研究院、油气工艺研究院等部门全面推广应用,用户数达2000多个,支撑了3个页岩油区块128个平台573口水平井的开发与生产。本文以2019年在陇东页岩油示范区实施的X40井组(大平台)为例,介绍在井位部署与水平井设计、钻完井随钻分析、生产跟踪分析过程中,以GEDS为工作平台开展研究与决策。

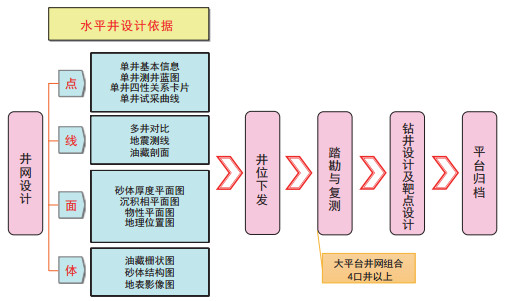

4.1 井位部署与方案设计在页岩油藏综合分析的基础上,进行大井丛(大平台)的井位部署及地质设计时,一般的步骤是:分析水平井设计依据完成井网设计,井位下发,踏勘与复测,钻井设计及靶点设计,相关成果平台归档(图 8)。

|

图 8 页岩油大井丛水平井设计流程 Fig. 8 Design process of shale oil clustered horizontal wells |

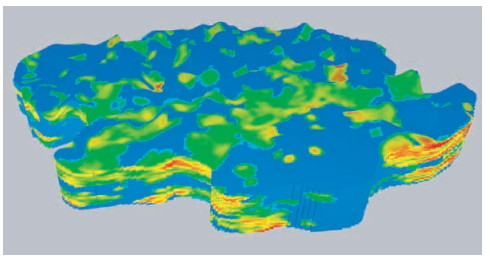

X40平台位于X233区块,首先,地质研究人员应用GEDS建立三维地质模型(图 9),刻画储层空间发育分布、物性和含油性等特征,应用地质模型指导地质有利区优选。然后,通过GEDS打开平面井位图导航,分析周围已完井的单井资料、多井地层对比、油藏剖面,了解油层发育和构造变化情况,选取长63、长71、长72三个目标层位,综合断层和主应力方向等因素开展水平井井网设计,部署水平井20口,同层井距为400m,平面不同层叠合井距为200m。最后,应用平面靶点法、井组法、三维地质建模法等多种轨迹设计算法,依据邻近直井储层发育的位置与地震反演预测结果,尽量避开断层、微幅度构造、岩性变化点,进行水平段靶点计算和轨迹优化设计,以求达到最大砂岩钻遇率。

|

图 9 X233区块三维地质模型图 Fig. 9 3D geological model of X233 block |

在水平井钻井过程中,需要随时跟踪施工动态,保证油层钻遇率,GEDS为项目组生产管理人员、后方科研人员提供了施工作业多维度实时监控及多学科地质导向决策支持。

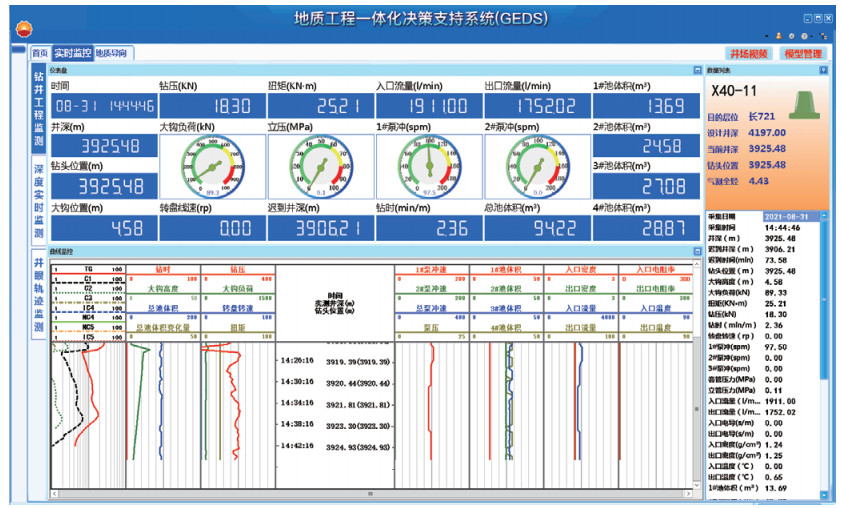

在开展水平井随钻分析时,通过GEDS可视化实时监控井场视频画面、在钻水平井工程参数(图 10)、钻井实时曲线,还能够在三维地质模型中实时展示实钻轨迹,地质、工程、油藏等多专业技术专家可远程集中分析,指导现场井轨迹调整。

|

图 10 钻井工程参数监控界面 Fig. 10 Monitoring interface of drilling engineering parameters |

(1)当水平井油层钻遇率较高时,按照设计轨迹执行。

(2)当钻遇层段储层变差,需及时往上或往下调整轨迹;继续钻进当钻遇薄夹层时,需要查看原设计轨迹,并利用GEDS进行岩性自动判识、油层自动解释、钻遇率统计、地层模型修正,结合地震剖面、油藏剖面、邻井实钻情况等综合分析油气层,实时调整实钻井眼轨迹回到原设计轨迹。

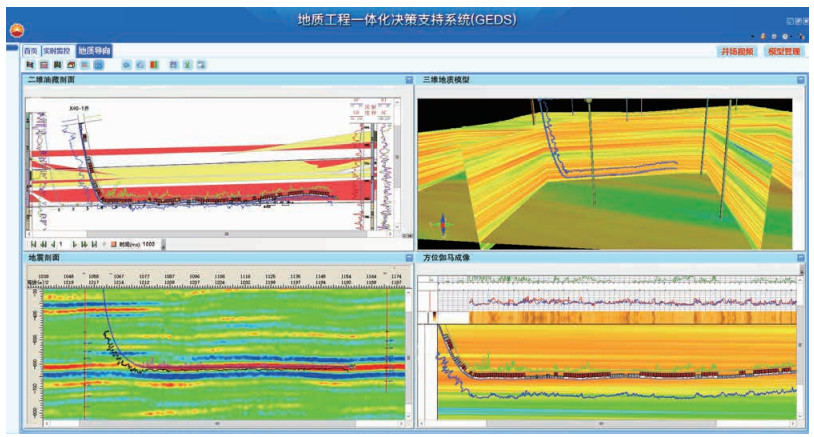

(3)当面对复杂地质情况,应用GEDS多学科多窗口联合地质导向功能(图 11),在二维油藏剖面、三维地质模型、地震剖面及方位伽马成像这4种图件中自动加载更新水平井轨迹,由现场钻井工程与后方地质技术支撑人员协同研究在线分析,确定合理的井轨迹调整方案。

|

图 11 多学科多窗口联合地质导向界面 Fig. 11 Interface of multi-disciplinary & multi-window geosteering |

X40平台20口水平井完钻后,油层钻遇率达到84.4%,其中一口水平井水平段长度达4000m,建成亚洲最长水平井平台。完钻后应用GEDS射孔段优选模块,地质和工程技术人员进行分析,确定水平段压裂改造方案,X40平台20口水平井累计设计压裂464段2733簇,入地液量为67×104m3、砂量为11×104t,目前20口水平井均已投产,进入生产跟踪阶段。

4.3 生产跟踪分析页岩油水平井完井投入生产之后,需要开展生产动态跟踪分析,科研人员借助GEDS查看各类数据、图、表及三维地质模型等,围绕区块、井组及单井进行动态分析研究。

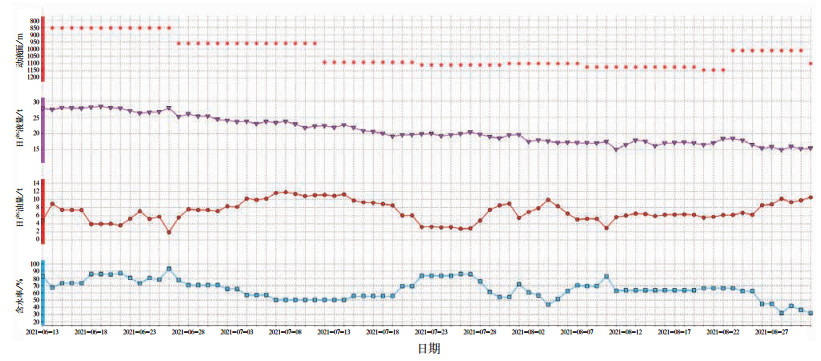

针对单井日常生产分析,GEDS对接油田数字化前端的SCADA系统(数据采集与监视控制系统),实时监控水平井大井丛(大平台)的单井、场、站集输流程各类生产数据,通过分析液量、压力、工况等重点参数趋势,自动识别异常状况并预警。基于中国石油统建的油气水井生产数据管理系统(A2)的生产数据,在线绘制综合开采曲线,直观展示产量、含水率等生产指标的变化情况(图 12)。每天对每口井的日产油量、含水率等重要数据与前一天或者上个月同期进行对比,根据配置的异常阈值,自动筛选出产量变化大或含水率升高的井,重点进行单井产量分析,及时作出针对性的调整措施。

|

图 12 X40-5井生产曲线 Fig. 12 Production curve of Well X40-5 |

针对区块或井组动态分析,系统自动提取A2生产数据、动态监测数据,基于渗透率、油井数、纯老井井口产量自然递减率、地层压力保持水平等15个指标作为样本数据,应用机器学习、神经网络算法,建立了智能化的油藏开发评价类比模型,通过该模型快速评价页岩油藏开发水平。针对开发评价较差的区块,系统集成了专家经验知识库,自动诊断产量变化原因,优选出需进行措施的井,并提出措施方案(查层补孔、重复压裂等)建议。

5 结论长庆油田从页岩油规模效益开发的业务需求出发,按照“地质工程一体化”的理念,开发建设的地质工程一体化决策支持系统(GEDS),将现代信息技术与非常规油藏研究业务深度融合,构建了地质、钻完井、压裂、油藏工程全流程数字化研究工作环境,为页岩油井位部署与方案设计、随钻地质导向等工作提供指导,提高了科研工作效率和质量,有力支撑了百万吨国家级页岩油开发示范区的建成,是数字油藏在油田应用的成功案例。

| [1] |

吕军, 王德运, 魏帅. 中国石油安全评价及情景预测[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2017, 17(2): 86-87. Lv Jun, Wang Deyun, Wei Shuai. China's oil security evaluation and scenario prediction based on EM-PSO-SVM model[J]. Journal of China University of Geosciences (Social Sciences Edition), 2017, 17(2): 86-87. |

| [2] |

付金华, 喻建, 徐黎明, 等. 鄂尔多斯盆地致密油勘探开发新进展及规模富集可开发主控因素[J]. 中国石油勘探, 2015, 20(5): 9-19. Fu Jinhua, Yu Jian, Xu Liming, et al. New progress in exploration and development of tight oil in Ordos Basin and main controlling factors of large-scale enrichment and exploitable capacity[J]. China Petroleum Exploration, 2015, 20(5): 9-19. DOI:10.3969/j.issn.1672-7703.2015.05.002 |

| [3] |

付金华, 牛小兵, 淡卫东, 等. 鄂尔多斯盆地中生界延长组长7段页岩油地质特征及勘探开发进展[J]. 中国石油勘探, 2019, 24(5): 601-614. Fu Jinhua, Niu Xiaobing, Dan Weidong, et al. The geological characteristics and the progress on exploration and development of shale oil in chang 7 member of mesozoic yanchang formation, Ordos Basin[J]. China Petroleum Exploration, 2019, 24(5): 601-614. DOI:10.3969/j.issn.1672-7703.2019.05.007 |

| [4] |

王汇智, 赵卫卫, 何浩男, 等. 鄂尔多斯盆地陇东地区致密油储层特征研究: 以鄂尔多斯盆地长7段为例[J]. 非常规油气, 2019, 6(2): 46-55. Wang Huizhi, Zhao Weiwei, He Haonan, et al. Characteristics of tight oil reserviors in Ordos Basin-a case study of Chang 7 member in Longdong area[J]. Unconventional Oil & Gas, 2019, 6(2): 46-55. |

| [5] |

姚泾利, 邓秀芹, 赵彦德, 等. 鄂尔多斯盆地延长组致密油特征[J]. 石油勘探与开发, 2013, 40(2): 150-158. Yao Jingli, Deng Xiuqin, Zhao Yande, et al. Characteristics of tight oil in triassic yanchang formation, Ordos Basin[J]. Petroleum Exploration and Development, 2013, 40(2): 150-158. |

| [6] |

李忠兴, 李健, 屈雪峰, 等. 鄂尔多斯盆地长7致密油开发试验及认识[J]. 天然气地球科学, 2015, 26(10): 1932-1940. Li Zhongxing, Li Jian, Qu Xuefeng, et al. The experiment and recognition of the development of chang 7 tight oil in Ordos Basin[J]. Natural Gas Geoscience, 2015, 26(10): 1932-1940. DOI:10.11764/j.issn.1672-1926.2015.10.1932 |

| [7] |

杨华, 牛小兵, 罗顺社, 等. 鄂尔多斯盆地陇东地区长7段致密砂体重力流沉积模拟实验研究[J]. 地学前缘, 2015, 22(3): 322-332. Yang Hua, Niu Xiaobing, Luo Shunshe, et al. Research of simulated experiment on gravity flow deposits of tight sandbodies of chang 7 formation in longdong area, Ordos Basin[J]. Earth Science Frontiers, 2015, 22(3): 322-332. |

| [8] |

牛小兵, 冯胜斌, 尤源, 等. 鄂尔多斯盆地致密油地质研究与试验攻关实践及体会[J]. 石油科技论坛, 2016, 35(4): 38-46. Niu Xiaobing, Feng Shengbin, You Yuan, et al. Geological study and pilot test of tight oil in Ordos Basin[J]. Oil Forum, 2016, 35(4): 38-46. |

| [9] |

李忠兴, 屈雪峰, 刘万涛, 等. 鄂尔多斯盆地长7段致密油合理开发方式探讨[J]. 石油勘探与开发, 2015, 42(2): 217-221. Li Zhongxing, Qu Xuefeng, Liu Wantao, et al. Development modes of Triassic Yanchang Formation Chang 7 Member tight oil in Ordos Basin, NW China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2015, 42(2): 217-22. |

| [10] |

王同良. 中国海油人工智能技术探索与应用[J]. 信息系统工程, 2020(3): 93-94. Wang Tongliang. Exploration and application of CNOOC artificial intelligence technology[J]. Information System Engineering, 2020(3): 93-94. DOI:10.3969/j.issn.1001-2362.2020.03.043 |

| [11] |

搜狐网. 大数据与人工智能, 这些产品正在改变各行各业[EB/OL]. [2018-04-19]. https://www.sohu.com/a/228752177_99987923. Sohu. Big data and artificial intelligence, these products are changing all walks of life[EB/OL]. [2018-04-19]. https://www.sohu.com/a/228752177_99987923. |

| [12] |

搜狐网. 石油大革命来袭: 壳牌正式宣布, 大规模普及石油人工智能![EB/OL]. [2018-10-05]. https://www.sohu.com/a/257780473_825950. Sohu. The oil revolution struck: shell officially announced that it will popularize petroleum artificial intelligence on a large scale![EB/OL]. [2018-10-05]. https://www.sohu.com/a/257780473_825950. |

| [13] |

门相勇, 王陆新, 王越, 等. 新时代我国油气勘探开发战略格局与2035年展望[J]. 中国石油勘探, 2021, 26(3): 1-8. Men Xiangyong, Wang Luxin, Wang Yue, et al. Strategic pattern of China's oil and gas exploration and development in the new era and prospects for 2035[J]. China Petroleum Exploration, 2021, 26(3): 1-8. |

| [14] |

马涛, 张仲宏, 王铁成, 等. 勘探开发梦想云平台架构设计与实现[J]. 中国石油勘探, 2020, 25(5): 71-81. Ma Tao, Zhang Zhonghong, Wang Tiecheng, et al. Architecture design and implementation of E & P Dream Cloud platform[J]. China Petroleum Exploration, 2020, 25(5): 71-81. DOI:10.3969/j.issn.1672-7703.2020.05.010 |

| [15] |

杨平, 詹仕凡, 李明, 等. 基于梦想云的人工智能地震解释模式研究与实践[J]. 中国石油勘探, 2020, 25(5): 89-96. Yang Ping, Zhan Shifan, Li Ming, et al. Research and practice on an artificial intelligence seismic interpretation mode based on the E & P Dream Cloud[J]. China Petroleum Exploration, 2020, 25(5): 89-96. DOI:10.3969/j.issn.1672-7703.2020.05.012 |

| [16] |

赵邦六, 雍学善, 高建虎, 等. 中国石油智能地震处理解释技术进展与发展方向思考[J]. 中国石油勘探, 2021, 26(5): 12-23. Zhao Bangliu, Yong Xueshan, Gao Jianhu, et al. Progress and development direction of PetroChina intelligent seismic processing and interpretation technology[J]. China Petroleum Exploration, 2021, 26(5): 12-23. DOI:10.3969/j.issn.1672-7703.2021.05.002 |

| [17] |

杜金虎, 时付更, 杨剑锋, 等. 中国石油上游业务信息化建设总体蓝图[J]. 中国石油勘探, 2020, 25(5): 1-8. Du Jinhu, Shi Fugeng, Yang Jianfeng, et al. Overall blueprint of information construction of PetroChina upstream business[J]. China Petroleum Exploration, 2020, 25(5): 1-8. DOI:10.3969/j.issn.1672-7703.2020.05.001 |

| [18] |

闫娜. 石油工程数字化发展现状与策略分析[J]. 石油科技论坛, 2019, 38(2): 64-70. Yan Na. Current conditions and development strategies of petroleum engineering digital application[J]. Oil Forum, 2019, 38(2): 64-70. DOI:10.3969/j.issn.1002-302x.2019.02.010 |

| [19] |

顾迎捷, 桂小林, 李德福, 等. 基于神经网络的机器阅读理解综述[J]. 软件学报, 2020, 31(7): 2095-2126. Gu Yingjie, Gui Xiaolin, Li Defu, et al. Survey of machine reading comprehension based on neural network[J]. Journal of Software, 2020, 31(7): 2095-2126. |

| [20] |

张振焕, 周彩兰, 梁媛. 基于残差的优化卷积神经网络服装分类算法[J]. 计算机工程与科学, 2018, 40(2): 355-360. Zhang Zhenhuan, Zhou Cailan, Liang Yuan. An optimized clothing classification algorithm based on residual convolutional neural network[J]. Computer Engineering & Science, 2018, 40(2): 355-360. |

| [21] |

高志亮, 石玉江, 王娟, 等. 数字油田在中国及其发展[J]. 石油科技论坛, 2015, 34(3): 33-38. Gao Zhiliang, Shi Yujiang, Wang Juan, et al. Development of digital oilfields in China[J]. Oil Forum, 2015, 34(3): 33-38. DOI:10.3969/j.issn.1002-302x.2015.03.007 |

| [22] |

杨世海, 高玉龙, 郑光荣, 等. 长庆油田数字化管理建设探索与实践[J]. 石油工业技术监督, 2011, 27(5): 1-4. Yang Shihai, Gao Yulong, Zheng Guangrong, et al. Changqing Oilfield exploration and practice of the digital management[J]. Technology Supervision in Petroleum Industry, 2011, 27(5): 1-4. DOI:10.3969/j.issn.1004-1346.2011.05.001 |

| [23] |

杨华, 石玉江, 王娟, 等. 油气藏研究与决策一体化信息平台的构建与应用[J]. 中国石油勘探, 2015, 20(5): 1-8. Yang Hua, Shi Yujiang, Wang Juan, et al. Construction and application of reservoir research and decision-making integrated information platform[J]. China Petroleum Exploration, 2015, 20(5): 1-8. DOI:10.3969/j.issn.1672-7703.2015.05.001 |

| [24] |

付锁堂, 石玉江, 丑世龙, 等. 长庆油田数字化转型智能化发展成效与认识[J]. 石油科技论坛, 2020, 39(5): 9-10. Fu Suotang, Shi Yujiang, Chou Shilong, et al. Achievements from digital transformation and intelligent development of Changqing Oilfield[J]. Petroleum Science and Technology Forum, 2020, 39(5): 9-10. DOI:10.3969/j.issn.1002-302x.2020.05.002 |

| [25] |

胡文瑞. 地质工程一体化是实现复杂油气藏效益勘探开发的必由之路[J]. 中国石油勘探, 2017, 22(1): 1-5. Hu Wenrui. Geology-engineering integration-a necessary way to realize profitable exploration and development of complex reservoir[J]. China Petroleum Exploration, 2017, 22(1): 1-5. |

| [26] |

吴奇, 梁兴, 鲜成钢, 等. 地质—工程一体化高效开发中国南方海相页岩气[J]. 中国石油勘探, 2015, 20(4): 1-23. Wu Qi, Liang Xing, Xian Chenggang, et al. Geoscience to production integration ensures effective and efficient South China marine shale gas development[J]. China Petroleum Exploration, 2015, 20(4): 1-23. |

| [27] |

张菲. 地震数据可视化交互关键技术研究[D]. 北京: 中国石油大学(北京), 2019: 10-12. Zhang Fei. Research on key technologies of visualization and interaction based on seismic data[D]. Beijing: China University of Petroleum(Beijing), 2019: 10-12. |

| [28] |

常龙. 基于HTML5 WebGL的3D图形库的设计与实现[D]. 南京: 东南大学, 2017: 3-5. Chang Long. Design and implementation of 3D graphics library based on HTML5 WebGL[D]. Nanjing: Southeast University, 2017: 3-5. |

| [29] |

任宏康, 祝若鑫, 李风光, 等. 基于Three.js的真实三维地形可视化设计与实现[J]. 测绘与空间地理信息, 2015, 38(10): 51-54. Ren Hongkang, Zhu Ruoxin, Li Fengguang, et al. Design and implementation of realistic 3D terrain based on Three.js[J]. Geomatics & Spatial Information Technology, 2015, 38(10): 51-54. |

| [30] |

王冲, 屈雪峰, 王永康, 等. 鄂尔多斯盆地致密油体积压裂水平井产量预测[J]. 西南石油大学学报(自然科学版), 2018, 40(4): 123-131. Wang Chong, Qu Xuefeng, Wang Yongkang, et al. Production prediction for the volume-fracturing horizontal wells of a tight oil reservoir in the Ordos Basin[J]. Journal of Southwest Petroleum University (Science & Technology Edition), 2018, 40(4): 123-131. |

| [31] |

张矿生, 刘顺, 蒋建方, 等. 长7致密油藏脆性指数计算方法及现场应用[J]. 油气井测试, 2014, 23(5): 29-32. Zhang Kuangsheng, Liu Shun, Jiang Jianfang, et al. Calculation method about brittleness index in chang 7 dense reservoir and its field application[J]. Well Testing, 2014, 23(5): 29-32. |