2. 中海石油(中国)有限公司陵水作业公司

2. Lingshui Operating Company of China National Offshore Oil(China) Co., Ltd

“元素含量反演储层预测技术”源自南海西北部四大含油气盆地9个含油气构造的60口井超过2000个样品的分析化验数据所证实的规律:铝钒元素含量具有对砂泥岩分带进行识别的特性,即:在碎屑岩中,低铝低钒含量普遍对应为砂岩区,高铝高钒含量普遍对应为泥岩区。基于该特性的储层预测方法[1]主要使用平面插值的方法进行储层预测。实践表明,该方法的方向准确度高,但实用价值有限,主要表现在难以精确描述非均质性较强储层的空间展布特征。本文主要就原方法的这一缺陷,利用铝钒元素的含量与地震响应特征间的潜在联系,引入地球物理反演手段,发挥地震资料在空间分布上的优势,获得对储层的空间分布预测结果,最终形成从岩屑分析化验数据到砂岩空间展布预测的整套流程,即“元素含量反演储层预测技术”。经实钻证实,该技术能够较好描述不同质量储层的空间展布特征,从而应用于油气田勘探开发工作,具有较好的实用性。

莺歌海盆地东方13-1高温高压气田是在东方1-1底辟构造背景下形成的多个砂体纵向叠置、横向连片的岩性—构造气藏[2],主要气层为埋深2500~3000m的上中新统黄流组,主要气层压力系数为1.91,地层温度为143℃(地温梯度为4.36℃/100m),属于典型的高温高压气藏[2-5],具有红河、马江、蓝江、宋河等多个物源体系[6]。该气田在主力含气层段具有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ等多个气组的同时,主要气组又分A、B、C等多个砂体,各气组砂体叠置关系复杂,由于海流、波浪作用的改造,地质面貌复杂,储层非均质性强。近年来,该气田进行了一期调整井ODP(Overall Development Plan,总体开发方案)实施,而“元素含量反演储层预测技术”的成功应用,表明此方法适应于此类具有较强非均质性的储层。

1 铝钒元素区分有利储层的原理 1.1 铝钒元素含量在砂泥岩中具有类聚分区规律采用ICP-AES(电感耦合等离子体发射光谱仪)对南海西北部主要含油气盆地已钻井岩样的主微量元素进行分析(部分数据见表 1),具有砂岩(或石灰岩)铝钒元素含量低、泥岩铝钒元素含量高的分布特征。以珠江口盆地西部W-1-2井(珠海组二段)的样品为例,分别以铝元素含量为5.34%和钒元素含量为53.5μg/g为标准,铝元素和钒元素的含量与岩性具有如下的特征:砂岩铝钒元素含量相对低,泥岩铝钒元素含量相对高。在物性方面也具备相应的规律,以W-1-2井分别位于1716.15m、1720.57m、1733.20m的3个样品的铝钒元素含量与岩性、储层物性变化(表 2)为例,从砾岩到细砂岩,总体呈现铝钒元素含量随岩性变化而变化的趋势:粒度越小则铝钒元素含量越高,相应的孔隙度、渗透率越低。莺歌海盆地X-1-2和X-1-3的岩心样品分析数据亦具有同样的趋势。据此做出以下推断:通过分析铝、钒元素含量的变化,能够描述有利砂岩储层的展布情况。

| 表 1 南海西北部海域部分井岩心样品铝钒元素含量表 |

| 表 2 铝钒元素含量与岩性、储层物性关系 |

铝钒元素在砂泥岩中的含量差异与两种岩石的组成成分差异有关,而其富集程度主要与泥质含量相关。

1.2.1 铝元素富集原因泥岩主要由黏土矿物组成(大于50%)[7],其次为碎屑矿物,即石英、长石(KAlSi3O8、NaAlSi3O8和CaAl2Si2O8)、云母KAl2(AlSi3O10)(OH)2(白云母)等。而黏土矿物主要为多种铝硅酸盐(如水云母、高岭石、蒙脱石等),故泥岩的铝元素含量较高,即与黏土矿物含量有关。有资料[7-8]表明,铝元素的含量以泥岩最多(细黏土),达到18.97%。与此对应的是,砂岩主要由石英、长石和岩屑组成,其黏土矿物含量一般小于10%,组成成分中仅有长石及黏土矿物中含有铝元素,即仅有这两类成分可能造成铝元素含量异常。由于本次研究的各砂岩样品中长石含量不高,故研究区岩样中铝元素含量主要受黏土矿物含量的影响。

1.2.2 钒元素富集原因碎屑岩中钒元素的富集方式不同于铝元素,以黏土对钒的吸附作用最有普遍的意义,主要表现为:在无H2S的弱还原条件还原为V4+,并以颗粒表面吸附或有机金属配位体的方式沉淀;在有H2S的较强还原环境下则进一步还原成为V3+而最终形成钒卟啉化合物或者V2O3和V(OH)3保存于沉积物中,从而使钒元素活动性急剧下降,进而被黏土吸附或与黄铁矿等硫化物配合,主要富集于水深较大的缺氧环境[9-10]。由于砂岩中的黏土矿物含量大大低于泥岩,故主要富集于黏土矿物的钒元素的含量同样受到影响而降低。有资料表明[5],页岩和黏土中钒元素含量最高,为120~130μg/mL,其他如碳酸盐岩和砂岩中等很低,为20μg/mL(表 3)。因此,钒元素同样具有在砂岩中含量低、泥岩中含量高的分布特征,且其含量在一定值域内波动。

| 表 3 主要类型沉积岩中钒元素含量 |

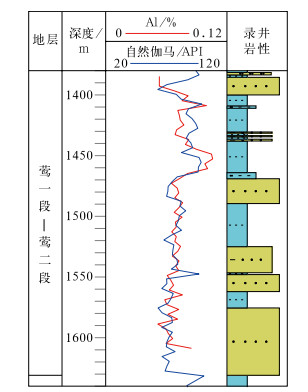

为进一步确定铝钒元素含量在岩性指示上的可靠性,选用了距离此次目标区12km的一口典型井D-1S-1井进行了对比分析。该井对同一层段进行了ECS(元素俘获谱测井)和自然伽马两项测井(图 1),可见:该区地层铝元素测井与自然伽马测井的一致性较好,综合岩屑录井成果亦可见,铝元素具有与自然伽马同样的岩性指示特性。由于铝元素与钒元素具有总体呈正比例的变化关系(图 2),故可以认为,铝钒元素在岩性指示方面是同步的,且与常规测井所获得的自然伽马数据具有异曲同工之妙:低铝钒(低自然伽马)则富砂,高铝钒(高自然伽马)则富泥。至于ECS测井可靠性分析,刘绪纲[11]、程华国[12]、张锋[13]等已经进行了深入论述,本文不再赘述。

|

图 1 D-1S-1井元素俘获谱测井(铝元素)与自然伽马测井结果比较 |

|

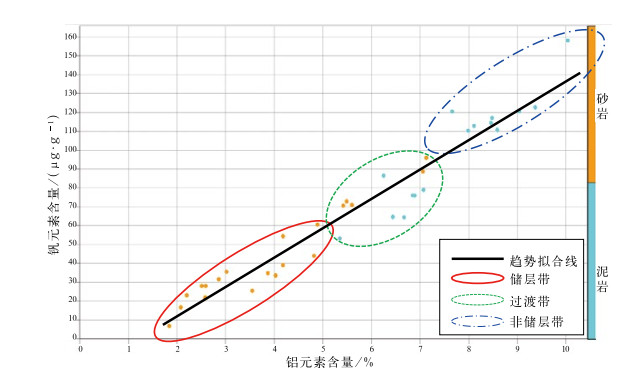

图 2 D-1-4井铝钒元素坐标图版 |

虽然ECS测井结果能够准确地反映探测层段铝钒元素含量变化情况,但由于其测量费用较高(约为常规自然伽马测井费用的150%),故除少量特殊井外很少进行相关作业。为了获得井区目标层主要井段的元素含量值,只能利用岩屑(岩心)录井的分析化验结果进行替代研究。而以岩屑为基础进行分析化验具有先天不足:岩屑在随钻井液上返过程中,部分岩屑在碰到井壁后会立即下滑或缓慢下移(具体又根据井斜角的不同而有所差异)[14-15],从而在连续钻进而循环不干净的情况下出现不同程度的混样,特别是目前广泛使用的PDC钻头对地层具有切削及研磨作用,使返出岩屑极为细碎,缺乏代表性,且识别困难[16]。此外,由于岩屑通常为2m一包,故挑样后用于实验的岩屑仍可能受到2m以内其他岩屑不同程度的影响(泥砂混杂),从而造成后期分析化验数据的波动。

2.2 “三相带”概念的提出与铝钒元素坐标图版为解决实际分析化验数据波动的问题,提出“三相带”的概念,作为既具有较好容差能力、又具备较高一致性的预测结果的区间,即储层带、过渡带、非储层带(后文简称“三相带”)。而要进行“三相带”的具体划分,则需使用铝钒元素坐标图版这一基本工具。

铝钒元素坐标图版分别以铝、钒元素含量值为横、纵坐标轴,以岩性类别为颜色轴(图 2),将岩性混杂的重合区设定为过渡带。以此为基础,定义高于过渡带铝钒元素含量的区域为非储层带,其岩性主要为泥岩;定义低于过渡带铝钒元素含量的区域为储层带,其岩性主要为砂岩。

仅就此次目标区而言,由于同时具备Ⅰ、Ⅱ两个主要气组,且据统计发现这两个气组的“三相带”上下限值域并不完全重叠,为了进一步减少不确定性,将Ⅱ、Ⅲ气组值域的重叠部分和不重叠部分分别以1和2为后缀进行区别。由此,Ⅱ气组的实际储层带为精细调整后的“储层带1+2”,实际过渡带包含调整后的“过渡带1+2”,实际非储层带包括调整后的“非储层带1+2”;Ⅲ气组的实际储层带则仅包括调整后的“储层带1”,实际过渡带则包括调整后的“储层带2+过渡带1+2”,非储层带没有变化。根据各已钻探井的测井、录井解释结果,分别对各个相带内出现不同岩性的概率进行了统计(表 4)。根据表 4同样可见:储层带岩性以细砂岩为主,含少量粉砂岩,这些都可能构成良好的储层,是井轨迹设计和调整的优先考虑方向;非储层带以非储层岩性为主,可能含少量粉砂岩,是井轨迹设计或调整时需尽量避开的区域;过渡带中粉砂岩与非储层岩性混杂,出现概率近似,在不可避免的前提下,可以考虑穿越的区域。

| 表 4 Ⅱ、Ⅲ气组不同铝钒元素含量及其与不同岩性间的统计关系 |

同时,以铝钒元素坐标图版为基本工具,对表 1中各已钻井数据进行分析,可见各目标井的铝钒元素均具有以下基本特征:

(1)数据点集中分布于具有线性相关的直线上,铝钒元素值总体呈正相关;

(2)在岩性对应方面,低值主要对应砂岩,高值主要对应泥岩。

该基本特征亦是下步异常值剔除工作的重要依据。

2.3 取样原则及异常值剔除在条件允许情况下,可以合理抽稀数据点以降低样品分析成本:探井非目的层段取样点间距可以在5~10m,主要目的层段需在2~5m。尤其需要根据已钻井信息筛选具有代表性的样点,避免在岩性混杂处选样。提高数据可靠性的方法主要有以下两种:

(1)挑样取样阶段,采用必要手段剔除残留的钻井液材料,增强样品代表性;

(2) 利用元素坐标图版剔除样品异常值:根据铝钒元素总是呈正比变化的统计学规律,从铝钒坐标图中剔除远离铝钒坐标图拟合曲线而不具代表性的异常值。

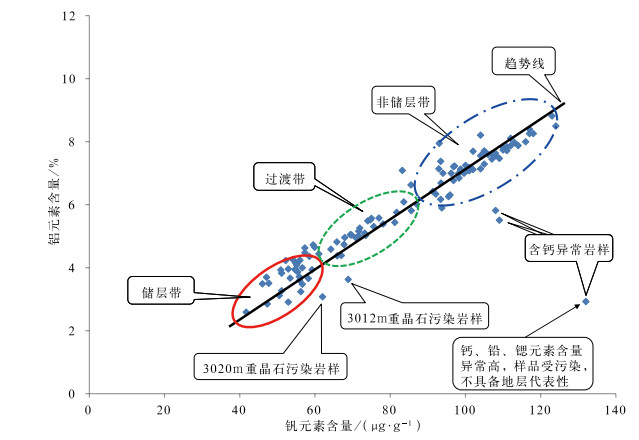

以本次研究区的D-1-2井为例,该井部分样品点的铝、钒元素值偏离整体趋势线(图 3)。经复核发现,这些异常点同时呈现了钡或钙等元素的异常,分析认为这些元素均来自于钻井液添加剂,故数据点偏离趋势线,则表明样品数据不可信,需剔除。

|

图 3 D-1-2井铝钒元素坐标图版 |

在原专利方法中[1],主要利用平面数据插值方法进行“三相带”展布情况的预测,但由于目标区井网密度低,简单的平面插值无法在地质面貌复杂、非均质性较强的目标区进行有效预测。故考虑加入地震反演手段,借助地震数据在空间上的连续性强化铝钒元素在空间分布上的连续性,从而最终实现对非均质储层展布的预测。

3.1 波阻抗反演的可行性分析从波阻抗与“三相带”的直方图分布情况分析以线性波阻抗反演手段进行地震反演的可行性,该区井旁道波阻抗值总体能够区分铝钒元素含量高低,但区分性不够好。以D-1-2井(图 4)为例,波阻抗(横轴)实现了储层带(红色)与过渡带(绿色)之间的大致分离[以Ⅰ为界:波阻抗为8190(g/cm3)·(m/s)],但有30%的储层带和11%的非储层带落入对方值域,重合区域较大,尤其过渡带和非储层带(蓝色)的重合区过大,难以有效区分储层的“三相带”,因而无法使用常规的线性波阻抗反演实现对铝钒元素值空间展布特征的预测。

|

图 4 D-1-2井“三相带”波阻抗直方图 |

由于铝钒元素含量实质反映的是泥质含量,而王永刚[17]、吴媚[18]、陈克勇[19]、徐明华[20]等已经通过不同层次的研究证明,利用多属性的非线性地球物理反演能够有效刻画储层物性及泥质含量变化。故以地震反演为手段,利用地震数据与泥质含量间的潜在联系间接反演铝钒元素的空间展布,最终完成储层“三相带”描述的技术流程,在理论上是可行的。

非线性波阻抗反演的实现途径较多,其中商业化较成功的包括多属性神经网络分析和分频反演技术等。仅就此次应用而言,分频反演方法较多属性神经网络反演方法的预测准确度更高。具体实现分频反演方法,需在常规的井震标定基础上做如下工作:

(1)地震体分频及分频数据的属性提取。利用小波分频技术将原始地震数据分成低、中、高3类不同频率的数据体,并对每个频段提取相应的地震分频属性。

(2)建立地震分频属性与测井数据间的非线性映射关系。利用井的波阻抗曲线和解释层位得到低频模型;进而通过非线性回归方法(如神经网络算法)获得振幅与频率(AVF)关系,将频率作为独立信息引入反演,建立起目标数据(铝钒元素含量值乘积Al*V)与分频属性之间的映射关系(可多次调整参数计算以进行优选)[21-23]。

(3)将步骤(1)获得的分频属性体作为输入,以步骤(2)得到的映射关系作为工具计算出分频反演成果,并最终合成反演成果数据。

分频反演方法利用AVF关系有效降低了反演的自由度,同时减少了薄层反演的不确定性,其成果的准确度主要取决于所获取的非线性映射关系的可靠性。由于样品数量较大,映射关系的提取需采用复杂非线性高维数据的分析处理方法,处理过程中的神经网络算法是重要的基本工具;在具体实现过程中,映射关系的优选也是影响反演成果的重要环节,需要选择吻合程度较好、能够收敛的映射关系。

通过反复的参数试验以及盲井对比研究认为,在反演中使用EANN(Evolving Artificial Neural Networks)算法能够对铝钒元素(Al*V)实现较好训练结果且验证符合率较高,可靠性好。该算法是进化算法与人工神经网络相结合后的产物,具有对动态环境的适应能力,即进化和学习的两种形式,可以看作是一个自适应系统的通用框架[20]。正是由于该算法的这一优异特性,使得该技术能够迅速合理地提炼铝钒元素与地震数据间的非线性映射关系。

分频反演选用两种地震属性为内部属性,即地震道(Trace)和道积分(Trace Integrate),并利用小波分频技术将上述属性以倍频的形式进一步分为15Hz、30Hz、60Hz、120Hz等4个频率的分频属性,同时为进一步降低反演的自由度,引入了井区地震波阻抗模型作为外部属性,使最终参与运算的属性数量达到9(即:2×4+1)个。使用EANN算法进行数据训练时,训练结果的拟合相关系数总体超过0.94(图 5中红色数字),测试集拟合误差小于0.5%,训练成果与目标曲线(由分析化验得到的Al*V散点值进行线性插值得到)相关度较高(尤其在目的层所在的2200~2300ms内),从而能够保证所获得的映射关系的有效性,以及利用该映射关系反演而获得的铝钒元素数据体的较高可靠性。

|

图 5 部分井的原始数据与训练结果对比 |

反演完成后,对主要目的层Ⅱ气组的预测厚度与实钻厚度进行了统计对比(表 5),可见:除P3井的预测误差偏大外,其余井的预测均较为准确,尤其P1井、P4井、P6井误差不足3m(1ms),准确度高,预测成功率接近90%。

| 表 5 研究区各开发井储层预测与实钻情况对比表 |

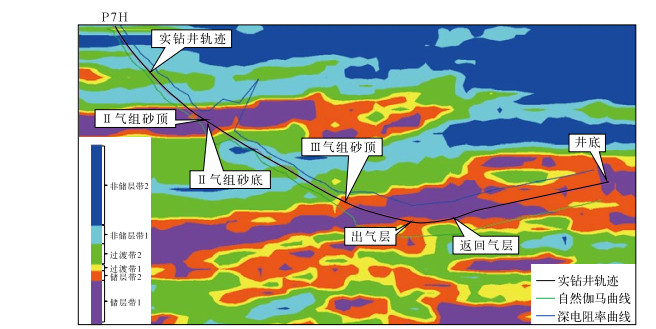

对比过井线所反映的Ⅱ、Ⅲ气组砂层钻遇情况可见,分频反演成功实现了对储层砂体的预测:

(1) 较准确地反映了储层开始和结束的深度;

(2) 较准确地预测了井点处的储层砂体厚度;

(3) 较准确地预测了水平井P7H井Ⅱ、Ⅲ两个气组有利储层的分布情况,并对该井水平段中段出气层位置有较准确的反映(图 6)。

|

图 6 过P7H井铝钒元素含量反演成果剖面 |

此外,在反演完成后,还可以以此为基础利用各种常规地震属性分析手段进行更为深入的数据分析(如切片、均方根等), 从而获得对特定层段铝钒元素(Al*V)分布情况的认识, 最终开展井轨迹优化调整。利用本次反演数据体获得的储层带展布情况与钻后砂体展布认识成果对比可见(图 7),储层带(1+2)与钻后地质认识的砂体展布情况符合度较高,过渡带(差储层带)与泥岩展布情况符合较好,说明本方法是行之有效的。

|

图 7 钻后砂体展布认识成果(左)与元素含量反演反映的砂体展布情况对比(右) |

对于莺歌海盆地某高温高压气田这种受沉积后多次改造、地质面貌复杂、非均质性较强的地层,通过一系列的研究,整合录井、实验、地质、地球物理等多个不同学科的研究内容,以铝钒元素含量—泥质含量—分频反演这一暗线开展了“三相带”预测,较准确预测了有利砂体的展布特征,该技术具有五方面优势:

(1)建立了直接由岩屑分析化验数据到储层质量的反演新技术,该技术既可应用于测井资料缺失或存在严重缺陷的目标区,也能在其他地区更充分地利用已钻井资料,以新视角健全储层认识,丰富钻前研究成果。

(2)有利于在高放射性区域弱化对特殊测井项目的依赖:在不新增额外测井项目的前提下,获得对目的层岩性的较准确认识。

由于在高U、Th、K等放射性元素含量异常区的测井岩性识别工作中,高自然伽马砂岩可能被误判为泥岩[24],从而造成岩性判别上的失误。故常追加自然伽马能谱测井以排除高放射性地区该类元素的影响[25-27],而该技术以铝、钒元素含量界定储层,回避了放射性元素的含量问题。

如珠江口盆地W-3-2井1232m根据自然伽马对应为高自然伽马段,该段被录井人员定为泥岩,但录井岩屑复核显示为细砂岩段。由于该井1232~1248m钾长石含量较高,达10%~12%,分析认为该段受放射性影响而造成岩性误判。相对的,该点对应的铝元素含量低,与岩屑复核分析结果一致。研究还进行了气井的对比分析,得出同样的结论。

(3)精度上初步达到在非均质性较强区域的较高精度储层描述能力,从而能够指导评价井或ODP开发井、调整井的井轨迹调整。

由于本方法数据分析的基础是岩屑录井取样,故数据采样点最大值为岩样密度(以中海石油标准为目的层处2m)。考虑到岩样为该段地层录井岩屑的混合(一包岩屑中的样品可能来自2m以内的任何位置),根据采样定理[28-29],要想识别待分析信号中所有频率成分,采样频率必须高于待分析信号中最高频率信号频率的两倍,故该方法无法识别垂厚小于两个采样点(4m)的薄层,实际分辨率同时受取样点设计方案及后期反演方法的限制。虽然4m的采样分辨率较常规测井有较大幅度的降低,但仍远高于地震分辨率,从而能够较好地与之匹配,所获得的反演结果能够指导井轨迹调整。

(4)适用于老井复查工作中对储层物性的二次判断,有利于进行隐蔽储层的二次筛查。

老井复查以综合分析录井、测井、试(采)油获得的各项油气信息为基础,以完善修订后的录井、测井解释评价标准,对一些原解释方案重新进行综合评价[30]。一般而言,该工作主要是二次测井解释或者利用岩屑等实物资料进行分析化验,但各类岩屑由于放置时间较久,往往风化严重[31],影响肉眼对岩性的识别和判断。而铝、钒两种元素的含量不会因风化而发生改变,故以本方法针对可疑层进行有利储层的二次筛查将有明显优势。

(5)通过该方法的衍生应用,既可以用于有利储层的搜索,也能在富砂、少泥地区通过反向思维,寻找高铝、高钒含量地层,以寻找泥质较纯的有利盖层,从而利于在近物源的砂岩富集带寻找隐蔽油气藏。

就目前而言,该方法存在的不足主要在于:技术的基础数据元素含量值依赖分析化验以及挑样工作,虽然采用多种手段后该方法具备一定的抗干扰和容差能力,但实际工作中仍需要严格采样及分析化验的流程与规范,以保证数据来源的可靠性。

| [1] |

中国海洋石油总公司, 中海油能源发展股份有限公司. 一种预测碎屑岩隐蔽储层的方法: 中国,

ZL 201210170548.1[P].2014-07-23. CNOOC; CNOOC Energy Technology & Services Limited. A method for predicting hidden reservoir of clastic rock:China, ZL 201210170548.1[P].2014-07-23. |

| [2] |

谢玉洪, 李绪深, 徐新德, 童传新, 熊小峰. 莺-琼盆地高温高压领域天然气成藏与勘探大突[J].

中国石油勘探, 2016, 21(4): 19–29.

Xie Yuhong, Li Xushen, Xu Xinde, Tong Chuanxin, Xiong Xiaofeng. Gas accumulation and great exploration breakthroughs in HTHP formations within Yinggehai-Qiongdongnan Basins[J]. China Petroleum Exploration, 2016, 21(4): 19–29. |

| [3] |

谢玉洪, 黄保家. 南海莺歌海盆地东方13-1高温高压气田特征与成藏机理[J].

中国科学:地球科学, 2014, 44(8): 1731–1739.

Xie Yuhong, Huang Baojia. Characteristics and accumulation mechanisms of the Dongfang 13-1 high temperature and overpressured gas field in the Yinggehai Basin, the South China Sea[J]. Science China:Earth Sciences, 2014, 44(8): 1731–1739. |

| [4] |

朱伟林, 张功成, 钟锴. 中国海洋石油总公司"十二五"油气勘探进展及"十三五"展望[J].

中国石油勘探, 2016, 21(4): 1–12.

Zhu Weilin, Zhang Gongcheng, Zhong Kai. Oil and gas exploration progress of China National Off shore Oil Corporation during the 12th Five-Year Plan and the prospect during the 13th Five-Year Plan[J]. China Petroleum Exploration, 2016, 21(4): 1–12. |

| [5] |

张功成, 张厚和, 赵钊, 唐晓音, 王鹏, 李飞跃. "源热共控"中国近海盆地石油富集规律[J].

中国石油勘探, 2016, 21(4): 38–53.

Zhang Gongcheng, Zhang Houhe, Zhao Zhao, Tang Xiaoyin, Wang Peng, Li Feiyue. "Joint control of source rocks and geothermal heat"-oil enrichment pattern of China's offshore basins[J]. China Petroleum Exploration, 2016, 21(4): 38–53. |

| [6] |

于俊峰, 裴健翔, 王立锋, 朱建成, 张伙兰. 莺歌海盆地东方13-2重力流储层超压气田气藏性质及勘探启示[J].

石油学报, 2014, 35(5): 831–838.

Yu Junfeng, Pei Jianxiang, Wang Lifeng, Zhu Jiancheng, Zhang Huolan. Gas pool properties and its exploration implications of the Dongfang 13-2 gravity reservoir-overpressure gas field in Yinggehai Basin[J]. Acta Petrolei Sinica, 2014, 35(5): 831–838. |

| [7] |

朱筱敏.

沉积岩石学[M]. 北京: 石油工业出版社, 2008: 51-126.

Zhu Xiaomin. Sedimentology[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2008: 51-126. |

| [8] |

刘俊英, 曹励明, 李兆麟, 王鹤年, 储同庆, 张景荣, 等.

元素地球化学[M]. 北京: 科学出版社, 1984: 12-18.

Liu Junyin, Cao Limin, Li Zhaolin, Wang Henian, Chu Tongqing, Zhang Jingrong, et al. Element Geochemical[M]. Beijing: Science Press, 1984: 12-18. |

| [9] |

杨恩林, 吕新彪, 陈焕, 吴波. 注溪钒矿床元素地球化学意义[J].

金属矿山, 2013, 447(9): 108–112.

Yang Enlin, Lü Xinbiao, Chen Huan, Wu Bo. Element geochemical significance of Zhuxi vanadium deposit[J]. Metal Mine, 2013, 447(9): 108–112. |

| [10] | Emerson S R, Huested S S. Ocean anoxia and the concentrations of molybdenum and vanadium in seawater[J]. Marine Chemistry, 1991, 34(3/4): 177–196. |

| [11] |

刘绪纲, 孙建孟, 郭云峰. 元素俘获谱测井在储层综合评价中的应用[J].

测井技术, 2005, 29(3): 236–239.

Liu Xugang, Sun Jianmeng, Guo Yunfeng. Application of elemental capture spectroscopy to reservoir evaluation[J]. Well Logging Technology, 2005, 29(3): 236–239. |

| [12] |

程华国, 袁祖贵, 刘宁. 用地层元素测井资料确定储层粘土含量[J].

石油大学学报:自然科学版, 2004, 28(2): 28–30.

Cheng Huaguo, Yuan Zugui, Liu Ning. Determination of content of clay mineral in formation using elemental capture spectroscopy[J]. Journal of the University of Petroleum:Edition of Natural Science, 2004, 28(2): 28–30. |

| [13] |

张锋, 刘军涛, 冀秀文, 袁超. 地层元素测井技术最新进展及其应用[J].

同位素, 2011, 24(Supp.l): 21–28.

Zhang Feng, Liu Juntao, Ji Xiuwen, Yuan Chao. Development of formation element logging technique and its application[J]. Journal of Isotopes, 2011, 24(Supp.l): 21–28. |

| [14] |

张杰, 陈平, 石晓兵, 李枝林, 王仕水, 刘德平, 等. 大斜度井段岩屑运移规律的微观研究[J].

天然气工业, 2003, 23(Supp.l): 73–74.

Zhang Jie, Chen Ping, Shi Xiaobing, Li Zhilin, Wang Shishui, Liu Deping, et al. Microvisual study on the cuttings moving law in high angle hole interval[J]. Natural Gas Industry, 2003, 23(Supp.l): 73–74. |

| [15] |

张铁. 对钻井过程中掉块的地质分析及处理[J].

内蒙古石油化工, 2011, 17(9): 39–41.

Zhang Tie. Geological analysis and treatment of the lost blocks during the drilling process[J]. Inner Mongolia Petrochemical Industry, 2011, 17(9): 39–41. |

| [16] |

方锡贤, 熊玉芹, 牛书立. PDC钻头钻井录井技术方法探讨[J].

录井技术, 2003, 14(1): 1–7.

Fang Xixian, Xiong Yuqin, Niu Shuli. Discussion about mud logging technical method in drilling with PDC bit[J]. Mud Logging Engineering, 2003, 14(1): 1–7. |

| [17] |

王永刚, 刘伟, 黄国平. 地震属性的GA-BP优化方法[J].

石油地球物理勘探, 2002, 37(6): 606–611.

Wang Yonggang, Liu Wei, Huang Guoping. GA-BP optimization of seismic attribution[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2002, 37(6): 606–611. |

| [18] |

吴媚, 符力耘, 李维新. 高分辨率非线性储层物性参数反演方法和应用[J].

地球物理学报, 2008, 51(2): 546–557.

Wu Mei, Fu Liyun, Li Weixin. A high-resolution nonlinear inversion method of reservoir parameters and its application to oil gas exploration[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2008, 51(2): 546–557. |

| [19] |

陈克勇, 胡永章, 王长城. 多井约束泥质含量反演在塔巴庙上古生界砂体预测中的应用[J].

石油天然气学报, 2007, 29(2): 58–62.

Chen Keyong, Hu Yongzhang, Wang Changcheng. Application of multiwell constraining inversion of shale content in upper Paleaozoic sandstone prediction in Tabamiao area[J]. Journal of Oil and Gas Technology, 2007, 29(2): 58–62. |

| [20] |

徐明华, 王绪本, 李学华. 自然伽马反演在双家坝构造飞仙关组鲕滩储层预测中的应用[J].

石油物探, 2003, 42(3): 346–349.

Xu Minghua, Wang Xuben, Li Xuehua. Application of natural gamma inversion in the prediction for the oolitic beach reservoir in Feixianguan Formation in Shuanjiaba structure[J]. Geophysical Prospecting for Petroleum, 2003, 42(3): 346–349. |

| [21] |

于建国, 韩文功, 刘力辉. 分频反演方法及应用[J].

石油地球物理勘探, 2006, 41(2): 193–197.

Yu Jianguo, Han Wengong, Liu Lihui. Frequency-divided inversion and application[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2006, 41(2): 193–197. |

| [22] |

Vapnik V N. 统计学习理论的本质[M]. 张学工译. 北京: 清华大学出版社, 2000: 85-205.

Vapnik V N. The nature of statistical learning theory[M]. Translated by Zhang Xuegong. Beijing:Tsinghua University Press, 2000:85-205. http://www.bookask.com/book/17619.html |

| [23] |

Cristianini N, Shawe-Taylor J. 支持向量机导论[M]. 李国正, 王猛, 曾华军译. 北京: 电子工业出版社, 2004: 8-149.

Cristianini N, Shawe-Taylor J. An introduction to support vector machines and other kernel-based learning methods[M]. Translated by Li Guozheng, Wang Meng, Zeng Huajun. Beijing:Publishing House of Electronics Industry, 2004:8-149. http://210.37.2.189/opac/item.php?marc_no=0000223807 |

| [24] |

侯雨庭, 李高仁. 元素俘获谱测井在长庆天然气勘探中的应用[J].

中国石油勘探, 2005, 10(3): 46–49.

Hou Yuting, Li Gaoren. Application of element capture spectroscopy logging in Changqing gas exploration[J]. China Petroleum Exploration, 2005, 10(3): 46–49. |

| [25] |

李凤琴, 秦菲莉, 陈汉林, 张爱芹, 杜淑艳, 张珩. 自然伽马能谱资料在油田勘探中的应用[J].

石油天然气学报, 2005, 27(6): 874–876.

Li Fengqin, Qin Feili, Chen Hanlin, Zhang Aiqin, Du Shuyan, Zhang Heng. The application of natural gamma ray spectrometry data in oil field exploration[J]. Journal of Oil and Gas Technology, 2005, 27(6): 874–876. |

| [26] |

陈中红, 查明, 金强. 自然伽马及自然伽马能谱测井在沉积盆地古环境反演中的应用[J].

地球物理学报, 2004, 47(6): 1144–1150.

Chen Zhonghong, Zha Ming, Jin Qiang. Application of natural gamma ray logging and natural gamma spectrometry logging to recovering paleo-environment of sedimentary basin[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2004, 47(6): 1144–1150. |

| [27] |

于振锋, 程日辉, 赵小青, 孙凤贤, 许中杰, 沈艳杰. 海拉尔盆地乌南凹陷南一段高伽马砂岩成因与识别[J].

中国石油大学学报:自然科学版, 2012, 36(3): 76–83.

Yu Zhenfeng, Cheng Rihui, Zhao Xiaoqing, Sun Fengxian, Xu Zhongjie, Shen Yanjie. Genesis and identification of high gamma sandstone in the first Member of Nantun Formation of Wunan depression in Hailar Basin[J]. Journal of China University of Petroleum:Edition of Natural Science, 2012, 36(3): 76–83. |

| [28] | Lathi B P. Signal processing and linear systems[M]. BerkeleyCambridge Press, 1998:319-337. |

| [29] |

赵庆乐, 吴怀春, 李海燕, 张世红. 利用采样定理与沉积速率确定旋回分析最佳采样间隔[J].

地球科学——中国地质大学学报, 2011, 36(1): 12–15.

Zhao Qingle, Wu Huaichun, Li Haiyan, Zhang Shihong. Determination of the optimal sampling interval for cyclostratigraphic analysis by using sampling theorem and accumulation rates[J]. Earth Science-Journal of China University of Geosciences, 2011, 36(1): 12–15. |

| [30] |

方锡贤, 董传杰, 王岚. 老井复查技术方法的应用与探讨[J].

录井工程, 2006, 17(Supp.1): 1–4.

Fang Xixian, Dong Chuanjie, Wang Lan. Application and discussion of technical methods on old well re-examination[J]. Mud Logging Engineering, 2006, 17(Supp.1): 1–4. |

| [31] |

王恩树, 王䶮舒, 刘丽真, 李美君, 张建民. 老井复查的关键因素与储集层解释评价原则[J].

录井工程, 2015, 26(1): 36–39.

Wang Enshu, Wang Yanshu, Li Lizhen, Li Meijun, Zhang Jianmin. Key factors of old wells reviewing and principles of reservoir interpretation and evaluation[J]. Mud Logging Engineering, 2015, 26(1): 36–39. |