2. 中国石油大港油田公司;

3. 中国石油集团东方地球物理公司

2. PetroChina Dagang Oilfield Company;

3. BGP INC., CNPC

冀中坳陷剩余油气资源总体规模依然较大,仍具有较大勘探潜力,其中富油凹陷是剩余油气资源的主体,但富油凹陷的勘探程度亦已很高,规模油气储量的发现难度越来越大,华北油田曾一度进入了含油面积仅0.2km2、储量规模仅8×104t的“小数点”勘探阶段[1]。

自20世纪80年代,冀中坳陷就已开始了三维地震勘探工作,当时主要以二级正向构造带为主进行三维地震勘探,至今形成了“贴邮票”似的三维区块,各区块受当时三维地震勘探目的要求的不同,采集方法、观测系统(方位)不尽相同,且受技术条件的限制,城矿区未能开展三维地震勘探,是资料空白区。另外,一次三维地震勘探大多采用大面元、低覆盖、窄方位的观测系统,不能满足富油凹陷二次勘探以地层岩性油气藏为主要目标的勘探需求。

近年来,针对富油凹陷一次三维地震勘探现状,唐传章等[2]针对一次三维地震资料建立了资料品质分析和资源潜力快速评价系统;邓志文等[3-4]提出了高精度城市三维地震采集技术,突破了城矿勘探“禁区”;赵贤正等[5-7]针对富油凹陷复杂地质目标,综合考虑实施全方位高密度勘探所需设备、施工效率和费用等难题,提出了2.5次融合勘探新思路。以上做法为实现二次勘探尤其是凹陷级整体勘探提供了依据和技术支撑。

本文提出了富油凹陷二次三维地震勘探“采集优化、城区突破、连片处理、目标融合”的工作思路,通过三维地震资料采集参数的优化以及大型城矿区三维地震资料采集处理、全凹陷整体连片三维地震资料处理以及复杂目标攻关采集与融合处理等关键技术攻关,相继构建了冀中坳陷饶阳、廊固等5个富油凹陷全凹陷整体连片高品质三维地震数据平台,并在此基础上进一步构建了中国东部陆上最大、面积达1×104km2的冀中坳陷整体连片三维地震数据平台,为冀中坳陷富油凹陷二次勘探持续突破、规模增储发挥了关键作用。

1 采集优化 1.1 勘探部署优化根据二次勘探需求,对冀中坳陷各富油凹陷开展整体二次三维地震勘探部署,并综合考虑富油凹陷中各区块剩余资源量大小和已有一次三维地震资料品质好坏,对二次三维地震勘探部署进行优化实施[8]。对于区带剩余资源较大,而一次三维地震资料信噪比和分辨率低、波组特征差、断层成像不清、经过重新处理资料品质仍没有本质改善的区带,确定为二次三维地震勘探采集优先区。对于剩余资源量较多,勘探潜力较大,一次三维地震勘探资料信噪比和分辨率中等、波组特征中等、能基本满足构造圈闭的落实、但不能满足地层岩性圈闭目标落实的区块,确定为二次三维地震勘探采集后备区。对于近年已经使用新技术采集,地震剖面信噪比和分辨率高、波组特征明显、同相轴连续、断层断点清楚、已能较好地满足构造精细解释和岩性目标研究要求的一次三维地震勘探区,或者区块资源量相对较少、勘探潜力不大的一次三维地震勘探区,原则上确定不再开展二次三维地震勘探采集,重点以老资料重新处理为主。

通过对冀中探区原一次三维地震勘探采集的78个区块8038.24km2三维地震资料分类综合评价,共确定优先二次三维地震勘探采集52块,后备二次三维地震勘探采集18块,不再二次三维地震勘探采集8块,占比分别为66.67%,23.07%和10.26%。

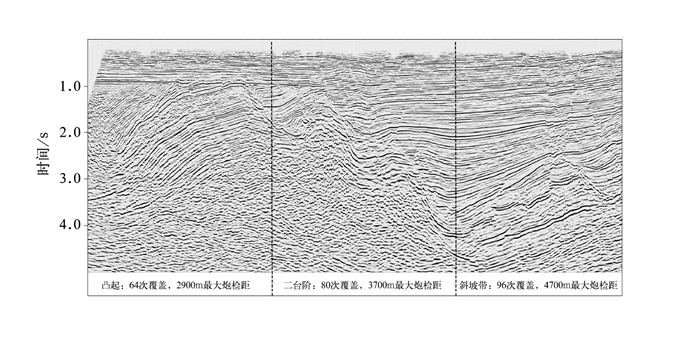

1.2 采集参数优化二次三维采集的目标是获取能够满足地层岩性油气藏、深潜山及潜山内幕油气藏以及复杂断块油气藏勘探的高品质、参数基本统一的三维地震资料。通过地质模型波动方程正演分析及不同线元二维地震勘探现场试验,确定了20m×20m的主导面元;通过冀中探区不同构造单元63条、716km的二维地震勘探试验线不同覆盖次数剖面对比,基于主要目的层有效信息的定性、定量分析,确定了二次三维地震勘探的基本覆盖次数为80次左右(表 1)。

| 表 1 不同期次三维地震勘探装备和技术关键参数对比表 |

以霸县凹陷为例,原一次三维地震采集27块,呈“贴邮票”式,单块面积一般仅在100km2左右,且面元、方位等采集参数参差不齐,难以形成整体性的数据体。2007年提出全凹陷整体二次三维地震勘探部署,面积为2300km2。根据部署优化,划分8个年度10个区块完成采集,采集面元、方位、覆盖次数等参数基本统一。同时,针对不同构造单元产状、埋深的差异性特点,在保证基本采集参数一致的前提下,对排列长度、覆盖次数等亦进行适当调整,以保障整体采集资料品质的一致性,为最终形成大连片二次三维地震勘探成果数据体奠定了基础(图 1)。

|

图 1 霸县凹陷二次三维分区观测系统优化设计 |

冀中坳陷地处京津冀经济发达区,许多城矿区为三维地震资料空白,制约了油气勘探进程。城矿区地震勘探面临三大技术难题:一是受建筑物影响,难以实现炮点、检波点的规则布设与实施;二是城矿区环境噪声强,干扰严重;三是城矿区密集分布的地下管网,使震源激发存在很大的安全隐患。针对上述技术难题开展技术攻关,突破了大型障碍区特殊观测系统设计、近地表障碍物综合调查、大型城矿区特殊观测系统方案实施等关键技术,形成了大型城矿区三维地震勘探方法,实现了大型城矿区高精度三维地震勘探的突破。

2.1 大型障碍区特殊观测系统设计冀中坳陷城矿区面积一般为20~80km2,使用常规观测系统存在激发点位不足、观测系统属性较差、浅层资料缺失并影响深层成像等问题;采用“大排列与小排列互补、炮点与检波点互补、大药量与小药量互补、井炮与可控震源互补、城内与城外互补”等特殊观测系统[9-10],有利于获取全城区中浅层资料,并保障深层资料的信噪比。

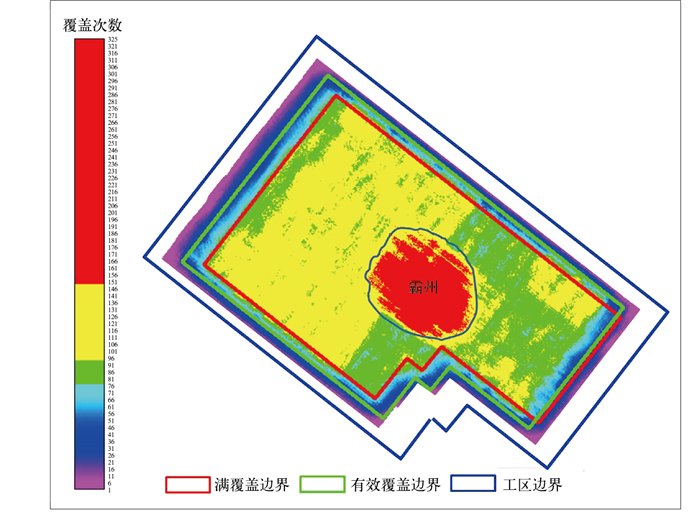

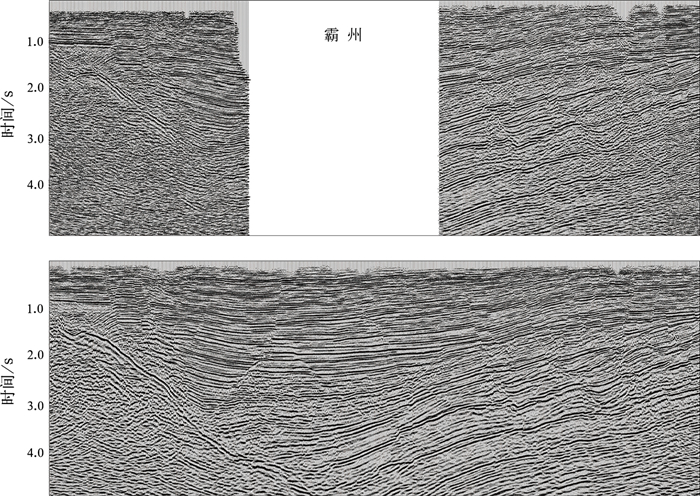

以霸县凹陷霸州市城区三维地震勘探项目为例,霸州市外围正常的观测系统是16线×6炮×160道、80~96次覆盖,霸州市区设计了24线×18炮×192道+8线×80道的特殊观测系统,使覆盖次数提高到150次以上(图 2),有利于压制噪声,提高深层资料的信噪比。

|

图 2 霸州城区三维地震勘探项目覆盖次数分布图 |

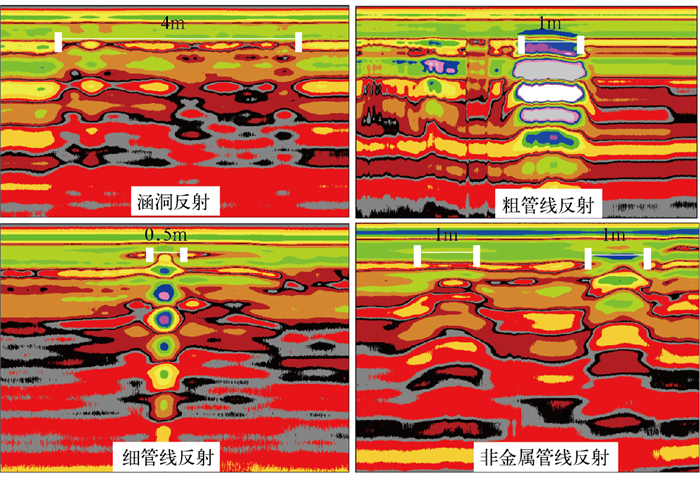

城区地下管网密集,若不准确落实其位置,会存在安全隐患。地质雷达(Ground Penetrating Radar)是一项用于浅层地质结构、构造和岩性检测的新技术,它是利用超高频脉冲电磁波为震源,以自激自收的形式,采用连续、间断两种方式接收地层界面反射回波,从而探测地下介质分布的一种地球物理勘探方法。根据地质雷达对近地表管线的探测定位结果(图 3),按照不同类型障碍物的安全距离,将安全距离以内的炮点进行剔除,避开可控震源在管线正上方施工,以降低安全风险、减小工农矛盾。

|

图 3 典型障碍物雷达波的波组特征图 |

随着城市化进程加快,一般城市规划图滞后城市建设。民用高精度卫星照片分辨率有2m、1m、0.625m不等,可以清晰识别城区建筑物类型、大小,以及地表植被、道路的类型、宽窄等详细情况,便于在室内进行炮检点的模拟放样。

室内模拟放样具体步骤:第一步是在实施城区特殊观测系统的炮点范围内按照最小炮点间隔布设炮点;第二步是根据不同地物的安全距离要求,将无法布设的或存在较大安全隐患的炮点删除;第三步是针对部分接近安全距离要求的进行适当偏移;第四步是根据拟定的特殊观测系统方案分析观测系统属性,进一步优化炮点(删除或禁止),直至观测系统属性符合特殊观测系统设计的要求;第五步是根据炮点所属地表类型(街道、较大空地、零星空地或建筑物附近等)划分激发方式,输出室内布设的炮检点坐标,指导野外实地放样。

2.3.2 城矿区井震联合激发城区施工安全要求高,尤其是大多数街道路面下都埋有供排水管、燃气管线、电缆、光缆、涵洞等,影响激发点的布设。若采用单一的井炮激发,城区内有效激发数量将远不能满足设计需求;而且一般建筑物的安全距离较大,导致城区炮点的激发参数难以达到最佳效果。

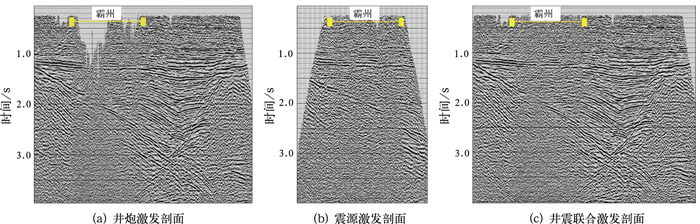

为满足城区激发点位的布设均匀和连续采样的要求,采用井炮、可控震源联合激发的方式解决城区激发点位不足的问题[11]。可控震源激发能量较弱,适合在城区道路上激发,得到城区中浅层有效反射信息;井炮激发能量较强,选择城外或城区空地激发,得到城区中深层有效反射信息。通过井炮、可控震源的联合激发,确保了城区浅层和深层地震反射信息的全面获取,有效提高了资料品质(图 4)。

|

图 4 不同震源激发方式剖面效果图 |

应用大型城矿区三维地震勘探技术,先后在冀中坳陷完成了任丘、河间、高阳、肃宁、深县、固安、文安、永清、霸州、辛集等10个大型城矿区的三维勘探工作,填补了近360km2的资料空白区,为富油凹陷三维地震资料的整体连片奠定了基础。大型城矿区地震资料齐全,而且与周边资料品质没有明显差异,城区资料信噪比和分辨率较高,浅、中、深层主要目的层反射能量强、同相轴连续,断层清晰,偏移成像效果好(图 5)。

|

图 5 霸州市区大型城矿区三维地震勘探实施前(上)、后(下)偏移剖面对比 |

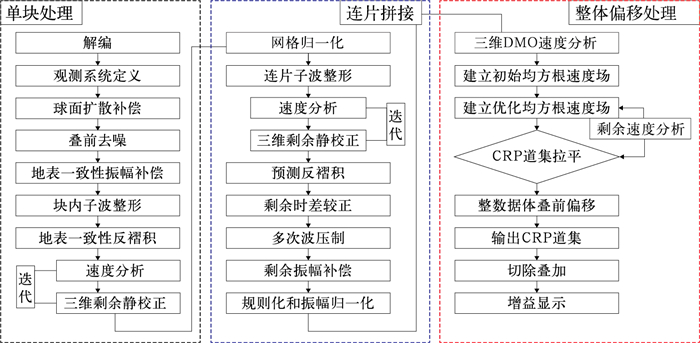

富油凹陷整体连片三维地震资料的处理主要包括单块处理、连片拼接、整体偏移处理3个阶段(图 6)。一是单块处理,在各单块三维地震资料自身面元网格下,通过野外静校正、叠前去噪、三维地表一致性处理等,形成几何参数属性正确,各数据能量、信噪比、分辨率均衡,满足连片处理要求的叠前道集数据。二是连片拼接,通过子波匹配整形、叠前数据规则化等,消除全凹陷各区块资料间信噪比、子波的差异性,实现无缝拼接。三是整体偏移处理,通过全凹陷整体数据体的叠前偏移,实现全凹陷整体连片三维地震资料的高精度成像。

|

图 6 全凹陷整体连片三维地震资料处理流程 |

具体处理中,还要针对三维地震整体连片面临区块多、面积大,跨多个构造单元,深浅不一、横向速度变化大的难题,开展“四统一法”近地表结构模型建立、定量化子波整形与叠前数据规则化、多域多信息约束速度建模等。通过建立全区统一的近地表结构模型,消除区块间中、长波长静校正;通过区块间子波一致性,实现全凹陷三维区无缝拼接;通过建立全凹陷高精度速度模型,保证偏移成像精度。最终实现全凹陷整体高品质二次三维地震数据平台。

3.2 全区近地表结构模型建立由于连片资料跨越不同年度,野外校正量计算方法、基准面选取存在差异,各三维区块间存在着严重的闭合差。解决好连片各区块间的野外静校正闭合问题是做好全凹陷三维连片处理的关键之一。通过采用统一基准面、统一替换速度、统一表层结构、统一计算方法,实现全区近地表结构模型统一,解决了中、长波长静校正问题[12]。

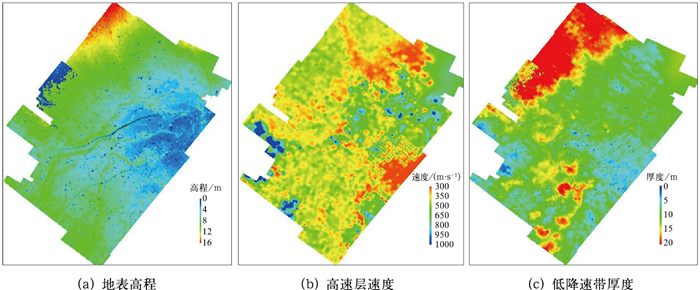

野外静校正计算主要分为低降速带校正与统一基准面校正两个部分[13]。低降速带校正充分收集利用现有的表层调查资料,最大限度地消除近地表低降速层对静校正的影响,根据表层调查资料(小折射、大炮初至)的平面变化规律,删除不可靠的表层调查控制点,利用平面插值方法建立全区统一的表层模型,计算低降速带静校正量。统一基准面校正通过统一基准面高程和基准面校正速度,最终得到全区统一计算的静校正量,保证各区块间野外静校正量闭合,静校正效果利用野外静校正图、地表高程图和任意剖面进行质量控制(图 7)。在野外静校正的基础上,通过单块和全区剩余静校正与速度分析的多次迭代,消除短波长静校正问题。

|

图 7 霸县凹陷整体近地表结构模型平面图 |

子波整形拼接:确定标准区块,开展标准区块的时差、极性调查;进行时差校正消除区块之间的系统时差;以目标区块为标准输出,利用统计学的原理将相邻区块的地震记录与目标区块的地震记录进行匹配计算,求出一组定量的匹配算子,应用该算子对相邻区块进行匹配滤波,最终使得连片各区块间振幅、相位等子波特性与目标区块趋于一致。

连片处理涉及的区块间采集因素存在差异,导致连片后出现数据不规则现象。处理中采用基于覆盖次数、地震道内插、规则化、能量均衡一体的三维叠前数据规则化处理(REG3D),改善连片后数据不规则造成的振幅失真现象,避免偏移“画弧”的影响,提高叠前偏移的成像质量。

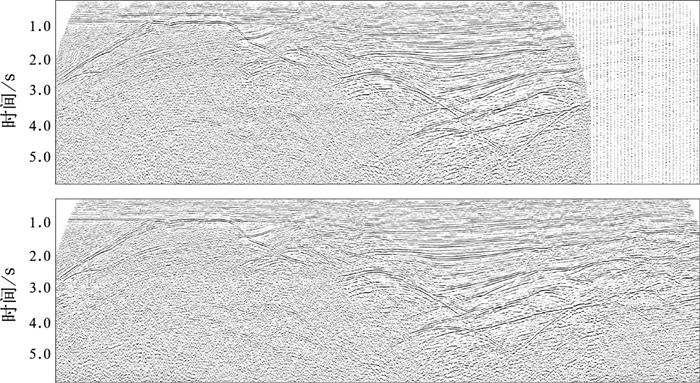

通过联合使用定量化的子波整形与匹配滤波及叠前数据规则化技术[14],为高精度速度模型的建立和叠前偏移提供了良好的数据基础(图 8)。

|

图 8 数据规则化前(上)、后(下)叠加剖面对比 |

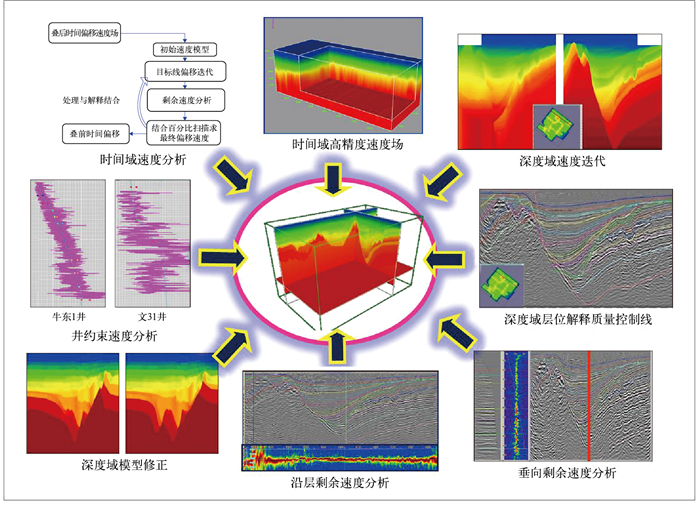

针对全凹陷三维地震资料整体连片涉及构造单元多、横向速度变化大的难题,建立合理的高精度速度模型是处理的重中之重。采用多域多信息约束速度建场技术[15-20],通过时间域与深度域联合高精度速度分析、一体化层位解释、深度域纵横向延迟分析、深度域深度模型修正等,并采用处理解释一体化的运作模式,利用工区内已有VSP资料和声波测井资料约束速度场建立过程,对速度变化异常点进行修正,经过严格的质量控制,达到建立最终全凹陷高精度速度场的目的(图 9)。

|

图 9 多域多信息约束的速度建模 |

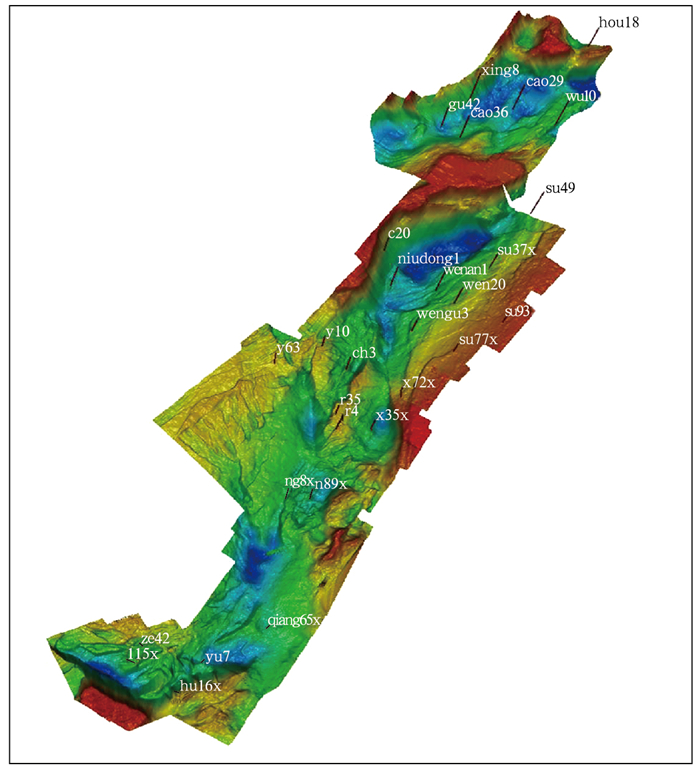

自2009年首先对饶阳凹陷开展连片时间偏移处理,建立了全凹陷整体连片二次三维地震数据平台后,又对霸县、廊固等5个凹陷进行了全凹陷整体连片,建立了二次三维地震勘探叠前时间和深度偏移处理数据体,并在此基础上进一步形成了中国东部陆上最大、面积达10000km2的冀中坳陷整体连片二次三维地震数据平台(图 10),为冀中坳陷富油凹陷二次勘探提供了高品质的三维地震资料基础。

|

图 10 冀中坳陷整体连片二次三维地震数据平台 |

全凹陷整体连片三维地震数据平台的构建,体现了三维地震数据的整体性,对于凹陷的整体构造研究、整体沉积体系研究以及地层岩性圈闭目标的发现落实具有很大帮助,但也仍存在着连片三维地震资料不能满足凹陷中局部特别复杂目标区研究需求的问题。通过综合考虑投资与效益的关系,提出了多期次三维地震融合勘探思路,在冀中探区取得了较好效果。

4.1 融合勘探思路以全方位高密度均匀采样为核心,引入时间期次概念,将单一时间期次的高密度采集分解为多时间期次的常规密度采集与融合处理,最终形成一套全方位、高密度的数据体。多期次三维地震融合勘探不是真正的三次三维地震勘探,也不是简单的地震资料融合处理,而是在目标三维采集时就考虑到如何充分利用以往三维地震原始资料信息(如保证不同期次三维面元相接、射线路径不重复等),通过后续的资料处理实现全方位高密度地震勘探,达到经济技术一体化的目的。

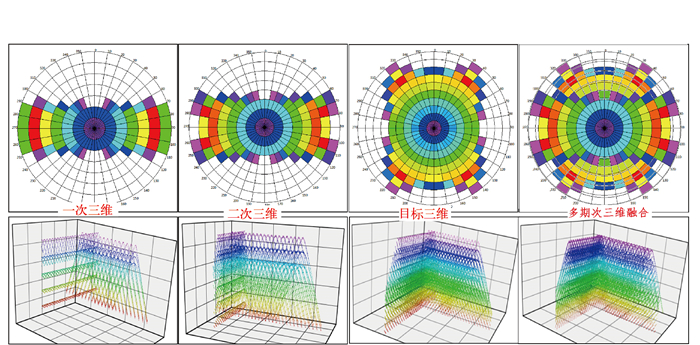

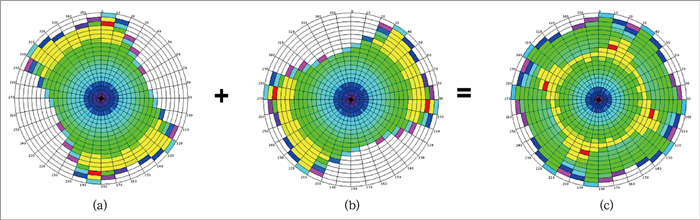

4.2 融合勘探观测系统设计由于以往采集方法及其原始资料品质已无法改变,因此在目标三维采集阶段就应充分参考以往采集方法,重点是考虑前后观测系统的有机融合,如面元的继承性、观测方位的互补性、照明的充分性、采样密度的可增性、波场的连续性等。基于时空域融合的观测系统设计是根据地质任务的需求,以目标三维采集和地震资料叠合处理为技术核心,采取“方位角拼接、横纵比增大、采样点加密、炮检距互补”等,开展基于时间域融合的观测系统设计,使观测系统具有更高的空间采样覆盖密度、更强均匀性及更宽观测方位(图 11)。

|

图 11 多期次三维地震融合勘探观测系统属性炮检距玫瑰图(上)及剖面图(下) |

以往在三维观测系统设计时,覆盖次数主要依据二维试验线覆盖次数分析结论或参考类似地区经验值,但该方法前期试验投入巨大。针对勘探目标,可根据区内已有三维原始资料信噪比和目标三维叠加剖面期望达到的信噪比,计算目标三维覆盖次数:

| $ {n_{{\rm{req}}}} = {\left[{\frac{{{{\left( {s/n} \right)}_{{\rm{req}}}}}}{{{{\left( {s/n} \right)}_{{\rm{raw}}}}}}} \right]^2} $ | (1) |

式中 nreq——覆盖次数;

(s/n)req——原始炮集信噪比;

(s/n)raw——叠加剖面期望信噪比。

冀中坳陷现今大多实施过一次或二次三维勘探,根据公式(1)则可将以往三维地震的覆盖次数和单炮资料信噪比表示为:

| $ {n_{{\rm{old - 3D}}}} = {\left[{\frac{{{{\left( {s/n} \right)}_{{\rm{old-3D}}}}}}{{{{\left( {s/n} \right)}_{{\rm{raw}}}}}}} \right]^2} $ | (2) |

| $ {\left( {s/n} \right)_{{\rm{raw}}}} = \frac{{{{\left( {s/n} \right)}_{{\rm{old - 3D}}}}}}{{\sqrt {{n_{{\rm{old - 3D}}}}} }} $ | (3) |

式中 nold-3D——以往三维地震的覆盖次数;

(s/n)old-3D——以往三维单炮资料的信噪比。

将公式(3)代入到公式(1),可推算出目标三维地震的覆盖次数为:

| $ {n_{{\rm{req}}}} = {\left[{\frac{{{{\left( {s/n} \right)}_{{\rm{req}}}}}}{{{{\left( {s/n} \right)}_{{\rm{old-3D}}}}}}} \right]^2} \times {n_{{\rm{old - 3D}}}} $ | (4) |

式中(s/n)req亦可理解为目标三维地震单炮信噪比。

4.2.2 基于采样点加密的观测系统设计高密度三维地震勘探具有有利于提高构造成像精度,有利于提高薄层识别精度和岩性预测精度的优势[21]。冀中坳陷以往大多数二次三维的接收点距为40m,接收线距为240m,在进行目标三维的观测系统设计时,将接收线布设在以往三维接收线之间,且保持不同期次三维的CMP面元相重合,但地震波的射线路径不重复,使得多期次三维地震融合勘探观测系统的接收线距为120m,实现了高密度勘探。均匀度的计算公式为:

| $ s = \sqrt {\frac{1}{{n - 1}}\sum\limits_{i = 1}^n {{{\left( {{R_i} - \overline R } \right)}^2}} } $ | (5) |

| $ \mu = \frac{s}{{{R_{\max }}}} $ | (6) |

式中 s——标准差;

Ri——各控制点相对中心点的距离;

R——Ri的平均值;

μ——均匀度;

Rmax——单位区域内控制点与中心点的最远距离。

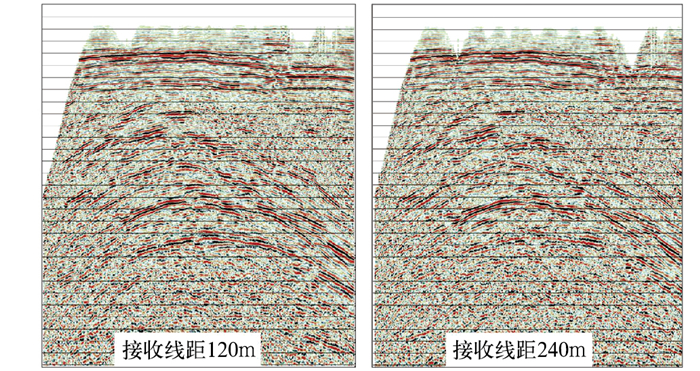

根据公式(5)和公式(6)计算接收线距分别为240m和120m的两种观测系统物理点的均匀度分别为0.31和0.19。均匀度值越小,均匀性越好,即多期次三维地震融合勘探物理点的均匀性明显好于二次三维及目标三维。另外,接收线距越小,接收点密度越大,偏移噪声越弱;反之,则越强。从图 12可见,加密采样点后地震剖面的成像效果得到明显改善。

|

图 12 不同接收线距地震剖面对比 |

宽方位三维地震勘探具有提高复杂构造成像精度、分辨率和反演精度,可识别薄层和小型沉积圈闭等诸多优势[21]。但受地表条件、采集设备、成本投入、施工组织等客观条件的限制,真正实施宽方位三维采集的难度还很大。因此,采用方位角拼接的技术思路,在进行目标三维观测系统设计时,其观测方向与以往三维的观测方向具有一定夹角或相互垂直,通过数据融合得到宽(或全)方位三维地震勘探数据体。图 13为某三维区方位角拼接效果图,其以往的二次三维的观测方位为336°(图 13a),目标三维的观测方位为66°(图 13b),尽管各自的横纵比均为0.64(图 13c),但将二者融合处理得到的三维地震数据的横纵比达到1.0,实现了全方位勘探。

|

图 13 方位角拼接技术思路示意图 |

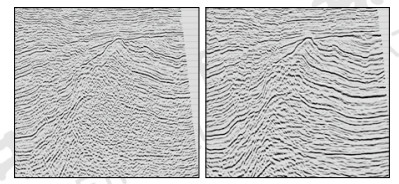

冀中坳陷南马庄潜山构造带由于控制构造带的主大断裂——南马庄断层直立,断层两侧地层分别为古近系砂泥岩和潜山碳酸盐岩,二者速度相差巨大,且潜山内幕地层波阻抗差小,导致一次、二次三维地震勘探均未能获得满意的资料效果。开展目标融合勘探攻关,通过加密采样点融合设计,改善观测系统属性和多期次三维地震资料的融合处理,实现了该区的高密度勘探,提高了直立大断裂的成像效果(图 14),潜山内幕反射信息也实现了“从无到有”的质的飞跃,资料信噪比较以往提高两倍以上。

|

图 14 二次三维地震勘探剖面(左)与融合三维地震勘探剖面(右)对比 |

(1) 冀中坳陷富油凹陷剩余油气资源依然丰富,但勘探程度已经很高,勘探发现难度很大。构建全凹陷整体连片高品质三维地震数据平台,开展富油凹陷整体构造研究、整体沉积体系研究和地震储层预测、精细目标落实的二次勘探,将勘探对象由中浅层转向中深层、由构造圈闭转向构造—岩性圈闭,已经成为富油凹陷深化勘探、持续突破、规模增储的必然要求。

(2) 东部探区富油凹陷二次三维地震勘探采用“采集优化、城区突破、连片处理、目标融合”工作思路及攻关采集与处理技术,实现了冀中坳陷整体连片三维地震数据平台的构建,为冀中坳陷富油凹陷的“二次勘探、持续突破、规模增储”发挥了关键作用,其思路方法和技术对类似地区的勘探研究具有借鉴意义。

| [1] |

赵贤正.

精细勘探谱写老油区新篇章的找油哲学[M]. 北京: 石油工业出版社, 2012.

Zhao Xianzheng. Oil prospecting philosophy of detailed exploration for a new chapter in old oilfield[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2012. |

| [2] |

唐传章, 王瑞贞, 宋同心, 蒋东坤, 葛向阳. 华北油田三维地震资料品质分析数据库的开发及应用效果[J].

中国石油勘探, 2008, 13(2): 83–89.

Tang Chuanzhang, Wang Ruizhen, Song Tongxin, Jiang Dongkun, Ge Xiangyang. Development and application of 3D seismic data quality analysis database in North China Oilfield[J]. China Petroleum Exploration, 2008, 13(2): 83–89. |

| [3] |

邓志文, 白旭明, 唐传章, 李扬胜, 袁胜辉, 李海东, 等. 高精度城市三维地震采集技术[J].

天然气工业, 2007, 27(Supp.1): 46–48.

Deng Zhiwen, Bai Xuming, Tang Chuanzhang, Li Shengyang, Yuan Shenghui, Li Haidong, et al. High precision 3D seismic acquisition technology in city[J]. Natural Gas Industry, 2007, 27(Supp.1): 46–48. |

| [4] |

Mike Cox. 反射地震勘探静校正技术[M]. 李培明, 柯本喜等译. 北京: 石油工业出版社, 2004.

Mike Cox. Reflection seismic static correction technology[M]. Li Peiming, Ke Benxi. Beijing:Petroleum Industry Press, 2004. |

| [5] |

赵贤正, 张玮, 邓志文, 白旭明, 袁胜辉, 唐传章, 等. 复杂地质目标的2.5次三维地震勘探方法[J].

石油地球物理勘探, 2014, 49(6): 1039–1047.

Zhao Xianzheng, Zhang Wei, Deng Zhiwen, Bai Xuming, Yuan Shenghui, Tang Chuanzhang, et al. 2.53D seismic exploration in complicated geological targets[J]. Oil Geophysical Prospecting, 2014, 49(6): 1039–1047. |

| [6] |

万学娟, 陈院生, 晏丰, 秋剑霞, 金艳萍. 2.5次勘探技术及应用[J].

物探科技通报, 2014(1): 39–44.

Wan Xuejuan, Chen Yuansheng, Yan Feng, Qiu Jianxia, Jin Yanping. 2.5 exploration technology and its application[J]. Geophysical Science and Technology Bulletin, 2014(1): 39–44. |

| [7] |

赵贤正, 田福清, 王权, 范炳达, 董雄英, 赵淑芳, 等. 老区富油凹陷"五精一创"勘探实践与启示[J].

中国石油勘探, 2016, 21(6): 1–8.

Zhao Xianzheng, Tian Fuqing, Wang Quan, Fan Bingda, Dong Xiongying, Zhao Shufang, et al. Application and performance of delicate and innovative exploration practices in oil-rich sags of matured areas[J]. China Petroleum Exploration, 2016, 21(6): 1–8. |

| [8] |

翟光明, 何文渊. 渤海湾盆地勘探策略探讨[J].

石油勘探与开发, 2003, 30(6): 1–4.

Zhai Guangming, He Wenyuan. Exploration strategy of the Bohai Bay Basin[J]. Petroleum Exploration and Development, 2003, 30(6): 1–4. |

| [9] |

马在田.

三维地震勘探方法[M]. 北京: 石油工业出版社, 1989.

Ma Zaitian. 3D seismic exploration methods[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 1989. |

| [10] |

陆基孟.

地震勘探原理[M]. 东营: 石油大学出版社, 2009.

Lu Jimeng. The principle of seismic exploration[M]. DongYing: Petroleum University Press, 2009. |

| [11] |

白旭明, 李海东, 陈敬国, 唐传章, 王泽丹, 张舒. 可控震源单台高密度采集技术及应用效果[J].

中国石油勘探, 2015, 20(6): 39–43.

Bai Xuming, Li Haidong, Chen Jingguo, Tang Chuanzhang, Wang Zedan, Zhang Shu. Single controllable vibrator highdensity acquisition technology and its application[J]. China Petroleum Exploration, 2015, 20(6): 39–43. |

| [12] |

韩晓丽, 秦宏国, 杨长春. 华北地区低信噪比资料连片叠前时间偏移成像策略[J].

地球物理学进展, 2008, 23(3): 775–784.

Han Xiaoli, Qin Hongguo, Yang Changchun. Strategy of low SNR data prestack time migration processing in North China[J]. Progress in Geophysics, 2008, 23(3): 775–784. |

| [13] |

李国生, 马丰臣, 汤浩哲. 一种剩余静校正方法在HJB三维处理中的应用[J].

中国石油勘探, 2016, 21(6): 116–119.

Li Guosheng, Ma Fengchen, Tang Haozhe. Application of an improved residual static correction technique in HJB 3D seismic data processing[J]. China Petroleum Exploration, 2016, 21(6): 116–119. |

| [14] |

曹孟起. 全三维连片处理技术及应用效果[C]. CPS/SEG2004国际地球物理会议论文集, 2004: 226-229.

Cao Mengqi. Full 3D seismic processing technology and application[C]. Proceedings of the CPS/SEG 2004 International Geophysical Conference, 2004:226-229. |

| [15] | Alkhalifah T. Gaussian beam depth migration for anisotropic media[J]. Geophysics, 2012, 60(5): 1474–1484. |

| [16] |

伊尔马滋. 地震资料分析: 地震资料处理、反演和解释[M]. 刘怀山, 王克斌, 童思友译. 北京: 石油工业出版社, 2006.

Ottawa Yilmaz. Seismic data analysis[M]. Liu Huaishan, Wang Kebin, Tong Siyou. Beijing:Petroleum Industry Press, 2006. |

| [17] |

潘兴祥, 秦宁, 曲志鹏, 李振春. 叠前深度偏移层析速度建模及应用[J].

地球物理学进展, 2013, 28(6): 3080–3085.

Pan Xingxiang, Qin Ning, Qu Zhipeng, Li Zhenchun. Velocity modeling and application of pre stack depth migration tomography[J]. Progress in Geophysics, 2013, 28(6): 3080–3085. DOI:10.6038/pg20130632 |

| [18] | Wang B, Pann K, Meek R A. Macro velocity model estimation through model-based globally-optimized residual-curvature analysis[C]. Eaeg Meeting, 1995:1084. |

| [19] |

张敏, 李振春. 偏移速度分析与建模方法综述[J].

油气藏评价与开发, 2007, 30(6): 421–427.

Zhang Min, Li Zhenchun. Review of migration velocity analysis and modeling methods[J]. Reservoir Evaluation and Development, 2007, 30(6): 421–427. |

| [20] |

易维启, 董世泰, 曾忠, 汪恩华, 梁奇, 郭宏伟. 中国石油"十二五"物探技术研发应用进展及启示[J].

石油科技论坛, 2016, 35(5): 33–44.

Yi Weiqi, Dong Shitai, Zeng Zhong, Wang Enhua, Liang Qi, Guo Hongwei. Geophysical Technologies Developed and Applied by PetroChina during the 12th Five-Year Plan[J]. Oil Forum, 2016, 35(5): 33–44. |

| [21] |

王学军, 于宝利, 赵小辉, 蔡希玲, 李虹, 方勇, 等. 油气勘探中"两宽一高"技术问题的探讨与应用[J].

中国石油勘探, 2015, 20(5): 41–53.

Wang Xuejun, Yu Baoli, Zhao Xiaohui, Cai Xiling, Li Hong, Fang Yong, et al. Development and Application of "2W1H" Technique in Oil and Gas Exploration[J]. China Petroleum Exploration, 2015, 20(5): 41–53. |