文章信息

- 肖铭, 陈平, 何鸿谕, 章乐.

- XIAO Ming, CHEN Ping, HE Hong-yu, ZHANG Le.

- 建设适应重庆地区的区域医学影像信息和大数据分析平台

- Development of the Chongqing Regional Medical Imaging Information and Big Data Analysis Platform

- 中国生物工程杂志, 2017, 37(11): 28-36

- China Biotechnology, 2017, 37(11): 28-36

- http://dx.doi.org/DOI:10.13523/j.cb.20171105

-

文章历史

- 收稿日期: 2017-09-26

2. 重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 重庆 401320

2. Zdmedical, Information Polytron Technologies Inc in Chongqing, Chongqing 401320, China

随着医院信息化以及医学影像学的发展,医院的PACS(picture archive and communication system)[1]和HIS (hospital information system)[2]等信息系统得到了广泛的发展与应用。然而,当前这些系统大部分都局限于医院内部而无法做到区域内共享。尤其在西部地区,这样的现象更加明显[3]。根据2015年重庆市卫生统计年报分析报告[4],现有631个医院中,市区中心医院与区县乡镇医院、国有医院与民营医院之间,医疗水平、信息化水平差距明显。因此建设该区域的医疗影像信息化系统,实现各类影像信息共享,消除信息孤岛,对优化区域内卫生资源的配备,提高医疗卫生机构的工作效率和医疗水平都具有非常重要的意义。

建设区域影像数据交互平台有以下三项主要工作:(1)建设统一的信息资源存储和管理中心,实现统一的信息资源共享、交换,加快区域内医疗影像交流与反馈;(2)建立数据采集、更新、管理、使用机制,统一数据中心的信息资源标准,建立完整信息安全和质量控制体系;(3)在区域影像平台基础上对医学影像大数据进行分析和数据挖掘,为相关职能机构多种业务应用和决策分析提供数据支撑。

在建设交互数据中心方面,国内外已经有一些研究提出了平台的整体架构设计。比如吴福理等[5]针对传统医学影像可视化软件难以实现跨平台访问,且缺少协同可视化共享机制的问题,提出了一个基于云平台的医学影像可视化平台。张翼等[6]整合现有资源,在医疗信息交互技术(HIE(Health Information Exchange))[7]和IHE(Integrating the Healthcare Enterprise)[8]的标准框架上,构建了一个区域医学影像平台。但是这些设计在系统架构的集成程度和扩展性上,都存在一定的不足,比如吴福理等[5]重点研究了云端图像处理技术和图像传输协议,却没有整合医院现有系统。张翼等[6]在平台上建立的影像数据中心,又缺少上层系统管理和安全管理等方面的设计。

区域医学影像交互平台的另一个重要工作是制定可行的影像信息交互标准,并且强化以保护病人资料信息为核心的信息安全和质量标准。在影像标准方面,国际上通用的医学图像和相关信息的标准是DICOM(digital imaging and communications in medicine)标准。它定义了质量能满足临床需要的,可用于数据交换的医学图像格式[9-10]。尽管现有研究在DICOM功能的改进和实现方面做了很多工作[11-12],但由于重庆地区早期在系统建设时没有统一标准,所以其区域医疗交互平台依然面临着信息标准不一的问题。例如,重庆很多医院缺乏区域整体层面的影像信息数据模型,相关的超声影像、心电图影像、内视镜影像等都是以常见的JPEG(joint photographic experts group)等图像格式存在,而非标准的DICOM格式。并且医学影像由各部门和单位分散管理,缺乏系统集成和平台软件配置标准。在安全和质量标准建设方面,目前主要的区域影像交互平台设计[13-14],普遍缺少对安全和质量标准的充分整体考虑。重庆地区也很少有平台构建起了不同区域、不同单位、不同负责人之间影像数据交互的信息安全标准和质量控制体系。

整合区域医疗影像信息,开展医学影像大数据分析,提升业务决策和分析能力也是区域影像交互平台重要工作之一。医学影像大数据分析,是试图从海量医学影像中挖掘出有意义的医学信息或知识[15],它涉及到图像处理和分析、模式识别、计算机视觉、图像检索、机器学习、人工智能、知识表现等领域[16]。国内外许多研究机构在视网膜图像、人脑图像、细胞图像、皮肤癌图像等方面进行了医学图像数据挖掘工作,并取得了较好的研究成果[17-19],特别是一些研究者尝试使用云计算的方式来解决医学影像大数据分析问题[20-21]。然而在重庆地区,目前很少有平台可以全面的将一些成熟的分析方法进行有效的整合和集成,并且将其运用到实际的医疗影像数据分析中去。

为此,本研究针对重庆地区医疗影像区域信息化所面临的问题,提出以下三个创新点:(1)对区域影像平台的整体结构进行了设计,提出了区域影像交互平台的五层体系结构;(2)在五层体系结构基础上制定和加强了医学影像信息标准以及信息安全和质量控制体系;(3)在区域影像中心平台上嵌入医学影像大数据分析工具。本研究的应用结果证明,交互平台具有很高的集成程度和扩展性。平台标准的制定能有效的提高交互效率,加强数据安全管理和质量控制。平台可对海量数据进行有效分析。最后本文总结了平台的核心技术难点和未来研究方向。

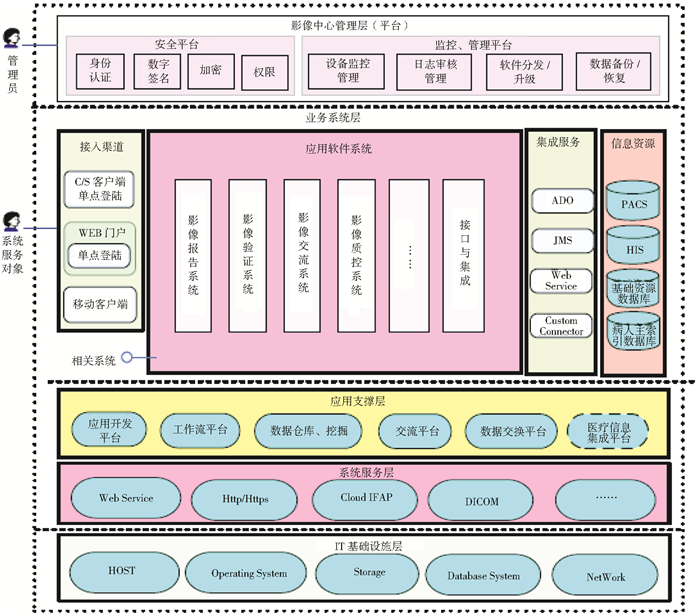

1 技术方案 1.1 总体结构设计区域影像交互平台是区域影像建设的基础架构,根据重庆地区区域医学影像交互平台的需求[22],设计了图 1所示的五层技术架构。

|

| 图 1 区域影像数据中心技术架构 Figure 1 Architecture of regional imaging data center |

其中第一层是IT基础设施层,主要包括网络硬件、存储硬件、数据库系统、操作系统等方面的技术规划。第二层是系统服务层,主要包括系统底层所提供的WebService的服务、云端影像传输服务、DICOM标准化服务、移动端访问服务、Https协议等。第三层是应用支撑层,为整个系统提供应用的基础和通用的支撑,主要包括对影像数据的交互、挖掘和与其他医疗信息的集成。其中工作流平台可以实现自动的、可配置的,基于规则的管理。数据仓库/挖掘是实现数据建模、数据挖掘、数据录入、报表管理,统计分析等功能的基础。此层的重点是医疗信息集成平台,医疗信息集成能支撑患者基本信息与检查信息的采集录入,支持与各自医院的HIS或电子病历系统的无缝集成。第四层是业务系统层,是具体影像业务操作的相关技术集合,包括影像报告系统、影像验证系统,影像交流系统等。由于涉及具体数据的交互,所以在此层特别注意了对用户的验证。因为区域内所有的业务操作行为,都有相关的权限机制和痕迹保留机制到约束,以减少人为影响。同时考虑未来新增的业务和医学系统,所以平台为此层提供了开放的API,以方便扩展。第五层是管理应用层,主要是对平台进行集中化监控、分析和监督的应用,包括日志管理、数据备份/恢复管理等。

平台使用分布式与集中式混合的数据存储方式,在小区域中建立独立的集中数据中心。然后每个小区域影像中心之间采用分布式方式进行有效关联。用户可以将基层医院数据提取到核心医院数据交换中心,也可以通过外部交互方式,直接访问基层医院的影像核心数据。由于这种数据模式优化了医院之间不同影像系统提供商和设备厂商的系统整合问题[22-23],所以在一定程度上降低了集成难度。同时,由于我们注意了规范的统一以及相关API的开发,从而为平台提供了更好的扩展性。

1.2 医学影像和数据安全标准的改造和提升 1.2.1 医学影像标准因为平台设计必须在遵循国际医学影像标准DICOM[9, 24]的前提下,考虑符合重庆地区区域影像实际情况,所以需要对DICOM标准进行如下的改造和升级:

(1) 支持非数字化DICOM设备的影像与患者信息DICOM输出的标准:包括心电图、超声、内窥镜、病理等常规设备。(2)支持DICOM影像区域规范化的标准,对DICOM中的内容进行区域规范的改造:可以在DICOM中添加区域标示、医师CA认证、医院认证、数据完整性认证、影像加密认证等标示。(3)支持DICOM影像胶片中患者信息的归档标准:可以在DICOM胶片中存放患者的基本信息,如患者姓名、病历号码等信息。(4)支持区域中DICOM影像的结构化存储:改造DICOM的归档格式,完美融合电子病历规范中的要求,将DICOM中的头文件内容与影像,以结构化方式进行存储,并加入相关涉及影像的电子病历规范的内容;同时可以与传统DICOM标准的影像进行互通,并与第三方系统进行无缝交互。

1.2.2 数据安全与质量控制标准由于重庆地区区域医学影像交互平台之前没有完整的安全与质量标准体系可以遵循,因此我们从信息安全体系的整体出发[25, 26],制定了包含物理安全、网络安全、系统安全、应用安全、数据安全等多层次严格的安全标准。而且针对影像平台的特点,从以下几个方面对安全标准进行了特别加强:

(1) 从技术上,平台支持影像报告的数字签名,确保报告的正确性和安全性。(2)由于人为误操作、管理混乱等也是导致安全性降低的常见重要因素,因此我们制定了合理、完善的安全管理制度和标准。并且加强用户的验证,让平台具备完善的用户管理和职权分离管理功能。采用Who、Where、When、What、App五要素进行多维严格的身份认证,同时支持SSL[27]安全认证,以保障影像在生成、传输、使用、回执等不同流程中的实时安全监控。(3)平台提供包括影像存档、影像调阅、影像传输在内的影像数据各种状态的记录日志,提供相应分析工具,确保数据在各种交互和流通的每一个过程都有据可查。并且建立针对区域影像数据的质量控制体系标准与互信机制,确保数据安全和准确。

1.3 医学影像大数据分析针对医学影像大数据具有的数据类型复杂性、不完整性和海量性等特点,我们在平台中集成了大数据分析方法,用于分析挖掘医学影像大数据信息。下面我们对其中一些方法进行简介:

1.3.1 关联规则分析关联分析又称关联挖掘,就是在大量的数据中,查找挖掘存在于项目集合或对象集合之间的频繁模式[28]。在影像病历信息库中有大量的关于病人的病情和个人信息,包括年龄、性别、居住地、职业、生活情况等,对数据库中的信息进行关联规则分析可以发现有意义的关系及模式。系统使用经典的Apriori算法[28],对某种疾病产生的相关因素进行关联规则分析。Apriori算法过程分为两个步骤:第一步通过迭代,检索出事务数据库中的所有频繁项集,即支持度不低于用户设定的阈值的项集;第二步利用频繁项集构造出满足用户最小信任度的规则。

1.3.2 基于粗糙集理论的规则提取粗糙集(rought)是能够定量分析处理不精确、不一致、不完整信息与知识的数学工具[29]。粗糙集理论除了给出了对知识的约简和求核的方法外,还提供了从决策表[30]中抽取规则的能力。由于病例和病案的有限性和诊断误差,导致医学影像数据库具有不完整性和不精确的特点,使用粗糙集理论可以根据以往病例归纳出诊断规则,用来预测新的疾病发生[31]。

确定了数据粗糙集后,在决策表中使用以下几个步骤抽取规则:(1)在决策表中将信息相同的对象及其信息删除只留其中一个得到压缩后的信息表;(2)删除多余的属性;(3)对每一个对象及其信息中将多余的属性值删除;(4)求出最小约简;(5)根据最小约简,求出逻辑规则[32]。

1.3.3 时间序列趋势分析预测时间序列是按时间顺序排列的、随时间变化又相互关联的数字序列[33]。时间序列数据集的定义如下:时间序列R={(t1, o1), (t2, o2), …, (tn, on) },满足ti < ti+1 (i = 1, 2, …, n -1),其中t为时间变量,o为数据变量。通常,病人的医学影像数据是一种时间序列。系统可以对某种疾病数据进行时间序列分析,确定这种疾病的发展模式,预测病情的发展趋势,从而有针对性的预防疾病的发生[34-35]。时间序列分析有以下三种典型的变化分解形式[33] :

(1) 趋势变动:现象随时间变化朝着一定方向呈现出持续稳定上升、下降或平稳的趋势。

(2) 周期变动:现象受季节性影响,按某固定周期呈现出的周期波动变化。

(3) 随机变动:现象受偶然因素的影响而呈现出的不规则波动。

2 应用效果根据整体设计的五层体系结构,开发出了一个适应重庆地区实际情况的区域影像交互平台,该平台能有效整合并充分利用重庆地区医学信息的优势资源,实现资源共享。在平台中使用了改进的影像数据标准,并且严格实施了系统的整体安全标准体系。我们还运用了有效的大数据分析挖掘方法来分析和处理数据。下面我们以几个子系统作为例子来说明平台的应用效果。

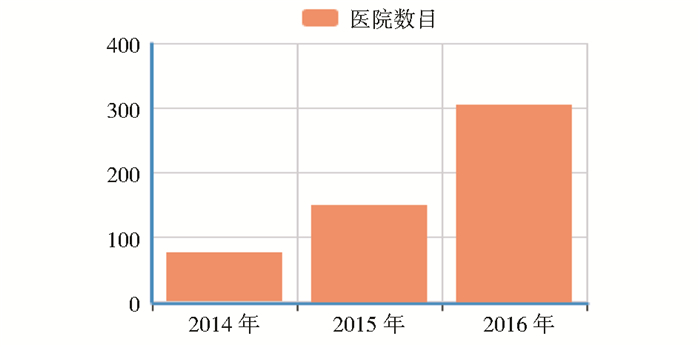

2.1 平台整体应用根据之前整体设计的五层体系结构,我们开发出了一个区域影像交互平台。其运行结果证明了平台具有的良好集成性和扩展性。如图 2所示,从2015年初使用新的结构体系以来,加入平台的医院和机构在2年之内从不到100家增加到现在的300多家。

|

| 图 2 平台医院机构数目 Figure 2 Hospital number of the platform |

为了在整体层面对平台进行管理,在五层设计的管理层上,我们开发了智能管理系统,管理员可以直观的检测系统的状态和明细统计,并管理相关业务(图 3)。

|

| 图 3 平台智能管理系统界面 Figure 3 The interface of platform intelligent management system |

根据影像交互平台的安全标准和质量控制体系要求,平台实现了一系列的业务流程标准来确保数据安全和质量。区域质控系统建立了针对区域影像数据的质控体系标准与互信机制,同时提供此标准下的质控数据的分析和处理。涉及影像采集前、中、后;报告书写中、书写后、打印中等全流程的过程监管,提升区域影像使用的标注化和规范化。

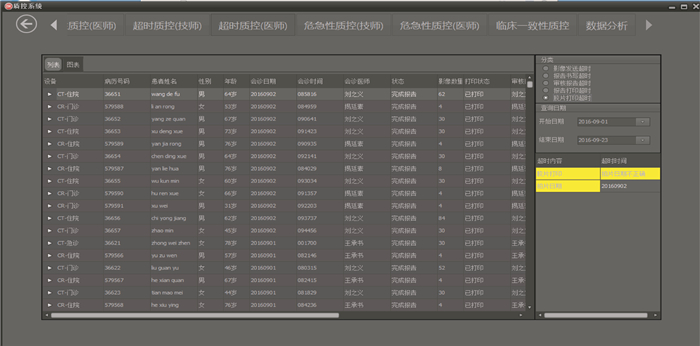

如图 4所示,系统可以对数据完整性、超时性、危急值、临床一致性等质控指标进行追踪和控制。例如超时控制,系统将列出选择时间内超时类型下所有的超时记录,每一项都有详细的信息,例如病历号码、病患年龄、会诊医师、审核人等。点击某一记录,在其右侧会显示更多具体信息。

|

| 图 4 质量控制系统界面 Figure 4 The interface of quality control system |

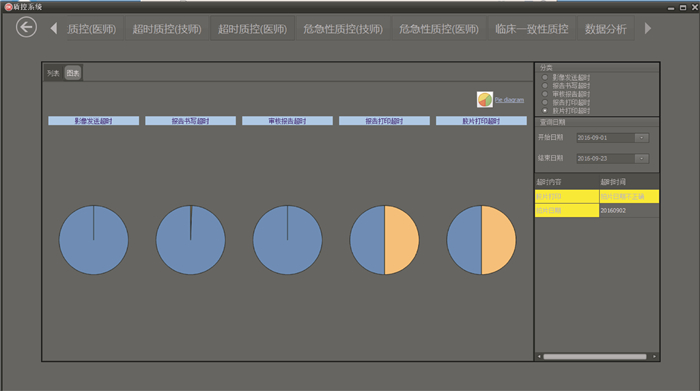

质控系统还可为相关负责人提供数据可视化。如图 5所示,选择时间区段后,系统使用了饼图的方式呈现了这一时间段内,五种不同类型的超时记录在总记录中所占的比例。从图 5中可见,报告打印超时和胶片打印超时是这段时间内所占比例较大的。系统还可以对质控数据进行再次挖掘,期望为检查流程提供可靠的数据支撑和标准优化建议。

|

| 图 5 质量控制系统数据可视化界面 Figure 5 Data visualization interface of quality control system |

平台通过质量控制系统等一系列保证数据安全性、数据准确性的服务,实现了设计中的区域安全和质量控制体系。实际应用结果证明,平台安全性和质量得到了很好的保障。运行至今1年半时间之内,未出现由数据丢失、用户权限、质量控制等安全问题导致的安全事件。

2.3 医学影像大数据分析挖掘系统集成的医学影像大数据分析和挖掘系统,可以对医学影像大数据进行多维度的分析和挖掘。例如系统可以通过时间序列分析方法,实现对某种疾病的趋势规律分析,并且应用粗糙集理论,基于以往病例,归纳出诊断规则,用来预测新疾病的发生[36-37]。如图 6所示,通过对肺部疾病的历史数据进行分析,可以得到预测趋势图。图的横轴为时间,纵轴为发病数量。由图 6可以看出,未来一段时间内,肺部疾病的发病率可能呈现明显上升趋势。

|

| 图 6 疾病趋势分析预测 Figure 6 Trend analysis and forecast of disease |

同时,系统可以针对某种疾病开展相关发病因素关联分析,分析某种疾病是不是与其他因素有强关联关系[28]。如图 7所示,用户拖拽分析日期、医院名称、性别和疾病分类四个因素至界面左侧进行关联分析,右侧则以关联性由强至弱显示出数据中存在的强关联关系结果。可以看出,肺部疾病与年份2016年、医院为中迪测试医院(由于数据私密性,此处对实际医院名称进行了隐藏)、性别为男性的患者关联关系最强。

|

| 图 7 疾病相关因素分析 Figure 7 Related factors analysisof disease |

随着医学影像技术的发展,医学影像系统已经从简单的几台设备之间的图像存储与通信,扩展至不同医院影像之间的相互协作。本文针对重庆地区医学区域信息化的特点,对区域影像平台的整体结构进行了改进,提出了区域影像交互平台的五层体系结构。然后在五层体系结构基础上,制定和加强了影像数据标准以及信息安全和质量控制体系。并且集成了医学影像大数据分析工具。本研究的应用结果证明,交互平台具有较高的集成程度和扩展性,平台标准的制定和加强能有效的提高交互效率,加强数据安全管理,并且平台可对海量数据进行有效的分析。

目前平台已经实现将现有和在建的影像资源整合在统一的数据中心,并且支持相互之间的安全交互。但是仍然存在一些不足之处。例如缺少疾病的生存分析系统,疾病生存分析可以对疾病的生存状况进行统计和描述,寻找影响生存时间的重要因素,预测生存率和生存时间长短,对疾病的治疗方法评价、疾病预防都有很重要的作用。平台目前还缺乏基因层面的数据分析,未来需要加入基因数据分析系统,以更全面的对疾病进行分析。另外由于医学影像数据类型复杂、蕴含信息巨大,所以在对海量影像基础数据的存储基础上,如何加入更复杂而有效的大数据挖掘算法,如计算机视觉、图像检索、人工智能等。研究、开发对数据的更深层次、多用途的挖掘分析,从而为职能部门提供智能化的医疗影像业务决策,也是未来平台需要重点研究的方向。

致谢 感谢重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司对本研究提供的支持。| [1] |

Clark T. PACS and imaging informatics:basic principles and applications. Biomedical Instrumentation and Technology, 2006, 40(2): 125. DOI:10.2345/i0899-8205-40-2-125.1 |

| [2] |

Kaihara S. The present and future of medical information system:in relation to hospital pharmacy. Journal of the Nippon Hospital Pharmacists Association, 1989, 15(5): 319-325. |

| [3] |

闫龑. 国家卫计委发布远程医疗系统建设统一技术指南. 医学信息学杂志, 2015(1): 94-95. Yan Y. National health planning commission issued a unified technical guideline for telemedicine system construction. Journal of Medical Informatics, 2015(1): 94-95. |

| [4] |

重庆市卫生和计划生育委员会. 2015年重庆市卫生统计年报分析报告. [2017-02-19]. http://www.cqcha.com.cn/upfiles/201605/20160510090435392.pdf. Chongqing Health and Planned Parenthood Commission. Analysis report of Chongqing health statistics in 2015.[2017-02-19]. http://www.cqcha.com.cn/upfiles/201605/20160510090435392.pdf. |

| [5] |

吴福理, 张彤, 梁荣华, 等. 基于云平台的医学影像可视交互平台. 中国科学:信息科学, 2014, 44(11): 1432-1444. Wu F L, Zhang T, Liang R H, et al. Visual interactive platform for medical images based on cloud platform. Chinese Science:Information Science, 2014, 44(11): 1432-1444. |

| [6] |

张翼, 张大鹏, 刘孔超, 等. 基于医疗信息交互技术的区域医学影像平台构建. 中国数字医学, 2016, 11(7): 100-102. Zhang Y, Zhang D P, Liu K C, et al. Construction of Regional Medical Imaging Integrating System Based on HIE Technology. China Digital Medicine, 2016, 11(7): 100-102. |

| [7] |

Kaelber D C, Bates D W. Health information exchange and patient safety. Journal of Biomedical Informatics, 2007, 40(6 Suppl): 40-45. |

| [8] |

Henderson M, Behlen F M, Parisot C, et al. Integrating the healthcare enterprise:a primer. Part 4. The role of existing standards in IHE. Radiographics A Review Publication of the Radiological Society of North America Inc, 2001, 21(6): 1597-1603. DOI:10.1148/radiographics.21.6.g01nv261597 |

| [9] |

Mildenberger P, Eichelberg M, Martin E. Introduction to the DICOM standard. European Radiology, 2002, 12(4): 920-922. DOI:10.1007/s003300101100 |

| [10] |

Bidgood W D, Horii S C, Prior F W, et al. Understanding and using DICOM, the data interchange standard for biomedical imaging. Journal of the American Medical Informatics Association Jamia, 1997, 4(3): 199-212. DOI:10.1136/jamia.1997.0040199 |

| [11] |

Haak D, Page C E, Reinartz S, et al. DICOM for clinical research:PACS-integrated electronic data capture in multi-center trials. Journal of Digital Imaging, 2015, 28(5): 1-9. |

| [12] |

Sayed-Abbassi B. DICOM data from a data warehouse design perspective//AMCIS 2009 Proceedings. California:DBLP, 2009, 34-36. |

| [13] |

丁莹, 杨华民, 李文辉, 等. 分布式医学影像分析与处理平台的设计与实现. 计算机工程与应用, 2008, 44(34): 9-14. Ding Y, Yang H M, Li W H, et al. Design and implement of distributing medical imaging analyzing and processing platform DMIP. CEA, 2008, 44(34): 9-14. DOI:10.3778/j.issn.1002-8331.2008.34.003 |

| [14] |

Iii U A E, Rhinehart E J, Rosemary A M, et al. Data communication and control for medical imaging systems:WO, US6970735. 2005.

|

| [15] |

Wang S, Pavlicek W, Roberts C C, et al. An automated DICOM database capable of arbitrary data mining (including radiation dose indicators) for quality monitoring. Journal of Digital Imaging, 2011, 24(2): 223. DOI:10.1007/s10278-010-9329-y |

| [16] |

吴辉群, 翁霞, 王磊, 等. 医学影像大数据的存储与挖掘技术研究. 中国数字医学, 2016, 11(2): 2-6. Wu H Q, Weng X, Wang L, et al. Study on big medical imaging data storage and mining techniques. China Digital Medicine, 2016, 11(2): 2-6. |

| [17] |

Antonie M L, Osmar R Z, Coman A. Application of data mining techniques for medical image classification//Proceeding of Second International Workshop on Multimedia Data Mining. San Francisco, 2001:94-101.

|

| [18] |

Hsu W, Lee M L, Goh K G. Image mining in IRIS:integrated retinal information system. Acm Sigmod Record, 2000, 29(2): 593-593. DOI:10.1145/335191 |

| [19] |

Megalooikonomou V, Davatzikos C, Herskovits E H. Mining lesion-deficit associations in a brain image database//ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. San Diego:ACM, 1999:347-351.

|

| [20] |

孙磊, 胡学龙, 张晓斌, 等. 生物医学大数据处理的云计算解决方案. 电子测量与仪器学报, 2014(11): 1190-1197. Sun L, Hu X L, Zhang X B, et al. Cloud computing solutions for processing biomedical data. Journal of Electronic Measurement and Instrumentation, 2014(11): 1190-1197. |

| [21] |

范炜玮, 赵东升, 王松俊, 等. 基于云计算的区域医疗信息共享平台的设计与实现. 军事医学, 2015(4): 257-260. Fan W W, Zhao D X, Wang S J, et al. A cloud computing-based implementation of regional medical information sharing. Military Medical Sciences, 2015(4): 257-260. |

| [22] |

孙雪梅. 区域医疗影像诊断中心的建设方案探讨. 中国医疗设备, 2016, 31(4): 97-99. Sun X M. Discussion on the construction of regional medical imaging diagnosis center. China Medical Devices, 2016, 31(4): 97-99. |

| [23] |

范晨皓, 何萍. 基于分布式存储的区域医疗影像系统建设. 中国数字医学, 2014(1): 58-61. Fan C H, He P. The Construction of regional medical imaging system based on the distributed storage. China Digital Medicine, 2014(1): 58-61. |

| [24] |

Gibaud B. The quest for standards in medical imaging. European Journal of Radiology, 2011, 78(2): 190-198. DOI:10.1016/j.ejrad.2010.05.003 |

| [25] |

王斌君. 信息安全体系. 北京:高等教育出版社, 2008, 56-60. Wang B J. Information Security System. Beijing:Higher Education Press, 2008, 56-60. |

| [26] |

张建标, 赖英旭, 侍伟敏, 等. 信息安全体系结构. 北京: 北京工业大学出版社, 2011, 76-88. Zhang J B, Lai Y X, Shi W M, et al. Information Security Architecture. Beijing: Beijing University of Technology Press, 2011, 76-88. |

| [27] |

Freier A, Karlton P, Kocher P. The SSL protocol version 3.0. Nano Letters, 1996, 11(2): 148-149. |

| [28] |

韩家炜, 坎伯, 裴健, 等. 数据挖掘概念与技术. 第二版. 北京: 机械工业出版社, 2006, 114-116. Han J W, Micheline K, Jian P, et al. Data mining:concepts and techniques. 2nd ed. Beijing: China Machine Press, 2006, 114-116. |

| [29] |

Pawlak Z. Rough set. International Journal of Computer & Information Sciences, 1982, 11(5): 341-356. |

| [30] |

Kohavi R. The power of decision tables//European Conference on Machine Learning. Springer-Verlag, 1995, 174-189. |

| [31] |

Kryszkiewicz M. Rough set approach to incomplete information systems. Information Sciences, 1998, 112(1-4): 39-49. DOI:10.1016/S0020-0255(98)10019-1 |

| [32] |

王国胤, 姚一豫, 于洪. 粗糙集理论与应用研究综述. 计算机学报, 2009, 32(7): 1229-1246. Wang G Y, Yao Y Y, Yu H. A survey on rough set theory and applications. Chinese Journal of Computers, 2009, 32(7): 1229-1246. |

| [33] |

吕林涛, 王鹏, 李军怀, 等. 基于时间序列的趋势性分析及其预测算法研究. 计算机工程与应用, 2004, 40(19): 172-174. Lv L T, Wang P, Li J H, et al. Research on the trend analysis and predictive algorithm based on time series. Computer Engineering and Applications, 2004, 40(19): 172-174. DOI:10.3321/j.issn:1002-8331.2004.19.054 |

| [34] |

Keogh E, Chakrabarti K, Pazzani M, et al. Dimensionality reduction for fast similarity search in large time series databases. Knowledge & Information Systems, 2001, 3(3): 263-286. |

| [35] |

Keogh E, Kasetty S. On the need for time series data mining benchmarks:asurvey and empirical demonstration. Data Mining & Knowledge Discovery, 2003, 7(4): 349-371. |

| [36] |

贾澎涛, 何华灿, 刘丽, 等. 时间序列数据挖掘综述. 计算机应用研究, 2007, 24(11): 15-18. Jia P T, He H C, Liu L, et al. Overview of time series data mining. Application Research of Computers, 2007, 24(11): 15-18. DOI:10.3969/j.issn.1001-3695.2007.11.004 |

| [37] |

Xin Y U, Deng W D, Peng J S. A rough set approach to incomplete information systems. Computer Engineering & Science, 2005, 112(4): 39-49. |

2017, Vol. 37

2017, Vol. 37