2. 中国科学院新疆生态与地理研究所干旱区生态安全与可持续发展重点实验室/荒漠与绿洲生态国家重点实验室, 乌鲁木齐 830011;

3. 中国科学院新疆生态与地理研究所新疆遥感与地理信息系统应用重点实验室,乌鲁木齐 830011

2. State Key Laboratory of Desert and Oasis Ecology/Key Laboratory of Ecological Safety and Sustainable Development in Arid Lands, Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Sciences, Urumqi 830011, China;

3. Xinjiang Key Laboratory of Remote Sensing and Geographic Information System Application, Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Sciences, Urumqi 830011, China

“国泰民安的大策在于粮食”,粮食从古至今是生存的基础,立国的根本。“一带一路”的粮食安全不仅是中国的粮食安全、中亚各国的粮食安全及相互之间粮食贸易的互通,也关系到全球粮食供应的稳定性[1-3]。中亚5国受小规模粗放耕作状态、低效的农业设施、农业技术发展缓慢等因素的约束,粮食综合生产能力有限[4-6],加之人口迅速增长,人均粮食持有量总体不高,仍处于供需不平衡状态。除哈萨克斯坦外,其余4国的粮食对外依存度相对较高,存在不同程度的粮食安全危机,特别是高度依赖粮食进口的吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦[3, 7]。在全球粮食产业供应链风险加大的背景下,研究中亚国家主要粮食作物产量的演变以及预测未来产量,有助于提升中亚国家的粮食产出,有效地保障该地区的粮食供应,降低粮食对外依存度[8]。与此同时,中国加强与中亚各国粮食领域的合作,既可扩大粮食进口渠道,增强国内口粮的安全保障能力,又能让中国的农业优势产能向外释放,促进粮食技术、信息和资源的交流,优化国内农产品供给结构,实现“藏粮于地,藏粮于技,藏粮于外”[9-10]。

长期以来,学者们对粮食产量的变化及预测方面进行了研究,认为粮食产量的变化与气候条件[11-13]、耕地资源[14-16]、农业投入资源[17-19]等地理因素息息相关。国内多采用灰色理论分析法[20-21]、时间序列分析法[22]及BP神经网络模型[23-24]等方法预测粮食产量,如:马云倩等[25]筛选影响粮食产量的变量,构建灰色系统理论模型,预测我国粮食产量;孙东升和梁仕莹[26]构建了时间趋势模型,预测未来10年我国粮食产量;胡程磊等[27]改进BP神经网络,提高了粮食产量预测精度。国外主要通过遥感数据估算法[28]、气候生产力模型[29]、作物模型模拟法[30]等方法进行预测,如:Qader等[31]利用遥感指标对冬小麦和大麦产量进行预测;Meroni等[32]结合气候数据及遥感数据,预测阿尔及利亚的大麦、软质小麦和硬粒小麦产量;Lecerf等[33]量化了作物产量的变异性,通过评估作物模型和气象因子中的信息,以预测欧洲作物产量。

然而上述研究成果大部分是针对我国或中亚某国的粮食产量预测[34-35],主要开展单个作物类型的粮食产量研究,对中亚国家未来粮食产量预测的研究案例不多。在热点问题方面,也更多是集中在中国与中亚国家粮食贸易政策方面[36],而对中亚国家粮食未来发展及自身粮食安全方面关注不多,但是中亚地区未来粮食产量变化对中国、中亚国家乃至全球粮食安全都至关重要。目前,作为时间序列分析中十分经典的差分自回归移动平均模型(autoregressive integrated moving average model, ARIMA)具有仅依靠内生变量、无需借助外生变量、便捷捕捉线性关系的优势[37-39]。鉴于此,本文主要分析及预测中亚粮食产量,以弥补现有研究成果在中亚粮食产量预测方面运用不足的情况,不仅能丰富学术界关于中亚地区粮食产量预测的理论研究,对中亚地区粮食生产形成科学认识,还能提升整个区域的粮食发展能力和粮食竞争力,为加强中国与中亚地区的粮食进出口合作提供基础数据和参考资料,进而推动丝绸之路农业经济带可持续发展。

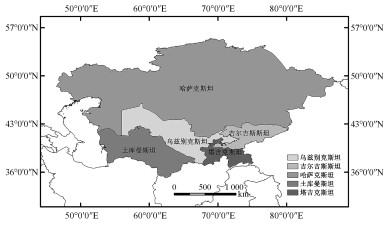

1 研究区、数据来源及方法概况 1.1 研究区概况位于亚欧大陆结合部的中亚地区属于典型的温带大陆性气候,拥有独特的温带草原、温带沙漠自然景观,由哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦构成,整个区域的国土面积约为4.0×106 km2(图 1)。本区域受气候的影响较大,平均气温呈现西部和东部高、中部低的特征,拥有较大的气温日较差与年较差;东部的山区降水较丰富,北部的丘陵与西部的荒漠降水稀少,全年降水量约300 mm[40]。由于本区独特的饮食习惯及相似的气候条件,中亚各国的粮食种植结构相差不大,粮食作物包括小麦、大麦、玉米、燕麦、水稻、大豆、黄豆、扁豆等谷类作物及豆类作物。中亚的小麦、大麦、燕麦主要分布在日照时间较长的北部地区,玉米主要分布在哈萨克斯坦及吉尔吉斯斯坦气候温暖的地区,灌溉水源较为充足的锡尔河和阿姆河沿岸灌溉地区分布着少量水稻。经过多年的粮食作物调整,其粮食总产量在世界上拥有较靠前的排名,小麦及大麦成为中亚5国的主要粮食作物[41]。

|

Download:

|

| 该图基于自然资源部标准地图服务网站GS(2023)2761号标准地图制作,底图无修改。 图 1 中亚地区示意图 Fig. 1 Schematic map of Central Asia | |

本文数据主要来源于联合国粮食及农业组织,整理与筛选出联合国粮食及农业组织中的生产量条目下的作物和牲畜产品中的相关数据,其中主要包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦的小麦、大麦、玉米、燕麦、水稻5种粮食作物数据。

1.3 研究方法 1.3.1 粮食产量波动指数粮食产量波动指数反映一定时期某国粮食产量波动程度,其正负表示波动的方向,绝对值的大小表示粮食波动的振幅强度[42]。粮食产量波动指数越小,实际产量对趋势产量所发生的偏移量越小,稳定性越好,其计算公式如下

| $ F=\frac{y_t-y_k}{y_k} . $ | (1) |

式中:F代表波动指数,yt是粮食的实际产量,yk是粮食的趋势产量,yt-yk是粮食产量的绝对波动量。

1.3.2 ARIMA模型概况ARIMA模型是用于多学科的时间序列分析预测方法,因具有只需依靠历年粮食的数据、无需借助外生变量、便捷捕捉粮食线性变化关系的优势[43],所以采用ARIMA模型预测中亚未来的粮食生产量。ARIMA模型主要涉及3个重要参数,具体情况如下

| $ \operatorname{ARIMA}(p, d, q) . $ | (2) |

其中:p表示自回归系数, 序列值滞后的阶数;d表示原始序列值变平稳需要至少进行差分的次数;q表示误差项滞后阶数。

2 ARIMA模型的构建 2.1 相关模型的差分处理如果时间序列存在不平滑的情况,ARIMA模型就会受到方法和理论的限制,拟合曲线对未来没有价值。使用ARIMA模型对中亚粮食产量进行动态拟合时,为避免虚假回归的存在,必须检验各时间序列的平稳性。若原时间序列不平稳,则需对原时间序列进行平稳性处理,本文用单位根检验法对小麦、大麦、玉米、燕麦、水稻各自产量和5类粮食总产量进行平稳性检验。从检验结果可以看出(表 1),在10 %、5 %、1 % 水平下的大麦和燕麦产量的临界值呈现依次减小的结果,且伴随概率P小于0.05,说明原始序列平稳;在10 %、5 %、1 % 水平下的小麦、水稻产量和5类粮食总产量没有呈现依次减小的结果,且伴随概率P大于0.05,说明原始序列不平稳。进一步检验,一阶差分后的小麦、水稻产量和5类粮食总产量的序列均在99 % 的置信水平下是平稳的,二阶差分后的玉米产量在99 % 的置信水平呈现平稳。因此,确定了小麦、大麦、玉米、燕麦、水稻、5类粮食总产量d的取值。

|

|

表 1 5类粮食及总量平稳性检验指标表 Table 1 Stability test indicators for five categories of grain and total quantity |

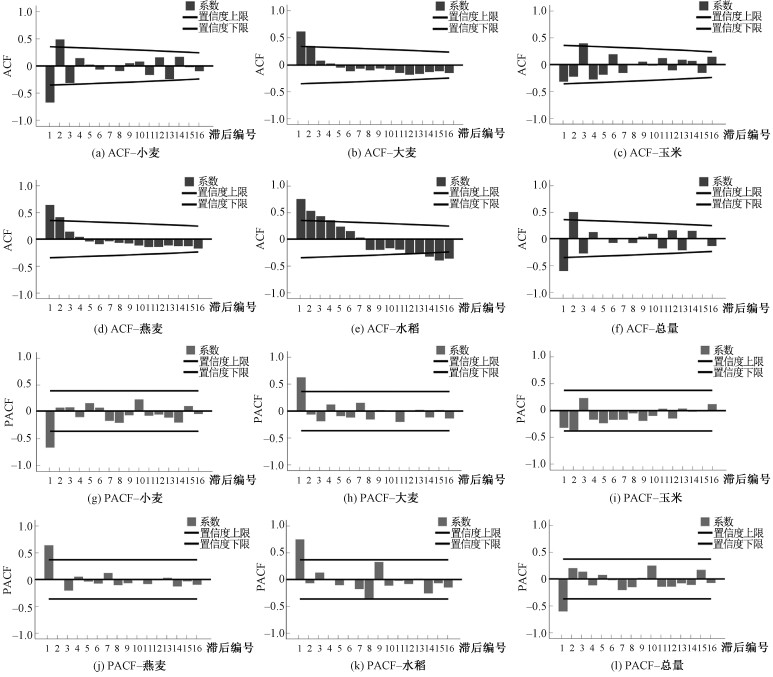

序列平稳后,模型的参数p值、q值需要根据自相关函数(autocorrelation function, ACF)与偏自相关函数(partial autocorrelation function, PACF)来确定。由图 2可知,小麦、大麦、玉米、燕麦、水稻、5类粮食总产量的ACF值在置信区间内,一直存在非零值,在特定的阶数后不存在恒等于零,所以均呈现拖尾。小麦、玉米、水稻、5类粮食总产量的PACF值在置信区间内,呈现拖尾;而大麦与燕麦的PACF值在置信区间内,快速下降且在零附近随机波动,呈现截尾。

|

Download:

|

| 图 2 原始时间序列的ACF图及PACF图 Fig. 2 ACF and PACF plots of the original time series | |

如果ACF拖尾,在p阶PACF截尾,则可将ARMA模型简化为AR(p)模型;如果在q阶ACF截尾,而PACF是拖尾,那么ARMA模型就可简化为MA(q)模型。若ACF与PACF均为拖尾,则p值、q值为PACF图和ACF图中最显著的阶数。根据此法则及SPSSRO数据分析平台寻找的最优参数,如表 2所示,最终选定了各类粮食的p值、d值、q值。

|

|

表 2 5类粮食及总量的p值、d值及q值最终确定情况表 Table 2 Final determination of p, d, and q values for five types of grain and total amount |

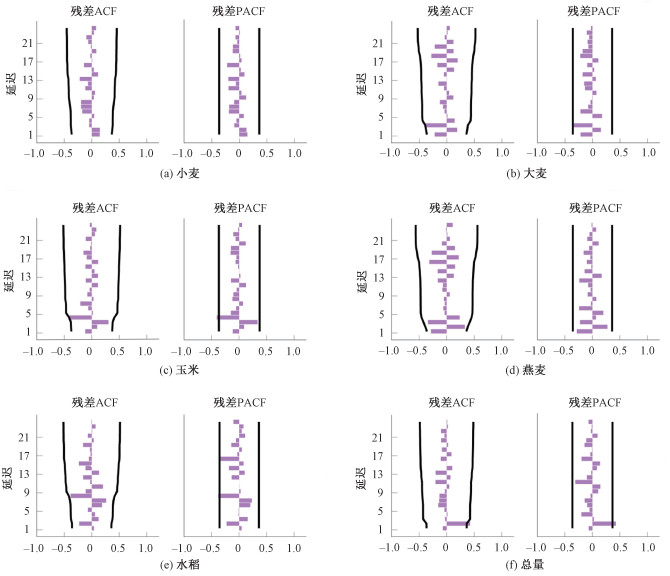

选定模型后,采取自相关图与杨-博克斯检验结合的方式对残差项进行白噪声检验。倘若ARIMA模型的残差存在自相关,则表明残差中还存在线性的信息,模型的拟合的效果不理想,需要进一步重新构建并评估模型,再对新构建模型的残差进行白噪声检验,直到剩余残差为白噪声序列为止。小麦、大麦、玉米、燕麦、水稻各自产量及5类粮食总产量残差的自相关图检验结果如图 3所示。可以看出,中亚各类粮食在差分后,其残差ACF、残差PACF均位于置信区间内,自相关系数趋近于0且在0附近波动,则残差序列接受无自相关的假设。

|

Download:

|

| 图 3 最终模型拟合残差ACF图及PACF图 Fig. 3 ACF and PACF plots of residuals for the final model | |

通过R2的大小评估ARIMA模型的拟合效果,结果表明玉米产量的拟合优度为0.958,拟合效果较好;而小麦、大麦、燕麦、水稻产量及5类粮食总产量的拟合优度分别为0.524、0.417、0.675、0.589、0.252,拟合效果一般。虽然除玉米的R2较大外,其他粮食作物的拟合效果一般,但是每类粮食产量残差的“杨-博克斯Q(18)”统计量的显著性均大于0.05,则显著性为期望得到的结果,无法拒绝原假设,说明各类粮食的残差序列独立,属于白噪声序列,无需构建新模型(表 3)。

|

|

表 3 拟合优度及杨-博克斯检验 Table 3 Goodness of fit and Ljung-Box test |

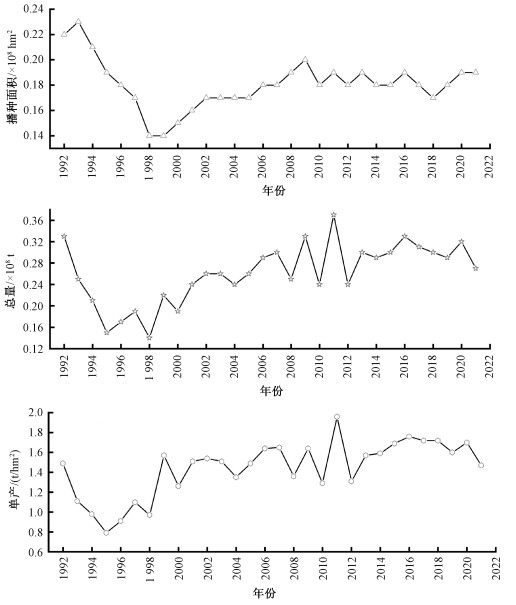

苏联时期,中亚5国是重要的粮食生产基地。1991年苏联解体后,为适应与满足国民对粮食的需求,中亚5国相继调整本国内的粮食种植布局,播种面积、粮食总产量及粮食单产陆续发生变化。从播种面积角度分析,中亚的播种面积总体呈现急速减少、缓慢增加、逐渐平稳3个阶段。1992—1999年间,播种面积急速减少,由于中亚各国的农业生产体系受到冲击,从0.22×108 hm2减至0.14×108 hm2;2000—2009年间,播种面积缓慢增加,由0.15×108 hm2增至0.20×108 hm2;2010—2021年间,播种面积逐渐平稳,维持在0.18×108 hm2左右。从粮食总量角度分析,中亚的粮食总量呈现先减少后增加趋势。1992—1998年间,粮食总产大幅度减少,由0.33×108 t急速减至0.14×108 t,与中亚各国经历了从中央规划向市场导向的经济转变,从集体农场到私人农场的动态变化,缺乏中央统一分配的肥料、农药、农业设备等生产投入资料,低效的农业基础设施等问题息息相关;1999—2021年间,粮食总产有所增加,由0.22×108 t增至0.27×108 t,中亚各国对农业生产做出积极调整,相继出台农业税收优惠政策、农业补贴政策、农业价格支持政策及农业金融政策,充分调动了粮食生产者的积极性,升级和改造灌溉系统,为粮食生产提供水资源保障,促使粮食综合生产能力逐渐恢复。从粮食单产角度分析,中亚的粮食单产偏低,呈现先大幅度减少后波动上升。1992—1995年间,粮食单产大幅度减少,由1.49 t/hm2急剧减至0.79 t/hm2,此时期苏联刚解体不久,经济水平较低,粮食的生产投入资料严重不足,加之历史遗留的农业问题仍存在,单产呈现剧烈下降趋势;1996—2021年间,粮食单产波动上升,由0.91 t/hm2增至1.47 t/hm2,各国对粮食生产的调整及鼓励政策逐渐起作用,粮食单产逐渐恢复,但由于中亚农业技术相对落后,生产机械化水平较低,耕作方式粗犷,加之粮食生产极易受降水及气温的影响,每年的粮食单产表现为不稳定的特征(图 4)[44]。总而言之,粮食单产、粮食总产量及播种面积总体有所恢复,但仍未达到苏联解体前的水平,具有一定的开发空间[41]。

|

Download:

|

| 图 4 粮食单产、收获面积及总产量变化情况 Fig. 4 Changes in grain yield, harvest area, and total yield | |

根据波动周期理论,考察中亚地区粮食生产波动周期变化,按照波动一个周期的完整形态,且波幅大于5 %,其波峰与波谷的持续时间至少2 a以上的原则,对中亚1992—2021年粮食产量的波动指数划分周期。中亚地区粮食产量波动主要呈现总体波动幅度较大,属于短期波动,以古典波动为主,且不同的种类及地区存在差异性。

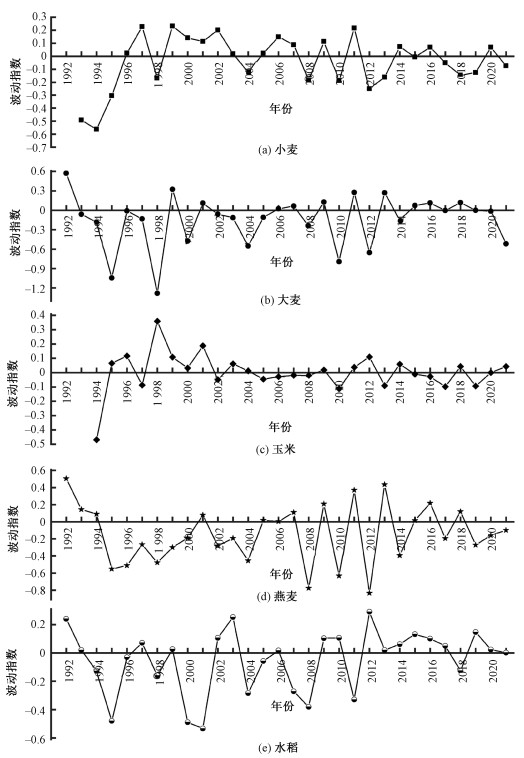

在粮食种类层面,1992—2021年中亚小麦、大麦、玉米、燕麦、水稻产量波动频繁,波动指数分别在-56.3 % ~23.1 %、-128.15 % ~57.08 %、-46.88 % ~35.93 %、-83.42 % ~50.53 % 和-53.44 % ~29.06 %。中亚小麦、大麦、玉米、燕麦、水稻产量波动指数的绝对值超过5 % 的年份数量有25、25、14、27和22 a,分别占调查年份的86.21 %、83.33 %、50 %、90 % 和73.33 %,剧烈波动的年份即波动指数超过10 % 的分别占调查年份的65.52 %、70 %、25 %、80 % 和63.33 % (图 5)。波动幅度较大,各类粮食产量总体平均波幅高达54.77 %,平均波幅由小到大依次为玉米25.37 %、小麦34.8 %、水稻49.09 %、燕麦67.77 %、大麦90.04 %。玉米产量波幅最大的周期为1994—1997年,波幅为58.51 %;小麦产量波幅最大的周期为1993—1997年,波幅为78.95 %;水稻产量波幅较大的周期为1999—2003年,波幅为78.8 %,其次为1992—1997年,波幅为72.07 %;燕麦产量波幅在1992—1997年较大,为105.64 %;大麦产量波幅最大的周期为1992—1996年,波幅高达161.53 %。各类粮食产量波幅较大的周期集中在苏联刚解体不久后的时期,说明中亚粮食产量受到政治变动及经济改革的严重影响,出现巨大的波动状况。从波动周期来看,1992—2021年中亚小麦、大麦、玉米、燕麦、水稻产量波动平均每2~4 a发生一次,平均周期长度分别为3、3.2、3.5、2.6、3.6 a,周期长度较短,属于短期波动。从波动的类型来看,谷底为负数是古典波动,谷底为正数是增长型波动。中亚小麦、大麦、玉米、燕麦、水稻产量的波谷值为负的个数占93.3 %,周期个数分别为9、9、8、11和8个,除小麦、燕麦、水稻各有1个正的波谷值外,其余波谷值为负,即以古典波动为主,增长型波动较少(表 4)。

|

Download:

|

| 图 5 中亚地区各类粮食产量波动指数变化 Fig. 5 The fluctuation index of various grain production in Central Asia | |

|

|

表 4 中亚地区各类粮食产量波动周期 Table 4 The fluctuation cycles of various grain production in Central Asia |

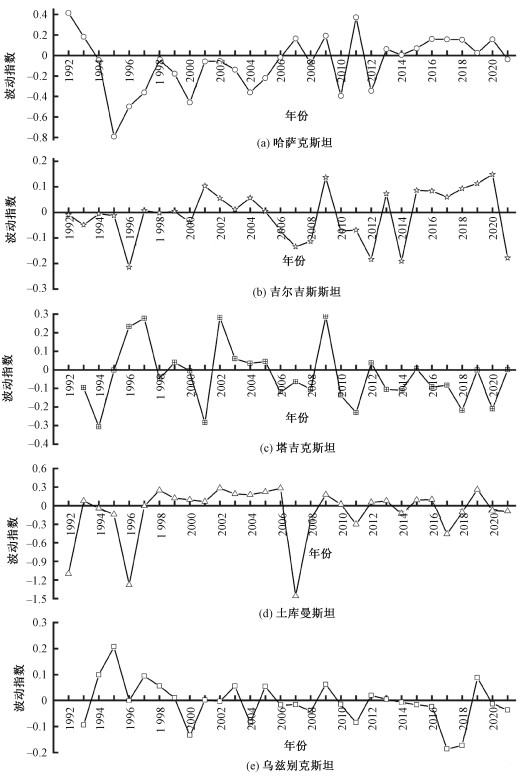

在地域层面具有差异化特征,1992—2021年中亚的粮食产量波动指数变化较大。哈萨克斯坦粮食产量的波动指数在-79.15 % ~41.45 %,超过5 % 的年份有24 a,占80 %,属于强波动年份的有19 a,占63 %;吉尔吉斯斯坦粮食产量的波动指数在-21.47 % ~14.85 %,超过5 % 的年份有20 a,占67 %,属于强波动年份的有10 a,占33 %;塔吉克斯坦粮食产量的波动指数在-30.74 % ~28.82 %,超过5 % 的年份有19 a,占66 %,属于强波动年份的有14 a,占48 %;土库曼斯坦粮食产量的波动指数在-145.94 % ~28.21 %,超过5 % 的年份有27 a,占90 %,属于强波动年份的有18 a,占60 %;乌兹别克斯坦粮食产量的波动指数在-18.62 % ~20.7 %,超过5 % 的年份有14 a,占48 %,属于强波动年份的有4 a,占14 % (图 6)。从波动幅度分析,平均波动幅度由小到大依次为乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦和土库曼斯坦,分别为18.47 %、21.39 %、31.62 %、43.7 % 和101.81 %,波幅均超过10 %,说明中亚5国的粮食产量波动幅度较大。从波动周期来看,1992—2021年哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦粮食产量平均波动周期分别为3.6、3.6、2.5、3.6和3.5 a,均属于短期波动。从波动类型上分析,哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦粮食产量的波谷值为负值分别占比75 %、88 %、91 %、87 % 和100 %,以古典波动为主,增长型波动较少(表 5)。

|

Download:

|

| 图 6 中亚5国的粮食产量波动指数变化 Fig. 6 The fluctuation index of grain production in the five Central Asian countries | |

|

|

表 5 中亚5国的粮食产量波动周期 Table 5 The fluctuation cycles of grain production in the five Central Asian countries |

中亚地区具有较强的潜在粮食生产力,一是中亚地区面积较大,耕地资源丰富,但地广人稀,大量土地闲置严重,粮食的生产潜力未充分挖掘,特别是哈萨克斯坦境内分布着黑钙土、沙质土壤、栗钙土等多种肥沃的土壤,土地资源十分丰富,但人均耕地1.63 hm2,土地利用率不高,还有大量适耕地可供开垦;二是中亚地区对耕地缺乏科学经营,长期粗放生产,低水平的农业投入,粮食单位面积产量具有很大的上升空间;三是尽管中亚大部分地区降水量有限,处于干燥状态,但河流和湖泊众多,有相当一部分冰川和雪水资源,高效利用好水资源也能为粮食增产提供水资源保障。丰富的适耕地、单产的提升空间及充足的地表水蕴藏量为未来中亚地区粮食增产的创造很大的可能性。

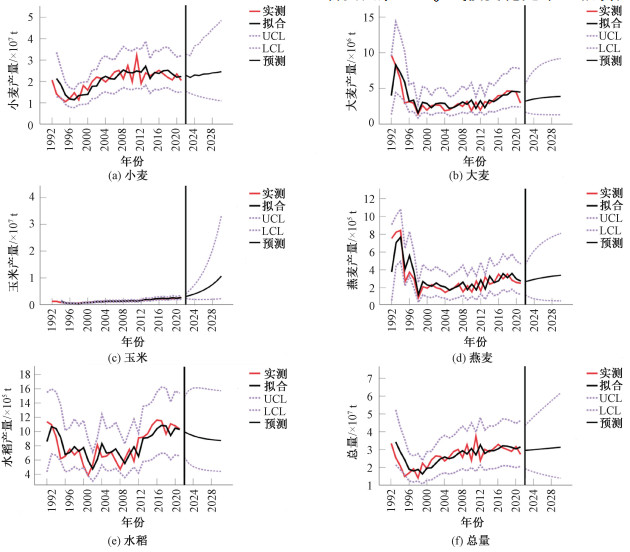

中亚地区粮食产量的频繁波动、波动幅度较大,属于古典波动的特征,未来粮食产量的变化极容易受外部环境的影响。鉴于中亚地区的粮食波动问题可能对未来粮食预测产生重要影响,政府和农业部门可以采取长期规划和政策措施,先稳定粮食生产,降低粮食生产系统对外部波动的敏感性,减少粮食产量的波动性,其次通过推动现代化农业技术的采用、改进灌溉设施、提高农业教育水平、加强国际合作等手段,从而建立更强大的粮食生产系统以此来提高小麦、大麦、玉米等粮食的产量。未来中亚地区若合理开垦荒废的适耕地及科学管理现有耕地,提高土壤质量,加强及普及农业科研,培育及筛选良种,完善农业灌溉基础设施,保障粮食生产用水,根据ARIMA模型预测的结果推算,预计到2030年中亚的小麦、大麦、玉米、燕麦4类作物可分别增产(410.15,91.6,795.26,8.91)×104 t,增幅分别为20.1 %、31 %、299.2 % 和37.1 %。粮食产量除受自然条件和生产资料投入水平影响外,市场需求量及粮食价格也会作用于粮食生产者的经营行为。中亚地区充足的光照、河流水和湖泊水能满足玉米的生长,而且玉米具有生产成本低,产量高,用途广泛的优势,国际市场对玉米需求量大,特别是毗邻中亚地区的中国每年会进口大量的玉米,未来中亚的玉米增产最多的可能性最大,玉米占比上升至26.4 %。由于水稻喜短日照、多湿、高温,水稻土最适宜,中亚地区的气象条件及土壤环境不利于水稻的生长,水稻产量的波动性较高,极易受水分条件的影响,故而中亚地区水稻产量较少,与2021年相比,水稻可能减产15.99×104 t,降幅为-15.5 % (图 7)。

|

Download:

|

| 图 7 中亚未来粮食预测结果 Fig. 7 Future grain forecast results in Central Asia | |

粮食产量波动的形成是由农业政策调整、气候变化、农业生产投入等多重因素共同作用的结果,对粮食产量的波动起主导作用的往往仅有1~2种因素。农业政策的短期调整和自然灾害的发生是导致粮食产量周期性波动的主要因素,而其余因素,如机械化水平、管理模式、种植技术、土壤质量、良种推广、化肥等,只是影响粮食产量长期趋势的重要因素,并不构成影响粮食产量波动的首要因素[45-46]。气候变化是中亚粮食产量波动的自然基础,中亚年降水量、极端高温、极端低温、霜冻日数等气候要素变化趋势会造成粮食产量的波动,尤其是中亚相当干旱,脆弱的粮食生产过程容易受降水的影响,从而粮食产量产生波动性。例如:中亚地区年降水量较波动,1992—2021年呈现先增加后减少而后波动性较小的趋势,2008年年降水量不足250 mm,出现降水低谷值[47],哈萨克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦3国粮食分别直接减产(444.39, 8.98, 6.05)×104 t。农业政策的调整是中亚粮食产量波动的主导因素。苏联解体后,中亚5国实行土地所有权私化,从高度一体化农业控制向市场导向转变,缺乏原来中央政府分配的先进的化肥投入和农业机械,直接面临粮食产量的迅速下降,1992—1999年间粮食产量波动幅度较大。中亚各国随后逐渐加大对农业领域的保护和支持力度,出台了相应的宏观政策,主要包括农产品生产及贸易、农用土地政策、农业支持政策等,并调控粮食生产[41]。例如:哈萨克斯坦实施的农产品采购和价格干预制度,对粮食生产者的经营行为产生影响,特别是2011年批准了31种粮食的最低价格,极大程度提高了农民的积极性,使2011年粮食产量增至2.641 22×107t。吉尔吉斯斯坦补贴优质种子生产者,划拨资金给种植农场,免除农机消耗的燃油及润滑剂的关税税费,使其粮食产量有所提高。塔吉克斯坦支持开发新土地与废弃土地农业的生产,2016—2020年对出口进行管理,规定减少对进口粮食的依赖,提高了国内粮食生产的竞争力。土库曼斯坦提供优惠贷款项目,升级灌溉设施,以市场价收购小麦,免除农产品参与者的税收,2021年粮食产量增长103.3 %。乌兹别克斯坦通过税收优惠政策及降低准入门槛来吸引国际融资,2014年实施支持本国农业发展的项目,推广节水灌溉技术,提高机械化率,为粮食生产创造了良好的条件,2016年粮食直接增产11.83×104 t。中亚5国对农业进行的积极调整,使粮食产量有所恢复,表明宏观农业政策与粮食产量的波动性和粮食生产者经营行为紧密相关,政策的稳定与发展方向对中亚粮食生产至关重要。

4.2 未来中亚地区粮食增产后的可能效益分析未来中亚粮食产量增加会在农业、经济发展、农民生计、外汇收入、粮食安全等方面带来积极效应。在农业方面,可促进粮食供应链和基础设施的发展,如粮食储存、加工、运输等方面的建设,进一步提升粮食的生产效率和市场竞争力。在经济发展方面,农业是中亚地区的重要经济部门之一,粮食增产不仅可以推动农村经济的蓬勃发展,提升农民收入,创造更多的就业岗位,为乡村地区注入更多的经济活力。在农民生计方面,粮食增产可以提供更多的粮食产品,帮助减轻农村地区的贫困问题,改善农民的生计条件,提高当地农民的生活水平。在外汇收入方面,如果中亚地区能够实现粮食增产,那么粮食产品出口量可能会增加,从而带来更多的外汇收入,有助于平衡贸易和提升国家的经济实力。在粮食安全方面,粮食增产不仅有助于提高中亚地区的粮食供应稳定性,减少对粮食进口的依赖,而且中亚地区的粮食出口目的地主要涉及俄罗斯、中国、伊朗、阿富汗、土耳其等“一带一路”合作伙伴,可以增加“一带一路”合作伙伴粮食保证率和粮食安全,特别是能为中国提供更多的粮食进口选择,减少潜在的地缘政治风险。中国人口基数大,粮食进口体量较大,粮食进口是确保我国粮食供应稳定性的重要渠道,然而中国玉米、大麦、燕麦等部分粮食存在不同程度的进口来源集中的风险,加之复杂多变的国际形势、地缘因素、多国粮食限制等不安全因素对中国粮食进口韧性造成了冲击,粮食进口恢复力、抗压力及转型能力不足,提升粮食进口来源及品种多样化是保障我国粮食进口稳定性的关键之举[48]。中亚粮食增产可为我国提供更多的粮食进口渠道的选择,一定限度降低粮食进口来源单一所带来的市场风险,从而增强中国在粮食进口交易中的议价能力,以便获得最优粮食价格。中亚地区未来要实现粮食的可持续性增产,需要进一步转变低投入、低产出的粗放耕作经营模式,解决农药、化肥、农业设备、土壤退化等供应不足的问题,而中国粮食种植历史悠久,单产普遍高于中亚地区,常年积累的育种、栽培、节水灌溉、农业设备等经验能为中亚提供技术和粮食生产资料支持。中国明确提出的“走出去”战略,支持具有较强实力的粮棉油大型企业到境外尤其是和周边国家开展互惠共赢的农业进出口及生产合作活动,有助于同中亚地区开展精细化农业领域合作,特别是发挥粮食深加工领域的合作潜力,从而借助粮食领域的合作,加深国家的沟通与联系,树立良好的中国形象,进而加强其他非农业领域的合作。

5 结论1) 中亚地区的小麦、大麦、玉米、燕麦及水稻粮食总产量及单产变化趋势呈现前期剧烈减少,后期大幅度波动性增加2个明显阶段,前期阶段由高度一体化农业控制向市场导向转变,缺乏中央政府分配先进的生产资料投入和低水平的农业科技导致中亚地区粮食迅速减产,分别减少45.0 %、85.8 %、53.4 %、89.6 % 和40.7 %,后期阶段中亚地区深入调整种植布局和出台各项支持农业发展的政策,粮食生产综合生产能力逐渐恢复,分别增加21.2 %、24.9 %、345.4 %、52.9 %、43.9 %。

2) 由于中亚地区农业政策的短期调整和极端气候的突然发生,导致粮食产量波动指数的绝对值较大,不同粮食种类、地区及阶段的粮食产量存在周期性波动,但总体呈现平均波幅均超过20 %,波动幅度较大,大部分波谷值为负数,平均波动周期为2~4 a,属于古典波动和短期波动,而增长型波动较少的特征。

3) ARIMA模型预测显示,若中亚地区开垦荒废的适耕地,加强普及农业科技,改变小规模粗放耕作状态,到2030年中亚小麦、大麦、玉米、燕麦产量将分别增产(410.15,91.6,795.26,8.91)×104 t,受气象因素及土壤环境的约束,水稻产量将减少15.99×104 t,但粮食生产总量仍呈现增加的趋势。小麦、大麦、燕麦、水稻占比略有下降,分别下降13.8 %、1.2 %、0.1 % 和1.6 %,而玉米受国际市场需求增大的原因,占比将大幅提升16.7 %。

| [1] |

青平, 邓秀新, 闵师, 等. "双循环"背景下我国粮食安全韧性及风险管控战略研究[J]. 中国工程科学, 2023, 25(4): 26-38. Doi:10.15302/J-SSCAE-2023.04.002 |

| [2] |

张宁. 中国与中亚国家的粮食贸易分析[J]. 欧亚经济, 2019(2): 8-21, 125, 127. |

| [3] |

廖梦婷. 中亚地区粮食生产及出口潜力研究: 基于中国粮食安全视角[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2020. DOI: 10.27409/d.cnki.gxbnu.2020.000345.

|

| [4] |

Babu S C, Tashmatov A. Attaining food security in Central Asia: emerging issues and challenges for policy research[J]. Food Policy, 1999, 24(4): 357-362. Doi:10.1016/s0306-9192(99)00052-4 |

| [5] |

Babu S, Pinstrup-Andersen P. Achieving food security in Central Asia: current challenges and policy research needs[J]. Food Policy, 2000, 25(6): 629-635. Doi:10.1016/s0306-9192(00)00031-2 |

| [6] |

Pandya-Lorch R, Rosegrant M W. Prospects for food demand and supply in Central Asia[J]. Food Policy, 2000, 25(6): 637-646. Doi:10.1016/s0306-9192(00)00032-4 |

| [7] |

Li Q Q, Liu G L. Is land nationalization more conducive to sustainable development of cultivated land and food security than land privatization in post-socialist Central Asia?[J]. Global Food Security, 2021, 30: 100560. Doi:10.1016/j.gfs.2021.100560 |

| [8] |

廖梦婷, 魏凤. 中亚地区粮食生产潜力及发展潜力分析: 基于GAEZ方法[J]. 自然资源学报, 2021, 36(3): 582-593. Doi:10.31497/zrzyxb.20210304 |

| [9] |

梁鑫源, 金晓斌, 韩博, 等. 新时期"藏粮于地、藏粮于技" 战略解析与路径探索[J]. 中国农业资源与区划, 2022, 43(4): 1-12. Doi:10.7621/cjarrp.1005-9121.20220401 |

| [10] |

陈印军, 易小燕, 陈金强, 等. 藏粮于地战略与路径选择[J]. 中国农业资源与区划, 2016, 37(12): 8-14. Doi:10.7621/cjarrp.1005-9121.20161202 |

| [11] |

Liu Y, Gao B B, Pan Y C. Assessing the fluctuation characteristics of grain output in China[J]. Outlook on Agriculture, 2015, 44(3): 243-251. Doi:10.5367/oa.2015.0213 |

| [12] |

罗海平, 邹楠, 胡学英, 等. 1980—2019年中国粮食主产区主要粮食作物气候生产潜力与气候资源利用效率[J]. 资源科学, 2021, 43(6): 1234-1247. Doi:10.18402/resci.2021.06.14 |

| [13] |

解纯芬. 气候条件对粮食产量的影响: 以潍坊为例[J]. 分子植物育种, 2017, 15(5): 2022-2027. Doi:10.13271/j.mpb.015.002022 |

| [14] |

于昊辰, 曾思燕, 王庆宾, 等. 多情景模拟下新时代中国耕地保护底线预测[J]. 资源科学, 2021, 43(6): 1222-1233. Doi:10.18402/resci.2021.06.13 |

| [15] |

Wang J Y, Zhang Z W, Liu Y S. Spatial shifts in grain production increases in China and implications for food security[J]. Land Use Policy, 2018, 74: 204-213. Doi:10.1016/j.landusepol.2017.11.037 |

| [16] |

李雨凌, 马雯秋, 姜广辉, 等. 中国粮食主产区耕地撂荒程度及其对粮食产量的影响[J]. 自然资源学报, 2021, 36(6): 1439-1454. Doi:10.31497/zrzyxb.20210607 |

| [17] |

田媛媛, 石淑芹, 李正国. 黑龙江省农业投入对粮食单产影响的研究[J]. 干旱区资源与环境, 2014, 28(5): 145-150. Doi:10.13448/j.cnki.jalre.2014.05.024 |

| [18] |

曹志宏, 郝晋珉, 梁流涛. 黄淮海平原粮食产量与主要投入要素的灰色关联分析[J]. 农业现代化研究, 2008, 29(3): 310-313. Doi:10.3969/j.issn.1000-0275.2008.03.013 |

| [19] |

Yang J, Wan Q, Bi W. Off-farm employment and grain production change: new evidence from China[J]. China Economic Review, 2020, 63: 101519. Doi:10.1016/j.chieco.2020.101519 |

| [20] |

陈振坤, 贾积身. 基于分数阶灰色模型的河南省粮食产量预测[J]. 中国农机化学报, 2022, 43(6): 135-141. Doi:10.13733/j.jcam.issn.2095-5553.2022.06.018 |

| [21] |

李静, 朱农, 李凤桂, 等. 近10年黄河三角洲地区粮食产量及灰色预测[J]. 干旱地区农业研究, 2012, 30(5): 15-19. Doi:10.3969/j.issn.1000-7601.2012.05.003 |

| [22] |

傅洪亮, 王少航, 曹培格, 等. 基于指数平滑及差分处理的粮食产量组合预测方法[J]. 中原工学院学报, 2018, 29(6): 50-55. Doi:10.3969/j.issn.1671-6906.2018.06.010 |

| [23] |

张成才, 陈少丹. BP神经网络在河南省粮食产量预测中的应用[J]. 湖北农业科学, 2014, 53(8): 1969-1971. Doi:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2014.08.062 |

| [24] |

庄星, 韩飞. 基于混合群智能算法优化BP神经网络的粮食产量预测[J]. 江苏大学学报(自然科学版), 2019, 40(2): 209-215. Doi:10.3969/j.issn.1671-7775.2019.02.014 |

| [25] |

马云倩, 郭燕枝, 王秀丽, 等. 基于LASSO与GM(1, N)模型的中国粮食产量预测[J]. 干旱区资源与环境, 2018, 32(7): 30-35. Doi:10.13448/j.cnki.jalre.2018.200 |

| [26] |

孙东升, 梁仕莹. 我国粮食产量预测的时间序列模型与应用研究[J]. 农业技术经济, 2010(3): 97-106. Doi:10.13246/j.cnki.jae.2010.03.005 |

| [27] |

胡程磊, 刘永华, 高菊玲. 基于IPSO-BP模型的粮食产量预测方法研究[J]. 中国农机化学报, 2021, 42(3): 136-141. Doi:10.13733/j.jcam.issn.2095-5553.2021.03.019 |

| [28] |

Zhang Y S, Chipanshi A, Daneshfar B, et al. Effect of using crop specific masks on earth observation based crop yield forecasting across Canada[J]. Remote Sensing Applications: Society and Environment, 2019, 13: 121-137. Doi:10.1016/j.rsase.2018.10.002 |

| [29] |

Torriani D, Calanca P, Lips M, et al. Regional assessment of climate change impacts on maize productivity and associated production risk in Switzerland[J]. Regional Environmental Change, 2007, 7(4): 209-221. Doi:10.1007/s10113-007-0039-z |

| [30] |

Shekhar C, Singh D, Singh R, et al. Prediction of wheat growth and yield using WOFOST model[J]. Journal of Agrometeorology, 2008(SPECIAL ISSUE 2): 400-402. |

| [31] |

Qader S H, Dash J, Atkinson P M. Forecasting wheat and barley crop production in arid and semi-arid regions using remotely sensed primary productivity and crop phenology: a case study in Iraq[J]. The Science of the Total Environment, 2018, 613/614: 250-262. Doi:10.1016/j.scitotenv.2017.09.057 |

| [32] |

Meroni M, Waldner F, Seguini L, et al. Yield forecasting with machine learning and small data: What gains for grains?[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2021, 308: 108555. Doi:10.1016/j.agrformet.2021.108555 |

| [33] |

Lecerf R, Ceglar A, López-Lozano R, et al. Assessing the information in crop model and meteorological indicators to forecast crop yield over Europe[J]. Agricultural Systems, 2019, 168: 191-202. Doi:10.1016/j.agsy.2018.03.002 |

| [34] |

罗巍, 杨玄酯, 杨永芳, 等. 黄河流域水-能源-粮食纽带关系协同演化及预测[J]. 资源科学, 2022, 44(3): 608-619. Doi:10.18402/resci.2021.03.14 |

| [35] |

李晶, 任志远, 周自翔. 区域粮食安全性分析与预测: 以陕西省关中地区为例[J]. 资源科学, 2005, 27(4): 89-94. Doi:10.3321/j.issn:1007-7588.2005.04.016 |

| [36] |

于宏源, 李坤海. 中亚"水-能源-粮食" 安全纽带: 困境、治理及中国参与[J]. 俄罗斯东欧中亚研究, 2021(1): 84-105, 157. Doi:10.20018/j.cnki.reecas.2021.01.005 |

| [37] |

闫祥祥. 使用ARIMA模型预测公园绿地面积[J]. 计算机科学, 2020, 47(S2): 531-534, 556. Doi:10.11896/jsjkx.200300099 |

| [38] |

蔡承智, 黄军结, 梁颖. 基于ARIMA模型的世界大豆总产预测分析[J]. 大豆科学, 2019, 38(2): 298-303. Doi:10.11861/j.issn.1000-9841.2019.02.0298 |

| [39] |

Tipi T, Erdal B. The forecast of corn production fields in Turkey with ARIMA model[J]. Romanian Agricultural Research, 2021, 38: 479-485. Doi:10.59665/rar3850 |

| [40] |

徐利岗, 杜历, 姚海娇, 等. 中亚干旱区降水时空变化特征及趋势分析[J]. 干旱区资源与环境, 2015, 29(11): 121-127. Doi:10.13448/j.cnki.jalre.2015.373 |

| [41] |

魏凤. 中亚五国农业[M]. 北京: 中国农业出版社, 2021.

|

| [42] |

王洪丽, 杨双, 王军, 等. 吉林省玉米产量波动分析[J]. 玉米科学, 2011, 19(5): 134-136, 142. Doi:10.13597/j.cnki.maize.science.2011.05.002 |

| [43] |

杨铁军, 杨娜, 朱春华, 等. 一种新的基于ARIMA模型的粮食产量预测[J]. 河南工业大学学报(自然科学版), 2015, 36(5): 19-22. Doi:10.16433/j.cnki.issn1673-2383.2015.05.004 |

| [44] |

Rakhmatullaev S, Abdullaev I. Central Asian irrigation sector in a climate change context: some reflections[J]. Journal of Water and Climate Change, 2014, 5(3): 341-356. Doi:10.2166/wcc.2014.120 |

| [45] |

尹成杰. 关于我国粮食生产波动的思考及建议[J]. 农业经济问题, 2003, 24(10): 4-9, 70. Doi:10.3969/j.issn.1000-6389.2003.10.001 |

| [46] |

田德斌, 车明诚. 黑龙江省粮食产量波动分析与政策建议[J]. 农业现代化研究, 2009, 30(3): 284-287. Doi:10.3969/j.issn.1000-0275.2009.03.007 |

| [47] |

苏芳, 刘钰, 陈律凡, 等. 气候变化对中亚五国粮食安全的影响[J]. 中国科学: 地球科学, 2024, 54(1): 281-293. Doi:10.1360/SSTe-2022-0316 |

| [48] |

韩冬, 钟钰. 地缘因素对我国粮食进口韧性的冲击与政策响应[J]. 国际贸易, 2023(9): 52-61. Doi:10.14114/j.cnki.itrade.2023.09.009 |

2025, Vol. 42

2025, Vol. 42