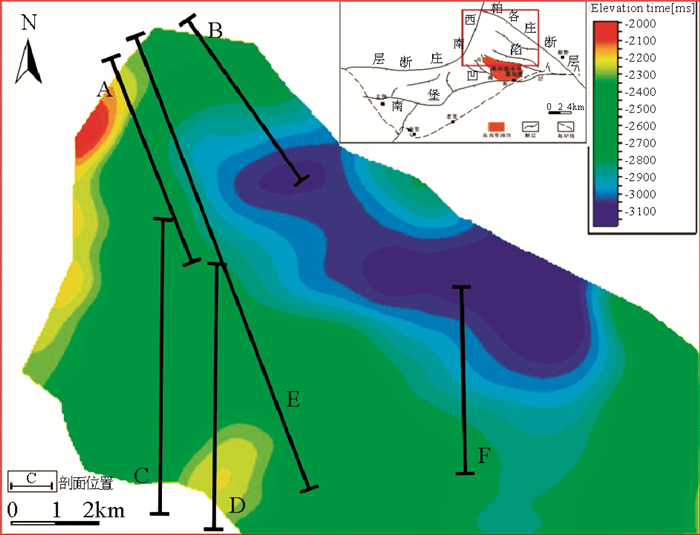

南堡凹陷是位于渤海湾盆地黄骅坳陷北端的一个中新生代盆地,属于渤海湾盆地中油气资源丰富的一个小型油气富集区。凹陷东北部以柏各庄断层、柏各庄凸起、马头营凸起为界;西北部以西南庄控盆断层为界并与西南庄、王老庄凸起毗邻;凹陷南部的缓坡与沙垒田凸起毗邻。该凹陷在华北地台基底上,经过中、新生代的运动发育起来,具有北断南超结构特征,是一个典型陆相断陷盆地箕状凹陷[1-4](见图 1)。

|

图 1 高北斜坡带构造位置 Fig. 1 The structural location of Gaobei slope in Gao Shangpu oil field |

本次研究工区冀东油田高北斜坡带是南堡凹陷北部拾场洼陷的重要组成部分,西起西南庄凸起和高柳断层西段,东到柏各庄断层,南至高柳、高北断层,是由多级别的断层控制的构造岩性油藏,油藏埋深2 900~4 600 m,是一个小型含油气构造单元。目的层位沙三2+3亚段地层内部发育了一系列EW向和NE-SW向断层,断裂使得该区构造特征复杂、地层破碎严重,对进一步开发有很大影响。

钻井显示该区地层自上而下发育了5组地层,分别是第四系平原组、新近系明化镇组、馆陶组、古近系东营组和研究层位所在的沙河街组。沙河街组可分为沙一段、沙二段和沙三段,沙河街组各层发育特征如表 1所示。

|

|

表 1 高北斜坡带沙河街组地层层序 Table 1 Stratigraphic sequence of Es3 in Gao Shangpu oil field |

前人将南堡凹陷古近系按旋回特征、构造发育特征和火山岩发育特征为依据,在纵向上划分了4幕裂陷。高北斜坡带研究区内地层的形成与内部构造样式也受这四幕裂陷作用影响,在每一幕裂陷时期都形成了独特的沉积充填特征、构造发育特征,反映了不同的古气候背景,不同构造幕的运动结果如表 2所示[1, 5]。

|

|

表 2 南堡凹陷构造发育期(据姜华,2009修改) Table 2 Tectonic evolution stages of Nanpu sag(Modified from Jiang, 2009) |

据前人研究表明,南堡凹陷在经历中生代的构造演化后形成了如柏各庄断裂、西南庄断裂等先存断裂。在ES3沉积时期,南堡凹陷发生北西-南东方向强烈的伸展裂陷作用,西南庄断层成为南堡凹陷的主控边界断层[6],研究区边界部分的西南庄断层与伸展方向基本垂直,形成了一系列典型正断层。而柏各庄断层由于一直与主要伸展作用力方向近乎平行所以活动性较小,对研究区内断层的断距影响也比西南庄断层小。Es3时期过后,区域构造作用变为南北向伸展,受该作用力影响,Es3时期形成的断层继续发展,次级断层靠近西南庄断层的部分进一步伸展,断距加大。高柳断层东段和高北断层与构造应力相垂直,活动性强烈,但断层形成后应力难以传递,因此高北断层北部地层活动性反而较弱,因此断层分布较少。

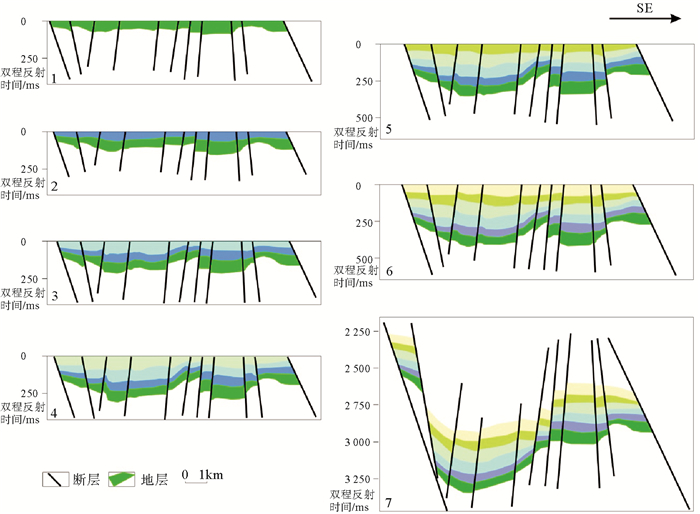

Es33至Es2沉积时期,属于主裂陷幕,沉积中心在高尚堡构造带以北和柳赞构造带以西地区。该时期高北斜坡带区域盆地断陷强烈,气候潮湿,沉积了以砾岩、含砾砂岩、灰色和灰绿色泥岩为主的地层,是南堡凹陷古近系最重要的含油和储油地层。其中,在沙河街组Es3沉积时期,基底热隆张裂引起了南堡凹陷伸展扩张,研究区内湖盆面积增大,Es3段形成辫状河三角洲-湖泊相沉积体系,在洼陷部位沉积的厚层泥岩是高北斜坡带重要的烃源岩[1, 5, 7-10],Es32+3亚段扇三角洲前缘又可细划分为辫状水道、前缘沙坝、水道间、和沙席等沉积微相。图 2中演化剖面选自E剖面,1~6分别对应本次研究层位5至0油组沉积地貌,演化剖面清晰显示了6个油组沉积时期,断层均有不同程度的活动,已沉积地层的下降形成凹陷,在凹陷区域沉积了较厚的新地层,而中南部热隆区域下降幅度较小因此地层沉积较薄。

|

图 2 沙三2+3亚段沉积演化剖面 Fig. 2 The sedimentary evolution section of Es2+3 |

研究区主要发育NE-SW向和近EW向断层,地层因距离主控断层距离不同而受伸展作用力不同,因此盆地不同位置断层发育样式也不相同。通过三维地震资料解释结合相干体属性等技术,对研究区内断层进行了垂直剖面方向的精细解释,根据断层组合样式大致分为北部、西南部、东南部三个区块来分析。

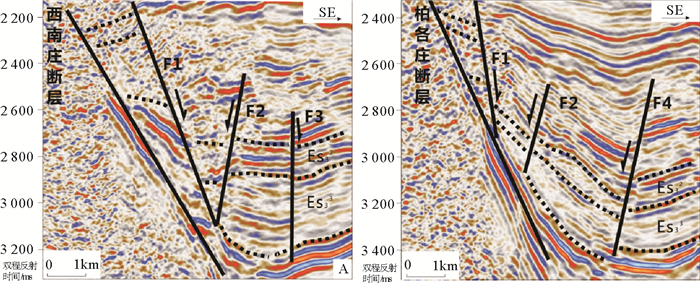

3.1 北部断裂构造样式研究区北部(见图 3)发育两条NE-SW向断层F1、F2和两条近NEE向断层F3、F4,其中F1、F3断层倾向为SE,F2、F4为NW倾向。次级断层向下方地层延伸以不同角度交于西南庄和柏各庄控盆断层之上。地震剖面上清晰显示,F1断层断距较大,为西南庄断层的同向断层,截断所有研究层位,与西南庄断层和柏各庄断层共同圈闭的地层破碎严重,地震反射连续性较差,且靠近盆地边缘沉积地层较薄。F1断层上盘沿断面下滑引起底部地层缺失。北部断层由于西北和东北靠近不同的控盆断层因此发育产状不同。例如,靠近西南庄断层的F1断层西段比靠近柏各庄断层的东段垂直断距和水平断距都更大,这也验证了构造活动时期西南庄断层活动性较大。F2断层至F3断层和F4断层之间的地层地震反射连续性较好,地层没有缺失且有向东南加方向厚的趋势,证明受构造应力影响较弱。北部以不对称的铲式正断层为特征。

|

图 3 北部AB测线地震剖面 Fig. 3 A and B seismic section in the north basin |

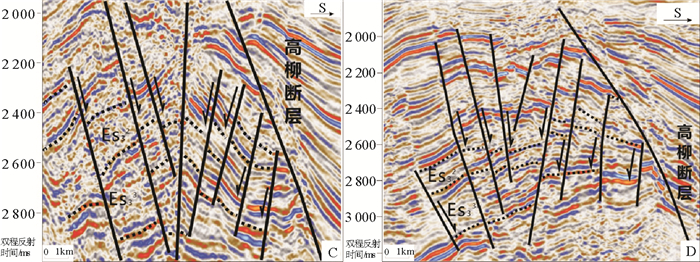

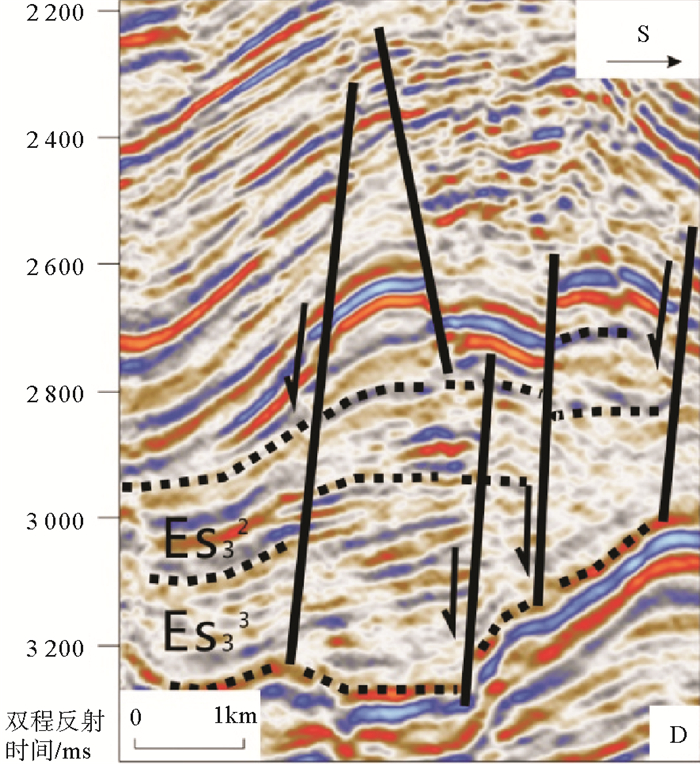

研究区西南部(见图 4)多发育NEE向断层,受张裂作用影响,形成自张裂中心向两侧近似对称排列的阶梯式半地堑正断层组合,穿过所有ES33+2层位甚至上部的东营组地层和下部的Es34+5地层。自中部向两侧,北部断层多为近S倾向,而靠近高柳断层的南部断层多为近NW倾向,这种形态的断层分布本身也指示了构造受北西-南东向和后期近南北向拉伸力影响。C剖面相比D剖面靠近西南庄断层,因此C剖面地层断距更大。由于没有受到挤压作用力,因此地层没有褶皱变形,仅沿着断层面滑动,而裂陷作用结束后的坳陷作用对该部分地层影响较小。断裂带两侧地层发育厚度相差不大,断距较靠近边界断层部分的地层小。受高柳断层影响,研究区高柳断层下方的地层缺失上部研究层位。这种靠近主要大断裂的高角度正断层容易形成垂向上阶梯式油气运输通道。

|

图 4 西南部CD测线地震剖面 Fig. 4 C and D seismic section in the southwest basin |

研究区东部断层较少,剖面上只有4条呈NE向展布的穿过研究层位的断层,为N倾向的阶梯式正断层。按照断层构造特征分析,盆地东部的部分断层与少数西南部断层具有类似的NE走向和NW倾向;而高北断层衍生出的次级断裂多呈EW走向,与高北断层走向近似平行。由于柏格庄断层在沙三段沉积时期与构造应力近似平行,活动性较小,因此地层受柏各庄断层构造影响较小,断层两侧地层断距不大,地层厚度变化均匀。

3.4 分析研究区不同位置的断层组合和断层样式反应了对研究区构造活动的响应。综合以上分析,高北斜坡带沙三三和沙三二亚段的构造格局和地层展布的动力来源主要是边界断层的活动。

西南庄断层研究区部分活动时期为Es3~Ed2, 柏各庄断层研究区部分Es3-Ed3活动性较小,高柳断层Es3期间不存在,在Es1时期形成以后活动强烈[6]。研究区整体上受伸展裂陷作用影响,形成产状陡立的叠瓦状正断层系列。受到西南庄断层和柏各庄断层影响,盆地西侧断层多S-SE倾向;而盆地中部、东部和南部断层则多N-NW倾向;断层由盆地边缘的断层向盆地中部发育,西南庄边界和高柳断层边界部分断距大而盆地中部断距较小。Es33+2沉积时期西北部等盆地边缘斜坡位置,受地形影响沉积地层厚度较小;裂陷作用使得前期地层凹陷扩大了沉积空间,在充足的物源条件下,地层厚度向盆地中心逐渐增大。同时盆地中南部由于受到基底热隆影响,沉积地层相对较薄。

|

图 5 东南部F测线地震剖面 Fig. 5 F seismic section in the southeast basin |

受西南庄断层控制和NW-SE向张应力作用,盆地早期发育了NE向正断层。之后在西南庄断层和高柳断层的共同影响下,西南庄断层和高柳断层相互作用处断层最为发育,发育了多条EW向和NE向断层,盆地西南部地层破碎更加严重,前期形成的断层断距则进一步加大;同时受N-S向张应力作用,导致原有NE向断层进一步伸展发育,至盆地东部发育近似EW向断层,类似西南部断层延伸而来。其中,近EW向高北断层形成并衍生了少数同样EW向小断层分布于高北断层北部,高柳断层的构造应力难以通过高北断层传递到其北部的研究区,因此高北断层以北地层后期受构造影响较小,已形成的油藏等圈闭也能得到良好的保存。

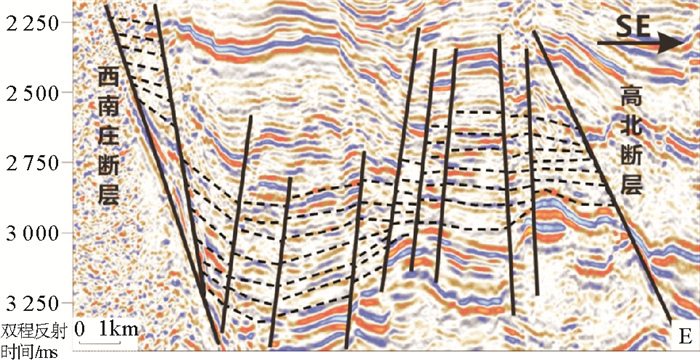

由西北至东南方向E剖面来看,现今沙三2+3亚段在盆地北部发育铲式正断层,中部发育阶梯式半地堑正断层组合断层,东南部发育阶梯式断层,整体为铲式正断层控制的半地堑系统(见图 6)。由断层贯穿了上部东营组地层层位可知断层在裂陷晚期断层具有活动性, 数量较多,分布密集,对油气藏的改造具有重要影响。

|

图 6 E剖面断层展布示意图 Fig. 6 Interpreted E-seismic section of fault |

高北斜坡带沙三段沉积时期裂陷作用强烈,受断裂影响,地层破碎严重构造复杂。目的层位内断裂形成于古近系,具有长期继承性发育的特征。断层的分布和同生性影响着沙三段2+3亚段扇三角洲前缘亚相砂体的沉积过程和沉积厚度; 断层的展布和组合特征、封闭性等则影响了后期的油气运聚过程。综合分析认为研究区断层对高北斜坡带沙三段目的区块油藏的控制作用主要体现在油气运移和圈闭两个方面。

4.1 油气运移研究区所在的南堡凹陷拾场次凹是典型的陆相淡水湖泊沉积盆地,物源充足,沉积了半深湖—深湖湘暗色泥岩和油页岩,成为研究区的优质源岩,为高北斜坡带区域提供了良好的油气供给条件。凹陷内自下而上发育有沙三段、沙一段、东三段三套大面积分布的有效烃源岩,油气资源十分丰富。其中,沙三段沉积于主裂陷幕深湖相中,湖盆可容空间大,沙三四段沉积速率低、粒度细,含有大量的I型有机质,形成了优质的烃源岩;沙三三段和沙三二段发育扇三角洲前缘亚相,包括扇中辫状水道、扇中前缘、扇中沙坝等沉积微相,在沉积相控制下,优势储集砂体叠置分布,沉积砂体具有良好的储油性,形成了良好的储油层[11-15]。

研究区目的层位断层十分发育,多为高角度叠瓦状正断层,断层以北东向和近东西向为主,形成于古近纪、长期继承性发育,这些断层多断至下部基底或者烃源岩。在沉积时期断块下滑形成凹陷区域,在充足物源供应下发育了较厚的地层,控制了研究区目的层位的沉积厚度和沉积特征。同时,由于断层长期发育,切断层位多,连接了下方的烃源岩和目的层位。研究区烃源岩排烃高峰期与断层的活动期相符,均为东三段末期,断裂形成的高角度正断层构筑了垂向上的运移通道,目的层位底部的烃源岩油气在排烃期沿断层向上运移至沙三三段和沙三二段的储层砂体中。断裂活动还造成了两盘不同岩性的地层对置,使油气发生横穿断层面和沿断层面的侧向运移,有效疏导了位于储集岩侧面的油气[12, 16]。即,目的区块油藏是比较典型的下生上储型油藏,储层距离烃源岩较近,油气藏自下部形成后经过断层运移至上部或侧向的储层中。

4.2 油气圈闭高北斜坡带地区受湖进和湖退两种体系域控制,上部湖进体系域泥岩厚度向上增大,因此沙三二亚段上覆一套分布广、厚度大、连续性较好的深湖相泥岩,这对研究区油气藏的圈闭和保存起着重要的作用。此外,通过已有的录井数据分析,可以发现研究区的沉积岩以泥岩、粉砂岩和细砂岩为主,形成一种泥包砂特征,有利于在斜坡部位形成分流河道砂岩上倾尖灭圈闭的侧向封堵条件。高北斜坡区发育一系列北东向和近东西向正断层,断距较大,下降盘上覆泥岩与上升盘下伏砂岩储集体形成对接,形成有效的侧向封堵。经过断层的长期发育形成了叠瓦状构造样式的断层圈闭。由此,高北斜坡带沙三2+3亚段形成了受断层、河道砂体岩性变化和上部泥岩共同控制的构造-岩性油藏。

此外,高北斜坡带在古近系东营期油气聚集成藏后,由于高北断层的形成,构造力传递减弱,高北断层以北地层收构造应力变小,同时研究区整体构造运动减弱,地层内部断层活动性降低,早期形成的油藏受后期构造破坏的程度较弱,因此断层形成的油气圈闭也得到了较好的保存。

研究区西南部为井密集区,根据钻井资料可知该区域油气资源丰富。综合地质因素和油气富集规律,预测高北斜坡带沙三2+3亚段新的有利勘探区位于研究区中部和中南部,这些区域主要发育扇中辫状水道和扇中前缘沉积微相,具有较厚的砂体沉积,形成了良好的储油层。并且断层的发育有利于目标区的油气运移和圈闭,断层分布和油气分布在研究区内显示了良好的相关性。

5 结论(1) 根据高北斜坡带地震资料的精细解释结果,结合研究区构造演化历史,受张裂作用影响,研究区的断裂在西南庄断层和高柳断层控制影响下,发育北东向和近东西向正断层,Es32+3地层均有发育。断层主要集中在研究区西部,由张裂中心向两侧近似平行阶梯状分布,且断距由东向西加大,整体为铲式正断层控制的半地堑系统,这种构造样式和组合也进一步验证了研究区构造演化的应力方向。

(2) 研究区Es32+3断层多形成于古近系,不仅控制了研究区砂体的沉积特征同时也影响了油藏的运移,连通了下方和侧方的烃源岩和上方储层,油气形成阶梯状运移模式;而且上覆断层的泥岩与储层砂体形成对接,形成较好的侧向圈闭。后期由于高北断层的形成,盆地内部受后期构造影响较小,研究区内油藏得到较好的保存。

| [1] |

姜华, 王华, 林正良, 等. 南堡凹陷古近纪幕式裂陷作用及其对沉积充填的控制[J]. 沉积学报, 2009, 27(5): 976-982. Jiang H, Wang H, Lin Z, et al. Periodic rifting activity and its controlling on sedimentary filling of paleogene period in Nanpu Sag[J]. Acta Sedmentologica Sinica, 2009, 27(5): 976-982. (  0) 0) |

| [2] |

孙风涛, 郭铁恩, 田晓平. 南堡凹陷沉积史分析[J]. 海洋石油, 2012, 32(3): 29-32. Sun F, Guo T, Tian X. Analysis of the subsidence history in Nanpu Sag[J]. Offshore Oil, 2012, 32(3): 29-32. (  0) 0) |

| [3] |

董英洁, 付广, 胡明, 等. 南堡凹陷油气运聚过程及其主控因素[J]. 大庆石油地质与开发, 2013, 32(1): 27-32. Dong Y, Fu G, Hu M, et al. Petroleum migration-accumulation processes and their main controlling factors in Nanpu Sag[J]. Petroleum Geology and Oilfield Development in Daqing, 2013, 32(1): 27-32. (  0) 0) |

| [4] |

康海涛, 王宏语, 樊太亮, 等. 南堡凹陷高柳地区沙三段构造-层序地层特征[J]. 岩性油气藏, 2015, 27(6): 30-37, 47. Kang H, Wang H, Fan T, et al. Structure-sequence stratigraphic Characteristics of the third Member of Shahejie Formation in Gaoliu area, Nanpu Sag[J]. Lithologic Reservoirs, 2015, 27(6): 30-37, 47. (  0) 0) |

| [5] |

郑红菊, 董月霞, 王旭东, 等. 渤海湾盆地南堡富油气凹陷烃源岩的形成及其特征[J]. 天然气地球科学, 2007, 18(1): 78-83. Zheng H, Dong Y, Wang X, et al. The generation and characteristics of source rocks in Nanpu oil-rich depression, Bohai Bay Basin[J]. Natural Gas Geoscience, 2007, 18(1): 78-83. (  0) 0) |

| [6] |

童亨茂, 赵宝银, 曹哲, 等. 渤海湾盆地南堡凹陷断裂系统成因的构造解析[J]. 地质学报, 2013, 87(11): 1647-1661. Tong H, Zhao B, Cao Z, et al. Structural analysis of faulting system origin in the Nanpu Sag, Bohai Bay Basin[J]. Acta Geologica Sinica, 2013, 87(11): 1647-1661. (  0) 0) |

| [7] |

周海民, 魏忠文, 曹中宏, 等. 南堡凹陷的形成演化与油气的关系[J]. 石油与天然气地质, 2000, 21(4): 345-349. Zhou H, Wei Z, Cao Z, et al. Relationship between formation, evolution and hydrocarbon in Nanpu Sag[J]. Oil&Gas Geilogy, 2000, 21(4): 345-349. DOI:10.11743/ogg20000415 (  0) 0) |

| [8] |

王华, 姜华, 林正良, 等. 南堡凹陷东营组同沉积构造活动性与沉积格局的配置关系研究[J]. 地球科学与环境学报, 2011, 33(1): 70-77. Wang H, Jiang H, Lin Z, et al. Relations between synsedimentary tectonic activity and sedimentary framework of Dongying formation in Nanpu Sag[J]. Journal of Earth Sciences and Environment, 2011, 33(1): 70-77. (  0) 0) |

| [9] |

刘延莉, 邱春光, 邓宏文, 等. 冀东南堡凹陷古近系东营组构造对扇三角洲的控制作用[J]. 石油与天然气地质, 2008, 29(1): 95-101. Liu Y, Qiu C, Deng H, et al. Control of the structure of the paleogene Dongying formation upon fan-delt deposition in the Nanpu Depression, Jidong Oilfield[J]. Oil & Gas Geology, 2008, 29(1): 95-101. DOI:10.11743/ogg20080115 (  0) 0) |

| [10] |

朱光有, 张水昌, 王拥军, 等. 渤海湾盆地南堡大油田的形成条件与富集机制[J]. 地质学报, 2011, 85(1): 97-113. Zhu G, Qiu C, Deng H, et al. Forming condition and enrichment mechanism of the Nanpu Oilfield in the Bohai Bay Basin, China[J]. Acta Geologica Sinica, 2011, 85(1): 97-113. (  0) 0) |

| [11] |

刚文哲, 仵岳, 高岗, 等. 渤海湾盆地南堡凹陷烃源岩地球化学特征与地质意义[J]. 石油实验地质, 2012, 34(1): 57-61, 65. Gang W, Wu X, Gao G, et al. Geochemical features and Geologic significances of source rocks in Nanpu Sag, Bohai Bay Basin[J]. Petroleum Geology & Experiment, 2012, 34(1): 57-61, 65. DOI:10.11781/sysydz201201057 (  0) 0) |

| [12] |

张敬艺, 卿颖, 程丹华, 等. 南堡凹陷高柳地区深层岩性油藏成藏条件研究[J]. 石油地质与工程, 2013, 27(5): 5-9. Zhang J, Qing Y, Chen D, et al. Research on condition of deep lithologic reservoir accumulation in Gaoliu area of Nanpu Sag[J]. Petroleum Geology and Engineering, 2013, 27(5): 5-9. (  0) 0) |

| [13] |

刘海青, 许廷生, 李艳梅, 等. 南堡凹陷中深层岩性油气藏形成及分布[J]. 特种油气藏, 2014, 21(5): 34-36. Liu H, Xu T, Li Y, et al. Formation conditions and distribution pattern of middle-deep lithologic reservoirs in Nanpu Sag[J]. Special Oil and Gas Reservoirs, 2014, 21(5): 34-36. (  0) 0) |

| [14] |

范柏江, 刘成林, 庞雄奇, 等. 渤海湾盆地南堡凹陷断裂系统对油气成藏的控制作用[J]. 石油与天然气地质, 2011, 32(2): 192-198, 206. Fan B, Liu C, Pang X, et al. Control of fault system on Hydrocarbon accumulation in Nanpu Sag, the Bohai Bay Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2011, 32(2): 192-198, 206. DOI:10.11743/ogg20110205 (  0) 0) |

| [15] |

范柏江, 刘成林, 柳广弟, 等. 南堡凹陷断裂系统形成机制及构造演化研究[J]. 西安石油大学学报(自然科学版), 2010, 25(2): 13-17, 21. Fan B, Liu C, Liu G, et al. Forming mechanism of the fault system and structural evolution history of Nanpu Sag[J]. Journal of Xi'an Shiyou University(Natural Science Edition), 2010, 25(2): 13-17, 21. (  0) 0) |

| [16] |

张华文, 周江羽, 刘德志, 等. 南堡凹陷4号构造带蛤坨断层特征与油气成藏关系[J]. 海洋石油, 2010, 30(2): 14-18, 22. Zhang H, Zhou J, Liu D, et al. The relationship between Getuo fault and hydrocarbon accumulation in the 4th structural belt of Nanpu Depression[J]. Offshore Oil, 2010, 30(2): 14-18, 22. (  0) 0) |

2018, Vol. 48

2018, Vol. 48