热带气旋是一种大尺度(1 000 km)的天气系统,其生成、发展、路径等均受大尺度背景场的影响。强热带气旋的破坏性巨大,会影响海上船只正常航行、破坏海上石油平台,引发的风暴潮严重影响沿海地区。登陆的热带气旋带来的大风、强降水及其引发的洪涝、地质灾害等往往给经济发达、人口稠密的沿海地区造成毁灭性的打击[1]。全球主要有8个台风源地,西北太平洋是热带气旋生成频数最多、分布范围最广,同时也是全球海域中各月均能观测到热带气旋活动的海区[2]。中国毗邻西北太平洋,很容易受到热带气旋的影响。探究热带气旋活动的变化特征,并从大气及海洋背景场出发研究对热带气旋的影响有重要的意义。

2004年,美国佛罗里达州遭受到北大西洋强烈飓风的影响,同年日本也受到了强热带气旋的侵袭,一些学者猜想,越来越多强热带气旋的产生与全球变暖有关,因此引起了对热带气旋活动变化的广泛研究。综合前人研究成果,全球变暖和SST的升高对热带气旋活动的影响尚不明确,而发生在西北太平洋的热带气旋频数呈现出显著的年际和年代际的变化,并有一定的减少趋势[3]。杨亚新等人探究了赤道中东太平洋海表面水温的异常与热带气旋活动的关系,指出赤道中东太平洋的SSTA会影响大气环流异常,从而导致热带气旋的活动发生变化[4]。早期,李崇银指出,西太平洋台风发生频数同ENSO(El Niño-Southern Oscillation)有关,在El Niño年台风平均生成频数与La Niña年相比偏少[5]。有研究表明,台风活动的年际变化主要受ENSO事件引起的大尺度环流改变的强迫[6]。热带气旋活动在El Niño年与La Niña年的显著区别,可以从季风槽的分布范围、大气低层相对涡度场和对流层的水平风垂直切变阐述其年际变化的机理[7]。Wang等人依据Niño-3.4区域的SSTA值探究了西北太平洋热带气旋活动的变化特征,指出在强暖年,热带气旋生成在东南象限的频数显著增加且生命期偏长,强冷年中易在西北象限生成且生命期偏短[8]。黄勇也指出,在ENSO循环的冷事件年,西北太平洋热带气旋频数在9月到下一年的8月会有更多的台风生成、发展和登陆,暖事件年反之[2]。对各个等级热带气旋的研究表明,在El Niño年,超强台风生成个数及其比例显著增多,而其他等级气旋的个数显著减少,热带气旋平均强度也显著增强,La Niña年情况相反[9]。Chan探究了热带气旋总ACE指数与Niño-3.4区域SSTA值的相关关系,指出高ACE值与El Niño事件有关,低ACE值与La Niña事件有关[10]。但Camargo等人对1950—2002年以来ACE指数进行了统计分析,结果表明热带气旋的ACE变化与ENSO事件存在滞后相关关系[11]。

前人针对ENSO循环对西北太平洋热带气旋活动影响机理的研究中,并未对不同等级的热带气旋活动进行细致分析, 而本文发现ENSO对各等级热带气旋活动特征的影响有很大差异,尤其对强台风和超强台风的影响最为显著。考虑到热带气旋活动的趋势变化受观测技术和仪器变化的影响,本文选用较长的68年热带气旋资料,进一步探究各等级热带气旋活动的变化特征,并从大尺度背景场进行诊断分析。

1 资料和方法中国气象局对热带气旋的强度等级标准进行了划分,将热带气旋分为热带低压TD(Tropical Depression, 10.8~17.1 m/s)、热带风暴TS(Tropical Strom, 17.2~24.4 m/s)、强热带风暴STS(Severe Tropical Strom, 24.5~32.6 m/s)、台风TY(Typhoon, 32.7~41.4 m/s)、强台风STY(Severe Typhoon, 41.5~50.9 m/s)和超强台风SuperTY(Super Typhoon, ≥51.0 m/s)6个等级。本文所用的1950—2016年的热带气旋资料取自中国台风网(www.typhoon.gov.cn)“CMA-STI热带气旋最佳路径数据集”,该数据集记录了西北太平洋海域热带气旋每6 h的位置和强度。

水平风场、位势高度场及相对湿度场的月平均资料来源于美国国家环境预报中心NCEP(National Centers for Environmental Prediction)和美国国家大气科学研究中心NCAR(The National Center for Atmospheric Research)的再分析资料,时间长度为1950—2016年,水平格点分辨率为2.5°×2.5°。Niño-3.4区(5°N~5°S, 120°W~170°W)的SSTA月平均资料来自美国国家海洋和大气管理局NOAA(National Oceanic and Atmospheric Administration)的国家气象局气候预测中心NWS-CPC(National Weather Service-Climite Prediction Center),时间长度同上。

热带气旋频数是指资料中出现在西北太平洋的热带气旋个数,热带气旋生成源地定义为第一次达到热带低压等级记录的地理位置,生命期为热带气旋在登陆变性之前的总小时数。环境风速垂直切变采用全风速垂直切变,由200和850 hPa的经向风速和纬向风速计算而得。Bell定义的累积气旋能量指数(ACE,Accumulated Cyclone Energy),是热带气旋强度达到热带风暴等级及以上时,每6 h近中心最大风速的累积平方和,是一个描述热带气旋能量大小的指数,包括了热带气旋风速、生命期、频数三个方面[12]。全风速垂直切变和累积气旋能量指数公式分别为:

| $ VWS = \sqrt {{{\left( {{u_{200}} - {u_{805}}} \right)}^2} + {{\left( {{v_{200}} - {v_{850}}} \right)}^2}} , $ | (1) |

| $ ACE = \sum\nolimits_{j = 1}^m {U_j^2} 。$ | (2) |

其中:u200、v200和u850、v850分别是200和850 hPa高度层的纬向风和经向风风速;Uj是近中心最大风速;j表示气旋个例中大于或等于17.2 m/s风速的记录个数。

全年有一半以上的西北太平洋热带气旋在7—10月生成,因此本文所有物理量的选取均采用7—10月的资料。以Niño-3.4区7—10月SSTA平均值判别ENSO循环的冷暖事件,当SSTA≥0.5 ℃(≤-0.5 ℃),定义为一次暖(冷)事件。暖事件年共有16年,依次为1951、1953、1957、1963、1965、1969、1972、1982、1986、1987、1991、1997、2002、2004、2009、2015年;冷事件年共有17年,依次为1950、1954、1955、1964、1970、1971、1973、1975、1988、1995、1998、1999、2000、2007、2010、2011、2016年。

2 西北太平洋热带气旋活动特征分析 2.1 热带气旋频数的变化特征赖芬芬指出,由于热带气旋的观测手段、定强方法等随着科学技术的提高而有所变化,1975年以前主要依靠高空观测,1976—1987年间由卫星和高空观测共同完成,而1988年以后则主要依靠卫星观测[13]。因此,68年的热带气旋频数在1949—1975年、1976—1987年、1988—2016年三个时段分别进行距平处理,去掉资料差异造成的影响,并取1950—2016年的数值进行统计分析。

由1949—2015年7—10月西北太平洋热带气旋生成总频数和各等级热带气旋频数的小波分析可知,在整个时间序列中生成频数存在2~8年的年际变化周期(图略)。程炳岩等人利用小波变换分析ENSO事件的时频变化特征,振荡能量主要集中在2~8年的年际尺度上。两者的年际变化周期基本一致,可推测西北太平洋热带气旋的频数变化受ENSO的影响[14]。

所有热带气旋和各等级热带气旋生成频数、生命期、ACE指数的距平时间序列与Niño-3.4海区SSTA月平均时间序列之间的相关性见表 1。热带气旋总频数及热带低压、强热带风暴和超强台风频数与与SSTA的相关性通过95%置信度检验,热带气旋总频数与SSTA显著负相关,其中热带低压、强热带风暴与SSTA是显著负相关,超强台风则为正显著相关,说明台风及以下等级的生成频数在暖事件年偏少,强台风及以上等级的生成频数偏多,冷事件年情况相反。通过分析各等级热带气旋所占百分比的年变化也能得出相同的结论。通过对比1950—2016年西北太平洋各等级热带气旋频数距平值与ENSO循环中冷暖事件年的SSTA月平均值可知,热带低压频数负距平与11个暖事件年相对应,频数正距平与9个冷事件年相对应;强热带风暴频数负距平与12个暖事件年相对应,频数正距平与11个冷事件年相对应;但超强台风频数负距平与10个冷事件年相对应,频数正距平与9个暖事件年相对应。

|

|

表 1 热带气旋活动特征与Nino-3.4区SSTA的相关系数 Table 1 Correlation coefficients between characteristics of tropical cyclone activity and SSTA in Nino-3.4 region |

由西北太平洋各等级热带气旋年平均生命期和平均ACE指数时间序列的小波分析可知,在整个时间序列中存在2~8年的年际变化周期(图略)。因此,进一步证实了西北太平洋热带气旋的活动变化受ENSO事件的影响。

由表 1可知,除了热带低压,其他等级的热带气旋平均生命期与SSTA是正相关,其中超强台风平均生命期与SSTA的相关性达0.242 9,所有热带气旋的平均生命期与SSTA的相关性达0.243 5,两者均通过95%置信度检验。三个时间段各等级热带气旋平均生命期见表 2,只有超强台风在暖异常年的平均生命期均大于冷异常年的平均生命期。以上分析可知,同期7—10月的ENSO循环的暖事件年对热带气旋(除热带低压)均有延长生命期的影响趋势,其中对超强台风生命期的影响最为显著,暖异常年的生命期比冷异常年的生命期偏长,长达200 h以上。

|

|

表 2 各等级热带气旋的平均生命期 Table 2 Mean life span of tropical cyclones at all levels |

同样,对热带气旋的ACE指数进行分析,通过95%置信度检验的热带气旋总ACE与SSTA是正相关,但强热带风暴与SSTA是负相关,强台风及超强台风则为正相关(见表 1)。通过对比1950—2016年西北太平洋各等级热带气旋ACE距平值与ENSO循环中冷暖事件年的SSTA月平均值可知,强热带风暴ACE负距平与13个暖事件年相对应,ACE正距平与10个冷事件年相对应;强台风ACE正距平与9个暖事件年相对应,ACE负距平与13个冷事件年相对应;超强台风ACE正距平与11个暖事件年相对应,ACE负距平与11个冷事件年相对应。

以上分析说明台风及以下等级热带气旋在ENSO循环的暖事件年ACE偏小,强台风及以上等级热带气旋的ACE偏大,冷事件年相反,也进一步证实了上述对生成频数及生命期的分析。在暖事件年中,强台风及以上等级热带气旋的生成频数、生命期均有增加的趋势,ACE指数与SSTA正相关性更强,说明其强度有所增加,冷事件年情况相反。

2.3 热带气旋生成位置及路径的变化特征由于1976—1987年没有异常冷年,因此探讨1950—1975年、1988—2016年这两个时段热带气旋生成位置的情况。计算所有等级热带气旋生成位置的平均经纬度可知:1950—1975年期间,暖事件年的平均生成位置在15.883 6°N、137.282 2°E,冷事件年则为18.282 7°N、136.164 5°E;1988—2016年期间,暖事件年的平均生成位置在15.684 7°N、144.916 2°E,冷事件年则为17.558 2°N、135.744 1°E。

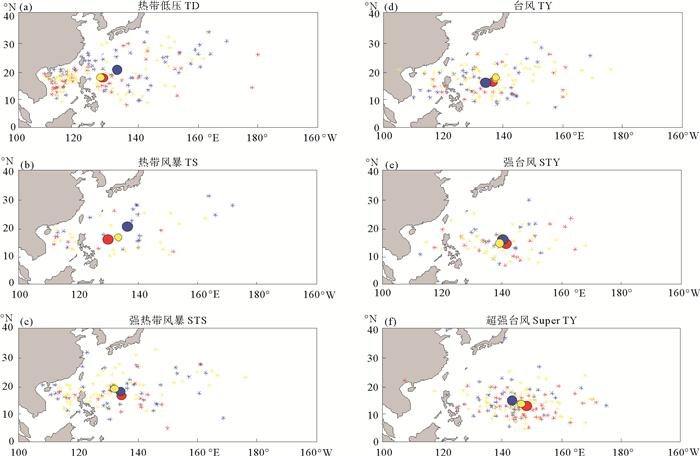

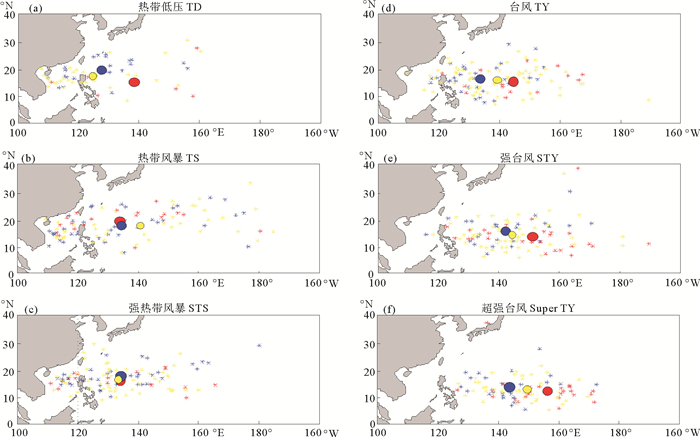

各等级热带气旋在冷事件年的平均生成位置见图 1与2。在两个时段中,强台风及超强台风在暖事件年生成位置均偏东偏南,在冷事件年生成位置则偏西偏北。1988—2016年期间的热带低压与台风等级的热带气旋也表现出相同的规律。由此可见,7—10月的ENSO循环对同期较高等级热带气旋生成位置的影响更为显著,尤其是强台风和超强台风,在暖事件年生成位置偏东偏南,在冷事件年生成位置偏西偏北。

|

(星号为各等级热带气旋的生成位置, 实心圆为平均生成位置;蓝色为冷事件年,红色为暖事件年,黄色为平常年。Asterisks represent genesis locations of TCs. Solid circles indicate mean genesis locations:Blue(red) denotes the cold(warm) events. Yellow represents the normal years. ) 图 1 1950—1975年7—10月生成位置分布图 Fig. 1 Distribution diagram of genesis location during July to October from 1950 to 1975 |

|

(星号为各等级热带气旋的生成位置, 实心圆为平均生成位置;蓝色为冷事件年,红色为暖事件年,黄色为平常年。Asterisks represent genesis locations of TCs. Solid circles indicate mean genesis locations. Blue(red) denotes the cold(warm) events. Yellow represents the normal years. ) 图 2 1988—2016年7—10月生成位置分布图 Fig. 2 Distribution diagram of genesis location during July to October from 1988 to 2016 |

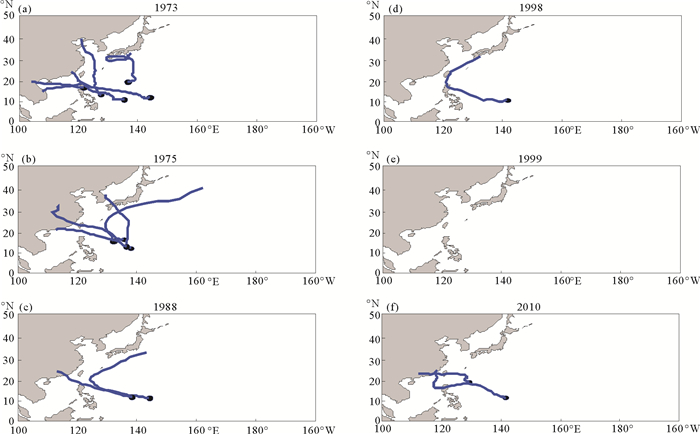

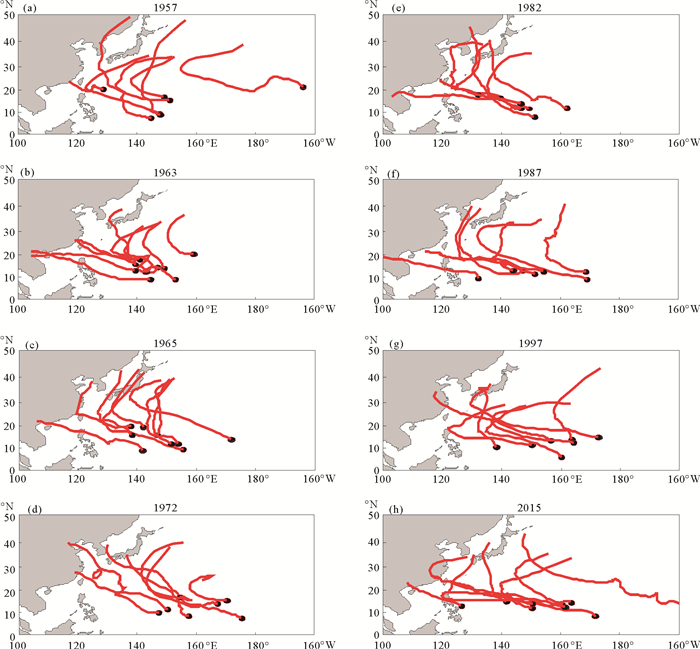

Niño-3.4区7—10月SSTA平均值大于或等于1℃(小于或等于-1 ℃),定义为ENSO循环的一次极端暖(冷)事件。极端暖事件有1957、1963、1965、1972、1982、1987、1997、2015年,共8年;极端冷事件有1973、1975、1988、1998、1999、2010年,共6年。图 3和4给出了超强台风在极端冷事件年和极端暖事件年的生成位置及路径。

|

图 3 极端冷事件年中7—10月超强台风的路径 Fig. 3 Tracks of superTY during July to October in strong cold events |

|

图 4 极端暖事件年中7—10月超强台风的路径 Fig. 4 Tracks of superTY during July to October in strong warm events |

图 3显示极端冷事件年超强台风的生成位置在9°N~21°N、120°E~145°E区域之间,平均生成位置相比极端暖事件年偏西偏北,年平均生成数只有2.33个。而由图 4所示,极端暖事件年中,超强台风的生成位置基本在5°N~22°N、126°E~174°E区域之间,有极个别超强台风生成于163°E以东,年平均生成数达7.75个。因此,对于超强台风而言,在暖事件年,其生成频数偏多,生成位置偏东偏南,冷事件年则情况相反,所得结论与前述一致。

对比图 3与4的超强台风路径,极端暖事件年的超强台风转向路径偏多,在菲律宾以东的海面向西北方向移动,并在中国东部海域20°N以北的地区转向东北方向,因此影响朝鲜、韩国和日本的超强台风偏多。在极端冷事件年中,超强台风转向路径偏少,在朝鲜、韩国和日本登陆的可能性偏小;一部分在菲律宾以东的海面上向西北偏西方向移动,通过菲律宾或巴士海峡进入到中国南海,导致在中国广东省、海南岛或越南北部地区登陆的台风数偏多;一部分的超强台风向西北方向移动,穿过台湾海峡,在中国福建、浙江等东南沿海登陆。

3 影响热带气旋活动的大尺度背景场大尺度环流因子会对热带气旋的活动产生影响,在ENSO循环的暖事件年与冷事件年中,热带气旋的活动存在差异,那么这两个时期大尺度环流差异会更明显。Gary在热带气旋发生的气候研究中定义了影响热带气旋季节性发生的6个参数[15]。本文从季风槽的分布、低层相对涡度和高层散度、环境风垂直切变和中层相对湿度出发,对大尺度背景场进行合成分析,探究热带气旋生成的物理机制。

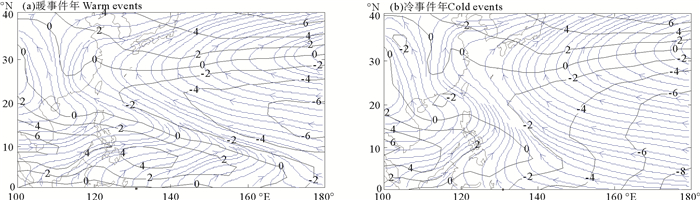

3.1 季风槽西北太平洋的季风槽是越赤道的西南季风与副热带高压南侧的信风相互辐合形成的低压带,常有低压扰动生成于此。吕新燕等人的研究指出,70%以上的热带气旋生成于季风槽内,季风槽内热带扰动的发展概率远高于非季风槽内的热带扰动[16]。图 5是暖异常年与冷异常年中850 hPa平均纬向风和流场分布图,定义850 hPa纬向风等于0的位置为季风槽槽线。暖事件年,季风槽槽线最南端的位置可达5°N,最东位置延伸至168°E;而冷事件年中,季风槽槽线最南端的位置在10°N以北,最东位置只延伸至137°E。由此可见,冷事件年的季风槽辐合区相对暖事件年偏西偏北。

|

(黑色实线为平均纬向风等值线(单位:m·s-1),蓝色带箭头实线为平均流场。The black solid lines represent contours of mean zonal wind. (Unit: m·s-1). The blue solid lines with arrows indicate mean streamline. ) 图 5 1950—2016年7—10月850 hpa平均纬向风和平均流线分布图 Fig. 5 Distribution diagram of mean zonal wind and mean streamline corresponding to 850 hPa during July to October from 1950 to 2016 |

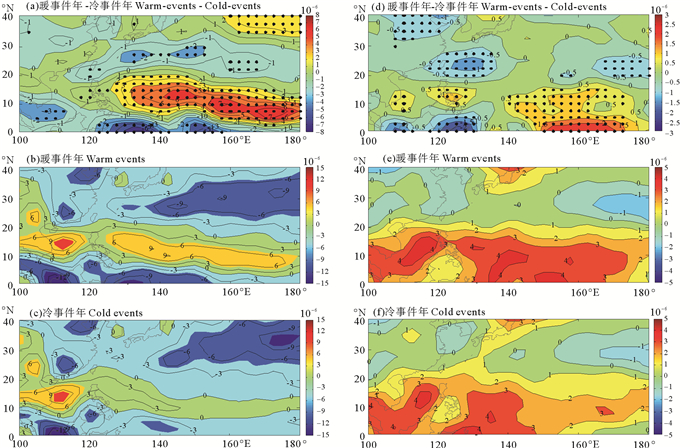

较大的低层相对涡度和高层散度有利于气旋性涡旋的发展,因此本文分析850 hPa涡度场和500 hPa散度场(见图 6)。由涡度分布可知,6×10-6 s-1以上的涡度值在暖事件年中存在于5°N~25°N区域之间,最东可至176°E,但冷事件年菲律宾以东126°E~176°E的区域不存在6×10-6 s-1以上的涡度值,且3×10-6 s-1以上涡度区只存在于9°N以北、146°E以西的区域。比较暖事件年与冷事件年这两个时期涡度场的差异,通过95%置信度检验的正差异值基本位于菲律宾以东的海域。高层散度场中,冷事件年3×10-6 s-1的散度值相对于暖事件年位置偏西,基本只位于148°E以西。通过95%置信度检验的正差异值主要分布在15°N以北,138°E以东的区域。高层水平风散度是与低层相对涡度相对应的,散度差异场与涡度差异场分布基本一致,因此冷事件年的高值涡散度相对暖事件年偏西偏北。

|

(左右排分别对应相对涡度和散度;图(a)和图(d)中的黑色圆点表示冷暖事件的差异值通过95%置信度检验,黑色实线为等值线(单位:s-1)。The left and right rows correspond to relative vorticity and divergence.The black dots in (a) and (d) mark regions where the differences between warm events and cold events are significant at the 95% confidence level. The black solid lines represent contours. (Unit: s-1). ) 图 6 1950—2016年7—10月的850 hPa平均相对涡度和200 hPa平均散度:暖事件年与冷事件年的合成值之差(a)(d)、暖事件年合成值(b)(e)、冷事件年合成值(c)(f) Fig. 6 Distribution diagram of 850 hPa mean relative vorticity and 200 hPa mean divergence during July to October from 1950 to 2016: Difference in mean composites when the cold-event values are substracted from warm-event values (a)(d)、warm-event composites (b)(e) and cold-event composites (c)(f) |

由图 5与6对比可知,季风槽区的环流形势为低层正涡度气旋式环流和高层正散度反气旋式环流,有利于热带气旋的生成和发展,从而证明了热带气旋在暖事件年生成位置会偏东偏南,在冷事件年生成位置则偏西偏北。

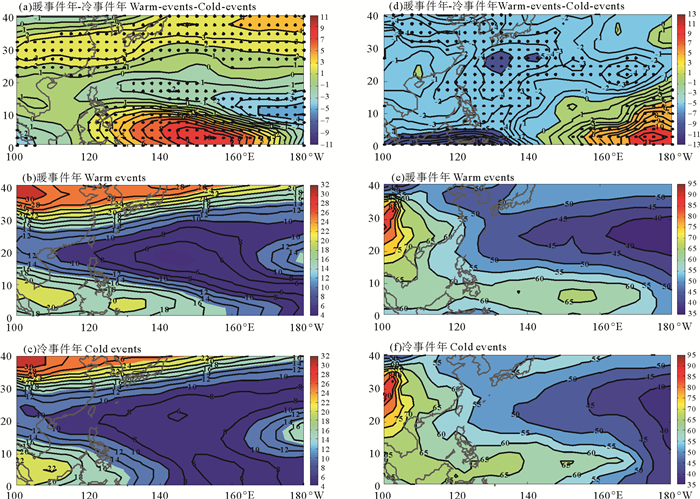

3.3 环境风垂直切变强的环境风垂直切变会抑制热带气旋的发生和发展,观测研究表明热带气旋要发展成台风,垂直风切变值小于7 m/s,使其强度减弱的临界值可能在8~10 m/s之间。通过计算得到暖事件年与冷事件年的平均全风速垂直切变分布见图 7。在暖事件年,10 m/s以下的风切变分布在30°N以北、110°E以东的区域。而冷事件中,10 m/s以下的风切变最北可至32°N,西伸可达101°E,所占面积相对于暖事件年偏大且位置偏西偏北。在10°N~25°N通过95%置信度检验的负风切变差异值处于128°E以东,影响了热带气旋的生成位置。

|

(左右排分别对应环境风垂直切变和相对湿度;图(a)和图(d)中的黑色圆点表示冷暖事件的差异值通过95%置信度检验,黑色实线为等值线(单位:m·s-1或%)。The left and right rows correspond to vertical wind shear(VWS) and relative humidity. The black dots in (a) and (d) mark regions where the differences between warm events and cold events are significant at the 95% confidence level. The black solid lines represent contours. (Unit: m·s-1 or %). ) 图 7 1950—2016年7—10月的平均环境风垂直切变和平均相对湿度:暖事件年与冷事件年的合成值之差(a) (d)、暖事件年合成值(b)(e)、冷事件年合成值(c)(f) Fig. 7 Distribution diagram of mean VWS and mean relative humidity during July to October from 1950 to 2016: Difference in mean composites when the cold-event values are substracted from warm-event values (a)(d)、warm-event composites (b)(e)、cold-event composites (c)(f) |

暖湿空气有利于深层对流的发展,对流层700 hPa年平均相对湿度场见图 7。由图可知,正差异值基本位于144°E以东,其中通过95%置信度检验的正差异值位于西北太平洋的东南部,负差异值位于西北太平洋的西北部。因此暖事件年中,较高的相对湿度相对于冷事件年分布偏东偏南。

4 结论本文选取1950—2016年7—10月的各等级热带气旋为研究对象,依据Niño-3.4区7—10月平均SSTA选取ENSO循环的16个暖事件年和17个冷事件年,统计热带气旋的频数、生命期、ACE指数、位置及路径的变化特征,并利用合成分析研究影响热带气旋活动的大尺度背景场。主要结论如下:

(1) 台风及以下等级热带气旋的生成频数在暖事件年偏少,强台风及以上等级的生成频数偏多。ENSO事件暖异常年对热带气旋(除热带低压)均有延长生命期的影响,其中对超强台风的影响最为显著。台风及以下等级热带气旋在暖事件年ACE偏小,强台风及以上等级热带气旋的ACE偏大,也进一步证实了上述对生成频数及生命期的分析。在暖事件年中,强台风及以上等级热带气旋的生成频数、生命期均有增加的趋势,ACE指数与SSTA正相关性更强,说明其强度有所增加,冷事件年情况相反。

(2) 1950—1975年、1988—2016年这两个时段中,7—10月的ENSO循环的冷暖事件对同期较高等级的热带气旋生成位置的影响更为显著,尤其是强台风和超强台风,在暖事件年生成位置偏东偏南,在冷事件年生成位置偏西偏北。极端暖事件年中的超强台风多为转向路径,影响朝鲜、韩国和日本的超强台风偏多。在极端冷事件年中,超强台风转向路径偏少,多向西北方向移动,影响我国沿海地区并在我国登陆的可能性增加。

(3) 季风槽区的高低层环流形势,配合垂直风切变及对流层暖湿空气,导致热带气旋的生成位置在冷暖事件中发生变化。生成于西北太平洋东南部的热带气旋,在登陆消亡之前有更长时间的海气相互作用,可使其生命期更长,强度更强,因此有利于强热带气旋(强台风、超强台风)的产生及发展。

| [1] |

韩林生, 高佳, 郭俊如, 等. 上层海洋对热带气旋的响与反馈研究进展[J]. 海洋通报, 2012, 31(2): 233-239. Han Linsheng, Gao Jia, Guo Junru, et al. Research progress of the response and feedback of the upper ocean to tropical cyclones[J]. Marine Science Bulletin, 2012, 31(2): 233-239. DOI:10.3969/j.issn.1001-6392.2012.02.016 (  0) 0) |

| [2] |

黄勇, 李崇银, 王颖, 等. 近百年西北太洋热带气旋频数变化特征与ENSO的关系[J]. 海洋预报, 2008, 25(2): 80-87. Huang Yong, Li Chongyin, Wang Ying, et al. Study on the variation characteristics of annual frequency for tropical cyclones in western north pacific during the last hundred years and relationship with ENSO[J]. Marine Forecasts, 2008, 25(2): 80-87. DOI:10.3969/j.issn.1003-0239.2008.02.011 (  0) 0) |

| [3] |

雷小途. 全球气候变化对台风影响的主要评估结论和问题[J]. 中国科学基金, 2011(2): 85-89. Lei Xiaotu. The main assessment conclusions and issues on the impacts of global climate change on tropical cyclone activities[J]. Bulletin of National Natural Science Foundation of China, 2011(2): 85-89. (  0) 0) |

| [4] |

杨亚新, 江静. 赤道中东太平洋表层水温异常与热带气旋活动的统计关系[J]. 气象科学, 2008, 28(6): 637-643. Yang Yaxin, Jiang Jing. The impacts of sea surface temperature anomaly in the equatorial central and eastern pacific on tropical cyclone in north-west pacific[J]. Journal of the Meteorological Sciences, 2008, 28(6): 637-643. DOI:10.3969/j.issn.1009-0827.2008.06.008 (  0) 0) |

| [5] |

李崇银. 厄尔尼诺与西太平洋台风活动[J]. 科学通报, 1985(14): 1087-1089. Li Chongyin. Elnino and typhoon activities in the weastern pacific[J]. Chinese Science Bulletin, 1985(14): 1087-1089. (  0) 0) |

| [6] |

Chan J C L, Liu K S. Global warming and western north pacific typhoon activity from an observational perspective[J]. J Climate, 2004, 17(23): 4590-4602. DOI:10.1175/3240.1

(  0) 0) |

| [7] |

Clark J D, Chu P S. Interannual variation of tropical cyclone activity over the central North pacific[J]. Journal of the Meteorological Society of Japan, 2002, 80(3): 403-418. DOI:10.2151/jmsj.80.403

(  0) 0) |

| [8] |

Wang B, Chan J C L. How strong ENSO events affect tropical storm activity over the western North Pacific[J]. J Climate, 2002, 15(13): 1643-1658. DOI:10.1175/1520-0442(2002)015<1643:HSEEAT>2.0.CO;2

(  0) 0) |

| [9] |

袁金南, 林爱兰, 刘春霞. 60年来西北太平洋上不同强度热带气旋的变化特征[J]. 气象学报, 2008, 66(2): 213-223. Yuan Jinnan, Lin Ailan, Liu Chunxia. Change characters of tropical cyclones with different intensities over the western north pacific during the last 60 years[J]. Acta Meteorologica Sinica, 2008, 66(2): 213-223. DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.2008.02.008 (  0) 0) |

| [10] |

Chan J C L. Interannual variations of intense typhoon activity[J]. Tellus series A:Dynamic Meteorology and Oceanography, 2007, 59(4): 455-460. DOI:10.1111/j.1600-0870.2007.00241.x

(  0) 0) |

| [11] |

Camargo S J, Sobel A H. Western North Pacific tropical cyclone intensity and ENSO[J]. J Climate, 2005, 18(15): 2996-3006. DOI:10.1175/JCLI3457.1

(  0) 0) |

| [12] |

Bell G D, Michael S H. Climate assessment for 1999[J]. Bulletin of the American Meteorological Society, 2000, 81(6): 1-50. DOI:10.1175/1520-0477(2000)81[s1:CAF]2.0.CO;2

(  0) 0) |

| [13] |

赖芬芬.西北太平洋热带气旋强度的年际变化特征及其机理分析[D].南京: 南京大学, 2011. Lai Fenfen.The Interannual Variation Characteristics of the Tropical Cyclone Intensity in the Western North Pacific and Mechanism Analysis[D].Nanjing: Nanjing University, 2011. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10284-1011132190.htm (  0) 0) |

| [14] |

程炳岩, 孙卫国, 王记芳. 热带海表温度及北大西洋涛动与ENSO事件的相关分析[J]. 气象科技, 2005, 33(4): 318-323. Cheng Bingyan, Sun Weiguo, Wang Jifang. Analysis of correlation between tropic SST and NAO and ENSO events[J]. Meteorological Science and Technology, 2005, 33(4): 318-323. DOI:10.3969/j.issn.1671-6345.2005.04.007 (  0) 0) |

| [15] |

Gary W M. Tropical cyclone genesis in the western North Pacific[J]. Meteorol Soc, 1977, 55: 465-482. DOI:10.2151/jmsj1965.55.5_465

(  0) 0) |

| [16] |

吕心艳, 端义宏. 季风槽内热带气旋生成的基本特征分析[J]. 气象学报, 2011, 69(6): 990-1000. Lv Xinyan, Duan Yihong. Characteristics of the tropical cyclogenesis in the summer monsoon trough[J]. Acta Meteorologica Sinica, 2011, 69(6): 990-1000. (  0) 0) |

2019, Vol. 49

2019, Vol. 49