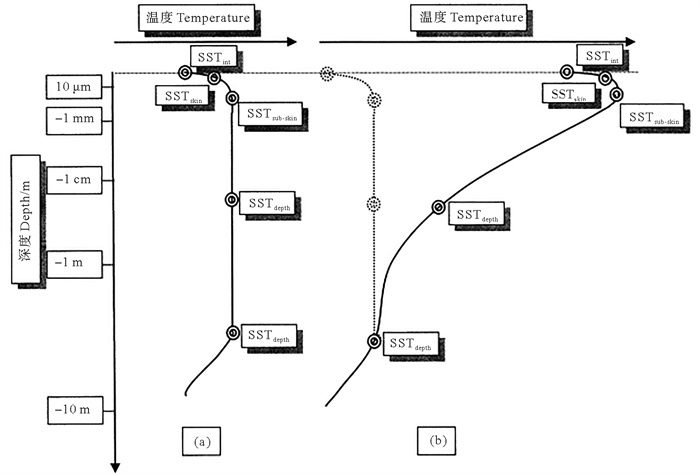

海表温度(Sea surface temperature, SST)是影响海洋的重要因素之一,它可以反映全球海洋特征及其变化趋势[1],并随着全球气候的变化,对于海洋水体温度研究的重要性也逐渐增强[2]。图 1为海表浅层水体温度的垂直结构[3],海表浅层水体一般定义为海面以下10 m深度范围内的水体。图 1中(a)为夜晚或者强风情况下水体温度,(b)为日间或弱风情况下水体温度,其垂直结构可分为海气交界面温度(SSTint)、海表面温度(SSTskin)、近海表面温度(SSTsub-skin)、某深度海水温度(SSTdepth)。海表面温度较多使用卫星观测或辐射计测量等非接触方式获取[4],而水体温度主要使用接触式测量的方式获取,并可以为卫星观测数据提供误差校正参考[5]。海表温度的测量对于研究海洋有着重要意义,其中针对海表浅层水体温度的研究具有理论意义和实践价值[6],国内外均对海表浅层水体温度测量设备做出了较多研究和设计。

挪威安德拉(AANDERAA)海洋卫士RCM海流计是在海洋卫士平台上开发并应用多普勒海流传感器的海流计,可以测量海水温度、压力、电导率等海洋基本参数[7],其测量时间常数较长,进行短周期高密度的快速测量较为困难。中国科学院声学研究所研制出新型海水温度测量传感器链,用来测量浅海中水层薄、温度变化剧烈的不同深度的温度动态变化。测温误差0.2 ℃,每个温度传感器间隔0.4 m,温度链长12.8 m[8],但其每个温度传感器的间隔相对较大,无法得到一个垂直分辨率更小的水体温度剖面。中国科学院声学研究所东海研究站设计了海洋垂直温度剖面实时监测系统,可接32个温度传感器和一个深度传感器,测温范围为0~40 ℃,测温精度为±0.05 ℃,垂直测量范围为5~30 m,可长时间记录数据[9],但其垂直分辨率最小为0.4 m,得到的水体温度剖面的垂直分辨率较大。海鸟公司的SBE911PlusCTD剖面仪可根据不同的测量要求搭载其他传感器进行测量,测温范围为-5~35 ℃,测温精度可达到±0.001 K,响应速度较快,为65 ms[10]。中国科学院海洋研究所使用的由意大利Idronaut公司生产的304Plus型CTD剖面仪,其测温范围-5~35 ℃,温度分辨率为0.000 1 ℃,测温精度为±0.002 ℃[11],其测量精度高于大多水体剖面测温仪器,测量较为准确。

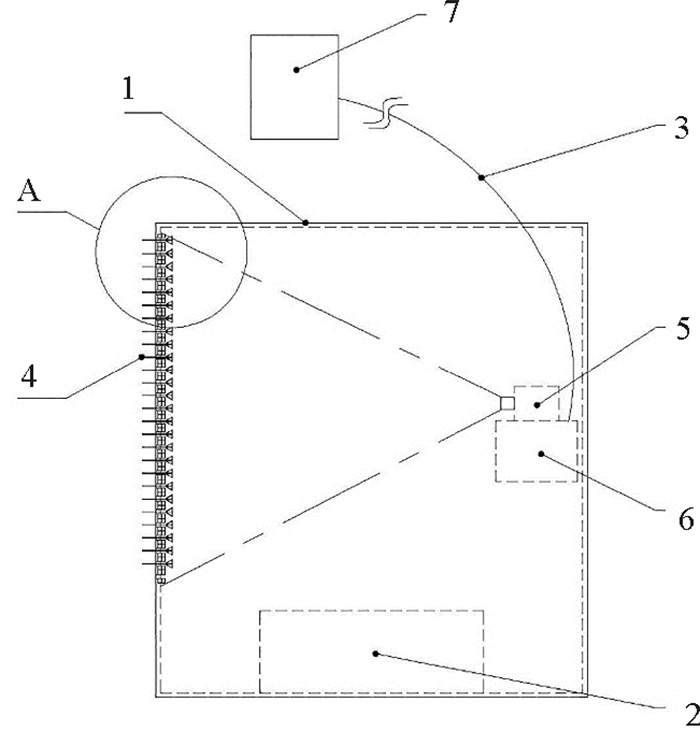

为了能够测量得到垂直分辨率较高、测温精度较好的海水剖面温度,最小垂直分辨率可达到10 cm以下,测温精度达到满足卫星测量海表皮温对比、校准测温仪器的要求,保证在15~20 a内的温度误差小于0.3 ℃的标准[12],测温深度为0~10 m,并可进行实时观测。本文设计并实现了一种基于红外测温原理的接触式测量的海洋水体测量设备,设计如图 2。设备部件包括外壳、配重、通信缆、导温片、红外热像仪、控制模块、上位机及内部实时校正黑体,A为导温片排布图。本设计通过安插在外壳上的导温片接触水体传导水温,设备内部的红外热像仪获取导温片温度和实时校正黑体温度,再通过对导温片温度的实时校正,得到较为准确的导温片温度,从而得到测量水体温度。整体设备尺寸长×宽×高为65 cm×45 cm×40 cm,可根据需要测量的水体深度更改配重,测温范围0~40 ℃,每个测温点的导温片的垂直间隔最小为2 cm,采样时间间隔为40 ms。通过对红外热像仪采集区域的选择,可以同时得到一个指定剖面上若干测量点的温度,在探测海水温度变化微结构等场合是传统CTD、测温链等测量方式所较难实现的。

|

(1:外壳、2:配重、3:通信缆、4:导温片、5:红外热像仪、6:控制模块、7:上位机,A导温片排布图见图 5。1: Shell, 2: Counterweight, 3: Communication cable, 4: Temperature guide sheet, 5: Infrared thermal imager, 6: Control module, 7: Upper computer, A Temperature guide plate layout is shown in Fig. 5. ) 图 2 设备初步样机设计图 Fig. 2 Preliminary equipment prototype design drawing |

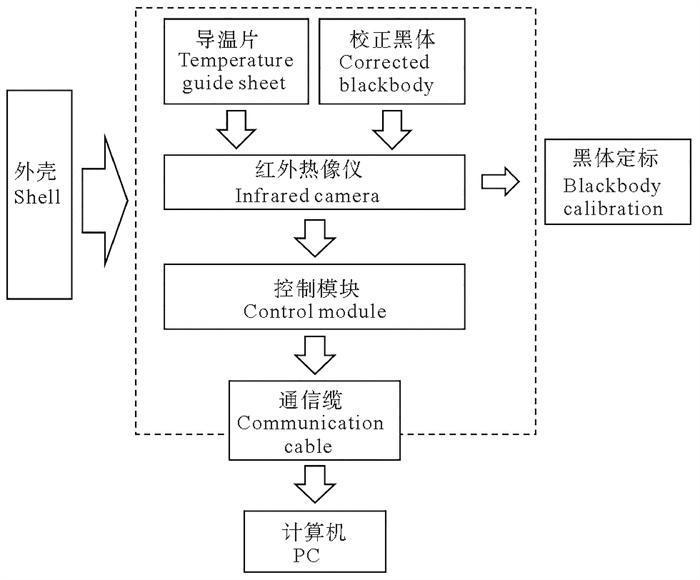

本文介绍的海表浅层水体温度剖面测量设备,通过外壳上的导温片传导海水水体温度至设备内部,利用设备内部的红外热像仪获取导温片温度和内部校正黑体温度,对导温片温度进行实时校正,最终通过导温片温度得到测量水体温度。

本文介绍的红外热像仪测量导温片温度,运用了黑体辐射测量原理,对水体温度进行遥测,由普朗克方程可知:

| $ \begin{gathered} M_{\mathrm{b} \lambda}(T)=\frac{2 \pi \mathrm{h} c^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{\exp ^{h c / \lambda k T}-1}= \\ C_1 \lambda^{-5}\left[\exp ^{C_2 / \lambda T}-1\right]^{-1} \text { 。} \end{gathered} $ | (1) |

式中:Mbλ为黑体的光谱辐射功率密度;T为物体的表面温度;λ为辐射波长;c=3×108 m/s,为真空中的光速;k=1.380 54×10-23,单位: J/K, 为玻尔兹曼常数;h=6.625 6, 单位:J·s,为普朗克常数;在简化过后的公式中C1为第一普朗克常数;C2为第二普朗克常数;C1和C2的值可以通过计算得到[13],在这里不进行推导。

通过把不同的温度和波长带入公式(1)可以得出,当黑体的温度越高,黑体的红外辐射越强,红外热像仪则基于此原理测量温度。红外热像仪中的红外探测器将导温片发出的红外辐射转化为电信号,红外热像仪其他的采集和处理电路将电信号转化为灰度值、温度值等信息输出[14]。

设备总体结构模块图见图 3。在设备内部使用校正黑体对测量温度进行实时校正,与部分辐射计测量校正方法类似[15],但获取温度的方法有所创新,本设计使用导温片获取水体温度,对导温片温度进行实时校正间接得到待测水体温度。

|

图 3 总体结构模块图 Fig. 3 Overall structure module diagram |

红外热像仪使用艾睿科技公司生产的AT61F在线式定焦红外热成像测温仪作为主要测温仪器(见图 4),测温仪外观及参数见表 1。

|

图 4 艾睿科技公司AT61F在线式定焦红外热成像测温仪 Fig. 4 AT61F online fixed focus infrared thermal imaging thermometer |

|

|

表 1 红外热像仪参数 Table 1 Infrared thermal imager parameters |

由参数表可知红外热像仪的工作范围为-10~+50 ℃,测温范围为-20~+550 ℃,帧率为30 Hz,等效噪声温度是0.05 K,经过滑动平均等处理,精度可进一步提高,具体测温精度将经过黑体定标实验进行确定。设备内部实时校正黑体使用无氧铜材质的内部凸起圆锥体设计,腔体内壁涂有高发射率黑体漆[16],外部有隔热材料制成的保温层,可降低环境对黑体温度的影响,本设计方法已在其他设备中得到验证[17]。两个校正黑体保持温差为6.5~7.5 ℃,并使用FLUKE1524测温仪记录温度,测温仪使用精密热敏电阻精度可达0.006 ℃,可准确的得到校正黑体温度。

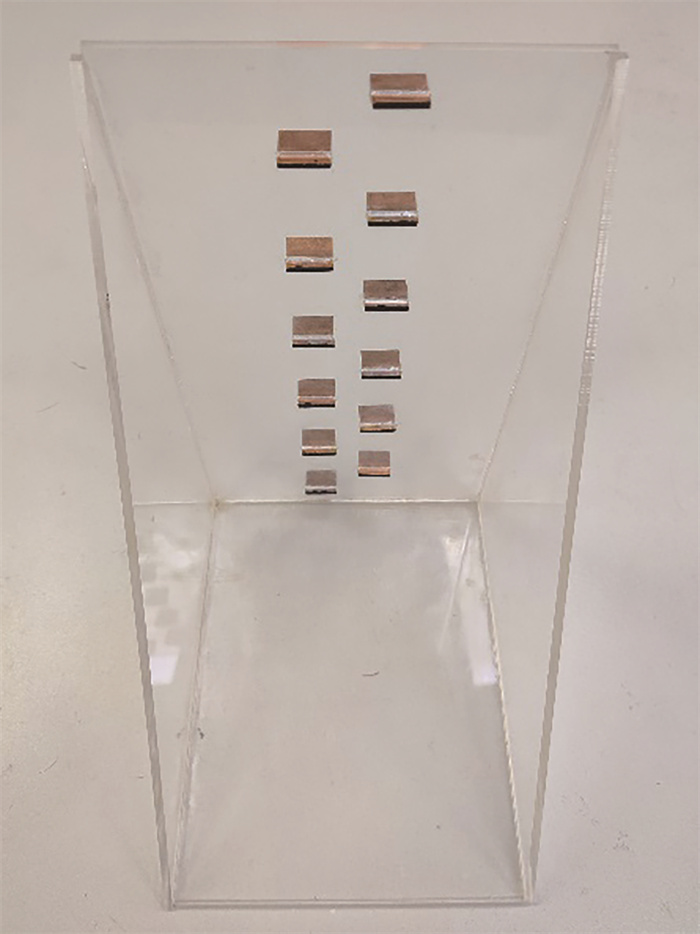

1.2 外壳及导温片设备初步样机采用亚克力材料制作外壳,亚克力材料耐腐蚀、易加工,具有较好的化学稳定性,表 2可知其导温系数为0.14~0.2,对水体温度影响较小。在亚克力外壳上开设导温片安装孔,安装孔按照图 5阶梯状进行排列,可使在有限面积内有较多的导温片接触水体,得到较密集的海水温度数据,也可根据实际测量情况的需要重新设计导温片的排列方式及间距,实现不同需求的水体温度测量。

|

图 5 导温片排列方式 Fig. 5 Arrangement of temperature guide plates |

采用纯铜作为导温片材料,纯铜导温系数较高且容易获取及加工。纯铜导温片的导热系数为401,而亚克力外壳的导热系数为0.14~0.2,外壳与导温片的热交换作用较小。对导温片上红外热像仪测温的部分采用V型槽的设计(见图 6),V型槽的设计可以产生一定的空腔效应[18],同时V型槽涂覆高发射率黑体漆增加导温片发射率,能够使红外热像仪得到更为准确的导温片温度。

|

图 6 V型槽型导温片 Fig. 6 Two kinds of temperature guide plates |

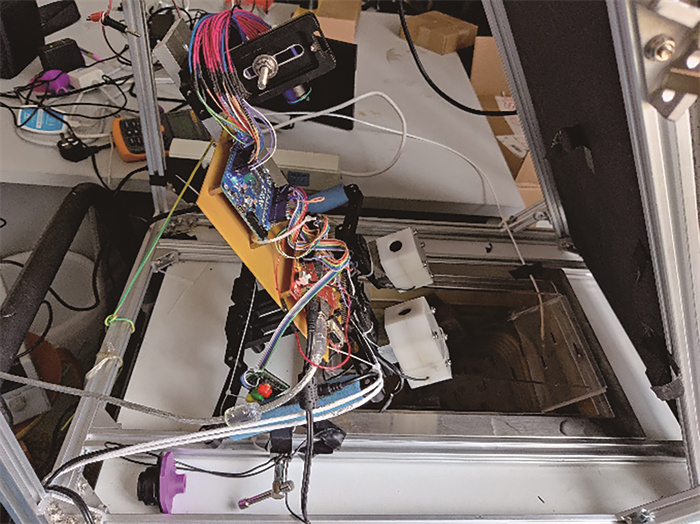

红外热像仪测量的温度数据使用配套机芯输出组件进行输出,其输出精度仅能达到0.1 ℃,为了提高输出精度,本文作者自主开发了一套通讯接口、数据处理电路以及控制组件。通讯接口采用14 bit高速并行接口,并使用FPGA spartan-6 XC6SLX16芯片和STM32E104ZET6芯片对数据进行处理和控制。将红外热像仪机芯的数据输出接口接出至FPGA控制板,通过STM32 F103ZET6芯片控制FPGA芯片, 使用若干累加器对数据进行累加,可对红外热像仪整体探测区域中的部分区域像素进行自动累加并输出。由于此块FPGA芯片处理数据速度快,可以减少红外热像仪数据损失及帧率损失。

2 实验设计对整体设备设计了黑体标定实验以确定红外热像仪的具体精度,设计静置水体实验、循环水体实验确定导温片可能存在的测温误差,并模拟海水测量环境验证误差。

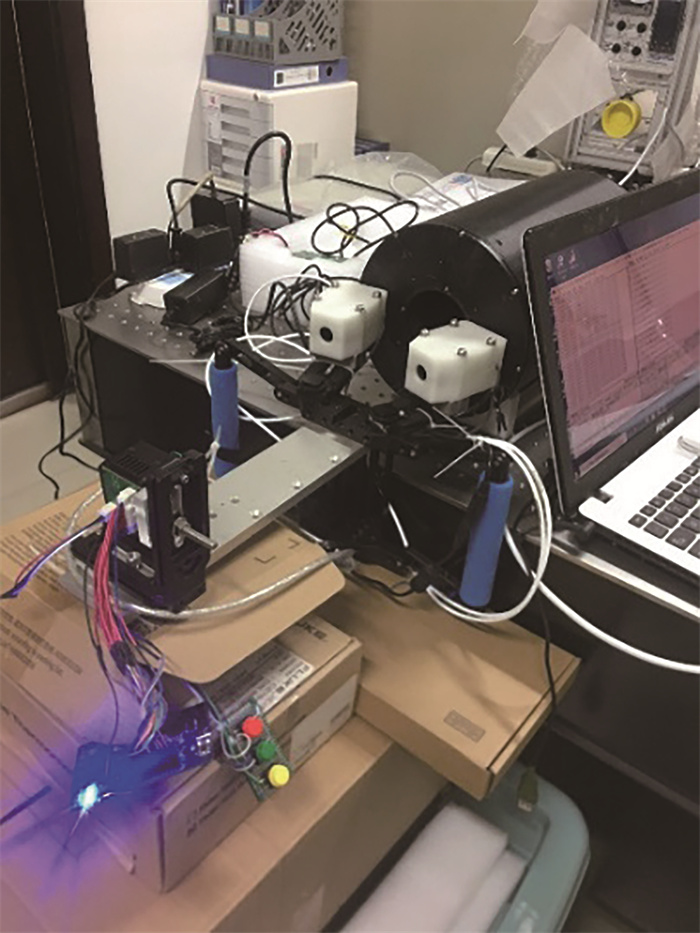

2.1 黑体定标实验使用加拿大LR TECH公司生产的高温度分辨率黑体ASSIST Ⅱ标准黑体,此黑体可通过配套控制器实现黑体温度的加热和稳定,通过自带软件接收并记录黑体温度(见图 7)。表 3是ASSIST Ⅱ标准黑体参数表。

|

图 7 实验室黑体定标实验 Fig. 7 Laboratory blackbody calibration experiment |

|

|

表 3 ASSIST Ⅱ标准黑体参数表 Table 3 ASSIST Ⅱ standard blackbody parameter table |

具体定标过程如下:

(1) 将标准黑体放置于红外热像仪视场中,设置标准黑体温度,加热高温校正黑体并由FLUKE1524记录两个校正黑体温度。

(2) 待标准黑体达到设定温度并稳定且两个校正黑体温度差稳定后,将红外热像仪中心光路与标准黑体腔中心对准,调整红外热像仪焦距,使标准黑体和两个校正黑体可较为清晰的成像。

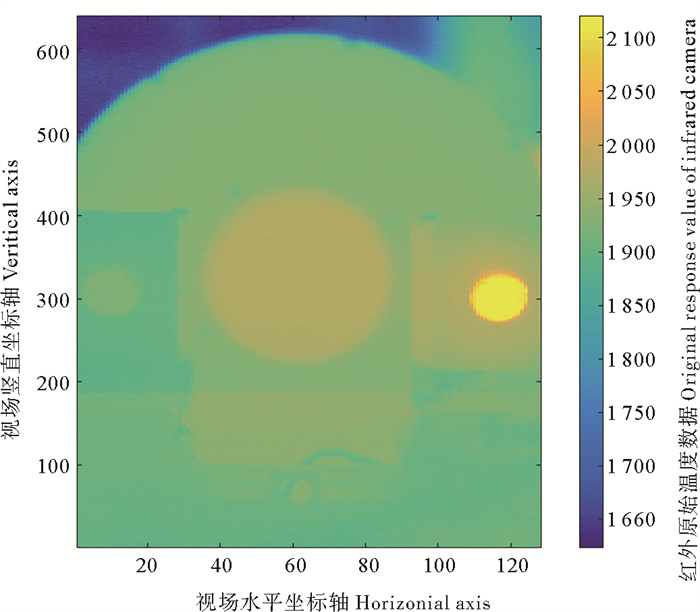

(3) 设定红外热像仪需要获取温度的区域,如图 8所示,获取视场图像左部常温校正黑体中心区域温度、右部高温校正黑体中心区域温度和中部标准黑体中心区域温度。

|

图 8 红外热像仪视场图像 Fig. 8 Field image of infrared thermal imager |

(4) 对红外热像仪获取的灰度值数据和FLUKE1524记录的校正黑体温度数据进行计算,得到校正后红外热像仪测得标准黑体温度折线图。

FLUKE5124记录校正黑体温度数据速率为5 Hz,每组数据间隔200 ms,红外热像仪获取温度数据为25 Hz,每组数据间隔40 ms,对FLUKE1524记录的温度与红外热像仪获取的温度进行时间上的匹配,即在相同时间段内,对红外热像仪数据每5组进行平均,平均后的值与FLUKE1524数据相对应并参与计算,可以较为完整的利用红外热像仪数据,使测量结果更准确。

具体计算方法如下:

将常温、高温校正黑体的红外热像仪测量温度数据ITCT_L与ITCT_H分别与FLUKE1524记录温度数据FLUKET_L和FLUKET_H相对应记为一组,则每一组两个校正黑体的红外热像仪温度值与FLUKE1524温度值可计算出黑体定标系数k,定标过程使用一次线性曲线[20],定标系数k即为曲线斜率,可通过下面的公式求得每一组曲线斜率k_BB和截距b_BB:

| $ \begin{aligned} k_{-} B B= & \left( FLUKET _{-} H-F L U K E T_{-} L\right) / \\ & \left(I T C T_{-} H-I T C T_{-} L\right), \end{aligned} $ | (2) |

| $ b_{-} B B=F L U K E T \_H-k_{-} B B \times I T C T \_H \text { 。} $ | (3) |

令标准黑体温度计算值为BB_STA_Temp,红外热像仪测量标准黑体区域得到的温度值为BB_ITC_Temp,则可由下列公式计算红外热像仪测得标准黑体温度:

| $ \begin{gathered} { BB\_STA\_Temp }= \\ k_{-} B B \times B B \_I T C_{-} T e m p+b \_B B \text { 。} \end{gathered} $ | (4) |

对计算得到的温度值BB_STA_Temp与标准黑体实际温度记录值相比较并进行分析。

根据上述定标过程及计算方法进行了20次黑体定标实验,每次实验红外热像仪获取温度数据不低于20 000个。

2.2 水槽实验在静置水槽与循环水槽实验中,由于恒温水槽大小限制,需要制作适合水槽大小的模拟外壳进行实验室水槽实验。模拟外壳使用亚克力材料制作,在模拟外壳的一侧留出安装孔安插导温片,导温片采用前文提及的V型槽导温片设计,模拟外壳如下图 9所示。导温片安插在外壳上,且使较多部分露出外壳,外壳内部的V型槽部分涂覆有高发射率的黑体漆,减少导温片对于周围环境的红外辐射反射,增加测量温度的准确性,所有导温片均采用相同规格并均匀涂覆黑体漆。

|

图 9 模拟外壳 Fig. 9 Simulation of the shell |

进行实验室静置水体实验确定导温片传导水体温度的误差。如图 10所示,将设备固定于水槽上方,模拟外壳浸入水体且与水面夹角为45°,红外热像仪对准模拟外壳使测水导温片均在红外热像仪视场中,并同时使用FLUKE1524测温仪记录水槽中水体温度。实验中关闭水槽水体加热、制冷、循环功能,进行了20次室温高于水温、室温低于水温实验,每次实验红外热像仪获取温度数据不低于4 000个。

|

图 10 水槽实验图 Fig. 10 Flume diagram |

循环水体实验中将测温模块和模拟外壳放置于与静置水体相同的状态下(见图 10),将设备固定于水槽上方,模拟外壳浸入水体且与水面夹角为45°,不同的是,打开实验水槽的水体加热、制冷、循环功能,进行了16次室温高于水温、室温低于水温的实验,每次实验红外热像仪获取温度数据不低于3 500个,模拟海水在流动混合时的设备测温情况,观察水体温度,并对误差校正进行验证。

3 结果分析 3.1 黑体定标实验结果分析进行了15次黑体定标实验,每次实验获取温度数据20 000个以上,以下为一次黑体定标实验结果及分析:

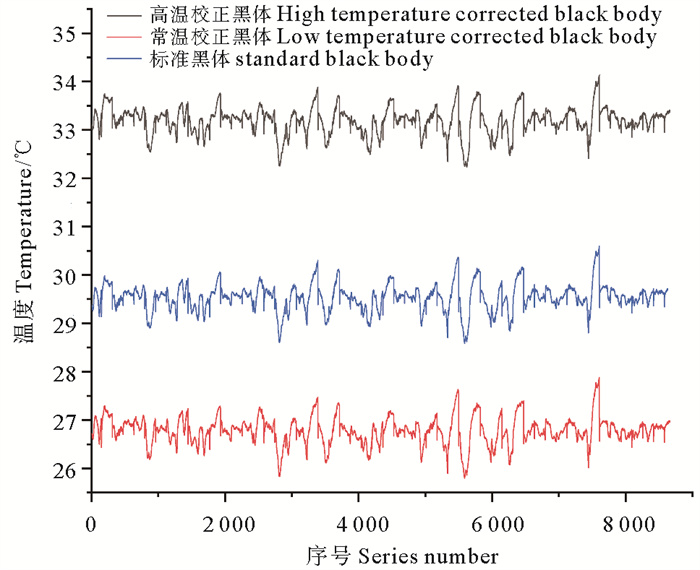

实验中FLUKE1524记录的两个校正黑体温度峰值差在0.1 ℃,其中常温、高温校正黑体的平均温度分别为26.05和33.19 ℃,其温度差平均值为7.138 ℃,室内的环境温度为26.05 ℃,此时设置标准黑体温度为29 ℃并稳定在(29±0.005) ℃。图 11为红外热像仪视场中各黑体的温度,可以看出未经校准的红外热像仪测得的两个高低温校正黑体及标准黑体的温度浮动范围均接近±1 ℃,红外热像仪直接测量精度较低。

|

图 11 红外热像仪视场中各黑体温度 Fig. 11 Blackbody temperature in infrared thermal imager field of view |

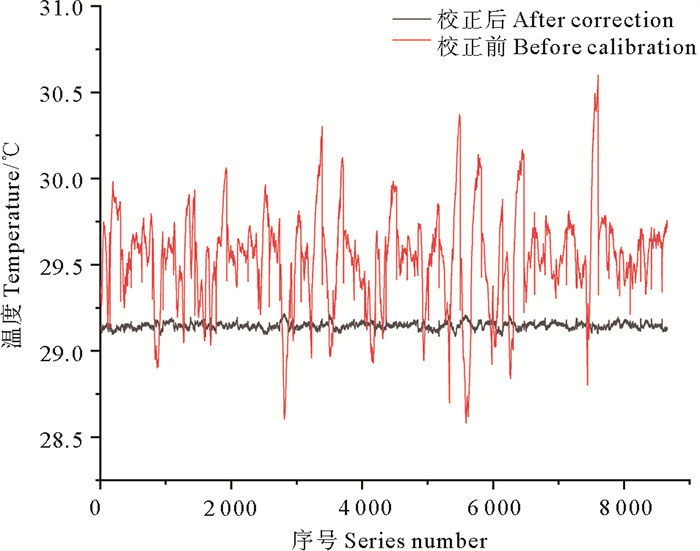

图 12为红外热像仪测得标准黑体温度在校正前与校正后的比较,经过实时定标后的温度峰值差基本保持在0.1 ℃,相比校正前有较大提升。校正后平均温度为29.146 ℃,测量结果稍高于标准黑体,与标准黑体温度很接近,平均误差为+0.146 ℃,为测量设备黑体标定时的系统误差,最终数据结果需要减去这个偏差。此次测量数据平均偏差为0.014 ℃,标准差为0.019 ℃。

|

图 12 校正前与校正后测得标准黑体温度 Fig. 12 Standard blackbody temperature was measured before and after correction |

20次黑体标定实验得到设备总体平均误差为+0.139 ℃,红外热像仪实际测量值需减去平均误差,控制温度波动可以达到±0.05 ℃,优于实时校正前的±1 ℃。通过黑体定标实验结果可以看出红外热像仪实时校准测量有较高的精度,可以准确的得到待测物的温度。

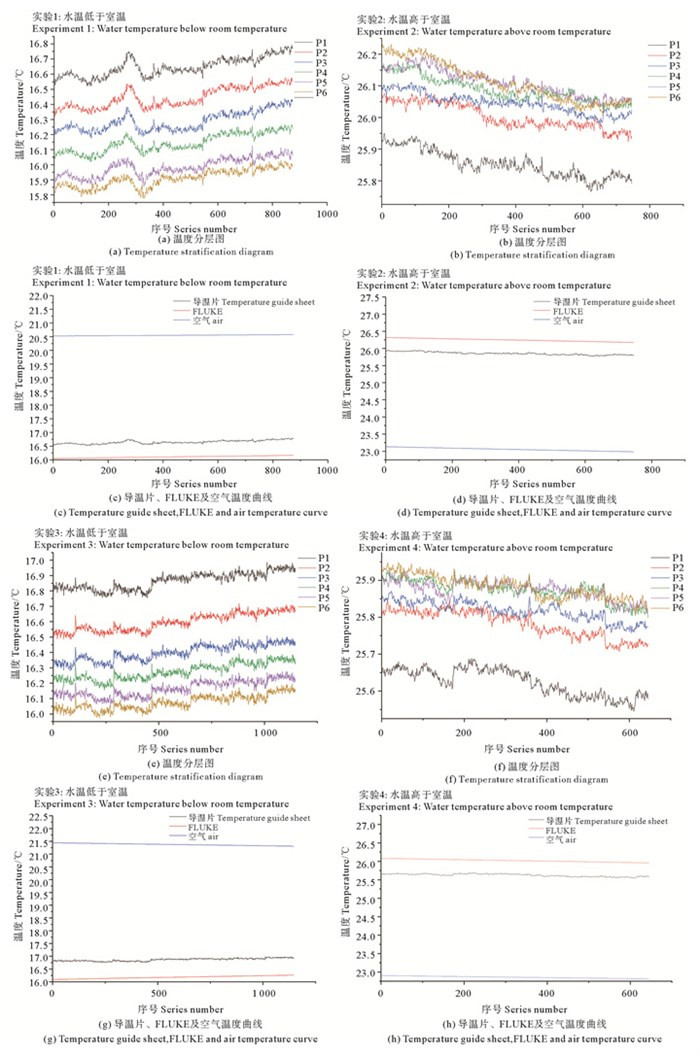

3.2 静置水体实验结果分析本文共进行了20次静置水体实验,每组实验获取温度数据不低于4 000组,以下为4次静置水体实验结果及误差分析:

图 13为其中四次实验室水槽静置水体实验,P1、P2、P3、P4、P5、P6分别为接触水的第一、二、三、四、五、六片导温片,外壳上每片导温片距离为20 mm,则两片导温片在水体中的垂直距离为14.1 mm。四组实验水体均出现了从上到下的温度分层现象,当水温低于室温时,上部水体温度高于下部水体且水体温度逐渐升高,当水温高于室温时,上部水体温度低于下部水体且水体温度逐渐降低,由于水气温差导致了水体温度分层现象的产生,16次实验均出现此现象。

|

图 13 水槽静置水体实验 Fig. 13 Flume static water experiment |

从四次实验的导温片、FLUKE及空气温度对比图看出,当水温低于室温时,导温片温度高于FLUKE测量水体温度。当水温高于室温时,导温片温度低于FLUKE测量水体温度,这可能是由于在安插导温片时导温片无法完全接触水体,较小一部分导温片暴露于空气中,受到空气影响导致产生温度误差。根据傅里叶导热定律可知,金属内部导热的表达式如下:

| $ \vec q = - \lambda \mathit{grad}T $ | (5) |

式中:

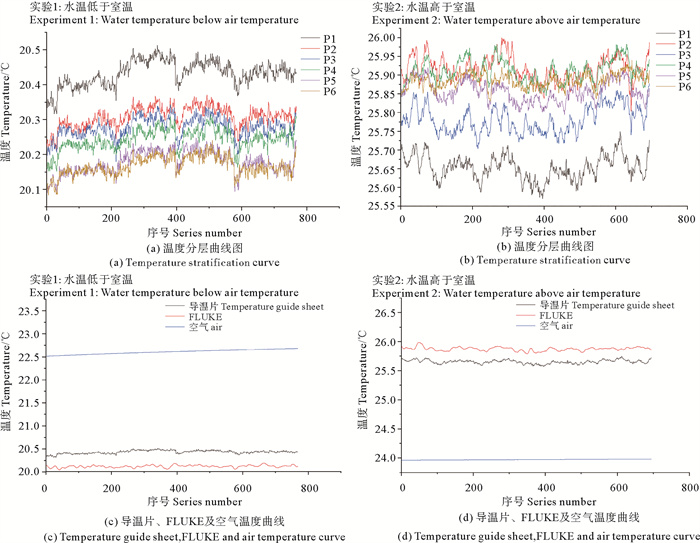

本文进行了16次循环水体实验,每组实验获取数据不低于3 500组,以下为两次循环水体实验结果及分析:

图 14为2次实验室水槽循环水体实验,实验1平均水温20.12 ℃,低于平均室温22.604 ℃;实验2平均水温25.872 ℃,高于平均室温23.97 ℃。图 14(a)实验1水温低于室温时,水体上部温度高于下部温度;图 14(b)实验2水温高于室温时,上部水体温度低于下部水体温度,两次实验水体温度均出现分层现象但分层不明显,此现象产生的原因是由于水槽的水体循环功能的目的是为了使水槽中水体温度上下均匀,所以导致了水体温度分层不明显现象的产生。

|

图 14 水槽循环水体实验 Fig. 14 Temperature fluctuation of flume circulating water temperature guide plate |

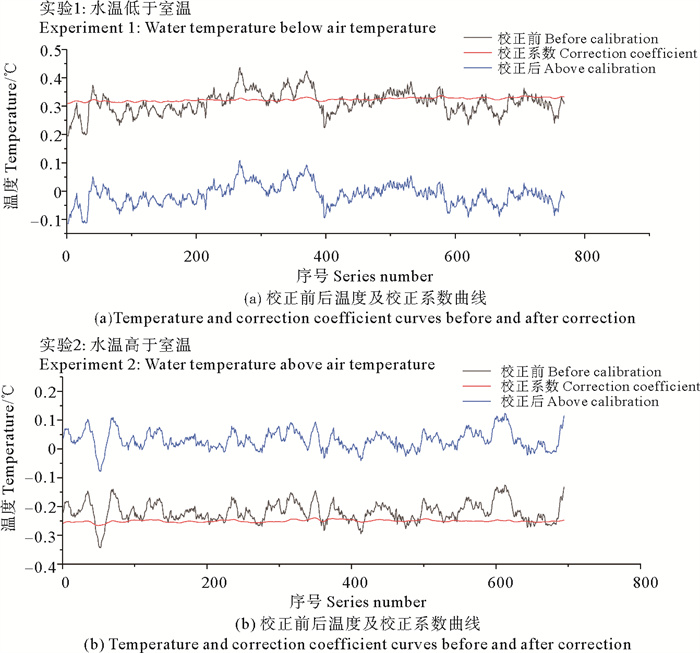

图 14(c)与图 14(d)为两次实验导温片、FLUKE及空气温度对比,可以看出当水温低于室温时导温片温度高于FLUKE测量水体温度,当水温高于室温时,导温片温度低于FLUKE测量水体温度。为了验证误差,对两次试验中的每一组数据使用误差关系式进行校正。

从图 15可以看出,校正前导温片与FLUKE温度差值较大,两次实验最大稳定误差在±0.4 ℃以内,分别对两次实验的每组温度数据进行校正后,两次实验最大稳定误差缩小到±0.1 ℃左右,误差校正效果较为明显,设备测量精度得到有效提高。需要指出的是,由于实验室模拟海水测量情况较为平缓,测量过程较为稳定,所以目前本设备适合测量当变化不剧烈、情况不复杂、较为稳定的水体环境。

|

图 15 校正前后导温片与FLUKE温度差曲线图 Fig. 15 Temperature difference curves between temperature guide sheet and FLUKE before and after correction |

本文设计并实现了一种海表浅层水体温度剖面测量设备,此设备为基于红外热像仪原理的接触式测量方式,使用红外热像仪测量与水体相接触的导温片的温度,并通过设备内部校正黑体对导温片温度进行实时校正,来反映水体温度。从黑体定标实验及实验室水槽实验中得出,设备测温精度可达±0.1 ℃,设备黑体定标及部署较为简便,可测量0~10 m深度水体温度,测量点较密集,可得到垂直分辨率最小为2 cm的待测水体温度垂直剖面图,可以同时得到一个指定剖面上若干测量点的温度,此设备可以运用于海水、湖泊等水体的温度测量以及探测海水温度变化微结构等方面,在一定程度上可以提高海水温度剖面垂直分辨率,可以为卫星观测海温的偏差修正提供实地测量参考。后续研究会在数据存储、导温片数量及排列方式上进行改进与完善,扩大设备测量水体范围,增强设备测量能力。

| [1] |

张龙, 叶松, 周树道, 等. 海水温盐深剖面测量技术综述[J]. 海洋通报, 2017(5): 481-489. Zhang L, Ye S, Zhou S D, et al. A review of seawater temperature, salinity and depth profile measurement technology[J]. Marine Science and Technology, 2017(5): 481-489. (  0) 0) |

| [2] |

Gong W, Mowlem M, Kraft M, et al. Oceanographic Sensor for In-Situ Temperature and Conductivity Monitoring[C]. [s. 1. ]: Oceans 2008-Marine Technology Society/Institute of Electrical and Electronics Engineers Kobe Techno-Ocean, 2008.

(  0) 0) |

| [3] |

Donlon, Minnett P J, Gentemann C L, et al. Toward improved validation of satellite sea surface skin temperature measurements for climate research[J]. Journal of Climate, 2002, 14(4): 353-369. (  0) 0) |

| [4] |

Hurrell J W, Trenberth K E. Global sea surface temperature analyses: Multiple problemsand their implications for climate analysis, modeling, and reanalysis[J]. Bulletin of the American Meteoro- logical Society, 1999, 80(12): 2661-2678. DOI:10.1175/1520-0477(1999)080<2661:GSSTAM>2.0.CO;2 (  0) 0) |

| [5] |

Parker D E, Folland C K, Jackson M. Marine surface temperature observed variations and data requirements[J]. Climatic Change, 1995, 31: 559-600. DOI:10.1007/BF01095162 (  0) 0) |

| [6] |

Fan H, Peng A, Qi M. Research on Expendable Seawater Conductivity Measurement System[C]. [s. 1. ]: International Conference on Signal Processing Systems, 2010(1): 115-118.

(  0) 0) |

| [7] |

张兆英. 海水电导率、温度和深度测量技术探讨[J]. 仪器仪表学报, 2003(S2): 38-41. Zhang Z Y. Water conductivity, temperature and depth measuring technology study[J]. Journal of Instruments and Meters, 2003(S2): 38-41. (  0) 0) |

| [8] |

张云鹏, 王淑印, 蒋德军, 等. 海水温度测量传感器链[J]. 应用声学, 1996(1): 7-11. Zhang Y P, Wang S Y, Jiang D J, et al. Sensor chain of sea water temperature measurement[J]. Applied Acoustics, 1996(2): 7-11. (  0) 0) |

| [9] |

钱炳兴, 李正坤, 侯温良. 海洋垂直温度剖面实时监测系统[J]. 声学技术, 1999(2): 11-12. Qian B X, Li Z K, Hou W L. Real-time monitoring system of ocean vertical temperature profile[J]. Acoustic Technology, 1999(2): 11-12. (  0) 0) |

| [10] |

杨少磊, 谢玲玲, 杨庆轩. SBE911plus CTD剖面仪的现场校正与数据处理[J]. 海洋技术, 2008(3): 23-26+30. Yang S L, Xie L L, Yang Q X. Field calibration and data processing of SBE911plus CTD profiler[J]. Ocean Technology, 2008(3): 23-26+30. DOI:10.3969/j.issn.1003-2029.2008.03.007 (  0) 0) |

| [11] |

任强, 于非, 魏传杰, 等. 温盐深测量仪(CTD)资料质量对比分析[J]. 海洋科学集刊, 2016(1): 288-295. Ren Q, Yu F, Wei C J, et al. Comparative analysis of data quality of conductivity-temperature-depth profiler[J]. Studia Marina Sinica, 2016(1): 288-295. (  0) 0) |

| [12] |

Ohring G, Wielicki B, Spencer R, et al. Satellite instrument callbration for measuring global climent change: Report of a workshop[J]. Bulletin of the Ameriean Meteorological Society, 2005, 86: 1303-1313. (  0) 0) |

| [13] |

曹鼎汉. 普朗克辐射定律及其应用[J]. 红外技术, 1993(3): 45-48. Cao D H. Planck Radiation Law and its Application[J]. Infrared Technology, 1993(3): 45-48. (  0) 0) |

| [14] |

辛勇明. 手持红外热像仪的硬件电路设计[D]. 成都: 电子科技大学, 2012. Xin Y M. Design of Hardware Circuit for Handheld Infrared Thermal Imager[D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2012. (  0) 0) |

| [15] |

Donlon, Robinson I S, Reynolds M, et al. An infrared sea surface temperature autonomous radiometer (ISAR) for deployment aboard volunteer observing ships (VOS)[J]. Journal of Atmospheric & Oceanic Technology, 2008, 25(1): 93-113. (  0) 0) |

| [16] |

蓝卉. 低温精密黑体辐射源的研制[D]. 杭州: 中国计量大学, 2013. Lan H. Development of Low-Temperature Precision Blackbody Radiation Source[D]. Hangzhou: China Jiliang University, 2013. (  0) 0) |

| [17] |

张凯临, 杨铭伦, 曲利芹, 等. 高精度海表皮温红外辐射测量系统[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版), 2020, 50(5): 157-162. Zhang K L, Yang M L, Qu L Q, et al. High precision sea surface infrared radiation temperature measurement system[J]. Periodical of Ocean University of China, 2020, 50(5): 157-162. (  0) 0) |

| [18] |

常安邦. 面黑体辐射源的设计研制与测试[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2019. Chang A B. Design, Development and Test of Surface Blackbody Radiation Source[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2019. (  0) 0) |

| [19] |

杨世铭, 陶文铨. 传热学[M]. 北京: 高等教育出版社, 1998. Yang S M, Tao W Q. Heat Transfer[M]. Beijing: Higher Education Press, 1998. (  0) 0) |

| [20] |

刘小飞. 红外成像测温系统软件设计[D]. 武汉: 华中科技大学, 2017. Liu X F. Software Design of Infrared Imaging Temperature Measurement System[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2017. (  0) 0) |

| [21] |

金自强. 金属高温导热系数测量[D]. 合肥: 安徽工业大学, 2017. Jin Z Q. Measurement of Thermal Conductivity of Metal at High Temperature[D]. Hefei: Anhui University of Technology, 2017. (  0) 0) |

2023, Vol. 53

2023, Vol. 53