2. 河北省地矿局秦皇岛矿产水文工程地质大队,河北 秦皇岛 066001

湿地是陆地生态系统和水生生态系统过度与交错的地带,这种交错使得湿地所具有的属性不但不同于水生生态系统和陆生生态系统,而且具有如气候调节、洪水调蓄、水土保持、污染控制、生态系统平衡维系、生物多样性保护等无可替代的生态功能。不过,人们真正开始意识到湿地的价值是在20世纪70年代早期[1]。现在,人类活动、全球气候变化等现象严重影响了湿地的健康,虽然人类意识到湿地的重要性,逐渐修复、保护这一片独特的区域,不过,这其中要做的工作还很多。

湿地遥感方面的研究主要有湿地监测、分类与制图、生态信息提取、景观格局分析等方面。湿地遥感监测主要是应用遥感影像解译等方法确定湿地损失[2-3]、转化[4-5]及驱动力[6];湿地分类制图如全国湿地制图[7]、芦苇栖息地制图[8]、湿地入侵种制图[9-10]等;湿地生态信息提取如应用高光谱传感器获取具有高光谱分辨率的地物光谱信息,以反映地物光谱的细微特征[11],如植被的区分[12]、光谱分析(如相同植被不同覆盖度、不同生长期的光谱特征分析等)[13]、植被光谱库构建[14]、生物生态参量反演(如湿地土壤盐渍化[15]、叶绿素浓度[16]、鲜生物量[17-18])等。景观格局分析如利用景观格局指数研究湿地破碎化和联通性[19-21]等。

本文研究对象为子牙河流域湿地。子牙河流域是海河流域的一部分,前人的相关研究如卢善龙等利用遥感和GIS技术,分析了海河流域湿地景观格局变化以及气候、人类活动等因素对湿地格局的作用,发现流域内湿地面积有较为明显的萎缩,湿地斑块向着破碎、均匀及孤立的方向发展[22]。吴云等利用像元二分模型研究了海河流域的植被覆盖度变化,发现2000—2007年,海河流域植被覆盖度整体呈现出增高趋势[23]。江波等构建了海河流域湿地生态系统服务功能价值评价的指标体系,认为单位面积的海河湿地生态系统提供的生态系统服务功能价值为47.05×104元/ha,具有巨大的支持和保护人类社会的作用[24]。陈利顶等对海河流域进行了水生态功能一、二级分区研究,对海河流域分区分级管理提供依据[25];黎聪等运用景观格局指数分析法对衡水湖保护区进行了湿地景观格局变化分析,认为衡水湖保护区的湿地面积在逐步恢复,破碎化程度降低[26]。从以上文献可以看出,与子牙河流域湿地相关的区域曾发生过破碎化、植被覆盖度降低、退化等问题,也有湿地恢复的相关报道,但这些研究或者集中在海河流域的较大区域范围内,或者是对子牙河流域内较小范围的湿地保护区进行研究和分析,针对子牙河流域湿地的研究尚少。子牙河流域湿地具有较高的生态系统服务价值,对人类具有巨大的支持作用[26]。本研究从子牙河流域尺度开展,运用遥感和GIS技术,通过目视解译、改进的归一化差异水体指数(MNDWI)、归一化植被指数(NDVI)获得湿地、水域和湿地植被面积,结合景观格局指数,分析子牙河流域湿地的动态变化特征,初步分析目前子牙河流域湿地所存在的问题并提出恢复管理建议,希望对子牙河流域的生态恢复和环境管理提供一定参考,也为后续的研究提供基础。

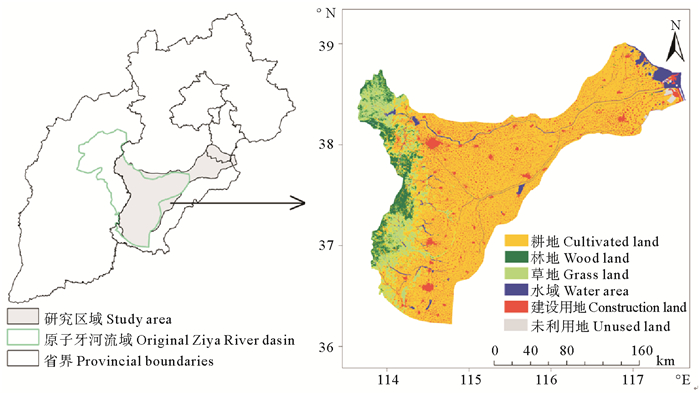

1 研究区域概况研究区域位于113.52°E~117.69°E,36.25°N~39.06°N,由于突出研究重点和便于研究等因素,本文的研究区域与一般所划定的子牙河流域有所不同。研究区大部分位于河北省境内,小部分位于天津市内。最北端为大清河、子牙河和独流减河的交汇处,东至渤海湾,西部则以山西省和河北省的边界为界线,南部以漳河为界限,将团泊洼、北大港水库、南大港湿地、衡水湖国家自然保护区等纳入作为研究对象。图 1为研究区域示意图,其中紫色部分为本文研究区域,蓝色框线部分为一般认定的子牙河流域[27]。研究区域面积为39 853.29 km2(2014年)。子牙河流域为暖温带大陆性季风气候,冬夏长,春秋短,平均温度在11.8℃、12.9℃;全流域多年平均年降雨量约为540 mm,但地区分布差别较大,降雨量年内分配不均;流域在山西省境内全部为山地,河北省境内西部为山地,东部为平原,滹沱河和滏阳河两大支流河系构成子牙河流域,两河系在献县汇合后通过子牙新河注入渤海[27]。

|

图 1 研究区域示意图 Fig. 1 Study area |

本研究共收集2000,2004,2009和2014年4期Landsat TM/ETM+/OLI遥感影像,拼合研究区域共需要6景遥感影像数据,影像轨道号分别为122033、123033、123034、124033、124034、124035,4期共24景。集中收集8、9月份的遥感数据,此时植被生物量高且长势好,也便于对比不同年份植被生长状况,并尽量选择研究区域无云或少云的影像。由于需要的数据量较大,数据质量要求较高,因此在某个时间点上会出现不存在合适数据的情况,这时只好以其相邻一年的数据作为代替。非遥感数据包括河北省行政区域图、2007年1:1 000 000中国植被类型图,子牙河水系图、研究区域DEM、以及2014年7和10月野外调查数据等。遥感影像在ENVI4.7和ENVI5.0中进行去条带、几何校正、辐射定标、FLAASH大气校正、裁剪与拼接。拼接后得到的结果转存为tiff文件,以便在ArcGIS10.1中进行目视解译。

2.2 湿地范围确定本研究主要采用人机结合的方式确定湿地范围,即用MNDWI确定水域的分布后,再以水域的分布来确定湿地的分布。

2.2.1 水域提取水是湿地的重要特征之一。了解水域的分布情况,有助于在影像中确定湿地的分布。MNDWI即改进的归一化差异水体指数,它可以揭示出水的细微特征,并能够较为容易的将阴影和水体区分开来[28]。

MNDWI的公式为:

| $ {\rm{MNDWI}} = \frac{{\left( {{\rm{GREEN}} - {\rm{MIR}}} \right)}}{{\left( {{\rm{GREEN}} + {\rm{MIR}}} \right)}}{\rm{。}} $ | (1) |

式中:GREEN表示绿光波段(对于TM/ETM+数据GREEN为第2波段,OLI数据为第3波段);MIR表示中红外波段(对于TM+/ETM+数据,MIR为第5波段,对于OLI数据为第6波段)。

利用ENVI5.0软件自带的波段运算功能,提取出研究区域的水体分布情况,然后在整个研究区中随机取样,确定区分水域和非水域的阈值(认为0为阈值),用分类树法(Decision Tree)分成水域和非水域两类作为提取湿地信息的参考数据。

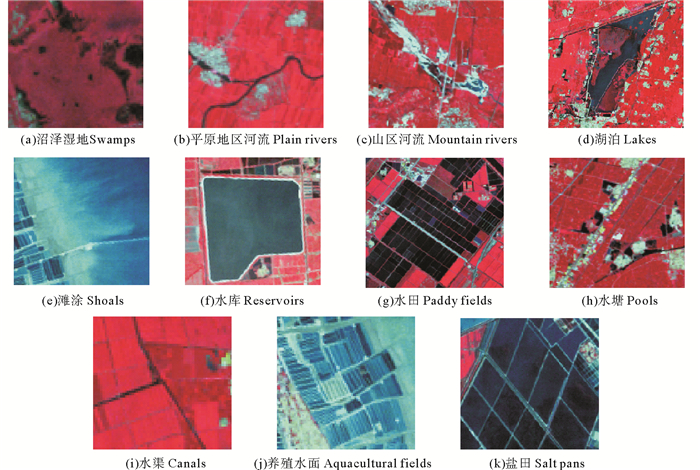

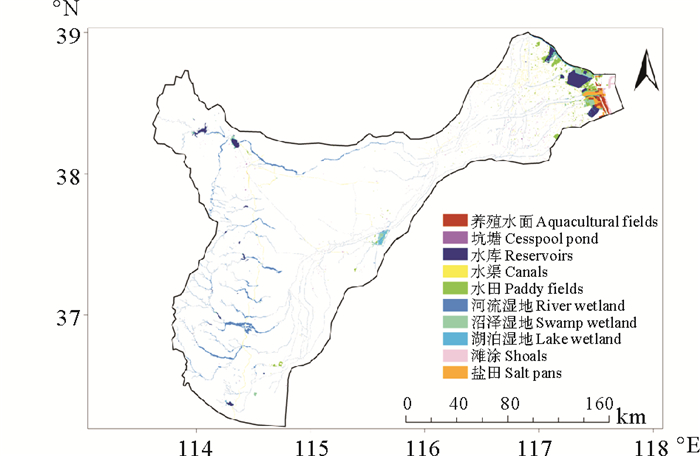

2.2.2 湿地分类系统确定湿地的分类是进行湿地资源调查、规划、管理、评价、保护等研究的重要基础工作。本文主要以《湿地公约》、《全国湿地资源调查技术规程》中的分类以及相关湿地景观格局变化研究[22, 24-25, 29-30]为参考,建立起子牙河流域的湿地分类系统。本研究的湿地分类系统分为两级,第一级分为自然湿地、人工湿地和非湿地;第二级再将自然湿地分为沼泽湿地、河流湿地、湖泊湿地、滩涂,人工湿地分为水库、水塘、水渠、水田、盐田、养殖水面,解译标志如图 2所示。按照4, 3, 2(OLI影像为5, 4, 3)标准假彩色合成,根据颜色、形状和纹理在ArcGIS10.1中目视解译出地物类别。解译过程中使用Google Earth作为辅助工具,Google Earth含有高分辨率数据,对于在ArcMap中较难判断的地物,可以根据周边地物的分布在Google Earth中定位,再利用Google Earth中的高分辨率影像确定地物类型。解译时按照年份建立shp文件,选择polygon和与遥感数据相同的坐标系,建立class字段作为分类的属性字段,遍历整个研究区域勾画湿地范围,并在class属性中赋值,并以www.globallandcover.com网站土地利用分类为参考。首先解译2009年的影像,解译完成后,以此为基准,找到其他年份中与2009年相比有变化的地物进行修改,没有变化的则不做修改,以提高解译效率。解译完成后需要进行湿地面积计算、拓扑检查,多人交换检查并对照谷歌地球提供的高分辨率影像进一步查找错误[38]。最终解译的结果如图 3所示。

|

图 2 解译标志确定 Fig. 2 Signs of interpretation |

|

图 3 2014年研究区域湿地解译结果 Fig. 3 The interpretation results of wetlands of the study area in 2014 |

植被也是湿地最重要的特征之一,湿地的重要功能离不开湿地植被。较为重要的湿地植物是维管束植物,它们直接与湿地水文过程发生作用[31]。湿地植物有助于防止环境污染和富营养化的发生、改善局部小气候、缓解全球气候变暖等作用,人类还可以从湿地中获取植被产品。因此,本文研究湿地植被的面积与生长状况,是了解湿地变化的一个切入点。

湿地植被面积的提取主要是利用归一化植被指数(NDVI)来提取。它可用来表征植被生长情况的差异[34],越是茂盛、长势好的植被,其NDVI值就越大[32]。其公式为:

| $ {\rm{NDVI}} = \frac{{\left( {{\rm{NIR}} - {\rm{RED}}} \right)}}{{\left( {{\rm{NIR}} + {\rm{RED}}} \right)}}{\rm{。}} $ | (2) |

式中:NIR代表近红外波段(TM/ETM+数据中,近红外波段是第4波段,OLI中则为第5波段);RED代表红光波段(TM/ETM+中是第3波段,OLI中为第4波段)。

NDVI的取值范围是-1~1。从理论上来讲,NDVI值以0为裸地,小于0为雪、水等地物,大于0表示开始有植被出现[33]。但其他一些因素会影响到NDVI,有植被覆盖时往往是从大于0的某个阈值开始。利用ENVI自带的Decision Tree分类功能,将NDVI进行分级,将小于0的数据分为1级,然后从0开始,以0.1为间隔将提取的NDVI进行分级。本文暂不统计水田、水渠类型的湿地。用解译好的湿地矢量文件剪切NDVI的分级文件,即可得到湿地植被在湿地内的分布图。通过查阅相关文献[34],并结合在影像上所反映的实际情况,认为在本研究区域内,NDVI大于0.3时适合统计植被面积,大于0.6时植被生长茂盛[24, 35],长势好。

2.4 景观格局指数计算景观格局指数是分析景观格局较为常用的一种方法。使用景观格局指数,可以将复杂的景观格局与过程加以量化[36],凝缩景观格局所反馈的信息,反映其结构和配置[37]。本研究选择应用Fragstats4.2栅格版,在景观水平上计算景观格局指数,包括斑块密度(PD)、最大斑块指数(LPI)、周长-面积分维数(PAFRAC)、聚集度指数(AI)、Shannon多样性指数(SHDI)、Shannon均匀度指数(SHEI)等,希望从一定程度上揭示子牙河流域湿地的景观格局变化,指标具体说明见参考文献[30, 37],因篇幅所限,文中不再赘述。

3 结果与讨论 3.1 湿地面积变化情况子牙河流域2014年湿地解译结果如图 3所示。由于研究区域面积较大,湿地变化在图中显示不明显,2000、2005、2009和2014年研究区重要湿地的变化情况见相关参考文献[38]。从湿地总面积来看,2000、2004、2009和2014年湿地总面积分别为1 861.99、1 890.42、1 823.19和1 885.43 km2。分别占研究区域总面积的4.68%、4.76%、4.59%、4.73%(2000—2014年研究区域面积分别为39 709.35、39 721.90、39 752.95和39 853.29 km2),研究区域内湿地面积呈波动状态变化,整体为上升趋势。其中,自然湿地面积分别为1 018.67、984.92、963.77和996.23 km2。人工湿地分别为843.33、905.50、859.42和889.21 km2。自然湿地面积呈现先减少后增加的趋势,但2014年自然湿地面积仍未超过2000年的自然湿地面积;人工湿地面积总体变化为增加趋势,年际变化有波动。从一定程度上说,人们意识到了保护湿地环境的重要性,逐渐降低对自然湿地的开发速度,并使得自然湿地有所退还。

自然湿地方面,河流湿地在整个研究区域内均有分布,是面积最大的类型,其面积占研究区域总湿地面积的40.56%、39.61%、40.30%和39.44%。2000—2009年,河流湿地面积从755.23 km2减少到734.76 km2,减少面积增多,减少幅度变大。湖泊湿地面积从2000—2009年面积逐渐减少,共减少15.14 km2,其中2000—2004年减少幅度较大。到2014年,湖泊面积增加了5.00 km2, 有所上升。沼泽湿地在研究区域内都有分布,主要分布在水库附近和湖泊处。沼泽湿地的面积变化较大,2000—2004年,沼泽湿地面积减少了27.64 km2。随后略有增加,而到2014年,沼泽湿地继续减少到171.49 km2。沼泽湿地面积的变化与其和水库、湖泊湿地面积的交换以及人类的开发利用有关。滩涂湿地一般分布在沿海。滩涂面积占总湿地面积的百分比并不高,但变化剧烈。2000—2004年,滩涂面积从11.74 km2增加到22.59 km2,增加了92.35%。2009年,滩涂面积又减少到17.33 km2,减少了23.28%。而到了2014年,滩涂面积迅速增加至50.17 km2, 增加了189.50%。滩涂湿地的变化幅度剧烈与建设用地、盐田、养殖场等向海洋扩张的关系密切。从2000—2014年研究区域内海岸线一直向海洋方向移动,新建的陆地、盐田、养殖场向海洋方向扩张明显,而此处滩涂也随之变化,尤其到了2014年,滩涂的面积增加了近2倍,但这消耗了一定的海洋空间资源。总的来说,自然湿地中,除了滩涂湿地的变化较为剧烈外,其他自然湿地面积总体上是减少的。其中河流湿地和湖泊湿地到2014年都略有增加,但其增加的面积均未超过2000年所保有的面积。沼泽湿地面积总体仍呈现减少趋势。

|

|

表 1 研究区域湿地二级分类面积统计 Table 1 Statistics of wetland areas on the second classification |

人工湿地方面,2000—2014年,水塘在整个研究区域内都有分布,它占研究区域的总面积较小,到2004年略有下降,其他年份均维持在24 km2左右。水库占研究区域的面积较大,在整个研究区域内都有分布,西部的水库数量多于东部。2000—2004年,水库面积从387.67 km2增加到416.15 km2。而到2009年又减少到364.87 km2。可见2004年降水量较大,使得水库面积有所增加。到2014年,水库面积又有所增加。研究区域内东部平原团泊洼、北大港水库和南大港水库四周都修建有水坝呈现规则形状,而西部和中部水库只有部分边界修建水坝,其他边界保持自然状态。这些水库的水面面积会随着降水量的变化等原因而发生变化,并与周围的地物相互转化。水渠统计的是在遥感影像上较易分辨的水渠面积,主要集中分布在东部。面积在2000—2009年基本保持平稳,而到2014年,水渠面积从68.17 km2增加到96.70 km2,主要原因是本文将南水北调工程的引水渠道归入到水渠类型中。水田在研究区域内都有分布,东部地区分布较为集中,尤其是河流、村落附近,面积也较大。相对较小面积的水田也零星分布于村落周围。研究区域内水田面积呈现出先增加再减少再增加的趋势,但变化面积不大。盐田、养殖水面则分布于沿海地区。盐田面积从2000年的51.32 km2迅速增加到2004年的74.73 km2,增加了45.62%。2004—2009年,盐田面积继续增加,增加面积为14.00 km2,到2014年盐田面积有所减少。养殖水面面积呈现出先减少再增加的趋势,但变化幅度不大。

总体来看,人类活动是导致人工湿地面积增加以及自然湿地面积减少的重要原因,自然湿地在向人工湿地转变,是经济发展、社会需求的体现,主要表现在沿海的滩涂湿地向盐田、养殖水面等人工湿地的剧烈转化。随着时间的变化,滩涂湿地的利用与开发使得滨海湿地生物失去了原有的栖息地,破坏了其生存的环境,破坏了滨海湿地生态系统。此外,2000—2014年,研究区域内海岸线一直向海洋方向移动,新建盐田、养殖场向海洋方向扩张明显。而滩涂湿地也随之发生剧烈变化,这消耗了一定的近海空间资源,进一步影响了近海的生态系统。此外,2000—2005年发现位于研究区东部的北大港自然湿地保护区和南大港自然湿地保护区之间的一部分沼泽湿地转化为盐田。这一变化的部分不在保护区内,因而失去了自然属性,转换为盐田这一人工湿地类型使其自然的湿地生态系统功能丧失,割裂了南大港湿地与北大港湿地之间的自然联系,不利于湿地生物的运动与迁徙。而对于中部地区,由于气候的原因,降水量相对较少,又缺少如高山融雪等湿地所需水量的其他来源,导致中部地区河流、水塘逐渐干涸,部分湿地变得更加适合于耕种,有向着耕地转化的趋势。人工湿地增加的另一个原因与南水北调工程有关(在本研究中将南水北调工程的渠道归为“水渠”一类)。南水北调工程将长江、黄河、淮河和海河四大江河进行联系,有利于实现中国水资源的南北调配的合理配置格局。这一工程的实施有助于子牙河流域湿地特别是自然湿地的保护与恢复。

3.2 湿地水域变化情况水是湿地最重要的特征之一,它对湿地生态系统的维持具有十分重要的作用。本文也是以水域的分布来确定湿地的范围。湿地的水文过程包括各种化学物质的输入和输出,物质的输入输出会改变理化环境,进而对湿地生物的类型和分布产生影响[5]。另外,湿地也作为水源地满足人类生活、生产的用水需求。

2000、2004、2009和2014年提取的水面面积分别为463.14、629.74、562.69和796.69 km2。从统计的数据可以看出,整个研究区域内湿地水量从2000—2014年是呈波动变化的,但整体水量是呈现增加趋势的。这与不同年份降雨量、盐田和养殖水面向海洋扩张以及人工管理有关。水体的分布主要是集中在研究区域的西部和东部,而中部相对缺水。

3.3 湿地植被变化情况 3.3.1 湿地植被面积动态变化研究区域2000、2004、2009和2014年湿地植被面积分别为1 025.22、936.55、1 058.76和764.34 km2。从统计数据中可以看出,2000—2014年湿地植被面积变化的总趋势是减少的,但年际变化来看是有波动的。通过提取出的水体面积和遥感影像分析来看,植被面积和水域面积呈现出此消彼长的关系,这与不同时段的水深变化有关,水面变大,水深度也增加,挺水植物的生长会受到抑制[39]。通过对各期遥感影像的分析也可发现植被和水面的更替,以水库水面的变化尤为明显,这与降水量大、水库水量增多、深度加深有关,也和人类引水入库、水库环境治理有关。所以既要考虑不同NDVI值下的植被面积,也要对比不同NDVI值域下植被面积占植被总面积的百分比。

3.3.2 年际间植被茂盛程度对比分析表 2是按照NDVI数值,以0.1为间隔不同长势的植被面积。随着NDVI值的逐渐增大,植被面积都呈现先增加后减少的趋势,在NDVI值为0.6~0.7时的植被面积最大(2000年为0.7~0.8处)。

|

|

表 2 2000-2014年NDVI值及对应植被面积 Table 2 NDVI value and the correspond areas of plants in 2000—2014 |

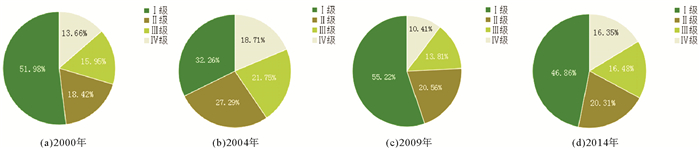

前文已经指出,植被茂盛程度随着NDVI值的增大而增大。为了便于讨论,将大于0.6的植被茂盛程度定为Ⅰ级,0.5~0.6定为Ⅱ级,0.4~0.5定为Ⅲ级,0.3~0.4定为Ⅳ级,从Ⅰ级到Ⅳ级植被长势越来越差(见图 4)。

|

图 4 不同NDVI值域下植被面积占总面积的百分比变化 Fig. 4 Change of the percentage of vegetation area under different NDVI range of the total area |

从图 4可以看出,Ⅰ级植被百分比分别为2009年(55.22%)>2000年(51.97%)>2014年(46.86%)>2004年(32.26%)。总体来说,2009年长势较好的植被所占有面积为4年中最大,分布也较广;其次为2000,2004年长势相对较差的植被占有总面积的百分比最高,植被总体长势最差;而距离现在最近的2014年位居第三位,可见植被长势有所下降。Ⅱ级植被面积占总面积百分比以2004年最高,其次为2009,2014和2000年,但后三者较为接近。Ⅲ级、Ⅳ级植被面积占总面积百分比均以2004年为最高,其次为2014,2000和2009年。总之,2009年植被长势最好,2014年植被长势有所下降,还需要继续加强湿地植被的保护与恢复。

3.4 景观格局变化分析因为研究区域沿海一侧是随着时间变化不断向海洋扩展,研究区域总面积逐渐增加,因此利用斑块密度PD来研究斑块的破碎化。由表 3可以看出,PD逐年增加,整个研究区域的湿地越来越破碎化,且从2004—2009年增长较大;最大斑块指数LPI在8.16~8.46之间,最大的斑块一般是河流或水库。LPI呈波动变化但变化不大;分维数PAFRAC基本处于1.46左右,年际有波动但变化不大,数值1.46基本位于1和2的中间,说明研究区域内接近自然构成的斑块和人为干扰斑块的面积比例差不多。结合图 4,一般以西部相对趋向于自然构成,东部人为干扰较重;景观多样性指数SHDI随时间上升,说明斑块的异质性有所提高,且从2009—2014年提高幅度较大,说明这一段时期的开发强度较大,斑块受到的扰动相对较大;斑块均匀度SHEI提高,说明研究区域内优势景观数量减小,主要类型的湿地景观变得越来越不明显;斑块聚集度整体呈下降,说明景观的连接度有所减弱,人类活动的干扰逐渐变强。

|

|

表 3 景观水平景观格局指数计算结果 Table 3 The results of Landscape indies on landscape level |

(1) 恢复自然湿地面积。本文研究发现,湿地整体面积呈现增加趋势,而增加的主要是人工湿地。自然湿地面积恢复的方法包括自然恢复和人工恢复两种。对于受损相对不严重的湿地,将外界压力和干扰去除后,使湿地在自然过程中进行恢复,通过自然演替形成较为理想的自然湿地生态系统。而人工恢复是针对受损较为严重的湿地系统,通过微生物修复、植物恢复等技术,将受损湿地塑造成半自然状态的生态系统,进一步通过自然演替形成自然的湿地生态系统[40]。

(2) 补充湿地水量。本文统计得到“河流湿地”的面积最大,但真正有水特征的河流湿地面积主要集中在东部和西部地区,而中部则呈现干涸的河床。需要了解不同区域湿地缺水的原因制定适宜的方法进行水量补充。通过测算子牙河流域湿地生态需水量,确定湿地生态补水目标;通过分析降水量来保证湿地的天然来水量,并确定补水水量和补水情景,结合子牙河流域的水资源特征,确定补水水源、补水路线和补水时间[41]。

(3) 构建子牙河流域湿地生态安全格局。生态安全格局是以维持区域可持续发展为导向的景观优化配置模式,它针对区域生态环境主要问题,通过区域尺度上斑块、廊道、网络等关键景观要素的优化配置,减缓或消除人类活动带来的负面效应,维持区域景观过程的连续性和完整性,保护不同发展水平下区域的可持续发展能力[42]。针对大斑块湿地面积减少、湿地破碎化程度增强的问题,可通过对子牙河流域湿地保护物种分析、针对其在湿地中的潜在分布情况、迁徙路线等内容,构建子牙河流域的湿地的生态安全格局,增加子牙河流域湿地中大斑块面积,构建生态廊道增强湿地间的联通性,控制城市、工矿等建设用地的无序蔓延,保护湿地中的重要保护物种、重要保护物种的生存环境以及与保护物种相关的其他物种。

(4) 进一步加强管理,促进公众参与。完善湿地管理制度,促进子牙河流域湿地的管理向着统一和协调的方向发展。加强公众参与,首先需要从教育入手,让更多的人了解子牙河流域湿地的相关知识,可通过播放纪录片、电影等形式。其次,利用计算机网络平台,构建子牙河流域湿地信息系统,定期公开相关的湿地信息,为公众监督提供基础。此外,还可以通过问卷调查、电话采访、听证会、新闻发布会等方式为公众参与提供渠道,并对公众反映的问题及时予以解决与回复[43]。

5 结论本研究以子牙河流域湿地为研究对象,通过对2000、2004、2009和2014年夏季子牙河流域遥感影像进行处理后,利用目视解译、改进的归一化水体指数、归一化植被指数、景观格局指数等方法对子牙河流域湿地面积、水域、植被和景观格局变化等方面进行了探讨,为子牙河流域湿地的后续工作提供了基础性的研究。本研究得到了如下结论:

(1) 子牙河湿地面积总体呈增加趋势,但是增加的主要是人工湿地,自然湿地面积还需要继续恢复。

(2) 自然湿地的减少和人工湿地的增加主要与人类活动有关,尤其以东部沿海地区的转化最为剧烈。滩涂湿地向盐田和养殖水面转化,破坏了原有的滨海湿地生态系统和近海生态环境。

(3) 湿地水域主要分布在研究区域的东部和西部,中部较为缺水,湿地有向着耕地转化的趋势。

(4) 湿地植被面积以2009年面积最大,生长状况最好,而到2014年面积、长势有所下降,还需要加强对植被的恢复和监测。

(5) 2000—2014年,研究区域湿地景观越来越破碎化,各类型景观分布越来越均匀,子牙河流域湿地所受到人类的干扰越来越大。

| [1] |

Mitsch W J, Gosselink J G. Wetland[M]. New York: John Wiley&Sons, Inc, 1993.

(  0) 0) |

| [2] |

Van Rees, Charles B, Reed J Michael. Wetland loss in Hawai'i since human settlement[J]. Wetland, 2014, 34(2): 335-350. DOI:10.1007/s13157-013-0501-2

(  0) 0) |

| [3] |

曾辉, 高启辉, 陈雪, 等. 深圳市1988—2007年间湿地景观动态变化及成因分析[J]. 生态学报, 2010, 30(10): 2706-2714. Zeng H, Gao Q H, Chen X, et al. Changes of the wetland landascape in Shenzhen City from 1988 to 2007 and the driving force analysis[J]. Acta Ecologica Sinic, 2010, 30(10): 2706-2714. (  0) 0) |

| [4] |

Camacho-Valdez V, Ruiz-Luna A, Ghermandi A, et al. Effects of land use changes on the ecosystem service values of coastal wetlands[J]. Environmental Management, 2014, 54(4): 852-864. DOI:10.1007/s00267-014-0332-9

(  0) 0) |

| [5] |

邓帆, 王学雷, 厉恩华, 等. 1993—2010年洞庭湖湿地动态变化[J]. 湖泊科学, 2012, 24(4): 571-576. Deng F, Wang X L, Li E H, et al. Dynamics of lake dongting wetland from 1993 to 2010[J]. J Lake Sci, 2012, 24(4): 571-576. DOI:10.18307/2012.0410 (  0) 0) |

| [6] |

Guida Johnson Barbara, Zuleta Gustavo A. Land-use land-cover change and ecosystem loss in the Espinal ecoregion, Argentina[J]. Agriculture Ecosystems & Environment, 2013, 181: 31-40.

(  0) 0) |

| [7] |

牛振国, 宫鹏, 程晓, 等. 中国湿地初步遥感制图及相关地理特征分析[J]. 中国科学, 2009, 39(2): 188-203. Niu Z G, Gong P, Cheng X, et al. Preliminary remote sensing mapping and related geographic features analysis of Chinese wetlands[J]. Chinese Science, 2009, 39(2): 188-203. (  0) 0) |

| [8] |

Onojeghuo, Alex Okiemute, Blackburn, et al. Optimising the use of hyperspectral and LIDAR data for mapping reedbed habitat[J]. Remote Sensing of Environment, 2011, 115(8): 2025-20348-203. DOI:10.1016/j.rse.2011.04.004

(  0) 0) |

| [9] |

Andrew Margaret E, Ustin Susan L. The role of environmental context in mapping invasive plants with hyperspectral Image data[J]. Remote Sensing of Environment, 2008, 112(12): 4301-4317. DOI:10.1016/j.rse.2008.07.016

(  0) 0) |

| [10] |

Pengra B W, Johnston C A, Loveland T R. Mapping an invasive plant, Phragmites Australis, in coastal wetlands using the EO-1 hyperion hyperspectral sensor[J]. Remote Sensing of Environment, 2007, 108(1): 74-81. DOI:10.1016/j.rse.2006.11.002

(  0) 0) |

| [11] |

张兵, 高连如. 高光谱图像分类与目标探测[M]. 北京: 科学出版社, 2011. Zhang B, Gao L R. Hyperspectral Image Classification and Target Detection[M]. Beijing: Science Press, 2011. (  0) 0) |

| [12] |

潘佩芬, 杨武年, 戴晓爱, 等. 不同森林植被的高光谱特征分析[J]. 遥感技术与应用, 2013, 28(6): 1000-1005. Pan P F, Yang W N, Dai X A, et al. Hyperspectral characteristic analysisi of different forest vegetation[J]. Remote Sensing Technology and Application, 2013, 28(6): 1000-1005. (  0) 0) |

| [13] |

杨凯, 沈渭寿, 刘波, 等. 那曲典型草地植被光谱特征分析[J]. 遥感技术与应用, 2014, 29(1): 40-45. Yang K, Shen W T, Liu B, et al. Research on spectral reflectance characteristics for Naqu typical grassland[J]. Remote Sensing Technology and Application, 2014, 29(1): 40-45. (  0) 0) |

| [14] |

Zomer R J, Trabuccoa A, Ustinb S L. Building spectral libraries for wetlands land cover classification and hyperspectral remote sensing[J]. Journal of Environmental Management, 2009(90): 2170-2177.

(  0) 0) |

| [15] |

Dehaan R L, Taylor G R. Field-derived spectra of salinized soils and vegetation as indicators of irrigation-induced soil salinization[J]. Remote Sensing of Environment, 2002, 80: 406-417. DOI:10.1016/S0034-4257(01)00321-2

(  0) 0) |

| [16] |

Zarco-Tejada P J, Miller J R, Morales A, et al. Hyperspectral indices and model simulation for chlorophyll estimation in open-canopy tree Crops[J]. Remote Sensing of Environment, 2004, 90: 463-476. DOI:10.1016/j.rse.2004.01.017

(  0) 0) |

| [17] |

王秀珍, 黄敬峰, 李云梅, 等. 水稻地上鲜生物量的高光谱遥感估算模型研究[J]. 作物学报, 2003, 29(6): 815-821. Wang X Z, Huang J F, Li Y M, et al. Study on hyperspectral remote sensing estimation models for the ground fresh biomass of rice[J]. Acta Agronomica Sinica, 2003, 29(6): 815-821. (  0) 0) |

| [18] |

刘占宇, 黄敬峰, 吴新宏. 草地生物量的高光谱遥感估算模型[J]. 农业工程学报, 2006, 22(2): 111-115. Liu Z Y, Huang J F, Wu X H. Hyperspectral remote sensing estimation models for the grassland biomass[J]. Transactions of the CSAE, 2006, 22(2): 111-115. (  0) 0) |

| [19] |

Torbick, Nathan M, Qi Jiaguo, et al. Investigating impacts of land-use land cover change on wetlands in the Muskegon River Watershed, Michigan, USA[J]. Wetland, 2006, 26(4): 1103-1113. DOI:10.1672/0277-5212(2006)26[1103:IIOLLC]2.0.CO;2

(  0) 0) |

| [20] |

McIntyre Nancy E, Wright Christopher K, Swain Sharmistha, et al. Climate forcing of wetland landscape connectivity in the Great Plains[J]. Frontiers In Ecology And The Environment, 2014, 12(1): 59-64. DOI:10.1890/120369

(  0) 0) |

| [21] |

吕建华, 朱坦, 白宏涛, 等. 天津滨海新区土地利用及景观格局变化分析[J]. 环境污染与防治, 2011, 33(2): 94-98. Lv J H, Zhu T, Bai H T, et al. Analysis of landuse and landscape pattern changes in Tianjin Binhai New Area[J]. Environmental Pollution and Countermeasures, 2011, 33(2): 94-98. (  0) 0) |

| [22] |

卢善龙, 吴炳方, 李发鹏. 海河湿地流域格局变化分析[J]. 遥感学报, 2011, 15(2): 360-371. Lu S L, Wu B F, Li F P. Wetland pattern change in Hai Baisn[J]. Journal of Remote Sensing, 2011, 15(2): 360-371. (  0) 0) |

| [23] |

吴云, 曾源, 赵炎, 等. 基于MODIS数据的海河流域植被覆盖度估算及动态变化分析[J]. 资源科学, 2010, 32(7): 1417-1424. Wu Y, Zeng Y, Zhao Y, et al. Monitoring and dynamic analysis of fractional vegetation cover in the Hai River Basin based on MODIS data[J]. Resources Science, 2010, 32(7): 1417-1424. (  0) 0) |

| [24] |

江波, 欧阳志云, 苗鸿, 等. 海河流域湿地生态系统服务功能价值评价[J]. 生态学报, 2011, 31(8): 2236-2244. Jiang B, Ouyang Z Y, Miao H, et al. Ecosystem services valuation of the Haihe River basin wetlands[J]. Acta Ecologica Sinica, 2011, 31(8): 2236-2244. (  0) 0) |

| [25] |

陈利顶, 孙然好, 汲玉河, 等. 海河流域水生态功能分区研究[M]. 北京: 科学出版社, 2013. Chen L D, Sun R H, Ji Y H, et al. Regionalization and Aquatic Ecoregions in Haihe River Basin, China[M]. Beijing: Science Press, 2013. (  0) 0) |

| [26] |

黎聪, 李晓文, 郑钰, 等. 衡水湖国家级自然保护区湿地景观格局演变分析[J]. 资源科学, 2008, 30(10): 1571-1577. Li C, Li X W, Zheng Y, et al. Evolution of wetland landscape pattern in Hengshui National Nature Reserve[J]. Resources Science, 2008, 30(10): 1571-1577. DOI:10.3321/j.issn:1007-7588.2008.10.019 (  0) 0) |

| [27] |

傅长峰. 子牙河流域生态水资源规划模型研究及应用[D]. 天津: 天津大学, 2012. Fu C F. Research and Application on Ecology and Plan Mathematic Model for Water Resources of Ziyahe Drainage Area[D]. Tianjin: Tianjin Univesity, 2012. (  0) 0) |

| [28] |

徐涵秋. 利用改进的归一化水体指数提取水体信息的研究[J]. 遥感学报, 2009, 9(5): 589-595. Xu H Q. A study on information extraction of water body with the modified normalized difference water index[J]. Journal of Remote Sensing, 2009, 9(5): 589-595. (  0) 0) |

| [29] |

赵越. 近20年黄河三角洲湿地景观格局分析[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2012. Zhao Y. The Analysis of the Yellow River Delta Wetland Landscape During the Past 20 Years[D]. Beijing: China University of Geosciences(Beijing), 2012. (  0) 0) |

| [30] |

刘东云. 天津湿地景观格局动态变化研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2012. Liu D Y. Study on Dynamic Changes of Wetland Landscape Pattern in Tianjin[D]. Beijing: Beijing Forestry University, 2012. (  0) 0) |

| [31] |

陆建建, 何文珊, 童春富. 湿地生态学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006. Lu J J, He W S, Tong C F. Wetland Ecology[M]. Beijing: High Education Press, 2006. (  0) 0) |

| [32] |

韩桂峰, 梁宝平. 地表温度与植被指数相关性的空间尺度特征——以重庆市为例[J]. 中国园林, 2011(1): 68-72. Han G F, Liang B P. Spatial scale characteristics of correlation between land surface temperature and vegetation index —A case study of Chongqing City[J]. Landscape Ecology, 2011(1): 68-72. (  0) 0) |

| [33] |

孙存举, 吴晓青, 李浩. 基于NDVI的清水县植被变化分析[J]. 四川林勘设计, 2011(4): 13-17. Sun C J, Wu X Q, Li H. Changing analysis of vegetation in Qingshui County based on NDVI[J]. Sichan Forestry Explorationand Design, 2011(4): 13-17. (  0) 0) |

| [34] |

金晓媚. 黑河流域天然植被的面积变化研究[J]. 地学前缘, 2005(S1): 166-169. Jin X M. The variability of natural vegetation area in the Heihe river basin, nirth-west China[J]. Earth Science Frontiers, 2005(S1): 166-169. (  0) 0) |

| [35] |

张晓龙. 现代黄河三角洲滨海湿地环境演变及退化研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2005. Zhang X L. The Environmental Change and Degradation of Modern Yellow River Delta Coastal Wetland[D]. Qingdao: Ocean University of China, 2005. (  0) 0) |

| [36] |

傅伯杰, 陈利顶, 马克明, 等. 景观生态学原理及应用[M]. (第二版). 北京: 科学出版社, 2011. Fu B J, Chen L D, Ma K M, et al. Landscape Ecology Principles and Applications[M]. Second Edition. Beijing: Science Press, 2011. (  0) 0) |

| [37] |

邬建国. 景观生态学——格局、过程、尺度与等级(第二版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2007, 106-115. Wu J G. Landscape Ecology—Pattern, Process, Scale and Grade[M]. Second Edition. Beijing: High Education Press, 2007, 106-115. (  0) 0) |

| [38] |

胡娟, 马安青, 马冰然. 2000-2014年子牙河流域湿地景观格局演变及驱动力分析[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版), 2017, 47(9): 110-118. Hu J, Ma A Q, Ma B R. The Evolution and driving force of the landscape in the wetland of Ziya River in 2000-2014[J]. Periodical of Ocean University of China, 2017, 47(9): 110-118. (  0) 0) |

| [39] |

袁桂香, 吴爱平, 葛大兵, 等. 不同水深梯度对4种挺水植物生长繁殖的影响[J]. 环境科学学报, 2011(12): 2690-2697. Yuan G-X, Wu A-P, Ge D-B, et al. Effects of water depth on the growth of four emergent macrophytes[J]. Acta Scientiae Circimstantiae, 2011(12): 2690-2697. (  0) 0) |

| [40] |

孙志高, 牟晓杰, 陈小兵, 等. 黄河三角洲湿地保护与恢复的现状、问题与建议[J]. 湿地科学, 2011, 9(2): 107-115. Sun Z G, Mou X J, Chen X B, et al. Actualities, problems and suggestions of wetland protection and restoration in the Yellow River Delta[J]. Wetland Science, 2011, 9(2): 107-115. (  0) 0) |

| [41] |

王有利. 向海湿地补水生态补偿机制研究[D]. 长春: 吉林大学, 2012. Wang Y L. A Study on Ecological Compensation Mechanism of Xianghai Wetland Water Supplement[D]. Changchun: Jilin University, 2012. (  0) 0) |

| [42] |

俞孔坚. 生物保护的景观生态安全格局[J]. 生态学报, 1999, 19(1): 10-17. Yu K J. Landscape ecology security pattern in biological conservation[J]. Acta Ecologica Sinica, 1999, 19(1): 10-17. (  0) 0) |

| [43] |

张雪. 完善中国湿地保护法律制度的建议[J]. 法制博览, 2015(1): 231-232. Zhang X. Suggestions on perfecting the legal system of wetland protection in China[J]. Legality Vision, 2015(1): 231-232. (  0) 0) |

2. Qinghuangdao Mineral Resources and Hydrogeological Brigade, Hebei Geological Prospecting Bureau, Qinhuangdao 066001, China

2018, Vol. 48

2018, Vol. 48