2. 中国海洋大学 环境科学与工程学院,山东 青岛 266100

土壤侵蚀是指土壤及其母质在水力、风力、冻融、重力等外营力作用下,被破坏、剥蚀、搬运和沉积的过程[1]。它是人类活动和自然环境相互作用的结果,对营养元素循环和区域气候、植被、水文条件的变化有着重要的影响,土壤侵蚀导致土地退化、生态环境的破坏,严重威胁着人类的生存和社会经济的健康发展,已成为陆地生态系统退化的主要影响因子和全球关注的重大环境问题[2-3]。我国人口众多,土地贫瘠,水土流失严重,是世界上土壤侵蚀最严重的国家之一,目前土壤侵蚀已经成为制约社会经济可持续发展的环境问题之一[4-5]。近年来,人类活动引起的土地利用/覆被变化(LUCC)对土壤侵蚀的影响引起了特别关注,尤其在流域尺度上,不合理的土地利用方式会加剧土壤侵蚀,进一步导致土壤质量的下降和地表水土的流失,对区域生态系统产生深刻的影响,还会引发一系列污染和气候问题。土壤侵蚀的防预和治理已成为我国国土整治的主要目标和首要任务,同时也是水土保持工作者们研究的热点问题之一。

早在1877年德国土壤学家Ewald Wollny就开始了土壤侵蚀研究[6],并解析了植被覆盖率、坡度、坡向等因素对土壤侵蚀的影响。1917年Miller等首次建立了径流小区法[7],标志着土壤侵蚀定量化研究的开始,随后的研究基本上还是经验性的,其中最著名的是通用土壤流失方程(USLE)[8],该模型是美国农业部开发的一个主要用于估算农田长期平均土壤流失量的经验模型。直到1960年代末,才开始了基于侵蚀过程原理的物理模型研究,众多物理模型相继问世,最具代表性有美国的WEPP、欧洲的EUROSEM和LISEM、澳大利亚的GUEST[9]。我国对土壤侵蚀研究起步相对较晚,1940年代初,国内学者开始对我国的土壤流失进行现场观测[10],1953年刘善建提出了坡面年侵蚀量的计算公式[11],为我国土壤侵蚀的定量化研究揭开了序幕。起初主要利用统计方法进行土壤侵蚀评价分析,到20世纪80年代末开展了土壤侵蚀预报物理模型的探索。我国学者在土壤侵蚀模型研究的各个层面上取得了很多成果[12],但基本上是直接引用国外的成熟计算方法或者结合国内实际情况在原有模型基础上加以改进进行应用,并对模型参数进行了大量的探讨[13-16]。其中,区域尺度研究的应用更为广泛,主要集中在坡面和小流域。目前我国土壤侵蚀研究大多为定量与定性研究,长时间尺度动态演变研究比较薄弱。基于此,有必要从大区域多流域对土壤侵蚀量计算进行深入的研究,从长时间尺度解析侵蚀演变规律;另一方面,对沿海地区而言,土壤侵蚀量的减少或增加是否会打破原有沙滩陆上土壤流失堆积与海水冲刷的平衡体系,造成海岸线的后退或前移,成为影响海岸侵蚀的一个重要因素。

目前常用的土壤侵蚀量计算方法主要包括调查法、经验统计模型法和基于物理过程的机理模型法。传统的土壤流失量调查方法简单、直接,但耗时多、周期长、成本高;经验模型是建立在大量实验统计数据基础上的,对数据的记录要求较高;而机理模型能模拟土壤侵蚀过程,并且可调整控制因子,观测到过程的变化,但参数众多,需要大量的数据支撑,而且参数的率定、模型的校准和验证非常困难。故在实际应用中,应根据研究区现状进行甄别遴选。输出系数法需要的参数相对较少,大大降低了对监测数据的依赖性,比较适合数据资料相对缺乏的地区,同时可有效避开土壤侵蚀发生的复杂机理过程,并具有一定的精度等优点。因此,本研究利用3期的土地利用分布图,基于侵蚀系数法,借助GIS和RS技术,研究土壤侵蚀量变化情况。

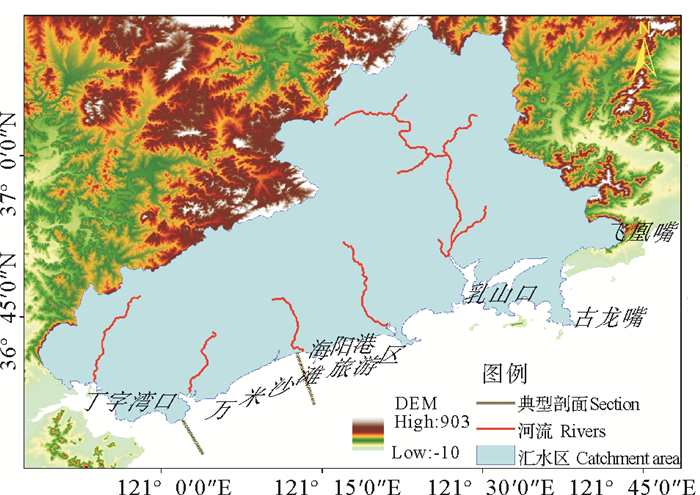

1 数据与方法 1.1 研究区自然地理海阳市地处胶东半岛南岸,位于东经120°50′E~121°29′E和北纬36°16′N~37°10′N,濒临黄海,其东北为乳山口,西南为丁字湾口,居烟台、青岛、威海三个城市的中心地带,素有“东方夏威夷”之称。海阳市东西绵延将近30 km的砂质海岸,为重要的旅游资源,著名的海阳万米沙滩旅游区即位于此处。研究区地处北温带,属大陆性海洋季风气候区,四季分明,冬无严寒,夏无酷暑[17],雨量充沛,年降水量700 mm左右。冬季多偏北风,夏季多偏南风;春、秋两季是南北风转换交替出现的季节,春季偏南向风占优;秋季偏北向风占优[18]。海阳市北部以丘陵区为主,南部以河谷冲积平原和滨海平原为主。全市土壤主要有棕壤、褐土、潮土和盐土4个土类,棕壤土类是境内的主要土类,占总面积的70%以上,遍布全市的岭坡、山间平泊、山前微斜平地、沟谷梯田、近山阶地、石质山岭等地带,其特点是土层薄、质地粗、结构差、肥力低和易流失[19]。研究区植被类型复杂,自然植被丰富,覆盖率较高,草本植物600多种;人工植被尤其是果林发育良好,樱桃、山楂、李子、桃、杏、苹果、柿子、板栗等遍布,构成了良好的植被景观系统。

本文研究范围是指从丁字湾口向东沿着海阳港,经过万米沙滩旅游区(从东村河口到留格河口)到乳山口,然后一直延续到凤凰嘴岬角的入海流域(简称:万米沙滩流域),也就是图 1中的汇水区范围。

|

图 1 汇水区 Fig. 1 Catchment area |

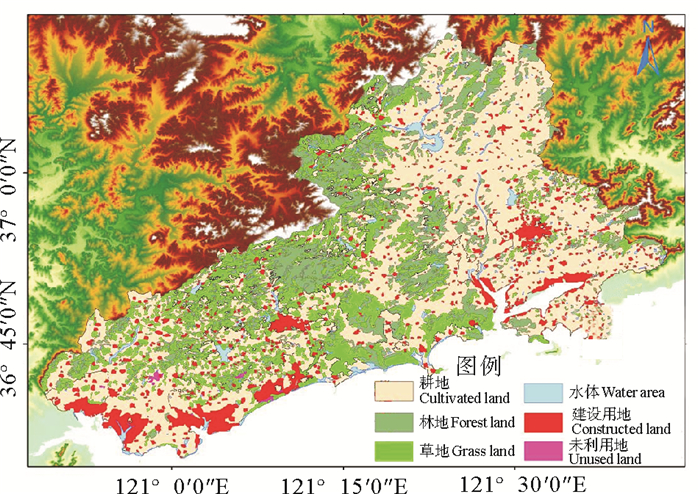

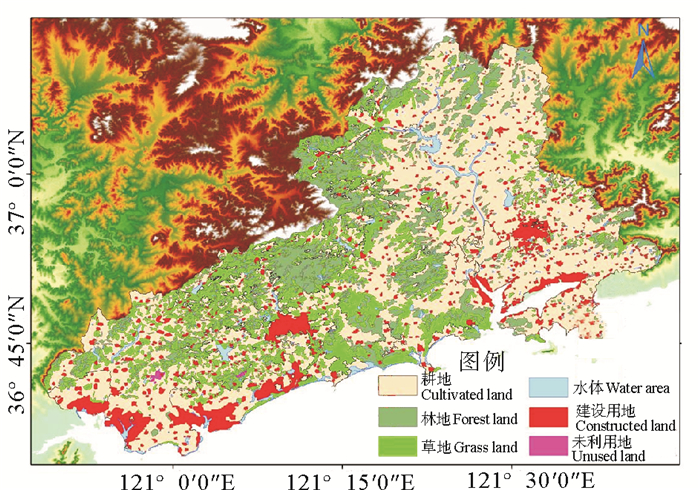

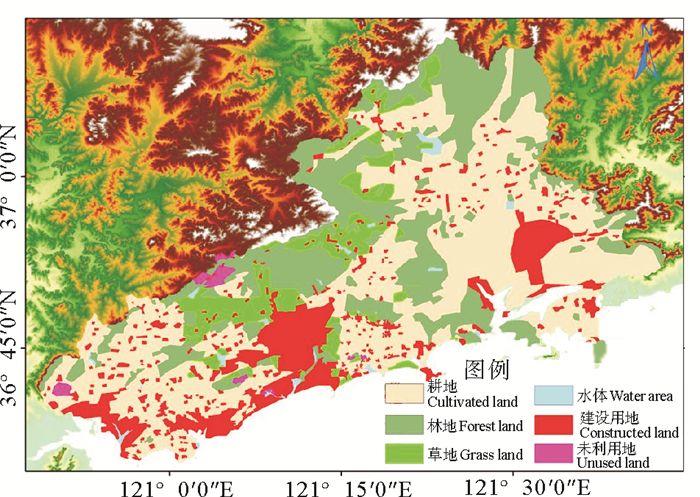

本研究利用的基础数据包括:研究区的DEM和三期土地利用分布图。DEM数据是由美国太空总署(NASA)和国防部国家测绘局(NIMA)联合测量的SRTM 90 m DEM,作为海阳万米沙滩流域汇水区提取的基本数据。该数据覆盖中国全境,精度有1弧秒和3弧秒两种,目前能够获取到中国境内SRTM3文件是90 m分辨率的数据。1995年和2005年土地利用数据为中国科学院遥感研究所提供的分辨率30m×30m目视解译数据, 2015年土地利用数据来源于Landsat TM 30 m分辨率遥感影像, 同时利用研究区内的控制点进行几何精校正, 在野外调查、验证的基础上,基于RS和GIS软件平台,经人机交互进行解译, 并依据国土资源部2007年发布实施的《土地利用现状分类》(GB/T 21010—2007)的分类系统,并结合实际情况提取土地利用类型。为便于不同年份数据比较,经坐标转换,统一到同一投影坐标系统下。

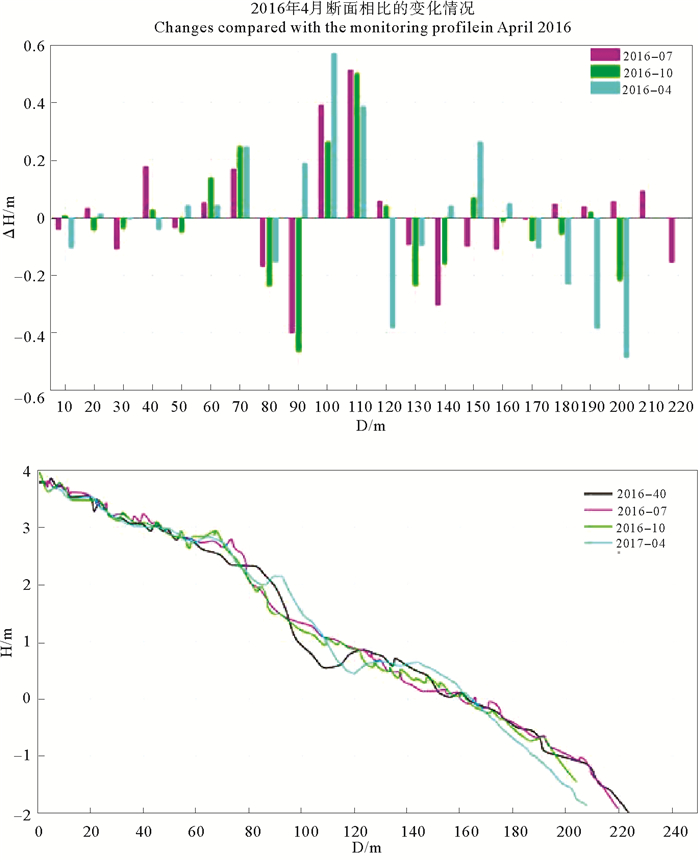

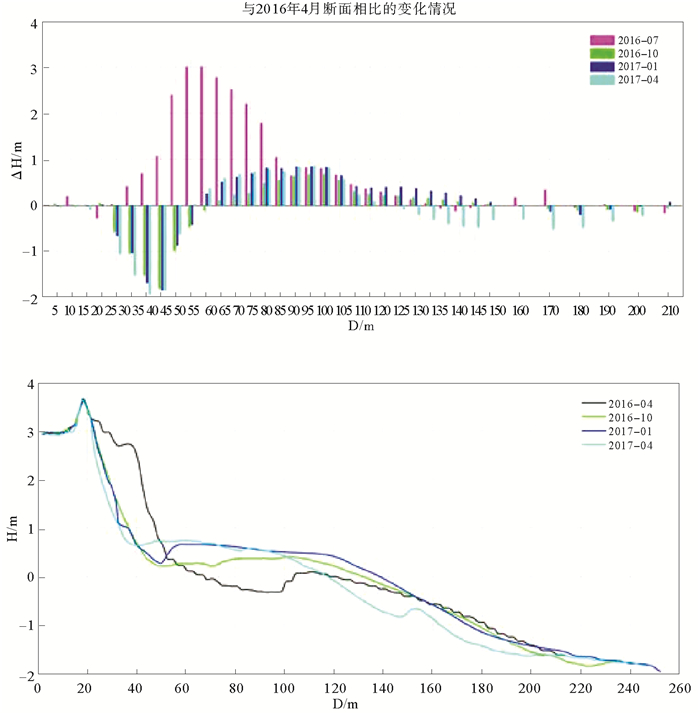

此外,本研究还包括海滩剖面测量数据。在海阳万米沙滩海域设置了20条监测剖面,每条剖面的监测范围从海岸线至平均大潮低潮线,监测时间为2016—2017年春季和冬季。每条调查断面至少布设2个检校桩,检校桩的位置用静态测量的方式测量其位置,每条断面的检校桩之间相对误差,平面优于1 cm,高程优于2 cm。以检校桩为基准点,采用全站仪、RTK、Lidar等测量方式开展断面测量,为保证不同时期断面位置的重叠,断面宽度至少为平面精度的5倍。面测量选择的大潮时期开展,采用全站仪和RTK测量时,对中杆底部安装圆盘,以增大受力面积,提高测量精度。

1.3 侵蚀汇水区划分汇水区及其子区域的提取往往是水文分析和环境评估的第一步,如:土壤侵蚀、土地利用、污染扩散、水资源保护等分析处理中所使用的地形特征数据往往是以汇水区域边界为基础。随着地理信息技术和空间信息科技的发展和进步,数字高程模型(Digital Elevation Model,DEM)作为一种地形信息表达方式,因其快捷方便的操作与存储,已广泛应用于不同的领域,特别是被用来提取流域的河网和汇水区的划分。

从DEM中自动提取流域水系是基于水是沿斜坡最陡方向流动的原理,采用水系地表径流漫流模型,按地形的分水线,遵循“先大后小,逐步递进”原则,通过阈值的设置与调整,对提取整个DEM区域内河流的汇水网络,并与通过遥感影像解译获取的水系进行叠加分析,评定其精度,以满足本研究中提取汇水区的边界条件。再按照不同的需要划分各子流域,完成对流域地形分割及矢量化,并统计各流域汇水区面积。

1.4 土壤侵蚀模型 1.4.1 侵蚀模型土壤侵蚀是由自然过程引发,并在人类活动干预下产生的,具有随机性、时空差异性和潜伏性等特点,其地理边界和位置难以准确的识别和确定,加上涉及范围广、影响因素及作用过程复杂多样,对它的形成机理尚不清晰。因此,侵蚀监测困难、难以量化,研究和防控的难度较大。

在划分汇水区的基础上,基于输出系数模型,把土地利用类型划分为耕地、林地、草地、水体、建设用地和未利用地,综合分析各土地利用类型的流失量。

土壤侵蚀估算基本模型为:

| $ {W_{\rm{j}}} = \sum\limits_{j = 1}^n {{K_{\rm{j}}} \times {S_{\rm{j}}}} $ |

式中:Wj是土地利用类型为j种(1、2、3、4…n种土地利用类型)土壤侵蚀量;Sj为第j种土地利用类型的面积;Kj为第j种土地利用类型侵蚀模数。

1.4.2 侵蚀模数侵蚀模数反映了研究区域的独特条件,直接决定了土壤侵蚀量估算精度的高低,因此,在对已有的成果系数进行仔细甄别、遴选和综合分析的基础上,并结合研究区域的实际情况和特征条件,确定适合本研究区域不同土地利用类型的模型参数。海阳市耕地资源相对丰富,占研究区域总面积的50%左右,因此,耕地侵蚀模数的取值合理与否直接决定着整个侵蚀总量的精度和量级,故在选择耕地侵蚀模数时,首先考虑侵蚀模数数据的可获取性,在已有研究成果的基础上,同时考虑其位于北方暖温带的特点,排除了南方研究区域计算出的侵蚀模数,然后结合研究区的同样是丘陵地区和坡度相近地形地貌特征,遴选出均以小麦、玉米等作为主要农作物以及与多位学者研究成果的平均值接近的侵蚀模数[20]。林地模数参照同处于植被区划中的北方暖温带森林植被带的侵蚀模数[20];草地的侵蚀模数采用同样是丘陵地区且平均地形坡度相近区域的研究成果[21];水体侵蚀模数借鉴基于多年实测数据计算得到的侵蚀结果[22];建设用地基本上是硬化的路面,认为不存在土壤侵蚀,故侵蚀模数为0[23];未利用地侵蚀模数选择土壤类型和研究区域相近,以棕壤为主的成果[24]。

|

|

表 1 侵蚀模数 Table 1 Erosion modulus |

利用三期(1995、2005和2015年)海阳研究区流域土地利用分布图,结合高分辨率遥感影像(Landsat、Google Earth),解译获取海阳研究区土地利用分布图,为了便于对土壤侵蚀量估算,把商服用地、工矿仓储用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、住宅用地土地类型合并为建设用地来处理。借助GIS和RS技术,通过叠加分析,计算土地利用类型面积及变化率,分析其变化特征及趋势。

|

图 2 1995年土地利用分布图 Fig. 2 Land use map in 1995 |

在1995—2015年期间,前10年耕地减少了537 ha,后10年锐减了2 999 ha林地;林地前10年减少了835 ha,后10年减少了371 ha;草地前10年仅减少了186 ha,后10年锐减少了4 452 ha;水体前10年增加了411 ha,后10年锐减少了2 827 ha;建设用地前10年增加了1 218 ha,后10年激增了10 741 ha;未利用地前10年减少了71 ha,后10年减少了92 ha,减少量基本保持不变。总体来看,耕地、林地和未利用地在20年间,面积都出现了不同程度的减少,尽管水体前10年增加了少量,但后10年面积锐减,20年间总体趋势也是减少,这表明随着城市化进程的提速以及土地资源的紧张,这些类型土地被大量占用,尤其是耕地最为明显,继而转化为建设用地类型;而相反,这期间建设用地一直在增加,这与海阳沿海大规模开发程度的加强,特别是房地产行业的快速发展紧密相关,在汇水区总面积不变的情况下,与耕地、林地、水体和未利用地面积锐减的结果相吻合。

|

图 3 2005年土地利用分布图 Fig. 3 Land use map in 2005 |

1995—2005年间,面积变化最大是建设用地,其次为林地、耕地、水体、草地和未利用地,其中建设用地和水体面积增加,其它土地类型面积均减小;变化率依次为建设用地、林地、耕地、水体、草地和未利用地,变化率最大也仅仅为0.52,总体变化强度相对较弱。2005—2015年间,面积变化最大的同样是建设用地,其次依次为草地、耕地、水体、林地和未利用地,其中只有建设用地面积在增加,其余土地类型面积均在减小,变化率依次为建设用地、草地、耕地、水体、林地和未利用地,最大已达4.54,变化强度明显要强于1995—2005年间。表明在这20年间,耕地、林地等不断地被开发成为建设用地,而且后10年人类活动对土地利用的影响明显要高于前10年,这与当地经济发展对土地资源需求的趋势是一致的。

|

图 4 2015年土地利用分布图 Fig. 4 Land use map in 2015 |

基于土壤侵蚀模型,把上述已知数据代入土壤侵蚀估算模型,分别计算出各土地利用类型年侵蚀量。

|

|

表 2 三期不同土地利用类型面积统计 Table 2 Three different land use type area statistics |

|

|

表 3 1995—2015年土地利用类型面积变化 Table 3 Land use type area change in 1995—2015 |

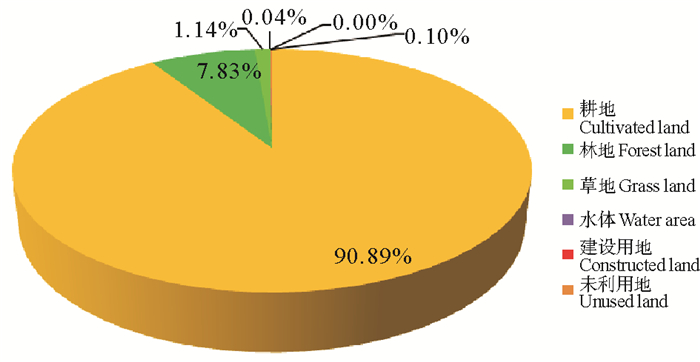

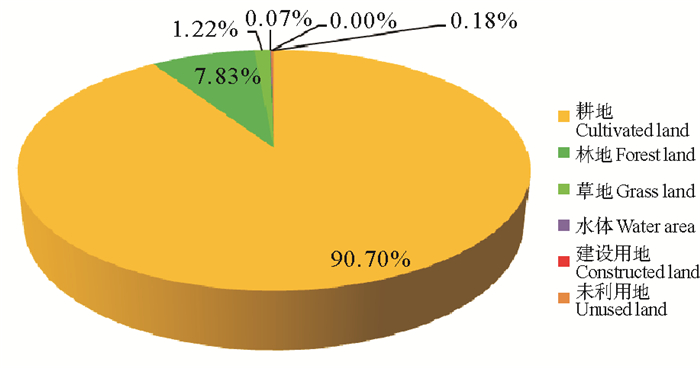

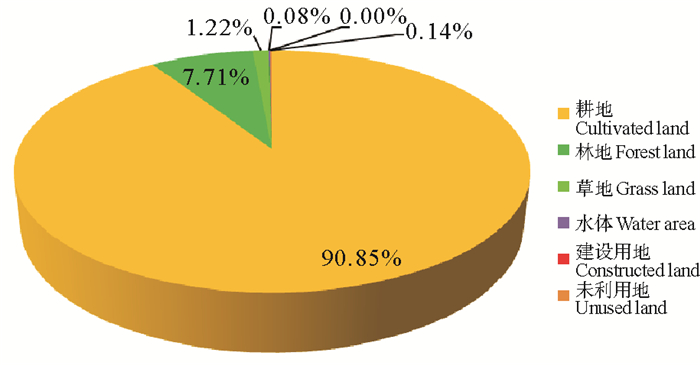

从表 4可以看出研究区土壤年流失量平均近100万t,1995、2005和2015年贡献量从大到小同为耕地、林地、草地、未利用地、水体和建设用地,其中,耕地的贡献量最大,超过90%。1995年分别约占90.70%、7.83%、1.22%、0.18%、0.07%、0%;2005年分别约占90.85%、7.71%、1.22%、0.14%、0.08%、0%;2015年分别约占90.89%、7.83%、1.14%、0.10%、0.04%、0%。1995—2005年间,土壤侵蚀量减少了5 775 t,其中耕地减少最多,其次为林地、未利用地和草地,变化率最大是耕地和林地,达到94.35%;2005—2015年间,土壤侵蚀量减少了23 972 t,其中同样是耕地减少最多,其次为草地、林地、未利用地和水体,变化率最大的也是耕地,达到88.95%,其它变化水平基本差不多。

|

|

表 4 三期不同土地利用类型年侵蚀量 Table 4 Annual erosion amount three different land use types |

|

|

表 5 1995—2015年不同土地利用侵蚀量变化 Table 5 Change of land use erosion amount in 1995—2015 |

|

图 5 丁字湾口附近剖面变化 Fig. 5 Profile changes near the estuary of the Dingzi Bay |

在1995—2015年的20年间,耕地侵蚀量1995、2005和2015年分别为865 308、861 490和840 167 t,前10年减少了3 818 t,后10年减少了21 323 t,共计减少了25 141 t;林地侵蚀量这3年分别为74 722、73 110和72 394 t,前10年减少了1 612 t,后10年减少了716 t,共减少了2 328 t;草地侵蚀量这3年分别为11 628、11 583和10 515 t,前10年减少了45 t,后10年减少了1 068 t,共减少了1 113 t;水体侵蚀量这3年分别为698、759和335 t,前10年增加了61 t,后10年减少了424 t,合计减少了363 t;未利用地侵蚀量这3年分别为1 704、1 363和335 t,前10年增加922 t,前10年减少了341 t,后10年减少了441 t,共减少了782 t。

从三期的土壤侵蚀量以及演变态势可以看出,土壤流失量呈逐年下降的趋势,这和区域大力开发导致建设用地急剧增加是密不可分的,同时也说明了海阳市政府开展的以东村河为依托的小孩儿口湿地公园修复建设、徐家店河水系生态水土保持治理工程、土地开发整理、沿河造林工程、羊角畔生态综合整治、岸线修复整治、国家级海阳特别保护区建立以及实行“河长制”管理机制等水土保持与治理和生态修复工作取得了成效。

根据学者们的研究成果[25-29](1993、1999、2004、2010、2014年),从1993—2014年期间,研究区岸段总体趋势处于不断侵蚀状态;已有硕士论文成果[18, 30]显示,部分海岸工程导致局部区域出现了不同程度的海岸侵蚀;据宫立新的周期性监测结果[31],海阳岸段属于严重侵蚀型;任智会[32]通过2011和2013年的两次岸线对比及岸滩剖面调查结果表明,研究区总体出于动态平衡状态,部分岸段处于侵蚀状态,从长时间尺度来看研究区域其砂质岸线正在不断蚀退,也就是说万米沙滩沿岸出现了不同程度的海岸侵蚀状况。

|

图 6 海阳万米沙滩海域剖面变化 Fig. 6 Profile changes of Haiyang sand beach sea area |

从2016年海阳万米沙滩典型剖面监测结果来看,临近丁字湾口的海滩剖面虽然略有变化,但总体基本稳定。而从丁字河口至马河港附近,多处海滩的滩肩处发现较为明显的侵蚀,但前滨无明显变化,马河港至羊角畔的海滩剖面从后滨到前滨均发生了较明显的侵蚀,羊角畔以东的剖面则从滩肩开始发生了较为明显的淤积,万米沙滩海滩的前滨处有较为明显的侵蚀。因此,海阳万米沙滩海域总体呈现出侵蚀的态势,连理岛以东海域的海滩侵蚀较为显著,连理岛以西海域的侵蚀相对较弱,这与上述学者的研究结果相吻合。故除去人为挖砂的因素,每年流失的土壤入海量逐年减少,即海岸陆上砂质来源减少,打破了原有沙滩陆上土壤流失堆积与海水冲刷的平衡体系,也就成为海岸侵蚀的一个重要因素。

|

图 7 1995年土壤侵蚀量百分比 Fig. 7 Percentage of soil erosion in 1995 |

|

图 8 2005年土壤侵蚀量百分比 Fig. 8 Percentage of soil erosion in 2005 |

|

图 9 2015年土壤侵蚀量百分比 Fig. 9 Percentage of soil erosion in 2015 |

(1) 针对海阳万米沙滩流域土壤侵蚀现状,基于输出系数模型,利用三期的土地利用分布图,估算了1995、2005和2015年土壤侵蚀量分别为954 060、948 305和924 333 t,土壤流失量基本呈下降的趋势,说明水土保持工作取得一定的成效,但从另一个角度来讲,输沙量的减少打破了原有沙滩陆上土壤流失堆积与海水冲刷的平衡体系,减少了区域入海泥沙量,为万米沙滩可能造成海岸侵蚀创造了条件。

(2) 1995—2005年和2005—2015年建设用地都显著增加,后10年变化要明显强于前10年,变化强度近10倍,这与当地对土地资源需求急剧增加而导致的耕地、林地和草地等土地类型被大规模开发利用现状相吻合;1995、2005和2015年土壤侵蚀量最大的土地利用类型为耕地,分别占90.70%、90.85%和90.89%,三年比例均已超过了90%;而在此期间,耕地的年土壤侵蚀量变化最大,1995—2005年和2005—2015年间分别达到了66.34%和89.95%。

(3) 1995—2015年万米沙滩流域年平均土壤侵蚀模数分别为403.41、400.98和390.84 t·km-2·a-1,大约维持在400 t·km-2·a-1的状态,并略呈下降的趋势, 根据水利部颁布的《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190—2007)侵蚀分级[33],确定该区域总体属于轻度侵蚀区。鉴于土壤侵蚀复杂的机理过程,目前我国尚没有统一的侵蚀预报模型,无法统一的对各地区的侵蚀量进行预测对比。因此,应在万米沙滩流域布设土壤侵蚀长期观测站,特别是降雨时加强土壤侵蚀实时监测,开展基于机理模型的土壤侵蚀评估与预测,并结合区域地形特征和海岸侵蚀现状,提出更具针对性地土壤侵蚀适应性管理与调控对策。

| [1] |

中国大百科全书出版社编辑部. 中国大百科全书(水利卷)[M]. 北京: 中国大百科全书出版社, 1992. Editorial Department of China Encyclopedia Publishing House. Encyclopedia of China (Water Conservancy Volume)[M]. Beijing: Encyclopedia of China Publishing House, 1992. (  0) 0) |

| [2] |

Duran Zuazo V, Rodriguez Pleguezuelo C. Soil-erosion and runoff prevention by plant covers. A review[J]. Agronomy for Sustainable Development, 2008, 28(1): 65-86.

(  0) 0) |

| [3] |

傅伯杰, 赵文武, 陈利顶, 等. 多尺度土壤侵蚀评价指数[J]. 科学通报, 2006, 51(16): 1936-1943. Fu B J, Zhao W W, Chen L D, et al. Multiscale soil loss evaluation index[J]. Chinese Science Bulletin, 2006, 51(16): 1936-1943. DOI:10.3321/j.issn:0023-074X.2006.16.013 (  0) 0) |

| [4] |

郑粉莉. 浅谈我国土壤侵蚀学科亟待加强的研究领域[J]. 水土保持研究, 1999, 6(2): 26-31. Zheng F L. Preliminary opinions on strengthening research field of soil erosion science[J]. Research of Soil and Water Conservation, 1999, 6(2): 26-31. DOI:10.3969/j.issn.1005-3409.1999.02.007 (  0) 0) |

| [5] |

齐述华, 蒋梅鑫, 于秀波. 基于遥感和ULSE模型评价1995-2005年江西土壤侵蚀[J]. 中国环境科学, 2011, 31(7): 1197-1203. Qi S H, Jiang M X, Yu X B. Evaluating soil erosion in Jiangxi Province with USLE model and remote sensing technology during 1995-2005[J]. China Environmental Science, 2011, 31(7): 1197-1203. (  0) 0) |

| [6] |

Baver L D. Ewald Wollny-a pioneer in soil and water conservation research[J]. Soil Science Society Proceedings, 1939, 3(C): 330-333. DOI:10.2136/sssaj1939.036159950003000C0064x

(  0) 0) |

| [7] |

Miller M F. Waste through soil erosion[J]. Journal of American Society of Agronomy, 1926, 18(2): 153-160. DOI:10.2134/agronj1926.00021962001800020011x

(  0) 0) |

| [8] |

Wischmeier W H, Smith D D. Predicting Rainfall-Erosion Losses from Cropland East of the Rockey Mountains[M]. USDA Agricultural Handbook, 1965: 292.

(  0) 0) |

| [9] |

张光辉. 土壤侵蚀模型研究现状与展望[J]. 水科学进展, 2002, 13(3): 389-395. Zhang G H. Research situation and prospect of the soil erosion model[J]. Advances in Water Science, 2002, 13(3): 389-395. DOI:10.3321/j.issn:1001-6791.2002.03.021 (  0) 0) |

| [10] |

蔡强国. 坡面侵蚀产沙模型的研究[J]. 地理研究, 1988, 7(4): 94-102. Cai Q G. Research on sediment yield model of slope erosion[J]. Geographical research, 1988, 7(4): 94-102. (  0) 0) |

| [11] |

刘善建. 天水水土流失测验的初步分析[J]. 科学通报, 1953, 12: 59-65. Liu S J. Preliminary analysis of soil and water loss test in Tianshui[J]. Chinese Science Bulletin, 1953, 12: 59-65. (  0) 0) |

| [12] |

李占斌, 朱冰冰, 李鹏. 土壤侵蚀与水土保持研究进展[J]. 土壤学报, 2008, 45(5): 803-809. Li Z B, Zhu B B, Li P. Advancement in study on soil erosion and soil and water conservation[J]. Acta Pedologica Sinica, 2008, 45(5): 803-809. (  0) 0) |

| [13] |

马志尊. 应用卫星影象估算通用土壤流失方程各因子值方法的探讨[J]. 中国水土保持, 1989(3): 24-27. Ma Z Z. Discussion on the method of estimating the factors of USLE using satellite images[J]. Soil and Water Conservation in China, 1989(3): 24-27. (  0) 0) |

| [14] |

刘刚才, 罗志平, 张先婉. 川中丘陵区土壤侵蚀及其P值的确定[J]. 水土保持学报, 1992, 7(2): 41-44. Liu G C, Luo Z P, Zhang X W. The soil erosion and P values in hilly area of the central Sichuan[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 1992, 7(2): 41-44. DOI:10.3321/j.issn:1009-2242.1992.02.015 (  0) 0) |

| [15] |

游松财, 李文卿. GIS支持下的土壤侵蚀量估算-以江西省泰和县灌溪乡为例[J]. 自然资源学报, 1999, 14(1): 62-68. You S C, Li W Q. Estimation of soil erosion supported by GIS-A case study in Guanji township, Tanhe, Jiangxi[J]. Journal of Natural Resources, 1999, 14(1): 62-68. DOI:10.3321/j.issn:1000-3037.1999.01.010 (  0) 0) |

| [16] |

刘敏超, 李迪强, 温琰茂, 等. 三江源地区土壤保持功能空间分析及其价值评估[J]. 中国环境科学, 2005, 25(5): 627-631. Liu M C, Li D Q, Wen Y M, et al. The spatial analysis of soil retention function in Sanjiangyuan region and value evaluation[J]. China Environmental Science, 2005, 25(5): 627-631. DOI:10.3321/j.issn:1000-6923.2005.05.028 (  0) 0) |

| [17] |

刘富强.山东省沙质海岸防护林群落多样性及其土壤理化性质研究[D].泰安: 山东农业大学, 2009. Liu F Q. Study on Community Diversity and Physical and Chemical Property of Soil of Interlace Zone of Sandy Coastal in Shandong[D]. Taian: Shandong Agricultural University, 2009. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10434-2009234581.htm (  0) 0) |

| [18] |

张泽华.海阳港建设对砂质海岸影响的研究[D].青岛: 中国海洋大学, 2012. Zhang Z H. Study on Impacts of The haiyang Harbor's Construction on the Sandy Coast[D]. Qingdao: Ocean University of China, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10423-1012504120.htm (  0) 0) |

| [19] |

赵彤彤.海阳市土地整治潜力与时空布局研究[D].济南: 山东师范大学, 2014. Zhao T T. Study on Land Consolidation Potential and Spatial-Temporal Layout in Haiyang City[D]. Jinan: Shangdong Normal University, 2014. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10445-1014193065.htm (  0) 0) |

| [20] |

贾燕锋.陕北典型小流域立地-群落-土壤侵蚀量的对应模拟研究[D].咸阳: 中国科学院教育部水土保持与生态环境研究中心, 2011. Jia Y F. Corresponding Simulation on Sites-Communities-Soil Loss of the Typical Watersheds in Northern Shanxi Provice[D]. Xianyang: Research Central of Soil and Water Conservation, 2011. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-80129-1012005973.htm (  0) 0) |

| [21] |

张晓云, 叶夏, 黄曦, 等. 基于GIS和USLE的朱溪河小流域土壤侵蚀量估算[J]. 安全与环境工程, 2011, 18(3): 51-54. Zhang X Y, Ye X, Huang X, et al. Estimation of soil erosion in Zhuxi river watershed based on GIS and USLE[J]. Safety and Environmental Engineering, 2011, 18(3): 51-54. DOI:10.3969/j.issn.1671-1556.2011.03.011 (  0) 0) |

| [22] |

倪九派, 傅涛, 李瑞雪, 等. 应用ARC/INFO预测芋子沟小流域土壤侵蚀量的研究[J]. 水土保持学报, 2001, 15(4): 29-32. Ni J P, Fu T, Li R X, et al. Supplying geographical information system ARC/INFO to predict soil erosion of watershed[J]. Journal of Soil and Water Conservation, 2001, 15(4): 29-32. DOI:10.3321/j.issn:1009-2242.2001.04.008 (  0) 0) |

| [23] |

王成.龙河流域土地利用/覆被变化与土壤侵蚀效应评价[D].重庆: 西南大学, 2013. Wang C. Land Use/Cover Change and Soil Erosion Effect Assessment in Longhe Watershed[D]. Chongqing: Southwest University, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10635-1013265831.htm (  0) 0) |

| [24] |

周泽丽.重庆典型岩溶山区LUCC与土壤侵蚀的关系研究-以金佛山地区为例[D].重庆: 西南大学, 2010. Zhou Z L. The Relationship Between Soil Erosion and LUCC in Typical Karst Mountainous Area in Chongqing[D]. Chongqing: Southwest University, 2010. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10635-1015337603.htm (  0) 0) |

| [25] |

王文海, 吴桑云. 山东省海岸侵蚀灾害研究[J]. 自然灾害学报, 1993, 2(4): 60-66. Wang W H, Wu S Y. A study on the disasters caused by coastal erosion in Shandong province[J]. Jouranl of Natural Disasters, 1993, 2(4): 60-66. (  0) 0) |

| [26] |

夏东兴, 武桂秋, 杨鸣(主编).山东省海洋灾害研究[M].北京: 海洋出版社, 1999. Xia D X, Wu G Q, Yang M. Study on Marine Disasters in Shandong Province[M]. Beijing: China Ocean Press, 1999. (  0) 0) |

| [27] |

张绪良. 山东省海洋灾害及防治研究[J]. 海洋通报, 2004, 23(3): 66-72. Zhang X L. Marine disasters and their reduction in Shandong province[J]. Marine Science Bulletin, 2004, 23(3): 66-72. DOI:10.3969/j.issn.1001-6392.2004.03.010 (  0) 0) |

| [28] |

陈吉余(主编).中国海岸侵蚀概要[M].北京: 海洋出版社, 2010. Chen J Y. Summary of Coastal Erosion in China[M]. Beijing: China Ocean Press, 2010. (  0) 0) |

| [29] |

夏东兴, 边淑华, 丰爱平, 等. 海岸带地貌学[M]. 北京: 海洋出版社, 2014. Xia D X, Bian S H, Feng A P, et al. Coastal Zone Geomorphology[M]. Beijing: China Ocean Press, 2014. (  0) 0) |

| [30] |

岳娜娜.离岸人工岛对沙质海岸的影响研究[D].青岛: 中国海洋大学, 2008. Yue N N. Impact Studies of the Man-Made Island Project to the Vicinity of Area on the Sandy Coast[D]. Qingdao: Ocean University of China, 2008. http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis/Y1337916 (  0) 0) |

| [31] |

宫立新.山东半岛东部海滩侵蚀现状与保护研究[D].青岛: 中国海洋大学, 2014. Gong L X. Erosion Situation and Protection of Beach in Eastern Part of Shandong Peninsula[D]. Qingdao: Ocean University of China, 2014. http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis/D548550 (  0) 0) |

| [32] |

任智会, 胡日军, 张连杰, 等. 海阳砂质海岸岸滩演化[J]. 海洋地质前沿, 2016, 32(11): 18-25. Ren Z H, Hu R J, Zhang L J, et al. Evolution of the sandy beach in Haiyang[J]. Marine Geology Frontiers, 2016, 32(11): 18-25. (  0) 0) |

| [33] |

中华人民共和国水利部.土壤侵蚀分类分级标准Sl190-2007[S].北京: 水利电力出版社, 2008. The Ministry of Water Resources of the People's Republic of China. Standard for Classification and Grade of Soil Erosion Sl190-2007[S]. Beijing: Water Resources and Electric Power Press, 2008. (  0) 0) |

2. College of Environmental Science and Engineering, Ocean University of China, Qingdao 266100, China

2018, Vol. 48

2018, Vol. 48