2. 中国海洋大学环境科学与工程学院,山东 青岛 266100;

3. 陕西省铁道及地下交通工程重点实验室(中铁一院),陕西 西安 710073;

4. 青岛理工大学土木工程学院,山东 青岛 266033

近年来,随着社会经济的发展与进步,中国进入了地铁建设的高峰期,随之面临的困难则是各种复杂地质条件。尤其在大断面隧道施工时,还需结合分层分部等限挖措施,减小临空面积,以保证掌子面的稳定。相比全断面开挖,限挖法(分层分部开挖等)的成本要高很多,因此,意大利学者Pietro Lunardi提出一种替代思路,即通过加固超前核心土,人为地改善掌子面的自稳能力,从而创造出全断面开挖条件,这就是新意法(岩土控制变形分析ADECO-RS)的主要思想[1]。

根据前人的研究[2-7],新意法更重视隧道加固措施,把隧道加固措施视为调控隧道变形不可或缺的工具,这对于加固软弱地层具有非常明显的优势。但由于新意法施工高度突出机械化的理念,在国内并未广泛应用。

在过去的10多年中,新意法不仅在国外得到了广泛的研究及工程应用[8-12],在我国也有一些工程尝试性的对新意法进行了应用与研讨,如旷文涛等[13]以浏阳河隧道为研究对象,通过模型试验、数值模拟以及现场监控量测分析等,对隧道新意法施工的稳定性进行了评价研究;王克忠等[14]以野猪山隧道为研究对象,采用数值仿真模拟分析了新意法和台阶法开挖时掌子面的变形特点,验证了新意法施工可有效抑制掌子面变形;张允海等[15]进行了新意法在卵形大断面富水全风化凝灰岩隧道中应用的研究。

尽管国内学者近年来的研究为新意法的引进提供了有力的技术支撑[16-20],但由于我国对新意法全断面开挖的实践尚处于起步阶段,工程经验较少、没有形成相应的技术指南,因此,有必要对新意法施工效果及其优化进行力学研究,从而为示范性工程的实施提供支撑。

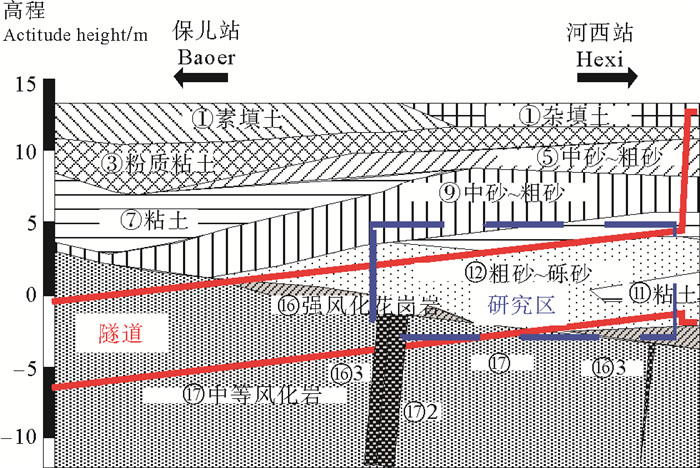

青岛地铁3号线保儿~河西区间隧道开挖标准面高6.65 m,宽6.35 m,埋深8.15~13.0 m。该施工段靠近张村河,围岩为Ⅵ级围岩富水砂层段。隧道由河西站作为起始点进行开挖,开挖进洞后穿越富水的粗砂~砾砂层,隧道主体91%位于富水砂层中。开挖显示,隧道进洞后穿越富水的B12层粗砂~砾砂层,该砂土层呈中密~密实状,以粗砾砂为主,含约5%~30%粘性土,部分呈粘性土胶结状,混有较多圆角砾和Ф1~8 cm卵碎石,局部混有风化碎屑。

本文以青岛地铁保儿~河西区间隧道为研究对象,基于自行设计的模型试验,验证新意法在富水砂层隧道开挖中的适用性,以及研究施工过程中的变形机理,以期对新意法施工工艺、关键控制技术等进行充分的认识,供后续类似工程提供参考。

1 模型材料 1.1 模型材料参数试验研究区地质剖面图如图 1所示。以青岛地铁保尔儿~河西区间隧道富水砂层段土体力学参数为对比基础,确定模型材料力学参数(见表 1)。

|

图 1 保河区间砂层段地质纵断面图 Fig. 1 Geological profile map of sand bed in Baohe section |

|

|

表 1 富水砂层地层原型与模型物理力学参数对照表 Table 1 Comparison of physical and mechanical parameters between prototype and model of water-rich sand bed |

注浆加固体模拟材料的选取,根据相似准则推导出所建地层模型与施工现场地层条件的相似比1:25,并通过施工现场测得的注浆及旋喷桩加固体的抗压强度,来确定所选材料的力学参数(见表 2)。

|

|

表 2 加固材料原型与模型参数对照表 Table 2 Comparison table between prototype and model parameters of reinforced materials |

选取依托工程附近河流中粘粒含量较小的清洁河砂(粒度0.15~0.5 mm)做为模型材料配比的骨料。

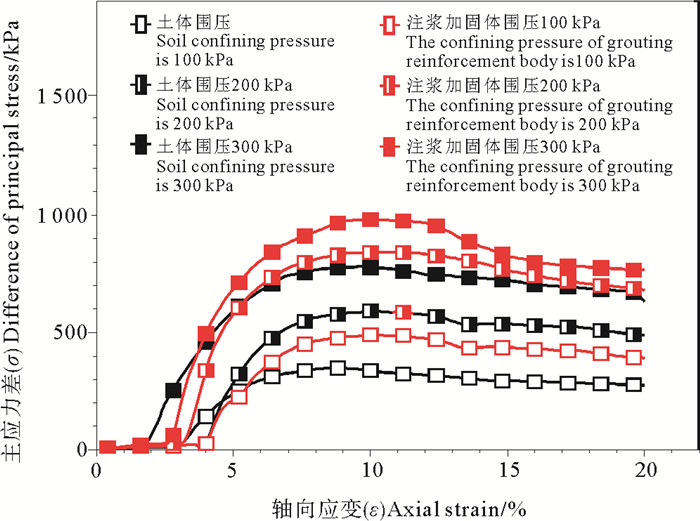

1.2.1 模型砂土三轴强度试验对选用砂土进行三轴固结不排水剪切试验,使实验材料满足强度相似比,采用试验指标评估注浆加固体材料抗剪切破坏强度。不同围压条件下,测试砂样及注浆模拟加固体试样的饱和不排水三轴抗剪强度应力-应变关系如图 2所示。

|

图 2 砂样及注浆加固体模拟试样的应力-应变关系 Fig. 2 Stress-strain relationship of sand sample and grouting plus solid simulated sample |

根据Mohr-Coulomb强度理论,计算得出相应的强度参数。抗压强度计算如式(1)所示:

| $ {{\sigma }_{c}}=\frac{2c\ cos\varphi }{1-sin\varphi }~。$ | (1) |

式中:c为粘聚力(kPa);φ为内摩擦角(°)。

砂土试样的粘聚力为1.18 kPa,内摩擦角为38°,计算得出其抗压强度为4.839 kPa,满足试验要求强度。

在所用砂土中按比例加入石膏、石灰和膨润土,用于模拟实验用注浆加固体,其比例为砂土:石膏:石灰:膨润土=3:0.7:0.3:0.1。注浆加固体试样粘聚力为5.5 kPa,内摩擦角为31°,可得其抗压强度为19.44 kPa,满足试验强度要求。

1.2.2 旋喷桩模拟材料抗压试验模拟旋喷桩加固体的材料需要具有强度低、性能稳定、非亲水性等特征,要求其在试验过程中不能遇水分解,以此来分析水在加固体中的渗流规律。基于此,本文选用外涂有机油的石膏作为旋喷桩加固体的模拟材料。

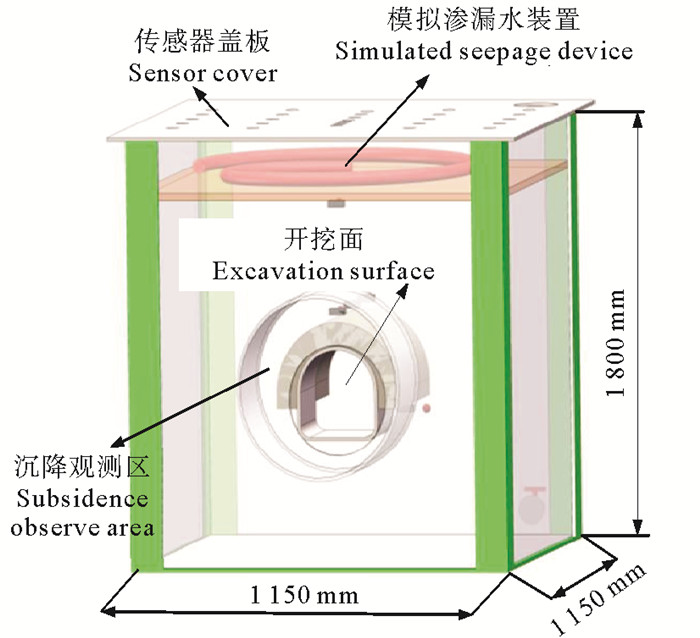

2 模型试验系统设计试验采用自行设计的模型箱进行,总体示意图如图 3所示,模型箱尺寸为1 150 mm×1 150 mm×1 800 mm。其主体由厚度为20 mm的有机玻璃板焊接而成,为保证其拥有足够的刚度,用三角钢设置了横向和纵向的钢肋。上覆自制PVC盖板,用于固定测点,便于测量地表沉降。

|

图 3 模型箱总体示意图 Fig. 3 Overall diagram of the model box |

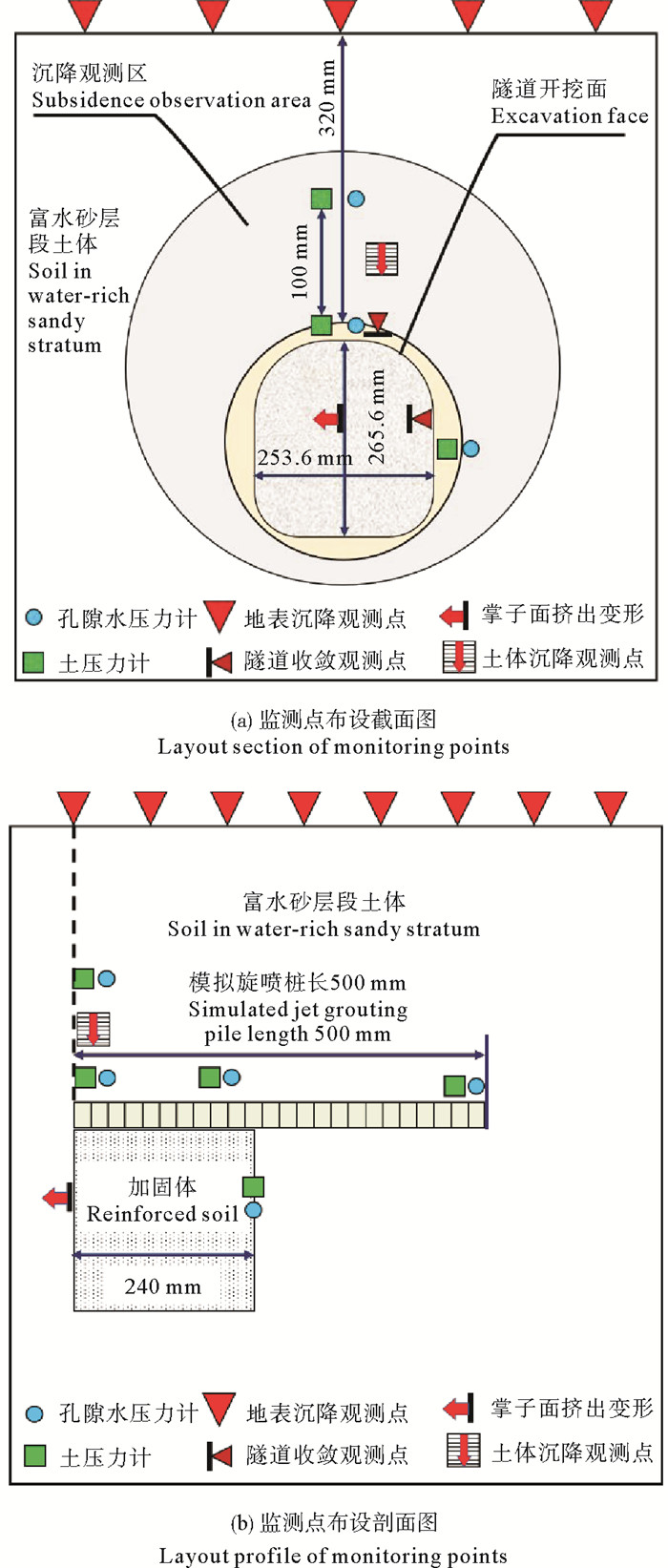

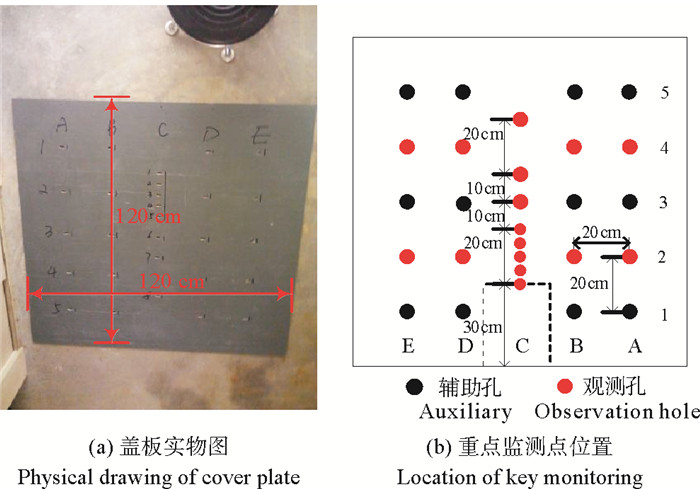

监测点布设如图 4所示。

|

图 4 监测点布设图 Fig. 4 Layout of monitoring points |

根据模型箱的尺寸,将孔土压力传感器布设于模拟掌子面上方100和200 mm的位置,预先将其放入相应地层位置。

2.2 核心土位移测量采用端头被扩大的位移传感器进行核心土位移测量,消除传感器作用力对土体变形产生影响的可能。采用内置传感器测量土体收敛变形情况,使位移传感器端头位于土体内部,通过差值测量土体变形,如图 5所示。

|

图 5 地表观测点断面分布图 Fig. 5 Surface observation point cross-section distribution map |

试验中为了保证所得数据的准确度,地表沉降位移变形采用高精度激光测距仪进行监测。为固定监测点位置,将尺寸为1 200 mm×120 mm的PVC盖板(如图 5(a)所示)置放于模型箱顶部,在盖板上设计有观测孔对应观测点位置。地表沉降变形监测共布设5个间距为200 mm的监测断面,测点数量为16(见图 5(b)),其中断面C为隧道开挖方向纵线,包括8个测点,并将靠近开挖方向的测点进行加密布设。实验过程中将测距仪紧贴于盖板观测孔之上进行监测。

2.4 模型箱注水、排水装置为保证水流的畅通,避免排水阀堵塞,在模型箱底部放置厚度为100 mm的砾石过滤层,用以阻挡砂土堆积在排水阀进水口,如图 6所示,并在砂层中预先放置3根PVC花管,以正三角形均匀地布设在隧道上方,保证砂层土体充分饱和。此外,为模拟实际存在的渗漏水情况,在砂土中埋入漏水软管,如图 7所示。

|

图 6 过滤层 Fig. 6 Filter layer |

|

图 7 模拟渗漏水装置 Fig. 7 Simulated leakage devic |

(1) 选用低溶水性的优质石膏作为胶凝剂制作模型试件,并在表面涂一层机油,使其具有良好的非亲水性,通过大量实验证明,该材料制作的模型适合于模拟“固-液”两相耦合场。

(2) 全断面注浆部分材料强度要求低,采用石膏作为粘结剂,石灰作为松散剂,膨润土作为非亲水性物质,为原材料进行模型材料的配比试验。以石灰粉作为分层材料,每隔100 mm铺设石灰粉,按1:25建立试验模型。

(3) 旋喷桩相似材料除必须具有容重大、强度低、性能稳定等特点外,还必须同时具备非亲水性(模型遇水不崩解,可以观察水的渗流过程),因此采用石膏制作模具,并涂机油,以提高其隔水性能。

3 试验步骤模型试验实施步骤如下:

(1) 传感器率定;

(2) 在模型箱内填砂,进行分层夯实,以100 mm为一层,每层间用石灰隔断;

(3) 布设传感器,将水土压力计置于固定位置处;

(4) 将预先完成的模拟旋喷桩进行埋设,并使用小导管注浆对空隙进行填实,

(5) 继续填砂至距离模拟隧道拱顶500 mm处;

(6) 使用预埋的PVC花管调节水头高度;

(7) 等待24 h,使砂层饱和固结;

(8) 确保模型箱密封情况后,以每循环进尺为40 mm,使用铁铲人工进行开挖;

(9) 开挖完成后,涂抹10 mm石膏模拟混凝土喷层,并将预先做好的钢拱架放入以作支护;

(10) 将位移计按照设计埋设于开挖面土体中,监测掌子面的位移变形情况。

4 试验结果及分析 4.1 实验现象分析 4.1.1 第一环开挖开挖过程中,渗漏水现象明显,土体发生微量变形,周边围岩变形幅度较小,表明旋喷桩及小导管加固对土体稳定性具有很好的控制作用,在施做钢拱架后,土体变形趋于稳定。

在保持水位的前提下,掌子面的开挖依旧造成涌水量较大、水位下降的现象。经测量,水位一直处于掌子面腰线位置,且开挖过程中,水流一般会由加固体潜在缝隙出现渗漏情况,若加固体受水流侵蚀过强,容易产生管涌现象,对加固体与隧道开挖的安全性造成较大的影响。

第一环开挖总用时90 min,在此过程中,地面沉降保持良好,未出现明显变形,这说明在富水且有补充水源的地层中开挖时,新意法施工控制变形效果较好。

4.1.2 第二环开挖第二环开挖掌子面保持情况较好,表明加固对于掌子面核心土的控制具有较好的效果。由于拱脚处加固不够,在较强的水土压力影响下,发生了涌水冒砂现象,沙土以流塑态迅速进入隧道内部(见图 8)。

|

图 8 涌水冒砂现象 Fig. 8 Water and sand gushing phenomenon |

停止水位维持后,隧道壁上留下涌水通道(见图 9),表明沙土在无渗透力的作用下具有一定的成拱能力。试验现象表明:富水砂层开挖时,在注意加固拱顶的同时,对拱脚位置应做全面的防护;加固体应注意连接性,每一环加固应注意搭接处的密封性,以防止地下水的侵入而造成管涌现象。

|

图 9 加固体薄弱环节 Fig. 9 Solid weakness |

第二环开挖完成后,继续循环开挖,采取不做喷层及钢拱架支护且增大水压的方法来确定加固体的极限状态。

开挖3~5循环过程中没有异常,开挖至第6循环时突然出现土体坍塌(见图 10)。破坏发生位置靠近小导管加固体尾端,由于模拟隧道上方还有旋喷桩支护,并没有引起较大的地面沉降。待稳定后,继续在无任何支护的状况下进行开挖。

|

图 10 隧道坍塌 Fig. 10 Tunnel collapse |

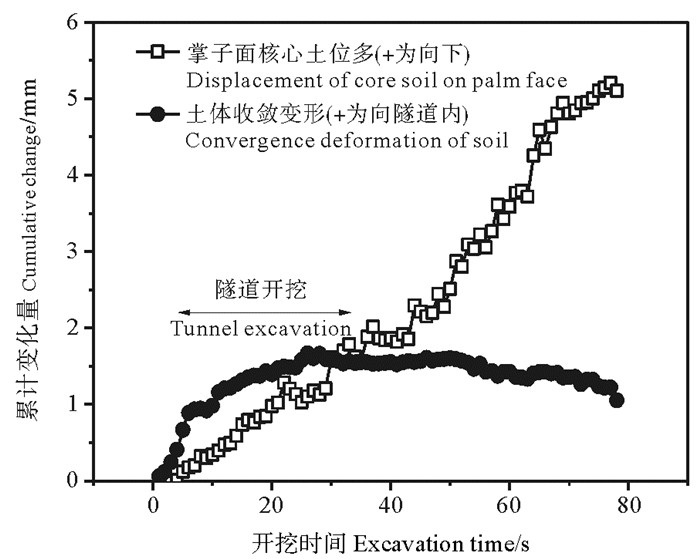

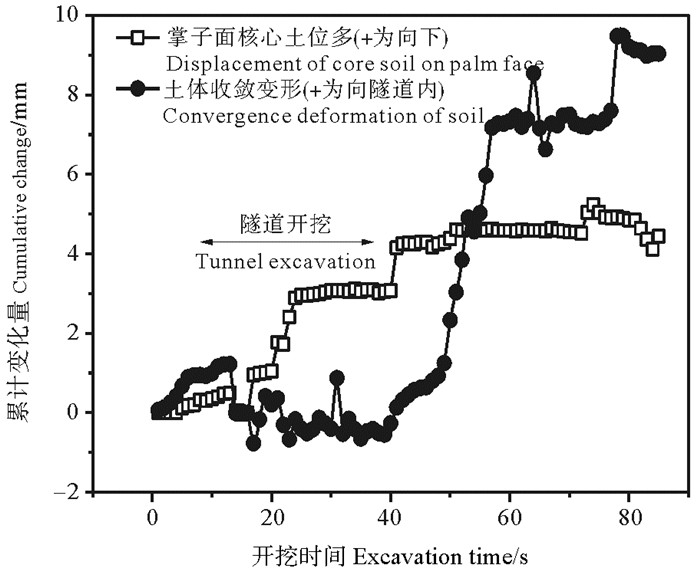

对第一环开挖和第二环开挖后掌子面核心土和拱顶的收敛变形进行分析(见图 11,12)。

|

图 11 第一环开挖位移 Fig. 11 Excavation displacement of the first ring |

|

图 12 第二环开挖位移 Fig. 12 Excavation displacement of the second ring |

可看出,模拟隧道开挖过程中掌子面位移和拱顶收敛变形较小,在该试验中掌子面核心土位移最大为6 mm,隧道内收敛变形最大为10 mm,说明控制核心土起到了较好的支护效果。

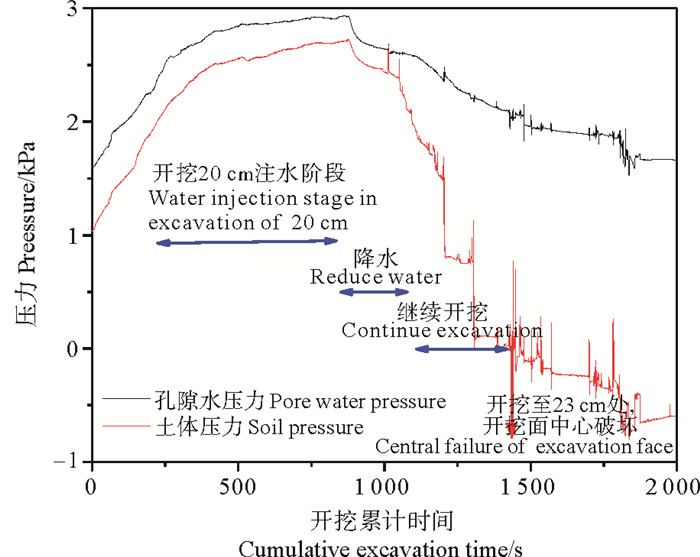

4.2.2 孔隙水压力和土压力在极限破坏状态试验中,孔隙水压力和土压力的变化如图 13所示。

|

图 13 极限破坏状态试验孔压与土压变化 Fig. 13 Change of pore pressure and soil pressure in ultimate failure state test |

孔隙水压力监测点与土压力监测点位于旋喷桩加固体模型材料上方,在出现极限破坏前,掌子面上方土压力下降迅速,孔隙水压力和土压力都不断波动,说明此时土体出现滑动破坏。

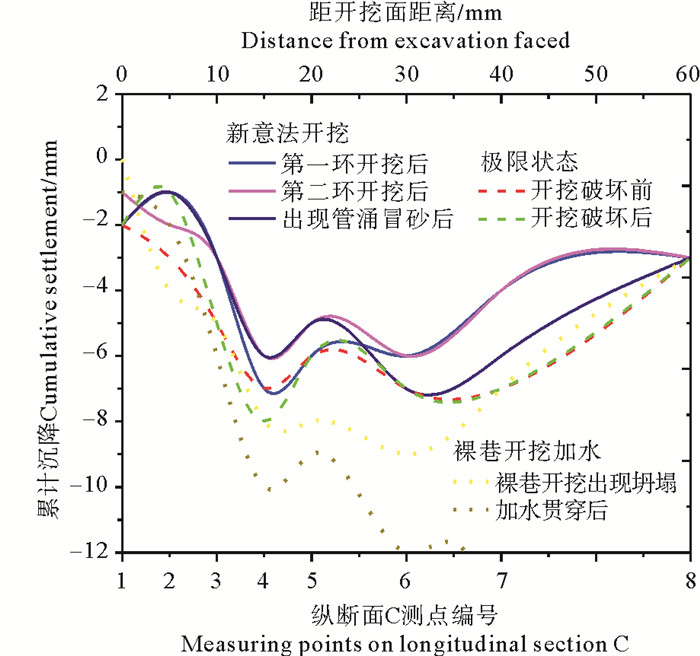

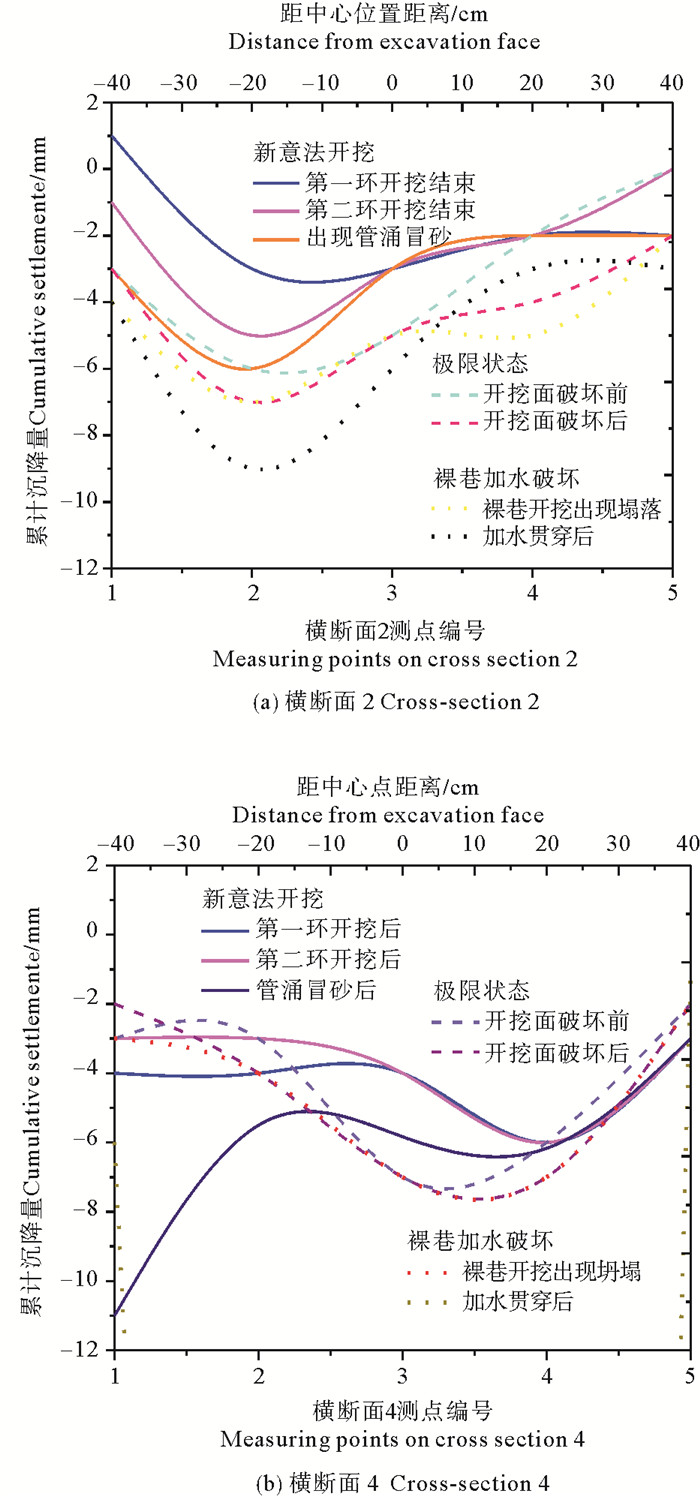

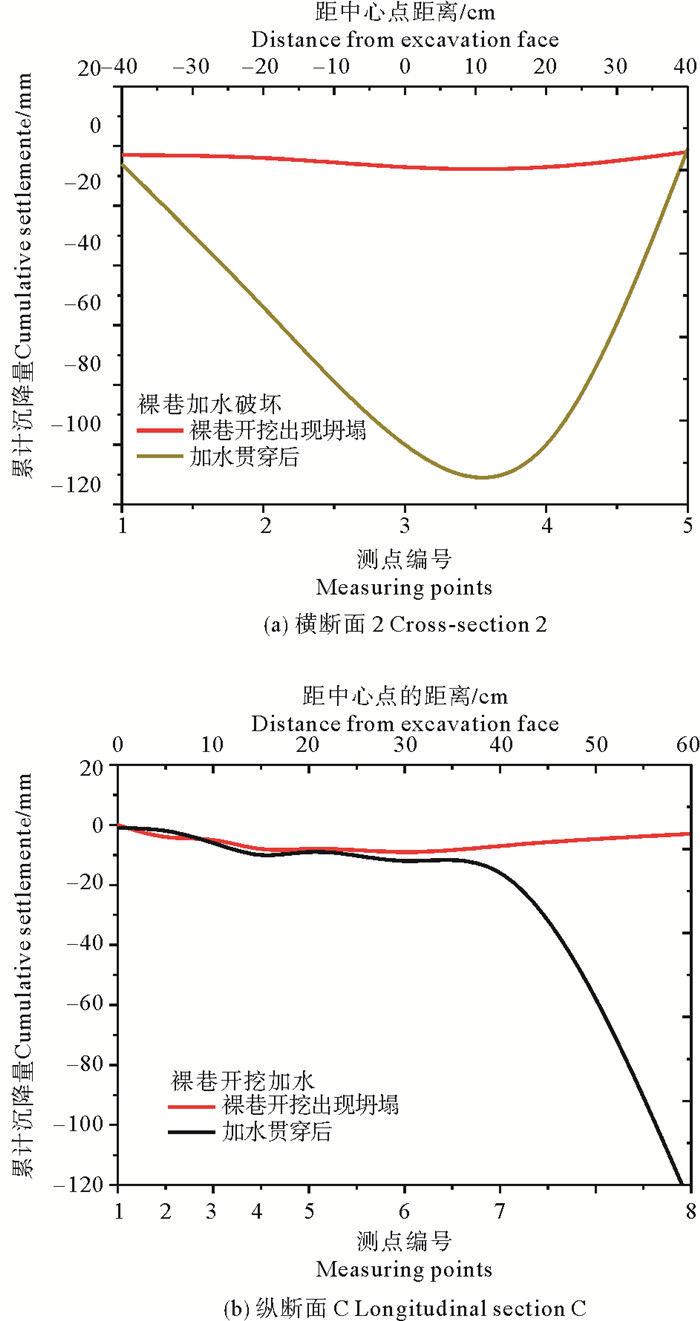

4.2.3 地表沉降分析试验过程中,取与设计盖板相对应的纵断面C和横断面2、4来反映地表沉降的变化情况,纵断面C不同工况下沉降槽曲线如图 14所示,横断面2、4不同工况下沉降槽曲线如图 15所示,图 16为地面塌陷时的地表形态。

|

图 14 纵断面C不同工况下沉降槽曲线 Fig. 14 Surface settlement section location |

|

图 15 横断面不同工况下的沉降槽曲线 Fig. 15 Settlement trough curve under different working conditions of cross-section |

|

图 16 塌陷后地表形态 Fig. 16 Surface morphology after collapse |

从图中可以看出,地表变形沉降值最大的位置一般都位于隧道掌子面上方。在前两环开挖过程中,因为有各种加固支护措施的存在,地表沉降值变化幅度较小,表明加固体具有较好的支护作用。在前两环开挖结束后继续进行极限状态试验,在缺少喷层及钢拱架支撑的情况下,模拟隧道内部出现了较小程度的坍塌,地表沉降受到的影响较小。在随后的无支护模拟隧道开挖破坏试验中,一开始洞内出现坍塌的预兆时,地表沉降并没有受到较大的影响,但当水压力增加到一定程度后,地表在瞬间发生激烈沉降,隧道拱顶上方形成贯穿坍塌。

5 结论本文以青岛地铁3号线保儿—河西区间隧道为依托,模拟新意法在富水砂层隧道中施工的过程,得出四个施工注意要点:

(1) 在隧道开挖地层含水量较高的情况下,砂土层围岩发生的变形不属于弹塑性变形,因此砂土层围岩仅通过强度计算不足以判断其稳定性;

(2) 在含水量较高的情况下,砂土和地下水的压力基本作用于加固体之上,地表变形仍然很小,可为加固设计提供依据;

(3) 新意法在施工中,应注意加固体的搭接,保持加固体的连续性与完整性,同时由于水压力的作用,拱脚处易受破坏,因此需进行一定厚度的加固,防止管涌现象。

(4) 富水砂层中,由于砂土性质非常不稳定,必须严密监测掌子面核心土的变形位移,因为当存在渗漏水情况时,砂土层很可能发生瞬时变形。

| [1] |

Pietro Lunardi. 岩土控制变形分析法(ADECO-RS)[M]. 北京: 中国铁道出版社, 2011. Pietro Lunardi. Geotechnical Deformation Control Analysis Method (ADECO-RS)[M]. Beijing: China Railway Publishing House, 2011. (  0) 0) |

| [2] |

唐勇三, 林剑飞, 叶飞, 等. 基于新意法原理的隧道全断面预加固效果研究[J]. 公路, 2017, 62(11): 296-301. Tang Yong-San, Lin Jianfei, Ye Fei, et al. Study on the pre-strengthening effect of tunnel full section based on the principle of new meaning method[J]. Road, 2017, 62(11): 296-301. (  0) 0) |

| [3] |

赵岩, 冯东阳, 蔡永昌. 新意法隧道核心土稳定性模拟分析与加固策略研究[J]. 地下空间与工程学报, 2017, 13(S1): 257-262. Zhao Yan, Feng Dong-yang, Cai Yong-chang. Simulation analysis and reinforcement strategy research on the stability of core soil in Xinyi tunnel[J]. Journal of Underground Space and Engineering, 2017, 13(S1): 257-262. (  0) 0) |

| [4] |

杨涛.基于新意法的软弱围岩隧道预加固作用分析[D].西安: 长安大学, 2017. Yang Tao. Analysis of Pre-Reinforcement of Weak Surrounding Rock Tunnel Based on Xinyi Method[D]. Xi'an: Chang'an University, 2017. https://www.ixueshu.com/document/79da8b70f0a1bdbad8af02fb504a4c5c318947a18e7f9386.html (  0) 0) |

| [5] |

唐勇三. 新意法在隧道工程机械化施工中的应用[J]. 筑路机械与施工机械化, 2016, 33(3): 36-40. Tang Yong-San. Application of Xinyi method in mechanized construction of tunnel engineering[J]. Road Construction Machinery and Construction Mechanization, 2016, 33(3): 36-40. (  0) 0) |

| [6] |

贾涛.基于新意法的隧道工程施工原理及其应用研究[D].西安: 长安大学, 2016. Jia Tao. Study on Construction Principle and Application of Tunnel Engineering Based on Xinyi Method[D]. Xi'an: Chang'an University, 2016. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10710-1016749343.htm (  0) 0) |

| [7] |

林剑飞, 蔡勇, 陈俊凡. 新意法及其与新奥法的异同分析[J]. 筑路机械与施工机械化, 2016, 33(3): 31-35. Lin Jian-fei, Cai Yong, Chen Jun-fan. Xinyi method and its similarities and differences with New Austrian method[J]. Road Construction Machinery and Construction Mechanization, 2016, 33(3): 31-35. (  0) 0) |

| [8] |

张磊. 新意法在国外隧道不良地质中的应用[J]. 西部交通科技, 2016(2): 63-69. Zhang Lei. Application of Xinyi method in bad geology of tunnels abroad[J]. Western Transportation Technology, 2016(2): 63-69. (  0) 0) |

| [9] |

翟进营, 唐静. 新意法在法国里昂—马赛高速铁路Tartaiguille隧道建设中的应用[J]. 隧道建设, 2009, 29(2): 208-215. Zhai Jin-ying, Tang Jing. Application of new Italy method in tartaiguille tunnel construction of Lyon-Marseille high-speed railway in France[J]. Tunnel Construction, 2009, 29(2): 208-215. (  0) 0) |

| [10] |

Lunardi P, Barla G. Full face excavation in difficult ground[J]. Geomechanik und Tunnelbau, 2014, 7(5): 461-468. DOI:10.1002/geot.201400037

(  0) 0) |

| [11] |

Barla G. Full-face excavation of large tunnels on difficult condition[J]. Rock Mechanics & Geotechnical Engineering, 2016, 8(3): 294-303.

(  0) 0) |

| [12] |

Oreste P P, Dias D. Stabilisation of the excavation face in shallow tunnels using fibreglass dowels[J]. Rock Mechanics & Geotechnical Engineering, 2012, 45(4): 499-517.

(  0) 0) |

| [13] |

旷文涛, 漆泰岳, 周捷, 等. 新意法在浏阳河隧道施工中的应用[J]. 公路隧道, 2010(1): 18-21. Kuang Wentao, Chu Taiyueh, Zhou Jie, et al. Application of new method in Liuyang River tunnel construction[J]. Highway Tunnel, 2010(1): 18-21. (  0) 0) |

| [14] |

王克忠, 朱海斌, 孔令民, 等. 新意法在野猪山隧道施工中的应用研究[J]. 浙江工业大学学报, 2017, 45(3): 237-242. Wang Kezhong, Zhu Haibin, Kong Linmin, et al. Application of Xinyi method in construction of wild pig mountain tunnel[J]. Journal of Zhejiang University of Technology, 2017, 45(3): 237-242. (  0) 0) |

| [15] |

张允海, 蓝柳海, 周晨. 新意法在卵形大断面富水全风化凝灰岩隧道中的应用[J]. 公路, 2017, 62(7): 310-316. Zhang Yun-hai, Blue Liu-hai, Zhou Chen. Application of Xinyi method in water-rich tuff tunnel with large oval section[J]. Road, 2017, 62(7): 310-316. (  0) 0) |

| [16] |

孙付峰, 刘涛, 雷刚. 新意法在富水砂层的适用性研究[J]. 现代隧道技术, 2014, 51(1): 171-178. Sun Fu-feng, Liu Tao, Lei Gang. Study on applicability of Xinyi method in water-rich sand bed[J]. Modern Tunneling Technology, 2014, 51(1): 171-178. (  0) 0) |

| [17] |

刘江涛, 崔宏伟, 王振强. "新意法"在未成岩富水粉细砂层隧道中的适用性研究[J]. 兰州交通大学学报, 2012, 31(4): 53-56. Liu Jiang-tao, Cui Hong-wei, Wang Zhen-qiang. Study on the applicability of Xinyi method in undiagenetic water-rich fine sand tunnel[J]. Journal of Lanzhou Jiaotong University, 2012, 31(4): 53-56. (  0) 0) |

| [18] |

张允海, 蓝柳海, 周晨. 新意法在卵形大断面富水全风化凝灰岩隧道中的应用[J]. 公路, 2017, 62(7): 310-316. Zhang Yun-hai, Blue Liu-hai, Zhou Chen. Application of Xinyi method in water-rich tuff tunnel with large oval section[J]. Highway, 2017, 62(7): 310-316. (  0) 0) |

| [19] |

Hong Y, Ng C W W, Liu T, et al. Three-dimensional deformation behaviour of a multi-propped excavation at a "greenfield" site at Shanghai soft clay[J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2015, 45: 249-259. DOI:10.1016/j.tust.2014.09.012

(  0) 0) |

| [20] |

雷刚, 刘涛, 苏秀婷. 富水砂层中地铁隧道施工降水现场试验研究[J]. 现代隧道技术, 2016, 53(2): 173-181. Lei Gang, Liu Tao, Su Xiu-ting. Field test study on precipitation of subway tunnel construction in water-rich sand bed[J]. Modern Tunnel Technology, 2016, 53(2): 173-181. (  0) 0) |

2. College of Environmental Science and Engineering, Ocean University of China, Qingdao 266100, China;

3. Shanxi Railway and Underground Traffic Engineering Key Laboratory (FSDI), Xi'an 710043, China;

4. College of Civil Engineering, Qingdao University of Technology, Qingdao 266033, China

2020, Vol. 50

2020, Vol. 50