渤海为中国纬度最高的近封闭内海,盐度低,受冬季寒冷气温影响每年均会结冰[1],严重海冰灾害约每5年发生一次,局部海冰灾害每年均会发生。冰层条件恶劣时,海冰可覆盖渤海70%以上面积,其发生频次、影响范围和持续时间具有较强的不确定性,给船舶航行、港口作业以及海洋建筑物安全带来严重威胁,造成的经济损失严重[2]。

海冰研究主要从海冰观测、海冰经验公式、物理实验与海冰模拟四个方面展开。目前遥感监测为海冰观测主要手段,孙静琪等[3]基于AVHRR、MODIS、GOCI遥感数据对1988—2018年渤海海冰冰情年际和年内时空变化特征进行分析,发现海冰日均面积和厚度变化均呈现单峰状。张永梅等[4]结合遥感影像资料,基于变分水平集及其快速分裂Bregman算法提高了海冰外缘线提取精度和时间效率。Hua等[5]利用数学统计方法将气象资料与海冰观测资料相结合建立了海冰经验公式,并讨论了气温与海冰面积的关系,发现海冰面积在冻冰阶段和融冰阶段分别与累积冻冰温度和累积融冰温度线性相关。Yu等[6]基于NEMO4.0-SI3建立了可以有效模拟海冰季节性演化与长期年际变化的海冰耦合模型,为探究海洋生态系统气候变化背景下海冰变化提供一定依据。

渤海海冰以浮冰为主,浮冰在风应力、海流应力、科氏力、冰内应力、波浪等的共同作用下不断发生漂移和形变[7]。Yan等[8]利用模拟冰模型进行渤海海冰漂移试验,发现潮流、风对海冰漂移均有重要作用,且潮流起主导作用。风向与流向一致时,促进冰移动;风向与流向相反时,抑制冰移动。潮流对海冰漂移的作用具有周期性,长距离海冰漂移是由于风的单向作用[9]。张娜等[10]通过建立冰-海耦合数学模型,探究寒潮天气下取水口附近高风险冰块粒子运动规律,结果表明冰块粒子难以进入取水口。利用遥感数据监测海冰运动可获取海冰速度、位移、轨迹等运动参数[11]。Song等[12]建立了一套基于GPS的海冰定位跟踪系统,可准确绘制海冰轨迹。冰模型物理试验与基于拉格朗日方法的海冰数学模型,尽管可直观呈现局部海冰漂移情况,但无法体现渤海海冰整体运动规律。遥感影像虽可呈现渤海整体范围海冰分布情况,但受观测时间与观测条件等因素限制,难以提供连续、全面的时空信息,且遥感影像观测结果只可反映多种动力因素共同作用下的海冰漂移情况,无法分离不同因素对海冰漂移的影响。而数值模拟在深入分析海冰的物理特性与演变规律方面具有显著优势,便于强调某一影响因素对海冰漂移的影响,为预测海冰变化趋势、冰区航行与资源利用提供重要依据。

因此,本文利用Delft-3D建立渤海冬季三维海冰-潮流-大气数值耦合模型,发现该模型可以较好地模拟渤海海冰生消、运动情况。利用该数值模型探究潮流、风对渤海海冰移动的影响及海冰漂移时的周期性,进一步设置多组试验风况,探究风速、风向对渤海浮冰运动的影响,为工程防护设计提供技术支撑。

1 数值模型建立与验证 1.1 模型控制方程 1.1.1 海冰热力学控制方程冰的生长主要由冰的热力学决定。Delft-3D冰的热通量(Qtot)基于一个简单的一层冰模型[13-14]:

| $ Q_{\mathrm{tot}}=I_{\mathrm{si}}+Q_{\mathrm{ai}}-Q_{\mathrm{br}}-Q_{\mathrm{ei}}-Q_{\mathrm{si} }。$ | (1) |

式中:Qtot为通过自由表面的总热通量;Isi为净入射太阳辐射;Qbr为反射辐射;Qei蒸发热量;Qsi为对流热。

| $ I_{\mathrm{si}}=(1-\alpha) Q_{\mathrm{sc}} f\left(F_{\mathrm{c}}\right) \text { 。} $ | (2) |

式中:Qsc为无云层覆盖天空的太阳辐射;α为反射系数;Fc为云覆盖率。

| $ Q_{\mathrm{ai}}=(1-r) \varepsilon \sigma T_{\mathrm{a}}^4 g\left(F_{\mathrm{c}}\right) 。$ | (3) |

式中:Ta为空气温度;r为反射系数;ε为冰或水的发射系数;Fc为云覆盖率。

在Delft-3D的冰模型中,认为从冰表面到底层的温度是呈线性分布的。进一步假设冰的导热系数ki,通过冰的热传导系数为

| $ Q_{\mathrm{tot}}=-k_i\left(T_{\mathrm{a}}-T_{\mathrm{f}}\right) / h_{\mathrm{i}}。$ | (4) |

式中:Tf为海水冰点,且认为Ta=Tp+Δt,结合Ta4=Tp4+4Tp3Δt,利用迭代可以确定气温Ta,再反向带入式(4)、式(3)和式(1)可以将总热量和净大气辐射计算出来。

1.1.2 海冰动力学控制方程Delft-3D冰模块动力学主要基于卢万-拉-纽夫海冰模型(LIM-3)[15]。冰在风、水流和内部应力的影响下移动和变形。

x方向风作用于冰的应力为

| $ \tau_{\mathrm{a}}^x=\rho_{\mathrm{a}} C_{\mathrm{d}} U_{10 }^2。$ | (5) |

式中:ρa为空气密度;Cd为风阻力系数;U10为x方向10 m风速。

x方向冰与水之间应力为

| $ \tau_{\mathrm{w}}^x / \rho_{\mathrm{w}}=\frac{k u_*}{\ln \left(-z / z_0\right)}\left(u_{\mathrm{i}}-u_{\mathrm{w}}\right) 。$ | (6) |

式中:ρw为水的密度;uw为水流的表层流速。

1.2 模型参数设置 1.2.1 模拟时间选取渤海海冰冰情根据最大浮冰范围,一般可分为五个等级[16]。近15年海洋灾害公报显示,渤海冰情属常冰年的有9 a、属偏轻冰年与轻冰年的有5 a,属偏重冰年仅1 a,为2009—2010年冬季。2010年1月中下旬达到近30 a同期最严重冰情,该年主要特点为:冰情发生早、海冰发展速度快、浮冰范围大、冰层厚[17]。2009—2010年冬季渤海冰情如表 1所示。2009—2010年冬季气温低,冰情严重,浮冰范围大,离岸距离远,因此选择该年份渤海海冰作为研究对象。

|

|

表 1 2009—2010年渤海冰情统计 Table 1 Bohai Sea ice statistics from 2009 to 2010 |

采用Delft-3D冰模块所支持的正交结构化网格,由软件自带的RGFGRID生成渤海海域计算网格,分辨率为0.012 5°×0.012 5°。垂向网格采用σ坐标系,共分为5层。根据CFL要求与网格计算时间收敛性试验,将计算步长设置为1 min。秋冬季渤海海域强风盛行,黄河三角洲沿岸海域的盐度、温度和沉积物分布垂直均匀。水深数据来自中国人民解放军航海保证部发布的海图,通过Surfer软件进行海图数字化提取获得。

1.2.3 模型初始场与边界设置初始水位和水流速度均为0。初始场与开边界的海温与盐度数据均来自HYCOM全球温度、盐度数据[18-19],时间分辨率为1 d,空间分辨率为1/12(°)×1/12(°)。为保证海洋动力条件的稳定性需求,将海洋动力开边界设置于黄渤海交接处。由于冬季河流冰冻,与渤海物质交换很少,故不考虑河流对本次模拟的影响。模型开边界采用水位-天文潮驱动,选取M2、K1、O1、S2等11个典型分潮。

本次研究的模拟时间为2009年11月1日—2010年3月31日,该时间既包含2009—2010年冬季渤海海冰生长消融时间,又能保证在模型水动力条件稳定后冰开始出现生长,故无需设置初始冰厚度、密集度等参数。

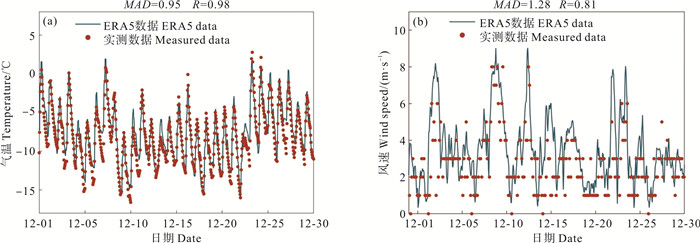

1.2.4 模型大气强迫场验证模型大气强迫场主要有气温、风速、压强、云量与湿度。气象数据均采用ERA5数据,时间分辨率为1 h,空间分辨率为0.25°×0.25°。利用气象台站实测资料对ERA5温度与风速进行验证(见图 1)。结果表明:该再分析资料与实测资料具有较高相关性与较小平均绝对误差,ERA5再分析资料可靠。

|

((a)为锦州气温验证,(b)为营口风速验证。(a) Temperature verification in Jinzhou; (b) Wind speed verification in Yingkou.) 图 1 气象验证 Fig. 1 Meteorological verification |

利用2010年1月1—31日实测潮位数据对模拟潮位结果进行验证,实测潮位点位于122.1°E,北纬40.3°N。利用2009年11月12日12:00—13日12:00实测流速数据对模拟流速结果进行验证,实测流速点位于121.2°E,40.8°N[21]。对比图 2验证成果可见,模拟结果与实测结果有较高相关性。

|

图 2 潮位(a)、流速(b)及流向(c)验证 Fig. 2 Tidal level (a), velocity (b) and direction (c) verification |

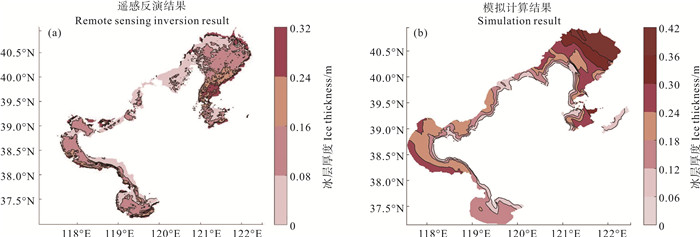

本次模拟结果显示,渤海于2009年11月下旬就已经有海冰出现,至3月下旬完全消融,与《2010年海洋灾害公报》描述一致。利用遥感反演所得到的冰厚度分布结果[21]与本次数值模拟冰厚度分布进行对比(见图 3)显示,模拟冰分布情况与遥感结果基本一致,但模拟冰厚度整体大于遥感反演厚度。这是由于本次数值模型所采用的气象数据分辨率较低,且未考虑冰面表层积雪对冰与大气热量交换的影响。

|

图 3 2010年1月15日MODIS反演与数值模拟海冰结果 Fig. 3 MODIS inversion and numerical simulation of sea ice on January 15, 2010 |

计算并比较2009年12月6日、2010年1月15日、2月15日MODIS卫星遥感影像及数值模拟结果所呈现的海冰外缘距离与海冰面积。2009年12月6日只有辽东湾结冰,此时海冰刚开始生长,厚度小,移动随机性强,模拟结果与卫星结果相比冰外缘距离相对误差较大,但面积相对误差只有2.72%。2010年1月15日,渤海三个海湾外缘线距离及海冰面积模拟结果均较好,相对误差均在10%左右。2010年2月15日,三海湾模拟结果与卫星结果相差较大,但由于此时海冰已经开始消融,海冰漂移更加复杂且模型准确度也还有一定提升空间,整体而言,认为该模型可以基本反映渤海海冰的生长消融过程。

|

|

表 2 2009—2010年渤海海冰数值模拟分布结果与卫星遥感监测分布结果对比 Table 2 Comparison between numerical simulation and satellite remote sensing monitored distribution of Bohai Sea ice form 2009 to 2010 |

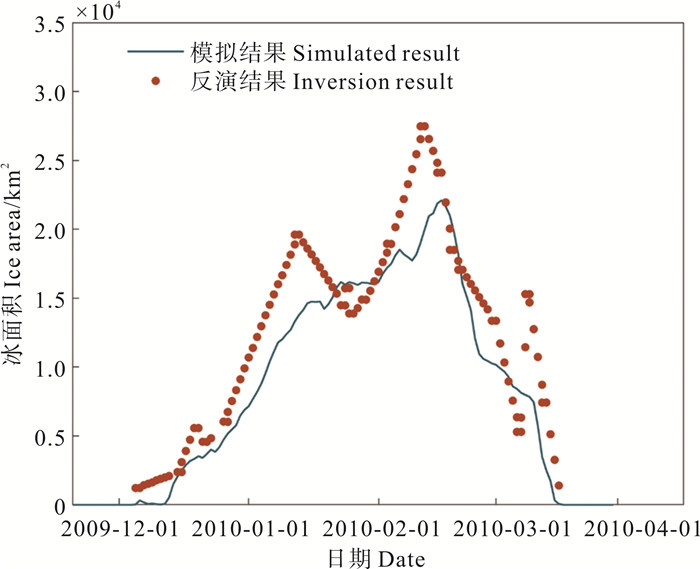

利用张娜[23]的辽东湾MODIS反演海冰面积结果对辽东湾全冰期海冰模拟结果进行进一步验证,发现数值模拟海冰面积结果与遥感反演结果基本一致(见图 4)。

|

图 4 2009—2010年辽东湾海冰面积验证 Fig. 4 Validation of sea ice extent in Liaodong Bay from 2009 to 2010 |

综上所述,本文建立渤海海冰模型,可较好模拟渤海不同时期海冰最大外缘线及海冰面积,且模拟海冰分布情况与卫星遥感影像所反映的海冰分布情况一致,故认为该模型可较好模拟渤海海冰生消过程与漂移情况。

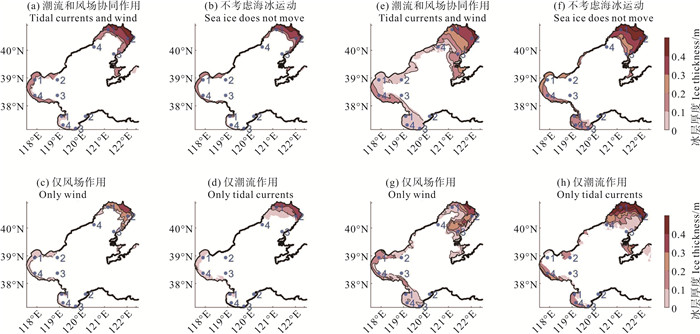

2 动力影响因子对海冰漂移的影响分析 2.1 风、潮流对海冰运动影响分析风与潮流都是渤海浮冰运动过程中所受的主要动力。本节旨在对比浮冰的4种作用条件:潮流和风场协同作用、不考虑海冰运动、仅风场作用、仅潮流作用下的海冰分布情况,进而探究风、潮流对浮冰漂移的影响。渤海湾与莱州湾11月末还未出现明显海冰,2月末冰已经完全消融。故只对2009年12月31日与2010年1月31日海冰分布情况进行讨论。

图 5((a)—(d))为12月31日4种作用情况下渤海海冰分布范围:潮流和风场协同作用>仅潮流作用>仅风场作用>不考虑海冰运动。不考虑海冰运动时,辽东湾海冰沿岸厚度最大,沿向海方向减小,即无外部动力作用时,辽东湾海冰主要分布于近岸海域,且厚度随纬度的增大而增大;潮流和风场协同作用相较于不考虑海冰移动时,三个海湾的海冰均向海湾中心漂移;仅风场作用时,三个海湾的海冰厚度相较于不考虑海冰移动均减小。仅潮流作用时,辽东湾海冰厚度不再继续呈阶梯状,莱州湾海冰向西南侧聚集。因此潮流、风对海冰漂移有不同影响,进一步对2010年1月31日渤海海冰分布情况进行分析。

|

图 5 4种作用情况下2009年12月31日((a)—(d))、2010年1月31日((e)—(h))模拟渤海海冰分布情况 Fig. 5 Sea ice distribution in the Bohai Sea under four simulated conditions in 31, Dec., 2009((a)—(d)) and 31, Jan., 2010((e)—(h)) |

图 5((e)—(h))显示,1月31日不考虑海冰移动时,辽东湾厚度较大的海冰主要分布在辽东湾北侧,厚度分布呈自北向南阶梯状;渤海湾0.3 m以上厚度的海冰主要分布在渤海湾的西北侧,西南侧厚度均小于0.3 m;莱州湾沿岸均有海冰分布,厚度均处于0.1~0.2 m之间,相较于不考虑海冰运动时,潮流和风场协同作用下的辽东湾沿岸海冰主要向南和向东漂移,渤海湾海冰向海湾中漂移,莱州湾海冰向北漂移。仅风场作用时辽东湾各厚度海冰交错分布,不再呈阶梯状;渤海湾主要为0.1~0.2 m厚的海冰,莱州湾主要为0.1 m以下厚的海冰,均沿岸线分布。因此2010年1月仅风场作用下与考虑潮流和风场协同作用下的海冰分布情况相似,均促进海冰从近岸向海漂移,且海冰主要漂移方向一致,故风为影响海冰漂移的主要动力因素。为进一步探究风对海冰漂移的影响,考虑到三个海湾面积较大,单独某一位置处风况无法代表整个海湾风况,故在三个海湾分别选取4个方位绘制风玫瑰图(取点位置见图 4)。

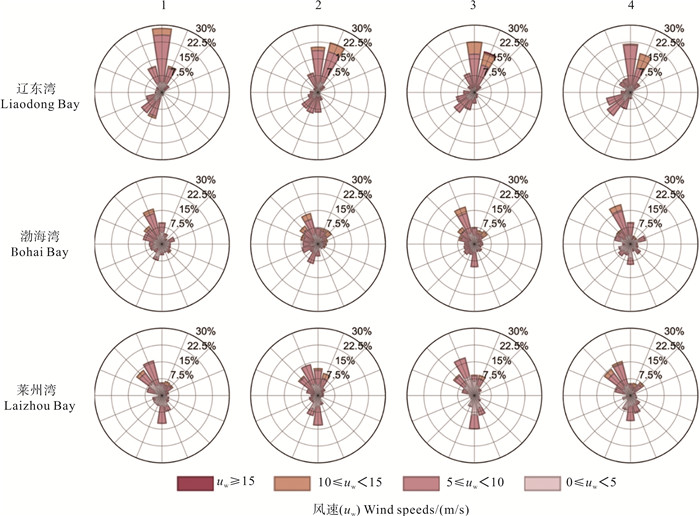

图 6风玫瑰图显示,1月份辽东湾主要受北风、东北偏北风和西南风,风速多处于10 m/s以下,极少数是偏北15 m/s以上大风,辽东湾海冰漂移方向与主要风作用方向一致;渤海湾西北偏北风累积可达10%,且10 m/s以上大风主要出现于西北偏北,与渤海湾海冰北部向南、西部向东等漂移情况一致;莱州湾主要受偏北风和偏南风作用,与莱州湾海冰南部向北、北部向南漂移情况一致。因此渤海冬季盛行偏北风,海冰所受主要风会对其造成同向输送。

|

图 6 渤海三个海湾1月份风玫瑰图 Fig. 6 Wind rose diagrams for the three Bays in the Bohai Sea in January |

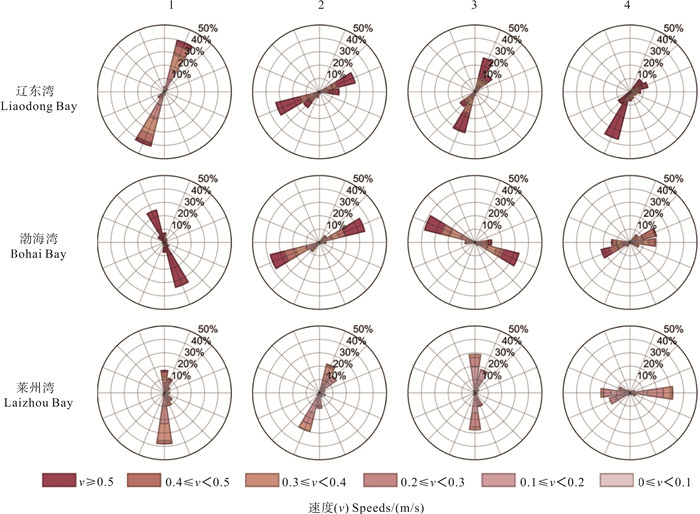

仅潮流作用时,辽东湾大于0.3 m的厚海冰主要集中于辽东湾的西侧和北侧;渤海湾海冰主要集中于海湾南侧,0.3 m以上的厚海冰也主要分布在海湾南侧;莱州湾主要为0.1~0.2 m厚的海冰,集中分布于莱州湾西南侧。相较于不考虑海冰漂移时,仅潮流作用下的辽东湾海冰主要向南和向西发生了漂移,渤海湾北部海冰向南扩散,西部和南部海冰向西南靠拢,莱州湾海冰向西南靠拢。因此潮流促进辽东湾海冰从近岸向海漂移,但促进渤海湾与莱州湾湾海冰从海向近岸漂移。因此2010年1月,仅潮流作用时与潮流和风协同作用时的海冰面积分布情况相差较大,潮流为影响海冰漂移的次要动力因素。为进一步探究潮流对海冰漂移过程的影响,在三个海湾分别选取4个方位绘制潮流玫瑰图(见图 7取点位置同风玫瑰图)。

|

图 7 渤海三个海湾1月份潮流玫瑰图 Fig. 7 Tidal current rose diagrams for the three Bays in the Bohai Sea in January |

图 7显示,潮流流向单一,主要为夹角180°的两个对称流向,但流速分布不对称。辽东湾潮流主要呈东北-西南向,西南侧以西南向潮流为主;渤海湾潮流在北部主要呈西北-东南走向,但东南向流向出现频率更大,南部主要呈东北-西南走向;莱州湾潮流流向主要呈南北走向,西南侧呈东西走向,流速存在明显的不对称性,流向主要为西向。结合仅潮流作用时的海冰漂移情况,三个海湾的主要潮流流向均与海冰漂移方向一致。因此仅潮流作用时,潮流不对称是造成海冰漂移主要原因。

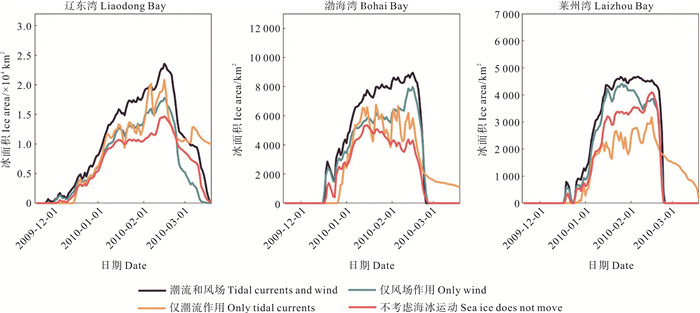

单日海冰分布情况图无法体现海冰变化过程,故绘制图 8海冰面积时变曲线。从图中可以看出,2009—2010年,风、潮流分别促进辽东湾和渤海湾海冰漂移,风促进莱州湾海冰漂移,潮流抑制莱州湾海冰漂移。但风与潮流结合时对三个海湾海冰漂移均有促进作用。

|

图 8 海冰面积变化曲线 Fig. 8 Curve of sea ice extent |

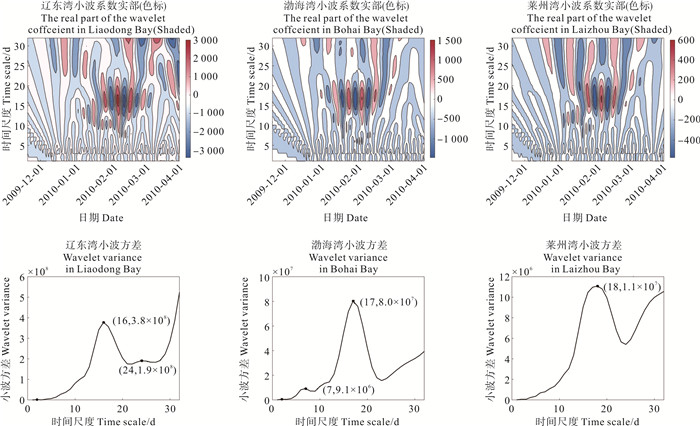

潮流和风协同作用下、仅风场作用、不考虑海冰运动时,辽东湾海冰面积-时间曲线呈先增大后减小单峰状,峰值均出现在2月16日,海冰消融速度大于海冰生长速度;渤海湾海冰面积-时间曲线也呈先增大后减小单峰状,潮流和风协同作用与仅有风作用时海冰面积峰值出现在2月16日,不考虑海冰运动时海冰面积峰值出现在1月15日。莱州湾4条面积-时间曲线峰值均不明显,海冰面积在1月15日—2月25日保持在较稳定状态。因此,三个海湾仅有风作用时与潮流和风协同作用时的海冰面积变化趋势一致,风对海冰分布有重要影响。仅有潮流作用时,三个海湾海冰-面积曲线波动明显,存在多个极值。在周期性信号分析中,Morlet小波变换常用于检测信号中的周期性成分,通过观察Morlet小波变换的时频图,可以确定信号中存在的周期性成分的频率和持续时间,进而对信号进行周期性分析。采用Morlet连续复小波分析法对三个海湾海冰面积做周期性范围分析,小波系数实部等值线图可反映出海冰面积序列在不同时间尺度上的周期变化,小波方差曲线可反映海冰面积序列存在的主周期。

图 9显示,仅潮流作用时三个海湾的实部图均显示海冰面积存在明显周期性变化,辽东湾、渤海湾和莱州湾海冰面积分别在1月25日—3月3日、1月12日—2月20日、1月16日—2月13日存在明显周期变化。结合图 8发现,周期性明显的时间段均对应不考虑海冰输移条件下海冰面积随时间变化平稳时,进一步说明海冰面积周期性变化是潮流作用的结果。小波方差曲线图显示三个海湾海冰面积变化的平均周期分别为16、17和18 d。

|

图 9 仅有潮流作用时海冰面积小波系数实部(上行)和方差(下行) Fig. 9 Only the wavelet coefficient real part (upper line) and variance (lower line) of the sea ice area under tidal current |

综上所述,2009—2010年冬季,三个海湾仅有风作用时与潮流和风协同作用时的海冰面积变化趋势一致,风为影响海冰漂移的主要动力因素,海冰所受主要风会对其造成同向输送。渤海海域冬季盛行偏北风,促进海冰从近岸向海漂移。潮流虽然是具有周期性的往复运动,但其不对称会造成海冰漂移,海冰漂移方向与主要潮流流向一致,仅潮流作用下的海冰漂移具有一定周期性,三个海湾海冰面积-时间曲线分别在1月25日—3月3日、1月12日—2月20日与1月16日—2月13日有明显周期性,对应周期分别为16、17和18 d。

2.2 风速对海冰运动影响分析渤海海域冬季常受寒潮大风影响,浮冰在大风作用下可能发生突然的长距离漂移,对海洋构筑物造成危害,因此进一步探究风速、风向对渤海海冰漂移的影响是十分必要的。冬季渤海海面所受风主要为偏北风,渤海三个海湾中,辽东湾、莱州湾均主要呈南北走向、渤海湾主要呈东西走向。故本节仅设置南北向风(v)或东西向风(u)持续作用于渤海,根据海冰分布情况分析风速、风向对渤海海冰漂移的影响。

风向为互相垂直的南北向与东西向,风吹向北与吹向东时为正方向(即南风与西风为正向风)。试验风速为从-15~15 m/s等距设置的13个风速。26组试验风持续作用于2010年1月的渤海海面,其余时间为正常风作用。比较2010年1月25日12:00试验风作用下与实际风作用下的海冰分布情况。由上节可知,风对海冰造成的单向漂移可能会改变海冰的厚度分布情况。为探究海冰在不同试验风作用下的漂移规律,引入海冰面积比σ与海冰质心P。海冰面积比定义为试验风作用下大于某一厚度值海冰的面积总和占实际风作用下大于某一厚度值海冰的面积总和的百分比,计算公式为

| $ \sigma=\frac{\text { 实验风况作用下大于某一厚度值面积 }}{\text { 实际风况作用下大于某一厚度值面积 }} \times 100 \% \text { 。} $ | (1) |

借助海冰面积比σ可以比较各试验风作用下海冰厚度面积变化情况。海冰质心定义为试验风作用下大于某一厚度值海冰的质心,用经纬度表示,计算公式为

| $ P_{\mathrm{lon}}=\frac{\sum\limits_{i=1} \operatorname{lon}_{\mathrm{i}} m_{\mathrm{i}}}{\sum\limits_{i=1} m_{\mathrm{i}}}, P_{\mathrm{lat}}=\frac{\sum\limits_{i=1} \operatorname{lat}_{\mathrm{i}} \mathrm{~m}_{\mathrm{i}}}{\sum\limits_{i=1} m_{\mathrm{i}}} 。$ | (2) |

式中:Plon、Plat为质心的经、纬度;loni、lati为网格中心经、纬度;mi为单位网格海冰质量。海冰面积比σ可反映各试验风作用下不同厚度海冰分布情况。具有工程破坏性的海冰为具有一定厚度的海冰,故需对去除较小厚度的海冰分布情况进行进一步讨论。为便于对比不同厚度层分布情况,本文所采用的“某一厚度值”为:实际风作用下冰层厚度的70、50、30和0.01分位值,对应海冰面积分别记作75%、50%、25%和0.01厚度面积,对应海冰面积比分别记作σ75,σ50,σ25,σ0.01,其值如表 3。对应海冰质心分别记作P75,P50,P25,P0.01。

|

|

表 3 厚度划分界限 Table 3 Thickness Division Boundaries |

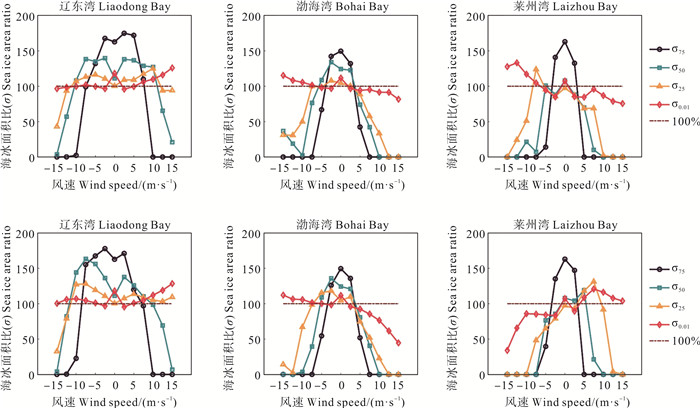

图 10显示,渤海三个海湾的σ0.01随试验风速的变化曲线在一定风速范围内近乎不变,且与正常风作用下的海冰面积相近。三个海湾海冰面积稳定风速范围:辽东湾为东西或南北风速处于-15~7.5 m/s时;渤海湾为东西风速处于-12.5~5 m/s、南北向风速处于-12.5~12.5 m/s时;莱州湾为东西风速处于-10~15 m/s、南北向风速处于-7.5~7.5 m/s时。因此总海冰面积对风速及风向的变化不敏感。

|

图 10 海冰面积比 Fig. 10 Sea ice area ratio |

σ75,σ50,σ25随风速的变化曲线均不单调,均为存在极值的、中间高两边低的不对称曲线。东西向风作用于辽东湾时,三条曲线峰值对应风速均位于-7.5~5 m/s之间;南北向风作用于辽东湾时,曲线峰值对应风速位于-10~12.5 m/s之间;渤海湾与莱州湾在南北向风和东西向风作用下三条曲线的变化曲线一致,且峰值对应风速均位于-5~5 m/s之间。

σ75,σ50,σ25随风速的变化曲线除峰值明显这一特征外,均会与直线σ=100%相交,且交点不在风速为0处。直线σ=100%为实际风作用下海冰分布水平。风速较小时,三条曲线位于直线σ=100%之上且斜率较小,试验风作用下75%、50%、25%厚度面积大于实际风作用下75%、50%、25%厚度面积,风速变化对这三类海冰面积变化影响较小。风速较大时,曲线的斜率较大,即随风速增大,辽东湾75%、50%、25%厚度海冰面积变化急剧。

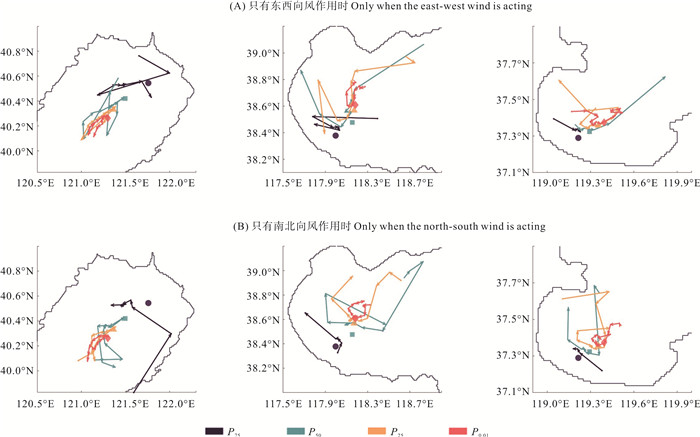

图 11中P0.01位置变化情况显示,随着风速、风向的改变,三个海湾海冰质心始终位于实际风作用海冰质心附近。P25,P50,P75位置变化情况显示,辽东湾风速小于10 m/s、渤海湾和莱州湾风速小于5 m/s时,由风速变化引起的海冰面积变化及质心位置变化较小,此时随风速变化的海冰分布情况相似;辽东湾风速大于10 m/s、渤海湾和莱州湾风速大于5 m/s时,由风速变化引起的海冰面积变化及质心位置变化较大。

|

图 11 海冰质心位置变化 Fig. 11 Changes in sea ice centroid position |

因此在常见15 m/s大风范围内,风速变化对渤海三个海湾海冰总面积及质心位置影响较小,但对去除较小厚度的海冰面积及质心位置影响较大。辽东湾风速小于10 m/s、渤海湾和莱州湾风速小于5 m/s时,风速变化对不同厚度层海冰面积及质心位置影响较小,辽东湾风速大于10 m/s、渤海湾和莱州湾风速大于5 m/s时,随风速变化的海冰分布情况差异增大。即辽东湾风速大于10 m/s、渤海湾和莱州湾风速大于5 m/s时,风对海冰漂移的影响随风速的增大加剧。

图 10中σ随速度的变化曲线均不关于直线风速=0对称,图 11所显示的同一风速、不同风向作用下质心的位移方向,距离也不一致,故风向对海冰面积分布也有一定影响。但由于各海湾同一风向作用下,不同厚度层海冰σ随风速变化曲线峰值对应风速并不相同,且质心移动规律复杂,为寻找影响三个海湾海冰分布的主导风向,计算各风向所有风速作用下质心的移动距离总和。

表 4显示,辽东湾在纵向起主导作用的为北风,横向为东风,推测对辽东湾海冰漂移影响最大的风向为东北风;渤海湾纵向主导风为北风,横向主导风为西风,推测对渤海湾海冰漂移影响最大的风向为西北风;莱州湾纵向主导风为北风,横向主导风为西风,推测对莱州湾海冰漂移影响最大的风向为西北风。

|

|

表 4 质心的移动距离 Table 4 Moving distance of the center of mass |

本文利用Delft-3D建立2009—2010年冬季渤海海冰-潮流-大气数值耦合模型可以较好模拟海冰的生消过程。在此基础上进行数值试验,结论如下:

(1) 潮流虽然是具有周期性的往复运动,但其不对称会造成海冰漂移,海冰漂移方向与主要潮流流向一致。仅潮流作用下的海冰漂移也具有一定周期性,2009—2010年冬季,三个海湾海冰面积分别在1月25日—3月3日、1月12日—2月20日与1月16日—2月13日有明显周期性,对应周期分别为16、17和18 d。

(2) 三个海湾仅有风作用时与潮流和风协同作用时的海冰面积变化趋势一致,风对海冰漂移有重要影响,海冰所受主要风会对其造成同向输送,渤海海域冬季盛行偏北风,促进海冰从近岸向海漂移。

(3) 风向一定时,风速变化对渤海三个海湾海冰总面积及质心位置影响较小,对去除较小厚度的海冰面积及质心位置影响较大。辽东湾风速大于10 m/s、渤海湾和莱州湾风速大于5 m/s时,风对海冰漂移的影响随风速的增大加剧。风速一定时,对辽东湾海冰漂移影响最大是东北风,对渤海湾和莱州湾海冰漂移影响最大的是西北风。

因此预防海冰灾害需要掌握当地潮流运动规律及特征, 确定潮流主要流向。还应关注海面风速及风向, 当预报海面风速超过影响突变阈值、风向为主导风向时, 提前做好工程防护工作。下一步工作将进一步探索三个海湾海冰漂移的最大影响风向及风速影响程度变化阈值。

| [1] |

Su Hua, Ji Bowen, Wang Yunpeng. Sea ice extent detection in the Bohai Sea using sentinel-3 OLCI Data[J]. Remote Sensing, 2019, 11(20): 2436. DOI:10.3390/rs11202436 (  0) 0) |

| [2] |

Li Tao, Wu Di, Han Rui, et al. A sea ice recognition algorithm in Bohai Based on random forest[J]. Computers, Materials & Continua, 2022, 73(2): 3721-3739. (  0) 0) |

| [3] |

孙静琪, 陈笑娟, 李倩, 等. 基于遥感技术的1988—2018年渤海海冰冰情时空变化特征[J]. 灾害学, 2022, 37(1): 178-184. Sun Jingqi, Chen Xiaojuan, Li Qian, et al. Temporal and spatial variation characteristics of sea ice conditions in the Bohai Sea from 1988 to 2018 based on remote sensing technology[J]. Journal of Catastropholog, 2022, 37(1): 178-184. (  0) 0) |

| [4] |

张永梅. 基于变分水平集方法的海冰信息自动提取[J]. 海洋科学, 2022, 46(7): 1-10. Zhang Yongmei. Automatic extraction of sea ice information based on variational level set method[J]. Marine Sciences, 2022, 46(7): 1-10. (  0) 0) |

| [5] |

Su H, Wang Y, Yang J. Monitoring the spatiotemporal evolution of sea ice in the Bohai Sea in the 2009—2010 Winter combining MODIS and meteorological data[J]. Estuaries & Coasts, 2012, 35(1): 281-291. (  0) 0) |

| [6] |

Yu Yan, Wei Gu, Andrea M U Gierisch, et al. NEMO-Bohai 1.0: A high-resolution ocean and sea ice modelling system for the Bohai Sea, China[J]. Geoscientific Model Development, 2022, 15(3): 1269-1288. DOI:10.5194/gmd-15-1269-2022 (  0) 0) |

| [7] |

米丽丽. 渤海海冰动力过程的改进离散单元方法[D]. 大连: 大连理工大学, 2014. MI Lili. Modified Discrete Element Method for Sea Ice Dynamics in the Bohai Sea[D]. Dalian: Dalian University of Technology, 2014. (  0) 0) |

| [8] |

Yu Yan, Gu Wei, Xu Yingjun, et al. The in situ observation of modelled sea ice drift characteristics in the Bohai Sea[J]. Acta Oceanologica Sinica, 2019, 38(3): 17-25. DOI:10.1007/s13131-019-1395-5 (  0) 0) |

| [9] |

刘煜, 吴辉碇. 海冰动力学[J]. 海洋预报, 2017, 34(5): 99-110. Liu Yu, Wu Huiding. Sea ice dynamic[J]. Marine Forecasts, 2017, 34(5): 99-110. (  0) 0) |

| [10] |

张娜, 徐圣凯, 许宁, 等. 寒潮天气下高风险冰块追踪预测方法及数值模拟[J]. 海洋学报, 2023, 45(2): 110-117. Zhang N, Xu S K, Xu N, et al. Tracking and forecasting method and numerical simulation of high-risk ice in cold wave weather[J]. Haiyang Xuebao, 2023, 45(2): 110-117. (  0) 0) |

| [11] |

Yuan S, Liu C, Liu X, et al. Research advances in remote sensing monitoring of sea ice in the Bohai sea[J]. Earth Science Informatics, 2021, 14(4): 1729-1743. DOI:10.1007/s12145-021-00683-6 (  0) 0) |

| [12] |

宋丽娜, 史文奇, 王紫竹, 等. 基于GPS的海冰实时监测系统及其应用研究[J]. 冰川冻土, 2018, 40(5): 960-965. Song L N, Shi W Q, Wang Z Z, et al. Real time monitoring system for sea ice based on GPS and its application[J]. Journal of Glaciology and Geocryology, 2018, 40(5): 960-965. (  0) 0) |

| [13] |

Reimer De Graaff, Antti Lindfors, Erik De Goede, et al. OTC 22521 Modelling of a Thermal Discharge in an Ice-covered Estuary in Finland[C]. Coperhagen, Denmark: the OTC Arctic Technology Conference, 2015. DOI: 10.4043/25521-MS.

(  0) 0) |

| [14] |

Deltares. Delft3D-FLOW User Manual[M]. Delft, Netherlands: Boussinesqweg 1, Postbus 177, Version: 3. 15. 2020.

(  0) 0) |

| [15] |

Vancoppenolle M, Bouillon S, Fichefet T, et al. The Louvain-la-Neuve Sea Ice Model[M]. Belgium: Note du Pôle de modélistion de l'Institut Pierre-Simon Laplace, 2012.

(  0) 0) |

| [16] |

全国海洋标准化技术委员会. 渤海和黄海北部冰情等级: GB/T 42254-2022[S/OL]. 北京: 中国标准出版社, 2023. https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed? id=F159DFC2A97947EFE05397BE0A0AF334. National Technical Committee on Ocean of Standardization Administration of China. Sea ice grade of Bohai Sea and Northern Yellow Sea: GB/T 42254-2022[S/OL]. Beijing: Standards Press of China, 2023. https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed? id=F159DFC2A97947EFE05397BE0A0AF334. (  0) 0) |

| [17] |

王梦颖, 穆顷, 张晓频, 等. 渤海固定结构物冰力特点及计算方法[J]. 船海工程, 2016, 45(5): 135-138. Wang M Y, Mu Q, Zhang X P, et al. Study on ice force characteristics and calculation methods for fixed Structure of Bohai Sea[J]. Ship & Ocean Engineering, 2016, 45(5): 135-138. (  0) 0) |

| [18] |

Fox D N, Teague W J, Barron C N, et al. The modular ocean data assimilation system (MODAS)[J]. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 2002, 19(2): 240-252. (  0) 0) |

| [19] |

James A. Cummings operational multivariate ocean data assimilation[J]. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 2005, 131(613): 3583-3604. (  0) 0) |

| [20] |

王立涛. 寒潮天气下海冰对渤海近岸水交换的影响[D]. 天津: 天津城建大学, 2022. Wang L T. Effects of Sea Ice on Coastal Water Exchange in the Bohai Sea During Cold Wave[D]. Tianjin: Tianjin Chengjian University, 2023. (  0) 0) |

| [22] |

朱星源, 苏洁, 宋梅, 等. 基于MODIS数据的渤海海冰厚度反演算法优化[J]. 海洋学报, 2022, 44(12): 70-83. Zhu X Y, Su J, Song M, et al. Optimization of the Bohai Sea ice thickness retrieval algorithm based on MODIS data[J]. Acta Oceanologica Sinica, 2022, 44(12): 70-83. (  0) 0) |

| [23] |

张娜. 渤海海冰预报及三维数值模拟研究[D]. 天津: 天津大学, 2012. Zhang N. Forecast and A Three-Dimensional Numerical Study on Sea Ice in the Bohai Sea[D]. Tianjin: Tianjin University, 2012. (  0) 0) |

2025, Vol. 55

2025, Vol. 55