2. 自然资源部北海预报中心, 山东 青岛 266061;

3. 自然资源部北海信息中心, 山东 青岛 266061

渤海是北半球纬度最低的结冰海域之一,其冰情变化和严重程度直接影响近海的水产养殖、交通运输、油气开采、海洋生态环境以及沿岸居民的生命财产安全[1-2]。辽东湾是渤海结冰最早、终冰最晚、冰情最严重的海域,每年冬季冰期达4个月。一般年份,辽东湾浮冰外缘的离岸距离约70 n mile,平整冰厚度约40 cm。冰情严重时,海冰能够延伸至渤海中部,堆积高度达到1~2 m,最大9 m[3]。根据记载,1968/1969年、1976/1977年、2000/2001年和2009/2010年辽东湾均发生了严重的海冰灾害,给沿岸和海岛居民的生产生活带来了严重影响,并造成了巨大的经济损失[4]。因此,研究辽东湾海冰变化的影响因子,对冰情做出准确有效的预报,是减轻海冰灾害的重要手段之一。

目前海冰业务化预报主要有数值预报和统计预报两种方法。海冰数值预报是指利用海冰数值模式进行的海冰预报,主要用于海冰短期预报。海冰数值模式可以分为动力学模式、热力学模式和动力-热力耦合模式。近年来动力-热力耦合模式中的冰-海耦合模式取得了明显进展。王仁树等[5]建立了第一个模拟渤海海冰生消过程的动力-热力模式,模拟了一般年份的海冰生消情况。吴辉碇[6]将海冰作为一种粘性-塑性流体,并通过引入热力增长函数和变形函数来表示气-冰-海相互作用的热力学过程和海冰堆积的动力学过程。Su等[7-8]利用POM和粘-塑性海冰热力-动力模式进行耦合,研发了渤海冰-海洋耦合模式,并对1998/1999年冬季和2000/2001年冬季渤海海冰进行模拟,取得了较好的模拟结果。刘煜[9]在北极冰-海耦合模式的基础上进行改进,建立了高分辨率局地海冰模式,使其适用于渤、黄海海冰预报,并将预报时效由3~5 d延长到7 d。海冰统计预报是指建立海冰与前期影响因子间的统计关系,并根据影响因子的变化进行海冰预报的方法,多用于月-季时间尺度的冰情预测。研究表明,前期气温(或积温)、西伯利亚高压、西太平洋副热带高压等是影响辽东湾海冰季节内变化的主要因子,而ENSO、北极海冰和北大西洋涛动等主要影响海冰的年际变化[10-14]。目前的研究中,预报因子的选取方法较为丰富,如主成分分析、逐步回归、遥相关分析法等,但建立预报模型的方法则相对单一,主要为一元一次方程或多元一次方程[15-16]。

目前的海冰业务化预报从时效上来说,在数值模式中短期预报和统计模型月-季尺度预报之间缺乏有效的延伸期预报方法。延伸期预报是衔接天气预报和气候预测之间的10~30 d时间尺度的“时间缝隙”预报,是中期预报(4~10 d)的延伸[17],该时间尺度的预报既是技术难点也是海冰防灾减灾工作的关键准备期。海冰的生成和演变是海洋和大气多因子共同作用的复杂的非线性过程。就海冰数值模式而言,受模式本身对海冰演变物理机制的描述以及计算资源的限制,很难在保证误差稳定的情况下继续延长预报时效;而就传统的统计模型而言,线性方程亦不足以描述复杂的非线性过程。因此亟需探究新的海冰预报方法,既能包含冰情及其影响因子间的非线性过程,又不占用太多的计算资源,从而建立起定量化的海冰延伸期预报模型。

近年来,随着人工智能浪潮的兴起,深度学习又一次进入了人们的视线。深度学习这一概念最早是由多伦多大学的Hinton等在2006年提出的[18],是指基于样本数据通过一定的训练方法得到包含多个层级的深度网络结构的学习过程。循环神经网络(Recurrent Neural Network,RNN)是深度学习的代表性网络结构之一,是一种对序列数据建模的神经网络,即一个序列当前的输出与前面的输出有关,主要用于处理时间序列结构。长短时记忆神经网络(Long Short Term Memory Network,LSTM)是在RNN的基础上发展而来的,通过引入“记忆单元”,解决了RNN在处理长时间序列时可能存在的梯度消失或梯度爆炸的问题,更适用于处理长时间序列的预报问题[19]。目前LSTM已经在气象和海洋预报领域得到了初步应用[20]。Shi等[21]利用LSTM方法对降水进行短时预报,其结果优于业务化ROVER临近降水算法预报。Salman等[22]采用ARIMA与LSTM两种方法分别预报机场能见度,ARIMA模型均方根误差为0.984,而LSTM模型的均方根误差仅为0.000 7,LSTM模型预报效果显著。高丽斌等[23]采用LSTM方法建立波高预报模型,预报结果的平均绝对误差为0.008 m,均方根误差为0.012 m,相关系数达到0.999,说明了LSTM在波高预报中有很好的预报效果。

本文首先利用合成分析和相关分析法,选取并定义影响辽东湾冰情变化的局地和大尺度环流因子,然后基于LSTM方法设计多组试验,进行辽东湾冰情变化的15 d预报,最后选取最优试验方案,建立辽东湾海冰延伸期预报模型。

1 资料与方法 1.1 数据资料海冰逐日观测数据 海冰逐日观测数据来源于MODIS遥感监测资料的反演结果,时间段为2005—2018年。该产品由北海预报中心发布,包含海冰面积百分比和浮冰外缘线离岸距离① (简称“浮冰外缘线”)两个冰情指标。从海冰业务预报的实际需求出发,选取浮冰外缘线作为表征冰情强弱的物理量,并做三日滑动平均处理。

① 浮冰外缘线离岸距离是指浮冰外边缘与测量基线交点至湾底的距离。辽东湾的基线为(121°52′E,40°52′N ~120°00′E,39°00′N)。

海洋站实测数据 为研究海冰源地的影响因子,选取2004—2018年葫芦岛海洋站的气温、海温、风速风向和气压实测资料,该资料也来源于北海预报中心。

NCEP/NCAR Reanalysis 2资料 为研究大尺度环流对辽东湾海冰的影响,选用NCEP/NCAR再分析资料,空间分辨率为2.5°×2.5°,时间分辨率为1 d,时间范围为2004—2018年。

GFS预报数据 Global Forecasting System(GFS)是NCEP/NCAR的全球预报系统,其预报时效为384 h(16 d),每天00和12 h两次滚动预报,其中0~8 d为逐3 h预报,9~16 d为逐12 h预报。本文使用00 h预报结果,并将预报结果处理为日平均数据,用于建立辽东湾海冰延伸期预报模型。

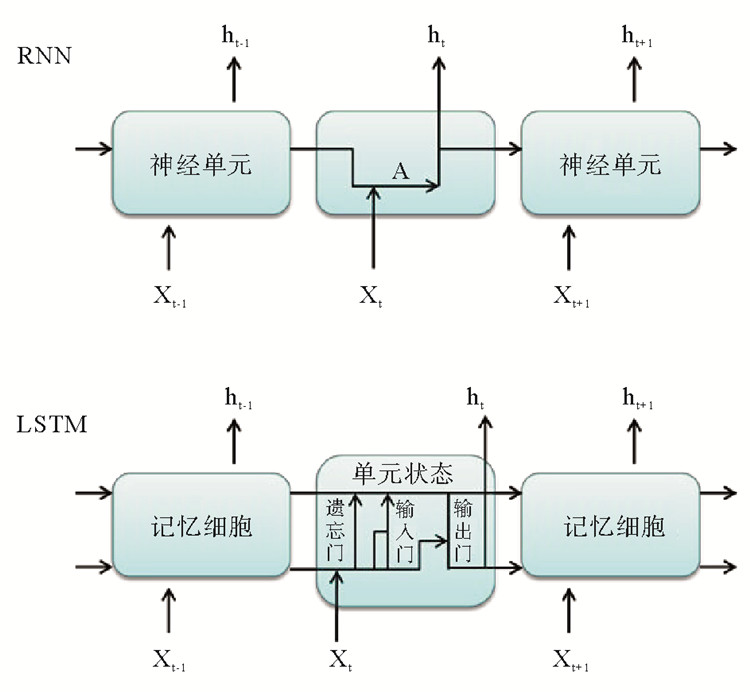

1.2 研究方法长短时记忆神经网络(Long Short Term Memory Network, LSTM)是一种特殊的循环神经网络(RNN),适用于学习长时间序列信息。图 1为RNN与LSTM的结构对比图,其中xt为输入信息,A为神经单元处理部分,ht为输出信息。可以看到传统的RNN网络结构已经具备了处理时间序列的能力,前一个时刻的神经单元的处理信息可以传递到当前时刻,当前时刻的信息又能够传递到下一时刻。然而,RNN网络只能接收到相邻序列点的信息,在处理长时序信息时,可能会产生梯度消失或者梯度爆炸的问题。

|

图 1 RNN与LSTM的结构对比 Fig. 1 Structure comparison of RNN and LSTM |

为解决这一问题,LSTM将RNN中的神经单元替换为“记忆细胞”,每个记忆细胞中包含三个“门”,分别为“输入门”、“输出门”和“遗忘门”。LSTM的关键在于单元状态,即穿过记忆细胞上方的水平线,它类似于一个传送带贯穿整个链条,使信息向下流动。前一时刻的输出信息和当前时刻的输入信息通过“输入门”、“输出门”和“遗忘门”向单元状态中移除或添加信息,“门”的作用在于有选择的让信息通过,以保护和控制神经单元的状态。LSTM的详细原理见文献[24]。

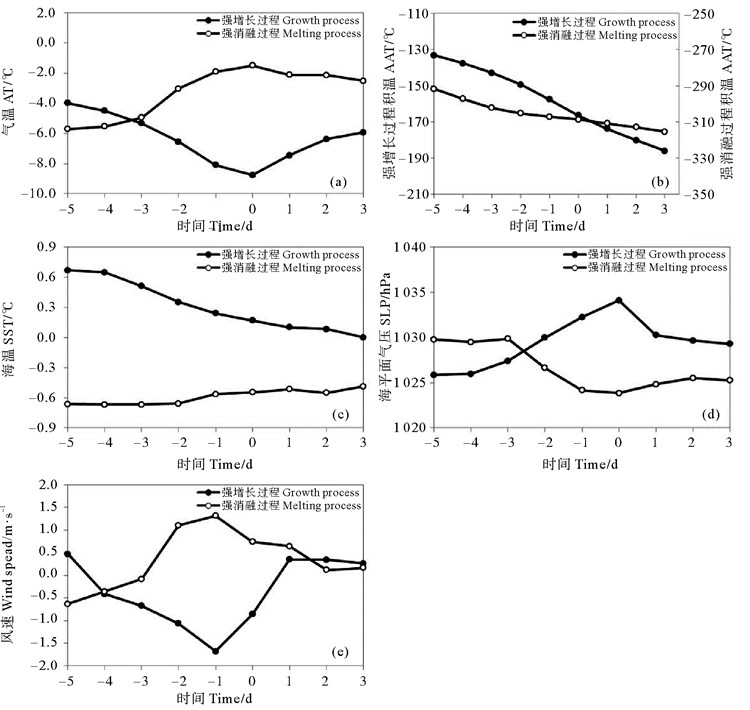

2 辽东湾浮冰外缘线变化的影响因子分析 2.1 局地影响因子为研究冰情变化的局地影响因子,对辽东湾海冰强增长和强消融过程前后的气象和海洋环境要素进行合成分析。定义辽东湾浮冰外缘线连续两天平均每天增大(减小)超过1.5倍标准差为一次强增长(消融)过程。2005—2018年间(2005年指2004/2005年冬季,其它年份以此类推),共有强增长过程41个,强消融过程32个。图 2为强生消过程前后海冰源地气象和海洋环境要素的变化。

|

( (a)气温;(b)积温;(c)海温;(d)海平面气压;(e)10 m风的东北向分量;时间负值/正值表示环境要素提前/落后于浮冰外缘线变化。(a)Air temperature; (b)Accumulated air temperature; (c)Sea surface temperature; (d)Sea level pressure; (e)NE component of the 10 m wind; Negative/positive value of time indicates the factors change ahead of/behind the SIE. ) 图 2 强生消过程前后气象和海洋环境要素变化 Fig. 2 Changes of meteorological and marine factors during strong growth and melting processes |

强增长过程中,气温呈先降后升的趋势,强过程前2 d至前1 d下降幅度最大,当天气温最低。由于气温为负值,积温呈单调下降趋势,但在强过程前1~0 d下降速率最大。海温也呈单调下降的趋势,在强过程前2天至前1天下降幅度最大,由于在冰情较为严重时海温维持在冰点附近,因此海温的合成场降温幅度较气温偏小。海平面气压呈现先升后降的趋势,结合气温变化趋势可知,海冰生成源地有冷空气经过,强增长过程当天气压最高。从10 m风来看,强增长过程前4 d起海冰源地由西南风转为东北风并逐渐增强,前1 d风速增至最大,而后风速明显减小,并转为冷空气后部的西南风。

强消融过程中,海冰源地各要素的变化与强增长过程基本相反。气温先升后降,前2天至前1天升幅最大,当天气温最高。积温在消融过程前变化不大,即气温接近0 ℃。海温前期持平后期略有增长,消融过程的海温低于增长过程是由于消融过程多发生于冰情最严重之后,海温已经降至最低,并开始逐渐上升。海平面气压先降后升,表明强消融过程受地面低压系统的影响。10 m风以西南风为主,在强过程前1 d达到最大值。

通过上述分析可知,局地的气温、积温、海温、气压、海面风等均是辽东湾冰情变化的影响因子。

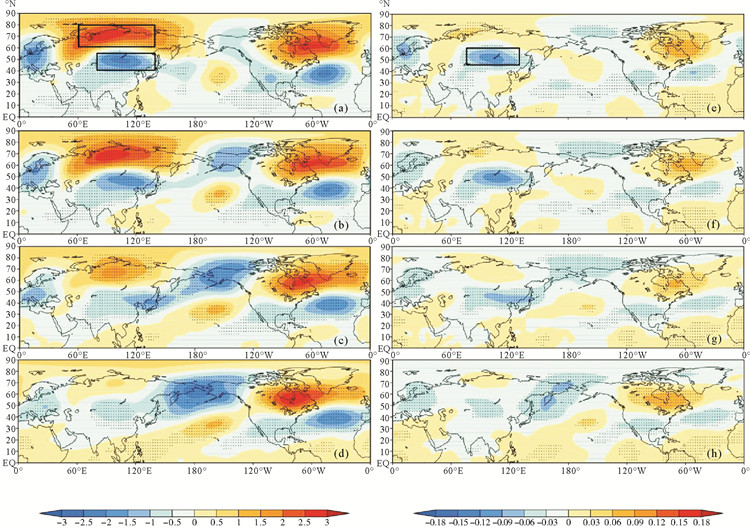

2.2 大尺度环流影响因子为研究影响辽东湾浮冰外缘线变化的大尺度环流特征及关键区,对浮冰外缘线与位势高度和气温分别做超前/滞后回归分析。从预报时效性出发,本文重点分析冰情变化前期的环流要素回归场。

图 3为500 hPa位势高度和气温回归场。在浮冰外缘线增长前6天,500 hPa位势高度回归场在欧亚大陆上空呈现出明显的“北正南负”的分布型,正异常中心位于60°N以北,西起乌拉尔山,冬至东西伯利亚,负异常中心位于贝加尔湖及蒙古国上空。该分布型对应经向型环流,东亚大槽偏强、偏西。超前3天时,正、负异常中心位置基本不变,但强度略有减弱。之后正异常中心逐渐消失,负异常中心东移。从气温回归场来看,超前6天贝加尔湖上空有明显的负异常中心,超前3天起负异常中心东移、南下,并逐渐减弱。通过上述分析可知,浮冰外缘线变化前6天,500 hPa高空场信号最强,该信号对冰情变化具有较好的预报意义,因此选取(60°N~80°N,60°E~140°E)和(40°N~55°N,80°E~140°E)两个区域作为500 hPa位势高度场关键区,选取(45°N~60°N,80°E~130°E)作为500 hPa气温场关键区。

|

( (a)~(d)为位势高度回归场;(e)~(h)为气温回归场;(a)和(e)超前6天;(b)和(f)超前3天;(c)和(g)同期;(d)和(h)滞后3天。(a)~(d) potential height; (e)~(h) air temperature; (a) and (e) 6 days ahead; (b) and (f) 3 days ahead; (c) and (g) at the same time; (d) and (h) 3 days behind. ) 图 3 辽东湾浮冰外缘线与500 hPa位势高度和气温超前/滞后回归分析场 Fig. 3 Lead/lag regression coefficients of SIE and potential height and air temperature at 500 hPa |

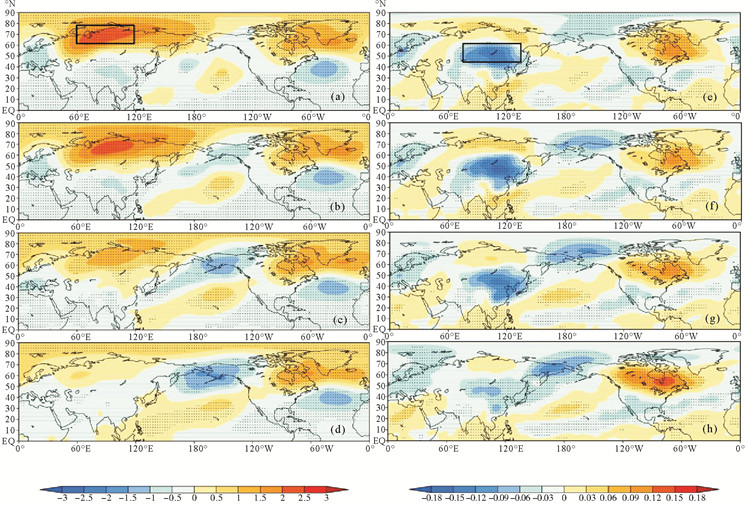

图 4为850 hPa位势高度和气温回归场。位势高度回归场显示,浮冰外缘线增长前6天,乌拉尔山及其东侧有明显的正异常中心,超前3天时略有减弱,当浮冰外缘线开始发生变化时,该异常中心已明显减弱并逐渐消失。对应850 hPa温度回归场超前6天时贝加尔湖上空负异常中心最强。随着时间推移,该异常中心逐渐东移南下,经过渤海海域并逐渐消失。可以看出,850 hPa层的信号也是超前浮冰外缘线变化6天时信号最强,且与500 hPa基本呈正压结构。由此选取的关键区为位势高度场(60°N~80°N,60°E~120°E)和气温场(40°N~60°N,80°E~140°E)。地面层的气压和气温回归场与850 hPa回归场的分布型相似(图略),浮冰外缘线增长对应冷高压的发展、东移和南下,地面层选取的关键区为海平面气压场(55°N~75°N,60°E~120°E)和气温场(40°N~65°N,80°E~140°E)。

|

图 4 辽东湾浮冰外缘线与850 hPa位势高度和气温超前/滞后回归分析场((a)~(h)同图 3) Fig. 4 Lead/lag regression coefficients of SIE and potential height and air temperature at 850 hPa ((a)~(h) the same as Fig. 3) |

辽东湾海冰的变化并非受单一因素的影响,它既是局地海洋和大气要素相互作用的产物,又受前期大尺度环流形势的影响,因而用简单的线性方程难以对浮冰外缘线进行较好的拟合,也难以排除各因子之间的相关性。本文基于LSTM方法,建立各因子与辽东湾浮冰外缘线之间的非线性关系,力求突破数值模式的预报时效,建立辽东湾浮冰外缘线的延伸期预报模型。

3.1 试验设置及流程在本试验中,预报目标是辽东湾浮冰外缘线未来15 d的逐日变化(用“Y”表示),预报因子是与外缘线变化相关的大气和海洋要素(用“X”表示)。通过上一节的分析,将预报因子分为局地因子和大尺度环流因子两大类。局地因子包括辽东湾海域的气温、积温、海温、气压和10 m风东北向分量。大尺度环流因子为2.2节定义的对流层中层、低层和底层的6个关键区指数。此外,将预报日期、起报前浮冰外缘线的实测值设定为预报的基础信息。LSTM模型的参数设置见表 1,各类预报因子及来源见表 2。

|

|

表 1 LSTM模型参数设置 Table 1 Parameter settings of LSTM model |

|

|

表 2 预报因子分类、名称及来源 Table 2 Classification, name and data source of forecast factors |

试验所用数据为2005—2018年,将其分为两个时段,2005—2016年共12年作为训练集(TRAIN),2017—2018年共2年作为验证集(TEST)。

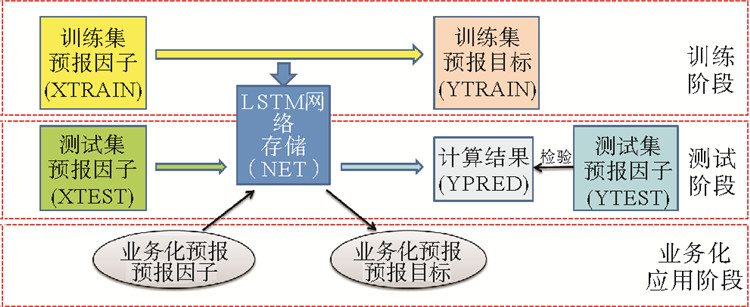

图 5为LSTM方法建立预报模型流程图,具体步骤为:①用LSTM对训练集中的预报因子(XTRAIN)与预报目标(YTRAIN)进行训练,将训练得到的结果存储为“NET”;②调用“NET”,输入测试集中的预报因子(XTEST),计算得到预报目标(YPRED);③用测试集中的YTEST对计算得出的YPRED进行预报结果检验;④若通过检验,则保存NET,在日常业务化预报时,只需调取NET并输入预报因子的值,即可得到预报值;若没有通过检验,则需返回第①步,调整预报因子和训练参数,重新训练模型。

|

图 5 LSTM方法建立预报模型流程图 Fig. 5 Flow chart of LSTM for establishing forecast model |

检验时选用平均绝对误差(MAE)和均方根误差(RMSE)两个物理量作为衡量模型优劣的标准,其表达式如(1)和(2)所示。

| $ MAE = \frac{1}{m}\sum\limits_{i = 1}^m {\left| {YPRE{D_i} - YTES{T_i}} \right|} , $ | (1) |

| $ RMSE = \sqrt {\frac{1}{m}\sum\limits_{i = 1}^m {{{\left( {YPRE{D_i} - YTES{T_i}} \right)}^2}} } \circ $ | (2) |

根据影响因子与预报目标的时间关系,本节共设计了5组试验,每组试验中由于所选因子类别不同,又包含4个分试验(见表 3),每个分试验重复训练10次,求集合平均作为预报结果。下面介绍各试验的方案设计及预报检验情况。

|

|

表 3 试验设计方案 Table 3 Experimental design scheme |

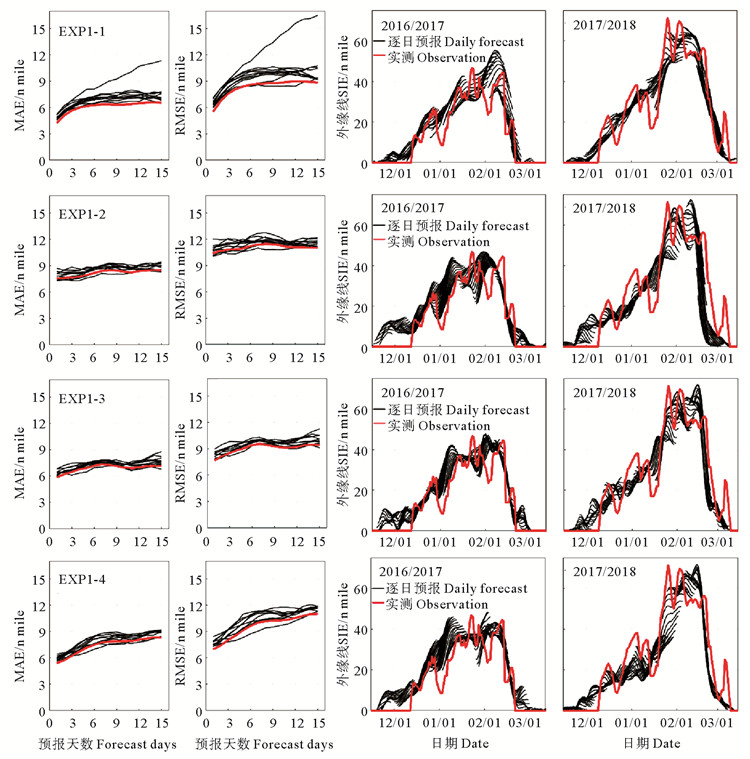

试验1利用(t-15,t-14,…,t-1)共15天的预报因子观测值,对(t,t+1,…,t+14)共15天辽东湾浮冰外缘线建立预报模型。图 6为试验1各分试验的预报检验结果,从左至右分别为单次预报(黑线)和集合预报(红线)的MAE、RMSE,以及2017、2018年预报值(黑线)与实测值(红线)的对比图。

|

( MAE和RMSE的黑线为单次预报,红线为集合预报;浮冰外缘线变化的黑线为逐日预报,红线为实测值。The red line of MAE and RMSE represents ensemble forecast and the black lines are 10 forecast members; the red line of SIE is observation value and the black lines are daily forecast results. ) 图 6 试验1各分试验预报结果及检验 Fig. 6 Prediction results and tests of Experiment 1 |

从各试验MAE和RMSE结果可以看出,集合预报能够保证预报结果的稳定性,其误差低于单次训练误差,因而在建立模型和误差分析时,均采用集合预报方法。首先分析试验1-1的预报结果,该模型的短期预报误差较小,随着预报时效增长误差增大,6 d起误差基本保持不变,MAE在4.2~6.5 n mile之间,RMSE在5.5~9.0 n mile之间。从2017和2018年预报的外缘线变化与实测值对比来看(黑线为每日起报的15 d预报曲线,红线为浮冰外缘线的实测值),该模型总体上能够预报出浮冰外缘线的年循环趋势,但对于强生消过程,尤其是消融过程的模拟效果欠佳。该结果说明前期局地因子所含有的信息对5 d内的冰情变化具有较大影响,对5 d以上的冰情变化影响减弱。

试验1-2选用大尺度环流因子作为预报因子。与试验1-1相比,其MAE和RMSE在1~15 d预报中总体保持不变,但误差值明显偏大,MAE在7.0~8.0 n mile之间,RMSE在10.0~11.0 n mile之间。从逐日预报曲线也可以直观看出,该模型的预报效果次于试验1-1,尤其是在海冰的生成阶段,但其对于海冰振荡过程的预报略好于试验1-1。这是因为在只考虑大尺度环流,不考虑局地要素的情况下,模型无法获取海冰生成源地气温或海温等热力因子的信息,因而无法模拟出海冰的生成时间以及高频变化。但大尺度环流中包含有未来一段时间海冰所在区域的天气形势变化信号,因此对海冰振荡过程的模拟效果有所好转。

试验1-3选取了所有局地因子和大尺度环流因子作为预报因子来训练模型,结果表明,试验1-3的MAE和RMSE与试验1-2的分布型基本相同,但误差值比试验1-2减小1.5~2.0 n mile,表明在环流因子的基础上增加局地因子,对提升模型预报效果有明显作用。但与试验1-1相比,试验1-3误差偏大1.0 n mile左右,说明局地因子是影响海冰变化的主要因子,在局地因子的基础上增加环流因子并不能提升预报效果,反而引入干扰信息,影响模型的准确性。试验1-4从局地因子和环流因子中选取部分与冰情变化相关性较高的因子(AT、NE-WND、PRESS、HGT500、HGT850、AT1000)进行试验,其预报效果并未较试验1-3有明显改进。

综合分析试验1中的4个分试验,使用局地因子预报的效果最好,其次是局地和环流因子的组合,只使用环流因子的预报效果不佳。然而,试验1-1对海冰生消过程的预报并不理想,因此考虑优化试验方案,寻求更好的预报效果。

试验2选取与海冰变化同期的预报因子进行模型训练。为保证业务化应用的可行性,本组试验所用的预报因子均从GFS数值模式的15 d预报数据中提取(由于GFS无SST预报,在局地因子中去掉SST)。类比试验1,试验2也设计了4个分试验(见表 3)。

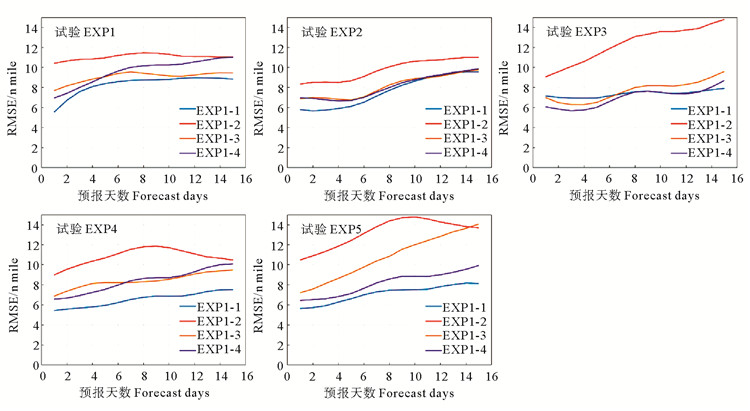

由于篇幅所限,试验2至试验5不再给出每个分试验的预报值与实测值对比图,而是通过比较RMSE(见图 7),选取最优方案后,再分析其预报结果。

|

图 7 试验1至试验5的RMSE对比图 Fig. 7 RMSE comparison of Experiment 1 to 5 |

试验2的RMSE整体较试验1偏低,表明使用与浮冰外缘线变化同期的海洋和大气要素作为预报因子,比选用前期因子的预报效果更佳。各分试验RMSE随预报时效增长的变化趋势基本一致,呈现出“短期持平,后期增长”的特征,其主要原因是GFS模式在短期内预报效果较好,6 d以后预报误差逐渐增大,使得LSTM模型在训练和测试中引入了不确定因素。

为优化试验2中GFS预报误差随时间增大给模型训练带来误差的问题,设计试验3。试验3在预报时间上与试验2相同,均采用同时刻预报,不同之处在于训练集采用历史观测数据,测试集仍采用GFS预报数据。本试验的目的是评估在训练关系准确,但测试集发生改变的情况下,与试验2训练集和测试集一致但均有误差的情况下,哪一种方案预报效果更优。从图 7可知,除试验3-2外,试验3-1、3-3和3-4的预报误差基本相当,MAE在4.2~7.1 n mile之间,RMSE在5.8~9.6 n mile之间。与试验2相比,8~12 d的预报结果有一定改善。

由前三组试验可以得出,使用同期预报因子比使用前期预报因子建模得到的预报效果更好。在此基础上,为进一步提高预报准确率,减小试验误差,设计试验4和5,尝试利用前期和同期预报因子共同建立模型,进行辽东湾浮冰外缘线预报。试验4为试验1和2的组合,试验5为试验1和3的组合。从预报结果看,试验4-1和试验5-1的误差较其它试验明显减小,尤其是试验4-1,RMSE仅在5.5~7.5 n mile之间,且预报误差随着预报时效的增长并没有明显增长。该结果表明,将外缘线变化前期和同期的局地海洋和大气要素共同作为影响因子,训练得到的模型预报效果最优。

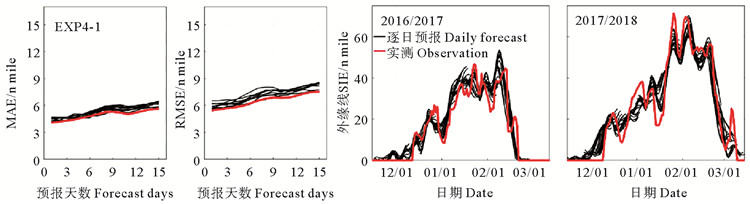

3.3 最优模型选取通过上一节各试验的RMSE对比分析,选取试验4-1为最优预报模型,图 8给出了试验4-1的预报结果。该模型1~15 d预报的MAE仅为4.1~5.7 n mile,RMSE仅为5.4~7.5 n mile。从预报值和实测值对比可以直观地看出,无论是海冰的总体发展趋势、海冰的生消振荡过程,还是浮冰外缘线的峰值模拟方面,该模型均较之前建立的模型有明显提升。

|

图 8 试验4-1预报结果及检验 Fig. 8 Prediction result and test of Experiment 4-1 |

因此本文选取试验4-1建立的LSTM模型,作为辽东湾浮冰外缘线延伸期预报模型。

4 总结与讨论本文首先分析了影响辽东湾浮冰外缘线变化的局地因子和大尺度环流因子,然后基于LSTM方法建立了辽东湾浮冰外缘线的延伸期预报模型。在模型建立时,分别考虑了预报因子类别、来源及时间的不同,共设计了5组试验、20个分试验。通过误差分析,选取出的最优预报模型能很好地模拟出未来15 d辽东湾浮冰外缘线的总体发展趋势、生消振荡过程和峰值等关键特征,1~15 d预报的MAE在4.1~5.7 n mile之间,RMSE在5.4~7.5 n mile之间。

从空间上来看,局地影响因子建立的模型预报效果最好,说明海冰15 d以内的季节内变化主要受局地海洋和大气要素的影响;从时间上来看,选取浮冰外缘线变化前期和同期的影响因子共同建立模型,预报效果最好,说明海冰变化不仅受同期海洋和大气环境的影响,还受前期海洋和大气信号累积的影响。

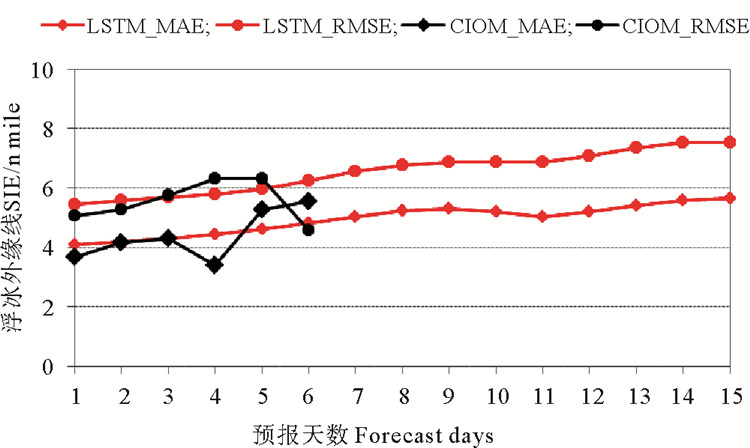

将LSTM建立的最优预报模型与北海预报中心业务化运行的冰-海洋耦合数值预报模式(Couple Ice-Ocean Model,CIOM)的预报结果进行对比(见图 9),计算1~6 d误差平均值,LSTM的MAE和RMSE分别为4.4和5.7 n mile,CIOM的MAE和RMSE分别为4.4和5.5 n mile,表明二者在1~6 d的预报效果相当。与数值模式相比,LSTM的运算速度极快,能够节省大量的计算资源,在浮冰外缘线预报中具有明显的优势。然而目前LSTM模型还不能完全取代数值模式,因为该模型主要适用于时间序列的预报,尚不能进行海冰空间范围变化的预报。

|

图 9 LSTM模型与CIOM模式预报误差对比图 Fig. 9 Comparison of errors between LSTM and CIOM model |

LSTM辽东湾海冰延伸期预报模型的建立,弥补了海冰数值模式和统计模式预报时效之间的“空白”,将海冰逐日定量化预报由5~7 d延长至15 d,且该模型的运算成本低,在海冰业务化预报中具有广泛的应用前景。同时该模型的建立也为其它海洋、气象要素的预测预报提供了一种新的思路和方法。

| [1] |

张方俭. 我国的海冰[J]. 中国航海, 1982(2): 63-72. Zhang F. Sea ice in our country[J]. Navigation of China, 1982(2): 63-72. (  0) 0) |

| [2] |

Zhang J, Gao X. Heavy metals in surface sediments of the intertidal Laizhou Bay, Bohai Sea, China:Distributions, sources and contamination assessment[J]. Marine Pollution Bulletin, 2015, 98(1-2): 320-327. DOI:10.1016/j.marpolbul.2015.06.035

(  0) 0) |

| [3] |

张方俭, 费立淑. 我国的海冰灾害及其防御[J]. 海洋通报, 1994(5): 75-83. Zhang F J, Fei L S. Sea ice disasters and defence measures taken in China[J]. Marine Science Bullentin, 1994(5): 75-83. (  0) 0) |

| [4] |

孙劭, 苏洁, 史培军. 2010年渤海海冰灾害特征分析[J]. 自然灾害学报, 2011, 20(6): 087-93. Sun S, Su J, Shi P-J. Features of sea ice disaster in the Bohai Sea in 2010[J]. Journal of Narural Disasters, 2011, 20(6): 087-93. (  0) 0) |

| [5] |

王仁树, 刘旭世, 张立锟. 渤海海冰的数值试验[J]. 海洋学报, 1984, 6(5): 572-580. Wang R S, Liu S X, Zhang L K. Numerical test of the sea ice in the Bohai Sea[J]. Haiyang Xuebao, 1984, 6(5): 572-580. (  0) 0) |

| [6] |

吴辉碇. 海冰的动力-热力过程的数学处理[J]. 海洋与湖沼, 1991, 22(4): 321-328. Wu H D. Dynamic-thermodynamic process of mathematical treatment of the sea ice[J]. Oceanologia Et Limnologia Sinica, 1991, 22(4): 321-328. (  0) 0) |

| [7] |

Su J, Wu H, Zhang Y, et al. A coupled ice-ocean model for the Bohai Sea Ⅰ.. Study on model and parameter[J]. Acta Oceanologica Sinica, 2004, 23(4): 597-608.

(  0) 0) |

| [8] |

SU J, Wu H, Zhang Y, et al. A coupled ice-ocean model for the Bohai Sea II. Case study[J]. Acta Oceanologica Sinica, 2005, 24(3): 54-67.

(  0) 0) |

| [9] |

刘煜. 渤海海冰数值预报关键技术研究及应用[J]. 青岛:中国海洋大学, 2013. (  0) 0) |

| [10] |

王萌, 武胜利, 郑伟, 等. 长时间序列卫星遥感渤海海冰时空分布特征及与气温关系分析[J]. 气象, 2016, 42(10): 1237-1244. Wang M, Wu S L, Zheng W, et al. Temporal spatial distribution of Bohai Sea sea ice in long time series and its correlation with air temperature[J]. Meteorological Monthly, 2016, 42(10): 1237-1244. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2016.10.008 (  0) 0) |

| [11] |

李春花, 白珊, 刘钦政, 等. 渤海冰面积与营口气温的关系[J]. 海洋预报, 2008, 25(1): 1-4. Li C H, Bai S, Liu Q Z, et al. Correlativity between ice area at the bohai sea and air temperature of yingkou[J]. Marine Forecast, 2008, 25(1): 1-4. DOI:10.3969/j.issn.1003-0239.2008.01.001 (  0) 0) |

| [12] |

李彦青, 苏洁, 汪洋, 等. 渤海海冰外缘线候平均离岸距离的变化及其关键影响因子[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版), 2013, 43(7): 7-16. Li Y Q, Su J, Wang Y, et al. Variability of the pentadly average distance between the sea ice edge and the coast in the Bohai Sea and its key impact factors[J]. Periodical of Ocean University of China, 2013, 43(7): 7-16. (  0) 0) |

| [13] |

药蕾, 苏洁. 渤海海冰与西伯利亚高压之间的关系及与北大西洋涛动之间的可能联系[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版), 2018, 48(6): 1-12. Yao L, Su J. Relationships Between Bohai sea ice and Siberian high and possible connections between Bohai sea ice and North Atlantic oscillation[J]. Periodical of Ocean University of China, 2018, 48(6): 1-12. (  0) 0) |

| [14] |

唐茂宁, 洪洁莉, 刘煜, 等. 气候因子对渤海冰情影响的统计分析[J]. 海洋通报, 2015, 34(2): 152-157. Tang M N, Hong J L, Liu Y, et al. Statistical analysis of climatic factors impacting on the Bohai Sea ice[J]. Marine Science Bulletin, 2015, 34(2): 152-157. (  0) 0) |

| [15] |

周须文, 史印山, 井元元, 等. 基于逐旬滚动主成分回归分析的渤海海冰预测方法研究[J]. 海洋预报, 2015, 32(6): 74-79. Zhou X W, Shi Y S, Jing Y Y, et al. Research on prediction method of the sea ice in the Bohai Sea based on ten-days rolling principal component regression analysis[J]. Marine Forecast, 2015, 32(6): 74-79. (  0) 0) |

| [16] |

焦艳, 曹丛华, 黎舸, 等. 基于海温遥相关的渤黄海冬季气温与海冰预测方法[J]. 海洋预报, 2017, 34(1): 19-24. Jiao Y, Cao C H, Li G, et al. Prediction method of air temperature and sea ice in winter in the Bohai Sea and the Yellow Sea based on teleconnection[J]. Marine Forecast, 2017, 34(1): 19-24. (  0) 0) |

| [17] |

孙国武, 冯建英, 陈伯民, 等. 大气低频振荡在延伸期预报中的应用进展[J]. 气象科技进展, 2012, 2(1): 12-18. Sun G W, Feng J Y, Chen B M, et al. Advances in the application of atmospheric low-frequency oscillation on extended range forecast[J]. Advances in Meteorological Science and Technology, 2012, 2(1): 12-18. (  0) 0) |

| [18] |

Hinton G E, Osindero S, Teh Y W. A fast learning algorithm for deep belief nets[J]. Neural Computation, 2006, 18: 1527-1554. DOI:10.1162/neco.2006.18.7.1527

(  0) 0) |

| [19] |

杨函.基于深度学习的气象预测研究[D].哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2017. Yang H. Research on Weather Forecasting Based on Deep Learning[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2017. (  0) 0) |

| [20] |

Gao S, Zhao P, Pan B, et al. A nowcasting model for the prediction of typhoon tracks based on a long short term memory neural network[J]. Acta Oceanologica Sinica, 2018, 37(5): 8-12. DOI:10.1007/s13131-018-1219-z

(  0) 0) |

| [21] |

Shi X, Chen Z, Hao W, et al. Convolutional LSTM Network: A Machine Learning Approach for Precipitation Nowcasting[C].Istanbuy Turkey: International Conference on Neural Information Processing Systems, 2015.

(  0) 0) |

| [22] |

Salman A G, Heryadi Y, Abdurahman E, et al. Weather forecasting using merged long short-term memory model (LSTM) and autoregressive integrated moving average (ARIMA) model[J]. Journal of Computer Science, 2018, 14(7): 930-938. DOI:10.3844/jcssp.2018.930.938

(  0) 0) |

| [23] |

高丽斌, 郭民权, 张少涵, 等. 基于长短期记忆网络的波高预报[J]. 福建电脑, 2018, 34(8): 109-111. Gao L B, Guo M Q, Zhang S H, et al. Wave height forecast based on LSTM[J]. Fujian Computer, 2018, 34(8): 109-111. (  0) 0) |

| [24] |

Christopher. Understanding. LSTM Networks[J]. http://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/, 2015.

(  0) 0) |

2. North China Sea Marine Forecast Center, Qingdao 266061, China;

3. North China Sea Data & Information Service, Qingdao 266061, China

2020, Vol. 50

2020, Vol. 50