海洋潜水旅游既是海洋经济新兴产业之一,又是全球海洋旅游的重要组成部分。中共中央十八大报告提出发展海洋经济,强调了海洋旅游业之于海洋强国战略重要性。[1]海洋潜水旅游业以独特的资源魅力与刺激性的体验,逐渐成为全球时尚旅游新宠。海洋潜水旅游早在20世纪60—70年代兴起于欧洲、北美等地。[2]西方潜水旅游市场规模约为中国的10倍,那些滨海经济发达、自然环境良好的海岸带地区,潜水运动得以率先广泛开展,并成为大众时尚休闲运动。随后,马来西亚、菲律宾、印度尼西亚等东南亚国家凭借多种海洋生态优势成长为全球海洋潜水旅游发展最快的地区之一。[3]全球海洋潜水旅游由此从发达滨海国家向发展中国家扩散。专业潜水教练协会(Professional Association of Diving Instructors,PADI)统计显示,世界已有30多个国家建立了280多个潜水旅游中心,海洋潜水旅游已成为全球数十亿美元旅游业之一,2016年全球体验潜水市场规模达到了310.64亿美元。[4]当然,海洋潜水旅游地的形成与发展,离不开当地丰富海洋资源的持续利用,亦能与毗连陆地旅游资源一体化开发,形成陆海统筹效益。因此,海洋潜水旅游在维护海洋资源多样性,实现海陆生态系统可持续等方面具有重要作用。鉴于此,以海洋潜水旅游目的地(以下简称海洋潜水旅游地)为对象,明晰海洋潜水旅游地的相关概念,厘清中外相关研究领域及其前沿动态,检视海洋潜水旅游地的理论视角与科学标靶,以期形成促进海洋潜水旅游地及其业态可持续的系统解析框架与逻辑,指引海洋潜水旅游地及其海陆生态系统可持续发展。

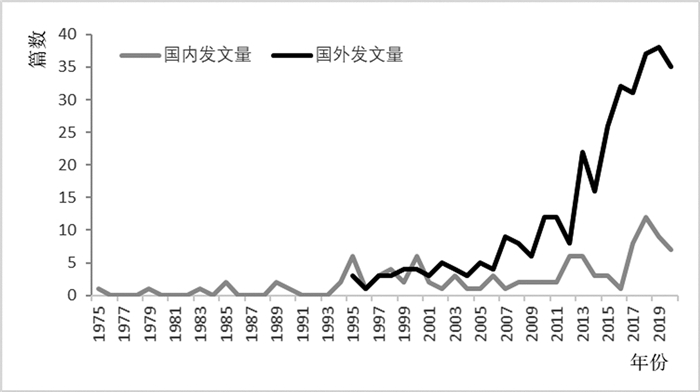

二、研究方法与国外潜水旅游热点研究特征 (一) 研究方法和数据来源本文采用CiteSpace5.7R5对文献进行可视化分析,选取Web of Science和中国知网期刊数据库,外文文献以“diving tourism”为主题进行检索,中文检索主题词SU=(‘潜水旅游’)OR (‘海洋旅游’) AND SU=(‘海洋旅游’*‘模式’),为使分析更具针对性,在“海洋旅游”主题下进行摘要为“潜水”的二次检索。截止2020年12月31日,经去重后共检索到外文文献334篇以及中文文献107篇(见图 1)。

|

图 1 文献研究数量年度分布 |

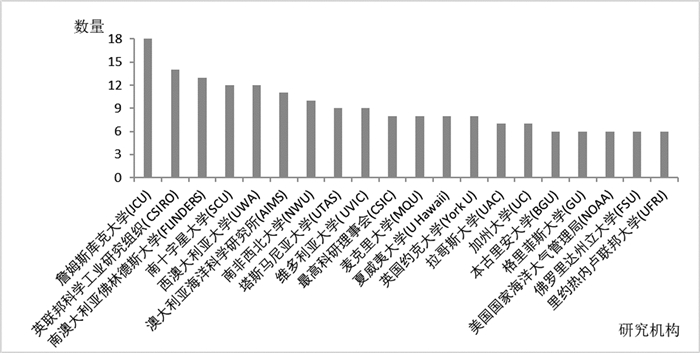

排名前20的研究机构发表文章均占海洋潜水旅游研究总数的1%,刊文数共约占总发文量的49.41%(见图 2)。詹姆斯库克大学以18篇文献位居相关研究机构第一位,研究聚焦于海洋保护区、珊瑚礁和鲨鱼类。2018—2020年的研究都是围绕鲨鱼开展,探讨了印度尼西亚鲨鱼和鳐旅游的经济价值及其在实现保护成果中的作用,旅游对鲨鱼饮食的影响以及人工喂养可以定期满足大鲨鱼的大部分能量需求。排名第二的英联邦科学工业研究组织主要研究人类作业活动或旅游行为对海洋野生动物(特指鲸鱼和鲨鱼)行为的影响。排名第三的南澳大利亚佛林德斯大学研究领域较广,包含海洋野生动物行为变化、保护和旅游管理等方面。

|

图 2 研究机构发文量 |

据CiteSpace对Web of Science中有关潜水旅游论文的分析,国外研究潜水旅游机构集中在美国、澳大利亚和英国(图 3),他们的中介性都大于0.1,分别为0.55、0.35、0.21。1985—2020年间,美国首篇潜水旅游文献出现在1999年,共计70篇;澳大利亚从1995年开始研究潜水旅游,有83篇研究文献;自1999年起,英国共有35篇潜水旅游文章。良好的研究环境与这三个国家作为潜水旅游主要目的地密切相关,如美国夏威夷潜水旅游地、澳大利亚大堡礁潜水地、英属开曼群岛潜水地等。

|

图 3 文献研究国家分析 |

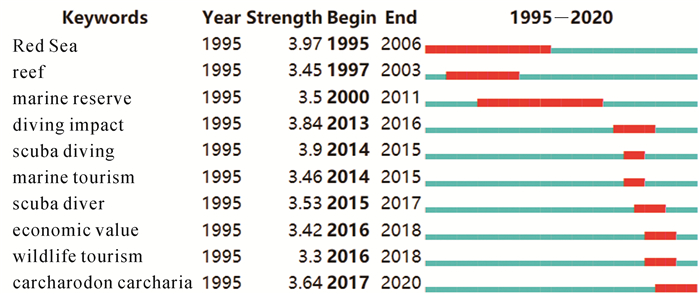

据突现词分析,关键词引用次数排前十的如图 4所示。从图 4不难看出,1995—2011年热点关键词有重叠,研究热点较为聚焦且持续时间长,2013—2020年前十的七个关键词亦有重叠,但关键词持续时间短、研究切入点密。第一阶段是以红海为主要案例地进行的潜水旅游中有关珊瑚礁海洋保护的研究。[5][6]突现值最大的为“红海”,在1995—2006年里被引用的频率最大, 这与红海是世界首屈一指的潜水旅游目的地有关。故在国外开始研究潜水旅游地时,它就是首选。第二阶段研究视角多样,主要集中在水肺潜水旅游形式。同时关注经济效益和生态效益,对潜水旅游生态研究从珊瑚延伸至大洋的其他海洋野生动物。[7][8]Web of Science引用量前十的文献集中在2000年左右(见表 1),关键词与图 4总结一致。

|

图 4 引用次数最多的前十个关键词 |

|

|

表 1 引用次数前十文献 |

“潜水”是进行水下查勘、打捞、修理和水下工程等作业,在携带或不携带专业工具的情况下进入水面以下的活动,后逐渐发展成为一项以在水下活动为主要形式,能够达到锻炼身体、休闲娱乐等目的的休闲运动。“潜水旅游”是将潜水活动与旅游活动相结合的一种主题旅游。世界旅游组织将潜水旅游定义为人们前往目的地以参加潜水为主要目的的行为。[9]Neto认为潜水旅游是由一群出于参加潜水活动而展开旅行的游客所组成,游客主体可为经过认证的潜水员亦或是自愿参加潜水培训的未经过认证的游客。[10]中国鲜见“潜水旅游”概念研究,其由“休闲潜水”演化而来。刘吉将休闲潜水定义为1940年后兴起的一项水中娱乐活动,包括水下潜水、水下射击等;[11]苏雄认为休闲潜水主要包括水中旅游、水中涉猎、水中摄影和具有探险性的岩洞潜水等形式,兴起于二战后的融合旅游,在水中以娱乐为主的体育运动项目;[12]翟庆文指出使用气瓶和水下呼吸器进行的潜水活动,同时将潜水观光归属于休闲潜水范畴,海岛旅游潜水项目主要是为了给游客带来潜水体验;[13]徐伟刚认为水肺潜水是休闲潜水的主要形式,带有娱乐形式的海底摄影、潜水旅游、海洋生物科学探索等形式的潜水活动也应称为休闲潜水;[14](P3-5)赵振飞认为休闲潜水是旨在水深不超过40米的海底或者泳池所从事的自由潜水和水肺潜水活动。[15]“潜水旅游”界定主要有董玉明在《海洋旅游》一书中指出的潜水旅游是近期发展起来的海洋旅游项目,包括水肺岸潜、水肺船潜、徒手潜水、夜潜等潜水项目;[16](P11-13)张相君从产业视角指出,海岛潜水是依据海岛气候适宜性以及丰富的海洋生态系统,吸引游客进行海底观光、水下摄影等活动的旅游项目。[17]

综上,从社会经济影响看,潜水旅游与一般旅游具有共性,若从资源、选择区域以及旅游主体看却有别于一般旅游:1、潜水旅游是以“潜水”活动为主要目的,如世界旅游组织定义潜水旅游时强调目的地质量几乎完全与其潜水体验相关。因此,潜水对目的地的潜水环境具有较高要求。正如世界大多著名潜水胜地都分布在温度适宜、海洋气候平和、海洋生物聚集、海水能见度高的地方。2、具有观光和娱乐体验性质。潜水旅游是包括浮潜、水肺潜水、船潜,并能够在水下观赏海洋景观,开展多种形式的旅游活动。3、潜水旅游者是以“潜水”作为主要动机,以区别于其他旅游活动。于是可以将海洋潜水旅游定义为以海洋为依托,以海洋生物景观为核心吸引物,以开展潜水为主要目的,通过浮潜、水肺潜水等潜水形式满足娱乐观光需求,从而达到体验潜水旅游地的自然、人文景观的一切现象和活动的总和。

(二) 海洋潜水旅游地海洋潜水旅游地侧重于解读旅游地自身,是海洋潜水旅游活动及其发生场域的综合体。旅游目的地术语表述存在差异,范围就其宏观尺度可以指一个国家或洲,微观尺度可以指一国之内的某一个城市及其集合体等。鉴于此,先辨析旅游目的地,进而明析“海洋潜水旅游地”概念。

1992年,世界旅游环境中心解释旅游目的地概念时指出,其就是乡村或乡村公园、滨海休闲或山岳度假中心、城镇等,可抽象为人们在某特定地域拟用特定的管理手段以及运行方式,以降低游客活动造成环境影响的圈定边界地域。国外代表性界定有:Leiper认为,它是一个具备当地特色吸引物,可以为旅游者提供游览经历并增长见识的地方;[18]Cooper从旅游经营角度认为它是能提供服务设施和服务的中心,需求、交通、供给和市场营销等一切要素都集中于旅游目的地;[19]Buhalis认为,它是一个规划准确并且独立的地理区域,有一套完整的政策法则来约束其发展,具备统一管理机构的个体,可分为景区型、城市型、区域型和国家型四种旅游目的地,亦可认为其是旅游产品(服务)集合并为旅游者提供完整游览体验的地方;[20]Pestan指出,能使游客在其中获得各种精神或身体体验的地理区域便是旅游目的地。[21]中国学者未能系统界定旅游目的地,多将其作为其他问题的附加而关注。代表概念有:保继刚指出一定空间内旅游资源与旅游专用设施、旅游基础设施以及相关的其他条件有机集合起来,就成为旅游者停留和活动的目的地。崔凤军认为它是具有统一和整体形象的旅游吸引物的开放系统,管理上具有一定行政依托,空间上具有一定层次性; [22]李天元等指出它本质上是一种因满足游客旅游需要而产生的、集合旅游产品并能为目的地提供各种利益。[23]

综上,旅游目的地的基本特征(见表 2):一是从地理要素出发,强调旅游目的地的空间属性。二是旅游目的地具有区域管理机构,能对目的地发展规划做出决策。三是旅游目的地是旅游产品、服务等的集合,可为游客提供旅游产品与服务体系。四是具备一定的吸引物,使游客产生旅游动机并能够满足游客的旅游需求。可见,旅游目的地涵盖了地域性、管理性、营销与服务性、游客需求性等要素。基于该认知,结合海洋潜水旅游概念,认为海洋潜水旅游地是依托海洋且以一定的海洋旅游资源为核心,以综合性的旅游设施为凭借,以可进入性为前提,提供人们进行浮潜、水肺潜水、船潜等各种潜水旅游活动,并能满足潜水者娱乐观光需求与服务的地理综合体。

|

|

表 2 国内外旅游目的地概念的本质特征 |

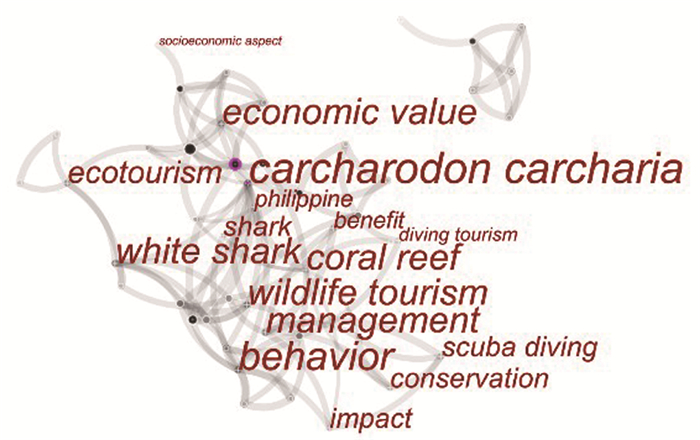

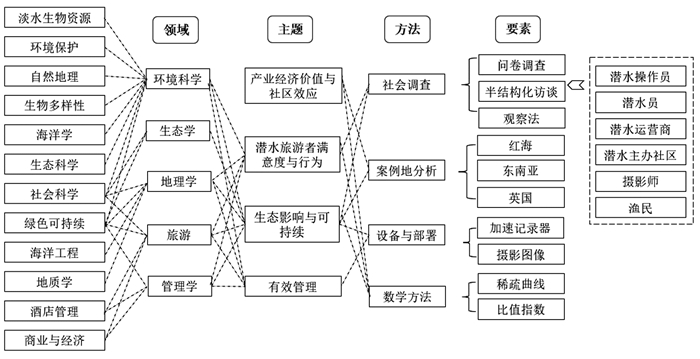

20世纪50年代,休闲潜水在欧美等发达国家兴起,随之受到广泛的理论探索,西方学者渐进关注了潜水旅游者喜好、目的地选择以及潜水旅游资源等。直到20世纪90年代,潜水旅游受到系统化探索,如图 5所示,国外潜水旅游研究主要聚焦产业经济价值与社区效应、潜水旅游者满意度与行为、生态影响与可持续以及海洋潜水旅游有效管理等四个方面。

|

图 5 国外海洋潜水旅游研究关键词 |

海洋潜水旅游对目的地的影响主要聚焦经济、社会效应等维度。基于收费视角,讨论潜水旅游的社会经济影响,发现潜水旅游的需求因素,如Pascoe等利用旅游成本模型估计东南亚三国的潜水旅游需求价格弹性,认为通过征收管理费增加潜水成本对潜水总人数影响较小;[24]海洋野生动物如鲨鱼潜水是国外潜水业快速发展的一部分,Huveneers等评估澳大利亚鲨鱼潜水旅游发现,该业态经济价值不仅流向该行业还溢出其所在地区,同时指出,需要管理鲨鱼与潜水者间相互影响以及鲨鱼赖以生存物种的规模,以确保潜水旅游业可持续;[25]Zimmerhackel等调查马尔代夫潜水游客和潜水经营者,证实了鲨鱼潜水的经济增长对马尔代夫的重要性,并指出改善鲨鱼种群保护策略。[26]旅游发展前后的社区变化也备受国外学者关注,Gier等探讨了菲律宾薄荷岛水肺潜水旅游开发社区认知,调查揭示了生活资源价格变化、毒品贩运和性交易的增加及控制社区决策的私人投资等新挑战;[27] Meekan等认为,发展鲨鱼潜水旅游作为非捕捞经济价值的代替办法,不但为政府创造了高额税收,还产生了居民增收效应。[28]鲨鱼潜水旅游者的消费特征也受关注,Burke研究旅游者支出显示,潜水游客在一次潜水旅游的潜水和其他花费,比其他类型游客多60%—80%。[29]显然,鲨鱼等野生动物潜水旅游既能提高区域经济,又缓解了保护的资金缺口,应关注利益冲突并注重潜水旅游的社区影响。

2、海洋潜水旅游者的满意度与行为21世纪初,国外已开始研究潜水旅游者的心理行为,特别关注海洋生物多样性、能见度、船上服务、个人安全和潜水设备等,这为如何开展可持续的潜水旅游活动提供了支持。Jin采用信度、频度分析水肺潜水爱好者发现,旅游者外在动机活动频率有显著差异、休闲满意度无显著差异。[30]随着生活节奏的加快,潜水旅游逐渐成为城市人群缓解身心压力的需求活动,部分学者强调潜水活动对心理健康的影响,如Hosang基于韩国休闲满意度、心理幸福感量表调查指出,潜水者需要最佳实践、技术和设备来达到休闲满意度和心理健康的最佳效果。[31]此外,学界也研究潜水旅游者行为选择与满意度的关系(表 3),如Uyarra调查显示,最受欢迎的潜水点仍然是具有生物多样性、鱼类众多、珊瑚丰富的潜点,而珊瑚礁的保护状况是影响潜水旅游长期选择的重要因素;[32] Jaechung以韩国、日本为例采用SPSS分析游客满意度与水肺潜水旅游目的地选择之间的关系,证实了水上运动服务质量对参观目的有一定的间接影响;[33] Young-Rok同样采用SPPS分析得出:旅游者海洋潜水经历有助于增加享受兴趣和社交的正面影响。[34]在分析潜水体验对旅游者保护行为的转化作用时指出,通过解释性的信息传递和与野生动物互动的个人经历,来提高环境意识和态度从而支持保护行为,提出用解释性交流来补充观赏野生动物情绪的建议。[35]可把潜水者的旅游动机概括为丰富生活的经历,包括发展兴趣爱好、欣赏奇特壮丽的海下景色、与人社交以及缓解身心压力来增加生活幸福感,其中潜水装备、水上运动服务质量、海下景色质量与海洋生物互动体验等影响满意度的因素,影响着潜水旅游业的可持续发展。

|

|

表 3 影响海洋潜水旅游满意度的因素 |

海洋潜水旅游地的生态环境对可持续潜水旅游的影响一直受到国外的重点关注,特别是探讨潜水行为对珊瑚礁的破坏与保护,例如,Treeck发现,潜水活动对高度复杂的珊瑚礁共生体所造成的压力越来越大,提出通过电解和珊瑚移植方法创造人工珊瑚礁,以缓解自然保护需求与潜水旅游经济之间矛盾;[36]Hasler研究红海北部的密集潜水旅游对珊瑚礁的影响发现,密集潜水区的珊瑚礁覆盖率呈下降趋势并建议减少潜水游客等措施。[37]西方学者针对潜水旅游的珊瑚礁消极影响提出了不同观点,Hawkins研究表明,在同一潜水地点,高利用区的破碎珊瑚明显多于低利用区,而在不同地点珊瑚礁的损伤程度与潜水强度没有显著关系。[38]2010年后,国外鲨鱼潜水旅游兴起,一些学者开始关注旅游者行为与海洋野生动物的关系。Gallagher评估了潜水旅游对鲨鱼行为、生态和人类维度的潜在影响,并提出通过采取预防性措施可为海洋物种提供保护;[39]Zimmerhackel根据对马尔代夫潜水活动区鲨鱼种群数量的监测发现,有计划的旅游观光可以对社区发展和生态环境保护起积极影响。[40]同时,国外学者也强调海洋资源持续利用,如,Biggs基于回归分析,讨论以自然资源为基础的旅游业与智利中部海岸草坪之间的协同效应,试图解决生物多样性降低问题。[41]

不少研究者还记录了水肺潜水旅游对环境的积极影响,如,开展水肺旅游时,各部门为保护水下生态系统环境做出的大量工作并且提高了公民保护海洋环境的意识;[42]针对潜水旅游活动,开展公民科学参与和监测活动。[43]此外,潜水旅游者与海洋生物及其生境的物理接触造成对水下生态系统的直接损害,开发潜水旅游造成土地退化以及因处理食物垃圾而形成的海域富营养化等间接危害。另一部分学者提出潜水旅游的负面影响,特别是潜水中水肺潜水员对水生环境造成的直接危害。[44][45]不难看出,潜水旅游地已致力于水生环境和建成环境的保护工作,即作业过程中回收设备、教育和鼓励使用可再生能源等。旅游目的地的维护和管理需要多方力量协调,并由一支力量主导。多方力量包括潜水目的地旅游管理部门、装备研发制造商以及潜水者等,可通过行业协会(PADI)、第三方平台制定标准,对潜水员进行外在监督和自我监督。[46]在外在监督和自我监督的环境下,潜水游客群体可以分为高度可持续潜水者和多样化可持续潜水者,他们对可持续主题的态度不同:高度可持续的潜水者群比第二个群对所有项目的可持续性主题的认同度更高。此外,老年潜水游客和女性比年轻男性潜水游客的保护态度更具可持续。受教育水平和可持续行为之间没有相关性,因为对于潜水游客可以假设他们都应该有一定的收入与教育背景,才有能力进行潜水旅行。[47][48]

4、海洋潜水旅游有效管理海洋保护区是大多数潜水目的地的港湾,具有更高的生物多样性属性,如更高的珊瑚覆盖率和鱼类生物量,这对于潜水旅游者来说是影响力较高的吸引物。潜水旅游也有助于提高公众对海洋生态系统的认识,并为维护海洋保护区和保护生物多样性做出贡献。[49]潜水旅游必须得到有效管理,以确保对生态系统造成的消极影响不会超过其积极影响。

国外学界对潜水生态保护着重点不在于整个潜水旅游地空间,而聚焦于水下空间,尤其是潜水情境中海底生物的生存活动。人作为潜水项目的主导者,海洋生物是被参与者,潜水员的装备和行为对于理解潜水影响非常重要,他们可能对底栖生物的繁衍速率和类型造成直接影响。潜水员对暗礁底栖生物的伤害主要是通过直接接触发生的,这种直接接触可以破坏刚性骨骼结构或磨损底栖生物的软组织。[50]这种类型的损害对于造礁石珊瑚这种热带珊瑚礁上的基础物种来说尤其明显,最终会影响珊瑚礁的复杂性,[51]进而影响水下生态系统,故学界针对潜水运动对珊瑚带来的负面影响关注颇多。了解不同类型的潜水管理举措的有效性,以确保对珊瑚礁生物群的保护,对于设计有针对性的战略来解决和管理潜水员的影响也至关重要。仅用禁止性法规可能会减缓因潜水活动造成的珊瑚礁“退化”,但最终既不会保护自然,也不会保护依赖于它的经济。Black等认为,管理框架需要有一个组织良好的活动计划,明确的政策和指导方针、执法、长期监测的影响和努力,以提高生态意识和教育。[52]潜水旅游的管理举措除须促进自然资源的有效使用外,还须符合利益攸关方的社会经济背景,与社区相结合,创造令人满意的潜水体验。[53]如果管理得当,以海洋为基础的旅游业可以增加当地收入,提高生活水平,减少对渔业等可持续性较差的生计依赖,亦或是改善自然资源浪费的现象。相反,管理不善会导致资源使用者之间的冲突、栖息地严重退化以及收入外溢。

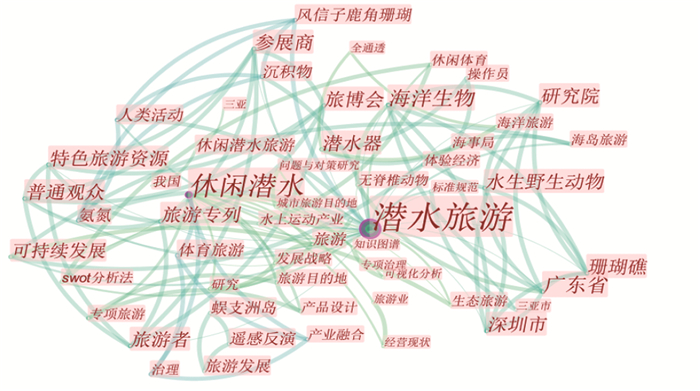

(二) 国内相关研究动态20世纪90年代以来,伴随中国滨海休闲旅游的发展,潜水成为重要的海上旅游业态并受到重视;特别是1995年中国首家国际潜水俱乐部的成立,标志着休闲潜水旅游进入了快速发展阶段。在理论研究上,始于1990年探索旅游潜水装备以及潜水艇技术,随后,在产业驱动下促使学界研究潜水旅游目的地及其业态发展特征,总体处于起步阶段,当下聚焦潜水旅游技术装备与安全、潜水旅游资源开发因素及其业态、潜水旅游的可持续发展与生态保护研究三个方面(见图 6)。

|

图 6 中国海洋潜水旅游研究关键词 |

潜水最初是人类为了获取食物以闭气形式潜入水下进行捕捞活动,中国早在6000年前就有人类潜水活动的记录。随着科技发展,潜水是一项集装备、科学、技巧,以及具有稳定心理素质的活动,潜水装备与技术优劣是海洋潜水旅游发展的重要因素,更关系到旅游者的潜水体验与安全。孙雅洲指出,深潜器用于水下观光旅游在国内尚处于试探阶段,并提出双人潜水器的可能设计原理;[54]鲁刚基于国内外潜水装备发展趋势指出,中国应加速研制轻便、高效、经济、安全的潜水装备。[55]除潜水装备技术的影响外,潜水旅游是一种危险性较高的旅游活动,安全性备受关注。如,唐珍华将海洋潜水旅游产生的安全性伤害分为潜水设备伤害、身体潜在伤害、潜水区域伤害与操作不当伤害四类,并强调国家应明令规定和设置明显潜水标志区域;[56]杜贵爱采用BP神经网络,分析海洋旅游安全管理系统和海洋旅游安全预警指标体系,阐明海洋旅游安全概念、特征、影响因素及表现形式,指出海洋生物侵蚀、溺水、手脚抽筋等都是潜水旅游的安全隐患;[57]纪晓曦分析海洋体育旅游安全现状发现,中国潜水旅游没有科学、严格的规范,需加强国家顶层设计形成国家、非政府组织、行业组织等立体化预警与救援体系。[58]中国学界也开始关注旅游者自身的感知、心理变化对潜水旅游的影响,如,黄伟艳探讨潜水旅游者危机认知发现,旅游者普遍认为危害最严重的三种形式依次是台风海啸等自然灾害、溺水和交通事故,年龄与海洋危机事件关注度呈正相关。[59]潜水旅游市场需建立风险监测预警体系,归集行业监管、动态经营、信用信息等基础数据,首先监管潜水营业者和旅游基地工作,以此开展经济运行和市场风险监测、识别、分析、响应、处置,及时发布风险提示信息,研判预警苗头性、区域性、行业性风险,提高潜水旅游风险预判和科学决策能力。

2、潜水旅游资源开发因素及其业态现状21世纪初,中国学界开始将潜水旅游相关理论探索引入实践,探索潜水旅游资源开发、产业发展、环境影响及应对等问题。陈瑜文首次统计分析湛江普通居民和参与潜水游客,认为海岸线、地理位置和亚热带海洋性季风气候以及珊瑚礁等资源禀赋,是湛江成为中国潜水旅游发源地的关键因素,[60]王曦基于政治、经济、大型体育赛事、客源市场四个维度,分析海南休闲潜水业发展的影响因素,认为海南休闲潜水亟需结合大型体育赛事与客源市场开辟多元投资与宣传渠道。[61]除关注宏观发展战略,部分学者还从微观层面探讨潜水旅游产品的类型划分,强调产品地域性与实施精品战略,提出资源整合与空间集聚形成中国潜水旅游“一核、两带、三中心、四品牌、五区块”格局。[62]中国周边海洋争端引起学界重视,他们认为响应国家海洋权益保护,可以在南海建设潜水基地与潜水俱乐部发展高端旅游服务业。[63]

我国潜水旅游业发展历史短、地区发展不平衡且整体业态发展不成熟,国内有关潜水旅游动态发展的研究集中在三亚等海岛资源丰富、旅游设施完整的地区。但是我国海岛数量丰富,可开发潜能巨大。习近平总书记指出,我们要提高海洋资源利用能力,着力推动海洋经济向质量效益型转变,提升蓝色经济实力。潜水旅游业态面临着诸多困境,如潜水旅游生态环境遭到巨大破坏;没有统一的行业标准,黑潜点遍布,安全性缺乏保障;潜水游客由“休闲式”体验向“专业化”体验转化,旅游市场无法满足此需求,业态单一等。

3、潜水旅游的可持续发展与生态保护中国潜水旅游快速发展引发各种环境问题及不良业态现象引起学界重视,学界应逐步探索潜水旅游的可持续发展。林鸿民以海南潜水旅游为例,指出以生态平衡为核心的潜水可持续发展的方法;[64]刘金祥指出,在珊瑚礁资源区大力发展潜水旅游等活动,实际上是一种对渔民保护珊瑚礁的生态补偿;[65]王聪探讨海南体验式潜水可持续因素指出,海南潜水可持续优势包括环境、国际潜水组织等方面;[66]赵振飞建立海岛潜水生态评价指标体系得出南海海岛潜水生态旅游业处于可持续状态。[67]随着海洋旅游的发展,呈现出各种突出与潜在的海洋资源环境问题,[68]潜水旅游的生态环境影响将成为国内学者的研究重点,这与国外的研究重点不谋而合。

五、关键科学问题与理论借鉴 (一) 海洋潜水旅游研究的科学问题潜水旅游的国内外研究深受海洋潜水旅游地自身制度、经济社会发展水平、外部交通条件等因素约束,未能在研究领域、研究方法和研究价值取向方面达成共识。国外学界聚焦潜水旅游的生态影响与可持续、潜水旅游者满意度与行为、产业经济价值与社区效应三个方面,试图解释人造礁作为珊瑚礁替代品,减轻海洋潜水过程中对自然保护的需求与潜水旅游的经济利益冲突及大规模开发海洋潜水的潜力。与此同时,非常注重协调区域资源和缓解社区参与潜水旅游创收的冲突,努力探索提高经济、生态可持续与社区增收的协同机制。当然,潜水旅游满意度主要受到潜水者对海洋生物多样性、能见度、服务品质等主观感知影响,如何协调潜水行为与海洋野生动物的关系,实现潜水者的体验感知转化为保护行为的选择成为研究的热点与难点。于是,西方学界更注重微观视域的游客行为、旅游地社区影响与生态影响、潜水旅游利益群体及其地方保护机制的构建。不管是国内亦或是国外,潜水已成为潜水旅游者放松身心与猎奇的新兴方式,学界已关注了潜水市场的规范与管理、潜水技术设备与专业教练员、潜水旅游可持续发展等问题。这些都是从宏观视域下分析海洋潜水旅游的科学问题,通常探讨的潜水地可持续发展也是从生态可持续的单一视角展开。不同纬度、海洋环境的旅游地营业淡旺季有明显差异,潜水地除海洋生物为吸引物外,与之相匹配的人文景观也是促进旅游可持续发展的重要营销点。虽然默认潜水旅游者具备高消费能力,但潜水项目也分等级。对于初学者或体验者而言,他们并不需要支付过高费用就可进行简单潜水项目,这就需要考虑到潜水地交通的可达性,发展“专业性”市场也需兼顾到“入门级”潜水市场。潜水地既是城市旅游景点,其交通规划亦会影响到社区居民出行与就业安排。[69]为减轻交通规划难度,对潜水旅游地进行评级十分重要,将海底水生生物种类、社区与人文景观、教练员数量、地理位置(尤其与温度有关的纬度因素)、当地旅游行业规范法等纳入评分标准。因纬度越低,水温越高且变化越小,旅游淡旺季不明显,故纬度越低则评级越高,呈反相关关系。其他标准与评级高低呈正相关变化。为此,中国学界为持续推动潜水旅游研究应重点关注:(1)潜水旅游目的地资源的合理利用及其旅游发展模式;(2)潜水旅游过程中的安全分析与危机认知;(3)潜水社区基地数量与质量以及生态外的可持续能力,潜水旅游地评级与旅游安全和基础设施的内在联系;(4)沿海管理中环境方面的问题,旅游对当地经济的意义,尤其随着环境法规的实施,企业可能会转移到更能容忍潜水旅游的地点,最有可能转移到经济较弱的国家, 这对后发国家或地区存在哪些影响;(5)海洋潜水旅游研究应基于话题适当整合地理学、海洋科学、社会学等学科的实验统计、情景分析、数理模拟等方法,重点推进以典型案例多时段问卷调查为核心的质性研究,进而尝试多案例的跨国比较研究。

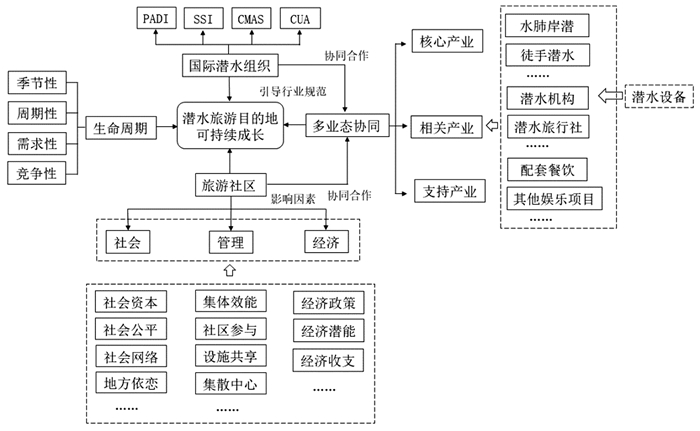

(二) 海洋潜水旅游研究的理论标靶与借鉴可持续发展被1987年世界环境与发展委员会《我们的共同未来》定义为:在不损害后代满足其需求能力的情况下满足当前需求的发展。海洋潜水旅游可持续发展研究要关切主体——海洋潜水旅游爱好者、客体——海洋潜水旅游目的地、流动性的支持方——各类旅游服务中介企业(旅行社、交通、酒店等),以及潜在的安全风险——自然灾害、突发事件、跨文化冲突等。海洋潜水旅游业态成长,既涉及潜水爱好者从家到潜水旅游目的地的流动,又涉及主体旅游过程感知与潜水旅游目的地服务供给及二者互动。因此,科学诠释潜水旅游目的地可持续成长机理事关潜水旅游业态的健康发展。分析潜水旅游目的地可持续成长需要解剖影响其成长的因素及其作用机制(见图 7),重点关注:1、潜水旅游的客源地、目的地和旅游交通组织,以及潜水旅游目的地内部空间组织的相互关系及旅游区位:如何借鉴旅游地中心理论和杜能环型旅游区位论,[70]深度解析潜水旅游中心地特征(产品季节性、周期性、需求不定向性和潜水活动空间竞争性);潜水旅游的旅游集散中心如何形成,并与关键依托城市或机场形成何种发展模式,[71]既能提升潜水旅游集散中心的最大效用,又能激活广泛的潜水旅游客源市场。2、潜水旅游目的地成长过程的生命周期特性,需要借鉴旅游地生命周期理论,[72]将潜力转换为竞争力,核心路径是增加人造景观吸引力,亦或发挥未开发的自然旅游资源优势以扩大市场。[73]根据全球典型潜水旅游目的地案例,科学解释其发展模型,厘清海洋潜水旅游地成长的内在因素,以及各利益相关者的作用和影响,避免海洋潜水旅游目的地进入非主流旅游地生命周期循环模式(成长—衰落—稳定、主循环—再循环—扇贝型)。[74]3、潜水旅游目的地的成长过程,伴随着多业态协调发展,往往会成长为旅游产业集群或集聚区,利用社会网络解析旅游目的地内部各类旅游企业/机构聚集现象与动力,[75]才能揭示潜水旅游带动效应,识别潜水旅游集群的核心产业、相关产业和支持产业,能够优化集群网络结构与治理策略。4、海洋潜水旅游目的地往往在空间上呈集群分布,形成空间竞争态势,科学规划毗连潜水旅游目的地的空间关系,促进它们同步增长以适应地域旅游市场的内在组织。[76]这既需要通过无差异曲线、引力模型、概率旅行模型、价格需求交叉弹性等工具,评估旅游资源禀赋和区位,又需要审视旅游者的感知与大尺度区域旅游地竞争力的等级体系。[77]因此,基于旅游地空间竞争理论,探究毗连潜水旅游地之间共同市场中,旅游者目的地选择的时空行为,可以挖掘潜水旅游地空间竞争的基本规律。当然,海洋潜水旅游目的地在发展旅游业的同时,必须唤醒地方社群保护陆海生态系统,激活游客、本地居民形成与陆海生态环境共生的意识,进而提升海洋潜水旅游目的地的可持续能力。

|

图 7 潜水旅游目的地可持续成长机理解析逻辑① |

① PADI为专业潜水教练员协会;SSI为国际水肺潜水学校;CMAS为世界潜水联合会;CUA为中国潜水运动协会。

(三) 海洋潜水旅游研究方法潜水旅游研究方法,国外相关文献涉及不多,针对不同研究主题方法有所侧重,国内有关潜水旅游的研究以定性分析为主。此外,学者使用经济学理论的效用函数,进行潜水旅游景区珊瑚礁旅游资源保护非使用价值评估;[78]制定珊瑚养殖生理指标,探讨不当潜水活动对风信子鹿角珊瑚的生理影响;[79]在耗散结构理论视角下采用SWOT法研究潜水旅游产业发展。[80]

334篇外文文献类别共分54种,归为环境科学、生态学、地理学、旅游和管理学等学科。根据图 4中国外潜水研究聚焦的四个方面,通过总结每一类主题文献的研究方法,归纳出使用频率较高的方法(如图 8)。1、问卷调查和半结构化访谈是最常见的研究方法,研究内容偏向旅游感知,故而社会调查是学者首选方式。[81]除旅游主体——潜水游客外,潜水操作员是社会调查的重要关注对象,他们的培训效果与质量直接影响潜水员与海洋交互体验。[82]已有研究往往把潜水旅游过程中出现的问题归责于潜水运营商,东道主社区在特殊和差别待遇中也发挥着关键作用,但往往被忽视。水肺潜水旅游服务的定期需求和供应产生了涉及东道主社区的环境和社会系统之间的互动模式。对于拥有原始自然资源的社区而言,这些互动具有为居民创造积极生计利益的巨大潜力。2、案例地研究是海洋潜水旅游研究中一个较为鲜明的方法,早期研究集中在红海,后东南亚成为热点地。3、文献研究中常常混合使用社会调查的调查和访谈方法,值得注意的是,不少文章还借鉴了潜水简报和以公民为基础、具有实际保护经验和自愿收集数据的项目,这是让社会参与保护过程的成功方式。[83]研究中使用的设备应用于海洋野生生物,如使用高频三轴加速度记录器评估野生动物旅游对白鲨活动的影响,水下拍摄监测潜水旅游对鲨鱼的影响等。[84]4、数学方法对研究产业经济价值与社区效应和潜水旅游者满意度与行为有着直接定量的显示,直观且具有说服力。利用稀疏曲线和比值指数估计每个地点的物种丰富度,研究海洋保护区鱼类区系的组成和构成,建立保护管理的基线。[85]水肺潜水旅游系统和海洋保护区常被用来探讨旅游可持续问题,涉及到可持续性的关键利益相关者,强调了适应性管理和领导的必要性,以鼓励未来的定向思维和利益相关者关注的整合,以确保海洋资源利用经验的可持续性。

|

图 8 国外海洋潜水研究常用方法 |

海洋潜水旅游地作为海洋潜水旅游业可持续发展的枢纽,研究动态表明:1、潜水旅游是以“潜水”作为主要的旅游动机,区别于其他海洋旅游活动。2、海洋潜水旅游地呈现地域综合体发展,依托陆域港口城市与海洋生物旅游资源,凭借综合性旅游设施为游客提供了浮潜、水肺潜水、船潜等各种潜水旅游活动(场所),并满足游客的海洋体验需求。3、海洋潜水旅游研究较少关注潜水旅游与自然、人文因素间的关系,目的地适宜性分析多停留在中小尺度,未重视潜水旅游地的成长特点与一般规律。关注参与潜水旅游的潜水员,他们经验丰富,受过良好教育,收入高,并愿意为对该行业至关重要的物种保护买单。潜水地点的过度拥挤、污染和与当地社区居民的冲突对该行业有潜在威胁,但潜水旅游相关者对这些影响的认知有限,值得进一步研究。对潜水旅游的社会和经济层面研究可以产生成本相对较低的信息,而不是经济上要求很高的生态调查,这种信息可以帮助管理人员根据可持续性原则,制定管理特定地点旅游业的最合适策略;4、海洋潜水旅游存在市场混乱和安全问题,未能探寻潜水旅游安全机制,开展旅游市场及潜水过程中的风险监测。5、科学诠释潜水旅游地可持续成长,亟待解剖影响其成长的因素及其作用机制,尤其应综合旅游区位机制、成长过程生命周期性、多业态群集与空间竞争/协同理论,深度解析海洋潜水旅游地发展的微观过程、宏观格局与典型规律。未来研究,应重点关注海洋潜水旅游地成长的相关话题,采用综合时—空演化视角,审视海洋潜水旅游地形成与发展的自然要素与历史、经济、社会、文化、制度等要素的适应性。基于资源整体,把握区域异质性以及区域海洋潜水旅游地的客源市场定位与空间竞争,从而为促进区际海洋潜水旅游地合作发展与共同保护提供可持续发展路径。潜水旅游挑战日益突出表明,需要明确了解自然资源旅游业的具体驱动因素,以便制定有效的地方管理计划。及时发布风险提示信息,研判预警苗头性、区域性、行业性风险,提高风险预判和科学决策能力。

| [1] |

国家发展改革委, 国家海洋局. 全国海洋经济发展"十三五"规划(公开版)[EB/OL]. http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/201705/t20170512_847297.html, 2017-05-04/2021-01-13.

(  0) 0) |

| [2] |

Garrod B, Gossling S. New frontiers in marine tourism: Diving experiences, sustainability, management[J]. Tourism Management, 2008, 29(6): 1244-1245. DOI:10.1016/j.tourman.2008.03.007

(  0) 0) |

| [3] |

DIimmoc K, Musa G. Scuba diving tourism[M]. London: Routledge, 2017.

(  0) 0) |

| [4] |

Mier M, Kegeles S. Resistance training for rescue divers in the sport scuba diving industry[J]. Strength & Conditioning Journal, 2002, 24(6): 47-52.

(  0) 0) |

| [5] |

Zakai D, Chadwick-Furman E. Impacts of intensive recreational diving on reef corals at Eilat, northern Red Sea[J]. Biological Conservation, 2002, 105(2): 179-187. DOI:10.1016/S0006-3207(01)00181-1

(  0) 0) |

| [6] |

Hawkins P, Roberts M, Hof V, et al. Effects of recreational scuba diving on caribbean coral and fish communities[J]. Conservation Biology, 2010, 13(4): 888-897.

(  0) 0) |

| [7] |

Vianna G, Meekan G, Pannell J, et al. Socio-economic value and community benefits from shark-diving tourism in Palau: A sustainable use of reef shark populations[J]. Biological Conservation, 2012, 145(1): 267-277. DOI:10.1016/j.biocon.2011.11.022

(  0) 0) |

| [8] |

Hammerschlag N, Gallagher J, Wester J, et al. Don't bite the hand that feeds: Assessing ecological impacts of provisioning ecotourism on an apex marine predator[J]. Functional Ecology, 2012, 26(3): 567-576. DOI:10.1111/j.1365-2435.2012.01973.x

(  0) 0) |

| [9] |

Hawkins P, oberts M, Kooistra D, et al. Sustainability of scuba diving tourism on coral reefs of Saba[J]. Coastal Management, 2005, 33(4): 373-387. DOI:10.1080/08920750500217518

(  0) 0) |

| [10] |

Neto Q, Lohmann G, Scott Noel, et al. Rethinking competitiveness: important attributes for a successful scuba diving destination[J]. Tourism Recreation Research, 2017, 42(3): 356-366. DOI:10.1080/02508281.2017.1308086

(  0) 0) |

| [11] |

刘吉. 中国潜水运动史[M]. 武汉: 武汉出版社, 1999.

(  0) 0) |

| [12] |

苏雄. 休闲潜水研究[J]. 体育文化导刊, 2009, (7): 19-22. DOI:10.3969/j.issn.1671-1572.2009.07.006 (  0) 0) |

| [13] |

翟庆文. 我国滨海休闲潜水业可持续发展途径探析[J]. 体育科技文献通报, 2010, 18(6): 22-23. DOI:10.3969/j.issn.1005-0256.2010.06.010 (  0) 0) |

| [14] |

徐伟刚. 休闲潜水[M]. 上海: 上海科学普及出版社, 2008.

(  0) 0) |

| [15] |

赵振飞. 海岛潜水生态旅游评价模型及其应用研究[D]. 三亚: 海南热带海洋学院, 2019.

(  0) 0) |

| [16] |

董玉明. 海洋旅游[M]. 青岛: 青岛大学出版社, 2002.

(  0) 0) |

| [17] |

张相君, 魏寒冰, 邓云成. 论海岛潜水作为海洋旅游新业态[J]. 海洋经济, 2021, 11(2): 72-81. DOI:10.3969/j.issn.2095-1647.2021.02.008 (  0) 0) |

| [18] |

Leiper N. Tourist attraction systems[J]. Annals of Tourism, 1990, 17(3): 367-384. DOI:10.1016/0160-7383(90)90004-B

(  0) 0) |

| [19] |

Cooper M. Tourism planning and educatin in Vietnam[J]. Pacific Tourism Review, 1997, 12(3): 15-23.

(  0) 0) |

| [20] |

Buhalis D. Marketing the competitive destination of the future[J]. Tourism Management, 2000, 21(1): 97-116. DOI:10.1016/S0261-5177(99)00095-3

(  0) 0) |

| [21] |

Barros P, Botti L, Peypoch N, et al. Performance of French destination: Tourism attraction perspectives[J]. Tourism Management, 2011, 32(1): 141-146. DOI:10.1016/j.tourman.2010.01.015

(  0) 0) |

| [22] |

崔凤军. 城市旅游业的核心竞争力在哪里?[J]. 旅游学刊, 2004, (3): 9. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2004.03.007 (  0) 0) |

| [23] |

李天元. 旅游目的地定位研究中的几个理论问题[J]. 旅游科学, 2007, (4): 1-7. DOI:10.3969/j.issn.1006-575X.2007.04.001 (  0) 0) |

| [24] |

Pascoe S, Doshi Thébaud O. Estimating the potential impact of entry fees for marine parks on dive tourism in South East Asia[J]. Marine Policy, 2014, 47(2): 147-152.

(  0) 0) |

| [25] |

Huveneers C, Meekan G, Apps K, et al. The economic value of shark-diving tourism in Australia[J]. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 2017, 27(3): 665-680. DOI:10.1007/s11160-017-9486-x

(  0) 0) |

| [26] |

Zimmerhackel S, Kragt E, Rogers A, et al. Evidence of increased economic benefits from shark-diving tourism in the Maldives[J]. Marine Policy, 2019, 100(11): 21-26.

(  0) 0) |

| [27] |

Gier L, Christie P, Amolo R. Community perceptions of scuba dive tourism development in Bien Unido, Bohol Island, Philippines[J]. Jouranl of Coastal Conservation, 2017, 21(1): 153-166. DOI:10.1007/s11852-016-0484-2

(  0) 0) |

| [28] |

Vianna S, Meekan G, Pannell J, et al. Socio-economic value and community benefits from shark-diving tourism in Palau: A sustainable use of reef shark populations[J]. Biological Conservation, 2012, 145(1): 267-277. DOI:10.1016/j.biocon.2011.11.022

(  0) 0) |

| [29] |

Burke M, Maidens J. Reefs at risk in the Caribbean[M]. Washington DC: World Resources Institute, 2004.

(  0) 0) |

| [30] |

Jin Y. Sport motivation and leisure satisfaction of scuba diving manias[J]. Korean Society of Sport Psychology, 2004, 1(4): 51-64.

(  0) 0) |

| [31] |

Yoo Hosang. Effect of scuba diving activity on leisure satisfaction and psychological wellbeing in scuba divers[J]. Journal of Coaching Development, 2016, 18(4): 3-12.

(  0) 0) |

| [32] |

Uyarra C, Watkinson R, Cote M, et al. Managing dive tourism for the sustainable use of coral reefs: validating diver perceptions of attractive site features[J]. Environmental Management, 2009, 43(1): 1-16.

(  0) 0) |

| [33] |

Yoo Jaechung. The study on relationship between intention to visit including leisure satisfaction of sightseeing and choice of tourist destination for scuba diving[J]. Journal of Sport and Leisure Studies, 2010, 41(10): 275-293.

(  0) 0) |

| [34] |

Jeon Young-Rok. The effect of experience of marine leisure participants on enjoyment factors and behavioral intention-focused on scuba diving[J]. Tourism Research, 2014, 39(3): 25-43.

(  0) 0) |

| [35] |

Apps K, Dimmock K, Huveneers C. Turning wildlife experiences into conservation action: Can white shark cage dive tourism influence conservation behavior?[J]. Marine Policy, 2018, 88: 108-115. DOI:10.1016/j.marpol.2017.11.024

(  0) 0) |

| [36] |

Treeck V, Schuhmacher H. Artificial reefs created by electrolysis and coral transplantation: An approach ensuring the compatibility of environmental protection and diving tourism[J]. Estuarine Coastal and Shelf Science, 1999, 49(10): 75-81.

(  0) 0) |

| [37] |

Hasler H, Jörg Ott. Diving down the reefs? Intensive diving tourism threatens the reefs of the northern Red Sea[J]. Marine Pollution Bulletin, 2008, 56(10): 1788-1794. DOI:10.1016/j.marpolbul.2008.06.002

(  0) 0) |

| [38] |

Hawkins P, Roberts M, Kooistra D. Sustainability of scuba diving tourism on coral reefs of Saba[J]. Coastal Management, 2005, 33(4): 373-387. DOI:10.1080/08920750500217518

(  0) 0) |

| [39] |

Gallagher J, Vianna S, Papastamatiou P., et al. Biological effects, conservation potential, and research priorities of shark diving tourism[J]. Biological Conservation, 2015, 184(2): 365-379.

(  0) 0) |

| [40] |

Zimmerhackel S, Pannell J, Meekan M, et al. Diving tourism and fisheries in marine protected areas: Market values and new approaches to improve compliance in the Maldives shark sanctuary[D]. Perth: The University of Western Austalia, 2016.

(  0) 0) |

| [41] |

Biggs D, Amar F, Valdebenito A, et al. Potential synergies between nature-based tourism and sustainable use of marine resources: Insights from dive tourism in territorial user rights for fisheries in Chile[J]. Plos One, 2016, 11(3): 68-77.

(  0) 0) |

| [42] |

Biggs D, Ban N C, Hall C M. Lifestyle values, resilience, and nature-based tourism's contribution to conservation on Australia's Great Barrier Reef[J]. Environmental Conservation, 2012, 39(4): 370-379. DOI:10.1017/S0376892912000239

(  0) 0) |

| [43] |

Cerrano C, Milanese M, Ponti M. Diving for science-science for diving: volunteer scuba divers support science and conservation in the Mediterranean Sea[J]. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 2017, 27(2): 303-323. DOI:10.1002/aqc.2663

(  0) 0) |

| [44] |

Barker N, Roberts M. Scuba diver behaviour and the management of diving impacts on coral reefs[J]. Biological Conservation, 2004, 120(4): 481-489. DOI:10.1016/j.biocon.2004.03.021

(  0) 0) |

| [45] |

Rouphael B, Inglis J. "Take only photographs and leave only footprints"?: An experimental study of the impacts of underwater photographers on coral reef dive sites[J]. Biological Conservation, 2001, 100(3): 281-287. DOI:10.1016/S0006-3207(01)00032-5

(  0) 0) |

| [46] |

Lucrezi S, Saayman M. Sustainable scuba diving tourism and resource use: Perspectives and experiences of operators in Mozambique and Italy[J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 168: 632-644. DOI:10.1016/j.jclepro.2017.09.041

(  0) 0) |

| [47] |

Tonin, Stefania. Citizens' perspectives on marine protected areas as a governance strategy to effectively preserve marine ecosystem services and biodiversity[J]. Ecosystem Services, 2018, 34: 189-200. DOI:10.1016/j.ecoser.2018.03.023

(  0) 0) |

| [48] |

Trujillo C, Carrillo B, Charris A, et al. Coral reefs under threat in a Caribbean marine protected area: Assessing divers' willingness to pay toward conservation[J]. Marine Policy, 2016, 68: 146-154. DOI:10.1016/j.marpol.2016.03.003

(  0) 0) |

| [49] |

Brauwer D, Harvey S, Mcilwain L, et al. The economic contribution of the muck dive industry to tourism in Southeast Asia[J]. Marine Policy, 2017, 83(9): 92-99.

(  0) 0) |

| [50] |

Chung S, Au A, Qiu W. Understanding the underwater behavior of scuba divers in Hong Kong[J]. Environmental Management, 2013, 51(4): 824-837. DOI:10.1007/s00267-013-0023-y

(  0) 0) |

| [51] |

Patrick J, Lyons, et al. The effect of recreational SCUBA divers on the structural complexity and benthic assemblage of a Caribbean coral reef[J]. Biodiversity & Conservation, 2015, 24: 3491-3504.

(  0) 0) |

| [52] |

Black A, Groombridge J, Jones G. Leadership and conservation effectiveness: finding a better way to lead[J]. Conservation Letters, 2011, 4(5): 329-339. DOI:10.1111/j.1755-263X.2011.00184.x

(  0) 0) |

| [53] |

Wongthong P, Harvey N. Integrated coastal management and sustainable tourism: A case study of the reef-based SCUBA dive industry from Thailand[J]. Ocean & Coastal Management, 2014, 95: 138-146.

(  0) 0) |

| [54] |

孙雅洲, 郑衍双, 王平. 双人旅游潜水器结构设计问题[J]. 武汉造船, 1995, (3): 7-11. (  0) 0) |

| [55] |

鲁刚, 金仲贤. 国内外潜水装具现状及发展趋势[J]. 海军医学杂, 2006, (3): 260-262. DOI:10.3969/j.issn.1009-0754.2006.03.040 (  0) 0) |

| [56] |

唐珍华, 易坚. 潜水旅游伤害的防范[J]. 旅行医学科学, 2000, (3): 37-38. DOI:10.3969/j.issn.1006-7159.2000.03.016 (  0) 0) |

| [57] |

杜贵爱. 中国海洋旅游安全管理研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2010.

(  0) 0) |

| [58] |

纪晓曦, 黄安民, 金艳方, 等. 我国海洋体育旅游安全管理现状与对策研究[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2019, (4): 89-95. DOI:10.3969/j.issn.1672-335X.2019.04.012 (  0) 0) |

| [59] |

黄蔚艳. 海洋旅游者危机认知实证研究[J]. 经济地理, 2010, 30(5): 865-870. (  0) 0) |

| [60] |

陈瑜文, 苏雄. 湛江地区普通居民和参加湛江休闲潜水游客现状分析[J]. 广州体育学院学报, 2010, 30(3): 53-57. DOI:10.3969/j.issn.1007-323X.2010.03.012 (  0) 0) |

| [61] |

王曦, 王逊. 影响海南休闲潜水业开发环境因素分析[J]. 当代经济, 2012, (4): 92-93. DOI:10.3969/j.issn.1007-9378.2012.04.045 (  0) 0) |

| [62] |

周国忠. 海洋旅游产品调整优化研究[J]. 经济地理, 2006, (5): 875-878. DOI:10.3969/j.issn.1000-8462.2006.05.034 (  0) 0) |

| [63] |

王新越, 张广海, 宋珊珊, 等. 中国南海旅游开发探析[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2013, (1): 41-45. (  0) 0) |

| [64] |

林鸿民, 冯文海. 海南潜水旅游可持续发展的若干意见[N]. 中国旅游报, 2004-06-21(02).

(  0) 0) |

| [65] |

刘金祥, 徐闻. 珊瑚礁的现状与保护性开发[J]. 湛江师范学院学报, 2006, (3): 60-61. DOI:10.3969/j.issn.1006-4702.2006.03.017 (  0) 0) |

| [66] |

王聪, 袁东, 王进. 海南体验式潜水可持续发展研究[J]. 体育文化导刊, 2017, (4): 124-128. (  0) 0) |

| [67] |

赵振飞. 海岛潜水生态旅游评价模型及其应用研究[D]. 三亚: 海南热带海洋学院, 2019.

(  0) 0) |

| [68] |

谷明. 国外滨海旅游研究综述[J]. 旅游学刊, 2008, (11): 87-94. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2008.11.020 (  0) 0) |

| [69] |

窦文康, 王世金, 韩彤彤, 等. 中国滑雪场可达性及市场潜力测度[J]. 地理科学, 2021, 41(2): 319-327. (  0) 0) |

| [70] |

吴必虎. 区域旅游规划原理[M]. 北京: 中国旅游出版社, 北京: 中国旅游出版社.

(  0) 0) |

| [71] |

王瑛, 王铮. 旅游区位分析[J]. 地理研究, 2000, 55(3): 346. (  0) 0) |

| [72] |

Lee Y., Weaver D. The Tourism Area Life Cycle in Kim Yujeong Literary Village, Korea[J]. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 2014, 19(2): 181-198. DOI:10.1080/10941665.2012.735681

(  0) 0) |

| [73] |

庞世明, 孙梦阳, 宋志伟. "资源诅咒"、旅游供给多样性与可持续旅游发展[J]. 旅游学刊, 2021, 36(5): 12-13. (  0) 0) |

| [74] |

Lundtorp S., Wanhill S. The resort life cycle theory[J]. Annals of Tourism Research, 2001, 28(4): : 7-964.

(  0) 0) |

| [75] |

曲颖, 曹李梅, 杨琦. 旅游目的地依恋维度的建构与解构[J]. 人文地理, 2020, 35(4): 154-160. (  0) 0) |

| [76] |

王钊, 李涛, 杨山. 中国省际入境旅游集散优势度与旅游经济效率的空间关系[J]. 地理研究, 2020, 39(4): 892-906. (  0) 0) |

| [77] |

许春晓, 王甫园, 王开泳, 等. 旅游地空间竞争规律探究[J]. 地理研究, 2017, 36(2): 321-335. (  0) 0) |

| [78] |

肖建红, 赵玉宗, 王飞. 珊瑚礁旅游资源保护非使用价值评估嵌入效应研究——以三亚4个典型潜水旅游景区为例[J]. 旅游科学, 2020, 34(5): 80-95. (  0) 0) |

| [79] |

张瑜, 任瑜潇, 夏景全, 等. 不当潜水活动对风信子鹿角珊瑚的生理影响[J/OL]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1500.P.20201228.1034.004.html, 2021-08-07.

(  0) 0) |

| [80] |

刘春梅. 耗散结构理论视角下潜水旅游产业发展研究[J]. 山东体育科技, 2018, 40(4): 28-33. (  0) 0) |

| [81] |

Cater C, Albayrak T, Caber M, et al. Flow, satisfaction and storytelling: a causal relationship? Evidence from scuba diving in Turkey[J]. Current Issues in Tourism, 2020, (1): 1-19.

(  0) 0) |

| [82] |

Pires M, Garla C, Carvalho R. The economic role of sharks in a major ecotourism archipelago in the western South Atlantic[J]. Marine Policy, 2016, 72(10): 31-39.

(  0) 0) |

| [83] |

Nazimi L, Robbins D, Schilds A, et al. Comparison of industry-based data to monitor white shark cage-dive tourism[J]. Tourism Management, 2018, 66: 263-273. DOI:10.1016/j.tourman.2017.12.002

(  0) 0) |

| [84] |

Charlie H, Watanabe Y, Payne L, et al. Interacting with wildlife tourism increases activity of white sharks[J]. Conservation Physiology, 2018, 6(1): coy019.

(  0) 0) |

| [85] |

de Freitas J E P, de Araujo M E, da Cruz Lotufo T M. Composition and structure of the ichthyofauna in a marine protected area in the western equatorial Atlantic: A baseline to support conservation management[J]. Regional Studies in Marine Science, 2019, 25: 100488. DOI:10.1016/j.rsma.2018.100488

(  0) 0) |

2022

2022