确定领海界限的直线基线规则是以1982年《联合国海洋法公约》(以下简称《公约》)第七条为核心规范,并辅以海洋划界中的重要判例以及权威学说而形成的理论体系和实践体系。故此,仅仅考察某一个海洋划界适用直线基线规则的实践,对于直线基线规则容易导致偏颇的认知。作为沿海国划定领海基线的方式之一,直线基线规则在晚近海洋划界实践中具有重要影响。

一般说来,学界重视研究直线基线规则的适用条件,诸如“海岸线极为曲折”“紧接海岸有一系列岛屿”或者“海岸线非常不稳定”。[1]虽然直线基线规则被1958年《领海及毗邻区公约》和1982年《公约》所固化,但是,由于海洋划界适用直线基线规则的复杂性,导致在解释和适用直线基线规则仍然不稳定,分歧很大。为了减损上述分歧引发的困惑,除了正确理解《公约》第七条的立法精神和立法意旨以外,在解释和适用直线基线规则的过程中,应该强化对直线基线规则的历史渊源与演进的认识,这也有利于阐释洋中群岛划定直线基线的合理性。

一、直线基线规则的历史演进:无序到统一划定领海界限的直线基线规则为1982年《公约》第七条所明确。然而,直线基线规则的发展历史是一个习惯法到成文法、模糊到清晰、单一到多元的发展过程,也可以说是一个“无序—统一”的过程。这一发展过程是由海洋的复杂地质地貌决定的。在构建统一适用的直线基线规则的同时,国际社会必须考虑到迥异的海洋自然条件,这就决定了保持国际海洋法统一时还需要给予沿海国灵活性,构建灵活多样的规则体系。直线基线规则的演化体现了这一属性。

(一) 海岸线被初略地确定为基线领海基线规则的溯源至少可以追溯到16世纪。起初,基点被拟制为“坚实陆地与海洋”的交汇之处。在这一时期,英王詹姆斯一世曾颁布法令,规定连接海岸线岬角划直线基线,以直线基线法将一定范围水域确定为英国管辖范围之内。[2]在之后的海洋管辖理论和实践发展中,基线逐渐地被确定为实际的海岸线。到了19世纪中叶和20世纪初,沿着蜿蜒海岸(sinuosities of the coast)划定领海基线的做法已成了领海基线实践的大趋势。

不过,因为地质运动与潮汐变化,海岸线的实际位置始终处于变化之中。这就导致在不同的时点海岸线位置都会发生变化,也意味着以海岸线为领海基线所确定的海洋边界始终处于变动之中。如此以来,以海岸线的实际位置为领海基线的做法存在明显的缺陷。正因如此,早在19世纪,法律学者和技术专家就已认识到,严格来说,以时时刻刻处于变动中的海岸线实际位置为领海基线的做法,只在理论上具有可行性。[3](P1)不过,由于当时的海洋争端远不如今天激烈,模糊地以海岸线作为沿海国领海基线的做法得到了当时国际社会的认可。

从19世纪中下叶到20世纪初叶,通信、导航和其他相关海洋开发技术的发展,使海洋变得触手可及,导致国与国之间对于海洋资源的争夺愈发激烈。缓和海洋争端之需要和提供较为完备的测绘技术之可能,使更为精确地划分海域和确定海域的测算起点成为可能。[4](P73-81)

(二) 低潮线被视为领海基线“低潮”与“高潮”是适用直线基线规则的两个重要概念。低潮时海水与陆地相交而成的线被称为低潮线,高潮与高潮线则相反。由于低潮线是最向海心的陆海交线,相较于高潮线等其他的陆海交线,沿海国以低潮线为领海基线所能够获得的管辖海域范围最大。因此在确定领海基线时,低潮线逐渐地获得了沿海国的青睐。至1920年时,虽然作为领海基线的“低潮线”应以何种潮汐数据为确定标准尚没有一致的意见,但是绝大多数沿海国均以低潮线为其领海基线。[5](P190)此时,将低潮线作为领海基线已经成为国际习惯。20世纪20年代,为筹备国际法编纂会议,国际联盟组织设置领海委员会对有关领海的国际法问题进行研究和讨论,领海基线问题是研究讨论的重点。海牙国际法编纂会议虽然最终没有形成正式文件,但是以低潮线作为领海基线的海洋法实践在编纂会议上获得了认可。至1930年,以低潮线替代了模糊的“蜿蜒海岸线”,成为国际认可的沿海国领海基线。[6]

同时,国际法编纂会议就如何确定低潮线的问题展开了讨论。比如,负责划界问题的第二小组委员会提议,沿海国在其官方海图上标注的低潮线不应在任何明显程度上偏离低潮线。美国和德国则提议由沿海国自行决定如何确定其低潮线。[7]最终,1958年的联合国第一次海洋法会议确定,将本国低潮线的裁量权交由沿海国,以其公布的官方海图所标明的海岸线为领海基线。国际法编纂会议在领海基线制度发展历史上具有承上启下的作用。低潮线被确定为领海基线,这就使得领海基线制度实现了由无序向统一的转变。直线基线规则在海牙国际法编纂会议正式形成。[3](P16)

(三) 直线基线规则的固化:英、挪渔业案1935年,为应对英国渔船频繁进入其传统渔区,甚至抵近海岸捕鱼,挪威颁布了皇家法令,宣布沿着海岸线方向,连接其陆地附近的近岸岛屿、小岛、岩礁的向海最外缘点划定直线基线,并宣布自直线基线起4海里范围内的海域为挪威的专属渔区。[8](P28)挪威的做法由于没有与别国发生激烈冲突,所以此种直线基线实践尚未引起国际法关切。在1869年与1933年之间,英国与其他国家对挪威的这一直线基线国家实践未提出反对,这种默认也是国际法院认可挪威1935年皇家法令未违反国际法的重要原因。在1935年之后,挪威多次逮捕在其宣布的专属渔区内捕鱼的英国渔船。英、挪两国曾试图通过谈判方式解决渔业纠纷,但谈判未能取得任何成果。英国于1949年9月28日将争议诉至国际法院。①

① Anglo-Norwegian Fisheries (U.K. v. Nor.), 1951 I.C.J. p116-125.

英、挪渔业案的焦点在于挪威所划直线基线是否符合国际法。英国认为挪威的直线基线违反国际法,理由有三:一是一国领海基线应当为沿岸低潮线;二是出于简化领海边界的目的,一国不应该采用直线基线;三是在某些特殊沿岸地区,一国确实可以划定直线基线,但是直线基线段的长度不应超过10海里。挪威采取的策略是强调历史性权利,并未对英国的责难予以正面的回应。②

② Anglo-Norwegian Fisheries (U.K. v. Nor.), 1951 I.C.J.p126-131.

国际法院在审视了挪威海岸线的自然地理形态后,指出与其他沿海国的情况不同。③因此,挪威无需严格以海岸线作为其领海基线。而由于挪威大陆的西部与石垒构成了整体,因而在确定挪威领海范围时不得不考虑石垒的外缘,并在判决中认为该解决方案是由挪威的地理现实决定的。国际法院对英国主张直线基线段长度不应超过10海里的观点也未予以认可。以挪威特殊的沿海地貌为据,国际法院判决认定挪威沿着海岸线方向,连接其陆地附近的近岸岛屿、小岛、岩礁的向海最外缘点划直线基线的领海基线实践合乎国际法。但是国际法院也并未承认任何国家都能随心所欲地使用直线基线作为领海基线。英、挪渔业案明确地肯定了与习惯国际法不同的新兴的国家实践的合法性,这在国际法的司法实践历史上并不多见。[9](P97)

③ Anglo-Norwegian Fisheries (U.K. v. Nor.), 1951 I.C.J. p127.

(四) 直线基线规则的国际立法:从《领海及毗连区公约》到《公约》直到1953年,直线基线法仍只是领海基线多样化过程中的一个偶然产物,尚未获得广泛的承认。对于国际法院在英、挪渔业案中所确立的直线基线适用规则,不少专家认为过于模糊和宽泛。为此,专家委员会对直线基线适用规则提出了一些技术性的建议,以期能够使渔业案所确立的规则明确化。比如弗朗索瓦教授在1953年起草的供讨论用的草案第五条a款(2)项,为直线基线设置了严格的量化条件——直线基线段长度不得超过10海里,直线基线段距离陆地领土的距离不得超过5海里。在起草阶段,国际法委员会与专家委员会内部曾对于是否应该以建立量化标准的形式规制直线基线适用的问题有过多次争论。支持沿海国管辖权扩张的“扩张派”,坚持应当延续渔业案的精神,模糊直线基线适用规则,以适应世界上复杂多样的沿岸自然地貌。限制沿海国管辖权扩张的“保守派”,则认为应当限制沿海国管辖权,防止沿海国主权侵害公海自由,避免直线基线规则被滥用。“扩张派”与“保守派”之间的争论一直延续到第一次联合国海洋法会议。[10](P145)最终,会议延续了英、挪渔业案中国际法院的观点,保持了直线基线适用规则的模糊性,这一点为《领海及毗连区公约》第四条所确定。④

④《公约》第七条与《领海及毗连区公约》第四条的中文行文上有不小差别。但是英文、法文、俄文作准文本文义并未发生变化。为行文方便,下文将不加区分,以《公约》的中文作准文本的表述代替《领海及毗连区公约》中的表述。

在第一次海洋法会议期间,新独立的国家印度尼西亚,与菲律宾、南斯拉夫、丹麦等国提议将直线基线用于群岛,不过当时这一提议并没被认可。在第二次海洋法会议期间,群岛国家也曾为直线基线适用于群岛而奔走呼告。直至1974年,印度尼西亚、加拿大、智利、毛里求斯等国联手,组成了第三次海洋法会议中的“群岛国集团”。[11]在这几个国家的共同努力之下,群岛国制度与直线群岛基线制度终于在第三次海洋法会议第二阶段被认可,经过之后的讨论与修改,最终由《公约》第七条固定下来。[3](P61)

《公约》对原有的直线基线规则展开变革式固化。《公约》第七条充分考虑到孟加拉国的提案,将因有三角洲和其他自然条件致使海岸线极不稳定增加为直线基线法的第三种适用情形。[4](P73-77)《公约》第七条允许沿海国根据不同情况,交替使用直线基线法和低潮线法确定领海基线;同时,将告知义务由公布海图更改为公布海图或基点坐标,并将海图或坐标副本交存联合国秘书长。在某种意义上,《公约》创造了直线群岛基线概念,以例外形式将直线基线法的适用范围扩张至群岛国。[12](P3)由此可见,《公约》第七条的立法目的和宗旨变得非常明朗。虽然各国实践与学说对于如何诠释《公约》第七条的立法目的存在一定的差异性,但是,至少有一点是达成共识的。这种共识在于《公约》第七条旨在寻求在适用正常基线之外,构建一个能够应对海岸地质地貌异常复杂情境下展开划定基线的国际规则。由于海岸地质地貌的复杂性,导致相关国家在特定河口和海湾划定基线面临极其棘手的难题。为此,适度引入直线基线规则是必要的。然而《公约》第七条也面临着如何“适度”适用直线基线规则的困境。通过若干海洋划界国际实践的考察,可以推断出《公约》第七条努力构建一个在划定复杂领海基线与防止过度扩展领海范围之间实现平衡的机制。

整体而言,直线基线规则的变迁历程呈现出由无序到统一的基本规律性。当然,这一过程具有逐渐发展和编纂的属性。直线基线规则从形成到发展的过程,不仅是国际社会不断探索确定合理海洋权利和明确海洋划界的结果,而且也是充分顾及海洋权利的确定和海洋划界的复杂性而不断创新基线的理论和实践的过程。从某种意义上讲,英、挪渔业案具有里程牌的意义,该案不仅初略确定了直线基线规则,而且也巧妙地阐释了海洋划界中历史性权利等令人棘手的海洋法问题,为历史性权利这一复杂海洋权利的阐释提供了特定的语境和前提。从1958年日内瓦四个海洋法条约体系到1982年《公约》,标志着直线基线规则以公约法形式正式确立。虽然《公约》第七条的解释和适用存在很大的争议性,但是,直线基线规则的基本内涵、适用条件及其适用限制的体系基本上得以构建。

二、适用直线基线的前提条件一般来讲,适用直线基线的前提条件受制于“海岸线极为曲折”“紧接海岸有一系列岛屿”以及洋中群岛基线等情境。在这一过程中,充满着学者阐释直线基线规则适用的相关学说。

(一) “海岸线极为曲折”的认定根据《领海及毗连区公约》第四条与《公约》第七条的规定,“海岸线极为曲折”是沿海国得以适用直线基线的第一种情形。“极为曲折”的内涵界限不明确,使得对其认定标准众说纷纭,沿海国领海基线实践也缺乏统一性。“极为曲折”可被拆解为“深深凹入”(deeply intended)与“切入”(cut into)。斯科菲尔德与普雷斯科特认为,“深深凹入”可能指对陆地横向的切入,而“切入”指的可能是水曲纵向切入陆地的形态。[10](P112)雷斯曼与韦斯特曼则从上述两个概念的相互关系考察,并认为“深深嵌入”和“切入”两者的关系是递进的,必须有许多“嵌入”的存在,海岸才会存在“切入”的形态。[1]此外,还有学者尝试从《公约》中条款间的关系角度对“极为曲折”进行描述。比兹利就认为,“极为曲折”必然指的是位于一条海岸线上的水曲的数量及其复杂程度,这就使得《公约》第七条的运用变得既无意义,也无关紧要。[11]

⑤ 参见https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/MAPS/CHL_MZN37_2000_00117.jpg,最后访问时间:2021年3月19日。

热衷于定量分析的美国学者罗奇与史密斯认为,一段直线基线内至少需要包含三个水曲,且水曲与水曲之间相互接近,每个水曲嵌入陆地的距离需要超过直线基线段长度的1/2。其结论来于对《公约》第十条的“逻辑推演”,以及联合国海洋事务与海洋法司1989年的报告。[13]智利的海岸线破碎与挪威海岸线相似。智利因为处于南极洲板块与美洲板块碰撞挤压处,地壳运动活跃,导致其海岸线破碎曲折。

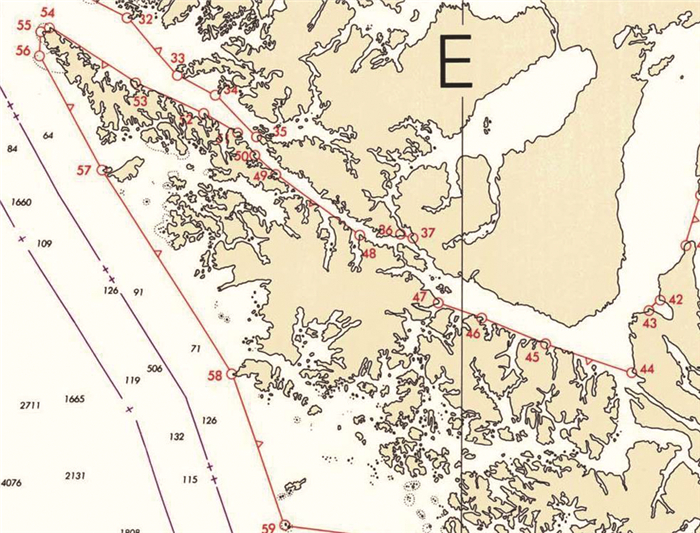

如图 1所示的智利西南部分海岸线破碎曲折,与挪威东芬马克海岸线形态相似,显然符合“海岸线极为曲折”的直线基线适用前提条件。但是套用美国国务院与罗奇和史密斯的标准,图 1中智利多处海岸线无法适用直线基线法。图示49-50基线段直线基线所包的海岸线仅有一个水曲,53-54直线基线段中的水曲数量虽然超过了三个,但是水曲嵌入陆地的深度显然不能满足53-54直线基线段1/2或者6/10的要求。45-46、46-47等直线基线段也难以满足这些严苛的要求。以量化标准对“海岸线极为曲折”进行解释的尝试注定是失败的。从几何上来说,对于曲线的曲折程度做量化评价,只能在某一给定的长度内对线的弯曲数量和弯曲程度进行讨论,即讨论共有几次方向变化、方向变化的程度。但是,世界范围内的海岸线形态过于复杂,且始终处于变化之中,以简单、固定的标准去限制复杂、变化的现实的尝试注定是错误的。

|

图 1 智利西南部分海岸线及直线基线⑤ |

⑥ 图 2为作者利用作图软件所作的海岸线示意图,图中的水曲均未满足《公约》中关于海湾的要求。

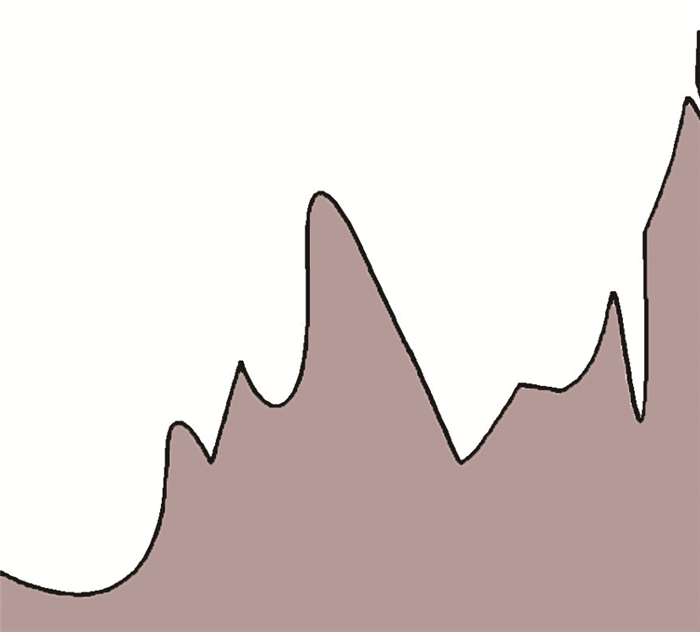

|

图 2 极为曲折的海岸线示意图⑥ |

联合国海洋事务与海洋法办公室所建议的标准看似合理,但因为要求水曲必须满足是海湾的条件过于简单,缺乏弹性,在运用中也会遇到难题。如图 2所示,在存在连续多个大面积且不满足第十条海湾认定标准的水曲的海岸时,此处无法适用直线基线。但是,此处的海岸线显然满足《公约》规定的“极为曲折”的标准。为“海岸线极为曲折”的认定设置简单的量化标准,将会极大地限制直线基线的适用。这会使得直线基线规则过于刚性而威胁《公约》的稳定性。

如何判断“极为曲折”是一个非常关键的问题。笔者建议在认定“海岸线极为曲折”时,可以借鉴量化标准的思路,但是同时要“去数字化”,这样既可以避免以简单、固定的标准去判断带来的弊端,也可以摒弃认定曲折程度时毫无根据的做法。在判断某一海岸线是否属于“极为曲折”时,可以结合待审查的海岸线的方向变化程度、水曲数量及紧密程度、水曲嵌入陆地的距离这三个要素进行考量。第一,方向变化程度。智利海岸线弯折呈锐角形态,海岸线走向甚至发生了逆转的形态,方向变化极大,容易被认定为极为曲折。第二,水曲数量及紧密程度。在平直的海岸线上,若只有一个水曲,那么无论该水曲嵌入陆地的深度如何,该段海岸线也不能够被认定为“极为曲折”,此地应使用《公约》第十条关于海湾的规定进行规制。第三,水曲嵌入陆地的距离。当水曲深嵌进陆地时,此处的海岸线曲折度大。这三个要素在形态上相互影响。[13]

(二) “紧接海岸有一系列岛屿”的规则解释“紧接海岸有一系列岛屿”是沿海国可得适用直线基线的第二项前提条件,与“海岸线极为曲折”一样,该条件也不存在清晰的定义。挪威西南地区海岸线沿岸有“石垒”毗连,法院认为“石垒”与挪威大陆构成了一个整体,挪威大陆海岸线并非挪威陆地与海洋之间的分界线,“石垒”的外缘才是挪威陆地与海洋之间的分界线,因而支持了挪威沿着“石垒”外缘划直线基线的实践。国际法委员会将判决提炼为“紧接海岸线有一系列岛屿之处”,得到第一次海洋法会议的认可。⑦“紧接海岸有一系列岛屿”的表述存在很大的模糊性,致使该规则的适用不存在一致的客观标准。

⑦ 英文文本为“if there is a fringe of islands along the coast in its immediate vicinty”。

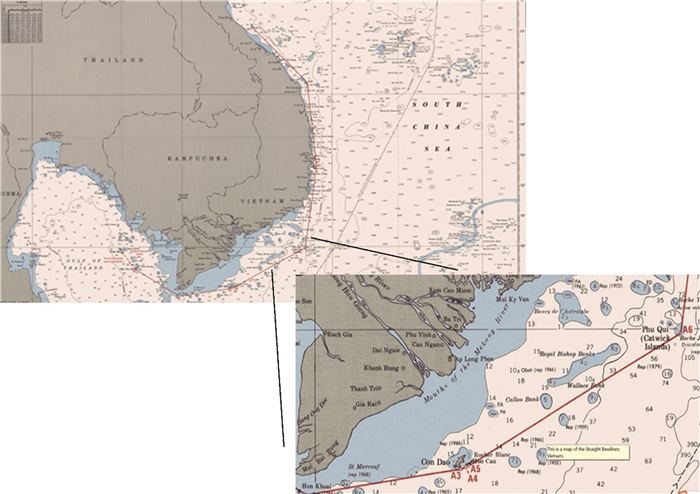

判断何为“紧接海岸线”,应当结合近岸群岛的规模与岛屿的分布形态来判断。从近岸群岛规模来看,给定某一固定距离,当群岛的规模较大时,群岛与大陆之间的相对距离会变小,这些群岛可以认为是紧接海岸的。相反,当群岛规模较小时,其与大陆之间的相对距离会变大,此时应当严格限制岛屿与大陆之间的距离,只有当这些岛屿与大陆海岸线的绝对距离很小时,才得使用直线基线作为领海基线。这样来看,越南在其东南沿岸地区的A3、A4、A5、A6间所划的直线基线欠妥当。图 3所示的A3-A6直线基线组内仅有9个岛礁(其中A3、A4、A5基点附近有7个岛礁),岛礁面积极小,而且相互间非常分散。⑧相比起岛礁的大小与群岛的规模,岛礁与大陆之间的距离非常大,笔者认为这些岛礁与大陆的联系不紧密,不应当被认为是“紧接海岸”。从岛屿的分布形态上来看,岛礁之间分布紧密,而且群岛与大陆之间有许多小岛礁时,群岛与大陆之间更具有整体性,这些岛屿是“紧接”海岸线的。比如,图 3的这段直线基线内的小规模岛礁群(昆仑群岛)与越南大陆之间并无其他零散的小型岛礁。从形态上来看,这些岛礁与大陆的联系不紧密。

⑧ 参见www.kkkaba.com,A3—A5段直线基线内的小规模岛礁群“Con Dao”中文译名为“昆仑群岛”。最后访问时间:2020年12月23日。

|

图 3 越南海岸线及直线基线[13] |

同样,“一系列岛屿”的认定也是极为关键的问题。在这一过程中,很多学者对“一系列岛屿”的内涵进行了阐释。从文义上看,“一系列岛屿”的数量难以界定。对岛屿之间的紧密程度达到什么程度,才能被认为构成了“一系列岛屿”,这属于主观的认知。对于从紧密程度上如何判断“一系列岛屿”的观点是非常有见地的,但是这一观点的可执行性并不强。由于近岸群岛是否覆盖了海岸线是感官上的判断,导致不同的观察者对于同一近岸群岛是否覆盖了海岸线的回答很可能有不同的回答。在英、挪渔业案的判决中,国际法院曾提到了“群岛”一词(archipelago),这使一些学者认为“紧接海岸线的一系列岛屿”实际上指的就是近岸群岛。群岛的样态十分复杂,不存在精准的地理定义,既有岛屿之间非常紧密的群岛,也有岛屿之间分布非常疏远的。[12](P15-33)因此,从字面上来看,界定紧密到什么程度才是“一系列岛屿”,这完全是主观的。热衷于限制直线基线适用的美国学者对于岛屿之间的宽度也做了数量限制,比斯利、罗奇和史密斯认为岛屿之间的距离最长为24海里。[4](P69)

尽管什么是“一系列岛屿”是一个非常主观的问题,但是放任沿海国随意定义“一系列岛屿”也是不可行的。笔者认为,解释“一系列岛屿”应当结合条约的目的进行。在英、挪渔业案中,国际法院支持挪威沿“石垒”划直线基线,是因为国际法院认为,石垒与挪威大陆构成整体,挪威大陆海岸线并非陆地与海洋的分界线,而是石垒的外缘。⑨因此,笔者认为,将“紧接海岸线有一系列岛屿”作为适用直线基线的独立条件应是考虑到在某些情况下,岸线附近的群岛与陆地具有紧密的整体性,以群岛外缘作为领海基线,能够更好地反映此地的水陆关系。笔者进而认为,在判断海岸线附近的岛屿是否构成适用直线基线的一系列岛屿,应当考虑这些岛屿与陆地之间的整体性。

⑨ Anglo-Norwegian Fisheries (U.K. v. Nor.), 1951 I.C.J. p128.

卡塔尔诉巴林案从岛屿形态上为认定“一系列岛屿”提供了思路。巴林认为其主岛附近的岛屿为紧接海岸的一系列岛屿,因而其可以在这些岛屿上选择合适的基点划直线基线。国际法院认为,巴林主岛附近的岛屿太小,且数量太少,就算将主岛考虑进去,这些岛屿也只能是“一簇岛屿”(a cluster of islands),而非《公约》规定的“一系列岛屿”(a fringe of islands)。⑩该案为认定“一系列岛屿”提供了新思路,即当紧接海岸线有许多岛屿时,若岛屿过小,且数量太少,这些岛屿所组成的岛屿群可能难以被认为是公约规定的“一系列岛屿”。

⑩ Qatar v. Bahrain (Judgment) [2001] ICJ report 40, para210-211.

一般来讲,对于“紧接海岸有一系列岛屿”的解释规则的完善,需要借助于认定“紧接海岸有一系列岛屿”的技术手段和地质勘测手段。故此,导致在解释“紧接海岸有一系列岛屿”的实践中产生了宽严不同的标准。上述判例也体现了这一点。不仅如此,在认定“紧接海岸有一系列岛屿”的过程中,伴随着一些衍生的其他地理、地质等问题,诸如“岛屿”的国际法含义、“一系列”的解释以及“一簇”的理解等问题。当然,在国际法院的相关实践中,为了追求稳定性和可预期性,国际法院确立了一些基本标准,诸如整体性标准等。

(三) 洋中群岛是否可以适用直线基线规则这是一个非常复杂的问题,相关文献对此展开了系列研究。一国洋中群岛的直线基线问题属于《公约》中“历史遗留问题”。从国际实践上看,一国洋中群岛可以适用直线基线构成国际习惯法,且洋中群岛基线“自成一类”。一国附属洋中群岛在适用直线基线的成文国际立法缺失,但是从《公约》第七条和第四十七条规定上审视,洋中群岛适用直线基线的前提是一组岛屿构成法律意义上的整体。[14]群岛概念可以被解释为“一系列岛屿”吗?当群岛满足上文所列的对“一系列岛屿”的判断要素时,群岛可以被解释为第二项直线规则适用前提条件中的“一系列岛屿”,这在地理上和直线基线规则的缔约历史上都实践过。《公约》框架下第四十六条对“群岛”的界定,是指一群岛屿,包括若干岛屿的若干部分、相连的水域和其他自然地形,彼此密切相关,以致这种岛屿、水域和其他自然地形在本质上构成一个地理、经济和政治的实体,或在历史上已被视为这种实体”。⑪第四十六条融合了群岛的地理与社会定义,在“群岛国”的国际法框架内对群岛进行了法律赋值。由于群岛的地理定义缺乏构成群岛的数量,以及岛屿间距的最低要求,群岛形态极具多样性。一系列彼此密切相关的岛屿与地理意义上的群岛是两个等同的概念,因此,当群岛满足“一系列岛屿”的判断要素时,这些群岛可以被解释为《公约》第七条第1款所指的“一系列岛屿”。在英、挪渔业案中,国际法院将沿挪威西部海岸线分布的石垒称为“近岸群岛”(coastal archipelago)。⑫挪威西部海岸线的地理形态之后被概括为紧接海岸的一系列岛屿,因此,从直线基线规则发展历史中可见,一系列岛屿与群岛是相等同的。

⑪ 参见:《公约》第四十六条(b)项。

⑪ Anglo-Norwegian Fisheries (U.K. v. Nor.), 1951 I.C.J. p129.

从文义解释来看,《领海及毗连区公约》与《公约》并未将“紧接海岸有一系列岛屿”所称的海岸限定为大陆海岸。因此,当紧接岛屿海岸有一系列岛屿时,沿海国亦有权使用直线基线。依据群岛中是否有面积相对较大的岛屿为分类标准,群岛可以分为有面积相对较大的岛屿的群岛与岛屿面积相似的群岛。如果紧接着面积相对较大的岛屿海岸线有一系列面积相对较小的岛屿,这种情况符合《领海及毗连区公约》与《公约》所指的“紧接海岸线有一系列岛屿”的规定,此时沿海国有权适用直线基线围绕该群岛。

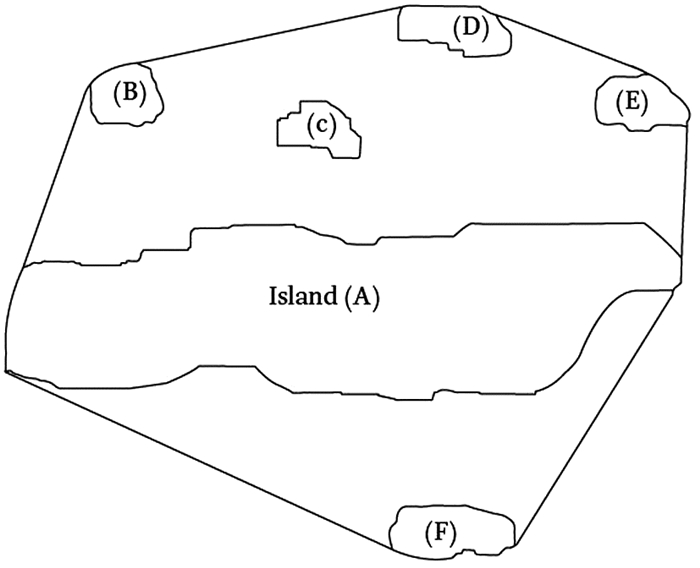

在图 4所示的群岛中,岛A面积相对其他岛屿较大,小岛B、C、D、E、F紧接着岛A海岸线分布,这种情况属于“紧接海岸线有一系列岛屿”,沿海国有权适用直线基线围绕该群岛。在卡塔尔诉巴林案中,巴林主张其主岛附近的小岛屿属于《公约》规定的“一系列岛屿”,因此其可以在这些岛屿上选取适当基点划直线基线。国际法院并未否认巴林的这一思路,但是国际法院认为由于这些岛屿过小,其形态并非《公约》所规定的“一系列岛屿”,而否认巴林适用直线基线围绕其主岛与其他小岛。虽然国际法院并未直接对紧接面积相对较大的岛屿海岸有一系列面积较小岛屿的情况能否适用直线基线的问题作出回应,但笔者根据该案判决的逻辑与措辞推断,在本案中,国际法院对这类做法并不持否定态度。当群岛的分布形态能够满足“紧接海岸有一系列岛屿”时,这一直线基线适用前提条件可以为大陆国家围绕其群岛适用直线基线提供国际法依据。⑬

|

图 4 紧接面积相对较大的岛屿海岸有一系列面积相对较小的岛屿示意图[12](P101-105) |

⑬ 也有学者认为,大陆国家在洋中群岛的直线基线实践已经成为习惯国际法。这一习惯国际法是大陆国家在洋中群岛适用直线基线的依据。

三、直线基线规则的限制适用在海洋划界中,适用直线基线规则受制于各种因素。《公约》第七条的第3款至第6款是关于直线基线限制条件的规定。在海洋划界实践中,相关方对于《公约》第七条第4款至第6款的理解比较一致,而对于第3款的限制条件“直线基线的划定不应在任何明显的程度上偏离海岸的一般方向,而且基线内的海域必须充分接近陆地领土,使其受内水制度的支配”这一规定的理解分歧较大。第3款可以拆分出两个限制条件:一是直线基线的划定不在任何明显的程度上偏离海岸的一般方向;二是基线内的海域必须充分接近陆地领土,使其受内水制度的支配。两项限制条件在用语和实践上都存在不小的模糊之处,有待对规则进行解释。

(一) 海岸线一般方向的确定办法 1、在“海岸线极为曲折”的情境下如何判断海岸线的一般方向通常认为,一般方向以一条直线为代表,因此任何直线基线与海岸线的一般方向的偏离都可以测算出。[15](P25)如果将海岸线视作已知坐标上的一系列紧密连接的点,那么就有可能算出最贴切海岸线的一般方向的直线基线的数学表达式。可惜这只能在选取极短一段海岸线或者海岸线并非“极为曲折”的情况下,才有实现的可能,而这项前提是很难被满足的——海岸线平滑的海岸本身就不能适用直线基线,有一系列岛屿毗连的海岸也不可能是极短的。正因如此,渔业案表示海岸线的一般方向“完全没有任何数学上的精确性”。⑭

⑭ Anglo-Norwegian Fisheries (U.K. v. Nor.), 1951 I.C.J. p129.

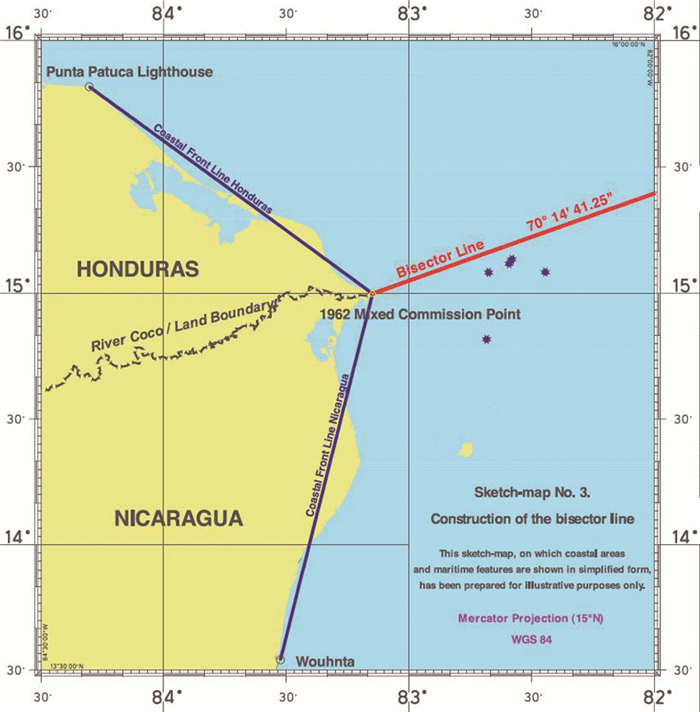

对于如何确定海岸线的一般方向,联合国海洋事务与海洋法司、国际法协会以及许多学者都比较悲观,但是笔者却注意到国际法院在尼加拉瓜与洪都拉斯海洋划界案中,为如何确定海岸线一般方向提供了思路。这或许能够为这一问题的研究提供转机。国际法院在2007年10月8日对尼加拉瓜诉洪都拉斯案作出判决,国际法院为尼加拉瓜与洪都拉斯的海岸线划了一般方向。在这起海洋划界案确定中间线时,由于两国海岸线并非相向,而且两国交界之处为一向海突出、呈角度极小的锐角状的岬角,适用《公约》第十五条规定的中间线或将国境线的延长线作为中间线都不合适。⑮故此,国际法院决定以两国海岸线的交角的平分线作为两国的海上边界。图 5展示了国际法院划的海岸线一般方向与最终的海上边界线。

⑮ 以边界线的延长线作为海上边界线没有依据,中间线方向稍有变动,两国的管辖海域范围就会有极大的变化,以延长线作为边界线划分管辖海域,这缺乏公平性。

|

图 5 尼加拉瓜诉洪都拉斯海洋划界案划的海岸线一般方向与中间线⑯ |

⑯ 参见:Case Concerning Territorial and Maritime Dispute Between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras), I.C.J., 2007, p750。由此可见,国际法院确定中间线的步骤为:确定相关海岸→连接相关海岸的顶点划出一般方向→作角平分线。

在尼加拉瓜与洪都拉斯海洋划界案中,国际法院将海岸线的一般方向确定为一条直线,而非不规则的曲线。这使得一般方向的确定方法变得简单:根据数学公理,只需确定两个关键顶点,就可以作出一条线段,然后确定海岸线的一般方向即可。笔者总结出确定海岸线一般方向的步骤为:确定待判断一般方向的海岸线→连接待判断一般方向的海岸的两端顶点,连接两点所作的直线为这段海岸线的一般方向。因此,确定海岸线一般方向的问题,就转换成为如何确定待判断一般方向的海岸线的问题。

由此,可以得出结论:选取的海岸线跨度越小,其一般方向越贴合海岸线的实际走向。选取的海岸线跨度越大,所作的一般方向越难反映海岸线的实际走向。同样,直线基线段的长度越短,直线基线越能反映海岸线的实际轮廓;直线基线段的长度越长,直线基线可能越偏离海岸线的一般方向。

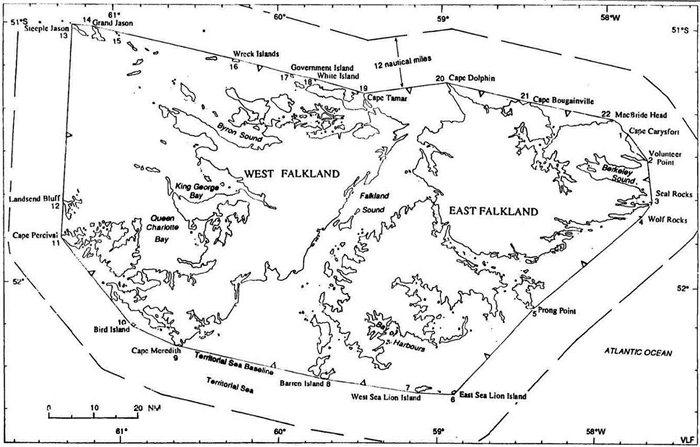

2、在“紧接海岸有一系列岛屿”的情境下海岸线的一般方向当沿海国以其海岸“紧接海岸有一系列岛屿”为据划直线基线时,判断海岸线一般方向的规则与上述规则有所不同。此时,判断直线基线是否偏离方向的基准海岸线应当是这一系列岛屿的外部界限,而不再是大陆海岸线。原因在于,当紧接海岸有一系列岛屿时,这些岛屿与大陆之间存在整体性关系。岛屿外缘才是陆地与海洋真正的分界线,所以判断直线基线是否偏离,应当以岛屿外缘为准据。马尔维纳斯群岛(阿根廷称马尔维纳斯群岛,英国称福兰克群岛,为叙述方便,下文统一称马尔维纳斯群岛)由两个主岛东西马尔维纳斯岛与另外776个小岛组成,英国与阿根廷对该群岛存在主权争议。马尔维纳斯群岛在石炭纪曾被冰川覆盖,冰川侵蚀运动塑造了其破碎曲折的海岸线。[10](P145)主岛东、西马尔维纳斯岛海岸线破碎曲折,属于《公约》所规定的“海岸线极为曲折”的情况。从图 6中可见,在主岛尤其是在西马尔维纳斯岛附近,分布了许多小岛,满足“紧接海岸线有一系列岛屿”的直线基线适用的前提条件。

|

图 6 马尔维纳斯群岛海岸线及英国所划直线基线[12](P276) |

在马岛海战之后,为加强在该岛的存在,英国在1989年颁布法令围绕马尔维纳斯群岛划直线基线。1991年阿根廷亦公布了其在马尔维纳斯群岛所划的直线基线的海图与基点坐标。[16]两国在西马尔维纳斯岛附近岛屿选取基点所划出的直线基线都与西马尔维纳斯岛海岸线的一般方向不相符合。尤其是西北角的I. Rasa del Oeste(Steeple Jason I.)与I. Salvaje del Oeste(Grand Jason I.)等面积较大的岛屿无法被用作基点,不能被划进直线基线内。但从阿根廷公布的海图来看,这些岛屿面积大,数量多,分布紧密,与西马尔维纳斯海岸距离近,符合“紧接海岸有一系列岛屿”的直线基线适用的前提条件。因此,沿海国有权在这些岛屿上选择适合的基点,围绕这些岛屿划定直线基线。

上述实证分析表明,如果将直线基线形态限制规则“直线基线不得在任何明显程度上偏离海岸线一般方向”解释为“直线基线不能在任何程度上偏离陆地海岸线的一般方向”,那么,适用前提条件规则与形态限制规则之间会产生难以调和的矛盾。但是,如果沿海国以“紧接海岸有一系列岛屿”为划线依据时,以岛屿外部界限而非大陆海岸线,判断直线基线是否偏离海岸线的一般方向,那么,两项规则之间的矛盾可以消除。由此观之,如果一个条约允许有两种以上的解释,而其中之一会导致条约归于不恰当的效果,那么按照善意原则以及条约的目的和宗旨之要求,应采用使公约有效的解释原则。[17]根据有效解释原则,当沿海国以“紧接海岸有一系列岛屿”为依据划直线基线时,判断直线基线是否在明显程度上偏离海岸线的一般方向时,应当以这些岛屿的外缘连线为准。

(二) 如何理解“基线内的海域必须充分接近陆地领土,使其受内水制度的支配”这是《公约》第七条第3款的规定。很多主张限制直线基线适用的学者坚持直线基线段应该有长度限制。比如,具有美国官方背景的罗奇和史密斯坚持认为,直线基线段的最大长度应该为24海里。他们的论述围绕第七条的“紧邻海岸”“充分接近陆地领土”、第八条的内水无害通过、第十条海湾封口线的24海里限制展开。[4](P50)《公约》第七条第1款规定的一系列岛屿必须“紧接”海岸,第3款的规定“使基线内的水域受内水制度的支配”,暗含着基线内的水域在被转化为内水之前必须是沿海国的领海的前提条件。假若两个基点之间的距离超过24海里,那就意味着基线上的水域可能原本属于公海。从这一点出发,具有国际水域性质的海域被认为是充分接近领土的情况是难以想象的。而且,直线基线的适用而被转化为内水的海域原先必须是领海。所以两个基点之间的距离不能超过24海里,直线基线段最大长度为24海里。与此同时,《公约》第八条第2款规定,因适用直线基线而转变为内水的海域适用“无害通过”制度。这是因为无害通过制度是领海中的航行制度。只有原先适用“无害通过”制度的领海被转变为内水之后,才能继续适用“无害通过”,而原先属于公海的水域内因直线基线而由“公海自由”减损为“无害通过”的结果是不能被接受的。

同时,罗奇和史密斯认为,海湾的认定需要通过“半圆法”的客观检验标准,尽管该检验标准已经称得上是苛刻,但是在满足“半圆法”标准之后,海湾封口线还需满足不得超过24海里的长度限制。可见,24海里的基线长度标准何其重要,直线基线的长度也不应超过24海里。[4](P68-69)

然而,在适用直线基线规则这一限制中,更为重要的问题在于是否限制直线基线最大长度?从直线基线的缔约历史来看,关于直线基线段最大长度限制的争论从1952年持续到1956年。最终,主张限制直线基线段长度的学者在这场争论中败北。1952年国际法委员会第4次会议后,特别报告员弗朗索瓦教授为解决一些关于领海的特定技术问题,组织召集了一个专家委员会。在专家委员会第一次会议上,弗朗索瓦教授提出了一系列可能的议题,其中之一为:“直线基线段是否有长度限制?”当时,专家委员会的观点是,如果国际法允许直线基线作为领海基线,那么直线基线段的最大长度应该是10海里。[3](P38-39)弗朗索瓦教授采纳了委员会的建议。1953年,他在撰写《领海公约草案》时,认为:“通常来说,直线基线段被允许的最大长度应该是10海里。”弗朗索瓦教授与他的专家委员会认为,英、挪渔业案的判决太过宽泛,为防止直线基线的滥用,直线基线设置限制条件是必要的。然而,时任国际法委员会主席的桑德斯特罗姆教授对10海里的最大长度限制表示不满。斯堪的纳维亚半岛的国家同样也对此表示反对,认为10海里的长度限制并非习惯国际法。[18](P51)

在国际法委员间的角力中,第一次海洋法会议表决通过的《领海及毗连区公约》,没有正式确定10海里的最大长度限制。从缔约历史来看,未规定直线基线段的最大长度限制规则并非《领海及毗连区公约》的遗漏,而是国际法委员会与缔约国在深思熟虑后作出的决断。

《公约》第七条第3款要求基线内的海洋区域必须充分接近陆地领土,使其受内水制度的支配。事实上,这项规则与“紧接海岸有一系列岛屿”“直线基线不得在任何明显程度上偏离海岸线的一般方向”相联系。尽管这一款的实质意义是明确的,在英、挪渔业案中,国际法院在判决中提到这一限制条件时强调“陆地支配海洋”,并且试图将该规则与海湾的确定规则相联系,但并未找到准确评估这项规则的科学手段。国际法委员会在起草《领海及毗连区公约》时,也曾经试图为这项规则创造精确的数值限制,将直线基线与海岸线之间的最大距离限制在5海里。然而,这一尝试最终没有被国际法委员会成员国以及第一次海洋法会议所接受。这项限制规则的内涵可以提炼为“直线基线应当充分接近陆地”,但是与判断明显偏离海岸线的一般方向相同,并没有具体如何判断接近陆地的标准。[3](P40)

当然,直线基线规则适用的限制条件并非固化和僵硬的,制约直线基线规则适用的其他因素或者情境在实践中不断出现。比如,在海岸线一般方向的限制规则中,哪些情况才能视作直线基线“明显程度”偏离了海岸线的一般方向?这里便存在着如何理解“明显程度”的问题。这一问题在英、挪渔业案中没有得到很好的回应。霍奇森与亚历山大曾经提到,除了横穿韦斯特约翰(Vestfjorden)的封口线,挪威1935年的直线基线偏离挪威海岸线的一般方向不超过15°。遗憾的是,他们没有解释该海岸的一般方向线是如何划定的,也没有在图中画出。但是,仍有学者没有放弃对海岸一般方向“明显程度”作出数学视角解释的努力。[10](P112)

四、结论孤立地解释适用直线基线规则的前提条件及其限制的问题,由于受到海洋划界复杂性制约,其国际法治效果不佳,相关方争端连续不断。笔者侧重于将直线基线规则置于历史演变的动态语境之下展开考察,为解释和适用直线基线规则奠定了理性的路径和基础。由此,笔者并不认可某些学者所主张和渲染的采用量化手段适用直线基线规则,而是倾向于构建一直在灵活适用和适度规范之间取得一定平衡的路径。因为这是符合大多数国家利益的灵活机制。诸如传统上对于“紧接海岸”与“一系列岛屿”的解释,笔者基于体系化适用直线基线规则的视角,认为应当重视近岸群岛的规模以及其与陆地的整体性的解释,进而实现《公约》第七条第1款的立法意旨。在认知直线基线规则的基础上,笔者检视了海洋划界适用直线基线规则的实践。若干重要海洋划界案表明,海岸线的一般方向在几何形态上应当是一条直线。为此,笔者谨慎地凝练出海岸一般方向的确定步骤为:确定待判断方向的海岸→确定海岸形态变化明显的两个顶点→连接两顶点作直线,以该方法所作的直线视为海岸线的一般方向。

| [1] |

周江. 论直线基线的适用条件及其限制[J]. 国际法研究, 2020, (1): 36. (  0) 0) |

| [2] |

Alexander L. M. Baseline Delimitations and Maritime Boundaries[J]. Virginia: Virginia Journal of International Law, 1983, Vol.23(4): 504.

(  0) 0) |

| [3] |

Reisman W. M., Westernman G. S. Straight Baselines in International Maritime Boundary Delimitation[M]. New York: Macmillan, 1992.

(  0) 0) |

| [4] |

Roach J. A., Smith R. W. Excessive Maritime Claims[M]. Leiden: Martinus Nijhoff Press, 2012.

(  0) 0) |

| [5] |

Prescott J.R.V. Political Frontiers and Boundaries[M]. England: Routledge Press, 2015.

(  0) 0) |

| [6] |

Boggs S. W. Delimitation of the Territorial Sea: The Method of Delimitation Proposed by the Delegation of the United States at the Hague Conference for the Codification of the International Law[J]. Cambridge: The American Journal of the International Law, 1930, 545.

(  0) 0) |

| [7] |

Lathrop, C. G., Roach, J. A., & Rothwell, D. R. (Eds. ). Baselines under the International Law of Sea [A]. Reports of the International Law Association Committee[C]. Leiden: Brill. 2012.10-11.

(  0) 0) |

| [8] |

Vaughan Lowe and Robin Churchill. The Law of Sea[M]. Manchester: Manchester University Press, 1988.

(  0) 0) |

| [9] |

(澳)普雷斯科特, 斯科菲尔德著, 吴继陆, 张海文译. 海洋政治边界[M]. 北京: 海洋出版社, 2014.

(  0) 0) |

| [10] |

Victor Prescott and Clive Schofield. The Maritime Political Boundaries of the World[M]. 2nd.ed. Leiden: Martinus Nijhoff, 2005.

(  0) 0) |

| [11] |

Beazley P. B. Maritime Limits and Baselines: A Guide to Their Delineation[J]. Dagenham: The Hydrographic Society, 1987, 22.

(  0) 0) |

| [12] |

Sophia Kopela. Dependent Archipelagos in the Law of the Sea[M]. Leiden: Martinus Nijhoff Press, 2013.

(  0) 0) |

| [13] |

United States Dept. of State, Bureau of Oceans and Internationl Environmental and Scientific Affairs, Developing Standard Guidelines for Evaluating Straight Baselines [A]. Limits in the Sea[C]. U.S. Department of State, 1987.6.

(  0) 0) |

| [14] |

张华. 中国洋中群岛适用直线基线的合法性: 国际习惯法的视角[J]. 外交评论, 2014, (2): 143. (  0) 0) |

| [15] |

United Nations Office for Ocean Affairs and the Law of the Sea. Baselines: An Examination of the Relevant Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea[Z]. New York: United Nations, 1989.

(  0) 0) |

| [16] |

Armstrong P., Forbes V. The Maritime Limits of the Falkland Islands[J]. University of Durham: Boundary and Security Bulletin, 1993, (1): 73.

(  0) 0) |

| [17] |

廖诗评. 条约解释方法在解释条约冲突中的运用[J]. 外交评论, 2008, (5): 109. (  0) 0) |

| [18] |

Yoshifumi Tanaka. The International Law of the Sea[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

(  0) 0) |

2022

2022