习近平总书记在党的二十大报告关于“加快构建新发展格局,着力推动高质量发展”中提到,要着力提升产业链供应链韧性和安全水平,并推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。韧性与经济高质量发展密切关联。经济韧性反映了经济系统对抗冲击的能力,经济韧性是韧性的一个重要应用,它被定义为一个经济体应对灾害和干扰的能力,包括使区域能够避免负面影响的内在能力,承受经济发展环境变化,并维持原有经济水平的能力,[1][2]强劲韧性意味着经济发展具有更强的稳定性和持续性。一般来说,与经济状况较差的地区相比,经济韧性水平较高的地区往往遭受的经济损失较少,从灾难冲击中恢复所需的时间也更短。[3][4]经济韧性可能发生在微观经济(个体企业、家庭或政府)、中观经济(个体行业或市场)和宏观经济(所有经济实体的组合)三个层面。[1][5]由于经济韧性是复杂动态演化系统、应对自然灾害和人为灾害的韧性,因此被视为多方面、多层次的动态概念,学者们也进一步拓展了韧性的研究内容,如探讨城市群经济韧性的地区差异、产业的发展韧性、经济韧性的空间效应等。[6][7][8][9]虽然旅游业不包括在经济韧性的衡量标准里,但是不可否认的是,旅游业的发展与区域经济韧性密切相关。[10]

在旅游领域,经济韧性是目的地恢复系统的重要组成部分。[11][12]旅游产业的综合性、依赖性以及季节性的特征使得旅游业的敏感性较高,这也意味着旅游产业与其他产业相比而言,面对危机事件时要接受着更加严峻的挑战。[13]所以我们面临着一个迫切需要解决的问题:如何克服重大事件冲击的不利影响,实现旅游产业的恢复与可持续发展。这就涉及到区域经济韧性与旅游发展之间的关系协同。新时代中国正经历社会经济发展和转型的关键时期,旅游产业也面临转型升级发展的挑战,传统的旅游产业粗放式发展、基础设施建设滞后以及服务质量水平不高等短板在重大事件冲击作用下更加凸显。但外部冲击也为旅游经济活动的“空档期”带来了发展的新机遇,促使旅游企业进一步思考如何更好地满足旅游市场的需求,推动旅游产品和服务愈加细分化、多元化与专业化,实现旅游产业转型升级。

现有研究大多从旅游经济韧性提升的视角讨论旅游发展问题,但是忽略了一个问题,即旅游自身的脆弱性不可避免,因此外部经济系统韧性的强弱对区域旅游发展会形成重大力量,这种力量是旅游产业自身无法形成的,即需要“依赖”的力量。为了进一步拓展这一研究内容,本文尝试在内外环境快速变化发展的背景下,结合现阶段中国经济转型的特点与旅游产业发展面临的短板,从韧性视角探讨经济韧性在旅游发展中的作用,主要明确并解决两个问题:(1)经济韧性与旅游经济发展之间的关系是什么;(2)经济韧性对旅游发展的影响是否存在差异及差异产生的原因是什么。基于此,本研究以中国大陆为例,首先建立区域经济韧性测度的综合指标体系,然后通过熵值法计算韧性指数评估区域经济恢复能力,最后基于韧性相关理论,本研究进一步考察了经济韧性对旅游产业发展的影响效应,通过研究,希望为中国旅游经济的恢复运行与旅游经济的可持续发展提供政策启示。

本文可能的贡献在于:首先,在研究视角方面,本研究拓展了经济韧性对旅游发展的影响,现有研究大多关注旅游韧性提升相关主题,但旅游产业自身具有脆弱性,仅依靠自我力量实现韧性提升是具有难度的。因此,本研究主要从宏观层面分析经济韧性对旅游经济发展的影响。在对经济韧性进行评估的基础上,探讨韧性对旅游经济发展的影响效应,能够较为全面地探讨二者之间的关系演变。与此同时,本研究对不同区域经济韧性对旅游发展质量的影响展开了差异性分析,进而探索了经济韧性对旅游影响效应的不同,有助于目的地有针对性地制定旅游发展计划。其次,就测度体系而言,本文梳理了现有文献对经济韧性的界定,在此基础上构建了区域经济韧性的测度指标体系,能够较为系统地评估经济韧性发展水平。最后,在政策含义方面,当前旅游产业发展面临新冠疫情的重大冲击,本研究基于这一研究背景,探讨了危机事件下,经济韧性对旅游产业转型升级的重要意义,有助于政府相关部门制定区域发展政策,推进区域韧性提升旅游产业发展。

二、文献回顾 (一) 经济韧性Holling借鉴工程学与物理学中的相关概念提出了韧性这一概念,用以描述生态系统在受到冲击偏离均衡状态的情况下,恢复到之前状态的速度。[14]因此,早期在将这一概念引入经济学中时,自然地将其与经济学中的均衡思想结合起来,讨论经济系统在受到内外部冲击时的反应过程。[15]经济韧性的内涵可划分为抵御力、恢复力、再组织力和更新力。其中,抵御力是区域经济系统在受到外界冲击后保持结构与功能运行的能力;恢复力是区域经济在保持结构和功能运行的情况下恢复到均衡稳定态势的能力;再组织力是区域经济重构内部结构和功能的能力;更新力则是变更原有结构,构建新的发展模式和路径的能力。[16]由此可见,经济韧性是区域经济高质量发展的重要方面,也是经济可持续发展的重要体现。路径依赖及路径创新理论在区域经济韧性的研究中得到了大量的应用。路径依赖是指某一事件是自身历史结果的现象,而路径创新则是对现有发展路径的突破。[17][18]Martin将区域经济韧性定义为抵抗、恢复、适应与转型能力。而在转型能力中,最为强调的就是路径突破的能力。[2]路径依赖与路径创新是经济系统演变发展过程中的重要概念,与经济韧性密切关联。

关于韧性的测度而言,学者们提出了许多衡量维度。Modica和Reggiani提出经济韧性包括六个主要类别:社会经济特征、个人财政资源、机构能力、基础设施、社区能力、创新和技术。[19]Graveline和Grémont从营业额变化、市场效应、非市场效应、回报期、均衡状态、敏感性等综合维度,建立了经济韧性指标体系框架。[20]Yu等构建城市经济韧性体系,包括经济增长、对外开放、社会发展、环境保护、自然条件和技术创新。[9]经济韧性是一个复杂的系统,与产业发展和社会经济实体密切相关。重大事件冲击下的经济韧性是由众多相互关联的因素决定的,这些因素对区域经济整体韧性水平有不同的影响,忽略其复杂特征可能会导致对韧性的评估错误。仅以单一因素作为经济韧性指标的分析,并不能完全反映其本质。[21]经济韧性是衡量一个国家经济抵御外部冲击能力的重要指标。[22]本文基于Martin关于经济韧性的论述构建了我国经济韧性的测度评估体系,进而探讨经济韧性与旅游经济发展之间的关系,丰富了经济韧性研究内容,有助于实现区域旅游经济更好更快发展。

(二) 经济韧性与旅游经济旅游业是高暴露状态行业,很容易受到危机事件的影响。[23]改革开放后经历四十多年的发展,我国旅游业取得了丰硕的成果,国内旅游人次从2000年的7.44亿人次增至2019年的60.06亿人次,而入境旅游人次在1978年仅为180.92万人次,在2019年上升至1.45亿人次,旅游产业已经成为我国国民经济的战略性支柱产业。但是回顾这四十多年来的旅游业发展,中间也遭遇了多次的突发事件冲击,对旅游业产生了或大或小的影响。尤其是当前面临新冠疫情冲击下,更应该聚焦经济韧性与旅游发展之间的关系探讨,这有助于提升旅游产业危机应对能力,弥补短板,促进旅游产业的转型升级与高质量发展。[24][25]提升旅游业的危机管理能力,促进旅游经济在危机事件影响下的恢复运行,仅靠旅游业自身是难以实现的,外部力量的支援显得尤为重要。其中,经济韧性作为区域经济发展能力的重要指标,对旅游业的发展至关重要,是关系到旅游业在面临危机事件影响下恢复发展的重要外部环境力量。因此,在探讨重大事件冲击影响下旅游经济的恢复时,不能割裂区域经济韧性与旅游之间的关系。

在新常态背景下,以旅游业为主导的服务业正逐渐成为“稳就业”和“调结构”的重要抓手,[26]对改善民生和发展经济具有重要意义。[27]然而以往的粗放型发展所导致的不平衡不充分现象已成为制约新时代旅游产业发展的现实困境。《“十四五”文化和旅游发展规划》中明确指出,应完善综合效益高、带动能力强的现代旅游业体系,努力实现旅游业高质量发展。而实现旅游业的高质量发展,离不开区域经济韧性。首先,旅游业作为相对敏感的产业,面临的内外部冲击和约束较多,区域经济韧性的提高能够提升旅游产业抵抗风险的能力,避免重大事件冲击带来的产业链“断裂”风险。[28]其次,当旅游产业发展遭遇冲击时,区域经济系统可以拓宽旅游融资渠道,并通过释放旅游投资空间等方式,开拓旅游消费市场,进而稳定区域旅游发展水平。[29][30]而当旅游产业顺利渡过危机事件冲击后,区域的转型与创新发展的能力提升也能倒逼旅游产业发展的转型升级,促进产业的专业化分工和生产,进而为加速旅游产业振兴发展提供助力;[31]此时,新的旅游消费需求也会随之产生,旅游产品与发展业态的创新也会推动旅游产业复苏,实现旅游产业的可持续发展。[32][33]

三、研究方法与模型构建 (一) 数据指标及测度本研究将地区旅游经济发展作为被解释变量,区域经济韧性作为核心解释变量,同时参考已有文献的普遍做法,选取旅游资源禀赋、地区旅游接待水平、人口密度、交通便利性和环境治理作为控制变量纳入模型,各变量指标说明如下:

1、旅游经济发展水平

按照已有文献的普遍做法,本文选择旅游收入来度量旅游经济发展水平,[24]具体而言,模型中包括国内旅游收入(dore)和入境旅游收入(inre)。

2、经济韧性

经济韧性具有多维性,本文基于经济韧性的主要内涵维度,从宏观经济发展、产业结构特征、资源禀赋、基础设施以及消费市场等多方面评价区域经济韧性水平。[2]考虑到抵抗力与恢复力有着较强相关性,难以在数据层面进行区分,[34]参照Martin、甘畅、王永贵等的研究,[2][9][33][35]本文的经济韧性指标体系包括抵抗与恢复能力、适应与调整能力、创新与转型能力三个维度,共15个具体指标,其中,包括12个正向指标,3个负向指标,如表 1所示。

|

|

表 1 区域经济韧性发展测度指标体系 |

首先,抵抗与恢复力测度了经济系统抵抗冲击,并从冲击中恢复的能力,选择经济规模、收入水平、失业率和贸易依存度来度量。其中,经济规模、收入水平和失业率测度了区域整体和居民抵抗冲击的能力,当人均GDP水平、人均可支配收入越高以及失业率越低时,表明区域经济实力较好,能够较好地应对外部冲击。贸易依存度则反映了经济结构对冲击的抵抗能力,当贸易依存度越高,表明区域经济发展对外贸的依赖程度越高,如果遭遇外贸冲击,就会削弱区域的抗冲击能力。其次,适应与调整力测度了在遭遇冲击时的适应能力和自我调整能力,选择产业多样化、财政自给能力、地方财政支出、社会保障、投资规模和消费规模来测度。其中,产业多样化反映了地区产业结构多样化程度,多样化指数越高,表明面对风险时的产业调整能力越强。财政自给能力和地方财政支出反映了政府应对冲击时的调适能力,当财政自给能力和地方财政支出越高时,政府可以在冲击来临时更快的反应,高效调配资源,制定相应的政策并优化保障机制。社会保障水平反映了居民应对风险的能力,当经济系统的社会保障能力越高,在冲击来临时越能保障基本生活水平,维持社会稳定。投资规模和消费规模测度了市场应对风险的能力,当投资规模和消费规模越大时,市场规模也相对更大,在面临冲击时的调整与适应能力也越强。最后,创新与转型力测度了区域经济创造新的发展路径与实现持续增长的转型能力,采用创新投入、创新产出、创新潜力、转型基础和产业高级化来测度。其中,创新投入反映了政府对创新发展的重视程度,投入越高,越有助于营造良好的创新氛围。创新产出是企业发展的创新产出成果水平,产出越高,越有利于提升企业创新实力,提升应对风险的能力。创新潜力对应着教育投入水平,是创新与转型力的重要潜在资源。转型基础与区域的科技化和现代化水平息息相关,当城镇化率越高,创新和转型发生的可能性越高。产业高级化测度了创新转型的产业基础,当产业高级化水平越高,经济系统的转型升级能力也相对更高。

3、控制变量

旅游经济发展除了受区域经济韧性影响外,也与旅游资源禀赋、旅游接待能力、人口密度、公共交通服务能力、环境质量等密切相关。[37][38]具体而言:(1)旅游资源禀赋,旅游目的地资源禀赋是影响地区旅游发展的重要因素,是旅游业发展的基础, 用各省份的4A及以上景区的数量来衡量;(2)旅游接待能力,旅游目的地为消费者提供良好服务的能力关系到旅游者对目的地的评价,是旅游目的地竞争实力的重要组成部分,采用星级酒店数量来衡量地区旅游接待能力;(3)人口密度,地区人口密度显示市场潜力,是人类活动的强度体现,用人口数量与行政区域面积比值(%)作为人口密度的代理变量;(4)交通通达性,以各省份公路里程与行政区域面积比值(%)作为代理变量;(5)环境治理强度,将各省份年度废水、废气处理费用与工业污染治理费用之和与地区GDP的比值(%)作为环境治理强度的代理变量。为了降低异方差影响,对绝对值取对数后引入模型。

(二) 研究方法1、熵值法

本文采用信息熵对区域经济韧性水平进行测度。设Xij=(i=1, 2, …, m; j=1, 2, …, n)中的元素xij为第i个区域中第j个指标,αij≤xij≤βij。其中,αij和βij代表第i个区域中第j项序参量的下限与上限。序参量包括效益型和成本型两类。其中,效益型序参量代表原始指标为正向,当xij=(xi1, xi2, …, xin)的数字越大,表示系统的有序度越高,反之则越低;而成本型序参量代表原始指标为负向,当xij=(xi1, xi2, …, xin)的数字越大,表示系统的有序度越低,反之则越高。

第一,标准化处理。考虑到指标量纲差异,在测度之前首先对测度指标进行标准化处理:

| $ x_{i j}^{\prime}=\left\{\begin{array}{l} \frac{x_{i j}-\alpha_{i j}}{\beta_{i j-\alpha i j}}, x_{i j} \text { 为正向指标 } \\ \frac{\beta_{i j}-x_{i j}}{\beta_{i j}-\alpha_{i j}}, x_{i j} \text { 为负向指标 } \end{array}\right. $ | (1) |

第二,构造序变量比重。第i个区域中第j项指标的比重为:

| $ y_{i j}=x_{i j} / \sum\nolimits_{i=1}^m x_{i j}^{\prime} $ | (2) |

第三,计算信息熵。计算第j项指标信息熵的公式为:

| $ e_j=-K \sum\nolimits_{i=1}^m y_{i j} ln \;y_{i j}, K=1 / ln m $ | (3) |

第四,计算权重。测度指标的信息效用价值dj取决于该指标的信息熵ej和1之间的差值,即:dj=1-ej,差值越大,信息效用价值越大,对评价体系的重要性也越大,权重也相对越大。由此,可得第j项指标的权重为:

| $ w_j=d_j / \sum\nolimits_j d_j $ | (4) |

第五,通过加权计算,得到区域经济韧性发展水平测度值。

2、模型构建

随着全球化的推进,中国经济曾多次遭遇金融危机、国际资本流动、价值链锁定、疫情冲击等各类黑天鹅事件,在此背景下,随着对经济主体应考虑采取何种策略摆脱此类困境的探索,经济韧性成为经济学研究的重要范畴。[35]基于前文分析,构建简化的基准回归模型,分析区域经济韧性对旅游经济的影响效应:

| $ { tourism }_{i, t}=\alpha_0+\alpha_1 { res }_{i, t}+\sum \alpha_j \times { Controls }_{i, t}+\gamma_t+\mu_i+\varepsilon_{i, t} $ | (5) |

其中,tourismi, t为区域i在t时期的旅游收入水平,resi, t为区域i在t时期的经济韧性水平,Controlsi, t代表控制变量,γt代表控制时间固定效应,μi代表控制省份固定效应,εi, t是随机扰动项。

(三) 数据来源与描述性统计基于数据的可得性、连续性与可比性,选择31个省份2009—2019年的面板数据作为样本。数据来自中国研究数据服务平台(CNRDS)、《中国旅游统计年鉴》以及《中国统计年鉴》等。各变量的简单描述性统计如表 2所示。

|

|

表 2 主要变量描述性统计 |

结合熵值法计算区域经济韧性发展指数,从表 3可以发现,韧性水平呈现显著的区域差异,东部地区的经济韧性综合值高于中西部地区,呈现出明显的梯度差异。其中,广东的经济韧性值最高,其次为北京、江苏、浙江和上海,西藏的得分值最低。这表明,在面临外部冲击时,东部地区具有更强的抵抗力。虽然东部地区经济韧性水平远超于中西部地区,但是东部地区的经济韧性整体上升趋势不明显,而中西部地区的经济韧性整体呈现较为明显的上升趋势,这表明中西部地区的经济韧性实力在稳步提升,抵御外部冲击的能力在不断上升。

|

|

表 3 2009年、2014年、2019年区域经济韧性发展指数 |

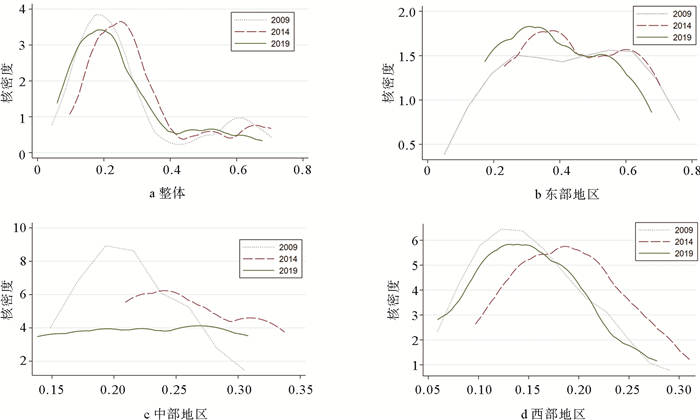

根据表 3数据,运用核密度估计分析不同区域的经济韧性的动态演进发展趋势,如图 1所示。首先,从分布特征来看,我国整体和三大区域的经济韧性曲线呈现出右移又左移的发展趋势,这表明经济韧性发展水平呈现出波动起伏的发展态势,经济韧性的发展水平还有上升空间,还可以进一步稳定和提升。其次,就分布形态而言,中部地区的主峰宽度呈现出明显的扩大趋势,这表明中部地区内部的经济韧性的绝对差异存在扩大的发展趋势,需要引起重视。再次,就分布延展性而言,整体和三大区域的经济韧性呈现右侧拖尾向左收缩,表明地区间经济韧性的分化程度趋于弱化。最后,就极化现象而言,东部地区呈现出双峰状态,表明两极分化趋势较为明显,说明东部地区内部经济韧性发展水平呈现出明显的梯度效应。而其余地区以单峰为主,分化趋势较为缓和。

|

图 1 2009年、2014年、2019年经济韧性的时序动态演进 |

为了检验经济韧性对区域旅游发展的影响,我们按照模型(5)进行回归分析,回归结果如表 4所示。列(1)和列(2)分别为经济韧性对国内旅游收入和入境旅游收入的影响分析结果。在控制了一系列控制变量以及时间固定效应和省份固定效应之后,区域经济韧性对国内旅游收入和入境旅游收入均具有显著的正向影响。这一结果表明,区域的经济韧性水平越高,越有助于稳定旅游经济增长,增强产业抵御风险的能力。在控制变量中,资源禀赋对旅游收入的影响为正但并不显著,这可能是由于人们越来越关注旅游体验质量,对旅游产品和服务的多元化和创新性的需求更为凸显,因此,现有旅游资源丰裕度并不一定会对旅游收入带来显著影响。地区旅游接待能力对旅游收入的影响为正,且在入境旅游收入中显著为正,这可能是受到文化和地理距离的影响,入境旅游者对旅游接待能力具有较高的要求。人口密度对国内旅游经济发展负向显著可能是由于人们更加想要关注空间感和距离感,人口密度大的地方意味着人们的工作与生活压力更大,在一定程度上抑制了当地旅游的发展,而选择去那些密度更低的区域开展旅游活动。污染治理意味着对产业规范化操作的要求更高,在短期内会影响到产业的经营状态,对发展带来影响。而交通则呈现显著的正向影响,这表明区域的可达性会影响到旅游决策,是影响旅游产业发展的重要因素。

|

|

表 4 基准回归结果 |

前文实证结果表明经济韧性对旅游经济具有显著的促进作用,但是就抵抗与恢复能力、适应与调整能力、创新与转型能力这3个分项指标而言,对旅游经济的影响可能还存在差异,本文将区域经济韧性的3个分项指标纳入回归方程,结果如表 5所示。其中,抵抗与恢复能力、适应与调整能力、创新与转型能力对国内旅游收入和入境旅游收入均具有显著影响。因此,要重视韧性各维度的重要力量,尤其是在对一些容易受到内外部因素冲击的行业而言,有助于保障产业发展,提升产业抵御风险的能力。旅游业极易受到外部环境的影响,仅靠自身抵御风险是十分困难的,因此,完善的经济韧性体系不仅有助于经济发展质量的提升,同时也可以为旅游产业的发展带来“溢出”影响,这对疫情冲击下的旅游产业发展而言具有重要意义。

|

|

表 5 分项回归结果 |

考虑到不同地区的地理位置、经济基础等条件的差异,[39]本文检验了不同地区经济韧性对旅游经济增长的影响。进一步按照地理位置(东中部和西部地区)对样本进行回归分析,回归结果如表 6所示。可以发现,经济韧性对旅游产业发展的正向影响存在区域差异。其中,对东中部地区的影响程度高于西部地区。由于不同地区经济基础、基础设施建设和市场等存在差异,西部地区虽然拥有优越的资源禀赋,但是相比于东中部地区,经济发展水平和基础设施建设相对落后,旅游产业基础也相对薄弱,因此,在面临外部冲击时,尽管经济韧性较高,也可能受制于产业自身的天然基础薄弱的缺陷,西部地区的区域经济韧性作用于旅游产业发展的影响也相对较弱。东中部地区由于其自身良好的经济基础和基础设施建设等因素,经济韧性较高的同时旅游发展水平也相对较高,经济韧性对旅游发展具有显著正向作用,同时,旅游产业自我恢复与建设能力更强,经济韧性越高越能促进东中部地区旅游产业恢复和可持续发展,二者呈现出“锦上添花”的关系。

|

|

表 6 地区异质性检验 |

为了进一步验证结论的可靠性,我们替换变量并排除了极端值的影响,对研究结果进行了稳健性检验。

1、替换变量

本文采用旅游人次、人均旅游人次和人均旅游收入来替换旅游收入指标,具体结果如表 7所示。结果表明,经济韧性对国内旅游人次、入境旅游人次、人均国内旅游人次、人均入境旅游人次、人均国内旅游收入和人均入境旅游收入的影响均显著为正,再次验证基准回归结果较为稳健。在替换被解释变量之后,结论仍旧保持一致。

|

|

表 7 经济韧性对旅游发展的影响(替换被解释变量) |

2、缩尾处理

某些省份因为有较好的基础设施、人文环境以及多样的旅游景点导致这些省份的旅游收入高于其他地区,而有些省份的旅游发展指标较为落后,这可能对回归结果的可靠性产生影响。因此,为了排除极端值对回归结果产生的偏误,对本文的被解释变量进行了1%的缩尾处理,具体结果见表 8。可以发现,经济韧性对国内旅游收入和入境旅游收入的影响均显著为正,与基准回归结论保持一致。

|

|

表 8 经济韧性对旅游发展的影响(缩尾处理) |

经济韧性水平的高低会影响到经济平稳运行的能力,旅游产业作为极易受到外部冲击的行业,经济韧性对旅游产业的重要性不言而喻。本文立足于经济韧性极大地影响旅游产业可持续发展这一典型事实,对二者之间的影响及其异质性展开分析。主要结论如下:第一,旅游业的发展依赖区域经济韧性水平的高低,区域经济韧性对旅游经济发展有显著的正向作用。随后,本文进行了一系列稳健性检验,该结论仍然成立。该结论从宏观层面验证了经济韧性作用于旅游发展的积极效果。第二,经济韧性的分项指标回归结果显示,抵抗与恢复能力、适应与调整能力、创新与转型能力对旅游经济具有显著影响。因此,要重视经济韧性各维度的水平提升,这有助于保障旅游产业发展,提升产业抵御风险的能力。第三,异质性检验结果显示,东中部地区经济韧性对旅游经济的影响更为显著,这表明经济韧性虽然可以对旅游产业发展形成外部“溢出”影响,但是也需要产业自身发展基础的夯实。

本文的研究结论有如下启示:

第一,提升经济韧性水平,缩小区域间的韧性差异,为旅游经济发展提供良好外部支持。通过实证检验可以发现,区域经济韧性对旅游收入具有显著的正向促进作用,需要重视经济韧性水平的提升策略。区域内部各系统之间的联系复杂且相互影响,当面临不确定性因素的冲击时,为区域发展带来负面影响,而旅游产业的可持续发展需要稳定良好的宏观经济环境,因此,提升区域经济韧性水平,有助于增强区域内部产业的抗风险能力。习近平总书记在党的二十大报告中就“加快构建新发展格局,着力推动高质量发展”中强调了要“加快建设现代化经济体系,着力提高全要素生产率,着力提升产业链供应链韧性和安全水平”。因此,在实际的发展过程中,要使市场在资源配置中起决定性作用,更好地发挥政府作用,彰显出社会主义市场经济体制的特色和优势,为经济韧性各维度,包括抵抗与恢复能力、适应与调整能力、创新与转型能力的提升提供良好的制度环境,进而发挥经济韧性的正向溢出作用,推动旅游产业的可持续发展。

第二,加强旅游产业的自我建设,实现经济韧性与旅游发展形成“锦上添花”的发展效应。在地区异质性检验中可以发现,东中部地区经济韧性对旅游经济的影响更为显著,这不仅仅是由于韧性这一外部力量的推动,同时离不开旅游产业自身发展基础的影响。因此,在实践中仍旧需要旅游产业自身发展实力的提升。旅游产业发展需要更好地对接市场需求的变化。中共中央政治局在研究2021年经济工作会议中提到,“要扭住供给侧结构性改革,同时注重需求侧改革,打通堵点,补齐短板,贯通生产、分配、流通、消费各环节,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡,提升国民经济体系整体效能”。就旅游经济发展而言,从供给侧改革到需求侧改革,其目的都是为了促进旅游产业健康发展,转变当前发展中存在的不足。值得注意的是,在疫情影响下,国内旅游市场的深入挖掘、扩大内需成为旅游发展的重要内容。因此,旅游产业发展需要深耕内需,只有旅游供给方能够高质量地满足旅游者的消费需求及其变化,才能得到相应的市场价值。

| [1] |

Rose A. Defining and measuring economic resilience to disasters[J]. Disaster Prevention and Management, 2004, 13(4): 307-314. DOI:10.1108/09653560410556528

(  0) 0) |

| [2] |

Martin R. Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks[J]. Journal of Economic Geography, 2012, 12(1): 1-32. DOI:10.1093/jeg/lbr019

(  0) 0) |

| [3] |

Kim H, Marcouiller D W. Considering disaster vulnerability and resiliency: The case of hurricane effects on tourism-based economies[J]. Annals of Regional Science, 2015, (54): 945-971.

(  0) 0) |

| [4] |

Schmude J, Zavareh S, Schwaiger K M, et al. Micro-level assessment of regional and local disaster impacts in tourist destinations[J]. Tourism Geographies, 2018, 20(2): 290-308. DOI:10.1080/14616688.2018.1438506

(  0) 0) |

| [5] |

Rose A, Krausmann E. An economic framework for the development of a resilience index for business recovery[J]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2013, (5): 73-83.

(  0) 0) |

| [6] |

Khazai B, Mahdavian F, Platt S. Tourism recovery scorecard (TOURS)-Benchmarking and monitoring progress on disaster recovery in tourism destinations[J]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2018, (27): 75-84.

(  0) 0) |

| [7] |

杨桐彬, 朱英明, 姚启峰. 中国城市群经济韧性的地区差异、分布动态与空间收敛[J]. 统计与信息论坛, 2022, 37(7): 45-60. (  0) 0) |

| [8] |

Osth J, Reggiani A, Galiazzo G. Spatial economic resilience and accessibility: A joint perspective[J]. Computers, Environments and Urban Systems, 2015, (49): 148-159.

(  0) 0) |

| [9] |

Yu H C, Liu Y, Liu C L, et al. Spatiotemporal variation and inequality in China's economic resilience across cities and urban agglomerations[J]. Sustainability, 2018, 10(12): 4754. DOI:10.3390/su10124754

(  0) 0) |

| [10] |

Lee Y, Kim J, Jiang S, et al. Tourism and economic resilience[J]. Annals of Tourism Research, 2021, (87): 103024.

(  0) 0) |

| [11] |

Becken S. Developing a framework for assessing resilience of tourism sub-systems to climatic factors[J]. Annals of Tourism Research, 2013, (43): 506-528.

(  0) 0) |

| [12] |

Brown N A, Orchiston C, Rovins J E. An integrative framework for investigating disaster resilience within the hotel sector[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2018, (36): 67-75.

(  0) 0) |

| [13] |

李锋. 基于本底线的不同性质旅游危机事件影响比对研究——以中国4次旅游危机事件为例[J]. 旅游学刊, 2009, 24(4): 73-78. DOI:10.3969/j.issn.1002-5006.2009.04.018 (  0) 0) |

| [14] |

Holling C S. Resilience and stability of ecological systems[J]. Annual Review of Ecology and Systematics, 1973, 4(1): 1-23. DOI:10.1146/annurev.es.04.110173.000245

(  0) 0) |

| [15] |

谭俊涛, 赵宏波, 刘文新, 等. 中国区域经济韧性特征与影响因素分析[J]. 地理科学, 2020, 40(2): 173-181. DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2020.02.002 (  0) 0) |

| [16] |

Bristow G, Healy A. Regional resilience: An agency perspective[J]. Regional Studies, 2014, 48(5): 923-935. DOI:10.1080/00343404.2013.854879

(  0) 0) |

| [17] |

贺灿飞. 演化经济地理学研究[M]. 北京: 经济科学出版社, 2018.

(  0) 0) |

| [18] |

张海柱. 国家海洋局重组的制度逻辑——基于历史制度主义的分析[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2017, (1): 9-15. DOI:10.16497/j.cnki.1672-335x.2017.01.002 (  0) 0) |

| [19] |

Modica M, Reggiani A. Spatial economic resilience: Overview and perspectives[J]. Networks and Spatial Economics, 2015, 15(1): 211-233.

(  0) 0) |

| [20] |

Graveline N, Grémont M. Measuring and understanding the microeconomic resilience of businesses to lifeline service interruptions due to natural disasters[J]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2017, (24): 526-538.

(  0) 0) |

| [21] |

Bruneckiene J, Pekarskiene I, Palekiene O, et al. An assessment of socio-economic systems' resilience to economic shocks: The case of Lithuanian regions[J]. Sustainability, 2019, 11(3): 566. DOI:10.3390/su11030566

(  0) 0) |

| [22] |

苏杭. 经济韧性问题研究进展[J]. 经济学动态, 2015, (8): 144-151. (  0) 0) |

| [23] |

Aliperti G, Sandholz S, Hagenlocher M, et al. Tourism, crisis, disaster: An Interdisciplinary approach[J]. Annals of Tourism Research, 2019, (79): 102808.

(  0) 0) |

| [24] |

方叶林, 苏雪晴, 黄震方, 等. 城市韧性对旅游经济的空间溢出效应研究——以长三角城市群为例[J]. 地理科学进展, 2022, 41(2): 214-223. (  0) 0) |

| [25] |

孙业红, 宋雨新. 从韧性看可持续旅游发展[J]. 旅游学刊, 2021, 36(5): 8-10. (  0) 0) |

| [26] |

张月友, 董启昌, 倪敏. 服务业发展与"结构性减速"辨析——兼论建设高质量发展的现代化经济体系[J]. 经济学动态, 2018, (2): 23-35. (  0) 0) |

| [27] |

马丽君, 张家凤. 区域旅游发展空间差异变化对经济发展平衡性的影响[J]. 经济地理, 2020, 40(1): 197-203. (  0) 0) |

| [28] |

李宜聪, 张捷, 刘泽华, 等. 自然灾害型危机事件后国内旅游客源市场恢复研究——以九寨沟景区为例[J]. 旅游学刊, 2016, 31(6): 104-112. (  0) 0) |

| [29] |

Ritchie B W, Jiang Y. A review of research on tourism risk, crisis and disaster management: Launching the annals of tourism research curated collection on tourism risk, crisis and disaster management[J]. Annals of Tourism Research, 2019, (79): 102812.

(  0) 0) |

| [30] |

唐承财, 郭华, 袁海红, 等. 金融危机对北京旅游业的影响分析[J]. 干旱区资源与环境, 2016, 30(5): 191-196. (  0) 0) |

| [31] |

夏杰长, 毛丽娟, 陈琳琳. 外部冲击下旅游业的演化与变革——以新冠肺炎疫情为例[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2020, 41(6): 43-54. (  0) 0) |

| [32] |

石培华, 陆明明. 疫情常态化防控与旅游业健康保障能力建设研究——新冠肺炎疫情对旅游业影响与对策研究的健康新视角与新变革[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2020, 41(6): 55-67. (  0) 0) |

| [33] |

甘畅, 王凯. 湖南省旅游发展与经济韧性的耦合协调性研究[J]. 地理与地理信息科学, 2022, 38(2): 137-144. (  0) 0) |

| [34] |

孙久文, 孙翔宇. 区域经济韧性研究进展和在中国应用的探索[J]. 经济地理, 2017, (10): 1-9. (  0) 0) |

| [35] |

王永贵, 高佳. 新冠疫情冲击、经济韧性与中国高质量发展[J]. 经济管理, 2020, 42(5): 5-17. (  0) 0) |

| [36] |

干春晖, 郑若谷, 余典范. 中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J]. 经济研究, 2011, 46(5): 4-16. (  0) 0) |

| [37] |

Yang Y, Fik T. Spatial effects in regional tourism growth[J]. Annals of Tourism Research, 2014, (46): 144-162.

(  0) 0) |

| [38] |

刘英基, 韩元军. 要素结构变动、制度环境与旅游经济高质量发展[J]. 旅游学刊, 2020, 35(3): 28-38. (  0) 0) |

| [39] |

付秀梅, 付晨阳. 山东经济高质量发展水平、区域差异及动态演进[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2022, (4): 72-84. (  0) 0) |

2023

2023