美国人类学家康拉德·科塔克在《远逝的天堂:一个巴西小社区的全球化》一书“前言”部分的第一段这样写道:“我在巴西巴伊亚州阿伦贝皮的研究已逾四十二个年头(2004年)。在这个西半球第二大国家沿海城镇的研究伊始纯属偶然,但我的后继研究,则是因为见证了当地的剧变。阿伦贝皮的变化,展现了经济发展、生态恶化和全球化的影响——国家文化、世界文化和国际政治经济的扩张。”[1](P11)科塔克这本“另类”的民族志给我们呈现了处于世界边缘地带的这个第三世界的小渔镇如何“被全球化”的轨迹。而在全球化时代的中国,对长达3.2万公里海岸线周围生存的人们进行深入的田野调查与民族志书写也就具有了特别重要的意义。在研究空间与视域的拓展中,渔镇、渔村是“社会变迁的活化石”,具有另类场域的意义:渔业社会不同于内陆地区依靠熟人社会网络而构建的“乡土中国”,也不同于“大陆体系和海洋体系相互推动中发展起来的岛屿文化体系”, 在从乡土中国到流域中国、再到海洋中国的转换中,[2][3][4]渔业社会不仅仅是族群边界的空间扩展与时间过渡,更是学术视野与学术范式的转换。在此情况下,渔业社会的调查与民族志的书写也就具有特别重要的意义。

辽宁省盘锦市二界沟镇地处辽东湾半岛北部、濒临渤海,是天然的渔港。2010年,随着辽宁省“以向海发展战略引领盘锦转型升级”规划的出台,辽滨沿海经济区(辽东湾新区)正式成立。二界沟镇的海兴村和海隆村等被规划其中,成为辽宁沿海经济开放中的重要一员。在现在的行政区划中,二界沟全镇总面积约206平方公里,人口2.54万人。现辖海兴村、海隆村、榆树村、滨海村等17个社区。对于该区域的研究,学界主要聚焦于“口承文学”“旅游与渔业文化遗产”“遗产与资源”三个方面,[5][6][7]规范的、深度的整体研究仍然有限。笔者分别于2016年8月、2017年7月和2021年8月在二界沟及辽东湾,从生态、生计、社会、文化、信仰等方面对该区域进行了较为全面的田野调查,文中的经验材料主要来源于这三次调查。在此基础上,从整体观的视野出发,梳理渔业社会的历史变迁过程,归纳渔业社会研究的关键内容,指出了当下渔业社会面临的问题,并阐述其在全球化与地方社会中重组集体记忆与构建地方认同中的实验室意义。

一、生态区位:辽东湾丰富的渔业资源渤海有三处天然港湾,分别是辽宁省的辽东湾、河北省的渤海湾和山东省的莱州湾。辽东湾坐落于盘锦市西南的海滨,海岸线长达118公里,不仅有丰富的海产资源,还形成了许多天然渔港,二界沟及其周边就是资源最为富集的区域。据宣统《海城县志》记载:“本境渔区,惟西南二界沟尚称丰富。兹录其渔业概要于左。渔业区域:二界沟,在田庄台西三十里,距海口约四五里。其下樯挂网之所,沿海岸线约五六十里。哈蜊坨子,在二界沟北五六里,距海口三四里。枣木沟,在二界沟南三四里,距海口五里。渔船渔户数目:二界沟渔户共三十三家,渔船大小五十二只。哈蜊坨子渔户三家,大小渔船六只。枣木沟渔户三家,小渔船三只。”[8](P40)该区域渔业资源丰富,素有“肥沃的海田”的美誉,其原因在于当地的水质和泥质:一方面,陆地的河水和南面的海水(俗称“两合水”)在这片水域交汇融合,这种咸淡相融的两合水不但使海水的盐度得以淡化,而且汇入的河水中还富含大量的悬浮物和有机物,非常适宜于鱼虾的洄游和繁衍。另一方面,在海水暗流和洪水冲刷的影响下,辽东湾沿海的滩涂每年以10米的速度,从陆地向海洋不断延伸,所以这里滩面宽阔、岸坡平缓、淡水充沛、土质肥沃且厚实,适宜于贝类的生长,被称为“宝泥滩”。基于以上两方面的特殊自然地理状况,二界沟成为了滨海捕鱼的重要场所。但是,辽东湾是中国纬度最高的海湾,每到冬季就会因为海水封冻而“罢海”。①因此,这里的渔业活动具有极强的季节性特点。民国《海城县志》曾记载:“渔户于每年开冻时,前往海面,昼则上船工作,夜则筑小团蕉(即蒲团,以蒲草编织而成之圆形扁平坐具)以居。入冬始回乡里。”[9](P280)如此循环往复,年复一年,世代像候鸟一样,春来秋往,南迁北徙,被当地的渔民们形象地称作“渔雁”。因为流传久远,又被称为“古渔雁”。可见,“渔雁”这一称谓是地方民众在认识自然的过程中,根据鱼虾洄游和大雁北飞南归的群体迁徙特点,而进行自我认知的形象表征,具有浓郁的地方性特征。

① 罢海是地方话语,指停止渔业活动。

作为辽东湾的天然渔港,二界沟有其内在的优势:第一,附近水域水产丰富。二界沟位于辽东湾北部海岸的中间地带,北部是辽河入海口,南部是大辽河入海口,西北部是双台子河入海口,大量的淡水注入二界沟附近的海域,形成了“白浆水”,有利于鱼虾洄游和繁殖,所以二界沟附近的浅海水域鱼虾资源丰厚。第二,水上交通便利。在辽东湾,海水的潮汐间隔时间为12小时20分钟左右,而潮水的一涨一落就形成了两个流,24小时就会有四个流。在退潮时,海水从北向南回流,当地的渔船可以顺流出海,当涨潮时,海水则是从南向北涌流,这时渔船便可以顺流返航。随着潮涨潮落,渔船从二界沟到辽东湾,往返都能赶上顺流。在20世纪50—60年代机械动力未进入该流域之前,船只行驶只能借助风力,由于风向难以控制,所以往返的渔船只能凭借顺流出入海滩。据当地老渔民讲,一般风大的时候是不出海的,如果出海的时候遇上顶头风,就将渔筐拴上绳子抛到水里,退潮的时候,借助顺流就能把渔船带进渔港。顺流还可以加快渔船的行驶速度,以便在短时间内将新鲜的海货运到岸上。至今,当地还流传着“二界沟好地方,潮涨流北上,潮落流南淌;早出乘流去,晚归顺流返;潮退船出海,潮稳起丝网;鱼虾装满仓。潮涨转回乡”的民谣。[10](P359)文化是人类在生存与发展过程中逐渐形成的一种生产形态和生活方式,二界沟独特的生态区位以及生态系统为人类生存、居住奠定了良好的基础,也孕育了独特的“渔雁”文化与渔业资源。

二、经济生业:渔业资源的获取二界沟域内的浅海地带有着丰富的水产资源,所以渔民的渔业活动主要是浅海作业。此外,当地经济生业的类型是渔业捕捞活动,但囿于纬度高等因素,渔业活动主要集中在春夏秋进行。冬季,二界沟的近水域结冰封冻,在此地进行捕捞的人们因食物得不到保障,生活难以维系,所以历史时期,每到封海时,他们就会返回家乡,等到第二年春天再来这里下海,由此形成了迁徙式的渔业活动。按照文化发生学的观点,不同人类群体的文化之所以千差万别,主要原因在于对自身所处的自然环境适应的结果,具体包括气候、地貌、植被、山水、动物等生态因子。也就是说,“人类群体对于所处的生态环境的切身体悟以及与生态环境的磨合适应,即是民俗生成的生态性本原”。[11](P56)二界沟经济生业的形成,地方文化的构建便是当地民众适应生态环境的产物。具体表现在以下两个方面:一是以浅海作业为主,二是季节的时令性。

1、捕捞。在二界沟附近的海域,根据浅水区和深水区的不同,渔业活动可以分为定置渔业和游动渔业两种。其中,定置渔业,又被当地渔民称为“死老等”,这是20世纪80年代以前主要的渔业生产方式。该种捕鱼方式主要在浅水区进行,主要利用木樯、木桩、石头、沙袋等,把渔网固定在水中进行作业。定置渔业活动的主要生产方式是樯网作业。樯网作业需要网和樯两种渔具。一般“网身长二丈四五尺,上口宽,下口窄。网稍长一尺二寸。网口横宽一丈二尺,竖长八尺”,樯则是“以柞木为之,高者三丈,矮者二丈一二尺,粗五六寸,林立排植,距离一丈,量其水基宽窄并水之浅深,或植一百五六十棵,或植一百棵。水深一丈四五尺,则用高樯,水浅七八尺,则用矮樯。每年两季植樯,上季由清明开河后下樯,至伏前拔樯,以防虫蠹。下季由立秋后下樯,至霜降拔樯,以防冬冰”。[9]进行樯网作业时,“以网之口四隅用绳拴于樯杆之上,名为网爪。潮退,由北而南网口自张,鱼虾投之易入而难出。其网稍以绳牢拴”。二界沟的渔民“每日两潮出海,由铺房装载筐笼数十个,渔工三四名,撑船至下樯挂网之所,钩起网稍,将鱼虾倒于筐内,载归铺房制造”。[9](P280)

游动渔业使用的渔具是具有漂流性质的渔网,可以随着风向、水流、渔船的自由流动进行作业,主要有撒网、拉网、挂网等作业方式。网具以延绳网、对虾底流网、青虾倒帘网、小鱼挂网、三层挂网、青鳞鱼挂网等为主。网具的材质多以棉线为主,有的也使用麻线或者蚕丝线。20世纪80年代后,该种网线逐渐被人造纤维所替代。相比定置渔业,游动渔业具有以下三个特点:一是可以迎捕,捕捞活动更加具有主动性;二是可以根据捕捞对象活动水层的差异,自由调节渔网的作业水层,不仅使捕捞活动更加具有针对性和灵活性,也提高了产量;三是渔民的作业范围可以拓展到深水区。

2、鱼获。鱼获按照季节的变换有所不同,以歌谣《渔家十二月歌》为证:“一月里天气寒,咚咚咚捻漏船。二月里雪花飞,织好鱼网迎春归。三月里船下水,冷水鱼虾鲜又美。四月里天转暖,毛虾杂鱼压偏橄。五月里白鱼全,蟹、蛤、对虾是三鲜。六月里雨水勤,红毛皮子爱死人。七月里水发热,上来满海大海蜇。八月里拴了船,鱼虾螃蟹把子繁。九月里船出海,臭条墨鱼捞满载。十月里好时光,鱼虾晾满晒虾场。十一月船上坞,收拾网船要散铺。十二月里算工钱,欢欢乐乐过新年。”[12](P125)当地还流传着鱼皮鼓的歌谣:“鳝鱼尾巴扁,花蛇尾巴圆,王八脖子长,踏板眼上翻,咚咚咚……哪里有麻雀,哪里有住家,哪里有老鸦(海鸥),哪里有篷花。上眼皮动的全下崽,下眼皮动的全下蛋,上下眼皮都不动,咚咚咚甩子一大片。老鼠不磕船底,蝙蝠不咬篷布,猛虎不毁山林,行人不毁土路。海蜇弦子,洋鱼针,咚咚咚,最毒不过河豚心。大鲤鱼,骨头硬,卡住嗓子,要人命。立夏过后水转暖,百种海鲜都来全。辽东湾好地方,潮涨流北上,潮落流南淌。早出乘流去,晚归顺潮涨。”[13](P112-114)

上述民谣均是当地渔民在对水域内生态类型的认知中,不断体认与适应,所总结出来的特有的生存智慧。可见,二界沟所属的辽东湾经济生业的特点是地方民众身体认知和身体经验的智慧性表达,是渔民们在长期的渔业生产实践中,对生态环境和生产过程的体认、磨合并适宜性选择的结果。

二界沟的名声也是随着渔业发展而逐步被各地的人们所熟知的。最初,渔民们用非常简单的渔具,在海滩近处捕鱼为生。随着捕鱼工具的改进与捕鱼技术的积累,渔民们逐渐到近海,以小渔船和小型“挡网”截捞鱼虾。后来,还开辟了海上渔业贸易市场。到清朝道光年间,这里有渔船约30只,木樯约1200多棵。当时渔船属于家户经营,但是为了规避风险和捕获更多的鱼虾,通常会四五户联合起来出海捕捞,当时叫做“打伙”。民国年间,每条船约有四至五人,除船长的报酬略高一些外,其余人都是平均分配,岸上还有八至九人处理鱼获和织补网具。这种分工合作的方式延续到20世纪50年代。[14](P3)

看到渔业赚钱,很多人将资金投放到了二界沟开设网铺。光绪元年(1875年),二界沟有50多个网铺,拥有渔船70多只,雇佣渔工上千名,每年单船生产量30万斤,总产量在2000万斤以上。这一时期,渔具又有了很大改进,渔民们在生产实践中又创造了风网、挂网、樯张网等10余种捕鱼方法。尽管渔业生产发展了,网铺规模增大了,但是普通渔民的生活却没有多大的改善。光绪三十二年(1906年),奉天省创建“渔业商船保护局”,二界沟设立“台沟分局”,台沟分局主管该地渔业事务。光绪三十三年(1907年),又设立了渔业销售市场。随着生产的发展,渔户民之间相互兼并,强者占地建铺,增加网具,扩大海田规模,称为业主。弱者被强者雇佣,形成渔工。到民国三年(1914年),该地就出现了不少只能给网铺当渔工的破产渔民。民国五年(1916年),从关内又迁来了一些农户,二界沟定居人口规模达到了百户。民国七年(1918年),二界沟出现了第一任“百家长”——阎宝云。相比晚清,民国时期该地区的渔业生产趋于衰落。尤其是在1931年“九·一八”事变后,日本侵略者对二界沟渔业资源进行了掠夺。这一时期,渔业生产完全被日本人控制,许多渔民外逃。到1945年抗战胜利前夕,二界沟渔场仅有网铺20多户,渔船20多只,年产量仅100万斤左右,比1939年下降了约20%。1945年,日本投降后,国民党占领了二界沟。到1947年,二界沟仅剩下网铺17家,渔工还不足400人,渔船20只,生产量比日伪占领时期的1943年还下降了约30%。1948年,二界沟渔镇解放,成立了渔民会。当时,该地属田庄台镇管辖。这一时期,二界沟的居民户数不断增加,渔业生产逐渐恢复。在人民公社时期,二界沟的渔船都归集体所有,渔民们也纷纷在各自的生产队有序地进行渔业生产,当时除一个养贝厂负责采蛤蜊外,其余五个生产队全部从事海上作业,在集体协作的劳动中,当地民众的生活日益富裕起来,也吸引了越来越多的外来打工者来此谋生。[14](P4)

20世纪80年代中期,生产队彻底解散,许多渔民开始自己购买渔船,成为个体经营者。当地俗语说:“出海千日,捞金一日。”随着个体经营者的不同发展,有的渔民已经从小船换成了大船,成为雇用多个工人的船主,有的则经营失败,最终给他人打工。与此同时,水产品加工厂和冷冻厂等不断兴起。自2008年以来,针对海产品枯竭的状况,地方发展了淡水养殖和滩涂养殖,主要包括海蜇、车虾、南美白对虾、河蟹土池苗、河豚鱼等海水养殖产品和淡水鱼、白虾、成蟹、扣蟹等淡水养殖产品。在此基础上,还大力发展了水产品加工业,产品品种多达20余种,包括海米、虾皮、虾油、虾酱、泥螺、醉蟹、盐渍虾、冻鱼、海蜇罐头、鱼丸、海鲜饺子、冻虾产品等,创立了“长发福”“船老大”“赤屿岛”等品牌,二界沟也成为集水产品深加工、水产品储藏保鲜和交易销售于一体的综合化基地。如今,二界沟及辽东湾已逐步形成了多种经济发展类型,其产业主要包括水稻种植、畜牧养殖、棚菜生产、稻田一地多收、海洋捕捞、滩涂养殖、海水孵化与海产品加工,试图再造一个集农业和渔业为一体的“鱼米之乡”。

三、移民社会:历史叙事与文化表征文献资料与口述历史都是“历史记忆”的实践形式。在“历史记忆”的结构中,血缘关系与地缘关系这两个因素在“时间”中延续与变迁。[15](P136-147)而“历史记忆”所形构的历史叙事对于重塑当前的族群认同与相对应的资源分配、分享关系,以及在此基础上的家园延续,具有重要的价值。

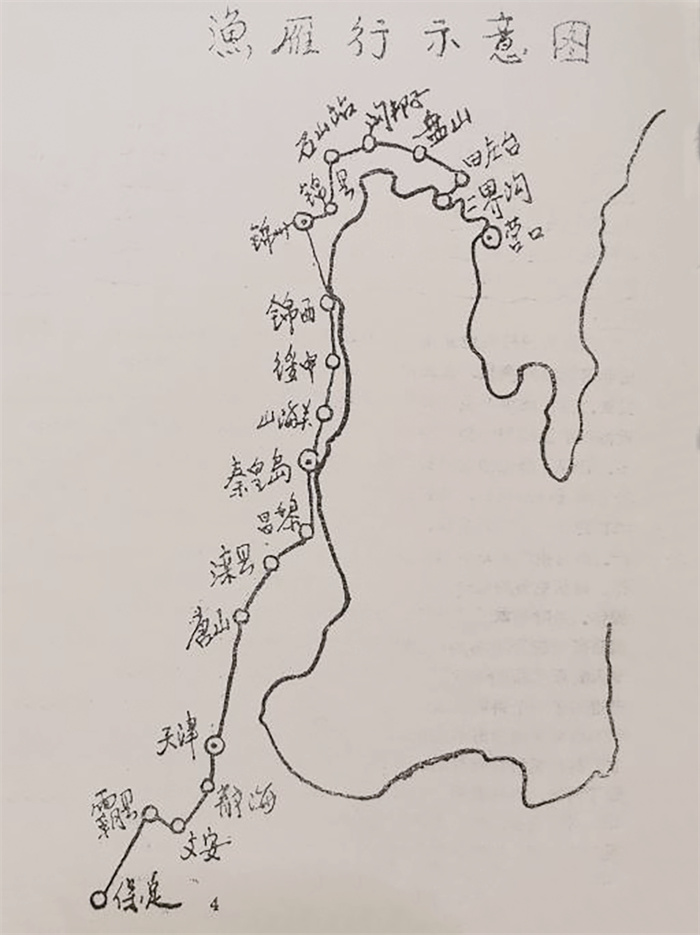

1、从血缘、地缘到业缘群体。明代中期以后,关外一些地方的贫民开始来到二界沟讨生计。据《二界沟渔村史》记载:第一批来此地的是陕西人,约在明成化年间(1478年)来此捕鱼,之后他们更换了渔场,迁移到了黑龙江;第二批来此地捕鱼的是河北保定府的,后来他们迁移到了鸭绿江口;第三批是在清朝嘉庆初年(1796年),河北省滦县大庄河的渔民张、刘两姓迁入此地,他们捕鱼得法,收入颇多,逐渐形成产业,建立网铺,世代在此居住。清代中叶,二界沟已汇集了许多渔民。“渔雁”群体分为“水雁”和“陆雁”两种:从海上驾船来此地的渔民被称为“水雁”,而从陆地上来的渔民被称为“陆雁”。“水雁”驾驶的船又称为“家眷船”。每年春天,“水雁”成群结队沿着渤海湾,途径天津、唐山、绥中等地,来到二界沟捕鱼。而从陆地上来的“陆雁”,则要经过天津、山海关进入辽西走廊,沿着渤海湾海岸线进入渔场,到秋末又沿着原路返回。为防劫匪的袭击,他们每年春节后就结群出发,行程千余里,经过数十日,才能到达二界沟。如此年复一年,春来秋往,被形象地称作“渔雁”。[14](P3)“古渔雁民间故事”国家级传承人刘则亭还在多年调查基础上绘制了“渔雁行示意图”,见图 1。[14](P4)

|

图 1 渔雁行示意图 |

“渔雁行示意图”对于考证族群迁徙、区域拓展,乃至中华民族的发展历史具有重要的历史价值和文化价值。“渔雁”文化的形成、移民社会的构建主要与血缘与地缘关系有关,而移民社会的维系则与经济生业与文化表征不可分割。现在,常年生活于二界沟的主要是河北、山东、四川这三个省的移民。移民对移出地有认同,自然也就形成了“河北帮”“山东帮”“四川帮”。由于历史变迁以及进入该区域时序的不同,三个地方的人群分工各异,当地就流传着“河北老塔、山东老板、四川雇工”的民谣,②而其他地方的则多是来此地谋生的散工。这些散工分布在各个行业,有的上船打鱼,有的经营饭店,还有的经营杂货店等。他们在此地没有自己的房子,多是暂时租赁房屋居住,所以流动性较强。二界沟的历史正是建基于这些不同的移民群体之上。起初,移民社会中族群的认同通过血缘关系和地缘关系得以实现,随着族群之间的交流与融合,族群之间的界限逐渐模糊,最终按照业缘关系建立了新的文化共同体。

②“老塔”也就是“老塔儿”,意思是相较于山东和四川的移民,河北来此地的移民较早,有原住民之意。

2、文化的表征。文化认同是最深层次的认同,而身份识别和情感依托是文化认同的重要表征形式。文化表征是文化认同的表现形式,指人们在文化涵化的基础上产生的种种社会行为与建构。而族群认同以文化认同为基础,因此,每个族群都会不断地讲述自己族群的文化渊源。[16](P191)在移民社会中,文化表征行为,如口承叙事、节庆礼仪、仪式展演,日常生活之惯性行为等凝聚质素,对于集体记忆的延续、族群认同的强化起到了重要的作用。

其一,口承叙事。“古渔雁”被认为是人类远古渔猎活动的活化石,这样的迁徙活动在世界范围内多已绝迹,但在辽河入海口尚有遗存。多年来,二界沟的“古渔雁民间故事”传承人刘则亭查阅文献资料,走访老渔民,已经收集整理近千则故事、渔歌、谚语等,录制了数十盘磁带,并整理出版《渔家风物民俗史话》《渔家的传说》等多部著作。[13][17]同时,刘则亭还讲述与传播“古渔雁”民间故事。他讲述的故事内容和形式都带有鲜明的捕鱼生活特点和原始文化韵味,这与内陆及海岛的口头叙事明显不同。这些故事短小精悍,不仅包括对“古渔雁”祖先的追怀、对海神和龙王的崇拜、对远古时代“渔雁”生活足迹的描述,还有渔船、网具等捕捞工具的起源与演变等,这与他从小经历过“渔雁”生活有关。“古渔雁”民间传说,全面反映了“古渔雁”群体的历史、文化、生活、生产等方面,“尤其是对古渔雁生产活动路线所经过地域(河北、辽宁、黑龙江、俄罗斯远东地区等)的描述,是古渔雁故事的鲜明特色。这些民间文学作品对研究中华民族祖先开创的文明历史具有重要的文化价值、科学价值和独特的艺术价值”。[18](P121)2006年,盘锦市文化局在刘则亭家的院子里建立了“辽河口古渔雁文化遗产博物馆”。同年,这种产生和流传于辽宁省盘锦市辽河口海域的二界沟一带,以渔业文化为基础的民间故事入选国家级非遗名录。现在,古渔雁民间故事与辽河口古渔雁文化遗产博物馆已成为地域的标志性文化,吸引了大批游客前来参观,大量媒体也纷纷报道,在当下文旅结合、振兴经济的发展过程中发挥着重要作用。

其二,仪式展演。在二界沟,不论是“河北帮”“山东帮”还是“四川帮”,都会不厌其烦地讲述他们原居地的情况和定居此地的不易,而“有关过去的回忆性知识,是在(或多或少是仪式的)操演中传送和保持的”。[19](P4)换言之,社会记忆是通过仪式展演来延续的。仪式展演可以包括两个方面:一方面是民间仪式。主要包括婚丧嫁娶、岁时节日、民间娱乐等活动。在这些属于“小传统”的文化体系中,各个族群在很大程度上延续了其族源地的文化传统,将其移植到了移民社会中来。现在,二界沟民众喜欢表演地秧歌,多在年节、假期、庆典、婚礼、寿礼的时间进行。地秧歌是河北籍渔民从关内带来的一种民间娱乐活动。清代,从河北沿海昌黎、滦县、乐亭一带的渔民来到二界沟后,移民在生产生活中将河北的地方文化传统自然而然地运用到日常生活中,并代代加以传承发展,最终成为具有二界沟地方色彩的传统文化。此外,近些年广场舞这样的独特文化景观的兴起,使得来自不同籍贯不同群体之间的交流更加频繁,逐步形塑了移民社会的文化传统。另一方面是国家仪式。以开海节为例,从2016年创办到2019年,共举办了四届。由于疫情,2020年、2021年和2022年的开海节停办。2016年3月15日,由盘锦辽东湾新区管委会等部门主办的首届“中国·盘锦二界沟开海节”在二界沟码头上演。此次开海节举行了祭海典礼等民俗表演、“渔雁”文化展示、渔市交易和渔家美食等精彩活动。在开海节仪式上,渔民通过祭祀礼仪、念诵祭文、抛洒五谷的方式,祈求航行平安、渔业丰收。在锣鼓喧天中,近百条渔船从码头出发,驶向辽东湾腹地水域。同时,岸上爆竹齐鸣,也为出海渔船讨个好彩头。整个活动蕴含着诸多古老的渔猎文化元素。2017年3月19日,在新建的二界沟中心渔港,第二届“二界沟开海节”正式开幕。主要包括“宣读开海祭词”、队伍列队入场、渔民上香、升旗、击鼓、拜龙王、宣布“开海啦”以及渔船尽驶等程序。整个仪式由诸多蕴含“古渔雁”文明的独特元素组成,这些文化符号不仅展示了民众对渤海的敬畏和感恩之情,而且也展示了地方政府借此发展旅游观光、增进地方认同,以促进当地经济增长的目的。

从上述地方社会的文化表征中可以看到,无论是口头传统的表达,还是节日仪式中的集体狂欢,它们在传承脉络上都鲜明地具有移民文化的特点。在伽达默尔看来,前理解是理解的基础,因为“理解一种传统无疑需要一种历史视域。但这并不是说,我们是靠着把自身置入一种历史处境中而获得这种视域的。情况正好相反,我们为了能这样把自身置入一种处境里,我们总是必须已经具有一种视域”。[20](P391)在此意义上,每个移民个体都是原乡的传统文化的携带者,随着迁徙空间的变化,原乡的文化传统也伴随移民一起被带入了迁入地,并自然而然地成为了他们日常生活中必不可少的一部分,可见,文化在不断的流动与重构中形塑了当地的传统。

四、渔业社会的重构与书写乡土社会是熟人社会,其重要特征是稳定性与封闭性,用费孝通先生的话来讲,这是一个“生于斯、长于斯、死于斯”的社会。然而,清代以来,从中国内地向东北边疆(闯关东)、西北部(走西口)以及东南地区(下南洋)持续移民,形成了中国历史上的三大移民潮。尤其是随着现代交通体系的进入且不断拓展,人口的流动性加剧,不仅原有的网络和流动的关系经历了深刻的重构,而且区域社会中本土的文化图式也进行了深刻的重组。对于移民社会而言,迁出地的文化被自觉或不自觉地带到了迁入地,从而导致迁出地的文化和迁入地的文化之间出现了涵化的现象。在迁入地,迁徙群体与原有的地方群体在交流互动过程中形成了新的共同体,在此基础上形塑了新的地域文化。新的地域文化的构建逐步强化着地方文化的认同,也形塑着自己的历史与国家社会的历史,而上述认同的出现、地方的构建是在长期的沟通与交流过程中逐步形成的。一方面,传统的村落研究多选取以农业为主或是半农半商为生计特点的调查点,而对渔业社会的关注明显不足。另一方面,我们要关注移民的日常生活,强调地方性传统文化知识的合理性,重视移民在迁入后对文化的酌定选择。基于上述原因,就要对渔业社会进行整体考察,在“渔雁”文化发展的意义之网中呈现当地以渔业经济为主的相关产业链,关注地方文化与经济建设的互动。此外,在社会转型过程中,关注“渔雁”群体与新移民群体构成的移民社会,理解移民社会的精神文化,构建移民群体的精神家园,不仅有利于移民社会的治理,而且还可以推进“以人为本”的区域振兴战略。

随着全球化的深入发展,不仅人口、技术、资本在快速移动,而且其符号与意义也在快速转移,作为社会变迁的“活化石”与“实验室”的渔业社会正在经历着深刻的重构。在《龟山岛》中,王崧兴教授重点分析了渔民在经济生产与宗教活动中的行为,从中可以看出,它不同于农耕文明人与土的关系,也不同于游牧文明人与草的关系,渔业社会则是人与海洋环境密切相关。[21]渔业社会的书写就要全面阐述以海为生的,以移动性、流动性、多空间性为特点的渔民群体生计方式,以及在此基础上所形塑的有别于农耕文明和游牧文明的海洋文明。渔业社会是海洋文明的一种类型,在其书写中应该将历时性和共时性结合起来。从历时的视角考察渔业地方文化的构建过程,从共时的视角聚焦于渔业社会所反映出来的转型发展中出现的问题,这是“迈向人类学中国时代”民族志书写必然的选择。

在研究视角与研究范式的转换过程中,渔业社会是一个特殊的类型。从乡土中国到流域中国,再到海洋中国的转换不仅仅是研究空间的转变,更需要的是学术视野与学术范式的转换,在书写中就需要将其置于全球化与地方社会这样的格局中来考量。从实践层面来说,渔业社会的书写需要以整体观为指导,以生态区位、经济生业、移民社会为关键词,以社会分层、市场圈的构建、宗教信仰、旅游观光、消费文化等为主要考察内容,探寻地方传统与海洋生态之间的平衡机制,呈现出渔业社会这样的实验室在全球化与地方社会中重组集体记忆与延续地方认同中的意义,为正在变迁的渔业社会、渔民生活谋求长远的发展策略。就认识层面来说,将视角从文化外部转向文化内部,注重文化内部的解释,关注文化自身的发展特点,尤其要平衡地方性知识、地方发展与资源保护之间的矛盾,进而为海洋文化的研究助力,这也是海洋文化研究的必然态势。

五、结语全球化时代是一个从渔业社区向海洋社会快速流动,且充满了诸多不确定性的时代。[22]海洋不仅仅是全球贸易的主要通道,而且还蕴含着极其丰富的各类资源,构成了支持人类持续发展的宝贵财富。人类的海洋活动与海洋自然生态系统相结合,形成海洋生态经济系统。20世纪中叶以来,随着人口增加和工业发展,陆地生态环境恶化、资源紧缺,人们把目光投向广阔的海洋,向海洋拓展空间。“目前,在离海岸线60千米以内的沿海,居住着全球一半以上的人口,占有着全世界1/3的旅游收入。联合国《21世纪议程》估计,到2020年,全世界沿海地区的人口将达到人口总数的75%,全世界每天有3600人移向沿海地区。”[23](P7-8)在人口快速向海洋周边聚焦的过程中,海洋生态、海洋资源、海洋环境、海洋边界、海洋秩序、海洋观念也在经历着深刻的重构。通过对上述渔镇社会这个社会变迁的“活化石”的观察,我们可以洞悉快速变迁中的中国社会被逐步卷入全球化的过程。然而,21世纪以来,随着工厂的不断建立,海域不断遭遇污染,无序开发、过度捕捞致使海产品大量减少,过去民谣里传唱的鱼虾满仓,民众不断讲述的在赶海时能随处捡到乱蹦的鱼虾早已成为记忆,海洋原本丰富的渔业资源正面临着枯竭的危险。为了改变人海关系中的结构性失衡,2019年农业农村部出台了《关于实行海河、辽河、松花江和钱塘江等4个流域禁渔期制度的通告》。[24]从2020年5月1日12时开始,渤海进入为期四个月的最严的休渔期。在休渔期内,渔政部门加大执法力度,对违法船只按照相关法律法条的处罚上限依法进行处罚。然而,海域生态环境的改变需要从整体的视野出发,即不仅要加强对域内污染企业的处罚,对休渔期内偷捕行为的执法,而且也要为渔民的生计找到新的出路。唯有此,海域环境才可能逐步改善。全球化时代急剧的社会变迁正在渔村社会上演着,这是一种“结构性变迁”而非简单的“历史性变迁”。从渔业社会来讲,就要因地制宜,推动向海经济走廊的构建;秉持生态多样与文化多元良性互动的理念,在深度挖掘与利用历史文化遗产的同时,实现由遗产到资源的转换,以此重塑区域共同体。从国际关系来说,就需要构建海洋命运共同体,在《联合国海洋法公约》框架范围内,共同参与海洋权益的划分,推动人与海洋、国家与海洋、国家与国家之间良性关系的发展。而在“文明互鉴与构筑海洋命运共同体”的过程中,[25]如何在不断适应变迁中推动区域发展、国家发展、国际良好秩序的构建,以此从根本上重建新时代国际关系,共同推进人与海洋和谐共生海洋生态系统的建立,这些问题都是需要我们下一步研究中应重点关注的。

| [1] |

(美)康拉德·科塔克著, 张经纬, 向瑛瑛, 马丹丹译. 远逝的天堂: 一个巴西小社区的全球化[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012.

(  0) 0) |

| [2] |

麻国庆. 海南岛: 中国人类学研究的实验室[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2014, (5): 36-44. (  0) 0) |

| [3] |

田阡. 重观西南: 走向以流域为路径的跨学科区域研究[J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), 2016, (3): 82-86. (  0) 0) |

| [4] |

唐国建. 海洋渔村的"终结"[M]. 北京: 海洋出版社, 2012.

(  0) 0) |

| [5] |

原源. 二界沟渔雁口承文学特点分析[J]. 大连民族学院学报, 2011, (2): 113-115. (  0) 0) |

| [6] |

赵昊琛, 王慧. 基于优质旅游的渔业文化遗产价值重构与活化路径研究[J]. 四川旅游学院学报, 2021, (4): 28-33. (  0) 0) |

| [7] |

江帆. 从"遗产"到"资源": 辽河口"渔雁文化"的承续动力与意义重构[J]. 民间文化论坛, 2019, (2): 5-11. (  0) 0) |

| [8] |

陈艺修, 张文藻, 赵中鹄纂. 海城县志[M]. 沈阳: 辽宁民族出版社, 1999.

(  0) 0) |

| [9] |

廷瑞修, 孙绍宗, 张辅相纂. 海城县志[M]. 沈阳: 辽宁民族出版社, 1999.

(  0) 0) |

| [10] |

杨春风, 杨洪琦. 辽宁地域文化通览·盘锦卷[M]. 沈阳: 辽宁人民出版社, 2014.

(  0) 0) |

| [11] |

江帆. 生态民俗学[M]. 哈尔滨: 黑龙江人民出版社, 2003.

(  0) 0) |

| [12] |

邵秀荣, 刘燕. 民间文学家刘则亭的故事(第2卷)[M]. 沈阳: 沈阳出版社, 2008.

(  0) 0) |

| [13] |

刘则亭. 渔家风物民俗史话[M]. 沈阳: 春风文艺出版社, 1996.

(  0) 0) |

| [14] |

政协大洼县委员会. 大洼文史资料·二界沟渔村史(第八辑))[M]. 内部资料, 1998.

(  0) 0) |

| [15] |

王明珂. 历史事实, 历史记忆和历史心性[J]. 历史研究, 2001, (5): 136-147. (  0) 0) |

| [16] |

江帆. 满族生态与民俗文化[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2006.

(  0) 0) |

| [17] |

刘则亭. 渔家的传说[M]. 沈阳: 辽宁人民出版社, 1990.

(  0) 0) |

| [18] |

洪兆惠, 乌丙安, 武斌. 改革开放30年辽宁文艺成果与研究·民间文艺卷[M]. 沈阳: 辽宁美术出版社, 2009.

(  0) 0) |

| [19] |

(美)保罗·康纳顿著, 纳日碧力戈译. 社会如何记忆(导论)[M]. 上海: 上海人民出版社, 2000.

(  0) 0) |

| [20] |

(德)汉斯—格奥尔格·加达默尔著, 洪汉鼎译. 真理与方法: 哲学诠释学的基本特征(上卷)[M]. 上海: 上海译文出版社, 1999.

(  0) 0) |

| [21] |

王崧兴. 龟山岛——汉人渔村社会之研究[M]. 台北: 中央研究院民族学研究所, 1967.

(  0) 0) |

| [22] |

(英)齐格蒙特·鲍曼著, 谷蕾, 武媛媛译. 流动的时代: 生活于充满不确定性的年代[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2012.

(  0) 0) |

| [23] |

范英. 海洋社会学[M]. 广州: 世界图书出版公司, 2013.

(  0) 0) |

| [24] |

郁静娴. 我国实现主要江河湖海休禁渔制度全覆盖[N]. 人民日报, 2019-01-23(13).

(  0) 0) |

| [25] |

王利兵. 文明互鉴与海洋命运共同体构建——文明人类学的视角[J]. 南海学刊, 2021, (3): 76-86. (  0) 0) |

2022

2022