2. 中国海洋大学 海洋发展研究院, 山东 青岛 266100

2. Marine Development ResearchInstitute, Ocean University of China, Qingdao 266100, China

海洋强国建设是一项系统工程, 需要明确发展驱动力, 合理布局海洋产业结构, 促进海洋经济高质量发展, 加大海洋生态保护力度, 形成可持续发展的良性循环。实践证明, 海洋强国的建设离不开海洋科技的支持, [1]海洋科技是海洋经济的增长引擎, 海洋管理需要科技提供适应性手段, 海洋科技为公共服务提供基础设施和智能设备, 海洋科技的发展影响海洋产业布局进而影响海洋民生发展, 海洋资源的利用和生态环境的保护更是离不开科技成果的应用。由此可见, 海洋科技创新是当代海洋强国建设向高质量高水平发展的重要驱动力, [2]其与海洋经济、海洋管理、海洋民生、海洋公共服务和海洋生态等方面相互作用, [3]协调发展, 共同推进我国“海洋强国”事业稳步发展。

(一) 海洋强国战略相关研究中国是陆海复合型国家, 面临陆地和海洋双面压力, “海洋强国”的崛起之路存在诸多挑战。[4]国外学者将中国和历史中其他国家在海洋战略转型问题层面进行对比, Mearsheimer认为, 中国在拥有强大陆上力量再具备足够的海权实力就被其视为具有修正主义倾向, [5]Henry Kissinger指出, 中国和美国同当年的德意志第二帝国和英国一样, 将欧洲战场搬到亚洲。[6]国内学者秦立志厘清了中国实施海洋强国的战略动机, 是为了选择一条和平崛起的道路。[7]吴征宇认为, 我国的海洋事业在复杂的政治格局下更需要置于国家大战略中进行“陆海统筹型”发展。[8]自“海洋强国”战略布局以来, 国内学者对世界海洋大国的海洋综合实力测评并排序, 殷克东测算出我国在海洋大国之列排名第六, [9]房会会测算出我国在海洋大国之列排名第五, [10]研究均表明我国的海洋综合实力和强国目标还有一定距离。学者刘笑阳、郑义炜认为, 我国目前还处于“海洋强国”的初始阶段, 相关设计和战略选择还存在结构性缺陷, 关于海洋强国战略的研究有待加强。[11][12]

(二) 海洋科技创新相关研究从影响海洋科技创新水平因素角度出发, 国外学者Furman & Hayes、Bogliacino认为, 研发资源的有效投入影响科技创新; [13][14]国内学者谢子远和鄢波通过检验得出海洋科研机构规模和海洋经济发展水平能明显促进海洋科技投入产出效率的提升, [15][16]徐进则强调了海洋科技投入、人才的培养和引进高科技的重要作用。[17]从海洋科技创新效率评价方面, Nasierowski和Arcelus认为, 技术创新规模、资源配置对生产率的变化有重要影响; [18][19]国内学者邰骎对沿海省份比较发现不合理的科技创新规模、生产能力和管理水平的低下是海洋科技创新效率低的主要原因, [20]徐胜、徐孟研究表明, 海洋创新内部各要素之间存在不同程度的发展不协调, [21][22]创新研发效率远低于海洋科技成果转化效率。

(三) 海洋强国建设的科技创新驱动效应相关研究从海洋强国建设的科技创新战略层面看, Doloreux探讨了海洋科技产业创新支撑组织的作用; [23]国内学者倪国江辨析了海洋科技创新与海洋可持续发展内在关联并提出生态化创新的观点, [24]亓文婧通过海洋科技协同创新与成果转化的四螺旋模型提出“定制型”和“推介修正型”两种转化路径。[25]从科技创新对海洋强国建设驱动作用来看, 国外学者基本从产业视角展开研究, Turek分析科技对渔业的支撑作用, [26]Hubbard从多个产业分析海洋科技作用, [27]Corsatea分析了欧洲的海洋能源技术创新问题, 认为协同效应能促使欧洲在技术发展中释放潜力; [28]国内学者从实证角度研究科技创新对海洋经济的驱动效应, 普遍认为, 科技创新对经济发展及结构调整有正向作用, 但较不显著, 如赵昕利用状态空间模型研究科技发展对产业结构演进的驱动效应, [29]赵玉杰用VEC模型分析出海洋经济系统的科技创新驱动效应不显著, [30]徐胜等用DEA模型证明海洋经济及各沿海地区结构转型中的创新驱动效应还处于低效率状态。[31]还有部分学者研究了海洋科技创新对政府管理、海洋生态的作用机制。[32][33]

通过对文献的梳理发现, 现有文献多为对海洋强国战略、海洋科技创新效率评价或影响因素, 以及科技创新对海洋强国作用的战略单一性分析, 缺少科技创新对海洋强国建设驱动效应的总体研究。本文采用新视角剖析科技创新和海洋强国建设的内在联系, 运用PVAR模型、脉冲响应和方差分解实证分析科技创新对海洋强国建设的驱动效应, 以测度科技创新对海洋强国建设的影响程度与发展空间, 并据此得出结论与建议。

二、指标体系构建本研究参考李雨晨构建的科技创新能力指标体系, [34]将科技创新指标分为投入和产出两个方面, 构建了三层次的海洋科技创新指标体系:科技创新综合能力作为一级指标, 由科技创新投入和科技创新产出两个二级指标加权合成, 各二级指标再分解为若干三级指标指数, 加权合成得出反映科技创新从基础投入到应用实践的转换效果, 分层次探究科技创新驱动机制。具体而言, 三级指标由七个反映科技创新投入和科技创新产出具体表征的指标构成:在科技创新投入方面, 选取海洋科研从业人员、海洋科研机构数量和海洋科研经费作为科技创新投入指标的三个三级指标; 在科技创新产出方面, 选取海洋科研机构拥有专利数、海洋科研机构课题数、科研机构科技课题应用成果数、海洋产业科研教育管理服务业占海洋总产值比重四个指标, 反映科技创新产出水平。

本文借鉴殷克东建立的海洋强国指数测算指标体系和李振福构建的海洋强国建设系统的熵指标体系, [35][36]并参考吴玉红的“新钻石模型”八大要素及作用机理, [37]构建了三个层级的海洋强国建设指标体系:一级指标包括海洋强国建设综合指数; 五个二级指标由海洋经济、海洋管理、海洋公共服务、海洋民生、海洋生态构成, 综合反映了中国11个沿海省份的海洋能力。在三级指标中, 海洋经济选取了海洋生产总值(GOP)、海洋生产总值(GOP)占国内生产总值(GDP)的比重来反映各省份海洋经济发展水平, 海洋第三产业增加值占海洋生产总值(GOP)比重来反映海洋经济结构的发展情况; 海洋管理选取了海域使用管理指标中的颁发海域使用权证书累计数指标来测度; 海洋公共服务选取沿海地区海滨观测台数指标; 海洋民生选取涉海就业人员数和沿海城市国内旅游人数两个指标; 海洋生态选取海洋保护区个数和海洋生态保护区面积两个三级指标来对海洋生态进行测度。具体指标体系见表 1。

|

|

表 1 海洋科技创新与海洋强国指标 |

根据指标数据的连续性、一致性和可获得性原则, 对原始数据进行无量纲处理, 而后运用AHP层次分析法确定各项指标权重, 再采用古典循环增长法合成指数。

1、数据的标准化处理

本研究采用均值标准化方法来处理数据, 消除了不同单位量纲带来的影响, 但保留了变异系数, 公式为:

| $ {\mathit{z}_t} = {z_i}/{\bar z_i}(i = 2006, 2007, \cdots , 2016) $ |

式中, zi为指标的均值。

2、指标权重的确定

本研究参考学者T.L.saaty提出的AHP层次分析法计算过程, 运用Yaahp软件确定指标权重, 具体结果见表 2。

|

|

表 2 指标权重 |

3、指数合成

本研究选用2006-2016年的全国11个沿海省份的相关数据, 数据来源于《中国统计年鉴》《中国海洋统计年鉴》《中国海洋统计公报》, 且在观测期内均无缺失, 再运用AHP层次分析法和古典循环法合成相应的指数, 测度结果真实可信。

运用古典循环法, 对多指标原始数据的对称变化率加权平均得Rt, 再计算合成指数It, 即:

| $ {I_t} = {I_{t - 1}} \times \frac{{200 + {R_t}}}{{200 - {R_t}}}, t = 2006, 2007 \cdots , 2016;{I_{(2006)}} = 100 $ |

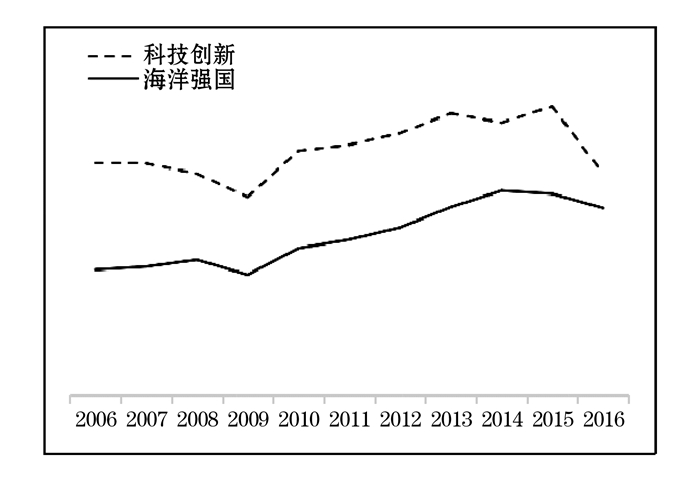

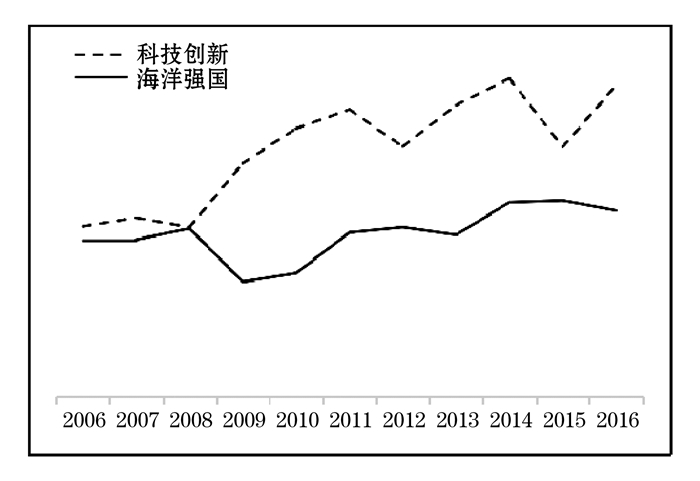

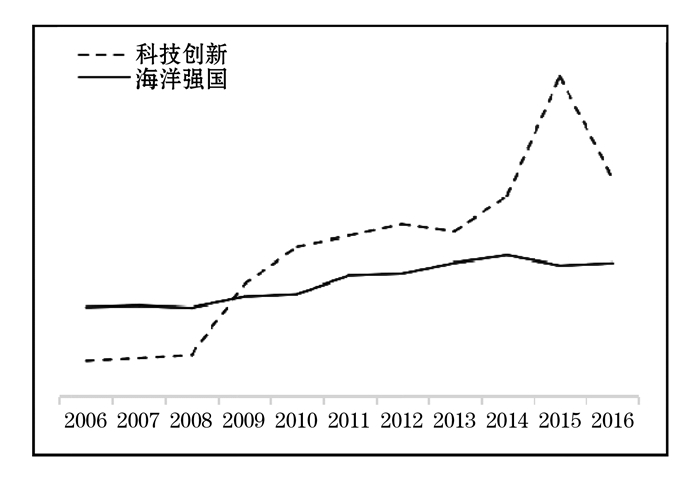

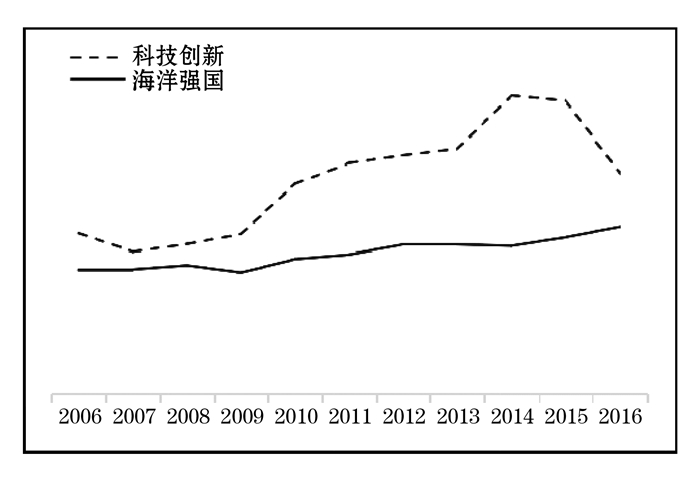

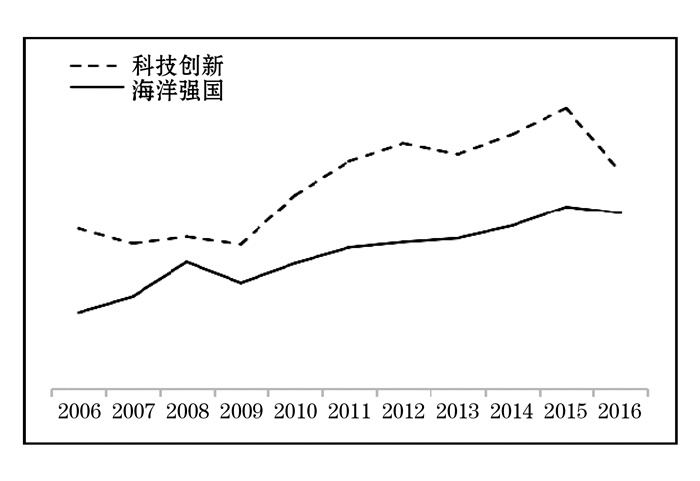

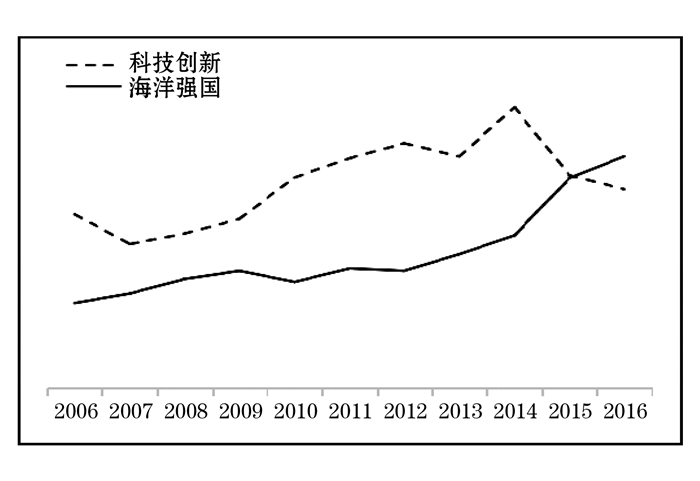

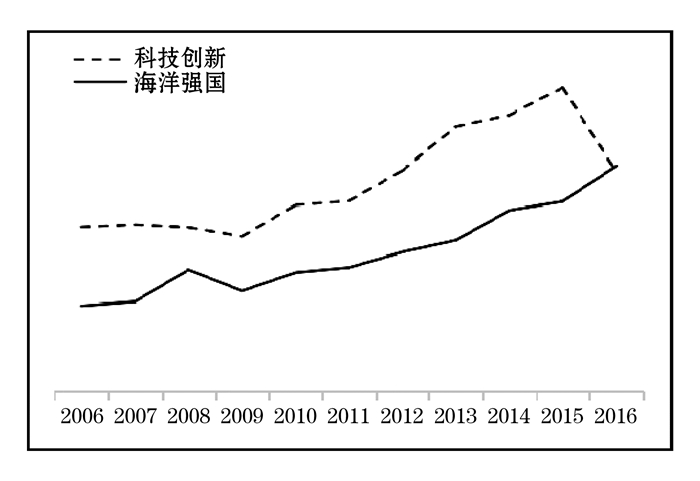

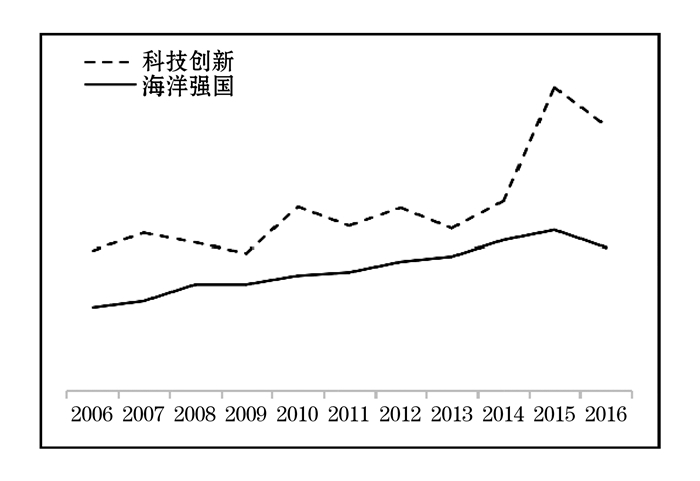

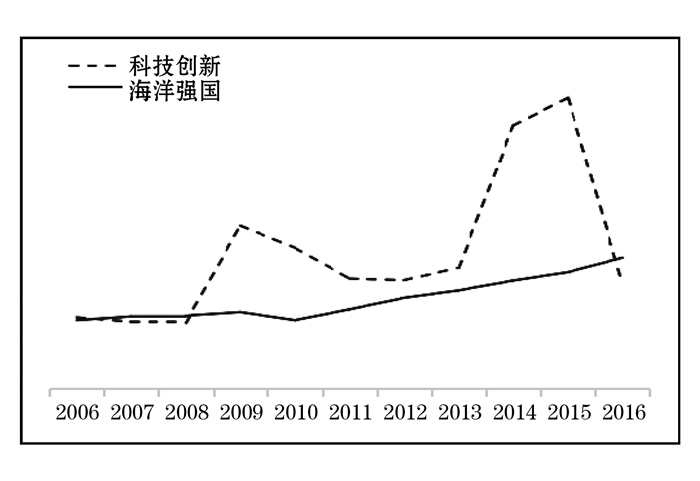

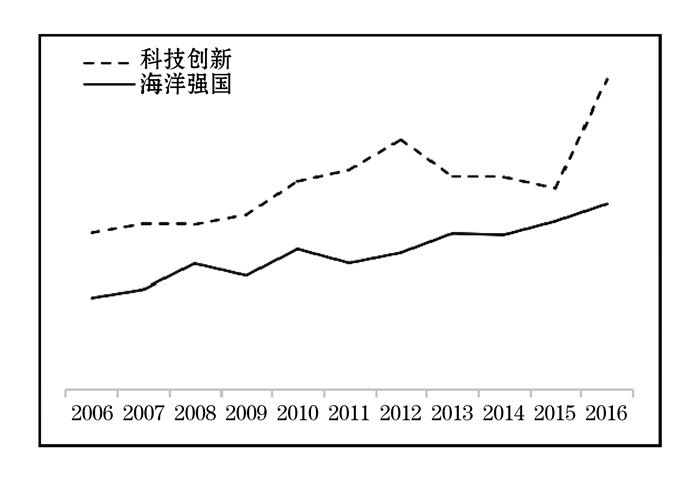

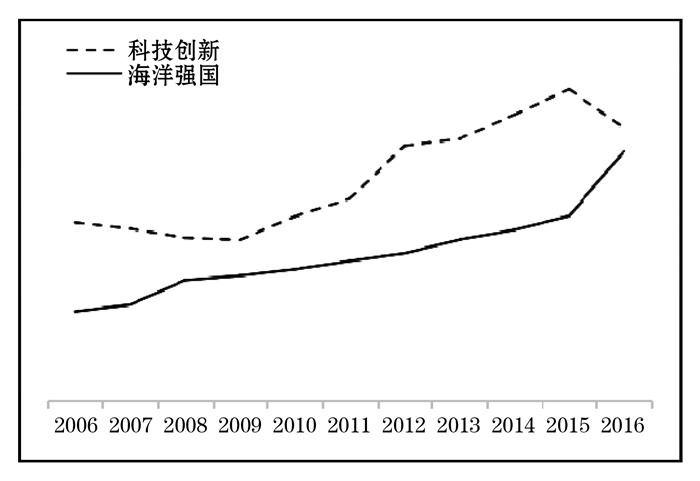

2006—2016年, 各省份海洋科技创新指数和海洋强国建设的合成指数结果分别为图 1a至图 1k。

|

图 1a 天津市海洋科技创新和海洋强国指数走势 |

|

图 1b 河北省海洋科技创新和海洋强国指数走势 |

|

图 1c 辽宁省海洋科技创新和海洋强国指数走势 |

|

图 1d 上海市海洋科技创新和海洋强国指数走势 |

|

图 1e 江苏省海洋科技创新和海洋强国指数走势 |

|

图 1f 福建省海洋科技创新和海洋强国指数走势 |

|

图 1g 山东省海洋科技创新和海洋强国指数走势 |

|

图 1h 广东省海洋科技创新和海洋强国指数走势 |

|

图 1i 广西省海洋科技创新和海洋强国指数走势 |

|

图 1j 海南省海洋科技创新和海洋强国指数走势 |

|

图 1k 浙江省海洋科技创新和海洋强国指数走势 |

由图 1a至图 1k可知, 各省份海洋科技创新合成指数和海洋强国合成指数在测度期整体呈现同步增长态势。根据各省份走势图进行分析, 天津市海洋科技创新合成指数和海洋强国合成指数在2006年逐渐下降至2009年最低点后, 稳步增长至2015年左右, 2016年两指数都有下降趋势, 说明海洋科技创新和海洋强国发展疲软。河北省两指数在前期较为平稳, 以2008年为分界线, 科技创新合成指数持续增长至2011年呈波动性增长态势, 海洋强国合成指数在2008年至2009年时期内明显滞后, 自2011年开始与科技创新合成指数呈现同步变动。辽宁省海洋强国合成指数在2006—2016年中缓慢增长, 同期海洋科技创新合成指数呈明显增长趋势, 说明海洋科技创新能力增强, 至2016年明显下降。上海市、江苏省、浙江省、广东省、山东省海洋科技创新合成指数和海洋强国合成指数变化趋势相似, 两指数在2006—2015年期间呈现同趋势增长态势, 2016年海洋科技创新合成指数有所下降, 除广东省外, 其他四省份海洋强国合成指数仍呈增长趋势。海南省海洋科技创新合成指数和海洋强国合成指数同步增长态势明显, 2015年后, 海洋科技创新合成指数增长迅速。

通过图中数据的变化可以看出, 在2006—2016年期间, 11个主要沿海省份海洋科技发展水平与海洋强国发展密切相关。以此为依据, 根据前文构建的二级指标合成指数构建PVAR模型进行实证分析。

四、实证分析 (一) PVAR模型构建本文利用PVAR模型研究海洋科技创新能力和海洋强国发展水平的关系。PVAR模型兼具面板数据三维变量特征与VAR模型的构建多种相互作用变量动态联立方程的优点, 能够较好地处理变量的内生性问题。在变量方面, 引入了能够反映时间效应与个体效应的变量, 同时也考虑了数据截面差异与个体差异的影响不会改变原始数据的趋势性变化。采用上文构建的二级指标作为PVAR模型变量, 即研究代表海洋科技创新能力的科技创新投入和科技创新产出与代表海洋强国发展水平的海洋经济、海洋管理、海洋公共服务、海洋民生、海洋生态之间的动态影响, 假定PVAR模型的表达式为:

| $ {Y_{i, t}} = {\sigma _i} + {X_0} + \sum\limits_j^p {{Y_j}} {Y_{i, t - j}} + {\theta _{i, t}} + \varepsilon $ |

在该模型中, Yi, t=(techinv, techpro, ocecono, oceman, oceser, ocelive, ocecolo)的七维列向量分别表示科技创新投入、科技创新产出、海洋经济、海洋管理、海洋公共服务、海洋民生和海洋生态, σi表示截距项, 反映的是11个沿海省份个体固定效应, θi, t表示沿海省份的时间虚拟变量来控制沿海省份随时间变化的不可互异性, ε为回归扰动项, i、t、j分别表示所在沿海省份、不同的时间年份、滞后阶数。

(二) 数据来源选用2006—2016年的全国11个沿海省份的相关数据, 利用上文中构建的指标体系的三级指标进行指数合成, 计算得到二级指标, 即科技创新投入、科技创新产出、海洋经济、海洋管理、海洋公共服务、海洋民生、海洋生态相应数值。本文所涉及全部数据来源于《中国统计年鉴》《中国海洋统计年鉴》《中国海洋统计公报》, 且在观测期内均无缺失。研究变量的描述性统计如表 3所示。

|

|

表 3 样本省份的变量描述性统计 |

1、PVAR模型滞后期选择

本文使用的计量分析软件为STATA15.1, 依据PVAR模型原理, 对各面板变量进行面板向量自回归的广义矩估计。PVAR模型构建结果的优劣根据变量的滞后阶数来选择。本研究通过多种定阶方法进行定阶, 通过对数似然函数值(LogL)、LR准则、最终预测误差准则(FPE)、赤池信息准则(AIC)、施瓦茨准则(SC)及汉南—奎因信息准则HQ准则确定, 选择滞后阶数为1比较合理, 见表 4, 故本研究采用滞后期数为1的PVAR(1)模型。

|

|

表 4 样本省份研究指标面板数据的滞后期选择 |

2、PVAR模型GMM估计结果

利用广义矩估计(GMM)对参数进行估计, 所构建的科技创新投入、科技创新产出、海洋经济、海洋管理、海洋公共服务、海洋民生、海洋生态的PVAR模型的参数估计结果如表 5所示。

|

|

表 5 样本省份GMM模型参数估计结果 |

根据沿海11个省份的数据, 从海洋科技创新投入指标与海洋科技创新产出指标在涉及海洋强国发展指标的五个指标方程中具体分析:

在海洋经济方程中, 洋科技创新投入指标系数显著, 即海洋科技创新的投入会促进海洋经济的发展。不难理解, 海洋科技与资本、劳动力等经济要素一样, 是推动海洋资源开发和海洋经济发展的重要动力, 加大海洋科技投入, 特别是海洋科研经费的投入增加, 会产生更多的科研成果, 并将科研成果迅速转化应用, 可以有效促进海洋科技进步和产业化。

在海洋管理方程和海洋服务方程中, 海洋科技创新投入指标与海洋科技创新产出指标均显著, 海洋创新能力的提高有利于海洋管理水平的提升, 这也与近十年来各省份海洋发展的实际情况相符。

在海洋民生方程中, 海洋科技创新投入与产出指标系数均不显著。海洋民生指数指标是由涉海就业人员数和沿海城市国内旅游人数合成。一定程度上, 海洋新技术的研发和实际应用, 会改变人们的涉海生产生活方式, 生产方式的改进会进一步提高生产效率, 增加人们的显著性收益, 这表明我国海洋民生领域的科技创新利用程度不高, 还存在很大的开发利用空间。

在海洋生态方程中, 海洋科技创新的产出会改善海洋生态。建设可持续发展的海洋离不开海洋技术的进步与发展, 海洋科技向生态化的转变, 是保护海洋生态平衡、实现海洋可持续发展的根本要求。

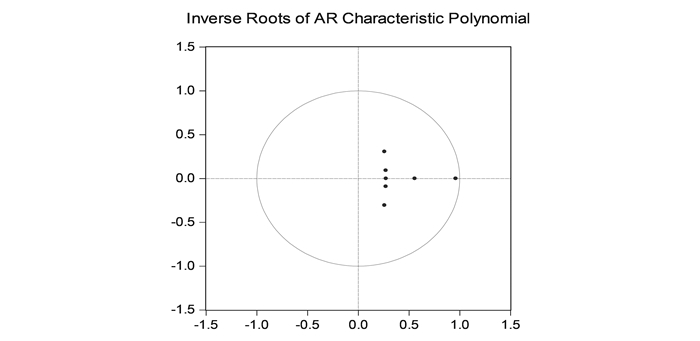

从以上分析可以看出, PVAR整体估计结果符合经济理论的解释, 模型估计良好且稳定(如图 2), 需通过脉冲响应函数进一步探究各个变量之间的动态变化。

|

图 2 PVAR模型的平稳性检验 |

在构建出来的PVAR(1)模型中, 通过对模型进行平稳性检验, 所有的AR根均在单位圆内, 因此, 模型是平稳的, 说明本研究所选取的变量间存在着长期稳定关系, 因此可以进行下一步脉冲响应函数分析和方差分解分析。

3、脉冲响应函数

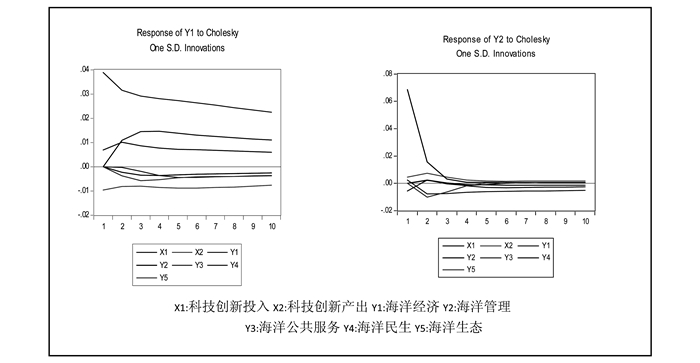

PVAR的脉冲响应函数(IRF)在于清楚地反映每一个方程中内生变量在受到某个随机扰动项影响的路径和长期状态, 并且可以有效预测未来发展趋势。科技创新对海洋强国建设的驱动关系, 虽然可以通过PVAR模型得到一些参数, 但反映的结果具有局限性, 故本研究采用脉冲响应函数来全面考察科技创新的各个指数变量与海洋强国建设各指数变量之间的长期动态关系。结果分析如图 3所示。

|

图 3 海洋经济与各个变量、海洋管理与各个变量之间的脉冲图应图 |

由图 3可知, 当给海洋经济指数水平一个正向冲击之后, 其对自身的扰动总体上呈现下降趋势, 前两期下降幅度较大, 第二期以后下降速度趋缓, 整体来看对自身具有正向影响。海洋经济发展水平对海洋科技创新投入效率的正向冲击的反应刚开始趋于上升趋势, 而后出现微小幅度的下降态势, 整体呈现为较大幅度、较为稳定的正面效应。海洋经济发展水平对海洋科技创新产出增加的冲击的影响与海洋科技创新投入效率则相反, 在10期中表现为非常稳定且明显的反向作用, 这与我国海洋科技投入虽多, 但是创新成果的转化效率较低有关。海洋经济的发展更有利于促进海洋民生的提高。结果表明, 科技创新投入的增长在初期可以维持科技创新水平, 但是想要实现科技创新水平的长期高水平发展仅仅依靠提高科技创新的投入是不够的, 这就需要我们注重提高科技创新转化效率。

由图 3可见, 给海洋管理指数一个正向冲击时, 其对自身的扰动在前两期呈现急速下降的正向影响, 后面几期的下降速度减缓, 这与我国的海洋管理政策的变化存在相关性。海洋管理水平的提高对科技创新投入效率的影响在图 3中表现为0, 表明在科技创新投入领域, 海洋管理水平发挥的作用较小, 应该注重提高海洋科技创新领域的管理效率。而海洋管理水平提高对科技创新产出的影响一直较为稳定, 其对科技创新产出存在一定的正向驱动作用, 即高水平的海洋管理有利于推动海洋科技创新产出的增加。

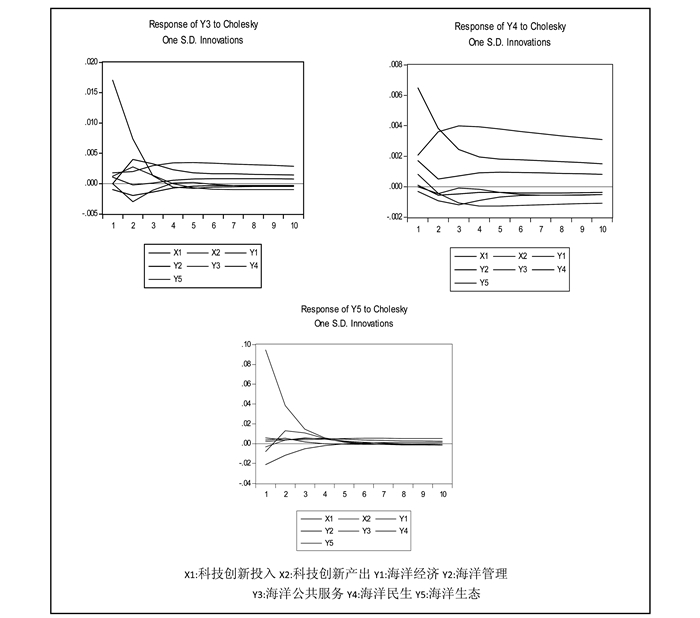

由图 4可知, 给海洋公共服务水平提高一个正向冲击之后, 其对自身的扰动呈现两阶段式的不同态势, 前两期为第一阶段, 正向冲击作用减弱的速度较快, 甚至在第三期这种正向作用扭转为反向作用, 在第二期达到最低点之后又开始呈现速度较缓的上升趋势。海洋公共服务水平的提高对海洋科技创新投入效率的扰动总体上较为稳定, 在第二期呈现为影响极小的稳定的反向关系, 之后几期这种反向作用逐渐消失。而海洋公共服务水平对海洋科技创新产出的扰动在前两期呈现缓慢的上升走势, 再到达第二期最高点以后呈现出下降趋势, 在到达第四期后由最初的正向作用变为反向作用之后, 反向动态关系整体来看趋于稳定, 这意味着在海洋公共服务领域依然存在着科技创新活跃度不够的问题。

|

图 4 海洋公共服务与各个变量、海洋民生与各个变量及海洋生态与各个变量的脉冲图 |

如图 4所示, 给海洋民生效率水平一个正向冲击之后, 其对自身的扰动在前两期呈现快速下降态势, 下降到最低点之后趋于稳定, 整体上表现为明显的正向驱动作用, 但是这种作用不断减弱, 在第四期之后趋于稳定。海洋民生效率水平的正向冲击对海洋科技创新投入效率的扰动在前两期呈现缓慢的下降走势, 在该趋势到达第二期以后呈现出趋于稳定的正面效应; 海洋民生效率水平的正向冲击对海洋科技创新产出的影响在一开始快速下降, 在第二期由正向作用变为负向作用, 在之后的几期呈现出较为明显的反向变动趋势, 表明我国海洋民生领域的科技创新利用程度不高, 还存在很大的开发利用空间。

如图 4所示, 给海洋生态发展水平一个正向冲击之后, 其对自身的扰动呈现为非常明显的正向驱动作用, 但整体走势是下降的, 尤其是在前四期呈现急剧下降趋势后趋于稳定。海洋生态发展水平提高对海洋科技创新投入效率产出的扰动在前四期反向作用逐渐减弱, 后转为0, 同时对海洋科技创新的扰动表现得非常平稳, 并且趋于0, 这说明海洋生态发展水平的海洋科技创新的作用尚未得到完全的开发利用, 应该进一步挖掘海洋生态与海洋科技创新之间的驱动关系, 从而推动海洋生态和海洋科技创新相互发展。

4、方差分解

方差分解, 又被称为预测误差方差分解, 主要用于计算分析每一单位冲击对预测的内生变量的误差变异系数贡献程度。表 6给出了第5期、第10期各个变量之间的方差分解结果。

|

|

表 6 2006—2016年样本省份的方差分解结果 |

从方差分解的结果表明, 海洋经济发展效率自身、海洋科技创新投入效率和海洋科技创新产出增长对海洋经济发展效率均具有影响作用。从方差贡献率来看, 海洋经济发展水平对来自自身因素冲击感应最为强烈, 而海洋科技创新投入效率和海洋科技创新产出对海洋经济的影响呈现出稳中增强的趋势, 说明海洋科技创新能够推动海洋经济的发展, 但是我国海洋科技创新成果转化为海洋生产力的水平依然有限, 也从侧面说明我国海洋自主创新能力还较为薄弱; 在海洋管理发展水平方面, 海洋科技创新投入效率的提高对其贡献率小于海洋科技创新产出增加对它的贡献率, 并且整体海洋科技创新的贡献作用较小, 这说明在海洋管理领域, 海洋科技创新的作用十分有限, 尤其是在海洋科技创新投入方面存在着明显的短板; 在海洋公共服务方面, 也存在着海洋科技创新投入效率的贡献率小于海洋科技创新产出的贡献率的现象, 并且海洋科技创新产出的贡献率在稳定增长, 表明在海洋民生领域科技创新投入转化为科技创新产出过程中存在着资源配置不合理的情况; 在海洋民生方面, 海洋科技创新投入效率和海洋科技创新产出的贡献率差别不大且较小, 并且较为稳定, 由此可见, 海洋民生领域存在科技创新利用率低下的问题, 没有实现科技创新的转化, 从而科技创新对其贡献率较为低下; 在海洋生态方面, 海洋科技创新投入和产出的贡献率都呈现稳定而缓慢的增长趋势, 但是总体贡献率不高, 这表明在改善海洋生态的过程中, 海洋科技创新将发挥越来越大的作用, 但是科技创新的整体利用率还有待提高。

五、结论与建议 (一) 研究结论本研究通过指数合成、构建PVAR模型、脉冲响应和方差分解对我国科技创新驱动海洋强国建设进行了效应测度, 得出如下结论:

(1) 合成指数的研究显示, 各省份的整体的海洋科技创新投入指数和科技创新产出指数均呈现增长态势, 科技创新投入指数整体高于科技创新产出指数, 表明海洋科技创新效率偏低; 海洋强国建设指标中的海洋经济、海洋管理、海洋公共服务、海洋民生和海洋生态指数整体呈现增长态势。

(2) 脉冲响应分析表明, 海洋科技创新投入和海洋科技创新产出对海洋强国建设指标总体都存在着正向驱动效应, 但是由于当前我国海洋强国建设处于初级阶段, 驱动效果还有很大的提高空间; 海洋强国各个指标对海洋科技创新的驱动作用并不十分明显, 这说明我国海洋强国建设与海洋科技创新之间的双向驱动机制尚未完善。

(3) 方差分解结果发现, 我国海洋科技创新投入和产出对海洋强国各个指标的贡献率基本上呈现出稳定或者稳定缓慢增长的趋势, 反映出我国海洋科技创新活动虽然日益活跃, 但是科技转化率较低, 也意味着在海洋强国建设初期, 海洋科技创新对海洋强国各方面的影响可能存在滞后效应。

(二) 建议(1) 提高科技创新转化率。现阶段海洋科技创新对海洋经济发展水平驱动作用有限, 主要原因是海洋科技创新成果转化率较低, 海洋科技创新成果转化为现实生产力的能力较差。因此, 需积极推动海洋科技创新成果转化过程, 将科技创新成果第一时间转化为生产动力, 推动海洋经济发展。

(2) 优化海洋管理平台。研究发现, 海洋科技创新对海洋管理水平提高存在正向驱动效应, 而科技创新对海洋管理的贡献率较低, 说明科技创新与海洋管理没有实现紧密融合。为了进一步提高海洋科技创新与海洋管理融合度, 要构建优化海洋管理平台, 集中处理海洋管理事务, 提高海洋管理的效率, 推动海洋管理水平的提高。

(3) 健全海洋预警机制。海洋科技创新对海洋公共服务的驱动存在滞后效应, 需要加速科技创新对海洋公共服务的驱动作用。健全海洋灾害预警预报、海平面观测等预警机制, 能大幅度提高海洋公共服务的效率和质量, 通过海洋科技服务平台提升海洋公共服务, 推进海洋强国建设的进程。

(4) 以科技创新带动海洋民生发展。实践表明, 海洋科技创新对海洋民生的驱动作用的发挥需要一定的时间。当前我国的涉海就业人数总体较少, 海洋相关产业的人均收入水平也有待提高, 应着力海洋科技创新推动新兴海洋产业, 从而提供更多的涉海就业岗位, 吸引更多的高素质海洋人才, 推动海洋民生的快速发展。另外, 应通过海洋科技协助传统海洋产业改造升级, 在保护海洋生态平衡的同时提高海洋民生水平。

(5) 以科技治污促进海洋生态健康。我国当前海洋生态环境面临着诸多考验, 需要研发新的过滤排污技术, 净化流入海洋的废水废料, 缓解海洋污染问题, 构建良好的海洋生态保护机制, 加强海洋生态系统的建设, 形成在生态基础上的“科技—经济增长”循环模式, 实现海洋强国建设的可持续发展。

| [1] |

吴立新. 建设海洋强国离不开海洋科技[J]. 中国科技奖励, 2018, (2): 6-7. (  0) 0) |

| [2] |

王凡. 以科技创新驱动加快建设海洋强国[J]. 紫光阁, 2018, (8): 63-64. (  0) 0) |

| [3] |

叶芳. "海洋公共服务"概念厘定[J]. 浙江海洋学院学报(人文科学版), 2012, 29(6): 21-25. (  0) 0) |

| [4] |

Alfred T. Mahan, The Influence of Sea Power upon History: 1660-1783, Boston: Little Brown, 1890, PP.65.

(  0) 0) |

| [5] |

Saul Bernard Cohen, Geopolitics of the World System, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2002, PP.242.

(  0) 0) |

| [6] |

Mearsheimer: The Gathering Storm: China's Challenge to US's Power in Asia, The Chinese Journal of International Politics, Vol.3, 2010, PP.381-396.

(  0) 0) |

| [7] |

秦立志. 陆海复合型国家战略转型的动力机制——兼论对中国的启示[J]. 太平洋学报, 2019, 27(2): 1-12. (  0) 0) |

| [8] |

吴征宇. 海权与陆海复合型强国[J]. 世界经济与政治, 2012, (2): 38-50, 157. (  0) 0) |

| [9] |

殷克东, 张斌, 王立彭, 等. 世界主要海洋强国综合实力测评研究[J]. 海洋技术, 2007, (4): 121-125. (  0) 0) |

| [10] |

殷克东, 房会会. 中国海洋综合实力测评研究[J]. 海洋经济, 2012, 2(4): 6-12. (  0) 0) |

| [11] |

刘笑阳. 中国海洋强国的战略评估与框架设计[J]. 社会科学, 2016, (3): 19-29. (  0) 0) |

| [12] |

郑义炜. 陆海复合型中国"海洋强国"战略分析[J]. 东北亚论坛, 2018, 27(2): 76-90, 128. (  0) 0) |

| [13] |

Furman J L, Hayes R. Catching up or standing still? National innovative productivity among 'follower' countries, 1978-1999[J]. Research Policy, Vol.33(9), 2004, PP.1329-1354.

(  0) 0) |

| [14] |

BOGLIACINO F, PIANTA M, Profits R & D, and Innovation: A Model and a Test[J]. Industrial and Corporate Change, Vol.22(3), 2013, PP.649-678.

(  0) 0) |

| [15] |

谢子远. 海洋科研机构规模与效率的关系研究[J]. 科学管理研究, 2011, (6): 40-43. (  0) 0) |

| [16] |

鄢波, 杜军, 冯瑞敏. 沿海省份海洋科技投入产出效率及其影响因素实证研究[J]. 生态经济, 2018, 34(1): 112-117. (  0) 0) |

| [17] |

徐进. 国家三大海洋经济示范区海洋科技创新能力比较研究[J]. 科技进步与对策, 2012, (16): 35-39. (  0) 0) |

| [18] |

W. Nasierowski, F. J. Arcelus. On the stability of countries'national technological systems//Zanakis S H, Doukidis G, Zopounidis C, edi-tors.Decision Making: Recent Developments and Worldwide Applications[M], Boston: Kluwer, Vol.3, 2000, PP.97-111.

(  0) 0) |

| [19] |

W. Nasierowski, F. J. Arcelus. On the efficiency of national innovation systems[J]. Socio-Economic Planning Sciences, Vol.37(3), 2003.

(  0) 0) |

| [20] |

邰骎. 基于DEA的沿海省市海洋科技创新效率分析[J]. 淮海工学院学报(自然科学版), 2014, (4): 68-71. (  0) 0) |

| [21] |

徐胜, 李新格. 创新价值链视角下区域海洋科技创新效率比较研究[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2018, (6): 19-26. (  0) 0) |

| [22] |

徐孟, 刘大海, 李森, 等. 中国涉海城市海洋创新能力测度与评价[J]. 科技和产业, 2019, 19(1): 47-54. (  0) 0) |

| [23] |

David Doloreux, Yannik Melan?on. Innovation-support organizations in the marine science and technology industry: The case of Quebec's coastal region in Canada[J]. Marine Policy, Vol.3 3(1), 2008.

(  0) 0) |

| [24] |

倪国江.基于海洋可持续发展的中国海洋科技创新战略研究[D].青岛: 中国海洋大学, 2010.

(  0) 0) |

| [25] |

亓文婧, 郑玉刚. 海洋科技协同创新与成果转化[J]. 科学管理研究, 2019, 37(1): 39-42. (  0) 0) |

| [26] |

Turek J G. Science and technology needs for marine fishery habitat restoration. In: IEEE. OCEANS 2000 MTS: IEEE Conference and Exhibition. NewYork: IEEE, 2000: 1707-1712.

(  0) 0) |

| [27] |

Hubbard J. Mediating the North Atlantic environment: Fisheries biologists, technology, and marine spaces. Environmental History, Vol.18(1), 2013, PP.88-100.

(  0) 0) |

| [28] |

Corsatea T D, Magagna D. Overview of European innovation activities in marine energy technology[M]. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013.

(  0) 0) |

| [29] |

赵昕, 郭晶. 山东半岛蓝色经济区产业结构演进的科技驱动效应分析[J]. 海洋经济, 2011, 1(2): 32-38. (  0) 0) |

| [30] |

赵玉杰, 杨瑾. 海洋经济系统科技创新驱动效应研究[J]. 东岳论丛, 2016, 37(5): 94-102. (  0) 0) |

| [31] |

徐胜, 王玉凤. 海洋经济结构转型中创新驱动效应测度研究——基于两阶段网络DEA[J]. 中国渔业经济, 2017, 35(3): 96-104. (  0) 0) |

| [32] |

王瑞芳. 新时期我国政府海洋科技管理创新的路径选择[J]. 辽宁行政学院学报, 2013, 15(5): 23-24, 28. (  0) 0) |

| [33] |

杨武, 田雪姣. 中国高技术产业发展的科技创新驱动效应测度研究[J]. 管理学报, 2018, 15(8): 1187-1195. (  0) 0) |

| [34] |

李雨晨, 陈凯华, 张艺. 科技创新能力测度结果的指标选取差异性研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2017, 38(4): 3-15. (  0) 0) |

| [35] |

殷克东, 王智, 吴昊. 中国海洋强国、强省(市)指数测算研究[J]. 中国渔业经济, 2014, 32(6): 15-24. (  0) 0) |

| [36] |

李振福, 梁爱梅. 基于系统熵的中国海洋强国建设研究[J]. 吉林师范大学学报(人文社会科学版), 2018, 46(2): 75-80, 124. (  0) 0) |

| [37] |

吴玉红, 李诗悦, 李振福, 等. 我国海洋强国建设的"新钻石模型"分析[J]. 吉林师范大学学报(人文社会科学版), 2018, 46(4): 93-102. (  0) 0) |

2020

2020