2. 中国海洋大学 海洋发展研究院,山东 青岛 266100

2. Institute of Marine Development, Ocean University of China, Qingdao 266100, China

进入21世纪以来,随着海洋资源价值的日益凸显,尤其是海洋环境极大的包容性,允许不同的海洋使用者开展各种人类活动,这就使得海洋空间在共同使用过程中不可避免的产生各种冲突和矛盾。海洋空间规划(Marine Spatial Planning,简称MSP)是一个改进海洋资源利用决策的规划框架,同时也是一种减少海洋使用者冲突的机制,因为其采用生态系统方法和基于生态系统的管理原则,而成为一种可持续的管理海洋环境和使用海洋资源的手段。[1-3]虽然大多数海洋空间规划是在司法管辖区水域内进行的,但越来越多的人认识到,海洋空间规划活动必须跨越管辖范围,以提供基于生态系统的综合管理。在共享海域应用海洋空间规划的跨界思维尤其重要,因为在治理污染等生态问题时可能跨越行政管辖边界;在沿海人工管理时可能会跨过海洋、陆地、河流、海岸线等空间边界,而且这些空间边界在地理层面本来就存在重叠和交错的情况;在进行海洋空间规划的数据获取、管理与共享并以此来治理和决策时,也会跨越技术以及不同利益相关者团体的边界。因此,跨界思维是海洋空间规划的核心。但在实际操作过程中,由于人为或自然的限制,海洋空间规划被局限在狭隘的层次来实施。因此,基于海洋环境的独特性以及资源管理的观点,引入一种更为广泛的跨界思维来突破边界设置显得尤为重要。跨界思维是海洋空间规划生态系统方法的重要组成部分,跨界海洋空间规划被视为一个过程,允许在现有管理框架之间进行更大范围的整合和协调,以促进实施基于生态系统的方法、[4]保护有价值的生态系统服务、[5]强化有效的渔业管理、[6]解决海洋污染问题,[7]以及推动跨界海洋保护区(Marine Protected Areas,简称MPA)规划。[8]

海洋空间规划中的跨界合作思维已经被许多沿海国家和地区广泛采用。[9]基于独特的地理位置和海上活动的频繁性,欧洲存在发展跨界海洋空间规划最大的必要性,其在海洋空间规划上的跨界合作思维运用也处于世界前列。欧洲议会2014年批准的《海洋空间规划指令》(Maritime Spatial Planning Directive,简称MSPD)要求沿海成员国就其海洋区域在海洋空间规划领域开展合作,欧盟内外的一些国家已经在其海洋空间规划系统中引入了与邻国保持联系的措施。欧洲正在运用跨界思维在环境保护、河流流域管理、海洋保护分区等领域制定跨界政策。2019年2月12日,联合国教科文组织政府间海洋学委员会(Intergovernmental Oceanographic Commission,简称IOC)和欧盟委员会在法国巴黎启动了“全球海洋空间规划”(MSP Global),这是一项促进全球跨界海洋空间规划的最新联合倡议。

但是,我国海洋空间规划对跨界思维的应用尚有待进一步加强。我国在2006年“十一五”规划中提出推进形成主体功能区、编制全国功能区划,其中与海洋空间规划相对应的就是海洋功能区划。虽然海洋功能区划是我国的一项创举,但由于我国海洋空间规划起步较晚且缺少跨界思维的运用,在实际操作起来仍然困难重重。因此,本文在梳理了海洋空间规划方法论的演变之后,整理出跨界海洋空间规划的内涵层次,并在此基础之上分析海洋空间规划跨界合作的必要性和挑战,提出我国跨界海洋空间规划的实现机制。

一、跨界海洋空间规划方法论的演变当前国际学术界对海洋空间规划的关注程度逐年上升。在Web of Science数据库中以“Marine Spatial Planning”为主题进行检索,并且按照国家和地区对检索结果进行分类,可以发现以研究成果数量表征的不同国家对于海洋空间规划和跨界海洋空间规划的重视程度。研究结果表明,美国、英国、澳大利亚和德国等国家的海洋空间规划研究处于世界前列。

结合文献检索结果,根据海洋发达国家的海洋空间规划相关政策,可以梳理出跨界海洋空间规划方法论的演变趋势,具体划分为三个阶段。第一阶段是1950年至1980年,确定了海洋空间规划的作用,建立海洋保护区制度框架,并且明确海洋空间的多用途性。1958年,第一届联合国海洋法会议对海洋区域进行了划分,这是最初意义上的海洋空间规划,[10]之后许多海洋发达国家开始制定海洋总体规划和分区用途规划以解决海域使用矛盾和保护海洋环境。比如,美国在1959年提出《海洋学十年规划(1960-1970年)》,强调发展海岸经济和海洋经济。第二阶段是1980年至2010年,世界各国的海洋空间规划研究和实践注重基于自然生态系统的海洋空间综合管理。其中,1987年澳大利亚发布的《大堡礁珊瑚海洋公园海域多用途区划》,注重运用综合方法对整个生态系统实施管理;[11]联合国环境与发展大会1992年通过的《21世纪议程》提出了开展海洋综合管理的建议;2002年发布的《欧盟海岸带综合管理建议书》(EU Recommendations on Integrated Coastal Zone Management,简称IC-ZM)将海洋空间规划确定为整体区域资源管理的重要组成部分;2006年联合国教科文组织召开的第一届海洋空间规划国际研讨会讨论了利用海洋空间规划手段实施基于生态系统的海岸带管理。[12]2007年发布的《欧盟海洋综合政策蓝皮书》(An Integrated Maritime Policy for the European Union)将海洋空间规划视为海洋地区和沿海地区可持续发展的基础工具,并且提出了“综合海洋空间规划” (Integrated Maritime Spatial Planning,简称IMSP)的概念。第三阶段是2010年至今,在国际组织及全球大环境推动下,海洋空间规划开始强调跨界合作。2014年欧盟《海洋空间规划指令》(MSPD)要求沿海成员国就其海洋区域在海洋空间规划领域开展合作,在其指引下,很多欧洲国家已经在海洋空间规划中采取了与邻国保持互动与联系的做法;联合国教科文组织政府间海洋学委员会(IOC-UNESCO)和欧洲委员会海事和渔业局(DG-MARE)于2017年联合发布了《加速全球海上/海洋空间规划进程联合路线图》(Joint Roadmap to Accelerate Maritime/Marine Spatial Planning (MSP) Processes Worldwide),强调决策者在制定和执行海洋空间规划时应考虑跨界合作;2019年,联合国教科文组织海委会和欧盟委员会推出“全球海洋空间规划”(MSP Global)倡议,旨在优化全球跨界海洋空间规划,缓解和规避海洋空间冲突事项,改善人类海上活动。

综合国际海洋发展形势和海洋发达国家的政策进展,世界上海洋发达国家在确定了海洋空间规划在海洋管理中的重要地位之后的演变趋势大体上是(如表 1所示):从制定海洋空间规划总体规划,再到专属经济区规划、再到强调区域间合作;从海洋保护区单一管理,再到实现多重目标,再到综合性海洋管理;从关注内海,到远海,再到跨界合作;从注重单一区域的发展到注重海陆空多种要素的联系;从注重经济发展走向注重科技创新。

|

|

表 1 部分主要海洋发达国家与地区海洋空间规划政策进展 |

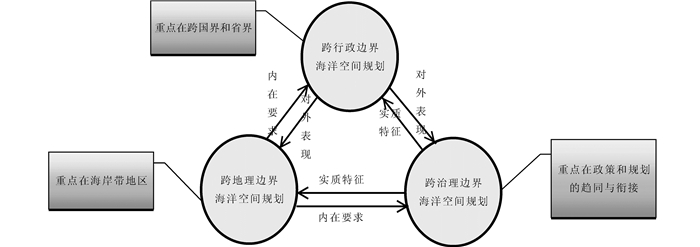

跨界海洋空间规划主要包括以下三个层面的内涵:跨行政边界海洋空间规划、跨地理边界海洋空间规划、跨治理边界海洋空间规划。其中,跨行政边界海洋空间规划是跨地理边界海洋空间规划和跨治理边界海洋空间规划的对外表现,跨地理边界海洋空间规划是跨行政边界海洋空间规划和跨治理边界海洋空间规划的内在要求,跨治理边界海洋空间规划是跨地理边界海洋空间规划和跨行政边界海洋空间规划的实质特征(如图 1所示)。跨行政边界海洋空间规划是指海洋空间规划活动跨越了至少两个司法管辖区,共同管理一个共享海域的海洋空间资源配置形式和过程,这种跨界资源配置既可以是横向的跨越超国家组织之间的边界、国家之间的边界、州或市之间的边界、部门之间的边界,也可以是纵向的跨越国家、州或市、部门之间的边界。跨地理边界海洋空间规划是指海洋空间规划的活动不仅仅局限于海洋空间,还跨越陆地、河流、海岸、大气等的边界,实现海洋空间规划的空间一体化。跨治理边界海洋空间规划是指海洋空间资源配置过程中,制度规范、治理体系、数据信息、利益相关者等层面的跨界合作过程,是多种类、多尺度、多时序海洋空间治理形式和过程的相互叠加和渗透。跨界海洋空间规划的核心是利益相关者在跨界海洋公共资源配置和跨界海洋公共物品生产与分配等议题上的跨界合作。

|

图 1 跨界海洋空间规划的内涵关系 |

众多的跨行政边界海洋空间规划事务中,国内外学者对跨国界海洋空间规划的研究较为丰富。每个国家都有明确的行政管辖范围,但由于海洋生态系统强烈的内在关联性,超国家尺度海洋空间规划的跨境合作变得非常有必要。Hassan et al.将跨界海洋空间规划定义为“至少两个国家在领海或专属经济区共享一个边界,共同管理一个海洋区域的过程”。[13]但是,这种“边界”具有较高的尺度弹性,涵盖了国家、次国家、区域乃至城市等尺度层级或形态。因此,跨行政边界海洋空间规划合作既包括横向的(跨越同一层级的行政管辖区,如国家与国家之间、区域与区域之间、城市与城市之间等)不同行政单元之间的跨界合作,又包括纵向的(跨越不同层级的行政管辖区,如国家与区域之间、区域与城市之间等)不同行政单元之间的跨界合作。

在多数情况下,跨行政边界海洋空间规划是由大尺度对象(超国家级)解决环境或生态系统退化的需要来驱动的,在这种情况下,需要多个国家或行政当局共同努力保护生态系统、减少破坏活动和对抗气候变化。[14]如欧盟《海洋空间规划指令》要求各成员国在2021年之前制定海洋空间规划,并为此类海洋空间规划制定了一套最低要求和标准(比如加强国家间一致性和合作性的指标),通过这一指令建设欧盟区域统一的海洋空间规划框架的理念已经基本实现。联合国教科文组织政府间海洋学委员会(IOC-UNESCO)和欧洲委员会海事和渔业局(DG-MARE)于2017年通过的《加速全球海上/海洋空间规划进程联合路线图》表明决策者在发展跨行政边界海洋可持续利用机制方面的决心。《加速全球海上/海洋空间规划进程联合路线图》呼吁将海洋安全计划作为一个重要的跨部门工具,加强各国合作、保持政策一致性,从而实现海洋资源可持续管理和利用的目标。

在我国,作为一种海洋资源配置和海洋环境管理创新途径的海洋空间规划方兴未艾,大多局限于特定行政边界内部的规划探索,跨国家尺度上与周边国家合作开展的海洋空间规划较为罕见,甚至国内跨省界的海洋空间规划也并不多见。但是,我国跨境渔业资源冲突和跨省海洋资源与环境问题屡见不鲜且有愈益频繁化和尖锐化的倾向,跨行政边界海洋空间规划势在必行。比如,在长江三角洲地区,上海、江苏和浙江这三个省级行政单元的海洋法规虽在各自区域内能够有效运行,但涉及跨界公共资源分配和跨界公共问题解决上却陷入“囚徒困境”,[15]对海洋环境保护和区域一体化目标的实现带来不利影响。

(二) 跨地理边界海洋空间规划的内涵和实践海洋空间规划具有综合性、生态性,以及跨越海陆地理边界的特点,因此与各种规划之间存在不可避免的整合和衔接。向陆地一侧的土地利用规划、流域综合管理规划、向海一侧的海洋空间规划、跨越向陆地和向海区域的海岸带综合管理规划等四种不同类型和属性的区域管理工具可能在具体沿海区域内集中甚至重叠。但是,在我国当前空间规划实践“多规合一”的政策背景下,将内陆边界、沿海流域或者汇水地区以及领海等综合规划成功的有机融合的空间规划实践仍然较为稀缺。

土地利用规划是环境规划中最常用和最早启用的方法,[1]而海洋空间规划是海岸向海一侧的首选工具,[16]也被视为解决海洋环境问题的首选策略。由于实现海洋和陆地系统的统一规划需要在自然、政治、法律、经济和可操作性等方面达成统一,因此两者结合的研究尚不多见。流域综合管理规划和海岸带综合管理规划与以上两种工具相比更像是一种治理方案,其视角更广且不局限于单一的政策工具。流域综合管理规划侧重于特定水文边界内的土地、水源和植被等自然资源的规划开发管理和使用,与沿海生态系统和海洋联系密切。但实际上,流域综合管理规划在沿海地区与其他相关规划之间并没有获得科学充分的整合和合作。[17]海岸带综合管理规划是指对海岸资源和空间的保护和可持续利用做出合理决策的过程,[18]这一过程旨在促进海陆空的空间一体化、从地方到国际的纵向一体化、跨部门的横向一体化等。海岸带综合管理规划方案实施的范围跨越海岸带的向陆侧和向海侧,是四种方法中能同时处理陆地和海洋资源配置关系的核心方案,具有综合性、参与性和强烈的实践性等特点。目前,虽然海洋环境中的空间边界存在较多重叠,但是上述四种空间规划方案缺乏必要的整合,空间集成度很低。因此,迫切需要运用跨界思维,跨越土地利用规划、流域综合管理规划、海岸带综合管理规划和海洋空间规划单独设置的地理边界,推动海洋空间规划向陆侧和向海侧规划工具的有机融合和一体化。

(三) 跨治理边界海洋空间规划的内涵和实践跨界思维在海洋空间规划中的运用不仅仅局限于行政、地理和生态边界方面,由于在邻近管辖区的社会、文化、政策不同,因此在制度规范、治理体系、数据信息,以及利益相关者的偏好上很难取得完全一致,亟需跨越不同领域、治理体系和利益相关者的边界,实现利益相关者在跨界海洋公共资源配置和跨界海洋公共物品生产与分配等议题上的跨界合作。

海洋空间规划应该更多的和生态系统和资源的地理位置相一致,海洋空间规划更多的依赖该地区的自然要素空间分布和人类活动时空过程的相关信息,因此数据的收集、处理、共享和可视化应该受到优先重视。但是,边界的分割性导致数据信息在收集、管理和共享等领域遇到较多挑战,数据不兼容、数据缺口、收集数据的不同标准、数据属性、敏感数据的共享、早先数据与现有数据的不统一等问题给跨界海洋空间规划过程带来了极为突出的困难。因此,不仅要融合不同单位采集而来的互不兼容的空间数据,还需要了解相邻司法管辖区的治理体系和治理结构,对不同边界限制下所实施治理框架的分析有助于简化跨界合作与融合的步骤,加速治理体系的跨界一体化。另外,由于跨区域文化、实践和意识活动差异的存在,利益相关者的能力和意识在不同的海洋空间规划发展阶段有不同的水平,识别冲突并在共同关心的问题上达成一致,无疑是冲破文化与利益偏好等形成的治理体系边界并形成集体认同感的重要途径和策略。

三、在我国推行跨界海洋空间规划的必要性为实现建设海洋强国的目标,在我国推行跨界海洋空间规划有环境、经济、政策、战略四方面的考虑。首先,海洋环境的流动性和不稳定性要求在实行海洋空间规划时考虑跨界因素;其次,跨界海洋空间规划有利于海洋空间的合理利用和保护;再次,我国实现陆海统筹离不开海洋空间规划的跨界合作;最后,跨界海洋空间规划是打开21世纪海上丝绸之路新局面的“先锋”。

(一) 海洋环境特殊性的要求自然环境是一个持续运动的状态和过程,海洋环境中的物质流动时刻呈现全球性运动态势,必然会跨越行政边界。以自然环境流动性为载体的人类活动(如航运)以及人类活动带来的影响(如海洋污染)同样会跨越行政边界、打破海洋空间边界。与此同时,海洋资源以及海洋活动的有效规划和管理离不开邻近管辖区的合作。作为一种全球性资源,海洋占全球地表面积的70.8%,如此广袤且不断变化中的海洋环境是没有地理边界限制的,因此,单个国家和地区不可能只在管理辖区内施加影响。因此,在海洋环境中,一切都是相互联系的。[19]海洋空间规划是基于生态系统的,而不是基于地域的,旨在以一种更广泛的方式来治理海洋,维持自然环境的完整性和海洋资源的可持续利用以及实施对海洋物种多样性的保护。有效实施海洋空间规划可以降低由人类活动带来的海洋环境的破碎化,海洋环境的特殊性要求海洋事务利益相关者在共享海域内进行合作。

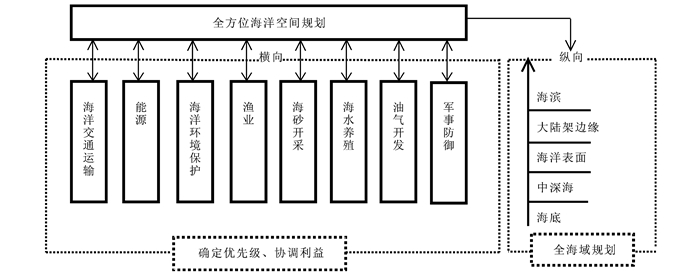

(二) 海洋空间科学开发和保护的基础海洋是地球上最大的生态系统,但是人类对海洋系统的保护和规划却远远落后于陆地。[20]尤其是在工业革命以来,人类的海上活动愈加频繁,过度捕捞、石油污染、物种灭绝等问题在海洋环境中层出不穷,导致海洋生态环境的急剧恶化。这迫切要求在海洋资源开发与利用的过程中,海洋空间规划不仅要解决用海者之间的矛盾和冲突,还要实现人类与海洋环境的和谐共处。另外,经营性海洋牧场集中区、海上风电场、港口区等海洋空间利用类型的开发强度较大,需要大尺度的区域进行配合从而制定大比例尺的详细规划(如图 2所示)。这就要求海洋管理者和其他利益相关者对横向上的涉海行业,如环保、旅游、渔业、交通运输和能源等进行协调,同时,还要对纵向上的涉海地域,比如包括海底在内的海洋表面拓展到整个水域的各个层面进行规划。跨界海洋空间规划承认海洋区域的差别和不平衡,要求全方位、全海域、全过程进行协调,可以对整个海洋空间进行综合管理,立体化配置海洋空间资源,保护海洋生态环境与资源。

|

图 2 全方位海洋空间规划设想图 |

党的十九大报告指出:“坚持陆海统筹,加快建设海洋强国。”依据这一指示,中央和各级地方政府相继制定政策推动建设陆海统筹新格局。陆海统筹是指立足海岸带海陆资源环境特点,对海洋和陆地资源开发、产业布局、生态环境保护及综合管理等进行宏观调控,促进经济社会的持续发展和人与自然的健康和谐。[21]跨界海洋空间规划与陆海统筹在内容的广泛性、手段的多样性、目标的持续性上一脉相承,陆海统筹的重点区域在海岸带,这也是跨界海洋空间规划跨越陆海边界的核心地带,但是海岸地带的空间规划、建设和使用存在较多因土地利用功能不兼容而引起的功能性空间冲突。[22]因此,实现陆海空间互补和陆海生态互通依赖于在编制和实施海洋空间规划时运用跨界思维,改变陆海规划割裂的现状,统筹陆海空间的协调发展。

(四) 建设21世纪海上丝绸之路的途径建设21世纪海上丝绸之路是一个以海洋为载体、以跨界为方法、以合作为本质的跨国行动倡议,其目的是为了适应新世纪世界发展态势,寻求并扩展中国与沿线国家的利益交汇点,与相关国家共同打造政治互信、经济融合、文化包容、互联互通的利益共同体和命运共同体,实现沿线各国的共同发展。[23]因此,建设21世纪海上丝绸之路首先就是在海上推进中国与沿线国家的务实合作,[21]这与跨界海洋空间规划存在内在的一致性。目前,共建21世纪海上丝绸之路,在经济、政治、安全、观念、法律等方面存在诸多挑战,但是共同保护海洋环境、合理开发利用资源是达成一致意见的基础。因此,在解决敏感的国际战略和政治博弈的背景下,跨界海洋空间规划方法在国家规模、发达程度、历史传统、民族宗教、语言文化、利益诉求的差异方面能得到发挥。21世纪海上丝绸之路的重点区域在南海,加强南海区域各个国家之间的政治、经济、文化合作,要求运用跨界海洋空间规划思维,首先打开海上的交流与合作,从海上逐渐到内陆,展开全方位的合作与交流。

四、跨界海洋空间规划合作中的挑战综合国际上已经进行的实践探索和我国实行海洋空间规划跨界合作上遇到的困难,总结出跨界海洋空间规划最主要的三个困难,分别是缺乏法律基础、跨界数据管理困难、司法管辖区间治理体系的差异。

(一) 缺乏法律基础跨界海洋空间规划几乎没有坚实的法律基础,这意味着大多数国家的跨界海洋空间规划本质上是自愿的,通常是以非正式项目合作的形式出现。虽然有些欧洲国家已经开始在跨界海洋空间规划上做出努力,如波罗的海国家根据《赫尔科姆公约》(1975年)共同商定实现波罗的海环境地位行动计划。由于国家之间以及各部门间的治理结构不同,往往缺乏一致性和综合性的政策。但是不管是在国家层面还是在次国家层面上,都没有专门的跨界海洋空间规划法律和政策的出台与规定。

在我国,国家层面的领海外海洋空间资源的使用审批、规划管理制度等相关领域存在法律与规划的空白,在自然资源法一般法和海洋专门法之间存在逻辑冲突,例如《中华人民共和国矿产资源法》和《中华人民共和国海域使用管理法》之间的冲突和人工岛制度的缺失。在次国家层面,规划系统和部门规章之间存在内部矛盾。例如,海洋资源是外向型的、开拓性的,以发展为价值取向;海洋环境是一个内向型的、守成性的,以保护为价值取向。海洋环境与海洋资源由同一部门管理时,通过行政命令手段进行协调,确定保护手段以及开发利用方式,但是现在是由不同的国务院部门在管理,部门之间容易出现摩擦与牵制。然而,由于在跨界海洋空间规划方面缺少法律依据,不管是国家之间还是部门之间只能进行自愿且较弱的合作,通常以试点项目的形式进行。

(二) 跨界数据管理困难搜集和整理空间数据是跨界海洋空间规划中最常见的挑战,[24]搜集数据时往往存在尺度不统一导致不兼容的情况出现,从而使得数据管理困难重重。数据搜集过程同样是跨界过程,需要跨越不同司法管辖区与不同空间领域,然而不同尺度的数据可比性不高,导致数据搜集工作徒劳无功。因此,Hughes et al.提出识别尺度是数据搜集过程的关键问题。[25]另外,不同领域的界限不清,例如在河流入海口如何定义河海界限,如何在多辖区交汇处定义规划单元等问题亟需解决。

数据搜集过程中层层累积的、不兼容的数据对数据管理设置了重重障碍。由于不同国家的海洋空间规划进程不同,在数据管理的发展水平上出现差异,导致在进行海洋空间规划合作时数据不对口,无法有效匹配;也可能出现同一司法管辖区的早期数据与当前搜集数据的不兼容情况,比如搜集的目的不同导致所搜索到具体条目的区别,技术进步导致数据管理工具、坐标系、数据属性、文件格式等存在差异,给数据管理带来了挑战。敏感数据不易共享,敏感区域不易合作等问题较为突出。此外,在不同国家之间和较为敏感的海域,跨界海洋空间规划的合作往往会存在某些政治色彩,各个国家主体基于自身利益,对于某些关键的数据不愿共享,导致跨界海洋空间规划在实际推进过程中阻力重重。

(三) 司法管辖区间治理体系差异跨界海洋空间规划的推进之所以存在困难,并不仅仅因为在数据收集和整理上的技术问题,更在于它的实质是治理问题。不同国家有不同的治理结构和空间规划体系,部门间的治理可能也存在很大差异,海洋空间规划跨界合作所依据的法律法规、想要实现的预期目标、规划实施的时间、审批程序、语言沟通等诸多方面都易于产生大量的分歧、争议、矛盾和冲突。比如,某些沿海国家已经发展出较为系统的海洋空间规划政策并付诸运行,在这种情况下跨界海洋空间规划应该着重考虑如何与之相适应而不发生冲突和矛盾。另外,由于全球各国家和地区对跨界海洋空间规划的认识程度不同,因此会对其产生不同的态度。如德国已经制定并实施了海洋空间规划,波兰的海洋空间规划却仍然处于比较早期的阶段。在欧洲大西洋规划中,北爱尔兰已经开始协商海洋空间规划进程,但是爱尔兰还在审议海洋空间规划的结构。如果邻国没有海洋空间规划跨界合作上做出明确的努力,就很难进行有效的合作。而在我国,次国家尺度海洋资源与环境开发管理的冲突和矛盾非常严重,即使在一个沿海省域内,各个分辖区也难以形成海洋开发利用的整体统筹或充足有效的跨辖区统筹协调机制。

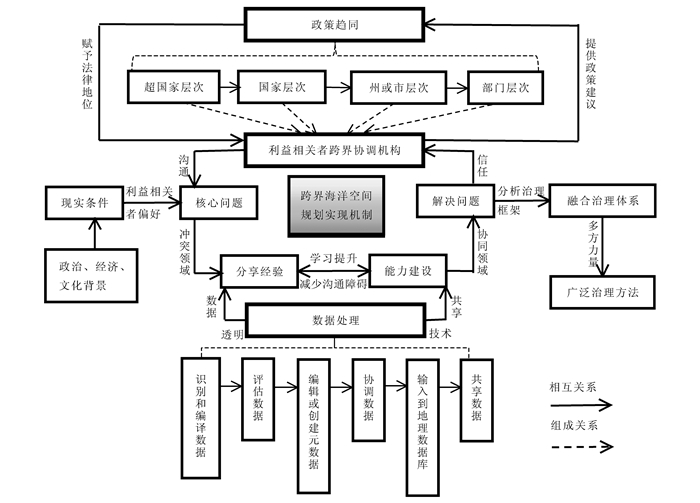

五、跨界海洋空间规划的实现机制空间合作是城市合作的重要形式,同时又是一个涉及领域、网络和尺度等多维度的社会空间过程,[26]海洋空间也不例外。从最广泛的意义上讲,跨界海洋空间规划可以被视为从信息交流到制定联合跨境计划的任何事项,因此要想成功实现跨界海洋空间规划,需要在实现政策趋同、优化数据管理、建立跨界协调机构、融合治理体系四个层面做出努力,如图 3所示。

|

图 3 跨界海洋空间规划实现机制 |

相邻司法管辖区的跨界政策和立法安排的融合程度是能否实现跨界海洋空间规划的关键因素,政策和法律结构融合程度和衔接性越高,实现跨界海洋空间规划的可能性就越大。[27]在政策趋同上包括相邻国家间、不同部门间、不同领域间政策的融合与衔接。海洋资源跨主权、跨边境的特性决定了海洋资源法律制度的特殊性,仅仅依靠单独的法律是远远不够的,必须制定系统的、综合性的法律体系。

在国际层面,推动形成新的稳定的具有创新意义的国家实践,促进国际习惯法的形成与发展。《联合国海洋法公约》修改工作中可以充实跨界海洋空间规划法律的条款;《南海行为准则》中的自然资源活动规则也正在制定中,可推动中非等国海上资源协作,推动形成区域性的《海洋资源保护利用协定》;在21世纪海上丝绸之路建设上,也可以融入海洋空间规划的跨界合作思维。

在不同领域不同部门间,国土空间规划框架下必须以不同深度规划为依托,在尊重海洋管理的特殊性的前提下,实施陆海统筹的全域全类型空间规划,避免陆海资源法制建设失衡。土地利用规划、流域综合管理规划、海洋空间规划、海岸带综合管理规划等空间治理策略相互之间衔接不够,需要进一步实现四种规划管理方法的整合。例如,《中华人民共和国海域使用管理法》与《中华人民共和国领海及毗连区法》与《中华人民共和国专属经济区和大陆架法》之间要实现细化衔接;《中华人民共和国海岛保护法》与《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国土地管理法》等之间需要进行进一步衔接等。在制定有关海洋空间规划跨界合作的相关法律规划时,不能简单地套用陆地资源开发与管理的理论方法,或者直接照搬国际上相关法律和理论,这些做法都是远远不能满足我国海洋资源与环境管理的实际需要的,每个地区都应该根据自己特殊的文化背景、治理结构、目标与相邻管辖区进行跨界合作。

(二) 建立跨界协调机构,分享经验、建设能力和解决共同问题不同国家有不同的治理结构,不同部门的规章、依据和准则也大相径庭,独特的利益、价值,以及管理海洋的不同方法极其容易引发冲突。因此,迫切需要建立一个促进利益相关者参与承诺的协调机构。这个跨界协调机构既可以是超国家层级的,也可以是次国家层级的,甚至可以跨越项目本身而建立更加永久的协调机构。

实践证明,基于问题导向的项目式合作是海洋空间规划跨界倡议中最为有效的手段,只有把注意力放在共享领域中将要共同解决的问题上,跨界合作将会更有针对性、更具有效率。首先,利益相关主体应该根据所处背景、现实条件、实际情况等确定想要解决的问题,而不是采用“一刀切”的办法。其次,在确定跨界倡议的核心问题后,各个利益相关者定期面对面交流分享经验,了解不同国家或地区的文化、实践、意识、规划系统和偏好,减少沟通障碍,识别冲突领域,最大限度的发挥合作潜力,寻找协同领域并最终制定一套共同的目标和计划来解决共同问题。第三,协调机构提供定期且不断的交流对话机会,利益相关者的集体认同感得以建立,从而反过来更加促进了跨界协调机构的发展。第四,由于参加跨界合作的国家或地区可能在社会经济发展情况、知识水平等方面存在差异,因此能力建设至关重要。在进行能力建设的过程中,各利益相关主体能够在学习中形成共同语言,对关键概念形成一致的理解,从而在海洋空间规划合作中构建通用性语言。第五,立法和政策趋同的过程可以赋予跨界协调机构法律地位,使其运行有法可依,跨界协调机构在发展过程中产生许多符合实际的政策建议,是立法和政策趋同过程的“催化剂”。

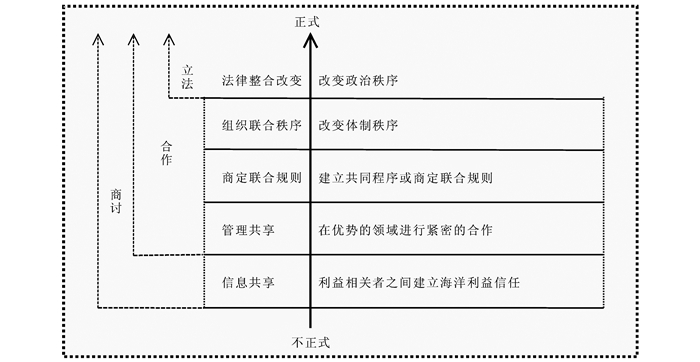

在建立跨界协调机构之后,海洋空间规划与政策、倡议等的互动可能影响其效能发挥,因此适时的以科学方法评估其发挥的作用和影响至关重要。Kidd and McGowan开发的跨国伙伴关系评估体系不仅可以应用于超国家机构,在次国家尺度上也同样适用(如图 4所示)。[28]信息共享是第一级别,其含义是在各个国家、市场和民间社会利益相关者之间建立海洋利益的信任;第二级别是管理共享,主要集中在合作更紧密的优势领域,这种合作既可以是短期的也可以是长期的;第三个级别是联合规则的商定,在这一阶段利益相关者开始希望建立与特定活动领域相关的共同程序或协议的商定联合规则;第四级别是组织的联合,在这一阶段利益相关者开始建立新的联合研究机构、小组;最后一个级别是法律的整合,这种新的整合可能会为特定海域的管理带来新的政治秩序。从下往上的过程是由不正式合作向正式合作过渡的过程。在此可以把信息共享归于商讨阶段,把管理共享、商定联合规则和组织联合归于合作阶段,把法律整合置于立法阶段。在建立合作关系时,不一定所有的合作都寻求最高等级,也可以循序渐进的方式进行开发,毕竟信息共享是所有合作的起点。[28]

|

图 4 跨界海洋空间规划合作关系评估体系 |

在进行数据管理上的跨界合作时,应该基于信息需要,按照一套技术准则对行政边界、生物特征、人类活动(包括过去、现在以及将来可能进行的活动)等信息进行收集、整理、协调工作。欧洲大西洋跨界海洋空间规划(Transboundary Planning in the European Atlantic,简称TPEA)项目定义了六个收集和协调数据的步骤:识别和编译数据、评估数据、协调数据、编辑或创建元数据、输入到地理数据库和共享数据。通过这六个步骤,实现数据管理在不同司法管辖区的跨界。[29]目前,为了帮助跨界数据集标准化,常用的操作平台是ArcGIS空间分析系统,允许用户以多种形式观察、理解、查询、解释数据并使数据可视化,保证跨界数据集拥有共同的测量框架和数据标准。让利益相关者参与实地调查和数据收集、共享会使经验得分享过程更为顺畅和有效,同时还可以提高数据质量和数据的相关性。值得注意的是,相关参与主体共享敏感数据,从而共创可以指导跨界讨论的公开透明的跨界数据集,这对海洋空间规划跨界合作至关重要。但是,在对数据进行管理的过程中,不同的相关主体在技术能力方面可能存在差异,导致数据质量良莠不齐。

融合治理体系,寻找更广泛的治理方法。每个国家和地区都有独特的行政和管理系统,这些系统在可能产生海洋空间规划跨界合作的国家中有较大差异,同时国家的优先事项可能与的目标不兼容,所以跨界海洋空间规划面临着将它们连接、融合和重构的挑战。关于跨界海洋空间规划治理框架的分析,Jay et al.认为,对治理框架的分析应有助于确定国家和区域的优先事项;有助于确保跨界海洋空间规划的战略目标考虑到立法、政策和行政结构,尤其是尚未涵盖的问题;不需要对法律和程序进行标准化;强调信息流和持续沟通;识别需要跨界的海洋活动非常有用。[29]因此,在建立更广泛的治理结构时,需要考虑到现有的经济、政治、文化、法制结构,将在其他领域得到的经验运用到跨界海洋空间规划中,充分利用利益相关者的力量,借助官方和民间的有关组织,寻求更广泛的合作。

六、结语基于海洋环境的独特性和对海洋生态系统的综合管理,跨界思维的运用显得尤为重要。跨界海洋空间规划主要包括跨行政边界海洋空间规划、跨地理边界海洋空间规划、跨治理边界海洋空间规划等三个层面的内涵。在我国的海洋空间规划中运用跨界思维是海洋环境的属性、对海洋资源与环境实施科学开发与保护、建设21世纪海上丝绸之路的内在要求。但是综合国际学者研究和实践经验,跨界海洋空间规划存在缺乏法律基础、跨界数据管理困难、司法管辖区间治理体系差异等现实挑战。通过对跨界海洋空间规划实现机制的梳理和框架构建,总结出我国实现跨界海洋空间规划的可行性措施:加快立法、实现政策趋同;建立跨界协调机构、分享经验、提升能力建设以解决共同问题;优化数据管理、实现数据共享。考虑到不同国家和地区拥有不同的海洋资源环境开发与保护的背景和特色,本文提出的方法并不适用于所有国家和地区,但却客观上提供了实施跨界海洋空间规划的方法论选择。

| [1] |

Douvere F. The importance of marine spatial planning in advancing ecosystem-based sea use management[J]. Marine Policy, 2008, 32(05): 762-771. DOI:10.1016/j.marpol.2008.03.021

(  0) 0) |

| [2] |

Ritchie H, Ellis G. A system that works for the sea? Exploring stakeholder engagement in marine spatial planning[J]. Journal of Environmental Planning and Management, 2010, 53(06): 701-23. DOI:10.1080/09640568.2010.488100

(  0) 0) |

| [3] |

Burns K. Global perspectives on how marine spatial planning can contribute to the management of Ireland's ocean[J]. Borderlands: The Journal of Spatial Planning in Ireland, 2012, (02): 73-85.

(  0) 0) |

| [4] |

Backer H. Transboundary maritime spatial planning: a Baltic Sea perspective[J]. Journal of Coastal Conservation, 2011, 15(02): 279-289. DOI:10.1007/s11852-011-0156-1

(  0) 0) |

| [5] |

Mackenzie C L, Bell M C, Birchenough S N R, et al. Future socio-economic and environmental sustainability of the Irish Sea requires a multi-disciplinary approach with industry and research collaboration, and cross-border partnership[J]. Ocean and Coastal Management, 2013, 85(Part A): 1-6.

(  0) 0) |

| [6] |

Degnbol D, Wilson D C. Spatial planning on the North Sea: a Case of cross-scale linkages[J]. Marine Policy, 2008, 32(02): 189-200. DOI:10.1016/j.marpol.2007.09.006

(  0) 0) |

| [7] |

Duck R W. Marine spatial planning: Managing a dynamic environment[J]. Journal of Environmental Policy and Planning, 2012, 14(01): 67-79. DOI:10.1080/1523908X.2012.664406

(  0) 0) |

| [8] |

Calado H, Ng K, Johnson D, et al. Marine spatial planning: Lessons learned from the Portuguese debate[J]. Marine Policy, 2010, 34(06): 1341-1349. DOI:10.1016/j.marpol.2010.06.007

(  0) 0) |

| [9] |

Flannery W, O'Hagan A M, O'Mahony C, et al. Evaluating conditions for transboundary marine spatial planning: Challenges and opportunities on the island of Ireland[J]. Marine Policy, 2015, 51: 86-95. DOI:10.1016/j.marpol.2014.07.021

(  0) 0) |

| [10] |

徐丛春, 王晓惠, 李双建. 国际海洋空间规划发展趋势及对我国的启示[J]. 海洋开发与管理, 2008, (09): 45-49. DOI:10.3969/j.issn.1005-9857.2008.09.011 (  0) 0) |

| [11] |

方春洪, 刘堃, 滕欣, 等. 海洋发达国家海洋空间规划体系概述[J]. 海洋开发与管理, 2018, 35(04): 51-55. DOI:10.3969/j.issn.1005-9857.2018.04.010 (  0) 0) |

| [12] |

张云峰, 张振克, 张静, 等. 欧美国家海洋空间规划研究进展[J]. 海洋通报, 2013, 32(03): 352-360. (  0) 0) |

| [13] |

Hassan D, Kuokkanen T, Soininen N, et al. Transboundary Marine Spatial Planning and International Law[M]. Abingdon: Earthscan Oceans, 2015.

(  0) 0) |

| [14] |

Carneiro G, Thomas H L, Olsen S B, et al. Cross-border cooperation in maritime spatial planning[DB/OL]. https: //publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1.

(  0) 0) |

| [15] |

易凌. 长三角海洋法规差异冲突与协调研究[J]. 法治研究, 2010, (12): 56-63. (  0) 0) |

| [16] |

Botero C M, Fanning L M, Milanes C, et al. An indicator framework for assessing progress in land and marine planning in Colombia and Cuba[J]. Ecological Indicators, 2016, 64: 181-193. DOI:10.1016/j.ecolind.2015.12.038

(  0) 0) |

| [17] |

Coccossis H. Integrated coastal management and river basin[J]. Water, Air and Soil Pollution: Focus, 2004, 4(04-05): 411-419.

(  0) 0) |

| [18] |

Cicin-Sain B, Knecht R.W. Integrated Coastal and Ocean Management: Concept and Practices[M]. Washington, DC.: Island Press, 1998.

(  0) 0) |

| [19] |

王淼, 胡本强, 辛万光, 等. 我国海洋环境污染的现状、成因与治理[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2006, (05): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1672-335X.2006.05.001 (  0) 0) |

| [20] |

张晓. 国际海洋生态环境保护新视角:海洋保护区空间规划的功效[J]. 国外社会科学, 2016, (05): 89-98. (  0) 0) |

| [21] |

杨荫凯. 陆海统筹发展的理论、实践与对策[J]. 区域经济评论, 2013, (05): 31-34. (  0) 0) |

| [22] |

马学广, 唐承辉, 贾朝祥. 青岛市海岸地带空间冲突及其治理研究[J]. 青岛科技大学学报(社会科学版), 2017, 33(03): 13-20. DOI:10.3969/j.issn.1671-8372.2017.03.004 (  0) 0) |

| [23] |

刘赐贵. 发展海洋合作伙伴关系--推进21世纪海上丝绸之路建设的若干思考[J]. 国际问题研究, 2014, (04): 1-8, 131. (  0) 0) |

| [24] |

张翼飞, 马学广. 海洋空间规划的实现及其研究动态[J]. 浙江海洋学院学报(人文科学版), 2017, 34(03): 17-26. DOI:10.3969/j.issn.1008-8318.2017.03.003 (  0) 0) |

| [25] |

Hughes T P, Bellwood D R, Folke C, et al. New paradigms for supporting the resilience of marine ecosystems[J]. Trends in Ecology and Evolution, 2005, 20(07): 380-386. DOI:10.1016/j.tree.2005.03.022

(  0) 0) |

| [26] |

马学广, 李鲁奇. 城际合作空间的生产与重构--基于领域、网络与尺度的视角[J]. 地理科学进展, 2017, 36(12): 1510-1520. (  0) 0) |

| [27] |

Wiering M, Verwijmeren J. Limits and borders: Stages of transboundary water management[J]. Journal of Borderlands Studies, 2012, 27(03): 257-272. DOI:10.1080/08865655.2012.750949

(  0) 0) |

| [28] |

Kidd S, McGowan L. Constructing a ladder of transnational partnership working in support of marine spatial planning: Thoughts from the Irish Sea[J]. Journal of Environmental Management, 2013, 126: 63-71.

(  0) 0) |

| [29] |

Jay S, Alves F L, O'Mahony C, et al. Transboundary dimensions of marine spatial planning: Fostering inter-jurisdictional relations and governance[J]. Marine Policy, 2016, 65: 85-96. DOI:10.1016/j.marpol.2015.12.025

(  0) 0) |

2019

2019