“法律的生命在于它的实行。”[1](P353)一般认为,法的实施包括立法、执法、司法、守法、法律监督等活动或过程。执法既是法律实施的外在形式,也可以被理解为动态的法, 即“现实生活中的法”。[2](P23)执法将“纸面意义上的法”转化为现实中的行为规范,是“把法律规范中的国家意志转化为现实关系,是从抽象到具体、由精神变物质的过程,并且是一个更重要的过程”。[3](P284)但是,“徒法不足以自行”,执法需要执法体制予以保障实施。

党的十九大以来,《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》(2018年2月)、《深化党和国家机构改革方案》(2018年3月)、《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》(2019年10月)、《法治中国建设规划(2020—2025年)》均强调“深化行政执法体制改革”与“继续探索实行跨领域跨部门综合执法”。2018年新一轮海上执法体制改革先后通过两项党政文件、一项全国人大常委会决定、一部法律及一件司法解释,分五个步骤,最终形成具有中国特色的海洋综合执法体制。该体制以中国海警综合执法、中国海事交通执法为主,以中国海军协助执法为辅,并创造性地实现综合执法协作协议调整下,具有海上执法权的其他行政机构之间及其与上述执法主体的综合执法模式。中国海洋综合执法体制在中央与地方呈现出一定的差异性。单就地方海洋综合执法实践来讲,11个沿海省、自治区、直辖市的海洋综合执法模式和样态同样呈现多样化特征。

海洋综合执法不但是多头执法的解决方向,而且是海洋经济高质量、可持续发展的重要保障。其中,最关键的是改革海洋执法体制。各省、自治区、直辖市海洋行政主管部门将各种执法部门进行合并, 组成统一的“海洋执法总队”, 同时要给予该执法机构比过去还要高的行政级别, 赋予更大的海上及陆上(主要是防止陆上污染源对海洋的污染)执法权,是解决我国海洋执法资金和人力投入不足、多头执法、分散管理造成的海洋执法效率不高、海洋管理规章制度不健全问题的方法。此后,国内学者也普遍将体制问题视为阻碍中国海洋执法能力提升的主要原因,并通过研究外国海洋执法体制,总结出集中型、分散型和半分散型三种相对明显的海洋执法体制,为我国海洋执法体制改革提供了有益借鉴。

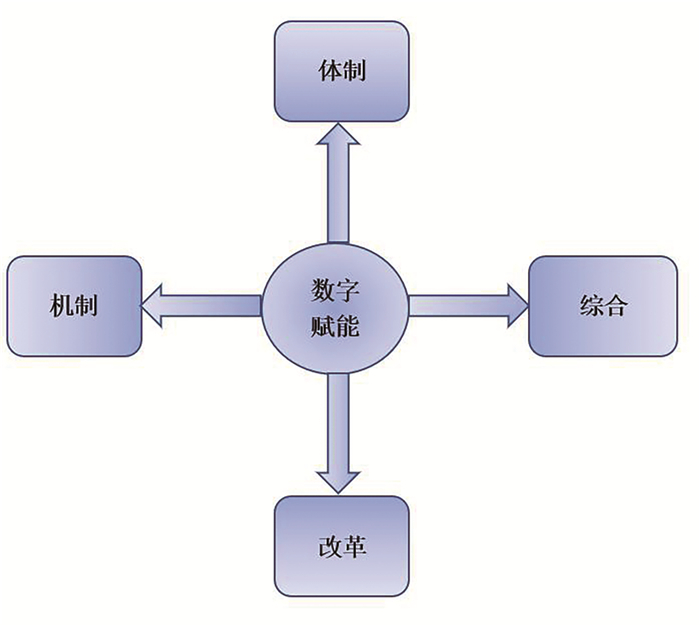

可见,当前中国的海洋综合执法改革,无论是中央层面的决策部署,还是地方层面的试点实验,以及国内学者的研究,均以体制作为海洋综合执法改革的逻辑起点。然而,围绕体制或组织结构进行的中国海洋综合执法改革,仍是一种人力资源或物力资源的综合,具有一定的物理空间局限性,海洋综合执法的理想化效能遭遇阻滞,亟需借助数字赋能超越当前局限。鉴于此,从数字赋能国家治理现代化的要求出发,通过梳理央地不同类型海洋综合执法创新的探索,总结出海洋综合执法体制—机制—数字赋能的三维互动分析框架,运用扎根理论的编码分析方法,指出数字赋能下中国海洋综合执法创新面临的挑战,并提出相应的优化路径。这既符合国家治理体系和治理能力现代化的要求,又能为中国海洋综合执法未来的发展提供借鉴。

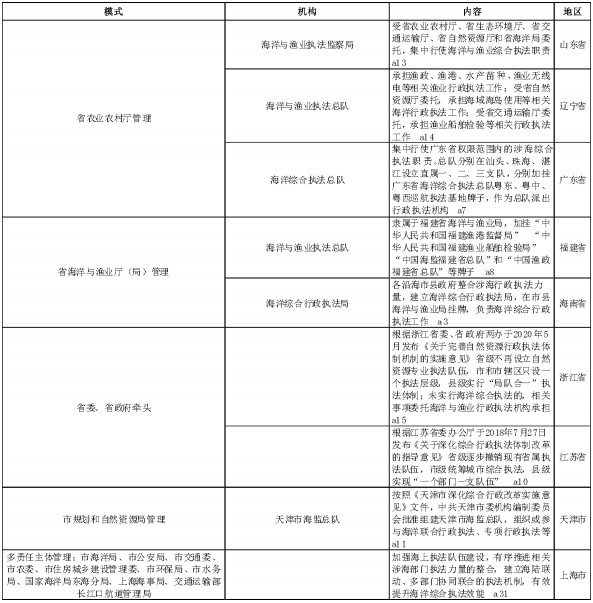

二、中国海洋综合执法创新实践的分析框架中国海洋综合执法的创新实践在体制、机制和数字赋能三个领域分别取得了一定成果。但是,孤立讨论上述三者的创新实践,一方面会掩盖三者的互动关系,难以发现其整体创新效能;另一方面则会限制上述某一领域对其他因变量或海洋综合执法整体影响的深入研究。因此,中国海洋综合执法创新实践主要表现为纵向的体制改革、横向的机制综合与纵横交叉的数字赋能之间的互动。这一过程呈现央地及各地之间体制改革的差异化、机制综合的多样化以及数字赋能的多元化特征。进一步来讲,纵向体制改革差异化—横向机制综合多样化—纵横交叉数字赋能多元化相互驱动,共同构成了中国海洋综合执法创新的分析框架(见图 1)。

|

图 1 中国海洋综合执法创新实践的分析框架 |

海洋综合执法体制是基于海洋问题复杂性而衍生出的组织模式,它的核心特征是组织的综合性。根据中国海洋综合执法体制实践,海洋综合执法体制目前有两种安排:一是新设具有海洋综合执法权的执法机构;二是以联合执法专项执法形式,聚合各涉海部门,集中行使多种海洋执法权力,实现对多种海洋问题的综合治理。以条块视角来看,行政组织的级别越低,管辖范围越小,行政权力种类越少,海洋问题更固定,就越容易组建新的海洋综合执法机构,行使海洋综合执法权力。与此相反,行政组织的级别越高,管辖范围越大,行政权力种类越多,海洋问题更多样,就更倾向于以联合执法专项执法形式,在维持现有涉海组织架构基础上,实现对多种海洋问题的综合治理。因此,海洋行政组织层级与其执法综合程度成反比,即行政组织层级越低,综合程度越高。

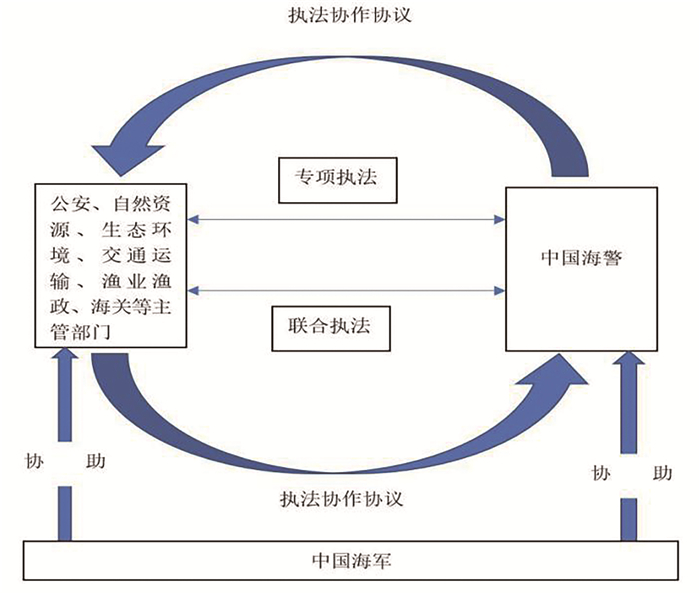

1、中央层面的海洋综合执法体制2018年至今,中国海洋执法体制先后经《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》《全国人民代表大会常务委员会关于中国海警局行使海上维权执法职权的决定》《关于海上刑事案件管辖等有关问题的通知》与《中华人民共和国海警法》(2021年2月1日起实施)调整,中国海洋执法体制得到进一步发展。该体制以中国海警综合执法、中国海事交通执法为主,中国海军协助执法为辅,具有海上执法权的其他行政机构之间及其与上述执法主体的综合执法模式(见图 2)。

|

图 2 中国海洋综合执法的体制创新 |

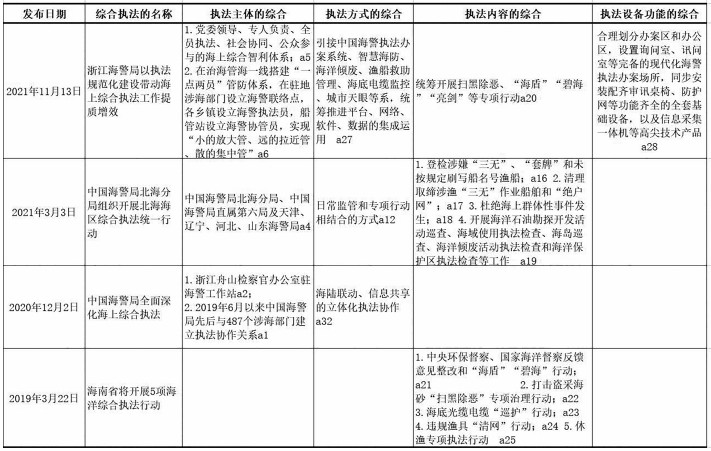

地方层面的海洋综合执法体制改革并未完全承袭中央改革模式,这主要是由沿海各地复杂情势决定的。因此,新一轮海上执法体制改革,仅河北省、广西壮族自治区在省级层面未提及综合执法体制问题,其他9个省、自治区、直辖市对地方海洋综合执法体制进行了不同程度、不同模式的改革探索。目前,按照海洋综合执法管理或隶属关系,沿海9个省、自治区、直辖市已形成省农业农村厅管理、省海洋与渔业厅(局)管理、省委省政府牵头、市规划和自然资源局管理、多责任主体管理5种典型模式(见表 1)。

|

|

表 1 沿海9省、自治区、直辖市5种典型海洋综合执法体制创新 |

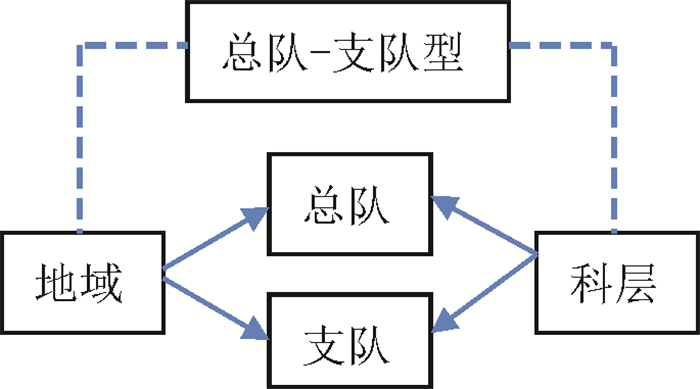

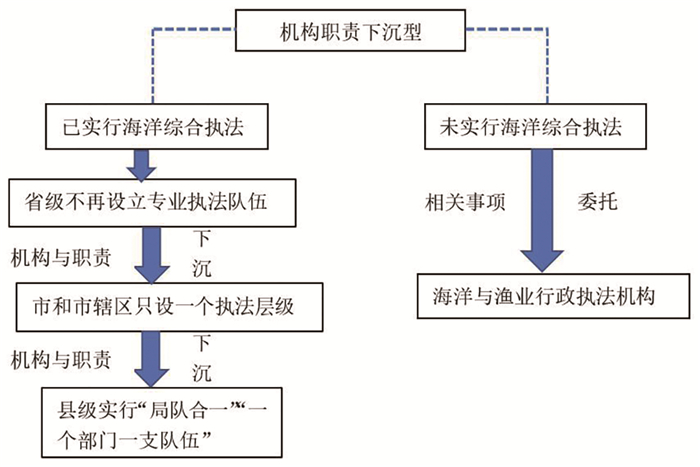

根据是否新设海洋综合执法机构,地方层面的海洋综合执法体制可划分为新设型与非新设型两类。其中,新设型海洋综合执法体制又可细分为基于省—市—县科层等级或地域的总队—支队模式(见图 3),以及省级撤销执法队伍并将机构职责下沉市县的模式(见图 4)。采用非新设型海洋综合执法体制的地区仅有上海市,其典型特征是不再创设新的海洋综合执法机构,而是由陆海部门实行多责任主体的综合协同治理。

|

图 3 总队—支队模式 |

|

图 4 下沉市县模式 |

理论界与实务界对海洋综合执法机制中“综合”范围仍无定论,导致精确定义“海洋综合执法机制”是十分困难且复杂的。本文认为,海洋综合执法机制大致包含两方面内容:一是对内的海洋综合执法机制,即海洋综合执法机构与其他海洋执法机构上下级或彼此之间,以及与其他具有海洋执法需求而不具备海洋执法能力的行政机构,在执法主体、执法内容、执法依据、执法方式等事项上的配合;二是对外的海洋综合执法机制,即中国海洋执法机构的国际执法合作。具体而言,海洋综合执法机制是国家和地方海洋执法机构依据法律法规,对海洋权益、海洋资源和海洋环境等事关全局、影响到海洋可持续发展的公共问题进行组织、协调、控制的一系列活动及行为过程。

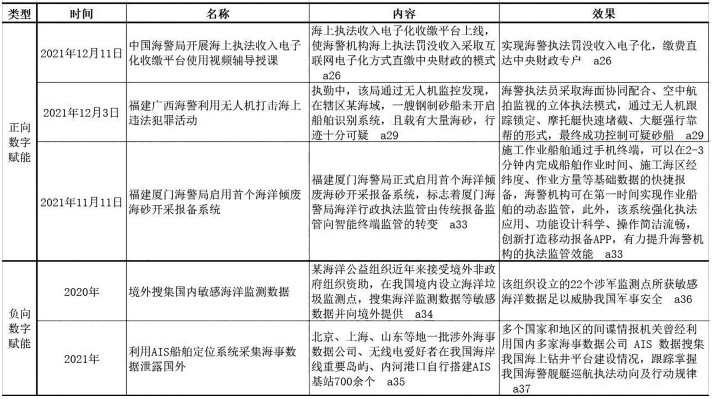

当前,中国海洋综合执法机制已经实现了执法主体、执法方式、执法内容和执法设备功能的综合(见表 2),大致符合理论层面的构想。随着综合执法改革的深入推进,海洋综合执法机制的实践创新会不断转化成理论表达。

|

|

表 2 中国海洋综合执法的机制创新 |

数字赋能中国海洋综合执法既有激励功能,又存在消极阻碍作用(见表 3)。其中,激励功能主要表现为智能无人设备开发应用对人力资源效率的提升、网络化报备工作系统降低了资源利用成本等;消极阻碍作用则由算法霸权、[4]网络威胁等产生。数字赋能中国海洋综合执法创新实践离不开网络基础设施建设。而旨在减少重大网络攻击(cyberattack of significant consequence)、强化国家韧性的分层网络威慑(layered cyber deterrence)战略路径①足以证明,一旦网络基础设施受损,数字化对中国海洋综合执法的赋能将迅速失效,数字赋能中国海洋综合执法的消极阻碍作用不容小觑。

① 2020年3月11日,美国网络空间日光浴室委员会CSC(Cyberspace Solarium Commission)将网络威胁(Cyber Deterrence)发展为分层网络威慑(layered cyber deterrence)战略路径。

|

|

表 3 中国海洋综合执法的数字赋能实践 |

“扎根理论是一种针对现象系统地收集并分析资料以形成并检验理论的研究方法”。[5]进入计算机时代,扎根理论已从贴标签—建信封的实物理论归纳阶段,进阶为依靠各类软件的数字理论归纳与结构逻辑演绎相结合的研究方法。由于“扎根理论是一种不需要先验性的假设和结论的研究方法”,[6]所以尤为适合对海量案例或数据资料进行多次多层理论抽象的质性研究,弥补思维过程难以可视化、不透明的不足。本研究通过纵向体制改革的差异化—横向机制综合的多样化—纵横交叉的数字赋能多元化互动分析框架,整合中国海洋综合执法创新实践在上述三个模块中的案例、数据等信息资料,旨在揭示数字赋能中国海洋综合执法创新面临的挑战与优化路径。所以整体研究过程符合扎根理论的思维逻辑,能够基于上述分析框架的资料整合,有效抽象出数字赋能中国海洋综合执法创新存在的现实问题。

(二) 案例选择为实现数字赋能在中国海洋综合执法中的公共价值,理应积极探索中国海洋综合执法的数字赋能实践。本文基于纵向体制改革的差异化—横向机制综合的多样化—纵横交叉的数字赋能多元化互动分析框架,综合选择沿海9省、自治区、直辖市5种典型海洋综合执法体制改革模式,以中国海洋综合执法机制实践和数字赋能中国海洋综合执法创新的跨案例为研究对象。主要原因是:1、能够揭示中国海洋综合执法体制、机制与数字赋能之间的互动关系;2、根据代表性、[7] “多样性、典型性原则”,[8]通过数字赋能与非数字赋能的多案例比较,生成数字赋能前后海洋综合执法存在的主要问题;3、便于抽象数字赋能中国海洋综合执法面临的挑战。

(三) 数据收集为更好地解释与检验上述分析框架的效度,[9]并探究数字赋能中国海洋综合执法创新面临的本质问题,本研究数据主要来源于:1、实地考察。现场考察某省海洋与渔业执法监察局、某海警局等实施海洋综合执法创新的海洋行政机构,根据纵向体制改革的差异化—横向机制综合的多样化—纵横交叉的数字赋能多元化互动分析框架,编制实地考察资料表;2、广泛搜集资料。通过沿海9省、自治区、直辖市的官方门户网站,以及微信公众号、会议论文、公开发表论文等途径,广泛收集涉及海洋综合执法体制、机制与数字赋能创新实践的二手资料,初步绘制资料汇总表。数据收集完成后,通过三角验证和分析框架对所搜集资料进行整合归纳,形成可供扎根理论分析的资料图表。

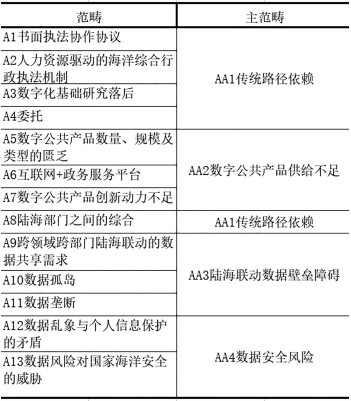

(四) 数据编码 1、开放式编码为使研究者跳脱思维定势和价值倾向的干扰,开放式编码打破案例文本数据的预处理逻辑,向研究者提供追索数据间质性规律的路径。一是逐句阅读所收集的案例文本数据,并编码成a1、a2……;二是提炼编码后资料的共现现象,形成对应的37个概念;三是聚类相似概念为初步范畴A1、A2……,共13个初级范畴;四是建立结构逻辑图,反向推导已构建的类属关系。[10]上述开放式编码过程可借助Nvivo12等质性分析软件进行,并需要循环往复地增减验证编码(见表 4)。

|

|

表 4 开放式编码 |

提取到初级范畴后,各初级范畴之间的关系依然比较疏离。[11]为此,轴心编码将开放式编码形成的13个初级范畴,根据初级范畴间的相似性,再次抽象凝炼为4个主范畴,探索初级范畴之间的逻辑关系(见表 5)。

|

|

表 5 轴心式编码 |

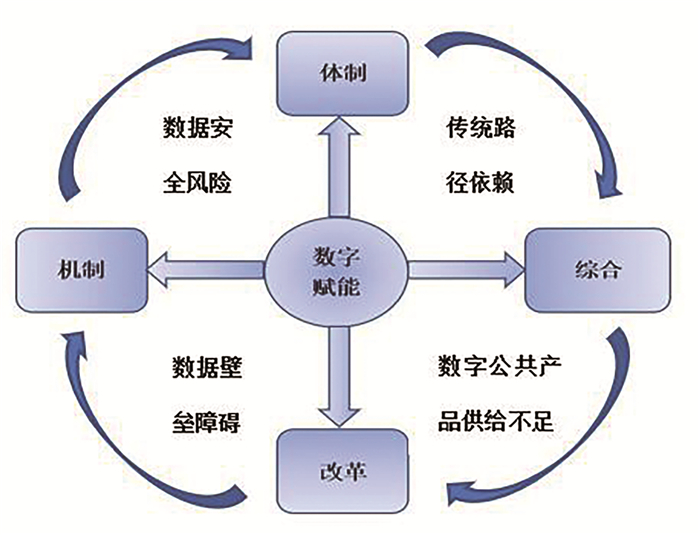

理论编码是构建理论的基础,根据前文形成的纵向体制改革差异化—横向机制综合多样化—纵横交叉数字赋能多元化分析范式,探索出传统路径依赖、数据安全风险、数据壁垒障碍和数字公共产品供给不足4个主范畴在中国海洋综合行政执法创新中互动循环的复杂影响关系(见图 5)。

|

图 5 数字赋能海洋综合行政执法的理论建构 |

经同行有效性和理论饱和检验,37个案例资料数据没有涌现新的概念、初级范畴、主范畴和逻辑关系,说明上述编码的37个案例资料已完全涵盖相关的概念和范畴,可以确定本文所构建的理论是饱和的。

四、数字赋能中国海洋综合执法创新面临的挑战 (一) 对传统海洋综合执法路径的依赖中国海洋综合执法在体制和机制方面均有创新。但是,面对数字赋能的国家治理现代化要求,中国海洋综合执法机制仍表现为对传统执法路径的过度依赖,主要表现在三个方面。第一,中国海警与其他海洋执法机构之间的综合执法合作依赖书面执法协作协议实现专项、联合执法(见图 1)。传统的书面执法协作协议的约束力较弱,在绩效评估欠缺的情况下,难以保证综合执法合作的效果。此外,书面执法协作协议的内容尚未借助数字化实现信息公开,不利于公众参与和外部监督。第二,海洋综合执法机制的典型模式仍然以依靠人力资源驱动为主,陆海联动、信息共享的立体化综合执法机制尚处于探索过程中,具体的实践模式还未成型。第三,中国在创新能力、数据可获得性、政府的人工智能化水平、劳动力技能、初创公司数量、数字公共服务和政府效能等关键指标上,最大短板是基础研究落后。[12]因此,海洋综合执法的数字化治理还较为依赖国外软件,算法等基础理论研究的独立性较弱。

(二) 海洋综合执法的数字公共产品供给不足海洋的联通性使基于行政区划的属地管辖时常陷入治理失灵,亟需跨越物理空间的府际协同治理。海洋综合执法中的府际协同需要借助数字化才便于突破制约因素,这是因为数字公共产品供给能够使府际协同治理超越传统的“物理空间”政府供给方式。[13]一方面,海洋综合执法在数字公共产品供给上不仅面临数量、规模及类型的匮乏,更需要处理好数字公共产品与公共价值、社会公正之间的关系。目前,在海洋综合执法领域,基于云计算的数字化尚未实现大规模新型式数据与公私社会事务之间的联结。数据门户、数据标签、统计数据包等云计算应用尚需供给于海洋综合执法的公私部门。“科层制面临数字技术革命和公共行政价值从以政府为中心转向以公众为中心的挑战,出现了不同程度的价值危机、制度危机和绩效危机”。[14]但是,海洋综合执法科层体制之间的互联网+政务服务平台建设还不够普遍,需要满足社会公众、私营部门对政务服务更高效、更精准的要求。另一方面,海洋综合执法的数字公共产品创新“作为一个具有典型投入沉没性、过程不可逆及产出不确定的长周期高风险活动,本身就受到高调整成本和高融资成本的‘双高’问题困扰”。[15]这就阻碍了公私企业创新海洋综合执法数字公共产品的内生驱动力,进而导致海洋综合执法的数字公共产品供给不足。

(三) 跨领域跨部门的陆海联动数据壁垒障碍2018年机构改革,新建自然资源部,由其吸纳原国家海洋局职责,并对外保留国家海洋局牌子。这是陆海统筹、陆海联动理念的现实机制创新,旨在追求整体治理效果。表 1显示,海洋综合行政执法的执法主体不仅限于涉海部门,更表现为陆海部门之间的综合,表明违法犯罪行为已呈现出空间扩散特征,亟需陆海联动予以事前预防。2021年4月,国际数字地球学会中国国家委员会正式批准数字海洋专业委员会成立。数字海洋专委会学术领域主要涵盖海洋学、海岸带与极地海洋学相关的观测与探测、仿真与模拟、大数据与人工智能等方向,构建数字海洋领域学术交流平台,服务国家海洋强国战略。可见,陆海行政机构、国内外海洋学术机构以及海洋综合执法机构均有跨领域跨部门陆海联动的数据共享需求。然而,“数据孤岛”“数据垄断”等形成的数据壁垒问题成为实现上述进程的主要障碍。“数据孤岛”主要表现为陆海部门、国内外海洋学术机构等数据处理机构之间的数据封闭或不共享状态;“数据垄断”旨在标识互联网巨头等处于数据权力顶端的数据处理者,通过控制数据自由流动获得资源配置能力,攫取政治地位,妨害数据公正,影响民主进程。

(四) 海洋综合执法的数据安全问题 1、数据乱象与个人信息保护的矛盾数字赋能的海洋综合执法离不开对被监管对象或执法相对人的信息收集、存储、分析、集合等。数据信息的覆盖面越广泛、越细致,对被监管对象或执法相对人的肖像刻画、行动轨迹或行为监督则越深入,海洋综合执法能够提供的服务类型就越符合社会发展需求。但是,数据在上述过程中却被有意或无意地控制或滥用,阻碍了数据流动和资源有效分配,并导致政治民主落入陷阱等问题。这就形成了数字时代的乱象。[16]一方面,海洋综合执法的信息披露与信息公开是加强被监管人或执法相对人自我行为约束和社会监督的有效途径;另一方面,被监管人或执法相对人的个人信息保护问题又与海洋执法机构的责任承担绑定起来。尤其在第三方提供数据管理与处理服务的场景下,海洋执法机构如何对第三方进行数据安全监管,避免其侵害合法的个人信息权益,是数字赋能海洋综合执法面临的一大挑战。

2、数据风险对国家海洋安全的威胁数字技术可以成为创造更好公共服务的宝贵工具,从而使整个社会受益。治理能够使数字公共服务与社会利益相一致。信息是有效海洋环境保护的循证政策基础。[17]但是,我国的海洋数据信息安全形势不容乐观。2020年以来,国家安全机关开展专项行动发现,北京、上海、山东等地一批涉外海事数据公司、无线电爱好者在我国海岸线重要岛屿、内河港口自行搭建AIS基站700余个。多个国家和地区的间谍情报机关曾经利用国内多家海事数据公司AIS数据搜集我国海上钻井平台建设情况,跟踪掌握我国海警舰艇巡航执法动向及行动规律,据此采取干扰措施,阻碍我国维权执法活动,严重危害我国主权安全。此外,某海洋公益组织近年来接受境外非政府组织资助,在我国境内设立海洋垃圾监测点,搜集海洋监测数据等敏感数据并向境外提供。2021年该组织的监测站点已基本覆盖我国自北向南海岸线,辐射南海、东海、黄海、渤海区域。据我国海军评估,该组织设立的22个涉军监测点所获敏感海洋数据足以威胁我国军事安全。而由该组织出具的所谓监测报告,由于监测活动方法、执行过程中的科学性、数据可靠性等都没有得到权威科学验证和认可,意在抹黑我国环保事业。[18]伴随数据存储能力、数据设备和数据承诺,还产生了一系列存在性风险,[19]特别是数据遏制失败带来的风险。若没有针对数字公共服务的数据保护标准和规定,网络安全事务或政府误用数据的相关风险会打破公众对数字公共服务的信任。监管标准的缺失会导致基于商业、政治或社会等的数据误用,并引发系统性国家网络安全问题。海洋灾害风险评估算法和政府用于回答公众问题的用户服务聊天机器人,一旦底层算法被恶意篡改,会直接降低政府决策质量。

五、中国海洋综合执法创新的数字赋能路径优化 (一) 传统海洋综合执法路径的数字化赋能数字时代的国家治理现代化,要求海洋综合执法路径进行数字化赋能改革与创新,特别是在数字化赋能系统性、整合性方面与海洋综合执法目标相吻合。[20]在数字时代背景下,传统路径弊端显露,海洋领域复杂形势是驱动传统海洋综合执法路径改革的根本动力。数字赋能传统海洋综合执法体制和机制创新,不断增强海洋执法的综合特征,进一步深化海洋综合执法改革。海洋综合执法的数字赋能路径优化主要体现在四个方面。第一,数字赋能海洋综合执法体制。其因果作用机理在于,解耦海洋行政组织层级与执法综合程度的反比关系。一旦实现自上而下与自下而上的信息综合,建立起空间化立体化的海洋数据库,海洋执法的综合程度将与海洋行政组织层级脱钩,而与涉海数字能力深刻链接。第二,数字赋能海洋综合执法机制。海洋设备装备及关键基础设施搭载数字软件、数字移动终端,遥感探测、高分卫片、无人机+数据分析、“虚拟登临”、[21]海洋倾废海砂开采报备系统等数字赋能海洋综合执法,提高海域巡查效率,降低人力巡查成本高等“卡脖子”问题,推动海洋综合执法监管由传统报备监管向智能终端监管转变,探索从现场执法到非现场执法的监管机制转型。第三,数字赋能海洋执法综合性。部门执法、分段执法、重复执法等问题,在一定程度上都受制于信息共享与处理能力。数字赋能海洋执法,通过人机配合提升数据信息共享和处理能力,推动问题导向的执法任务分配和执法权力清单,逐步实现全过程执法监管与针对性的人机综合执法;第四,数字赋能海洋综合执法改革。数字赋能推动海洋综合执法发生一系列变革,包括执法理念、执法结构、执法方式与执法过程的变革。这就需要执法理念通过数字赋能加强严格执法;执法结构层级减少,权力下沉,聚焦基层问题;执法方式凭借无人海洋执法设备,实现人力执法与无人执法的有机结合;执法过程因数字技术进步与创新而改变执法方式,[22]需要监管机构及时对执法过程作出合法性与伦理性审查。

(二) 海洋综合执法数字公共产品的供给能力提升目前,海洋数字公共产品主要由大型互联网公司或政府以服务外包形式供给。大型互联网公司对数字技术与数字公共产品的垄断成为其与政府协商的有利资源,也为普惠型数字正义带来风险。因此,海洋综合执法机构应着力提升数字公共产品供给能力。第一,借助现有国企、央企、公益性高校和科研单位的数字技术资源,培育并建设一支为人民服务的数字公共产品研发、生产队伍。第二,利用数字金融提升海洋综合执法数字公共产品创新的内生动力,释放数字金融与数字公共产品的加乘优势。数字金融服务数字公共产品的研发、创新、应用,不但成为经济高质量发展的决定因素,而且能够有效推动海洋综合执法转型升级,助力数字政府建设。第三,构建一个由传感器、数据存储、分析软件等数字组件,以及嵌入非数字产品(汽车、工业设备等)中的4G、5G连接的数字化产品平台。第四,基于数字组件的可编程化,提升产品生命周期内的新功能添加能力。[23]第五,海洋综合执法科层体制之间的数据融合,仍需向各种观测数据与传统行政调查数据相关联的方向发展。

(三) 跨领域跨部门的陆海联动数据共享“数据信息流通和共享是当代政府治理的本质需求之一,也是提升政府治理绩效的关键”。[24]因此,在探索海洋综合执法的过程中,跨领域跨部门的陆海联动数据共享路径,既能克服“数据孤岛”“数据垄断”等问题,又对政府海洋综合执法绩效产生正向激励作用。“每个时代都会产生与其生产力相匹配的组织方式,数字社会与工业社会最大的不同在于组织架构的进化,使得其可以在更大的空间结构上进行生产与分工”。[25]因此,跨领域跨部门的陆海联动数据共享侧重以下三条路径优化:其一,基于区块链的云计算数据共享平台建设,[26]能够在稳定现有行政组织结构基础上,在海洋数据领域最大限度地实现跨领域跨部门的陆海联动,这就借助技术增强了行政组织的再生产能力;其二,提升行政机构的数字技术能力,逐渐摆脱对利润驱动型私人数字公司的依赖,[27]平衡私人数字科创企业与公众之间的数字红利分配;其三,构建陆海联动数据共享中的个人信息全方位保护机制,指定数据使用授权规则,规避“不加限制的概括授权”,[28]规范海洋综合执法机构的数据使用与再使用行为。

(四) 基于海洋数据安全的数字领导力建设“数字领导力(Digital leadership,简写D-Leadership)的概念是在以数字技术为中心的技术革命加速重塑社会和世界格局的背景下,对领导力概念的反思、重构和创新”。[29]基于海洋数据安全的数字领导力建设,首先,基于网络治理理论、信息安全行为理论和国际风险理论,在理论移植—本土化—创新的过程中,增强中国在海洋数据安全领域的话语权,推动构建安全、公正的海洋数据流动与应用秩序。其次,在全球数据贸易系统中,中国应加强包括海洋数据在内的数据安全治理能力。通过制定系统而连贯的贸易政策,探索数据治理的公私共治模式。[30]最后,构建基于海洋数据安全的包容共享型法治。在国际层面,推动数字善治理念,确立数字正义、保障数字人权,[31]达成全球数据治理共识,实施数据安全保障的全球行动;在国内层面,在《国家安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规基础上,继续明确海洋数据收集、使用、存储、跨境贸易等规则,及时遏制海洋数据泄露风险。

六、结语通过数据赋能建立智能高效的海洋综合行政执法体制机制,是一项贴近中国基层执法实践、面向未来的事业,没有现成的成功经验可供参考。[32]因此,数字时代国家治理现代化研究要持续关注我国基层的智能化社会治理创新实践。数据采集能力弱,信息传输速度慢,以及定位、测量、历史数据比对等功能缺失,传统海洋综合行政执法体制机制阻碍执法人员及时发现问题,快速解决苗头性、倾向性问题,大范围违法违规用海行为难以有效实现事前预防。传统海洋综合执法路径的数字化赋能、海洋综合执法数字公共产品的供给能力提升、跨领域跨部门的陆海联动数据共享与基于海洋数据安全的数字领导力建设,是构建中国海洋综合执法体制新格局的创新路径。

| [1] |

(美)庞德. 法理学[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 1959.

(  0) 0) |

| [2] |

沈宗灵. 法理学[M]. 第三版. 北京: 北京大学出版社, 2009.

(  0) 0) |

| [3] |

朱力宇, 袁刚. 法律学原理与案例教程[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2013.

(  0) 0) |

| [4] |

胡元聪, 曲君宇. 智能无人系统开发与应用的法律规制[J]. 科技与法律, 2020, (4): 65. (  0) 0) |

| [5] |

王进富, 黄涛, 张颖颖, 等. 平台型组织视角下科研院所衍生创业机制研究——基于扎根理论的单案例探索[J]. 科技管理研究, 2021, (19): 107. (  0) 0) |

| [6] |

王刚. 海洋环境风险的特性及形成机理: 基于扎根理论分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2016, (4): 23. (  0) 0) |

| [7] |

王智睿, 赵聚军. 运动式环境治理的类型学研究——基于多案例的比较分析[J]. 公共管理与政策评论, 2021, (2): 66. (  0) 0) |

| [8] |

李辉. 理性选择与认知差异: 运动模式下基层政策执行的变与不变[J]. 中国行政管理, 2021, (9): 80. (  0) 0) |

| [9] |

崔晶, 毕馨雨. 跨域生态环境协作治理的策略选择与学习路径研究——基于跨案例的分析[J]. 经济社会体制比较, 2020, (3): 79. (  0) 0) |

| [10] |

张春颜. 非传统安全视域下灾害性公共危机的风险扩散与弹性治理——基于扎根理论的109个案例分析[J]. 上海行政学院学报, 2021, (6): 40. (  0) 0) |

| [11] |

钟伟军. 技术增负: 信息化工具为什么让基层干部压力重重?——基于扎根理论的探索性研究[J]. 电子政务, 2021, (10): 119. (  0) 0) |

| [12] |

Government Artificial Intelligence Readiness Index 2019[EB]. https://ai4d.ai/wp-con-tent/uploads/2019/05/ai-gov-readiness-report_v08.Pdf, 2019-05-28/2021-10-10.

(  0) 0) |

| [13] |

刘民安, 刘润泽, 巩宜萱. 数字空间政府: 政务服务改革的福田模式[J]. 公共管理学报, 2021, (2): 13. (  0) 0) |

| [14] |

丁蕖. 科层制政府的数字化转型与科层制危机的纾解[J]. 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学版), 2020, (6): 112. (  0) 0) |

| [15] |

唐松, 伍旭川, 祝佳. 数字金融与企业技术创新——结构特征、机制识别与金融监管下的效应差异[J]. 管理世界, 2020, (5): 52. (  0) 0) |

| [16] |

李齐. 数字时代的权力生产与政府责任[J]. 中国行政管理, 2019, (11): 75. (  0) 0) |

| [17] |

Peter G., Wells. Managing Ocean Information in the Digital Era-Events in Canada Open Questions about the Role of Marine Science Libraries[J]. Marine Pollution Bulletin, 2014, (83): 1.

(  0) 0) |

| [18] |

国家安全机关: 某海洋组织接受境外资助, 在我国非法设监测点, 22个靠近军事目标[EB]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1715197126381196948&wfr=spider&for=pc, 2021-11-01/2022-02-26.

(  0) 0) |

| [19] |

Natasha Dow Schüll. Digital Containment and Its Discontents[J]. History and Anthropology, 2018, (29): 42.

(  0) 0) |

| [20] |

戚聿东, 肖旭. 数字经济时代的企业管理变革[J]. 管理世界, 2020, (6): 135. (  0) 0) |

| [21] |

吕方园. 海洋执法"虚拟登临权"理论困境与现实因应选择[J]. 法学杂志, 2019, (4): 99. (  0) 0) |

| [22] |

Panagiotis Delimatsis. Protecting Public Morals in a Digital Age: Revisiting the WTO Rulings on US-Gambling and China-Publications and Audiovisual Products[J]. Journal of International Economic Law, 2014, (2): 257-293.

(  0) 0) |

| [23] |

Soumitra Chowdhury, Maria Åkesson, Michel Thomsen. Service Innovation in Digitalized Product Platforms: An Illustration of the Implications of Generativity on Remote Diagnostics of Public Transport Buses[J]. Technology in Society, 2021, (65): 2.

(  0) 0) |

| [24] |

李珒. 协同视角下政府数据共享的障碍及其治理[J]. 中国行政管理, 2021, (2): 101. (  0) 0) |

| [25] |

徐信予, 杨东. 平台政府: 数据开放共享的"治理红利"[J]. 行政管理改革, 2020, (2): 59. (  0) 0) |

| [26] |

翁晓泳. 基于区块链的云计算数据共享系统研究[J]. 计算机工程与应用, 2021, (3): 120. (  0) 0) |

| [27] |

Ojelanki Ngwenyama, Helle Zinner Henriksen, Daniel Hardt. Public Management Challenges in the Digital Risk Society: A Critical Analysis of the Public Debate on Implementation of the Danish NemID[J]. European Journal of Information Systems, 2021, (5): 1.

(  0) 0) |

| [28] |

王利明. 数据共享与个人信息保护[J]. 现代法学, 2019, (1): 48. (  0) 0) |

| [29] |

彭波. 论数字领导力: 数字科技时代的国家治理[J]. 学术前沿, 2020, (8): 17. (  0) 0) |

| [30] |

Keman Huang, Stuart Madnick, Fang Zhang, Michael Siegel. Varieties of Public-Private Co-Governance on Cybersecurity within the Digital Trade: Implications from Huawei's 5G[J]. Journal of Chinese Governance, 2021, (5): 10.

(  0) 0) |

| [31] |

马长山. 数字社会的治理逻辑及其法治化展开[J]. 法律科学, 2020, (5): 10. (  0) 0) |

| [32] |

刘灿华. 社会治理智能化: 实践创新与路径优化[J]. 电子政务, 2021, (3): 60. (  0) 0) |

2023

2023