2. 青岛市城市规划设计研究院 青岛市国土空间规划智能仿真工程研究中心,山东 青岛 266071

2. Qingdao Land and Space Planning Intelligent Simulation Engineering Research Center, Qingdao Urban Planning and Design Institute, Qingdao 266071, China

20世纪70年代以来,全球化进程不断推进,伴随着生产组织方式的变革以及资本、技术与权力的快速转移,使得区域成为重要的国家生产空间,引发国家对跨区域层面的相关发展策略的重视与引导,在国家与区域之间开展治理互动。其中,以政府和企业为主要行为主体,以跨国产业合作为主要内容,具有“飞地式”异质嵌入区位属性的产业园区逐渐演化为兼顾经济发展和实现全球治理双重属性的空间载体。中国将“飞地式”产业园区空间载体形式转化为以企业为主体,以商业运作为基础,以双方合作共赢为根本的境外经贸合作区的实体组织形式,成为中国连通世界经济的重要手段。近年来,我国积极参与到海外园区的发展建设中,以2006年国家商务部发布的《境外中国经济贸易合作区的基本要求和申办程序》扶持企业到境外建厂设园为标志,2013年国家财政部和商务部制定的《境外经济贸易合作区确认考核和年度考核管理办法》和2016年国家工业和信息化部等五部委下发的《关于深入推进新型工业化产业示范基地建设的指导意见》为主要政策支持文本,鼓励示范基地以“一带一路”沿线国家、境外产业园区为重点,加强国际合作园区的开发与建设。

作为承接国家或地区间产业转移和实现生产要素全球性流动的重要空间载体与完善全球治理的重要探索平台,海外园区正逐渐成为全球网络中重要的空间治理单元。鉴于当前海外园区的发展,特别是我国海外园区在其建设及其治理过程中存在诸多问题。因此,学者就海外园区的空间治理体系也展开了相应的讨论,主要表现在海外园区现有空间治理体系的组织架构和海外园区空间治理体系的建构两个方面。就海外园区空间治理体系的组织架构而言,主要包括主管与管理模式、投资方与建设方共管,以及政府联动与市场建设相结合等三种组织架构类型。[1][2][3][4]就海外园区空间治理体系的建构而言,学者分别从海外园区高尺度总揽治理、多尺度治理两个方面进行了论述。[5][6][7][8](P48-50)[9][10]综上可以发现,我国对海外园区在空间治理层面的研究处于起步阶段,研究涉及层面较窄,未涉及多尺度尤其是未能在全球尺度重组和空间重构背景下建立起从园区自身尺度到国家宏观尺度的立体化空间治理体系。因此,本文将基于空间视角,以尺度重组作为重要的分析工具,以尺度分析法作为主要的研究方法,通过TPSN模型重构我国海外园区空间治理体系框架,进而结合领域、地方、尺度与网络等多重社会空间维度对我国海外园区空间治理进行分析并提出相应优化路径。

一、我国现行的海外园区空间治理体系及其问题随着“一带一路”倡议的提出,我国海外园区进入新的发展阶段,相继建立了自下而上高尺度支持性、自上而下高尺度总揽性和低尺度支持性三种园区空间治理体系,成为海外园区建设和运行的重要保障,但同时也面临着诸多问题。

(一) 自下而上的高尺度支持性空间治理体系全球化进程推动了企业自发到境外投资建园的步伐,这种经济行为受到了中央政府与省级政府等高尺度行动者们的支持,形成了以企业为主导、政府支持下的自下而上的高尺度支持性的海外园区空间治理体系。一方面,外方政府作为产业输入国需要提供优惠政策鼓励企业投资设厂建园,中方政府作为产业输出国也需要以企业为载体推动要素输出;另一方面,外方政府以减少审批程序并提供良好基础设施吸引更多企业入驻,中方政府也为企业在海外设厂建园提供政策与法律援助。该体系常见于我国海外园区的空间治理中,最具代表性的为埃塞俄比亚东方工业园,其积极谋求政府行动者的支持,在中埃两国均进入了国家重点计划,进而在规划建设、投融资、制度保障方面获得了来自高尺度行动者的支持,建立了自下而上的高尺度支持性空间治理体系,但由于在这种海外园区空间治理体系中,外方政府更具话语权,因此,海外园区的建设发展处于较为被动的地位。

(二) 自上而下的高尺度总揽性空间治理体系由中央或省级政府等高尺度行动者发起,对通过确认考核的国家或省级海外园区提供“差别化”制度供给,形成了优先于其他海外园区在政策、资金与权力等资源保障下的自上而下的高尺度总揽性空间治理体系。在这种园区的空间治理体系中,合作对象与空间选址由高尺度行动者决定,企业依据相关要求参与到海外园区的建设与运营中,但其自身意愿以及交流互动有限,在该治理体系中的多尺度行动者积极性调动不够充分,往往依靠高尺度行动者强制执行,因此园区建设合作对象多为国有企业而非民营企业。但另一方面,自上而下的高尺度总揽性空间治理体系通过双方签订合作协议的方式建立高级别协调机构,为企业实质性参与海外园区的空间治理提供一定保障,增强了企业话语权,例如,中国—白俄罗斯工业园是由两国元首亲自倡导,两国中央政府大力支持推动的重点项目,中白两国共同组建的最高协调机构推进园区的发展,由白俄罗斯总统通过国家立法来精简管理机构、划定园区边界、提供政策支持,形成了高尺度总揽性的组织架构。

(三) 低尺度支持下园区领域化空间治理体系低尺度行动者也积极参与到我国海外园区的空间治理之中,这类海外园区以自身的领域化为主,受到飞出地与飞入地等低尺度政府的双向管辖,建立了低尺度政府支持下的园区空间治理体系。在该类园区空间治理体系下,并未有多元主体参与,且缺少来自各层级尺度政府的深度参与,因此海外建园企业多为基于经济利益走出去的民营企业,在园区内实行领域化治理。例如,马来西亚北方农渔业产业园是由民营企业主导,中外双方低尺度行动者共同推动的合作项目,青岛市与马来西亚相关部门为园区建设与生产提供了诸多政策保障,形成了低尺度支持下园区领域化空间治理体系。但该种空间治理体系缺少来自飞出地的政策保障,不具备充分的稳定性,对于园区内出现的问题主要依靠市场力量进行解决,一旦问题无法解决或是建园企业自身出现经营问题,园区极易出现停摆现象;同时,海外园区直接受飞入地地方政府的管辖,由于企业与政府间的不对等关系,因此在政策沟通、园区服务等方面极易面临飞入地地方政府的刁难,从而使得园区发展受阻。

(四) 我国现行海外园区空间治理体系存在的主要问题尽管我国建立了三种海外园区空间治理体系,在多方参与与协同治理下取得了良好的园区发展成效,但同时也面临着诸多问题,成为我国海外园区进一步发展的阻碍。首先,缺乏来自高尺度的顶层设计。主要表现在低尺度行动者鼓励建设的海外园区往往得不到高尺度行动者的支持而陷入领域化发展中;当前海外园区产业混杂、扎堆布局等问题较为突出。其次,缺乏稳定的空间治理体系。在当前我国海外园区空间治理体系中,海外园区由于受外方政府直接管理,因而面临政治风险、经济风险、社会与文化风险等多重风险,致使海外园区的空间治理体系缺乏稳定性。再次,园区空间规划与实践脱节。主要表现在:海外园区所在国政府部门实际治理能力有限,因而一些规划设计的方案不能有效执行;大多数的海外园区尚未形成成熟的运营模式和长远规划,导致海外园区产业难以有效集聚以及园区产业定位出现前后偏差;海外园区通常构筑高大围墙以规避安全威胁,距离城区较远,“孤岛式”发展现象严重。[12]最后,面临较大的投资与融资压力。在自上而下的高尺度总揽性空间治理体系的海外园区建设中,多出现援建形式,因此依赖国家政府投资,缺少市场化力量的参与;而在以自下而上的高尺度支持性空间治理体系与低尺度支持下园区领域化空间治理体系为主的海外园区建设中,通常市场化力量参与较多,却由于投资金额大、建设周期长、缺少高尺度行动者支持,极易遭受经济风险。

二、基于TPSN模型的我国海外园区空间治理体系框架重构海外园区成为行动者参与全球性尺度重组过程的重要空间选择,并表现出领域(Territory)、地方(Place)、尺度(Scale)、网络(Network)等多维社会空间关系的互动,以此揭示资本和权力在海外园区发展中的运作。基于目前我国海外园区空间治理体系中存在的问题,本文将通过TPSN模型重构我国海外园区空间治理体系框架。

(一) TPSN模型与海外园区Jessop等学者通过探讨领域、地方、尺度、网络等多个维度社会空间关系在全球化背景下的相互作用,形成了TPSN模型,[13]为尺度重组分析提供了多维视角,并对理解社会空间建构的作用过程具有较大借鉴意义。由于生产要素的全球流动与国家空间政策的调整,各级政府、企业等行动者根据各自的利益,为推动区域协调、自身发展而通过政府、企业,乃至政府与企业合作的方式,对特定社会空间进行再塑造,[14]主要表现为合作区的建立,如海外园区的建设。由此可见,海外园区的建立存在着多维社会空间维度的互动,包括领域、地方、尺度、网络,这对于理解海外园区在全球化进程中的运行与治理具有重要的意义。

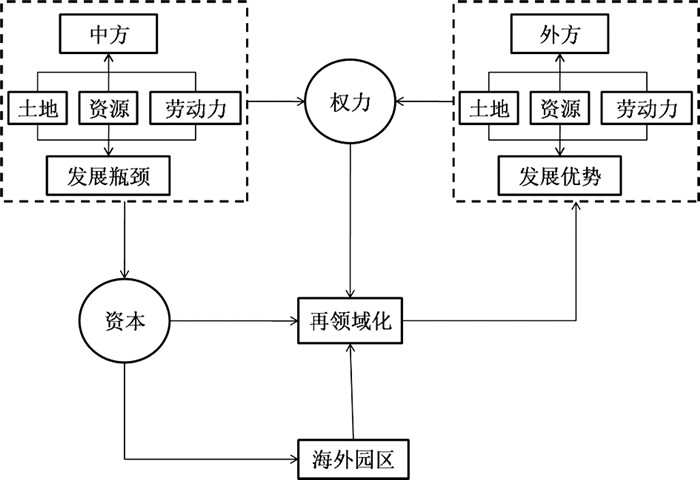

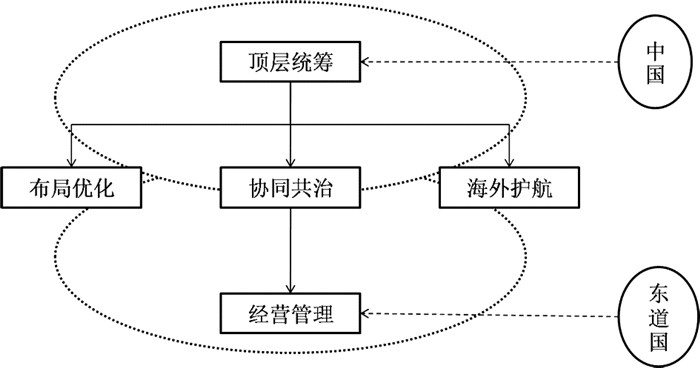

“领域”主要指实体的自然地理或行政管辖空间,[15]其内外具有明显的差异性。[16]不过,领域的本质内涵在于个人、群体或机构对有界空间的占有,[17]因而它是包含社会关系在内的有界空间,体现在社会建构过程中即为“领域化”(Territorialisation),“将某些现象或实体同有意义的有界空间连接起来”的过程。[18]而由于在全球地方化过程中,生产要素突破了既有空间边界,使得原有领域与特定社会关系割裂产生新的领域,这一过程即被视为“去领域化”(Derritorialisation)和“再领域化”(Reterritorialisation)。具体而言,在社会建构过程中,虽然行政边界或地理界限变得模糊甚至消亡,但是新的政治、经济、文化,乃至社会空间重新出现,海外园区就是在领域化与再领域化过程中的产物,其中包括资本的再领域化与权力的再领域化(见图 1)。

|

图 1 在海外园区的建设中资本与权力的再领域化 |

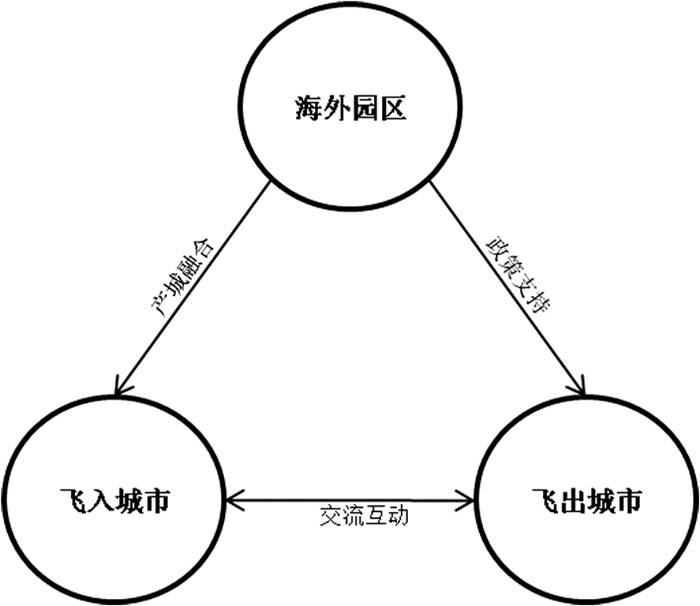

“地方”与领域相类似,同样可以是由自然资源、文化实践、经济和政治体系所构成的综合体,[19]强调地区间差异性和对特定空间的根植性,同时也关注对空间的控制和占有,它和领域可相互转化。[20] “地方”在海外园区的空间治理中(见图 2),一方面可视为海外园区飞入城市,表现为飞入城市与海外园区的产城融合,另一方面也可视作海外园区飞出城市,表现为对海外园区的政策支持,以及与海外园区飞入城市间的互动。

|

图 2 在海外园区的治理中地方的表现 |

“尺度”作为“在地理整体的建构和动态变化中的一个因素,不仅仅作为地理联系的产物”,[21]指的是大小不同的有界空间(如地方、区域、国家和全球)的嵌套层次结构。[22]伴随着全球重构和空间生产理论的兴起,学者们认识到了尺度的社会建构以及政治建构,从而提出了尺度化、尺度重组、尺度政治、尺度跳跃等概念,以此进行全球地方化和区域重构等研究。“尺度”主要表现为海外园区空间治理权力关系的尺度迁移,成为我国海外园区空间治理体系的重要维度。

“网络”主要源于生产要素流动所产生的功能性联系网络以及行动者互动形成的行动者网络,其同尺度相互建构,既存在横向尺度关系,也存在纵向尺度关系,[23]这也就意味着网络不同于地方、领域等社会空间维度的固定性,更强调流动性,[24]从而使得地方、领域在不同尺度之间串联。在海外园区空间治理体系中,一方面体现为海外园区合作联系网络,另一方面表现为参与海外园区空间治理的不同尺度行动者网络。

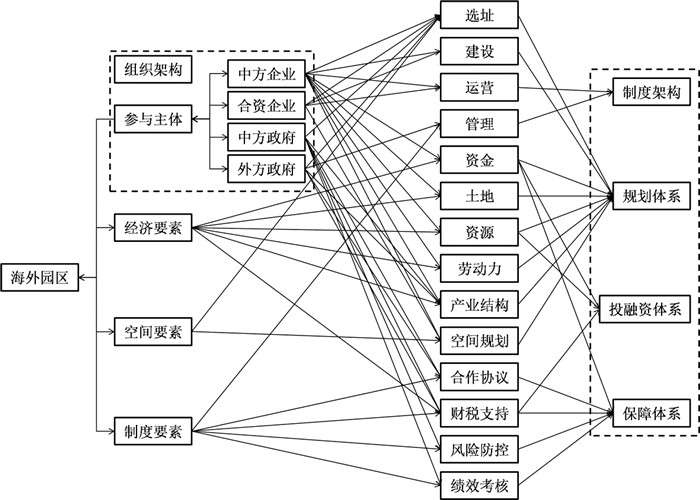

(二) 重构我国海外园区空间治理体系框架可将我国海外园区空间治理体系的主要内容组合为涵盖运营与管理乃至顶层设计的制度架构,包括由土地、资源、劳动力、产业结构、选址、建设、规划要素、空间要素所组成的空间规划体系,由资金、资源等经济要素和财税构成的投融资体系,由合作协议、风险防控、绩效考核、财税资金供给所构成的保障体系(见图 3)。鉴于海外园区空间治理体系仍然存在的诸多问题,如运营管理分治、参与主体单一、产业结构偏低、投融资困难、保障力度不够等,因此结合TPSN模型对我国海外园区空间治理体系进行进一步细化与建构。

|

图 3 海外园区空间治理体系构成 |

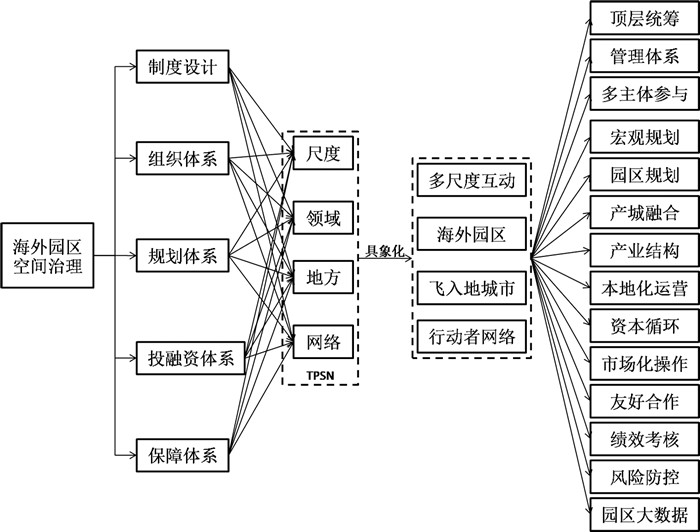

海外园区作为社会建构及资本领域化过程中的产物,在尺度层面:高尺度行动者进行制度设计与组织安排,通过宏观规划、风险防控、绩效考核来发挥海外园区作为我国“一带一路”建设平台的作用;低尺度行动者为海外园区的建设以及运营提供行动支持,从而融入高尺度行动者的发展策略中;园区自身尺度需要发挥自主性并积极参与到园区的建设中,并与高(低)尺度行动者开展良性互动,构成纵向层级的行动者网络体系。领域与地方在一定程度上可以相互替代,在资本领域化与再领域化之中,积极构建海外园区的投融资体系,一方面表现为就园区建设、产业发展、招商引资以及市场化运营实现自主融资,另一方面表现为与地方开展互动,寻求飞入地城市资金支持,构成园区与飞入城市的产城融合,以破解“孤岛”现象。就网络而言,形成以海外园区为节点的全球空间联系网络,以高尺度行动者的宏观规划来调整海外园区的战略布局与产业优化;同时,作为行动者网络,各尺度行动者通过友好合作建构海外园区合作框架,通过中外协同共治为海外园区发展提供保障。因此,以领域、地方、尺度、网络为视角,结合园区发展实践,将海外园区的空间治理细化为制度设计、组织体系、规划体系、投融资体系、保障体系的重构(见图 4)。制度设计总览全局,制定顶层设计统筹海外园区的发展方向;组织体系、规划体系和投融资体系分别负责海外园区的运营管理、空间布局和园区融资,是制度设计的具体化;保障体系主要对海外园区进行风险评估,搭建政府合作平台,为制度设计及其具体化提供重要保障。

|

图 4 基于TPSN模型的海外园区空间治理体系构成 |

在尺度重组过程中,领域与地方互为补充,行动者网络协同互动,领域、地方、尺度与网络等多维社会空间关系相互作用,为海外园区空间治理体系在制度设计、组织体系、规划体系、投融资体系与保障体系重构提供了新的视角。

(一) 重构我国海外园区空间治理体系的制度设计我国海外园区已经成为融入全球化的重要空间选择,因此海外园区空间治理体系的制度设计应当依托人类命运共同体进行构建,突出制度设计的高尺度权威性。

1、强化顶层设计

从国家尺度进行海外园区发展的顶层设计,统筹安排海外园区的布局、治理与保障,使其具有制度设计的权威性(见图 5)。[8](P117)顶层设计策略的制定:一是应围绕“一带一路”倡议总体要求,整合优化现有推动海外园区建设的政策条例,从国家尺度上通过法律条例的形式推进高水平海外园区建设的行动方案,主要包括海外园区实施指导方案、投融资审批、财税补贴等相关配套政策;二是应结合现有海外园区发展水平,飞入国当地经济、社会发展水平、文化背景与政治局势,以及推动海外园区发展的相关政策等科学制定高水平海外园区评价体系,实现差异化支持;[25]三是高尺度行动者之间可通过超国家尺度联盟的构建,着眼于增强与海外园区飞入国的优势互补,对海外园区的建设规划制定统一标准,对海外园区产业结构优化布局,为海外园区经营管理谋划协同共治。

|

图 5 海外园区空间治理体系顶层设计 |

2、重构海外园区管理体系

管理体系一般包含管理、运营以及两者间关系,但由于海外园区属于飞地经济,管理与运营实行中外分治,同时海外园区发展秉持市场化运作,因此管理与运营间并不存在政企不分现象,其重点环节在于国内管理机构的建设。当前而言,各尺度主管部门对海外园区更多的是通过绩效考核予以财税支持,两者间联系较为松散,此外,海外园区的建设一般是规划先行,政策滞后,因此各尺度主管部门对海外园区建设运营中遇到的问题难以及时解决。基于此,有必要设立单独的高尺度海外园区管理机构,对海外园区的战略边界、组织边界、盈利边界,以及分配边界实行统一量化管理,尤其是将涉及海外园区发展的相关部门的管理权限统一整合进入管理机构,积极对接海外园区飞入国主管部门,主动普查海外园区实际运行情况,严格把控海外园区建设企业的资质,监督管理海外园区发展情况,科学制定决策,及时解决海外园区发展中存在的问题。

(二) 重构我国海外园区空间治理的组织体系成熟的空间治理应当适时调整组织体系,对不适应治理需求的组织体系进行矫正和纠偏,[26]同时,空间治理能力的提升也需要有完备的组织体系的保证,因此,海外园区空间治理的组织体系重构是海外园区空间治理体系重构的重点。

1、尺度下移的园区自主治理

在海外园区自上而下的高尺度总揽性空间治理体系中,一般由合作双方高尺度行动者将园区的合作模式、建设方式、空间规划、产业结构、招商引资、园区管理等各方面通过合作协议、政策法规等形式予以确定,特别是在园区管理中,由外方政府指定管委会负责人对园区负责,中方政府予以政策支持与协调;在海外园区自下而上的高尺度支持性空间治理体系或是低尺度支持下园区领域化空间治理体系中,一般由企业自发到海外建园,并对园区进行运营管理,但由于企业与外方政府的不对等关系,园区在实际运行中也无法有效运转。因此,必须赋予园区自主性,通过双方高尺度行动者协商合作,将部分权力下移至园区,给予建园企业在实际运行中对产业发展、招商引资等工作按照市场规则独立推进的权力。

2、尺度上移的政府宏观指导

由于部分海外园区是自发或低尺度行动者支持建设而成,缺乏高尺度行动者的宏观指导,企业仅凭市场化原则运作,出现了扎堆竞争、产业结构低下、面临“市场失灵”等问题。[27]因此高尺度行动者需要拓宽海外园区尺度上移的渠道,除国家尺度外,完善省级、地市级尺度政府对海外园区布局、双方政府间协调的工作机制。一方面,在企业出海建园之初,对企业资质、产业发展等进行审核,推动优质企业优势产业出海服务;另一方面,对已建、在建的海外园区,提供法律援助、财税帮扶,同时积极对接外方政府协商支持企业建园,从而更好地指导海外园区的建设与运行。

3、多元主体的多尺度网络参与

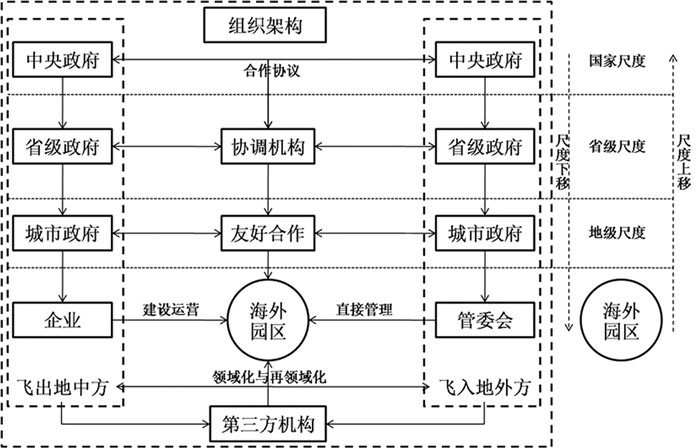

由于权力的尺度迁移、资本的领域化与再领域化,海外园区的土地要素、规划管理乃至制度设计重构,企业因追逐利益和政府因扩大管理权限导致多元主体功能溢出。因此,在我国海外园区空间治理的组织体系中,要推动多尺度行动者网络形成。[28]应当建立多尺度网络架构,由中方企业独资或与外方企业合资建设运营园区,以飞入地政府组建管委会直接管理园区相关事务,同时,双方省级、国家尺度政府行动者以达成合作协议、建立友好关系的方式,建立最高层级管理机构协调园区双方合作事务。此外,由于中外双方的政策法规差异、文化形态差异,相关规划建设标准不一,以及在建设中企业资金缺口等问题,也需要融入第三方机构的参与,为双方实际负责主体提供法律、规划、建设和资金支持(见图 6)。因此,构建由飞出地各尺度政府、飞入地各尺度政府,以及第三方机构等多元主体参与的行动者网络,实现对海外园区组织体系的动态治理。

|

图 6 海外园区空间治理的组织体系 |

在当前我国海外园区空间治理投融资体系下,仍存在融资困难、投资风险大收益小等问题,导致海外园区建设无法有效展开,因此需要进一步完善投融资体系,确保海外园区的建设与运营。

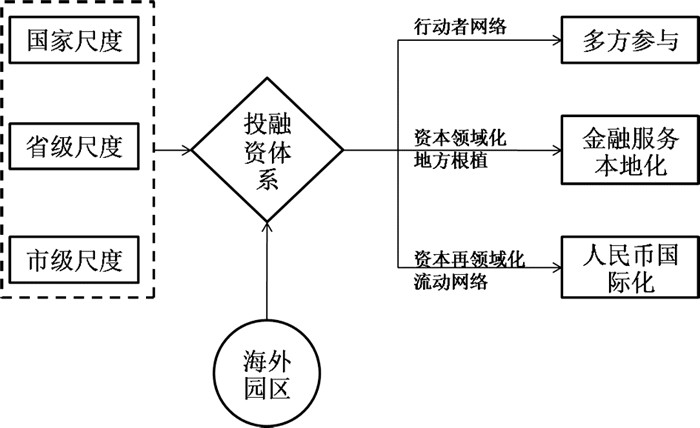

1、投融资体系与领域、地方、尺度、网络

在领域层面,我国海外园区跨越多尺度政区管理边界,积极谋求各级政府的资金支持;在尺度层面,建立行动者网络,地方政府行动者积极推动海外园区获得高尺度行动者的资金支持与政策贷款,确保海外园区有效开展建设与运营,园区自身也积极谋求与金融机构、专项基金的支持,建立内外联通的投融资网络体系。[8](P132-134)但随着资本的领域化与再领域化,以及与海外园区飞入地城市的互动,要切实结合飞入地的文化形态、宗教信仰与文化传统推动产城互动,并进而对金融服务本地化提出更高要求,同时随着流动网络的显现,需要加强人民币国际化支付能力建设,以此解决海外园区在国际货币兑换中因汇率变动、换汇困难所造成的经济损失(见图 7)。

|

图 7 海外园区空间治理的投融资体系与领域、地方、尺度、网络 |

2、调整政府与市场的关系

在海外园区建设及运营过程中,政府部门尤其是飞入地政府功能溢出现象严重,而伴随着资本与市场的扩张,企业逐利行为趋于显著,并且形成的极不对等的政企关系严重影响着海外园区的健康发展,因此有必要调整政府与市场的关系,充分贯彻政府支持、企业主导、市场化运作的模式,确保海外园区的发展。因此,通过政府部门与政策性金融机构的参与,简化服务流程,为海外园区的建设提供优惠的存贷款利率以及信用保险政策等支持;争取境内外专项基金,为企业建设海外园区提供投融资服务;支持海外园区争创国家“一带一路”重点项目,实现高尺度的资金政策支持。[29]此外,在企业投资建设海外园区的国家中,也存在相关法律不健全、腐败、商业违约等现象,因此国内政府也应当为园区建设的企业提供海外国家投资风险、投资政策的解读,更好地支持企业出海建园。

3、提供本地化金融服务的支持

海外园区在资本的领域化与再领域化过程中以“飞地”形式嵌入地方,发挥生产要素流动的载体作用,因此离不开飞入地的支持。体现在海外园区空间治理的投融资体系中,即应发挥金融本地化的作用:一是积极寻求飞入地各级政府的金融支持;二是与飞入地地方金融机构、商会等达成合作协议以获取大额低息贷款,并引入金融机构的入驻;三是以成立中外合资开发公司的形式,引入飞入地地方企业的资金注入;四是与飞入地地方政府合作,积极招商引资,吸引来自更多地方乃至国家的优质企业入驻;五是直接成立园区投资专项基金,通过投资飞入地地方股票、期货市场,乃至其他市场项目获取收益,尝试以股权、土地、矿产开采权等多种形式进行融资抵押;[30]六是将飞入地文化传统、宗教信仰等根植性文化与金融服务体系相对接,实现飞地双方在文化与经济领域的共融式发展,避免因文化差异导致投融资金出现困难。

4、推动人民币国际化

随着我国“一带一路”倡议的提出,人民币国际化已经成为“一带一路”建设的一大助力,为解决海外园区企业在投融资中遇到的国际货币兑换、汇率换算等困难提供了新的方向。因此,在人民币国际化的趋势下,通过我国高尺度行动者、国内金融机构与海外园区飞入国的合作,建立人民币跨境支付系统,推动双方货币直接换算,乃至进一步发展人民币离岸市场,在园区驻地设立中资银行分支机构等措施,以此谋求海外园区投资贸易中使用人民币结算,从而缓解海外园区投融资压力。

(四) 重构我国海外园区空间治理的规划体系空间规划作为空间治理体系中的核心,但在海外园区空间治理体系中尚未建立起顶层规划安排,致使园区扎堆布局,同时,海外园区以资源获取为主要内容,忽视了环境问题以及与飞入地城市的互动。因此,有必要完善我国海外园区空间治理中的规划体系。

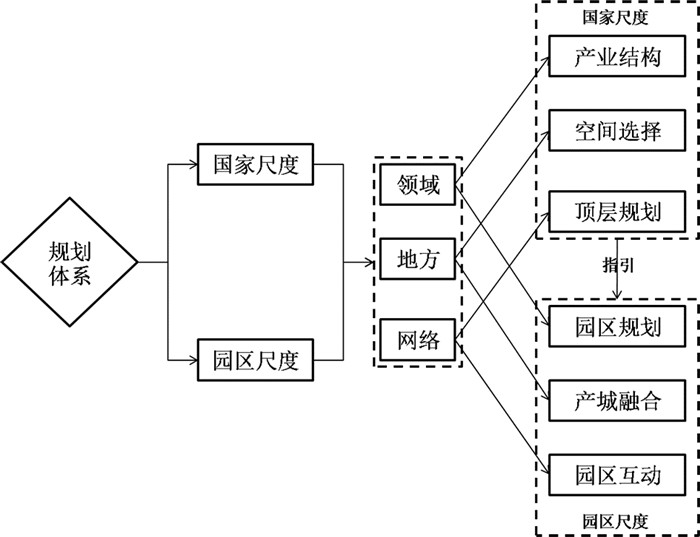

1、规划体系与领域、地方、尺度、网络

基于领域、地方、尺度与网络等多维社会空间关系对我国海外园区空间治理中的规划体系进行重构(见图 8)。就尺度而言,我国海外园区规划主要包括国家尺度的顶层规划以及园区尺度的自身规划。由于资本的领域化与再领域化,以及生产要素的流动,海外园区成为经济全球化中突破政区界限承接产业转移、资本流动的重要节点,因而需要从国家层面对海外园区的空间总体布局作出战略性空间选择,根据产业结构升级与发展需求,以海外园区为平台推动优势产业出海服务,在园区尺度上,应当以国家尺度的相关规划为指引,做好园区间的互动交流,积极开展与飞入地地方城市的产城融合,特别是对飞入地地方的环境保护。

|

图 8 海外园区空间治理的规划体系与领域、地方、尺度、网络 |

2、建立顶层规划

制定统一协调的空间规划标准是解决海外园区杂乱无序的前提条件。一是可以参考中国境内国际合作园区的发展经验制定规划;二是应当依托当前“一带一路”建设,与超国家尺度联盟协调,积极推动海外园区规划建设标准,实现国内与国际对接;三是充分考虑海外园区飞入国实际情况,分国别、分区域、因地制宜地考虑标准的制定。此外,在海外园区布局中,应当考虑“一带一路”倡议,根据地缘政治格局,以战略支点建设为目的,对海外园区布局进行战略规划;在海外园区产业发展方面,积极推动优势产业的输出,通过“两地双园”建设,吸引外方高端产业的输入,同时避免相同产业型海外园区扎堆竞争。

3、体现规划生态性

我国央企或地方国企建设的海外园区在规划中能够体现生态性,注重对园区所在地环境的保护,这是由于中外双方高尺度行动者预先协调,且主导企业资金雄厚,建设中更多的是援助建设。但以民营企业为主导建设的海外园区以营利为目的,多布局于自然资源丰富的地域,实行粗放式规划建设与过度开发利用的方式,对当地生态环境造成了一定影响。因此,在海外园区空间规划中应当体现生态性,同时,高尺度行动者扶持生态环保型海外园区的建设,并对民营企业在绩效考核中引入生态环保标准,对符合标准的海外园区适当予以资金支持。

4、推动产城融合

我国海外园区多布局在邻近交通要道,位于外方首都或大城市附近,以打造大城市卫星城为目标,如中国—白俄罗斯工业园邻近白俄罗斯首都,未来将打造首都的卫星城。但当前在我国海外园区建设中,由于对当地风俗习惯、文化传统、法律规范的不熟悉,以及当地社会较为动荡,因而在规划中多与当地社会相离,形成“孤岛式”发展困局,背离了领域化与再领域化的趋势,地方根植性弱,产生社会效益较小,同时由于缺乏与当地交流,在园区建设中易因沟通不足而停滞。因此,必须强调海外园区的本地化建设,积极承担飞入地社会责任,营造良好的文化氛围与功能配置,推动海外园区与地方城市的产城融合,促进海外园区与地方社会的互动与融合。[31]

(五) 重构我国海外园区空间治理的保障体系我国海外园区的发展离不开各项保障措施的供给,但并非所有海外园区都能得到来自省级、中央政府等高尺度行动者的保障性措施,因此有必要对我国海外园区空间治理的保障体系进行重构。

1、保障体系与领域、地方、尺度、网络

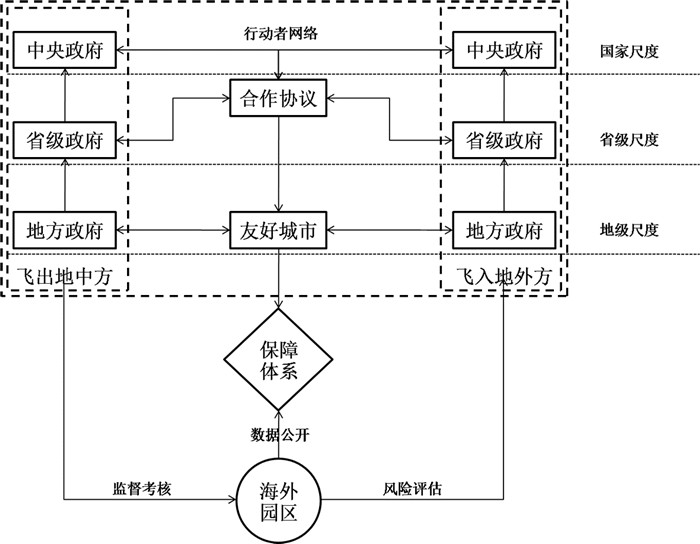

根据领域、地方、尺度与网络等多重社会空间关系重构我国海外园区空间治理的保障体系(见图 9)。就尺度而言,保障体系的重构离不开中外双方各级政府的合作,基于省级、中央政府等高尺度行动者建立合作协议,签订海外园区备忘录,为园区建设提供制度保障,通过地方政府间友好城市缔结,为海外园区发展提供优良环境,推动海外园区建设纳入高尺度行动者发展战略,架构起我国海外园区空间治理保障体系中的行动者网络。就领域自身而言,海外园区应建立公共宣传平台,及时向社会公开自身发展情况;就领域、地方与尺度关系而言,飞出地指向高尺度行动者对海外园区的监督考核,建立海外园区发展数据库并向社会公示,接受社会公众监督,飞入地则指向海外园区对地方的风险评估。

|

图 9 海外园区空间治理的保障体系与领域、地方、尺度、网络 |

2、外部风险评估的常态化

海外园区空间治理体系面临来自政治、经济、社会等多重风险,因此我国各级尺度政府行动者应当对海外投资风险、安全风险等进行常态化评估,并及时公开评估结果,以此在企业出海建设园区前、建设中、运营中提供安全指南,在园区遇到风险时能够及时提供相关保障。同时,由国内高尺度行动者联合金融机构、商业性保险机构,乃至与飞入地各级尺度行动者共同建立海外园区风险基金,维持海外园区的正常运营,减少因风险带来的经济损失。此外,园区自身也应当加强园区间互动,或者通过企业集群式的海外园区建设方式,加强园区间合作交流,共同抵御外部风险。

3、搭建政府间友好合作平台

在海外园区建设运行初始,由于跨越不同尺度的管理边界和政区边界,导致中外双方各级尺度政府行动者之间缺少交流互动,使得企业在海外园区建设中没有制度保障。因此,一方面,省级、国家尺度政府行动者可以通过双方签署政府间合作协议、工作备忘录等形式,建立海外园区政府间磋商机制,成立高尺度行动者参与的协调机构,共同解决海外园区的重大问题,尤其是关系到海外园区运营过程中出现的行为管理边界问题,同时成立海外园区联合办公室作为海外园区的办事机构,协调处理海外园区日常事务和具体问题。[32]另一方面,地方尺度政府间可以通过缔结友好城市的方式,以产业合作为主要内容,在双方共同规划建设园区与良性互动中推动海外园区的有效运转。

4、园区监督考核与数据公开

监督考核是海外园区空间治理保障体系的重点,督促海外园区合理规划空间,积极招商引资,推动产业发展以实现有效运作。[33]首先,我国应当建立多尺度联动监督考核,扩大考核范围;其次,海外园区考核标准应当适时调整,自我国商务部与财政部在2013年出台考核管理办法后一直沿用至今,因此有必要加强对海外园区的研究,定期对考核标准进行调整;最后,当前国家尺度与省级尺度海外园区考核结果、海外园区相关发展数据并未向社会公示,诸多园区自身也未建立公共宣传平台,[30]因此有必要建立海外园区大数据库,及时向社会公开海外园区相关数据。

四、结论海外园区作为全球性尺度重组过程的产物,存在着领域、地方、尺度与网络等多维社会空间关系的相互作用,为应对当前海外园区空间治理体系的不足,在海外园区空间治理体系重构中,要充分发挥多尺度互动、领域与地方互为补充、行动者网络的协同保障等多方面、多层次的协同作用。因此,我国海外园区空间治理体系应当从国家尺度进行海外园区发展的顶层设计,构建独立的高尺度海外园区管理机构,统筹安排海外园区的布局、治理、保障与差别化支持,从而突出制度设计的权威性;以园区自主、高尺度宏观指导、市场化运作、本地化经营为内容,构建多元主体的多尺度参与网络,保证园区有效运转;以高尺度顶层规划统筹安排园区网络与优化产业空间配置,并指引园区尺度生态规划与产城融合,确保海外园区发展更具政治、经济、社会效益;以政府间友好合作平台建设、风险常态化评估、监督考核多尺度联动、考核标准适时调整,以及园区大数据建设保障海外园区建设与发展。尽管本文基于尺度重组视角对现有海外园区空间治理体系类型进行划分并发现其中的不足,重构了我国海外园区空间治理体系,但也存在一定的不足,因此未来研究中可通过实地调研与数据挖掘分区域、分洲际量化评估现有海外园区空间治理体系效果,从而更有针对性地完善我国海外园区空间治理体系。

| [1] |

王爱华. 海外园区: 山东半岛蓝色经济区境外投资新模式研究[J]. 生态经济, 2013, (10): 150-154. DOI:10.3969/j.issn.1671-4407.2013.10.033 (  0) 0) |

| [2] |

刘佳. 建设境外经贸合作区加速融入"一带一路"[J]. 宏观经济管理, 2016, (8): 58-61. (  0) 0) |

| [3] |

赵胜波, 王兴平, 胡雪峰. "一带一路"沿线中国国际合作园区发展研究——现状、影响与趋势[J]. 城市规划, 2018, 42(9): 9-20, 38. (  0) 0) |

| [4] |

李鲁, 刘乃全, 刘学华. 园区出海服务"一带一路"的逻辑与对策: 以上海为例[J]. 外国经济与管理, 2017, 39(7): 118-128. (  0) 0) |

| [5] |

孟广文, 杜明明, 赵钏, 等. 中国海外园区越南龙江工业园投资效益与启示[J]. 经济地理, 2019, 39(6): 16-25. (  0) 0) |

| [6] |

林闽钢. 高科技园区的社会建构——以苏州工业园区产业综合体转型为例的研究[J]. 中国软科学, 2007, (2): 143-149. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2007.02.023 (  0) 0) |

| [7] |

李丹, 陈友庚. 对外援助与我国境外经贸合作区建设[J]. 开放导报, 2015, (1): 51-53. DOI:10.3969/j.issn.1004-6623.2015.01.013 (  0) 0) |

| [8] |

林拓, 蔡永记. 打造"一带一路"前行航标——新时代中国海外园区再出发[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2018.

(  0) 0) |

| [9] |

沈正平, 简晓彬, 赵洁. "一带一路"沿线中国境外合作产业园区建设模式研究[J]. 国际城市规划, 2018, 33(2): 33-40. (  0) 0) |

| [10] |

曾智华. 通过开放与创新打造国际化新城——以苏州工业园区为案例[J]. 城市发展研究, 2017, 24(10): 117-124. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2017.10.016 (  0) 0) |

| [11] |

雷小华. 中国—东盟跨境经济合作区发展研究[J]. 亚太经济, 2013, (3): 112-117. (  0) 0) |

| [12] |

Caglar A. Hometown associations, the rescaling of state spatiality and migrant grassroots transnationalism[J]. Global Networks, 2010, 6(1): 1-22.

(  0) 0) |

| [13] |

Jessop B, Brenner N, Jones M. Theorising Sociospatial Relations[J]. Environment and Planning D: Society and Space, 2008, 26(3): 389-401. DOI:10.1068/d9107

(  0) 0) |

| [14] |

马学广, 李鲁奇. 城际合作空间的生产与重构——基于领域、网络与尺度的视角[J]. 地理科学进展, 2017, 36(12): 1510-1520. (  0) 0) |

| [15] |

苗长虹, 胡志强. 城市群空间性质的透视与中原城市群的构建[J]. 地理科学进展, 2015, 34(3): 271-279. (  0) 0) |

| [16] |

Swyngedouw E. Globalisation or 'glocalisation'? Networks, territories and rescaling[J]. Cambridge Review of International Affairs, 2004, 17(1): 25-48. DOI:10.1080/0955757042000203632

(  0) 0) |

| [17] |

Painter J. Rethinking Territory[J]. Antipode, 2010, 42(5): 1090-1118. DOI:10.1111/j.1467-8330.2010.00795.x

(  0) 0) |

| [18] |

Delaney D. Territory: A Short Introduction[M]. Oxford: Blackwell Publishing, 2005.

(  0) 0) |

| [19] |

Ercan F, Oguz S. Rescaling as a class relationship and process: The case of public procurement law in Turkey[J]. Political Geography, 2006, 25(6): 641-656. DOI:10.1016/j.polgeo.2006.05.006

(  0) 0) |

| [20] |

Miao J T. Parallelism and evolution in transnational policy transfer networks: the case of Sino-Singapore Suzhou Industrial Park (SIP)[J]. Regional Studies, 2018, 52(2): 1-10.

(  0) 0) |

| [21] |

Marston S A. The Social Construction of Scale[J]. Progress in Human Geography, 2000, 24(2): 219-242. DOI:10.1191/030913200674086272

(  0) 0) |

| [22] |

Delaney D, Leitner H. The political construction of scale[J]. Political Geography, 1997, 16(16): 93-97.

(  0) 0) |

| [23] |

BrennerN. The Limits to Scale? Methodological Reflections On Scalar Structuration[J]. Progress in Human Geography, 2001, 25(4): 591-614. DOI:10.1191/030913201682688959

(  0) 0) |

| [24] |

Cox K R. Spaces of Dependence, Spaces of Engagement and the Politics of Scale, Or: Looking for Local Politics[J]. Political Geography, 1998, 17(1): 1-23. DOI:10.1016/S0962-6298(97)00048-6

(  0) 0) |

| [25] |

叶振宇. 中国建设高水平海外产业园区的战略思考[J]. 中国发展观察, 2016, (1): 29-30. DOI:10.3969/j.issn.1673-033X.2016.01.010 (  0) 0) |

| [26] |

陈朋. 大数据时代政府治理何以转型[J]. 中共中央党校(国家行政学院)学报, 2019, 23(6): 25-30. (  0) 0) |

| [27] |

杨剑, 祁欣, 褚晓. 中国境外经贸合作区发展现状、问题与建议——以中埃泰达苏伊士经贸合作区为例[J]. 国际经济合作, 2019, (1): 118-126. (  0) 0) |

| [28] |

董千里. 境外园区在"一带一路"产能合作中的新使命及实现机制[J]. 中国流通经济, 2018, 32(10): 26-38. (  0) 0) |

| [29] |

马学广, 鹿宇. 中国海外园区发展的动因、实践与模式——以青岛市为例[J]. 青岛科技大学学报(社会科学版), 2019, 35(4): 20-26. DOI:10.3969/j.issn.1671-8372.2019.04.006 (  0) 0) |

| [30] |

张金杰. 中国境外经贸园区发展面临的机遇、挑战与经验总结[J]. 经济纵横, 2018, (7): 52-58. (  0) 0) |

| [31] |

施一峰, 王兴平. 境外园区与地方城市互动发展及影响因素研究——以中国—白俄罗斯工业园为例[J]. 城市发展研究, 2019, 26(3): 49-58, 124. (  0) 0) |

| [32] |

张广荣. 中国境外经贸合作区发展政策探析[J]. 国际经济合作, 2013, (2): 40-42. (  0) 0) |

| [33] |

余官胜, 范朋真, 龙文. 东道国风险、境外经贸合作区与我国企业对外直接投资进入速度——度量与跨国面板数据实证研究[J]. 国际商务研究, 2019, 40(2): 15-25. (  0) 0) |

2021

2021