国防话语指与一国国防或军事相关的各类话语实践,包括相关的话语表达、阐释和传播,[1]是“国防力量的有机组成部分”。[2]当前,国防话语以“软力量”的形式,参与到各种有形无形的保家卫国之中,有助于国防建设和国家形象建构,是国与国之间军事较量的主要手段和形态。国防话语常常涉及舆论的争夺与管控,其话题的军事性、政治性和敏感性特征必然需要各种解释、回应、动员等修辞干预,意味着说服与认同、反驳与证当总是常态存在,修辞与论辩因而必然内在于其中,并成为其最本质的要素之一,其修辞效果和论理过程理应成为学术关注的重要课题。

国外国防话语相关研究主要从批评话语分析、认知隐喻或修辞等角度,通过分析新闻报道或演讲,探讨美国冷战宣传、[3]美国伊战话语或反恐话语以及其他国家防务话语的合法化策略。[4][5][6][7][8]这些研究大都顺应国外特定的社会文化语境及意识形态,对我国的国防话语实践并不关注。国内的国防话语研究主要有美国战争合法性话语建构研究、[9](P3-277)[10](P7-197)中美国防白皮书研究、[11][12]涉中国防话语研究。[13][14]这些研究大都专注于国防话语语义特征分析、意识形态或合法化策略揭示;研究对象大多集中于新闻报道、演讲或国防白皮书,对我国很重要的国防话语类型如国防部新闻发布话语少有涉及。国防部新闻发布会是最重要的国防舆论场和国防话语实践之一。国内极少有对国防部新闻发布会的语言研究,[15]仅是对逃避等某类型策略/取效分析。由于理论视角的局限,既有研究对于国防话语的修辞过程、论辩机制等最为典型、重要的话语运作特征大都所涉不多,少数的相关修辞分析虽例证了国防话语修辞研究的可行性,但大都只专注于话语的修辞有效性,而忽视了其论辩合理性;国内对国防话语的修辞研究仍殊为少见,且探讨的也只是国外的涉中话语。本文拟以语用论辩理论为框架,通过对我国国防部新闻发布会问答的个案研究,从修辞有效性和论辩合理性两个方面综合分析、评估其中的策略机动和应对得失,探讨我国国防部新闻发布会这一国内外学界尚少涉及的国防话语的论辩修辞研究路径,从而丰富国防话语这一方兴未艾的领域的深入研究。

二、语用论辩理论语用论辩理论由Eemeren等论辩修辞学者在吸收语用学、逻辑学、论辩学和修辞学成果的基础上创立。论辩在此不同于形式逻辑,需要考虑不同的语用和修辞情境因素,是就某一或隐或显的争议,通过辩与证说服真实或想象的理性受众接受己方立场的言语的、社会的、理性的话语实践。[16]

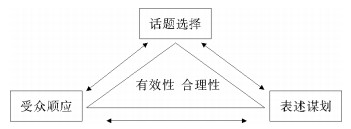

语用论辩理论在吸纳传统修辞思想的基础上,将论辩定位为自然话语中的批判性互动,预设论辩各方以理性、平等、双向的批判性讨论来解决意见分歧,认为言说者通过论辩策略或“策略机动”(strategic manoeuvering),在追求说服或修辞有效性的同时,也应遵守或兼顾论辩的合理性,[17]即兼顾各种修辞情境制约下的修辞效果和主体间性式的辩证理性。论辩中的策略机动主要涉及话题选择、受众顺应和表述谋划,三者构成“策略机动三角”(见图 1,双向箭头表示互为倚赖关系)。[17]理想的策略机动就是在辩证理性边界内追求修辞效果最大化的话语努力。修辞为论辩界定了情境,论辩为修辞说服施加了辩证理性;修辞致力求同,论辩力求“缩异”,二者合力实现“扩同”。[17]

|

图 1 策略机动三角(改自Eemeren[17]95) |

为达成分歧的解决和主体间可接受性,论辩应遵循体现“交流原则”(the Principle of Communication,包括清晰、真诚、效率和相干四准则)的十条论辩规则或“论辩十律”(见表 1)。[16][18]论辩十律是理想的论辩规范框架,是辩证理性的具体化和解析论辩实践的参照系。策略机动一旦过度追求修辞有效性,就有可能违反论辩十律,偏离辩证理性要求而导致不当机动或谬误的产生。不当机动或谬误不一定会阻碍或破坏话语互动的进行,甚而在修辞上还极具效力,但却可以反映话语在有效性与合理性之间的平衡情况或不合理性之处。依托策略机动概念和论辩十律这一规范性框架,语用论辩理论不仅可用于分析话语策略施为和修辞效果,也能从“理论驱动”和规范性视角而非纯粹描述性视角来评估论辩话语的合理性,兼顾说服有效性和主体间可接受性或辩证理性。

|

|

表 1 论辩十律 |

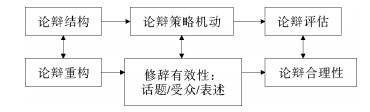

对论辩话语的分析可以从论辩结构重构、论辩策略分析和论辩评估等方面入手。论辩评估指从论辩合理性角度评析论辩话语中所运用的论辩策略是否违反论辩十律,是否有助于实现论辩话语功能或目标。本文的论辩修辞分析框架可示意如图 2。

|

图 2 语用论辩分析框架 |

我国国防部新闻发布话语回应国内外涉及我军的各种关切,发布国防相关的权威政策和信息,驳斥各种涉军谬论,是新时代我国国防的重要“软战场”和“软力量”展示场。我们选取2018年1月我国国防部新闻发布会上的一则问答作为研究对象,①该问答涉及对西方一再炒作的“中国军事威胁论”的回应,因而是较为典型的论辩话语,从中能揭示和平时期国防话语的一些论辩修辞应对机制。具体的研究问题包括:1)发言人如何通过策略机动实现修辞效果?2)回应从论辩合理性看有何得失?3)个案对我国新闻发布类国防话语应对有何启示?

① 具体参见国防部网:2018年1月国防部新闻发布会文字实录。http://www.mod.gov.cn/jzhzt/2018-01/25/content_4803334_4.htm.

所选取的记者会问答如下。为了便于分析,我们对发言人回应部分的每个句子都加上编号。

记者:据媒体报道,有美国咨询公司近日发布“2018年世界十大风险”,把中国影响力的扩大列在首位。近年来类似的言论时有出现,国外媒体尤其关注中国军力的增长,有的甚至一再鼓吹“中国军事威胁论”。请问对此有何评论?

发言人:(1)关于你刚才谈到的所谓“中国军事威胁”,我想先给大家讲个故事,请工作人员播放一张图片。(2)图片(略)(3)这张图片显示的是一艘正在进行环球航行的外籍帆船。(4)去年12月31日,这艘帆船在南沙群岛三角礁搁浅,船上来自瑞士、法国和波兰的三人被困。(5)中国军队发现上述情况后,第一时间协调海警等海上搜救力量实施救援行动,成功救助上述三人脱险。(6)故事讲完了,我再评论两句。(7)我注意到,总有一些人和势力见不得中国的发展、看不惯中国军队的壮大,不时跳出来炒作所谓的“中国军事威胁”,这种病态的心理需要调整。(8)坦率地说,中国的发展壮大是一个客观事实,是世界和平力量的发展壮大,某些人或者势力炒作也好、围堵也好、遏制也好,一概都是枉费心机。

(一) 论辩结构重构论辩重构包括分析论辩语境及制约因素,通过反复采用删减冗余、增补隐含信息、变换调整和替代重构等方式,明晰各方观点、立场和论证及论辩前提,理清论辩总体框架和论辩结构。[17]论辩结构指围绕某一论点而展开的论证组合方式,包括单一型结构、多重结构(并行但相互独立的多个论证组合)、并列复合结构(并行且互为倚靠的多个论证组合)和从属复合结构(串行式从属的多个论证组合)。这些论辩结构类型在论辩话语中可根据论辩目标灵活组合。理想的论辩过程包括对抗、开始、论辩、结束四个阶段。这四阶段在论辩实践中时常并非泾渭分明。

对抗阶段是论辩的初始情形,涉及到正反双方分歧点的确定。记者提问抛出“中国军事威胁论”是否确立的疑惑,结合句(1)(4)(6),可知双方争议之处为“中国军事发展壮大是否构成威胁”这一未明示的分歧。“中国军事威胁论”与西方早已甚嚣尘上的“中国威胁论”形成互文,从而让话题更具有修辞冲击力和舆论影响力。论辩实践中沉默会被视为接受对方观点,发言人作为我国国防部机构代表,显然不会同意这种论调,必然会作出回应。

开始阶段主要是确立双方角色和论辩出发点或共识点。在此案例中,该阶段与论辩阶段交叠。面对记者提出的“时有出现”“一再鼓吹”、虽为老调但却仍颇具负面影响的话题,发言人没有选择闪避如以一句“无稽之谈”简单应付,而是主动承担起举证责任进行回应,因而是论辩的正方。而记者在此只是话题转述者而非真正的意见冲突方,句(8)中“炒作所谓的‘中国军事威胁’”的“一些人和势力”才是论辩反方。类似于西方的竞选论辩,论辩反方并不一定代表正方真正意欲影响、代表国际社会的受众。论辩出发点包括双方认同的程序性出发点和实质性出发点。程序性出发点在此为新闻发布会机构化的问答安排。实质性出发点包括事实类和价值偏好类。此问答中所明示或预设的出发点包括句(2)-(5)中国军队南海救助国际航海人士和句(7)(8)及提问所隐含的中国发展壮大这两个事实出发点以及人道、和平、自由(通行)和发展这四个价值出发点。

论辩阶段针对分歧点展开系列论证,涉及句(2)-(5)、(7)(8)。通过重构可知,回应以事实展示和驳斥,从正反两方面构成两个分论证,围绕未明示的“中国军事发展壮大并不威胁任何人”这一立场展开论辩。句(2)-(5)表明了时间、地点、人物、事件或过程,以详细信息具体说明“中国军队南海积极救助外籍人士”,以此证明未明示的论证1“中国军队是和平力量”,以示例构成征兆型图式论辩,其中,外籍人士被困与中国军队成功救助合力发挥论证作用,故为并列复合式结构。句(7)论述反方有“病态心理”,暗示其论调的根源与荒谬,是基于品性与动机的人身攻击论辩。句(8)包含串联式双重因果型论证图式,说明为何反方只能枉费心机。这两论辩语以并列复合结构合力形成基于人身攻击的论证2“一些人和势力的病态心理需要调整”,其下又分别包含两层并列和从属型论辩结构。

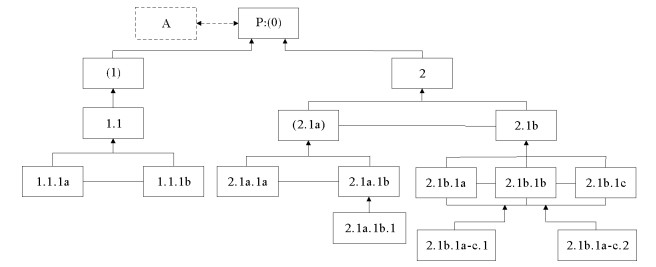

结束阶段交代双方分歧的消除与否。应答没有明确的总结陈述,正方立场和观点已然体现在论辩驳斥特别是句(7)(8)中,暗示分歧消除、反方不要再持异议。整个论辩过程经重构后的框架如下,其中加括号表示未明示的观点或论证,A表示反方,P表示正方。

A:中国军事发展威胁(世界)

P:(0)(中国军事发展壮大并不威胁任何人)

(1)(中国军队是和平力量)

1.1中国军队南海积极救助外籍人士

1.1.1 a去年12月31日,一艘环球航行外籍帆船搁浅南沙群岛三角礁,船上三名外籍人士被困

1.1.1b中国军队第一时间协调海警等海上搜救力量实施救援行动,成功救助三人脱险

2.一些人和势力病态的心理需要调整

(2.1a)(一些人和势力有病态心理)

2.1a.1a见不得中国的发展

2.1a.1b看不惯中国军队的壮大

2.1a.1b.1不时跳出来炒作“中国军事威胁论”

2.1b(一些人和势力的任何行径)一概都是枉费心机

2.1b.1a炒作无效

2.1b.1b围堵无效

2.1b.1c遏制无效

2.1b.1a-c.1中国的发展壮大是客观事实

2.1b.1a-c.2中国的发展壮大是世界和平力量的发展壮大

上述论辩结构框架如图 3。

|

图 3 发言人应对话语的论辩结构框架 |

1、话题选择

话题选择指择取可资调用以解决意见分歧的论题(topoi)或策略选项,包括但不限于因果(原因-效果、手段-目的等)、征兆(示例、定义等)、比较类论辩策略。应对话语以正反两个大的论题即基于事实的示例论辩和基于“病态心理”的人身攻击论辩展开。

救助故事:示例论辩。论证1以真实事例为物质性出发点,所用的论辩策略主要是征兆型策略类的示例论辩。句(1)中“我想先给大家讲个故事”表明他没有一开始就否定记者的发问,而是以一个新近事实作为切入点,通过图片展示和讲述军队人道救助故事,有助于将受众的注意力暂时从“威胁”这一具有强烈情感冲击力的字眼引开,[17]暂时避开反方论调的负面锋芒。事实是最具稳固性的论辩前提,[19]以此为切入点,可以扩大共识,从而避免一开局就激化分歧与冲突。但仅仅摆出事实还不够,还需要通过适当的表述和论辩技术将其前景化,产生“在场”再现效果。[19]展示图片在创造“在场”上比单纯只用文字表述要形象、生动。句(2)-(5)中提到不同外籍环球航行人士南海搁浅求助、中国军队第一时间救助等细节,系诉诸人道主义、和平、自由通行等价值和实际效用。这些价值效用具有普世性,无论是反方还是国际社会等第三方都认可,因而有利于缩小分歧,增加修辞效力。这其中实际上也巧妙运用了“反方立场”(conciliatio)论辩:以“你”的道理来证明“我”的合理。这些价值诉求都符合国际道义,在命题内容和使用方式上都与反方和国际社会过往在南海议题上的关切一致,是其都认同或不得不认可的原则和道理,因而兼具说服效力和合理性。论证1的示例也为后续的策略机动做了铺垫。

“病态”驳斥:人身攻击论辩。发言人在讲述完故事后,没有以“所谓的‘中国军事威胁论’纯属臆造或无稽之谈”之类惯常的话来否定,而是通过人-行推定,即由“人”可推定其“行”,“行”反过来也可推及“人”,基于人身攻击进行论辩。“人”可包括个体或机构,“行”包括行为、言说等。[19]人身攻击论辩(argumentum ad hominem)包括直接型(批判或质疑对方有品格、能力等缺陷)、间接型(揭示或暗示对方有不可告人动机和利益,因而有偏见)和你也如此型(批判对方言行前后不一)。该论辩意在削弱或破坏对方言行的可信度,进而否定其观点,或打消其进一步的质疑。[16]

论证2兼用了基于品性和动机的直接型和间接型人身攻击,突显反方的负面修辞人格,提请国际社会注意其“病态心理”,通过人-行推定暗示相关论调,不过是无中生有的“稻草人”谬误,充满了非理性、非逻辑性,因而不可信。2.1b以更加明晰的方式再次重申了论证1示例的客观事实和价值诉求,以等立的方式,指出“中国的发展壮大=世界和平力量的发展壮大”“中国=世界和平力量”,再次肯定我方,驳斥反方。此分论证同时还暗含双重因果型论辩:因为中国发展壮大是客观事实和世界和平力量的发展壮大,而发展与和平是正、反、友三方均认同的普世价值或共识点,所以不立和不义言行必然是无效,因而只能“枉费心机”。病态心理批评和诉诸和平与发展的普世价值实质上也通过构建一个强大的道德和话语压力起到了“委婉施压”的作用:[20](P117)任何炒作、遏制、围堵中国这样世界重要的和平力量发展壮大的言行都只能是对抗普世价值和病态的表现,都是对和平的敌意,进而也暗示可能摇摆不定的第三方认清形势。

2、受众顺应

受众顺应指通过选择适当的视角、论辩出发点(含实质性和程序性出发点)等,[17]顺应受众的喜好、信念、价值观等,赢取其对观点的认同。受众是论说者真正意欲影响和争取的那些人,受众因而可以不在场。[19]刘亚猛将论说者真正在意与意欲说服的言说对象视为真受众,[20](P143-144)将那些仅仅被视为“信使”或“传声筒”的归为“虚受众”,将那些无法或无需通过话语影响的视为“非受众”。记者在提问中用到“美国咨询公司”“国外媒体”“鼓吹”等字眼表明其并非真受众,而是“威胁论”的转述者,因而是虚受众;发言人提到的“一些人和势力”从“近年来类似的言论时有出现”“一再鼓吹”的情形看,属于特定修辞情境中对“我方”(中国或中国军队)不友好或充满敌意的“反方”,出于地缘政治或意识形态等原因不大可能会妥协并进而接受我方的观点,属于难以说服或不愿、不可能被说服的对象,因而是非受众;而特定修辞情境中国际社会对华友好或中立的国家、地区、组织或人士是我方争取或可以且需要加以赢取、打消其疑虑、获得其支持的第三方,因而是我方真正意欲影响的“友方”和真受众。

在受众顺应上,记者只是虚受众,论辩话语实质施为对象是真受众或友方,非受众或反方作为驳斥的靶标服务于赢取友方和强化对我方的肯定。论证1通过对我军队南海救助国际航海人士的事实陈述,突显我方捍卫和平的真诚行动,以诚意说服姿态,拉近与真受众的距离;论证2通过剥离技术,[19]以“一些人和势力”限定批判对象,将包括西方国家在内的国际社会友好中立的国家、组织、个体与敌视中国发展的势力区分开来,更易缩小与受众的分歧,尽可能扩大友方和团结一切可以团结的力量。通过诉诸事实和发展、和平等普世价值或共识点以强调中国发展壮大,达成对我方的肯定和对一切友方的团结,以此实现基于共同利益、同理共识等的“同情认同”。[21]而对于反方,则通过剥离将其孤立,以批评姿态,直接揭穿其病态心理和动机,驳斥其论调的荒谬和不可告人的目的,将指向己方的话语压力转引向反方,提醒友方与其保持距离,以此实现基于共同对立方或外患的“对立认同”,[21]间接赢得对我方的肯定和对友方的团结。

3、表述谋划

表述谋划包括策略布排、辞格运用、语辞表达等,以适当的风格与表述让自己观点显得有效、合理,[17]以此产生不同的前景化效果和特定视角,诱导受众的认知。从宏观表述结构与修辞布排看,发言人的回应基本上是围绕修辞争议点展开,即从事实、定义、品质和程序四个争议点切入,[17]围绕是不是事实、如何定义、如何定性或描述、定性或描述是否合理合规范展开争辩。发言人首先以中国军队新近在南海的人道救助行动从事实争议点间接否定“威胁论”论调。在故事陈述与其后的驳斥中,他又基于定义争议点强调中国军队的行动不是威胁,是人道与和平行动;中国的发展是和平力量的壮大。与定义相生相伴的是品质争议点的运用,即中国军事力量的壮大守护着和平,因而有利于和平。程序争议点的运用既体现在句(7)直截了当的批评,以此暗示不是中国“威胁”他人,而是有些人和势力混淆是非、倒打一耙,也体现在句(8)的提醒:中国的发展壮大是必然趋势,不是抗拒或恶意炒作所能阻挡。

从微观表达风格与辞格运用上看,论证1所提到的中国军队救助行动、三位航海人士的国籍、环球航行均可理解为换喻,即“中国军队南海救助行动→中国军队捍卫和平”;“三位航海人士国籍瑞士、法国、波兰→国际社会”;“环球航行(南海航行自由)”,以此在新闻发布会有限的时间约束下阐明中国军队与反方论调所完全不同的实际形象和行动,同时驳斥之前西方对南海自由通行受限的不实指责。论证2还采用了末语重复(antistrophe)和枚举(enumeration)辞格:句(8)“炒作也好、围堵也好、遏制也好”将已有的“病态心理”表现悉数列出,列举、曝光反方过往乃至将来可能再出现的不义之举和丑态,彰显见不得人好的“病态”人格,一来让世人看清其真面目,二来也是一种警告和提醒,表明不管什么花招,我方悉数清楚。重复、枚举与强调词“一概”搭配也突显了不管什么样的不义言行都难以改变中国和平壮大的事实。整个回应还隐含着几个对偶(antithesis):客观事实/主观炒作,切实行动/虚妄言论,理性/病态,审慎/情绪,和平/威胁(破坏和平),将正邪、是非清晰展现,通过强烈对比彰显我方的正义与敌方的不义,增进与友方的认同。在语词选择上,描述我方的表达主要有:第一时间协调、实施救援行动、成功救助、发展、壮大、世界和平力量,均属于积极、肯定的评价资源运用,[22]意在肯定我方的同时团结友方。而对于敌方,相关表达主要有:见不得、看不惯、不时跳出来、炒作、病态、围堵、遏制、枉费心机,均属于消极、否定的评价资源,以此否定敌方,同时也提醒友方注意炒作者之丑态和动机。

(三) 论辩合理性评估上述分析尚只是揭示问答的修辞取效过程,尚未对其合理性进行评估。论辩合理性评估主要是以论辩十律这一规范性基准为参照,对策略机动合理性进行解析,分析其是否违反论辩规则和偏离论辩理性。修辞有效不必然代表论辩合理。个案回应最主要的两个策略分别是论证1以事实为依托的示例论辩和论证2基于“病态心理”的人身攻击论辩。前者违反论证图式规则(规则8),后者中的分论证2.1b含串联式的两个因果型论证则有推理破绽(规则8),而人身攻击策略虽貌似煽情和违反自由规则(规则1)和相干规则(规则4),但实则合理。[16]

论证1的示例论辩属于征兆型论辩。征兆型论辩基于共存或共现关系,以特定表现、征象或区别性标记推出结论,[16]其论证图式为:

∵Z对于X而言为真

Z是Y的征象

∴Y对于X而言为真

评价其合理性的批判性问题或指标为:Z是否确实为Y的特征。与此伴生的另两个评价问题为:Y是否还有非Z特征;非Y事物是否也有Z的特征。不同征兆型论辩可能只与二者之一相关。[16]论证1示例论理过程可还原如下:

∵Z(中国军队主动救助环球航行遇险国际人士+南海自由航行)对于X(中国军队)为真

Z(中国军队主动救助环球航行遇险国际人士+南海自由航行)是Y(和平友好)的征象表现

∴Y(和平友好)对于X(中国军队)为真

发言人展示的图片中礁盘、帆船、救生舟等元素也形象体现了中国军队的人道救助,因而不难确认其真实性和相关性。三个不同国籍的人士在南海自由航行,也有力地证明了中方一直重申的南海从来都可自由通行的事实。然而,示例论辩的语力不仅来自事实属性和基于典型的质的支撑,还来自量的诉求和展现。仅以一个救助故事和一张图片展示中国军队的和平友好似乎略显单薄了些,即不能充分满足评价指标“Y是否还有非Z特征”,因而未能较全面再现中国军队事实上已经做出的诸多和平贡献和努力。如能再列举甚至统计类似的事例、人数等,则无疑可让论证1更具论辩合理性。

因果型论辩的图式为:

∵Z对于X而言为真

Z导致Y

∴Y对于X而言为真

评价其合理性的批判性问题或指标是:Z是否确实导致Y。由此可派生出另两个评价问题:是否有情形使Z不会导致Y;非Z是否可导致Y。不同因果型论辩可能只与二者之一相关。[16]分论证2.1b的串联式论理过程可还原如下:

第一层因果图式:

∵Z (炒作、遏制、围堵等一概无效)对于X(一些人和势力)为真

Z(炒作、遏制、围堵等一概无效)导致Y(枉费心机)

∴Y(枉费心机)对于X(一些人和势力)为真

第二层因果图式:

∵Z(中国发展壮大是客观事实,是世界和平力量的发展壮大)对于X(中国)为真

Z(中国发展壮大是客观事实,是世界和平力量的发展壮大)导致Y(炒作、遏制、围堵等一概无效)

∴Y(炒作、遏制、围堵等一概无效)对于X(中国)为真

从上节策略分析可知,第一层因果型论辩中“也好”与“一概”组合,在此语境中可视为穷尽式列举各种企图阻挡中国发展壮大的行径均无效,因而确实可以说是“枉费心机”。第二层因果型论辩中的Z所诉求的中国发展壮大与世界和平是包括反方和国际社会均认同的事实和价值出发点,因而确实可以压制任何“炒作、遏制、围堵”的企图。但这只是充分条件,如果我方不据理力争、主动应对,让国际社会切实认同中国的发展壮大是“世界和平力量的发展壮大”,而放任“炒作、遏制、围堵”占据国际主流舆论,则仅仅是“客观事实”也可能无法真正让恶意言行完全失效,[23]因而就“是否有情形使Z不会导致Y”而言,此因果型论辩有不合理之处。

人身攻击论辩虽貌似煽情,其具体运用却可以是合理的。Garssen指出,[24]如果人身攻击本身就是某一论辩命题或观点的一部分,则不能算是违反规则。如针对某位官员声称自己必定廉洁奉公的观点,公众基于其过往不当行为或品性表现对其提出质疑便属正当合理。根据论辩十律,人身攻击若为谬误,则是因为违反自由规则和相干规则,攻击对方而非对方立场意图阻止其质疑,或缺少逻辑基础和相干性。其合理性评价的批判性问题在于其是否压制对方的质疑,或是否相干。

由于发言人批驳的正是“威胁论”的荒谬性和居心,其对反方品性、动机的揭露因而切题、相干。首先,反方不断炒“威胁论”的冷饭,除了政治需要外,还因为中国不断发展壮大被视为对个别国家霸权地位和“西方模式”构成挑战,[23]因而确有政治与意识形态动机和利益掺杂其中。中国则不仅没有威胁世界,反而通过倡导构建人类命运共同体等积极主动与世界各国实现互利共赢。这一反一正两方面表明,发言人是“据理而争”,其就罔顾事实、出于不可告人目的的炒作的荒谬性基于反方品性与动机进行反驳,因而正当合理。其次,人身攻击在此论辩语境中没有、也不可能压制反方言说。“一再鼓吹”“不断炒作”其实已表明反方根本不会因此而噤声,其论辩自由根本没有也不可能受到限制。第三,“威胁论”中“威胁”字眼的使用,表明这种论调本身恰恰是没有逻辑理据的针对中方的人身攻击,对于这种一再出现、违背事实、充满敌意的论调,中方除了运用包括人身攻击在内的策略批判其阴谋与动机、赢得国际舆论支持外,并无其他可以倚赖的机构性安排或权力来加以制止。正如Kienpointner指出的那样,[25]某些言论由于挑战全人类或某一文化社群的道德伦理底线,而只能通过人身攻击论辩加以制止,不如此反而有违理性。2.1b基于人身的驳斥,因而是正当防卫式的“应势而为”。

四、研究启示分析表明,通过话题选择、受众顺应、表述谋划这三方面的策略机动,发言人应对话语投射出了三种修辞人格:我方-和平力量;友方-中方发展的互利共赢者;反方-病态炒作者。与van Dijk所指出的西方政治话语实践中“肯定我方、否定他者”敌我二分、二元对立策略②不同, [26]发言人在策略机动中以同情认同和对立认同的方式,采取了“肯定我方、团结友方、否定反方”的三元话语策略。整个回应基本按照“有理、有利、有节”的话语基调展开:有理体现在话题和策略选择及以事实、定义、品质和程序四个争议点和换喻、重复、对偶等辞格展开的修辞争议;有利体现在对我方的肯定、对友方的团结和对反方的否定;有节体现为仅以“一些人和势力”作为批判对象,而没有否定包括西方国家在内的许多普通民众或机构,以剥离的方式孤立少数、团结多数。策略机动在实践层面常常较为隐晦,因而更具说服力,是否不合理性也常因各种限制因素不易识别,[16]143因此发言人回应虽在论辩合理性方面尚有缺憾,但总体上特别是在修辞施为上仍不可否认有效。我国新闻发布类国防话语实践一贯秉持理性对话原则,并由此展现我方爱好和平、负责任的机构形象。从这个意义上说,其应尽可能避免从辩证理性的视角看存在的哪怕是少许的缺憾,在注意区分“我、友、反”这三类论辩修辞主体的基础上,尽可能兼顾修辞有效性和论辩合理性,以最大限度达成“有理”,同时通过话题选择、受众顺应和表述谋划上“肯定我方、团结友方、否定反方”来实现“有利”,在表述和策略谋划上框定“反方”,节制否定,剥离敌友,以同情认同和对立认同团结一切可团结的力量,展现“有节”,最大限度地争取话语认同,更好地维护利益、消除误解、驳斥诘难和赢得舆论。

② van Dijk区分的我方与他者包含了各自的盟友(friends&allies),并没有将“友方”分立讨论,其预设是盟友已然确定,因而只是二元对立。而我们所说的“友方”除了明确的友好方外,还包括尚属中立或可能摇摆不定、仍需话语争取、团结的对象或第三方,因而与其盟友的界定在性质和策略上有所不同。

基于语用论辩理论的国防话语研究,不仅可以从修辞效果和描述性的视角分析国防话语应对模式,还可从论辩合理性和规范性角度评估其中可能的得失,克服其他视角仅关注话语有效性而忽视论辩合理性的不足。[17]通过对国防话语论辩修辞机制的探讨,本研究也拓展了修辞学和论辩研究的应用范围。习近平在中央军民融合发展委员会第一次全体会议上强调把军民融合发展上升为国家战略,“加快形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局”。[27](P418)对国防话语的论辩修辞研究,既是我国“软力量”建设的重要一环,也有助于建立起论辩修辞之于国防建设军民深度融合发展的关联。

| [1] |

梁晓波, 谭桔玲. 国防话语研究:一个方兴未艾的领域[J]. 外语研究, 2015, (6): 5-9. (  0) 0) |

| [2] |

施旭. 国防话语的较量:中美军事战略的文化话语研究[J]. 外语研究, 2016, (1): 1-10. (  0) 0) |

| [3] |

Griffin CC. "Operation Sunshine": A Rhetoric of a Cold War Technological Spectacle[J]. Rhetoric&Public Affairs, 2013, 16(3): 521-42.

(  0) 0) |

| [4] |

Zagacki K. Constitutive Rhetoric Reconsidered: Constitutive Paradoxes in G. W. Bush's Iraq War Speeches[J]. Western Journal of Communication, 2007, 71(4): 272-93. DOI:10.1080/10570310701653786

(  0) 0) |

| [5] |

Bhatia A. The Discourses of Terrorism[J]. Journal of Pragmatics, 2009, 41(3): 279-289.

(  0) 0) |

| [6] |

Hasian M. U.S. Military Perceptions of Victories in Iraq, the Long War Against Terrorism, and the Enduring Rhetorical Power of the 2006 COIN[J]. Western Journal of Communication, 2010, 74(5): 570-87. DOI:10.1080/10570314.2010.512902

(  0) 0) |

| [7] |

Thornborrow J. Metaphors of Security: A Comparison of Representation in Defense Discourse in Post-Cold-War France and Britain[J]. Discourse and Society, 1993, 4(1): 99-119.

(  0) 0) |

| [8] |

KhosraviNik M. Macro and Micro Legitimation in Discourse on Iran's Nuclear Programme: The Case of Iranian National Newspaper Kayhan[J]. Discourse and Society, 2015, 26(1): 52-73.

(  0) 0) |

| [9] |

梁晓波. 战争话语的概念隐喻研究[M]. 郑州: 河南大学出版社, 2011.

(  0) 0) |

| [10] |

庞超伟. 战争话语与战争合法性建构[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2014.

(  0) 0) |

| [11] |

窦卫霖. 中美政府国防白皮书与国家身份的构建[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2012, (3): 83-94. (  0) 0) |

| [12] |

刘虎. 军事话语及其传播研究:以《2010年中国的国防》白皮书为例[J]. 浙江传媒学院学报, 2015, (4): 14-19. (  0) 0) |

| [13] |

施旭. 涉中国防学术话语的修辞研究[J]. 外国语文研究, 2015, (5): 76-85. (  0) 0) |

| [14] |

施旭, 郭海婷. 学术话语与国家安全:西方安全研究是如何制造"中国威胁论"的[J]. 学术界, 2017, (5): 58-74. (  0) 0) |

| [15] |

付李琦.国防部例行记者会问答策略研究[D].武汉: 华中师范大学, 2019.

(  0) 0) |

| [16] |

Eemeren, F. H. van& A. F. S. Henkemans. Argumentation: Analysis and Evaluation(2nd ed.)[M]. NY: Routledge, 2017.

(  0) 0) |

| [17] |

Eemeren, F. H. van. Strategic Maneuvering in Argumentative Discourse: Extending the Pragma-dialectical Theory of Argumentation[M]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co., 2010.

(  0) 0) |

| [18] |

涂家金. 基于语用论辩理论的修辞批评[J]. 语言教学与研究, 2011, (1): 105-112. (  0) 0) |

| [19] |

Perelman Ch. The Realm of Rhetoric[M]. London: University of Notre Dame Press, 1982: 14-36, 90, 126.

(  0) 0) |

| [20] |

刘亚猛. 追求象征的力量[M]. 北京: 三联书店, 2004.

(  0) 0) |

| [21] |

Burke, K. The Rhetorical Situation[A]. L. Thayer. Communication: Ethical and Moral Issues[C]. NY: Gordon&Breach Science Publishers, 1973: 263-275.

(  0) 0) |

| [22] |

Martin, J. & P. White. The Language of Evaluation: Appraisal in English[M]. Beijing: Foreign Language Teaching& Research Press, 2008.

(  0) 0) |

| [23] |

张晓明. 新一轮"中国威胁论"透析[J]. 国防, 2018, (12): 23-27. (  0) 0) |

| [24] |

Garssen B. Ad hominem in Disguise: Strategic Manoeuvering with Direct Personal Attacks[J]. Argumentation&Advocacy, 2009, 45(1): 207-213.

(  0) 0) |

| [25] |

Kienpointner, M. Plausible and Fallacious Strategies to Silence One's Opponent[A]. Eemeren, F. H. van. Examining Argumentation in Context: Fifteen Studies on Strategic Maneuvering[C]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co., 2009: 61-75.

(  0) 0) |

| [26] |

Van Dijk, T. A. Opinions and Ideologies in the Press[A]. Bell, A&P. Garrett. Approaches to Media Discourse[C]. Oxford: Blackwel, 1998: 21-63.

(  0) 0) |

| [27] |

习近平. 习近平谈治国理政(第二卷)[M]. 北京: 外文出版社, 2017.

(  0) 0) |

2020

2020