21世纪是海洋的世纪,“谁控制了海洋,谁就控制了世界”,海洋是文明的发源地,是国家的军事屏障,是经济发展的宝库,也是政治博弈的重要平台,海洋在当今世界受到各国前所未有的重视,海洋对国家兴旺和民族复兴具有重大战略意义。海洋战略就是关于开发、利用和保护海洋的规划和布局,是国家整体战略的重要组成部分。

学界有关海洋战略的研究由来已久,研究内容涵盖宏观国际与微观国内两方面。在宏观国际层面,秉持着“知己知彼,百战百胜”的原则,为灵活应对各国海洋战略的变迁,及时调整新时代中国与其他国家海洋合作关系,也为了寻求其他国家建设海洋强国的经验借鉴,国内学者对韩国、俄罗斯、日本等邻国的海洋战略进行深入分析与对比。在微观国内层面上,学界的研究聚焦于某一具体海洋战略的分析,党的十八大提出的海洋强国战略对传统的海洋经济发展方式、海洋科技创新能力、海洋环境保护力度和海洋行政管理等方面都提出了新的要求和挑战,因此海洋强国战略成为学界研究的焦点,学者们围绕海洋强国战略对沿海地区海洋经济增长数量和质量的贡献、[1]海洋强国战略如何融进学校思想教育、[2][3]海洋强国战略对海洋行政管理改革提出的新要求等问题展开深入研究与讨论。[4][5]

总结历史经验才能把握未来,在新中国成立70余年和建党百年的重大历史节点上,在建设海洋强国的背景下,系统梳理与分析中国海洋战略变迁历程、总结变迁规律具有重大意义。尽管已经有学者试图从时间维度上梳理建国以来中国海洋战略的变迁历程,但是只回答了中国海洋战略“发生了什么变迁”,[6]却忽略了“变迁为什么会发生”“变迁过程中遇到了哪些阻力和推力”等重点问题。知其然,还要知其所以然。我们不仅要看到中国海洋战略在70多年历史长河中的变迁内容,还要深入剖析中国海洋战略变迁的整体形态以及推动海洋战略变迁的内外部动力及其变迁的阻力,把握中国海洋战略变迁规律,从而在新的历史节点上,为建设海洋强国、提高中国海洋话语权指明方向。

本文借助历史制度主义分析框架,对新中国成立以来的海洋战略进行历时性梳理,明晰我国海洋战略的变迁形态,从制度层面探究中国海洋强国战略演进的制度逻辑,找到海洋战略变迁的关键节点,分析推动其变迁的动力因素与其“变”中“不变”的稳定因素,把握我国海洋战略变迁的规律,在“第一个百年”奋斗目标实现的历史节点上,为中国未来海洋战略变迁提供经验和启示。

一、历史制度主义:一个分析框架20世纪80年代,新制度主义理论从经济学领域被广泛运用至政治学、社会学等学科领域,在对行为主义和多元主义扬弃的基础上,新制度主义形成了自己的三大主要流派:历史制度主义、理性选择制度主义和社会学制度主义。其中,历史制度主义成为分析制度稳定延续和制度变迁的主要视角和工具。

历史制度主义既可以考察制度的持续性和稳定性,也可以解释制度变迁,[7]它具有三大基本特征。第一,历史制度主义的研究对象是广义的制度。历史制度主义对于“制度”的界定较宽泛,它认为“制度”是指“经过长期存在已经定型的人类行为样式”(a set of regularized patterns of human behavior),凡是能够影响个人和集体决策及行为的制约因素均在历史制度主义讨论的范围里,[8](P90-113)制度的具体含义随着研究问题的不同而存在差异。历史制度主义的直接知识渊源——国家中心范式认为,国家是具有“行动主体”和“制度结构”双重角色的社会存在,具有鲜明的制度色彩,[9]由国家制定的国家战略则具有强大的制度影响力。第二,历史制度主义的研究核心是“历史”和“脉络”。历史制度主义将制度作为一种“脉络”,主张关注宏观的制度脉络,并分析其历史过程,研究宏观制度脉络与微观行为之间的互动关系。简言之,历史制度主义最显著的特征之一,就是重点关注制度的历时性进程,以寻求制度形成和变迁最合理的解释。第三,历史制度主义将研究焦点放在中观制度上,探究影响中观制度变迁的关键节点和使中观制度保持稳定的路径依赖。彼得·霍尔从宏观、中观和微观三个层面细化了制度的含义,所谓“中观制度”就是指有关国家和社会基本组织结构的框架,中观制度对社会集团之间的权力关系、国家政策的制定和执行产生影响。[8]

从历史制度主义视角分析新中国成立以来中国海洋战略的演进历程具有三方面的契合性。第一,从历史制度主义的研究对象——广义的制度来看,中国的海洋战略具有明显的制度属性和制度影响力,不仅影响着国内社会海洋经济、政治、文化的发展方向,也影响着国际海洋关系的走向,因此,海洋战略是可以作为历史制度主义研究对象而存在的。第二,从历史制度主义的研究核心——“历史”和“脉络”来看,新中国海洋战略已有70余年的历史,形成了较为丰富的制度历史和较为清晰的制度脉络。第三,从历史制度主义的研究焦点——中观制度的路径依赖和关键节点来看,新中国成立以来的海洋战略演进中存在着明显的路径依赖的特点和推动海洋战略变迁的关键事件。因此,历史制度主义与国家海洋战略具有研究对象、研究核心与研究焦点三方面的契合性,使用历史制度主义分析新中国成立以来的国家海洋战略是适切的。

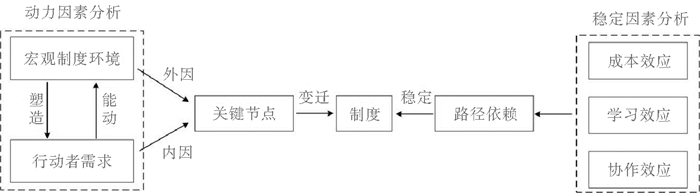

历史制度主义分析范式以时间为轴、以中观制度作为变量,剖析影响中观制度在历史过程中变迁和稳定的因素。[10]本文立足于历史制度主义的研究焦点——中观制度的关键节点和路径依赖,从动力因素和稳定因素两个维度构建起中国海洋海洋战略的分析框架(见图 1),试图探究新中国成立以来我国海洋战略变迁的形态,把握我国海洋战略变迁规律,为现行的海洋战略指明前进的路径。

|

图 1 历史制度主义分析框架 |

制度变迁的动力因素就是推动制度形成和变迁的动力因素及其作用形式,包括外部动力和内部动力。

外部动力就是宏观制度环境,是制度所处的情景和环境。历史制度主义十分关注对宏观脉络与制度复合模式的分析,它认为任何制度都处在特定的制度情景中,制度情景和环境的变化势必会导致制度的调整和变迁,[11]如果脱离所处的社会、经济、政治的宏观环境来研究制度,就会失去应有的解释力。[12]制度宏观环境主要包括国际形势、社会经济发展、政治体制变革、文化意识改变等内容。[13]社会经济发展为制度变迁提供物质基础; 政治体制为制度变迁提供政策和制度环境; 文化意识为制度变迁提供思想根源。[7]

内部动力就是行动者在制度变迁中的推动力。历史制度主义认为,行动者是指在制度演进过程中,对制度形成、变迁和均衡产生重要影响的组织或个人。行动者基于自身利益和观念,利用权力的非对称性,推动制度变迁,是制度变迁的重要动力。[14]在国家海洋战略的选择和变迁中,党中央、国务院以及国家重要领导人等构成主要的行动者。

制度变迁的内外部动力,即宏观制度环境与行动者之间也存在互动关系,宏观制度环境对行动者有塑造作用,行动者也可以发挥能动性影响和改造宏观制度环境。宏观制度环境与行动者共同推动关键节点的形成,从而对制度变迁产生影响。关键节点是指“历史发展中的某一重要转折点,在这一节点上,政治冲突中的主导一方或制度设计者们的某一重要决策直接决定了下一阶段政治发展的方向和道路”。[14](P286)

(二) 制度存续的稳定因素分析历史制度主义认为,制度的变迁和存续并不是二元对立的,两者不能截然分开,且制度的存续和稳定才是常态。这是历史制度主义对功能主义的否定,功能主义认为只要制度环境发生变化,制度就会变化,历史制度主义秉持着“历史因果关系”否认该观点,认为制度变化是一个极为复杂的过程,尤其强调历史和时间顺序对制度的深刻影响,历史产生的影响会延续至今,这种历史因果关系就使得即使制度环境变化,制度也会呈现出存续和稳定的倾向。

历史制度主义将制度存续的稳定因素概括为路径依赖。路径依赖是指过去的制度设计对现在仍然产生影响,后一阶段制度对前一阶段制度有所继承和延续,现在的制度在没有突发的、猛烈的外部因素的冲击下,会表现出制度稳定性或惰性,现有的制度会沿着既往的制度设计前进。要辩证地看待路径依赖,如果初始制度形成后具有报酬递增的效果,制度的稳定和延续有利于社会秩序的稳定和社会福利的增加,则为良性的制度依赖,即制度的自我强化; 如果初始制度的效能逐渐降低,阻碍制度创新,则为恶性路径依赖,即制度锁定。[15]

产生制度路径依赖的原因是多样的。一方面制度具有高昂的退出成本,制度在设立之初耗大量人财物力成本,且设计者在设计时会有意或无意设置较高的制度退出门槛,以保证制度的稳定; 另一方面,制度具有学习效应,制度形成并实施后,行为者会调整自身行为适应制度,且制度也在学习和自我完善; 最后,制度也具有协同效应,制度以复合体的形式发挥作用,一项制度的变迁必然导致相关制度同时变迁,这是极为复杂且高成本的,因此制度往往保持稳定和持续的倾向。

二、制度轨迹及变迁形态:海洋战略的“变”与“不变” (一) 制度轨迹——海洋战略的“变” 1、1949年—1977年:以海洋防御为核心的海洋战略阶段新中国成立后至改革开放前,我国海洋战略以海洋防御为核心。新中国成立初期的海洋战略侧重于军事防御,以积极的海上防御为主要原则,维护海洋安全,巩固新生政权,这一时期的海洋防御战略可以从防卫力量、防卫范围和防卫内容三个维度理解。在防御力量建设上,以建设一支强大的海军为核心目标,毛泽东在视察海军舰艇部队时多次题词:“我们一定要建立强大的海军”; 在防御范围上,我国奉行沿岸防御和近岸防御的海洋防御战略,“要把一万多公里的海岸线筑成海上长城”; 在防御内容上,中国为维护海洋主权,主要从宣示海岛主权、发布领海声明、收回丧失海权等方面作出了努力,提出“和平解放台湾”的构想,并通过国内立法、岛礁建设、标绘地图等方式维护中国在南海诸岛的主权; [16]1958年发布《中华人民共和国关于领海的声明》,明确了中国主张12海里的领海宽度。

2、1978年—2001年:以发展海洋经济为核心的海洋战略阶段改革开放至2002年党的十六大召开前,我国海洋战略以发展海洋经济为核心。改革开放后,我国确定了以经济建设为中心,实行改革开放的发展方略,我国的海洋战略的重心也从维护海洋安全转向发展海洋经济,海洋经济发展战略以开放海洋和开发海洋为核心。从20世纪80年代到90年代之间,我国逐渐形成了多层次、宽领域的“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地”的对外开放格局。这一时期,海洋运输业、船舶制造业、海上石油业、海洋生态等海洋产业都取得了长足进展,同时注重海洋资源开发,发展海洋科技,向深海、极地领域进军。

3、2002年—2011年:以海洋合作为核心的海洋战略阶段党的十六大召开后至党的十八大召开前,我国海洋战略以海洋合作为核心。21世纪是海洋的世纪,各国在海洋领域的竞合关系明显,1994年《联合国海洋法公约》的生效使国际对海洋及其资源开发、利用、管理与保护方式向着交流合作的方向转变。2002年党的十六大后,以胡锦涛为核心的党中央先后提出“和谐世界”与“和谐海洋”的理念,我国由此进入建设“和谐海洋”的阶段,[6]开展海洋合作成为这一时期我国海洋重点战略。我国海洋合作对象增多,涵盖与大国的合作、与周边国家的合作以及与发展中国家的合作; 国际海洋合作的领域主要是环境保护、海洋防灾减灾等低敏感领域,包括中越北部湾合作、中印海洋合作等。此外,在《联合国海洋法公约》指导下,中国积极推进海洋领域的管理和立法工作,以便接轨国际,更好开展国际合作,如2004年通过的《中华人民共和国港口法》、2009年通过的《中华人民共和国海岛保护法》等。

4、2012年至今:以海洋强国建设为核心的海洋战略阶段党的十八大召开至今,我国海洋战略以海洋强国建设为核心。习近平总书记在世界百年未有之大变局背景下提出海洋强国战略。海洋强国战略是实现中华民族伟大复兴的关键战略之一,具有系统性、科学性和全面性。海洋强国战略是一个战略体系,包括推动海洋经济转型和陆海经济一体化高质量发展的海洋经济战略,以建设与我国国家安全和发展利益相适应的现代海上军事力量为核心的海洋安全战略,“人海和谐”的海洋生态战略,以“海上丝绸之路”建设、发展全球蓝色伙伴关系、推动构建海洋命运共同体为重点的深度参与全球海洋治理战略。海洋强国战略最大的亮点在于,它不仅是关注中国自身发展的战略,更是中国主动担当大国责任的生动体现,中国将为解决全球海洋问题贡献更多中国智慧、中国方案与中国力量。

(二) 制度轨迹——海洋战略的“不变”我国海洋战略之所以“不变”,主要是存在一定的路径依赖。总体来看,新中国成立以来的海洋战略呈现出渐进演进的特点,具有一定的稳定性,虽然关键节点将制度历程划分为几个阶段,但是不同阶段之间存在一以贯之的脉络,即路径依赖。我国海洋战略的路径依赖性表现在价值导向、变革力量和战略体系自身的稳定性。

1、价值导向的依赖:始终贯穿着马克思主义义利观和中华传统文化的价值观海洋防御战略阶段的“求同存异”理念,海洋经济发展时期的“搁置争议、共同开发”“一国两制”理念,“和谐海洋”理念,“人类命运共同体”理念都是马克思主义义利观和中华传统文化价值观的体现。马克思主义思想是中国共产党思想的宝库之一,马克思主义义利观追求集体主义和人类整体利益; 中华传统文化中“仁政”“大同”“以和为贵”“中庸”等思想渗透在中国海洋战略中,体现为中国在海洋发展中崇尚和平、中庸的价值导向。

2、变革力量的依赖:始终坚持中国共产党的领导在新中国成立70余年的海洋战略变迁中,始终坚持党的集中统一领导,这保证了海洋战略“变”中的“不变”。中国共产党的海洋战略是一个连续统一的体系,中国共产党在海洋领域的决策是科学的、符合国际发展大势和中国发展实际的,在复杂多变的国际环境和国际形势中,它着眼于国家海洋长远利益,始终将国家海洋主权和领土完整放在首位,维护国家海洋权益,重视开发海洋资源,发展海洋经济,处理国际海洋争端,促进全球海洋文化交流,打造美丽的海洋环境。

3、战略体系自身的依赖:战略体系内容发展到较为完善的阶段战略体系自身就具有较强的稳定性,海洋战略体系经过丰富和完善,已经可以较为稳定地划分为:海洋安全战略、海洋经济发展战略、海洋科技战略、海洋文化战略、海洋生态战略等。即便随着时代发展,海洋战略体系的维度不断被完善和细分,无论海洋战略的内容如何变迁,但在大的框架上,仍然遵循这些最基本的战略类型。通过前面的梳理不难看出,我国海洋战略在70多年的发展中,仍然主要涉及海洋安全战略、海洋经济发展战略等战略类型。

(三) 制度变迁形态——渐进的层叠式制度变迁James Mahoney与Kathleen Thelen将制度变迁的类型划分为:制度更替、制度转换、制度漂移与制度层叠。[17]制度更替是制度的突变,制度转换、漂移与层叠属于渐进的制度变迁。制度更替必然蕴含着旧制度的废止和新制度的产生; 制度转换是对原有制度的重新诠释; 制度漂移经常表现为制度“越轨”,制度虽被严格执行,但制度所处的情境改变,从而导致制度的实际效果改变; 制度层叠则是制度的新规则叠加至旧规则之上,使制度产生新的效能。[18]

纵观新中国成立以来我国海洋战略的变迁历程,我国海洋战略历经了海洋防御战略、海洋经济发展战略、海洋国际合作战略、海洋强国战略四个阶段的历史变迁,整个变迁过程既没有发生猛烈、激进的制度更替,也未出现“阴奉阳违”的制度转换,也未呈现“名存实亡”的制度漂移,我国海洋战略制度变迁是党和国家基于国际环境和国内实际的主动选择,这种变迁是国际国内良性互动以及政府、企业、人民良性互动的结果,这四个阶段的变迁属于渐进的层叠式制度变迁。我国海洋战略的历史变迁过程之所以呈现出渐进、层叠的特征,主要有两方面原因:第一,从战略出现的时间顺序的维度来看,时间点和顺序对制度分析具有重要意义,只要存在制度报酬递增和路径依赖现象,早期事件比后期事件的影响力就更显著。海洋战略的重要性与该战略出现时间的顺序性成正比,也就是说,前一阶段海洋战略因为对于国家来说更加重要和属于基础层面,所以出现的时间更早,即在特定的历史时期内,我国对海洋安全、海洋经济发展、海洋国际合作和海洋强国的战略需求是有时间顺序的。在这种情况下,新战略的出现就不可能完全替换掉既存的海洋战略,我国海洋战略的变迁只能是层叠,我国海洋战略体系基于海洋安全战略、海洋经济战略、海洋国际合作战略和海洋强国战略叠加的基础上,不断被丰富和完善,焕发出更大的制度效能。第二,从制度互补性的维度来看,制度是一个复合体,只有相互关联的制度发生共时性变迁,才可能导致制度的颠覆。我国海洋战略在纵向上,向上包含在国家总体战略之中,向下囊括着海洋经济战略、海洋环境战略、海洋外交战略等多种战略类型; 我国海洋战略在横向上,在陆海统筹理念的指导下,与陆地上各种发展战略也存在着千丝万缕的联系。“牵一发而动全身”,我国海洋战略通常只能是渐进的。

总之,我国绝大多数政治制度均是渐进变迁的,这是学界不争的事实。我国海洋战略亦是如此,四个阶段的历史变迁过程是从当时社会现实出发的逐步调整和完善的过程,是一种类似于进化的过程。

三、中国海洋战略变迁的动力因素分析 (一) 内部动力分析:行动者的“海洋需求层次”历史制度主义认为微观行动者是推动制度变迁的内在动力,既包括组织,也包括个人。在我国海洋战略的变迁中,党和政府在战略制定和变迁中发挥了重要推动作用,党和政府在治理理念和权力关系下,在把握国际形势和国内需求的基础上,充分发挥主观能动性,在国家海洋战略中发挥重要作用。

国家海洋需求是党和政府制定海洋战略的根本遵循,也是中国海洋战略的内在动力。新中国成立以来,海洋战略的选择与变迁反映了国家对海洋需求的变化。总体来看,国家的海洋需求是丰富多样的,但海洋需求作为海洋战略的抽象反映,不可避免地受到一国发展阶段和领导层认知等因素的影响,因而海洋需求带有一定的主观性和顺序性,表现为在不同历史时期,某一海洋需求占据主导和优先地位,其他海洋需求占据次要地位。

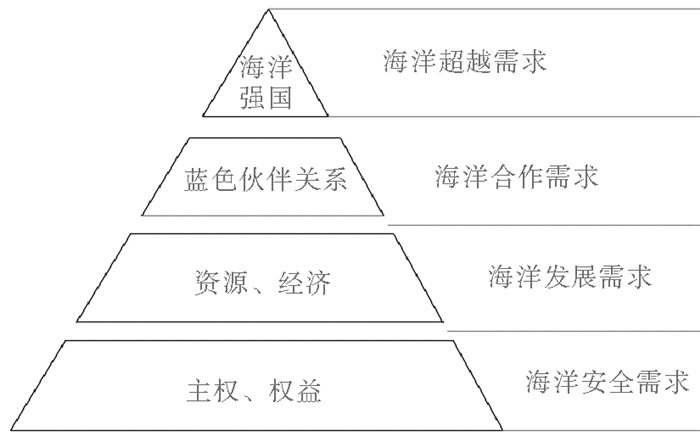

柏拉图在《理想国》中谈到:“当一个国家最像一个人的时候,它是管理得最好的时候。”[19](P271)柏拉图意在强调国家管理的整体性与协调性。该观点在海洋战略体系的建设中也同样适用。通过梳理新中国成立以来我国海洋战略的变迁历程发现,我国海洋战略体系在一定程度上是符合马斯洛需求层次理论的。基于此,本文提出“海洋需求层次理论”,即国家的海洋需求大致可划分为从低到高的阶梯状的四种需求:海洋安全需求、海洋发展需求、海洋合作需求、海洋超越需求(见图 2)。

|

图 2 海洋需求层次 |

1、海洋安全需求是指国家对于维护海洋主权和领海完整的需求。海洋安全需求是最基础,也是最核心的需求,是国家制定海洋安全战略的根本遵循,既包括传统的海洋政治安全需求和军事安全需求,也包括海洋经济安全需求、海洋生态安全需求等非传统的海洋需求。海安才能国安,我国在1949年新中国成立至1978年改革开放之前的这段时间内,面临诸多海洋政治安全、海洋国土安全和海洋军事安全等传统安全问题,此时安全问题的重要性远高于发展问题,因此,1949年至1977年间,我国对于海洋安全的需求最为紧要和迫切。

2、海洋发展需求是指国家在生存和发展中对利用海洋资源和发展海洋经济的需求,类似马斯洛需求层次中的生理需求。根据马斯洛需求层次理论,生理需求是最基本需求,但在我国海洋需求中,海洋发展需求是次于海洋安全需求的,这主要是由于我国地大物博,在一定时期内,我国生存发展主要依赖于陆地资源,忽视了对海洋资源的需求。1978年改革开放后,经济发展问题被置于前所未有的高度,1992年党的十四大提出我国进行经济体制改革,集中精力提高经济建设。1978年至2002年党的十六大召开前,我国具备良好的国内条件和有利的国际环境,适合加快发展海洋经济,注重海洋资源的开发,海洋发展需求成为这一时期的主要需求。

3、海洋合作需求是指在国家发展到一定阶段会产生寻求国际海洋合作的需求。这种需求的产生可能由于国际总体合作形势,也可能是出于一国维护海洋安全、发展海洋经济的考虑。进入21世纪后,各国纷纷开发、利用和经略海洋,各国围绕海洋资源和权益产生的国际关系也日益曾多。2002年党的十六大召开,我国提出“和谐海洋”“和谐世界”的理念,和平、合作利用海洋成为党的十六大后我国主要的海洋需求。

4、海洋超越需求是指国家海洋能力足够强大时,国家发展海洋的动机可能会超出一国发展自我的狭隘观念,转而追求实现全人类的海洋利益,造福全人类。2012年党的十八大首次提出海洋强国建设,此时的中国已进入新时代,此时的世界正处于百年未有之大变局,中国实施海洋强国战略,实现更宏大的海洋战略需求——维护全人类的海洋利益,海洋强国战略核心之一就是深度参与全球海洋治理,这为解决全球海洋问题贡献了中国智慧和中国方案。

(二) 外部动力分析:国际形势变幻、经济体制转型、战略观念更新 1、国际形势变幻任何国家都不可能是一座孤岛,随着全球化兴起和加深,国际政治经济形势成为影响国家战略制定和变迁的外部因素。通过梳理我国海洋战略70多年的变迁历程不难发现,每一阶段海洋战略的选择和变迁都是党和国家领导人基于对国际环境与国际形势的科学研判做出的。

新中国成立初期,国家收回了包括绝大部分海权在内的国家主权,但是国家安全仍然受到国内外的巨大威胁和挑战。在国内,新中国成立之时,解放战争尚未完全结束,台湾等地区尚未解放。在国际上,美苏冷战局势严峻,以美国为首的西方阵营在海上封锁新中国,阻挠各国商船进入新中国港口; 20世纪60年代,苏联实行对外扩张政策,中苏关系破裂。因此,这一时期我国海洋战略以海洋防御为重点目标。

1978年至2002年,国际关系发生深刻变化,这一时期,中美关系正常化,且于1979年1月1日正式建交,苏联逐渐收缩,直至1991年12月解体,冷战结束,世界格局新旧交替。邓小平审时度势,作出了“和平与发展”成为时代主题的准确判断,我国抓住这一战略机遇期,确定了以经济建设为中心,实行改革开放的发展方略,我国的海洋战略的重心也从维护海洋安全转向发展海洋经济。

1998年,国际海洋年之后,海洋引起国际普遍重视。21世纪是海洋的世纪,这一时期,世界各国对海洋及其资源的争夺与竞争加剧,国际海洋关系呈现对立趋势。1994年,《联合国海洋法公约》的生效使国际对海洋及其资源的开发、利用、管理与保护的手段向着交流合作的方向转变。在海洋合作的国际背景下,胡锦涛总书记先后提出“和谐世界”与“和谐海洋”的理念,开展海洋合作成为这一时期海洋重点战略。

党的十八大以来,世界处于大发展大变革大调整时期,虽然和平与发展仍然是时代主题,但国际形势越发复杂严峻,全球性问题更加突出:大国博弈加剧、治理赤字增加、世界经济形势低迷……以习近平同志为核心的中央领导集体在百年未有之大变局和中华民族伟大复兴的历史征程中,提出全面建设海洋强国。

2、经济体制转型经济基础决定上层建筑,经济体制直接作用于经济发展状况,经济发展状况深刻影响国家战略,国家海洋战略作为国家战略中的关键部分不可避免受到经济体制的影响。新中国成立初期,经济体制仍以自给自足的封闭式经济为主,海洋战略以维护国家安全、保障自给自足的经济为目标; 1978年改革开放,我国逐步建立起“经济特区—沿海开放城市—沿海经济开放区—内地”的对外开放格局,外向型经济起步; 1992年,党的十四大提出我国经济体制改革目标是建立社会主义市场经济体制,国家更加重视海内外商品经济和贸易发展,因此这一时期海洋战略以发展海洋经济为主; 新时代中国经济处于转型期,且已具有巨大的海外经济利益,因此海洋战略体系更加全面,要维护全球海洋秩序稳定,保障我国海洋权益和利益。

3、战略理念更新中国海洋战略包括海洋战略主体、客体、战略方式等。海洋战略主体是制定或贯彻海洋战略的主体,海洋战略客体是指海洋战略的指向,海洋战略方式是指实现海洋战略目标的途径。国家在每一阶段对参与海洋战略主体、客体和实现方式的理念,也推动了海洋战略的变迁。

新中国成立初期,党和政府是海洋战略制定主体,军队是维护海洋安全的重要力量; 国家海洋战略客体是海洋安全领域,战略目标在于“巩固海防,抵御侵略”; 落实海洋战略的方式主要是建设一支强大的海军,在沿岸和近岸地区开展海军舰艇部队的活动。改革开放后,国家“以经济建设为中心”,党和国家仍然是海洋战略制定的主体,并积极参与国际海洋规则制定的活动,贯彻海洋经济战略的主体扩大到涉海产业和部门,在沿海经济开放格局下积极实施“走出去战略”; 这一时期海洋战略客体从海洋安全领域扩展到海洋经济领域。2013年后,海洋强国战略拓展了海洋战略主体,企业、社会组织、公民等都可以影响或推动海洋战略的制定或落实; 海洋战略的客体丰富为海洋国际秩序领域、海洋经济领域、海洋安全领域、海洋生态领域等; 实现海洋战略的方式为和平、发展、合作、共赢等方式。

四、中国海洋战略“不变”的稳定因素分析历史制度主义认为,正是由于成本效应、学习效应和协作效应的存在,才会产生路径依赖。

(一) 成本效应成本效应是指高昂的制度退出成本。一项制度从提出到正式实施要经过酝酿、讨论、审查等多个环节,每个环节都是利益相关者博弈的过程,需要耗费时间、精力、金钱等成本,且当一项制度稳定下来后,实质上是对利益相关者的权威性分配,这个过程会产生复杂的利益相关关系,一旦制度中止或更替,则会对利益相关者带来损失,甚至可能会引发矛盾冲突,这就是高昂的制度退出成本。在海洋战略的变迁中,海洋战略涉及到我国政府与海洋企业之间、我国政府与参与海洋活动的公民之间、我国与其他国家之间的关系,国内外和平与稳定的要求决定了我国海洋战略不可能发生剧烈的制度突变,势必会存在路径依赖。

(二) 学习效应学习效应包括制度本身的学习效应和行为体的学习效应。制度本身的学习效应是一项制度会在其发展过程中,会依据外部反馈来调整制度自身,从而使制度更具适应性。我国海洋战略经历了70余年的变迁,已经形成较为完备的战略体系框架,制度变迁只是基于国内海洋需求和国际形势做出的制度微调或制度叠加,海洋战略这种自我不断完善的学习效应是产生制度依赖的重要原因之一。不仅制度本身如此,受海洋战略影响和规制的行为体也在学习效应的影响下,主动改变自身行为以适应我国海洋战略,一旦海洋战略频繁发生突变,行为体行为的调整和转变也十分困难,因此,海洋战略呈现出趋向稳定和存续的倾向。

(三) 协作效应协作效应是指海洋战略与其他国家战略之间、海洋战略内部各部分之间会彼此适应,产生匹配、协作的效应。海洋战略提出后,必然伴随着一系列正式和非正式规则的补充和解释,比如中央和各沿海省市政府部门出台的与海洋战略相适应的海洋发展规划、海洋国土空间规划、海洋生态环境保护规划等具体规划。海洋战略与这些配套规划之间是有机整体,庞大的规则体系使得海洋战略变迁变得更加困难。

我国海洋战略变迁中的路径依赖是必然的,且是利大于弊的。这是因为海洋战略具有极强的指导性,深刻影响着海洋经济、文化、外交等方面的政策制定,调整着相关利益主体的关系。“牵一发而动全身”,如果海洋战略发生突变型变革,将会引起一连串不良的反应,甚至危害社会稳定。因此,从这个角度上说,海洋战略中的路径依赖是良性的,有利于保持海洋战略的可持续性和稳定性。

五、结论与建议本文系统梳理了新中国成立以来我国海洋战略的历史变迁过程,总结了各历史时期主要特征,基于历史制度主义视角,分析了我国海洋战略变迁制度形态、变迁的动力因素和稳定因素,得出以下结论:

第一,我国海洋战略变迁呈现出渐进的层叠制度变迁形态,海洋战略的新规则是叠加在旧规则之上的,使海洋战略在不同历史时期焕发新的制度效能。

第二,推动海洋战略变迁的内在动力为“海洋需求层次”,即海洋安全需求、海洋发展需求、海洋合作需求、海洋超越需求; 外在动力是国际形势的变化、国家政治经济发展的变化和战略理念的变革。

第三,中国海洋战略“变”中“不变”的主要原因在于制度的路径依赖,在高昂的制度退出成本、制度学习效应和协同效应的影响下,路径依赖表现为海洋战略价值导向、变革力量和战略体系自身的稳定性。

总结历史是为了展望未来。现行的海洋强国战略应该汲取历史经验,把握变迁规律,以实现战略目标。为此,本文提出以下建议:

第一,保持海洋强国战略与宏观制度环境的匹配度——深度参与全球海洋治理。深入分析海洋强国战略所处的宏观情境和环境,明晰推进海洋强国战略的优劣势,有利于立体化地推进海洋强国建设。尽管和平与发展仍然是当今时代的主题,但世界处于百年未有之大变局,国际形势复杂严峻。海洋国际争端加剧,主权国家的主权和海洋权益受到威胁,全球公域中的资源环境可持续发展面临危机,全球海洋问题严重,海洋治理陷入困局,原有的海洋秩序遭到破坏,全球海洋治理赤字,全球亟需建立一种平等、和谐、包容、合作、共赢的国际海洋新秩序,实现全球海洋治理的“善治”。为维护全人类的海洋权益和利益,海洋强国战略要推动海洋强国战略与国际大环境的匹配,将海洋合作理念上升至推动构建更加公平、正义的国际秩序的高度,统筹国内国外两个大局,推动海洋人类命运共同体的构建,实现政治持久和平、环境普遍安全、经济共同繁荣、文化开放包容和生态清洁美丽的全球治理目标,增强中国海洋强国战略与全球海洋治理的有效对接与融合。

第二,增强海洋强国战略对各类海洋需求的满足度——积极协调各类用海需求。党的十八大报告明确提出:“提高海洋资源开发能力,发展海洋经济,保护海洋生态环境,坚决维护国家海洋权益,建设海洋强国。”自海洋强国战略提出至今,其维度随着国家用海需求的提出而不断丰富,习近平总书记的海洋战略在宏观上满足了海洋经济、海洋科技、海洋生态和海洋安全的四类基本需求,各省市在具体实施海洋战略的过程中,要结合地方实际,瞄准省市内部各类海洋战略需求,以海洋高质量发展助推省市高质量发展,以省市高质量发展推动全国高质量发展,进而完成海洋强国建设的历史使命。

需要注意的是,本文在宏观层面大致梳理了我国海洋战略的变迁历程,并未持续追踪某一具体领域海洋战略的历史变迁,如果能够持续追踪某一海洋战略,可能在制度变迁形态上有新的发现。另外,在百年未有之大变局背景下,探讨如何完善面向全球海洋治理的海洋强国战略体系在新时代具有更重要的战略意义。

| [1] |

余璇, 沈满洪. 海洋强国战略对沿海地区经济增长效应检验[J]. 统计与决策, 2022, (1): 126-130. (  0) 0) |

| [2] |

李海凤, 王国强. 海洋强国战略思想融入高校思想政治理论课研究[J]. 学校党建与思想教育, 2019, (15): 84-86. DOI:10.3969/j.issn.1007-5968.2019.15.025 (  0) 0) |

| [3] |

贾文武. 论对大学生强化"建设海洋强国"战略措施的思想教育[J]. 学校党建与思想教育, 2016, (12): 66-68. (  0) 0) |

| [4] |

娄成武, 崔野. 海洋强国视域下的省级海洋行政机构改革: 回顾与展望[J]. 社会科学研究, 2020, (6): 54-62. DOI:10.3969/j.issn.1000-4769.2020.06.008 (  0) 0) |

| [5] |

王双. 海洋强国战略背景下我国海洋综合管理转型升级路径初探[J]. 当代经济管理, 2017, (7): 32-37. (  0) 0) |

| [6] |

廖民生, 刘洋. 新中国成立以来国家海洋战略的发展脉络与理论演变初探[J]. 太平洋学报, 2019, (12): 88-97. (  0) 0) |

| [7] |

于莎, 张天添. 我国农村成人教育政策的历史变迁与制度逻辑——基于历史制度主义分析[J]. 现代远距离教育, 2021, (3): 31-37. (  0) 0) |

| [8] |

Sven Steinmo, Kathleen, and Frank Longstreth. Structuring Politics: Historical Institutionalism in Comparative Analysis[M]. Cambridge University Press, 1992.

(  0) 0) |

| [9] |

曹胜. 国家中心范式中的新制度主义——一项对理论演进的分析[J]. 浙江社会科学, 2021, (8): 46-53. (  0) 0) |

| [10] |

马廷奇, 郑政捷. 从"重点"到"一流": 历史制度主义视角下我国学科建设制度的变迁逻辑[J]. 高校教育管理, 2022, (2): 47-58. (  0) 0) |

| [11] |

李青, 钱再见. 历史制度主义视角下民主党派民主监督制度变迁逻辑[J]. 学习论坛, 2021, (2): 47-54. (  0) 0) |

| [12] |

Steinmo, Sven. Taxation and Democracy: Swedish, British and Ameracan Approaches to Financing the Modern Sttate[J]. New Haven Tale University Press. 1993: 12.

(  0) 0) |

| [13] |

张曦琳. 中国高等教育评估制度变迁的回眸与前瞻——基于历史制度主义视角[J]. 重庆高教研究, 2021, (1): 77-86. (  0) 0) |

| [14] |

何俊志. 结构、历史与行为: 历史制度主义对政治科学的重构[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2004.

(  0) 0) |

| [15] |

田湘波. 路径依赖和关键节点理论视角下的巡察制度变迁[J]. 宁夏社会科学, 2021, (2): 48-54. (  0) 0) |

| [16] |

郑宏, 梁巍. 论中国南海领土主权和海洋权益的历史延续性[J]. 中国军事科学, 2016, (6): 52-62. (  0) 0) |

| [17] |

James Mahoney and Kathleen Thelen. Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency and Power[M]. Cambridge University Press, 2010: 15-16.

(  0) 0) |

| [18] |

张佳威. 走向选举与协商的复合: 改革开放以来基层民主的变迁——以历史制度主义为分析视角[J]. 社会主义研究, 2020, (4): 86-94. (  0) 0) |

| [19] |

(希腊)柏拉图著, 郭斌和, 张竹明译. 理想国[M]. 北京: 商务印书馆, 2017.

(  0) 0) |

2022

2022