① 原文标题为“Privatization of the Police”,收录剑桥大学出版社即将出版的Cambridge Handbook of Privatization (2020)。感谢作者及原出版社授权翻译发表。北京大学法学院戴昕老师为本文翻译提供了指导,在此表示感谢。

一、什么是警察力量私人化 (一) 法律对私人化的专门限制在私人化这一问题上,警察面临比其他部门更多的限制,因为保障公民的安全是所有国家的核心使命。[1]在预防犯罪和其他针对公共安全和秩序的危险方面是如此,在刑事责任追诉方面就更是如此。私人安保固然可以保护私有财产,但广义上的“法治”会对公共安全活动的私人化施加限制,尤其是会限制刑事责任追诉活动的私人化。虽然程度不同,但所有法治政府都认可国家对暴力的垄断。②而在一些国家中,对这一政府核心职能的私人化面临着更加严苛的限制。③比如在德国,这不仅涉及有关国家必要职能的一般议题,也牵涉与警察职能有关的所谓“公共服务保留”问题(《联邦宪法》第三十三条第四款)。[2]甚至一些没有这类具体宪法规范的国家也会认同一种观点:“政府官员是(某些)活动得以凭借国家名义开展的必要条件”。[3]因此,将主要职能实实在在地转交给私人部门,[3]或者说“实质性私人化”,在警察部门是不可能合法发生的。而此处的国际共识则是国家不应全然放弃警察职能,甚至不应该将这一职能委托给私人部门。

② 持很强怀疑态度的简短评论,by David A. Sklansky, “Private Police and Democracy, ” American Criminal L. Rev. 43 (2006): 89-105.

③ 印度的情况,see Nandini Sundar v. Chattisgarh (2011) 7 SCC 547,其中印度最高法院就在短期内任用特别警官这一问题曾指出:“这是关键的政府职能,不能被剥夺,也不能通过设置一些政府对其控制程度不同的官员来加以转移。这些职能必须由政府完全控制的力量或人员来行使。”转引自Avihay Dorfman and Alon Harel, “Against Privatization As Such, ” Oxford Journal of legal Studies 35 (2016): 400-427, p. 410.

因此,警察部门出现的“私人化”是更宽泛意义上的,通常以更为间接的方式发生。私人安保服务对国家和地方警察力量会起到支持和补充的作用。但这些私人安保投入可能会同时激励国家减少其自身的警察力量和公共安全开支。[4]基于前面提到的原因,真正的警察职能外包——即将通常由政府官员保留的权力授予私人安保——的情况是十分有限的。许多国家在机场安保领域出现了一定程度的警察私人化(而这在德国宪法上有特定依据)。而政府也会在许多其他领域雇佣民用私人安保,尽管并不赋予其警察的核心权力。在一些国家,法律学理上会讨论对各类警察职能进行私人化时存在的宪法约束。④原则上,如果警力外包只会涉及一些与保护国家和私人经济活动紧密相关的细分业务,那么减少政府介入⑤或直接用私人安保力量取代警察的私人化措施,在宪法上会面临相对更少的障碍。

④ 在美国,法学讨论主要围绕禁止委任原则(Non Delegation-Doctrine)展开; see e.g. David M. Lawrence, “Private Exercise of Governmental Power, ” Indiana L J. 61 (1968): 647-695; Jody Freeman, “The Private Role in Public Governance, ” New York U. L. Rev. 75 (2000): 543-675, pp. 543-580;主要从政府行为规则角度展开的论述,见Gillian E. Metzger, “Privatization as Delegation, ” Col. L. Rev. 103 (2003): 1367-1502, pp. 1369 ff.

⑤ 一些作者将这一现象视为“私人化”更宽泛定义的一部分。see e.g. Ronald A. Cass, “Privatization: Politics, Law, and Theory, ” Marquette L. Rev. 71 (1988): 449-523, pp. 449-451.

(二) 国家权力与私人警务权利的差异作为私人化实现的障碍一般而言,“私人化”意味着公权机关的任务和手段在向私人部门转移时内容基本不变。但这并不适用于警察职能及与之配套的法律授权依据。

首先,警察能够合法承担的任务比民用私人保安广泛得多。有关刑事检控的法律,以及与之相关的用于保护犯罪嫌疑人的宪法规范,均只适用于公共警察力量。法律从不会授权私人保安在公诉程序中调查和追踪犯罪嫌疑人。他们能做的只有收集信息以协助警察开展官方调查。和每个公民一样,私人保安有时会扣押当场抓获的罪犯,但他们必须及时将这些人转交警察。如果作为受害人的雇主希望避免与公诉事件相关的负面曝光(比如遭受保险诈骗和员工数额较小的盗窃),其私人安保可依赖一些内部的民事惩罚措施解决问题,比如要求赔偿或对涉事员工停薪停职。⑥公私安保在预防犯罪领域同样存在着较大的差异。虽然警察和私人安保人员都寻求预防犯罪,但对警察来说,公共安全概念的含义是更广的。警察必须执行法律,并同时保障私权和公共性权利,后者包括执行交通规则和保障言论自由行使等,而即使当违反规则的行为不构成犯罪时,警察也需要通过干预相关行为才能保障面临威胁的公共性权利。这些不能转移给私人安保的职能构成了警察工作的很大一部分。这意味着,要求游行示威活动必须雇佣私人安保才能获得许可,在大多数国家是违宪的,这种法律建构保障了公民的集会自由。⑦当然即使强法治国家之间也存在细节上的差别。此外,只有警察在某些特定情况下能够运用先发制人的措施,比如在反恐行动中预先收集部分公民信息,而这种措施在通常情况下是不被允许的。日常街头警务中,检查出现在犯罪热点或因其他原因而有嫌疑的人员的身份证件是十分必要的,而私人安保人员一般不具备做这些事的权力,除非是在一些国家中他们可以在私人物业范围内开展此项检查。总的来说,私人安保的工作在法律上被限制在巡逻、看护以及保护客户的生命、自由和财产免遭危险这些事务上。视频监控一般只能用于私人物业范围之内。另一方面,当只有私人财产而没有公共利益面临威胁时,警察在私人物业上违背所有者意愿行动也会面临限制。只有在这个意义上,私人安保的范围广于警察。[5]此外,与警察不同,私人安保会保护那些受到侵犯时只产生民事诉求的权利。

⑥ 批判性的分析,see John Hugh Colleran, “The Growth of Private Security and Associated Criminological Concerns, ” Trinity College L. Rev 5 (2002): 104-125, pp. 103-114; Sklansky, “The Private Police, ” at p. 1276.

⑦ 德国联邦行政法院(BVerwGE Vol. 80, 158-64)判决,即使是游行示威活动产生的环卫成本,也只能在很特殊的情形下转移给活动的组织者,以避免潜在的寒蝉效应。

第二,公私安保各自完成任务可资运用的手段也存在重要区别。因为警察代表国家及其对暴力的垄断,有专门的法律条款赋予其特殊的权力,包括使用武力。而私人安保雇员只具备每个个体都享有的权利,主要就是自卫权,即抵御生命、健康、财产面临的即时威胁的权利,以及维护居所安宁的权利。私人安保雇员无权进行搜查或逮捕,除非是在等待警察抵达前短暂实施。只在一些非常有限的领域中,特殊法会授权私人安保行使那些通常保留给公共官员的权力。

二者的主要区别还体现在适用的实体法律规范的性质和全面程度方面。警察受到宪法、警察法和刑事诉讼法的严格约束。他们也受制于一般性的公务员法,这些法律敦促公职人员履行为人民服务的使命,并保护基本权利和特殊的公共权利免遭国家公权机关侵犯。一些国家构建了复杂的警察法体系,用于预防犯罪以及应对公共安全面临的其他危险;另一些国家将预防犯罪这一任务视为刑事检控活动的附属品。当然,任何针对警察的法律约束在强法治国家都会比在专制国家更有实际意义。警察部门还会受到其他外部监督,比如政府中的其他部门以及民主国家中的议会及其专门委员会。相比之下,虽然各国情况有别,私人安保的活动一般以与警察不同的法律规范为基础,并且面临较为宽松的规制。在美国,这些规制主要来源于侵权法、合同法以及财产法中的零散规定。只有少数国家为私人安保人员设置了最低培训要求以及品行审查要求。⑧[5]

⑧ 比如,在德国,对民用私人安保的具体规制可见于《工商管理法》(Gewerbeordnung)第41条a款。一个简要综述,see Wolf-Rüdiger Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, (Heidelberg: C.F. Müller, 9th ed. 2016), p. 473-474.

由于这些完全不同的法律授权依据,警察部门和私人安保公司的活动其实并不在同一个层面展开。这是为什么政府警察和私人警察不能相互替代的主要(但不是唯一)原因——实际上,在公私两个领域都使用“警察”这个词语,本身就会产生误解。这再一次表明用“私人化”这一术语来指称私人安保人员在某种程度上补充公共警察力量的现象,并不十分确切。

(三) 现有私人化模式私人部门可能会以许多形式接手警察职能,根据不同的特点可以对其进行分类。

第一种分类可以警务人员的不同任务和追求的不同目的作为依据(见表 1)。如上文所述,私人警力只从事犯罪预防,不直接参与刑事检控。就犯罪预防而言,私人警力的主要工作范畴是在私领域保护个人的生命、自由和财产利益。

|

|

表 1 根据警务活动不同任务类型和目的作分类系统化 |

第二种分类还可以私人化和国家责任的不同形式作为依据(见表 2)。即使民用私人安保完全是独立运行的,特别是如果存在基于合同外包的安排,国家仍然承担着某种类型的保障义务(Gewährleistungsverantwortung),以确保私有警务人员的组织运转方式不会违反法治或侵犯个人权利。⑨这种责任所涵盖的范围及保障其效果的法律手段,在不同法域有很大的差异。

|

|

表 2 根据私人化和国家责任的不同形式作分类系统化 |

⑨ 在德国,对于这一责任配有复杂的法学教义系统,称为Gewährleistungsverantwortung。

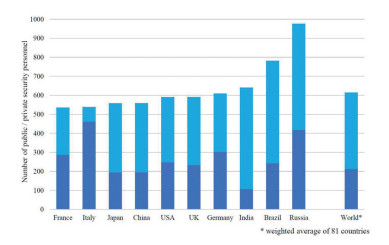

二、民用私人安保的现状在全世界至少一半人口居住的国家中,用于保护特定人员和财产的私人安保工作人员的数量都要超过警察的数量;[6]包括中国、美国、印度、巴西、南非、德国、加拿大、澳大利亚和英国在内,超过40个国家的情况都是如此。私人保安在购物中心、游乐场、大学、封闭式社区及公共街道和街区开展巡逻活动。他们经常穿着和警察类似的制服。在一些国家,私人警卫甚至还配枪。公司、机场、火车站和酒店也常常由私人保安守卫。他们为银行和商店解决现金保管问题,提供现金押运服务、门卫服务,还提供私人安保服务套餐,包括对私人住宅、皇室家族和外交人员提供保护。据估计,全球私人安保人员的总数已达到2, 000万人。[6]而私人安保市场的市值在2017年已经达到了1, 800亿美元,并以每年百分之六的速度增长。[7]

|

|

表 3 两种不同标准下的安全支出和犯罪数量 |

私人安保公司有不同的规模。注册地在英国的G4S公司是最大的私人安保公司之一,它在44个国家总共雇有546, 000名员工,⑩这相当于德国警察规模的两倍。Kötter GmbH是德国的一个家族所有的安保企业,它有185, 000名员工。[8]对私人安保的需求不仅仅来自于私人部门。在欧洲,来自于政府部门的订单在私人安保总需求中的平均占比在30%左右,并且还在上升。[9]

⑩ G4S Directors Report 2018.

三、私人安保与公共警力的基本区别:追求有效率地降低犯罪损失,还是追求为所有人提供平等保护 (一) 减少犯罪损失还是针对犯罪提供平等保护经济学家通常认为,警务服务是典型的公共品(public good),国家必须防止因搭便车减少了有效需求而导致的供给不足,即市场失灵。要纠正市场失灵就要借助政府规制和财政支出,并且通常要模拟有效运转的市场。[10]然而,尽管关于警察的公共品理论有一定道理——尤其是在产生一般威慑效应的问题上——但我们的分析显示其并不符合以下事实:由现代税收支持的警察所提供的服务,即便是假想中完美的警务市场也无法提供,因为公共警察部门的目标并非财富最大化或经济效率最优。对于警察史的研究也发现,公共警察部门出现是相对晚近的进展,并且与警察职能的扩张有紧密的关联,而这种扩张的基础是现代法治观念的形成与国家对暴力的垄断。直到19世纪之前,英格兰的警察仍主要由私人组织和资助。⑪即使完全没有公共品问题,基于其特殊的目的,政府警察的存在也是有必要的,因为法治国家希望对所有人提供平等的安全,而这即使是最完美的私人安保市场也无法做到的。

⑪ “在18到19世纪的英国和美国,有群体自发使用私人资金补充、增加或替代社区安保的强制体系。在英国,重犯协会(felons associations)为抓捕罪犯提供奖励,协助其成员进行犯罪公诉,并有时雇佣巡逻队。受害者会雇佣捉贼者(thieftakers)以拿回他们被偷的财产。在北美殖民地,波士顿于1636年设置了守夜人,此后设置这一岗位才成为殖民地的通行做法。‘由一个集中政府实施的犯罪控制机制并不存在,安全保卫的责任被硬塞给了人们自己。’”M. Rhead Enion, “Constitutional Limits on Private Policing and the State’s Allocation of Force, ” Duke Law Journal 59 (2009): 519-553, p. 533.

将为所有人平等提供安全保护作为警察的使命,如今已在国际上获得广泛接受——不仅宪法学者这么认为,警察从业者和政客们也这么认为。

在德国,虽然文献中曾有这样的说法,但作为宪法权利的“安全权”(“right to security”)其实并不存在于《基本法》文本之中。然而基于《基本法》第一条第一款有关国家保护人格尊严的要求以及其他多项宪法权利,宪法法院推导出了国家负有保护诸如生命、健康(第二条第二款)以及财产(第十四条)等基本权利的义务。从这一教义概念出发,不仅能够继续推导出国家负有组织安保力量对抗犯罪这一客观责任,还能得出个体就获得这种保护享有的宪法性权利。因为宪法上还规定了获得平等对待(第三条第一款)的普遍权利,所以“安全权”总体上也应被理解为平等保护权。它补充了维护法律与秩序作为国家职能的传统观念,而这种有关国家职能的观念并不以权利为基础。⑫联合国安理会在2004年曾经敦促“给予科索沃所有居民平等的安全”。⑬在德国2018年联合政府的组阁协议中则有如下表述:“我们不希望在德国出现有着不平等安全水平的区域。”⑭有关公共警力政策目标的这类权威政治表述还有许多,以上只是其中两例。⑮

⑫ 其他学者也指出了类似的公共和私人警力之间本质性的区别,See Shearing and Stenning (1987), Private Policing; John Hugh Colleran (2002), The Growth of Private Security and Associated Criminological Concerns, 5 Trinity College L. Rev., 103 (114). M. Rhead Enion, (2009) Constitutional Limits on Private Policing and the State’s Allocation of Force, op.cit. p.550.作者认为在美国,公共安全以及公共警务工作所蕴含的福利性质源自美国宪法第十二、第十三和第十四修正案。

⑬ Security Council, Press Release, SC 8082, 30 April 2004.

⑭ Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 19. Legislaturperiode, 2018, p. 126.

⑮ Harel and Parchmovoski也有类似的论述,他们认为针对犯罪的平等保护“构造了一种国家责任,即平等化每个个体的受害风险”。这意味着运用更多的警力或更严厉的刑罚来保护弱势群体,因为他们更容易受到与种族、性别、宗教或性侵犯相联系犯罪的侵害。Alon Harel, Gideon Parchmovoski (1999) On Hate and Equality, Yale L.J. 507-539.

现实中公共警察虽不会模拟完美的私人安保市场,但其确实在就犯罪严重性加权的意义上会减少犯罪的数量,而这种有关犯罪严重性的权重在原则上对每个公民都是相同的,由此理想来看会带来国家对平等基本权利的平等保护。我们将这称作公共警力的平等权利保护进路。但这个概念只是一个较为粗糙的、近似意义上的说法,因为即使我们只考虑法治民主国家,将所有公民的平等基本权利与国家施行保护的相关规则联系起来的宪法规则,在不同国家之间也是有差异的。然而没有争议的是,国家在决定公共警务支出时的出发点,并不是效率原则及与之相联系的支付意愿。公共警察力量运转的逻辑并不是根据有关避免损失的支付意愿来减少犯罪损失。警察经常不掌握与减少犯罪损失这一目的有关的信息,因为警务筹划所依据的数据主要是犯罪的数量,而不是或很少是犯罪所导致的损失规模,遑论关于减少这些损失的支付意愿。警察部门就是将警力集中在犯罪高发的地区。目前为止对警务活动的观察都并不符合前述有关公共警务的经济学理论,后者认为警察的存在只是为了纠正公共品的市场失灵。

在治理良好的民主法治国家,警察能够实现理想意义上国家对宪法权利的平等保护,这些权利为每个公民等同享有,比如生命和人身完整性。理想而言,每个人都应该有同样的安全感,这样对遭受犯罪侵害的恐惧就不会对其日常生活和行使诸如集会权这种政治权利产生寒蝉效应。这不仅对于个人自由很重要,而且也是民主社会中自由和平等行使权利的基础。因此公共警察的出现应被理解为平等人权兴起的孪生姐妹,而不是纠正市场失灵的组织化方案。理论上,如果是针对市场逻辑驱动的私人警力或旨在模拟有效市场的公共警察力量,那么衡量其是否平等的尺度,应是在一国之内的所有警务区域用于预防各种类型犯罪的每一块钱所产生的边际犯罪损失减少量。但对于现实中的国家警察部门来说,平等的标准是其应为所有公民提供平等的安全水平。国家提供安全因此从类型上不同于其在反垄断、资本市场、自然垄断、网络和侵权等法律领域中开展的经济规制,后者确系纠正市场失灵并试图模拟有效市场。

(二) 两种安保进路的矛盾如果警务工作是以经济效率为导向的,那么它是不可能实现对所有居民平等保护的。基于不同警务区域中居民不同收入水平所对应的不同支付意愿,它只会实施不同水平的保护。由此导致的不平等,即对平等权利的不平等保护,随着财富的不平等分配会变得更加严重。另外,后文中还会更具体地分析两个问题。与公共警察不同,私人安保无法区分犯罪减少和犯罪转移两类不同效应。私人安保的工作局限在保护小的地域范围或特定个人。而如果加强安保会引起犯罪转移,则私人安保就可能出现投资过度的情形。此外,正如下文所示,由于私人安保在特定条件下也会产生一般威慑效应,因此私人安保还可能出现投资不足的情形。

政府警察所承担的“对所有人提供平等安保”的使命也不是没有内在矛盾。对于市场导向的私人安保来说,警力预算当然取决于支付意愿。相比之下,平等安保这一进路并不包含决定警力预算的机制。宪法学者的普遍观点似乎是,只要不是明显过低,那么警力预算的规模应该取决于由立法机关作出的终局性和排他性的民主决策。这两种社会决策机制的交叉也会带来有关正义和兼容性的问题。基于任何特定预算规模的“平等安保”都不能独立成为一个决定性的规范标准,因为追求平等安保总有可能会妨碍其他重要正义原则和公共政策的实现。

1、有效性原则

警力上的边际支出在每个警务辖区应产生相同的减少犯罪的效果。强调有效性可保证在给定的警力预算下一国之内的犯罪数量是最小化的。

2、包容性善意(Inclusive benevolence)原则

每个居民在有政府警察保护时都不能比没有的时候更加不安全。更强版本的包容性善意要求则意味着任何警力支出的增加也都必须满足这个前提。

3、非歧视原则

打击犯罪的警察活动不得在性别、种族和宗教信仰等方面具有歧视性。

4、权利平衡原则

警力预算若要增加,那么增加预算所提高的安全水平不能小于当这些增加的预算用于改善其他人权状况时所产生的效果。

5、底线效率原则

一国的人均警力预算不能低于人均收入最低的警务区域的支付意愿,也不能高于人均收入最高的警务区域的支付意愿。

试图为所有人提供平等安保的政府警察可能会违反上述一个或几个原则。一则简单明了的例子如下。假设一个市政府的辖区中有两个不同的警务辖区,如果没有警察,则一个是有着高犯罪率(犯罪热点)的低收入区,另一个是犯罪率只有前者一半的高收入区。为说理方便,再假设低收入区的犯罪分子都是黑人,高收入区的犯罪分子则都是白人。这意味着三分之一的犯罪都是白人实施的。根据每个区域都享有平等安全的要求,警力需要集中在犯罪热点,直到两个区域的犯罪率趋同。但这会违反原则3,因为所有被抓获并判决的罪犯都是黑人。这也会违反原则2,因为将警力都集中在犯罪热点会导致犯罪转移,这会使得高收入区居民的安全水平低于没有警察的时候。将警力预算在两个区域之间平分,则会违反原则1和为所有居民提供平等安全这一原则本身。如果警力预算高到能显著降低两个区域的犯罪率并同时避免了种族歧视,那么它不会违反原则1、2、3,但可能会违反原则4。

为了给所有居民——包括那些作为仇恨犯罪目标的居民——提供相同的安全水平,国家可能需要将公共安全支出向仇恨犯罪所针对的宗教社区中的一些人倾斜。假设仇恨犯罪的受害者十分富有,且居住在平均收入最高的社区中,那么实现所有警务区域的平等安全,就要求警务支出在一定程度上向这些仇恨犯罪的潜在受害者集中,而这会超过他们的支付意愿,也会违反原则5。

为所有警务区域提供平等安保也会违反原则1。遵守有效性原则能够保证政府警察在给定警力预算的前提下,最小化一国之内的犯罪数量。但由于警务支出与犯罪率在不同的区域有不同的相关性,这会导致在一国之内出现安全水平不同的区域。

所以,就像有效率的安全水平这一概念一样,为所有人提供平等安保无法成为一个绝对的规范标准,在追求这一目标时必须对其他原则与合理的政策目标进行权衡。

四、效率与平等标准下的不同犯罪水平在展开以下经济分析之前需要先作一些简化预设。虽然警察的职能包罗万象,但我们的分析将聚焦于通过现场部署安保人员以预防犯罪这一项上,因为只有在这项上公共警察和民用私人安保所承担的任务才大致可以相互比较。我们也因此不会讨论刑事检控,尽管需要注意的是,预防和检控在警务工作中经常是紧密相联的。私有安保人员既没有权力也没有兴趣惩罚罪犯,但刑事检控所产生的一般威慑效应和剥夺犯罪能力的效果会间接地服务于犯罪预防。此外,我们也会略去信息收集活动作为犯罪预防手段的意义。虽然这也是广义犯罪预防的一部分,但只有公共警察有此职责,所以不能用来作比较。最后,我们在这里不考虑国家内部不同层面上存在的政治经济学和公共选择问题,例如一国中部分人群受到特殊优待或歧视对待等,这类问题在不同国家之间区别甚大,需要另行深入分析。

我们主要分析理性行为以及作为公共或私人安保投资产出结果的安全水平。但我们也意识到,安全感(perception of security)有其自身的公共价值,且由于安全感的心理内涵,其价值会超出预防犯罪的可见成果。

(一) 有效率的预防犯罪支出本节我们会分析显示,假如不存在因公共品市场失灵导致的供给不足,或假如公共警察力量是模拟完美私人安保市场的结果,那么基于这样的假定,会有多少针对私人安保的需求产生出来。总的来看,假如没有公共品问题及由其导致的市场失灵,那么对警务的需求理应只取决于人们对于降低犯罪水平的支付意愿(willingness to pay)。以下我们会分析展示,当其遵循对所有公民提供平等保护的政策时,警察部门将会如何在财富水平不同的地域或社区配置警力。之后,我们会展示,当不存在公共品问题时,公共警察部门的政治性考量也会促生对私人安保人员的需求。随后我们将指出,私人的安全需求既会导致安全投资不足,也会催生过度的安全投资,而其原因在于警务活动会产生一般威慑和犯罪转移两种外部效应。警务活动的正向或反向溢出效应导致了这些结果,政府的警察力量会关心这些效应,而私人资助的安保力量则不会。

设N为犯罪数量,v为一单位犯罪所造成的损失(常数),包括非财损失,x为警务支出。假设犯罪数量取决于警务支出,那么犯罪所造成的损失L就是:

| $ (1){\kern 1pt} {\kern 1pt} L = N(x) \cdot v,{\rm{ 其中}}{\kern 1pt} {\kern 1pt} N \ge 0,{N^\prime }(x) < 0{\rm{ 且 }}{N^{\prime \prime }}(x) > 0 $ |

犯罪数量⑯是正值,并且会随着警务支出的增加而减少,但其减少的速率是下降的,适用边际递减法则。犯罪所造成的损失可以分为两大类:第一,非法财富转移的价值;第二,受害者个人福祉损失对应的货币价值。如果更多的警务支出x降低了犯罪率,每一个个体成为受害者的风险就会降低。v代表公民为了减少一单位犯罪愿意支付多少对价,因此这个变量也能反映出前面提到的个体面临成为受害者的风险由于相关支出降低了。富有公民愿意付更多钱以减少非法财富转移,因为他们可能损失的财富更多。他们也愿意花更多的钱减少针对其生命、健康和其他非财产利益的犯罪。完美市场中的私人安保队伍和模拟完美市场的公共警察力量都会基于成本收益效率的考虑实现组织和行动,这种考虑换个说法就是寻求最小化总损失(TL),后者等于犯罪所造成的财产性和非财产性损失的货币价值加上用于预防犯罪的成本:

⑯ 注意在我们的简化讨论中,只关注一种有代表性的犯罪类型,但这不会降低分析的普遍性。严格来讲,N是所有类型犯罪的向量,而v是相关联损失的向量。

| $ (2){\kern 1pt} {\kern 1pt} TL = N(x) \cdot v + x $ |

注意这一函数并不包含犯罪所获取的收益,后者在此被设为0。这与Usher(1986年)所称的“民主目标”理论相一致,后者主张非法活动的收益不被包含在社会追求的目标之中。[11]这一函数还假设了其它所有影响犯罪率的因素都是常量,比如对犯罪的惩罚力度和刑事司法系统的有效性。

求TL一阶条件,即N'(x)·v+ 1=0,则用于犯罪预防的最优警务支出x*取决于支付意愿。这一分析结论与对其他市场失灵情形下模拟有效市场的政府规制进行经济分析时运用的规范尺度并无不同。

如果警察遵循效率标准,则市场上对于私人警务的需求就不会存在。掌握完全信息(包括所有相关函数和变量)并追求损失最小化的私人主体不会花钱购买边际预防成本超过边际犯罪损失(包括非财务损失)减少量的私人安保服务。这是如果国家警力已将犯罪数量降至经济上有效率的水平Nx*时会出现的情况。

(二) 对市场导向的私人安保与追求平等安全的公共警察的最优需求1、私人安保

为进一步阐明前述观点,我们引入一个简单模型,包含两个人口数量相同但财富水平不同的警务辖区。区域1是高收入区域(下文也称“富人区”),区域2是低收入区域(下文也称“平民区”)。在每个区域内部,财富是平均分配的,犯罪人也完全了解每个区域的情况。⑰这两种模型中的区域或许更接近郊区而不是闹市区的情况,因为后者内部的异质性更强。

⑰ 我们在下一节放松了这一假设。

区域i=1, 2的犯罪损失是:

| $ (3){\kern 1pt} {\kern 1pt} {N_{i,max }} \cdot {v_i},/{x_i} $ |

其中Ni, max是当警务支出达到xi, min,即接近0但为正值时区域i的犯罪数量。⑱分析过程中我们始终假设N1, max≥N2, max,也就是说当警务支出水平在两类区域相同时,富人区至少会承受和平民区相当的犯罪数量,因为财富会吸引犯罪。⑲vi是区域i中每一单位犯罪所造成的损失,并且它在每个区域内部是均匀分布的。一项犯罪在富人区(i = 1)会造成更大损失,这首先是因为每起犯罪会导致更多的财富非法转移,其次是由于更富裕的公民会对其自身福祉在货币意义上赋予更高估价。v1>v2。

⑱ 基于我们简单的公式,这一假设排除了犯罪率无限高。

⑲ 这一假设只是为了演示方便。实际上犯罪经常集中在较为贫穷的地区,所以相反的假设也能够成立。但两种假设下私人和公共警力对付犯罪的情形都是不同的。

犯罪损失和警务支出加在一起的综合成本为:

| $ (4){\kern 1pt} {\kern 1pt} TL = \frac{{{N_{1,max }} \cdot {v_1}}}{{{x_1}}} + \frac{{{N_{2,max }} \cdot {v_2}}}{{{x_2}}} + {x_1} + {x_2} $ |

从这个等式中我们可以得出,有效率的警务支出水平x1*和x2*为:

| $ x_1^* = \sqrt {{N_{1,max }} \cdot {v_1}} ,x_2^* = \sqrt {{N_{2,max }} \cdot {v_2}} ({\rm{ 见附录 }}) $ |

v1>v2意味着x1*>x2*。富人区的最优警务支出比平民区更高,因为假设N1, max≥N2, max,但前者有更高的支付意愿。所以即使犯罪数量相同,并且即使更多财富不会吸引更多的犯罪,警务支出水平在两个区域间也会不同。如果假设在任何警务支出水平下富人区都会吸引更多的犯罪,则上述差异会扩大,即:

| $ {N_{1,max }} > {N_{2,max }} $ |

但这个在经济意义上有效率的分析结果,既不反映警务实践,也不反映规制公共警务活动的法律规范。警察旨在为所有公民提供平等的安全。

2、最优公共警力支出与私人安全需求

现在假设警察会寻求保护每个公民,使其无论财富状况,均只会面临足够小且平等的成为犯罪受害者的概率。很明显,如果更多的财富不会吸引更多的犯罪,那么要提供针对犯罪的平等保护,两类区域的最优警务支出水平就应该是相同的。

所有区域具有相同安全水平,就要求每个区域的犯罪数量相等,即N1=N2或:

| $ (5){\kern 1pt} {\kern 1pt} \frac{{{N_{1,\max }}}}{{{x_1}}} = \frac{{{N_{2\max }}}}{{{x_2}}} $ |

同时必须要满足预算约束:(x1+x2=b)。

这使得资源分配的方式将是寻求使两个区域犯罪率相等。表达式(5)说明如果每个区域所吸引的犯罪数量相等,即N1, max=N2, max,则警察力量必须在区域间均等分配:(x1=x2=

在警务支出的规模与市场进路相同规模的前提下,平等保护进路中的警察的保护会超过平民区的支付意愿。在富人区情况则相反,而假设公共品问题导致的搭便车能够被克服的话,这会创造对于额外保护的私人需求。在这种情况下,公共警力构成了财富的再分配——这并不是有意追求分配正义的结果,但却是平等保护政策的附带效果。

但如果假设更多的财富会吸引更多犯罪的话,即N1, max>N2, max,结果就会有所不同。若更多的财富导致更多的犯罪,则平等保护就要求在富人区部署比平民区多的警力。这个结果并不能从边际犯罪损失减少相等的原则得出——这种平等尺度以有关免于犯罪的支付意愿为基础——但符合国家平等保护公民免于犯罪侵害的原则。如此一来,在实现平等保护政策目标的过程中,惠及低收入公民的财富分配效果就会减弱。而如果平民区会存在更多的犯罪,比如毒品运输和团伙暴力,那么公共警务支出就又不得不集中在那里,以实现对所有人提供平等安全保护的政策。这时,相对于所有区域都受到相同数量犯罪威胁的情况,穷人受益的财富再分配效果就更大。

完全可以想象的是,平等保护思路还可能使得政府警察部门相比于依据支付意愿提供安保的私人警务投入更多的资源去保护富人。这种情形应该说非常少见,但会出现在极其富有的公民或名人身上,后者极易受到绑架和仇恨犯罪(hate crimes)的威胁。针对此类人的犯罪会对社会公众普遍的安全感造成与其实际损害不成比例的影响。而对少数群体的保护也能够使公共警务支出超过潜在受害者对于安全保护的支付意愿,即使他们属于高收入人群。一般而言,放弃效率标准而转向对基本权利进行平等保护的做法,通常就会创造惠及低收入公民的福利再分配。但在例外情形下,也就是潜在的受害者既非常富有但又相比其他人更容易受害时,平等保护的逻辑会导致逆向分配效果。

3、公共警务政策会制造对于私人安保服务的需求

如果国家的公共警务支出额低于富有公民的支付意愿,那么后者就会对私人安保有所需求。这种私人需求不一定意味着出现了以安全投资不足为形式的政府失灵。相反,这是运转正常的国家和良好治理的必然结果:国家践行了平等安保的逻辑,使警务支出超过了平民区居民的支付意愿,又同时低于富人区居民的支付意愿。

私人警力的存在也说明,当公共品理论中熟悉的协调问题像常见的情形中那样可以被克服时,市场力量本身可以部分抵消公共机关对效率要求的偏离。合同自治允许更富有的公民根据其更高的支付意愿购买高于平等保护标准的个人安保。机场安保通常实际上由乘客这一私人主体出资(通过增加票价收取),这些乘客的支付意愿比长途汽车站的乘客要高得多,而后者受到的保护也更少。通过雇佣私人安保,大学校园及其相邻社区经常比所在城市的其他区域更安全。对于保护许多城市中心的高端商场来说,私人保安比警察做得更好。

4、数字示例

基于前文中的表达式及附录中的演算推导,我们在此就两个区域中安全需求x1和x2以及犯罪率N1和N2这几个变量给出一些作为示例的数值,以展示公共警务基于潜在受害者支付意愿和基于为所有公民提供平等安全保护这两种逻辑进行配置时,社会对私人警务的需求有何不同。⑳

⑳ 真实生活中的犯罪数据肯定都是整数,但表格中的例子用于说明之目的是足够的。

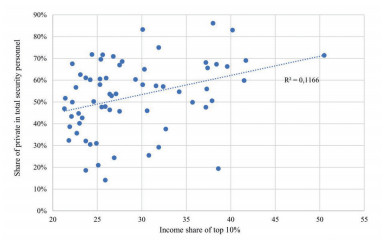

如果政府警察部门根据前述平等保护逻辑配置警力,那么社会对私人警务服务的需求将会根据收入和财富的不同,以一种更为不均等的形式出现(这也会伴随着富人区和平民区更加清晰的空间隔离)。可以推测,对私人警力保护的需求在财富和收入高度集中的国家,会比在收入分配更为均衡的国家要更高。目前可用的数据倾向于支持这一假说,因为这些数据显示收入不平等程度和私人保安数量之间有正相关关系。

(二) 一般威慑效应和犯罪转移导致的无效率安全投资像巡逻和视频监控之类的警察服务可以减少犯罪或将犯罪转移至其他区域,或者同时导致这两种结果。如果罪犯只了解平均的警务支出而不知道这些支出在不同区域间是如何分布的,那么这些警察服务也可以在其他未受保护的区域制造一般威慑。转移和威慑都是溢出效应,这意味着当警务工作由私人主体承担时会存在市场失灵的风险。下两节会分析这类市场失灵。我们参考了之前由Shavell, Hylton, Hui-Wen & Png以及Baumann & Friehe所做的研究,但他们研究的对象不是私人安保,而是私人对安全设施的物理性投资。[12][13][14][15][16]

1、犯罪转移导致的过度投资

如果犯罪人明确地知道哪些目标受到很好的保护,那么一个区域中警务投资的增加会把犯罪转移到另一个区域。[17]有些犯罪只是单纯地被转移到了其他地方。[18]很明显,如果受到犯罪转移效应影响的区域自身还没有因此而增加警力投入作为应对,那么将犯罪转移出去的区域所增加的警力投入,其规模就是超出有效率水平的,因为这种投入产生了负外部性。而对于保护社区的私人警力来说,这种水平的警务支出是有利可图的,即使后者只会导致犯罪转移和社会浪费。当这些警务支出既能减少犯罪又能转移犯罪时,当事人的私人收益也会高于相对应的社会收益,这又会导致无效率的高额警务支出。

然而,不同区域间的警务支出会对彼此产生影响。策略回应与进一步的策略性反应的存在使得有关犯罪转移的分析更为复杂。再次假设两个区域。为了专注于分析犯罪转移效果,现在假设两个区域有着相同的收入水平和相同的对减少犯罪的支付意愿。这意味着v1=v2=v,并且N1, max=N2, max=Nmax。区域1警力投入的增加会导致区域2犯罪率的上升,反之亦然。在这一情况下,只要两个同质区域的警务支出相等,即x1=x2,那么便不存在实质的犯罪转移。从区域1向区域2的犯罪转移与区域1的警务支出正相关,与区域2的警务支出负相关。

为举例说明,我们假设私人安保只保护那些付费的人,并且不会产生一般威慑效果;相反,受保护区域所减少的那些犯罪会迁移到其他区域。另一个方向上的犯罪转移也会遵循这个规律。以下公式显示了这种相关性。

从区域1向区域2的犯罪转移被假设为

| $ \left( 9 \right){\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} TL = (\frac{{{N_ max } \cdot v + {x_2} - {x_1}}}{{{x_1}}}) + (\frac{{{N_ max} \cdot v + {x_1} - {x_2}}}{{{x_2}}}) + {x_1} + {x_2} $ |

对变量x1和x2求总损失函数的微分,得一阶条件,即基于支付意愿的有效率安全支出规模。但这种x1*和x2*的有效率组合是一个纳什均衡吗?并非如此。先假设两个区域中的警务力量都由私人出资且初始规模是有效率的。当一个区域增加投资而其他区域仍然保持有效率的投资水平时,每个区域为预防犯罪作更多投入就是值得的,而由此投资水平就会超过有效率水平。因为一个区域的犯罪减少部分是以其他区域的犯罪增长为代价的犯罪转移,因此这个区域的损失减少收益要大于其投入的额外安保成本。这一逻辑对所有区域都是适用的区域1和区域2各自的总损失为:

| $ {\left( {10} \right){\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} TL = \frac{{{N_{max }} \cdot v + {x_2} - {x_1}}}{{{x_1}}} + {x_1}} $ |

| $ {\left( {11} \right){\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} TL = \frac{{{N_{max }} \cdot v + {x_1} - {x_2}}}{{ + {x_2}}}} $ |

求公式(10)的微分可得基于区域2的任意私人警务支出水平确定区域1私人警务支出水平的策略回应函数。类似的,求公式(11)的微分也可以得到基于区域1投入水平确定区域2投入水平的策略回应函数。这两个有关私人损失的函数得出的是私人主体而不是社会整体对于私人安保的最优需求水平(见附录)。每个区域都没有把自身安保投资的负面外部效应纳入考虑。两个区域各自的最优安保需求xip均超过了有效率的需求:

| $ x_1^p > x_1^*,x_2^p > x_2^*,{\rm{ 以及 }}x_1^* = x_2^* $ |

在社会最优条件以及市场均衡中,犯罪转移不会出现,因为在均衡条件下两个区域的警务支出会相等,而根据假设这反过来就会消除犯罪转移。但这种均衡最终实现时,私人安保市场中的警力投资水平必定已高于有效率的水平了。不过,如果不假设两个区域是同质的,那么则市场均衡状态还是可能包括犯罪转移(这里不对此种情形作分析了)。相比之下,如果国家按照善意社会决策者的方式行事,那么其对政府警力的投资就不会出现前述的过度问题。有一种观点认为区域间可以就私人安保投资进行协商以避免过度支出。但搭便车问题会使协作非常困难。区域数量越多,背离协议超出有效率水平进行投资、将犯罪损失转嫁他人的激励就越强。[18]就像卡特尔(无法稳定维持垄断高价)一样,用于避免过度投资私人安保的协议也会是不稳定的。

Baumann & Friehe指出,如果潜在的罪犯精确地了解私人安保投资的分布状况,但不需要直接了解其潜在犯罪目标的财富状况,那么私人安保的过度投资就不一定会出现,因为私人安保人员的集中分布本身就是有关财富状况的提示——这会吸引犯罪。这一抵消效应对私人安保需求的影响甚至会超过犯罪转移对私人安保需求的影响程度。[16]

基于政治上的原因,国家有可能在一些方面偏离其宪政目标。如果分析的对象不是理想意义上法治国家的警察,那么在对私人和公共安保服务进行规范性的比较制度分析时,就必须要考虑这种偏离的情形,但本文对此不作处理。

表 4给出了数字示例,展示私人安保过度投资与有效率的投资水平之间的差异。我们在这里假设两个区域是同质的,以便突出犯罪转移的效果。

|

|

表 4 私人由于犯罪转移效应会进行过度的安全投资 |

2、由作为犯罪预防副产品的一般威慑所导致的投资不足

如果潜在的入侵者不知道哪个社区安保水平高或哪个社区比较富,那么私人警力需求产生的效果会类似于保护私人物业的不可见物理投资会产生的效果。如果入侵者无法分辩究竟是哪一个人进行了额外的安保投资,那么这项投资就不仅能够更好地保护投资者自己的私人物业,也能够制造作为犯罪预防副产品的一般威慑。[13]这种类型的一般威慑并不是来自于私人安保不感兴趣的惩罚,而是来自增加的犯罪预防投资。入侵者只知道有些家庭(而不知道具体是哪些)有着更好的防护,所以比如成功入室盗窃的机会就降低了,这会在边际上带来犯罪的减少。由此,在区域之间,每个人都会受益于所有其他人的犯罪预防投资。类似于之前的章节,在现在这种情况下,对于安保的私人需求不一定会符合效率要求。

五、私人领域组织形态的变化驱动私人安保需求大多数对私人安保服务的需求源自私人领域自身形态的变化,而这当中公共警务只起了次要作用。民事法律赋予个人保护自身生命、健康和财产、财富免于刑事犯罪侵害的权利,其中包括自我防卫的权利、临时拘捕侵犯者的权利以及在警察不能立即介入时使用暴力的权利。这些权利是可以让渡并委托给私人安保代理行使的。当私人组织规模较小时,委托是不大可行的。但当其规模变大后,对于私人安保的需求就是组织内部分工和自我防卫延展的结果。大公司会雇佣私人安保对付来自于员工和顾客的侵犯。新形式的大型私人物业,例如购物中心、体育场、机场或游乐场(以及一些国家的商业开发区),[5]本质上相当于是对以往公共区域的私人化,也由此实质性促使对私人安保人员需求的上升,[19]而这些雇员的职责经常超出巡逻或门卫。基于私人理由行事时,一些国家的私人安保工作与公共警察很像,虽然相关工作并不是由正式警察,而是由那些根据前文提到的不同法律规定开展活动的人员来承担的。这个现象并非通常意义上的“私人化”所导致的结果。它并不伴随着相关权限由国家向私人部门的转移,而是从一些私人主体转到另一些私人主体手中。

|

图 2 各国2013年占前百分之十的收入最高人士收入占比与私人警力在所有安保人员中占比之间的关系 来源:见图 1 |

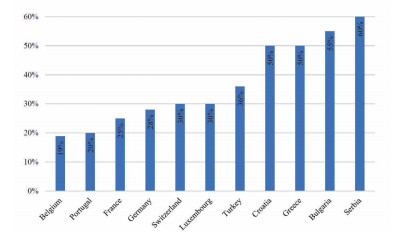

私人安保需求部分是由成本因素驱动的。私人安保公司通常专精于那些自身相对于国家警察更具有成本优势的服务项目。公共警察力量通常有资质承担所有类型的警务工作。这些工作中有的需要专项的训练和技能;还有一些,比如巡逻和监视,就不那么需要。私人安保人员大部分在企业内部接受培训,培训时长在欧洲19个国家平均为140小时,长的如匈牙利达320小时,短的如奥地利和波兰少于10小时。[9][19]相应的,私人安保人员收入水平也较低。低水平的培训会限制民用私人安保的应用范围,而这说明后者是少数需要更多政府规制的产业之一,尤其是需要更多的强制培训和职业资质要求。[20]成本差异也解释了为何国家经常将巡逻和其它安保职责外包。私有安保雇员守卫着机场,且有时比如在德国甚至会作为警民合作安排的一部分去守卫军营。欧洲安保服务联合会(Confederation of European Security Services)提供的有关诸多欧洲国家的数据表明,在对私人安保服务的需求总量中,有相当大的一部分来源于国家(见图 3)。

|

图 3 政府需求在私人安保总需求中所占比重 来源:欧洲安保服务联合会(CoESS,2017),Private Security in Europe, Facts and Figures 2015, www.coess.org/newsroom.php?page=facts-and-figures. |

|

图 4 每100, 000居民中私人安保雇员和政府警察的数量对比 |

私人警务相对廉价的一个重要原因是它的任务类型集中在巡逻和监控领域(有时私人警力甚至会以所谓政府外聘警员的形式与公务员警官并肩工作),这会在其保护的区域产生犯罪预防效果。一旦到了私人雇主的物业之外,私有安保雇员的存在也能够发挥威慑作用,但他们不能去检查来往人员的证件。更重要的是,私有安保雇员一般无权采取刑事检控相关措施剥夺嫌疑人的犯罪能力——也就是说将其逮捕并送上法庭。根据法治的要求,有关刑事程序和监禁措施正当性的要求使得寻求剥夺犯罪能力和一般威慑相对昂贵。而私人自发的巡逻活动则能够以更低的成本在受保护区域制造相同水平的威慑。[17]

七、政府警察普遍供给不足一些论者认为对私人警务的需求主要源于警察和公共安全供给的普遍不足。[1]比如英国就是西欧国家中警察力量规模最小、私人安保雇员规模最大的国家之一(见上文图 1)。如果公共警力部署总体减少,但只在一些有足够支付意愿的领域被私人安保取代,那么总人口中的一大部分将会暴露在犯罪的威胁之下。一份来自联合国开发计划署的关于拉美公共安全的报告显示,用于公共安全和警察的资金严重不足,这导致富人对私人安保的需求量剧增。㉑

|

图 1 相关国家私人安保(浅蓝色)和公共警力(深蓝色) 规模(每10万居民对应的人员数量) 来源:此图包含2011至2017年间的数据,其来源包括Eurostat, SAS, Statcan, OAS and DCAF, Claire Provost (2017)编辑。 |

㉑ UNDP (2013), “Human Development Report (HDR) 2013, ” UNDP, Security, Human Development Report (HDR) 2013, visited November 2019.

一种有所不同但相关的观点认为,在那些法制羸弱、公务员被视为腐败的地方,私人警务之所以大受欢迎,是因为人们认为它可以提供比国家更可靠的服务。比如,私人企业也许能够比警察部门更好地解决受保护主体和安保人员之间的委托—代理问题;在制度和控制机制不健全的弱政府条件下,警察队伍的操守是值得怀疑的。

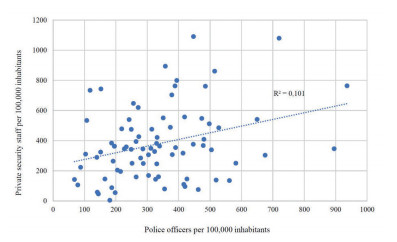

目前为止,有关上述假说还未见到有相关计量经济学研究。但根据可用的数据,私人安保人员在所有安保人员中所占比重与腐败感知指数(Corruption Perceptions Index)并不相关,无论是在所有国家之间比较,还是在发展中国家和OECD国家之间进行对比,结果都是如此。如果要用警察力量普遍的供给不足来解释有关私人警务的需求,那么这两类安保人员队伍的规模就应该存在负相关关系。但现有数据显示二者具有正相关关系:许多国家基于其人口同时拥有更多的政府警察和更多的私人安保雇员。然而,私人安保需求由公共安全保障缺口驱动这一假说,是有可能被更精细的经验研究所证实的。并且,现有数据没有显示一国之内的政府警力部署如何分布,也没有说明政府对哪些群体的保护最强。

八、私人安保的范围和有效性 (一) 保护受害者来源:见图 1私人安保需求的快速增长说明警务保护的公共品性质通常不会阻碍有支付能力的人们通过市场寻求有效率的保护水平。但警察的一些特定功能是不太可能被私人服务所取代的。比如没有受害者的犯罪就无法产生对私人安保的需求。公共区域仅基于私人需求也不太可能获得充分保护。私人安保只有在一些特殊的条件下才能对犯罪产生一般威慑,因为私人主体没有为自身所处领域外的犯罪预防进行投资的激励。不像警察,私人安保也并不能剥夺罪犯的犯罪能力。并且,一些政府职能无法在不损害国家权威的前提下委托给私人代劳。[21]对暴力、持械犯罪人实施逮捕,应对人质危机,与最凶残的罪犯战斗或是实施危险的武装营救,这些工作显然是不能外包的,无论预备用来替代政府警察的人员本身获得过多么好的训练。

私人安保有效吗?许多学者对警察减少犯罪的效果往往持怀疑态度,[22]虽然这种怀疑并非透彻经验研究的结果。警力在场多还是少,对减少犯罪发生而言肯定是不一样的。[23]在安保人员保证警惕性的前提下,他们的数量是很关键的。[23]

越来越多的经验研究证实了民用私人安保的有效性。私人保安对于减少犯罪的贡献,尤其体现在那些身处犯罪高发社区、担忧其员工和学生安全的高校中。MacDonald、Klick & Grunwald在一项针对宾夕法尼亚大学的经验研究中发现了私人安保的重要影响,这所大学雇佣了100名全职的正式警官。[23]将警力规模增至现有的三倍,预计能够使暴力和财产犯罪减少60%,这就是说犯罪数量相对于警力规模的弹性是-0.3。Liu & Fabbri在有关加州奥克兰市一个社区中由私人出资、不持枪的安保人员进行的研究中也获得了类似发现。[24]其他研究发现同样指出在私人警力上的支出每上升1%,其所保护区域的犯罪就会减少0.3%。[25]MacDonald、Klick & Grunwald以及Chalfin & McCrary对于近年警务和犯罪领域文献的梳理也指出了这类弹性。[26]Brooks以及Ayres & Levitt也发现私人警务对于犯罪的重大影响。[27][28][29][30] [31]然而,人们对于私人安保在被其保护的区域外所产生的威慑效应,以及与警察相比其导致了多少犯罪转移,还知之甚少。

一份来自联合国的定性研究报告梳理了私人安保和相关公私合作项目的情况,并得出了正面的结论。[19]英格兰和威尔士政府十分积极地鼓励私人安保服务与警察的合作,尤其是在公园、购物中心和医院。南非政府也非常重视私人安保,它甚至从2013年就开始推动法律改革以加强后者在社区服务中的作用。受到严格规制的私人安保与警察的合作在西班牙也变得越来越普遍。[32]这些国家和其它一些国家的经验表明,如果私人安保人员能够与警察紧密协作并且高效沟通的话,他们的工作可以更加有效。当与政府的合作关系被严格规制并且劳动技能和培训的标准被明确界定时,私人安保的效果也会得以提升。一些国家要求私人安保在出现重大灾难性事件时为警察提供协助,这也会减轻这一行业的反向分配效果(regressive distributional effect)。[19]

(二) 嫌疑人保护、问责、规制及对私人安保力量的控制虽然上文一直讨论受害者保护,但在一个民主国家,对嫌疑人的保护、维护法治相关的公共利益以及政治问责是同样重要的。警务工作由政府向私人转移过多可能会危害法治及公民——尤其是犯罪嫌疑人——的基本权利。限制私人警力滥用权力的机制相对而言是更少的。从理论上讲,这一缺陷会被另一特点抵消,即私人警力只有很少的法定权力,这些权力实际上不会超越任何一个自然人享有的法律权利。有人可能认为,只要私人安保专注于巡逻、监视和守卫,并且一般情况下避免执行逮捕和使用暴力的话,滥用权力的问题就不会出现。也可能有人认为私人保安对一般威慑和与之相联系的搜查和审讯活动没有兴趣,因为这只会增加成本,而对私人安保的聘用方并无收益。但如果私人安保会寻求通过执行解雇决定、驱逐令、追究赔偿或私人惩罚性赔偿等各类手段对付涉事雇员或顾客,从而实现对雇主或商家利益的保护,那么上述有关私人安保会对权力持理性冷漠态度的理由就没有说服力。很多国家中实际上都已经出现了与上述场景有关的滥用权力事件。[1]保证私人安保人员行为不超越其法律限度的国家控制机制几乎是不存在的,而私人安保人员行为的法律限度本身到底是什么,也并不很清楚。如果像包括美国在内的一些法域那样,私人安保人员还有权使用武器甚至是枪支的话,那么其对嫌疑人非法使用暴力的风险就会大大增加。此外,与警察相比,私人安保人员接受的培训一般较少,这也会加剧非法使用暴力的风险。

私人安保行业的雇员首要承担的是基于合同的忠诚与责任,他们最多也只会对购买服务的雇主负责,而这些雇主在购买自身安保的同时并不会为犯罪嫌疑人的权利买单。因此,在这种私人之间的委托—代理关系中,维护法治的要求并不扮演任何必要的角色,尤其是当这意味着要保护罪犯时更是如此。对犯罪嫌疑人的保护必须来自外部的法律约束和行政控制。相比之下,警察必须给予犯罪嫌疑人和受害者相同水平的保护,他们因此会在工作中受到约束,这些约束不仅仅来自法律和外部的控制机制,也来自警察作为法律守护者的角色设定和由此产生的内部以及民主控制机制。法律制定者如要寻求划定私人安保的权限,则应尽量使用精确的法律规则(rules)而不是模糊的标准(standards),因为私人警务人员在行使自由裁量权时没有任何理由以客户的利益为代价去照顾嫌疑人的权利。

换言之,在私人警务人员与其雇主之间的委托—代理关系中,潜在犯罪人的利益与宪法权利是完全被忽略掉的,而这与警察所处的民主法治国家中更加复杂的委托—代理关系有所不同。私有警务人员并不承担对选民的责任,也因此不受政治问责约束;㉒即便他们的雇主本身就是政府的时候,此处的委托—代理问题也会比政府依靠公共警察开展安保活动时更加严重。总的来说,公民是没有办法通过政治过程和诉讼活动来改变私人公司的“安保政策”和“运营策略”的。而随着私人警力正逐渐取代政府警察,越来越多地也开始管控起了公共空间,这当中的问题值得受到越来越多的重视。

㉒ 私人化语境中更广义的问责概念cf. Lara A. Dickinson, “In Defense of Accountability as a Lens to Perceive Privatization's Problems: Some examples from Military am Security Privatization, ” in Privatization, ed. Jack Knight and Melissa Schwartzberg (New York: New York University Press, 2018): pp. 30-32 ff.

九、附录 (一) 私人和政府的安全需求所导致的不同保护水平假设一个地区分为两个警务辖区,这两个辖区的人口数量相等但财富水平不同。区域1是富人区,区域2是平民区。每个区域内的所有个人是同质的,且财富水平相等。

假设犯罪造成的损失为Ni, max·vi, /xi,其中i=1, 2。Ni, max是当警务支出较低但为正时一个区域内的犯罪数量。v1, 2是每一单位犯罪所造成的损失,也是区域1和区域2中的公民有关减少一单位犯罪的支付意愿,且v1>v2。在相同的警力保护水平下,区域1中的犯罪数量要么与区域2相等,要么比区域2多,而后一种情况反映的是更多财富会吸引更多犯罪,即

犯罪所造成的总损失(不包括犯罪人的收益)由此就是:

| $ TL = \frac{{{N_{1,max }} \cdot {v_1}}}{x} + \frac{{{N_{2,max }} \cdot {v_2}}}{x} + {x_1} + {x_2} $ |

对x1和x2求TL微分,找到一阶条件,得出有效率的警务支出水平,即区域1的x1*和区域2的x2*:

| $ x_1^* = \sqrt {{N_{1,max }} \cdot {v_1}} ,x_2^* = \sqrt {{N_{2max }} \cdot {v_2}} 。$ |

因为N1, max≥N2, max,并且v1>v2,这意味着私人对安保的有效率需求为x1*>x2*。

警察力量如要平等保护每个公民,则需:

当存在犯罪转移效应时(参见第三部分第二节),区域1的犯罪损失会随着区域2警力支出的提高而增加,反之亦然。此时犯罪和警力支出的总和成本为:

| $ TL = \left( {\frac{{{N_{max }} \cdot v + {x_2} - {x_1}}}{x}} \right) + \left( {\frac{{{N_{max }} \cdot v + {x_1} - {x_2}}}{x}} \right) + {x_1} + {x_2} $ |

数字示例如下:

设Nmax·v=500。我们指出私人警务支出严格地高于最优的投资水平,后者是社会规划者的选择。将Nmax·v设为500并对x1和x2求微分,得出两个一阶条件,并得出有效率安全支出的解。

总损失的一阶导数方程为:

| $ \frac{{\partial TL}}{{\partial {x_1}}} = 1 + \frac{1}{{{x_2}}} - \frac{{{x_2} + 500}}{{x_1^2}} $ |

一阶条件决定了两个区域中最优的警务支出:

| $ \frac{{\partial TL}}{{\partial {x_1}}} = 0\mathop \to \limits^{yields} {x_1} = \sqrt {\frac{{x_2^2}}{{{x_2} + 1}} + \frac{{500{x_1}}}{{{x_2} + 1}}} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\rm{与之对应}}{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} \frac{{\partial TL}}{{\partial {x_2}}} = 0\mathop \to \limits^{yields} {x_2} = \sqrt {\frac{{x_1^2}}{{{x_1} + 1}} + \frac{{500{x_1}}}{{{x_1} + 1}}} $ |

这两个方程可得出两个区域中有效率的支出水平。x1*=22.36,则犯罪损失就是22.9。因为两个区域是同质的,所以x2*也可取相同值。

区域1和区域2各自的私人总成本为:

| $ TP{L_1} = \frac{{{N_{max}} \cdot {v_{1 + }}{x_2}}}{{{x_1}}} + {x_1}{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\rm{和}}{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} TP{L_2} = \frac{{{N_{max}} \cdot {v_2} + {x_1}}}{{{x_2}}} + {x_2} $ |

两个区域私人总损失的一阶条件显示了两个区域中对警务保护的最优需求。设Nmax·v为500,并对x1和x2求TPL1和TPL2的微分,得:

| $ \frac{{\partial TP{\kern 1pt} {L_1}}}{{\partial {x_1}}} = 0\mathop \to \limits^{yields} {x_1} = \sqrt { + 500} {\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} and{\kern 1pt} {\kern 1pt} {\kern 1pt} \frac{{\partial TP{\kern 1pt} {L_2}}}{{\partial {x_2}}} = 0\mathop \to \limits^{yields} {x_2} = \sqrt { + 500} $ |

| $ x_1^p = \sqrt {\sqrt { + 500} + 500} = 22.86 $ |

因为区域2的公式是对称的,所以区域2的最优支出与区域1相同:

x1P= x2P=22.86,犯罪损失为23.3。

| [1] |

David A. Sklansky, "The Private Police, "UCLA L. Rev. 46 (1998): 1165-1287, pp.1165 -1168; pp. 1165-1287 (1998), esp. pp. 1221; p.1231.

(  0) 0) |

| [2] |

Christoph Gramm, "Schranken der Personalprivatisierung bei der inneren Sicherheit, "Verwaltungsarchiv 90 (1999): 329-360, pp. 329 ff.

(  0) 0) |

| [3] |

Alon Harel, "Why Privatization Matters, " inPrivatization, ed. Jack Knight and Melissa Schwartzberg (New York: New York University Press, 2018), 52-78, p. 63, p.1.

(  0) 0) |

| [4] |

David A. Sklansky, "Private Police and Democracy, " at pp. 97 ff.: "Augmentation" and "Displacement" of public police by private civilian security.

(  0) 0) |

| [5] |

Colleran, "The Growth of Private Security and Associated Criminological Concerns, " at p. 119; p.108.

(  0) 0) |

| [6] |

Claire Provost, "The Industry of Inequality, "The Guardian (12 May 2017): statistical appendix.

(  0) 0) |

| [7] |

Freedonia (2017), "Global Security Services Market, 12th Edition-Industry Study with Forecasts for 2020 & 2025, Study 3451" (January 2017).

(  0) 0) |

| [8] |

www.koetter.de/unternehmen/ueber-uns, last visited September 2019.

(  0) 0) |

| [9] |

CoESS (2017), "Facts & Figures - Private Security in Europe 2015", https://www.coess.org/newsroom.php?page=facts-and-figures, visited November 2019.

(  0) 0) |

| [10] |

Kevin Morrell and Ben Bradford, Policing and Public Management, (London: Routledge, 2019), ch.2.

(  0) 0) |

| [11] |

D. Usher, D. (1986), Police, punishment, and public goods, Public Finance, vol. 41, pp. 96-115 and Nuno Garoupa (2000) The Economics of Organized Crime and Optimal Law Enforcement, Economic Inquiry Vol. 38, 2, April 2000, pp. 278-288.

(  0) 0) |

| [12] |

Clotfelter, "Private Security and Public Safety, "Journal of Urban Economics 5 (1978): 388-402.

(  0) 0) |

| [13] |

Shavell S. Individual Precautions to Prevent Theft: Private Versus Socially Optimal Behavior[J]. International Review of Law & Economics, 1991, 11: 123-132; 130.

(  0) 0) |

| [14] |

Hylton K.N. Optimal Law Enforcement and Victim Precaution[J]. Rand Journal of Economics, 1996, 27: 197-206. DOI:10.2307/2555799

(  0) 0) |

| [15] |

Hui-Wen K., Png I.P.L. Private Security: Deterrent or Diversion?[J]. International Review of Law & Economics, 1994, 14: 87-101.

(  0) 0) |

| [16] |

Florian Baumann, Tim Friehe, (2013) "Private protection against crime when property value is private information, "DICE Discussion Paper No. 91 (April 2013), http://www.dice.hhu.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Wirtschaftswissenschaftliche_Fakultaet/DICE/Discussion_Paper/091_Baumann_Friehe.pdf, last visited November 2019.

(  0) 0) |

| [17] |

Weisburd, D., Wyckoff, L.A., Ready, J.x, Eck J.E., Hinkle, J.C., Gajewski, F., "Does Crime Just Move Around the Corner? A Controlled Study of Spatial Displacement and Diffusion of Crime Control Benefits, " inCriminology 44 (3): 549-92.Year missing.

(  0) 0) |

| [18] |

Mark Grady, Francesco Parisi, The Law and Economics of Cybersecurity, an Introduction, (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), p. 1-13.

(  0) 0) |

| [19] |

United Nations Office on Drugs and Crime (2014), "State Regulation concerning Civilian Private Security Services and their Contribution to Crime Prevention and Community Safety, " (April 2014), https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Ebook0.pdf, visited November 2019, at p.1; p.72; p.9-20.

(  0) 0) |

| [20] |

www.lendex.de/news/strengere-regeln-fuer-die-sicherheitsbranche, visited October 2019.

(  0) 0) |

| [21] |

Avihay Dorfman and Alon Harel (2012) "The Case Against Privatization, "Tel Aviv University Law Faculty Paper No. 158, https://pdfs.semanticscholar.org/07ea/9c7a9558f3a1cce8c4fdffb9e323df207eaa.pdf, visited November 2019.

(  0) 0) |

| [22] |

Michael R Gottfredson, Travis Hirschi, A General Theory of Crime, (Stanford: Stanford University Press, 1990).

(  0) 0) |

| [23] |

John M. MacDonald, Jonathan Klick, Ben Grunwald (2019), "The Effect of Privately Provided Police Services on Crime, "University of Pennsylvania Law School, Institute for Law and Economics, Research Paper No. 12-36, http://ssrn.com/abstract=2171038, visited September 2019.

(  0) 0) |

| [24] |

Paul Liu, Marco Fabbri (2016), "More Eyes, (No Guns, ) Less Crime: Estimating the Effects of Unarmed Private Patrols on Crime Using a Bayesian Structural Time-Series Model, "https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2739270, visited November 2019.

(  0) 0) |

| [25] |

Philip J. Cook, and John MacDonald, "Public Safety through Private Action: An Economic Assessment of BIDS, "Economic Journal 121 (2011): 445-462.

(  0) 0) |

| [26] |

MacDonald, Klick, Grunwald, "The Effect of Privately Provided Police Services on Crime, " at p.21. Chalfin and McCrary, "Criminal Deterrence, A Review of the Literature, " at pp. 5-48.

(  0) 0) |

| [27] |

Brooks, Lea, "Volunteering to be taxed: Business improvement districts and the extragovernmental provision of public safety, "Journal of Public Economics 92 (2008): pp.388-406.

(  0) 0) |

| [28] |

John M. MacDonald, "The Effectiveness of Community Policing in Reducing Urban, Violence, "Crime and Delinquency 48 (4) (2002): pp. 592-618.

(  0) 0) |

| [29] |

Sherman, Weisburd, "General deterrent effects of police patrol in crime hot spots: A randomized controlled trial, " at pp. 625-648.

(  0) 0) |

| [30] |

Jihong Zhao, Matthew C. Schneider, Quint Thurman, "Funding Community Policing to Reduce Crime: Have COPS Grants Made a Difference?, "Criminology & Public Policy 2 (1) (2002): pp. 7-32.

(  0) 0) |

| [31] |

Jan Ayres and Steven D. Levitt, "Measuring Positive Externalities from Unobservable Victim Precaution: An Empirical Analysis of Lojack, "Quarterly Journal of Economics 113 (1) (1998): pp. 43-77.

(  0) 0) |

| [32] |

Andrea Giménez-Salinas, "New approaches regarding private/public security, " Policing and Society 14 (2004): 158-174.

(  0) 0) |

2020

2020