2023年9月,习近平总书记于黑龙江考察调研期间首次提出“新质生产力”这一全新概念。[1]同年12月,中央经济工作会议强调“要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力”。[2]2024年1月,习近平总书记在二十届中共中央政治局第十一次集体学习时的讲话中指出,发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。[3]在同年3月份的全国两会上,习近平总书记强调,要因地制宜地发展新质生产力,根据本地的资源禀赋、产业基础、科研条件等,有选择地推动新产业、新模式、新动能发展。[4]在当今的生产力变革中,新质生产力作为先进生产力的具体体现形式,既是马克思主义生产力理论的中国创新和实践,也是科技创新交叉融合突破所产生的根本性成果。发展新质生产力既是建设社会主义现代化强国的坚实支撑,也是提升国际竞争力的战略举措,还是满足人民美好生活需要的必然要求。

党的二十大报告指出,“发展海洋经济,保护海洋生态环境,加快建设海洋强国”。[5](P31)2022年4月,习近平总书记在海南考察时强调,“建设海洋强国是实现中华民族伟大复兴的重大战略任务”。[6]海洋强国是国家综合实力和国际地位的重要体现,也是推动国家经济发展、保障国家安全、促进科技进步和全球治理的重要力量。以新质生产力赋能海洋是建设海洋强国的关键举措和重要推动力。发展海洋新质生产力,能有效推动海洋经济的创新发展,提高海洋资源的开发利用效率,提升海洋产业的质量和竞争力,为建设海洋强国提供有力支撑。

二、文献综述关于新质生产力的概念内涵,学者们给予了多方位的解读。新质生产力被定义为由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力,[7]其核心根植于科技进步的土壤,以创新为内在驱动力,以新兴产业集群的蓬勃发展为坚实支撑,以人民对美好生活的向往为价值目标。[8]新质生产力将新质劳动者视为核心驱动要素,通过劳动力、劳动资料、劳动对象及三者间的优化整合,实现生产力的升级跃变。[9]它的本质在于全要素生产率的显著提升,这也是其区别于传统生产力的核心标志。作为一种综合力量,新质生产力融合了知识、技术、信息等非物质文化要素,涵盖了科技创新、新经济形态、绿色生态路径多方面,展现出高科技、高效能、高质量的鲜明特征。[10]作为推动高质量发展的核心引擎,新质生产力在推进中国式现代化的征途中扮演着不可或缺的角色。

目前新质生产力相关研究领域正逐步拓宽,其研究范畴与内涵也不断丰富与深化。在农业领域,主要聚焦于数字赋能、推动乡村振兴及农业新质生产力水平测度等方面,如周振从微观、中观和宏观层面探讨了数字技术赋能农业新质生产力的作用机理,[11]杨美勤、陈健等认为新质产业和新质人才是乡村振兴的主要着力点,[12][13]龚斌磊等基于技术创新导向、农业特征导向和多维目标导向重构了农业全要素生产率的测度体系,[14]朱迪、罗光强等基于马克思主义生产力三要素理论,从劳动者、劳动对象和劳动资料三个维度构建了农业新质生产力综合评价指标体系,对中国农业新质生产力发展水平和动态演变特征进行了测度与分析。[15][16]在制造业领域,胡振雄、徐政、吕越等认为新质生产力能够促进传统制造业的转型升级,[17][18][19]赵当如等对制造业全要素生产率系统性冲击的动态演变规律进行识别,认为制造业中不同行业新质生产力的总体结构、内部结构差异明显,[20]李燕凌等深入探究了科技金融对工业新质生产力的影响。[21]在服务业领域,王金伟、厉新建等厘清了新质生产力赋能旅游业高质量发展的理论逻辑和发展路径,[22][23]刘伟华等认为新质生产力能够促进物流行业降本增效,[24]路来冰等对我国22个省份的体育产业结构水平进行测度,并探讨了新质生产力对体育产业结构升级的异质性影响、中介效应与门槛效应。[25]由此可见,学者们对不同产业新质生产力的发展现状、实现路径、水平测度及时空演变进行了研究。

海洋是高质量发展的战略要地,[5]海洋新质生产力是新质生产力体系中至关重要的一部分,为海洋经济的高质量发展提供了新动能,[26][27]但目前对海洋新质生产力的定量研究相对薄弱,仅叶芳等基于Topsis熵值法对我国海洋新质生产力水平进行评价,并分析了三大海洋经济圈的区域差异。[28]

基于上述分析,从科技、绿色、数字、开放四个维度构建海洋新质生产力评价指标体系,运用熵值法测度11个沿海省份的海洋新质生产力水平,利用标准差椭圆和核密度估计方法分析其时空演变特征,通过改进DEMATEL-ISM法识别出影响海洋新质生产力发展水平的关键因素、因素间的逻辑关系及作用路径,以期为我国海洋新质生产力的发展提供有益借鉴。

三、海洋新质生产力内涵习近平总书记指出,我国是一个海洋大国,海域面积十分辽阔,要加快构建海洋强国,向海图强、逐梦深蓝,就要加快构建海洋新质生产力。海洋新质生产力是指充分挖掘和优化海洋资源,加快能源转型,构建高水平的海洋产业发展格局,从而推动海洋产业高质量发展的先进生产力。结合当前的发展状况及未来海洋技术革命前景,从科技、绿色、数字和开放四个方面赋予海洋新质生产力以下内涵。

第一,科技生产力激发海洋创新活力。《“十四五”海洋经济发展规划》强调,“提升海洋科技自主创新能力”。科技创新是海洋新质生产力的主要驱动力,带动海洋产业的转型升级。深海探测、遥感监测等先进技术的应用,为海洋资源勘探提供了强大支持,使人类对海洋的认知和利用达到新高度。此外,海洋科技创新有助于优化海洋产业结构,高附加值、高技术含量的海洋新兴产业不断壮大,如海洋生物医药、海洋工程咨询、海洋文化旅游等,为海洋经济高质量发展注入新活力。

第二,绿色生产力保护海洋生态和谐稳定。习近平总书记指出,“绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力。必须加快发展方式绿色转型,助力碳达峰碳中和”。随着海洋经济的快速发展,海洋资源过度开发、海洋环境污染严重、海洋生态系统退化及海洋灾害频发等问题越来越严重,迫切需要通过发展绿色生产力促进海洋可持续发展,为构建和谐海洋、建设海洋强国提供强有力的支撑。

第三,数字生产力推动海洋数据资源共建共享。先进的信息技术,如云计算、大数据等,使海洋数据采集、处理和分析能力得到极大提升,实现了海洋数据的高效整合与利用。海洋数据共享平台的建立,打破了部门间信息壁垒,促进跨区域、跨领域的数据流通,提升数据利用效率。这不仅优化了海洋资源配置,还推动了海洋经济高质量发展。同时,数字生产力还强化了数据安全保障,确保了海洋数据的安全性和可靠性。因此,通过数字技术驱动海洋新质生产力,推动海洋产业数字化转型,将大大提升我国海洋产业竞争力。

第四,开放生产力构建海洋发展新格局。开放生产力是一种以高水平对外开放为特征的先进生产力形态。它体现出在全球化背景下,通过开放的经济体系、国际合作和交流,促进经济增长和社会发展的能力。海洋新质生产力在开放生产力的作用下,使海洋产业与多地区及其他产业深度融合。习近平总书记在主持中共中央政治局第十一次集体学习时提出,“要创新生产要素配置方式,让各类先进优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动”“要扩大高水平对外开放,为发展新质生产力营造良好国际环境”。通过高水平对外开放,可以引进更加先进的海洋科技、管理经验和资本,为海洋新质生产力的发展提供有力支持,进而促进海洋资源的高效利用、推动海洋产业的多面发展。

结合以上分析,可将海洋新质生产力定义为以科技创新为引领,以绿色可持续发展为保证,以数字技术为支撑,以共享开放为原则,推动海洋产业转型升级,实现海洋资源可持续利用和海洋生态环境保护的新的生产力形态。海洋新质生产力是新时代我国海洋经济发展的关键,是实现海洋经济高质量发展的重要途径。

四、数据来源、指标选取与研究方法 (一) 数据来源参考国务院标准,本研究将11个沿海省份(不包含港澳台地区)分为北部沿海经济圈(辽宁、天津、河北和山东)、东部沿海经济圈(江苏、上海和浙江)、南部沿海经济圈(福建、广东、广西和海南)。考虑到《中国海洋经济统计年鉴》的最新数据统计到2021年,所以研究区间为2010—2021年,其他数据来源于《中国统计年鉴》《中国海洋生态环境状况公报》《中国环境统计年鉴》《中国能源统计年鉴》以及沿海各地区统计年鉴、北京大学数据金融中心库,部分专利数据是在数据专利库Incopat官网用“数字海洋”词条搜索得来,个别缺失数据通过线性插值法和平均增速法补充。

(二) 指标选取根据上文对海洋新质生产力内涵的界定,参考宋振江、蒋永穆等研究,[29][30]构建如表 1所示的海洋新质生产力发展水平评价指标体系。

|

|

表 1 海洋新质生产力发展水平评价指标体系 |

熵值法是通过计算指标的信息熵来确定指标的权重,反映指标数据的离散程度,进而为多元统计分析和多指标综合评价提供依据。[31]首先对原始数据进行标准化处理,公式如下:

| $ 正向指标: x_{\theta i j}^{\prime}=\frac{x_{\theta i j}-\min \left\{x_{\theta i j}\right\}}{\underset{1 \leqslant \theta \leqslant r, 1 \leqslant i \leqslant n, 1 \leqslant j \leqslant s}{\max \left\{x_{\theta i j}\right\}-\min \left\{x_{\theta i j}\right\}}} $ | (1) |

| $ 负向指标: x_{\theta i j}^{\prime}=\frac{\max \left\{x_{\theta i j}\right\}-x_{\theta i j}}{\underset{1 \leqslant \theta \leqslant r, 1 \leqslant i \leqslant n, 1 \leqslant j \leqslant s}{\max \left\{x_{\theta i j}\right\}-\min \left\{x_{\theta i j}\right\}}} $ | (2) |

其中,xθij表示第θ年第i个研究对象的第j个指标值,X为指标集。计算可得比重yθij、熵值ej、权重wj、得分Zθ,即:

| $ y_{\theta i j}=\frac{x_{\theta i j}^{'}}{\sum\limits_{\theta=1}^r \sum\limits_{i=1}^n x_{\theta i j}^{\prime}} $ | (3) |

| $ e_j=-k \sum\limits_{\theta=1}^r \sum\limits_{i=1}^n y_{\theta_{i j}} \ln \left(y_{\theta_{i j}}\right) $ | (4) |

| $ w_j =\frac{\left(1-e_j\right)}{\sum\limits_{\theta=1}^r\left(1-e_j\right)} $ | (5) |

| $ Z_\theta =\sum\limits_{i=1}^r\left(w_j x_{\theta i j}^{\prime}\right) $ | (6) |

其中,

标准差椭圆是一种用于描述多元数据集离散程度、相关性以及空间分布模式的可视化工具,能够揭示数据的空间聚集性、分散性和方向性,可对数据分布区位进行描述分析。其中包含分布重心、方位角及长短半轴等要素。[32]基本公式如下:

| $ 分布重心: x_c=\sum\limits_{i=1}^n w_i x_i / \sum\limits_{i=1}^n w_i, y_c=\sum\limits_{i=1}^n w_i y_i / \sum\limits_{i=1}^n w_i $ | (7) |

| $ 方位角:\tan \theta=\frac{\sum\limits_{i=1}^n w_i^2 \bar{x}_i^2-\sum\limits_{i=1}^n w_i^2 \bar{y}_i^2+\sqrt{\left(\sum\limits_{i=1}^n w_i^2 \bar{x}_i^2-\sum\limits_{i=1}^n w_i^2 \bar{x}_i^2\right)^2+4 w_i^2 \bar{x}_i^2 \bar{y}_i^2}}{2 \sum\limits_{i=1}^n w_i^2 \bar{x}_i^2 \bar{y}_i^2} $ | (8) |

| $ 长短半轴:\sigma_{\mathrm{x}} =\sqrt{\sum\limits_{i=1}^n\left(w_i \bar{x}_i \cos \theta-w_i \bar{y}_i \sin \theta\right)^2 / \sum\limits_{i=1}^n w_i^2} $ | (9) |

| $ \sigma_y =\sqrt{\sum\limits_{i=1}^n\left(w_i \bar{x}_i \sin \theta-w_i \bar{y}_i \cos \theta\right)^2 / \sum\limits_{i=1}^n w_i^2} $ | (10) |

其中,xi=xi-xc, yi=yi-yc, wi表示权重。

3、核密度估计法核密度估计法是一种非参数估计方法,用于估计随机变量的概率密度函数,通过平滑的数据点周围的核函数来近似真实的概率分布,是对直方图的自然扩展。[33]公式如下:

| $ f(x)=\frac{1}{n h} \sum\limits_{i=1}^n K\left(\frac{X_i-\bar{x}}{h}\right) $ | (11) |

其中,n为样本观测值个数,Xi为独立同分布的观测值,x为均值,h为带宽。

4、改进DEMATEL-ISM法DEMATEL-ISM法是结合了决策试验和评价实验法(DEMATEL)与解释结构模型(ISM)的系统分析方法,整合了DEMATEL的矩阵与图论分析,量化影响因素强度,明确系统要素的关键性,再通过ISM构建可达矩阵,解析因素间层次关系,直观展示各要素之间的相互影响关系及其层级结构。[34]本文在熵值法的基础上使用DEMATEL法,以规避传统DEMATEL法使用专家打分等评定方式带来的主观影响。[35]根据熵值法的结果形成指标间直接影响关系矩阵R,得到标准化矩阵L、综合影响矩阵T,即:

| $ R=\left(\mathrm{r}_{j m}\right)_{s \times s}=\left(\begin{array}{ccc} r_{11} & \cdots & r_{1 s} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{s 1} & \cdots & r_{s s} \end{array}\right) $ | (12) |

| $ L=R / \max\limits_{1 \leqslant j \leqslant s}\left(\sum\limits_{m=1}^s r_{j m}\right) $ | (13) |

| $ T=\left(t_{j m}\right)_{s \times s}=L(I-L)^{-1} $ | (14) |

其中,rjj=0,rjm=wj/wm,rjm是第j个指标对第m个指标的重要程度。计算各指标影响度Fj、被影响度Dj、中心度Cj和原因度Gj,即:

| $ F_j=\sum\limits_{m=1}^s t_{j m}, D_j=\sum\limits_{m=1}^s t_{j m} $ | (15) |

| $ C_j=F_j+D_j, G_j=F_j-D_j $ | (16) |

引入综合影响矩阵T的均值λ作为阈值,[36][37]得到如式(18)所示的邻接矩阵Pjm,考虑Pjm是否满足公式(19),当其符合条件时,可得可达矩阵S、可达集合Q(Sj)、先行集V(Sm)、共同集U(Sj),即:

| $ P_{j m}=\left\{\begin{array}{l} 1 &\mathrm{t}_{j m}>\lambda \\ 0 &\mathrm{t}_{j m}>\lambda \end{array}\right. $ | (17) |

| $ (P+I)^{k-1} \neq(P+I)^k=(P+I)^{k+1}=S=\left(s_{j m}\right)_{s \times s} $ | (18) |

| $ Q\left(S_j\right)=\left\{S_j \mid S_j \in S, s_{j m}=1\right\} $ | (19) |

| $ V\left(S_m\right)=\left\{S_m \mid S_m \in S, s_{j m}=1\right\} $ | (20) |

| $ U\left(S_j\right)=Q\left(S_j\right) \cap V\left(S_m\right) $ | (21) |

将2010—2021年各指标原始数据依次代入公式(1)—(6),得出各指标权重,再通过公式(7)测算得出11个沿海省份的海洋新质生产力发展水平,结果如表 2所示。通过发展水平测算可知,各沿海省份海洋新质生产力发展水平整体呈波动上升趋势,年均增速为6.13%。其中,上海、江苏、广东处于领先地位,广西、河北等地较落后,且发展水平最高的上海是发展水平最低的广西的3.92倍。从区域上来看,东部海洋经济圈发展水平最高,为0.307;北部和南部依次为0.208和0.186。由此可知,海洋新质生产力发展水平显著提高且存在区域差异。

|

|

表 2 2010—2021年海洋新质生产力发展水平 |

为探究海洋新质生产力发展水平的空间区位演进特征和内部差异,基于ArcGIS软件,通过标准差椭圆法分析我国沿海地区海洋新质生产力发展水平的区位特征。结果发现,从空间分布重心来看,我国沿海地区海洋新质生产力水平发展重心始终在117°E~119°E、31°N~33°N之间移动,整体的南北方向移动距离大于东西方向。具体来看,2011—2013年,发展重心向西北方向小幅度移动;2013—2019年,发展重心逐年向西南方向移动;2019—2021年,发展重心向东北方向移动。整体上,海洋新质生产力发展重心向西南方向移动。从分布范围来看,标准差椭圆面积波动较小但有扩大趋势,说明区域内海洋新质生产力的发展较为稳定,均在稳步提升。从分布形状来看,在样本期内,标准差椭圆扁率呈波动上升趋势,说明标准差椭圆在长轴上有较明显的增长趋势,即处于东北及西南方位省份的海洋新质生产力水平有较大提升。从分布方向来看,在样本期内,方位角波动上升,标准差椭圆向顺时针方向旋转,表明区域内东北及西南方向海洋新质生产力发展较快。标准差椭圆与重心迁移结果如表 3所示。

|

|

表 3 标准差椭圆与重心迁移结果 |

南部海洋经济圈在海洋经济总量上具有明显优势,为其海洋新质生产力的发展提供了坚实的经济基础。同时,南部海洋经济圈依托粤港澳大湾区建设,深化与周边国家和地区的海洋经济合作,形成区域海洋经济协同发展新格局,成为海洋新质生产力发展的重要推动力。北部海洋经济圈在海洋水产品加工业、海洋油气业等传统优势产业上具有突出地位。这些传统优势产业虽然不属于新兴高技术产业,但为北部沿海省份的海洋新质生产力发展提供了稳定基础。北部沿海省份也积极布局新兴产业,如海洋电力业、深海空天等未来产业,地方政府给予了较多的政策支持和引导。因此,南部及北部海洋经济圈在新质生产力水平上有较显著的发展。

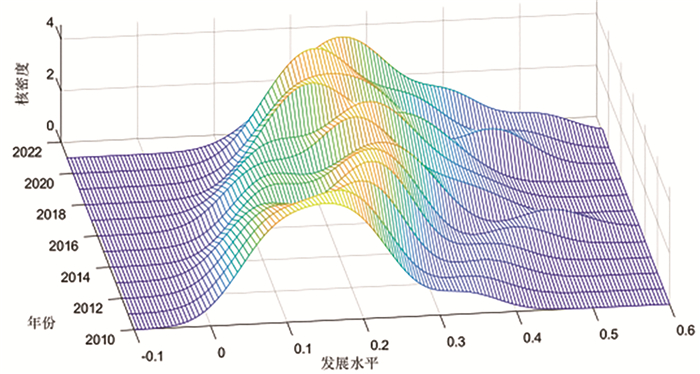

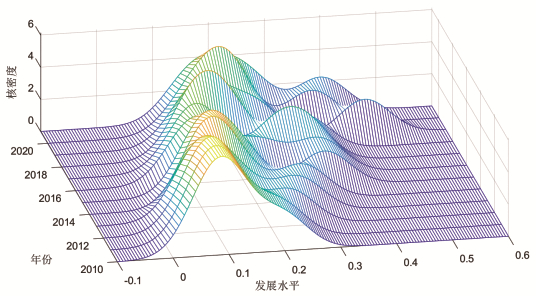

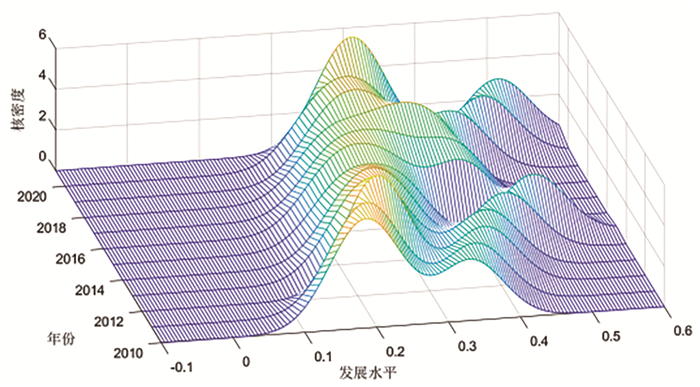

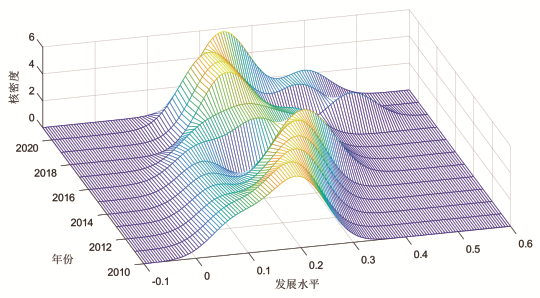

2、海洋新质生产力水平动态演进为进一步揭示我国11个沿海省份海洋新质生产力发展水平的动态变化趋势和内部差异,本研究根据海洋新质生产力发展水平测度结果,通过高斯核密度估计法,绘制了2010—2021年全国沿海、东部、南部、北部海洋经济圈海洋新质生产力发展水平核密度估计图(图 1、图 2、图 3、图 4)。从分布位置来看,沿海地区整体及三大海洋经济圈各自的海洋新质生产力发展水平的主峰位置明显向右移动,这说明海洋新质生产力发展水平均在不断提高。东部海洋经济圈发展水平分布相较于其他区域持续偏右,说明在三大海洋经济圈中,东部发展领先,起带动作用。从峰值特征来看,沿海地区整体海洋新质生产力发展水平分布的峰值在样本期内呈波动上升趋势,波峰的形状逐渐向右侧收窄,说明地区内部发展差异逐渐缩小。东部海洋经济圈发展水平在样本期内有明显双峰分布,说明区域内一直存在个别省份发展水平领先的情况,在海洋新质生产力发展过程中起引领作用。从分布延展性来看,区域整体受南部及北部海洋经济圈影响,2013—2017年具有明显的左拖尾特征,2017年后南部及北部发展水平落后状况改善,区域内个别省份海洋新质生产力发展水平落后的现象已逐渐缓解,区域整体左拖尾消失。

|

图 1 全国沿海经济圈海洋新质生产力发展水平核密度估计 |

|

图 3 南部海洋经济圈海洋新质生产力发展水平核密度估计 |

|

图 2 东部海洋经济圈海洋新质生产力发展水平核密度估计 |

|

图 4 北部海洋经济圈海洋新质生产力发展水平核密度估计 |

综上所述,11个沿海省份海洋新质生产力水处于稳步提升状态,其中东部海洋经济圈整体发展水平较高,起引领作用,南部及北部海洋经济圈内省份发展速度较快,海洋新质生产力水平显著提升。

(二) 海洋新质生产力发展影响机理分析 1、基于DEMATEL各因素对海洋新质生产力的影响分析利用公式(12)—(16),得出各项指标的影响度、被影响度、中心度、原因度,如表 4所示。

|

|

表 4 海洋新质生产力各指标的影响度、被影响度、中心度和原因度 |

借鉴成全等的做法,[38]将中心度排序前30%的指标作为关键影响因素,具体包括单位GDP废水排放量(S11)、电信通信服务水平(S14)、海洋科研机构产出水平(S5)、沿海地区能源消费结构(S10)、海洋数字创新能力(S16)、数字市场活跃度(S15)、沿海港口吞吐能力(S18)。这些指标与其他指标的关联性较大,是海洋新质生产力发展的核心因素与发力点。这些关键影响因素涉及四个维度,分别是科技、绿色、数字、开放,侧面反映出从这些维度构建海洋新质生产力评价指标体系是合理的。通过对原因度进行分析,可知有14个原因因素、8个结果因素,与前面一致采用30%的标准,选取关键原因因素为海洋科研机构产出水平(S5)、海洋数字创新能力(S16)、数字市场活跃度(S15)、沿海港口吞吐能力(S18),关键结果因素是单位GDP废水排放量(S11)、电信通信服务水平(S14)。这些因素是挖掘因素间相互作用关系的重要节点。

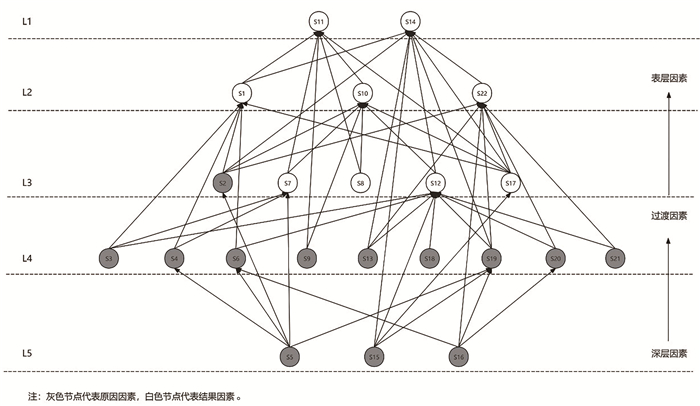

2、基于ISM方法的影响因素递阶层次分析为揭示原因因素与结果因素间的影响机理,根据公式(17)—(21)得到海洋新质生产力发展水平影响因素的多层递阶结构模型(图 5)。

|

图 5 海洋新质生产力影响因素的多层递阶结构模型 |

影响海洋新质生产力发展水平的原因因素属于深层和过渡因素,结果因素属于过渡和表层因素。这说明原因因素的影响是间接而缓慢的,而结果因素的影响是直接的。深层根源因素包括海洋科研机构产出水平(S5)、数字市场活跃度(S15)、海洋数字创新能力(S16)。新质生产力是科技创新起主导作用的生产力,海洋科研机构产出水平和海洋数字创新能力都体现了科技创新的成效,是影响海洋新质生产力的核心要素。数字市场活跃度反映出数据要素的应用广度,是海洋经济发展的新动能。表层因素包括单位GDP废水排放量(S11)、电信通信服务水平(S14)、海洋科研组织强度(S1)、沿海地区能源消费结构(S10)、营商环境指数(S22)。这些因素对海洋新质生产力的影响最直接、最快速。“新质生产力就是绿色生产力”,减少废水排放量,降低煤炭等不清洁能源的利用,推动能源的绿色转型,保护海洋生态环境,是海洋高质量发展的出发点,因此单位GDP废水排放量和沿海地区能源消费结构是影响海洋新质生产力的显性因子。电信通信服务水平、海洋科研组织强度、营商环境指数都是体现数字生产力、科技生产力和开放生产力的直接要素,对表层因素进行优化,能够收到立竿见影的效果。其他因素属于过渡因素,起到承上启下的作用,作为连接深层根源因素与表层因素的桥梁。

各因素间的主要传导路径如下:

(1) 海洋数字创新能力(S16)→经济外向(S19)+外商直接投资水平(S20)→数字普惠金融指数(S12)→沿海地区能源消费结构(S10)→单位GDP废水排放量(S11)。提升海洋数字化创新能力,带动地区经济外向性发展,同时也会扩大外商对海洋产业的投资,经济的发展能够进一步推进数字普惠金融的发展。数字金融不仅能促进绿色金融的发展,还能为清洁能源项目提供有效的融资支持,从而进一步改善沿海地区能源消费结构,最终减少废水排放量。

(2) 数字市场活跃度(S15)→涉海电子商务企业比重(S17)→营商环境指数(S22)→电信通信服务水平(S14)。数字市场的活跃度越高,越会吸引更多企业从事电商服务,从而促进营商环境的优化,而良好的营商环境有助于提升网络基础设施质量,进而提高通信服务水平。

(3) 海洋科研机构产出水平(S5)→海洋人才储备能力(S6)→海洋科研组织强度(S1)→单位GDP废水排放量(S11)。海洋科研机构产出水平增大时,会吸引更多的人才投身海洋领域,从而需要更充分的科研机构组织强度作为保障,科技支持力度的增加会进一步推动能源绿色转型,从而减少废水的排放量。

六、结论与建议 (一) 结论本研究从科技、绿色、数字、开放四个维度构建海洋新质生产力评价体系,通过熵值法测度2010—2021年11个沿海省份的海洋新质生产力水平,采用标准差椭圆法分析其空间区位演进特征,采用核密度分析揭示其动态变化趋势及内部差异,并进一步运用改进DEMATEL-ISM法对影响因素进行分析,得出以下结论:(1)各省份海洋新质生产力水平均处于波动上升状态。其中,上海、广东的海洋新质生产力水平远超平均值,广西、海南等省份的水平较低,区域发展呈现不均衡状态。(2)海洋新质生产力发展重心向西南方向迁移,南部与北部海洋经济圈海洋新质生产力水平提升显著。(3)近年来南部与北部海洋经济圈内个别省份落后现象缓解。三大海洋经济圈内部均出现极化现象,有领先省份存在。而东部海洋经济圈整体海洋新质生产力发展水平居于领先地位,对全国海洋新质生产力发展格局的构建发挥着导向作用。(4)在影响中国海洋新质生产力的因素中,关键影响因素按重要程度排序依次为单位GDP废水排放量、电信通信服务水平、海洋科研机构产出水平、沿海地区能源消费结构、海洋数字创新能力、数字市场活跃度、沿海港口吞吐能力;关键原因因素依次为海洋科研机构产出水平、海洋数字创新能力、数字市场活跃度、沿海港口吞吐能力;关键结果因素为单位GDP废水排放量和电信通信服务水平。(5)根据多层递阶结构模型,可把我国海洋新质生产力发展影响因素划分为三个层级:根源影响因素包括海洋科研机构产出水平、数字市场活跃度、海洋数字创新能力;中层过渡因素包括海洋科研人员投入力度、人均海洋科研经费支出、人均海洋R&D课题数量、海洋人才储备能力、海洋产业产出效率、近海湿地面积、海滨观测台站数、数字普惠金融指数、通信基础设施能力、涉海电子商务企业比重、沿海港口吞吐能力、经济外向度、外商直接投资水平、国际旅客依存度;表层直接因素包括单位GDP废水排放量、电信通信服务水平、海洋科研组织强度、沿海地区能源消费结构、营商环境指数。从根源因素到表层因素总结出三条主导影响传递路径:海洋数字创新能力(S16)→经济外向度(S19)+外商直接投资水平(S20)→数字普惠金融指数(S12)→沿海地区能源消费结构(S10)→单位GDP废水排放量(S11);数字市场活跃度(S15)→涉海电子商务企业比重(S17)→营商环境指数(S22)→电信通信服务水平(S14);海洋科研机构产出水平(S5)→海洋人才储备能力(S6)→海洋科研组织强度(S1)→单位GDP废水排放量(S11)。

(二) 建议第一,从科技生产力维度出发,应加大科研政策支持力度,鼓励企业、高校和科研机构开展海洋科技创新;加快高层次海洋科技创新平台创建,促进产学研深度融合,提高海洋科技成果转化率;强化海洋科研人才队伍建设,加大高层次人才引进力度,完善科技人才待遇,从而激发海洋科研人才创新活力。

第二,从绿色生产力维度出发,应坚持绿色发展理念,严格控制海洋污染物排放,优化绿色能源利用,保护海洋生态环境;完善海洋环境监测网络,确保监测数据的准确性和时效性,提升海洋生态环境治理能力;优化海洋产业结构,推动传统海洋产业转型升级,提升海洋产业附加值。

第三,从数字生产力维度出发,加速海底光缆、卫星通信等海洋信息基础设施建设,提升海洋信息传输能力;整合海洋数据资源,构建海洋大数据平台,实现数据共享共用;加大对海洋数字化关键技术的研发,如海洋遥感技术、水下探测技术、物联网、云计算等,增加海洋产业的科技含量。

第四,从开放生产力维度出发,应加快港口基础设施建设,提升港口智能化水平,增强港口国际竞争力;大力优化营商环境,放宽市场准入,简化审批流程,吸引外资和民营资本进入海洋产业;积极参与国际海洋事务,加强与国际海洋组织的合作,推动形成开放互赢的海洋经济合作新格局。

| [1] |

新华社记者. 牢牢把握东北的重要使命 奋力谱写东北全面振兴新篇章[N]. 人民日报, 2023-09-10(01).

(  0) 0) |

| [2] |

新华社记者. 详解2023年中央经济工作会议精神[N]. 人民日报, 2023-12-18(04).

(  0) 0) |

| [3] |

新华社记者. 习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时强调, 加快发展新质生产力扎实推进高质量发展[N]. 人民日报, 2024-02-02(01).

(  0) 0) |

| [4] |

何宇澈, 林子夜, 陈圆圆, 等. 因地制宜发展新质生产力[N]. 人民日报, 2024-03-09(01).

(  0) 0) |

| [5] |

习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M]. 北京: 人民出版社, 2022.

(  0) 0) |

| [6] |

尹婕. 向海图强奋楫逐浪[N]. 人民日报海外版, 2022-04-19(01).

(  0) 0) |

| [7] |

赵丽锦, 胡晓明, 王文华. 新质生产力赋能制造业价值转型的理论基础、作用机制与实现路径[J]. 财会通讯, 2024, (14): 9-15. (  0) 0) |

| [8] |

龚晓莺, 严宇珺. 新质生产力的基本意涵、实现机制与实践路径[J]. 河南社会科学, 2024, 32(4): 15-22. DOI:10.3969/j.issn.1007-905X.2024.04.005 (  0) 0) |

| [9] |

全国政协经济委员会新质生产力研究课题组. 新质生产力的理论贡献、内涵特征和发展路径[N]. 人民日报, 2024-07-17(09).

(  0) 0) |

| [10] |

张姣玉, 罗红艳. 新质生产力: 中国式现代化新载体、新突破、新思路[J]. 郑州大学学报(哲学社会科学版), 2024, 57(4): 24-31. (  0) 0) |

| [11] |

周振. 数字技术赋能农业新质生产力: 作用机理、问题障碍与应对策略[J/OL]. 中国农业大学学报(社会科学版), 1-16[2024-08-23]. https://doi.org/10.13240/j.cnki.caujsse.20240724.001.

(  0) 0) |

| [12] |

杨美勤, 唐鸣. 新质生产力赋能乡村振兴的内在逻辑与实践路径[J]. 理论视野, 2024, (5): 64-69. (  0) 0) |

| [13] |

陈健, 王丹. 新质生产力赋能乡村全面振兴的内涵特征与实践路径[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2024, 45(2): 99-107. DOI:10.3969/j.issn.1004-3926.2024.02.011 (  0) 0) |

| [14] |

龚斌磊, 袁菱苒. 新质生产力视角下的农业全要素生产率: 理论、测度与实证[J]. 农业经济问题, 2024, (4): 68-80. (  0) 0) |

| [15] |

朱迪, 叶林祥. 中国农业新质生产力: 水平测度与动态演变[J]. 统计与决策, 2024, 40(9): 24-30. (  0) 0) |

| [16] |

罗光强, 宋新宇. 中国农业新质生产力: 生成机理、时空特征与区域差异[J/OL]. 中国农业资源与区划, 1-14[2024-08-23]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3513.s.20240624.1845.020.html.

(  0) 0) |

| [17] |

胡振雄. 我国先进制造业高质量发展的基础、挑战及对策[J]. 理论视野, 2024, (3): 64-69. (  0) 0) |

| [18] |

徐政, 张姣玉. 新质生产力促进制造业转型升级: 价值旨向、逻辑机理与重要举措[J]. 湖南师范大学社会科学学报, 2024, 53(2): 104-113. (  0) 0) |

| [19] |

吕越. 加快传统制造业转型升级的策略[J]. 人民论坛, 2024, (10): 92-96. DOI:10.3969/j.issn.1004-3381.2024.10.022 (  0) 0) |

| [20] |

赵当如, 杜然, 方齐云, 等. 全要素生产率冲击与制造业行业新质生产力——基于结构粘性视角的分析[J]. 城市问题, 2024, (5): 62-74. (  0) 0) |

| [21] |

李燕凌, 蔡湘杰. 科技金融促进了工业新质生产力发展吗?[J/OL]. 财经理论与实践, 1-9[2024-08-23]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/43.1057.F.20240718.1446.002.html.

(  0) 0) |

| [22] |

王金伟, 陆林, 王兆峰, 等. 新质生产力赋能旅游业高质量发展: 理论内涵与科学问题[J]. 自然资源学报, 2024, 39(7): 1643-1663. (  0) 0) |

| [23] |

厉新建, 曾博伟, 张辉, 等. 新质生产力与旅游业高质量发展[J]. 旅游学刊, 2024, 39(5): 15-29. (  0) 0) |

| [24] |

刘伟华, 兰蕊. 产业融合与新质生产力共同赋能物流业降本增效[J]. 中国流通经济, 2024, 38(7): 25-35. (  0) 0) |

| [25] |

路来冰, 杨少雄. 新质生产力对我国体育产业结构升级的影响机制研究——基于中介效应和门槛效应的分析[J]. 中国体育科技, 2024, 60(4): 81-90. (  0) 0) |

| [26] |

于会娟, 卢宝周, 李大海. 海洋新质生产力的内涵特征、发展路径与政策建议[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2024, (4): 11-18. (  0) 0) |

| [27] |

谢宝剑, 李庆雯. 新质生产力驱动海洋经济高质量发展的逻辑与路径[J]. 东南学术, 2024, (3): 107-118. (  0) 0) |

| [28] |

叶芳, 王国栋, 石媛媛, 等. 中国海洋新质生产力水平测度、区域差异及收敛性研究[J/OL]. 海洋通报, 1-13[2024-08-23]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1076.p.20240527.0904.002.html.

(  0) 0) |

| [29] |

宋振江, 冷明妮, 周波, 等. 中国农业新质生产力: 评价体系构建、动态演进及政策启示[J]. 农林经济管理学报, 2024, 23(4): 425-434. (  0) 0) |

| [30] |

蒋永穆, 乔张媛. 新质生产力: 逻辑、内涵及路径[J]. 社会科学研究, 2024, (1): 10-18. (  0) 0) |

| [31] |

朱延平, 吴霖璟, 于佳丽, 等. 基于K-means聚类和熵值法的二次供水水质评估[J]. 东华大学学报(自然科学版), 2023, 49(5): 129-135. (  0) 0) |

| [32] |

王思薇, 陈西坤. 中国区域经济高质量发展水平测度、空间分布及动态演进[J]. 统计与决策, 2023, 39(21): 90-96. (  0) 0) |

| [33] |

郑亚男, 史宝娟, 程向冉, 等. 中国全要素碳生产率及时空分异研究——基于中国30个省份的数据[J]. 生态经济, 2024, 40(8): 20-29. (  0) 0) |

| [34] |

陈为公, 张娜, 张友森, 等. 基于DEMATEL-ISM的城市灾害韧性影响因素研究[J]. 灾害学, 2021, 36(1): 1-6. (  0) 0) |

| [35] |

范德成, 谷晓梅. 高技术产业技术创新生态系统健康性评价及关键影响因素分析——基于改进熵值-DEMATEL-ISM组合方法的实证研究[J]. 运筹与管理, 2021, 30(7): 167-174. (  0) 0) |

| [36] |

Khanam S, Siddiqui J, Talib F. A DEMATEL Approach for Prioritizing the TQM Enablers and IT Resources in the Indian ICT Industry[J]. International Journal of Applied Management Sciences and Engineering(IJAMSE), 2016, 3(1): 11-29.

(  0) 0) |

| [37] |

张国宝, 鲍闪闪, 汪伟忠, 等. 矿工情境意识驱动模型构建及实证研究[J]. 安全与环境学报, 2018, 18(4): 1381-1385. (  0) 0) |

| [38] |

成全, 杨碧丽, 许华斌, 等. 原始性创新环境影响因素研究—基于BP-DEMATEL模型的实证[J]. 科学学研究, 2016, 34(4): 591-600. (  0) 0) |

2024

2024