北极凭借其独特的区位价值、能源价值、交通价值和军事价值优势,正成为北冰洋沿岸国家、“近北极国家”,甚至是南半球部分国家的关注之地。随着全球气候变暖致使北极冰川融化加快,北极问题已成为焦点问题,而北极的通航问题、治理问题、生态保护问题、法律与规则问题、能源开发问题等,尚处于初步认知、探索和研讨阶段。北极问题的不断升级和扩展,引发了北极利益攸关方对北极问题的持续关注。北极问题的研究、讨论与治理迫在眉睫。自21世纪以来,关于北极研究的主题研讨会频繁举办,各国研究院、高校、相关企业等的积极参与,加深了北极利益攸关方对北极问题的研究与关注,主题研讨会通过对已发现问题的研究与讨论、对北极治理经验的总结与分享、对疑难问题的商定与解决、对未知问题的探索与研判等,逐渐成为北极问题研究的风向标。为此,通过各种方式搜集整理相关文献,综合分析自2007年以来的北极研究主题研讨会,深入探究北极研究主题研讨会的议题结构和机构网络,并在此基础上研判其未来发展趋势。

目前关于北极问题主题研讨会的研究,L. Lorentzen、H.K. Olsen和O. Rendal(2020)对2001年5月28日至31日在格陵兰努克举行的第六届国际研讨会作了会议记录; [1]Gabrielsen Geir Wing(2014)对主题为“北极新出现的挑战和威胁”的第四届挪威环境毒理学研讨会进行了综述; [2]陈美儒、王艳华(2015)对2015年安全与可持续发展的北极水域环境国际会议进行了综述; [3]罗玮(2018)对南极研究科学委员会暨国际北极科学委员会联合大会(极地2018科学会议)相关资料进行了归纳整理; [4]李天籽、徐博(2019)针对北极合作研讨会暨中俄海洋论坛会议进行了会议综述。[5]在研究对象方面,相关学者大多只针对一次会议进行综述,对北极研究主题研讨会的综合性、系统性的会议综述尚留有一定的研讨空间。因此,通过对2007年至今的北极研究主题研讨会进行梳理归纳,运用共词分析法综合分析其议题结构,探究北极研究主题研讨会的机构网络,以研判未来北极研究主题研讨会会议的格局演化和趋势变化,研究结果对掌握北极研究主题研讨会未来走向,推动北极问题可持续发展具有重要借鉴意义。

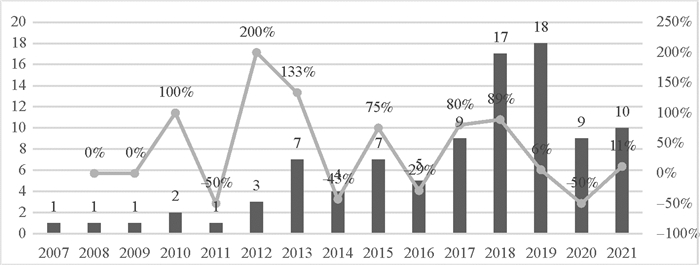

二、北极研究主题研讨会数据来源与分析研究数据选取2007年至今在我国国内举办的国内及国际北极研究主题研讨会。本文所指的北极问题是指北极的人文社会科学问题,不包括自然科学问题。数据中剔除了不是以北极研究为主题的研讨会,数据中也不包含保密会议和闭门会议等非公开研讨会。以此为范围,通过网络搜索、CNKI检索等方式进行检索,共检索到北极研究主题研讨会95次,其中,国际研讨会共57次,国内研讨会共38次。根据整理得到的数据,2007年至今各年度召开会议次数以及召开会议次数增长率如图 1所示。

|

图 1 2007年至今各年度会议召开次数及其增长率 |

图 1的折线描述的是北极研究主题研讨会相对于上一年的增长幅度,如2009年召开1次,2010年召开2次,那么2010年对比2009年的北极研究主题研讨会的增长幅度为100%。从图 1可以看出,北极研究主题研讨会召开次数从2007年到2019年体现出明显的增长态势,原因可能是初期对北极问题的研究不够深入,并且缺乏会议研讨形式,随着气候变暖、北极冰川融化,北极问题的重要性凸显,引发了越来越多利益攸关方的关注,导致主题研讨会频繁召开。而且,不断涌现出年度会议、国际论坛等会议形式,例如中俄北极论坛、中国极地科学学术年会等定期召开的会议。2020年研讨会召开次数急剧减少,2021年又稍有回升,原因可能为2020年与2021年受新冠疫情影响,国际、国内会议很多被取消、延迟或者转为线上小型闭门会议,导致研讨会召开次数有所减少。受疫情防控政策影响,认为未来几年许多会议可能会转为线上召开。整体上看,2018和2019年是北极研究主题研讨会召开的高峰期,次数分别为17和18次,低谷期为2007—2012年,研讨会召开次数不多于4次。从增长率上看,2010年、2012年、2013年、2015年、2017年、2018年召开研讨会的次数都较上一年有较大增长,而2011年、2014年、2016年和2020年召开研讨会的次数较上一年出现负增长。2007年至今北极研究主题研讨会的召开具有周期性特征,周期长度大约为3—5年。北极研究主题研讨会的年度月份分布如图 2所示。

|

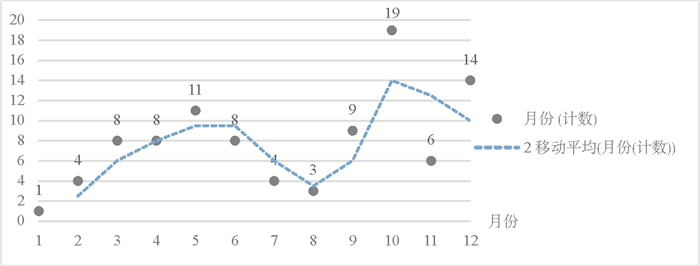

图 2 研讨会召开次数的月份统计 |

由图 2可知,以月份为单位,北极研究主题研讨会的召开时间主要集中在3—6月,9月、10月份以及12月份,这些月份的研讨会召开次数相对较多,其中10月召开的北极研究主题研讨会的平均次数达到19次,12月份召开的北极研究主题研讨会的平均次数达到14次。

北极研究主题研讨会的召开时间具有集中性特征,主要有以下几方面原因:

一是北极研究具有事件触发性特征,也就是当某一北极问题事件出现时,就会引发研讨契机。北极研究主题讨论会集中在每年3—6月和10月份,是因为自2013年开始,我国船只基本上每年都要进行北极航行,①为保障航行安全就会召开相应的筹备会和研讨会,而我国每年的北极航行结束一般在9月份,也会在10月份召开总结性的研讨会。所以北极研究主题研讨会会集中在这几个月份。

① 2014年中国船舶没有进行北极航线航行。

二是一些已经常态化的年度会议,如中俄北极论坛、北极航运安全与可持续发展国际论坛等,一般已经固定了召开时间,所以研讨会会集中在固定的相应的月份,一般是10月和6月两个月份。

三是10月和12月两个月份也是其他研究主题研讨会的主要举办月份,有的是因为临近年终,总结性的会议增多,有的是因为其他事情耽搁的研讨会会集中在年底召开。

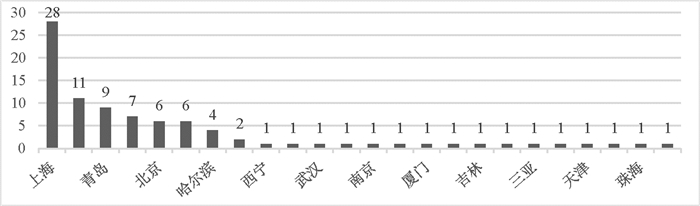

就会议举办地点而言,国内召开的研讨会中,主要在上海、大连、青岛、广州、北京、长春等地召开。中国-北欧北极合作研讨会为隔年在中国召开,召开会议的地点为上海、大连、广州等,上海还承办了部分年份的中美北极社科研讨会和中国极地科学学术年会。大连除了承办中国-北欧北极合作研讨会之外,还召开了“北极航行”“北极航线”“冰上丝绸之路”等相关会议,如2015年10月22日召开的“实践与展望——北极东北航道商业价值和常态化运营研讨会”、2019年12月24日召开的“‘冰上丝绸之路’与北极合作论坛”等。近15年的中国极地科学学术年会在上海、青岛、武汉、杭州、哈尔滨、厦门、长春、合肥、福州、西宁等地召开。中俄北极论坛在俄罗斯与青岛交替年份召开。具体召开地点如图 3所示。

|

图 3 按召开地点统计的研讨会召开次数 |

北极研究主题研讨会召开地点的分布特点由以下原因引致:

一是研讨会召开地点一般是北极研究机构和北极研究专家集中的地区,如上海集中了上海国际问题研究院、中国极地研究中心、同济大学、上海交通大学、上海外国语大学、上海海事大学等重要研究机构,而且这些研究机构有多位北极研究的重点作者,所以召开研讨会的频次较高。

二是研讨会召开地点受年度研讨会的影响较大,如中国海洋大学承办的中俄北极论坛、大连海事大学承办的北极航运安全与可持续发展国际论坛、同济大学承办的中美北极社科研讨会等,会议地点会集中在这些承办单位所在的城市。

三是地理区位上靠近北极的省份的主要城市逐渐成为北极研究主题研讨会的集中举办地。这主要是因为靠近北极的省份大多拥有中俄问题研究的基础,也具备中俄问题研究的先天条件和优势,所以这些中俄问题研究机构逐渐开始关注北极问题,引发举办北极研究研讨会的兴趣和热情,如哈尔滨、长春等城市。

四是由于北极研究队伍的不断扩大,北极研究主题研讨会也呈现出“遍地开花”的趋势,珠海、厦门、南京、天津等城市也成为北极研究主题研讨会的举办地。

三、北极研究主题研讨会的议题结构、机构网络及未来发展趋势 (一) 主题研讨会议题结构分析1、主题研讨会关键词分析

根据北极研究主题研讨会的名称、议题和会议大纲,确定了北极航运、北极开发、极地科学、高北地区、北极政策、北极国际合作、北极法律、北极气候、北极资源、北极生态环境、北极战略、北极科学考察、北极治理、北极通道、极地规则、北极旅游、“冰上丝绸之路”、后疫情时代、近北极地区、北极地缘政治、近北极民族、北极文化等22个关键词,进一步对95次会议进行深入梳理,共确定215个关键词。

采用共词分析法统计所有北极研究主题研讨会的215个关键词共同出现的次数,并进行分层聚类,判断各关键词对之间的亲疏关系,进而分析相应的主题结构变化。将所有关键词导入到Excel中,以22个关键词为例,统计各次会议的关键词并填表。为确定高频词和低频词的分界点,采用Donohue于1973年提出的高低频词界定公式,

|

|

表 1 高频关键词 |

在关键词表中,删除空白行和单一关键词行,清除非高频词,将剩余关键词依次排序,填补前列空缺。然后对关键词进行两两组对,形成两列数组,通过交叉复制,形成新的关键词数组。高频关键词数组局部如表 2所示。

|

|

表 2 高频关键词数组构建表(局部) |

将322组数据形成数据透视表,构建10*10的共词矩阵,如表 3所示。为方便制表,表 3中的“丝绸之路”指代“冰上丝绸之路”,表 4同此。

|

|

表 3 共词矩阵 |

|

|

表 4 相关系数矩阵 |

基于以上结果,对相关数据进行聚类分析。用Excel数据分析功能计算相关系数,得到相关系数矩阵,如表 4所示。

当显著性水平α=0.001时,rα=0.898,则有99.9%的精确度认为北极国际合作与北极航运、北极政策相关,北极航运与北极治理、北极政策相关,北极政策与“冰上丝绸之路”、北极治理相关,极地科学与北极生态环境相关,说明2007年至今的北极研究主题研讨会通常将以上相关问题归为一类进行研讨。而北极国际合作与北极生态环境,北极气候与北极航运、北极生态环境、北极治理、北极资源、北极政策、“冰上丝绸之路”的相关系数为负值,关联性不显著,反映了以上问题往往没有被归为一类进行讨论。

2、主题研讨会主题归类分析

(1) 安全问题

随着科学技术水平的提高,各国对北极问题的探究逐渐深入,伴随着逐渐加强的北极未来风险,安全问题成为重要的关注点。北极安全问题包括北极航线航行安全、经济政治安全、生态环境安全等。安全性是北极可持续发展的重要前提,2015年6月5日在大连举办的“北极航行保障研讨会暨‘永盛’轮再航北极东北航道航行方案评审会”,介绍了北极航行的航次计划、应急预案,围绕北极航行保障问题进行了重点研讨; 2016年4月28日在广州举办的“‘永盛’轮2016年北极航行安全研讨会”,总结分析了“永盛”轮2013年、2015年两次成功航行北极东北航线的经验,探讨2016年再次航行北极东北航线的风险及注意事项; 2017年6月17日,在上海召开的第三届中美北极社科研讨会上,也研讨了北极利用与发展的安全因素,对《极地规则》进行了深入解析; 2020年8月14日在天津举办的“北极航道开发与‘冰上丝绸之路’建设”专题研讨会,围绕极地安全等进行讨论,分析了“冰上丝绸之路”建设的外部环境、风险挑战等; 2020年10月29日在大连召开的“2020年北极可持续发展与航行安全国际研讨会”探讨了北极航行安全与应急保障体系建设问题。2021年11月1日在大连举办的“构建‘一带一路’绿色航运:2021年北极航运安全与可持续发展国际论坛”,以“绿色、安全、治理”为主题,围绕北极应急保障体系、航行安全问题等展开学术交流。

(2) 北极战略与权益问题

制定北极战略和争夺北极权益一直是各利益攸关方关注的重点问题。2012年10月16日在上海举办的“2012中国极地战略与权益研讨会:北极开发与合作”,探讨了中国的极地战略与权益; 2013年11月15—16日在上海举办的“北极通道利用与跨国合作国际研讨会”,探讨了北极事务的国际博弈与合作、北极大国(包括俄罗斯、美国和加拿大)的北极战略等问题。

(3) 北极生态环境问题

随着全球气候变暖和北极海冰融化加剧,北极生态环境也是各利益攸关方关注的重要问题。北极环境问题包括北极气候、原住民问题、海洋与海洋生物、环境保护与破坏等。2010年9月24—28日在上海举办的主题为“极地与全球气候变化”的中国极地科学学术年会、2013年6月5—7日在上海举办的主题为“中国—北欧北极可持续发展合作:人类活动与环境变化”第一届中国—北欧北极合作研讨会、2015年9月24日在上海举办的主题为“未来10年的极地研究”的中国极地科学学术年会、2017年10月26日在长春举办的主题为“探索极地新疆域”的中国极地科学学术年会、2018年3月10日在北京举办的气候变化背景下北极资源环境和社会经济问题评估咨询报告研讨会和2021年4月27日在延边朝鲜族自治州举办的“全球气候变化与冰上丝绸之路”学术研讨会,都围绕着北极生态气候、环境保护、北极生物等问题进行了深入的学术交流。

(4) 法律与政策问题

法律与政策问题包括北极政策、法律法规的制定及适用性等问题。2010年2月25日于北京召开的中加北极问题主题研讨会上,就“国家北极政策”“北极国际管理与国际法”等议题进行了深入的探讨与交流; 2015年5月26—28日在上海举办的第三届中国—北欧北极合作研讨会以“北极协同:政策与最佳实践”为主题进行了研讨; 2015年10月15日,北极治理与国际海事公约研讨会在大连召开; 2019年5月7—9日于大连召开的第七届中国—北欧北极合作研讨会探讨了建立中国—北欧北极可持续发展北欧政策联盟的问题。

(5) 经济和贸易问题

经济和贸易问题包括北极航线开发与商业化、“冰上丝绸之路”建设、北极旅游等问题。2015年10月22日在大连举办的主题为“‘新航线、新商机、新价值’实践与展望—北极东北航道商业价值和常态化运营研讨会”,针对北极东北航线的商业化进行了讨论; 2019年4月28日在广州召开的北极航线问题研讨会,探讨了北冰洋地缘经济在未来全球的影响和地位问题; 2018年12月21日在广州举办的“‘冰上丝绸之路’实践与展望——中国商船开辟极地航线技术总结暨极地装备与科技合作交流会”、2019年5月8日在上海举办的第七届中国—北欧北极研究合作研讨会、2019年8月24日举办的“北极航道开发与‘冰上丝绸之路’建设”学术研讨会和2019年10月25日在三亚举办的“‘冰上丝绸之路’与北极命运共同体”构建学术研讨会也同样提到了“冰上丝绸之路”建设问题。

(6) 军事化问题

北极军事化问题包括北极未来格局、北极地区局势、战争等问题。2019年10月17—19日在上海召开的第四届中美北极社科研讨会围绕中美北极合作的回顾与展望、北极地区的局势等问题进行了研讨; 同样于2021年5月29—39日在广州举办的第五届中美北极社科研讨会上也继续探讨了北极局势与中美关系演变,以及北极地区局势等问题。

(7) 其他

其他与北极有关的问题包括北极科研历史、后疫情时代的北极研究等。随着研讨会议题的逐渐细化,未来的北极研究主题研讨会在每个议题大类下可能会增加更多的主题。如2008年10月8—11日在哈尔滨举办的中国极地科学学术年会、2014年10月14—16日在青岛举办的中国极地科学学术年会就中国极地科学研究历史进行了回顾与总结,又如2020年7月27日以线上会议形式探讨了“后疫情时代极地科研合作与航运发展新趋势”,强调在后疫情时代北极研究需要扩展研究主题的问题和未来的北极问题发展趋势。

3、参会并做报告的报告人的报告频数及主题

通过统计所有参加北极研究主题研讨会并作报告人员,得到所有报告人人数共562人,总人次数为787人次。经统计,大连海事大学李振福报告频数为18次,中国海洋大学郭培清报告频数为14次,上海国际问题研究院杨剑报告频数为11次,同济大学夏立平报告频数为10次,中国极地研究中心的杨惠根报告频数为10次,中远海运特种运输股份有限公司的蔡梅江报告频数为9次、同济大学的王传兴报告频数为7次,陈丹红、邹磊磊、孙凯报告频数同为6次,白佳玉、邓贝西、张侠报告频数同为5次。另外,还有参加会议并做报告4次的寿建敏、秦为稼、匡增军、张沛、刘惠荣、韩佳霖、薛桂芳、康世昌、高风、钟晨康、潘敏、马龙、苏平等,其余报告人报告频数少于4次。

就报告议题而言,李振福侧重的发言议题为北极航线问题,包括北极航线的开发利用问题、中俄北极航线合作问题以及北极航线对世界地缘经济与地缘政治的影响等问题,提出北极地缘的尺度确定问题以及应以大北极概念作为处置北极问题出发点等观点。郭培清报告议题侧重于北极航道开发与各利益攸关方的关系,还有中国与其他国家在处理北极问题方面的合作与联系,尤其重视中俄北极关系的探讨。在2018年12月21日中国商船开辟极地航线技术总结暨极地装备与科技合作交流会上,郭培清探讨了俄罗斯北极航运政策的调整与我国对策,2019年6月13日在广州召开的极地问题国际学术研讨会上,分析了广东省与俄罗斯北极地方合作的潜力和前景。杨剑的报告侧重于从不同利益攸关方的研究视角看待北极问题以及分析中国目前的北极治理、北极战略和研究进展等方面,如2021年5月24日在青岛举办的“极地前沿问题与空间战略”学术研讨会上,杨剑做了题为《大国北极竞争和北极事务新动向》的主旨报告,提出了“新疆域”包含的“三对矛盾”,并在北极大国竞争政治、气候政治、环境政治背景下,分析了北极国际政治态势呈现的变化和当前战略。夏立平的报告侧重于中美两国在北极问题的合作,如在第三届中美北极社科研讨会上强调中美两国在北极地区诸多领域存在合作机遇,提出中美北极合作的两大支柱。杨惠根的报告多分析中国北极研究进展和展望、科学考察相关问题等。蔡梅江侧重于从东北亚与“冰上丝绸之路”的角度看待北极问题,在2018年7月26日的“冰上丝绸之路”经济性展望研讨会会议上探讨了东北振兴与“冰上丝绸之路”建设的关系,在2019年2月22—23日举办的北方海国际论坛暨第三届北极东北亚冰上丝绸之路研讨会上做了《冰上丝绸之路开启东北亚航运经济新里程》的报告。王传兴则侧重从中国面临的地缘政治挑战以及时代特点提出中国北极战略,并针对中美北极合作及北极战略进行分析,2013年11月15日在北极通道利用与跨国合作国际研讨会上从国际航运政治经济学的角度,对增加北极航线后中国远洋航运所面临的地缘政治安全挑战、地缘经济安全合作机遇等问题进行了跨学科分析。陈丹红的报告侧重于极地国际合作,邹磊磊则侧重于北极渔业发展及合作。孙凯侧重于对中国在北极问题上的外交政策发表见解,如在北极海洋合作研究研讨会上提出北极教育外交的观点,在第七届中俄北极论坛上提议中俄可就北极事务加强民间外交。程保志从北极治理与战略对接方面提出见解。白佳玉主要就中俄合作进行汇报发言。邓贝西主要就各利益攸关方的北极政策进行探讨,如欧盟北极政策的发展、中日韩三国政府在北极政策方面的协调策略等。张侠的报告侧重于北极安全以及中国的安全战略,在2018年12月10日南北极发展战略学术研讨会上作了题为《中国北极发展与安全战略问题》的报告。

(二) 机构网络分析对所有北极研究主题研讨会的参会单位与机构进行分类,分为高校、研究院、行政单位、企业和其他5类。通过统计分析,在已统计的会议中,有137所国内外高校参与了北极研究主题研讨会,截取参与次数不少于5次的国内高校,参会次数不少于2次的国外高校,具体数据如表 5和表 6所示。

|

|

表 5 北极问题主题研讨会国内高校参与次数 |

|

|

表 6 北极问题主题研讨会国外高校参与次数 |

在已统计的会议中,国内高校共有16所参会次数不少于5次,针对不同高校参会的类型与频率,得出中国海洋大学、吉林大学、上海外国语大学参与有关中国与俄罗斯关系的北极研究主题研讨会较多,同济大学参与有关中国与美国关系的北极研究主题研讨会较多。国外高校共有11所高校参会次数不少于2次。

共有173所国内外研究院、研究所或研究中心参与了北极研究主题研讨会,截取参与次数不少于5次的研究机构,具体数据如表 7所示。

|

|

表 7 北极问题主题研讨会研究机构参与次数 |

在参加北极研究主题研讨会的30个行政单位中截取参与次数不少于4次的,具体数据如表 8所示。

|

|

表 8 北极问题主题研讨会行政单位参与次数 |

已统计的北极研究主题研讨会中,共有26个企业参会。涉及北极航运、北极航线开发利用议题的研讨会,航运企业参与较多,如中国远洋海运集团有限公司、中远海运特种运输股份有限公司②等参会次数均不少于1次。涉及北极生态环境和北极资源利用议题的研讨会,能源类公司或医药企业参与较多,如中国石油化工集团有限公司、北极绿色能源公司和俄罗斯北极医药企业“费尔曼”公司等。

② 中远海运特种运输股份有限公司为中国远洋海运集团有限公司的下属公司,但由于以中远海运特种运输股份有限公司作为参与单位的次数较多,因此在统计中将中远海运特种运输股份有限公司和中国远洋海运集团有限公司分开统计,统计中没有将中远海运特种运输股份有限公司的参与次数计入中远海运特种运输股份有限公司参与次数中。

除了高校、研究机构、行政单位、企业外,还有一些其他组织也积极参与北极研究主题研讨会,如中国航海学会、中国海洋学会、中国潜水打捞行业协会、国家海洋环境预报中心、中国海洋发展研究会等,参会次数如表 10所示。

|

|

表 9 北极问题主题研讨会企业参与次数 |

|

|

表 10 北极问题主题研讨会其他单位参与次数 |

通过对2007年至今的北极研究主题研讨会议题结构与机构网络的分析,结合北极问题的发展趋势,北极研究主题研讨会的发展趋势有以下几个方面。

首先,参与到北极研究主题研讨会的利益攸关方数量预计将会逐渐增多。就已统计的数据来看,北极研究主题研讨会参会单位来自中国、俄罗斯、美国、挪威、冰岛、韩国、加拿大、日本、瑞士、瑞典、芬兰、丹麦,未来举办和参与会议的国家和地区会逐渐增加。随之而来的是北极利益攸关方范围会逐渐扩大,以北极点为圆心,参与北极问题主题研讨会的利益攸关方距离圆心会越来越远,从北极圈以内到靠近北极的国家再扩大到北半球甚至南半球国家,将辐射更多更远的国家和地区,这势必会扩大北极问题涉及的国家和地区的范围。

其次,北极研究主题研讨会召开将更密集且频繁。已有的统计数据显示,在2019年以前,北极研究主题研讨会的召开次数基本呈现上升趋势,2019年北极研究主题研讨会举办次数已达18次,虽2020年受新冠肺炎疫情影响,北极研究主题研讨会的召开次数有减少的态势,但随着疫情防控管理的常态化,未来北极研究主题研讨会次数会稳步上升。另外,随着线上视频会议的便捷性被逐渐认可,未来的线上会议形式可能会被广泛采用。

再次,对于研讨会的议题,已有的统计数据显示,关于北极国际合作、北极航运、北极生态环境、北极政策、北极治理、“冰上丝绸之路”、北极战略、极地科学、北极资源方面的研讨会的频次较高,但由于目前对北极问题的认知与处置尚且停留在初级阶段,随着北极问题的不断延展,在未来几年到几十年,北极研究主题研讨会的重点会在北极航运、“冰上丝绸之路”、北极国际合作等多个方面。另外,伴随北极航线更大范围的开发利用和国际合作的不断加强,北极问题中的政治因素、经济因素和军事因素将逐渐强化。同时,北极联接亚欧大陆和美洲大陆,联通太平洋和大西洋,占据重要的地理位置,北极的军事地位不言而喻。北极科学考察的逐渐深入使得北极越来越大的资源优势逐渐显现,对北极资源的处理、争夺,都将成为未来北极研究主题研讨会的重点议题。伴随着越来越多的生态环境方面的合作、军事地位的抢占、有限资源的争夺,北极问题将杂糅越来越多的利益纠葛,因此北极法律规则的制定将逐渐成为各国视野中的主角,也将逐渐成为北极研究主题研讨会的重要议题,如对各利益攸关方的北极开发行为做出规定,对北极区域的军事化问题做出限制,对北极生态环境问题赋予义务等。

四、总结与讨论通过以上分析,可以得到以下结论:

1、北极研究主题研讨会议题甚广,但议题相关性还不够强。运用共词分析法对会议关键词进行分层聚类,发现部分关键词相关性不强,一方面可能由于没能有效查找并准确概括关键词,另一方面也反映出两两议题之间可能的相关关系还没有被挖掘并研讨。例如,作为关键词的北极国际合作与北极生态环境之间,相关系数为-0.04312,相关性并不显著,反映出目前的北极研究主题研讨会议题可能还没有过多关注北极生态环境与国际合作之间的联系,这也为未来的北极研究主题研讨会提供了进一步的议题选取空间。

2、北极研究主题研讨会议题类别趋于全面和系统化。基于目前的数据及对于未来发展趋势的研判,北极研究主题研讨会的议题类别逐渐全面和系统化,将逐渐涵盖安全问题(包括航行安全、经济政治安全、生态环境安全等)、北极战略与权益问题(包括北极战略、北极权益争夺等)、北极生态环境问题(包括北极气候、原住民问题、海洋与海洋生物、环境保护与破坏等)、北极法律与政策问题(包括北极政策、北极法律等)、北极经济贸易问题(包括航线开发与商业化、“冰上丝绸之路”建设、北极旅游业开发利用等)、北极军事化问题(包括北极未来格局、北极地区局势、战争等)、其他与北极有关的问题(包括北极科研历史演变等)等。并且,随着研讨会议题的逐渐细化,未来的北极研究主题研讨会在每个议题大类下可能会繁衍出更多的研讨主题。

3、参与北极问题研究主题研讨会的人员和机构网络已初步形成。目前,北极研究主题研讨会已经形成高校、研究机构、行政单位、企业与其他单位共存的机构网络,由主要参会单位(原)国家海洋局、自然资源部、外交部、中国极地研究中心、上海国际问题研究院、中国海洋大学、同济大学、大连海事大学、俄罗斯圣彼得堡大学、美国阿拉斯加大学、东北联邦大学、中国远洋海运集团有限公司、中国航海学会、中国海洋学会等组成。来自上述机构的人员又组成了复杂的人员网络,形成为中国的北极问题研究和解决贡献智慧的重要力量。

虽然由于数据收集有限,或致本文的研究结果出现偏差,但本文基本上将能够搜集到的国内召开的北极研究主题研讨会都纳入了研究范围,所以研究结果对于研判我国北极研究主题研讨会的发展趋势会有一定帮助。虽如此,也应对以下问题进行认真思考和讨论。

第一,由于北极问题还是相对敏感的问题,是否考虑在未来增加闭门会议或保密会议的频率和次数。北极问题研究一旦涉及战略和安全问题,可能会被外媒和其他利益攸关方密切关注,这就涉及保密的问题,所以建议未来更多召开一些闭门会议和保密会议。

第二,系列会议和应需性会议的平衡问题。北极问题研究带有明显的事件触发性特征,即一旦出现关系到北极的重要事件,就会有相关的北极研究主题研讨会召开。但这种会议召开形式也不宜成为主流,还是应该提倡系列性会议和每年定期召开的会议,以保证北极问题研究的连续性和可持续性。

第三,研讨会应与理论和实践研究紧密结合。目前的北极研究主题研讨会还存在内容空泛、会议议题和内容雷同、个别会议汇报人观点重复等问题,所以应将研讨会与理论研究和实践紧密结合,以实践推进理论研究,以理论研究推动研讨会议题的更加深化,使研讨会研究内容更能够为国家战略决策服务,为行业企业和社会服务。

第四,研讨会鼓励百花齐放,但也应规范某些制度和观点,要保证为我国的北极权益争取和北极可持续发展服务。随着气候变暖引起的北极海冰融化,北极的区位优势、能源优势以及军事价值被越来越多的利益攸关方所关注,有关北极研究的主题研讨会将频繁举办。当然,应提倡百花齐放,鼓励提出更多有建设性的观点和理论,但因为我国北极问题研究的重要目的目前依然是为我国的北极权益争取和北极的可持续发展服务,所以在研讨会议题选题和研讨过程中,需对研讨观点和立场进行规范,保证与相关国家方针政策保持一致,以免走向不利于我国北极利益争取的道路。同时,期望未来的我国北极研究主题研讨会对北极问题进行更深入的研讨,为中国的北极治理与“冰上丝绸之路”的总体布局提供建设性的意见和建议,成为未来中国北极问题研究的重要补充,为我国北极权益的正当争取提供决策支持。

| [1] |

L. LorentzenL and H.K. Olsen and O. Rendal. Mining in the Arctic: Proceedings of the 6th International Symposium, Nuuk, Greenland, 28-31 May 2001[M]. CRC Press, 2020.

(  0) 0) |

| [2] |

GabrielsenGeir Wing. 4th Norwegian Environmental Toxicology Symposium: Emerging challenges and threats in the Arctic[J]. Journal of toxicology and environmental health. Part A, 2014, 77(9-11): 479-80. DOI:10.1080/15287394.2014.904218

(  0) 0) |

| [3] |

陈美儒, 王艳华. 2015年安全与可持续发展的北极水域环境国际会议概况[J]. 中国海事, 2015, (9): 60. (  0) 0) |

| [4] |

罗玮. 南极研究科学委员会暨国际北极科学委员会联合大会(极地2018科学会议)[J]. 极地研究, 2018, (4): 450-452. (  0) 0) |

| [5] |

李天籽, 徐博. 北极合作研讨会暨中俄海洋论坛会议在吉林大学召开[J]. 太平洋学报, 2019, (10): 97. (  0) 0) |

2022

2022