2. 中国海洋大学 海洋发展研究院,山东 青岛 266100

2. Institute of Marine Development Studies, Ocean University of China, Qingdao 266100, China

在党的十九大报告中,习近平主席提出促进经济发展质量变革、效率变革、动力变革,提高全要素生产率,不断增强我国经济的创新力与竞争力,这要求从新的角度研究经济增长的动力问题,并且随着“一带一路”对外合作战略实施与经济全球化程度不断深化,越来越多的学者开始重新审视国际贸易对经济增长的作用。有学者认为,国际贸易扩大了市场,提高了本国的产出进而促进了一国的经济增长并且技术落后国家通过国际贸易可以模仿先进国家的前沿技术提高本国技术进步而对经济增长产生正效应。[1-3]还有学者认为,中国作为发展中国家以国际贸易带动经济增长不具有可持续性,“后发劣势”使得发展中国家只通过模仿技术并没有制度改革与之匹配,虽然可以在短期内取得非常好的发展,但是会给长期的发展留下许多隐患,甚至长期发展可能失败陷入“中等收入陷阱”。[4]

本文认为之所以出现国际贸易对发展中国家经济作用的争论关键在于没有清晰地区分出产品贸易与知识贸易。现有文献一般将国际贸易的概念映射于知识贸易并定义为知识的有偿传播和转移为内容的经济社会活动,或者说是一个以知识为交易对象客体的贸易形态和交易行为,正如农产品贸易、金融服务贸易等都有各自的贸易对象客体一样。[5]随着知识经济与网络经济的迅速发展,知识贸易的概念应与时俱进,因此本文所谓知识贸易是指利用各种智力资源,如信息、创新型人才、电子网络设备等软硬件设施,对知识性产品进行的科学合理化交换活动的总和。产品贸易对一国经济会产生短期影响,根据比较优势理论贸易双方分别集中生产并出口其具有“比较优势”的产品,这是一种帕累托改进,贸易双方从中各自得到收益,但是这种收益随着本次贸易结束而分配完毕。知识贸易可以分为由国外技术引进带来的直接知识贸易和FDI、国际贸易带来的间接知识贸易。知识贸易对于一国的经济增长具有长期正向作用,因为知识贸易通过影响技术进步实现了对于经济增长的长期影响。从贸易发展的历史看,经历了“劳动力资源占有和配置”的劳动力贸易(李嘉图模型),过渡到“自然资源占有和配置”的商品贸易(H-O Model),再到“智力资源占有和配置”的知识贸易,贸易的形式在不断升级。随着传统自然资源不断匮乏,开发这些自然资源所消耗的成本逐年提高,劳动生产率不断降低,利润减少与人均收入下降等因素,造成市场萎靡与经济衰退,而知识贸易则给传统贸易带来了不可估量的冲击。中国在十八大以来,也一再将创新摆在国家发展全局的核心位置,高度重视科技创新。由此可见,研究知识贸易对中国经济可持续发展非常必要。

Hicks指出技术创新的目的在于节约使用日益稀缺的生产要素,较早开始考虑技术进步偏向性的问题。其后,Kennedy从技术供给角度,提出“创新可能性边界”,并认为创新可能性边界决定了技术进步的偏向性。虽然之后也有学者对这套理论体系展开研究,但由于缺乏微观基础,偏向性技术进步的理论研究进展较小。20世纪90年代以来,新增长理论发展迅速促使人们重新审视技术进步内生化问题,技术进步在促进经济增长的作用会体现在劳动力和资本设备生产过程中,而且技术进步提高两种要素边际产出量并不相等,由此产生了有偏的技术进步。新近的研究以索洛模型为微观基础,将技术进步内生化,并放松了索洛余值中的中性技术进步假定,认为技术进步一般不具有希克斯中性,而是存在偏向性,这才重新发展了偏向性技术进步理论。Acemoglu提出偏向性技术进步包括劳动偏向性和资本偏向性技术进步,劳动偏向性技术进步指技术进步引起等产量曲线沿着平行于资本轴的方向向外移动,意味着用相同的劳动可以与更多的资本相结合进行生产;同理,资本偏向性技术进步引起等产量曲线沿着劳动轴的方向向外移动。[6]根据Acemoglu的定义,在索洛生产函数中将资本与劳动分别加上不同的技术进步速率,形成的偏向性技术进步即为资本-劳动“边际收益比”与“技术进步比”的商。如果得到的商大于零,则技术更偏向于资本,反之则更偏向于劳动。国内学者对于中国技术进步偏向性问题也进行了大量研究,结果表明在稀缺要素价格效应下我国的技术进步整体偏向资本。[7-8]

国际贸易如何对本国技术进步产生影响?众多学者从不同的角度进行研究并给出了不同的解释。发达国家的知识密集品通过国际贸易扩大了需求提高了其价格,价格效应会诱导偏向性技术进步提高该产品的长期供给,这种偏向性技术进步会通过进口贸易传递到发展中国家提高劳动者的技能促进劳动偏向性技术进步;李小平等通过对1998—2003年间中国32个工业行业的全要素生产率增长的分解,发现进口贸易可以显著促进行业的技术进步,出口贸易影响并不明显。[9]这是因为中国作为发展中国家通过进口发达国家的知识密集产品通过“逆向工程”获得了部分技术外溢。[10]蒋仁爱和冯根福利用省级面板数据验证了FDI外溢的技术非常有限,未能显著促进各省的技术进步,[11]但是,唐未兵认为跨国投资者为快速占领国内的市场份额通过转移先进技术或管理方法来降低产品成本生产新产品,这些新技术会被当地雇员习得从而造成技术外溢促进了当地的技术进步。[12]文章中对于FDI溢出的处理时没有考虑中国人力资本情况,所以关于FDI技术溢出对技术进步的作用还需进一步验证。龚刚认为中国经济增长方式是依靠外部力量(国外技术引进等)的资本依赖型,这种增长方式不稳定也不能维持经济的长期可持续发展,那么中国经济必须转型升级,从国外技术引进逐步过渡到自主创新。[13]国外技术引进在中国不同的地区促进经济增长的作用也会存在较大差异,究其原因是各地区人力资本的差异导致对引进技术的吸收能力产生差别,袁建新和刘幸赟的研究证实了技术消化吸收因子是我国国外技术引进促进经济增长作用发挥的最大影响者。[14]

现有文献对知识贸易的研究较少,更多地将研究重点放在了人力资本和技术溢出上。如Lall et al.和Hausmann et al.的研究分别指出,技术进步与人力资本、人均GDP呈现显著正相关关系。[15-16] Weldemicael的研究认为国家的技术进步和生产效率提升由人力资本水平、收入水平,以及国家经济总量等基础性资源禀赋所决定。[17]对于中国而言, Scott指出中国的出口商品结构虽然接近于OECD国家,但是本身的技术水平还比较落后,人力资本与出口技术的复杂度上还需要更多的提升。[18]尤其是对外贸易对其高技术产业发展带来冲击和挑战,导致对高技能劳动者需求减少,其高技能劳动相对报酬趋于降低,不利于其劳动者进行人力资本投资。[19]而人力资本能够提升出口技术的复杂度,本身就属于知识贸易的范畴。

为了更好地考察知识贸易影响技术进步进而作用于一国的经济增长,本文将从国际贸易中区分出知识贸易,以新增长理论为基础,建立知识贸易理论模型,同时根据中国人力资本最新发展情况构建合适的知识贸易体系指标。实证研究一般是通过截面或者面板数据进行研究影响技术偏向性进步的情况或者来源,这些实证方法并不能很好地解释往期的知识贸易波动是否对当期甚至未来的偏向性技术进步产生影响,也没有考虑在资本偏向性技术进步与劳动偏向性技术进步不同的主导时期这种影响的差异。因此在国内外学者研究的基础上,本文采用更加贴近现实的MS-VAR模型,在资本偏向性技术进步与劳动偏向性技术进步区分出不同区制的前提下,利用广义脉冲分析,全面地去分析知识贸易对于要素偏向性技术进步与对国内生产总值指数的影响。

二、偏向性技术进步知识贸易模型构建 (一) 基本方程构建知识生产与贸易的模型是本文研究重点依托于新增长模型进行构建,旨在通过模型的推导来观察对于发展中国家进行知识贸易能否从中收益。这里所使用的知识的概念是可以转化为生产技术并为生产性企业所使用能够提高生产效率,这里的知识具有两个特性:排他性和非竞争性。为了使构建的模型进一步解释现实的问题,有必要做出如下的假设:第一,研究相关企业主要是国际贸易的部门;第二,部门区分为物品生产部门和研究与开发部门,分别生产最终产品和知识;第三,只考虑平均一单位经济资源的配置问题。这里的一单位资源是一个抽象的概念,它包含了劳动力、资本、自然资源等除了知识以外的其他生产要素。知识积累函数为:

| $ A = {A_0}B_P^{{S_a}}B_E^{{S_b}}, e \le B \le {e^2}, 0 \le S \le 1 $ | (1) |

其中,A为期末的知识存量,A0表示期初的知识存量,B表示了知识的生产效率,BP与BE表示生产劳动偏向型知识生产效率与资本偏向型生产效率。S表示平均一单位资源用于知识生产的份额,该变量是模型的自变量,为了使S具有实际意义,B的取值将限定在(e, e2),[20]其中Sa是一单位资源用于劳动偏向性知识生产效率的份额,Sb是一单位资源用于资本偏向性知识生产效率的份额。

根据新增长模型,物品的生产部门具有规模报酬不变的性质,给定生产技术A不变,物品生产部门的要素投入与产出成正比例关系。生产函数为:

| $ Y = A(1 - {S_a} - {S_b}) = {A_0}B_P^{{S_a}}B_E^{{S_b}}(1 - {S_a} - {S_b}) $ | (2) |

为了简化分析过程选取两个具有代表性的国家进行知识贸易分析,这两个国家分别命名为发展中国家和发达国家(用下标1和2表示)。发达国家因为科技发达在生产知识方面具有比较优势(B1<B2),那么发达国家投入到知识生产的单位资源要大于发展中国家,发达国家出口知识,发展中国家进口知识。此外,模型设定,两个国家最初的知识存量相等。

贸易前两国家的知识积累函数为:

| $ {A_{01}} = {A_0}B_{{P_1}}^{{S_1}}B_{{E_1}}^{{S_2}} $ | (3) |

| $ {A_{02}} = {A_0}B_{{P_2}}^{{S^3}}B_{{E_2}}^{{S_4}} $ | (4) |

| $ {S_1} + {S_2} + {S_3} + {S_4} $ | (5) |

贸易前两国家的生产函数为:

| $ {Y_{01}} = {A_0}B_{{P_1}}^{{S_1}}B_{{E_1}}^{{S_2}}(1 - {S_1} - {S_2}) $ | (6) |

| $ {Y_{02}} = {A_0}B_{{P_2}}^{{S_3}}B_{{E_2}}^{{S_4}}(1 - {S_3} - {S_4}) $ | (7) |

两国进行知识贸易的过程表示为:

| $ \begin{array}{l} {A_{11}} = {A_0}B_{{P_1}}^{{S_1}^\prime }B_{{E_1}}^{{S_2}^\prime } + k({A_{12}} - {A_{11}})\\ {\rm{ }}0.7 \le k \le 1 \end{array} $ | (8) |

其中,k为两国贸易的参数,它衡量两国进行贸易时的贸易条件及由此带来的损耗,在此本文设定0.7≤k≤1,当k小于0.7时由于双方贸易限制的条件较多由此产生的损耗将侵蚀了所有贸易的收益,因此贸易不会发生。发展中国家与发达国家的知识效率差距越大则知识贸易越会发生,因此本文给出一个两国贸易的一个最低条件(BP1+1<BP2, BE1+1<BE2)。

当引入知识贸易方程后知识生产函数变为:

| $ {A_{11}} = {A_0}B_{{P_1}}^{{S_1}^\prime }B_{{E_1}}^{{S_2}^\prime } + k({A_0}B_{{P_2}}^{{S_3}}B_{{E_2}}^{{S_4}} - {A_0}B_{{P_1}}^{{S_1}}B_{{E_1}}^{{S_2}}) $ | (9) |

| $ {A_{12}} = {A_0}B_{{P_2}}^{{S_3}}B_{{E_2}}^{{S_4}} $ | (10) |

当引入知识贸易方程后产品函数变为:

| $ {Y_{11}} = {A_{11}}(1 - {S_1}^\prime - {S_2}^\prime - {S_m}) $ | (11) |

| $ {Y_{12}} = {A_{12}}(1 - {S_3} - {S_4} + {S_m}) $ | (12) |

| $ {S_m} = {S_1} + {S_2} - {S_1}^\prime - {S_2}^\prime $ | (13) |

Sm是发展中国家进行知识进口过程中平均一单位资源所付出的成本,那么相对应的这也是发达国家出口一单位资源所获得的收益。劳动偏向性生产的知识量与资本偏向性知识生产量均大于贸易之前的量,进一步得到了Y01<Y11。而发达国家由于贸易后生产产品的单位资源增多也使得Y02<Y12。

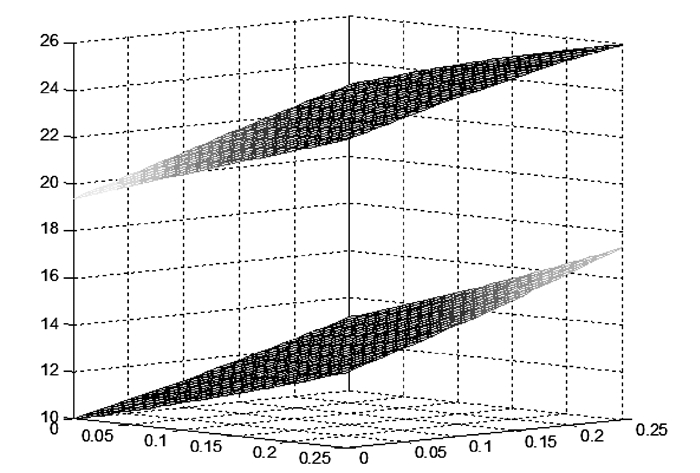

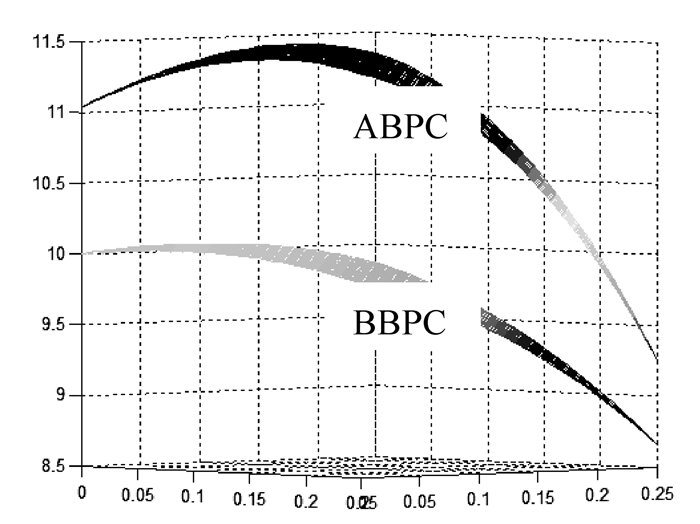

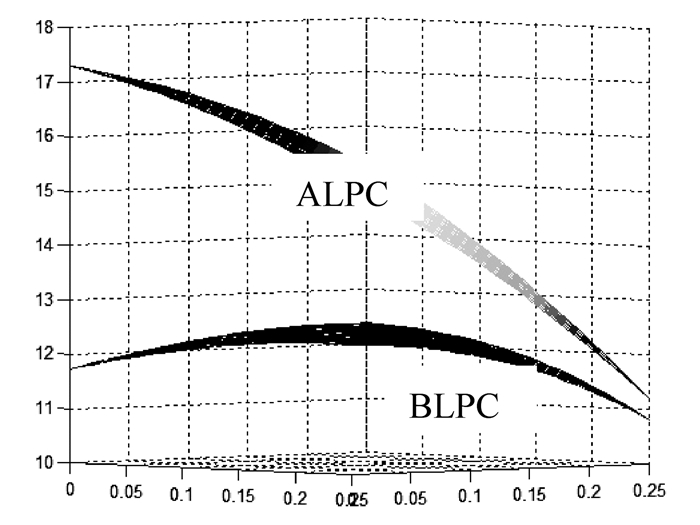

为了更加直观形象地反映发展中国家与发达国家知识贸易通过偏向性技术进步作用于产出的路径,我们画出了知识贸易之前与之后两国家的最终产品生产函数的图像,横轴为平均一单位资源用于知识生产的份额S,纵轴为产品生产量Y。

关于一些参数我们要做出假设:S1、S2∈[0,0.25]是发展中国家提高生产劳动偏向性知识生产效率与资本偏向性生产效率投入的资源,S3、S4∈[0.1,0.25]是发达国家提高生产劳动偏向性知识生产效率与资本偏向性生产效率投入的资源,四个变量取最大值时应小于等于1,所以限定各变量的上限是0.25,发展中国家取最小值时可以为0,表示产品与知识都从发达国家进口, 同时发达国家的最小值不能为0,限定为0.1;B1=3,B2=5,前者为发展中国家知识生产效率,后者为发达国家知识生产效率;k=0.8为两国贸易参数,该参数越大越可能进行知识贸易且通过知识贸易获得收益越大,为了不高估知识贸易的作用定为0.8。

其中,BKC表示知识贸易前发展中国家知识生产量;LKC表示知识贸易后发展中国家知识生产量;ABPC表示知识贸易前发达国家产品生产量;ALPC表示知识贸易后发达国家产品生产量;BBPC表示知识贸易前发展中国家产品生产量;BLPC表示知识贸易后发展中国家产品生产量。

知识贸易一般由发达国家向发展中国家进行知识出口,也就是说发展中国家一般存在知识贸易逆差,知识贸易明显改变了发展中国家的知识生产函数,通过图 1可以明显看出欠发达经济体通过知识贸易明显提高了本国的知识量。发达国家的知识生产函数并没有因为知识贸易进行改变,但是知识贸易所得来的资源可以用于产品生产,影响了其产品生产函数。

|

图 1 知识贸易前后发展中国家知识生产函数图 |

图 2与图 3展示了知识贸易改变了两国的最终产品生产函数、提高了最终的产品量。发展中国家通过知识贸易后劳动偏向性技术与资本偏向性技术都得到进步并且产出相对于贸易之前增加了;发达国家通过知识贸易之后使得产出相比贸易之前也增加了且发达国家的增加量大于发展中国家。因此,知识贸易促进了偏向性技术进步、也促进了一国的经济增长,但是发展中国家如果想通过知识贸易赶超发达国家是很难实现的,只能通过自主创新推动技术进步才有可能超越发达国家。

|

图 2 知识贸易前两国最终产品生产函数 |

|

图 3 知识贸易后两国最终产品生产函数图 |

本文拟建立的知识贸易体系主要包括技术引进知识贸易量(tech_im)、外商投资知识贸易量(fdi)、产品进口知识贸易量(import)三个部分。

1、技术引进知识贸易量国外技术引进属于直接的知识贸易,国外技术引进是一个国家和地区的企业、机构或研究单位通过一定的方式从国外获得的先进技术的贸易方式,国外技术引进通过直接的专利转让将技术传递给发展中国家,由于存在缄默知识对于通过贸易得到的先进技术的使用程度直接取决于本国对该技术的吸收能力上。本文以规模以上工业企业引进国外技术经费和引进国外技术消化吸收经费支出之和来衡量(由于研发机构国外支出和高等学校经费国外支出数据比较小且数据年限比较短,因此忽略对结果影响不大),数据来自于《中国科技统计年鉴》。

2、外商投资知识贸易量外商直接投资则是外国投资者在本国投入资本或者其他生产要素获取企业经营管理权以获取利润或稀缺的生产要素,这就使得投资者为获得市场竞争优势,提高投资收益,更倾向于转移先进技术。跨国企业雇佣本国的职员,通过系统培训掌握先进的技术,一旦部分雇员流向本国企业,这项先进技术也就被本地的企业消化吸收,这样先进技术就经过跨国企业流转到了本国。因为跨国资本利用先进技术会降低成本或者直接生产新产品占据较大的市场份额,获取超额利润其中的部分利润相当于进口国际资本投资外溢技术的贸易成本,所以,利用国际直接投资也是知识贸易的一个重要途径。本文以实际利用外商直接投资外溢的R&D作为衡量外溢知识贸易量的指标,并且采用Van Meijl和Van Tongeren的研究以相对人力资本表示对技术的吸收能力。[21]测算模型如下:

| $ R_t^{FDI} = \frac{{FDI_t^a}}{{{K_t}}}*H{R_t}*R_t^d $ | (14) |

| $ H{R_t} = H{I_t}*H{F_t} $ | (15) |

其中,RtFDI是外商直接投资外溢知识贸易的价值,FDIta是本国在t时期外商直接投资,Kt是t时期本国的固定资本形成总额,HRt是人力资本效率表示了本国对外国知识技术的吸收能力,该指标不大于1。HIt、HF分别表示国内人力资本指数和本国利用国外人力资本指数,根据中央财经大学中国人力资本与劳动经济研究中心发布的《中国人力资本报告2016》采用Barro和Lee测算方法进行中国人力资本指数的构造。[22]Rtd是t时期国内研究与发展支出。

3、产品进口知识贸易量进口贸易作为间接的知识贸易方式也会导致技术的外溢,这是因为进口的先进的产品包含了先进的技术,本国进口的企业可以通过“逆向工程”获得部分甚至是全部技术。进口贸易以直接商品贸易形成间接地知识贸易,进一步提升本国的技术促进经济增长。但是,追溯产品生产过程逆向获得进口商品蕴含技术的能力也受到本国人力资本的限制,本国人力资本越高也意味着科技人员较多越容易获得外溢技术。这部分外溢技术用对应的R&D资金衡量,考虑到这些资金大部分会投入到工业生产部门,应该以工业增加值代替LP模型中贸易伙伴国的总产出。本文进口贸易外溢的R&D测算模型如下:

| $ R_t^{import} = \frac{{{m_t}}}{{{v_t}}}*H{R_t}*R_t^d $ | (16) |

其中,Rtimport是t时期工业制成品进口贸易(该指标剔除了技术含量不高的初级产品和原材料的进口额)中外溢的知识贸易价值,mt是t时期本国进口额,vt是t时期的工业增加值,根据上述数据来源和模型得到测算结果如表 1。

|

|

表 1 ADF单位根检验结果 |

某种要素的偏向性技术进步就是保持要素结构不变,技术进步增加了该要素相对其他要素的边际产出。假设函数为CES型:

| $ {Y_t} = {\left[ {\left( {1 - \theta } \right){{({A_t}{L_t})}^p} + \theta {{({B_t}{K_t})}^p}} \right]^{\frac{1}{p}}} $ | (17) |

其中,Yt、Lt、Kt分别代表产出、资本、与劳动投入,At、Bt分别为劳动增进型技术进步和资本增进型技术进步。θ∈(0, 1)表示资本密集度,p=(e-1)/e代表资本与劳动要素替代参数,e为替代弹性。进一步构建似不相关方程,并采用广义非线性最小二乘法估计要素替代弹性和资本密集度等参数,为避免统计口径造成估计的偏差,本文对1978—2003年与2004—2014年两个时期样本分别进行参数估计。[23-24]以上所需数据来自于《中国国内生产总值核算历史资料(1952—1995、1952—2004)》《中国统计年鉴》。

我国的要素间的替代弹性(e=0.813)一般大于0小于1,[25]基于生产函数设定为不变替代弹性函数形式(CES)下要素增进型技术进步与偏向性技术进步的联系可知,此时劳动增进型技术进步对应着资本偏向性技术进步,资本增进型技术进步对应着劳动偏向性技术进步,下面实证分析中以a代表资本偏向性技术进步,b代表劳动偏向性技术进步。

(三) 国内生产总值指数国内生产总值指数是指在一定的时期内(一般是一年内)一国GDP变化的程度和趋势,这个值是一个相对数,一般以某一年为基期设定为100。本文中的国内生产总值指数以1985年为基期,本期的国内生产总值指数为100,其他年以此为依据进行计算得到1990-2015年的国内生产总值指数,所需数据来自于历年的《中国统计年鉴》。

四、实证过程许多学者进行研究认为贸易对于一国的经济与技术进步影响一般是非线性的,所以利用一般线性的回归可能会出现稳健性的问题。贸易开放和经济增长并不一定是确定的正相关,回归结果的健性受到贸易开放度指标选择及实证研究方法的影响。有学者从贸易壁垒的角度解释了贸易与经济非线性的增长关系,而且,不同时期内知识贸易对于技术进步和经济的影响可能在不同时期也会有不一样的影响,这呈现出一种非对称性。这种非对称性更加的贴近了现实,因为经济在增长的过程中会具有经济周期,在不同经济周期知识贸易的的作用也会有差距。这就产生了知识贸易对于技术进步在不同时期呈现出促进或者阻碍,对于经济也会产生不同的影响。因此本文考虑到上述因素,决定采用更加贴近现实非线性模型来研究知识贸易、偏向性技术进步与经济增长的问题。

理论模型的推导得出:知识贸易可以提高贸易两国的产出水平。本部分将实证检验理论得出的结论。本文拟在建立包括知识贸易量〔包括产品进口知识贸易量(import)、外商投资知识贸易量(fdi)、技术引进知识贸易量(tech_im)〕、偏向性技术进步〔包括资本偏向性技术进步(a)和劳动偏向性技术进步(b)〕、国内生产总值指数(gdp_index)三大部分,六个变量的马尔科夫状态转换向量自回归模型(MS-VAR),而且考虑到偏向性技术进步在2000年处于一个转折点(2000年之前是劳动偏向性技术进步大于资本偏向性技术进步,而2000年以后则相反),因此根据这一特征可以建立二区制的MS-VAR的模型。对于其中缺失的数据进行HP滤波与指数平滑预测结合的方式补齐。此外,在MS-VAR模型区分出不同经济增长状态门限值的前提下,利用状态依赖的脉冲响应函数,全面地分析在开放经济条件下,处于不同经济增长阶段的我国知识贸易、偏向性技术进步对于经济增长的影响。

(一) 时间序列平稳性检验因为本文选用MS-VAR模型,所以涉及到的所有变量均为时间序列,防止出现伪回归的问题,需要对各变量进行单位根检验。本文拟采用ADF单位根检验法分别检验各时间序列的平稳性,上述变量滞后阶数由AIC与SC准则确定为滞后2阶,各时间序列在10%的显著性水平下为非平稳序列,进行一阶差分后变为平稳序列,并由检验结果表明,在显著水平为10%的情况下,六个时间序列数据均是同阶平稳的。

(二) 变量间的协整关系检验由于上述考察的六个变量均为同阶平稳变量,故本文可以直接对此六个变量进行协整关系检验。若此六个变量的某个线性组合是平稳的,则表明这些变量间存在着协整关系即变量间存在着某种长期稳定的经济关系。针对本文的多变量协整关系检验,本文采用Johansen协整检验方法进行验证。Johansen检验方法是建立在VAR模型基础之上的,因此在进行协整关系检验之前,首先需要确定VAR模型的具体形式。由于各变量序列均为平稳序列,所以本文可以直接建立如下形式的VAR模型进行分析:

| $ {Y_t} = {A_0} + {A_1}{Y_{t - 1}} + {A_2}{Y_{t - 2}} \cdots + {\varepsilon _t} $ | (18) |

| $ \begin{array}{l} \;\;\;\;\;\;\;\;\;{Y_t} = \left( {{\rm{ln}}gdp\_inde{x_t}, {\rm{ln}}{a_t}, {\rm{ln}}{b_t}, {\rm{ln}}fd{i_t}, {\rm{ln}}impor{t_t}, } \right.\\ {\left. {{\rm{ln}}tech\_i{m_t}} \right)^T} \end{array} $ | (19) |

其中,A0是截距向量,A1和A2等向量为系数矩阵,εt为扰动向量。

|

|

表 2 Johansen协整关系检验结果 |

本文首先来确定VAR模型的滞后期,依据AIC与SC信息准则,可以得到VAR模型的最优滞后阶数为2。建立的VAR(2)模型的全部特征根均落在单位圆范围之内,故VAR(2)模型是平稳的。得到了最优滞后阶数滞后,本文便可以对此六个变量进行Johansen协整关系检验,检验结果显示变量最多可能存在6个协整关系,即各经济变量之间确实可能存在着某种长期稳定的经济关系。

(三) MS-VAR模型的估计与经济解释在MS-VAR模型设定时,需要特别注意的是内生变量的排列顺序。由于知识贸易对经济增长的传导途径大致为:知识贸易是影响偏向性技术进步然后技术进步促进了中国经济增长。为了设定的模型更加科学合理,因此本文在设定模型时遵循此传导规律。

本文以MSIH-VAR模型为基准模型,按照AIC、SC、HQ等相关判断准则来确定最优滞后阶数,通过检验并且考虑到自由度的问题可以发现,当模型的滞后阶数为3阶时,AIC值、SC值、HQ值相对较小,且对数似然函数值为1374.6906,故滞后阶数为3阶时模型的适配性最佳。

|

|

表 3 MS-VAR模型的拟合效果及检验 |

从拟合效果可以得出,非线性的MS-VAR模型的对数似然值明显大于线性的VAR模型并且MS-VAR模型的AIC准则、HQ准则及SC准则结果小于VAR模型,也就是说MS-VAR模型的拟合效果明显优于线性的VAR模型。模型的拟合结果表明,各估计方程的相关参数大多可以通过显著性检验,且模型的残差和预测误差均不存在自相关与偏自相关问题。通过对于MSIH(2)-VAR(3)的估计发现模型很好的拟合了我国技术进步偏向性的特征,并且详细的刻画了不同时期知识贸易对于中国经济增长的影响。

|

|

表 4 区制概率转移矩阵与各区制相关统计情况 |

通过二区制概率分布图与区制概率转移矩阵与各区制相关统计情况,本文可以发现将知识贸易对经济增长的影响区分两个区制具有较强的稳定性,各区制的期望持续期分别可以达到10.5年和14.75年。其中区制二中样本数量较多且平均持续时间较长。另外,各区制之间的转换概率也有着一定程度上的相似与不同。一方面,两个不同区制在下一时刻仍停留在本区制的概率分别为0.9767、1,故两个区制均存在着一种状态延续的惯性,当外部冲击大于一定程度时其才有可能发生状态改变,第二个区制相当稳定,这是因为随着我国的人口红利逐渐减小,劳动作为丰裕要素的市场规模效应减弱,并且未来高科技产业带动经济的作用增强,这些产业需要高昂的研发经费这使得未来我国资本这一稀缺要素的价格效应进一步增强,来很长一段技术进步会更加偏向资本。其次,若除去不发生状态转换的情况,各区制之间的转换概率也有着一定程度上的差异性。从劳动偏向性区制(劳动偏向性技术进步大于资本偏向性技术进步)转换到资本偏向性区制的概率为0.0233,由后者转为前者的概率极小。这说明了,技术进步偏向于资本是一种长期稳定的趋势。

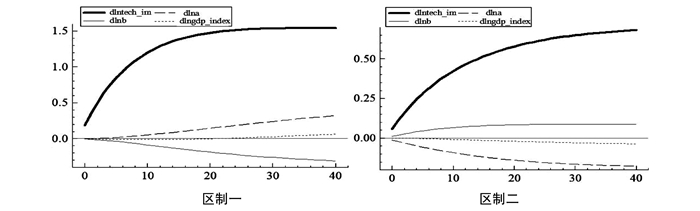

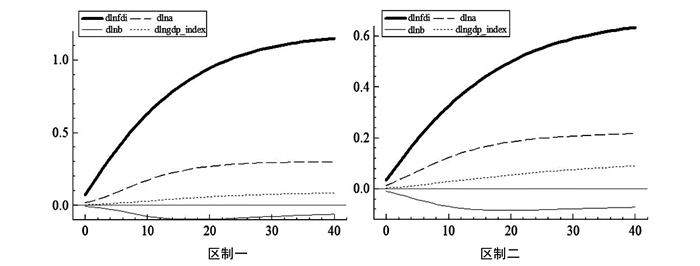

(四) 状态相依的脉冲响应函数分析对于MS-VAR模型来说,单个变量的参数估计值其经济解释意义不大,MS-VAR模型的最主要的应用之一就是进行状态相依的脉冲响应函数分析,并且考虑到变量过多且滞后阶数较大估计结果列表较复杂,故文中只给出脉冲响应分析的结果。所谓的状态相依脉冲响应函数分析是指对随机误差项施加一个标准差大小的冲击,观察在不同区制中其对于内生变量的现期值和未来值的影响。本文分别对技术引进知识贸易量、外商投资知识贸易量、产品进口知识贸易量施加一个单位的标准正交冲击,来观察劳动偏向性技术进步、资本偏向性技术进步、国内生产总值指数冲击的脉冲响应。

1、技术引进知识贸易量冲击的脉冲响应分析从经济发展的历史来看,伴随着经济的增长,中国较多的引进了国外的先进技术,建国初期我国从苏联和东欧引进技术400多项,改革开放后我国引进国外的机器设备和专利大幅增加。那么,从发达国家引进的技术对于中国经济增长产生了怎样的影响呢?

第一,在区制一中,给技术引进知识贸易量一个单位的冲击,并没有对经济增长指数立即有一个大的拉升作用,大约在第20期才使得经济增长指数缓慢上升。因为在此区制中资本相对稀缺此时要素价格效应起主要作用,技术引进知识贸易量对于资本偏向性技术进步产生促进作用。引进技术需要花费大量资金进行消化吸收,短期来看引进技术的收益小于机会成本,所以引进技术刚开始对于经济增长没有体现促进作用,一段时期以后引入技术消化吸收完成转化成生产力开始发挥促进经济增长的作用。从微观层面来看,引进的技术要与企业已有的技术相匹配,那么需要更多的上游投入适应新技术生产,培训操作新技术的人员,在整个匹配过程中自然需要一定的时间磨合,这也导致了引进技术发挥生产作用产生滞后。

在区制二中,引进的技术对于经济增长产生了负的效应,在此时期互联网普及,人工智能与生物技术取得重大突破,新技术区别于以前规模化、标准化的工业技术,变得更加复杂,这种复杂性增加了消化吸收的成本和复制的难度。发展中国家在生产中过多依赖国外技术引进缺乏自主创新,在全球化分工处于价值链低端,企业创造附加值少,引入技术成本巨大,投入产出率下降必然对经济增长产生负的作用。此时我国人口红利减少,劳动价格上升,劳动这一生产要素的丰裕程度减弱并伴随人力资本增加,所以技术引进知识贸易量对于劳动偏向性技术进步产生促进作用。

|

图 4 不同区制下对技术引进知识贸易量冲击的脉冲响应图 |

外商投资知识贸易量正向冲击,两个区制均对经济立即产生拉升作用,相比之下区制一的拉升作用强于区制二。

第一,在区制一中,我国经济发展主要方式是资本依赖型,引进外资作为直接的资本补充立即扩大了企业再生产增加产出。外资企业的进入也加剧了本地市场的竞争,使得本地企业为了抢占市场份额而进行技术创新或者模仿外资企业技术,进而增加了产品的质量与产量促进了经济的增长。另外,外商直接投资后和本地企业合作成为利益共同体,帮助本地企业引进先进管理方法和先进生产技术,由于这部分技术是外商直接提供甚至派遣专门的国外专家进行培训减少了“信息不对称”和对技术消化吸收时间,对当期的经济增长产生促进作用。

第二,在区制二中的拉升作用小于区制一主要因为随着中国经济增长和对外开放程度的增加,利用外商投资的监管成本越来越大,从“亚洲金融危机”和“美国金融危机”可以看出,外商投资知识贸易量的技术红利被外资进入带来的不确定性的成本抵消了一部分。

第三,外商直接投资知识贸易量在两个区制中均对资本偏向性技术进步产生正向作用。外商直接投资促进资本偏向性技术进步,原因是外商直接投资知识贸易量消除掉了引进技术的“缄默知识”并且进一步强化了中国国内的R&D投入,提高了我国对于国外先进技术的吸收能力,使得外资蕴含的资本偏向性技术进步能够很好地与当地的要素禀赋耦合,增强了资本偏向性技术进步。

|

图 5 不同区制下外商投资知识贸易量冲击的脉冲响应图 |

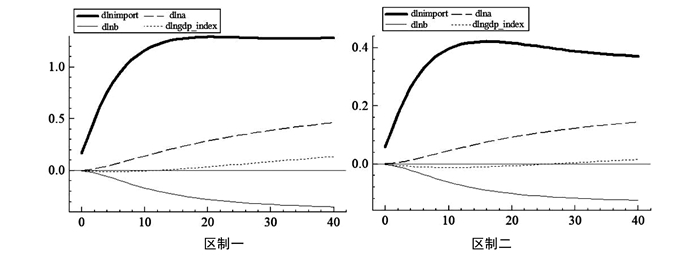

无论区制一还是区制二,产品进口知识贸易对于中国的经济呈现出先抑制后促进的影响。

第一,工业制成品的进口会给国内市场带来激烈的竞争,国内的微观经济主体不得不加大研发投入或者进口新机器设备等方式面对压力,在一定程度上工业制成品的进口会减少国内产品生产投入,所以产品进口知识贸易量冲击会对经济增长指数先产生负的影响。进口还会有数量效应和种类效应,也就是说随着进口数量越多,种类越多,越可能获取进口产品中的技术,而且想吸收运用产品进口知识贸易量就不能只进口相关产品还需要引进国外的思想和管理制度进行配套。技术进步对于经济增长的影响是长远的,等到对于产品进口知识量完全消化吸收用于生产时,进口产品知识贸易量冲击开始表现出促进经济增长指数的增加。所以进口产品知识贸易对中国经济增长表现出先抑制后促进的作用。

第二,发达国家为了保护技术垄断地位获取超额利润,会对产品技术进行严格的保密,这就导致从进口贸易获得技术的过程中存在大量的缄默知识,使进口方无法通过“逆向工程”获得全部技术特别是关键技术,所以在两个区制中进口产品知识贸易量对于经济增长的贡献极其有限。

第三,产品进口知识贸易对资本偏向性技术进步有明显的正向影响,这主要因为这种知识贸易能够生产符合国内高需求的产品,需求拉动了其价格上涨,这些产品变得更加有利可图。国内企业为了获得高利润也会进入市场,为了满足国内需求在生产过程中需要进行投资建厂和进口相应的生产设备,在整个过程中提高了对资本的需求,增加了资本作为稀缺要素的价格效应,这需要资本的生产效率提高弥补企业资本成本增加的部分,从而促进了资本偏向性技术进步。另外,面对进口产品的冲击,宏观上国家也需要进行防御性创新,这就需要扶持相应产业进行补贴,来应对来自国外的竞争平衡本国的生产,这也促进了资本偏向性技术进步的增加。

|

图 6 不同区制下对产品进口知识贸易量冲击的脉冲响应图 |

本文首先通过构建知识贸易理论模型分析了知识贸易对于发达与发展中国国家知识生产量的影响,然后分析了知识贸易对于两国产品生产的影响,得出结论:知识贸易大幅度提高了发展中国家知识生产量;知识贸易对于两国的产品生产都具有促进作用,但是对于发达国家的促进作用显著大于发展中国家,依赖知识贸易发展中国家的经济不能实现对发达国家的赶超。

然后,建立了包含知识贸易体系、偏向性技术进步和国内生产总值指数等六变量的MS-VAR模型,通过脉冲响应函数细化分解了知识贸易对于偏向性技术进步与经济增长的非对称性影响。实证结果显示:以偏向性技术进步的特征分为两个区制,在第一个区制(1990—2000年)中,资本偏向性技术进步低于劳动偏向性技术进步,在第二区制(2001—2015年)中,资本偏向性技术进步高于劳动偏向性技术进步。通过脉冲响应图的对比可以看出,知识贸易无论对于技术进步还是经济增长,劳动偏向性技术进步主导的第一区制明显大于资本偏向性技术进步主导的第二区制。知识贸易往往有利于资本偏向性技术进步不利于劳动偏向性技术进步,仅有技术引进知识贸易量冲击的第二区制是有利于劳动偏向性技术进步。除外商投资知识贸易量,其余知识贸易部分对于经济增长的作用有限,有时甚至短期内还会有负的影响。

由此可以看出,知识贸易对于经济增长影响毕竟有限,因此中国要提高自主创新能力不断研发出新的技术与管理方法促进本国技术迅速进步以此作为经济快速增长的源动力,才能使得中国经济长期稳定增长对发达国家实现赶超。

| [1] |

Kiyota K. Reconsidering the Effects of Intranational and nternational R & D Spillovers on Productivity Growth: Firm-level Evidence from Japan[J]. Discussion Papers, 2018, .

(  0) 0) |

| [2] |

Alcalá F, Ciccone A. Trade and Productivity[J]. Quarterly Journal of Economics, 2004, 119(2): 613-646. DOI:10.1162/0033553041382139

(  0) 0) |

| [3] |

龚刚, 黄春媛, 张前程, 等. 从技术引进走向自主研发——论新阶段下的中国经济增长方式[J]. 经济学动态, 2013, (5): 16-26. (  0) 0) |

| [4] |

Young A. Learning by Doing and the Dynamic Effects of International Trade[J]. Social Science Electronic Publishing, 1991, 106(2): 369-405.

(  0) 0) |

| [5] |

尤玉平, 张岳恒. 论知识贸易中的古典式定价:劳动成本观点[J]. 华南农业大学学报(社科版), 2002, (1): 42-47. (  0) 0) |

| [6] |

Acemoglu D. Patterns of skill premia[J]. The Review of Economic Studies, 2003, 70(2): 199-230. DOI:10.1111/roes.2003.70.issue-2

(  0) 0) |

| [7] |

戴天仕, 徐现祥. 中国的技术进步方向[J]. 世界经济, 2010, (11): 54-70. (  0) 0) |

| [8] |

王林辉, 赵景, 李金城. 劳动收入份额"U形"演变规律的新解释:要素禀赋结构与技术进步方向的视角[J]. 财经研究, 2015, 41(10): 17-30. (  0) 0) |

| [9] |

李小平, 卢现祥, 朱钟棣. 国际贸易、技术进步和中国工业行业的生产率增长[J]. 经济学:季刊, 2008, 7(2): 549-564. (  0) 0) |

| [10] |

陈刚, 尹希果, 黄凌云. 进口贸易、技术外溢与内生经济增长[J]. 经济评论, 2008, (3): 34-40. DOI:10.3969/j.issn.1003-4919.2008.03.015 (  0) 0) |

| [11] |

蒋仁爱, 冯根福. 贸易、FDI、无形技术外溢与中国技术进步[J]. 管理世界, 2012, (9): 49-60. (  0) 0) |

| [12] |

唐未兵, 傅元海, 王展祥. 技术创新、技术引进与经济增长方式转变[J]. 经济研究, 2014, (7): 31-43. (  0) 0) |

| [13] |

袁建新, 刘幸赟. 技术引进促进经济增长作用省际差异性影响因素分析[J]. 中国工业经济, 2010, (5): 78-87. (  0) 0) |

| [14] |

Lall S, Weiss J, Zhang J. The"sophistication" of exports: A new trade measure[J]. World Development, 2006, 34(2): 222-237. DOI:10.1016/j.worlddev.2005.09.002

(  0) 0) |

| [15] |

Hausmann R, Hwang J, Rodrik D. What You Export Matters[J]. Journal of Economic Growth, 2007, 12(1): 1-25. DOI:10.1007/s10887-006-9009-4

(  0) 0) |

| [16] |

Weldemicael E. Determinants of Export Sophistication[J]. University of Melbourne, 2011, .

(  0) 0) |

| [17] |

Schott P K. relative sophistication of Chinese exports | Economic Policy Oxford Academic[J]. Economic Policy, 2008, 23(53): 5-49.

(  0) 0) |

| [18] |

Falvey R, Greenaway D, Silva J. Trade liberalisation and human capital adjustment[J]. Journal of International Economics, 2010, 81(2): 230-239. DOI:10.1016/j.jinteco.2010.04.003

(  0) 0) |

| [19] |

苏志庆, 陈银娥. 知识贸易、技术进步与经济增长[J]. 经济研究, 2014, (8): 133-145. (  0) 0) |

| [20] |

Hans van Meijl, Frank van Tongeren. Endogenous International Technology Spillovers and Biased Technical Change in Agriculture[J]. Economic Systems Research, 1999, 11(1): 31-48. DOI:10.1080/09535319900000004

(  0) 0) |

| [21] |

Barro R J, Lee J W. A new data set of educational attainment in the world, 1950-2010[J]. Journal of Development Economics, 2013, 104(15902): 184-198.

(  0) 0) |

| [22] |

董直庆, 赵景, 康红叶. 有偏技术进步、技术来源及其经济增长效应[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版), 2017, 19(1): 65-74. (  0) 0) |

| [23] |

宋冬林, 王林辉, 董直庆. 资本体现式技术进步及其对经济增长的贡献率(1981-2007)[J]. 中国社会科学, 2012, (4): 91-106. (  0) 0) |

| [24] |

戴天仕, 徐现祥. 中国的技术进步方向[J]. 世界经济, 2010, (11): 54-70. (  0) 0) |

| [25] |

张俊, 钟春平. 偏向性技术进步理论:研究进展及争议[J]. 经济评论, 2014, (5): 148-160. (  0) 0) |

2018

2018