近年来,北极冰融导致北极迅速升温为国际热点,世界大国目光纷纷投向北极。2010年美国“重返亚洲”,南海急剧升温,作为域外国家,美国“热心”于在南海中国专属经济区内开展军事活动,“代表”国际正义“维护南海航行自由”,遭到包括中国在内的国际社会的批评。同时期,同样作为域外国家的中国积极参与北极事务。2018年1月26日发布的《中国的北极政策》白皮书将自身定位为“北极事务重要利益攸关方”。中国的这一“反差”表现遭到美国等国诟病。有声音批评中国在南海和北极奉行双重标准——中国以域外国家身份积极参与北极事务,却排斥域外国家插手南海领土争端。2018年1月18日,美国、日本、印度和澳大利亚四国海军高官在新德里举办的会议上,美国太平洋司令部司令哈里斯(Harry Harris)认为,中国在北极推行“航行自由”,美、日、印、澳四国在南海的“航行自由”却受到中国干扰,中国在南海北极的这一反差让“航行自由”原则受到威胁。[1]美国阿姆斯特朗大学国际关系和亚洲研究的助理教授罗伊(Nalanda Roy)称:“中国认为世界上的每个国家都有平等的权利去开发北冰洋,这一强硬的北极立场,可能会削弱中国在诸如南海等地区的主张。”[2](P265)

日本东京战略研究论坛(Japan Forum for Strategic Studies)的高级研究员纽什姆(Grant Newsham)也认为,中国“控制”了南海和东海后正在向北极“扩张”,中国维护其北极权利的政策充斥着威胁。[3]各国的海洋权利与义务源于国际法授权,缔约方皆应遵循同一标准行使合法权利。中国是否在南海和北极践行双重标准?这关系到中国参与北极事务的法理正确和“政治正确”,以及中国的国家形象和国际话语权问题。中国是南海当事国家,美国是重要的北极国家,开展两国在南海和北极政策上的关联研究,有利于厘清两国立场,维护各方正当海洋权益,推动相关国家的建设性参与。

一、美国对中国北极参与的批评针对中国的北极兴趣和北极参与,美国官方长期以来公开场合没有反对中国参与北极事务,但官方发布的大量文件中表现了对在北极事务上“落后”于中国的焦虑,如中国在破冰船上的些微“优势”竟成了中国在北极事务上超越美国的例证。2016年9月由美国国务院国务安全委员会(International Security Advisory Board)发布的《北极政策报告》也传达了这一思想,虽然在报告中的“免责声明”中提出,报告“不代表”国务院立场,但作为美国联邦咨询机构,不可避免地反应了美国政府的立场。报告对中国通过商业利益追求安全目的“长远考虑”充满了担忧。[4](P15-34)近年来美国学术界和政府官员对中国参与北极事务的批评,涵盖航行自由、北极渔业、北极投资等方面。

(一) 指责中国在南海威胁他国“航行自由”却积极开展北极航行航行问题,是美国批评中国实行双重标准的主要领域。作为南海域外国家,美国一直指责中国威胁南海“航行自由”,美国国防部公布的《2016年航行自由报告》将中国作为首要批评对象,指责中国过度管辖专属经济区,要求外国军舰通过领海需得到事先许可等。[5](P1)为此,以捍卫航行自由为名频繁在中国南海领海和专属经济区内开展军事活动,遭到中国强力抵制,形成了中美间的严重对抗。2016年“南海仲裁案”期间,中美两国在南海几近擦枪走火。与此同时,中国科考船和商船大踏步挺进北极。截至2017年年底,中国在北极地区已成功开展了8次北冰洋科学考察和14个年度的黄河站站基科学考察。[6]2015年中国远洋海运集团(简称“中远海运”)决定在北极开展常态化航行。截至2017年11月底,中远海运所属船舶完成北极航行13余次,运输货物多样,推动了北极航道的开发和常态化运营。[7]面对中国日益频繁的北极航行,军方官员担忧中国推动北冰洋“公海航行自由”。2015年9月,5艘中国军舰造访阿拉斯加海域的白令海峡,据CNN报道,中国军舰进入位于阿拉斯加海岸线12海里以内的美国领海。[8]对此一些美国官员表示,这意味着中国力求将军事力量部署到远离其本土的地区。[9]2017年9月,针对中国“雪龙”号科考船完成环北极航行,美国海岸警卫队司令楚孔夫特(Paul Zukunft)表示,“俄罗斯和中国已经侵入美国大陆架的北极水域。”[10]一部分美国学者持有与政府官员相似的立场,任职于香港大学当代语言与文化学院的美籍助理教授米娅·本奈特(Mia Bennett)表示,“北欧国家对北极域外国家的投资很感兴趣,但加拿大和俄罗斯两个北极大国对北极主权十分敏感,他们担心失去对自己航线的控制,因为非北极国家如中国有兴趣在公海自由航行,坚持其船舶在该地区的航行不受限制。”[11]本奈特的言论在美国学界颇具代表性。

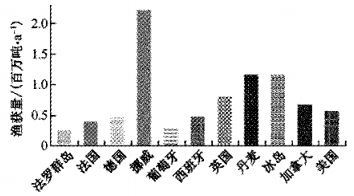

(二) 批评中国有“掠夺”北极渔业资源的嫌疑随着北极海域可捕捞区域的日渐扩大,中国作为捕鱼大国的身份以及远洋捕鱼的能力引起美国的担忧。研究中国及世界经济的美国新闻评论家吉尔福德(Gwynn Guilford)认为:“中国如此渴望成为北极理事会的一只‘苍蝇’,不是因为想要获得北极的石油天然气,中国不需要成为其中一员,直接与北极国家双边协商即可开采资源。为什么北极对中国如此重要?首要原因是为了参与北冰洋的渔业。中国前驻挪威大使唐国强在其文章中写道,‘新的渔场’将成为‘世界上最大的生物蛋白质仓库’。这表明渔业对中国来说是一笔大生意,中国正在掠夺其他国家的领海资源。”[12]事实上,唐国强原文中使用“世界上最大的生物蛋白质仓库”这一术语,仅是为了表明北冰洋渔业资源丰富,并无它意。[13]①考察1950-2011年间北极地区渔业捕捞情况,如图 1所示,北极渔业主要捕捞国依次为挪威、丹麦、冰岛、英国、加拿大、美国、德国等。

|

图 1 1950—2011年北极区域主要捕捞国年均捕捞量状况[14] |

① 参见原文:唐国强.北极问题与中国的政策[J].国际问题研究, 2013(1):16.

联合国粮农组织将北极渔区分为67渔区,包括北冰洋18渔区、东北大西洋27渔区以及西北大西洋21渔区。据其2016年公布的数据,西北大西洋21渔区主要捕捞国为美、加、格陵兰;东北大西洋27渔区主要捕捞国为挪威、冰岛、俄罗斯;而北冰洋18渔区仅有俄罗斯在白海和喀拉海海域有商业捕捞;北极67渔区主要捕捞国为美、加、俄。[15](P371)环北极国家占据北极渔业捕捞的绝对主导地位,称中国掠夺北极国家的领海资源这一罪名实无根据。

美国学界还有一种观点认为,中国对于国际能源、资源的依赖会使得中国在获取北极能源资源的过程中越来越具侵略性。[16]2014年5月26日,围绕中国在西沙群岛海域设置石油钻井平台一事,美国《防务新闻》周刊网站报道,“上述事件表明了中国具有何等的竞争能力和信心。随着中国逐渐巩固对南海石油和渔业资源的管控,不难想象该国会在北极附近海域采取相同的战略。”[17]即认为,中国以强制方式而非合法方式“控制”南海的渔业资源及能源,今后中国也将运用军事力量控制北极的渔业资源及能源。上述种种言论体现了美国学者的一种担忧——中国会“掠夺”北极的渔业资源。

(三) 炒作中国投资损害北极国家利益中国是北极的主要投资者。据斯坦福大学胡佛研究所斯莱顿(David Slayton)和卢森(Mark E. Rosen)的统计,2012年7月至2017年7月,中国对北极特定项目的投资为890亿美元,而同期整个北极地区经济规模约为4500亿美元。中国在北极各国的投资状况为:在格陵兰投资40亿美元,占其GDP的185%,在加拿大的投资占其GDP的3.8%,在俄罗斯的投资占其GDP的2.1%,在美国的投资占其GDP的1.3%。[18]在全球经济疲软的情况下,北极国家急切寻找外部投资者推动北极地区的开发,中国作为全球第二大经济体,有实力亦有需求投资北极国家的能源开发、基础设施建设等,部分美国学者对此解读如下:

一种观点认为,北极各国尚未建立北极投资法律框架,中国的资金投入会带来环境问题。斯莱顿和卢森称,“虽然中国的外资企业运营有所改善,但由于经营者缺乏经验并且滥用当地的劳动力,中国企业似乎特别容易出现环境问题。”[19]另一种观点认为,中国的投资会损害“受援国”的政治主权。2014年8月美国《国家利益》(The National Interest)杂志社刊发文章《搁置南海:在北极与中国进行大博弈》称,“中国与冰岛达成了新的自由贸易协议,并且为冰岛银行提供5亿美元的货币兑换支持计划,这只是中国北极博弈战略的起点。中国加强与北极理事会成员国的经济依赖程度,从而施加影响力……西方应认清中国的野心,北极不会永远寒冷。”[20]这些观点对中国的北极投资进行了负面解读——中国与北欧国家的经济合作加深,意味着中国的北极“野心”越发膨胀。斯莱顿和卢森也认为,“外部资金涌入北极地区使得情况更加复杂。……外国资本和劳动力的大规模注入可能会对受援国的政治主权产生影响。”[21]中国与北欧国家的合作遵循商业规则,并未违反任何国际法,同时也受到北欧国家欢迎,是合理合法的商业活动。

(四) 在北极渲染“中国威胁论”美国媒体对中国北极参与虽非全部,但大体上呈消极态度。2016年4月,中国国家主席习近平结束“习特会”后访问阿拉斯加,《洛杉矶时报》(The Los Angeles Times)发文称,“这凸显出中国对北极地区资源的雄心。”[22]2017年11月1日,美国《华盛顿审查者》(Washington Examiner)发文《为遏制中国的帝国主义,应当在北极部署反舰导弹》称,“美国应当在阿拉斯加部署反舰导弹,扮演中国在南海的角色,让对手屈从于自己的权力。同时部署反舰导弹还意在提醒中国领导人,中国敢挑战美国,就会看到美国的反击。”[23]针对中俄共建的“冰上丝绸之路”,部分美国学者强调将带来威胁和挑战,代表者如美国联邦政府顾问托德?罗亚尔(Todd Royal)等认为,“冰上丝绸之路”使得以美国为代表的传统航线受益方感受到了威胁,挑战了现有的国际秩序,欧亚地区有可能发展成为新的世界经济中心,北美大陆面临边缘化的危险。[24]2017年3月,美国知名智库对外关系委员会(The Council on Foreign Relations)发布了题为《不可忽略的北极:强化美国“第四海岸”战略》的报告,强调北极在美国国家安全上的重要性,提出美国必须在北极应对来自中国的“威胁”。[25]

美国官员以及众多权威智库、媒体,均习惯于用“帝国”“雄心”等负面辞藻渲染北极地区的“中国威胁论”。目前,美国对中国参与北极的反对处于言论批评阶段,但有向政策对抗阶段转变的趋势。2017年10月,美国战略与预算评估中心(Center for Strategic and Budgetary Assessments)发布题为《保卫前线:美国极地海洋行动的挑战与解决方案》的长篇报告,指出北极地区军事行动及经济开发活动日趋频繁,美国进入与俄罗斯、中国在极地开展大国竞争的时期,报告还确立了美国加强北极能力的13项任务。[26]通过全方面批评中国的北极参与,塑造北极地区的“中国威胁论”,从而阻碍中国参与北极的进程,同时也为美国提高北极能力制造了借口。2017年12月,美国政府出台的《2018财年国防授权法案》(National Defense Authorization Act),旨在增加各军种的军备经费,并要求建造重型破冰船。[27]对此美国海岸警卫队司令楚孔夫特表示,近年中俄北极活动增多,美国正在加紧追赶,这一法案令其备受鼓舞,美国将会建造至少一艘重型破冰船,可能在2023年下水。[28]

二、美国在南海-北极的双重标准与中国相同,美国也同时介入了南海和北极事务。对比中国,美国是否做到“南北如一”?大量事实表明,美国是南海北极的最大双重标准执行者。

(一) 美国南海-北极“航行自由”的双重标准作为《联合国海洋法公约》的缔约国,美国至今尚未批准《公约》,不承认沿海国家200海里专属经济区的主权权利,视专属经济区为“国际水域”,在南海坚持维护其“航行自由”权利,蔑视中国南海岛屿的主权权利,甚至屡屡闯入中国南海岛礁12海里领海。在此期间,美国却高度警惕中国的北极科学考察等航行活动。其法律对其管辖的200海里内北极海域的科学考察活动有严格要求,《北极考察和政策法案》、《对外国船舶在美国进行海洋科学研究的核准规则》、《阿拉斯加国家重要土地保护法案》等法律法规对外国在其北极水域的考察作出了专门规定,[29]同其在中国南海“自由”开展军事调查活动相比,明显践行行双重标准。而且问题还在于,美国没有批准《公约》,如何定义专属经济区的范围?美国一方面不承认沿海国家200海里专属经济区的主权权利,一方面又对其北极海域的“专属经济区”制定严格的管理条例,法律主张逻辑上无法自洽,实践行动中存在矛盾。

另外,即使在北极地区针对不同北极国家,美国也在实施双重标准,表现在对加拿大“强硬”对俄“软弱”。冷战时期苏联凭借其雄厚军事实力和强硬的政治立场,对东北航道的管理甚至超越了国际法,拒绝外国船只未经允许进入其北极专属经济区。[30]美国只是1962-1967年间三次派遣海岸警卫队船只进入俄罗斯北极专属经济区,[31](P194-200)遭到前苏联抵制后放弃了维护在北极的“航行自由”,改为口头上保留“航行自由”的权利,至今美国军舰不敢再踏入俄罗斯北极专属经济区。与此形成鲜明对照,美国军舰和核潜艇屡次闯入加拿大主张主权权利的北极水域以维护“航行自由”。1985年的“极地海”号事件最为典型,美国海岸警卫队的重型破冰船“极地海”号,在未得到任何事先许可的情况下穿越了北极群岛水域,加国政府对此强烈不满,谴责其侵害加拿大主权。[32](P337-375)2005年12月,一艘美国核潜艇未经宣布就进入了加拿大北极水域。[33]美国政府显然清楚可以在加拿大宣称的北极水域闲庭信步而无需担心,也知道贸然闯入俄罗斯北极专属经济区的后果,这完全符合美国的思维习惯。

(二) 指责中国北极投资却鼓励本国南海投资如第一章节所述,美国学界对中国在北极地区的现有投资予以多种质疑。美国《新闻周刊》(News Weekly)刊登“中国的北极行动将打破全球权力平衡”一文认为,根据中国以往参与的北极开发项目,中国时常缺乏环保意识,且剥夺了当地人的就业机会,中国是“新帝国主义者”,其投资给北极带来的是风险。[34]本奈特认为, 美国和欧盟对俄罗斯能源部门进行无限期的制裁,中国很可能借此机会改写俄罗斯的北极发展规则,正如中国在非洲不是专注于获取短期的经济利益,而是致力于创造长期的资源和政治影响力一样,尽管中俄关系具有不确定性,亚马尔项目最终可能会失败,但是中国会继续留在北极地区。[35]同时,美国担忧中国的北极投资可能会改变以美国为主导的全球权力格局。美国地缘政治专家、联邦政府顾问托德?罗亚尔(Todd Royal)认为中俄共建的“冰上丝绸之路”倡议不仅使中国获得安全的贸易路线,还有助于俄罗斯提高其全球影响力,并且中国“一带一路”与俄罗斯北极航道一旦联系起来,两国就有能力影响北极理事会和欧洲,从而削弱美国和北约的力量。[36]

在南海地区美国却鼓励国内商业巨头,尤其是石油公司参与南海开发。每年经南海运输的贸易总量达5.3万亿美元,其中美国的贸易额为1.2万亿美元。[37]此外,美国还是南海石油开发的“主力”,自1972年尼克松访华中美关系缓和,美国跨国石油公司如埃克森—美孚石油公司就在南海地区开发石油。美国在南海庞大的石油占有份额离不开美国政府的支持。1984年美国众议院对华贸易特别小组委员会专题研讨美国跨国石油公司在南海石油开发中的作用,认为其开采南海的油气资源不仅有助于促进中美的双边贸易,而且能促进该地区的稳定。并且,美国的大型石油公司几乎与所有南海相关争端国在南海争议区域签有共同开发合同,如在中国渤海湾发生过石油泄漏的美国康菲石油公司获得了在越南海岸3个油气项目的部分股权,而这3个区块都侵入到中国九段线内。[38]其开发活动既给南海自然环境带来威胁,也加剧了争议区域的紧张态势。

美国政府虽未公开宣称支持美国企业参与南海石油开发,但其至少是持默许和鼓励的态度。正如中国南海研究院院长吴士存所言,“美国政府在南海争议地区的石油开发问题上表现得比较精明,它采取的公开立场是不参与私人企业在争议地区的开发活动,但石油开发是高投资和高风险的经济活动,政府不可能对这类活动不表示意见。”[38]在南海开展大规模商业活动,“一旦冲突危及其公司利益,美国便可以保护其海外商业利益为由出面干涉。”[39]

(三) 美国支持“南海仲裁案”对北极国家的影响2016年菲律宾单方面提起“南海仲裁案”,将南海局势推进到白热化阶段。美国以维护国际正义的名义,力挺菲律宾并要求中国接受仲裁。事实上,正是美国的怂恿和力挺,菲律宾前政府才积极提起“诉讼”。2016年奥巴马在美国与东盟国家领导人非正式会议上表示,美国将继续“强有力且永久地维持在亚洲的存在”,利用美国在亚太地区的实力建立“基于规则的秩序”,《纽约时报》等美国媒体也纷纷声援菲律宾,同时要求中国参与、接受仲裁。[40]

美国支持“南海仲裁案”一旦成功,必然对北极产生严重影响。中国主张南海相关海域为中国的历史性水域,[41](P59)②而菲律宾则否定历史性权利,主张依据《联合国海洋法公约》分区划界。中菲南海冲突实际上是中国的历史性权利同菲律宾在《公约》项下的权利发生事实上的冲突。[42]若南海仲裁案产生法律效力,这一判例将导致历史性权利与《公约》项下权利的对抗。如果中国败诉将意味着《公约》项下权利先于历史性权利,这将成为影响世界其他地区海洋划界的惯例,并对北极秩序产生颠覆性影响。基于这一考量,美国井上健亚太安全研究中心副院长南基韦尔(Justin D.Nnankivell)提出:“南海仲裁案降低了历史性权利的地位。加拿大、俄罗斯在北极地区主张历史性权利,这一历史性主张的权威性和合法性在一定程度上受到南海仲裁案的冲击”[43]虽然美国政府没有明确表示,但美国支持的“南海仲裁案”客观上具有为其北极谋利的效果,长期以来美国一直反对俄加两国的北极历史性权利。

②“历史性水域是指那些根据国际法所规定的一般规则不应被确立为内水,但却依据沿岸国的历史性权利和各国对此项权利的默认而确立为内水的海域,包括海湾、海峡和群岛中的水域。”参见屈广清著:《海洋法》,中国人民大学出版社2005年版,第59页。

美国与加拿大在西北航道上存在主权争议,加拿大依据历史性权利,认为西北航道是其“内水”,他国不享有无害通过权。美国反对加拿大的历史性主张,认为西北航道属国际水域。[43]俄罗斯在北极地区也有历史性主张,如1956年苏联海洋法手册把白海划作历史性海域,1966年苏联颁布的“海军国际法手册”提到拉普捷夫海峡(Laptev Strait)和桑尼科夫海峡(the Sannikov Strait)属于历史性水域。[44]美国反对历史性主张,任职于美国国务院海洋和极地事务办公室的布莱恩·范·佩(Brian Van Pay)在其《各国在北极的海洋主张》一文中认为,历史性水域不符合国际法发展趋势及国际实践。[45](P61-78)南基韦尔同样认为,“美、欧盟均反对加俄北极主张,美国甚至反对任何形式的历史性权利。”[46]与此同时,美国却又主张其特拉华海湾(Delaware Bay)和切萨皮克湾(Chesapeake Bay)的历史性权利,主张彼得海湾(Peter Bay)为历史性水域。[47]在反对中、加、俄的历史性主张时,美国学者认为历史性权利不符合国际法发展趋势,应当坚决反对;在维护本国海域主权时,又用历史性主张自我辩护,足见美国在参与海洋事务中的“双重标准”。

三、中美参与南海北极事务的法律和政治依据分析欲彻底澄清中美两国的南海北极双重标准问题,厘清各方参与的合法性和“非法性”,我们应当对比南海和北冰洋法律地位,然后在此基础上探讨美国是否有权参与南海事务,中国是否有权参与北极事务,以及各自的政治依据。

(一) 南海-北极法律地位有巨大区别根据《公约》第122条关于闭海和半闭海的定义,南海为典型的半闭海海域。③《公约》第123条对半闭海海域做出了特殊规定,④要求半闭海沿岸国就渔业资源养护、环境保护、科学考察等开展合作或建立相关规则。除此之外,南海海域现虽存在争议岛屿和争议海域问题,但沿岸各国的专属经济区主张全覆盖整个南海海域,南海事实上不存在任何公海区域。沿岸国对其专属经济区内的海洋科学研究、海洋环境保护等活动具有管辖权。⑤基于南海“半闭海”地理特征以及“无公海”这一法律特征,南海如同一个“社区”,南海沿岸国可依据《公约》第123条及其他国际法制定相关规则或安排,建立南海“社区治理”制度,以维护南海环境的良性发展。非“社区”成员不能参与规则制定,须在“社区”成员的共同邀请下才可参与,且进入该“社区”应当以遵守“社区”规则为前提。

③《公约》第122条:闭海或半闭海是指两个或两个以上国家所环绕并由一个狭窄的出口连接到另一个海或洋,或全部或主要由两个或两个以上沿岸国的领海和专属经济区构成的海湾、海盆或海域。

④《公约》第123条对闭海或半闭海海域做出了特殊规定:闭海或半闭海沿岸国在行使和履行本公约所规定的权利和义务时,应互相合作。为此目的,这些国家应尽力直接或通过适当区域组织:(a)协调海洋生物资源的管理、养护、勘探和开发; (b)协调行使和履行其在保护和保全海洋环境方面的权利和义务; (c)协调其科学研究政策,并在适当情形下在该地区进行联合的科学研究方案; (d)在适当情形下,邀请其他有关国家或国际组织与其合作以推行本条的规定。

⑤《公约》第56条,沿海国在其专属经济区有下列权利:勘探和开发、养护和管理海床和底土以及上覆水域的自然资源的主权权利;利用海水、海流和风力生产能源等的主权权利;对建造和使用人工岛屿、进行海洋科学研究和保护海洋环境的管辖权。其他国家在专属经济区内仍享有航行和飞越的自由、铺设海底电缆和管道的自由,以及与这些自由有关的其他符合国际法的用途。

在环境保护方面,南海“社区”可根据《公约》第123条以及1992年的《21世纪议程》第17章“保护大洋和包括闭海和半闭海在内的各种海洋以及沿海区;保护、合理利用和开发其生物资源”,[48]建立南海海域内的环境保护规则,域外国家进入南海海域从事开发活动,需以接受监督并执行规则为准入条件。

在渔业资源养护方面,南海“社区”可依据《公约》第123条以及1995年《关于执行1982年12月10日 < 联合国海洋法公约>有关养护和管理跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群规定的协议》(以下简称《鱼类种群协定》)第8条第3款至第5款,建立区域内渔业组织(或安排),再据《鱼类种群协定》第十部分的规定,船旗国不仅必须对其船舶执行区域渔业管理组织(或安排)制定养护和管理措施,而且悬挂其国旗的船舶必须接受区域监督和执行办法。[48]据此,美国等域外国家进入南海海域需服从沿岸国制定的渔业养护和管理规则,并接受沿岸国的监督。

在航行自由与安全方面,《公约》未对“闭海或半闭海”海域的航行自由做出特殊规定。但在南海这一半闭海海域内已无公海,域外国家无绝对的“航行自由”权利。南海内部保障航行安全的基础设施仍然比较薄弱,航行安全目前正面临着日益猖獗的海盗、海上恐怖主义以及外国武装船只活动的威胁。[49]基于此,南海“社区”应当就维护南海海洋安全、加强助航基础设施建设、水道测量与清理等达成合作,共同维护南海的航行自由与安全。南海的航行自由与安全应由“社区成员”维护,美国作为“用户国”首要责任是遵守南海域内规则,而非制定规则。

按照《公约》规定,北极为洋,不具备闭海或半闭海的特征,不适用《公约》第123条的特殊条款,北极沿岸国无理由建立北极“社区治理”。《防止北冰洋核心区不管制公海渔业协定》是北极国家与中、日、韩、欧盟等域外国家共同协商的成果,这也说明北冰洋中央区未按照“社区”内协定的方式处理北极事务。此外,与南海无公海情况不同,北冰洋中央区是公认的国际水域,不分域内域外必须向国际社会开放,缔约国均享有《公约》赋予的各种权利。在半闭海条件下,南海地区的环境保护、渔业资源养护、维护航行自由与安全等管理规则由“社区”成员制定,域外国家进入即遵守;北冰洋作为洋不受《公约》第123条的特殊规定,域外国家参与北极事务享有相对较多的法律自主权。

中国参与北极事务首先有《公约》提供保障,中国是《公约》缔约国,按照规定中国有权进入北极公海地区行使包括科学研究在内的公海自由,而且这种自由不受北极国家大陆架扩张的影响。其次,中国是国际海事组织的A类理事国,中国可以利用该平台参与北冰洋水域的管理。再者,中国还是《斯瓦尔巴德条约》的成员国之一,中国与其他缔约国一样,其公民可以自由进入特定区域内逗留,只要不与挪威法律相抵触,就可以在此从事生产、商业、科考等一切活动。[50]最后,中国是北极理事会的正式观察员,北极理事会是北极地区重要的区域性政府间论坛和参与机制平台。这一身份为中国参与北极事务打开了一条直接参与、协调国际事务的道路。[51]

因此,从法律角度看,南海作为半闭海且无公海,美国参与南海事务要受南海沿岸国制定的规则约束;北冰洋为洋、中央区存在公海,在这一地理条件下,中国参与北极事务的法律权利边界要远远大于美国参与南海事务。

(二) 南海-北极对全球环境影响度的对比“北极是全球气候和环境变化的驱动器之一。”作为全球气候的冷源, 北极气候变化对全球有牵一发而动全身之效果——“北极的大气、海洋、海冰的运动直接或间接影响着全球尺度的大气环流、海洋环流和气候变异”。[52]中国地处北半球中高纬,受北极气候变化影响尤为显著,科学证明,近年降雨带的不规则位移以及极端天气的频发都与北极气候变异有关。

北极冰盖融化是导致海平面升高的主要因素,根据中国国家海洋局发布的《2016年中国海平面公报》:“1980年至2016年中国沿海海平面上升速率为3.2毫米/年,高于同期全球平均水平;2016年中国沿海海平面为1980年以来的最高位。高海平面加剧了中国沿海风暴潮、洪涝、海岸侵蚀、咸潮及海水入侵等灾害,给沿海地区人民生产生活和经济社会发展造成了一定影响。”[53]值得注意的是,海平面的上升带给中国的不仅是自然灾害,还会对南海岛屿的国际法问题产生关键性影响,“不断上升的海平面引发的海水倒灌极易导致南海部分岛屿向岩礁甚至低潮高地的退化或者消失,实际上这一说法绝非危言耸听……退化和淹没的群岛区域可能有着特殊的地理位置,可以成为决定国家间划定海洋管辖范围的关键基点,中国在1996年公布的第一批77个大陆及西沙群岛领海基点,绝大多数就位于边远海岛上。”[54]北极环境关乎的甚至是中国南海地区的主权问题,中国参与北极事务是天然的“政治正确”。

因此,从气候与环境的角度来看,中国的主权利益、经济利益与北极环境变化息息相关,中国必须参与北极环境治理。与北极相比,南海地区的自然环境物理变化不明显,尚未有南海变化会带来全球性环境问题的判断。

(三) 中美参与南海-北极的行为对比在参与方式上,中国参与北极事务的方式主要是与北极国家开展贸易、环境、气候治理等“低政治”(low politics)领域的合作。在穿越北冰洋时,中国遵循《联合国海洋法公约》等国际法以及北极沿岸国的相关法律法规。2017年“雪龙号”北极科考,雪龙船进入俄罗斯、加拿大专属经济区之前均提出申请,经批准后进入,因这两国根据《公约》第234条冰封条款制定了国内立法;雪龙船进入除俄、加以外沿岸国可以无害通过,无需通报,但如果要开展考察则根据《公约》关于海洋科学调查的条款向沿岸国对口部门申请,经批准方才开展考察。⑥相比之下,美国参与南海事务的主要方式是军舰、导弹驱逐舰等军事设施擅自闯入中国专属经济区内活动,与南海沿岸国积极加强军事关系,频繁与南海沿岸国开展军事演习,以“军事威胁”的方式推行其所谓的“航行自由”。

⑥ 资源来自笔者对极地研究中心邓贝西的访谈,邓贝西参与了2017年“雪龙号”北极科考。

在军事力量部署方面,中国在北极无军事基地、无战斗力量。中国矿业公司俊安集团欲购买格陵兰的一个废弃海军基地,因美国的阻挠而购地失败,“丹麦国防部宣布重启废弃海军基地,只是丹麦拒绝中企购买请求的权宜之计,美国政府并不乐见中国在格陵兰岛拥有一个军事据点,同时也担心,中国在格陵兰岛日益增长的经济影响力,最终会转化为政治与军事影响。”[55]对比之下,美国则在南海附近拥有一个超强的军事指挥部。“美国拥有12个航空母舰组,其中一半几乎永久地分配到太平洋地区,南海地区没有其他国家拥有同样规模和同样复杂程度的航空母舰。距离南海不远处(驻韩、日的美军)多达10万的美国士兵时刻准备‘今夜作战’。美国有12艘导弹巡洋舰,其中一半分配到中国的海域。中国在北极却没有这样的部署。”[56]

在政策方面,北极虽然有主权、主权权利纠纷,但根据中国国务院发布的《中国的北极政策》白皮书,中国提出“各国都应遵循《联合国宪章》《联合国海洋法公约》等国际条约和一般国际法,尊重北极国家在北极享有的主权、主权权利和管辖权”,“中国尊重北极国家根据国际法对其国家管辖范围内油气和矿产资源享有的主权权利。”[57]中国没有通过任何军事活动来充当北极秩序的“仲裁者”或“秩序维护者”,官方从未对北极地区的主权和主权权利纠纷发表任何言论。对比美国,2010年7月时任美国国务卿的希拉里在东盟地区论坛上,将自身定位为南海主权争端的“裁判”。[58]名义上宣称不持立场,实际上却直接插手南海领土主权争端。更大的问题在于美国尚未批准《联合国海洋法公约》,无论在南海、在北极,都无权援引《公约》主张权利,美国对《公约》个别条款按照习惯法规则,选择性执行的方式——对自己有利则称基于《公约》,对自己不利则称自己非《公约》缔约国——没有得到国际社会认可。

通过上述比较可看出,中国的北极“威胁”对比美国的南海的“威胁”不存在可比性。美国的诸多高敏感活动不被视作威胁,反而美化为“维护南海秩序”,足见美国的话语体系服务于其全球霸权的独特作用。

在南海,美国以军事恐吓方式介入南海;在北极,对中国的北极活动加以阻挠,美国的南海北极政策的战略目标是一致的——遏制中国崛起,至少增加中国崛起的成本。北极有望成为继南海之后美国围堵中国的新区域。根据最新事态,美国已经重建第二舰队,其矛头指向俄罗斯和中国,防止中国力量向北大西洋渗透,阻断中俄两国共同建设的“冰上丝绸之路”是其重要目标。随着中俄“冰上丝绸之路”合作的深入,欧亚经济整合获得了新的东西通道,欧洲、俄罗斯和亚洲经济的共同发展迎来新机会。对美国来说,保持欧亚大陆各大国之间势力均衡,防止欧亚大陆走向一体化符合美国利益。通过不同方式打击欧亚一体化进程,是美国不变的国策。⑦

⑦ 布热津斯基认为,欧亚大陆是全球面积最大的大陆和地缘政治中轴。谁主宰了欧亚大陆,谁就可能成为世界上的下一个霸主。故对美国而言管理欧亚大陆是一个重要问题。布氏认为美国若要保持全球霸权,避免欧亚大陆出现一个控制欧亚大陆的优势国家,就要保持欧亚大陆各部分的势力均衡。而欧亚大陆面积大、人口多、文化差异大,正给了美国审慎在欧亚大陆部署力量,维护美国霸权的空间。参见(美)布热津斯基著:《大棋局:美国的首要地位及其地缘战略》,上海人民出版社,2007年1月。

四、可否建立“南海理事会”?北极在各利益攸关方的协调之下,成为全球合作的“示范区”。虽密布核武器但却没有发生大规模武装冲突,虽存在多重主权争端,但也能达成《北极搜救协定》等合作协议。相比之下,南海因多年的主权争端、海洋法争议而成为全球冲突的“热点区”。近年来,针对南海北极的海洋治理,许多学者提出借鉴北极经验解决南海问题,认为北极理事会这一协作机制有效促成了北极地区的合作,应当仿照北极治理模式在南海建立“南海理事会”。哈佛大学肯尼迪国际科学和国际事务研究中心研究员沙克尔福德(Scott J. Shackelford)在《建立南海理事会的时候到了》一文中提出,南海可以效仿北极建立一个有限的授权委员会,促进南海地区的可持续发展、科学合作和搜救等问题,解决好这些问题后再着手解决更为困难的领土和安全问题。[59]美国《华盛顿邮报》军事评论家托马斯·E·里克斯(Thomas E. Ricks)也认为,南海地区需要建立一个类似于北极理事会的机构,维护海上良好的秩序和渔业规则。[60]挪威皇家海军高级指挥官丹尼尔·托马森(Daniel Thomassen)甚至认为,北极地区因观察员制度,引入域外国家共享北极是个范例,北极国家在南海也有重要利益,应当借鉴北极的治理经验。[61]以上学者观点大多认为应当借鉴北极经验治理南海,其中内核观点是在南海建立类似于北极理事会的治理机制。但是,南海能否复制“北极理事会”治理模式?应当考虑如下问题:

首先,二者国际法地位不同。如前文所述,南海是典型的半闭海海域,依照《公约》及其他国际法条例,沿岸国应当建立环境保护、渔业资源养护、海洋科学研究等方面的“社区规则”。南海“社区规则”范围仅限于南海域内国家,“非社区”成员不能参与域内规则制定或只能在“社区”成员的邀请下方可参与。北冰洋是洋,且中央区存在公海,因此北极理事会以半开放甚至是全开放方式让域外国家参与北极事务有其合理性。

其次,无法解决南海域外国家的身份问题。北极理事会的构成有其独特性,由8个成员国和12个正式观察员国构成。北极八国为观察员量身定做了“努克标准”——北极理事会观察员申请者必须承认北极国家在北极地区的主权、主权权利和管辖权。这一“努克标准”被诸多学者诟病为“门罗主义”,[62]参与北极俱乐部的前提条件是承认北极八国的所有合法或潜在的权利。同时,这一“努克标准”让观察员陷入十分尴尬的境地,北极国家在北极海域的主权问题上存在众多纠纷,承认一国的主权必然否定另一国主权,该“标准”逻辑上的自相矛盾让其效力大打折扣。南海地区存在着更严重的主权纠纷,成立“南海理事会”意味着有域外国家成为“南海观察员”,“南海观察员”的准入标准如何界定?“努克标准”逻辑上无法自洽,已无借鉴意义。若成立新标准,新标准既要保障南海域内国家利益,又要保证域外国家的合理有序参与,二者难以兼顾。北极理事会为南海提供的不仅是经验,更是教训。此外,成立“南海理事会”,域外国家争相成为“南海观察员”,是否会引起各国聚焦南海利益,观察员国或纷纷发布“南海战略”?南海局势恐会火上浇油。

再次,南海和北极在地缘政治形势上完全不同。北极理事会1996年成立伊始,就明确声明不讨论军事安全问题,只关注环境和可持续发展事务。南海最重要的问题却是主权和主权权利纠纷,效仿北极理事会的“南海理事会”注定无法解决这些问题。美国学者杰米·李(Jeremy Rhee)忽略其中差异,认为北极的“和平”得益于北极理事会,因此南海也可仿照建立“南海理事会”。[63]实际上北极并非他描述的太平之地,只是其冲突的烈度较南海低而已。南海存在烈度更强的多重矛盾,已成大国力量的角逐场。美国、日本、印度、澳大利亚等国不断添柴泼油,唯恐南海趋向平稳。

北极地区治理模式最大的亮点不在于北极理事会,应该借鉴的是北极地区和平解决海洋争端的经验——当事国直接协商解决纠纷,其他国家不予干涉;非传统安全领域多方参与协作。2010年9月,俄罗斯与挪威签署了《俄罗斯联邦与挪威王国关于在巴伦支海和北冰洋的海域划界与合作条约》,解决了历时40年的海域划界争端,为国际社会提供了争端解决的新思路。[64]在低政治领域的环境保护、科学研究等议题上北极国家邀请域外国家参与,此种双管齐下模式为南海地区提供了很好的借鉴。南海地区的主权争议应由涉事方协商解决,而域外国家不应介入使情况复杂化。南海地区应当借鉴的是争端解决的方式及打破零和博弈的思维模式,而不是复制理事会这一框架而忽视其内核。

结语美国在南海是域外国家,中国在北极是域外国家。但随着全球化时代的到来,海洋治理也相应进入“国际合作时代”。海洋事务治理,目的在于维护沿岸国和用户国的和平、合作与稳定,这也是海洋治理的根本任务和目标。议题多样化、参与主体多元化,就需要域内域外国家共同合作,更好保证沿岸国利益并且尊重域外国家依据国际法享有的合法权益,使得各利益攸关方参与海洋治理更具合法性。因此,美国参与南海,中国参与北极,均应当摒弃冷战思维以及零和博弈模式,依据国际法正确定位自身立场以及权利义务,更好协调多元利益,塑造共同价值,才是推动北极、南海有序治理的必由之路。

| [1] |

Sea dragon and the quad[DB/OL].The New Indian Express. http://www.newindianexpress.com/opinions/editorials/2018/jan/31/sea-dragon-and-the-quad-1766004.html. 2018-02-02.

(  0) 0) |

| [2] |

Roy Nalanda. fantasy or fiction:Marching of the Dragon in the South China[J]. Sea Asian Affairs, 2017, 48(2).

(  0) 0) |

| [3] |

Grant Newsham.China as a "near Arctic state"-chutzpah overcoming geography[DB/OL].Asia Times. http://www.atimes.com/china-near-arctic-state-chutzpah-overcoming-geography/.2018-03-01.

(  0) 0) |

| [4] |

Report on Arctic Policy[DB/OL].International Security Advisory Board. https://www.state.gov/t/avc/isab/262342.htm.2018-07-30.

(  0) 0) |

| [5] |

U.S. Department of Defense.Freedom of Navigation Report For Fiscal Year 2016[DB/OL]. https://www.defense.gov/News/News-Releases/News-Release-View/Article/1103747/dod-releases-fy-2016-freedom-of-navigation-report/.2018-07-30.

(  0) 0) |

| [6] |

外交部网站.中国的北极政策[DB/OL]. http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceno/chn/zjsg/sgxw/t1529452.htm.2018-02-03.

(  0) 0) |

| [7] |

高世龙, 刘加钊, 张晓. 冰上丝绸之路背景下商船北极航行的经济性评析[J]. 对外经贸实务, 2018, (1): 27. (  0) 0) |

| [8] |

Jim Sciutto.Chinese navy ships entered U.S. waters off Alaska[DB/OL].CNN Politics. https://edition.cnn.com/2015/09/04/politics/china-ships-alaska-us-waters/index.html.2018-01-03.

(  0) 0) |

| [9] |

Daniel Greenfield.Now China can see Alaska from its warships[DB/OL].Frontpage Mag. https://www.frontpagemag.com/point/260022/now-china-can-see-alaska-its-warships-daniel-greenfield.2018-02-03.

(  0) 0) |

| [10] |

Dan Lamothe.Changing Arctic means new problems[DB/OL].Winnipeg Free Press. https://www.winnipegfreepress.com/world/changing-arctic-means-new-problems-443518743.html.2018-03-03.

(  0) 0) |

| [11] |

Gwynn Guilford.Why China oh-so-desperately wants a claim to the Arctic Ocean[DB/OL].Quartz. https://qz.com/84669/china-arctic-ocean-council/.2018-01-13.

(  0) 0) |

| [12] |

Gwynn Guilford.Why China oh-so-desperately wants a claim to the Arctic Ocean[DB/OL].Quartz. https://qz.com/84669/china-arctic-ocean-council/.2018-01-13.

(  0) 0) |

| [13] |

唐国强. 北极问题与中国的政策[J]. 国际问题研究, 2013, (1): 16. (  0) 0) |

| [14] |

焦敏, 陈新军, 高郭平. 北极海域渔业资源开发现状及对策[J]. 极地研究, 2015, (2): 224. (  0) 0) |

| [15] |

Troell M, Eide A, et al. Seafood from a changing Arctic[J]. Ambio, 2017, 46: Suppl3. DOI:10.1007/s13280-016-0861-y

(  0) 0) |

| [16] |

China's dependence on resources could force it to become more aggressive in its bid to gain access to Arctic resources[DB/OL].unclosdebate. https://www.unclosdebate.org/evidence/753/chinas-dependence-resources-could-force-it-become-more-aggressive-its-bid-gain-access.2018-01-13.

(  0) 0) |

| [17] |

中国社会科学网.美刊猜疑中国或将南海战略用于北极[DB/OL]. http://www.cssn.cn/gj/gj_gwshkx/gj_zhyj/201405/t20140527_1186694.shtml.2018-01-13.

(  0) 0) |

| [18] |

Mark E. Rosen and David Slayton.China is seizing the geopolitical opportunities of the melting Arctic[DB/OL].The Hill. http://thehill.com/opinion/international/357863-china-is-seizing-the-geopolitical-opportunities-of-the-melting-arctic.2018-01-13.

(  0) 0) |

| [19] |

Mark E. Rosen and David Slayton.China is seizing the geopolitical opportunities of the melting Arctic[DB/OL]. The Hill. http://thehill.com/opinion/international/357863-china-is-seizing-the-geopolitical-opportunities-of-the-melting-arctic.2018-01-13.

(  0) 0) |

| [20] |

Peter Giraudo.Forget the South China Sea: China's Great Game in the Arctic Draws Near[DB/OL]. The National Interest. http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/forget-the-south-china-sea-chinas-great-game-the-arctic-11013.2018-03-13.

(  0) 0) |

| [21] |

Mark E. Rosen and David Slayton. China is seizing the geopolitical opportunities of the melting Arctic[DB/OL]. The Hill. http://thehill.com/opinion/international/357863-china-is-seizing-the-geopolitical-opportunities-of-the-melting-arctic.2018-01-13.

(  0) 0) |

| [22] |

China's President Xi Jinping makes surprise stop in Alaska[DB/OL].latimes. http://www.latimes.com/world/asia/la-fg-china-alaska-20170408-story.html.2018-03-25.

(  0) 0) |

| [23] |

Tom Rogan.To restrain Chinese imperialism, US should deploy anti-ship missiles to Alaska[DB/OL].Washington examiner. http://www.washingtonexaminer.com/to-restrain-chinese-imperialism-us-should-deploy-anti-ship-missiles-to-alaska/article/2639318.2018-03-25.

(  0) 0) |

| [24] |

Todd Royal.How China and Russia are Teaming up to Degrade U.S. Influence in South America[DB/OL].the National Interest. http://nationalinterest.org/feature/how-china-russia-are-teaming-degrade-us-influence-south-23458.2018-03-15.

(  0) 0) |

| [25] |

Arctic Imperatives: Reinforcing U.S. Strategy on America's Fourth Coast[DB/OL]. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/event/arctic-imperatives-reinforcing-us-strategy-americas-fourth-coast.2017-07-15.

(  0) 0) |

| [26] |

Securing the Frontier: Challenges and Solutions for U.S. Polar Operations[DB/OL]. http://csbaonline.org/research/publications/securing-the-frontier-challenges-and-solutions-for-u.s.-polar-operations.2018-03-13.

(  0) 0) |

| [27] |

National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018[DB/OL]. The U.S. congress. https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/2810.2018-03-15.

(  0) 0) |

| [28] |

Christopher Woody.Coast Guard wants help responding to Arctic "arms build up" with Russia [DB/OL]. Business Insider. http://www.businessinsider.com/coast-guard-russia-arctic-arms-buildup-2017-12.2018-03-15.

(  0) 0) |

| [29] |

董跃, 许宁宁, 黄昇. 北极国家对北极考察管理制度之比较研究[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2010, (2): 11-13. (  0) 0) |

| [30] |

邹磊磊, 黄硕琳, 付玉. 加拿大西北航道与俄罗斯北方海航道管理的对比研究[J]. 极地研究, 2014, (4): 517. (  0) 0) |

| [31] |

郭培清主编. 北极航道的国际问题研究[M]. 北京: 海洋出版社, 2009.

(  0) 0) |

| [32] |

Howson N C. Breaking the Ice: The Canadian-American Dispute over the Arctic's Northwest Passage[J]. Columbia Journal of Transnational Law, 1987, 26(2).

(  0) 0) |

| [33] |

Harper breaks ice on Arctic sovereignty[DB/OL].The Globe and Mail. https://www.theglobeandmail.com/news/national/harper-breaks-ice-on-arctic-sovereignty/article991511/.2018-01-15.

(  0) 0) |

| [34] |

Eleanor Ross.How China's Arctic Empire will Upset the Global Balance of Power[DB/OL].News week. http://www.newsweek.com/chinas-arctic-goals-620794.2018-01-18.

(  0) 0) |

| [35] |

Mia Bennett.China's One Belt One Road project comes to the Arctic[DB/OL]. Cryopolitics. http://www.cryopolitics.com/2016/11/02/chinas-one-belt-one-road-project-comes-to-the-arctic/.2018-03-18.

(  0) 0) |

| [36] |

Todd Royal.How China and Russia are Teaming up to Degrade U.S. Influence in South America[DB/OL].the National Interest. http://nationalinterest.org/feature/how-china-russia-are-teaming-degrade-us-influence-south-23458.2018-01-18.

(  0) 0) |

| [37] |

Jeff Krohnfeldt.Why the South China Sea Dispute Matters for the United States[DB/OL].Investopedia. https://www.investopedia.com/articles/markets-economy/081416/why-south-china-sea-dispute-matters-united-states.asp.2018-01-18.

(  0) 0) |

| [38] |

严双伍, 李国选. 南海问题中的美国跨国石油公司[J]. 太平洋学报, 2015, (3): 32-33, 34. (  0) 0) |

| [39] |

江洋, 王义桅. 美国亚太安全战略中的南中国海问题[J]. 东南亚研究, 1998, (5): 34. (  0) 0) |

| [40] |

环球网.南海仲裁案: 美国才是幕后的"仲裁员"[DB/OL]. http://opinion.huanqiu.com/1152/2016-05/8990888.html.2018-01-18.

(  0) 0) |

| [41] |

屈广清. 海洋法[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2005.

(  0) 0) |

| [42] |

外交部网站.中国法学会: 与南海仲裁案之历史性权利问题有关的事实认定和法律适用报告[DB/OL]. http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceuk/chn/zt/nanhai/t1369291.htm.2018-01-18.

(  0) 0) |

| [43] |

Justin D.Nnankivell.The Role of History and Law in the South China Sea and Arctic Ocean[DB/OL].Maritime Awareness Project. http://maritimeawarenessproject.org/2017/08/07/the-role-of-history-and-law-in-the-south-china-sea-and-arctic-ocean/.2018-01-18.

(  0) 0) |

| [44] |

郭培清, 管清蕾. 探析俄罗斯对北方海航道的控制问题[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2010, (2): 6-7. DOI:10.3969/j.issn.1672-335X.2010.02.002 (  0) 0) |

| [45] |

Brian Van Pay. National Maritime Claims In The Arctic- Changes in the Arctic Environment and the Law of the Sea[J]. Brill, 2010, , pp.61-78.

(  0) 0) |

| [46] |

Justin D.Nnankivell.The Role of History and Law in the South China Sea and Arctic Ocean[DB/OL].Maritime Awareness Project. http://maritimeawarenessproject.org/2017/08/07/the-role-of-history-and-law-in-the-south-china-sea-and-arctic-ocean/.2018-01-18.

(  0) 0) |

| [47] |

Goldie L.F.E.. Historic Bays in International Law-An Impressionistic Overview[J]. Syracuse Journal of International Law and Commerce, 1984, 11(2): 217-220.

(  0) 0) |

| [48] |

郑凡. 半闭海视角下的南海海洋问题[J]. 太平洋学报, 2015, (6): 54-55. (  0) 0) |

| [49] |

张晶. 南海航行安全现状及中国的对策[J]. 中共银川市委党校学报, 2010, (3): 41-42. DOI:10.3969/j.issn.1671-1157.2010.03.011 (  0) 0) |

| [50] |

潘敏. 论中国参与北极事务的有利因素、存在障碍及应对策略[J]. 中国软科学, 2013, (6): 13. (  0) 0) |

| [51] |

郭培清, 孙凯. 北极理事会的"努克标准"和中国的北极参与之路[J]. 世界经济与政治, 2013, (12): 127. (  0) 0) |

| [52] |

魏立新.北极海冰变化及其气候效应研究[D].青岛: 中国海洋大学, 2008.

(  0) 0) |

| [53] |

国家海洋局.2016年中国海平面公报[DB/OL]. http://www.soa.gov.cn/zwgk/hygb/zghpmgb/201703/t20170322_55304.html.2018-02-26.

(  0) 0) |

| [54] |

李学文, 张克宁. 海平面上升情形对海洋法的影响及中国南海权益维护[J]. 中国海商法研究, 2017, (3): 45. (  0) 0) |

| [55] |

Denmark snubbed Chinese offer to buy abandoned Greenland base over security concerns: sources[DB/OL]. The Japan Times. https://www.japantimes.co.jp/news/2017/04/07/business/denmark-snubbed-chinese-offer-buy-abandoned-greenland-base-security-concerns-sources/#.WoPdr04_KHg.2018-02-26.

(  0) 0) |

| [56] |

Bertel Heurlin.The Arctic and the South China Sea: How Different and How are the Two Regions Assessed by the US and China?[DB/OL]. https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/6064b498-c158-486b-9d0a-5eb39aac592b.pdf.2018-02-26.

(  0) 0) |

| [57] |

外交部网站.中国的北极政策[DB/OL]. http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceno/chn/zjsg/sgxw/t1529452.htm.2018-02-26.

(  0) 0) |

| [58] |

John Pomfret.U.S. takes a tougher tone with China[DB/OL].Washington Post. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/07/29/AR2010072906416.html.2018-02-17.

(  0) 0) |

| [59] |

Scott J. Shackelford.Time for a South China Sea Council[DB/OL].huffpost, https://www.huffingtonpost.com/scott-j-shackelford/time-for-a-south-china-se_b_3442529.html.2018-03-17.

(  0) 0) |

| [60] |

Thomas E. Ricks. Lessons for the South China Sea From International Experience in the Arctic[DB/OL]. foreign policy. http://foreignpolicy.com/2017/01/05/lessons-for-the-south-china-sea-from-international-experience-in-the-arctic/.2018-02-19.

(  0) 0) |

| [61] |

Daniel Thomassen.Lessons From the Arctic for the South China Sea[DB/OL].cimsec. http://cimsec.org/lessons-arctic-south-china-sea/31092.2018-03-17.

(  0) 0) |

| [62] |

肖洋. 排他性开放:北极理事会的"门罗主义"逻辑[J]. 太平洋学报, 2014, (9): 12. DOI:10.3969/j.issn.1004-8049.2014.09.002 (  0) 0) |

| [63] |

Jeremy Rhee.On Arctic Governance: Successes and Lessons for the South China Sea[DB/OL].Brown Political Review. http://www.brownpoliticalreview.org/2017/04/arctic-governance/.2018-04-17.

(  0) 0) |

| [64] |

匡增军, 欧开飞. 俄罗斯与挪威的海上共同开发案评析[J]. 边界与海洋研究, 2016, (1): 90. (  0) 0) |

2018

2018