信息技术的迅猛发展与快速普及为社会各领域带来深刻变革。据中国互联网络信息中心2019年8月30日发布的第44次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2019年6月,我国网民规模达8.54亿,较2018年底增长2598万,互联网普及率达61.2%。[1]如此庞大的用户涌入互联网,催生出数字社会新的空间形态。以信息技术为核心的新技术革命,使知识、人才、信息取代传统资本,成为产业升级、经济高质量发展的重要动力。

2019年12月13日司法部发布的《中华人民共和国文化产业促进法(草案送审稿)》中提出,“国家鼓励创作生产与数字化、网络化、智能化的新技术、新应用、新业态、新模式有机融合,丰富创作生产手段和表现形式,拓展创作生产空间。”[2]从原文化部文化产业司发布《文化部关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》首次明确数字文化产业的发展内涵与核心内容到如今《中华人民共和国文化产业促进法(草案送审稿)》的出台,数字科技革命带来的文化产业变革从未止步。数字技术支持下的知识信息的传播、扩散与分享为新空间组织的出现提供了可能,“地方”与“全球”、“空间”与“地域”的关系被重新组合,超越“物理空间”与“社会地理”的“虚拟文化空间”得以建立。互联网条件下虚拟文化空间提供数字化文化资源与文化参与场所,搭建空间运行逻辑与行为规范,允许参与者以虚拟身份进行文化学习、文化交流、文化需求反馈、文化创作等虚拟文化活动。[3]在虚拟文化空间下,基于互联网与数字技术发展的文化产业,不断衍生出新业态、新理念、新模式。

一、国内外关于虚拟文化空间的相关研究在全球化与信息技术的推动下,出现了人文地理学、空间经济学等空间学科的“文化转向”以及文化学、产业学等人文社会学科的“空间转向”,最终在信息技术的作用下,两者汇集在“虚拟导向”下。虚拟文化空间研究成为这些学科交叉的重要节点,积累了一定的研究成果,主要集中于虚拟文化空间的概念研究、类别研究以及虚拟文化空间与文化产业发展之间关系的研究。

(一) 关于虚拟文化空间概念的研究国外关于虚拟(网络)空间的研究起源较早。虚拟空间概念的英文对应词是“cyberspace”,有研究者将其翻译为“赛博空间”,也有人将其译为“虚拟空间”“在线空间”“网络世界”等。大部分学者认为“cyberspace”一词来源于加拿大科幻小说家吉布森(1984)的作品,这一概念介于社会科学与计算机科学领域之间,较好地诠释了一个基于计算机技术的不同于现实空间的虚拟而复杂的交感空间。[4]学界目前关于虚拟空间的理解主要分为三个层面:一是虚拟现实技术(即Virtual Reality)意义上的虚拟空间,其建立在特殊的技术和装置上;二是基于网络技术基础上形成的互联网空间;三是虚拟社会层面的虚拟空间,与第二种理解的区别在于前者侧重空间的技术属性,而后者侧重空间的社会属性。

本文探讨的虚拟文化空间皆基于第三种理解,即网络信息技术与市民社会的融合,催生出的一个新的虚拟文化空间范畴。虚拟文化空间的概念是信息技术革命发展到较为成熟阶段的一个必然产物。早期,虚拟文化空间实现了分布在各处的用户之间的联系,形成了跨越时空限制的人群聚集。部分国外学者基于社群关系对虚拟文化空间进行定义。Tamjidyamcholo认为虚拟文化空间是“一系列社会关系的总和”。[5]有学者从功能角度出发,对虚拟文化空间进行定义,Plant认为,虚拟文化空间就是一个“信息交流和共享的地方”。[6]此外,还有学者从政治意义上构建虚拟文化空间的概念,Hans Geser认为电脑网络更多地被建构为由潜在的无限的参与者产生的一个共同的文化环境,它是一个为个体和集体行动者共同维持和产生的“公共领域”。[7]因此虚拟文化空间从它允许用户加入并形成一个一致的、可渗透的沟通交往空间的能力来看,它成为一个可以与现实世界社会相对应的空间环境。国内学者对于虚拟文化空间概念的界定,多为借鉴和引申国外学者的观点。杜骏飞认为,虚拟文化空间并非是一种物理空间的组织形态,而是由具有共同兴趣及需要的人们组成,成员可能散布于各地、以旨趣认同的形式作在线聚合的“网络共同体”。[8]王飞绒等人从成员互动的角度出发,认为虚拟社区是一个基于信息技术支持的网络社区,核心是参与者之间的互动,并且在参与者之间形成一种社会关系。[9]周涛,鲁耀斌认为虚拟文化空间是具有共同愿景、共同语言的人,在一定的互惠规则下所构造的社会网络。[10]胡杨,董小玉认为虚拟文化空间的构建至少需要具备三方面要素:一是数字技术作为骨架支撑;二是虚拟空间的文化营造;三是参与主体主观精神在空间中的交互沉浸。[11]

(二) 关于虚拟文化空间类别的研究随着信息技术的普及应用,虚拟文化空间发展到各个领域,门类也日益丰富。Armstrong和Hagel最早对虚拟(文化)空间进行划分,他们依据成员需求将虚拟(文化)空间划分为交易空间、兴趣空间、关系空间与幻想空间。[12]国内学者戴雅楠基于功能界定,将虚拟文化空间划分为博客空间、社交空间、游戏空间和论坛空间。[13]孔剑平基于参与者类型的差异将虚拟文化空间划分为产品型、兴趣型、品牌型、知识型与工具型。[14](P24-27)

(三) 关于虚拟文化空间与文化产业间关系的研究进入21世纪后,随着我国数字技术的发展以及互联网应用的普及,我国学者开始重视对虚拟文化空间下文化产业发展的研究。闫华峰以行动者网络理论为工具剖析虚拟空间的建构过程,并揭示虚拟公共空间的社会建构及其文化再生产过程。[15]张方方尝试构建省级博物馆文化虚拟社区,实现博物馆的突破发展。[16]花建探索了虚拟文化空间下文化产业新业态,包括新型文化价值链、服务平台链、文化科技研发链以及跨界融合的联动产业链。[17]解学芳以网络游戏为切入点研究虚拟公共空间与上海市文化软生产之间的集聚、拓展关系。[18]曾芸认为可以借助数字技术,实现相互关联的文化空间的同步再现,突破非物质文化遗产展示的难点。[19]陈波,穆晨探讨了虚拟文化空间中个体的行为模式,并对我国虚拟文化空间的运行机理及模式进行了优化设计。[3]

通过对国内外学者关于虚拟文化空间研究的梳理可以得出,学界关于虚拟文化空间的聚集性、开放性、交互性均给予认同,对于虚拟文化空间的类别也按照不同标准、不同角度进行了划分,虚拟文化空间下文化产业发展的“新常态”[20]也成为研究的重要内容。虽然目前已经形成了较为丰富的虚拟文化空间的理论成果,但尚未形成完整的理论体系。总体来说,从具体机制与模式构建层面探讨我国“虚拟文化空间”的研究不足,针对虚拟文化空间条件下发展实践中显现的传统文化产业与数字文化产业间创新发展的新景象更是缺乏系统的探讨。本文在比较分析虚拟文化空间下传统文化产业与数字文化产业文化生产互动与空间组织模式,创新设计数字文化产业的发展模式。

二、虚拟文化空间下数字文化产业与传统文化产业比较文化产业的数字化使得文化产业和以互联网为代表的新兴科学技术高度融合,而在虚拟文化空间之下两者会有更广泛更深层次的融合,双方相互协作相互驱动,推动文化产业更高质量的发展。互联网、信息通信技术的虚拟文化空间下,社会生产和生活等要素的流动产生颠覆性的影响。信息流与居民交往、实践、活动、企业生产等实体要素流结合,呈现出新的空间要素互动范式。居民(消费主体)、文化生产企业、要素流动和空间的深层次互动,改变着文化产业的发展模式。虚拟文化空间下,数字文化产业与传统文化产业在文化生产活动、空间组织模式等方面存在着差异,如表 1:

|

|

表 1 虚拟文化空间下传统文化产业与数字文化产业对比分析 |

从文化生产互动上看,一是生产主体的全民化。传统文化产业中的文化生产主体以文化工作者为主,并且多以组织的形态存在,大体上可分为以社会效益为主要追求的公益性文化组织与以经济效益为主要追求的文化企业。传统文化产业发展时期,由于产业规模及生产力有限,加之专业技术门槛较高,可以参与到文化生产过程当中的主体范围有限。而在虚拟文化空间下,随着互联网技术的全面渗透与应用,平民力量崛起,每个虚拟空间中的主体,也就是网民都可以进行文化生产活动,创意人才在当前产业经济尤其是数字文化产业发展中的作用越来越凸显。二是生产模式的互动化、定制化。虚拟文化空间下的互动不仅指网络传播本身具有的互动性,更突出的是数字文化生产过程中的生产、营销、消费全过程中的互动现象。传统文化产业时期的文化产品生产大多都是单向、批量、流水线式的,例如传统的电视节目或是图书杂志都是全部制作完成之后向受众输出,无法根据受众的具体反馈进行调整。而虚拟文化空间下,各个要素是灵活流动的,数字文化生产以双向甚至是多向互动为主,更具有“柔性”,生产主体可以根据消费者、营销者、生产者等多方意见进行修改。尤其是随着大数据技术的普及,依托于大数据精准分析而从事的电视内容生产活动更易获得成功,如Netflix依据大数据分析制作的自制剧《House of Cards(2013)》就大获成功。Netflix是北美最大的付费订阅视频网站,受众可以通过PC、TV及iPad、iPhone收看电影和电视节目,有着超过3600万名用户的观看资料,用户每天会在网站上产生超过3000万个操作行为,如跳过片头片尾曲、看到哪个演员会快进、看到哪一段剧情会重放等等。[22]通过大数据分析,制作方可以更加清晰、准确、快速地获取观众喜欢的作品类型以及演员阵容,从而及时调整方案,获取更高的口碑与关注度,产品的用户黏性也得以提高。

从文化产业空间组织模式上看,一是文化产业生产地点及区位要素的变化。在信息时代之前,交通、政策等传统优势生产要素以及低成本是传统文化企业区位选择的重要因素。而进入信息时代,空间、距离及其相互作用被赋予新的内涵,信息流和接入网络空间信息的能力变得日趋重要。[23]虚拟文化空间下,文化产业生产、消费主体相互作用完全可以脱离交通的影响而存在。另外,数字技术所构建的虚拟空间可以弥补实物空间相互作用的不足,全面提升它的强度与广度。在此背景下,传统文化产业的区位要素发生不同程度的变化,同时也催生了新时代数字文化产业区位选择的新要素——信息、知识、创新。文化产业空间联系逐渐由地理邻近、社会邻近向信息空间邻近转变。二是文化产业集群组织方式的变化。虚拟文化空间下,技术手段的进步使生产效率得以提高,同时促使传统文化产业集群自身组织重构。一方面,虚拟文化空间全球化、去中心化的发展趋势加速了文化产业向“非居间化”方向发展,促进传统文化产业的发展格局与集群组织方式的颠覆,并借助知识流、资金流等不断衍生出新的数字文化产业新业态。另一方面,我国政府也从制度上支持和保证文化产业与相关产业融合的持续发展,产业之间融合主要凸显在文化科技、文化旅游、文化金融、文化体育、文化制造、文化农业等多个领域。三是文化产业集群空间组织的变化。首先,虚拟文化空间下,运输和通信技术的发展降低了空间距离的阻力,导致时空压缩和时空汇聚,曾经遥远的地方可能不再遥远。同时,时空压缩可以促进文化产业主体间的交流,从而有助于增进知识交流与扩散,促进新知识的产生及其产业化过程,[24]形成知识与技术溢出,推动数字文化产业生产、研发上的革新。其次,数字文化产业在虚拟文化空间中可以借助互联网信息技术扩大集群的空间影响力,并延长产业链与价值链。

三、协同发展视角下虚拟文化空间与数字文化产业发展虚拟文化空间是一种独特的社会空间和“文化环境”。它本身就形成了一个互动的世界或生存的状态。传统的实体空间是建构在“在场”或“在地”基础上的,交往互动主体处于同一物理空间下。而数字通信技术的发展真正开始“消除时间差异和空间差异”,[25](P19)将空间从“地点”中分离出来,这种在地性的限制也随之被打破。因此,网络社会中主导的空间形式由地点空间(space of places)向流空间(space of flows)转变。[26]

在虚拟文化空间中,区域社会网络、经济网络与文化网络的结合也更为紧密。信息化改变了人们的社交方式,公共空间向多维度发展,其范围从实体空间拓展到虚拟文化空间,虚拟空间中的交往活动往往也能向线下延伸。公共生活正被重新配置,信息通信技术增加了新的公众集聚的机会。虚拟文化空间已然成为知识、技术等创新生产要素流动与集聚的重要空间载体。它承载了创新、学习、交流、研究等混合功能,具有信息密集性、共享性、功能多样性等特征,为传统文化产业融合升级与数字文化产业的创新发展提供了动力与平台。

在数字化时代,虚拟文化空间是网络社会重要的空间基础,成为人们社会实践活动的主要载体,社会更加依赖“流动”而运转,文化产业间知识、信息、资本、人才等生产要素也随着“流动”在更广泛的范围内进行连接,形成“网络”。虚拟文化空间的“流动”与“网络”的连接重新组织了文化产业的发展形态,使原有的产业模式不再适应新时代发展的需要。虚拟文化空间下,空间、距离和联系都被赋予了新的内涵,信息、知识等要素对产业经济的渗透,数字文化产业处于一个新的成长环境中,并面临着新的影响要素的制约,探索新时期数字文化产业发展的影响因素、过程、规律,并构建创新发展模式,创造新时期数字文化产业内生发展动力成为新的重大课题。

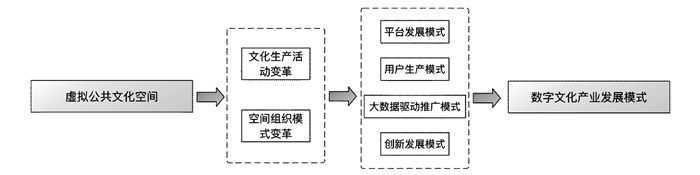

四、虚拟文化空间下数字文化产业的主要模式 (一) 虚拟文化空间下数字文化产业模式创新的基本思路与框架虚拟文化空间下,数字文化产业的文化生产活动与空间组织模式发生了变化。在互联网条件下,数字文化产业将网络用户、创意群体视作生产主体,并与平台融合密切结合,通过协同工作与共享学习,使区域、产业集群间获得一种全新的综合性的创新和效益,最终形成各种新的创新空间,进一步促进数字文化产业的发展。数字文化产业的平台发展模式、用户生产模式、大数据驱动推广模式以及产业创新模式四者相辅相成、互为逻辑,共同构建了虚拟文化空间下的数字文化产业发展模式。

|

图 1 模式创新基本框架 |

在信息技术驱动下,社会和经济生活方式发生了深刻变化,映射到一定空间上,带来文化生产活动的主体、资料以及模式的新变化,促使产业区位要素、集群组织方式、集群空间组织形式转变。首先,虚拟文化空间下网络化、去中心化、要素灵活流动的特质反映到文化产业组织形态上的变革就是对传统“金字塔型”组织形态的颠覆,这个过程产生的前提就是平台思维。正是在平台思维的包容、推动下,让各方用户在空间下自由交流,发挥自身创意进行生产。其次,虚拟文化空间下的受众和市场都是碎片化与个性化的,高度的个性化导致文化需求的多样性与场景化,大数据为需求与生产之间提供了新的“链接”方式,企业进行营销推广活动的固定成本和边际成本降低,文化需求与供给也得以丰富,数字文化产业的经济活动突破传统文化经济的时空局限,实现“长尾”发展。最后,创新发展模式是保障数字文化产业内生发展动力的重要方式,从而实现产业的可持续发展。

(二) 虚拟文化空间下我国数字文化产业创新发展模式数字文化产业创新发展的关键在于正确处理平台、用户、市场以及生产者之间的关系,将其共同纳入虚拟文化空间之中,激活空间的活力与产业创新动力。平台是空间下产业要素实现流动、对接的重要载体,主要起着融合、支撑作用。用户作为虚拟文化空间的主体,同时也是数字文化产业的生产主体与受众,要充分发挥其积极性,实现文化创意的转化,给予产业发展以持续的动力。共生型产业创新模式吸引更多的主体进入产业空间组织中,实现创新要素集聚,创造产业内生发展动力。基于本思路,本文提出了虚实对接融合型平台发展模式、“文化创意+”场景型用户生产模式、全场景型大数据驱动推广模式以及产业共生型创新发展模式。

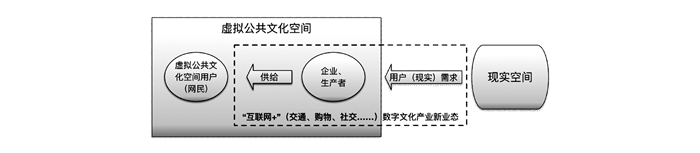

1、虚实对接融合型平台发展模式在虚拟文化空间建构过程中,连接与流动变得普及。聚合的虚拟空间不仅仅是信息交流与获取的重要载体,更是用户需求与供给对接的必要中介。网络行为主体,也就是网民构成了新的虚拟文化空间,而这个虚拟空间背后仍然是现实生活中的人,其吃穿住行以及社会文化娱乐多样化等现实需求借助数字技术在虚拟空间中以新的形式得以表达。人们的需求与文化企业的产品服务供给在虚拟文化空间中的各个平台上实现对接,规模越大的平台能够更好、更快、更多地实现需求与供给的有效匹配。用户的需求与企业的供给在虚拟空间中互相匹配最终衍生出数字文化产业新形态。(如图 2)

|

图 2 虚实对接融合型平台发展模式 |

例如文化与科技的对接融合,形成数字文化创新与科技创新“双轮驱动”发展模式,为优秀传统文化资源提供活化路径。文化与旅游在虚拟文化空间中得以对接,数字文化与旅游因子“嫁接”,丰富了旅游者的体验,成为旅游产品创意化表达的重要路径。随着自上而下的政策推动、日趋旺盛的居民体育消费需求和健康养生观念的催化,我国体育产业在虚拟文化空间中同样迎来了发展的蓝海,包括O2O、智能设备、智能软件、在线增值服务等互联网体育产业新业态层出不穷。互联网加社交娱乐,于是微信、微博等平台应运而生。虚拟文化空间在数字文化产业融合发展过程中具有实现虚实间供求对接的中枢功能。

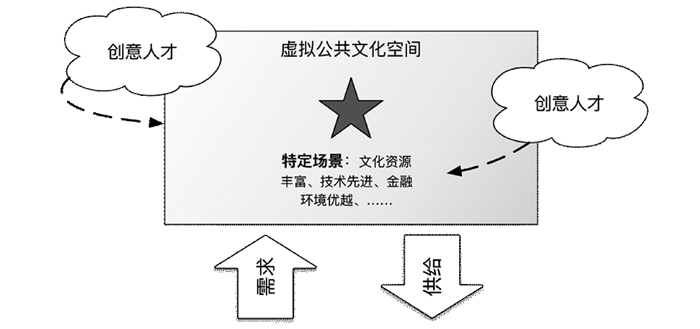

2、“文化创意+”场景型用户生产模式消费主义与体验经济在互联网条件下催生出一种私有化的交往空间,人们在其中交谈、学习、创作、休闲娱乐等,它们为城市空间添加了生气,同时也使得虚拟文化空间与私有空间的界限变得模糊。虚拟公共文化条件下人们聚集的机会得以增多,这类空间在嵌入特定场景与信息技术后,内涵与外延发生转型,空间不仅有生活性功能,同时也具有生产性功能。从这一变化中,我们可以看出由精英阶层主导的传统思维模式将被打破,而更多的被平民创作、平民力量所取代。“共享经济”时代之后,互联网和移动技术重新定义UGC并快速匹配文化创意供需的“文化创意+”时代,具备文化创意能力的创意人群以全新的组织模式和工作方式,开始打破工业时代形成的“雇佣”模式,形成以文化创意为主的用户创作生产新模式。

虚拟文化空间下,知识、信息、资金等生产要素流动,创意人群逐渐崛起,区域文化经济协同化发展。在此背景下,“文化创意+”场景型用户生产模式成为未来的发展趋势。在这一生产模式下,文化产业原有的“流水生产线”被大大弱化,进而强调“个性创造权”。“文化创意+”用户生产模式一般在文化资源丰富、技术先进、金融环境优越、社会创新前沿、区域产业联动良好、生态环境友好的场景下落地生根。区域文化资源的独特性是创作者保持文化创意独创性的肥沃土壤。

从模式上看,“文化创意+”场景型用户生产本身其实是由虚拟文化空间、供给方和商品或服务的需求方三大主体构成(如图 3)。镶嵌有特定场景的虚拟文化空间将有想法和有创意的人聚集在一起,并基于智力资源的需求和供给进行相互链接,这与传统的文化创意产业园从地域上集聚文化创意产业资源的性质相似。“文化创意+”模式下的生产群体与区域文化经济发展水平具有正态分布的特点。虚拟文化空间、供应链金融为这种正态分布提供了产业链网,而这一切要落地生根则需要区域文化经济的联动、共生发展。

|

图 3 “文化创意+”场景型用户生产模式 |

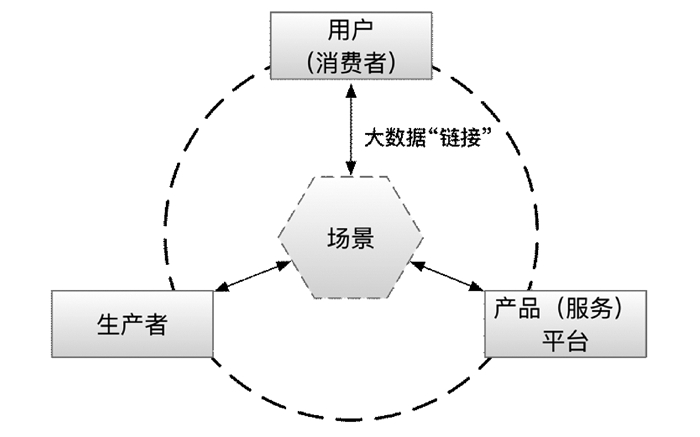

虚拟文化空间下,呈现出信息获取社群化、决策场景化及行为碎片化的特征,[27]这促使文化企业顺应移动消费场景并采用以消费者为中心的水平化沟通范式。[28]互联网移动技术大大增进了虚拟文化空间中用户的流动性,并促进信息要素流、生产要素流、资本要素流等的流动,而大数据提供了对于空间用户分布以及空间交互的全新感知手段。社交平台媒体数据、文化消费数据乃至人们的交通出行数据等都可以用于描摹文化产业中人群活动的时空分布。例如可以从带有标记的社交媒体数据中获知用户的认知与情绪信息,从而构建起用户群体文化消费场景信息。

不论是活动随时空变化的特征,还是消费偏好等情感特质,都可以用于表征场景间的异质性与依赖性。基于此趋势,笔者在文化生产者、文化消费者以及平台产品三者间构建起一个新的文化推广模式(如图 4),这一模式基于大数据场景的支撑。在这一模式下,文化生产者可以通过大数据分析文化消费者的身份特征与消费偏好、消费习惯等场景信息,并与消费者保持长时间、互动的联系。这一模式的优势在于,大数据建构的用户场景可以帮助企业更精准地把握目标受众,并时刻把握其变化趋势;此外,用户的文化消费体验也将提升。全场景型大数据驱动推广模式下,文化生产与推广呈现定制化、协同化、服务化的趋势。

|

图 4 全场景型大数据驱动推广模式 |

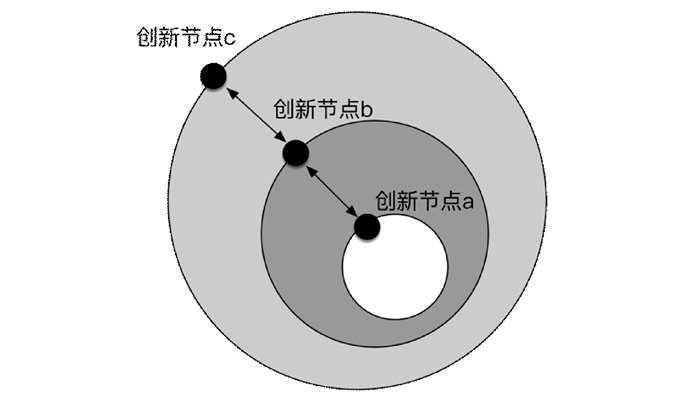

虚拟文化空间下,知识、信息、人才等创新要素流动并最终在某处集聚形成一个创新节点。加之虚拟空间网络化的空间特质,这一创新节点一定是一个开放的结构,并处于一个更大的网络之中,脱离了协作与交流的网络,那么这个节点就会失去集聚创新要素的条件(如图 5)。

|

图 5 产业共生型创新发展模式 |

首先,产业共生创新发展模式能够较好地反映虚拟文化空间下内生创新、合作协同、共享学习的特点,能够较好地解释互联网虚拟空间条件下产业的创新发展。其次,产业共生创新发展模式不仅能反映物理空间中创新要素集聚和扩散的规律,而且也反映出虚拟文化空间下各要素流动的规律,并强调知识和信息的共享。再次,相比于传统的科层结构,产业共生创新发展模式更偏向于扁平化的网络组织结构,从而更加符合区域、产业创新发展的要求。产业共生创新发展模式所蕴含的节点思维与网络思维揭示了虚拟文化空间下共享、交流、促进知识技术溢出,并推进创新空间生成这一内在逻辑,所以产业共生创新发展模式能够形成并不断构成虚拟文化空间下数字文化产业创新发展的内生动力。

| [1] |

中国互联网络信息中心.第44次《中国互联网络发展状况调查统计报告》[R/OL].http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201908/P020190830356787490958.pdf, 2019-12-05.

(  0) 0) |

| [2] |

中华人民共和国司法部.中华人民共和国文化产业促进法(草案送审稿)[EB/OL].http://www.ce.cn/culture/gd/201912/13/t20191213_33848051.shtml, 2019-12-13.

(  0) 0) |

| [3] |

陈波, 穆晨. 互联网条件下虚拟公共文化空间模式研究[J]. 艺术百家, 2019, (1): 61-69. DOI:10.3969/j.issn.1003-9104.2019.01.012 (  0) 0) |

| [4] |

钟超.互联网对市民社会的影响研究[D].北京: 中共中央党校, 2018.

(  0) 0) |

| [5] |

Tamjidyamcholo A, Bin Baba M S, Shuib N L M, et al. Evaluation model for knowledge sharing in information security professional virtual community[J]. Computers & Security, 2014, 43: 19-34.

(  0) 0) |

| [6] |

Plant R. Online communities[J]. Technology in Society, 2004, 26(1): 51-65.

(  0) 0) |

| [7] |

Hans Geser. Towards a (Meta-) Sociology of the Digital Sphere[J]. China Rubber/Plastics Technology & Equipment, 2002, .

(  0) 0) |

| [8] |

杜骏飞. 存在于虚无:虚拟社区的社会实在性辨析[J]. 现代传播, 2004, (1): 76-80. (  0) 0) |

| [9] |

王飞绒, 龚建立, 柴晋颖. 虚拟社区知识共享运作机制研究[J]. 浙江学刊, 2007, (5): 202-206. (  0) 0) |

| [10] |

周涛, 鲁耀斌. 基于社会资本理论的移动社区用户参与行为研究[J]. 管理科学, 2008, (3): 45-52. DOI:10.3969/j.issn.1008-7540.2008.03.019 (  0) 0) |

| [11] |

胡杨, 董小玉. 数字时代的虚拟文化空间构建--以网络游戏为例[J]. 当代传播, 2018, (4): 39-42. (  0) 0) |

| [12] |

Armstrong A, Hagel J. Real Value of On-Line Communities[J]. Strategic Management of Intellectual Capital, 1998, 74(3): 63-71.

(  0) 0) |

| [13] |

戴雅楠. 虚拟社区的传播特征浅析[J]. 东南传播, 2009, (6): 111-113. (  0) 0) |

| [14] |

孔剑平主编. 社群经济:移动互联网时代未来商业驱动力[M]. 北京: 机械工业出版社, 2015.

(  0) 0) |

| [15] |

闫华峰.赛博空间社会建构及其文化再生产[D].哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2010.

(  0) 0) |

| [16] |

张方方.省级博物馆文化虚拟社区建设思考[D].合肥: 安徽大学, 2014.

(  0) 0) |

| [17] |

花建. 互联互通背景下的文化产业新业态[J]. 北京联合大学学报(人文社会科学版), 2015, (2): 24-30. (  0) 0) |

| [18] |

解学芳. 基于网络游戏的文化软生产集聚与文化空间重塑--以上海为例[J]. 同济大学学报(社会科学版), 2015, (3): 41-48. DOI:10.3969/j.issn.1009-3060.2015.03.006 (  0) 0) |

| [19] |

曾芸. 新科技视角下的非物质文化遗产保护与利用研究[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2018, (6): 56-61. (  0) 0) |

| [20] |

范玉刚. 牢牢把握新时代文化产业发展的"新常态"[J]. 济南大学学报(社会科学版), 2018, (2): 115-122, 160, 2. (  0) 0) |

| [21] |

孙中伟, 路紫. 流空间基本性质的地理学透视[J]. 地理与地理信息科学, 2005, (1): 109-112. DOI:10.3969/j.issn.1672-0504.2005.01.027 (  0) 0) |

| [22] |

高红波. 论大数据对电视内容生产与媒介营销的影响[J]. 现代视听, 2013, (8): 31-33. (  0) 0) |

| [23] |

魏宗财, 甄峰, 席广亮, 王波. 全球化、柔性化、复合化、差异化:信息时代城市功能演变研究[J]. 经济地理, 2013, (6): 48-52. (  0) 0) |

| [24] |

Gilles Duranton. Endogenous labor supply, growth and overlapping generations[J]. Journal of Economic Behavior and Organization, 2001, 44(3).

(  0) 0) |

| [25] |

(加)麦克卢汉著.理解媒介论人的延伸[M].南京: 译林出版社, 2011.

(  0) 0) |

| [26] |

汪明峰, 高丰. 网络的空间逻辑:解释信息时代的世界城市体系变动[J]. 国际城市规划, 2007, (2): 36-41. (  0) 0) |

| [27] |

黄敏学, 张皓. 信息流广告的前沿实践及其理论阐释[J]. 经济管理, 2019, (4): 193-208. (  0) 0) |

| [28] |

Wollschlaeger M., T. Sauter, J. Jasperneite. The Future of Industrial Communication: Automation Networks in the Era of the Internet of Things and Industry 4.0[J]. IEEE Industrial Electronics Magazine, 2007, 11(1): 17-27.

(  0) 0) |

2020

2020