2. 辽宁师范大学 地理科学学院,辽宁 大连 116029

2. School of Geography, Liaoning Normal University, Dalian 116029, China

党的十八大以来,党中央高度重视统筹发展和安全,通过不断调整完善产业链、供应链应对国际环境变化和潜在风险冲击。党的二十大报告强调增强维护国家安全能力,坚定维护国家重要产业链、供应链安全。[1][2]海洋是高质量发展战略要地,近年来在经济逆全球化、贸易摩擦及新冠肺炎疫情等冲击下,海洋经济安全受到极大威胁,海洋高技术产业链断裂与供应链断供风险叠加。例如,液化天然气(LNG)低温储罐、高效绝热材料等自主知识产权产品国内配套不足,反渗透膜、海水高压泵等基础工艺、先进设备完全依赖进口。[3]此外,低端产品过剩、高端产品稀缺等加剧了海洋高技术产业安全风险。打造安全可靠的海洋高技术产业体系迫在眉睫。科学认识海洋高技术产业安全,对推进海洋强国建设、维护国家安全稳定具有重要意义。

产业安全可追溯到重商主义的贸易理论。亚当·斯密从国防安全角度提出保护民族经济的观点,即国防需要论。[4]18世纪末,汉密尔顿出于保护国家利益的立场,首次提出幼稚产业保护论;[5]19世纪,李斯特对其加以系统化解释,即维护国家安全应当保持经济稳定和产业安全,[6]产业安全的雏形由此产生。梳理国内外学者相关研究发现,国外学者大多基于国际贸易理论,如贸易保护主义理论、保护民族工业理论、国际投资理论等构建产业竞争力评价模型,对经济安全问题展开研究。[7][8][9][10][11]国内关于产业安全的早期研究主要从“绝对控制”与“外资威胁”视角展开。有学者从控制力角度强调产业安全,即本国资本对某一产业的创始、调整和发展拥有绝对的自主权与控制权;[12][13]另有学者认为,产业安全问题主要由外商直接投资造成,外商利用资金、人才、技术优势通过合资、收购的方式控制国家民族产业或某些重要产业,对国家经济安全构成威胁。[14]随着全球化的不断深化,在产业控制论、产业竞争论、产业可持续发展论等理论指导下,[15][13][16]产业安全研究逐渐由国家宏观层面向产业微观层面拓展,从生存、发展视角探讨区域特定产业安全影响因素。[17][18]有学者认为,产业生存离不开市场,产业发展依赖技术创新,良好的市场环境和创新环境可以有效减少高技术产业安全风险。[19][20]部分学者认为,外资市场、股权和技术对国内环境的渗透,更容易对装备制造业安全产生影响;[21]也有研究表明,海洋产业在公平的经济贸易环境下拥有自主权、控制权和发展权,能够应对产业内外部的不利影响因素。[22]关于产业安全预警的研究,主要基于DEA法、灰色预测法、BP神经网络模型等对产业安全风险进行预测,提出对策。[23][24]

综上所述,国内外学者对产业安全已从多方面开展有益探索,仍存在以下不足:第一,在理论基础方面,新发展阶段海洋高技术产业安全应重点聚焦于产业发展能力、控制能力、创新能力等方面,基于“绝对控制论”“外资威胁论”“生存发展论”讨论产业安全问题,难以契合新发展阶段的要求。第二,在研究方法方面,现有预警研究多用计量经济学方法构建单一预警模型,在实践应用中受限,如DEA法和灰色模型处理非线性数据能力较弱,BP神经网络所需数据量较大,对小样本数据预测外延性较差。而灰色BP神经网络模型参数估计简便、预测精度较高,更适用于样本量小且系统间相互影响的研究。第三,在研究地域单元方面,沿海11个省份资源禀赋、产业基础、区位条件差异较大,国家层面的宏观研究难以指导具体实践。基于此,系统总结新时期海洋高技术产业安全内涵,从“产业发展能力—产业创新能力—产业控制能力”三个维度构建海洋高技术产业安全评价指标体系,采用虚拟最劣解和灰色关联度动态评价模型测度海洋高技术产业安全水平,分析格局演变过程,运用灰色BP神经网络模型预测变化规律,以期为国家产业安全提供决策依据。

二、理论框架与评价指标体系构建 (一) 海洋高技术产业安全内涵海洋高技术产业是依托沿海地区科技前沿的高技术,将创新研发成果转化为具有海洋特征的相关产品或服务,投入实际应用,产生经济效益的产业,主要包括海洋高端装备制造、海洋医药与生物制品、海洋生物育种与健康养殖、海水利用以及海洋高技术服务等。[26]根据产业安全理论,[27]结合海洋高技术产业特点与发展现状,将海洋高技术产业安全内涵界定为:在全球产业链、价值链、供应链加速重构背景下,依托自身发展能力进行自我调整恢复和技术创新迭代,打破外界技术壁垒、抵御供应链阻滞冲击,确保地区产业对自身产业链有良好把控能力。

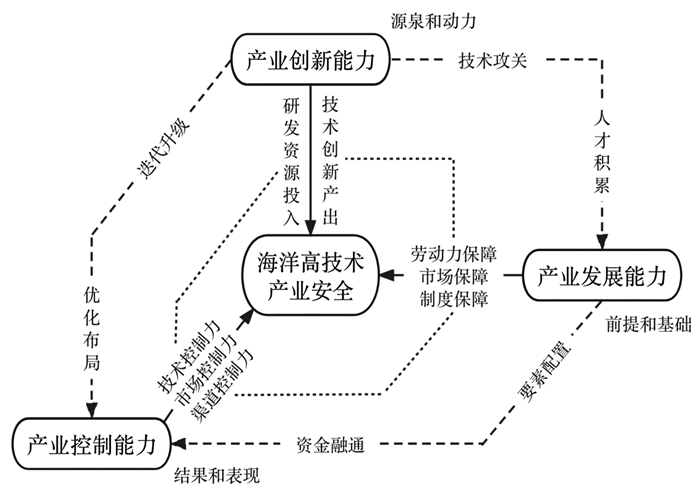

(二) 海洋高技术产业安全理论框架基于海洋高技术产业安全内涵,从“产业发展能力—产业创新能力—产业控制能力”三个维度构建海洋高技术产业安全理论框架(图 1)。其内在互动关系为:海洋高技术产业发展能力是海洋高技术产业安全的根基,是决定海洋高技术产业安全的根本因素,始终贯穿于产业生命周期。海洋高技术产业发展要素的提升,有助于打破时空交流障碍,促使劳动力、资本、技术在产业内部有序流动,进而优化要素资源配置,增强创新力和控制力,从而巩固和加强产业安全。[28]海洋高技术产业创新能力是产业安全的动力源泉,决定海洋高端技术产业发展方向。海洋高技术产业发展需要依靠前沿技术创新,在关键节点上强化产业韧性,从而增强海洋高技术产业安全。强化并提升海洋高技术产业对外部风险的防控与抵御能力是海洋高技术产业安全的最终目标。通过产业控制力实现海洋高技术核心技术产品的定价权,同时促使技术、资本、劳动力等资源要素在产业部门间重新流转,形成技术反制能力,化解海洋产业断供风险,实现海洋高技术产业安全发展。由此可见,产业发展能力、产业创新能力、产业控制能力三个维度在遵循自身变化规律的基础上,通过人才、技术、资金循环,形成以多元安全为导向的海洋高技术产业安全系统。

|

图 1 海洋高技术产业安全理论框架 |

在吸收和借鉴相关研究成果的前提下,[12][18][19]基于数据及指标的可获得性、可比较性及可量化性等原则,构建海洋高技术产业安全评价指标体系(表 1)。

|

|

表 1 海洋高技术产业安全评价指标体系 |

产业发展能力是指产业实现持续增长的能力,主要包括劳动力、市场、制度等要素。[15]良好的劳动力素质、较高的劳动生产率可推动海洋高技术产业持续发展。外商直接投资的过度进入会导致我国海洋高技术企业原有市场份额减少,进而退出国内市场。[29]因此选取外商投资率、销售利润率、贸易竞争力指数、显性比较优势指数、技术市场交易额与GDP比值等指标表征产业发展能力。[30]制度因素反映政府对产业发展的干预程度,选取知识产权保护制度、海洋科研政府财政支持度等指标表征。

产业创新能力是指产业为适应环境和市场变化,保持持续的产业竞争优势,进行技术创新和产品创新的能力。当前我国海洋高技术产业高端技术过度依赖进口,仅部分中低端材料能够实现自我供应,难以在涉海核心技术和开拓新产品等“高”“新”领域拥有竞争优势。[31]从研发资源投入和技术创新产出两方面选取指标。选取海洋R&D人力、经费投入强度和新产品研发力度表征海洋高技术研发资源投入。选取专利数、科研机构数、新产品产值表征地区海洋高技术的技术创新产出。[32]

产业控制能力是指产业在该领域中保持自主可控、抗风险和主导市场的能力。外资通过跨国公司以投资、并购等方式不断吸收我国海洋高技术产业独有品牌、前沿技术、优质资产,并通过营销渠道、销售网络等环节扩大海洋高技术外资企业的市场份额,削弱我国海洋高技术产业控制能力。我国海洋高技术企业与外商企业间技术关联较为活跃,但在自主研发方面投入较少,高水平、高层次的创新人才流入外资企业,降低外资企业技术转移意愿,致使外资技术溢出效应不明显。因此,在合理利用外资的同时必须关注海洋高技术外资企业在市场、技术、进口等方面的渗透情况。产业外资市场占有率、外资技术占有率、进口对外依存度越高,表明产业受跨国因素影响越大,海洋高技术产业控制能力越低。选取指标B17~B19衡量海洋高技术产业控制能力。

三、研究方法与数据来源 (一) 研究方法 1、评价方法虚拟最劣解TOPSIS是对传统TOPSIS法的改进,可有效改善传统欧式距离理想解法可能产生的排序不合理情况。[33]为比较海洋高技术产业安全评价指标在不同时刻的发展水平和某时段的动态累计水平,将TOPSIS和灰色关联度结合,反映曲线的位置关系和态势变化。基本步骤如下:

设有m个被评价对象,n个评价指标,按时间顺序取得第i个评价对象的第j个指标在tk时刻的数值为xij(tk)(i=1, 2, …, m; j=1, 2, …, n; k=1, 2, …, N)。

步骤1:对原始数据结合无量纲化处理与熵权法计算加权标准化指标值。

步骤2:确定理想解、负理想解以及虚拟最劣解。

步骤3:计算各方案到理想解以及虚拟最劣解的欧氏距离。

步骤4:计算相对贴近度。

步骤5:计算各目标方案与理想解的灰色关联度ri+(tk),公式为:

| $ r_i^{+}\left(t_k\right)=\frac{1}{n} \sum\limits_{j=1}^n r_{i j}^{+}\left(t_k\right) $ | (1) |

步骤6:将相对贴近度和关联度合并得到综合评价值,计算公式为:

| $ h_i\left(t_k\right)=\alpha c_i\left(t_k\right)+(1-\alpha) r_i^{+}\left(t_k\right)(\alpha \in[0, 1]) $ | (2) |

式中,α为分辨系数,反映决策者对位置和形状的偏好,按照国际惯例α通常取0.5;hi(tk)为综合评价值,其值越大,表明安全水平越高;i为省份;t为时期;r+(tk)代表第t时期i、j省份的灰色关联系数;ci(tk)、rij+(tk)和hi(tk)分别为第t时期i省份的相对贴近度、灰色关联度和综合评价值;n为省份数。

2、预警方法(1) BP神经网络

BP神经网络(Back-Propagation)是一种基于误差反向传播的训练算法,可以近似逼近非线性函数,在Python 3.9.3环境下预测海洋高技术产业安全评价值。建立三层BP神经网络,隐含层和输出层的传递函数分别选用ReLU函数和线性函数,网络结构具体信息如表 2所示。具体建模步骤参考王勇等的研究。[34]参考中国海洋经济周期波动监测预警等级的划分逻辑,[35]设置预警区间及信号对照表(表 3)。

|

|

表 2 网络结构具体信息 |

|

|

表 3 海洋高技术产业安全预警等级划分标准 |

(2) 灰色预测法

灰色预测是一种对包含已知信息和不确定因素的灰色系统进行预测的方法,建模所需数据量较少,运算方便且能够弱化数据随机性。构建GM(1, 1)模型,将海洋高技术产业安全评价体系作为一个灰色系统,对2022—2035年各维度发展趋势进行预测。具体建模步骤参考卢懿的研究。[36]

(3) 灰色BP神经网络预测步骤

① 对原始数据用GM(1, 1)模型进行拟合,得到相应的预测数据。

② 将GM(1, 1)模型预测得到的2009—2015年各维度评价值作为BP神经网络训练集的输入层,真实值作为训练集的输出层,对BP神经网络进行训练,得到相应的权值和阈值。

③ 将GM(1, 1)模型预测得到的2016—2021年各维度评价值作为BP神经网络测试集的输入层,进行网络仿真,得到相应的各地区海洋高技术产业安全各维度预测值,判断模型拟合效果。

④ 将GM(1, 1)模型预测得到的2022—2035年各维度预测值作为输入数据,利用训练好的网络模型对2022—2035年海洋高技术产业安全指数进行预测。

(4) 模型验证

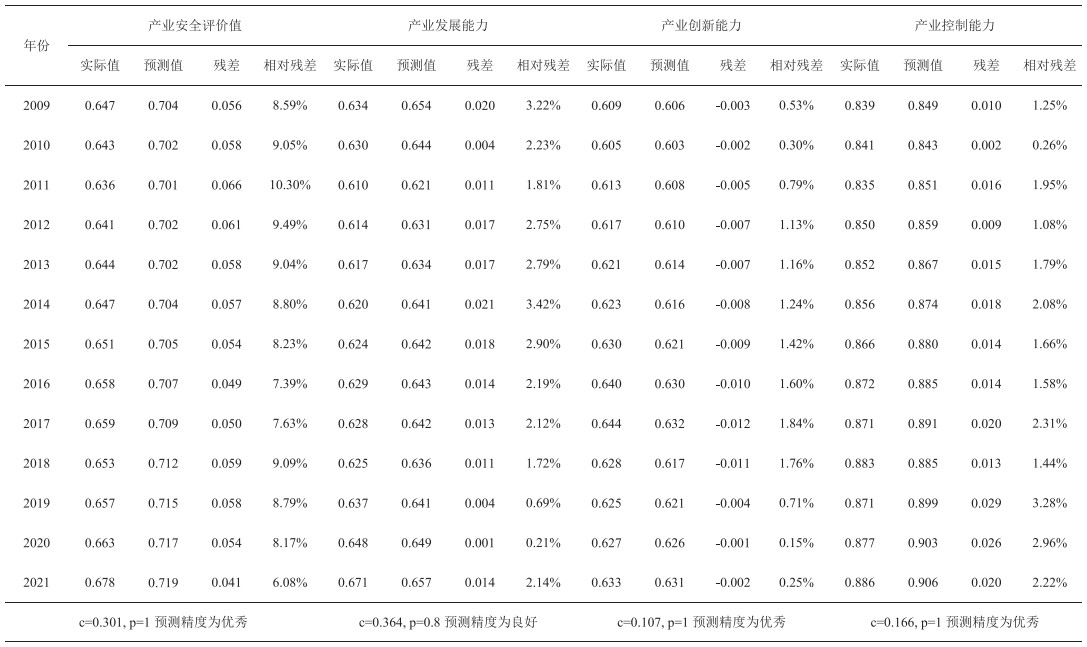

模型验证方式通常分为相对残差检验和后验差检验。用以上两种方法对所构建的模型进行精度检验,当模型通过精度验证时(表 4),则认为所构建的模型可用于预测研究。

|

|

表 4 模型验证等级参照表 |

本研究选取中国沿海11个省份(鉴于数据的可获得性,暂不包括港澳台地区)为研究地域单元,包括天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、广西和海南。数据主要来源于2010—2022年《中国海洋统计年鉴》《中国海洋经济统计年鉴》《中国高技术产业统计年鉴》《中国科技统计年鉴》和《中国统计年鉴》。

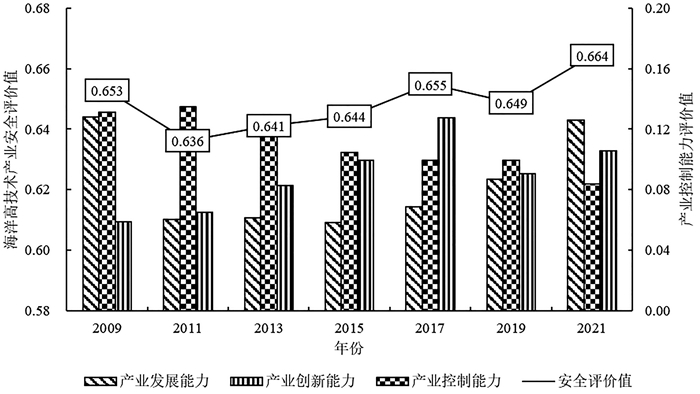

四、海洋高技术产业安全格局演变特征分析 (一) 时间演变特征分析总体来看,2009—2021年海洋高技术产业安全水平较低,安全评价值在0.636~0.664之间波动(图 2)。分维度来看,海洋高技术产业发展能力基本维持在0.643。受国际经济运行环境恶化、新兴经济体增速放缓、结构性产能过剩等因素影响,海洋高技术产品市场需求疲弱,行业利润降幅持续扩大,资金流转风险增大,产业发展安全日趋严峻。海洋高技术产业创新能力由2009年的0.609升至2021年的0.633,小幅波动主要得益于国家研发资源的投入和创新政策体系的完善。但我国核心关键技术依赖外国进口,为产业长期可持续发展带来安全隐患。海洋高技术产业控制能力由2009年的0.131降至2021年的0.084,降幅约35.8%。这主要由外资市场占有率和外国技术控制率的下降所导致,跨国公司通过专利授权、提供核心组件等方式加强了市场和技术的控制,对我国海洋高技术产业安全产生威胁。

|

图 2 海洋高技术产业安全水平均值变化趋势 |

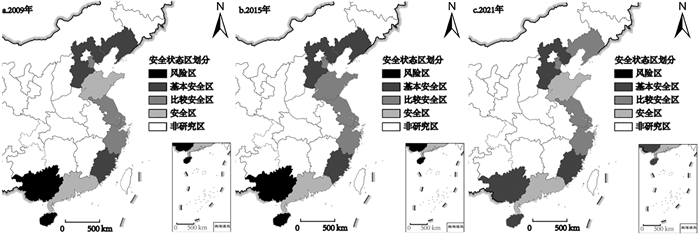

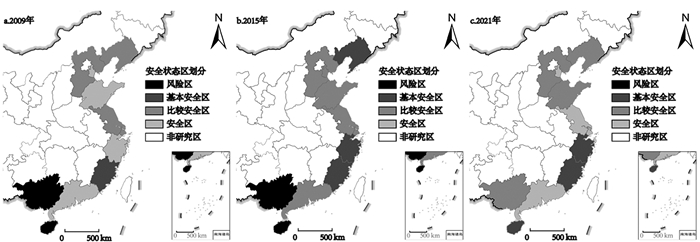

为进一步考察空间格局演变特征,采用自然断裂法将产业安全评价值划分为安全区(0.687~0.748)、比较安全区(0.648~0.687)、基本安全区(0.609~0.648)、风险区(0.591~0.606)四类。选取研究期内起止年份和中间年份的评价结果,依托ArcGIS10.5将沿海11个省份海洋高技术产业安全格局可视化。

整体来看,海洋高技术产业安全格局呈向好趋势,海南、广西从“风险”向“基本安全”转变,辽宁从“基本安全”向“比较安全”演变,其他省份海洋高技术产业安全稳定在原区间(图 3)。

|

图 3 2009—2021年海洋高技术产业安全格局演化 注:基于自然资源部标准地图服务网站中审图号为GS(2019)1825号的标准地图绘制,底图边界无修改。 |

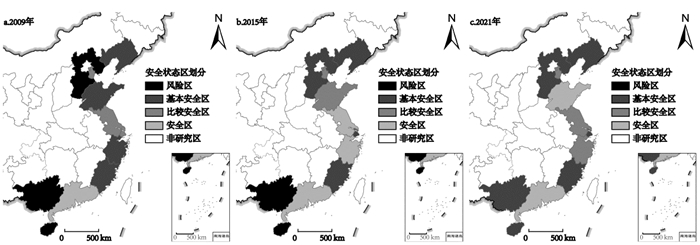

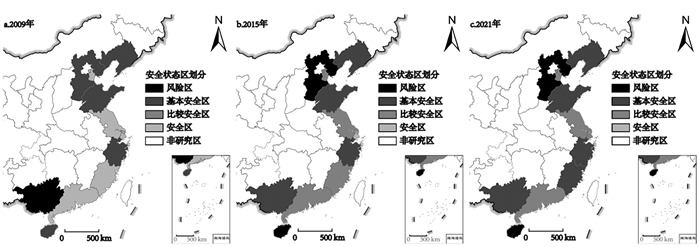

海洋高技术产业发展能力相对稳定(图 4),除山东、浙江、江苏、广西、海南有所波动,其他省份基本稳定在原有区间:福建始终处在基本安全区,上海、河北、辽宁稳定在比较安全区,广东、天津一直处于安全区。2009—2021年,江苏海洋高技术产业发展能力呈现向好态势,由比较安全区步入安全区。发展先进制造业和高技术产业巩固产业优势,加速海洋产业转型升级,持续推进智慧海洋建设,是江苏海洋高技术产业发展能力提升的关键。广西、海南作为中国—东盟自由贸易区的前沿和窗口,具有政策支持、基础设施、海洋教育等优势,由风险区迈入比较安全区和安全区。山东、浙江海洋高技术产业发展能力下滑,主要由于海洋高技术企业市场占有率的收缩导致市场寡头化,产业发展的稳定性和协调性降低,安全风险增大。

|

图 4 海洋高技术产业发展能力格局演化 注:基于自然资源部标准地图服务网站中审图号为GS(2019)1825号的标准地图绘制,底图边界无修改。 |

海洋高技术产业创新能力变化显著(图 5),安全区和基本安全区数量分别由一个和四个升至两个和六个,风险区数量由三个减为零个,比较安全区数量保持不变。2009—2021年,山东凭借雄厚的海洋资源和科技实力,集聚一批“高端海工装备、海洋新材料、海洋医药与生物”领军人才,加速实现海洋高技术新产品升级换代,由基本安全区进入安全区。江苏海洋高技术产业创新能力稳定,在比较安全区。浙江聚焦海洋高技术研发、资源共享和科技成果交易平台发展,海洋高技术产业创新能力呈现向好态势,由基本安全区步入比较安全区。河北作为京津冀经济圈的重要组成部分,在政策和科研资源持续激励下,产业关键核心技术研发成效显著,由风险区迈入比较安全区。海南、广西国际贸易区位优势凸显,国际需求环境的改善助推一流“深海”技术研究中心与人才培养基地的打造,形成基础研究与应用研究的海洋高技术创新优势,产业创新能力有所提升,已脱离风险区。

|

图 5 海洋高技术产业创新能力格局演化 注:基于自然资源部标准地图服务网站中审图号为GS(2019)1825号的标准地图绘制,底图边界无修改。 |

海洋高技术产业控制能力呈现反向变化趋势,海南、河北从“基本安全”向“风险”演变,其他省份海洋高技术产业控制能力出现不同程度下滑(图 6)。2009—2021年,随着我国经济水平提升和全球化不断推进,国内消费者更有能力购买且容易依赖使用进口产品,对海洋高技术国内品牌造成冲击,使国内核心关键领域市场份额压缩,产业控制能力较其他维度提升较慢,整体水平相对较低。受技术引进非均衡分布的影响,上海、江苏、福建、辽宁等省份产业控制能力的安全水平呈下降趋势。技术市场进口依存度相对较低、产业创新配套尚不完善、高技术发展平台建设滞后、自主化高端产品发展相对不足等问题成为制约海洋高技术产业控制能力提升的关键。海南、河北等省份高技术领域核心部件依赖进口,易造成“引进—落后—再引进—再落后”恶性循环,产业安全风险增大。广西近年加速发展新材料、新装备、新能源等新兴产业,与东盟国家共建境外技术园区,市场占有率显著提升,海洋高技术产业控制能力迈入基本安全区。

|

图 6 海洋高技术产业控制能力格局演化 注:基于自然资源部标准地图服务网站中审图号为GS(2019)1825号的标准地图绘制,底图边界无修改。 |

GM(1, 1)模型经过检验方法检验,该模型精度等级为优秀(表 5),可运用该模型对2022—2035年海洋高技术产业安全各维度进行预测(表 6)。

|

|

表 5 2009—2021年海洋高技术产业安全各维度预警指数及精度检验结果 |

|

|

表 6 2022—2035年海洋高技术产业安全各维度预警指数 |

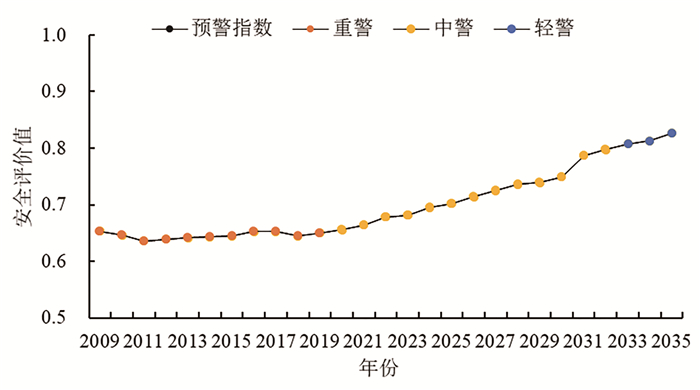

根据2009—2021年发展趋势可判断,2022—2035年,海洋高技术产业安全预警指数由0.678上升至0.826,警度等级由“中警”降至“轻警”,警情指示灯由“橙灯”变为“蓝灯”(图 7)。尽管海洋高技术产业安全在2035年达到“轻警”状态,仍需了解各维度的变化情况,寻找并学习结构合理、速率适当的产业安全提升方案,监测安全隐患的风险程度和时空范围,为我国海洋产业安全提供参考。

|

图 7 中国海洋高技术产业安全预警指数变化趋势 |

指标权重的高低能够映射出其对产业安全的影响程度,参照张路路等的研究,[37]选择各维度中权重较大的指标,着重分析其与海洋高技术产业安全的变化特征。

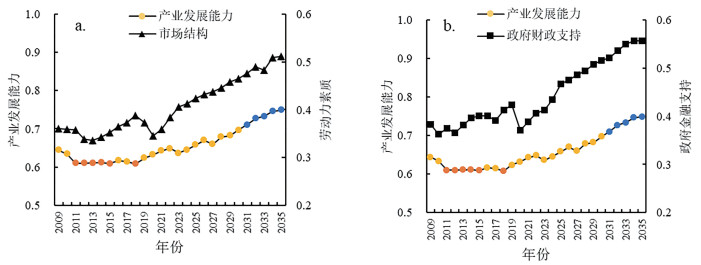

1、海洋高技术产业发展能力指数2022—2035年,海洋高技术产业发展能力预警指数呈上升趋势,其数值由0.649上升至0.749,警度等级由“重警”降至“轻警”,警情指示灯由“橙灯”变为“蓝灯”(橙色、黄色、蓝色分别代表重警、中警、轻警)(表 5,图 8)。

|

图 8 海洋高技术产业发展能力指数变化 |

市场结构和政府财政支持对海洋高技术产业发展能力影响较大(图 8)。前期我国海洋产业发展重点关注传统产业,涉海研发要素处于劣势,加之新冠疫情导致全球化生产的高技术企业生产中断、原材料短缺,导致海洋高技术产业市场风险增加,市场集中度和政府财政支持有所下滑,产业发展能力持续处于“重警”状态。以2030年为分水岭,国内超大规模市场将发挥规模效应,促进海洋高技术企业融入以畅通国内大循环为主体的新发展格局,产业发展能力风险得到逐步缓释,预计未来的海洋高技术产业发展能力将逐步维持在“轻警”状态。

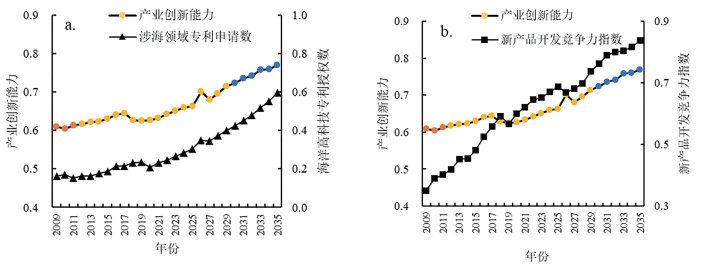

2、海洋高技术产业创新能力指数2022—2035年,海洋高技术产业创新能力预警指数总体呈上升趋势,由0.642增加至0.769,警度等级由“重警”降至“轻警”,警情指示灯由“橙灯”变为“蓝灯”(表 5,图 9)。

|

图 9 海洋高技术产业创新能力指数变化 |

海洋基础研究薄弱是导致海洋高技术产业创新能力长期不足的重要因素(图 9)。随着《“十四五”海洋经济发展规划》政策落地,船舶与海工设备制造、深远海探测技术开发、科技人才引进等将得到有效改善。产业依靠政府“供给驱动”和市场“需求拉动”,加大国字头、中字头企业和研究机构引入力度,强化产业上游和下游间战略合作,涉海领域专利申请数、新产品开发竞争力指数将有所提升,产业创新能力预计将在2030年实现由“中警”向“轻警”的过渡。

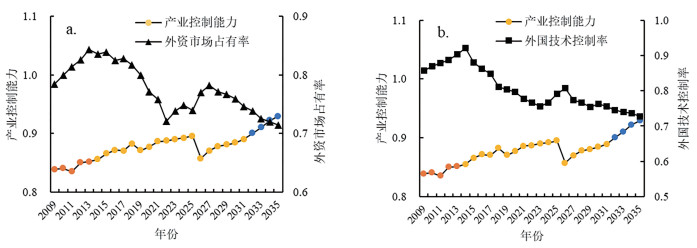

3、海洋高技术产业控制能力指数2022—2035年,海洋高技术产业控制能力预警指数总体呈上升趋势,由0.887提高至0.929,警度等级由“中警”降至“轻警”,警情指示灯由“黄灯”变为“蓝灯”(表 5,图 10)。

|

图 10 海洋高技术产业控制能力指数变化 |

海洋高技术产业控制能力与外资市场、技术密切相关(图 10)。我国高技术产业长期通过引进方式获得,外国技术占有率高达79.7%,且进口集中度超90%,导致产业外部防控和分散风险的难度增加,海洋高技术产业控制能力持续处于“中警”状态。此外,在世界经济低迷、全球市场萎缩、保护主义上升的背景下,西方国家对芯片、半导体等技术出口进行管制,对我国海洋高技术产业控制能力发展带来更多不确定性。在百年未有之大变局下,中国提出加快推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,有助于全球创新要素的有序流动和国内市场资源的合理配置,将在一定程度上缓解全球价值链破裂风险,从而缓解外资市场与技术引进带来的影响。

六、结论与讨论从“产业发展能力—产业创新能力—产业控制能力”构建海洋高技术产业安全评价指标体系,分析2009—2021年海洋高技术产业安全格局演变过程,通过灰色BP神经网络模型预测2022—2035年海洋高技术产业安全指数及各维度安全指数,主要结论如下:

(1) 2009—2021年,海洋高技术产业安全水平较低,评价值在0.636~0.664之间波动。分维度看,海洋高技术产业控制能力下降约35.8%,产业发展能力和产业创新能力变化不大,海洋高技术产业安全总体形势依然严峻。

(2) 海洋高技术产业安全格局总体呈向好趋势,海南和广西从“风险”向“基本安全”转变。分维度看,产业发展能力格局相对稳定;产业创新能力格局变化显著,“安全”和“基本安全”地区数量上升,“风险”地区数量降为零;产业控制能力格局呈反向变化趋势,海南、河北从“基本安全”向“风险”演变。

(3) 预测结果显示,2022—2035年,海洋高技术产业安全预警指数由0.678上升至0.826,警度等级下降,由“重警”演变为“轻警”,各维度应对产业内外部风险的能力增强。然而,当前海洋高技术产业发展能力、产业创新能力、产业控制能力的警度等级仍为“中警”,距离“无警”的提升空间较大,需采取措施防范海洋高技术产业安全不确定性风险。

以上分析实证评价并预测了海洋高技术产业安全在沿海省份的演变情况,为产业安全研究提供了新的逻辑框架,也为海洋高技术产业安全发展提供了决策支持,但本研究仍有不足之处。一是限于数据可获得性,仅从宏观层面对海洋高技术产业的安全性进行了评价和预警分析,对于具体产业的安全讨论有限;二是在新发展格局下,产业链、供应链安全是海洋高技术产业全面亟须关注的重点和关键问题,期待后续研究在此领域有所突破。

| [1] |

钟开斌. 中国国家安全观的历史演进与战略选择[J]. 中国软科学, 2018, (10): 23-30. (  0) 0) |

| [2] |

高培勇. 构建新发展格局: 在统筹发展和安全中前行[J]. 经济研究, 2021, 56(3): 4-13. (  0) 0) |

| [3] |

Ji J Y, Wang D F, Zhang Y. Marine biopharmaceutical industrial policies in China: evolution, characteristics, and challenges[J]. Ocean and Coastal Management, 2022, (225): 106224.

(  0) 0) |

| [4] |

Smith A. Wealth of nations[M]. Santa Monica: Modern Library, 1994.

(  0) 0) |

| [5] |

Pearson F S, Payaslian S. International political economy: conflict and cooperation in the global system[M]. New York: The Mcgraw-Hill Companies, 1999.

(  0) 0) |

| [6] |

Liberian P. Trading with the enemy-security and relative economic gains[J]. International Security, 1996, 21(1): 325-342.

(  0) 0) |

| [7] |

Dick A R. Does import protection act as export promotion? Evidence from the United States[J]. Oxford Economic Papers, 1994, 46(1): 83-101. DOI:10.1093/oxfordjournals.oep.a042121

(  0) 0) |

| [8] |

Sperling J, Kirchner E. Economic security and the problem of cooperation in post-Cold War Europe[J]. Review of International Studies, 1998, 24(2): 221-237. DOI:10.1017/S0260210598002216

(  0) 0) |

| [9] |

Yothin J. Foreign direct investment and macroeconomic risk[J]. Journal of Comparative Economics, 2007, 35(3): 509-519. DOI:10.1016/j.jce.2007.05.002

(  0) 0) |

| [10] |

Li X Y, Liu X M. Foreign direct investment and economic growth: an increasingly endogenous relationship[J]. World Development, 2005, 33(3): 393-407. DOI:10.1016/j.worlddev.2004.11.001

(  0) 0) |

| [11] |

Michael E P. The competitive advantages of nations[M]. New York: The Free Press, 1990.

(  0) 0) |

| [12] |

何维达, 何昌. 当前中国三大产业安全的初步估算[J]. 中国工业经济, 2002, (2): 25-31. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2002.02.004 (  0) 0) |

| [13] |

景玉琴. 产业安全评价指标体系研究[J]. 经济学家, 2006, (2): 70-76. DOI:10.3969/j.issn.1003-5656.2006.02.011 (  0) 0) |

| [14] |

祝年贵. 利用外资与中国产业安全[J]. 财经科学, 2003, (5): 111-115. DOI:10.3969/j.issn.1000-8306.2003.05.026 (  0) 0) |

| [15] |

郭轶舟, 冯华. 互联网产业安全评价指标体系构建[J]. 统计与决策, 2020, 36(3): 163-166. (  0) 0) |

| [16] |

曹萍, 张剑, 熊焰. 高技术产业安全影响因素的实证研究[J]. 管理评论, 2017, 29(12): 50-61. (  0) 0) |

| [17] |

景玉琴. 中国产业安全问题研究——基于全球化背景的政治经济学分析[D]. 长春: 吉林大学, 2005.

(  0) 0) |

| [18] |

李孟刚. 产业安全理论研究[M]. 北京: 经济科学出版社, 2010.

(  0) 0) |

| [19] |

史欣向, 李善民, 王满四, 等. "新常态"下的产业安全评价体系重构与实证研究——以中国高技术产业为例[J]. 中国软科学, 2015, (7): 111-126. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2015.07.012 (  0) 0) |

| [20] |

刘秀玲, 孙雨潇. 中国省际高新技术产业进口空间特征及影响因素研究[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2021, (5): 58-67. (  0) 0) |

| [21] |

王苏生, 孔昭昆, 黄建宏, 等. 跨国公司并购对我国装备制造业产业安全影响的研究[J]. 中国软科学, 2008, (7): 55-61. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2008.07.008 (  0) 0) |

| [22] |

孙才志, 邹玮. 环渤海地区海洋产业安全评价及时空分异分析[J]. 社会科学辑刊, 2016, (3): 171-179. (  0) 0) |

| [23] |

汪立欢. 产业安全评价预警系统研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2011.

(  0) 0) |

| [24] |

唐磊. 我国海洋船舶业产业安全评价及预警机制研究[D]. 山东: 中国海洋大学, 2011.

(  0) 0) |

| [25] |

中国社会科学院工业经济研究所课题组, 张其仔. 提升产业链供应链现代化水平路径研究[J]. 中国工业经济, 2021, (2): 80-97. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2021.02.005 (  0) 0) |

| [26] |

孙洪. 从国外海洋高技术发展谈我国海洋高技术的发展战略[J]. 中国软科学, 1999, (10): 26-29. (  0) 0) |

| [27] |

李孟刚. 产业安全理论的研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2006.

(  0) 0) |

| [28] |

眭纪刚. 技术与制度的协同演化: 理论与案例研究[J]. 科学学研究, 2013, 31(7): 991-997. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2013.07.005 (  0) 0) |

| [29] |

陈强远, 钱则一, 陈羽, 等. FDI对东道国企业的生存促进效应——兼议产业安全与外资市场准入[J]. 中国工业经济, 2021, (7): 137-155. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2021.07.012 (  0) 0) |

| [30] |

李勃昕, 韩先锋, 李宁. 知识产权保护是否影响了中国OFDI逆向创新溢出效应?[J]. 中国软科学, 2019, (3): 46-60. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2019.03.005 (  0) 0) |

| [31] |

杨林, 成前. 我国海洋高技术产业竞争力的影响因素分析——基于2011年的省际数据[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2014, (4): 1-7. (  0) 0) |

| [32] |

戴彬, 金刚, 韩明芳. 中国沿海地区海洋科技全要素生产率时空格局演变及影响因素[J]. 地理研究, 2015, 34(2): 328-340. (  0) 0) |

| [33] |

徐林明, 李美娟, 欧忠辉, 等. 基于虚拟最劣解TOPSIS和灰色关联度的动态评价方法[J]. 系统科学与数学, 2019, 39(3): 365-377. (  0) 0) |

| [34] |

王勇, 解延京, 刘荣, 等. 北上广深城市人口预测及其资源配置[J]. 地理学报, 2021, 76(2): 352-366. (  0) 0) |

| [35] |

殷克东. 中国海洋经济周期波动监测预警研究[M]. 北京: 人民出版社, 2016.

(  0) 0) |

| [36] |

卢懿. 灰色预测模型的研究及其应用[D]. 杭州: 浙江理工大学, 2014.

(  0) 0) |

| [37] |

张路路, 郑新奇, 张春晓, 等. 基于变权模型的唐山城市脆弱性演变预警分析[J]. 自然资源学报, 2016, 31(11): 1858-1870. (  0) 0) |

2024

2024