2. 中国海洋大学 海洋发展研究院,山东 青岛 266100

2. Institute of Marine Development, Ocean University of China, Qingdao 266100, China

黄河流域生态保护和高质量发展已成为重大国家战略,而山东半岛城市群的龙头作用对推动黄河流域城市高质量发展具有重要影响。[1]青岛是山东半岛城市群的核心城市之一,它的发展对山东半岛城市群带动黄河流域社会经济结构升级具有举足轻重的作用。青岛具有独特的地缘优势和良好的资源禀赋条件,能够有效驱动山东半岛城市群的整体发展,进而带动黄河流域经济高质量发展。

交通是现代旅游经济发展的驱动性因素,旅游经济对交通格局具有重要影响。交通和旅游的关系问题是学术界研究的热点问题之一。国外学者在研究二者关系的过程中主要侧重于交通条件的发展对旅游地成长所产生的重要性、交通旅游规划、交通系统的升级对旅游业发展的影响等方面;[2][3][4]国内学者主要研究交通系统和旅游系统的协调发展关系和程度、交通和旅游经济发展的关系、交通发展对旅游空间结构所产生的影响等方面。[5][6][7][8]交通对旅游经济的发展具有重要作用,旅游地的交通设施是旅游者出游时考虑的主要因素之一,如果旅游地的交通设施不健全,就会大大降低旅游者对该地的选择。[9]交通条件的升级会对游客数量和旅游地的开发产生重要影响。[10]交通条件一直被学界普遍认为是区域旅游业发展的主要抑制因素或促进因素。[11][12]交通和旅游系统相互影响,二者之间的关系问题是解决旅游交通高质量发展的重要基础,[13]为此,不同学者选取某一区域对交通和旅游经济进行定量评价和定性研究,有学者从交通和旅游经济的耦合协调度、交通对旅游产业布局、旅游绩效、“时空压缩”效应、旅游效率空间格局等方面开展研究。[14][15][16][17][18][19]目前,研究方法正在从以定性分析为主向以定量评价为主过渡,逐步探索应用空间自相关模型、耦合协调度模型、层次分析法、TOPSIS法、重力模型法、投影寻踪模型法等方法开展对交通和旅游两大系统的研究。[20][21][22][23][24][25][26]

综合来看,交通和旅游发展关系的研究已经形成了较为丰硕的学术成果。针对二者关系的研究,多集中于定性分析而定量实证研究成果比较匮乏,尤其是交通和旅游经济动态关系定量研究鲜见,且现有文献多以某一个城市或省域为研究区域进行分析,而流域内主要旅游城市的交通可达性和旅游经济联系的动态演变关系的研究仍相对欠缺。青岛是沿黄河流域经济体量较大的城市之一,是黄河流域的经济发达地区。青岛作为黄河流域实现国家战略的重要龙头城市,具有丰富的旅游资源,旅游产业体系较为完善,旅游经济发展潜力巨大。但是目前青岛与黄河流域主要旅游城市尚未形成综合一体化的交通网络,如何促进交通与旅游经济协调动态发展成为当前政府关注的重点。因此,明确交通和旅游经济之间的互动机制,对指导青岛充分发挥交通资源优势,增强与黄河流域其他主要旅游城市间的旅游经济联系,建设国际大都市,引领黄河流域城市之间的合作发展,加速黄河流域经济高质量发展具有重要的理论价值和现实意义。

二、研究区域青岛是中国副省级城市,[27]在黄河流域主要旅游城市中,青岛位列第四。作为沿黄河流域重要的海上运输枢纽,青岛已建成胶济铁路、沈海高速、胶黄铁路、青兰高速、胶新铁路等交通要道。2010年以来又先后开通海清铁路、青荣城际铁路、济青高铁、潍莱高铁等多条铁路线,龙青高速、荣乌高速、新机场高速一期等道路相继建成通车,对外通达能力实现跨越式飞跃。青岛旅游资源丰富,拥有国家级自然保护区,一百余处优秀历史建筑,拥有“一带一路”国际合作的地缘优势和良好的区位交通优势。2020年实现铁路客运周转量31.92亿人公里,公路客运周转量24.66亿人公里。旅游资源规模大,2020年青岛实现旅游总收入1019.3亿元,拥有112处A级景区,599个出入境旅行社。青岛2020年的国内生产总值达12400.56亿元,约占整个山东省生产总值的六分之一,人均可支配收入47156元,比山东省人均可支配收入高出14270元,享有北方第三城的称号。作为黄河流域的主要经济出海口,青岛依托其良好的区位优势和优良的旅游资源禀赋条件,在推动黄河流域实现高质量发展的过程中扮演着龙头角色,发挥了带动作用。遵从数据可获取性原则,兼顾我国东中西三大区域,基于旅游总收入和旅游总人次,选取30个黄河流域主要旅游城市作为研究单元(表 1)。

|

|

表 1 黄河流域主要旅游城市 |

1、加权平均旅行时间

交通可达性可以对各个城市之间交通的通达程度进行反映。参考交通可达性已有研究,[28]采用加权平均旅行时间对交通可达性进行测度,计算公式为:

| $ A_{i}=\sum\limits_{j=1}^{n}\left(T_{i j} * M_{j}\right) / \sum\limits_{j=1}^{n} M_{j} $ | (1) |

式中,Ai为i城市的交通可达性水平,可达性水平的数值越小代表该区域交通网络中的可达性越好,反之则越差;Mj为j城市的旅游总收入;n为节点城市个数;Tij为节点i城市与j城市间的最短旅行时间。

2、修正引力模型

由引力模型的规律可知,一个城市的规模越大,它对周边地区的吸引力就越强,反之越弱;它和周边城市距离的平方越小,它的吸引力就越强,反之越弱。借鉴引力模型的已有研究,把引力模型进行修正,对青岛和黄河流域其他主要旅游城市间的旅游经济联系度进行测度,计算公式为:[29][30]

| $ R_{i j}=\frac{\sqrt{P_{i} V_{i} \sqrt{P_{j} V_{j}}}}{D 2_{i j}} $ | (2) |

| $ C_{i}=\sum\limits_{j=1}^{n} R_{i j} $ | (3) |

式中,Rij为i城市、j城市间的旅游经济联系度;Pi、Pj为i城市、j城市的旅游总人次;Vi、Vj为i城市、j城市的旅游总收入;Dij为i城市、j城市的最短旅行时间;Ci为i城市的旅游经济联系总量。

3、VAR模型

VAR模型即向量自回归模型,于1980年被首次应用到经济学之中。采用VAR模型检验青岛和黄河流域其他主要旅游城市的交通可达性与旅游经济联系之间的动态关系,检验过程共分为五步,即单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、脉冲相应函数、方差分解,具体公式为:[31][32][33]

| $ y_{t}=A_{1} y_{t-1}+\cdots+A_{p} y_{t-p}+B_{1} x_{t}+\cdots+B_{r} x_{t-r}+\varepsilon_{t}(t=1, 2, \cdots, n) $ | (4) |

式中,yt为m维内生变量列向量;xt为d维外生变量列向量;p和r为滞后系数;A1、…、Ap和B1、…、Br是待估参数矩阵,εt是n维扰动列向量。根据AIC和SC最小原则,构建检验青岛与黄河流域其他主要旅游城市之间的交通可达性和旅游经济联系动态关系的VAR模型。

(二) 数据来源旅游统计数据来源于2011年至2020年的《中国城市统计年鉴》、各省统计年鉴,以及各地方政府公布的《国民经济和社会发展统计公报》。部分缺失数据采用插值法进行填补。行政边界矢量数据、历年公路网和铁路网矢量数据来源于Open Street Map。各节点城市之间的最短旅行时间采用栅格成本加权距离法进行测度,依据《中华人民共和国公路工程技术标准(JTGB01-2003)》,鉴于黄河流域主要旅游城市的路网质量和现实行车速度等实际情况,其中cost= 1/v × 60,[34]对各个交通方式进行速度设定(表 2),根据行车速度给每个栅格赋予不同的时间成本值,将空间距离转为时间距离。图形数据中行政区划数据来源于国家1∶400万基础地理信息系统。

|

|

表 2 黄河流域主要旅游城市各等级道路时间成本 |

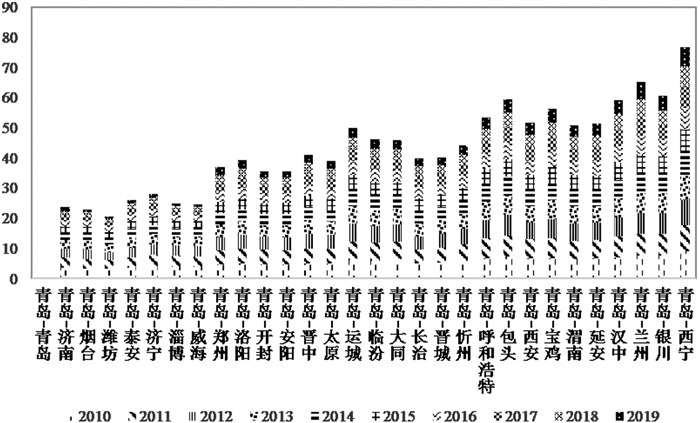

青岛与黄河流域其他主要旅游城市间的交通可达性水平逐步提升。根据式(1)计算得到青岛与黄河流域其他主要旅游城市间2010—2019年的交通可达性值,由图 1可知,交通连通度、对外通达度的增强缩短了青岛与黄河流域其他主要旅游城市间的时空距离,提高了城市间的可达性。青岛与黄河流域其他主要旅游城市间的加权平均旅行时间从2010年的4.605h缩短至2019年的2.621h,可达性提升了43.08%,表明近年来青岛在黄河流域主要旅游城市中的可达性整体水平获得了显著提升。

|

图 1 青岛与黄河流域其他主要旅游城市2010—2019年加权平均旅行时间 |

具体来看(图 2),东部主要旅游城市与青岛的最短旅行时间最短,西部主要旅游城市与青岛的最短旅行时间最长。在东部主要旅游城市中,潍坊和烟台由于与青岛地理位置临近,最短旅行时间较短,其次为威海和淄博。济南是山东省省会城市,是山东省铁路、公路和航空运输中心,枢纽作用十分突出,虽然在地理位置上和青岛并不毗邻,但是借助其多样化的交通方式,尤其是济青高铁的开通,与青岛的最短旅行时间在不断缩小,并在东部城市中占据优势。在中部主要旅游城市中,开封、安阳和青岛的距离相较其他中部城市近,因此最短旅行时间最短。以郑州为核心的中原城市群和太原城市群综合性交通网络健全,经济发展程度高,现代化的交通方式在空间上连续,辐射到周边地区,形成便捷的交通运输网络,因此和青岛的最短旅行时间较短。在西部主要旅游城市中,渭南和延安在地理位置上距离青岛较近,最短旅行时间最短。西安自古以来就是交通发达之地,铁路、公路等不断扩建,综合交通联系水平较高,与青岛的最短旅行时间较短。兰州、银川虽然也拥有发达的交通网,2010—2019年,与青岛的最短旅行时间明显缩小,但与青岛在距离上较远,在西部主要旅游城市中的最短旅行时间中仍较长。

|

图 2 青岛与黄河流域其他主要旅游城市2010—2019年最短旅行时间 |

青岛综合性交通网络体系健全,旅游资源丰富。青岛通过多样化的现代交通方式和周边多个区域联通,缩短了与黄河流域其他主要旅游城市之间的时空距离。青岛作为沿黄河流域重要的运输通道,其可达性水平的高低对黄河流域交通可达性的发展水平具有直接影响。换言之,青岛交通可达性水平的提升能够加速和黄河流域其他主要旅游城市之间的互联互通,促进黄河流域主要旅游城市整体交通可达性水平提升。青岛交通设施的完善、交通方式的变革带来的时空收敛,可以降低青岛和黄河流域各个主要旅游城市之间由于距离较远而产生的旅游资源要素、人员要素等流通不畅问题,使各要素可以在区域内自由流动。

(二) 旅游经济联系测度青岛与黄河流域其他主要旅游城市间的旅游经济联系不断加强。交通条件的优化使得旅游者到达旅游目的地的时间大大缩短,区域旅游产业随之发展,对旅游经济联系产生直接影响。根据式(3)计算得到2010—2019年青岛与黄河流域其他主要旅游城市间的旅游经济联系总量值,由图 3可知,2010—2019年,青岛与黄河流域其他旅游城市的旅游经济联系总量获得大幅提升。2010年旅游经济联系总量为178.15,2019年旅游经济联系总量为1697.83,10年间,增长率为853.03%,增长迅速。

|

图 3 青岛与黄河流域其他主要旅游城市2010—2019年旅游经济联系总量 |

根据式(2)得到旅游经济联系度(表 3),青岛和黄河流域其他主要旅游城市之间的旅游经济联系度呈现自东向西递减的趋势,东部主要旅游城市和青岛的旅游经济联系最强,西部主要旅游城市与青岛的旅游经济联系最弱。具体来看,在东部主要旅游城市中,和青岛的旅游经济联系度最高的城市是潍坊,2019年联系度达到了495.95,其次为烟台、淄博、济南,济宁与青岛的旅游经济联系最弱。在中部主要旅游城市中,和青岛旅游经济联系度最高的是郑州,接下来为洛阳、开封、晋中、太原,包头与青岛的旅游经济联系最弱。在西部主要旅游城市中,西安与青岛的旅游经济联系最强,其次为宝鸡、渭南,西宁和青岛的旅游经济联系最弱。2010—2019年,兰州、晋中、宝鸡、晋城、渭南、临汾和青岛的旅游经济联系度增长率均在2000%以上,其中,兰州和青岛的增长率最高,达到了2927.64%,旅游经济联系显著增强。郑州、烟台、淄博、泰安和青岛的旅游经济联系度增长率均在700%左右,其中,威海和青岛的增长率最低,仅为684.66%,旅游经济联系仍不足,需进一步加强。

|

|

表 3 青岛与黄河流域其他主要旅游城市2010—2019年旅游经济联系度及变化 |

青岛旅游资源丰富,同时又是国际旅游城市,与黄河流域各个主要旅游城市之间的旅游联系较强。青岛是山东半岛城市群的重要组成部分,在山东半岛城市群发展的过程中扮演着龙头角色,应大力发挥其标杆效应和旅游经济联动能力,带动黄河流域其他城市的高质量发展。加快胶东经济圈与济南都市圈协调发展,进一步辐射引领沿黄周边城市旅游交通合作的发展。

五、青岛与黄河流域其他主要旅游城市间交通可达性和旅游经济联系动态演变分析 (一) 单位根检验对交通可达性与旅游经济联系的时间序列数据进行取对数处理,来消除异方差产生的影响,对数化处理后得到LNA(交通可达性)和LNR(旅游经济联系)。为了规避伪回归现象的发生,保证数据的准确性,对数据进行ADF检验。由检验结果表 4可以发现,在5%的临界值下,交通可达性(LNA)和旅游经济联系(LNR)的P值大于0.05,说明原序列不是平稳序列,需要对不平稳序列进行进一步处理,在进行过一阶差分后,发现序列在0.05的显著性水平下表现为一阶单整,变为平稳序列。

|

|

表 4 交通可达性与旅游经济联系的单位根检验 |

采用约翰森协整检验来验证青岛在黄河流域主要旅游城市中交通可达性(LNA)和旅游经济联系(LNA)之间是否存在协整关系。首先确定滞后期,通过AIC信息准则、SC信息准则,以及LR检验,最终确定滞后期为1。检验结果如表 5所示,青岛在黄河流域主要旅游城市中交通可达性和旅游经济联系存在着一种长期稳健的协整关系。

|

|

表 5 交通可达性与旅游经济联系的协整检验 |

约翰森协整检验能表示出交通可达性与旅游经济联系存在长期均衡关系,若要对交通可达性与旅游经济联系的因果关系进行检验,则需要用Granger(格兰杰)因果检验进行具体判断。根据AIC信息准则、SC准则,以及LR检验,最佳滞后期确定为1。检验结果由表 6可以发现,交通可达性(LNA)和旅游经济联系(LNR)二者互为格兰杰原因,表明交通可达性水平的提升能够加强旅游经济联系,旅游经济联系的增强能够为交通可达性的提升产生促进效应,二者互为格兰杰原因。

|

|

表 6 交通可达性与旅游经济联系的格兰杰因果关系检验 |

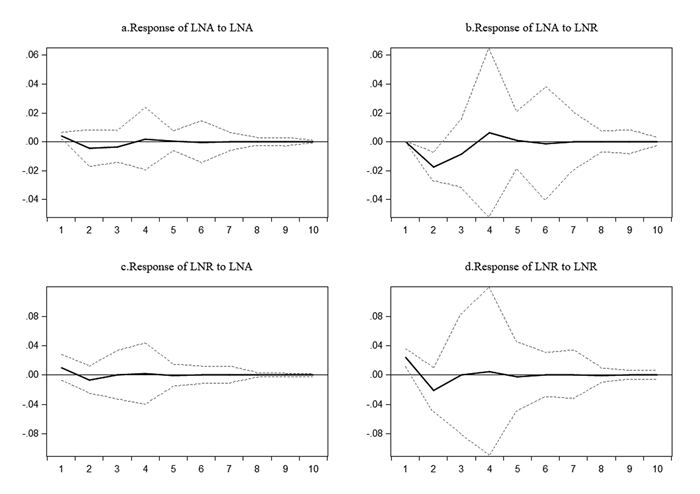

脉冲响应函数可以对变量之间的动态关系进行反映,运用脉冲响应函数判断出特定冲击对青岛在黄河流域主要旅游城市中交通可达性与旅游经济联系的动态反应过程。两个变量之间以及自身的脉冲响应如图 4所示。

|

图 4 交通可达性与旅游经济联系的脉冲相应曲线 |

具体来看,图 4a表示交通可达性对其自身的脉冲响应程度,由图 4a可以发现,交通可达性首先受到来自自身的一个标准冲击,响应从前两期的负向响应转为第2期到第4期的正向响应,在第2期时负向响应达到极致,在第4期时正向响应达到极致,第4期后逐渐趋于平稳。图 4b表示交通可达性对旅游经济联系的脉冲响应程度,由图 4b可以发现,交通可达性对旅游经济联系的冲击呈现“下降—上升—下降”周期波动性交替进行的态势。旅游经济联系受到来自交通可达性的一个标准冲击,前两期为负向响应,第2期达到极致,第2期到第4期为正向响应,第4期达到极致,第4期后出现短期下降,之后趋于平稳。综上,交通可达性水平提升的稳定性是由自身结构和旅游经济联系两者共同影响的,旅游经济联系对交通可达性的影响为正向效应。

图 4c表示旅游经济联系对交通可达性的脉冲响应程度,由图 4c可以发现,旅游经济联系对交通可达性的变化呈“V”字型,先下降后上升,即在当期对交通可达性进行冲击,旅游经济联系会产生负向响应,这说明旅游地在前期进行旅游活动的时候,交通可达性会成为它的制约因素,旅游经济联系可能受其影响而出现降低。第2期旅游经济联系降至最低然后开始上升,慢慢变为平稳。图 4d表示旅游经济联系对其自身的脉冲响应程度,由图 4d可以发现,旅游经济联系前两期受到负向影响,到第2期达到极致,第2期后开始正向响应,到第4期后达到极致,之后趋于平稳。总体上,旅游经济联系变化的稳定性,前期主要是由自身结构和交通可达性共同影响,后期主要是由于自身结构的升级。交通可达性对旅游经济联系具有持久性影响,从长期来看,交通可达性对旅游经济联系的影响趋于稳定。

(五) 方差分解分析为比较不同冲击对内生变量的响应程度,利用方差分解技术解析交通可达性和旅游经济联系的相互作用程度(表 7)。在交通可达性方差分解方面,青岛在黄河流域主要旅游城市中的交通可达性第1期均受到100%自身波动冲击的影响。在冲击初期,旅游经济联系对交通可达性的冲击强度为21.250%。从整体来看,旅游经济联系对交通可达性的冲击强度呈现出先降后升的态势,在第10期贡献强度达到20.851%,这说明旅游经济联系对交通可达性具有一定的冲击强度,旅游经济联系对青岛在黄河流域主要旅游城市中的交通可达性水平的提升具有促进作用。

|

|

表 7 交通可达性与旅游经济联系的方差分解 |

在旅游经济联系方面,青岛在黄河流域主要旅游城市中的旅游经济联系从第1期开始就受到交通可达性的冲击影响,冲击强度为31.123%。从整体来看,冲击强度呈现逐渐降低的趋势,第10期的贡献强度为24.370%。总体上,旅游经济联系受交通可达性的贡献效应较自身结构冲击小,在现实中,旅游经济联系的增强不只受到交通可达性唯一因素的影响,可能还受到旅游资源、生态环境、产业政策、对外开放程度等因素的综合影响。交通可达性除了受到自身结构冲击的影响外,也受到了旅游经济联系的影响,旅游业作为联动性产业,其产业自身的发展程度能够对城市的交通产生倒逼效应。

六、结论与建议 (一) 结论1、青岛与黄河流域其他主要旅游城市的交通可达性水平大幅提升。2010—2019年可达性提升了43.08%,所产生的时空压缩、区位叠加效应愈发显著,青岛与黄河流域其他主要旅游城市间的交通建设取得明显成效。

2、青岛与黄河流域其他主要旅游城市之间的旅游经济联系增幅明显,2010—2019年旅游经济联系总量增长率达853.03%。总体来看,旅游经济联系度呈现自东向西递减的趋势。青岛与兰州、晋中、宝鸡等中西部旅游城市的旅游经济联系增长率实现跨越式提升。

3、由格兰杰因果分析可知,2010—2019年青岛与黄河旅游其他主要旅游城市的交通可达性和旅游经济联系存在长期稳定的均衡关系,且二者互为格兰杰原因,表明交通可达性和旅游经济联系的发展互为促进,二者的融合发展是促进青岛和黄河流域主要旅游城市合作发展的必由之路,也是促使交通业和旅游业进一步发展的重要保障。

4、由脉冲响应函数的分析结果可知,青岛与黄河流域其他主要旅游城市交通可达性水平提升的稳定性是由自身结构和旅游经济联系两者共同影响的;而旅游经济联系变化的稳定性,前期主要是由自身结构和交通可达性共同影响,后期主要依赖于其自身内部结构的升级。由方差分解的结果可知,青岛与黄河旅游其他主要旅游城市旅游经济联系对交通可达性具有一定的冲击强度,交通可达性除了受自身结构冲击的影响外,还受旅游经济联系的影响。

(二) 建议1、搭建区域协同合作发展新平台,打破边缘性城市交旅壁垒。“东西互济陆海联动合作倡议”的签署,为青岛与沿黄九个省级城市、胶东经济圈五市的发展提供了新机遇,为青岛与黄河流域各城市之间的深化合作提供了重要平台。未来青岛应进一步扩大旅游合作范围,在此协议的基础上将沿黄省级城市扩大到黄河流域其他主要旅游城市,进一步扩大到整个黄河流域,积极推进协调合作新平台的搭建。建立更为密切的中西部城市与青岛的旅游经济联系网络,打破旅游经济联系自东向西递减的格局,推进东中西协同发展。加快交通路网的搭建,推广“交通围绕旅游优先发展”,加快边缘性城市的综合交通系统建设,缩短中西部主要旅游城市与青岛的最短旅行时间,实现青岛和黄河流域其他主要旅游城市之间的“无缝衔接”。

2、推动交通与旅游经济双向互济,打通城市互联互通大通道。交通与旅游经济相互影响,存在长期稳定的均衡关系。青岛是山东半岛城市群的龙头,应切实优化与黄河流域其他主要旅游城市之间的旅游要素资源配置。目前应重点加强青岛同郑州、太原、西安等枢纽站的联动发展,优化多式联运服务功能,打通和黄河流域主要旅游城市之间互联互通大通道。同时,加强青岛与黄河流域其他主要旅游城市间的交通基础设施建设,整体提升可达性水平。通过可达性水平的提升扩大与黄河流域其他主要旅游城市之间的旅游经济联系,增大各城市之间的扩散效应。

3、促进交通与旅游经济双向结构升级,健全交旅联动体系。交通可达性与旅游经济联系变化的稳定性同时受到双方的共同影响,青岛具有丰富的旅游资源,应该通过对自身旅游资源的充分挖掘,在全国形成具有青岛独特风格的旅游品牌,促进旅游经济自身内部结构的升级,借助旅游资源优势倒逼交通发展,推动形成完善的旅游交通新格局。充分发挥青岛“一带一路”双节点城市的作用,加强青岛和黄河流域其他主要旅游城市之间的旅游经济联系。作为青岛都市圈的重要中心城市之一,青岛应加大与济南都市圈的融合发展程度,通过加强青岛、济南开发区两大增长极,进一步打造黄河流域开发区转型发展示范带,共同发挥山东半岛在黄河流域高质量发展过程中的龙头作用,进一步释放区域协调发展新动能,健全与黄河流域旅游城市之间的交通旅游联动发展系统,实现区域协调发展。

| [1] |

王海成. 青岛市融入黄河流域生态保护和高质量发展战略的对策分析[J]. 中国经贸导刊, 2021, (11): 53-56. DOI:10.3969/j.issn.1007-9777.2021.11.020 (  0) 0) |

| [2] |

Martin C A, Witt S F. Substitute Prices in Models of Tourism De-mand[J]. Annals of Tourism Research, 1988, 15: 255-268. DOI:10.1016/0160-7383(88)90086-2

(  0) 0) |

| [3] |

Crouch G l. Demand Elasticities for Short-haul Versus Long-haulTourism[J]. Journal of Travel Research, 1994, 33(2): 56-69.

(  0) 0) |

| [4] |

Bruce Prideaux. The Role of the Transport System in Destination De-velopment[J]. Tourism Management, 2000, 21(1): 53-63. DOI:10.1016/S0261-5177(99)00079-5

(  0) 0) |

| [5] |

郭向阳, 穆学青, 明庆忠, 等. 旅游地快速交通优势度与旅游流强度的空间耦合分析[J]. 地理研究, 2019, 38(5): 1119-1135. (  0) 0) |

| [6] |

徐一帆, 张宏磊, 田原, 等. 交通系统对旅游空间结构影响研究进展与展望[J]. 旅游科学, 2020, 34(3): 32-46. (  0) 0) |

| [7] |

刘安乐, 王成, 杨承玥, 等. 边疆山区旅游城市的交通与旅游发展耦合关系——以丽江市为实证案例[J]. 经济地理, 2018, 38(1): 196-203. (  0) 0) |

| [8] |

郭向阳, 穆学青, 明庆忠. 云南省旅游经济与交通系统耦合空间态势分析[J]. 经济地理, 2017, 37(9): 200-206. (  0) 0) |

| [9] |

Gearing C E, Swart W W, Var T. Establishing a measure of touristic attractiveness[J]. Journal of Travel Research, 1974, 12(4): 1-8. DOI:10.1177/004728757401200401

(  0) 0) |

| [10] |

蔡瀚赓. 云南省边境地区交通与旅游耦合分析及其驱动机制研究[D]. 昆明: 云南师范大学, 2019.

(  0) 0) |

| [11] |

Hamid Talebi. Tourism: principles, practices, philosophies[J]. Anatolia, 2017, 28(1): 50-68.

(  0) 0) |

| [12] |

Prideaux B. Factors affecting bilateral tourism flows[J]. Annals of Tourism Research, 2005, 32(3): 780-801. DOI:10.1016/j.annals.2004.04.008

(  0) 0) |

| [13] |

张广海, 赵金金. 我国交通基础设施对区域旅游经济发展影响的空间计量研究[J]. 经济管理, 2015, 37(7): 116-126. (  0) 0) |

| [14] |

叶茂, 王兆峰. 武陵山区交通通达性与旅游经济联系的耦合协调分析[J]. 经济地理, 2017, 37(11): 213-219. (  0) 0) |

| [15] |

吴磊, 焦华富, 叶雷. 皖南国际文化旅游示范区旅游经济与交通耦合协调发展的时空特征[J]. 地理科学, 2019, 39(11): 1822-1829. (  0) 0) |

| [16] |

王欣, 邹统钎. 高速铁路网对我国区域旅游产业发展与布局的影响[J]. 经济地理, 2010, 30(7): 1189-1194. (  0) 0) |

| [17] |

王坤, 黄震方, 曹芳东, 等. 泛长江三角洲城市旅游绩效空间格局演变及其影响因素[J]. 自然资源学报, 2016, 31(7): 1149-1163. (  0) 0) |

| [18] |

贾文通, 黄震方, 刘俊, 等. 高铁对区域旅游"时空压缩"效应的测度与分析——以长江经济带为例[J]. 地理研究, 2021, 40(6): 1785-1802. (  0) 0) |

| [19] |

潘秋玲, 宋玉强, 陈乐, 等. 陕西省县域旅游效率的空间格局及影响因素[J]. 自然资源学报, 2021, 36(4): 866-878. (  0) 0) |

| [20] |

薛明月, 王成新, 赵金丽, 等. 黄河流域旅游经济空间分异格局及影响因素[J]. 经济地理, 2020, 40(4): 19-27. (  0) 0) |

| [21] |

王兆峰, 赵松松, 杨显. 交通网络与城市群旅游地耦合协调演化研究——以长株潭城市群为例[J]. 世界地理研究, 2020, 29(5): 962-972. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2020.05.2019247 (  0) 0) |

| [22] |

陆保一, 刘萌萌, 明庆忠, 等. 中国旅游业与交通运输业的耦合协调态势及其动力机制[J]. 世界地理研究, 2020, 29(1): 148-158. (  0) 0) |

| [23] |

安俞静, 刘静玉, 乔墩墩. 中原城市群城市空间联系网络格局分析——基于综合交通信息流[J]. 地理科学, 2019, 39(12): 1929-1937. (  0) 0) |

| [24] |

郭向阳, 穆学青, 明庆忠, 等. 典型山区旅游地旅游效率与交通协调格局及演进模式[J]. 经济地理, 2020, 40(8): 212-221. (  0) 0) |

| [25] |

宗会明, 杜瑜, 黄言. 中国西南地区—东南亚国家陆路交通可达性与城市空间联系格局[J]. 经济地理, 2020, 40(5): 90-98. (  0) 0) |

| [26] |

孟德友, 陆玉麒, 樊新生, 等. 基于投影寻踪模型的河南县域交通与经济协调性评价[J]. 地理研究, 2013, 32(11): 2092-2106. (  0) 0) |

| [27] |

李鹏, 王英杰, 虞虎, 等. 基于GIS格网化分析支撑的旅游空间规划技术方法研究——以青岛市为例[J]. 自然资源学报, 2018, 33(5): 813-827. (  0) 0) |

| [28] |

俞路. 高铁新时代下中国铁路交通可达性分布格局及其均衡程度的研究[J]. 世界地理研究, 2020, 29(6): 1148-1160. (  0) 0) |

| [29] |

刘大均, 陈君子, 朱爱琴. "8·8"九寨沟地震冲击下区域旅游经济联系的格局及影响因素[J]. 经济地理, 2021, 41(3): 223-230. (  0) 0) |

| [30] |

罗金阁, 张博, 刘嗣明. 粤港澳大湾区交通可达性与旅游经济联系空间关系[J]. 经济地理, 2020, 40(10): 213-220. (  0) 0) |

| [31] |

刘广宇, 黎斌林, 李新然. 云南省农旅融合发展实证分析与模式构建——基于VAR模型的检验[J]. 生态经济, 2020, 36(6): 135-141. (  0) 0) |

| [32] |

武红, 谷树忠, 关兴良, 等. 中国化石能源消费碳排放与经济增长关系研究[J]. 自然资源学报, 2013, 28(3): 381-390. (  0) 0) |

| [33] |

陈浩, 陆林. 都市圈旅游空间研究[M]. 北京: 科学出版社, 2017.

(  0) 0) |

| [34] |

钱佳. 基于高铁网络化的中国城市旅游空间格局演变及优化研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2015.

(  0) 0) |

2021

2021