党的二十大报告作出“发展海洋经济, 保护海洋生态环境, 加快建设海洋强国”的战略部署, 2025年政府工作报告进一步强调要“大力发展海洋经济”, 彰显了海洋经济在当下国家经济布局中的关键地位。海洋经济韧性建设是发展海洋经济的重点。然而, 近海生态污染、全球贸易摩擦、极端天气频发等多重挑战, 暴露出中国海洋经济系统在抗冲击能力、恢复增长、产业结构转型等方面的韧性短板。海洋经济韧性建设需要新动能。海洋新质生产力以海洋科技创新为引领, 通过引入新技术、新要素、新业态, 实现海洋领域劳动者、劳动资料和劳动对象三种生产要素及其优化组合的跃升。因地制宜发展海洋新质生产力不仅为海洋经济注入技术、数据、人才等核心要素, 更通过产业融合、模式创新重塑海洋经济的动力机制, 推动中国从海洋大国向海洋强国转变; 海洋经济韧性建设则为海洋新质生产力的发展提供稳定的应用场景与系统支撑平台。厘清海洋新质生产力与海洋经济韧性的耦合协调关系, 对于培育海洋新质生产力增长点、保持海洋经济系统稳定具有重要意义。

一、文献综述“韧性”这一概念最早应用于物理学, 指系统受压后恢复原状态的能力。随后, Martin等学者将韧性引入经济领域。经济韧性是指经济体在面对各种内外部冲击时, 能够保持稳定运行、快速恢复并适应新情况, 甚至实现转型升级和持续发展的能力。[1]目前, 学术界主要围绕区域经济韧性和城市经济韧性展开研究, [2][3][4][5]而针对海洋经济韧性的研究相对匮乏, 且主要集中于指标测度和影响因素方面。关于海洋经济韧性的测度, 赵良仕等参考Martin的方法采用海洋经济核心变量测算海洋经济韧性; [6][7]韩增林等从抵抗恢复能力、适应调整能力和创新转型能力等维度构建海洋经济韧性指标体系; [8]王泽宇等从抵御能力、恢复能力、再组织能力、更新能力等维度构建海洋经济韧性评价指标体系。[9][10]关于海洋经济韧性的影响因素, 宋磊等研究发现, 产业结构、创新水平和制度因素对海洋经济韧性有显著正向影响; [11]汪永生提出海洋科技创新能够提升本地区的海洋经济韧性, 并且对周边地区发挥正向空间溢出效应; [12]马聪聪等研究发现, 数字金融和海洋经济韧性存在显著的正相关关系; [13]张卓群等研究发现, 创新发展政策能够提升沿海城市海洋经济韧性; [14]Yu等研究政府命令型和市场激励型环境规制对海洋经济韧性的影响, 发现协同环境规制与海洋经济韧性之间存在显著正相关关系。[15]

新质生产力概念提出以来, 受到学术界的广泛关注。学者们对新质生产力的内涵特征、水平测度、实现路径及时空演变展开了丰富讨论。[16][17][18][19]具体到海洋领域, 相关文献大多围绕新质生产力与海洋经济高质量发展、海洋新质生产力内涵与测度展开, 缺少对海洋新质生产力与海洋经济韧性耦合协调发展的定量研究。纪建悦等对海洋领域新质生产力的提出逻辑、多维内涵等理论问题进行探讨; [20]谢宝剑等探讨了海洋新质生产力的理论内涵与实践价值, 剖析其推动海洋经济高质量发展的逻辑与路径; [21]梁晨露等通过实证研究发现, 新质生产力能够通过技术创新、产业结构升级和优化资源配置三条路径赋能当地海洋经济高质量发展, 同时为周边地区的海洋经济发展提供动力; [22] Jin等从科技生产力、数字生产力和绿色生产力三个维度对海洋新质生产力进行测度, 分析海洋新质生产力的时空演变特征; [23]杨丽华等基于熵权—序关系的博弈论组合赋权法测度了中国海洋新质生产力的发展水平, 进一步分析其空间关联网络结构特征。[24]

综上所述, 现有研究分别针对海洋新质生产力与海洋经济韧性进行深入探讨, 为本研究奠定了重要基础, 但仍存在进一步研究的空间。一是关于海洋新质生产力的研究多为定性研究, 定量研究相对较少; 二是关于新质生产力与经济韧性之间的研究较少, 且多聚焦于农业领域。基于此, 本研究将海洋新质生产力与海洋经济韧性有机结合, 通过构建海洋新质生产力与海洋经济韧性综合评价指标, 运用耦合协调度模型、障碍度模型和双向固定效应模型实证考察二者的耦合协调关系及影响因素。

二、海洋新质生产力与海洋经济韧性的耦合机理 (一) 海洋新质生产力对海洋经济韧性的作用机理 1、海洋新质生产力发展能有效提升海洋经济的抵抗与恢复能力首先, 海洋新质生产力发展能有效推动新型海洋基础设施建设, 保障海洋产业供应链的稳定畅通, 提高海洋经济抵抗风险与恢复能力。采用新型抗腐蚀材料建设海上钻井平台、港口设施等, 能够增强其抵御台风、海啸等自然灾害以及应对海洋环境侵蚀的能力。建立海洋观测网络、海上数据通信基站以及更精准、高效的海洋灾害监测预警系统, 不仅能够提前准确预报灾害, 还能在灾害发生时保障信息畅通, 便于快速组织救援和恢复生产, 从而增强海洋经济韧性。其次, 借助大数据、人工智能、卫星遥感等海洋新质生产力中的关键技术, 收集分析海洋环境、海洋资源等数据, 帮助渔业确定最佳捕捞区域、养殖品种和养殖密度, 进行远程养殖监控与管理, 能够提高生产效率和质量, 降低成本与风险, 增强渔业经济竞争力, 进一步提升海洋经济系统的风险抵抗能力。最后, 海洋新质生产力强调绿色技术应用, 通过生物技术和生物治理工具开展海洋生物资源的保护和增殖工作, 如蓝碳生态系统修复、人工鱼礁投放、海洋牧场建设等, 可以提升海洋生态系统的稳定性和抗干扰能力, 保障海洋生物的多样性, 使其在面临资源波动等问题时能快速恢复。

2、海洋新质生产力发展能有效提升海洋经济的适应与调整能力首先, 海洋新质生产力能够促进海洋产业结构优化升级。一方面, 推动海洋产业向高端化、智能化、绿色化转型, 促使传统海洋捕捞业转向现代化远洋渔业, 驱动海洋制造业迈向高附加值的装备制造与海洋新能源开发领域, 增强海洋经济适应性; 另一方面, 培育提升第二、第三产业比重的新业态、新模式, 如海洋信息服务业、智慧海洋旅游以及海洋文化创意产业等, 增强海洋经济的调整能力。其次, 海洋新质生产力的发展能够通过发展高附加值的新兴海洋产业吸引社会资本参与, 同时, 凭借凸显海洋经济在国家发展中的战略地位、契合创新驱动与可持续发展需求, 促使政府出台产业规划、科研补贴、税收优惠、风险共担、产权保护等政策给予大力支持, 进而全方位提升海洋经济在面对复杂多变环境时的适应与调整能力。最后, 海洋新质生产力正通过驱动全球海洋治理体系的完善与革新, 强化与周边国家及国际海洋组织的合作与对话, 深化互利共赢的海洋合作关系, 提升海洋经济的国际化水平和适应能力。

3、海洋新质生产力发展能有效提升海洋经济的创新与转型能力首先, 海洋新质生产力能够推动海洋装备、海洋生物医药等新兴产业和海洋电子信息、深海开发等未来产业的发展, 为海洋经济注入新的活力和培育新的增长点。其次, 海洋新质生产力的核心要素是科技创新, 海洋新质生产力的发展需要大量跨学科、高素质的创新人才, 吸引海洋科学、工程技术、信息技术等多领域人才投身海洋经济, 研发更多适应海洋环境变化和市场需求的新技术、新产品、新服务。最后, 海洋新质生产力能促进海洋产业与其他相关产业的深度融合, 如海洋产业与陆域产业、服务业与制造业的融合, 形成更广泛的产业协同效应, 提升海洋经济的创新与转型能力。

(二) 海洋经济韧性对海洋新质生产力的作用机理中国海洋经济正在从“规模扩张”向“质量—韧性并重”转型, 该过程孕育的海洋新质劳动者、海洋新质劳动对象、海洋新质劳动资料为海洋新质生产力的培育、发展和应用提供了坚实基础。

在海洋新质劳动者层面, 海洋经济韧性通过构建复合型人力资本体系, 推动劳动者技能结构与组织模式革新。数字孪生工程师、蓝碳分析师等新兴职业群体依托虚拟现实培训系统与全球知识协作网络, 形成“危机应对—技术迭代—能力升级”的动态循环。在海洋新质劳动对象方面, 海洋经济韧性助力冲破既有技术障碍, 通过拓展资源开发维度, 推动劳动对象从传统生物资源向空间资源、景观资源、能源资源扩展; 同时, 促使海洋生物资源利用由粗放转向精细、高附加值模式, 从单纯捕捞迈向综合利用, 如提取生物活性物质用于高端产业, 优化劳动对象利用结构, 为海洋新质生产力的产业化应用搭建广阔舞台。在海洋新质劳动资料方面, 一方面, 海洋经济稳定发展为购置和更新先进劳动资料提供资金保障; 另一方面, 海洋产业结构优化升级, 衍生智能化、数字化、高级化的海洋新质劳动资料, 可实现生产工具系统的代际跃迁。

三、研究设计 (一) 评价指标体系构建海洋新质生产力的基本内涵是海洋领域劳动者、劳动资料和劳动对象三种生产要素及其优化组合的跃升。本研究参考已有文献, [17][18][24]结合生产力系统的构成要素特征, 从海洋新质劳动者、海洋新质劳动对象和海洋新质劳动资料三个维度构建综合指标体系。具体指标体系如表 1所示。

|

|

表 1 海洋新质生产力评价指标体系 |

海洋经济韧性的测量方法主要有单指标法和综合指标法。单指标法虽然简单直观, 但仅通过一个核心变量来衡量, 无法全面反映系统的多维度特征, 有一定的局限性。故本研究从抵抗与恢复能力、适应与调整能力和创新与转型能力三个维度构建海洋经济韧性评价指标体系, 具体指标体系如表 2所示。

|

|

表 2 海洋经济韧性评价指标体系 |

熵值法作为客观赋权的一种方法, 通过熵衡量各指标的离散程度来确定权重。依据熵值法的计算步骤分别测算海洋新质生产力与海洋经济韧性的综合评价指数。首先, 进行标准化处理; 其次, 计算指标的信息熵及冗余度; 再次, 计算各指标权重; 最后, 加权得到海洋新质生产力与海洋经济韧性的综合评价指数。具体计算公式见相关参考文献。[25]

2、修正耦合协调模型耦合协调度模型是一种用于评价系统之间以及系统内部各要素之间相互作用与协同发展水平的方法。本研究采用修正的耦合协调度模型来测度海洋新质生产力与海洋经济韧性的耦合协调关系。[26]公式为:

| $ \begin{align*} & C=\sqrt{\left[1-\left(U_{2}-U_{1}\right)\right] \times \frac{U_{1}}{U_{2}}} \end{align*} $ | (1) |

| $ \begin{align*} & T=\alpha U_{1}+\beta U_{2} \end{align*} $ | (2) |

| $ \begin{align*} & D=\sqrt{C \times T} \end{align*} $ | (3) |

式中,

|

|

表 3 耦合协调度等级分类 |

海洋新质生产力与海洋经济韧性的耦合协调发展与两个子系统及其构成要素密切相关, 为了有效促进两系统耦合协调发展, 借助障碍度模型诊断影响两者耦合协调发展的障碍因子。公式为:

| $ \begin{equation*} T_{i j}=1-m_{i j} \end{equation*} $ | (4) |

| $ \begin{equation*} Q_{i j}=\frac{T_{i j} W_{j}}{\sum\nolimits_{j=1}^{n}\left(T_{i j} W_{j}\right)} \times 100 \% \end{equation*} $ | (5) |

式中,

本研究选取2012—2022年中国11个沿海省份数据。原始数据来源于《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国海洋经济统计年鉴》《中国海洋生态环境状况公报》以及工业和信息化部的相关数据等。其中, 少量缺失值采用线性插值法补齐。

四、海洋新质生产力与海洋经济韧性耦合协调度时空特征分析 (一) 耦合协调度时序变化特征根据上述指标体系和方法计算出2012—2022年海洋新质生产力与海洋经济韧性耦合协调度, 其时序变化趋势如图 1所示。

|

图 1 海洋新质生产力与海洋经济韧性耦合协调度的时序变化 |

从总体上看, 沿海地区耦合协调度均值由2012年的0.29增长至2022年的0.51, 从中度失调向勉强协调转变, 距离优质协调仍有较大发展空间。海洋新质生产力与海洋经济韧性的耦合协调是推动海洋经济高质量发展的重要路径。海洋新质生产力以创新性、融合性、渗透性为核心特征, 通过数字技术、清洁能源、智能装备等前沿领域的突破性应用, 为海洋经济注入强劲动能。海洋经济韧性所强调的抗风险能力、资源循环能力和系统自适应能力, 又为海洋新质生产力的深化拓展提供了场景支撑, 最终实现生态保护、产业升级与科技创新的协同共振。

从区域层面来看, 三大海洋经济圈耦合协调度均呈现上升趋势, 并表现出“东部 > 南部 > 北部”的特征。东部海洋经济圈耦合协调度逐渐由轻度失调向初级协调转变, 南部海洋经济圈和北部海洋经济圈耦合协调度一直处于失调状态。

从省级层面来看, 沿海省份耦合协调度分化显著。2012年沿海省份耦合协调度整体偏低, 均处于失调状态。2022年, 广东为良好协调, 江苏为中级协调, 上海为中级协调, 海洋新质生产力与海洋经济韧性两大系统互动密切且高效, 达到了一种共同发展的稳定状态。浙江、山东呈追赶态势, 耦合协调度逐步提升, 具备较强的创新驱动力和资源整合能力, 在推动海洋新质生产力与海洋经济韧性融合发展方面成效显著, 起到了良好的示范引领作用。广西、海南等为滞后型, 受传统产业依赖、海洋新质生产力培育滞后制约, 协同升级缓慢, 需精准补短板、破除路径依赖, 推动海洋经济协同发展。

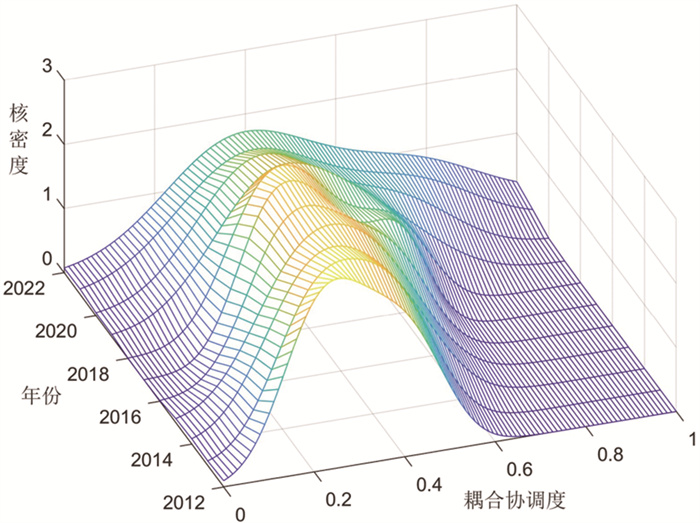

图 2为耦合协调度核密度估计图。从分布位置上看, 2012—2022年核密度曲线逐渐右移, 表明整体上海洋新质生产力与海洋经济韧性耦合协调度逐步提高。从分布形态上看, 峰值在观测期间显著下降, 曲线宽度逐渐增大, 核密度曲线愈发“扁平化”, 表明沿海省份海洋新质生产力与海洋经济韧性耦合协调度的绝对差距逐渐扩大。从极化现象上看, 曲线呈“单峰—双峰—单峰”的变化特征, 说明耦合协调度的分化趋势存在由弱变强再变弱的现象, 在2017年前后存在明显的两极分化。

|

图 2 海洋新质生产力与海洋经济韧性耦合协调度核密度估计 |

本研究运用ArcGIS对2012—2022年海洋新质生产力与海洋经济韧性耦合协调度进行可视化分析(图 3)。从空间分布来看, 海洋新质生产力与海洋经济韧性耦合协调度从“失调主导”向“协调扩散”演进, 呈现“双极高地、滞后连片”的特征。

|

图 3 海洋新质生产力与海洋经济韧性耦合协调度空间分布特征 注: 基于自然资源部标准地图服务网站下载的审图号为GS(2024)0650号的标准地图制作, 底图无修改。 |

在北部海洋经济圈中, 山东的耦合协调度持续领先, 率先突破0.5阈值, 进入协调状态; 天津、河北处于轻度失调状态, 在空间上形成“北部失调带”。山东凭借深厚科研底蕴、完善产业布局以及强力政策扶持, 积极响应国家海洋强国战略, 实现海洋新质生产力与海洋经济韧性的高效协同, 引领北部海洋经济迈向新高度。

在东部海洋经济圈中, 上海、江苏和浙江的耦合协调度呈现同步提升的发展格局。上海作为国际大都市, 在海洋金融、高端航运服务等领域优势突出, 为区域海洋经济注入资金与信息流; 江苏依托雄厚的制造业基础, 向海洋装备制造、精细化工等产业发力, 提供坚实的物质支撑; 浙江凭借其在数字经济和电子商务领域的成就, 为区域内海洋经济的数字化转型和市场拓展注入新的活力。此外, 长三角一体化的深入推进, 加强了人才、科研成果等创新要素自由流动, 有利于实现区域协同发展。

在南部海洋经济圈中, 广东的耦合协调度远高于福建、广西和海南, “一核独强”特征鲜明, 地区差距不断扩大。尽管广西和海南的海洋空间广阔, 海洋矿产资源丰富, 但这两个省份的海洋产业基础相对较弱, 海洋产业增长支柱不够强劲, 尤其是海南沿海的旅游产业, 容易受到如新冠肺炎疫情等重大突发公共事件的影响。一方面, 广东依托粤港澳大湾区“科技—金融—产业”三角循环体系, 通过创新要素的规模报酬递增和制度型开放的红利释放, 推动海洋新质生产力与海洋经济韧性协调发展; 另一方面, 广东凭借其先发优势形成的“政策洼地”与“技术高地”, 持续吸引周边省份优质资源流入, 资源流动的马太效应强化了区域发展的差异。

五、海洋新质生产力与海洋经济韧性耦合协调度影响因素分析 (一) 耦合协调系统内部障碍因子分析分别计算出海洋新质生产力子系统和海洋经济韧性子系统的障碍度, 按照障碍度大小对障碍因子进行排序, 将各省份各年份排名前三的障碍因子称为主要障碍因子, 筛选结果见表 4。

|

|

表 4 海洋新质生产力—海洋经济韧性指标层主要障碍因子 |

在海洋新质生产力子系统中, 排名前三的主要障碍因子分别为集成电路人均产量(

在海洋经济韧性子系统中, 排名前三的主要障碍因子分别为海洋科技专利授权数量

结合已有研究, [28][29]本研究选取五个解释变量作为可能的影响因素。具体如下:

(1) 经济发展水平(lngdp) : 用国内生产总值取自然对数衡量。经济高速增长不仅会使产业结构向高端化、智能化、绿色化转变, 推动海洋新能源、海洋生物医药等新兴海洋产业的发展, 还能扩大市场需求, 引导海洋产业创新, 全方位提升耦合协调度。

(2) 金融发展水平(fin) : 用金融机构存贷款总额占国内生产总值的比重衡量。推动海洋新质生产力与海洋经济韧性的耦合发展离不开资金支持, 技术研发、基础设施升级、人才培育等关键环节均需要持续的资金投入。此外, 资金还能通过优化资源配置, 加速科技成果向海洋产业转化, 增强产业链抗风险能力。

(3) 地方政府对科技的重视程度(ste) : 用科学技术财政支出占总财政支出的比重衡量。一方面, 政府可以通过制定科技发展规划、设立专项基金等措施, 引导要素资源向科技创新领域聚集, 促进海洋新质生产力与海洋经济韧性的耦合发展; 另一方面, 政府的过多干预可能导致资源配置效率低下、企业创新动力不足、扭曲市场信号等, 影响海洋新质生产力与海洋经济韧性的耦合效果, 阻碍经济高质量发展。

(4) 环境规制(er) : 用工业污染治理完成投资占工业增加值的比重衡量。环境规制不仅直接影响企业的生产行为和环保决策, 还会引致劳动力行为变化、产业转型升级、相关技术变革及环境基础设施要素变化, 进而对新质劳动力水平和生产力发展产生深远影响。合理的环境规制有助于保护海洋生态环境, 减少因生态破坏导致的海洋经济波动, 增强海洋经济抵抗外部冲击的能力。

(5) 外商直接投资额(lnfdi) : 用外商直接投资额取自然对数衡量。外商直接投资不仅能够为地区经济发展提供直接的资金供给, 还能在一定程度上实现国外技术外溢, 推动技术迭代, 为海洋新质生产力发展注入活力。此外, 外资流向高附加值环节促使海洋经济从传统捕捞、运输向海洋大数据、蓝色碳汇等新兴领域延伸, 形成多元产业生态, 提升系统稳定性。然而, 过度依赖外商直接投资可能导致技术路径锁定或资源过度开发, 需要通过政策引导确保外资投向与可持续发展目标相匹配, 实现效率与韧性的动态平衡。

2、模型构建本研究认为, 耦合协调度虽然在0~1之间连续分布, 但并非严格意义上的受限因变量, 故采用双向固定效应模型, 探究影响海洋新质生产力与海洋经济韧性耦合协调度的关键因素。具体公式如下:

| $ D_{i, t}=\beta_0+\beta_1 ln g d p+\beta_2 f i n+\beta_3 s t e+\beta_4 e r+\beta_5 ln f d i+\mu_i+\theta_t+\varepsilon_{i, t} $ | (6) |

式中,

回归结果如表 5所示。经济发展水平(lngdp)的回归系数在1%的水平上显著为正, 说明经济高速发展使更多资金注入科学研究, 吸引顶尖人才汇聚, 推动海洋产业多元化、高端化发展, 增强海洋经济韧性, 助力海洋新质生产力与海洋经济韧性之间的协同共进。金融发展水平(fin) 的回归系数在1%的水平上显著为正, 表明随着金融规模持续扩张, 海洋新质生产力与海洋经济韧性之间的耦合程度也会相应增强。地方政府对科技的重视程度(ste)的回归系数显著为正, 说明政府在推动海洋新质生产力与海洋经济韧性耦合协调发展中起着关键引领作用。环境规制(er) 的回归系数在5%的水平上显著为正, 且其系数的绝对值最大。相比于其他影响因素, 环境规制对海洋新质生产力与海洋经济韧性的耦合协调度具有更大影响。这可能是因为环境规制直接作用于海洋新质生产力的发展方向。严格的环境标准促使企业加大在环保技术、清洁能源、资源循环利用等领域的研发投入, 这恰好与海洋新质生产力所强调的创新驱动、绿色发展相契合。此外, 环境规制具有强制性和持续性的特点。相较于其他一些影响因素, 环境规制能够在较长时间内保持相对稳定的政策导向, 为海洋新质生产力和海洋经济韧性的耦合协调发展提供持续的动力和保障。外商直接投资(lnfdi)的回归系数为正但并没有通过显著性检验, 且系数值较小。这可能是因为投向高新技术领域的外商直接投资具有正向技术溢出, 而资源开发型外商直接投资可能通过环境负外部性抑制可持续发展能力, 两者的对冲效应导致外商直接投资没有对海洋新质生产力与海洋经济韧性的耦合发展产生明显的促进作用。

|

|

表 5 耦合协调系统外部影响因素回归结果 |

为了确保回归结果的稳健性, 本研究进行了一系列检验。一是考虑极端值的影响, 对所有连续变量按1%和99%水平进行缩尾处理; 二是更换被解释变量, 部分学者提出了修正的耦合协调度模型, [26]选择修正模型计算耦合协调度替换原有的被解释变量; 三是更换估计方法, 耦合协调度介于0~1之间, 若直接对其进行双向固定效应回归, 参数估计结果也许有偏差, 同步使用Tobit模型分析海洋新质生产力与海洋经济韧性耦合协调关系的影响因素。稳健性检验结果如表 5列(2) 至列(4) 所示, 各影响因素的系数大小虽然存在一些差异, 但结果与上文分析基本一致, 验证了本研究结论的稳健性。

六、结论与建议 (一) 结论基于2012—2022年中国11个沿海省份数据, 运用耦合协调度模型、障碍度模型和双向固定效应模型对海洋新质生产力与海洋经济韧性的耦合协调关系及影响因素进行分析。主要结论如下:

第一, 2012—2022年, 中国海洋新质生产力与海洋经济韧性的耦合协调度逐步提高, 高协调发展度的地区数量增多。从空间分布来看, 海洋新质生产力与海洋经济韧性的耦合协调度存在明显的地区差异, 东部海洋经济圈内各省份耦合协调等级保持较高的一致性, 南部、北部海洋经济圈内各省份耦合协调等级存在较大差异。

第二, 障碍因子诊断结果表明, 海洋新质生产力与海洋经济韧性耦合协调发展的内部影响因素主要为海洋新质劳动资料、创新与转型能力、适应与调整能力。

第三, 外部影响因素研究结果表明, 经济发展水平、金融发展水平、地方政府对科技的重视程度以及环境规制能显著提升海洋新质生产力与海洋经济韧性的耦合协调度, 外商直接投资对耦合协调的影响不显著。

(二) 建议第一, 构建区域协同发展机制, 推动海洋经济圈动态平衡。针对三大海洋经济圈耦合协调度差异问题, 建立“梯度推进+优势互补”的区域协作模式, 东部海洋经济圈发挥引领作用, 聚焦智慧港口、海洋数字经济等领域打造标杆项目, 形成可复制的协同发展模式; 针对南部、北部海洋经济圈内省份协调等级差异较大的问题, 建立跨区域联动机制, 推动广东、山东等核心省份与周边地区在科技创新资源共享、产业链分工协作、要素流动配置等方面加强合作, 通过设立区域协作专项基金、共建跨区域产业园区、税收优惠等方式, 引导技术、人才、资本向低耦合协调地区流动, 逐步缩小区域差距。

第二, 强化科技创新与人才培育, 增强自主创新能力。加大对沿海省份先进装备制造、数字化基础设施的投入力度, 支持建设智能装备研发中心、工业互联网平台, 推动5G、物联网、人工智能等技术在海洋开发、临港制造、航运物流等场景的应用, 提升生产工具的智能化、绿色化水平; 强化企业创新主体地位, 鼓励高校、科研机构与沿海企业共建产学研用一体化平台, 加大对新材料、新能源、高端装备等领域的研发补贴和税收优惠, 培育一批掌握核心技术、具备转型能力的“专精特新”企业; 优化人才培养结构, 深度融合“海洋技术+数字经济”理念, 支持高校增设海洋智能装备、蓝碳技术等契合海洋新质生产力需求的学科专业, 定向培养兼具数字技术与海洋知识的复合型人才。

第三, 优化外部支撑体系设计, 强化政策协同效应。持续推进沿海地区产业结构升级, 依托临港经济、海洋服务业、数字经济等提升经济发展质量; 鼓励金融机构开发“海洋科技创新贷”“蓝碳债券”等特色产品, 缓解中小企业融资难题, 增强金融发展对耦合协调的支撑作用; 加大地方政府对科技的投入力度, 设立专项奖补资金支持关键核心技术攻关; 完善环境规制政策, 推行绿色发展导向的考核体系, 将资源集约利用、碳排放强度等指标纳入高质量发展综合绩效考核体系, 倒逼企业绿色创新和转型升级, 引导企业走绿色发展之路, 以良好生态反哺海洋新质生产力与海洋经济韧性提升。

| [1] |

Martin R, Sunley P, Tyler P. Local growth evolutions: recession, resilience and recovery[J]. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2015, 8(2): 141-148. DOI:10.1093/cjres/rsv012

(  0) 0) |

| [2] |

Chacon-Hurtado D, Kumar I, Gkritza K, et al. The role of transportation accessibility in regional economic resilience[J]. Journal of Transport Geography, 2020, 84: 102695. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2020.102695

(  0) 0) |

| [3] |

隋建利, 吕文强. 从"脆弱性" 到"韧性": 中国经济在险增长的脆弱性溯源与韧性解构[J]. 中国工业经济, 2023, 34(5): 25-38. (  0) 0) |

| [4] |

郭爱君, 张小勇, 李菁. 网络基础设施建设与城市经济韧性———基于"宽带中国" 示范性城市建设的准自然实验[J]. 财贸研究, 2023, 34(5): 25-38. (  0) 0) |

| [5] |

杨思莹, 白桦, 李政. 中央财政转移支付强化资源枯竭型城市经济韧性了吗?[J/OL]. 系统工程理论与实践, 1-24[2025-11-05].

(  0) 0) |

| [6] |

赵良仕, 胡润, 孙才志. 中国海洋经济韧性与海洋经济效率协调关系研究[J]. 海洋经济, 2021, 11(1): 90-99. (  0) 0) |

| [7] |

余璇, 胡求光, 蒋伟杰. 海岸带经济韧性评估及其对涉海企业TFP的影响研究[J]. 海洋通报, 2024, 43(4): 557-568. (  0) 0) |

| [8] |

韩增林, 朱文超, 等. 中国海洋渔业经济韧性与效率协同演化研究[J]. 地理研究, 2022, 41(2): 406-419. (  0) 0) |

| [9] |

王泽宇, 王焱熙. 中国海洋经济弹性的时空分异与影响因素分析[J]. 经济地理, 2019, 39(2): 139-145. (  0) 0) |

| [10] |

Wei Y Z, Cui Q, Liu Y H. An assessment for marine economic resilience and exploration of enhancement strategies: a case study of China[J]. Marine Policy, 2025, 174: 106597. DOI:10.1016/j.marpol.2025.106597

(  0) 0) |

| [11] |

宋磊, 赵明睿, 唐云清. 中国沿海地区海洋经济韧性时空分异及影响因素分析[J]. 辽宁师范大学学报(自然科学版), 2022, 45(3): 377-387. (  0) 0) |

| [12] |

汪永生. 中国海洋经济韧性发展的空间网络结构研究[J]. 地域研究与开发, 2023, 42(3): 7-12. (  0) 0) |

| [13] |

马聪聪, 陈晓宇. 海洋经济韧性时空演化特征及数字金融对其影响研究[J]. 中国渔业经济, 2023, 41(2): 63-72. (  0) 0) |

| [14] |

张卓群, 冯潇, 孙念新. 创新发展政策对沿海城市海洋经济韧性的影响研究———来自海洋经济创新发展示范城市的证据[J]. 城市问题, 2024, (10): 27-36. (  0) 0) |

| [15] |

Yu L, Guo Z, Ji J. Environmental regulation and marine economic resilience: an institutional synergy perspective[J]. Marine Pollution Bulletin, 2024, 205: 116643. DOI:10.1016/j.marpolbul.2024.116643

(  0) 0) |

| [16] |

刘伟. 科学认识与切实发展新质生产力[J]. 经济研究, 2024, 59(3): 4-11. (  0) 0) |

| [17] |

韩文龙, 张瑞生, 赵峰. 新质生产力水平测算与中国经济增长新动能[J]. 数量经济技术经济研究, 2024, 41(6): 5-25. (  0) 0) |

| [18] |

周文, 许凌云. 再论新质生产力: 认识误区、形成条件与实现路径[J]. 改革, 2024, (3): 26-37. (  0) 0) |

| [19] |

董庆前. 中国新质生产力发展水平测度、时空演变及收敛性研究[J]. 中国软科学, 2024, (8): 178-188. (  0) 0) |

| [20] |

纪建悦, 迟宇航, 曹绍朋. 海洋新质生产力的提出逻辑、多维内涵与评价框架研究[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2024, (5): 1-12. DOI:10.16497/j.cnki.1672-335X.202405001 (  0) 0) |

| [21] |

谢宝剑, 李庆雯. 新质生产力驱动海洋经济高质量发展的逻辑与路径[J]. 东南学术, 2024, (3): 107-118. (  0) 0) |

| [22] |

梁晨露, 陈小龙, 张洁, 等. 新质生产力赋能海洋经济高质量发展的机制与效应[J]. 海洋通报, 2025, 44(1): 131-143. (  0) 0) |

| [23] |

Jin X, Wang Y, Yin K. Research on the measurement and spatiotemporal evolution characteristics of new quality productive forces in China's marine economy[J]. Frontiers in Marine Science, 2024, 11.

(  0) 0) |

| [24] |

杨丽华, 王伟, 毛伟, 等. 中国海洋新质生产力空间关联网络结构及驱动因素[J]. 经济地理, 2025, 45(4): 13-25. (  0) 0) |

| [25] |

王军, 朱杰, 罗茜. 中国数字经济发展水平及演变测度[J]. 数量经济技术经济研究, 2021, 38(7): 26-42. (  0) 0) |

| [26] |

王淑佳, 孔伟, 任亮, 等. 国内耦合协调度模型的误区及修正[J]. 自然资源学报, 2021, 36(3): 793-810. (  0) 0) |

| [27] |

赵领娣, 孙兆旭. 海岸带城市经济发展质量与生态韧性协同发展演化及空间收敛特征[J]. 经济地理, 2023, 43(7): 119-129. (  0) 0) |

| [28] |

杜军, 麦雪莲, 麦小妹, 等. 基于空间计量模型的新质生产力对海洋经济高质量发展影响研究[J]. 海洋通报, 2025, 44(1): 117-130. (  0) 0) |

| [29] |

侯毅, 赵华. 数字经济赋能海洋经济高质量发展的机制与路径[J]. 华东经济管理, 2024, 38(12): 76-85. (  0) 0) |

2025

2025