企业集团资金归集,又称资金清扫、资金集中管理,是指在不影响各成员企业正常业务的前提下,集团总部将成员企业的资金集中到指定账户,由集团总部对各成员企业的资金实施统一调度、统一管理、统一运用和监控的一种财务管理方式。① [1](P154)资金归集涉及多个主体,商业银行是其中不可或缺的环节。近年来,随着经济波动的加剧,这种资金集中管理方式暴露出的问题越来越多。

① 企业发展到一定阶段可能会采用企业集团的组织形式,以集团章程的方式明确集团成员的权利义务。一般而言,企业集团由集团决策管理层(一般既非独立法人,也非经营实体)、集团核心企业(也称集团公司或母公司,是独立法人,通常为集团内子公司、分公司的投资主体)、集团全资子公司、集团控股子公司、集团参股公司、集团分公司等主体组成。本研究以“集团总部”一词指代企业集团中集团决策管理层、集团核心企业的集合,以“成员企业”指代其他组成企业集团的主体的集合。

2019年1月,苏州某上市公司(以下简称“康某”)突然“爆雷”,在银行账户显示存款余额高达122亿余元的情况下,无力兑付10亿元的短期融资债券。根据中国证监会在行政处罚决定书中披露的资料,康某通过虚构销售业务、虚构采购等方式进行财务造假,将资金体外循环作为造假所需业务收入回款,再根据与涉案银行签订的账户资金归集协议(即《现金管理业务合作协议》),将其账户资金实时归集到康某所属企业集团母公司的银行账户中,但银行对账单上却并不显示该公司与母公司账户间自动上存下划的归集交易。因此,广大中小股民所见的信息是上市公司康某银行存款122亿元,而其实际账户余额却为0。② 2024年6月12日,中国证监会公布结案通知书,康某的“资金归集门”基本落下帷幕。③虽然最终结论认定上市公司康某“财务造假”,而非控股股东“资金侵占”,④相关资金归集协议被视为财务造假的“障眼法”,但商业银行在提供资金归集服务时的尽职审查义务、对审验机构的如实告知义务以及相关法律责任在这一案件中受到关注。有受害人因此起诉涉案银行,要求该行对其高达51.4亿元的投资损失承担赔偿责任。⑤无独有偶,2023年5月,拥有43亿元银行存款的亿利洁能公司将39亿元存放于母公司账户集中统一管理,导致自身7亿元票据无法兑付,也引发广大投资者对商业银行在企业集团资金归集中应承担何种义务的诘问。[2]

② 证监会披露的资料显示,康某的控股股东与北京某银行西单支行签订了《现金管理业务合作协议》,康某等子公司在该银行账户的资金全部被实时、全额归集到其母公司在该银行的账户,尽管后者只持有康某大约24%的股份。康某的银行账户各年末实际余额为0,但由于该银行以应计余额方式隐瞒相关数据,康某的真实财务状况直至案发后才被公众所知。参见中国证监会〔2020〕71号行政处罚决定书。

③ 2024年12月6日,江苏省苏州市中级人民法院对该案中相关人员的法律责任进行宣判,但证监会对资金归集等行为的调查结束于2024年6月12日。

④ 二者的主要区别在于:财务造假的责任主体是上市公司康某,资金侵占的责任主体是其控股股东。

⑤ 参见涉案银行于2022年4月22日发布的《关于收到应诉通知书的公告》。

争议也就由此产生。企业集团的资金归集行为与现代公司的独立法人人格制度极易产生冲突,若监管不严,还可能成为大股东侵吞子公司资产的通道。从理论上讲,子公司尤其是上市子公司的中小股东可以通过诉讼的方式维护自己的合法权益,金融机构在明知委托人行为违规却仍然提供存款证明予以配合或帮助隐瞒重要事实时,应与委托人等责任主体共同赔偿由此造成的损失。⑥但是在实践中,中小股东(民)维权之难有目共睹。当前,直接涉及资金归集的法律规范稀缺,相关部门规章普遍以避免国有资产流失为制定目的。⑦ 2015年发布的《中国人民银行关于进一步便利跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务的通知》虽明确规定商业银行有尽职审查义务,但其制定初衷是反洗钱与反恐怖融资。基于此,本研究将从子公司中小股东(民)权益保护的角度出发,就商业银行在企业集团资金归集中应承担的义务,以及怠于履行义务甚至违规提供服务时的法律责任问题进行探讨。

⑥ 参见《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》(法释〔2022〕2号)。

⑦ 参见财政部《企业国有资本与财务管理暂行办法》(财企〔2001〕325号)。

二、“资金归集”的类型梳理与研究范围的厘定现行法对资金归集行为缺乏比较明确的规范定义。一般认为,资金归集有广义与狭义之分。广义的资金归集行为主体不仅包括企业集团,而且包括行政机关、事业单位、小微企业和自然人等。大到跨国公司,小到多账户自然人储户,都可以通过资金归集的方式对各账户资金进行管理。在资金归集过程中,银行的资金结算系统会按照资金归集方与被归集方事先设定的条件或调拨指令,实现对账户中资金的调拨。[3]狭义的资金归集仅指企业集团内部集团总部与成员企业之间的资金集中管理方式。本研究的初衷是子公司尤其是上市子公司中小股东(民)的权益保护,故研究对象仅限于狭义的资金归集。

企业集团的资金归集,按照集团层面有无专门财务公司参与,大致可分为财务公司型资金归集与非财务公司型资金归集两种。二者的共同点是都离不开商业银行的参与,区别在于商业银行在其中扮演的角色不同。就前者而言,集团内各成员企业的资金都集中到专门财务公司,由财务公司在商业银行统一开设账户,商业银行根据财务公司的要求将资金“上划下拨”。在该模式下,财务公司事实上扮演着企业集团“内部银行”的角色,对集团资金直接进行管理,资金实际上是在财务公司的银行账户间流转,商业银行仅是资金存放的“仓库”和资金流动的“结算通道”。就后者而言,集团母公司、各成员企业都在商业银行开设有账户,商业银行与集团财务部门对接,以跨主体资金归集的方式统一管理集团内各成员企业的账户资金。由于各账户主体享有独立的法律地位,其财务本应相互独立运作,资金归集动摇了这种独立性,故该业务不仅容易引发法律纠纷,也存在严重的金融隐患。如果商业银行对母子公司间的资金往来审查不严,甚至为了招揽业务主动隐瞒母子公司间资金往来的真实情况,《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》中的很多基础性制度将不可避免地被架空,上市公司的货币资产也将沦为无人监管的“黑洞”。为避免这种情况的发生,按照商业银行的公共性理论,此时商业银行不能仅扮演“结算通道”的角色,还要承担一定的监管职责。⑧ [4]

⑧ 商业银行公共性理论认为,商业银行兼具商业性和公共性,其公共性来源于金融行业作为受管制行业的特殊性。正如有学者所言:“由于商业银行准入的困难,一旦准入,商业银行就获得了特许权价值,这是一种法律特权。它来自于公共领域,并被国家有权机关所赋予。根据权利义务相一致的朴素的法学原理,获得特许权者理应承担一定的义务,承担义务的多寡与特许权价值的大小应成正比。”

遗憾的是,与财务公司的业务规范要求相比,当前非财务公司型资金归集中商业银行的业务行为缺乏必要的规范约束。财务公司是经原中国银保监会批准设立的持牌非银金融机构,办理成员单位之间的资金转账结算是其核心业务之一,故相关监管一直非常严格。例如,原中国银保监会明确规定财务公司必须对所属企业集团提供的报表资料的真实性、准确性、完整性负责,⑨中国证监会也规定集团财务公司对上市公司参与的资金归集业务负有审查公开文件、风险告知、配合风险处置等义务。⑩相比之下,非财务公司型资金归集中商业银行的业务行为,既处于国家对银行业务监管和对财务公司业务监管的空白地带,又处于金融监管与民事立法的灰色地带。近年来该类案件频发,与相关监管的缺失有关。基于此,本研究的研究范围进一步聚焦,仅限于非财务公司型资金归集中商业银行的审查义务和法律责任。

⑨ 参见《企业集团财务公司管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令2022年第6号)。

⑩ 参见《中国证监会、中国银保监会关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48号)。

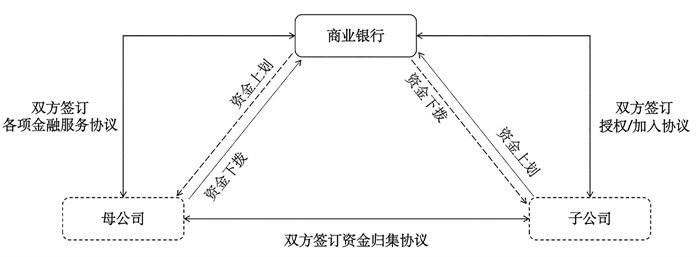

三、非财务公司型资金归集的特殊性及对商业银行的挑战一般而言,在非财务公司型资金归集中,商业银行对企业集团提供资金归集服务前,集团母公司会提前与成员企业签订资金归集协议,并在指定商业银行开立主账户和子账户。随后,母公司与商业银行签订现金管理合作协议等金融服务协议,成员企业(核心是子公司)与商业银行签订授权或加入协议。所有协议签署完毕后,商业银行才会通过电子系统实现公司间账户余额的“上划下拨”、余额借贷、收益计算等功能。具体流程如图 1所示。

|

图 1 非财务公司型资金归集流程 |

该模式下的资金归集表现为:特定范围内的主体将其资金存于商业银行,商业银行再将该资金按照协议或母公司的指令归集到特定账户,由母公司决定其用途。这种“由特定主体来,向特定主体去”的资金流向特征,非常接近委托贷款的业务模式,故在经济学、会计学等领域,资金归集业务多被纳入委托贷款的范畴。2018年,原中国银监会颁布《商业银行委托贷款管理办法》,其第3条也是将资金归集行为认定为商业银行“现金管理项下委托贷款”。然而,与传统“一对一”的委托贷款相比,“多对多”的企业集团资金归集要复杂得多。

首先,在资金归集中,资金的具体来源和去向不确定。在委托贷款业务中,出借人将资金委托给银行,再由银行将该笔资金以贷款的形式发放给确定的借款人,资金来源和去向是明确的,[5]资金归集则不然。在资金来源方面,集团内所有参与资金归集的成员企业都通过签订加入协议或授权协议的方式概括同意了母公司对自身资金的“上划下拨”。当子公司账面余额出现协议约定的情形时,商业银行会自动以实时归集或定额归集的方式将该余额向上划转至母公司的主账户。在资金去向方面,相关资金由母公司根据集团整体状况进行统一调配,有对外支付需求的成员公司按需向母公司申请。换言之,在企业集团的资金归集业务中,虽然主体范围限制在加入协议的集团成员企业之间,但出借人与借款人具体是谁,加入时并不确定,各成员企业皆有可能。

其次,在资金归集中,商业银行扮演的角色更为复杂。委托贷款中各主体间的法律关系比较简单,出借人、银行、借款人之间形成委托代理法律关系,银行作为中间人收取服务费。[6](P178)但在资金归集业务中,商业银行不仅接受母公司的委托,将分散在各子公司账户中的资金向上归集,还基于存款合同关系对子公司的存款负有安全保障义务,其处于集团母公司与各成员子公司之间利益矛盾的焦点处,两种身份存在明显的冲突。

再次,资金归集过程由集团母公司而非出借人主导。在委托贷款业务中,由出借人确定借款人,借款人可以是关联企业,也可以是非关联企业;出借人对借款人的资质、担保人的资质、抵押物、贷款项目等进行审查,商业银行只是受托发放贷款,不承担任何形式的贷款风险。虽然基于勤勉尽责的委托合同要求,商业银行也有义务对第三方的资金使用情况进行监督,但贷款发放与回收的主导者依然是出借人。企业集团资金归集业务则与之不同,无论是资金的向上归集还是向下划拨,主导权都掌握在集团母公司手中。母公司处于集团财务控制链的最高层,掌握着资金“上划下拨”的决策权。同时,作为子公司的大股东,母公司对子公司的决策也具有相当的影响力。因此,子公司的意志不可避免地受到母公司影响甚至操控,很难作出真正有利于自身及其中小股东利益的决策。在此情况下,出借资金的流向和用途一旦缺乏必要的监管,出借人的资金安全就很容易受到威胁。

最后,不同于委托贷款,资金归集业务多为长期性业务。在委托贷款业务中,一项贷款业务办结,该次的委托贷款流程也就宣告结束。资金归集业务则不同,通常表现为集团母公司与商业银行签订长期合作协议,将该集团在特定期间内发生的内部资金流动业务委托该银行办理。从商业银行的角度看,该类业务利润丰厚且长期稳定。也正因如此,如何防止商业银行违规服务就成为规制企业集团资金归集必须面对的一个问题。

综上所述,商业银行在企业集团资金归集中,除了要遵守委托贷款中商业银行的义务外,还要承担一些特殊的义务。义务的核心有二:一是对资金归集协议以及被归集子公司“同意”真实性的审查义务;二是对母子公司资金往来、子公司账户真实情况的如实告知义务。在这两项义务中,如实告知义务基本没有争议,但商业银行是否应当对母子公司间的资金归集协议、具体转账指令等材料进行实质审查,亦即商业银行在企业集团资金归集中承担的是形式审查义务还是实质审查义务,学界争议颇多。基于此,下面的论述将围绕审查义务展开。

四、商业银行承担实质审查义务的证成 (一) 仅承担形式审查义务的不足所谓形式审查,是指商业银行在承接资金归集业务前以及在办理资金归集业务的过程中,只对母子公司间签署的资金归集协议以及子公司同意资金划转的股东会决议等材料是否齐全、形式是否合法进行审查,至于该类协议实质上是否合法合规,是否真实反映子公司尤其是其中小股东的真实意愿,不在商业银行的审查范围之列。即使母子公司“约定”以应计余额的方式体现子公司的账户情况(实际上就是隐瞒真实情况),由于这是母子公司间自行“协商”的结果,商业银行也只需按照客户的选择提供服务。

从商业银行的角度来看,仅承担形式审查义务无疑最为理想,审查成本低、效率高,且责任范围可控。在母公司无力归还子公司被归集资金的情形下,只要形式审查不存在瑕疵,商业银行即使主观上明知归集行为不合法,也能够以不知情、自己是中立第三方为由,根据合同免责条款免于法律责任的承担。此种免责条款几乎存在于所有的资金管理协议中,以前述的康某案为例,根据涉案银行披露的信息,相关资产管理协议明确约定:“由于集团及成员单位间发生的资金划转行为而引起的任何纠纷,以及集团及/或成员单位因此遭受的任何损失,西单支行均不承担任何责任。”

然而,从资金被归集子公司的中小股东尤其是上市公司中小股民的角度,此种免责条款有“以合法形式掩盖非法目的”之虞,显然有失公允。以对上市子公司的资金归集为例,与委托贷款业务相比,资金归集业务所涉及的利益群体更为广泛,不仅关系到上市公司及其背后中小股东的权益保护,还关系到金融与证券市场的安全。因此,商业银行需要更加审慎,仅要求其承担形式审查义务与资金归集业务可能存在的风险相比,明显不成比例。作为专业金融机构,商业银行理应承担比一般民事主体更高的注意义务。[7](P76)

此外,从实践来看,一些过去仅要求商业银行承担形式审查义务的业务也在向实质审查转轨。以个人存款业务为例,早在2000年,我国就开始对个人存款业务实行实名制管理,单位开设账户需要提供的资料就更多。从2006年开始,客户身份识别、交易记录保存就成为我国金融机构的法定义务,商业银行有义务对个人和企业的身份信息进行实质审查。即使是在坚持票据行为无因性的票据法领域,票据法律行为也被要求具有真实的交易关系和债权债务关系,⑪商业银行付款前对票据及其基础法律关系审查不严的,除行政处罚外,对当事人的损失承担补充或连带责任。[8]相比之下,在风险更大、“爆雷”不断的资金归集业务中,商业银行反而仅承担形式审查义务,这无异于为子公司的大股东或实控人转移子公司资产打开了方便之门。也正因如此,前述康某案发生后,各界要求商业银行在办理资金归集业务时对相关材料进行实质审查的声音甚多。

⑪ 《中华人民共和国票据法》第10条规定:“票据的签发、取得和转让,应当遵循诚实信用的原则,具有真实的交易关系和债权债务关系。”

(二) 承担实质审查义务的必要性所谓实质审查义务,是指商业银行在承接资金归集业务前,不仅要对母子公司间的资金归集协议、子公司同意母公司划转资金的股东会决议等材料的形式合法性进行审查,还要在自己职责、条件允许的范围内,对该类协议、子公司的“授权”或“同意”在实质上的合法合规性进行审查,当且仅当相关材料经得起合理怀疑时方可承接相关业务,否则应承担相应的法律责任。[9]

特别是在对子公司“授权”或“同意”的审查上,不能简单地以资本多数决为判断标准,应重点考察子公司内部决议形成过程中除大股东、实控人以外的其他股东的意见。虽然我国《公司法》当前仅在公司为大股东或实控人提供担保时设有回避表决的规定,⑫但考虑到资金归集服务蕴含的巨大风险,以及《中华人民共和国商业银行法》(以下简称《商业银行法》)有关存款人资金安全保障义务的要求,商业银行完全可以主动要求大股东回避表决。[10]更何况,当资金归集涉及上市子公司时,根据《上市公司章程指引》第83条“中小投资者表决应单独计票”、第84条“股东会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决”之规定,商业银行更应该要求集团母公司出具子公司中小股东同意资金归集的表决材料和相关意见,否则应拒绝办理相关业务,特别是在归集方式约定为“自动归集”“零余额”的场合。之所以作如此要求,主要原因如下。

⑫ 《公司法》第15条第2款规定:“公司为公司股东或者实际控制人提供担保的,应当经股东会决议。前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东,不得参加前款规定事项的表决。”

1、商业银行在资金归集中存在多重角色和内在利益冲突在我国,银行业是一个从准入阶段就具有特许权的管制行业,作为公用行业,商业银行必须承担相应的金融监管职责;[4]但另一方面,商业银行又是一个独立的市场主体,不仅没有公权机关所拥有的权力,还必须以营利为目标。此外,按照《公司法》的基本常识,企业集团的母子公司均为独立法人,商业银行按照母公司的要求进行跨主体的资金归集,可能侵犯子公司的合法权益。从保障存款安全的角度看,商业银行有义务对资金归集的合法性进行严格审查。但是,由哪家银行承接该笔业务的决定权掌握在母公司手中,商业银行为实现营利目的有主动迎合母公司需求的自然倾向。商业银行在身份层面与利益层面的内在冲突导致其易在办理资金归集业务时放松监管,对母公司的违规行为“睁一只眼闭一只眼”。要解决这一矛盾,唯一途径就是强化商业银行在企业集团资金归集业务中的审查义务,责令其承担起应有的监管职责。

2、子公司“授权”或“同意”的真实性无法保证除少数可以参与分红的场合,在多数情况下,参与资金归集是不完全符合子公司尤其是上市子公司利益的。同意资金归集后,子公司不仅相当于向母公司让渡了自己的资金支配权,还给本公司的财务状况创设了风险。一旦资金被归集,子公司未来能否实际使用该资金取决于该资金能否被及时偿还,而这是存在不确定性的,由母公司乃至整个集团的财务状况决定。从这个角度看,子公司“授权”或“同意”的真实性是有待探讨的。同意必须以独立的意思能力为前提,公司毕竟是一个拟制的法律主体,其意思表示受制于公司内部决议的形成过程;[11]而在复杂的利益集合体中,由部分人代表全体人进行意思表示可能存在代表人的忠诚问题。[12](P174)

尤其在当下,考虑到我国的公司治理状况,子公司的意思表示受制于大股东或实控人是一种普遍现象,子公司“授权”或“同意”的真实性有待审查确定。在这种情况下,商业银行作为企业集团资金归集的必经环节,反而成为子公司与母公司之间的缓冲带:资金归集离不开商业银行的参与,没有银行的配合,集团母公司转移子公司尤其是上市子公司的财产将十分困难。所以,要求商业银行就资金归集协议的真实性承担实质审查义务,避免其为虎作伥,也是子公司中小股东(民)权益保护的内在要求。

3、证券市场信息披露的需要上市公司的财务审计报告是广大投资者作出投资决策的基本依据,在会计师事务所依法对上市公司进行审计的过程中,商业银行提供的存款余额信息、对账单等财务凭证是会计报表审计业务中的基础性文件,直接决定审计报告的真实性与质量。按照现行法律法规的相关规定,上市公司货币资产中的银行存款余额应当如实体现在其资产负债表中,以真实的银行对账单为基础。若商业银行的对账单失真,审计报告的准确性自然大打折扣,失去其原本作用。

前述康某案就是典型。涉案银行提供的余额呈现方式有实际余额和应计余额两种,实际余额呈现各子公司账户真实的存款余额,在资金实时归集且无余额的业务模式下,子公司的账户余额应当显示为0;应计余额则不然,呈现的是子公司账户在集团总账户中可以调拨的资金总和。康某公司账户实际余额为0,但由于该行采取的是应计余额的余额呈现方式,故对外显示的存款余额高达122亿元。[13]广大中小投资者根据基于这一存款余额信息形成的财务审计报告作出投资决策,损失惨重。“审验机构无法获得和监管机关同样的便利来履行监督职能,‘看门人’机制的成功必须依赖不同类型审验机构组成的交互网络才能实现”,[14]故强化商业银行的实质审查义务是证券市场信息披露制度真正发挥作用的内在要求。

4、法律体系内保持整体协调的需要按照《商业银行委托贷款管理办法》,在“一对一”的委托贷款业务中,除了“有权机构同意办理委托贷款业务的决议、文件或具有同等法律效力的证明”外,商业银行还要审核委托人的资金合法来源、财务报表、信用记录等。资金归集具有“多对多”的特征,以母公司为枢纽,以商业银行为中介,并且具有长期性。很显然,这比“一对一”的委托贷款法律关系要复杂得多,企业集团内任何一家企业产生资金流动风险,都可能波及到其他企业,形成风险外溢。为维护金融市场的安全,也为避免资金归集沦为大股东或实控人侵吞子公司资产的通道,既有监管属性又有代理人特征的商业银行应承担起必要的实质审查义务。[15]

五、商业银行违规提供服务时的损害赔偿责任 (一) 主观过错为故意:应承担全额连带责任在数人侵权之场合,各侵权人的法律责任主要根据主观过错和原因力两个因素来确定。[16](P86)在主观过错为故意,即共谋或默认的场合,《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第1168条规定:“二人以上共同实施侵权行为,造成他人损害的,应当承担连带责任。”即使是《民法典》第1169条规定的帮助型共同侵权行为人也应与主要侵权人就受害人的全部损失承担连带赔偿责任,学界对此基本没有争议。

具体到企业集团的资金归集,已如前述,在“多对多”、网状化的企业集团资金归集中,商业银行除应遵守委托贷款中的义务与责任外,还应注意承担两项特别义务:一是对母子公司间资金归集协议、母公司资金归集指令的合法合规,尤其是被归集子公司“授权”或“同意”真实性的审查义务;二是对母子公司间的资金往来、子公司账户真实情况的如实告知义务。从既存“爆雷”事件看,涉案商业银行主观过错为故意的行为主要存在于以下两个环节中:一是在缔结相关金融服务协议时,明知或应知子公司的“授权”或“同意”存在问题,却出于商业利益的考量,以中立第三方的身份为由,为不具备办理资金归集业务资格的企业集团提供归集服务,对母公司的违规行为持默认态度,甚至主动予以配合;二是资金划转行为完成后,商业银行本应真实、准确、完整地反映子公司的账面情况,却应母公司的要求,以资金归集协议中所谓“母子公司间的约定”为借口,以应计余额方式显示子公司的账户余额情况。考虑到在该场合下商业银行行为的主观过错程度大、危害后果严重且属于不可或缺的帮助行为,无论是从预防违法的角度,还是从中小投资者损害赔偿的角度,要求商业银行就广大投资者的损失与集团母公司共同承担连带赔偿责任是完全合法、正当且必要的。与商业银行主观过错为故意的情形相比,比较棘手的是商业银行主观过错为过失时的法律责任分配问题。

(二) 主观过错为过失:建议适用比例连带责任这里的过失仅限于疏忽大意的过失,不包括过于自信的过失,因为客观上不可能形成类似过于自信导致企业集团资金归集的情况。同时,基于商业银行的金融机构属性,民法上“重大过失等同故意”的基本规则在此适用,故本节所指的“过失”仅限于商业银行疏忽大意且非重大的过失。主要存在两种可能:第一种是商业银行工作人员在审核相关材料时疏忽大意。由于商业银行工作人员作为外部人一般并不了解集团内部运行机制,加之集团企业对审核材料的精心包装,难免出现审核无的放矢、判断疏漏的情况。第二种是推定过失。在司法实践中,以资金归集的方式转移子公司资金的最终受害人往往是子公司的中小股东与债权人,当损害发生时,受害人一般很难拿出商业银行与母公司之间存在合谋的证据,商业银行也不太可能在合同中显露出侵权的意思联络。只要没有故意隐瞒子公司账户信息,结果大概率只能按商业银行疏忽大意来处理。

1、疏忽大意时商业银行的法律地位:帮助型共同侵权行为人商业银行疏忽大意时如何确定法律责任的分配之所以是比较棘手的问题,其原因主要在于社会效果和法律规范两个层面。

在社会效果层面,若商业银行的主观过错为过失,须平衡各方利益,以拿捏责任设置的分寸。责任设置过轻容易助长商业银行的侥幸心理,且无法起到遏制道德风险的作用。然而,追责过苛又无异于让商业银行替集团母公司的违法行为兜底,导致“深口袋”效应的产生,[14]不仅干扰商业银行正常业务的开展,还会助长集团母公司的投机心理、造假动机,严重者还会引发金融风险。[17]因此,试图从违约角度,以商业银行违反《商业银行法》有关保障存款安全之规定为由,要求银行全额返还相关存款是不现实的。

在法律规范层面,涉及该问题的法律规定主要有《民法典》侵权责任篇第1168条、第1169条、第1171条、第1172条规定的四个条文,分别代表四种不同的侵权类型。

毫无疑问,首先应当排除《民法典》第1168条有关共同实施侵权行为及其连带责任规定的适用,因为该规定以共同故意为要件,要求行为人之间必须有意思联络,商业银行主观过错为过失,不满足这一前提条件。[18](P76)考虑到举证问题,有学者提出“推定共同故意说”,认为在商事合同中,就专业的商主体而言,其行为方式一般以合同关系为主要表现形式,故在行为人意思联络的判断上可以采用推定的方式。[19]但“推定故意”也必须是“故意”,并非可以随意推定。“法律之所以令数人就数行为所生的损害,各负全部责任者,但系由于意思联络之故”,[20](P784)否则将会严重背离“自己责任”原则,不当扩大连带责任的适用范围。[21]在企业集团的资金归集中,强行推定商业银行的主观过错为故意,并要求其承担全额连带责任对非重大过失的商业银行未免太过苛刻。[17]

那能否适用《民法典》第1171条关于分别实施充足原因侵权行为及其连带责任的规定,或第1172条关于分别实施非充足原因侵权行为及其按份责任的规定呢?答案也是否定的。前者以“每个人的侵权行为都足以造成全部损害”为前提,商业银行的行为显然不符合。至于后者,数个行为人就侵权行为承担按份责任或平均分摊责任系以“数人分别实施的侵权行为造成同一损害,但每个人的侵权行为都不足以造成全部损害”为前提。[16](P85)从表面上看,这一规定情形似乎与商业银行过失时的资金归集比较接近。然而,在企业集团的资金归集中,商业银行行为的原因力与集团母公司行为的原因力极不平衡,“平均承担责任”的责任分配有失公允,产生放纵主要侵权行为人即母公司的后果。但“各自承担相应的责任”却又因原因力大小的认定不当缩减商业银行的责任,易产生当集团母公司无赔付能力时对受害人有失公允的情况。商业银行的辅助行为原因力虽小,却属于必要条件,缺之,损害就不会发生,不能仅以原因力确定责任大小。

综上所述,《民法典》第1169条有关帮助型共同侵权行为及其法律责任的规定是探讨企业集团资金归集中商业银行的法律责任时最为主要的依据。由此产生两个问题:在集团母公司故意、商业银行过失时,共同侵权行为能否成立?如果可以成立,责任如何分配?对于第一个问题,在社会分工日趋复杂的背景下,侵权行为的判断要件从“主观说”向“客观说”适当放松已是不可避免的趋势,“民法上之共同侵权行为与刑法上之共犯不同,苟各自之行为,客观上有关联,即为已足”。[22](P166)前已有述,商业银行作为专业金融机构,在商事判断规则下,理应比一般民事主体承担更高的注意义务,这种更高的注意义务必然会影响或决定其责任形态,使之承担加重责任即连带责任。[23](P207)面对企业集团资金归集蕴含的巨大风险,商业银行本应更为审慎,却出于各种原因,未能尽到应有的尽职审查义务,即使其对集团母公司的侵权行为真不知情,考虑到其帮助行为是损害后果发生不可或缺的必要条件,帮助型共同侵权行为的成立也是符合法律规定和社会效果的。⑬ [24]最高人民法院于2022年作出的判决业已承认这一点,⑭所以问题的关键在于责任如何划分。

⑬ 在美国安然事件的处理过程中,美国证券交易委员会(SEC)认为,如果一个人直接或间接参与欺诈计划中的操纵或欺骗行为,可以成为主要违规者;而那些为计划中的其他参与者提供帮助但自己不参与操纵或欺骗行为的人,则可以被视为帮助和教唆者。也就是说,任何个人或实体,包括律师、会计师或银行,如果使用操纵手段或在证券购买者、卖方依赖的材料上作出重大误导性陈述或遗漏,则应当就其行为承担责任。

⑭ 参见四川金象赛瑞化工股份有限公司与山东华鲁恒升化工股份有限公司等侵害技术秘密纠纷案,最高人民法院(2022)最高法知民终541号民事判决书。

2、比例连带责任:一个可行的解决问题思路传统民法中的连带责任基本是指全额连带责任,债权人有权要求任一债务人履行全部债务,各债务人对外也负有清偿全部债务的义务;对外清偿完毕后,数债务人之间再进行内部责任分配,以体现“内外有别,先外后内”的思想。[25](P466)但在实践中,由于商业银行等金融机构偿付能力强大,受害人往往按照“谁最有赔付能力”的原则,首先要求金融机构承担赔偿责任。如果此时主要责任人已经丧失偿还能力,那么金融机构的先行赔付义务就变为最终责任,导致责任与过错不成比例。但另一方面,若以按份责任论处,各侵权人只要就自己需要负责的部分承担赔偿责任即可,“各人自扫门前雪”,阻碍了损害赔偿填补功能的发挥,受害人可能得不到足够的赔偿。[26]正因如此,近年来司法机关在实践中摸索出比例连带责任的处理方式,在尽可能保护受害人利益的同时,避免有赔偿能力但非主要侵权人的主体承担远超其过错程度的赔偿责任,破解全额连带责任下金融机构的“深口袋”问题。⑮

⑮ 参见顾华骏、黄梅香等诉康美药业有限公司等证券虚假陈述责任纠纷案,广东省广州市中级人民法院(2020)粤民初2171号民事判决书。

作为“连带责任中的混合责任”,[27](P25)比例连带责任是指数人的共同行为造成同一损害后果,某人的行为具有100%的原因力,其他人行为的原因力则远小于100%;此时,各侵权行为人就原因力重合的部分承担连带责任,不重合部分则由主要侵权人独自负责。[28](P122)换言之,“足以造成全部损害”的主要侵权人对受害人承担全部赔偿责任,“不足以造成全部损害”的行为人对受害人承担部分责任。同时,主要侵权人的赔偿责任并不会因为其他责任人的加入而减轻。[29]

举例论述,假设有甲、乙、丙三个侵权行为人,甲为主要侵权人,乙、丙为次要侵权人,法院在采用比例连带责任判决时,应当分别确定三人应承担责任的比例。甲作为主要侵权人,应就其所造成的全部损失承担全部赔偿责任,即100%的责任,乙、丙作为次要侵权行为人,依其过错程度分别承担20%和10%的赔偿责任。此时的责任承担方式为:(1)甲作为主要侵权行为人,应对损失承担全部赔偿责任;(2)若甲依判决履行了全部责任,则乙、丙的赔偿责任免除;(3)但与《民法典》第1198条规定的比例补充责任不同,受害人不必等到甲的资产不足以赔偿全部损失且索赔无效时才可向乙或丙主张权利,其可在乙或丙各自判决的比例范围内直接向乙或丙主张损害赔偿;(4)乙、丙在承担赔偿责任后,有权向甲追偿,当然,作为主要责任人的甲此时往往已经资不抵债,乙、丙的追偿权很难实现。尽管如此,由于责任比例在判决中已直接划定,乙、丙作为非主要侵权人也无须承担远超其过错程度的责任。

如此处理,既体现了“内外有别,先外后内”的连带责任思想,又从权利、义务、责任相协调的角度体现出合理性:母公司作为“罪魁祸首”,应对受害人的损失承担全部责任;如果没有商业银行的配合,母公司也难以实现资金转移的目的,故商业银行也应基于自己的过失承担相应的责任,并承担追偿不能的风险;作为受害人的子公司及其中小股东,没有建立相应机制去发现公司内部表决程序、信息披露机制上的瑕疵,使母公司有机可乘,同样也应承担一定的风险。这样的安排,既体现了法律的威慑功能,也有利于督促子公司完善自身制度建设,规范内部表决程序。同时,通过对商业银行法律责任的精准追究,既惩治不法,又可避免因其承担过度责任引发滥诉现象,以防范和化解金融业的系统性风险。此外,由于免除了比例补充责任下受害人向补充责任人索赔不能的前提条件,节约了受害人的维权成本,也避免了《民法典》第1198条规定的“安全保障义务”在此种情形下能否适用的争议。

当然,这样的处理方式也存在一个理论上的小瑕疵。比例连带责任的基础为半叠加的分别侵权行为理论,[30]一般以某个侵权人的行为原因力100%且足以造成全部损害为前提,但在企业集团的资金归集中,集团母公司的原因力尚不足100%,没有商业银行的配合,其资金归集是难以实现的。然而,与比例连带责任相似,半叠加的侵权行为理论尚在发展当中,况且在以资金归集之名行侵占资金之实的场合,集团母公司的主观恶性明显,行为距“足以造成全部损害”仅一步之遥。更关键的是,在商业银行主观过错为过失时,与传统的按份责任相比,比例连带责任并未削弱受害人的权益保护,也并未放纵主要侵权人的责任,完全符合各国民法有关侵权责任的基本理念,故这一微小瑕疵不应成为法律适用上的障碍。

| [1] |

张瑞君. 企业集团财务管控: 第4版[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2015.

(  0) 0) |

| [2] |

司维. 亿利洁能资金悬疑: 手握43亿现金却致7亿票据逾期?[EB]. https://mp.weixin.qq.com/s/MnYkPyeLow48o7fCmNje4g, 2024-08-07/2024-10-08.

(  0) 0) |

| [3] |

唐耀祥, 张庆一, 赵鑫, 等. 基于现金池模式的资金集中管理案例研究[J]. 会计之友, 2021, (3): 91-96. DOI:10.3969/j.issn.1004-5937.2021.03.014 (  0) 0) |

| [4] |

邢会强. 商业银行的公共性理论——兼论商业银行收费法律问题[J]. 现代法学, 2012, 34(1): 96-102. DOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2012.01.09 (  0) 0) |

| [5] |

汪君. 企业间借贷合同效力认定研究[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2018, 36(3): 171-178. (  0) 0) |

| [6] |

吴志攀. 金融法概论[M]. 北京: 北京大学出版社, 2011.

(  0) 0) |

| [7] |

王利明. 侵权行为法研究[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2004.

(  0) 0) |

| [8] |

叶依梦. 三方合谋票据贴现中帮助贴现人的法律责任——兼论《票据法》第10条的法律后果[J]. 金融监管研究, 2022, (10): 46-60. DOI:10.3969/j.issn.2095-3291.2022.10.004 (  0) 0) |

| [9] |

Groobey C. Enron accusations force banking rethink[J]. International Financial Law Review, 2003, 11: 26-29.

(  0) 0) |

| [10] |

Bavoso V. Financial intermediation in the age of fintech: P2P lending and the reinvention of banking[J]. Oxford Journal of Legal Studies, 2022, 42(1): 48-75. DOI:10.1093/ojls/gqab022

(  0) 0) |

| [11] |

蒋大兴. 公司组织意思表示之特殊构造——不完全代表/代理与公司内部决议之外部效力[J]. 比较法研究, 2020, (3): 1-17. (  0) 0) |

| [12] |

弗兰克·H·伊斯特布鲁克. 公司法的逻辑[M]. 黄辉, 译. 北京: 法律出版社, 2016.

(  0) 0) |

| [13] |

北京银行. 关于北京银行股份有限公司非公开发行优先股申请文件反馈意见的回复[EB]. http://www.cninfo.com.cn/new/commonUrl/pageOfSearch?url=disclosure/list/search&lastPage=index, 2019-10-12/2024-10-08.

(  0) 0) |

| [14] |

王琦. 审验机构虚假陈述民事责任的制度机理——以威慑功能的实现为逻辑轴线[J]. 法学家, 2023, (1): 100-114. (  0) 0) |

| [15] |

冉克平, 张仪昭. 企业委托贷款制度的理论反思及其功能化构造[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2024, (1): 178-192. (  0) 0) |

| [16] |

最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组. 中华人民共和国民法典侵权责任编理解与适用[M]. 北京: 人民法院出版社, 2020.

(  0) 0) |

| [17] |

邢会强. 证券中介机构法律责任配置[J]. 中国社会科学, 2022, (5): 83-102. (  0) 0) |

| [18] |

埃尔温·多伊奇, 汉斯-于尔根·阿伦斯. 德国侵权法——侵权行为、损害赔偿及痛苦抚慰金: 第6版[M]. 叶名怡, 温大军, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2022.

(  0) 0) |

| [19] |

张平华. 商事侵权与民事侵权的"形似神异": 以连带责任为中心[J]. 法学, 2016, (11): 125-135. (  0) 0) |

| [20] |

王泽鉴. 民法学说与判例研究[M]. 北京: 北京大学出版社, 2015.

(  0) 0) |

| [21] |

程啸. 论意思联络作为共同侵权行为构成要件的意义[J]. 法学家, 2003, (4): 94-102. (  0) 0) |

| [22] |

史尚宽. 债法总论[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2000.

(  0) 0) |

| [23] |

杨立新, 袁雪石, 陶丽琴. 侵权行为法[M]. 北京: 中国法制出版社, 2005.

(  0) 0) |

| [24] |

Shappell S. Securities liability for aiding and abetting: central bank revisited[J]. Banking Law Journal, 2006, 123(4): 330-334.

(  0) 0) |

| [25] |

黄薇. 中华人民共和国民法典总则编释义[M]. 北京: 法律出版社, 2020.

(  0) 0) |

| [26] |

梁清华, 张亦铭. 非充分条件之客观关联共同侵权责任研究——《民法典》第1172条的解释论考察[J]. 河南师范大学学报(哲学社会科学版), 2023, 50(5): 40-47. (  0) 0) |

| [27] |

杨立新. 东亚侵权法示范法[M]. 北京: 北京大学出版社, 2016.

(  0) 0) |

| [28] |

杨立新. 多数人侵权行为与责任[M]. 北京: 法律出版社, 2017.

(  0) 0) |

| [29] |

邹学庚. 虚假陈述比例连带责任的认定模式与体系展开[J]. 法学研究, 2023, 45(4): 131-151. (  0) 0) |

| [30] |

李涛. 比例连带责任的证成及其司法适用[J]. 重庆社会科学, 2024, (9): 117-131. (  0) 0) |

2025

2025