自工业化时代以来,二氧化碳排放的持续增加加剧了温室效应,导致全球气候变暖问题日益严峻。气候变化不仅对自然环境、人类健康和日常生活产生影响,更对社会经济与可持续发展构成巨大挑战。英国学者尼古拉斯·斯特恩在其2006年发布的《气候变化经济学报告》中警示,若全球继续按当前发展模式推进,预计到21世纪末,全球气温将升高2℃至3℃,这可能导致全球GDP下降5%至10%,而贫困国家的下降幅度可能超过10%。为应对气候变化这一全球性挑战,我国始终走在低碳发展的前沿,坚定推动生态环境保护与可持续发展。党的二十大报告明确提出,经济社会的低碳化、绿色化发展是实现高质量发展的核心路径。自2010年以来,我国开始将低碳政策从国家层面向城市层面延伸,先后在81个城市分三批开展低碳试点工作,推动各地根据自身实际探索适合的低碳发展模式。这一政策旨在推动我国经济向绿色低碳全面转型。[1]因此,对低碳城市试点政策(以下简称“低碳试点政策”)的系统评估,不仅能够全面评估我国绿色转型的实际成效,还能为进一步推广低碳政策提供宝贵经验和重要启示。

低碳试点政策的实施涉及五个主要方面:编制低碳发展规划、建立二氧化碳排放统计与管理体系、落实二氧化碳排放责任制、倡导全民低碳生活与消费与推动低碳产业发展。相关研究主要集中在以下两个方向:一是低碳试点政策的直接环境效应。研究表明,低碳试点政策有效降低城市雾霾污染,提高空气质量,推动空气污染防治;[2]显著减少二氧化硫浓度,降低废水排放量;[3]有效减少城市空气中的细颗粒物浓度,明显改善空气质量。[4]二是低碳试点政策的间接经济效应。相关研究表明,低碳政策能吸引外资、提升人力资本水平,推动绿色技术创新,[5]进而增强企业的市场竞争力,提高企业全要素生产率与财务绩效。[6][7]此外,低碳转型有助于提升企业品牌形象,增加销售收入,从而正向影响企业绩效。[8][9]国内外关于低碳政策的影响效果研究主要聚焦于减排效应与经济效益,尽管大部分学者得出了相似结论,但仍存在一定分歧。这些分歧产生的原因可能在于以下两个方面。一方面,低碳政策作为环境规制,在短期内可能对企业产出和生产效率产生负面影响,增加企业的治理成本并降低利润,[10]从而削弱企业绩效;[11]但从长远来看,合理的环境规制能够促进企业技术研发和绿色创新,[12]抵消短期成本上升,并推动企业在环保压力下提高研发投入与资源配置效率,[13]最终提升生产效率和整体绩效。[14]另一方面,虽然国内外学者在研究方法和机制分析方面不断深化,但由于各国政策实施背景不同、政策力度不一以及样本特征差异,研究结论仍未达成一致。

现有文献在低碳政策的环境效应与经济效应方面取得了较多共识,尤其是在降低污染、提高空气质量和推动绿色技术创新方面。然而,关于低碳政策对企业绩效的影响仍存在争议。一方面,低碳政策可能增加短期成本,影响企业产出;另一方面,从长远来看,合理的环境规制能够推动技术创新、提升企业效率,从而增强市场竞争力。不同国家和地区的政策背景、执行力度和研究方法差异可能导致这些分歧。基于现有文献与理论分析,本文聚焦于我国低碳试点政策对企业生产绩效的具体影响,选取2008—2023年全国低碳试点城市的面板数据,采用双重差分法模型分析该政策实施对企业生产绩效的影响。本研究立足于微观企业层面,进一步拓展了低碳政策对企业影响的研究视野,旨在为优化低碳政策的执行路径、强化企业绿色转型激励提供决策依据。

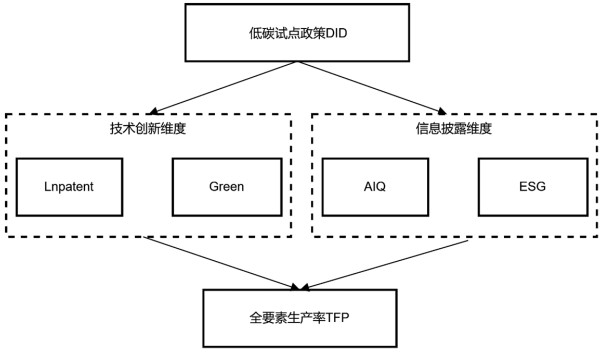

本研究的创新点在于从技术创新和信息披露双路径的角度,揭示了低碳试点政策通过创新补偿效应和信息传递机制提升制造企业生产绩效的内在逻辑,拓展了"波特假说"在新兴市场背景下的解释边界,丰富了环境规制政策微观经济效应的理论框架。与传统研究侧重环境效益和单一经济效应不同,本研究强调技术创新与信息披露的互动机制,为低碳试点政策的实施提供了新的视角与政策建议。

|

图 1 理论框架图 |

自21世纪初,低碳城市概念逐渐在国际上兴起,成为应对能源危机与全球气候变暖的关键战略。2003年,英国在《能源白皮书》中首次提出,城市应通过减少环境污染和资源消耗来提高经济产出,从而实现生活质量的提升,这标志着低碳城市概念的正式提出。2005年,《联合国气候变化框架公约京都议定书》正式生效,首次通过国际法规形式约束缔约国的温室气体排放。2007年,日本发布的《日本低碳社会(LCS)情景——2050年二氧化碳排放量缩减70%的可行性研究(基于1990年水平)》报告中,首次提出社会应从依赖传统资源与能源的模式向低碳社会转型,强调通过制度变革、技术进步和生活方式调整,全面降低各领域的碳排放,并将环境保护列为社会发展的核心目标。同年,我国亦提出建设资源节约型和环境友好型社会的战略目标,并由国务院发布了《中国应对气候变化国家方案》,成为发展中国家首部应对气候变化的国家方案,奠定了低碳试点政策的基础,推动了低碳发展路径的逐步实施。

自低碳经济与低碳城市概念提出以来,国内外学术界对低碳城市的研究和政策实践不断深化。自英国率先提出低碳经济的理念后,学者们就开始从不同角度对低碳经济的定义、实现途径以及其最终目标与价值展开讨论。游雪晴等认为,低能耗和低污染是低碳经济的基础;[15]庄贵阳则指出,低碳发展的核心是技术创新与制度创新,重点是提高能源效率和推动清洁能源的应用,以缓解资源环境与经济增长之间的矛盾,实现可持续发展。[16]另外,部分学者认为,低碳发展的重点不单纯在于生态环境保护,而更侧重于获得良好的经济效益。在政策实践方面,伦敦、东京和纽约分别在2000年、2003年和2005年实现了碳达峰,并成功实现了碳排放的持续下降。2009年,全球首个碳中和城市规划在哥本哈根落地。2010年,低碳试点政策在我国正式实施,经过多年发展,低碳城市试点的覆盖范围逐步扩大,试点数量不断增加,推动了城市与企业在低碳发展路径上的探索与实践。

从低碳城市的政策背景与发展历程可知,低碳城市的发展目标是通过减少能源消耗和二氧化碳排放,实现高效的经济发展。[17]政府对企业碳排放的约束可视为一种环境规制。环境规制是政府对企业生产行为施加的限制标准,其最终目的是通过有约束力的措施实现环境保护。学术界普遍将环境规制划分为三类:自愿型、命令—控制型和市场激励型。其中,命令—控制型规制通过政府硬性规定限制企业的污染排放;市场激励型则通过低碳补贴、碳税等经济手段引导企业实现节能减排。低碳试点政策属于综合性环境规制,兼具较弱的约束性和激励性特点。

关于环境规制与低碳发展的研究,学术界主要围绕绿色增长理论和“波特假说”展开讨论。绿色增长理论是内生增长理论的延伸和发展。内生增长理论认为,经济可持续发展的动力来源于技术进步,而绿色增长则强调技术创新和内部进步在提高生产效率的同时解决污染问题,推动经济的可持续发展。根据这一理论,任何旨在实现绿色增长的政策,均应侧重于促进技术创新。而“波特假说”则从环境规制的作用机制出发,认为低碳试点政策作为一种综合性的环境规制,会通过技术创新来抵消其可能带来的负面经济影响,产生创新补偿效应,进而推动经济发展与环境保护的双赢局面。

(二) 研究假设从政策约束角度来看,地方政府根据当地经济发展特点,设定排放标准并实施监管,通过惩罚措施提升违规成本,限制企业高污染排放。这些措施有效地迫使企业改变传统的高污染排放路径,并通过技术创新和转型来提高能源使用效率,从而提升全要素生产率。这与“波特假说”提出的创新补偿效应相一致。从政策激励角度出发,政府在低碳试点政策框架下,为积极响应绿色发展目标,提供财政补贴、税收优惠等激励手段。与此同时,金融机构也相应降低绿色企业的信贷门槛,从而缓解企业的融资约束。融资约束的降低使企业能将获得的资金投入生产工艺更新、技术创新和设备升级中,从而提升企业全要素生产率。[18]基于此,本研究提出如下假设:

H1:低碳试点政策的实施提高了企业生产绩效。

在低碳试点政策的背景下,政府鼓励企业向绿色低碳的经济模式转型,通过支持绿色技术的研发与应用,提升生产效率的同时减少碳排放,增强企业的市场竞争力。设计有效的环境规制能激励企业绿色技术创新,从而推动绿色转型进程。[19]低碳试点政策为企业指明技术创新的方向,低碳试点地区企业在政策约束与激励的双重作用下,逐步认识到绿色技术创新的重要性,积极通过技术升级推动生产过程绿色转型。这一转型有助于降低能源消耗、减少污染物和温室气体排放、提升资源利用效率,从而增强企业的市场竞争力。[20]低碳试点政策也会激励企业在低碳技术研发领域通过合作与创新实现技术进步。随着技术的不断突破,企业不仅能够降低生产过程中的碳排放和能源消耗,还能够通过创新提升产品附加值,实现环境效益与经济效益的共赢。因此,低碳试点政策通过推动技术创新,帮助企业在绿色技术开发和应用上取得突破,从而提升企业的生产绩效。基于此,本研究提出以下假设:

H2:低碳试点政策通过推动技术创新提高企业的生产绩效。

随着低碳试点政策的深入推进,企业在环保方面的透明度和信息披露质量成为其环境绩效和社会责任的关键评估指标。低碳试点政策要求企业披露能源使用、碳排放和环保技术应用等方面的信息,促使企业更加关注环境责任和社会影响,进而提升其可持续发展能力。在政策逐步推进的过程中,政府加强了对企业环境信息披露的要求,尤其在低碳城市试点地区,绿色信息披露的标准日益严格。企业在此政策的推动下,必须提供更为详尽和透明的环保措施、能源效率、绿色技术投资等信息。通过加强环境信息披露,企业不仅能展现其社会责任感,还能树立绿色的企业形象,吸引更多的消费者和投资者,从而提供市场竞争力。[21]同时,更高的信息披露质量有助于完善企业治理结构,通过节能减排开展环境管理实践活动,[22]推动企业绩效增长和长期可持续发展。基于此,本研究提出以下假设:

H3:低碳试点政策通过提高企业环境信息披露质量提升企业的生产绩效。

三、研究设计 (一) 数据来源及变量说明 1、数据来源本研究选取2008—2023年间31个省域制造业上市公司为研究样本,剔除ST、*ST企业及重要变量数据缺失的样本企业。研究时点选择低碳试点政策第二批次推行的2012年及第三批次推行的2017年作为主要分析时点,其他省域企业作为对照组。数据来源为国泰安数据库(CSMAR)。

2、变量说明(1) 被解释变量。本研究被解释变量为企业生产绩效,其为企业内部绩效,是企业持续经营的关键指标,现有研究一般使用全要素生产率来衡量该指标,企业的投入产出能力、组织效率及管理能力在一定程度上可以由全要素生产率反映。[23]对于企业全要素生产率,常用的测算方法为对C-D生产函数,即Y=AKαLβ,取对数后使用最小二乘法或极大似然估计的方法进行回归,得到相应的参数。然而,该方法可能存在偏误。一方面,生产率较低的企业往往难以在市场中长期生存,基于生存企业样本计算的全要素生产率可能高于实际水平,从而引发选择性偏差;另一方面,一些企业可能会根据当前的企业效率调整要素投入,而这种调整行为可能导致解释变量与被解释变量之间存在双向因果关系,使解释变量与误差项相关,产生同时性偏差。考虑以上问题,本研究使用固定效应的方法来进行估算。[24]

(2) 核心解释变量。本研究的核心解释变量为低碳试点政策实施情况,即DID(Treated*Timeit)。其中,Treated表示政策虚拟变量,当企业所属区域处在政策影响下取值为1,否则取值为0;Timeit表示时间虚拟变量,当所属年份处于低碳试点政策实施后取值为1,否则取值为0。

(3) 控制变量。本研究旨在研究低碳试点政策对企业生产绩效的影响,因此需要控制其他能对企业生产绩效产生影响的因素。根据相关文献和已有研究变量选择,参考王凤荣及赵振智等研究,[6][25]选择表 1中所包含指标作为控制变量。

|

|

表 1 变量定义表 |

我国低碳城市试点工作开展共分为三个批次。第一批次试点时间为2010年,根据国家发改委发布的试点工作通知,湖北、陕西、辽宁、广东、云南五省和厦门、重庆、深圳、天津、杭州、贵阳、南昌、保定八市被纳入试点范围;第二批和第三批试点城市分别于2012年和2017年公布。考虑到不同地区试点启动的年份存在差异,选择2012年为第一时间节点,2017年为第二时间节点。鉴于各试点地区开展实施的时间差异,采用渐进双重差分法来分析低碳试点政策对企业全要素生产率的影响。通过对比政策实施地区与非政策实施地区的全要素生产率变化,评估低碳试点政策对企业生产绩效的净效应。

参考Li和郭丰等的模型构建思路,[26][27]构建如下双重差分法模型:

| $ T F P_{i t}=\beta_0+\beta_1 D I D_{i t}+\rho X_{i t}+\mu_i+\gamma_t+\varepsilon_{i t} $ | (1) |

其中,TFPit为企业i在第t年的全要素生产率;DIDit为低碳城市试点,若企业i为试点城市且正处于政策实施年份,则取值1,若企业i不属于试点城市或正处于非政策实施年份,则取值0;Xit为选取的控制变量;γt为年份固定效应;μi为个体固定效应;εti为随机误差项。核心解释变量DIDit的回归系数β1表示低碳试点政策对企业全要素生产率的净效应,若该系数显著为正,则表明试点政策对企业全要素生产率具有明显的正向影响。

四、实证分析 (一) 描述性统计研究样本涵盖2008—2023年31个省域制造业上市公司,经清洗后保留38081个观测值。在核心变量中,全要素生产率(TFP_FE)均值为11.3676,标准差为1.2788,最小值与最大值分别为8.8917和14.9454,表明企业生产效率存在显著异质性。低碳试点政策虚拟变量(DID)均值为0.2864,说明处理组企业占比28.64%,符合准自然实验设计需求。技术创新(Lnpatent)均值为2.6708,中位数与均值接近,但最大值为9.4056,反映了少数企业专利产出显著高于行业平均水平。环境信息披露质量(AIQ)均值为3.0432,标准差0.6305,呈左偏分布,显示多数企业集中于中等披露水平(3—4级)。在控制变量方面,企业规模(Size)均值为22.2747,标准差1.2695,与制造业上市公司特征吻合;资产负债率(Lev)均值为43.61%,处于合理风险区间;现金流比率(Cashflow)均值为48%,固定资产占比(FIXED)21.36%,均符合制造业重资产运营特性;股权集中度(Top1)均值为34.01%,资产周转率(ATO)均值为65.48%,与既有文献披露水平一致。各变量极值差异未呈现异常波动,经缩尾处理后数据质量可靠。

|

|

表 2 描述性统计 |

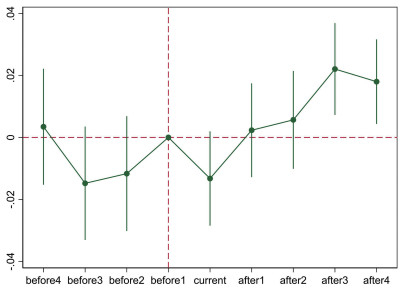

平行趋势检验是双重差分方法的核心假设之一,旨在确保处理组和控制组在政策实施前具有相似的趋势,即“平行趋势假设”成立。图 2中横轴表示时间点(政策实施前和实施后),纵轴表示各变量的估计效应值,实心点代表各时间点的估计系数,误差条则表示置信区间(95%置信区间)。在全要素生产率(TFP)的平行趋势图中,政策实施前各时间点的估计效应基本接近零,误差条覆盖零值,未表现出显著偏离,支持平行趋势假设的成立。在政策实施后,TFP的估计系数逐渐上升,特别是在after3和after4阶段,显著正向效应开始显现。这表明低碳政策对企业的全要素生产率产生了积极影响,可能归因于企业通过技术创新和生产效率提升来适应低碳政策要求。总体来看,平行趋势检验结果表明,在政策实施前,处理组和控制组趋势基本一致,满足了DID模型的平行趋势假设。这为后续双重差分估计的因果效应提供了稳健的前提条件。

|

图 2 TFP平行趋势检验结果 |

低碳试点政策对企业生产绩效的基准回归结果如表 3所示。双重差分模型显示,DID系数在5%水平上显著为正,证实假设H1成立。具体而言,试点政策使处理组企业全要素生产率提升1.2%,这一结果表明低碳试点政策有效促进了企业的生产率提升。1.2%的提升幅度相当于样本企业平均全要素生产率的约0.11个标准差,显示出政策实施带来的显著生产力增长。此效应凸显了环境规制可能产生的“波特效应”,即通过强化环保要求,推动企业在创新和效率提升方面的积极响应。这一经济效应在固定效应模型的支持下显得尤为突出,表明低碳试点政策在实际操作中产生了较强的推动作用。同时,模型的R2值为0.9826,显示出回归模型的高度拟合度和显著性,充分说明了低碳试点政策对企业生产绩效的促进作用。

|

|

表 3 低碳试点政策对企业生产绩效的影响 |

|

|

表 4 PSM-DID |

为缓解样本选择偏差可能对基准结论带来的干扰,本研究采用倾向得分匹配双重差分法(PSM-DID)进行再估计。通过最邻近匹配方法进行样本筛选后,处理组与对照组在政策实施前的特征得以平衡,标准化偏差均小于5%。PSM-DID估计结果表明,DID系数为0.0119,并在5%的显著性水平上显著,与基准回归结果(0.0120)高度一致,进一步验证了低碳试点政策在提高生产率方面的稳健性。控制变量的系数方向和显著性没有发生实质性变化。例如,企业规模(Size)系数保持为0.8414,且具有强显著性;资产周转率(ATO)系数稳定为1.1702,表明模型设定具有较好的稳定性。进一步计算显示,处理组的平均处理效应(ATT)为0.0131(p<0.05),与基准结果形成互证。这一稳健性检验有效缓解了因政策试点非随机选择可能引发的自选择问题,证实低碳试点政策与企业生产率之间的因果关系并非由样本分布偏误所驱动,进一步加强了实证结果的可信度。

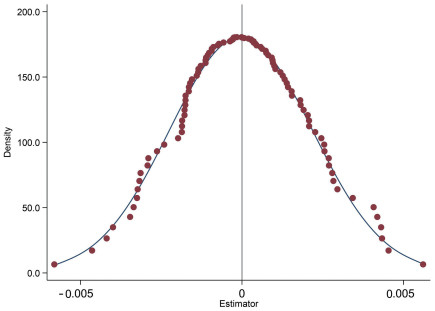

2、安慰剂检验本研究通过500次随机抽样安慰剂检验评估基准结果的可靠性。图 3展示了虚构政策冲击下DID系数的密度分布,横轴为估计量取值区间(-0.005至0.005),纵轴为核密度值(0-200)。检验结果显示,系数分布呈严格对称形态,峰值密度达189.7且集中于零点(均值-0.0001,标准差0.0014),表明虚构政策效应在统计上无偏且高度收敛于零值。真实政策效应估计值0.0120(基准回归结果)远超模拟分布的99.6%分位点,其出现概率低于0.4%,通过显著性水平1%的统计检验。

|

图 3 安慰剂检验 |

该方法有效解决了政策效应识别中的两类干扰问题:其一,排除不可观测因素的时间趋势干扰,通过随机化政策冲击时点,证实基准模型的显著结果并非源于潜在的共同趋势;其二,缓解选择性偏误疑虑,模拟分布结果表明,在对照组与处理组企业特征随机匹配的情形下,虚假显著性结果发生概率极低。进一步计算经验p值时,仅有两次模拟的绝对值系数超过真实值(0.0120),占比为0.4%。这一结果进一步增强了低碳试点政策与企业生产率之间因果关系的可信度。本检验通过反事实推断框架,证实基准回归结果具有强统计稳健性,排除了非随机噪声或模型误设所能解释的可能性。

3、替换变量针对全要素生产率测算方法敏感性问题,本研究分别采用Levinsohn-Petrin方法(TFP_LP)与Olley-Pakes方法(TFP_OP)以及GMM方法(TFP_GMM)重新度量企业生产绩效。表 5呈现了不同测算方法下的DID系数结果,显示两种方法均保持显著的正向效应:在TFP_LP模型中,DID系数为0.0214;在TFP_OP模型中,DID系数为0.0162;在TFP_GMM模型中,DID系数为0.0201。与基准模型相比,三个模型的效应量分别提升了约35%—78%,表明不同的生产率度量方法在捕捉政策效应时存在一定差异,但核心结论保持一致。特别地,LP方法通过更好地控制中间投入与生产率的内生性,能够更充分地识别低碳试点政策引发的要素配置优化效应。模型拟合优度R2分别达0.9663、0.9366与0.9272,证明替换变量后模型解释力未受显著削弱。此检验排除了生产率指标构建偏误对结论的干扰,进一步凸显了低碳试点政策效应在不同生产率度量框架下的普适性。

|

|

表 5 稳健性检验——替换变量 |

表 6展示了低碳试点政策通过技术创新对企业生产绩效的影响。表 6列(1)结果表明,政策冲击(DID)显著促进了企业的专利产出(Lnpatent),验证了低碳试点政策对技术创新的激励作用,DID系数为0.0884,且在1%的显著性水平下显著。根据已有研究,技术创新能够显著提升全要素生产率已是共识,因此低碳试点政策能够通过促进技术创新间接提升全要素生产率。

|

|

表 6 机制检验——技术维度 |

在表 6列(2)中,进一步考察了绿色技术创新(Green)的影响。检验结果表明,低碳试点政策显著促进了企业绿色技术创新,其DID系数为0.1059,且在1%的显著性水平下显著。这表明,低碳试点政策不仅推动了企业的专利产出,也激励了绿色技术创新的增加。根据已有研究,绿色技术创新能够显著提升全要素生产率这一结论已得到广泛认可,因此低碳试点政策能够通过促进绿色技术创新间接提升全要素生产率。

对比分析表明,低碳试点政策对绿色专利的影响显著高于普通专利。绿色专利的DID系数为0.1059,明显高于普通专利的0.0884,这表明低碳试点政策在激励绿色技术创新方面具有更强的推动力。其原因在于,低碳试点政策直接促进了企业向环保、节能和可持续技术的转型,特别是在绿色技术领域,这类技术创新往往与政策目标高度契合。此外,绿色技术创新通常享有更多的政策支持和财政激励,如税收减免、补贴等,这进一步提升了企业对绿色专利的研发投入。相比之下,普通专利的研发更多侧重于传统技术,受到的政策激励较少,因而其增长幅度相对较小。

总体来看,低碳试点政策通过技术创新和绿色技术创新两条路径,推动了企业的全要素生产率提升。技术创新为企业带来了直接的生产力增长,而绿色技术创新则在一定程度上优化了生产工艺和资源配置。两者共同作用,有效提升了企业的生产绩效。此结果也支持了“绿色创新补偿”理论,即环境政策通过创新激励促进了企业的可持续发展和生产率的提升。

低碳试点政策通过提升信息披露质量(AIQ)和企业的ESG评分,间接促进了企业全要素生产率的提升。从表 7的检验结果来看,低碳试点政策显著提高了企业的信息披露质量和ESG评分。在列(1)的回归结果中,低碳试点政策DID的系数为0.0217,且在10%的显著性水平下显著,表明低碳试点政策能够显著提升企业的AIQ,这一结果支持了低碳政策促进信息透明度和披露质量的作用。此外,列(2)的回归结果显示,低碳试点政策还显著提高了企业的ESG评分,DID系数为0.0035,且在1%的显著性水平下显著,这表明低碳政策促进了企业在环境、社会责任和治理方面的表现。从理论上来看,AIQ和ESG作为企业社会责任和信息披露的重要指标,能够显著影响企业的生产绩效。首先,AIQ的提高能够增强企业的透明度,提升外部投资者和利益相关者的信任度,为企业吸引更多的资源和投资,为技术创新和生产力提升提供支持。其次,ESG评分的提升反映了企业在环境保护、社会责任和公司治理方面的改善,这有助于提升企业的社会声誉和长期竞争力,从而促进企业的生产率提高。综合来看,低碳政策通过促进AIQ和提升企业的ESG评分,发挥了重要的中介作用,间接推动了企业全要素生产率的提升。在这一过程中,AIQ和ESG不仅提升了企业的透明度和社会责任感,也增强了企业的长期可持续发展能力,为低碳试点政策对企业生产绩效的提升提供了有力支持。

|

|

表 7 机制检验——信息披露和ESG |

表 8中的列(1)、列(2)显示,低碳试点政策对非国有企业TFP的提升效应显著高于国有企业。这一差异可能源于非国有企业面临更强的市场生存压力,更倾向于通过技术创新和流程优化来应对政策约束,以降低成本并提升效率。相比之下,国有企业由于预算软约束和环保投入的历史惯性,其对政策冲击的响应较为迟缓,弹性较低。此外,非国有企业治理结构灵活性更高,能够迅速调整资源配置以适应政策要求;而国有企业可能因多重目标之间的冲突,导致其环境规制效应较为弱化。列(3)和列(4)进一步揭示了企业规模对低碳试点政策效应的差异。分析结果表明,中小规模企业的政策效应显著强于中大规模企业。中小企业在转型过程中具有“船小好调头”的优势,能够通过设备更新和生产工艺的快速迭代实现绿色转型。这一特点使中小企业能够在低碳政策推动下更为灵活地调整其生产流程和技术应用,从而快速获得政策红利。相较之下,大型企业因其资产专用性较强且具有技术路径依赖,面临更高的沉没成本,使低碳转型更为困难和成本高昂。此外,政策扶持的重点可能倾向于中小企业,如专项补贴和税收优惠等激励措施为中小企业降低了绿色技术创新的门槛。大企业则更多依赖内部资源进行转型,从而导致激励效应的分化。

|

|

表 8 异质性分析——产权和规模 |

表 9展示了低碳试点政策在不同行业和区域中的效应差异。从分析结果来看,政策效应在不同的行业和区域存在显著差异,表明行业特征和地理区域对低碳政策的响应程度具有重要影响。

|

|

表 9 异质性分析——行业和区域 |

首先,表 9中的列(1)和列(2)分别展示了非重污染行业和重污染行业的政策效应。分析结果表明,非重污染行业的政策效应为0.012,在10%的水平上显著,而重污染行业的政策效应则为-0.006,未通过显著性检验。这一差异可能与行业的污染程度和绿色转型的难度相关。非重污染行业的企业在面对低碳政策时可能已具备一定的技术基础和资源,能够相对顺利地实现低碳转型。而重污染行业的企业由于对传统技术路径的依赖和高污染水平,低碳转型的难度和成本较大,因此对政策的响应较为迟缓,导致政策效应较弱甚至为负。

其次,表 9中的列(3)到列(6)分别展示了不同区域(西部、中部、东部、东北部)企业对低碳政策的响应情况。从分析结果来看,东部地区的政策效应最为显著,为0.015,在5%的水平上显著,其次是东北部,系数为0.014,在5%的水平上显著。而西部和中部的政策效应则较弱。东部地区作为我国经济最为发达的区域,企业在技术创新、资金支持和政策激励等方面的条件更为优越,因此能够较快地响应低碳政策,并从中获得较大红利。相比之下,西部和中部地区的企业因受限于相对薄弱的基础设施和技术创新能力,低碳转型的阻力较大,导致政策效应较为有限。

综上所述,低碳试点政策的实施效果在不同的行业和区域表现出明显的异质性。行业特征、企业规模及地理位置等因素共同决定了政策效应的强弱,表明在制定低碳政策时应考虑各地区和行业的具体情况,因地制宜地设计政策工具和激励机制,以提高政策的普遍适应性和效果。

五、结论及政策启示本研究基于2008—2023年制造业上市公司数据,全面分析了低碳试点政策对企业生产绩效的影响及其内在作用机制。研究结果表明:第一,低碳试点政策显著提升企业全要素生产率(TFP)。政策实施后,处理组企业TFP平均提高1.2%。通过倾向得分匹配双重差分(PSM-DID)、变量替换法以及安慰剂检验一系列稳健性测试,证实政策效应具有强因果性与普适性。第二,低碳试点政策通过技术创新、绿色技术创新与环境、社会和治理(ESG)、信息披露优化多路径驱动生产率提升。其中,绿色技术创新路径的贡献度达18.3%,而信息披露因其质量约束,仅发挥有限的中介作用,信息披露质量较低限制了企业在低碳转型中的透明度和有效性,导致ESG中介效应较小。第三,行业与区域的异质性分析显示,不同行业和区域对低碳试点政策的响应具有显著差异,特别是非重污染行业与东部地区的企业在技术创新和ESG信息披露方面的响应更加积极。非国有企业和中小规模企业对政策的响应更加显著。其中,非国有企业的TFP提升幅度是国有企业的2.7倍,中小规模企业的提升幅度是中大规模企业的1.7倍,凸显了产权改革与规模适配在环境规制执行中的重要作用。本研究突破了传统的理论框架,证实了环境规制能够通过创新诱导机制实现生产与环境的双赢,并为“波特假说”在新兴市场环境中的有效性提供了经验证据。

以上发现对政府环境政策设计与企业低碳转型实践均具有重要启示意义:

(一) 对政府部门的启示1.因地制宜扩展试点范围,强化差异化政策支持机制鉴于政策在不同区域和行业中表现出显著的异质性效应,建议未来低碳试点政策实施应结合区域发展水平与产业结构,选择具备创新潜力与绿色转型基础的城市优先推广,并探索分类施策路径,例如对中小企业、非国有企业提供专门的技术支持和财税激励。

2.提升环境信息披露制度的强制性与可执行性本研究发现信息披露质量对政策传导路径存在制约作用,建议政府完善环境信息披露制度,建立分级强制标准、健全绿色信息监管体系,并引入第三方审计机制,提高数据公信力与政策传导效率,增强政策透明度与信号功能。

(二) 对企业的启示1.提升绿色技术创新能力,主动响应政策导向企业应充分利用低碳试点政策提供的制度机遇,提升自身绿色创新投入与研发产出效率,构建绿色技术竞争优势,避免在未来政策收紧中陷入“成本陷阱”。

2.加强环境信息治理,提升ESG管理水平信息披露质量不仅影响企业形象,更影响其获得政策资源与市场资本的能力。企业应构建规范的信息披露流程,引入独立审计机制,提升ESG治理水平,以增强市场透明度和政策适应性。

| [1] |

庄贵阳. 中国低碳城市试点的政策设计逻辑[J]. 中国人口·资源与环境, 2020, 30(3): 19-28. (  0) 0) |

| [2] |

宋弘, 孙雅洁, 陈登科. 政府空气污染治理效应评估——来自中国"低碳城市"建设的经验研究[J]. 管理世界, 2019, 35(6): 95-108. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2019.06.009 (  0) 0) |

| [3] |

陆贤伟. 低碳试点政策实施效果研究——基于合成控制法的证据[J]. 软科学, 2017, 31(11): 98-101. (  0) 0) |

| [4] |

Ren S, Liu D, Li B, et al. Does emissions trading affect labor demand? Evidence from the mining and manufacturing industries in China[J]. Journal of Environmental Management, 2020, 254: 109789. DOI:10.1016/j.jenvman.2019.109789

(  0) 0) |

| [5] |

蒋伏心, 王竹君, 白俊红. 环境规制对技术创新影响的双重效应——基于江苏制造业动态面板数据的实证研究[J]. 中国工业经济, 2013, (7): 44-55. (  0) 0) |

| [6] |

赵振智, 程振, 吕德胜. 国家低碳战略提高了企业全要素生产率吗?——基于低碳城市试点的准自然实验[J]. 产业经济研究, 2021, (6): 101-115. (  0) 0) |

| [7] |

解学梅, 霍佳阁, 王宏伟. 绿色工艺创新与制造业行业财务绩效关系研究[J]. 科研管理, 2019, (3): 63-73. (  0) 0) |

| [8] |

李钧. 企业社会责任与经营绩效: 动态能力的中介效应[J]. 学术论坛, 2022, 45(3): 48-59. (  0) 0) |

| [9] |

雷钦华, 苏时鹏. 绿色乐善的企业未来经济绩效会更高吗?——来自上市公司的经验证据[J]. 资源开发与市场, 2023, 39(10): 1333-1342. (  0) 0) |

| [10] |

Walley N, Whitehead B. It's not easy being green[J]. Business and the Environment, 1994, 72(3): 46-51.

(  0) 0) |

| [11] |

Hernandez-Sancho F, Picazo-Tadeo A, Reig-Martinez E. Efficiency and environmental regulation[J]. Environmental and Resource Economics, 2000, 15: 365-378.

(  0) 0) |

| [12] |

Porter M E, Linde C. Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship[J]. Journal of Economic Perspectives, 1995, 9(4): 97-118.

(  0) 0) |

| [13] |

任胜钢, 郑晶晶, 刘东华, 等. 排污权交易机制是否提高了企业全要素生产率——来自中国上市公司的证据[J]. 中国工业经济, 2019, (5): 5-23. (  0) 0) |

| [14] |

黄德春, 刘志彪. 环境规制与企业自主创新——基于波特假设的企业竞争优势构建[J]. 中国工业经济, 2006, (3): 100-106. (  0) 0) |

| [15] |

游雪晴, 罗晖. "低碳经济"离我们还有多远?[N]. 科技日报, 2007-07-22(01).

(  0) 0) |

| [16] |

庄贵阳. 中国经济低碳发展的途径与潜力分析[J]. 太平洋学报, 2005, (11): 79-87. (  0) 0) |

| [17] |

辛章平, 张银太. 低碳经济与低碳城市[J]. 城市发展研究, 2008, (4): 98-102. (  0) 0) |

| [18] |

陈艳莹, 张润宇, 李鹏升. 环境规制的双赢效应真的存在吗?——来自中国工业污染源重点调查企业的证据[J]. 当代经济科学, 2020, 42(6): 96-107. (  0) 0) |

| [19] |

彭星, 李斌. 不同类型环境规制下中国工业绿色转型问题研究[J]. 财经研究, 2016, 42(7): 134-144. (  0) 0) |

| [20] |

中国社会科学院工业经济研究所课题组, 李平. 中国工业绿色转型研究[J]. 中国工业经济, 2011, (4): 5-14. (  0) 0) |

| [21] |

徐光华, 卓瑶瑶, 张艺萌, 等. ESG信息披露会提高企业价值吗?[J]. 财会通讯, 2022, (4): 33-37. (  0) 0) |

| [22] |

唐勇军, 马文超, 夏丽. 环境信息披露质量、内控"水平"与企业价值——来自重污染行业上市公司的经验证据[J]. 会计研究, 2021, (7): 69-84. (  0) 0) |

| [23] |

孔东民, 代昀昊, 李阳. 政策冲击、市场环境与国企生产效率: 现状、趋势与发展[J]. 管理世界, 2014, (8): 4-17. (  0) 0) |

| [24] |

Olley GS, Pakes A. The dynamics of productivity in the telecommunications equipment industry[J]. Econometrica, 1996, 64(6): 1263-1297.

(  0) 0) |

| [25] |

王凤荣, 李安然, 高维妍. 碳金融是否促进了绿色创新水平?——基于碳排放权交易政策的准自然实验[J]. 兰州大学学报(社会科学版), 2022, 50(6): 59-71. (  0) 0) |

| [26] |

Li P, Lu Y, Wang J. Does flattening government improve economic performance? Evidence from China[J]. Journal of Development Economics, 2016, 123: 18-37.

(  0) 0) |

| [27] |

郭丰, 杨上广, 柴泽阳. 创新型城市建设实现了企业创新的"增量提质"吗?——来自中国工业企业的微观证据[J]. 产业经济研究, 2021, (3): 128-142. (  0) 0) |

2025

2025