截至2023年年底,我国65岁及以上人口达2.17亿,占总人口的比重为15.4%,我国已进入中度老龄化社会,[1]推进养老资源的合理配置以及适老化改造已迫在眉睫。党的二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,提出要“积极应对人口老龄化,完善发展养老事业和养老产业政策机制”,[2]如何实现健康养老资源的有效对接、优化健康养老服务的资源配置成为当前智慧养老服务产业发展的重要议题。我国已于2019年提出“把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口”,[3]开始探索“区块链+”在民生领域的运用。2021年10月,工信部、民政部、卫健委联合印发《智慧健康养老产业发展行动计划(2021—2025年)》,提出要“推动区块链等新一代信息技术在健康及养老领域的集成创新和融合应用,进一步提升健康养老产业及服务的智慧化水平”。[4]区块链作为一种战略性新兴技术,以“技术赋能”的方式为社区治理与社区公共服务提供了新的底层逻辑与实践路径。基于此,本研究构建了基于区块链的社区居家智慧养老服务模式,通过系统梳理社区居家智慧养老领域的理论前沿与发展态势,旨在促进区块链技术与社区居家养老服务的要素耦合及其精准治理,为我国社区居家智慧养老服务的高质量发展提供现实可能。

一、数字时代的社区居家智慧养老服务研究:理论意涵与发展桎梏在数字时代背景下,互联网、物联网、大数据等信息技术深度应用于社区居家养老服务体系,驱动了社区居家养老服务在供给内容、方式及流程等方面的技术革新。当前学界对社区居家智慧养老服务的内涵、特征和实践进行了较多探讨,为深化养老理念变革与智慧养老服务的推广奠定了理论基础。

(一) 社区居家智慧养老服务的理论意涵研究“智慧”概念源自欧美等国,其强调信息技术深度融入城市与社区建设的具体过程。[5]“社区居家智慧养老”又称“全智能老年系统”(Intelligent Older System),由英国生命信托基金(British Life Trust Fund)提出,旨在打破时空局限以推动养老服务高质量发展,通过大数据挖掘与分析技术整合社区、街道及居家环境的信息资源,为老年人提供精准化、个性化、专业化的养老服务。[6]国外学者多围绕平台系统、供给主体和服务内容等要素对社区居家智慧养老服务供给机制展开研究。

当前,国内学者主要从技术维度、服务需求、服务供给与服务模式等层面对社区居家智慧养老服务进行探讨。第一,在技术维度层面,社区居家智慧养老融合了现代信息技术手段,旨在优化资源配置、改善居家老年人生活质量、提升服务效率与品质,其可视作社区居家养老服务向信息化、智能化转型的重要路径。[7]第二,在服务需求层面,我国社区居家智慧养老服务的需求可分为生活护理服务、医疗服务和精神慰藉服务。[8]有学者针对社区居家智慧养老技术接受的影响因素,构建了助推智慧养老政策实施的策略框架,从伙伴学习、信息公开与简化程度等角度为智慧养老技术的应用提供理论指引。[9]第三,在服务供给层面,社区居家智慧养老服务主要涵盖两大要素:智慧服务平台与智能终端设备。[10]前者作为桥梁,联结医疗服务提供者、运营商、服务商、个体及家庭,利用前沿技术精准捕捉、传递并响应老年群体的服务需求。[11]后者则分为智能穿戴、智能家居及便携式健康监测设备等,通过拓展服务应用场景、拓宽使用边界及提供个性化服务策略,提升服务品质与供给效率。[12]具体而言,社区居家智慧养老服务是通过智能设备升级、数据资源整合以及信息资源共享等方式来提高智慧养老服务的供给能力。[13]第四,在服务模式层面,有学者依托物联网、云计算、大数据、智能硬件及终端五大要素搭建了社区居家智慧养老服务模式,以实现养老管家服务与远程医疗照护的深度融合。[14]赵奕钧等从需求精准识别、高效数据处理、智能供需匹配及质量综合评价体系四大环节入手,构建了“医养康护乐”的一体化智慧养老服务模式。[15]另有学者提出全域养老模式,从全生命周期服务支持、供应链协同、个性化场景服务及利益相关者参与等维度打造养老服务模式新样板。[16]亦有学者指出,社区居家智慧养老强调运用现代信息科技整合汇聚涉老数据信息,进而实现对老年人日常生活照料、健康安全管理、休闲娱乐需求等方面的智能化、即时化响应。[17]因此,社区居家智慧养老是一种将传统社区居家养老模式与现代信息技术深度融合的创新服务模式,以提升服务质量与效率为目标,通过研发先进的智能化软硬件系统、推广适老化的智能产品以及建设综合性信息平台等举措,为居家老年人提供更为智能化、多元化、个性化的养老服务方案。

(二) 社区居家智慧养老服务的发展桎梏研究我国社区居家智慧养老实践的发展动力源自国家层面的战略规划与政策体系的顶层设计。自2015年国务院确立“促进智慧健康养老产业发展”的目标以来,全国各地展开了社区居家智慧养老服务模式的实践探索,旨在精准对接老年人群体多元化、个性化服务需求,并在智能化、专业化及标准化养老服务体系的构建方面取得初步成效。其中,杭州作为先行者,创新性地将“智慧化”理念融入社区居家养老服务中,通过实施需求精准评估、强化护理人才队伍建设、激发社会成员广泛参与,构建了高质量的智慧养老服务体系。[18]南京等地则将“时间银行积分机制”引入互助养老模式中,遵循统一化管理、标准化流程及平台化运作的原则,实现了养老模式的全过程规范化管理。[19]苏州和兰州等地开设就地养老的“虚拟养老院”,采用政府引导与企业运行的方式,为老年人提供医疗保健、健康护理、衣食住行和生活文娱等方面的服务。[20]

然而,当前社区居家智慧养老服务在实践中面临诸多挑战:一方面,养老服务的供给端存在供给滞后、流程烦琐、内容不匹配以及资源分配不均等问题,[21][22]供给模式单一且服务体系分散,忽视了对供给网络中资源、系统及程序的深度整合;另一方面,在养老服务的需求端,老年人对智慧养老服务的信任度低,养老服务平台的使用率与利用率低。[23]此外,养老服务的发展理念滞后,未能充分探讨多元主体协同、需求反馈机制及信任网络构建等内生性结构,难以构建全面的养老服务供应链体系。因此,要实现智慧养老服务模式的有效利用与可持续发展,亟须以需求端为切入点,从及时回应用户需求、强化多元协作、增强服务信任等多方面优化智慧养老服务的供给模式。[24]事实上,将区块链技术融入社区居家养老服务体系的构建当中,是大数据时代下解决人口老龄化问题、优化社会养老资源配置的新思路和新办法。首先,区块链的技术特征将助力智慧养老,从供给资源、供给系统与供给程序三个维度解决社区养老服务难题。其次,社区居家养老服务领域涉及多部门、多环节,要求数据公开透明、全程溯源、不可篡改等,其场景应用需要区块链的技术支持。基于此,本研究构建了基于区块链的社区居家智慧养老服务模式,从耦合机理、运行机制与推进路径等视角回应上述问题,为智慧养老服务模式创新提供有益参考。

二、基于区块链的社区居家智慧养老服务模式的耦合机理“区块链+社区居家智慧养老服务”模式是以区块链技术为支撑构建的社区居家养老服务,在供给主体、服务需求、供给系统等方面打破传统的科层式组织方式与供给流程,使中心化供给结构变为扁平化和网格化的多中心结构。该模式通过“联盟链”与社区居家养老服务供给资源、供给系统及供给程序的耦合,推进社区居家养老服务需求精准识别、养老数据链上集成共享、养老服务供给主体多元协同、养老服务资源智能匹配,最终实现社区居家养老服务的精准化供给。为进一步验证耦合机理的有效性,研究团队于2023—2024年对部分区块链试点地区进行了跟踪调研,搜集了问卷、半结构化访谈等相关资料约10万字,实证检验了区块链技术在社区居家养老服务中的运行效果,访谈对象及编码如表 1所示。

|

|

表 1 访谈对象及编码 |

区块链起源于比特币,是记载与存储比特币交易信息的底层技术。区块链的核心是由许多不同节点组成的分布式账本,具有分布式多中心、可追溯、防篡改、公开透明、智能合约等核心特征。与传统养老模式相比,区块链技术借助完整的组织体系、制度体系和价值体系,与社区治理与社区公共服务领域链接耦合,从信息互信、资源互信与秩序互信三个维度重构社区居家智慧养老服务的供给模式,为相关利益群体提供交互化、个性化、智慧化的养老服务和监管。“区块链+社区居家养老”模式的优势主要体现在以下三个方面。

1、信息互信:建立社区居家智慧养老服务的信任机制首先,确保数据透明与安全。区块链通过分布式账本技术,确保所有养老服务相关的数据记录(如老人健康信息、服务提供记录、费用支付情况等)均被公开且不可篡改地存储在多个节点上。社区居家智慧养老服务系统的各参与主体能在无需传统信任中介的条件下,安全、自动地交换真实且不可篡改的数据,有效解决了用户间的“信任危机”。其次,智能合约实现价值互信。智能合约作为区块链技术的重要组成部分,它允许在满足特定条件时自动执行合同条款,无需第三方中介。在社区居家智慧养老服务中,智能合约可用于定义服务标准、价格、支付条件等,一旦条件满足,系统将自动触发服务提供与支付流程,减少了人为干预和信任摩擦,提高服务效率和信任度。最后,服务质量的追溯与监督。区块链技术为服务质量的追溯与监督提供了可靠手段,每项服务从发起、执行到完成的全过程都被记录在链上,形成可追溯的服务链。例如,2023年上海市长宁区的“链上健康档案”依托联盟链技术整合辖区内三甲医院、社区卫生服务中心及家庭医生签约数据,为6.8万名老年人建立不可篡改的电子健康档案。通过智能合约自动同步诊疗记录、用药信息及健康监测数据,实现跨机构数据共享。当老人突发疾病时,急救中心可通过链上权限直接调取其过敏史、既往病史及家属联系方式,平均响应时间缩短40%。“区块链解决了医院数据孤岛问题,家属可通过私钥随时查看健康档案,投诉率下降25%。”(访谈231220AG4)

2、资源互信:满足用户对服务资源交换共享的需求首先,完成资源确权与追溯。利用区块链的不可篡改特性,为各类服务资源(如医疗设施、护理人员、养老服务产品等)建立唯一的数字身份,实现资源的精准确权与全程追溯,从而减少资源信息的不对称,提升用户对服务资源的信任程度。其次,智能合约促进资源交易。区块链的智能合约可以自动执行预设的条款和条件,确保服务资源交换过程中的公平、公正与透明。用户与服务提供商之间可以通过智能合约明确服务内容、价格、交付时间等关键信息,降低交易风险,提高交易效率。最后,构建共享资源池。借助区块链技术手段延伸养老服务供给的广度与深度,如提供一站式医疗健康管理服务,将医院、养老机构、医生、药品配送企业和老年患者连成一个数据网,实现线上线下互动、远程服务和可穿戴设备的连接;家庭医生签约对养老主体行为全过程记录,养老服务提供方在整合大数据的基础上,强化与长者监护人的信息交互,实现社区居家养老服务的专业化和广覆盖。较为典型的是广州市“区块链+时间银行”的互助模式,其将志愿者服务时长以通证形式存入个人账户,通证可兑换家政服务或医疗护理。截至2024年5月,“时间银行”累计存储23万小时服务时长,跨区兑换率达89%。“链上记录公开透明,兑换服务时不再担心赖账,参与积极性提高了。”(访谈241017AC1)

3、秩序互信:规范社区智慧养老服务领域的有序发展首先,实现透明监管与服务合规化。政府部门可利用区块链上的存证数据进行审核审计,杜绝养老补贴金数据造假、不正常交易等舞弊行为。通过技术手段建立起对养老服务企业的有效监管,确保养老服务质量以及财政资金的安全使用等,解决社区居家智慧养老服务所面临的多环节、多部门、多角色带来的监管难题。其次,推进标准化服务与质量保障。区块链技术可以助力建立统一的社区居家智慧养老服务标准体系,通过将服务标准、操作流程、质量标准等关键信息上链,实现服务流程的标准化与透明化。同时,结合区块链的不可篡改特性,确保服务质量的可追溯性,有利于服务提供方自我监督与改进。最后,减少因服务引发的矛盾纠纷。区块链保存的服务过程数据、交易记录等信息能够为纠纷解决提供客观、全面的证据支持。此外,智能合约的自动执行特性通过预设的条款和条件来明确双方的权利与义务,减少因信息不对称或理解偏差而导致的纠纷。基于此,北京市朝阳区政府搭建养老服务联盟链,接入48家养老机构与12家监管部门,推行“链上监管沙盒”模式。通过智能合约设定服务标准(如每日巡查频率、餐食营养配比),违规行为自动触发预警并冻结机构补贴。“链上监管倒逼我们规范流程,但初期技术适配成本较高,需政策进一步支持。”(访谈240916AS2)

(二) 区块链与社区居家智慧养老服务的要素耦合:供给资源、供给系统与供给程序区块链技术通过优化供给资源的配置、重构供给系统的架构以及革新供给程序的流程,实现区块链底层平台、技术理念与技术特性与社区居家智慧养老服务要素间的互动与耦合,进而确保养老数据信息“链上+链下”同步存储,养老服务供给主体“链上+链下”多元协同,养老资源平台“链上+链下”互通共享,养老服务“链上+链下”精准供给。

1、区块链底层平台与社区居家智慧养老服务供给资源的耦合依据区块链的开放性和去中心化程度的不同,可将区块链分成公有链、联盟链、私有链。其中,联盟链由多个机构节点通过授权控制,实现机构间数据与资源共享的分布式平台,适用于特定的合作网络内。社区居家智慧养老服务涉及多个机构,如医疗机构、养老服务机构、政府部门等多方之间的数据交换与共享。因此,根据社区居家智慧养老服务资源与信息需求的多样性,选用“联盟链”模式对链上数据进行整合、分类与适配,向服务供给主体及第三方平台开通访问权限。在该模式下,预设多个节点作为记账节点,共同参与区块生成决策。各机构可以根据自身能力和需求,在联盟链上发布服务供给信息,通过智能合约自动匹配服务需求,提高服务响应速度和资源利用效率。此外,构建智慧养老服务供给主体的信息共享激励与约束机制,促进供应商动态迭代、集成商高效整合、服务商无缝对接,增强分布式供应链中多主体间的合作信任,优化信息共享流程,确保利益合理分配与风险共担机制的落实,形成“个性信息全记录、服务信息全匹配、管理信息全自动”的社区居家智慧养老服务信息与资源链条,以解决服务供给主体间数据公开、协同、调配、储存等问题。例如,北京市海淀区“时间银行3.0”项目创新采用“双链架构”,民政链记录服务时长与质量评价,志愿链对接“志愿北京”平台实现积分跨系统兑换。截至2023年底,注册志愿者达2.4万人,累计存储服务时长38.7万小时,其中23%的积分已通过区块链智能合约兑换为家政服务。“区块链能够系统自动匹配距离最近的认证护工,将护理时长、血压监测记录这一类的服务过程数据实时上链,形成闭环监管。”(访谈240115AG3)

2、区块链技术理念与社区居家智慧养老服务供给系统的耦合从社区居家智慧养老服务需求、服务主体、供需匹配三个维度,厘清区块链技术理念与社区居家智慧养老服务供给系统的耦合逻辑。一是在服务需求层面,加密算法和智能合约为社区居家智慧养老服务需求提供了精准识别和高效应对机制。区块链技术依托老年人健康状况、心理偏好及个体特征等数据,深度挖掘其潜在状态与隐性需求,建立动态更新的社区养老服务需求数据库,为社区单元推荐“一户一案”的服务方案与服务内容,并充分尊重老年人的自主选择。二是在服务主体层面,区块链的去中心化为社区、政府及其他居家养老服务供给主体提供了协同合作机制。在横向上,打破养老机构间的“隐性数据壁垒”,促进养老服务数据与市场监管、医疗、救助等多方信息的跨区域、跨部门、跨层级高效整合与共享;在纵向上,与民政部业务管理系统深度对接,构建省、市、县三级养老信息联通体系,实现涉老数据在区块链平台上的统一管理与应用,提高服务供给效率。三是在供需匹配层面,通过区块链分布式记账机制精准把控服务需求与服务资源之间的匹配。在获取链上利益相关者的养老服务知识与信息的基础上,有效联结链下养老服务要素供给资源。例如,杭州市余杭区“链上康养”平台运用区块链分布式记账机制,将辖区32家医疗机构、58个社区服务中心及214名家庭医生纳入资源池。2023年数据显示,平台通过智能合约实现“15分钟应急响应圈”覆盖率从51%提升至93%,独居老人跌倒报警至护工抵达的平均时间缩短至6.8分钟。“去年冬天突发头晕,智能手环自动报警后,社区医生5分钟就赶到我家。后来查链上记录才知道,系统根据我的病史优先匹配了神经内科医生。”(访谈240916AR5)

3、区块链技术特性与社区居家智慧养老服务供给程序的耦合区块链借助分布式账本、智能合约以及非对称加密的技术特性,展现了技术创新在社区居家养老服务领域的应用潜力,为其优化供给流程、提升服务效率、简化服务程序提供了新的解决方案。一是使用分布式账本记录部门服务信息与匹配流程。将社区服务主体、社区自治组织、适龄老人、居民家庭、NGO组织、社会养老机构、政府部门等相关机构组织作为节点接入区块链网络,联盟链下所有信息节点需要分布在全网,并同步存储。通过养老服务匹配信息同步更新解决信息不对称问题,为“存证”难题提供解决方案。例如,天津市河西区将养老服务流程分解为22项链上节点,包括服务申请、资质审核、过程记录及满意度评价。二是利用智能合约明确服务履行规则并自动化执行。基于区块链的社区居家智慧养老服务可事先规定拟定合约内容,将志愿者、服务机构以及第三方提供的助老服务的书面协议或承诺通过智能合约的方式存储到区块链中,在满足预设条件时合同自动执行。例如, 北京市海淀区“时间银行”建立了1∶1∶1兑付体系,即1小时服务等同于1个时间币,亦等同于1元机构服务抵扣;同步开发了“养老服务ATM机”,支持刷脸提取累积服务。三是采用非对称加密技术授予各部门老年人健康数据读写权限。老年人及其家庭成员将老人的个人信息、健康状况以及既往病史等信息使用私钥加密上传;养老服务相关部门数据上链时则使用社区的公钥对数据进行加密,以证明数据传输者身份。利用加密技术实现对老年人敏感信息存储,兼顾多机构数据共享的需求,提供相对完善的公共安全隐私安全体系,有效解决健康养老隐私泄露问题。例如,重庆市江北区采用“双密钥体系”管理健康数据,老年人持私钥加密敏感信息,如病历、用药记录等,社区公钥则用于解密脱敏后的统计指标。

三、基于区块链的社区居家智慧养老服务模式的运行机制在区块链与社区居家智慧养老服务要素耦合与互动的基础上,如何形成社区居家智慧养老服务自主、开放的动态循环模式,促进主体间的相互依赖、相互协作与良性互动,成为区块链技术亟待突破的核心问题。为此,研究构建了以基础支撑层、应用平台层、应用层、应用终端为依托的“四大板块”,形成了以“三大子系统”为支撑的信息交换、协同联动与全过程评价的运行机制。

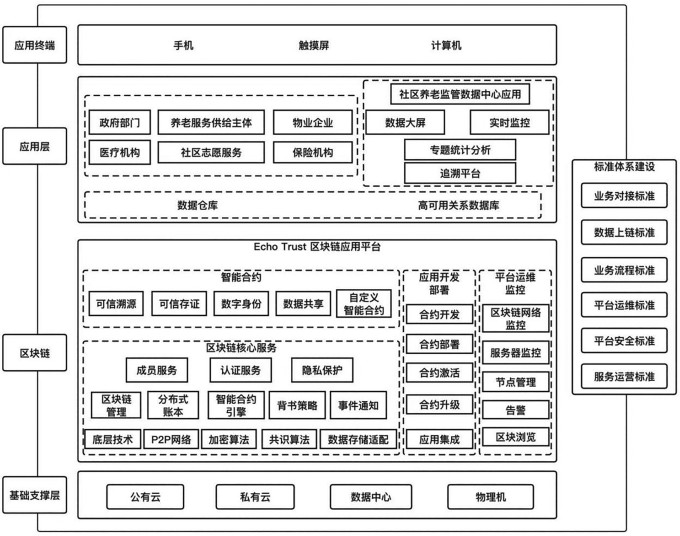

(一) “区块链+社区居家智慧养老服务”模式的平台架构:以“四大板块”为依托“区块链+社区居家智慧养老服务”模式是基于区块链去中心化、分布式记账、自组织的底层逻辑与技术,将社区居家智慧养老服务体系开放化,使服务供给端、服务资源与服务需求端的数据信息被直接表达、加密传送、区块打包、合约分析,最终实现社区居家智慧养老服务协同、精准、高效供给的模式。其中,“区块链+社区居家智慧养老服务”是以“区块链+物联网”为技术核心,由基础支撑平台、区块链应用平台、应用层的养老服务管理应用系统、养老服务监管系统和智能应用终端四大板块构建而成(图 1)。

|

图 1 “区块链+社区居家智慧养老服务”的平台架构 |

基础支撑平台以“社区云”、数据中心、物理机等基础设施为构成要素。其中,“社区云”是为特定的社区成员开发的专有应用,仅有社区智慧居家养老服务的利益相关者享有准入权限,其基础设施可以由社区、第三方机构或多家机构拥有、管理与运营,并存在于所属机构的内部或外部。“社区云”作为基础支撑平台的核心,其设计充分体现了数据主权与隐私保护的原则。通过先进的加密技术与访问控制机制,确保社区成员的个人信息与健康数据仅在授权范围内流通,有效防范了数据泄露与滥用风险。此外,“社区云”基础设施的灵活性与可扩展性,使其能够根据社区养老服务需求的变化进行动态调整,无论是增加新的服务功能,还是提升数据处理能力,都能迅速响应,为社区智慧居家养老服务的持续优化与创新提供平台支撑。

2、技术创新引擎:区块链开发与部署的应用平台层依托区块链核心服务、智能合约模板库、应用开发部署以及平台运维监控四大模块,将区块链技术嵌入到社区养老服务中,并运用联盟链模式实现区块链底层平台与社区居家养老供给资源、区块链技术理念与社区居家养老供给系统、区块链技术特性与社区居家养老供给程序的三大耦合。通过集成区块链核心服务,确保数据交易的安全性与可追溯性;智能合约模板库的引入,实现了服务条款的自动化执行与监管,降低了人为干预的风险与成本。平台支持的应用开发部署功能,促进了区块链技术在社区养老领域的快速迭代与创新,满足服务供给的多元化与个性化需求。同时,“联盟链”模式的采用,不仅强化了社区内外各参与方之间的协作与信任,还通过跨链式操作,实现了社区居家养老供给资源与区块链底层平台的高效对接与融合。

3、平台架构系统:多主体融入与协作的应用层由政府部门、养老服务主体、物业企业、医疗机构、社区志愿服务、保险机构等多主体构成的管理应用系统及社区养老监管数据中心应用系统,主要功能在于对社区智慧养老服务实时数据进行监管、决策分析,为社区智慧养老服务管理过程提供业务支撑。应用层作为社区智慧养老服务体系的顶层架构,其多主体协同的管理应用系统,展现了高度集成与智能化的管理特性。该系统通过集成政府部门政策指导、养老服务主体的服务供给、物业企业的日常运维、医疗机构的健康监测、社区志愿服务的情感支持以及保险机构的风险保障等多维度数据,实现了对社区智慧养老服务全链条的实时监管与动态分析。同时,社区养老监管数据中心应用系统的建立,促进了跨部门、跨领域的协同治理,为构建高效、透明、可持续的社区智慧养老服务管理体系提供了技术指引。

4、用户交互界面:多渠道高安全的应用终端层智能应用终端通过手机、触摸屏、计算机等物联网设备的组合使用,为用户提供远程应用操作以及数据信息交互的平台工具,极大地方便了用户进行远程操作与实时数据交互,增强了用户体验的便捷性与个性化;此外,对区块链平台运用全过程实行标准体系建设,在充分识别服务平台的规范化需求的同时,推进平台全链条的协同发展与融合。这一标准体系促进了平台内部各子系统、各服务环节之间的无缝对接与高效协同,实现了从数据采集、处理、分析到服务提供、反馈评价的全链条闭环管理,引领着养老服务模式向更加智能化、标准化、人性化的方向迈进。

(二) “区块链+社区居家智慧养老服务”模式的运行机制:以“三大子系统”为支撑在建立区块链信息平台架构的基础上,“区块链+社区居家智慧养老服务”还包括三个子系统,即基础信息数据库系统、养老服务子系统和养老服务操作应用系统,从而确保该服务模式下的精准对接与协同运行。

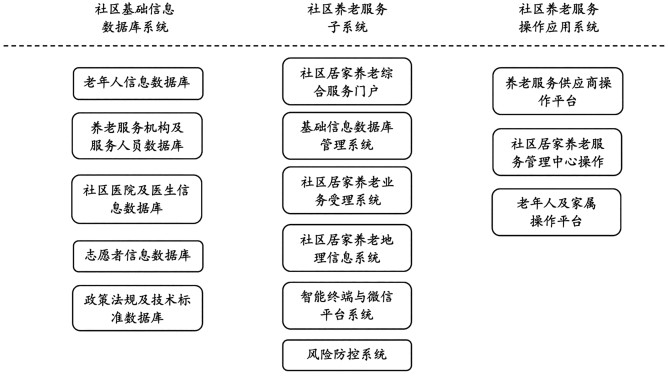

1、基础信息数据库系统:以“资源要素共享”为环节的信息交换机制基础信息数据库系统是“区块链+社区居家智慧养老服务”平台稳定运行的“基石”,承载着老年人身体指标、服务需求及养老知识等信息的交换。首先,地方政府在“区块链+社区居家智慧养老服务”模式建设中发挥着主导作用,在业务对接、数据上链、业务流程、平台运维、平台安全以及服务运营等方面承担着建立科学系统的标准体系、提供各养老服务相关部门服务系统的统一接口、促进涉老服务要素的整合与共享等职责。其次,引入区块链技术进行基础信息数据库的开发,将原先碎片化的部门信息以链上节点的方式记录集成,引导涉老要素的有序衔接与实时共享,不断提高资源融合效率与利用程度。就目前而言,基础信息数据库涵盖五个方面的要素资源,具体内容见图 2所示。这五大信息数据库构建起一个全面、动态、高效的“链上社区居家养老信息服务网络”,通过整合和共享各类涉老资源要素,可实现老年人健康数据、服务需求、政务信息等资源的信息互通与资源共享。

|

图 2 “区块链+社区居家智慧养老服务”模式的运行机制 |

社区养老服务子系统的建设作为保障区块链信息平台健康运行的“骨干”,是一个为促使养老服务供给方与需求方建立连接、深度融合、交叉发展而提供的养老服务信息平台系统。不同于以往“互联网+”养老服务模式下的“DMP模式”①,“区块链+社区居家智慧养老服务”取消了养老服务信息平台对供给方的筛选这一环节,以“PTD模式”②为主要表现形式,指的是养老服务供给方在根据老年人自身的健康风险评级、身体心理健康量表分析等,综合评判后计算出服务对象的养老服务需求迫切程度,将特定的服务方案通过智能养老设备终端直接发送给老年人,为老年人主动提供上门服务。其中,养老服务子系统主要由六个业务系统组成,这些养老服务子系统将集成于社区服务信息联盟链架构下的各部门信息由特定机构制定并发布,并在确保安全合法的前提下高效流转,从而促使“链上部门”间良性互动与协同合作,实现养老服务的无缝衔接与高效协同。

①“DMP模式”表示需求者、中介者、供给者三者之间的服务运转关系,在呼叫助老中心和养老服务热线平台中应用,服务中介平台为需求者和供给者搭建服务需求沟通桥梁,能够快速简洁地收集需求者的信息并传递给服务供给者,实现服务需求的快速反应。

②“PTD模式”是指服务提供者与服务需求者的关系。服务提供者主动从服务需求方了解服务需求,并提供服务供给。

3、社区养老服务操作系统:以“用户精准匹配”为枢纽的全过程评价机制社区居家养老服务操作系统的建设指政府用户、组织机构用户以及老年人个人用户共享一个由联盟链架构的社区居家养老服务窗口,是“区块链+社区居家智慧养老服务”模式落地并稳定运行的重要支撑。“区块链+社区居家智慧养老服务”的操作系统作为供需信息交互的枢纽,借助区块链技术即时捕获老年人的服务需求,并以指令形式精准推送至匹配的养老服务供应商。此过程的核心在于开发三大应用平台,分别针对老年人及其家庭、服务管理中心以及养老服务供应商。一方面,老年人及家庭成员利用手机或其他智能终端发出需求信息,由社区居家养老服务管理中心接收并传递给相匹配的养老服务提供方;另一方面,养老服务供应商在获得政府门户相关授权的指令后,根据智能合约的内容履责。此外,养老服务供应商可提供“点单式”的服务申请,并在服务完成后接受一对一的质量评价与反馈。区块链技术赋能的社区居家智慧养老服务平台,全面记录并实时处理交易数据,累积形成丰富的数据集。此机制不仅助力服务机构优化服务流程,提升服务质量,同时为用户选择服务商提供科学依据,并为政府精准分配养老资源提供决策支持。

四、基于区块链的社区居家智慧养老服务模式的推进路径数字化转型为推动养老产业的高质量发展带来了新契机,发展数字养老是实现传统养老模式转型的必由之路。基于“区块链+社区居家智慧养老服务”模式的耦合机理与运行机制,未来政府应以老年群体需求为根本导向,将“积极老龄化”理念融入服务模式建设的全过程,从制度、服务、人才队伍三方面入手,为“区块链+社区居家智慧养老服务”模式运行提供保障,推动我国养老服务事业和产业的高质量、高水平发展。

(一) 数字赋“治”:打造“区块链+社区居家智慧养老服务”的可持续生态网作为承担养老服务的责任主体,政府主导着区块链网络平台与数据库基础设施等建设。然而,当前信息平台构建面临着设备接口不统一、数据格式多样、系统碎片化等问题,“数据孤岛”现象仍然普遍,养老资源利用率低下且重复建设频发。此外,数字养老服务行业标准体系缺失,涵盖准入、质监、风控及管理规范等方面的操作指南匮乏,阻碍了数字养老服务的普及与发展。因而需要政府强化政策保障,为“区块链+社区居家智慧养老服务”模式提供良好的环境场域。一是健全政策体系。应颁布关于“区块链+”应用的法律法规与管理规章,做好信息规划与信息公开保护的相关工作,并结合各地实际,细化“区块链+社区居家养老”服务细则,如出台服务人员执业法等。二是确立统一的养老服务行业标准化体系,涵盖服务流程、质量监控及老年人需求评估机制,同步完善从业人员资格认证与管理规范,加强各部门主体间数据的标准化建设,打破“数据孤岛”,完善部门协作与资源共享的运行机制。三是强化对现有“时间银行”等虚拟货币的管理与应用。应用区块链技术,确保“养老币”等时间资产的存储与兑换公开与透明,为智能合约的履责与执行提供制度支持,如细化“养老币”的运营规则等,即低龄老年人通过参与社区志愿服务累积时间,未来在高龄时换取等值的志愿服务时间,实现了服务的跨期交换与自我保障。[25]四是积极引导社会力量参与建设。搭建“区块链+社区居家养老”的服务平台,开展与养老服务供应商、服务商等主体的协作,通过服务采购或外包、资金补助和税收优惠等方式吸引各方发挥优势,借助市场培育完善联养生态链。

(二) 数字赋“能”:构建“区块链+社区居家智慧养老服务”的质量安全体系如何开发契合老年人需求的智能终端,激活数字养老市场,关键在于健全“区块链+社区居家养老”的质量安全体系。然而,数字养老产品实际提供中存在着供给不足、质量低下等问题,老年人对数字养老服务产品存在排斥心理,缺乏数字使用技能。此外,数字养老产品相关的用户操作繁杂、适老化改造程度低与社会支持不足则会加剧老年人数字技能的匮乏。对此,应结合区块链的技术优势,从准入门槛、质量监管等方面提升社区居家养老服务的质量水平。一是设立产品与服务准入门槛,实行质量安全风险识别。通过对“链上”社区居家智慧养老服务需求与服务资源匹配、服务供给过程中的数据分析与监控,主动识别存在的潜在质量安全风险。二是实施质量安全动态跟踪。依托区块链开放、透明等功能特性,对社区居家养老服务供给的各个环节与节点的质量安全进行全程动态跟踪。三是实行质量安全监管反馈,在社区居家养老服务完成后,依托区块链的数据加密、不可篡改等功能特性对服务质量、服务效果等进行收集与储存记录,完成质量安全监管反馈的闭环管理。考虑到老年群体的技术接受度低等现实问题,需对区块链技术进行适老化改造,以增强老年群体的技术应用能力。具体措施包括:创新密钥管理方式,简化或设计新型密钥形态,规避密钥遗忘丢失问题;开发适应老年人认知特点的界面设计,优化信息查询、输入及确认流程,提升其数字适应能力;为丧失自理能力的高龄老人提供代理技术支持服务等。

(三) 数字赋“教”:孵化“区块链+社区居家智慧养老服务”职业化从业人员当前社区居家智慧养老服务质量良莠不齐的主要原因在于养老服务人员短缺、服务专业化程度不足。有数据显示,全国福利与养老机构从业人员总数约30万,其中持有国家职业资格证书的专业护理人才占比不到三分之一,且从业人员以40岁以上年龄层为主,反映出专业护理力量薄弱及年龄结构不均的问题。[26]因此,对于“区块链+”智慧养老服务产业而言,从业人员具备一定的信息技术应用能力、扎实的技术应用知识和技能以及良好的数字素养能为行业长远发展提供必要支持。一是强化区块链等前沿技术人才培养政策的执行力。鼓励高校和职业院校设置养老服务相关专业,培养掌握系统化专业知识和技能知识的复合型人才,引导院企合作、院校联合培养推动人才培养模式创新。二是全链路打通智慧养老数字技能人才培养。依托联盟链联合城市、县(区)、街道(镇)、社区(村)各层级,打造“区块链+”数字养老教育培训基地,包括技术实训中心和教培点,为护理人员、社区相关工作者、家庭成员等提供“区块链+应用”的科技培训。三是打造数字思维下老龄社会的“韧性治理”。提升行业人才吸引力与薪酬福利待遇,完善区块链技术人才的考评与激励制度,通过政策宣传与媒体导向,改变公众传统的养老观念,提升行业内服务人员的职业认同感与荣誉感,从而有效缓解社区居家养老服务的供需矛盾,营造良好的社会养老服务氛围。

综上,“区块链+社区居家智慧养老服务”模式作为一种工具形式与供给内容的创新,应积极回应“积极老龄化”的价值理念,促使区块链技术由理念特征向实践推进的路径发展。后续研究应从需求端的现实落差为突破口,借助系统化的机制构建与多功能的平台建设推进“区块链+社区居家智慧养老服务”各要素间的互动与耦合,激发社区智慧养老服务体系的内生动力。

| [1] |

新华社. 财经聚焦|养老照护新职业涌现, 专业人才缺口大[EB]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1807165104396345320&wfr=spider&for=pc,2024-08-12/2024-12-01.

(  0) 0) |

| [2] |

中国政府网. 中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定[EB]. https://www.gov.cn/zhengce/202407/content_6963770.htm?jump=true,2024-07-21/2024-12-01.

(  0) 0) |

| [3] |

赵金旭, 孟天广. 技术赋能: 区块链如何重塑治理结构与模式[J]. 当代世界与社会主义, 2019, (3): 187-194. (  0) 0) |

| [4] |

澎湃网.工信部等三部门联合印发关于《智慧健康养老产业发展行动计划(2021-2025年)》[EB].https://m.thepaper.cn/baijiahao_15069707,2021-10-26/2024-12-01.

(  0) 0) |

| [5] |

王成, 李东阳, 周玉萍. 社区智慧养老服务供给——责任网络、现实约束与机制构建[J]. 人口与经济, 2023, (1): 120-138. (  0) 0) |

| [6] |

纪春艳. 居家智慧养老的实践困境与优化路径[J]. 东岳论丛, 2022, 43(7): 182-190. (  0) 0) |

| [7] |

左美云. 智慧养老的内涵、模式与机遇[J]. 中国公共安全, 2014, (10): 48-50. (  0) 0) |

| [8] |

陈璐, 文琬. 互补还是替代: 家庭照料与社区居家养老服务[J]. 中国卫生政策研究, 2021, 14(11): 35-42. (  0) 0) |

| [9] |

马琪, 陈浩鑫. 智慧养老技术接受与政策助推路径初探——基于2005-2020年国内外文献的系统性整合分析[J]. 中国科技论坛, 2021, (4): 161-170. (  0) 0) |

| [10] |

万立军, 王琳, 刘宗波. 国内外智慧养老平台现状[J]. 中国老年学杂志, 2020, 40(5): 1087-1091. (  0) 0) |

| [11] |

高鹏, 杨翠迎. 智慧养老的精准化供给逻辑与实践: 来自上海市的调研[J]. 经济体制改革, 2021, (5): 187-193. (  0) 0) |

| [12] |

张锐昕, 张昊. 智慧养老助推养老服务体系优化: 思路与进路[J]. 行政论坛, 2020, 27(6): 139-145. (  0) 0) |

| [13] |

宁靓, 李纪琛. 政府购买社区居家养老服务的绩效棱柱模型评价研究[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2020, (6): 88-96. DOI:10.16497/j.cnki.1672-335X.202006009 (  0) 0) |

| [14] |

左美云. 智慧养老的含义与模式[J]. 中国社会工作, 2018, (32): 26-27. (  0) 0) |

| [15] |

贾妍, 蓝志勇, 刘润泽. 精准养老: 大数据驱动的新型养老模式[J]. 公共管理学报, 2020, 17(2): 95-103. (  0) 0) |

| [16] |

梁昌勇, 洪文佳, 马一鸣. 全域养老: 新时代智慧养老发展新模式[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2022, 24(6): 116-124. (  0) 0) |

| [17] |

张泉, 李辉. 从"何以可能"到"何以可行"——国外智慧养老研究进展与启示[J]. 学习与实践, 2019, (2): 109-118. (  0) 0) |

| [18] |

常敏, 孙刚锋. 整体性治理视角下智慧居家养老服务体系建设研究——以杭州创新实践为样本[J]. 中共福建省委党校学报, 2017, (3): 85-91. (  0) 0) |

| [19] |

曹海军, 闫晓玲. 时间银行互助养老服务项目跨部门协作结果解释——基于多案例的比较研究[J]. 经济社会体制比较, 2023, (2): 33-41. (  0) 0) |

| [20] |

杜孝珍, 孙婧娜. 我国虚拟养老院发展的优势、风险及路径[J]. 上海行政学院学报, 2020, 21(4): 74-85. (  0) 0) |

| [21] |

王莉莉. 基于"服务链"理论的居家养老服务需求、供给与利用研究[J]. 人口学刊, 2013, 35(2): 49-59. (  0) 0) |

| [22] |

封铁英, 马朵朵. 包容性发展视域下社区居家养老服务资源密度分布与均等化评估[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2020, 50(4): 108-119. (  0) 0) |

| [23] |

刘晓梅, 李蹊. 社区居家养老研究的回顾与展望——基于Citespace的文献计量分析[J]. 学习与探索, 2022, (3): 33-40. (  0) 0) |

| [24] |

封铁英, 马朵朵. 社区居家养老服务如何包容性发展?一个理论分析视角[J]. 社会保障评论, 2020, 4(3): 77-89. (  0) 0) |

| [25] |

徐俊, 刘丽杭. "数字赋能"养老服务时间银行: 以区块链"嵌入式"技术创新为基础[J]. 中共天津市委党校学报, 2023, 25(2): 86-95. (  0) 0) |

| [26] |

钟仁耀, 王怀月. 城市社区智能居家养老服务模式探讨[J]. 理论探索, 2023, (3): 90-97. (  0) 0) |

2025

2025

,

,